涼みの間(Le salon Frais)の気圧・温度計 [ヴェルサイユ宮殿]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

先日掲載した大トリアノン宮殿の記事で一つ書き忘れていたものがありました。それが「涼みの間」にあった時計のようなものです。絵画の下の時計のようなものは、なにか判りますか。時計のようなものは?と質問しているので時計ではありません。

その時計のようなものを拡大したのがこちらです。やはり明らかに時計ではありません。下の方は、なんとなくわかります。

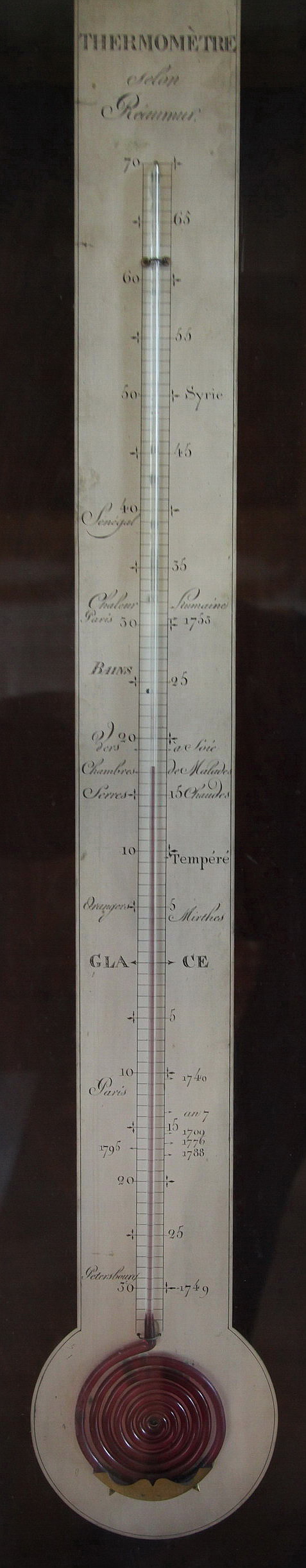

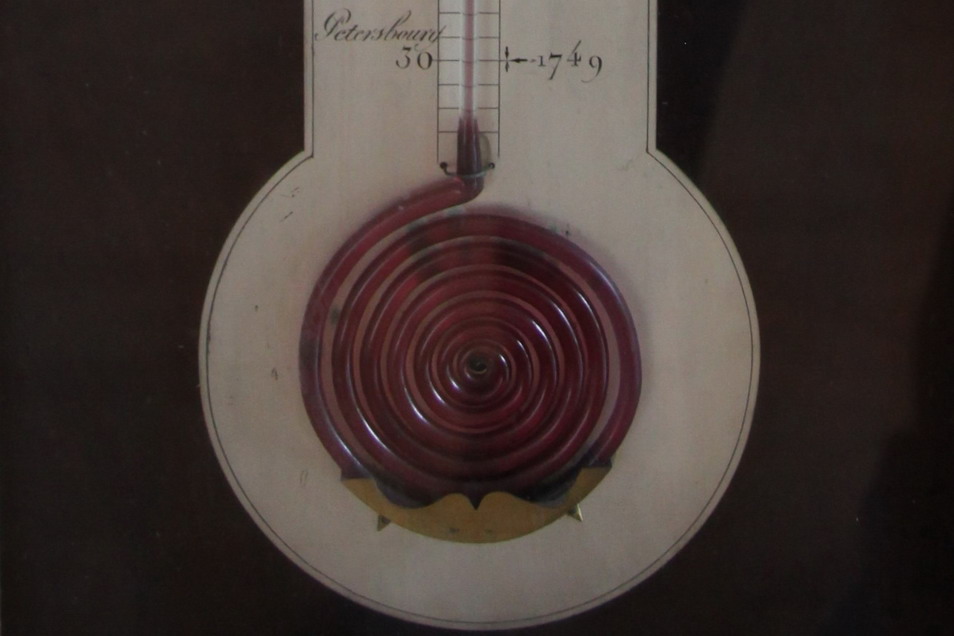

下の部分を拡大したのがこちらです。見て判るように温度計(寒暖計)であることが判ります。温度を示す数字だけでなく記録のような内容が沢山書かれているのが印象的でした。

この時に表示している温度は17.5度どした。どうやら摂氏(℃)を表しているようです。もし17.5℉ならば-8.056℃になってしまうからです。240年前の温度計なのに正確な温度を表示しているように感じました。なんと-30℃から70℃まで測れる温度計でした。

目盛板に最低気温と思われる年が書かれていました。

1749年:-30.0℃ 1788年:-17.5℃ 1795年:-17.0℃

1776年:-16.5℃ 1769年:-15.5℃ 1740年:-10.5℃

地名と思われる文字も沢山、書かれていました。+50℃のところにはSyrie(フランス語:シリア)の文字が書かれています。-12℃のところにはParis(パリ)の文字が読み取れます。0℃のところにはGLAとCEが書かれていました。

上の文字盤のようなところには、次のような文字が書かれていました。

27 28 29

BAROME TRE Três Sec Beau Fixe Beau Tems

Variable Pl.on Vent Gr" Pluye Tempêle

調べた結果、時計の文字盤のような部分は気圧計であることが判りました。文字盤に書かれているBAROMETREも気圧計を表しています。気圧計は、1769年頃に、小間物商のシモン・フィリップ・ポワリエが世に出したそうです。そして1769年から1770年にかけて流行しましたそうです。書かれている数字は27 / 28 / 29気圧を表していると思いますが単位は分かりません。ただし標準気圧が28の数値に近い単位であることは想像できます。

標準気圧1013.25hPa(ヘクトパスカル)をいろんな単位に換算すると次の通りです。28に近いのは水銀柱インチ(29.9212725inHg)ですが、それでも数値的には離れています。

ヘクトパスカル 1013.25hPa

メガパスカル 0.101325MPa

キロパスカル 101.325kPa

重量キログラム毎平方センチメートル 1.033515kgf/cm2

重量ポンド毎平方インチ 146.92125lbf/in2

気圧 0.999976425atm

水銀柱メートル 0.760038825mHg

水銀柱センチメートル 76.0038825cmHg

水銀柱インチ 29.9212725inHg

水柱メートル 10.33515mH2O

水柱フート 33.903345ftH2O

温度計と一体になった気圧計は珍しく残っているのは数点のみだと言われています。つまりこれは貴重な一体となった気圧計・温度計だったのです。一体なので気圧・温度計と呼ばせていただきます。ネットで調べた結果、この気圧・温度計はバイイによって製作されたことが判りました。製作年代の記述は見つかっていませんが、ルーブル美術館で所蔵している右の写真の気圧・温度計は1776年頃に制作されたとのことなので同年代の物と考えられます。つまり16世紀には精巧な気圧計と温度計がフランスには存在したことになります。右の写真はネットから転用させていただきました。今から240年前の1776年と言えば日本では江戸時代です。それも幕末(1868年)の92年前なので江戸中期です。

温度計と一体になった気圧計は珍しく残っているのは数点のみだと言われています。つまりこれは貴重な一体となった気圧計・温度計だったのです。一体なので気圧・温度計と呼ばせていただきます。ネットで調べた結果、この気圧・温度計はバイイによって製作されたことが判りました。製作年代の記述は見つかっていませんが、ルーブル美術館で所蔵している右の写真の気圧・温度計は1776年頃に制作されたとのことなので同年代の物と考えられます。つまり16世紀には精巧な気圧計と温度計がフランスには存在したことになります。右の写真はネットから転用させていただきました。今から240年前の1776年と言えば日本では江戸時代です。それも幕末(1868年)の92年前なので江戸中期です。

右の文字盤はフランスのウジューヌ・ブルドンが1849年に発明した小型のブルドン管式の気圧計の文字盤です。数値以外は今回の気圧計の文字盤とそっくりです。数値は73~79が書かれていて中心が76であることから水銀柱センチメートル(76.0038825cmHg)で目盛られた気圧計であることが判りました。

右の文字盤はフランスのウジューヌ・ブルドンが1849年に発明した小型のブルドン管式の気圧計の文字盤です。数値以外は今回の気圧計の文字盤とそっくりです。数値は73~79が書かれていて中心が76であることから水銀柱センチメートル(76.0038825cmHg)で目盛られた気圧計であることが判りました。上の気圧計はブルドン管式気圧計が発明されるより73年も前の1776年であることから、気圧の精度が高くないために水銀柱インチで27~29の数値を書いた可能性はあると感じました。

気圧計自体は1643年に「トリチェリの真空」を発見したエヴァンジェリスタ・トリチェリ(Evangelista Torricelli)によって発明されました。それは機械式ではなく水銀気圧計でした。水銀気圧計は原理上非常に精度の高い測定方法です。機械式の主なのはアネロイド型気圧計(1797年)とブルドン管気圧計(1849年)があります。両方ともにフランスで発明されました。アネロイド型気圧計に分類される重錘形気力計が、それ以前にもあったので、それに近いものなのかもしれません。

温度計の形式はガラス棒温度計です。ガラス棒温度計、液体を蓄える球部と毛細管部分の液柱で構成されています。このような毛細管を持つ液柱(アルコール)温度計が発明されたのは1650年頃と言われています。正確な年代ははっきりしていませんが遅くても1654年だそうです。今回の温度計が230年以上前の1776年頃であれば、液体には着色したアルコールか、アルコールと水の溶解液が使われていたと思われます。現在では水銀か着色した灯油が使われています。ただし灯油が使われた温度計でもアルコール温度計と呼ばれています。水の沸点が100℃に修正されたのは1742年で、それ以前は80℃がでした。今回の温度計が作られたのは1776年頃のため水の沸点は100℃で目盛りがつけられていると思われます。

一番下の液体を蓄える球部が渦巻になっていました。沢山の液体を蓄えて目盛部の液柱を長くするのが目的だと思われます。これほど大きな渦巻きの球部は初めて見ました。

2016-10-18 20:13

nice!(93)

コメント(14)

トラックバック(1)

あの時代にこれだけ精巧な温度計・気圧計があったなんて、すごいですね~!

しかもとてもおしゃれです^^

by Rinko (2016-10-18 07:48)

Rinkoさん おはようはございます。

時計はこぞって開発させたフランスの王族によって100年以上は進歩したと言われています。同じように気圧計や温度計の進歩もフランスの王族の影響は大きかったのかもしれません。

by SORI (2016-10-18 08:10)

素晴らしい、気圧・温度計ですね・・・

最近はもっと進歩して、腕時計に

組み込まれるようになりました。

発明した人は凄いですね(^_^)v

by tarou (2016-10-18 10:20)

tarouさん おはようございます。

ほんと、すごいと思います。日本の江戸時代中期に、これだけのものがフランスでは作られていたとは驚きです。

by SORI (2016-10-18 10:25)

こんにちは!昔の技術素晴らしいですね。今があるのは当時のお陰ですね。

by みぃにゃん (2016-10-18 14:37)

みぃにゃんさん こんにちは

ほんと、技術の積み重ねによって今があるのだと思います。

真空の概念が発見されて100年ちょっとでこのような立派な気圧計が作られたことになります。

by SORI (2016-10-18 15:13)

温度計の文字が優雅。

by 夏炉冬扇 (2016-10-18 19:15)

凄いですね・・・この時代にこのような精巧な技術^^

by ぽんもぐ (2016-10-18 21:03)

パッと見、文字盤があって下は振り子に見えちゃいます。

こういう時計型デザイン・・・なかなかいいですね。

by なんだかなぁ〜!! 横 濱男 (2016-10-18 21:04)

SORIさん、こんばんは。

1枚目の写真を見ると大きな時計に見えますね。

このような気圧・温度計は初めて見ましたが

240年も前にこんなものが作られていたのには驚きますね!

by poko (2016-10-18 22:28)

夏炉冬扇さん おはようございます。

文字盤を見ていると歴史を感じました。

by SORI (2016-10-19 02:54)

ぽんもぐさん おはようございます。

いろんな研究をして発見や発明が行われてきたことを実感いたしました。

by SORI (2016-10-19 02:55)

なんだかなぁ〜!! 横 濱男さん おはようございます。

時計に興味があったので気がついたのだと思います。気がついてよかったです。何気なく通り過ぎでいたら気がつかなかったと思います。下が温度計であることは、その場でわかりましたが、上の文字盤のような装置が気圧計だと判ったのはキジを書くために調べて初めてわかりました。その時は湿度計のように感じました。

by SORI (2016-10-19 03:00)

pokoさん おはようございます。

興味を持って見ている人は少なかったです。確かに240年前に作られたと思うと驚異を感じます。すばらしいです。

by SORI (2016-10-19 03:03)