熊谷草の花の見ごろはいつ? [植物]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

上の写真は関東のある森の中の2020年4月10日の熊谷草(クマガイソウ)です。実は6年前の2014年5月にも紹介した場所ですが乱獲や盗掘を防ぐために、その時も「関東の某所」とさせていただきました。

今年の4月の初旬は新型コロナウイルスの感染確認者がピークの時で、感染防止のために記事「キンランの公園」でも紹介したように歩いてスーパーに行く回数を減らして運動不足になっている時で、人の少ない場所を歩くことを始めた時期でした。人の少ない場所と言うことで、あまり知られていない今回の森はうってつけだったので車で行って森の中を散策してみることにいたしました。見つけた熊谷草は写真のように花が開く前の緑色の大きな蕾が付いていました。タイトルの「熊谷草の花の見ごろはいつ?」の答えは最後に書かせていただいています。

今年の4月の初旬は新型コロナウイルスの感染確認者がピークの時で、感染防止のために記事「キンランの公園」でも紹介したように歩いてスーパーに行く回数を減らして運動不足になっている時で、人の少ない場所を歩くことを始めた時期でした。人の少ない場所と言うことで、あまり知られていない今回の森はうってつけだったので車で行って森の中を散策してみることにいたしました。見つけた熊谷草は写真のように花が開く前の緑色の大きな蕾が付いていました。タイトルの「熊谷草の花の見ごろはいつ?」の答えは最後に書かせていただいています。場所の雰囲気を紹介したいので6年前の2014年5月3日に行った時の写真を紹介します。我家の愛犬(むさし)はまだ14歳で元気盛りでしたが、17歳8ケ月と1日目(2017年12月5日)に眠りにつきました。熊谷草の写真を撮った同じ年に「キンランの森」として紹介した場所でもあります。

いろんな場所に熊谷草(くまがいそう)が生えていました。この場所には少なくとも11本のクマガイソウが芽を出していました。蕾らしいものは見当たりませんが、比較的大きな集団なので花が全く咲かないとは考えにくいのでこれから蕾が伸びてくるのかもしれません。

この熊谷草が2014年5月3日に見事な花を見せてくれていた右の小さな写真の熊谷草です。

6年が経過しているので見るまでは盗掘されて無くなってはいないかと心配していましたが無事で安心いたしました。これ以外にも目立つ場所にある熊谷草は全て無事でしたが、道から離れた場所では減っているように感じました。確かに目立たせることは保護(盗掘防止)になるのは確かなようです。ここにも少なくとも6本が芽を出していました。2014年5月3日に見つけた最も立派なクマガイソウで、私としては桜の開花宣言の「標本木」のような存在の「基準クマガイソウ」としている熊谷草の小さな群生です。いろんな場面で、この「基準クマガイソウ」を記事の中で使わせていただいています。

6年が経過しているので見るまでは盗掘されて無くなってはいないかと心配していましたが無事で安心いたしました。これ以外にも目立つ場所にある熊谷草は全て無事でしたが、道から離れた場所では減っているように感じました。確かに目立たせることは保護(盗掘防止)になるのは確かなようです。ここにも少なくとも6本が芽を出していました。2014年5月3日に見つけた最も立派なクマガイソウで、私としては桜の開花宣言の「標本木」のような存在の「基準クマガイソウ」としている熊谷草の小さな群生です。いろんな場面で、この「基準クマガイソウ」を記事の中で使わせていただいています。

上の写真の熊谷草を横から撮ったのがこちらの写真です。沢山の場所に熊谷草が群生していました。ここには少なくとも6本のクマガイソウが生えていて蕾もついていました。クマガイソウは環境省のレッドデータブックで絶滅危惧II類(VU)とされています。

門 : 被子植物門 Magnoliophyta

綱 : 単子葉植物綱 Liliopsida

綱 : 単子葉植物綱 Liliopsida 目 : ラン目 Orchidales

科 : ラン科 Orchidaceae

属 : アツモリソウ属 Cypripedium

種 : クマガイソウ Cypripedium japonicum

別名 : ホロカケソウ

原産 : 日本固有種(北海道南部から九州に分布)

上の写真の2の株を拡大いたしました。こちらが冒頭の写真です。

花の蕾を拡大いたしました。熊谷草の花の写真はネットでも沢山出てくると思いますが、このような蕾(つぼみ)の写真は比較的少ないのではないでしょうか。

1本だけ花が開きかけているクマガイソウがありました。日当たりが良かったようです。でもまだ花は開いていませんでした。

花を拡大いたしました。1枚の背萼片と2枚の背花弁が垂れ下がっているので完全に開いていないことが分かります。背萼片と背花弁が上に持ちあがると花が開いたことになるのだと思います。

このときはニリンソウも咲いていました。こちらの森では熊谷草以外にも貴重な野草が沢山見られます。一例をリストアップしました。今回見かけたものを着色いたしました。

ノミノフスマ(なでしこ科)、ハコベ(なでしこ科)、ハルジヨン(きく科)、ヒトリシズカ(せんりょう科)、フデリンドウ(りんどう科)、ホタルカズラ(むらさき科)、ホトケノザ(せんりょう科)、ミツガシワ(みつがしわ科)、ミツバツチグリ(ばら科)、ムラサキケマン(けし科)、ムラサキサギゴケ(こまのはぐさ科)、ムラサキハナナ(あぶらな科)、ヤブレガサ(きく科)、レンゲソウ(まめ科)、ヤセウツボ(はまうつぼ科)、アマナ(ゆり目)、チゴユリ(ゆり目)、ヤマユリ(ゆり目)、ナルコユリ(ゆり目)、ホウチャクソウ(ゆり目)イカリソウ(めぎ科)、イチリンソウ(きんぽうげ科)、ウラシマソウ(さといも科)、マムシグサ(さといも科)、アオマムシグサ(さといも科)、エビネ(らん科)、オドリコソウ(しそ科)、カキドオシ(しそ科)、カラスノエンドウ(まめ科)、キンラン(らん科)、ギンラン(らん科)、シャガ(あやめ科)、ジュウニヒトエ(しそ科)、ツルカノコソウ(おみなえし科)、ニリンソウ(きんぽうげ科)

イチリンソウも沢山咲いていました。

ヒトリシズカも咲いていました。

ヒトリシズカの花を拡大いたしました。熊谷草の蕾が開きそうな時期にもう一度訪れるつもりで家に帰りました。

次に訪れたのは2020年4月22日でした。

次に訪れたのは2020年4月22日でした。写真のように見事に咲いていました。

12日前の4月10日に4つの蕾が見られた熊谷草が右の写真です。4つともに一番きれいな状態になっていることが分かってもらえると思います。両方の写真をクリックすると比較できると思います。

別の角度からも撮りました。

少し離れた場所でも3つの花を咲かせた熊谷草を見つけました。

花を拡大いたしました。

上と同じ花です。少し下側から撮ると花の上に出ている葉(包葉)が写ります。この写真で熊谷草の花の構造を説明いたします。ラン科の花は基本的に下記およびネットから転用させていただいた右下説明図のように3枚の花弁と3枚の萼(がく)つまり萼片で構成されています。

熊谷草(クマガイソウ)は唇弁は大きく袋状に膨らみ、側花弁は背萼片と見た目が同じになり、

側萼片の2枚は合着して1枚の合萼片になっています。写真には写っていませんが花と包葉までの花茎のような部分は花柄子房です。文字の無い花を見たい方は写真をクリックすると文字無し拡大写真を表示します。

側萼片の2枚は合着して1枚の合萼片になっています。写真には写っていませんが花と包葉までの花茎のような部分は花柄子房です。文字の無い花を見たい方は写真をクリックすると文字無し拡大写真を表示します。外花被片(萼片) : 背萼片x1 側萼片x2

内花被片(花弁) : 唇弁x1 側花弁x2

花柄子房が写った上から撮った写真があったので掲載します。

上の写真と同様に、写真をクリックすると文字無し拡大写真を表示します。

この日は徹底的に散策して花が咲いた熊谷草の写真を撮りました。北斜面に咲いた熊谷草に太陽の光があたっています。

別の角度の写真です。

上の場所の中で光が当たった花です。逆光ぎみの熊谷草の花は透き通っているようできれいです。

別の場所のクマガイソウの群生です。

上の写真の左側の部分を拡大しました。

光が裏からあたっている花を拡大いたしました。

歩いていると別の場所でも見つけました。

クマガイソウ以外も紹介します。こちらは森の中で沢山見られた沢山見られたスミレです。スミレは沢山の種類は分かりませんが、タチツボスミレとマルバスミレでしようか。ここで見られるスミレの一部を紹介します。

アオイスミレ(すみれ科)、ニオイタチツボスミレ(すみれ科)、アカネスミレ(すみれ科)、ニョイスミレ(すみれ科)、コスミレ(すみれ科)、タチツボスミレ(すみれ科)、マルバスミレ(科)

この森は以前の記事で紹介したように沢山のキンランが生えています。ただし、4月22日は写真のように花が開いているキンランはまだ少なかったです。12日前の4月10日にはほとんど咲いていませんでした。

ここはシダの仲間のクサソテツも沢山生えていました。

界 植物界 Plantae

門 シダ植物門 Pteridophyta

綱 シダ綱 Pteridopsida

科 コウヤワラビ科 Onocleaceae

属 クサソテツ属 Matteuccia

種 クサソテツ Matteuccia struthiopteris

イカリソウは一番花が目立つ時期でした。写真を沢山撮ったので別記事で紹介したいと思います。

美味しそうなタケノコも地面から顔を出していました。この森はタケノコを採る整備された竹林も隣接しているのです。その竹林は立ち入り禁止なのですが、この日(2020年4月22日)の限られた時間に限てサプライズがありました。そのサプライズを紹介したいと思います。

2020年4月22日のサプライズを紹介します。

森に隣接して立ち入り禁止の竹林があるのですが、実はその竹林の中に写真のように沢山の熊谷草が咲いているのです。この写真は竹林の外の森から焦点距離400mmレンズで撮った写真から切り取って掲載いたしました。普通に歩いていると熊谷草が生えていると気が付かない距離なのです。

上の写真の中央部分を切り取りました。実は竹林の関係者の方たちが着ていてこのエリアへに入ることを許可してもらえて間近で写真をとることが出来たのです。その写真を紹介させていただきます。

実は地域新聞に掲載するための撮影に来られていて、そこに立ち会うことが出来た人たちだけがこのエリアに入ることが出来たのです。三脚を使って撮影されているのが地域新聞用の写真を足られている方です。そのすぐ横まで行って写真を撮ることが出来たのです。

普段は中に入れない場所で撮った貴重な写真を、ここから14枚紹介します。中に入れない場所ではありますが、場所を示す竹と針金でマークされていました。

このようなクマガイソウの群生が沢山ありました。

ここには6つの花が咲いていました。

竹林の中は不思議と熊谷草に似合っていました。この写真の中だけで、蕾も入れて14の花が咲いています。

花の拡大した写真も紹介します。

1時間後に、近くを通りましたが、すでに柵が閉められていて近くにも行くことが出来ませんでした。ほんとラッキーだったのです。

このエリアだけで24の花が咲いた群生でした。

これも別の群生です。

どれも熊谷草の見事な群生でした。

花の拡大写真です。

蕾の状態もあることから、花は開いたばかりの一番いい状態だったのだと思います。だからこそ新聞用の写真の撮影に来られていたのかもしれません。

小さな群生もしっかりと守られていました。

熊谷草の姿が分かる写真も掲載します。

このサプライズエリアには熊谷草だけでなくニリンソウも沢山咲いていました。

2020年4月30日にも見に来てみました。もちろん運動不足解消のための弁当持ちのウォーキングのついでに行ってみたのです。2014年5月3日に見つけて私として基準クマガイソウとしている熊谷草は、すでに萎れかかっていました。2014年の時より早いことが分かりました。

花を拡大いたしました。花が萎れ始めていることが分かっていただけると思います。

花が健全な熊谷草もありました。

ジュウニヒトエ(しそ科)かあるいは近い種類も花を咲かせていました。この時は様子を見に来ただけなので写真を撮ってすぐに森を離れました。

2020年5月3日にも来ていました。

2020年5月3日にも来ていました。驚いたことに2014年の5月3日は最高の状態の花の基準クマガイソウは完全に萎れていました。同じ5月3日とは思えない違い出した。

右の小さな写真が2014年5月3日の基準クマガイソウです。

花を拡大いたしました。完全に花が萎れましたが原型は留めています。

こちらのエリアの熊谷草の花も左上の1つの花を除いて萎れていました。

こちらの2本の花も萎れていました。

4月22日欄で紹介した北斜面で太陽の光が当たるエリアの熊谷草の花も萎れていました。

驚いたことに上で紹介の立ち入り禁止の竹林に生えている熊谷草だけは、半分くらいはきれいに花を咲かせていました。写真をクリックすると萎れた花と、咲いている花が分かると思います。

4月30日に熊谷草の花が萎れ始めていたので熊谷草に関しては状態を確認するだけで、本来の目的はキンランを見ることでした。記事「キンランの公園」で紹介した通り5月2日に別の場所のキンランが満開状態だったので、翌日に沢山の金蘭が生えているこの森に見に来たのです。

たしかにキンランは最高の状態でした。キンランの花も沢山撮ったので別の機会に紹介したいと思います。

この森はアオマムシグサ(or マムシグサ)も沢山咲いています。

これがアオマムシグサ(or マムシグサ)の花です。

エビネの花は咲き始めたばかりでした。これからきれいになっていくのだと思います。

上で紹介したクサソテツの群生もきれいでした。

ヤマユリはまだ花が咲いていませんでした。6月に咲くと思われます。

花が咲いていないこともあり種類は分かりませんが、大切に支柱が建てられているので写真を撮りました。

こちらの植物も大切に保護されていました。

ギンランも見つけました。歩き回って数本見つけたので別の機会に紹介したいと思います。

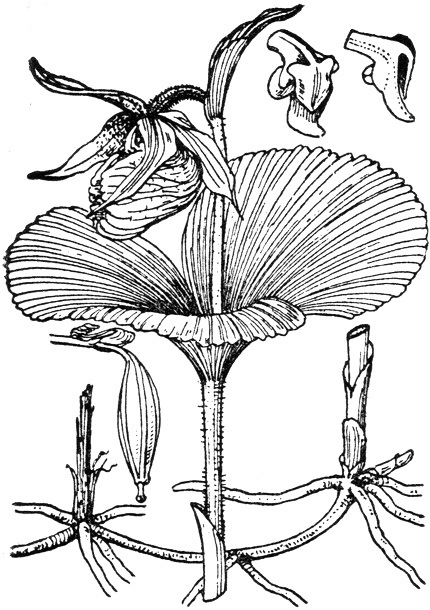

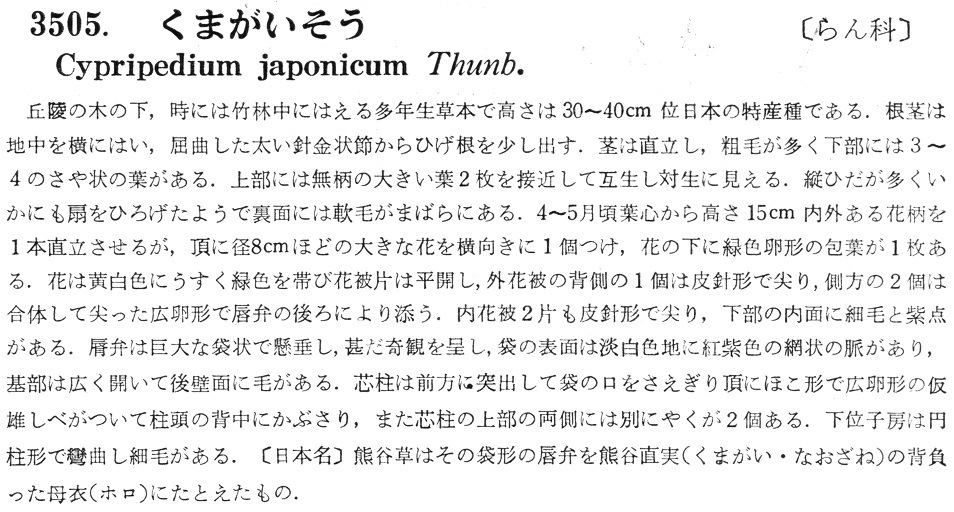

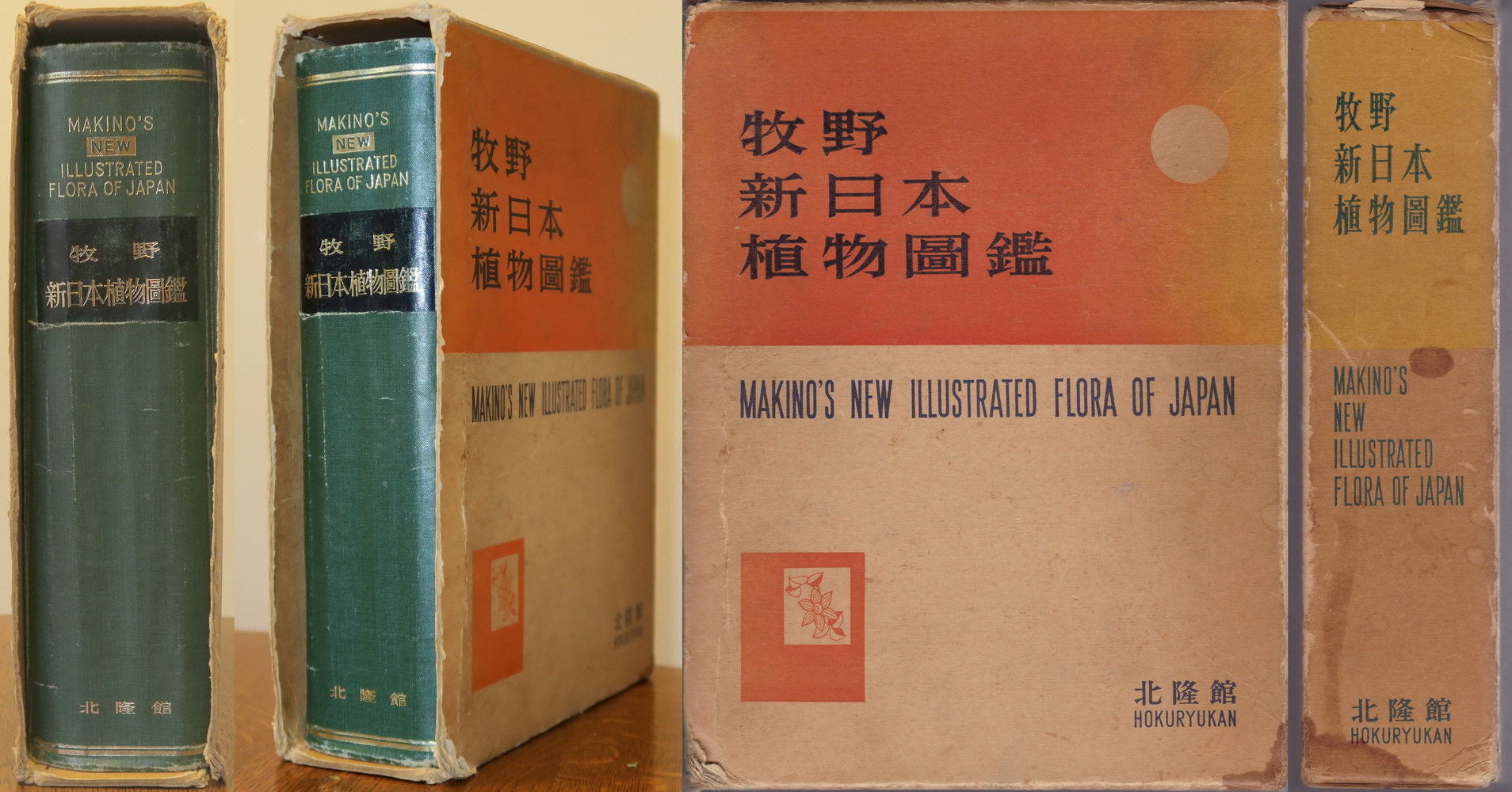

牧野富太郎博士の牧野新日本植物圖鑑(二十三版 1972年11月30日発行)に掲載されている熊谷草を紹介します。59年前の1961年6月30日(昭和36年)に初版が発行された植物図鑑です。

丘陵の木の下、時には竹林中にはえる多年性草本で高さは30~40cm位、日本の特産種である。根茎は地中に横にはい、屈曲した太い針金状節からひげ根を少し出す。茎は直立し、粗根が多く株には3~4のさや状の葉がある。上部には無柄の大きな葉2枚を接近して互生し対生に見える。縦ひだが多くいかにも扇をひろげたようで裏面には軟毛がまばらにある。4~5月頃葉心から高さ15cm内外あら花柄を1本直立させるが、頂にに径8cmほどの大きな花を横向きに1個つけ、花の下に緑色卵形の包葉が1枚ある。花は黄白色にうすく緑色を帯び花被片ほ平開し、外花被の背側の1個を皮針形で尖り、側方の2個は合体して尖った広卵形で唇弁の後ろにより添う、内花被2片も皮針形で尖り、下部の内面に細毛と紫点がある。脣弁は巨大な袋状で懸垂し、甚だ奇観を呈し、袋の表面は薄白色地に紅紫色の網状の脈があり、基部は広く開いて後壁面に毛がある。芯柱は前方に突出して袋の口をさえぎり頂にほこ形で広卵形の仮雄しべついて柱頭の背中にかぶさり、また芯柱の上部の両側には別にやくが2個ある。下位子房は円柱形で湾曲し細毛がある。[日本名]熊谷草はその袋形の唇弁を熊谷直実(くまがい・なおざね)の背負った母衣(ホロ)にたとえたもの。

丘陵の木の下、時には竹林中にはえる多年性草本で高さは30~40cm位、日本の特産種である。根茎は地中に横にはい、屈曲した太い針金状節からひげ根を少し出す。茎は直立し、粗根が多く株には3~4のさや状の葉がある。上部には無柄の大きな葉2枚を接近して互生し対生に見える。縦ひだが多くいかにも扇をひろげたようで裏面には軟毛がまばらにある。4~5月頃葉心から高さ15cm内外あら花柄を1本直立させるが、頂にに径8cmほどの大きな花を横向きに1個つけ、花の下に緑色卵形の包葉が1枚ある。花は黄白色にうすく緑色を帯び花被片ほ平開し、外花被の背側の1個を皮針形で尖り、側方の2個は合体して尖った広卵形で唇弁の後ろにより添う、内花被2片も皮針形で尖り、下部の内面に細毛と紫点がある。脣弁は巨大な袋状で懸垂し、甚だ奇観を呈し、袋の表面は薄白色地に紅紫色の網状の脈があり、基部は広く開いて後壁面に毛がある。芯柱は前方に突出して袋の口をさえぎり頂にほこ形で広卵形の仮雄しべついて柱頭の背中にかぶさり、また芯柱の上部の両側には別にやくが2個ある。下位子房は円柱形で湾曲し細毛がある。[日本名]熊谷草はその袋形の唇弁を熊谷直実(くまがい・なおざね)の背負った母衣(ホロ)にたとえたもの。

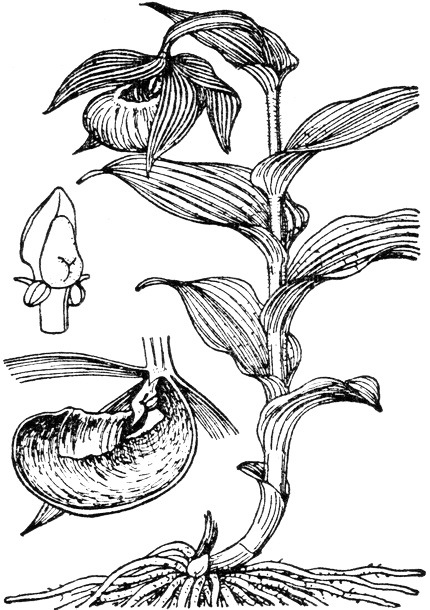

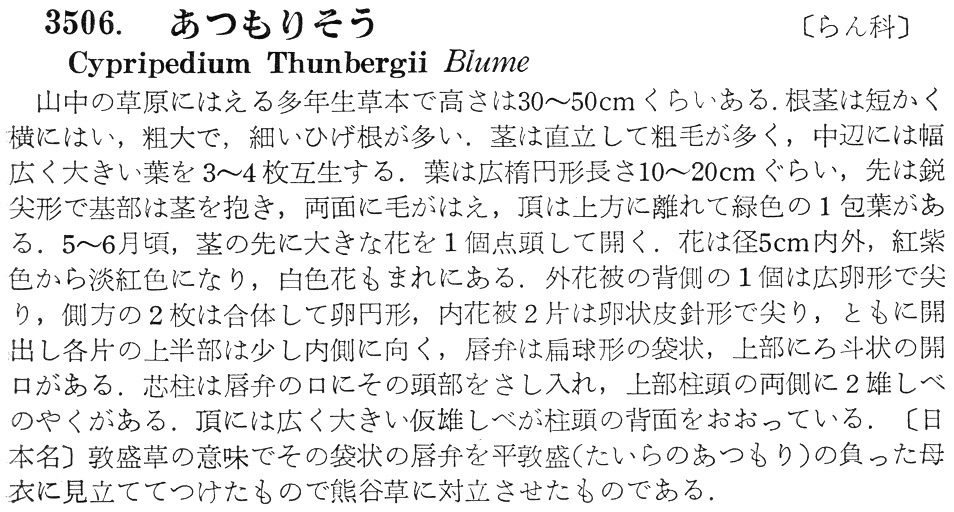

熊谷草と言えば、源平合戦になぞらえて名前が付けられた敦盛草(アツモリソウ)を説明しなければなりません。熊谷草(クマガイソウ)の名前の元が熊谷直実(くまがい・なおざね)ならば敦盛草(アツモリソウ)は平敦盛(たいらの・あつもり)なのです。熊谷直実は平氏の平貞盛の孫でしたが、後に源頼朝に仕えることになり源氏側として寿永3年(1184年)2月の一ノ谷の戦いで平敦盛を打ち取る因縁の関係なのです。礼文島のレブンアツモリソウは本種の変種だそうです。牧野博士によれば、熊谷草の花は径8cmmほどで、敦盛草の花は径5cm内外だそうです。敦盛草の花の写真はネットから転用させていただきました。

山中の草原にはえる多年生草本だ高さは30~50cmくらいある。根茎は短かく横にはい、粗大で、細いひげ根が多い。茎は直立して粗毛が多く、中辺には幅広く大きい葉が3~4枚互生する。葉は広楕円形長さ10~20cmぐらい、先は鋭尖形で基部は茎を抱き、両面に毛がはえ、頂は上方に離れて緑色の1包葉がある。5~6月頃、茎の先に大きな花を1個点頭して開く。花は径5cm内外、紅紫色から薄紅色になり、白色花もまれにある。外花被の背側の1個は広卵型で尖り、側方の2枚は合体して卵円形、内花被2片は卵状皮針形で尖り、ともに開出し各片の上半部は少し内側に向く、唇弁は篇球形の袋状、上部にろ斗状の開口がある。

山中の草原にはえる多年生草本だ高さは30~50cmくらいある。根茎は短かく横にはい、粗大で、細いひげ根が多い。茎は直立して粗毛が多く、中辺には幅広く大きい葉が3~4枚互生する。葉は広楕円形長さ10~20cmぐらい、先は鋭尖形で基部は茎を抱き、両面に毛がはえ、頂は上方に離れて緑色の1包葉がある。5~6月頃、茎の先に大きな花を1個点頭して開く。花は径5cm内外、紅紫色から薄紅色になり、白色花もまれにある。外花被の背側の1個は広卵型で尖り、側方の2枚は合体して卵円形、内花被2片は卵状皮針形で尖り、ともに開出し各片の上半部は少し内側に向く、唇弁は篇球形の袋状、上部にろ斗状の開口がある。 芯柱は唇弁の口にその頭部をさし入れ、上部柱頭の両側に2雄しべのやくがある。頂には広く大きい仮雄しべが柱頭の背面をおおっている。[日本名]敦盛草の意味でその袋状の唇弁を平敦盛(たいらのあつもり)の負った母衣に見立ててつけたもので熊谷草に対立させたものである。

芯柱は唇弁の口にその頭部をさし入れ、上部柱頭の両側に2雄しべのやくがある。頂には広く大きい仮雄しべが柱頭の背面をおおっている。[日本名]敦盛草の意味でその袋状の唇弁を平敦盛(たいらのあつもり)の負った母衣に見立ててつけたもので熊谷草に対立させたものである。

牧野富太郎博士は1862年5月22日(文久2年4月24日)生まれで、多数の新種を発見し命名も行った近代植物分類学の権威で「日本の植物学の父」と言われ1957年1月18日(94歳)に亡くなった偉大な方です。

小学校4年生の夏に広島市井口町の広島市立井口小学校から神戸市東灘区岡本の神戸市立本山第一小学校に転校した時に、右下の写真の中に出てくる担任の先生から職員室に呼ばれて、

野口英雄の伝記と牧野新日本植物図鑑の携帯版の2冊の本を餞別にいただきました。広島の担任の先生に頂いた携帯版の牧野新日本植物図鑑がボロボロになったので買い替えたのが下の写真のフル版の牧野新日本植物図鑑です。

野口英雄の伝記と牧野新日本植物図鑑の携帯版の2冊の本を餞別にいただきました。広島の担任の先生に頂いた携帯版の牧野新日本植物図鑑がボロボロになったので買い替えたのが下の写真のフル版の牧野新日本植物図鑑です。

あらためて基準クマガイソウの変化を紹介します。

2020年4月10日

2020年4月22日 12日目

2020年4月30日 20日目

2020年5月03日 23日目

2014年5月03日 6年前

上の5枚の写真からタイトルの「熊谷草の花の見ごろはいつ?」の答えは下の枠内の通りです。ただし関東の某所に限ってのことです。上の5枚の写真の縮小版を水平に並べてみました。写真をクリックすると拡大写真を表示します。

① その年によって少なくとも10日の差があることがある。'20年4月10日 '20年4月22日 '20年4月30日 '20年5月03日 '14年5月03日

② 2020年に限って言えば4月15日頃~4月28日頃

③ 2014年に限って言えば5月03日前後(見ごろ期間:計2週間程度)

2020-05-27 20:10

nice!(171)

コメント(36)

よく手入れされてますね

クマガイソウは当地の野草園でも

見れますが今年はコロナの感染防止

で閉園してます。

写真が見れてラッキ-でした

ギンランも素敵ですね~

by kazu-kun2626 (2020-05-24 07:31)

kazu-kun2626さん おはようございます。

地域の人のボランティアのおかげだと思います。大切に守っておられるのだと思います。不思議と竹林とクマガイソウは似合っていました。

by SORI (2020-05-24 07:44)

本当によく手入れされている良い公園ですね!

銀欄見れたのですね!羨ましい。

ウチノ方の金襴の公園でも咲くと書かれているのですが、まだ見たことがありません。

それから、他の植物も楽しかったです♪探してみます。

シダは我が家の庭に生えているのに似ている。

私にはシダ系は似て見えて良く分からないのですが、きれいです。

by 紅天狗茸 (2020-05-24 09:16)

紅天狗茸さん おはようございます。

楽しんでいただけたようでうれしいです。周辺の方々の努力だと思いますが、よく整備されています。

これからも、いろんな花が咲くようなので、時々行ってみたいと思っています。

by SORI (2020-05-24 09:30)

乱獲すると絶滅するって、わかってるはずなのに・・・

見て楽しむだけにしてほしいですねぇ(ー ー;)

熊谷草にイチリンソウ、ギンランも咲いてるって

とても貴重な場所ですね=(^.^)=

大事にされてるんだなぁ( ^ω^ )

by ニッキー (2020-05-24 10:28)

こんにちは。普段は立ち異例禁止の場所に特別に入れてゆっくり堪能できてラッキーですね。なかなかこんな機会ありませんね。

by みぃにゃん (2020-05-24 11:46)

ごめんなない。時間がないので移動中にスマホでぐぐって読みます。

by リス太郎 (2020-05-24 11:51)

お喋りしているような、可愛い蕾ですね。

花もお辞儀しているみたいで愛らしい。

見たことがない花です。

すてきな森ですね。

by リンさん (2020-05-24 13:17)

実験、実験わーい^^

by リス太郎 (2020-05-24 14:12)

ニッキーさん こんにちは

夏になるまではいろんな花が楽しませてくれそうです。すべてが自然のままなのがすばらしいです。野草は生えていた場所で育つのが一番ですね。

by SORI (2020-05-24 14:30)

みぃにゃんさん こんにちは

ほんとタイミングがよかったです。沢山の熊谷草の群生に圧倒されました。

by SORI (2020-05-24 14:32)

リス太郎さん こんにちは

これから出かけられるのですね。

日曜日なのに大変ですね。

by SORI (2020-05-24 14:33)

リンさんさん こんにちは

和ランで最大の花です。それだけに人気がある花です。

アツモリソウとクマガイソウは源平合戦に由来しているようです。残念ながら自然のアツモリソウはまだ見たことがありません。

by SORI (2020-05-24 15:01)

リス太郎さん こんにちは

スマホからアクセスしてもらえたのですね。嬉しいです。

SSブログはソマホからの入力は結構面倒だったのではないでしょうか。

by SORI (2020-05-24 15:03)

いいところですね。礼文島にアツモリソウというのがありますが、似ていますね。花の構造がよくわかって面白かったです。

by JUNKO (2020-05-24 16:10)

提灯みたいな花ですね。

自生地、大切にしないと。

by 夏炉冬扇 (2020-05-24 18:06)

JUNKOさん こんにちは

礼文島の固有種であるレブンアツモリソウは有名ですね。見てみたいです。クマガイソウの花の形は変わっているので調べて掲載させていただきました。

礼文島のアツモリソウの動画

https://youtu.be/KuL1dHR9Hhs?t=102

by SORI (2020-05-24 18:13)

夏炉冬扇さん こんにちは

確かに提灯のようです。内部に明かりを入れてみたくなります。でも花を傷めるので出来ないですね。

by SORI (2020-05-24 18:17)

葉っぱが独特で、素敵ですね。こんなところをお散歩できたら幸せだなあ。。。できるだけ人が来ない道をお散歩してますが、コンクリートの中には変わりないので、いまいちです。

そろそろ東京も普段の生活が戻ってくるのかな。。。あの通勤電車に乗ることを考えるとぞっとします。新しい生活は、できるだけ在宅勤務になるのかな。と色々と考えます。

by あーちゃ (2020-05-24 20:11)

クマガイソウに近づけてラッキーでしたね。

花の咲き方が袋状になってますね。

葉っぱもエリマキトカゲみたいで面白いです。。

by 横 濱男 (2020-05-24 21:26)

ご訪問いただき、ありがとうございます(●^o^●)

クマガイソウという花、初めて知りました。

日本固有種とのことですが、ちょっと不思議な姿をしていますね。

by レインボーゴブリン (2020-05-24 22:39)

あーちゃさん おはようございます。

ラン(蘭)とは思えない葉っぱです。ランの種類でこのような葉は珍しいと思います。遠くからみればフキ(蕗)のようです。

確かに通勤電車の密の度合いは怖いです。咳でもすればにらまれてしまいます。当分の間は新しい生活スタイル、仕事のスタイル、レジャーのスタイルを行っていく必要がありそうです。

by SORI (2020-05-25 06:47)

横 濱男さん おはようございます。

我々以外にも数人程度ですが見ることが出来て喜ばれていました。地元の方にとっても自慢の場所なのだと思います。

by SORI (2020-05-25 06:50)

レインボーゴブリンさん おはようございます。

知っていただけて掲載してよかったです。葉の形と花の形のの組み合わせでは世界的にも珍しい蘭ではないでしようか。華やかな蘭の世界の中で日本らしい魅力を見せてくれているように感じます。

by SORI (2020-05-25 06:54)

こんにちは。

小生のブログにお越し頂きありがとうございました。

クマガイソウのこれだけの群生地はそうはありませんよね。

おみごとです。

by U3 (2020-05-25 13:32)

U3さん こんにちは

この関東某所の場所は口コミで教えてもらいました。熊谷草のような具体的な野草の名前を教えてもらっていなかったので、見つけることが出来て感激でした。今年は4度も来てしまいました。新型コロナのおかげです。

by SORI (2020-05-25 14:55)

ほほーお クマガイソウ…

初めて耳にします、もちろん姿を見るのも初めて\(^o^)/

先回のキンランといい、今回も珍しいお花を見せていただいてありがとうございます。

久しぶりのムサシちゃんも見られて嬉しいです。

ご馳走のテーブルに一緒についていたのを思い出します…

by ミケシマ (2020-05-25 23:43)

ミケシマさん おはようございます。

ムサシを思い出していただいてうれしいです。一緒に行った時の写真を掲載してよかったです。クマガイソウも知っていただき記事を掲載した甲斐がありました。魅力的な野草がが沢山咲いている場所でした。

by SORI (2020-05-26 06:45)

SORIさん お早うございます

中尊寺にコメントを有難うございました。

東北のお寺さんは、比叡山から遠く離れて

いますが、教えがねずいています。

朝からクマガイソウの写真を見て、

八ヶ岳で見たことを思いだしました。

by tarou (2020-05-26 07:37)

ムサシ君の元気なころのお写真を久しぶりに拝見して、何だか嬉しくなっています^^

熊谷草、珍しい葉と花の形ですねー!

本物を見てみたくなりました。

by Rinko (2020-05-26 07:54)

tarouさん おはようございます。

自然の中の熊谷草はいいものです。まして八ヶ岳の中で見るのは格別だったことでしょう。

by SORI (2020-05-26 11:04)

Rinkoさん おはようございます。

この森に来るとムサシのことを思い出します。蓼科にムサシをつれて行くのに長距離で車に乗せた経験がなかったので、車に乗る練習を兼ねてつれて行きました。それまでは動物病院が一番遠い場所でした。

熊谷草は和ランの中で最大の花なので見ごたえがあると思います。

by SORI (2020-05-26 11:09)

熊谷草、葉っぱが変わった形で美しいですね。お花は蘭の様だと思ったら、やはり蘭の仲間なんですね。他にも、山野草がいっぱい咲いていて、とてもいい場所ですね。秘密の場所として守っていてくださいませ。

by coco030705 (2020-05-27 17:49)

coco030705さん こんばんは

和ランは地味なところが魅力です。その点では熊谷草は地味さと華やかさの両方を持っているように感じます。和ラン最大の花も魅力ですが、独特の葉も魅力の一つのように感じます。

by SORI (2020-05-27 19:29)

牧野先生の本をお持ちとは本格派の植物研究者だと思います。素晴らしいことです。

by laquinta0657 (2020-05-29 18:51)

laquinta0657さん こんばんは

広島の小学校の先生の贈り物(牧野先生の植物図鑑)のおかげです。当時は1学年1クラスだったので1年生から4年生まで担任の先生は一緒でした。小学4年生に本格的な植物図鑑を贈ったのはすごいことだと思います。

by SORI (2020-05-29 19:34)