ランの植物園 アカツカ・オーキッド・ガーデン ハワイ島一周ツアー [ハワイ]

ハワイ島2日目のハワイ島一周のナニマウガーデンのランチの次は

アカツカ・オーキッド・ガーデンでした。アカツカ・オーキッド・ガーデン(Akatsuka Orchid Gardens)はラン(蘭)の植物園でした。建物の色を知っていただきたくてホームページのカラー写真を右に転用させていただきました。ナニマウガーデンから車で31.3kmの距離のところにありました。ここには2万ドルのランも展示されていました。その2万ドルのランの写真は最後に紹介したいと思います。

アカツカ・オーキッド・ガーデンでした。アカツカ・オーキッド・ガーデン(Akatsuka Orchid Gardens)はラン(蘭)の植物園でした。建物の色を知っていただきたくてホームページのカラー写真を右に転用させていただきました。ナニマウガーデンから車で31.3kmの距離のところにありました。ここには2万ドルのランも展示されていました。その2万ドルのランの写真は最後に紹介したいと思います。きれいな花をつけたランが沢山展示されていました。残念ながらアカツカ・オーキッド・ガーデンでは間違って白黒設定してしまっていたメインのカメラでしか写真を撮っていなかったので、すべての写真は白黒(モノクロ)となってしまいました。

ランの生産もしている温室です。と言うか圧倒的に栽培エリアが広かったです。調べてみると蘭栽培農園と書かれていたので納得でした。創設者は日本でもラン栽培の事業の経験を持っておられた赤塚充良氏です。ちなみにオーキッドは蘭なので、漢字を入れると赤塚・蘭ガーデンとなります。数百種類のランが栽培されていて、新種の開発もされているそうです。

ハワイ島最大級のオーキッド(蘭)のガーデンでもあるそうです。ここの標高は858m(Googl Map表示)です。ここを出た後はキラウエ火山近くで最も高い標高が1223mのところを越えた後はプナルウ黒砂海岸まで下ります。

ハワイ島最大級のオーキッド(蘭)のガーデンでもあるそうです。ここの標高は858m(Googl Map表示)です。ここを出た後はキラウエ火山近くで最も高い標高が1223mのところを越えた後はプナルウ黒砂海岸まで下ります。

現在のアカツカ・オーキッド・ガーデンでは10万鉢の洋ランを生産しているそうです。3大生産拠点として、ハワイ、ブラジル、タイの農場を持っている赤塚グループのホームページに書かれていた沿革を紹介します。1964年~1967年の間にランの組織培養技術(メリクロン)を確立して洋ランの大量生産が出来るようになったそうです。創設者の赤塚充良氏が今までに受けた賞等は、オザスコ市名誉市民権、農林水産大臣賞、天皇杯、黄綬褒章、三重県県民功労者、園芸文化賞、学術研究アカデミア賞、津市市政功労者、大勲位世界平和賞皇帝ドンペードロ一世称号付、旭日双光章、三重大学名誉博士称号などです。

1933年 創業者の赤塚充良が三重県河芸郡高野尾村に誕生(11月9日)

1956年 赤塚充良がカリフォルニア農業研修生として渡米(22歳)

1961年 赤塚植物園を創業(1月11日)

1964年 洋ラン苗をカリフォルニアから輸入し栽培に着手

1967年 洋ランの大量生産を開始

1972年 サンパウロ州アチバイア市にブラジル赤塚植物園を設立(9月)

1974年 ハワイ赤塚植物園を設立(5月)

2002年 タイにアカツカナーセリー・タイランドを設立(11月)

ランの展示場所の正面の主審です。Akatsuka Orchid Gardensと書かれた文字が判っていただけると思います。

蘭の写真を紹介していきます。

立派な花のランでした。

こちらのランへの表現としては「見事な花のラン」というところです。

その見事な花を拡大いたしました。

クリックすると特別に大きく拡大いたしました。

こちらのランも立派な花でした。

上の立派な花のランの全体の写真です。

説明板が設置されたランもたくさんありました。説明板のランはオドントグロッサム(Odontoglossum)のようです。Google翻訳を試してみました。説明板の内容を枠内に転記いたしました。

ODONTOGLOSSUM ( Oh-don-toh-gloss-um )

・Quick growth & lush fohage

・blooms are oflen multihued & star shaped

・likes cool, moist conditions

こちらの説明板の内容を枠内に転記しました。こちらもGoogle翻訳を試してみました。Wikipediaによるとオンシジウムは中南米を中心に分布し約400種を含むラン科の大属で樹上で着生生活を営む蘭だそうです。

ONCIDIUM ( On-sid-ee-um )

・blooms resemble a dancer aka "Dancing Lady" orchid

・many small blooms/stem

・one type smells of chocolate

こちらのランにも説明板がありました。

FLASK

・40-50 baby orchids / flask

・Age : 18mos.

こちらが冒頭で紹介した2万ドルのランです。説明板には枠内のように書かれていました。2万ドルは現在の為替レートで243万円です。

Paph.はPaphiopedilum(パフィオペディルム属)だと思われます。分類上の種の学名はPaphiopedilum hirsutissimumで園芸品種の学名は「Paphiopedilum hirsutissimum var. esquirolei 'Volcano Queen' FCC/AOS」と思われます。

The $20,000.00

Paph. hirsutissimum var. esquirolei 'Volcano Queen' FCC/AOS

・First Place 91/100points

・Perfect summery & horizontal size petals

花を拡大いたしました。 色や模様が特別なのでしょうね。

気になったのでネットから「Paphiopedilum hirsutissimum var. esquirolei 'Volcano Queen' FCC/AOS」のカラー写真を転用させていただきました。さらにTwitterで今回のランと思われる右の写真も見つけました。iPhoneから2019年4月19日10時11分にTwitterされているので我々が見た2018年5月23日から11ケ月後に掲載されたことになります。

気になったのでネットから「Paphiopedilum hirsutissimum var. esquirolei 'Volcano Queen' FCC/AOS」のカラー写真を転用させていただきました。さらにTwitterで今回のランと思われる右の写真も見つけました。iPhoneから2019年4月19日10時11分にTwitterされているので我々が見た2018年5月23日から11ケ月後に掲載されたことになります。

アカツカ・オーキッド・ガーデン(Akatsuka Orchid Gardens)の場所を紹介します。右上にすでに紹介したカメハメハ大王像(

今回の記事を含めるとハワイ島一周ツアーに関しては下記の着色部分を5つの記事で紹介したことになります。小さな写真の最後はキラウエア火山が2018年に噴火した時の写真です。

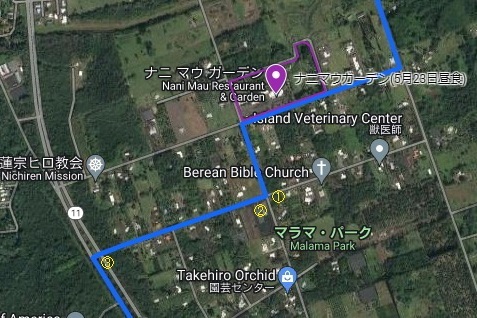

ナニマウガーデンからアカツカ・オーキッド・ガーデンまでの道の途中(3分の1程度のところ)に

セブンイレブン(7-Eleven)がありました。Google MapのSVでも場所を確認いたしました。

セブンイレブン(7-Eleven)がありました。Google MapのSVでも場所を確認いたしました。上の航空写真にも7-Elevenと書き込みました。

セブンイレブン(7-Eleven)の場所の標高は205m(673pieds)

です。ちなみにナニマウガーデンの標高は65mです。

ナニマウガーデンからはハワイ・ベルト・ロード(Hawaii Belt Road)に戻るまでのルートは撮っていた3枚の写真とストリートビューを比較することでわかりました。③(SV3)がハワイ・ベルト・ロード(Hawaii Belt Road)に入るところです。ハワイ・ベルト・ロード(Hawaii Belt Road)はママラホア道路(Māmalahoa Highway)とも呼ばれていて州道11号線と州道19号線で構成されているハワイ島周回道路です。

① SV1 ② SV2 ③ SV3

ハワイ島一周ツアーのランチ ナニマウガーデン(Nani Mau Garden & Restaurant) [ハワイ]

ハワイ島の2日目のハワイ島一周ツアーのランチは右のヒロのカメカメハ大王像を

見た後にビッグ・アイランド・キャンディーズに寄って、上の写真のレストランに向かいました。距離はビッグ・アイランド・キャンディーズから車で6kmの場所のナニマウガーデン(Nani Mau Garden & Restaurant)でした。徒歩でも6kmです。レストランの建物は写真で撮っていなかったのでGoogleのストリートビュー(SV)から転用させていただきました。

見た後にビッグ・アイランド・キャンディーズに寄って、上の写真のレストランに向かいました。距離はビッグ・アイランド・キャンディーズから車で6kmの場所のナニマウガーデン(Nani Mau Garden & Restaurant)でした。徒歩でも6kmです。レストランの建物は写真で撮っていなかったのでGoogleのストリートビュー(SV)から転用させていただきました。ナニマウガーデン(Nani Mau Garden & Restaurant)は植物園の中にレストランがあるような感じの場所でした。紫色のラインで囲まれた部分がナニマウガーデンの敷地です。敷地面積は8.25ヘクタールつまり82500㎡(25000坪)です。

こちらがレストランの中の写真です。ランチはビェッフェ形式でした。長いテーブルの上に並べられた料理から好きなものを好きなだけ皿の上に自分で乗せるのです。バイキング形式とも言われていますが、食べ放題をバイキングで通用するのは日本ぐらいなものだそうです。

上の写真で左奥にローストビーフを切ってくれるコーナーがありました。

頼むと希望の量だけ切り分けてくれます。Google地図ではレストラン(ビュッフェ)の名前はPa'ina buffet nani mauと書かれていますが、ホームページではNani Mau Restaurant & Gardenとなっていました。

頼むと希望の量だけ切り分けてくれます。Google地図ではレストラン(ビュッフェ)の名前はPa'ina buffet nani mauと書かれていますが、ホームページではNani Mau Restaurant & Gardenとなっていました。

とりあえず最初に乗せた料理はこちらです。特に言わなくてもローストビーフは沢山乗せてくれました。

ローストビーフを切り分けている写真を拡大いたしました。

やっぱりビールが飲みたくなります。料理やソフトドリンクはツアー代に含まれていますが。アルコールは別料金なので、その場で現金を渡して受け取りました。

ビールはBIG WAVE Golden Ale(ビッグウェーブ ゴールデンエール)です。ハワイのKona Brewing Co.(コナブリューイング)という醸造所のクラフトビールだそうです。美味しくいただきました。

我々以外に沢山のツアーのグループの方がランチのために来られていました。我々は最初の頃に入りましたが、レストランを離れるころには広い部屋の沢山のテーブルがほぼ満席になっていました。

食事が終わったらガーデンを散策いたしました。この時点でもメインカメラは白黒設定のままでした。

ガーデン内には屋根付きの通路も設けられているので、仮に雨が降ったとしても、ある程度は楽しめると思います。上の写真にも屋根付き通路が写っています。

いい天気で外は気持ちが良かったです。

不思議な木がありました。幹の周りに沢山の実が出来ているのです。

カラーではありませんがこちらの方が幹の部分の全体が判ると思います。クリックすると面積で16倍に拡大いたします。

こちらの木の根元にはLipstick Tree(口紅の木)と書かれていました。

不思議な花がありました。花は花軸も含めて真っ赤でした。

上と同じ種です。花が開く前の形です。日本では、夢の島公園(東京都)や京都府立植物園(京都市)でみることができるそうです。

予備のカメラでも同じ花の写真を取っていたので紹介します。開いた花と開く前の花が写っています。花の名前はトーチジンジャー(Torch Ginger)です。カンタン(Kantan)と呼ばれることもあるようです。

果実は生食で、若い花序は香味野菜として、種子は香辛料に利用されるそうです。原産地はインドネシアからマレーシアあたりの熱帯アジアだそうです。ショウガ科にはショウガ属のミョウガやショウガが含まれます。

界 植物界 Plantae

門 被子植物門 Magnoliophyta

綱 単子葉植物綱 Liliopsida

目 ショウガ目 Zingiberales

科 ショウガ科 Zingiberaceae

属 エトリンゲラ属 Etlingera

種 トーチジンジャー Etlingera elatior

英名 Torch Ginger、Kantan、Philippine wax flower

Panama Flame Tree(パナマフレームツリー)という名の真っ赤な花の木もありました。中央のもじゃもじゃが花です。

マカダミアナッツ(Macadamia Nut)の木も植わっていました。ハワイ名物のお土産の一つがマカダミアナッツです。

ライチも植わっていました。

ツアーのガイドの方が、ナニマウガーデンで出来たライチをもらってきてくれたので、バスの中で1人2個づついただきました。さすがガイドの方は顔が効きます。

ナニマウガーデン(Nani Mau Garden & Restaurant)はヒロの町のカメカメハ大王像と書かれた近くの紫色マーク(

今回の記事を含めて4つの記事で紹介したのが下記の赤色と緑色と紫色と橙色の場所です。写真をクリックするとそれぞれ記事を表示します。

ビッグ・アイランド・キャンディーズからナニマウガーデンまでの6km程度のルートが気になってとと途中で撮った下記の写真の場所をGoogleのストリートビュー(SV)で探して見つけました。沢山の小さな三角屋根はお墓のようにも見えますが、ハワイ島はハチミツも有名なので三角屋根はミツバチの巣箱を置く位置ではないかと思って写真を撮りました。写真をクリックするとこの場所のSVを表示します。別の角度のSVを見ると金網のフェンスにBEWARE of DOG(猛犬注意)の看板があることからもお墓よりは蜜蜂農園の方が可能性が高いように思えましたが、ハワイ州の旗も立てられているので謎の場所です。ナニマウガーデンまで900mの距離の場所でした。

ビッグ・アイランド・キャンディーズを出発してすぐの2枚の写真のストリートヒュー(SV1 SV2)も掲載しました。

上段が私が撮った写真で、下段がSVです。SV1の方は水平に180度回転させるとビッグ・アイランド・キャンディーズの建物が写っています。ビッグ・アイランド・キャンディーズを出発したのは12時44分(日本時間は7時44分 時差は-19時間)で、ナニマウガーデンで料理のテーブルを撮ったのが12時57分であることから13分で料理を見ることが出来たことになります。

追伸

2022年3月20日の早朝に関西に出発します。戻って来るのは4月17日です。

下に3月20日の新横浜を出発してすぐの新幹線の中の写真を追加しました。在来線から乗り換えた品川駅のみどりの窓口(切符売場)では、早朝の休日でありながら、いつもと違い、沢山の人が並んでいました。かなりの人が「指定席は満席です。」と言われていました。

ウクライナと言えば! ひまわり畑 [ウクライナ]

2011年7月12日掲載 タイトル:ウクライナと言えば! ひまわり畑

以前にカザフスタンとウクライナに出発した記事を掲載しましたが、ウクライナで最も印象に残ったのがヒマワリ畑でした。

紹介の写真は農業地帯を車で走っている時のものです。

上の写真は車の後部座席から撮ったものですが、走っている車の周りに見渡す限りのヒマワリの畑が続く景色に出会えました。バックミラーにも「ひまわり」が写っているのがわかってもらえると思います。360度がヒマワリ畑でした。

これも車からの写真ですが110km/hでの走行のために鮮明ではありませんが雰囲気はわかってもらえると思います。

車を停めてヒマワリ畑の景色を楽しむことになりました。2台の車で走っていましたが前の車がこの場所で停まってくれたのです。後ろのランドクルーザータイブが私が乗った車です。

車を停めてヒマワリ畑の景色を楽しむことになりました。2台の車で走っていましたが前の車がこの場所で停まってくれたのです。後ろのランドクルーザータイブが私が乗った車です。ほんとうに一面ヒマワリだらけでヒマワリの香りを感じたのも初めての経験でした。昔、イタリア旅行に行ったときフィレンチェの近くで広大なヒマワリ畑を見て感激いたしましたが、こちらのヒマワリ畑は桁違いの規模でした。

ほんとうにヒマワリ畑がどこまでも続いていました。この写真はクリックすると特別に大きく拡大するように設定したので是非とも拡大写真を見てください。下の写真は右の写真から切り取り(トリミング)ました。

ほんとうにヒマワリ畑がどこまでも続いていました。この写真はクリックすると特別に大きく拡大するように設定したので是非とも拡大写真を見てください。下の写真は右の写真から切り取り(トリミング)ました。

少し拡大した写真です。こちらもクリックすると特別に大きく拡大します。停車して写真を撮ったので花の形がよく判ります。

花がこちらを向いてくれています。ここはドニプロペトロウシク(Dnipropetrovsk Oblast)州で、ニーコポリ(Нікополь)の目的のところまで23kmの距離の場所です。こちらの下の写真は右の写真から切り取りました。

花がこちらを向いてくれています。ここはドニプロペトロウシク(Dnipropetrovsk Oblast)州で、ニーコポリ(Нікополь)の目的のところまで23kmの距離の場所です。こちらの下の写真は右の写真から切り取りました。

進行方向のひまわり畑の景色です。

道路も紹介します。このように道路沿いにヒマワリの畑が続いていました。

一般道路ですが交通量が少ないので、この道を巡航速度110km/hで走りました。時には160km/hでも走りました。スピード感はありませんが路面が悪いので上下振動が大きいため写真を撮るのに苦労しました。そんな意味で、停まってもらえたのはラッキーでした。こちらの写真もクリックするとヒマワリ畑の広さを実感してもらえる共に道路の雰囲気もわかってもらえると思います。

計250km走っただけの感想ですがウクライナは農地か豊富な場所でした。この時期で、最も多かったのが小麦畑で次がヒマワリ畑でした。その次はジャガイモで、その次がトウモロコシでした。この写真は緑の小麦畑でした。

刈り取りに近づいた小麦畑や刈り取った後の小麦畑があり、小麦畑は一斉に同じ景色ではありませんでした。そんなことから一斉に同じ景色であればヒマワリ畑が一番多かったと思います。

この場所はソフィア・ローレン主演の1970年3月14日に公開された映画「ひまわり」の舞台となった場所になった地域なのです。映画は戦争によって引き裂かれた夫婦の行く末を悲哀たっぷりに描いた作品で、劇中幾度か登場する、地平線にまで及ぶひまわり畑の美しさと、もの悲しさが圧巻でした。その映画の音楽とともに悲しい名場面の動画を紹介いたします。

この場所はソフィア・ローレン主演の1970年3月14日に公開された映画「ひまわり」の舞台となった場所になった地域なのです。映画は戦争によって引き裂かれた夫婦の行く末を悲哀たっぷりに描いた作品で、劇中幾度か登場する、地平線にまで及ぶひまわり畑の美しさと、もの悲しさが圧巻でした。その映画の音楽とともに悲しい名場面の動画を紹介いたします。是非ともプレーボタン( ► )をクリックして見てみてください。

画面の中のYouTubeの文字の部分、或いは右下の [ ] をクリックすると大きな画面で動画を見ることが出来ます。別の動画→ポチッ

映画のエンディングで撮影されたひまわり畑はソビエト連邦時代のウクライナの首都キエフから南南東へ500kmほど行ったヘルソン(Херсон/Kherson)州で撮影されたものです。ウクライナは広い国ですが、ヘルソン州は今回の場所(ドニプロペトロウシク州)の隣の州なので、非常に近い場所と言えると思います。

━━ 車移動ルート ドニエプロペトロフスク → ニーコポリ

上の地図はウクライナ全体ですが、今回の記事に関わる範囲を拡大しました。ドニエプロペトロフスクのベッドのマークが我々が泊まったReikartz Hotelです。飛行機のマークがキエフとの往復で利用したドニプロペトロウシク国際空港で、下がその空港の写真です。

この時の旅でのウクライナの記事名を紹介します。タイトルや写真をクリックすると記事を表示します。大きな写真はキエフの聖ソフィア大聖堂です。

カザフスタンからウクライナへ アエロスヴィット航空

ウクライナの郵便ポストは国旗色

ウクライナの郵便ポストは国旗色チェルノブイリ原子力発電所の場所

湖畔のレストランでウクライナ料理

セレブなプライベート・パーティー

ウクライナと言えば! ひまわり畑

ウクライナと言えば! ひまわり畑ドニプロペトロウシクの教会

この円筒はなに?

レンガ造り

パンタグラフ

パンタグラフウクライナの地方都市でドイツビール

ウクライナの地方都市のホテル

何気ない町の風景 Dnepropetrovsk

レストランから見える列車の走る風景

レストランから見える列車の走る風景リバーサイドレストラン

ウクライナ国内線 ドニプロアヴィア

聖ソフィア大聖堂とムイハイリフシキィ寺院

キエフの素敵なホテル

キエフの素敵なホテルキエフの夜景

キエフの裏通りの朝の風景

キエフのマクドナルド

キエフのオペラ座

キエフのオペラ座これはなに? コアラ?

ログハウスな教会 と思ったら

裏通りの銅像

キエフの朝の景色

キエフの朝の景色キエフには沢山の教会がありました。

キエフからヘルシンキ ウクライナ航空

ウクライナからの帰国便 フィンエア

マレーシア航空撃墜事件後のウクライナ上空の飛行機

かずもんさんのひまわり もうすぐ満開で~す (^^♪ にトラックバックしています。

2022年3月15日再掲載 タイトル:ウクライナと言えば! ひまわり畑

突然2022年3月13日に

過去記事(2011年7月12日掲載)の「ウクライナと言えば! ひまわり畑」へのアクセス数が下のアクセス解析の画面のように増えて、記事としては2番目のベージビュー(アクセス数)になっていました。そのことから写真をクリックしたときに拡大する枚数を増やすなどのブラシュアップして記事を再掲載いたしました。ネットを見ると映画ひまわりは反戦のシンボルになっているようです。

過去記事(2011年7月12日掲載)の「ウクライナと言えば! ひまわり畑」へのアクセス数が下のアクセス解析の画面のように増えて、記事としては2番目のベージビュー(アクセス数)になっていました。そのことから写真をクリックしたときに拡大する枚数を増やすなどのブラシュアップして記事を再掲載いたしました。ネットを見ると映画ひまわりは反戦のシンボルになっているようです。

右の写真を撮ったのは2011年7月11日で、その時のメンバーには日本人やウクライナ人だけでなくロシア人も入っていてウクライナ人とロシア人が仲良く話していたのが印象的でした。それだけに右の写真を見ると今回のロシアによる侵略戦争はつらいです。この記事は写真を撮った翌日、つまりウクライナの町ドニエプロペトロフスク(Dnepropetrovsk)で掲載した記事でもあります。

下のアクセス解析は2022年3月13日~14日の2日間の数値です。そのため訪問者数は13日と14日の合計にはなりません。3月12日まではひまわり畑へのアクセスは数件だったのに増加したのは、何らかの理由で検索が増えたのではないかと調べた結果、映画「ひまわり」で、ひまわり畑の撮影が行われたヘルソン州へのロシア軍の侵攻が関係しているのだと感じました。確かにキーワード「ひまわり畑 ヘルソン州」で検索すると私の記事が比較的上位で表示されました。

| 2022年 | 全記事 | ひまわり畑の記事 | |||

| 訪問者 | アクセス数 | 訪問者 | アクセス数 | ||

| 1月1日~31日 | 9763 | 193702 | 79 | 83 | |

| 2月1日~28日 | 9340 | 135606 | 177 | 261 | |

| 3月1日~12日 | 5125 | 57254 | 113 | 172 | |

| 3月12日 | 730 | 4921 | 3 | 4 | |

| 3月13日 | 817 | 3513 | 20 | 27 | |

| 3月14日 | 649 | 4725 | 14 | 32 | |

| 3月13日~14日 | 1245 | 8238 | 33 | 59 | |

この時の目的地であるニーコポリ(Нікополь)の郊外の街並みを紹介します。ストリートビュー(SV)でも位置が分かりました。

映画「ひまわり」でひまわり畑が撮影されたヘルソン州の州都ヘルソンには行っていないので、SVで町の雰囲気を紹介します。このヘルソン州をロシア軍が制圧したと2022年3月15日に報道されたのです。

既に小さな写真で掲載していた、ひまわり畑の前での記念写真の撮影場所をGoogleのストリートビュー(SV)で探したので紹介します。上段が私が撮った写真で下段がSVです。下段の方が拡大されていますが遠くの並木道の木の形が同じなのです。写真をクリックすると拡大しますが、日本人に関してはぼかしを入れさせていただいています。

正確な位置の決め手は道の前後の写真でした。左が走ってきた方向の写真で右が進行方向の写真です。走ってきた方向は道をクロスする形の並木がSV1でも確認出来て、進行方向の遠くに4本の木がある景色のSV2でも確認出来たのです。ここは人口829人のDmytrivka(Дмитрівка)村の少し南です。

走ってきた方向 進行方向

下の図はwikipediaに掲載されていた最新のロシア軍の侵攻状況図です。

上の図は最新の状況ですが、こちらは2022年2月24日から最新までのロシア軍の進行状況です。イメージ的には全面侵略から、一部の領土の略奪方向に変わっているように感じます。右の小さな地図がウクライナに対するロシアの侵略が始まった初期の2022年2月24日のロシア軍の侵攻状況図です。

上の図は最新の状況ですが、こちらは2022年2月24日から最新までのロシア軍の進行状況です。イメージ的には全面侵略から、一部の領土の略奪方向に変わっているように感じます。右の小さな地図がウクライナに対するロシアの侵略が始まった初期の2022年2月24日のロシア軍の侵攻状況図です。

こちらは2022年9月12日4時(日本時間)時点のロシア軍のウクライナ侵攻図です。上の図の9月12日(12 September)の時点と比べてみてください。

2011年7月12日~2022年3月15日 アクセス数:9,153 nice:275 コメント:56

2022年3月15日~2022年5月15日 アクセス数:1,699 nice: 69 コメント:29

合計 アクセス数:10,852 nice:344 コメント:85

カメハメハ大王像 と ビッグ・アイランド・キャンディーズ ハワイ島一周ツアー [ハワイ]

2つのハワイ島一周ツアーの記事の続き、今回が3つ目の記事になります。

前記事で紹介したアカカ滝の駐車場を出発して次に向かったのはヒロ(Hilo)の町にあるカメハメハ大王像です。右のヒロにある右の写真のカメハメハ大王像はハワイ州(ハワイ諸島)にある3つの大王像の一つです。上の写真はアカカ滝州立公園の海沿いの町に出るまでにあった牧場です。ヤギの看板が沢山あってその一つにはPET BABY COATSと書かれていて小さな建物にはHONOMU GOAT DAIRYと書かれていいます。ストリートビュー(SV)でも確認すると、ホノムの近くのヤギ牧場のようです。

前記事で紹介したアカカ滝の駐車場を出発して次に向かったのはヒロ(Hilo)の町にあるカメハメハ大王像です。右のヒロにある右の写真のカメハメハ大王像はハワイ州(ハワイ諸島)にある3つの大王像の一つです。上の写真はアカカ滝州立公園の海沿いの町に出るまでにあった牧場です。ヤギの看板が沢山あってその一つにはPET BABY COATSと書かれていて小さな建物にはHONOMU GOAT DAIRYと書かれていいます。ストリートビュー(SV)でも確認すると、ホノムの近くのヤギ牧場のようです。ホノム(Honomu)の町に入ってすぐの建物です。SVで位置も確認出来ました。

この辺りは木造の2階建てまでの建物が多かったです。こちらもSVで位置が確認出来ました。

町の名前であるホノム(Honomu)が書かれた建物もありました。やはりSVで位置を確かめてみました。ここまでの写真がホノム(Honomu)の町の道沿いの写真で、まだハワイ島一周の州道には出ていません。

アカカ滝に行くためにハワイ島一周道路であるハワイ・ベルト・ロード(ママラホア道路)から離れていましたが、州道であるハワイ島一周道路のハワイ・ベルト・ロード(ママラホア道路)にもどりました。道路沿いは牧場や住宅や林で構成されていますが、稀に畑も広がっていました。写真の位置のSVを探してみました。

ハワイ島一周ツアーで走る道路はママラホア道路(Māmalahoa Highway)あるいはハワイ・ベルト・ロード(Hawaii Belt Road)と呼ばれていて州道19号線と州道11号線で構成されています。19号線はコナから時計周りにヒロまでの北回りで、19号線はヒロから時計回りにコナまでの南回りです。下の地図のように州道19号線の一部を州道190号線を通るルートもあります。前日のマウナケアツアーでは州道190号線と200号線も通りました。ハワイ一周道路はカメハメハ大王の頃に建設開始されたと言われているそうです。本記事を含めて3つの記事で、コナのホテルを出発して州道11号線を走ってヒロのカメハメハ大王像まで来たわけです。本地図はWikipediaから転用させていただきました。

この辺りのママラホア道路(Māmalahoa Highway)はキラウエ山から流れてくる沢山の川を渡ります。幅のある川はRiveと呼ばれていますが、ほとんどが細い皮を意味するStreamと呼ばれています。こちらの川の名前はHonoli'i Streamです。SVで見つけました。

日本の墓石と同じ形の墓が並ぶ墓地のそばを通りました。気になったのでSVで場所を特定してみると名前はアラエ墓地(Alae Cemetery)でした。調べてみると1910年頃に日本からハワイに移民した人たちの墓もあることが判りました。ハワイ島の砂糖農場の村々に散在していた約3000の日本移住者の墓を集めた日本人先亡慰霊塔も敷地内にあることが判りました。

もう一枚、川を渡る写真を紹介します。SVで確認すると、

川の名前はワイルク川(Wailuku Rive)で、この川の上流には右の有名なレインボー滝(Rainbow Falls)があります。クリックして拡大すると小さな滝が写っていることが分かっていただけると思いますが、レインボー滝ではありません。この橋から2.83㎞上流にあります。今回のツアーでは元々はレインボー滝にも行く予定が書かれていましたが、時間の関係で行かないことが告げられました。

川の名前はワイルク川(Wailuku Rive)で、この川の上流には右の有名なレインボー滝(Rainbow Falls)があります。クリックして拡大すると小さな滝が写っていることが分かっていただけると思いますが、レインボー滝ではありません。この橋から2.83㎞上流にあります。今回のツアーでは元々はレインボー滝にも行く予定が書かれていましたが、時間の関係で行かないことが告げられました。

ここはすでにはヒロ(Hiro)の市街地に入っていました。ヒロは4万4186人(2020年)が暮らすハワイ島最大の町です。こちらもSVで確認いたしました。

ハワイ島最大の町ですが、建物は2階建てまでがほとんどでした。こちらの建物には1910と書かれていました。SVで確認すると大きな建物でした。

ヒロの町をもうすこし紹介します。駐車場が続いていることをSVでも確認しました。

水曜日でしたが、大きなフリーマーケットも開かれていました。2019年10月撮影のSVにはフリーマーケットは写っていませんでした。

広い海岸沿いの開けた場所に出るとハワイ独特の木が生えていました。SVでもこの場所を探してみました。カメカメハ大王像はすぐ傍です。

バスから大王像が見えました。ヒロのカメハメハ大王像が写ったカラー写真はこの一枚だけなのです。すでに紹介した通りメインで使っていたカメラの設定がモノクロになっていることをまだ気がついていなかったのです。カラーの写真は予備のコンデジで撮ったものなのです。このアングルのSVを探して、この時の我々のバスの位置を探しました。

大王像は小さくしか写っていないので、解像度は悪くなりますが、上の写真から切り取った写真を紹介します。解像度は良くない上に、気の枝ではっきりとは見えませんが、右のホノルルで撮ったカメハメハ大王像に近いことが分かりました。台座は違うようでした。

大王像は小さくしか写っていないので、解像度は悪くなりますが、上の写真から切り取った写真を紹介します。解像度は良くない上に、気の枝ではっきりとは見えませんが、右のホノルルで撮ったカメハメハ大王像に近いことが分かりました。台座は違うようでした。

こちらがハワイ旅行5日目((ハワイ島2日目)に撮ったハワイ島のヒロ(Hilo)のカメハメハ大王像です。

人が沢山来ているので正面からはどうしても写真に人が入ってしまいます。

こちらが、正面からで最も人が少ない写真です。このアングルのSVも探してみました。

こちらの右から角度からは人が写っていない写真を撮ることが出来ました。

左からの角度の写真も紹介します。

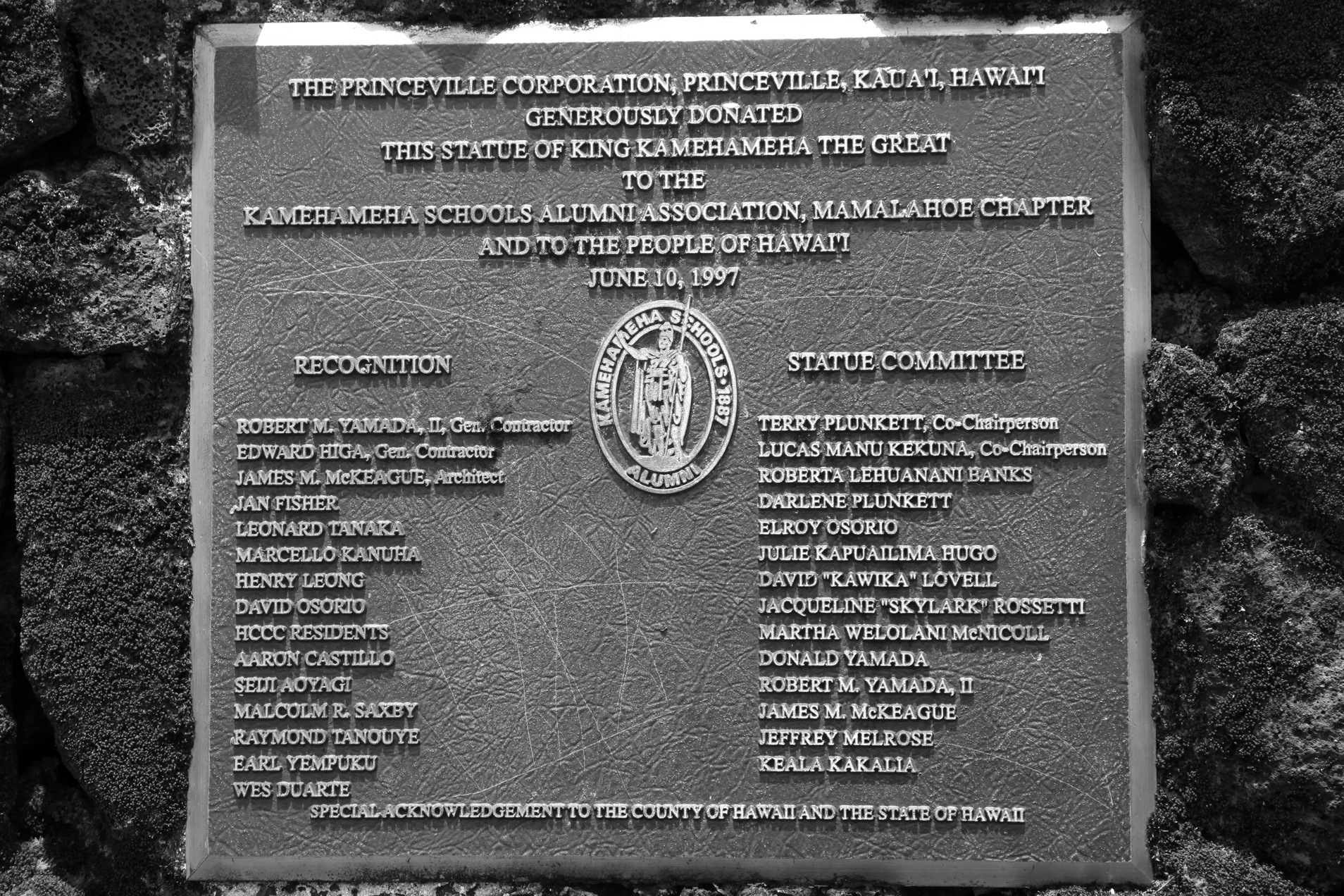

銘板の写真も紹介しておきます。

横からの写真も紹介します。

横からの写真も紹介します。カメハメハ大王が身に着けている金色のケープは、今では絶滅した貴重な鳥Hawaiʻi ʻOʻOで作られたケープだと思われます。貴重な鳥の羽根を約50万枚も使うことから制作も数十年以上が必要だったそうです。そのケープはビショップ博物館に展示されています。それが右の写真です。カメハメハ大王像の詳しい説明はホノルルの大王像の記事に書かしていただいたので、興味のある方はそちらも見ていただきたいです。→ポチッ

帰り際に見学者がいなくなったので、写真を撮りました。

ワイロア・リバー州立保養地に大王像は建てられていました。

アメリカには4体のカメハメハ大王像が立てられています。Google地図にその4体のカメハメハ大王像の設置場所をプロットいたしました。ヒロのカメハメハ大王の台座のみKamehameha The Greatと書かれており、他の3体の台座にはKamehameha Iと書かれています。カパアウの大王像はホノルルに設置するために1880年にイタリアのフィレンツェで作られたものなのです。イタリアからハワイに輸送している時に海難事故で海に沈みましたが、1912年に発見されて修繕後にカパアウに設置されました。ホノルルの大王像は沈没したので、すぐに作り直されて1883年に設置された経緯があるのです。

カメハメハ大王像を見た後はハワイのお土産で人気のビッグアイランド・キャンディーズの工場に行きました。歩いてでも行ける距離でしたが、もちろんバスで行きました。SVで建物の色が確認出来ます。

こちらが製造工程の見学スペースです。

たくさんの人が働いておられました。

予備のカメラでも取っていたのでカラー写真もありました。黄緑色はパッケージでも沢山使われている色なので、カンパニーカラーと言えるのかもしれません。

もちろんショップもあってお土産を沢山買いました。

ホノルルで買うより、かなり安い値段に設定されていたのです。広いスペースなので種類も沢山置かれていたと思います。

試供品も沢山置かれていたので、味見をして気に入ったものを買いました。

アカカ滝→カメハメハ大王像→ビッグ・アイランド・キャンディーズのルートを航空写真で紹介します。赤色文字の部分が前々回に紹介した部分です。緑色文字が前回紹介した部分です。紫色部分が今回紹介した部分です。紫色マーク(

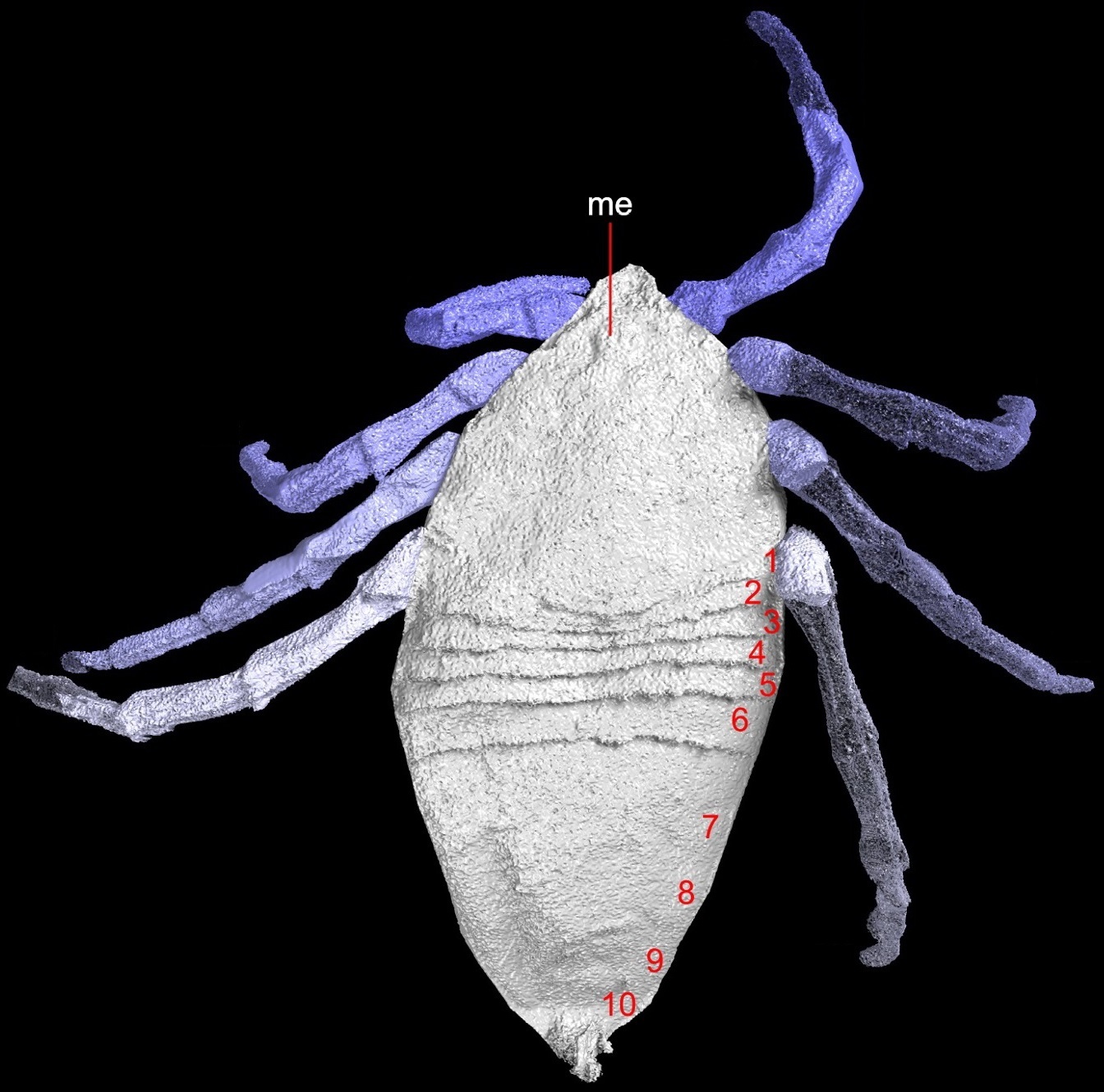

虫の名前が分かりました。 ゴホントゲザトウムシ [動物]

2022年3月9日追記

タイトル:虫の名前が分かりました。ゴホントゲザトウムシ

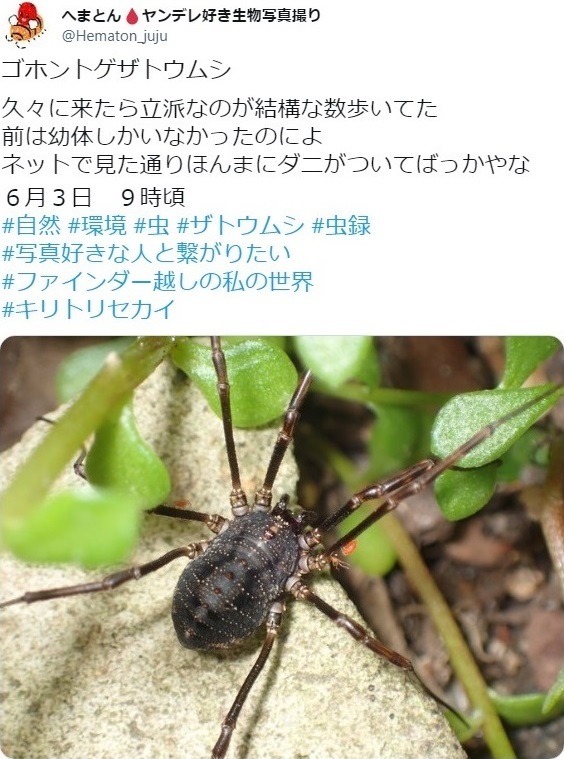

2017年6月8日に記事「変わった形のクモ(蜘蛛)」に掲載した不思議な形をした虫の名前が今まで謎のままでしたが、2022年3月6日のへまとん( 右の小さな画像が、へまとん(

界 動物界 Animalia

門 節足動物門 Arthropoda

亜門 鋏角亜門 Chelicerata

綱 クモガタ綱(クモ綱) Arachnida

目 ザトウムシ目 Opiliones

亜目 カイキザトウムシ亜目 Eupnoi

科 マザトウムシ科 Phalangiidae

属 ヒマラヤトゲザトウムシ属 Himalphalangium

種 ゴホントゲザトウムシ Himalphalangium spinulatum

Opilio spinulatus(昔の分類の学名)

Opilio pentaspinulatus(昔の分類の学名)

漢字 五本棘座頭虫

ネットの中のiNaturalist Australiaのサイトから私が撮った右の写真と似た写真を転用させていただきました。左がネットから転用させていただいた写真で、右が我家の庭で撮って2021年3月12日に掲載した写真です。

国名は生息地が書かれたサイトから引用させていただきました。情報源の一部はWikipediaと書かれていました。その中でゴホントゲザトウムシの生息地は中国と日本と書かれていますが、位置関係から韓国にも生息していると思われます。北摂の生き物の記事を書かれている方によると、主に死んだ生き物を食べるそうですが、小さな虫も襲って食べることもあるそうです。

WikipediaのHimalphalangium属を記載したサイトに下記のリストの上から5種が書かれていました。

Himalphalangium dolpoense Martens, 1973 ネパール

Himalphalangium nepalensis (Suzuki, 1970) ネパール

Himalphalangium palpalis (Roewer, 1956) チベット ネパール ブータン 中国

Himalphalangium suzukii Martens, 1973 ネパール

Himalphalangium unistriatum Martens, 1973 ネパール

Himalphalangium spinulatum (Roewer, 1911) 中国 日本

ネットから転用 我家の庭(千葉県佐倉市)

今回の虫の名前を教えていただいたへまとん(

初めまして

今更ではございますが、ゴホントゲザトウムシと思われます

既にご存知でしたらスルーしてください

by へまとん (2022-03-06 19:29) ▢

SORI

へまとん様 こんばんは

全く知りませんでした。虫の名前を教えていただきありがとうございます。名前が特定できてうれしいです。さっそく本文に追記させていただきます。

by SORI (2022-03-07 05:12) ▢

絶滅を危惧する環境省のレッドリストでゴホントゲザトウムシは情報不足(DD)とされています。都道府県の中で準絶滅危惧としているのは愛媛県と徳島県と広島県と岡山県と栃木県だそうです。下記のリストは日本のレッドデーター検索システムで表示されたものです。こちらのシステムでのゴホントゲザトウムシの学名はOpilio spinulatusとなっていました。

2017年6月8日掲載 タイトル:変わった形のクモ(蜘蛛)

変わった形の虫が庭の地面を歩いていました。クモ(蜘蛛)のようですが、はっきり判らないので写真を撮ってみることにいたしました。撮った写真のほとんどが地面や芝の方にピントが合ってしまいクリヤーに撮れませんてしたが、一枚だけ足にピントが合った写真が撮れました。足が八本なのでクモのようです。背中が平らで地面を歩くクモですが、非常に足が長く素早く動くので、タイトルを「変わった形のクモ(蜘蛛)」とつけさせてもらいました。

今回のクモの特徴

胴+頭の長さ 約10mm

色は真っ黒

胴の背中が平ら

脚が長い

地面を早く歩く

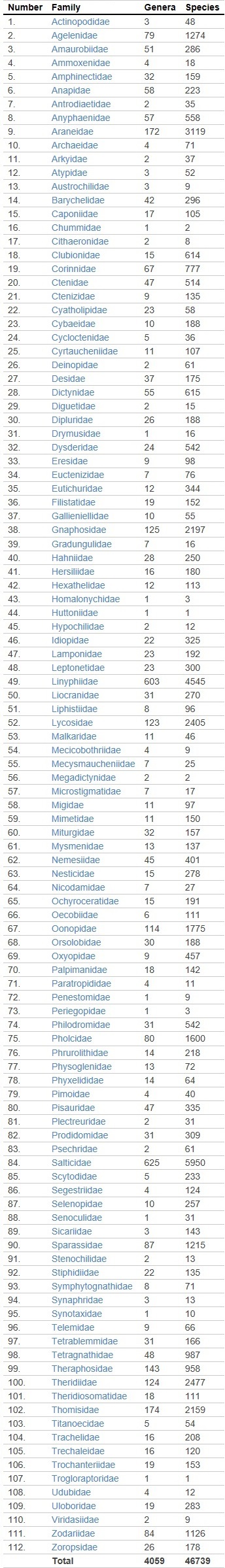

クモ(英語:Spider)は沢山の種類があることでも有名です。クモの研究者である谷川明男さんが作った日本産クモ類目録(2005年版)では約1400種のクモが掲載されています。その後もクモの種数は増えていて、まだ名前が付けられていないクモも沢山いるので、1500種以上になるのではないかと考えられているそうです。世界ではアメリカのプラトニック博士が作ったネット上の世界のクモカタログ(World Spider Catalog Version 18.0)に掲載されている2017年6月8日付の数は46739種です。日々、カタログは更新されているようです。ダニは命名されているだけで5万種ですが、実際には30万種とも50万種ともいわれています。

界:動物界 Animalia

界:動物界 Animalia門:節足動物門 Arthropoda

亜門:鋏角亜門 Chelicerata

上綱:クモ上綱 Cryptopneustida

綱:クモ綱 (蛛形綱) Arachnida

亜綱:クモ亜綱(書肺類) Tetrapulmonata

目:クモ目 Araneae

科:112科(Family)

属:4056属(Genera)

種:46739種(Species) 日々更新

クモ図鑑→図鑑01 図鑑02 図鑑03

2017年06月08日 112科 4056属 46739種

2017年08月26日 112科 4059属 46838種 +99種

2021年03月12日 128科 4209属 49234種 +2495種

写真以外に動画も撮ったので見てほしいです。足が長いだけに素早く動いていました。クモ目の上位なのがクモ綱です。クモ綱にはクモだけでなく、ダニ、サソリなどを含んでいます。クモ綱は昆虫に先立って上陸したそうです。ただし、昆虫綱は命名されているだけで100万種で、実際には500~1000万種になると言われているように動物界の種の8割を占めるのに比べると、全体的には衰退しと言われるかもしれませんが、クモ目(4万6千種)は糸と網を使うなどの特別な技術を身に着けて昆虫を餌とすることで発展したようです。ダニ目(5万種~50万種)は小さな体で寄生して発展したようです。昆虫綱は断トツですが軟体動物(11万種)とならびクモ網は2~3位に位置しています。哺乳動物は4500種で、鳥が1万種で、魚が1万8千種で、蟹や海老の仲間が3万種です。

アメリカのプラトニック博士が作った世界のクモのカタログリストの2017年6月8日付版を紹介します。

最も種が多いのがハエトリグモ科(5950種)で、2位がサラグモ科(4545種)で、3位がコガネグモ科(3119種)で、4位がヒメグモ科(2447種)です。着色文字をクリックすると、属(Genera)の名前リストの画面を表示します。

Currently valid spider genera and species (2017-06-08)

Family:科 Genera:属の数 Species:種の数

| 番号 | 科名 | Family | Genera | Species |

|---|---|---|---|---|

| 1. | ヤノテグモ科 | Actinopodidae | 3 | 48 |

| 2. | タナグモ科 | Agelenidae | 79 | 1274 |

| 3. | ガケジグモ科 | Amaurobiidae | 51 | 286 |

| 4. | ハシエグモ科 | Ammoxenidae | 4 | 18 |

| 5. | ヨミチグモ科 | Amphinectidae | 32 | 159 |

| 6. | ヨリメグモ科 | Anapidae | 58 | 223 |

| 7. | カネコトタテグモ科 | Antrodiaetidae | 2 | 35 |

| 8. | イヅツグモ科 | Anyphaenidae | 57 | 558 |

| 9. | コガネグモ科 | Araneidae | 172 | 3119 |

| 10. | アゴダチグモ科 | Archaeidae | 4 | 71 |

| 11. | Arkyidae | 2 | 37 | |

| 12. | ジグモ科 | Atypidae | 3 | 52 |

| 13. | ムカシボロアミグモ科 | Austrochilidae | 3 | 9 |

| 14. | ヒラアゴツチグモ科 | Barychelidae | 42 | 296 |

| 15. | カガチグモ科 | Caponiidae | 17 | 105 |

| 16. | イトガレホウシグモ科 | Chummidae | 1 | 2 |

| 17. | イダテングモ科 | Cithaeronidae | 2 | 8 |

| 18. | フクログモ科 | Clubionidae | 15 | 614 |

| 19. | ネコグモ科 | Corinnidae | 67 | 777 |

| 20. | シボグモ科 | Ctenidae | 47 | 514 |

| 21. | トタテグモ科 | Ctenizidae | 9 | 135 |

| 22. | Cyatholipidae | 23 | 58 | |

| 23. | ナミハグモ科 | Cybaeidae | 10 | 188 |

| 24. | マルシボグモ科 | Cycloctenidae | 5 | 36 |

| 25. | モサトタテグモ科 | Cyrtaucheniidae | 11 | 107 |

| 26. | メダマグモ科 | Deinopidae | 2 | 61 |

| 27. | ウシオグモ科 | Desidae | 37 | 175 |

| 28. | ハグモ科 | Dictynidae | 55 | 615 |

| 29. | コトグモ科 | Diguetidae | 2 | 15 |

| 30. | ホンジョウゴグモ科 | Dipluridae | 26 | 188 |

| 31. | アヤグモ科 | Drymusidae | 1 | 16 |

| 32. | イノシシグモ科 | Dysderidae | 24 | 542 |

| 33. | イワガネグモ科 | Eresidae | 9 | 98 |

| 34. | Euctenizidae | 7 | 76 | |

| 35. | Eutichuridae | 12 | 344 | |

| 36. | カヤシマグモ科 | Filistatidae | 19 | 152 |

| 37. | アイアイグモ科 | Gallieniellidae | 10 | 55 |

| 38. | ワシグモ科 | Gnaphosidae | 125 | 2197 |

| 39. | ハガクレグモ科 | Gradungulidae | 7 | 16 |

| 40. | ハタケグモ科 | Hahniidae | 28 | 250 |

| 41. | ナガイボグモ科 | Hersiliidae | 16 | 180 |

| 42. | ジョウゴグモ科 | Hexathelidae | 12 | 113 |

| 43. | トモツメグモ科 | Homalonychidae | 1 | 3 |

| 44. | ハットングモ科 | Huttoniidae | 1 | 1 |

| 45. | エボシグモ科 | Hypochilidae | 2 | 12 |

| 46. | カワリトタテグモ科 | Idiopidae | 22 | 325 |

| 47. | オジロワシグモ科 | Lamponidae | 23 | 192 |

| 48. | マシラグモ科 | Leptonetidae | 23 | 300 |

| 49. | サラグモ科 | Linyphiidae | 603 | 4545 |

| 50. | ウラシマグモ科 | Liocranidae | 31 | 270 |

| 51. | ハラフシグモ科 | Liphistiidae | 8 | 96 |

| 52. | コモリグモ科 | Lycosidae | 123 | 2405 |

| 53. | ヒメセンショウグモ科 | Malkaridae | 11 | 46 |

| 54. | イボナガジョウゴグモ科 | Mecicobothriidae | 4 | 9 |

| 55. | パタゴニアヤシャグモ科 | Mecysmaucheniidae | 7 | 25 |

| 56. | Megadictynidae | 2 | 2 | |

| 57. | ビキモンジョウゴグモ科 | Microstigmatidae | 7 | 17 |

| 58. | アゴマルトタテグモ科 | Migidae | 11 | 97 |

| 59. | センショウグモ科 | Mimetidae | 11 | 150 |

| 60. | ツチフクログモ科 | Miturgidae | 32 | 157 |

| 61. | Mysmenidae | 13 | 137 | |

| 62. | イボブトグモ科 | Nemesiidae | 45 | 401 |

| 63. | ホラヒメグモ科 | Nesticidae | 15 | 278 |

| 64. | アカクログモ科 | Nicodamidae | 7 | 27 |

| 65. | エンコウグモ科 | Ochyroceratidae | 15 | 191 |

| 66. | チリグモ科 | Oecobiidae | 6 | 111 |

| 67. | タマゴグモ科 | Oonopidae | 114 | 1775 |

| 68. | フタヅメイノシシグモ科 | Orsolobidae | 30 | 188 |

| 69. | ササグモ科 | Oxyopidae | 9 | 457 |

| 70. | エグチグモ科 | Palpimanidae | 18 | 142 |

| 71. | ヘリカタジグモ科 | Paratropididae | 4 | 11 |

| 72. | Penestomidae | 1 | 9 | |

| 73. | トゲヌキエンマグモ科 | Periegopidae | 1 | 3 |

| 74. | エビグモ科 | Philodromidae | 31 | 542 |

| 75. | ユウレイグモ科 | Pholcidae | 80 | 1600 |

| 76. | Phrurolithidae | 14 | 218 | |

| 77. | Physoglenidae | 13 | 72 | |

| 78. | トゲガケジグモ科 | Phyxelididae | 14 | 64 |

| 79. | ピモサラグモ科 | Pimoidae | 4 | 40 |

| 80. | キシダグモ科 | Pisauridae | 47 | 335 |

| 81. | クチコグモ科 | Plectreuridae | 2 | 31 |

| 82. | イヨグモ科 | Prodidomidae | 31 | 309 |

| 83. | ボロアミグモ科 | Psechridae | 2 | 61 |

| 84. | ハエトリグモ科 | Salticidae | 625 | 5950 |

| 85. | ヤマシログモ科 | Scytodidae | 5 | 233 |

| 86. | エンマグモ科 | Segestriidae | 4 | 124 |

| 87. | アワセグモ科 | Selenopidae | 10 | 257 |

| 88. | ホシダカグモ科 | Senoculidae | 1 | 31 |

| 89. | イトグモ科 | Sicariidae | 3 | 143 |

| 90. | アシダカグモ科 | Sparassidae | 87 | 1215 |

| 91. | カレイトグモ科 | Stenochilidae | 2 | 13 |

| 92. | Stiphidiidae | 22 | 135 | |

| 93. | Symphytognathidae | 8 | 71 | |

| 94. | アレチコツブグモ科 | Synaphridae | 3 | 13 |

| 95. | ヤセヒメグモ科 | Synotaxidae | 1 | 10 |

| 96. | ヤギヌマグモ科 | Telemidae | 9 | 66 |

| 97. | ジャバラグモ科 | Tetrablemmidae | 31 | 166 |

| 98. | アシナガグモ科 | Tetragnathidae | 48 | 987 |

| 99. | オオツチグモ科 | Theraphosidae | 143 | 958 |

| 100. | ヒメグモ科 | Theridiidae | 124 | 2477 |

| 101. | Theridiosomatidae | 18 | 111 | |

| 102. | カニグモ科 | Thomisidae | 174 | 2159 |

| 103. | ヤマトガケジグモ科 | Titanoecidae | 5 | 54 |

| 104. | Trachelidae | 16 | 208 | |

| 105. | ヒトエグモ科 | Trechaleidae | 16 | 120 |

| 106. | Trochanteriidae | 19 | 153 | |

| 107. | Trogloraptoridae | 1 | 1 | |

| 108. | Udubidae | 4 | 12 | |

| 109. | ウズグモ科 | Uloboridae | 19 | 283 |

| 110. | Viridasiidae | 2 | 9 | |

| 111. | ホウシグモ科 | Zodariidae | 84 | 1126 |

| 112. | スオウグモ科 | Zoropsidae | 26 | 178 |

| 合計 | Total | 4059 | 46739 |

上記リスト以外に日本のWikipediaに書かれたいた科名です。上のリストの日本語が空欄の部分に入るものが含まれていると思われます。

ミズグモ科 Argyronetidae

ワスレナグモ科 Calommatidae

ヌノカケグモ科 Chatolipidae

コマチグモ科 Chiracanthiidae

ヤチグモ科 Coelotidae

シャモグモ科 Holarchaeidae

ナゲナワグモ科 Mastophridae

ホシグモ科 Micropholcommatidae

ジョロウグモ科 Nephilidae

ヤシャグモ科 Parachaeidae

ナキタナアミグモ科 Stiphiidae

ヨロイカニグモ科 Stiphropidae

ユアギグモ科 Symphytogathidae

サシアシグモ科 Techaleidae

ヘリツメグモ科 Tengeriidae

カラカラグモ科 Theirdiosomatidae

ヒラタグモ科 Urocteidae

ミヤマシボグモ科 Zoridae

アメリカヘリツメグモ科 Zorocratidae

上の画像がオリジナルデターです。

画像をクリックすると最新データーを表示します。

2021年3月12日追記 タイトル:また変わった蜘蛛を見つけました。

前記事と前々記事と前々々記事で紹介したホットドッグの写真を探していて、以前に紹介した変わった形のクモ(蜘蛛)を、別の時に似たクモを撮っていたことを見つけたので紹介したいと思います。前回掲載した写真は若干不鮮明で下が、今回は特徴が良く分かります。

驚いたことに、この時のクモは2匹だったのです。仲良く歩いているようだったので雄と雌かもしれません。ただし一般的にクモは雄が雌より小型である種が多いのに対して、今回のクモは形も大きさも似ているので、両方共に雌(あるいは雌)かもしれません。Wkipediaによれば徘徊性のクモは差が小さいそうです。

今回もクモも地面を歩いていたので徘徊性のクモだと思われます。前回紹介したクモを見つけた時から27日後に庭のほぼ同じ場所で撮ったので同じ種類のクモではないかと想像しています。今回のクモと思われる虫は頭と胴が明確に分かれていないように見えるのが特徴です。クモ(クモ目/Araneae)でなければ、その上位のクモ亜目(Tetrapulmonata/四肺類/書肺類)、さらに上位のArachnida、さらに上位のChelicerataに分類されるものと思われます。あとりえSAKANAさんにコメントで教えていただいた人気画家のOdilon Redon(オディロン・ルドン)の作品のL'araignee souriante(笑う蜘蛛)を右上に掲載させていただきました。

今回もクモも地面を歩いていたので徘徊性のクモだと思われます。前回紹介したクモを見つけた時から27日後に庭のほぼ同じ場所で撮ったので同じ種類のクモではないかと想像しています。今回のクモと思われる虫は頭と胴が明確に分かれていないように見えるのが特徴です。クモ(クモ目/Araneae)でなければ、その上位のクモ亜目(Tetrapulmonata/四肺類/書肺類)、さらに上位のArachnida、さらに上位のChelicerataに分類されるものと思われます。あとりえSAKANAさんにコメントで教えていただいた人気画家のOdilon Redon(オディロン・ルドン)の作品のL'araignee souriante(笑う蜘蛛)を右上に掲載させていただきました。

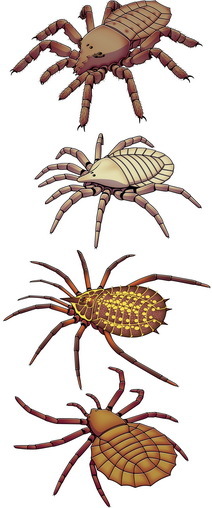

ネットで胴の形が最も似た虫を探してみると、現時点においてはTetrapulmonata(クモ亜目/四肺類/書肺類)の中のコスリイムシ目(Haptopoda)でした。ただしコスリイムシ目として知られているのは古生代石炭紀(3億5920万年前~2億9900万年前)に生息していたコスリイムシ(Plesiosiro madeleyi)の化石種の1種のみで、現在は生息していないそうです。右の写真がコスリイムシの化石で、下図がコスリイムシの復元図です。胴の大きさは同じ程度のようですが足の長さはかなり違います。

ネットで胴の形が最も似た虫を探してみると、現時点においてはTetrapulmonata(クモ亜目/四肺類/書肺類)の中のコスリイムシ目(Haptopoda)でした。ただしコスリイムシ目として知られているのは古生代石炭紀(3億5920万年前~2億9900万年前)に生息していたコスリイムシ(Plesiosiro madeleyi)の化石種の1種のみで、現在は生息していないそうです。右の写真がコスリイムシの化石で、下図がコスリイムシの復元図です。胴の大きさは同じ程度のようですが足の長さはかなり違います。

クモ目とコスリイムシ目の位置を示した分類の系統を紹介します。今回のクモと思われる虫の胴は、コスリイムシ目と同様に絶滅した右図のワレイタムシ目にも似てます。クモ目は3年9ケ月(2017年6月→2021年3月)の間に2495種(46739種→49234種)の新種が発見されるほどの世界です。着色文字をクリックするとWkipediaを表示します。十字架マーク(†)は化石種の絶滅した種のみのグループ(目)です。

| 蛛肺類 |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2021年3月14日早朝から関西に行きます。帰ってくるのは3月21日の予定です。その間はネット環境の関係で皆様のところに訪問出来ないことをお許しください。右の写真は新幹線の中から小田原駅の手前で撮った富士山です。

2021年3月14日早朝から関西に行きます。帰ってくるのは3月21日の予定です。その間はネット環境の関係で皆様のところに訪問出来ないことをお許しください。右の写真は新幹線の中から小田原駅の手前で撮った富士山です。

アカカ滝(Akaka Falls) ハワイ島一周ツアー [ハワイ]

ハワイ島一周ツアーでのワイピオ渓谷の次の訪問地は、上の写真のアカカ滝(Akaka Falls)でした。本記事ではアカカ滝を主に紹介したいと思います。イメージも落差でも

華厳の滝や那智の滝に近い滝でした。右の小さな写真は華厳の滝です。

華厳の滝や那智の滝に近い滝でした。右の小さな写真は華厳の滝です。アカカ滝 135m(422feet)

華厳の滝 97m

那智の滝 133m

地図内の左上のワイピオ渓谷(

先ずはワイピオ渓谷展望台からアカカ滝の入口までを紹介します。こちらの写真はワイピオ渓谷展望台の駐車場です。道路の両側に駐車スペースが設けられていました。

少し進むとアメリカの西部の雰囲気の町に出てきました。

町の名前はホノカア(Honokaa)です。

町を通過中のバスの中です。

こちらはホノカア(Honokaa)の町の協会です。ストリートでも探してみました。→SV

少し進むと学校か教会のような雰囲気の建物がありました。写真を拡大してみるとThe Salvation Armyと書かれていました。The Salvation Armyは日本語では救世軍と呼ばれていて、キリスト教プロテスタントの慈善団体で宗教活動だけでなく社会福祉や医療事業を推進していて軍隊に近い軍隊を模した組織が特徴のため軍(Army)と呼ばれているようです。こちらもストリートビューで探してみました。→SV

町を過ぎると緑豊かな場所を通りました。

バスの中から滝も見ることが出来ました。下の滝の写真は右の写真から黄色枠部分を切り取ったものです。

右の写真をクリックすると滝が写っていることが判ると思います。この辺りはハマクア・コースト(Hamakua Coast)と呼ばれていて、ワイピオ渓谷やアカカ滝のような景色のところが沢山あるところです。標高4205mのマウナケア山から流れてくる写真のような川(Stream)が数えきれないほど沢山ありました。

右の写真をクリックすると滝が写っていることが判ると思います。この辺りはハマクア・コースト(Hamakua Coast)と呼ばれていて、ワイピオ渓谷やアカカ滝のような景色のところが沢山あるところです。標高4205mのマウナケア山から流れてくる写真のような川(Stream)が数えきれないほど沢山ありました。この川の名前はUmauma Stream(ウマウマ川)です。ここから13分でアカカ滝州立公園に着きました。

上の写真のウマウマ川の滝をドローンで撮った写真をGoogle Mapに、ストリートビュー(SV)として登録されている方がおられました。SVなので360°回転できます。ウマウマ川の上流にはさらに沢山の滝がありました。その滝にはUmauma Falls(ウマウマ滝)と名前が付けられていました。地図を見ているとThe Umauma Falls Experienceという施設もありました。

赤い花が沢山咲いていました。

アカカ滝州立公園(Akaka Falls State Park)の遊歩道の入口です。遊歩道に入るところには下記のように書かれた無人の券売機が置かれていました。最寄りの町の名前はホノム(Honomu)です。

$5.00 Per Vehicle Parked Within Gates

$1.00 Per Person For Walk-In Entry

現在の上の写真と同じ場所のストリートビユーです。券売機には囲いが付けられていて、太陽光パネルは高い位置に移されていました。

遊歩道に入ってすぐに道が分かれていました。左に曲がるとアカカ滝(Akaka Falls)で、右にまっすぐ行くとアカカ滝州立公園内にあるもう一つの滝であるカフナ滝(Kahūnā Falls)あります。時間的アカカ滝とカフナ滝の両方を見るのは難しいと思ったので、左方向のアカカ滝への遊歩道に向かいました。

アカカ滝州立公園(Akaka Falls State Park)の遊歩道のルートとアカカ滝とカフナ滝の位置関係を紹介します。

赤色ライン(━━)が遊歩道です。左下(南西)側の紫色マーク(

こちらがアカカ滝に行ける遊歩道です。

小川を渡る橋です。

熱帯的な植物が沢山生えていました。

花も沢山咲いていました。

上の写真の中央の花のモノクロ写真です。

トカゲかヤモリの写真も撮りました。指の感じはヤモリぽいです。

上の写真はクリックすると拡大しますが、クリックが面倒な方のために拡大写真を掲載いたしました。この写真をクリックすると全体を表示します。

参考にしていただくためにネットからハワイのヤモリのカラー写真を転用させていただきました。カラーの写真のヤモリの名前はGold dust day gecko(学名:Phelsuma laticauda)ですが、今回のヤモリ(Gecko)かどうかは判りませんが、ハワイのヤモリとして最も多くネットに登場するヤモリです。ちなみにハワイではヤモリのことをゲッコー(Gecko)と呼ばれていています。ニホンヤモリの学名はGekko japonicusで属はGekkoで、英名はSchlegel's Japanese geckoです。

界 動物界 Animalia

界 動物界 Animalia門 脊索動物門 Chordata

亜門 脊椎動物亜門 Vertebrata

綱 爬虫綱 Reptilia

目 有鱗目 Squamata

科 ヤモリ科 Gekkonidae

属 ヒルヤモリ属 Phelsuma

種 ヒロオヒルヤモリ Phelsuma laticauda

こちらはバナナだと思います。

花は沢山咲いていました。

ツル性の植物の花です。

こちらの花も何か所かで見かけました。

シダの葉のような大きな植物も生えていました。

アカカ滝が見えてきました。

滝がよく見える角度からの写真です。

上の写真と同じ場所からの写真です。落差は冒頭で紹介した通り422フィートです。メーター換算すると135mになります。

滝つぼの部分です。

モノクロ写真も紹介します。滝つぼです。

アカカ滝の全景です。

滝の落ち口(銚子口/滝口)あたりの写真です。

川の名前はコレコレ川(Kolekole Stream)です。

縦長の写真でも紹介したいと思います。アカカ滝の下流にはカフナ滝(Kahūnā Falls 落差30m)があります。Googleマップを見るとさらに下流にも小さな滝があります。

遊歩道の先端からカフナ滝を撮った画像をGoogle Mapのストリートビュー(SV)として登録されている方がおられていていたので紹介します。画面の中央の少し上に小さくカフナ滝が写っています。カフナ滝方向に遊歩道を進んでも滝全体を見ることは難しかったようです。ネットで登録されているカフナ滝も少ないです。その中で転用させていただいたのが右の写真です。SVの写真と構図が似ていることから右の写真も遊歩道から撮ったものと思われます。

遊歩道の先端からカフナ滝を撮った画像をGoogle Mapのストリートビュー(SV)として登録されている方がおられていていたので紹介します。画面の中央の少し上に小さくカフナ滝が写っています。カフナ滝方向に遊歩道を進んでも滝全体を見ることは難しかったようです。ネットで登録されているカフナ滝も少ないです。その中で転用させていただいたのが右の写真です。SVの写真と構図が似ていることから右の写真も遊歩道から撮ったものと思われます。せっかくなのでアカカ滝の方のSVも紹介します。→ SV1 SV2

ハワイ島一周コースの大きな航空写真を紹介します。赤色文字の部分が前回紹介した部分です。緑色文字が今回紹介した部分です。紫色マーク(

さんしょ昆布味のセロリとラディッシュのサラダ [料理]

冷蔵庫にラディッシュとセロリが残っていたのでサラダで食べることにしました。一旦は市販のドレッシングを出してきてかけようと思った時に、さんしょう昆布が冷蔵庫に沢山あることを思い出して、さんしょう昆布をドレッシング代わりに使って見ることを思いつきました。出来上がった山椒昆布を使ったラディッシュとセロリのサラダです。混ぜてから味を馴染ませるために15分くらい置きました。お薦め出来る味わいに仕上がったので、紹介します。

使った山椒昆布はこちらです。手軽な価格の山椒昆布の中で私が一番気に入っているものなのです。実山椒が沢山入っていている上に味も高級品の山椒昆布に負けていないのです。

右のモノクロ写真はホームページにあった創業当時の写真です。

右のモノクロ写真はホームページにあった創業当時の写真です。名称 さんしょ昆布 ふじっ子煮

特徴 香り豊かな実山椒入り

製造 フジッコ株式会社

創業 1960年11月7日(株式会社富士昆布)

こちらが、山椒昆布のパッケージと一緒に撮った「さんしょ昆布味のセロリとラディッシュのサラダ」です。硬めの食材だから山椒昆布をドレッシング代りに使うことを思いついたのかもしれません。

和風サラダに合うように、卵かけご飯にいたしました。玉子は標高900mにある富士山ポートリーで生産された「きよら」を使いました。

ふり掛けた海苔はお気に入りの有明海産です。

たれを入れてよくかき混ぜました。たれは納豆についてくるたれを使いました。好みによって醤油も少しかけますが、今回はタレだけにしました。

納豆にはタレを半分しか使わないため、沢山たれが余るので右の写真のように取って置いて少し貯まると醤油さしのような容器に入れて使っています。意外にも、このたれが市販の玉子掛けご飯専用のたれにも引けを取らないのです。タレの酸化も最小限になるため、いつも美味しいタレを使うことが出来のは市販のたれをつかうよりも優れている面です。

納豆にはタレを半分しか使わないため、沢山たれが余るので右の写真のように取って置いて少し貯まると醤油さしのような容器に入れて使っています。意外にも、このたれが市販の玉子掛けご飯専用のたれにも引けを取らないのです。タレの酸化も最小限になるため、いつも美味しいタレを使うことが出来のは市販のたれをつかうよりも優れている面です。

卵かけご飯と、さんしょ昆布味のセロリとラディッシュのサラダです。2022年3月1日の夕食です。実は家内が実家に行っていて私一人なのですが、冷蔵庫の中を探していて思いついた夕食でした。

食べているうちにさらに味がなじんできます。山椒昆布味のサラダは不思議と美味しかったです。

最後に実山椒が沢山残ってしまいます。やはり山椒の味が効いているのがよかったのだと思います。専門店だと山椒の実の佃煮は100gが800円するので、山椒が沢山入ったフジッコのさんしょ昆布はお得だとも言えます。

その残った実山椒を卵かけご飯に乗せていただきました。

フジッコの1978年のテレビ初CMの画像と1980年の全製品の合成保存料撤廃宣言の画像を、ふじっ子煮のホームページ(HP)から転用させていただきました。HPによると昆布の佃煮である、ふじっ子煮が開発されたのは1971年だそうです。

更にフジッコの昔のCMに多く出演された牟田悌三(むた ていぞう)さんのCM特集の動画も紹介します。風邪薬の改源のCMも入っています。

追伸

サボテンの雪晃(Parodia haselbergii)の4つの蕾の内の1つが2022年2月23日に咲きました。

そして6日後の2022年3月1日には4つの花が全て咲きそろいました。その日に、さんしょ昆布味のセロリとラディッシュのサラダを作って食べてみました。

ワイピオ渓谷(Waipio Valley) ハワイ島2日目のハワイ島一周ツアーの最初の目的地 [ハワイ]

新型コロナの感染拡大により墓参りを除いて旅行もには行っていません。もちろん海外旅行も2018年5月のハワイ旅行が最後です。そのハワイ旅行に関してはハワイ島のマウナケア・ツアーを掲載したところで止まってしまっています。もうすぐ4年が経過しそうですが、ハワイ旅行の続きを掲載したいと思います。マウナケア山・ツアーはハワイ島の1日目のツアーで2日目はハワイ島一周ツアーでした。右の地図の紺色マーク(

今回の記事ではホテルから最初の場所であるワイピオ渓谷(Waipio Valley)までを紹介したいと思います。上の写真が展望台から見たワイピオ渓谷(Waipio Valley)です。本記事の中のカラー写真はコンデジで撮ったものです。ワイピオ渓谷(Waipio Valley)のカラー写真はコンデジで撮った1枚のみで最後に紹介します。

今回の記事ではホテルから最初の場所であるワイピオ渓谷(Waipio Valley)までを紹介したいと思います。上の写真が展望台から見たワイピオ渓谷(Waipio Valley)です。本記事の中のカラー写真はコンデジで撮ったものです。ワイピオ渓谷(Waipio Valley)のカラー写真はコンデジで撮った1枚のみで最後に紹介します。ハワイのマウナケア山頂(標高4205m)の記事でも紹介したのですが、ハワイ島に持ってきたカメラは一眼レフ1台とコンデジ1台ですが、夕日を撮ることからメインで使っている一眼レフの手動設定を調整している時にモノクロ(白黒)設定になってしまったのです。そのことに気がつかずに撮ったことからマウナケア山に上る途中から、この日のハワイ島一周ツアーの14時頃までの一眼レフで撮った写真は全て白黒になってしまいました。こちらの写真は朝起きてホテルの窓から目の前にあるフアラライ山の方向を撮った写真です。

ホテルの中央の空間を撮った写真です。

参考にハワイ島とオアフ島の、面積と人口と人口密度を紹介します。数値からもハワイ島とオアフ島が全く違う島であることが判ってもらえると思います。

記事「オアフ島からハワイ島へ」でハワイ諸島の主要8島の人口密度を紹介したことがあります。少しの間に少し変わりました。

ハワイ島 10432.5k㎡ 148,677人 14.25人/k㎡

オアフ島 1545.4k㎡ 907,574人 587.27人/k㎡

ホテルの1階から海の方向を撮った写真です。

海の写真をもう一枚紹介します。

こちらの鳥がスズメのように沢山いました。モノクロの写真なので特定はできませんが、1867年にハワイに持ちこまれて増えてしまったインドネシア原産のJava Sparrow(文鳥)のようです。

出発したツアーバスの中から撮った最初の写真です。コナの町の中にあるモクアイカウア教会(Moku`aikaua Church)です。1820年4月4日にアメリカ合衆国ニューイングランド州から、キリスト教徒の宣教師がハワイ島カイルア・コナの港に帆船サデウス号で到着し、1823年には初代の藁葺き屋根の教会が建設されましたが、焼失し1826年には宣教師、エイサ・サーストンがデザインした木製の教会が完成しましたが、こちらも1835年に焼失しまし、1837年に完成したのが現在の姿の教会だそうです。簡単に焼失しないよう、ニューイングランドの建築様式を採用し、ハワイ産の資材を使って貿易風を上手に取り入れ、天然の涼風が建物全体に吹き流れる構造になっています。コナの町はハワイで宣教師の最初の居住地となったところだそうです。

ツアーバスは我々のホテルが出発地点ですが、コナの町の中で4つほどのホテルでツアー客をピックアップした後、溶岩地帯をを進みました。

尖った葉の植物が溶岩の上に生えていました。

真っ黒の溶岩で覆われていました。溶岩の色と生えている植物で溶岩の年代が概ね分かるそうです。黒くて植物が生えていないところは比較的新しい溶岩だそうです。見えているなだらかな山は、活火山のまウナロアです。低く見えますが標高は4169mです。ハワイの火山の溶岩は粘性が小さく流動性があるので広く広がるのです。目の前の溶岩もマウナケアから流れてきたものです。マウナロアの体積は約75,000 km3(富士山は1,400 km3)で、地球で最も体積の大きい山といわれています。

私はバスの右側に座ったので見える景色は山側が多いのですが、左側には海が見えていました。

溶岩地帯のリゾートホテルでもツアー客を数組ピックアップするために、ヒルトン・ワイコロア・ビレッジに寄りました。トイレ休憩も兼ねていたので、こちらで初めてバスを下りました。

ヒルトン・ワイコロア・ビレッジの入口に停まった我々のバスです。正面の入口の反対側で、バス専用の出入口のようでした。

ホテルの内部の写真です。

正面に「オプショナルツアー バイ・ヒルトングランド・バケーションズ」と書かれているところで、今回のようなツアーを受け付けているようです。

正面に「オプショナルツアー バイ・ヒルトングランド・バケーションズ」と書かれているところで、今回のようなツアーを受け付けているようです。

溶岩の上ですが、リゾート地だけあって緑豊かでした。ゴルフ場も整備されていました。

リゾート地から一歩離れると溶岩大地でした。バスに乗り込んですぐに撮った写真です。

ヒルトン・ワイコロア・ビレッジ(

マウナケアの近くを通ってパーカー・ランチ・ショッピング・センターに向かいます。

こちらの溶岩台地には草が沢山生えているので溶岩に覆われてから1000年以上は経過しているのだと思います。

海が見えましたが、すぐに海から離れて内陸に向かいました。

人が住んでいる地域に入ってきました。

教会らしき建物もありました。調べてみるとセントジェームスエピスコパル教会(Saint James' Episcopal Church)名前のようです。2DやSVでも確認しました。

パーカー・ランチ・ショッピング・センターに着きました。こちらのお店に入りました。トイレ休憩も兼ねています。

お店の中です。こちらの地域から牧場を発展されていったとのことで、その雰囲気のお土産が沢山並んでいました。

パーカー・ランチ・ショッピング・センターの駐車場です。

カーボーイの町のシンボルのモニュメントもありました。

首の長い動物も放牧されていました。種類は特定できませんが、リャマ(ラマ)、アルパカ、ビクーニャ、グアナコなどに近い種類なのでしょうね。

前日に頂上(標高4200m)まで上ったマウナケアもきれいに見えました。

大きな町を通りました。

海が見えてきました。

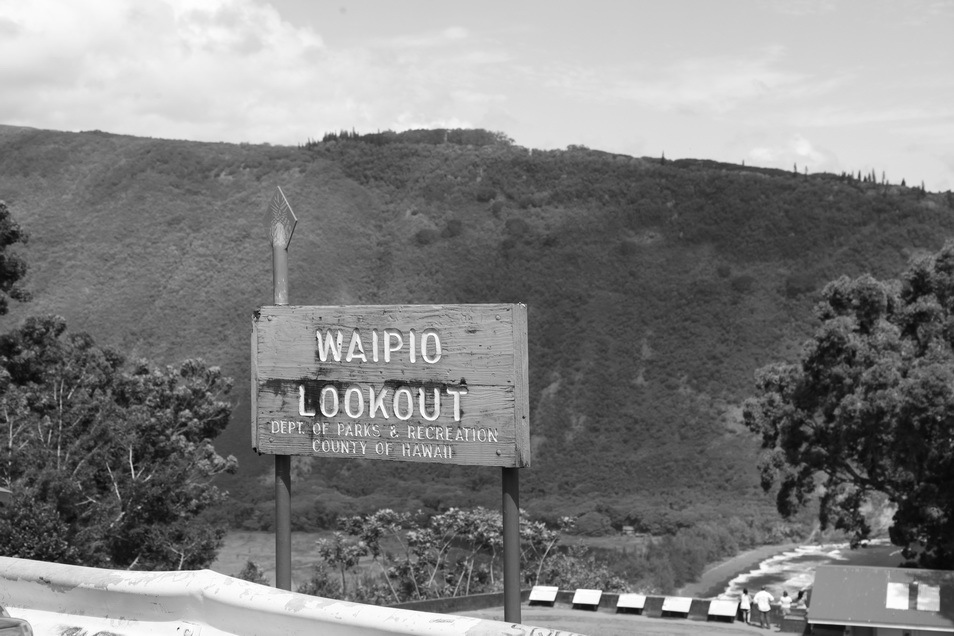

ワイピオ渓谷(Waipio Valley)に着きました。WAIPIO LOOKOUT(ワイピオ展望台)の看板が立っています。

この下が展望台になっています。WAIPIO LOOKOUTの看板を見ると実感が湧いてきました。

ワイピオ渓谷が見える角度から下の展望台も撮りました。

下の展望台から上の展望台を撮った写真です。

コンパクトカメラで撮ったワイピオ渓谷の唯一のカラー写真です。遠くから見るのはもったいないです。近くを歩きたくなります。調べるとハイキングコースが沢山あって人気の場所のようです。

上の写真から冒頭の白黒写真と同じ範囲を切り取りました。岬の岩山の名前はムリワイ(Mmuliwai)と呼ばれているようです。後で紹介している歩くコースの地図に出てきます。

更に大きく見えるように切り取りました。溶岩台地の岬の先端です。

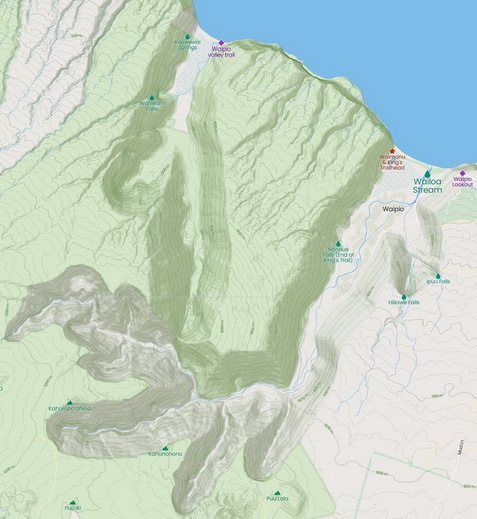

溶岩台地に等高線の入った地形図を紹介します。画面をクリックすると右下のような広範囲の地形図を表示し、その画面で1回クリックすると

等高線が見える大きさに拡大します。溶岩台地の最も高い標高ところは1020mを越えることが判っていただけると思います。溶岩台地とワイピオ展望台(Waipio Lookout)の間の谷がワイピオ渓谷(Waipio Valley)で、溶岩台地の左側の谷がワイマヌ渓谷(Waimanu Valley)です。

等高線が見える大きさに拡大します。溶岩台地の最も高い標高ところは1020mを越えることが判っていただけると思います。溶岩台地とワイピオ展望台(Waipio Lookout)の間の谷がワイピオ渓谷(Waipio Valley)で、溶岩台地の左側の谷がワイマヌ渓谷(Waimanu Valley)です。https://mapcarta.com/24054312/Map

クリックが面倒な方のために1020mの等高線があるところを切り取りました。浸食によって作られた地形だと思われますが、絶壁が作られた景観は非常に珍しいと思います。溶岩台地の名前はムリワイ(Muliwai)です。

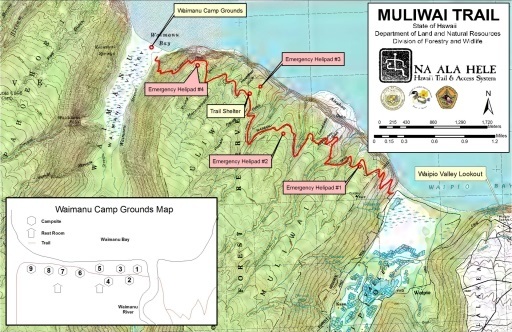

溶岩台地の岬の地図の写真を撮っていたので紹介します。

溶岩台地の岬の地図の写真を撮っていたので紹介します。右の小さな写真はネットで見つけた同じ看板の写真です。

ムリワイ・トレイル(MULIWAI TRAIL)とワイマヌ・キャンプ・グラウド・マップ(Waimanu Camp Grouds Map)です。右側の谷がワイピオ渓谷(Waipio Valley)で左側の谷がワイマヌ渓谷(Waimanu Valley)です。それぞれの砂浜がWaipio BayとWaimanu Bayです。Waimanu Baに9け所のキャンプ・グラウドがあるようです。 トレイル(Trail)とは登山道といった自然散策ルート(自然歩道、自然遊歩道)です。トレイルのルート沿いには緊急ヘリポート(Emergency Helipad #1/#2/#3/#4)が4ヶ所とトレイル・シェルター(Trail Shelter)が1ケ所あります。岬のテーブル部分にはハワイ語と思われるAinahouとOulchの文字が書かれています。

こちらの地形図の中の黄色のラインがトレイル・ルート(トラッキンク・ルート)です。4ヶ所の緊急ヘリポートやトレイル・シェルターの位置はは上の地図から想像してください。緊急ヘリポートが4ヶ所もある上にシェルターまであることから過去に遭難などの重大事故が沢山あったものと想像されます。

4ヶ所の緊急ヘリポートとシェルター(避難所)の位置をGoogle Mapにプロットしてみました。青紫色の家のマークがシェルター(避難所)です。

残念ながらGoogleマップにもムリワイ・トレイル(Muliwai Trail)のストリートビュー(SV)は登録されていませんでした。360°写真も右の航空写真の小さな青色の丸印の2枚のみでした。その1枚を下記に紹介します。もう一枚は次のURLです。2枚ともに緊急ヘリポート#1の近くであることから、まだまだ入口近くです。下の画面内の右端にあるコンパスの矢印をクリックする水平に回転します。

残念ながらGoogleマップにもムリワイ・トレイル(Muliwai Trail)のストリートビュー(SV)は登録されていませんでした。360°写真も右の航空写真の小さな青色の丸印の2枚のみでした。その1枚を下記に紹介します。もう一枚は次のURLです。2枚ともに緊急ヘリポート#1の近くであることから、まだまだ入口近くです。下の画面内の右端にあるコンパスの矢印をクリックする水平に回転します。https://goo.gl/maps/2XBCcHCxWpBoBqBB8

白黒の写真ですがメインカメラの一眼レフで撮った高さ400mの溶岩台地の岬が見える範囲の全景の写真を紹介します。ワイピオ渓谷(Waipio Valley)は王の谷とも呼ばれるカメハメハ大王ゆかりの地だそうです。上の写真も含めて9枚のワイピオ渓谷の白黒写真をクリックすると面積で16倍に拡大するように設定しております。

最も迫力のある岬の先端部分です。

更に先端部分を拡大しました。

先端のテーブル状になった部分です。2枚の写真を8秒ごとに切り替えています。地図の中のこのテーブル部分にハワイ語と思われるAinahou(アイナホウ)とOulch(オルチ)の文字が書かれていました。

海岸線に沿って砂浜側の崖を撮りました。

砂浜の拡大写真です。この砂浜の名前ははワイピオ・ベイ(Waipio Bay)です。

砂浜の奥の部分です。建物があります。写真をクリックすると建物であることが分かると思います。この部分から左奥がワイピオ渓谷(Waipio Valley)です。川は手前側を流れていますが、展望台からは見れません。

この場所のGoogleマップでは、川にはWailoa Streamと書かれていて、砂浜のワイピオ・ベイにはWaipi'o Black Sand Beachと書かれています。

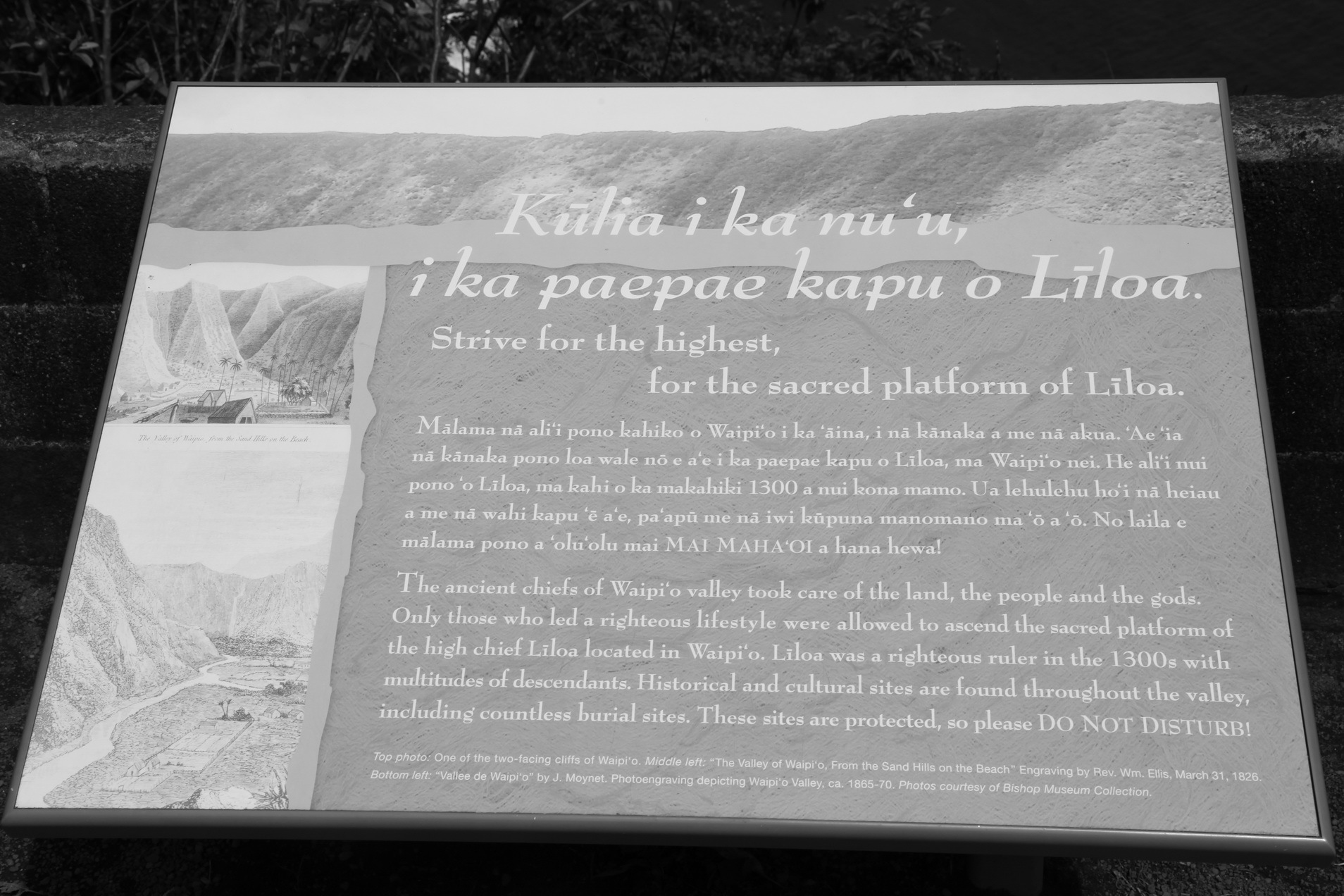

Strive for the highest , for the sacred platform of Liloa.と書かれた看板もありました。

展望台の近くに飾りをつけた十字架が立てられていました。

小さな動物がいたので写真を撮りました。夏炉冬扇さんが動物の種類に興味を持たれたので調べた結果、マングースであることが判りました。写真を見た時にマングースのように感じたのですが、ハワイは太平洋の真中の火山島で毒蛇はいないはずなので、マングースを導入するはずがないと思って調べていなかったのです。

サトウキビ畑のネズミの駆除のために1883年にジャマイカから72匹のマングースがハワイ島に放たれたのが始まりだそうです。ネズミ駆除にはあまり役に立たづ、作物やハワイの貴重な小動物が被害を受けて頭を痛めているそうです。詳しくはこちらを→ポチッ

ハワイ島一周コースの大きな航空写真を紹介します。赤色文字の部分が今回紹介した部分です。紫色マーク(

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。