福寿しのコース料理 [千葉]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

2023年1月22日に、ゴルフ仲間であり仕事仲間が7人集まって久しぶりに食事会をしました。私以外の人は1月4日に新年会をしたそうですが、正月は私は関西の実家に行っていたので参加できませんでした。福ずしは別のゴルフ仲間とコルフの後の反省会でよく利用させていただいたいましたが、新型コロナのために福寿しの利用も2020年2月22日が最後でした。その時の記事はこちらです。→ポチッ

今まではお店に着いてから適当に料理や寿司を注文していましたが、今回は初めてコース料理を予約したので紹介したいと思います。料理の内容は次の通りです。記念写真の右手前の赤色セーターが私です。新型コロナ渦前であればこのスペーで7人でしたが、スペースをとる為に2つのスペーが用意されていました。記念写真は一つのスペースに集まって撮っていただきました。

2023年1月22日 昔からの仲間との会食 ← 今回の記事

2020年2月22日 ゴルフの反省会

2020年2月22日 ゴルフの反省会2019年8月23日 ゴルフの反省会

2018年8月17日 ゴルフの反省会

2017年9月02日 ゴルフの反省会

2017年1月17日 ゴルフの反省会

2014年4月23日 ゴルフの反省会

2012年7月08日 家族での夕食

2012年6月17日 家族での夕食

こちらが本日の前菜です。ちなみにこの日(1月22日)は私の誕生日でした。ただし、この日の飲み会とは無関係です。コース料理の内容は次の通りです。右の写真でもスペースのゆったり感が分かっていただけると思います。

本日の前菜

本日の前菜本日のお刺身

本日の焼き物

本日の揚げ物

本日の煮物

本日の茶碗蒸し

本日の握り5貫

デザート

さっそくビールで乾杯です。私は最後までビールでしたが、日本酒と焼酎を飲む使途が多かったです。

こちらが、本日のお刺身です。流石お寿司屋さんのネタなので新鮮で美味しかったです。前の料理を食べ終わると順番に出てきました。

次が、本日の焼物と本日の揚げ物です。

本日の焼物と本日の揚げ物を食べ終わると本日の煮物としてカレーの煮付けが出てきました。長く外で食べていなかったので、美味しい煮付けを食べたのは久しぶりでした。

そして本日の茶碗蒸しが出てきました。

話しが盛り上がってきたので、本日の握り5貫の写真を撮り忘れてしまいました。気がついた時は4貫を食べてしまっていて1貫になっていました。

此れでは雰囲気が分からないので、5貫ではありませんが、昔に福寿しに行った時のお寿司の写真を掲載します。

お味噌汁もついていました。

デザーとはこちらの饅頭でした。

お寿司の写真を撮り忘れたコース料理の写真のために、お寿司屋さんであることを忘れてしまいそうなので、今まで福寿しで食べたお寿司を過去記事の中から紹介します。つまり2012年6月17日~2020年2月22日に食べた福寿しのお寿司です。まとめてみると写真は39枚になりました。39枚の写真を見ると、今までに沢山食べたことが実感できました。クリックすると拡大写真を表示するように設定いたしましたので、興味のあるものはクリックしてみてください。数合わせのため1枚だけブレてしまった写真も入れてみました。

そして人気のカウンターの写真です。カウンター席が空いてることは少ないのですが、1度だけ食べたことがあります。その時はお客さんが沢山おられるのでカメラを向けられなかったので食べログの写真を使わさせていただきました。

福寿しを出た後は3人だけですが、郵便局を挟んで隣にあった高倉町珈琲に入りました。ここでも話が盛り上がりました。

福寿しを出た後は3人だけですが、郵便局を挟んで隣にあった高倉町珈琲に入りました。ここでも話が盛り上がりました。

3人共にブレンドコーヒーを頼みました。2杯目からは半額の260円なので私は2杯目も頼みました。

こちらはサービスクッキー(0円)です。

1人では食べ切れないほどの大きなケーキがメニューにあったので、試しに頼んでみました。大きな取り皿2枚も出てきました。

3等分していただきました。 高倉町珈琲SV

福寿しと高倉町珈琲の場所を地図で紹介します。地図内の右上の2つの臙脂色のマーク(

福寿しの住所なども紹介します。以前は15時~17時はお休みでしたが、下記のように変わっていました。新型コロナでゆったりの席の配置にしたので変更したのかもしれません。右の写真は高倉町珈琲<のレシートです。クリックすると拡大します。

福寿しの住所なども紹介します。以前は15時~17時はお休みでしたが、下記のように変わっていました。新型コロナでゆったりの席の配置にしたので変更したのかもしれません。右の写真は高倉町珈琲<のレシートです。クリックすると拡大します。名前 福寿し

住所 千葉県佐倉市井野1532 福寿しSV

電話 043-308-9577

営業 11:30~23:00

定休 年中無休

最寄 京成 勝田台駅 徒歩10分 東葉高速 東葉勝田台駅 徒歩9分

宿内砦 千葉県佐倉市 [千葉]

昨年の年末に下高野館の発掘調査の報告書をいただいたのをきっかけに2022年12月18日に行われた臼井城跡とそれを守る宿内砦の見学会に参加させていただきました。臼井城跡には何度も行ったことがありましたが宿内砦跡は初めてだったので紹介したいと思います。宿内砦(しゅくうちとりで)は現在の住所で千葉県佐倉市臼井田にあることから臼井田宿内砦跡(うすいだ・しゅくうちとりで・あと)とも呼ばれています。本記事の記載は「跡」も省略して宿内砦と表現いたします。見学会は郷土史家の蕨由美(わらび ゆみ)さんの案内で行われました。参加者は「八千代栗谷遺跡研究会」や「佐倉道を歩く会」の方々でした。参加者は私を含めて22名だったそうです。

上の写真はこの宿内砦の図の南西方向に位置するⅢ郭から北東側にあるⅠ郭に上る部分のの写真です。

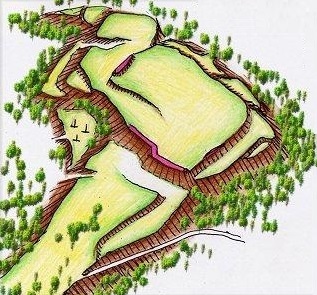

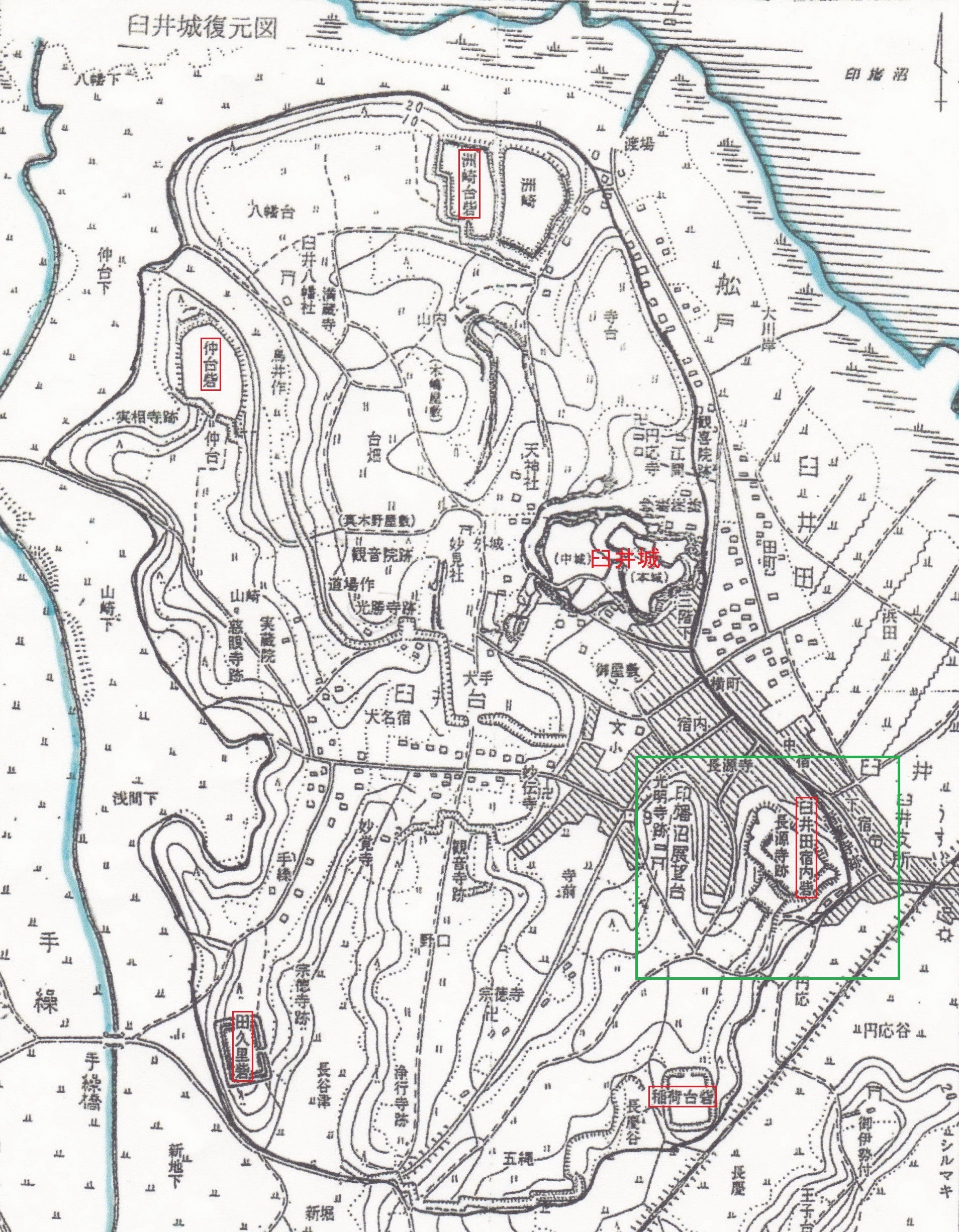

下図は見学会でいただいた資料から転用させていただきました。出典は「臼井田宿内砦跡(主郭部第 1・2・3・4 次)発掘報告書」と書かれていました。右の小さな立体的なイメージはネットから転用させていただきました。臼井田宿内砦は、12世紀中頃に臼井常康が築いたと伝わる臼井城の支城・砦として築城されたと考えられています。その後の詳しい歴史は不明ですが、1604年に臼井城は廃城となり、佐倉城が完成した1610年には役目を終えたようです。宿内砦が役目を終えた正確な時期は判りませんが数百年たった今でも、砦であった地形が残されているのは素晴らしいことだと思います。

下図は見学会でいただいた資料から転用させていただきました。出典は「臼井田宿内砦跡(主郭部第 1・2・3・4 次)発掘報告書」と書かれていました。右の小さな立体的なイメージはネットから転用させていただきました。臼井田宿内砦は、12世紀中頃に臼井常康が築いたと伝わる臼井城の支城・砦として築城されたと考えられています。その後の詳しい歴史は不明ですが、1604年に臼井城は廃城となり、佐倉城が完成した1610年には役目を終えたようです。宿内砦が役目を終えた正確な時期は判りませんが数百年たった今でも、砦であった地形が残されているのは素晴らしいことだと思います。

臼井城は宿内砦、洲崎砦、仲台砦、田久里砦、稲荷台砦と5つの砦で守られていた言われています。赤色の矩形で砦の名前を囲っています。当時は干拓はまだ行われていないと思われることから臼井城の北側は印旛沼や湿地に囲まれるような地形であったと思われます。宿内砦の近い位置にありましたが臼井城があった丘とは別の独立した丘の上にあり、臼井城に隣接した南側にある丘にある宿内砦は守りの重要な役目を持っていたと想像されます。この図でも宿内砦は最も大きな砦であったように感じます。宿内砦と稲荷台砦は同じ丘(台地)の上にありますが、他の砦と臼井城は独立した丘(台地)の上にあるのが特徴の防御システムなのが上杉謙信をも跳ねのけた臼井城の特徴のようです。下で紹介している記事3(城郭図鑑)の記載では「臼井城は数次に及ぶ攻防戦が展開された城であり、戦いが終わる度に弱点が補強されて複数の砦を擁する下総屈指の大城郭へと発展を遂げた。臼井田宿内砦も外郭を形成する砦のひとつで臼井城の南側の守りを固めていた。稲荷台砦と隣接するようなかたちで築かれており、このあたりは永禄年間に上杉謙信の軍勢が臼井城へ攻め寄せたとき敵味方が鼻先を接するような距離で対峙した場所でもあった。」と書かれていました。

地図内の緑の枠が上の地図の範囲です。

Googleマップの航空写真に臼井城(

━ 臼井駅(集合)→宿内砦→道誉上人の墓塔→長源寺

━ 長源寺→太田図書の墓→臼井城→稲荷神社→御伊勢公園(解散)

Google地図で地名の臼井田のエリアを表示させるといろんな場所にとびとびになっていました。赤いラインで囲われところが臼井田です。これは臼井田の中に新しい住宅地が出来るなどして、新しい地名が出来ることで部分的に地名がが変わってきたためだと思われます。地名としては、臼井、八幡台、臼井台、南臼井台、稲荷台などがあり、1889年以前は臼井村、臼井田町、臼井台町、角来村、江原村、江原新田村などがありました。1889年~1954年(佐倉市が出来た年)までは千葉県印旛郡臼井町が大きなエリアを占めていました。

臼井城 千葉県佐倉市臼井字城之内

長源寺 千葉県佐倉市臼井田818-2

宿内砦 千葉県佐倉市臼井田809

洲崎砦 千葉県佐倉市臼井田1213

仲台砦 千葉県佐倉市八幡台2丁目3-6

田久里砦 千葉県佐倉市南臼井台23

稲荷台砦 千葉県佐倉市臼井1丁目111-2

Gooleマップ → 地図 地図(拡大) 航空写真 航空写真(拡大)

ここからは見学会で歩いた雰囲気で宿内遺跡を紹介したいと思います。見学会の集合場所であり出発地点の京成臼井駅(京成電鉄・京成本線)です。元々は2022 年 11 月 23 日 に八千代栗谷遺跡研究会主催で行われた中世城郭遺構についての学習会のあとに行われる予定の現地見学会でしたが雨のために見学会は中止になり12月18に行われることになったものでした。見学会が延期されていなければ、見学会に参加することは出来ませんでした。

待ち合わせ場所の改札口です。集合時間は12時30分でした。時間が近づくとそれらしい人が沢山集まられていましたが、参加者の中で顔を知っているのは資料をいただいたりブログにコメントをいただいているkazuさんだけだったので、kazuさんが来られるまで待って皆さんに紹介していただき、出発いたしました。

駅を出て須吾の景観です。宿内砦は駅の近くの高台の上にあるため住宅地の中を歩きます。

正面右上の小山が宿内砦跡です。

宿内砦に登り始めました。

木が生い茂っていていました。駅に近い高台にあることから住宅開発の危機にさらされていることから、保存を訴えてきているそうです。

写真の右端に写っている坂道を登りきると宿内公園(しゅくうちこうえん)の標識がありました。当時は、この場所も宿内砦でした。宿内砦の跡は宿内公園となっていて一部は住宅地となっています。

道の左側は住宅地ですが当時は砦の一部だったようです。

砦として保存されているところにたどり着きました。砦のⅢ郭の一部にです。

砦内に入っていく前に郷土史家の蕨由美(わらび ゆみ)さんに宿内砦に関して説明していただきました。

詳しく知りたい方はこちらをクリックしてください。→ポチッ

保存されている砦の部分に進みました。ここからが宿内公園となっているのです。

Ⅲ郭の広い広場です。

Ⅲ郭とⅠ郭の間の空堀と思われる地形が残されていました。左側の上がⅠ郭です。

階段を上がるとⅠ郭およびⅡ郭です。

各所の説明をしていただきました。

階段は2ヶ所に設置されていました。階段は公園として付けられられたものだと思います。

階段を上ってⅠ郭に上がりました。

階段を上がると、広いⅠ郭(主格)が見えてきました。

皆さんが主郭(Ⅰ郭)に上がってきたところです。

これが主郭(Ⅰ郭)です。臼井城を守の5つの砦の中で一番広いと感じました。砦というよりは城と言ってもおかしくないほどでした。Ⅰ郭、Ⅱ郭、Ⅲ郭と揃っていることからも城と呼んでもおかしくないほどの大きさでした。臼井城と丘がつながって入れは゛臼井城の一部のようになりますが、それぞれの丘は高低的に独立しているのです。

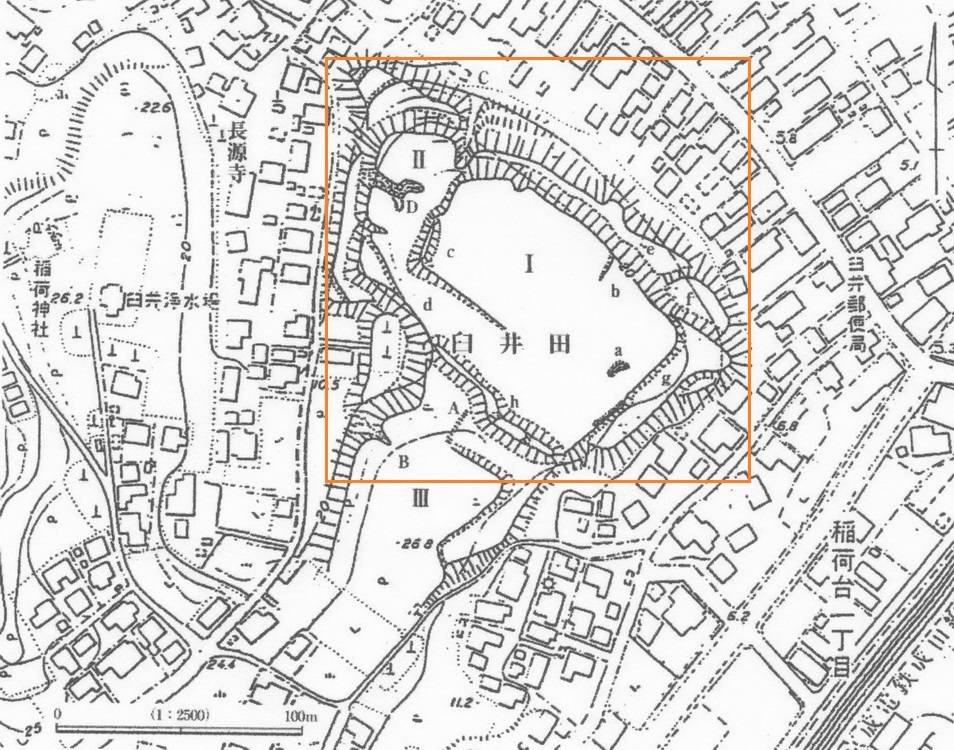

宿内砦(主郭部第 1・2・3・4 次)発掘図です。この図も見学会でいただいた資料から転用させていただきました。驚いたことに城郭形成時代の遺構だけでなく弥生時代の竪穴式住居跡や古墳時代の竪穴式自由居跡も確認されました。さらに縄文土器、弥生土器、古墳時代時、中世陶器、近世陶器、近世磁器、近世陶磁器、銭貨なども出土したことから、日本の総人口が2万~15万人の陽に非常に人口の少ない縄文時代から人が住んでいた可能性がある貴重な場所であることも分かったようです。

最初に紹介した図の中に上の発掘図の範囲を橙色の枠で入れてみました。

臼井城と同じように砦の上から印旛沼が見えました。Ⅰ郭はタンポポの丘と名付けられていました。

この場所から印旛沼が見えやすいので、皆さん集まってきました。

そのタンポポの丘の看板の前で記念写真を撮りました。撮っていただいたのは見学会の講師の郷土史家の蕨由美(わらび ゆみ)さんです。

印旛沼が見えます。ただし陣内砦の周囲はきが多く生えているので印旛沼がよく見える場所は少なかったです。水田の干拓が行われる前の当時の印旛沼は現在よりも臼井城や宿内砦を囲むように広がって防御しやすい地形だったのかもしれません・

印旛沼がよく見えるように拡大いたしました。

この場所からも印旛沼が見えやすかったです。

宿内砦の広いⅠ郭(主郭)には長源寺が建っていました。驚いたことに臼井城が廃城になってからではなく、廃城なる34年前の現役の砦の時に長源寺が創建されたのです。臼井城が上杉・里見勢に攻められ、これを退けた1566年(永禄09年)から4年後のことだそうです。戦時下でありながら寺を主郭に建てたのは、沢山の人が住むことで見張りの役目になったのかもしれないと説明されていました。1772年(安永元年)の火災で焼失していなければ、今もこの場所に立派な寺が建っていたのかもしれません。

こちらも広いⅠ郭(主郭)の一部です。

臼井城と長源寺にかかわる歴史を記載いたします。

12世紀中頃 臼井常康が築いたと伝わるが定かではない

14世紀中頃 本格的城郭として整備される

1479年(文明11年)太田道灌の率いる上杉方に攻められ篭城(7ケ月)の後落城

1557年(弘治03年)臼井久胤の後見として原胤貞が入り原氏の支配下となる

1551年(天文19年12月 旧暦)とする説もある

1561年(永禄09年)上杉謙信に呼応した里見側の正木信茂に攻められ落城

1564年(永禄07年)原胤貞が臼井城を奪還

1566年(永禄09年)臼井城の戦いで上杉・里見勢に攻められるが、これを退ける

1570年(元亀01年)宿内砦の主郭に長源寺が創建される。

1574年(天正02年)生実城が里見氏の手に落ち臼井城は原氏の本拠となる

1590年(天正18年)小田原征伐により原氏が滅び臼井城は豊臣側に接収された

1604年(慶長09年)酒井家次の高崎移封に伴い臼井城は廃城となった

1610年(慶長15年)佐倉城が完成するに至って臼井城の役目を終えた

1772年(安永元年)長源寺が火災で全てを焼失する

1781年(天明元年)宿内砦跡の丘の麓(現在地)に長源寺が再建される

1997年(平成09年)長源寺がの現在の伽藍が完成

ここはⅡ郭があったあたりです。Ⅱ郭はⅢ郭あたりからⅠ郭の西側回り込むエリアですが、ここはⅠ郭の西側のところです。

Ⅱ郭やⅢ郭とは段差が付けられていました。Ⅱ郭やⅢ郭の間の段差の部分から東方向にⅠ郭を見た景色です。宿内砦に関するネットの記事を探してみました。→記事1 記事2 記事3 記事4 記事5

臼井城のⅠ郭から撮った宿内砦の台地の写真です。臼井城とは平地を挟んで別の台地になっていることがわかっていただけると思います。

宿内砦からは、この道を下りて行きました。この場所もⅡ郭です。

みんなで下りているところです。

宿内砦の一部と言ってもおかしくないほど隣接して墓地がありました。この腰曲輪の墓地に1570年(元亀元年12月)に長源寺を開山した道誉上人の墓(五輪塔)があるのです。

こちらが宿内遺跡のⅡ郭から墓地に降りて来た道です。旬内遺跡内にある墓地と言ってもおかしくないほど隣接した墓地です。

こちらが道誉貞把上人の墓塔です。

道誉貞把は永正12年(1515年)に和泉国日根郡鳥取庄(大阪府)でに生まれ、13歳で出家して1531年には関東へ下り、武蔵国の三縁山増上寺で修行しましたたそうです。その後、故郷での説法に失敗し再び関東に下り、その途中、かねてから霊験あらたかであることを知っていた成田山不動尊で21日間の断食をしたそうです。1551年になると下総国生実城主原胤清の招きにより龍沢山玄忠院大厳寺の開山となり、さらに1555年に増上寺9世の貫主となったそうです。1570年(元亀元年12月)には臼井城下に龍沢山玄忠院新大厳寺(長源寺)を開山し、1574年(天正2年12月7日)に60歳で死去したそうです。

五輪塔は戦国時代末期の造立だそうです。無縫塔は江戸時代の1832年(天保3年)に造立されたそうです。道誉上人墓は、戦国時代末期の臼井地方の寺院史を考える上で貴重だそうです。墓の傍らに大きな杉があり、長源寺山の大杉といわれていたそうです。

郷土史家の蕨由美(わらび ゆみ)さんにより説明を受けているところです。

道誉貞把上人の墓塔の横に野球の長嶋茂雄選手の実家の墓がありました。ご利用心とお兄さんが眠られています。

こちらは長嶋家代々の墓です。

次に長源寺に行くためのこちらの階段を下りました。

階段を下りたところです。

完全におり切りました。右側が宿内砦です。この場所の標高は3mに対して宿内砦や臼井城の標高はこのことからも臼井城と宿内砦は近い距離であるけれども急な斜面で囲まれた独立した丘(台地)にあることが分かっていただけると思います。城を攻める側からすれば、一方を攻める時に、23m前後です。

長源寺と思われる建物が見えてきました。

長源寺への標識が立てられていました。右に行くと阿多津の碑があると書かれています。阿多津(阿辰)は臼井城主の佑胤(すけたね)の子の竹若丸の乳母でです。正和3年(1314年)に臼井城主佑胤が死に臨んで、幼児竹若丸の後見を弟の志津城主志津次郎胤氏に 託したが、胤氏は竹若丸を殺害し、臼井を乗っ取ろうと企てたそうです。これを知った阿多津は、岩戸城主岩戸五郎胤安に告げ、竹若丸を鎌倉 の建長寺に逃したそうです。怒った胤氏に阿多津は追われて城を逃れ芦原に 潜んだが、咳が出て発見され殺されてしまったそうです。村人はこれを憐れみ 後に石の祠を建ててまつったのが阿多津の碑です。竹若丸は阿多津のおかげで立派に成人したそうです。

こちらが長源寺です。宿内砦の主郭(Ⅰ郭)に1570年(元亀01年)に建てられていた長源寺は1772年(安永元年)に火災で全てを焼失し、1781年(天明元年)に、この場所に再建されました。現在の建物は1997年(平成09年)に建てられたものです。

建物に近づきました。

来た道をふり返って撮った写真です。

正面から撮った写真です。ここの住所は佐倉市臼井田818番地の2です・

本殿に架かっていた扁額です。龍澤山と書かれています。長源寺の正式名は龍澤山長源寺だそうです。

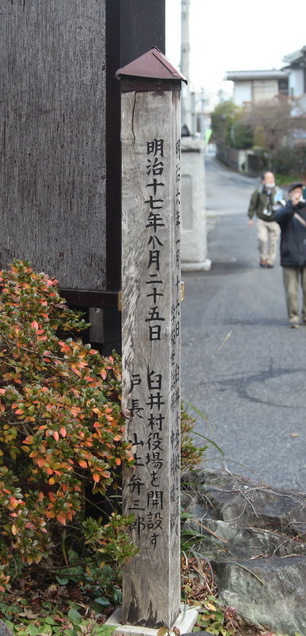

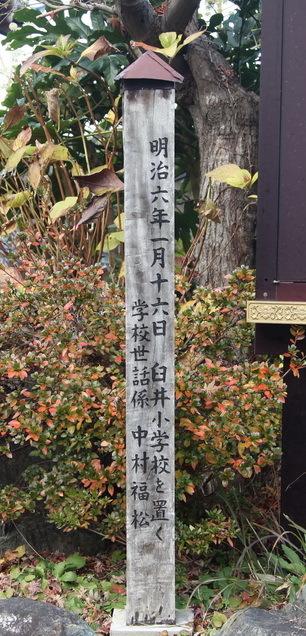

この場所には明治6年1月16日に臼井小学校が置かれて、明治17年8月25日には臼井村役場が置かれたそうです。つまり長源寺が臼井村の人達に深く関わっていたことの証だと思われます。

石塔や石仏は左から双体石仏、百万遍供養塔、地蔵尊です。

双体石仏は舟形浮彫となっていて、観世音と阿弥陀如来像二体が蓮華台の上に並んで立っています。百万遍供養塔は天和2年(1682年)に集落の人の念仏が百万回に達したことを記念し建てられたそうです。この地蔵尊の台石正面に「享保十六年辛亥夭七月十八日 秀誉宗秋比丘」台石右側面に「臼井村紀伊国屋 施主 船津太郎兵衛」台石左側面に「寛保元辛酉歳四月日」最下段の台石裏面に「江戸本所石工和泉屋」 の文字があることから、1741年に施主が、1731年に若くして亡くなった人の供養のために、建てたものと思われているそうです。

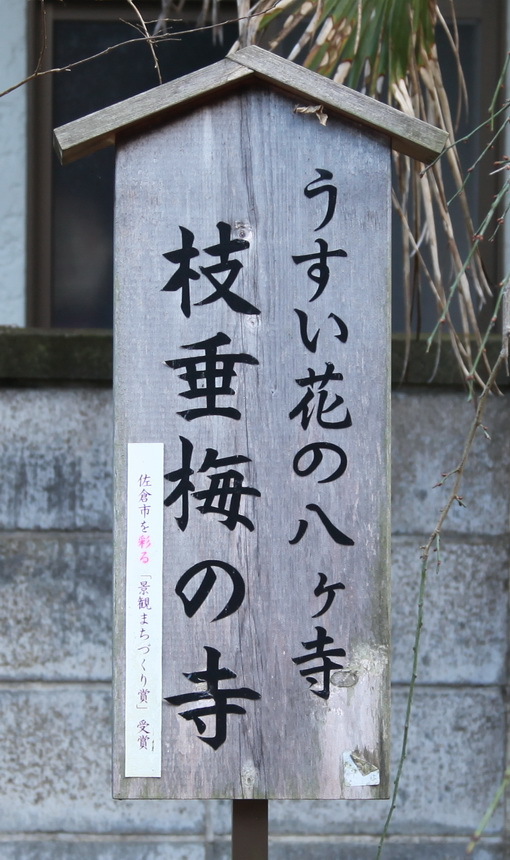

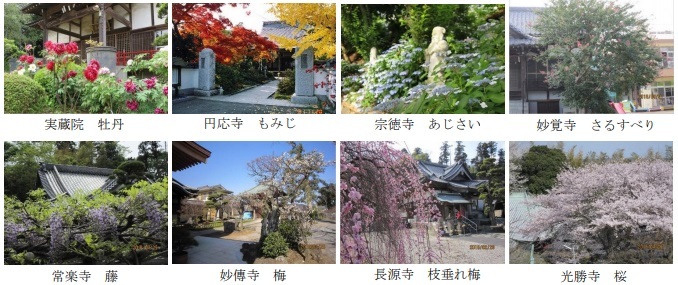

長源寺は下記の「うすい花の八ヶ寺」の一つのようなので枝垂れ梅が咲くころに行ってみたいと思います。

光勝寺 桜 長源寺 枝垂れ梅

妙傳寺 梅 常楽寺 藤

円応寺 もみじ 実蔵院 牡丹

妙覚寺 さるすべり 宗徳寺 あじさい

京成臼井駅から長源寺までの見学ルートが分かりやすい尺度のGoogleマップの航空写真を紹介いたします。

━ 臼井駅(集合)→宿内砦→道誉上人の墓塔→長源寺

━ 長源寺→太田図書の墓→臼井城→稲荷神社→御伊勢公園(解散)

1970年代のウイスキー [話題]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。2023年1月11日再掲載 タイトル:1970年代のウイスキーを再掲載

前記事「2023年の元旦の夕食は日本海の蟹」の最後の下の写真で実家の1970年代のウイスキーのことを紹介したので、以前に掲載した記事をブラシュアップした再掲載いたします。

前記事「2023年の元旦の夕食は日本海の蟹」の最後の下の写真で実家の1970年代のウイスキーのことを紹介したので、以前に掲載した記事をブラシュアップした再掲載いたします。

2023年01月11日 本記事への累計 アクセス数:4,871 nice:81 コメント:14

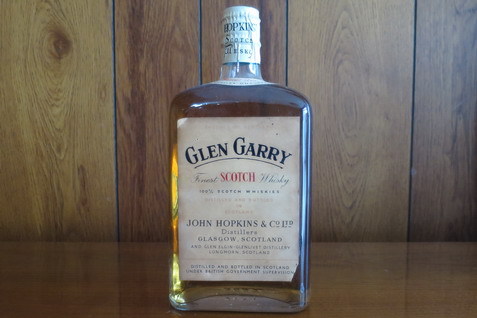

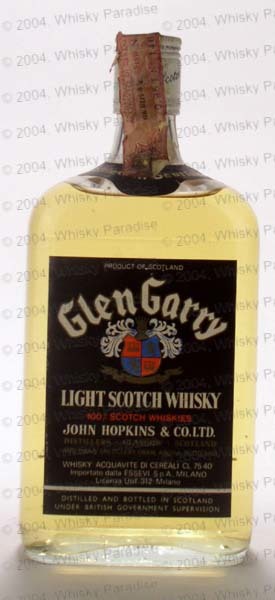

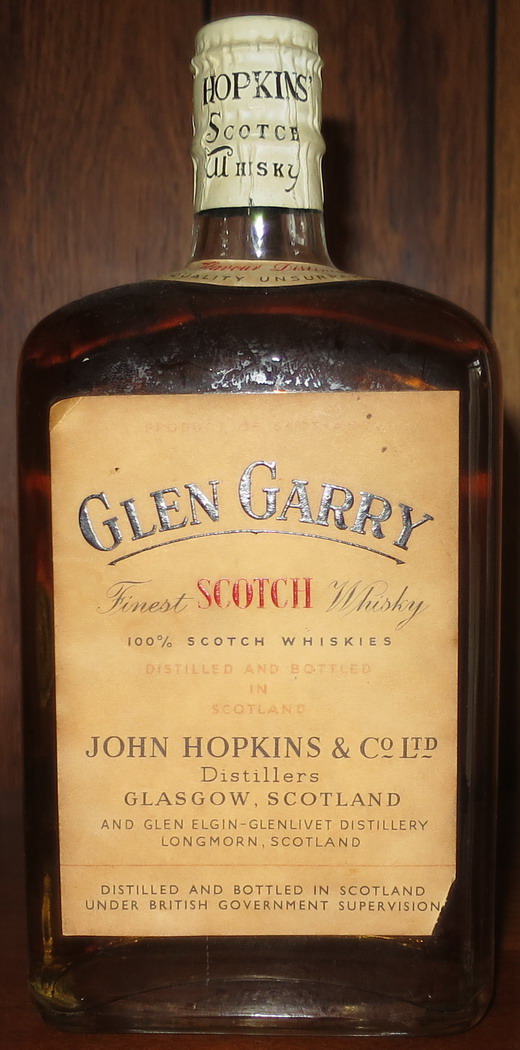

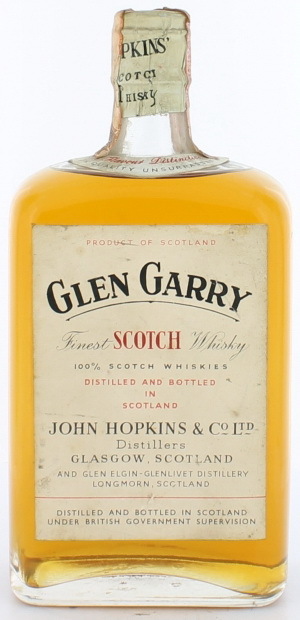

2015年2月14日掲載 タイトル:1970年代のウイスキー

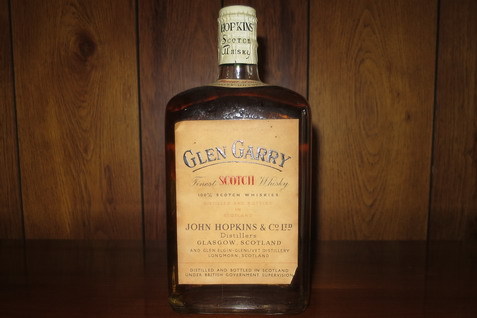

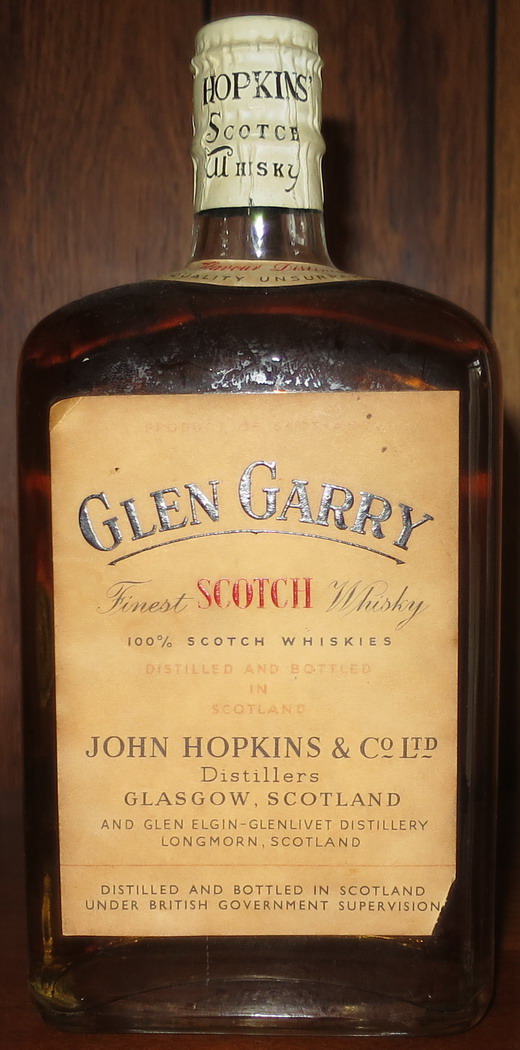

今、ウイスキー(Whisky)を題材にしたNHKの朝の連続ドラマが放送されているのを機会に我が家に古くから置かれていたウイスキーの写真を撮ってみました。紹介の物はすべて1960年代か1970年代の物です。上の写真のはGLEN GARRYという銘柄で、Finest Scotch Whiskyと書かれているのでランクは高いもののようです。スコッチウイスキーです。今では簡単に手に入るようですが、1970年ころには日本では珍しいもので父が一番気に入っていました。同じ名前の銘柄は手に入りますが、写真のラベルの物は手に入れるのは難しいのではないでしょうか。

フラッシュなしの写真も紹介いいたします。はっきりとした年代は判りませんが約50年前だと思います。ラベルの内容を転記いたしました。実際のイメージ近くなるように文字の字体や大きさを調整してみました。

GLEN GARRY

Finest SCOTCH Whisky

100% SCOTCH WHISKIES

DISTILLED AND BOTTLED

IN

SCOTLAND

JOHN HOPKINS & CO LTD

Distillers

GLASGOW , SCOTLAND

AND GLEN ELGIN-GLENLIVET DISTILLERY

LONGMORN , SCOTLAND

DISTILLED AND BOTTLED IN SCOTLAND

UNDER BRITISH GOVERNMENT SUPERVISION

ネット内で出てくるGLEN GARRYの画像です。似たものはありますが、同じものはまだ見つけられていません。

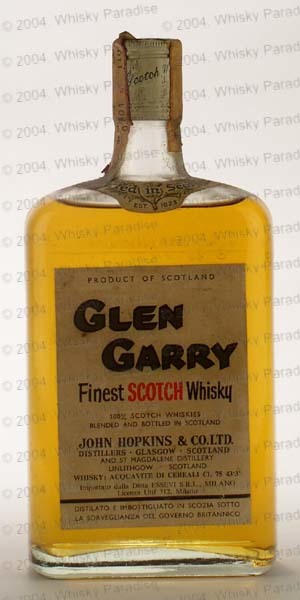

そして2023年1月10日に、やっと見つけました。左が実家にあったGLEN GARRYで、右がネットで見つけたGLEN GARRYです。

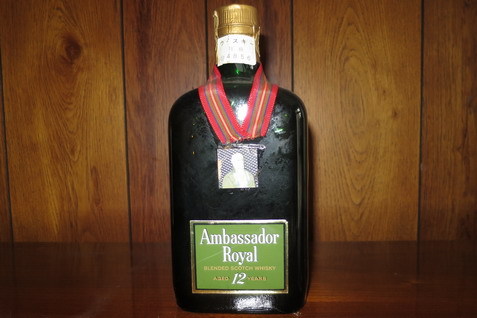

こちらもスコッチウイスキーです。

WHITE HORSE、よく聞いた名前です。これはラベルに書かれているようにブレンデッド・ウイスキーです。モルト・ウイスキーとグレーン・ウイスキーをブレンドしたもので安定した品質のものを沢山作るのに適しているそうです。

こちらもスコッチウイスキーです。

こちらもスコッチウイスキーです。そしてブレンデッド・ウイスキーです。

銘柄はAmbassador Royalで12年物です。

朝の連ドラの登場人物のモデルはニッカとサントリーの創業者です。右の写真は竹鶴政孝とリタ夫人です。

ドラマ 実際 ウイスキーメーカー

亀山政春(マッサン) 竹鶴政孝 ニッカウヰスキーの創業者

鴨居欣次郎(鴨居の大将) 鳥井信治郎 サントリーの創業者

左はPinchと書かれているので、こちらもスコッチウイスキーです。右はSUNTORY VERY RARE OLD WHISKY と書かれていることから日本万国博覧会の開催記念のサントリーのオールドです。1969年か1970年に発売されたものと思われます。

左はPinchと書かれているので、こちらもスコッチウイスキーです。右はSUNTORY VERY RARE OLD WHISKY と書かれていることから日本万国博覧会の開催記念のサントリーのオールドです。1969年か1970年に発売されたものと思われます。

左はウイスキーではなくブランデーです。右はウイスキーで、銘柄はSANDY MACDONALD です。アレクサンダー・マクドナルド社で作られていたスコッチウィスキーです。アレクサンダー・マクドナルド社とグリーンリース・ブラザーズ社が19世紀に合併し、サンディ・マックとして出来た会社が発売していたものです。ボトル中央に描かれている肖像画は、アレクサンダー・マクドナルド社の創業者で、気さくな人柄だったようで、「サンディ」「マック」などと親しみを込めて呼ばれていたため、その呼称がそのままお酒の銘柄として起用されたそうです。

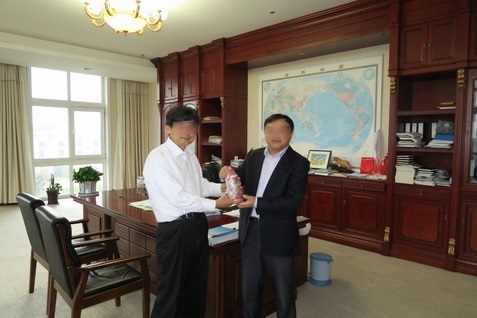

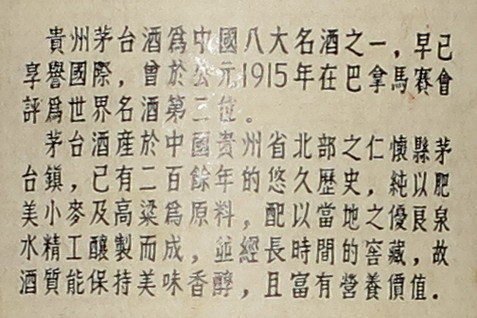

こちらは中国のお酒で白酒(パイチュウ)の種類に入る茅台酒です。貰い物で、貰った時期は1972年±3年だと思います。

貴州茅台酒(KWEICHOW MOU-TAI CHIEW)と書かれています。茅台酒は中国の人の方が値打ちが判るので、100回目の中国訪問を記念して中国の親しい方に、右の写真のようにプレゼントをいたしました。もしかしたら中国での取引価格が数百万円するかもしれないと言われましたが輸出用のボトルだったので数十万円程度でした。数百万円は国内向けのボトルの場合でした。国内向けはみんな飲んでしまって、その時代の物は残っているものが少ないようです。同じ年代で中身は同じでも希少価値で値段が決まるようです。

貴州茅台酒(KWEICHOW MOU-TAI CHIEW)と書かれています。茅台酒は中国の人の方が値打ちが判るので、100回目の中国訪問を記念して中国の親しい方に、右の写真のようにプレゼントをいたしました。もしかしたら中国での取引価格が数百万円するかもしれないと言われましたが輸出用のボトルだったので数十万円程度でした。数百万円は国内向けのボトルの場合でした。国内向けはみんな飲んでしまって、その時代の物は残っているものが少ないようです。同じ年代で中身は同じでも希少価値で値段が決まるようです。

茅台酒は貴州省で作られている世界的に有名なお酒で、この茅台酒のアルコール濃度は55%です。クリックすると判ります。

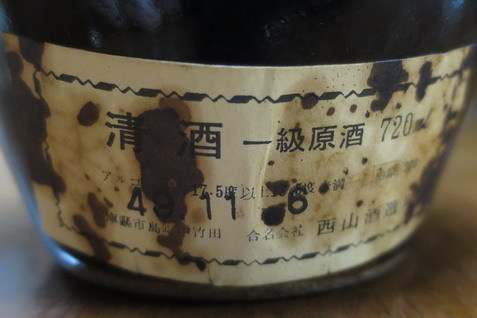

中国のお酒のように見えますが、日本酒です。銘柄は小鼓で原酒のようです。

清酒で一級原酒と書かれています。西山酒造の1974年11月6日製造のものです。

清酒は新し内に飲むものなので41年も経過したものが飲めるものかどうかわかりません。お酢に変化してしまっているかもしれません。同じ醸造酒の中国の紹興酒などは古酒として珍重する場合があります。日本酒ではどうでしょう。

今回の銘柄をネットで調べてみると西山酒造は健在で小鼓という名の大吟醸でロンドン酒チャレンジ金賞、・モンドセレクション3年連続最高金賞、ITQI優秀味覚賞2年連続3ツ星金賞、・ワイングラスでおいしい日本酒アワード最高金賞などの賞をとっていました。

これらが今回紹介のお酒です。これ以外に数本持ち帰りました。

最初に実家にあった古いウイスキー類を持ち帰ったのが2017年2月10日です。

持ち帰るために新幹線にいたしました。ご存知のように飛行機は機内にアルコール類が持ち込めません。手荷物として預けるのはかなりしっかりと梱包しないと瓶が割れてしまうのが心配なために新幹線にいたしました。右の写真はその時に新幹線の窓から見えた富士山です。この時は下記のスコッチウイスキー3本とブランデーを持ち帰りました。ぼちぼち飲んでみるつもりです。左からWHITE HORSE、GLEN GARRY、Ambassador Royal、COURVOISIERです。すべて1970年代のものです。

持ち帰るために新幹線にいたしました。ご存知のように飛行機は機内にアルコール類が持ち込めません。手荷物として預けるのはかなりしっかりと梱包しないと瓶が割れてしまうのが心配なために新幹線にいたしました。右の写真はその時に新幹線の窓から見えた富士山です。この時は下記のスコッチウイスキー3本とブランデーを持ち帰りました。ぼちぼち飲んでみるつもりです。左からWHITE HORSE、GLEN GARRY、Ambassador Royal、COURVOISIERです。すべて1970年代のものです。

ウイスキーは1本づつ飲み干していくことにしていて、最初に飲んだのは右の写真のWHITE HORSE(ホワイト ホース)EXTRA FINEで、これを飲んだ時に素晴らしい香りを感じてウイスキーは香りだと実感したのでした。次に2本目として飲んでいるOld Parrです。

ウイスキーは1本づつ飲み干していくことにしていて、最初に飲んだのは右の写真のWHITE HORSE(ホワイト ホース)EXTRA FINEで、これを飲んだ時に素晴らしい香りを感じてウイスキーは香りだと実感したのでした。次に2本目として飲んでいるOld Parrです。 2種類を飲んだ段階では右のホワイト ホース EXTRA FINEがダントツに美味しかったです。次は日本のウイスキーにするつもりでした。写真の中でウイスキーの左側に写っている江戸切子のロックグラスは私の2021年1月の誕生日に子供たちからのプレゼントされたものです。

2種類を飲んだ段階では右のホワイト ホース EXTRA FINEがダントツに美味しかったです。次は日本のウイスキーにするつもりでした。写真の中でウイスキーの左側に写っている江戸切子のロックグラスは私の2021年1月の誕生日に子供たちからのプレゼントされたものです。

3番目に飲んだのがサントリーROYALです。実家にあったウイスキーはスコッチウイスキーが多い中で日本のウイスキーだったので味が気になっていたのです。

後で撮った写真で瓶の上の空の空間が飲んだ量なので、意外と沢山飲んだようです。このサントリーROYALを飲んだのは関東に住んでいる次男と娘と姪っ子たちが家に集まって食事会をした時でした。以前の記事で紹介したことがあります。

後で撮った写真で瓶の上の空の空間が飲んだ量なので、意外と沢山飲んだようです。このサントリーROYALを飲んだのは関東に住んでいる次男と娘と姪っ子たちが家に集まって食事会をした時でした。以前の記事で紹介したことがあります。

実家から持ち帰ってまだ紹介していないウイスキーを紹介します。右のウイスキーの瓶の肩の部分にSandy Macと書かれているのでSanday Macdonald(サンデイ マクドナルト)と思われます。裏に貼ってあるラベルには輸入者はオールド・パー株式会社と書かれていました。左のウイスキーにはOld Courtと書かれているのでオールドコート ブレンデッドスコッチウィスキー 12年のようです。

家には持って帰っていませんが4番目に飲んだのが、こちらのJPS(John Player Special)のスコッチウイスキーです。2023年1月1日元旦の夕食の後に男性陣で飲みました。この夕食のことは前記事で紹介した日本海の蟹(ベニズワイガニ/香住がに)でした。

家には持って帰っていませんが4番目に飲んだのが、こちらのJPS(John Player Special)のスコッチウイスキーです。2023年1月1日元旦の夕食の後に男性陣で飲みました。この夕食のことは前記事で紹介した日本海の蟹(ベニズワイガニ/香住がに)でした。

実家に現在残っている1970年代のお酒はこの3本のウイスキーと

ブランデーとジンだけとなりました。右のJohn Player Special Mk.IIIの写真はWikipediaから転用させていただきました。ジンはBeefeater Gin(ビーフィーター・ジン)で、ロンドン・ドライ・ジンの一種だそうです。松ヤニのような香りが特徴的なジンは蒸留酒をヒノキ科ビャクシン属の針葉樹のジュニパーベリー(Juniper berry)の球果の上に流すことによって香り付けがされているのが特徴だうです。 ブランデー(コニャック)はHennessyのCOGNAH VSOP Fine Champagneです。

ブランデーとジンだけとなりました。右のJohn Player Special Mk.IIIの写真はWikipediaから転用させていただきました。ジンはBeefeater Gin(ビーフィーター・ジン)で、ロンドン・ドライ・ジンの一種だそうです。松ヤニのような香りが特徴的なジンは蒸留酒をヒノキ科ビャクシン属の針葉樹のジュニパーベリー(Juniper berry)の球果の上に流すことによって香り付けがされているのが特徴だうです。 ブランデー(コニャック)はHennessyのCOGNAH VSOP Fine Champagneです。

2023年の元旦の夕食は日本海の蟹 [新年]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

元々、関西に勤めていた長男夫婦は2014年3月に北海道に転勤になってからは、

2016年の正月から正月元旦の夕食用に北海道から蟹を送ってくれるのが恒例となりました。

2016年の正月から正月元旦の夕食用に北海道から蟹を送ってくれるのが恒例となりました。右の写真は2020年のタラバ蟹です。

最初は私の家にみんなが集まる時だけでしたが、宝塚の実家にみんなが集まる時は実家におくってもらいもらいました。ところが2022年3月の転勤で長男家族が北海道から兵庫県の日本海に近い場所に引っ越したので、今度は日本海の蟹を送ってくれるようになったのです。着色文字をクリックすると記事を表示します。ただし2022年は、まだ記事を掲載していなかったので写真のみです。

2016年 自宅 元旦 6人 タラバ蟹 2肩 + 大型毛蟹 1匹

2017年 自宅 元旦 6人 タラバ蟹 3肩

2018年 自宅 5日 7人 タラバ蟹 3肩 実家 元旦 5人 ひれステーキ

2019年 実家 元旦 9人 12月31日に配達が間合わないことが判明して断念

2020年 実家 元旦 9人 タラバ蟹 4肩

2021年 実家 元旦 2人 新型コロナで中止

2022年 実家 元旦 8人 タラバ蟹 2肩 +ズワイ蟹3杯分(3匹分)の爪と脚

2023年 実家 元旦 10人 ベニズワイ蟹 4杯(4匹) +セコガニ2杯(2匹)

2024年 実家 元旦 7人 ベニズワイ蟹 4杯(4匹)

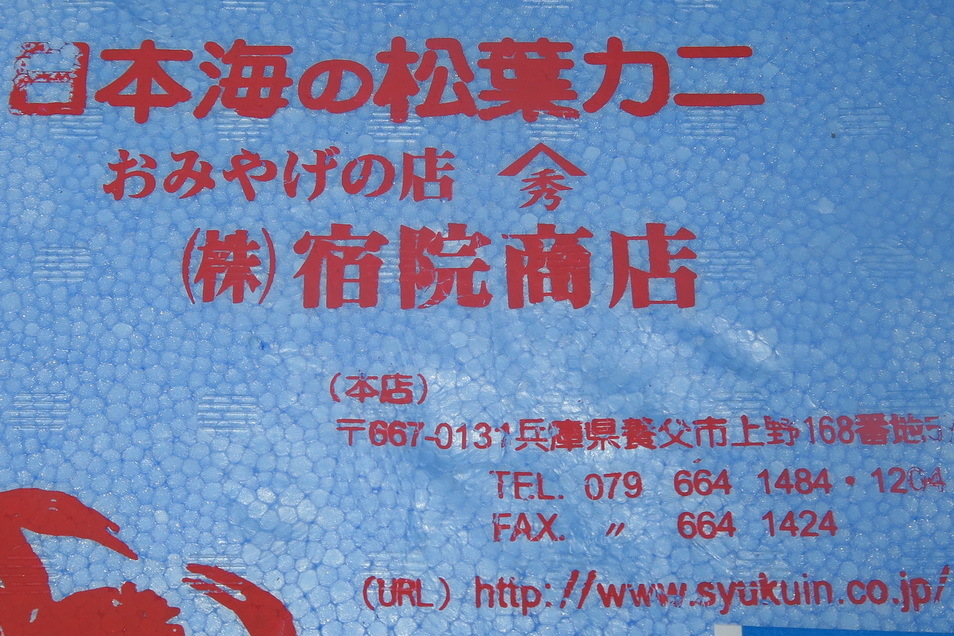

住んでいるところから2022年12月29日に蟹のお店に行って送ってくれたのが、下の写真の発砲スチロールのケースでした。

買ったお店は下記のお店でした。12月29日に電話があって生の蟹がいいかボイルした蟹がいいのか聞かれたのでボイルされた蟹を希望しました。

店名 宿院商店

住所 兵庫県養父市上野168番地57

電話 079-664-1484

HP http://www.syukuin.co.jp/

中に大きな蟹が4杯と小さな蟹が2杯入っていました。

大きな蟹がこちらです。蟹をそのまま載せる大きな皿がないので蓋の上に乗せました。蟹の種類はベニズワイガニです。捕れた場所から香住ガニと呼ばれています。学名にジャポニカス( japonicus)がと日本の名前がついています。ズワイガニ属にはベニズワイガニ(ジャポニカス/)以外にズワイガニ(オピリオ/opilio)やオオズワイガニ(バルダイ/bairdi)などがいます。去年までの恒例のタラバ蟹と共通なのは亜目の抱卵亜目(エビ亜目)まで、下目ではベニズワイ蟹は短尾下目(カニ下目)で、タラバ蟹は異尾下目(ヤドカリ下目)です。近畿では紅ズワイガニは香住港でのみ水揚げがあるそうです。

界 動物界 Animalia

界 動物界 Animalia門 節足動物門 Arthropoda

亜門 甲殻亜門 Crustacea

綱 軟甲綱 Malacostraca

亜綱 真軟甲亜綱 Eumalacostraca

目 十脚目(エビ目) Decapoda

亜目 抱卵亜目(エビ亜目) Pleocyemata

下目 短尾下目(カニ下目) Brachyura

科 ケセンガニ科 Oregoniidae

属 ズワイガニ属 Chionoecetes

種 ベニズワイガニ Chionoecetes japonicus Rathbun

漢字 紅頭矮蟹

英名 Red snow crab Red tanner crab

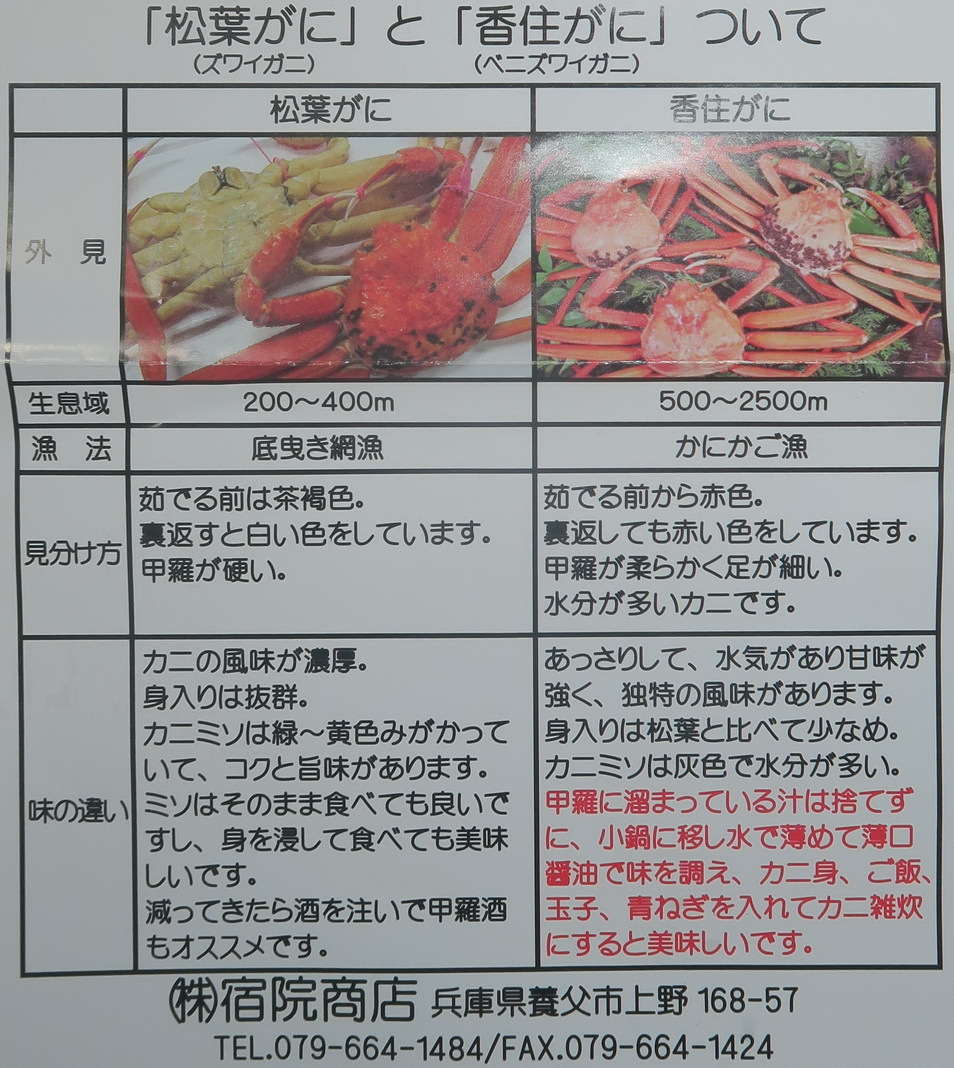

ベニズワイガニ(Chionoecetes japonicus Rathbun/香住ガニなど)とズワイガニ(Chionoecetes opilio/松葉ガニなど)を比較した説明書が入っていました。沢山食べることを優先して香住ガニにしたそうです。ベニズワイガニは日本の近海に住んでいながら、

500m~2500mに住んでいることから日本では知られていなくて1906年にアメリカの海洋調査船アルバトロス号が日本海佐渡沖水深960mで採集した1匹の個体により、アメリカの甲殻類を専門する動物学者のメアリー・ジェーン・ラスバン(Mary Jane Rathbun)が1932年に論文に記載したことで知られることとなったそうです。

500m~2500mに住んでいることから日本では知られていなくて1906年にアメリカの海洋調査船アルバトロス号が日本海佐渡沖水深960mで採集した1匹の個体により、アメリカの甲殻類を専門する動物学者のメアリー・ジェーン・ラスバン(Mary Jane Rathbun)が1932年に論文に記載したことで知られることとなったそうです。

こちらが2杯入っていたセコガニ(Chionoecetes opilio)です。セコガニはズワイガニのメスで内子と外子が楽しめる蟹だそうです。ベニズワイガニのメスは資源保護の目的により、最初から水揚げされていないそうです。

今まで我が家の全員が実家に集まった場合は9人でしたが、娘が結婚して10人になって

初めて10人全員が実家に集まりました。母の誕生日に集まる計画はありましたが新型コロナのために実現しませんでした。初めて全員が集まりました。恒例の蟹の夕食の記念写真が右です。下の写真は記念写真から食卓の部分を切り取ったものです。したがってクリックして拡大すると多少画質が劣ります。写真の左下端の蒲鉾に注目してください。

初めて10人全員が実家に集まりました。母の誕生日に集まる計画はありましたが新型コロナのために実現しませんでした。初めて全員が集まりました。恒例の蟹の夕食の記念写真が右です。下の写真は記念写真から食卓の部分を切り取ったものです。したがってクリックして拡大すると多少画質が劣ります。写真の左下端の蒲鉾に注目してください。

その上の写真の左下端の蒲鉾がこちらです。娘夫婦がお土産として持ってきてくれた鈴廣の超特選蒲鉾 古今 鹿の子です。鈴廣(すずひろ)は小田原にある慶応元年(1865年)の創業のかまぼこ屋です。慶応元年に四代目村田屋権右衛門が漁業の副業として小田原で蒲鉾製造を始めました。初代村田屋権右衛門が小田原で網元として魚商を営んだのが天明年間(1780年頃)です。明治20年(1887年)に屋号を鈴廣に改めたのが鈴廣の呼名の始まりのようです。

少し上の角度から撮った食卓です。手前の円形の刺身は、12月31日の夕食のために1.5kgのフグを2匹を裁いてもらった中のテッサ1皿を娘夫婦のために残しておいたのです。娘夫婦は元旦からの合流だったのです。

真上に近い角度からの写真も紹介します。

写真用に裁かないでおいていた蟹の脚をばらしました。

蟹の甲羅の大きさがよくわかっていただけると思います。

セコガニの内子の写真です。外子もついていて両方を味わうことが出来ました。外子の写真を撮り忘れたのは残念です。

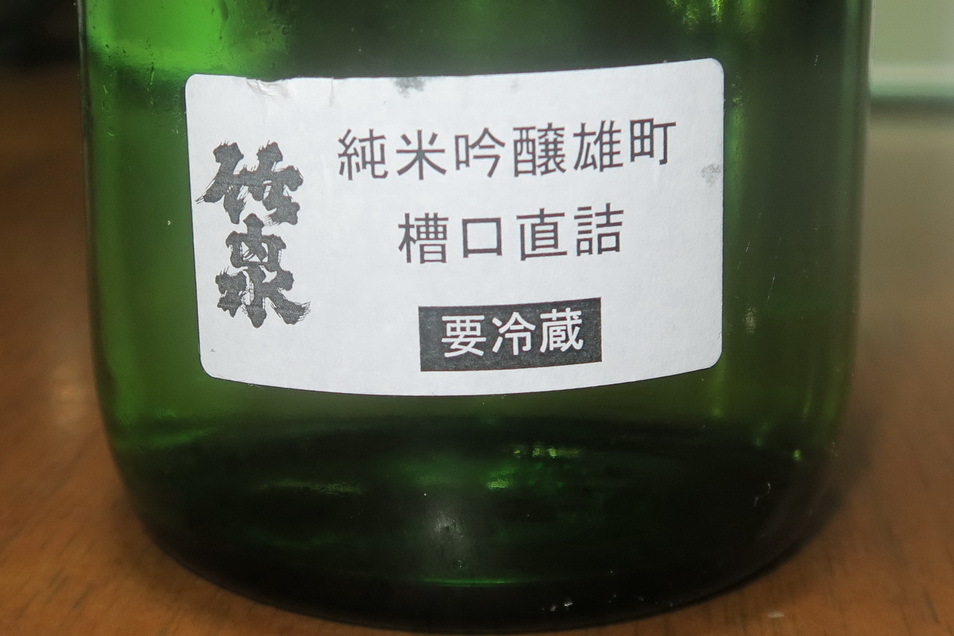

長男家族が来るまで来る時に兵庫県の但馬にある元禄15年創業の蔵元によって、いろいろ試飲して選んだお酒「純米吟醸雄町」を樽口から直接入れてもらう槽口直詰の冷酒を持ってきてくれました。下の写真のように簡単なラベルを張り付けてくれるのです。他は何も貼られていません。このお酒がちょっと不思議な味わいの美味しいので、話が盛り上がりました。お酒の名前の雄町は使われているお米の名前で、その米の雄町は1859年(安政6年)に備前国上道郡高島村字雄町(現:岡山市中区雄町)の農家が発見した酒造好適米だそうです。

長男家族が来るまで来る時に兵庫県の但馬にある元禄15年創業の蔵元によって、いろいろ試飲して選んだお酒「純米吟醸雄町」を樽口から直接入れてもらう槽口直詰の冷酒を持ってきてくれました。下の写真のように簡単なラベルを張り付けてくれるのです。他は何も貼られていません。このお酒がちょっと不思議な味わいの美味しいので、話が盛り上がりました。お酒の名前の雄町は使われているお米の名前で、その米の雄町は1859年(安政6年)に備前国上道郡高島村字雄町(現:岡山市中区雄町)の農家が発見した酒造好適米だそうです。蔵元 田治米合名会社

住所 兵庫県朝来市山東町矢名瀬町545

電話 079-676-2033

お米 兵庫県和田山産 雄町100%

食事の後は私が学生時代から実家に置いてあった父の未開封のJPS(John Player Special)のスコッチウイスキーを開けて飲みました。右端に写っているのは同じく数十年前のブランデー(コニャック)です。ボトルの写真で画像検索してみると

同じウイスキーの瓶が見つかりました。→ポチ1 ボチ2 ボチ3

同じウイスキーの瓶が見つかりました。→ポチ1 ボチ2 ボチ3実家には右の写真のような1970年代のウイスキーやブランデーが沢山ありましたが、

姉の旦那はお酒を飲まないことから大半はもらって帰りました。姉はお菓子に使うためにブランデーを1本持ち帰っただけでした。今回の右のウイスキーとブランデーとジンは少し前に床下収納庫から新たに見つけたものです。

姉の旦那はお酒を飲まないことから大半はもらって帰りました。姉はお菓子に使うためにブランデーを1本持ち帰っただけでした。今回の右のウイスキーとブランデーとジンは少し前に床下収納庫から新たに見つけたものです。

蟹を購入した宿院商店のストリートビューを紹介します。兵庫県の県道271号線沿いにあります。

実家の最寄駅の阪急今頭線の逆瀬川駅から宿院商店までのルート図(Ⓐ→Ⓑ)を紹介します。Ⓐ→Ⓑの距離は106km(1時間36分)です。

電車時行く場合はこちらです。→ポチッ

自転車だと6時間55分で徒歩だと21時間です。

新年あけましておめでとうございます。2023年 元旦 [新年]

新年あけましておめでとうございます。

昨年は大変お世話になりました。

昨年は大変お世話になりました。今年もよろしくお願い申し上げます。

幸多き一年となりますよう心からお祈りいたします。

2009年5月5日に最初の記事を掲載して、今回が14回目の正月となります。 昨年中も沢山のアクセスをしていただき、沢山のnice!を頂き、沢山のコメントを頂き、ありがとうございました。

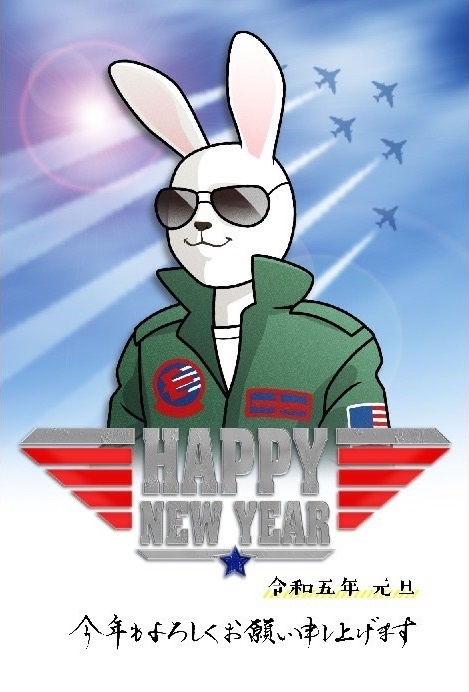

右上の画像は、実際に採用した年賀状です。イメージチェンジした年賀状のように今年は新しいことをしてみたいと思います。実際の年賀状のうさぎの服には私の名前が書き込まれています。 今は兵庫県宝塚市の実家に来ています。

2023年元旦

今は兵庫県宝塚市にある実家に来ています。

下の写真は2022年12月29日の宝塚聖天さん(七宝山 了徳密院)です。この宝塚聖天さんに、みんなで初詣に行く予定のです。

下の写真は2022年12月29日の宝塚聖天さん(七宝山 了徳密院)です。この宝塚聖天さんに、みんなで初詣に行く予定のです。右の写真は2020年に初詣に行った時の写真です。

過去の 宝塚聖天さんの記事はこちら→ポチッ

追伸

こちらが2023年1月1日の宝塚聖天さん(七宝山 了徳密院)へ初詣に行った時の集合写真です。昼食を食べた後に歩いて行きました。長い行列が出来ていました。

タグ:新年