イタリア人が1946年に開いたレストラン アモーレ・アベーラ [宝塚]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。2019年3月24日追記

タイトル:気になっていたランチコース料理をたべました。

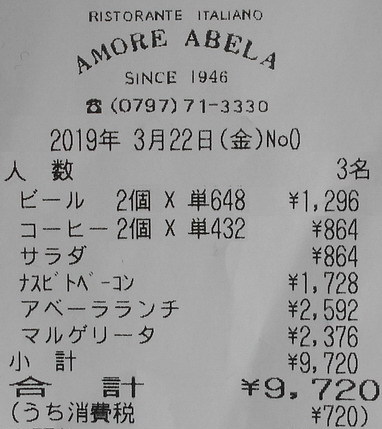

2019年3月21日に実家に着き、その翌日の3月22日に兵庫県宝塚にあるイタリア人が終戦翌年の1946年に開いたレストランに母と姉と3人でランチを食べに行ってきました。今までに3人ともに食べに行ったことはありましたか、一緒に食べたことはなかったのです。母は友人と、姉が家族と、私は娘とでした。

今回、食べに行ったきっかけは、2018年九州場所で優勝し、今回の大阪場所で10勝を挙げて大関昇進が決まった右の写真の貴景勝がお気に入りのピザが食べれるお店が宝塚南口駅の近くにあると姉が言ったことでした。宝塚南口駅の近くであれば、アモーレ・アベーラしかありえないであろうと、すぐに(3月21日)に電話して予約しました。確認のため予約した後ですが、ネットで確認した結果、やはりアモーレ・アベーラで、貴景勝お気に入りのピザはサラミピザダブルチーズでした。今まで3人共に、このレストランではピザを食べていなかったのでピザを食べてみたくなったのです。

今回、食べに行ったきっかけは、2018年九州場所で優勝し、今回の大阪場所で10勝を挙げて大関昇進が決まった右の写真の貴景勝がお気に入りのピザが食べれるお店が宝塚南口駅の近くにあると姉が言ったことでした。宝塚南口駅の近くであれば、アモーレ・アベーラしかありえないであろうと、すぐに(3月21日)に電話して予約しました。確認のため予約した後ですが、ネットで確認した結果、やはりアモーレ・アベーラで、貴景勝お気に入りのピザはサラミピザダブルチーズでした。今まで3人共に、このレストランではピザを食べていなかったのでピザを食べてみたくなったのです。 私が以前にレストランに来たのは2014年8月13日で、食べたのはスパゲッティーのペスカトーレでしたが、お得なランチがあったので気になっていたのです。つまり私の目的はお得なコースランチとピザになったわけです。上の写真はランチでみんなでシェアして食べたピザです。

私が以前にレストランに来たのは2014年8月13日で、食べたのはスパゲッティーのペスカトーレでしたが、お得なランチがあったので気になっていたのです。つまり私の目的はお得なコースランチとピザになったわけです。上の写真はランチでみんなでシェアして食べたピザです。私は気になっていたランチコース料理(2592円)を頼みました。ランチ名はアベーラランチです。母と姉はコースだと量が多いと思い、サラダとスパゲッティーとピザを頼んでシェアいたしました。最初、テーブルにはフォークとスプーンが置かれていましたが、コースを頼むとフォーク3本とナイフ2本とスプーン1本が並べられました。

ここからコース料理を紹介したいと思います。最初、いきなり生ハムメロンが置かれました。ランチの前菜で生ハムメロンが出されるとはさすがと思いました。後が期待できるからです。

生ハムメロンの味を想像していただくために拡大写真を載せました。

付いてくるスティック状(筒状)の細長いパンも洒落ていました。パンはコースを頼んだ私だけなので3人でシェアいたしました。

パンで名前はグリッシーニ(Grissino)です。イタリアのピエモンテ州のトリノで14世紀に生まれたとされています。

飲み物はビールを頼みました。3人で小瓶2本にいたしました。

次に出されたのはトマトソース味のあさりのスパゲッティーでした。やはり麺の湯で加減とトマトソース味が絶妙でした。

メインは肉料理と魚料理が選べました。私は魚料理を選びました。魚は平目でした。

ソテーした平目にバルサミコ酢を使った甘酸っぱいソースをつけて食べました。ソースは平目の陰にあって写っていませんが、皿の上にあるのです。

バルサミコ酢はイタリアの特産で、主にブドウなどの果汁を原料とした長期熟成酢です。イタリアではAceto Balsamico(アチェート・バルサミコ)あるいはBalsamico(バルサミコ)と呼ばれています。Acetoは酢の意味です。

最後のデザーとも2592円(税込)のコースとは思えない立派なものでした。飲み物はコーヒーと紅茶が選べますが、いつも通り紅茶にいたしました。

デザート(ドルチェ)はケーキと抹茶アイスでした。イタリアのレストランでは食後のデザートをドルチェ(Dolce)と呼ぶそうです。

紅茶の写真も紹介します。母と姉は別途コーヒーを注文いたしました。ただし、デザートはありません。実はこの日の午前中に甲陽園にあるツマガリに行ってケーキを買っていたので、家に帰ってからツマガリのケーキでデザートにいたしました。私は2度目のデザートになりました。

ここからコース以外で頼んだサラダとスパゲッティーとピザを紹介します。こちらがサラダですがボリュームがありました。

こちらが茄子とベーコンのスパゲッティーです。

やはり拡大したくなります。

ピザ(ピッツァ)は1日10枚限定のマルゲリータにいたしました。食べてみると明らかによく食べるマルゲリータと違うのです。香高いチーズが分厚く乗っていたのです。チーズの種類までは判りませんでしたが、貴景勝がお気に入りのサラミピザダブルチーズに使われているのはオランダ産のゴーダチーズとネットで書かれていたので、同じかもしれません。

たっぷりのチーズを実感していただきたくて拡大いたしました。

1946年9月1日にオープンしたアベーラ・オラッィオさんの写真を正面から撮ったので掲載いたしま

す。

す。参考に今回の料理の価格を紹介します。すべて税込み価格です。

アベーラランチ 2592円

マルゲリータ 2376円

茄子とベーコンスパゲッティー 1728円

サラダ 864円

ビール2本 1296円

コーヒー2杯 864円

計 9720円

家に帰って食べたツマガリのケーキも紹介いたします。私は紅茶でいただきました。丸いケーキはお店の人から洋酒が効いていると聞かされていたので、味見をさせてもらいました。いずれの写真もクリックすると拡大いたします。

姉が3月24日(日曜)に東京に帰る時にツマガリのクッキーの

バラ売りを買うために大阪の大丸の中にあるツマガリのお店に寄ると行列だったそうです。25分待って、私が薦めた右の写真のパルミエが買えたそうです。右の写真は2018年11月22日に甲陽園本店で買ったクッキーのセットの中に入っていたパルミエです。

バラ売りを買うために大阪の大丸の中にあるツマガリのお店に寄ると行列だったそうです。25分待って、私が薦めた右の写真のパルミエが買えたそうです。右の写真は2018年11月22日に甲陽園本店で買ったクッキーのセットの中に入っていたパルミエです。

直接は関係ありませんがアモーレ・アベーラのピザを絶賛された貴景勝さんの大関昇進に関係した2018年3月24日の記事を枠内に紹介します。

貴景勝が大関昇進確実母の目に涙「心も体も健康に頑張ってほしい」大相撲春場所千秋楽で10勝を挙げ、関脇貴景勝関の大関昇進が確実になった24日、現地で見守った両親は「ようやった」と声を絞り、喜びをかみしめた。恩師や出身地・兵庫県芦屋市からも、快挙を祝う声が続々と上がった。 今場所は、会場で父の佐藤一哉さん(57)が観戦すると全部負けていた。「わしがいると力が入るのか」。そんな気遣いもあって、この日は土俵から離れた4階の通路出入り口から見守った。

土俵入りを見つめる表情は厳しかったが、貴景勝の名前が呼ばれると祈るように手を合わせ、大一番に見入った。気合の込もった取り口で完勝すると、会場からは大歓声。一哉さんは「やったー」と両拳を突き上げ、観戦していた好角家と握手を交わした。

観戦後、母の純子さん(52)は目に涙を浮かべながら「今後は一つ一つの勝負に、よりプレッシャーがかかる。心も体も健康に頑張ってほしい」と思いやった。一哉さんも「さらに上の番付を目指し続けてほしい」と期待を寄せた。 恩師や地元のファンらもこの日を待ちわびた。母校の仁川学院小(西宮市)の恩師、前川和裕さん(41)はファンらと居酒屋で応援。「砂場で相撲をして遊んだら、投げ飛ばされてしまうほど強かった」と振り返り、「最高にうれしい」と喜んだ。

小学生時代に指導した関西奄美相撲連盟の山口久義会長(70)は「まっすぐ自分の思いを貫いてくれた」と話し、「努力が自信につながっている。彼は横綱になる男。大関は通過点」と言い切った。

吉報を受けた地元の芦屋市は祝福ムードに。同市は25日に、市役所や市内の各駅周辺など計7カ所に昇進を祝う横断幕を設置することを決めた。また、同市のふるさと大使を新設、貴景勝関を第1号に任命する方針で、山中健市長は「市民に夢と希望と感動を与えてもらった」とたたえた。(村上晃宏、風斗雅博、小谷千穂)

03/24 22:19 神戸新聞 オリジナル記事→ポチッ

2019年3月25日はテレビで貴景勝さんのニュースが沢山流れていました。

そんな中でカンテレ(関西テレビ)の報道ランナー(16:47~19:00)で、アモーレ・アベーラが取り上げられていたのでテレビの6画面を紹介します。これらの画面は18時12分ごろに放送されました。ピザの種類はサラミピザダブルチーズ(2052円)と書かれていました。1946年開店されたお店であることも紹介されていました。

そんな中でカンテレ(関西テレビ)の報道ランナー(16:47~19:00)で、アモーレ・アベーラが取り上げられていたのでテレビの6画面を紹介します。これらの画面は18時12分ごろに放送されました。ピザの種類はサラミピザダブルチーズ(2052円)と書かれていました。1946年開店されたお店であることも紹介されていました。

貴景勝さんへの大関昇進伝授式が行われた2019年3月27日には読売テレビのミヤネ屋(13:55~15:50)のライブでキャスターの宮根さんが持ってきた

アモーレ・アベーラのサラミピザ(ダブルチーズトッピング)を食べるシーンがありました。食べた瞬間は撮り損ねましたが、画面の一番下に手に持ったビザが僅かに写っています。TV画面の写真は14時17分前後に撮りました。

アモーレ・アベーラのサラミピザ(ダブルチーズトッピング)を食べるシーンがありました。食べた瞬間は撮り損ねましたが、画面の一番下に手に持ったビザが僅かに写っています。TV画面の写真は14時17分前後に撮りました。

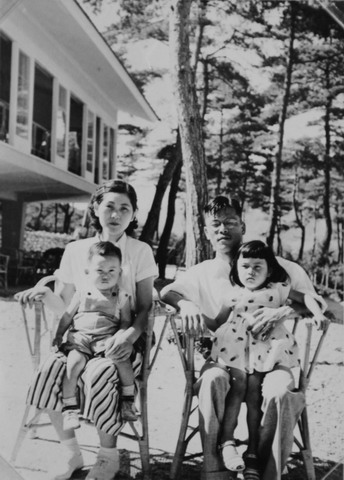

私が1歳のときの写真ですが、今回のアモーレ・アベーラで一緒に食事をした母と姉と私が写った写真を紹介します。私は9ケ月で歩いたそうです。右の小さな写真は家族全員で父の勤めていた会社のクラブハウス(宝塚)に行ったときの写真です。クリックすると拡大いたします。

私が1歳のときの写真ですが、今回のアモーレ・アベーラで一緒に食事をした母と姉と私が写った写真を紹介します。私は9ケ月で歩いたそうです。右の小さな写真は家族全員で父の勤めていた会社のクラブハウス(宝塚)に行ったときの写真です。クリックすると拡大いたします。その時、貴景勝の実家の芦屋の東隣の夙川に住んでいて、小学校のころは芦屋の西隣の岡本に住んでいました。

そして芦屋にある高校に通っていました。左の建物は2004年に取り壊された阪急西宮球場で、右手に見える山は六甲山です。この時は知らなかったと思いますが、この写真を撮った時にはアモーレ・アベーラが宝塚にあったのです。

そして芦屋にある高校に通っていました。左の建物は2004年に取り壊された阪急西宮球場で、右手に見える山は六甲山です。この時は知らなかったと思いますが、この写真を撮った時にはアモーレ・アベーラが宝塚にあったのです。 西宮球場の跡地には延床面積は247,000m²の阪急西宮ガーデンズと呼ばれる、右の小さな写真のショッピングセンターが2008年11月26日にオープンいたしました。

西宮球場の跡地には延床面積は247,000m²の阪急西宮ガーデンズと呼ばれる、右の小さな写真のショッピングセンターが2008年11月26日にオープンいたしました。

2014年8月22日掲載

タイトル:イタリア人が1946年に開いたレストラン

実家の宝塚に帰省していた2014年8月13日に娘と二人で右の写真の手塚治虫記念館に行きました。10時に入館して見終わったら昼となったので近くでランチにすることにしました。

実家の宝塚に帰省していた2014年8月13日に娘と二人で右の写真の手塚治虫記念館に行きました。10時に入館して見終わったら昼となったので近くでランチにすることにしました。その時に目に入ったのが館内に置かれていた下のチラシでした。すでに前記事で紹介した企画展示の「テヅカオトメ」とのコラボメニューを6つのお店が提供していることが書かれていたのです。そのコラボメニューを食べて記念館の入場券を見せるとノベルティ「ブロマイド」がもらえるとの説明でした。

1.天麩羅 味ごよみ「すずき」

1.天麩羅 味ごよみ「すずき」2.カフェ ダルブッカ

3.宝塚牛乳

4.中華料理「天津」

5.ホテル若水ロビーラウンジ「すみれ」

6.イタリアンレストラン「アモーレアベーラ」

実は上のチラシを見る前からイタリアンレストラン「アモーレアベーラ」でランチを食べるつもりだったのです。私が生まれる前からのお店であることは今回初めて知ったのですが、少なくとも私が宝塚に住み始める以前からある有名なイタリアンレストランであることは知っていたのです。お袋は何度か食べたことがあるそうなのですが、私はまだ食べたことが無かったので、食事をするいいチャンスだと思っていたわけです。

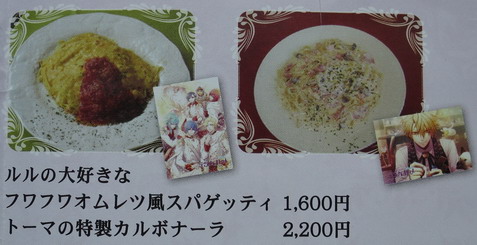

記念館とのコラボメニューは「ルルの大好きなフワフワオムレツ風スパゲッティ」と「トーマの特製カルボナーラ」でした。これを食べると写真の中のノベルティ「ブロマイド」がもらえるわけです。ブログネタにもなりそうなので、この料理を注文するつもりでレストランに行きました。

オトメイトのルル(LULU)とトーマ(TOMA)を検索してみました。

検索すると下記のような絵が出てきました。左側と真中がルル(LULU)で出てきた絵で、右端がトーマ(TOMA)で出てきた絵です。

こちらがRISTORANTE AMORE ABELAの入口です。

私が高校2年から結婚するまで住んでいた実家の家から歩いて10分の距離(900m)で住宅地の中にあります。驚いたことに太平洋戦争の終戦(1945年8月15日)の翌年となる1946年9月1日にイタリア人のアベーラ・オラッィオさんがオープンしたお店でした。アベーラ・オラッィオさんは、現オーナーのアベーラ・エルコレさんのお父様です。

初代オーナーのアベーラ・オラッィオさん(またはアベーラ・オラツィオさん)はシシリア島の出身で、現在も本場のシシリアの味を守っている本格的なイタリアンレストランだそうです。ちなみにAMOREはイタリア語で「愛」、お店の名前は 「アベーラの愛」というところでしょうか。イタリアで名前をつけるとしたら Amore di Abela となったのかもしれません。

アベーラ・オラッィオさんは1944年創業の東京南青山の老舗店「アントニオ」の初代オーナーのアントニオ・カンチェミさんとは義理の兄弟であり、似た境遇でした。ただしアントニオ・カンチェミさんは料理の専門家でしたがアベーラ・オラッィオさんは料理に関しては素人だったのです。

アベーラ・オラッィオさんとアントニオ・カンチェミさんの二人ともに第二次世界大戦中に神戸に着いたカリテア号(イタリア海軍の特務艦)の乗組員でした。その後、日本・イタリアが連合国に降伏し 2人は姫路の捕虜収容所に入り、戦後に武庫川河畔の武田尾温泉で知り合った日本人姉妹と2人共に結婚して 2人は義理の兄弟となったそうです。2人は日本の初のピザ(どちらかが1番で、どちらかが2番)にかかわったことでWikipediaに2人の名前が載っているほど有名です。アベーラ・オラッィオさんは宝塚の自宅にて料理の猛特訓を重ねてレストランを開業したそうです。今の建物は1971年に自宅を改築して作ったそうです。

門の正面からの写真です。

門の正面からの写真です。余談ですが現オーナーのアベーラ・エルコレさんの奥様は元タカラジェンヌ(第55 期生、花組「有花みゆ紀」さん)で「ベルサイユのばら」にもロザリー役で出演されていたそうです。そんな事情や場所柄からお店の常連にはタカラジェンヌの方も多いとのことでした。1975年の「ベルサイユのばら」の動画の1分27秒からロザリー役の有花みゆ紀(ゆか・みゆき)さんが登場します。→ポチッ

入口から見たレストランの中の景観です。先代オーナー(アベーラ オラッィオ)と思われる写真が飾られており歴史を感じました。

AMORE ABELA

住所 兵庫県宝塚市南口 1-9-31

電話 0797-71-3330

営業 11:30~22:00 LO 21:00

定休 火曜日

HP http://amoreabela.com

コラボメニューの「ルルの大好きなフワフワオムレツ風スパゲッティ」と「トーマの特製カルボナーラ」を注文しようとしましたが、ノベルティ「ブロマイド」は人気だったようで、すでにノベルティは無くなりコラボメニューもなくなってしまったとのことなので、私はこちらのペスカトーレ(2160円)を頼みました。

実は2592円で、サラダ+スパゲッティー+魚か肉料理+デザート+飲み物のお得なランチがあるのですが、この日の夕食はステーキを食べることが決まっていたので軽めにするためにスパゲッティだけにいたしました。

拡大写真を掲載しました。新鮮なプリプリの海老とアサリとホタテなどのシーフードがふんだんに使われていました。トマト系のソースも絶妙でスパゲッティーの茹で加減も良かったです。次の機会にランチを頂いた時は追加掲載させていただきます。

やっぱりビールが飲みたくなります。娘はジュースを頼みました。

こちらが娘が頼んだボンゴレビアンコ(1,728円)です。こちらも味見をさせてもらいましたが、レベルの高いスパゲッティーでした。

大きなアサリが印象的なボンゴレビアンコでした。

飲み物も入れた総額は4,860円でした。

飲み物も入れた総額は4,860円でした。・ディナーコースは2種類があります。

シシリアーナディナー 3,780円

ロマーナディナー 5,400円

・メニューでお薦めと書かれていた料理も紹介します。

カンネローニ 2,970円

ラサンニエ 2,700円

レストランの場所を紹介します。

━ 270m 宝塚南口駅→アモーレアベーラ

━ 430m 宝塚南口駅→手塚治虫記念館

━ 730m 宝塚駅→手塚治虫記念館

より大きな地図で アモーレアベーラ を表示

ツアー出発前にコナの町(Kailia-Kona)を散策 [ハワイ]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

オアフ島からハワイ島に移動した前記事で紹介したようにハワイ旅行4日目は午前中にオアフ島からハワイ島のコナのホテルに移動しました。チェックインしてホテルの部屋に入ったのが11時で、マウナケア山ツアーの集合時間が13時40分と時間があったことからコナの町を少しだけ散策して見ることにいたしました。本記事では散策した範囲の写真を紹介したいと思います。右の写真はお土産で買ってきたコナコーヒーで

す。

す。1日目~3日目 オアフ島

4日目~5日目 ハワイ島

6日目~8日目 オアフ島

9日目 帰国

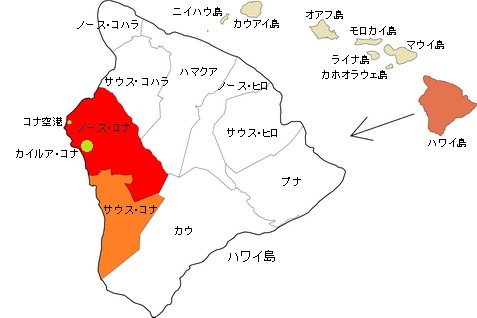

ハワイ島でコナと言えば、広い範囲のコナ地区と狭い範囲のコナの町を意味しているようです。コナ地区はノース・コナ(North Kona)とサウス・コナ(South Kona)を合わせた範囲です。狭い範囲のコナの町と言えばカイルア・コナ(Kailua-Kona)のことです。コナで有名なコナコーヒーは広い範囲であるコナ地区(ノース・コナ + サウス・コナ )で作られています。今回の紹介は散策時間が短かったことからカイルア・コナのほんの一部だけであることは最初にお伝えしておきます。ハワイ島の面積はハワイ州全体の62.7%に対して人口は13.7%です。反対にオアフ島の面積はハワイ州全体の僅か9.3%なのに70.1%の人が住んでいるのです。

| NO | 名前 | ハワイ語 | 面積 | 人口 | 人口密度 | |

| 1 | ハワイ島 | Hawai'i | 10,432km² | 186,738人 | 17.9人/km² | |

| 3 | オアフ島 | O‘ahu | 1,545km² | 953,207人 | 617.0人/km² | |

| 参考 | ハワイ州陸地 | 16,638km² | 1,360,301人 | 81.8人/km² | ||

| 日本 | 340.8人/km² |

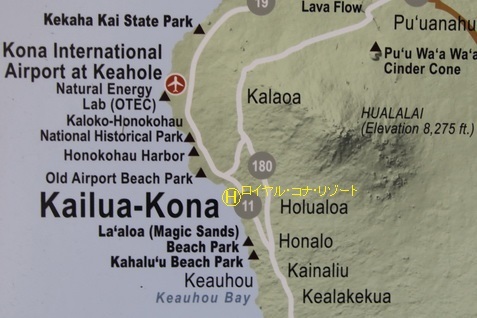

ホテルに飾られていたハワイ島の地図で町の名前がKailua-Kona(カイルア・コナ)であることを初めて知りました。この地図をクリックするとハワイ島全体の地図を表示します。その地図にハワイ島ツアーで訪問した場所に黄色の●を記載いたしました。

こちらが泊まったホテルのロイヤル・コナ・リゾートです。

こちらがホテルの前の海の景色です。ハワイの明るい印象と違い暗いと感じられたと思います。実は前記事でも紹介したように、この日のハワイ島は厚い雲に覆われていたのです。

最初はキラウエア火山の噴火の影響かと思いましたが、ハワイ島の広範囲が雲に覆われていたので、天候のためだったようです。

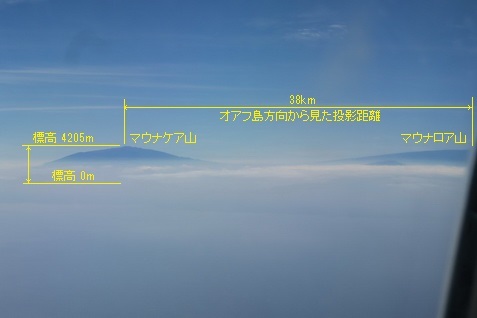

前記事で紹介しましたがマウナケア山とマウナロア山の山頂の直線距離から計算すると雲の高さは約2370mとなりました。クリックすると標高0mを書き込んだ大きな写真を表示します。コナの町(Kailua-Kona)は右端のマウナロア山の手前側になります。

町のすぐそばにそびえている標高2,521mのフアラライ山(Hualalai)も全く見えませんでしたが、ほんのわずかな時間だけ少し見ることが出来た時に撮ったフアラライ山です。

今回の散策ルーがオレンジ色の線(━━)です。本記事ではホテルに近いところから順番に紹介していきたいと思います。

ホテルから海岸沿いの道路に出たところです。

こちらは方向に町の中心部があります。

コナにもヨーロッパでよく見かけた無人のレンタルサイクルシステムがありました。

レストランなどが並んだエリアに入ってきました。

同じエリアを町の中心から撮った写真です。

レストランがさらに続いていました。ハワイは横断歩道に近づくだけで車がたまってくれました。

不思議な海藻が岩についていました。

海水がかかるような場所にも木が沢山生えていました。この写真の中にも上の黄色い海藻が写っています。

気になったので、その木の花の写真を撮りました。ハワイでは珍しい地味な花でした。

ハワイと言えばこちらのプルメリア(Plumeria)です。コナでも沢山のプルメリア(Plumeria)の花を見ることが出来ました。いろんな色があると聞いていましたが、確かにいろんな色に出会えたので紹介します。

赤色の花です。

黄色が多めの花もありました。ガイドの人曰く、7色があると言われていました。この周辺だけで5種類を見つけました。

オレンジ花の花もありました。

更に進むと教会がありました。

教会の庭にあったマリア像です。マリア像を覆っているのはサンゴだと思います。3秒間隔で拡大していくように設定しています。

コナ空港からホテルまで送ってくれた運転手の人に教えてもらった人気のレストランです。

そのレストランの近くから歩いてきた道路を撮った写真です。ここにもプルメリア(Plumeria)が咲いていました。

こちらの交差点が町の中心的な場所でした。冒頭の写真もこちらを使わさせていただきました。

更に先の方向の景色です。

沢山のお店が集まったショッピングセンターがありました。名前はコナ・イン・ショッピング・ビレッジ(Kona Inn Shooping Village)です。

人が少ないように感じました。日本のゴールデンウイーク明けの季節的な影響もあろうとは思いますが、キラウエア火山の噴火の風評も関係していたのかもしれません。

レストランやお店が沢山並んでいて、ここでビールやつまみや軽食や水の調達いたしました。さらに進むとフリヘエ宮殿(Hulihe'e Palace)などがありましたが、時間の問題でここで断念してホテルに戻りました。

コナ・イン・ショッピング・ビレッジ(Kona Inn Shooping Village)の部分の航空写真を紹介しま

す。

す。同じルートでホテルの部屋に戻って、買ってきたサンドイッチで昼食を終わらせて、13時40分に集合場所のホテルの玄関に行き、右の写真のバスで「マウナケア山頂&天体観測ツアー」に出発いたしました。

追伸

2019年3月21日から関西に行きます。帰ってくるのは3月29日の予定です。その間は皆様のところに訪問が出来ないことをお許しください。3月23日には山口県にも行きます。

オアフ島からハワイ島へ [ハワイ]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

昨年のハワイ旅行の記事を掲載していましたが3日目を掲載したところで中断して、少し時間が経ってしまいましたが4日目から掲載を再開したいと思います。なんとか1年以内にはすべての記事を掲載したいと思っていますが、怠けていたために結構厳しくなってきました。

上の写真は飛行機から撮ったカホオラウェ島(手前)とマウイ島(奥側)で、下の地図のようにオアフ島とハワイ島の間にありま

す。

す。1日目~3日目 オアフ島

4日目~5日目 ハワイ島

6日目~8日目 オアフ島

9日目 帰国

2日間のハワイ島ツアーは4日目「マウナケア山頂&天体観測ツアー」と5日目「ハワイ島一周ツアー」の2つのツアーだけでなく、オアフ島の泊まっているホテルのピックアップから往復の航空券代とハワイ島のホテル代とオアフ島の泊まっているホテルまでの送迎を一括含んだツアーでした。依頼した会社は53年の歴史のある老舗ツアー会社でジャックスツアーズでした。今回のハワイ旅行の直前に噴火したキラウエア火山関係との時系列を記載しました。

ハワイ往復の航空券手配 JAL 2017年06月30日 マイレージ

オアフ島のホテル予約 ホテルズドットコム 2018年03月14日

ハワイ島1泊ツアー予約 ジャックスツアーズ 2018年03月14日 $595x2

ESTA申請/即承認 公式ウエブサイト 2018年05月03日 $14x2

キラウエア火山噴火開始 2018年05月03日

火山国立公園が封鎖 2018年05月11日

キラウエア火山最大噴火 2018年05月17日

ハワイ旅行出発 2018年05月19日

ハワイ旅行帰国 2018年05月27日

キラウエア火山の溶岩流出終了 2018年09月上旬

火山国立公園の一部開園 2018年09月22日

キラウエア火山噴火の事実上の終息宣言 2018年12月04日

火山国立公園の約80%解放 2018年12月18日

ESTAはビザなし入国に必須の渡航認証システム

本記事ではオアフ島のホテルのピックアップからハワイ島のホテル到着までを紹介したいと思います。オアフ島(O‘ahu)とハワイ島(Hawai'i)の間には順番にモロカイ島、ラナイ島、カホオラウェ島、マウイ島があります。噴火中のキラウエア火山から泊まるコナのホテルまでの距離は近いように見えますが、78kmあります。コナ空港までは80kmです。

ジャックスツアーズから依頼されたスピーディーシャトルの車が6時45分に迎えに来ることになっていました。枠内が事前にメールでいただいた要領です。

スピーディシャトルの送迎の場合

1) ご連絡しましたお迎え場所にてお迎え時間 5分前にはお待ち下さい。

担当運転手がお迎えに上がります。

※右の写真が基本のスピーディーシャトルのバンの形です。違う色のバンもございますので御注意下さい。

なお、シャトルのため混載となります。交通状況、立ち寄るホテルの数、お迎え進行によってはご連絡していたお迎え時間より遅れることもございますのでご了承下さい。

15分以上遅れた場合は、スピーディシャトルへまずご連絡下さい。

英語のみとなります。(電話番号 1-877-242-5777)

また、弊社の営業時間内(月曜日から金曜日 8時から17時まで)は808-969-9507までご連絡下さい。(日本語可)営業時間外電話番号は808-938-7142 (英語のみ)になります。

ホテルは一旦チェックアウトして荷物を預けるために余裕を見て6時20分にロビーに降りてきましたが、まだ暗い状態でした。車はいろんなホテルの人をピックアップして空港に向かうのですが、我々のホテルは空港から一番遠いので最初に来るために時間通りに来るのではないかと予想していましたが、予想が外れて一番最後のピックアップだったので30分ほど遅れて車が到着いたしました。スピーディーシャトルの会社に近いところからピックアップして我々のホテルの近くから高速に乗って一気に空港に行ったのだと思います。

こちらがスーツケースの預かり証です。一泊だけなので飛行機に機内手荷物だけにするためにそれぞれリュック一つで出発いたしました。

こちらがEチケットのフライト部分を切り取ったものです。フライトの出発時刻は9時15分なのでホテルでのピックアップが遅れましたが、車が渋滞したとしても十分に余裕がありました。フライト時間は47分で、コナ空港への到着は10時2分でした。

助手席のみが空いた満席の状態で空港に向かいました。

こちらが我々が乘ったシャトルミニバスです。空港に着いた時に撮りました。

すぐにメールで送ってもらっていたEチケットでチェックインいたしました。こちらがホノルル→コナの搭乗券です。搭乗Gateは55番で座席は6Aと6Bです。

搭乗券の TSA Preの部分に赤いボールペンでマークが入れられています。TSAはTransportation Security Administrationなので安全検査の時にチェックされたのだと思います。

5月19日 JL786 成田→ホノルル(オアフ島)

5月22日 HA368 ホノルル→コナ(ハワイ島)

5月23日 HA307 コナ→ホノルル

5月26日 JL789 ホノルル→成田(翌日18時30分着)

朝食は空港の搭乗口の近くで食べることにしていました。ホテルの出発が30分遅れましたが、この時で出発時間の1時間10分前と、余裕のタイムスケジュールで計画されていました。まだ早いようで空港全体としては人が少なかったです。

さすがアメリカです。コーヒーも大きかったです。

ハンバーガーとサンドイッチの中間的なものでした。クロワッサンにハンバークと玉子が挟まれていました。

ポテトも一つたのみました。ハッシュドポテトでした。

我々が乘る55搭乗口(GATE)には人が集まっていました。

これが我々が乘る飛行機です。機種はボーイング717(Boeing 717)でした。低翼配置の主翼と胴体尾部のエンジンを特徴としたDC-9(マクドネル・ダグラス社)の流れを持つ機種ですが、ボーイング社には717とほぼ同じ客席数の737-600が存在したことから、2006年5月23日を最後に生産が終了しました。マクドネル・ダグラス社は1997年にボーイングに吸収されました。

飛行機はハワイアン・エアラインズ(Hawaiian Airlines)ですが、JALとの共同運航便になっていました。日本から早朝に着いた飛行機から乗り換えてハワイ島に行くのだと思います。

飛行機に乗って窓から撮ったホノルル空港の景色です。

オアフ島のホノルル空港の離陸の動画を紹介します。飛び立ってワイキキに沿って飛び、ダイヤモンドヘッドが目の前に見えるところまで写っています。ホノルル空港の正式名はダニエル・K・イノウエ国際空港(Daniel K. Inouye International Airport)で、有名な日系人の名前(ダニエル・K・井上)が使われています。

ホノルルの町やダイヤモンドヘッドがきれいに見えました。

ダイヤモンドヘッドがきれいなのでズームで撮った写真も掲載いたします。少しだけ露出調整いたしました。さらに本写真をクリックすると特別に大きく拡大するように設定いたしました。

まだオアフ島が見えますが、点々とした沢山の雲で島の景色が遮られています。

オアフ島から離れました。海面の点々とした黒い部分は雲の影です。

オアフ島を離れて最初に見えてきたのはモロカイ島(Molokaʻi )です。

標高1,512mのカマコウ山(Kamakou)がモロカイ島の最高峰です。

面積は673.4k㎡で、ハワイ諸島で5番目の大きさの島です。

左端の島がモロカイ島で、右端に写っているのがラナイ島です。遠くに見えている山がマウイ島の3,055mのハレアカラ火山です。マウイ島はハワイ諸島で2番目に大きい島です。この位置からだとマウイ島は2つの島のように見えます。元々は2つの島でしたがハレアカラ火山から流れ出た溶岩でつながって一つの島になったそうです。ちなみに1番目に大きな島がハワイ島で、3番目がオアフ島で、4番目がカウアイ島です。

マウイ島のハレアカラ火山をズームアップしました。

小さく見えていたラナイ島(Lānaʻi)が大きく見えてきました。これでもハワイ諸島で6番目に大きさの島です。

ここでジュースが出されました。Passion-Orangeのジュースでした。パッションフルーツとオレンジのミックスジュースのようです。

ここで機内の雰囲気も紹介します。

ラナイ島(Lānaʻi)に近づくとラナイ空港(Lānaʻi Airport)が目の前に見えました。

冒頭の写真です。左上のマウイ島の右手前にカホオラウェ島(Kahoʻolawe)が見えてきました。カホオラウェ島の面積は約116k㎡で、ハワイ諸島の主要8島では最も小さい島だそうです。乾燥した島で農作物が育ちにくく、現在は無人島ですが、カメハメハ3世時代には流刑地として使用していたそうです。

遠くにハワイ島の高い山が見えてきました。その山を目いっぱいズームいたしました。ハワイ諸島の最高峰(標高4,205m)のマウナケア山です。この日の晩のツアーの目的地でもあります。到着したホテルから13時に出発して4200mの山頂から沈む夕日を見るツアーです。澄んだ空の星座を見た後に長時間走ってホテルに戻ってきたのは23時頃でした。

左の山がマウナケア山で、全体が見えませんが右の山が標高4,169mマウナロア山です。マウナロア山はなだらかな山であることから世界一体積の大きい山として有名です。地上は雲に覆われていて2つの山以外は見えませんが、雲が無ければ大きなハワイ島が目の前に広がっているはずです。

地表が厚い雲に覆われていて標高4205mの高さの実感が湧かないと思うので写真から標高0mを割り出してみました。マウナケア山とマウナロア山の山頂の直線距離をGoogle地図で計測してみると40.8kmでした。飛行機の方向(オアフ島の方向)から40.8kmを投影すると38kmであることから38km対4.205kmの比率から標高0mの位置に水平線を書き込んでみました。雲の高さは約2370mとなり雲の上のマウナケア山の高さは1830mましたとなりました。つまり地表が雲に覆われていてもマウナケア山の山頂に行けば夕日や星はきれいに見える可能性があることを予感させてくれました。クリックすると標高0mを書き込んだ大きな写真を表示します。

この後、徐々に高度を下げていき雲の中に入ったために景色は見えなくなりました。雲の下に降りると写真の青い海が広がっていました。そのまま真直ぐにコナ空港に向かっているようでした。

ハワイ島に近づいた時にはすでに着陸態勢でした。

ハワイ島のコナ空港への着陸の動画の動画を紹介します。コナ空港の正式名はエリソン・オニヅカ・コナ国際空港(Ellison Onizuka Kona International Airport at Keāhole)で、ホノルル空港と同じように、有名な日系人の名前(エリソン 鬼塚)が使われています。CAの方の機内放送を聞いていただくと実際に乗っている雰囲気を感じてもらえるかもしれません。溶岩の上の空港であることも判っていただけると思います。

コナ空港の管制塔です。

ハワイ諸島の主要8島を、あらためて面積の大きい順に紹介します。

| NO | 名前 | ハワイ語 | 面積 | 人口 | 人口密度 | |

| 1 | ハワイ島 | Hawai'i | 10,432km² | 186,738人 | 17.9人/km² | |

| 2 | マウイ島 | Maui | 1,884km² | 144,444人 | 76.7人/km² | |

| 3 | オアフ島 | O‘ahu | 1,545km² | 953,207人 | 617.0人/km² | |

| 4 | カウアイ島 | Kauaʻi | 1,456km² | 65,689人 | 45.1人/km² | |

| 5 | モロカイ島 | Molokaʻi | 674km² | 7,404人 | 11.0人/km² | |

| 6 | ラナイ島 | Lānaʻi | 364km² | 3,102人 | 8.5人/km² | |

| 7 | ニイハウ島 | ‘O Ni‘ihau | 180km² | 130人 | 0.7人/km² | |

| 8 | カホオラウェ島 | Kahoʻolawe | 116km² | 0人 | 0.0人/km² | |

| 参考 | ハワイ州陸地 | 16,638km² | 1,360,301人 | 81.8人/km² | ||

| 日本 | 340.8人/km² |

こちらがターミナルビルです。1階建てのハワイらしい建物でした。

飛行機からタラップで降りた後はターミナルビルまで歩いて移動します。

タラップを降りて、乗ってきた飛行機を記念に撮りました。

タラップと書きましたが、3つのスロープで構成されたボーディングブリッジでした。これならば車いすでも乗り降りできます。1階建てのターミナルビルだからこその工夫なのかもしれません。

ターミナルビルの入口です。国内線なので何のチェックもなく建物をスルーして外に出てしまいます。ホテルまでの車の運転手との待ち合わせは荷物受け取り場所なので、探すと最も道路に近いところにありました。待っているとジャックス・ツアーズの運転手の方が来られました。

預け荷物がないのに驚かれましたが、すぐに車に乗ってホテルに向かいました。

コナ空港は溶岩台地の上に建てられていますが、空港の周りだけ緑の木が植えられていました。

空港の敷地を離れると、このような溶岩に覆われた場所でした。

ただし、道路は整備されていました。車線が増やせるように道路の両脇にはスペースが設けられていると説明されました。この写真は運転席の横の隙間から撮った右の写真から切り取りました。

ただし、道路は整備されていました。車線が増やせるように道路の両脇にはスペースが設けられていると説明されました。この写真は運転席の横の隙間から撮った右の写真から切り取りました。

コナの町に入ってくると、観光地であることが伝わってきました。

海の向こうに見えているのがこの日に泊まるロイヤル・コナ・リゾートです。

ホテルが大きく見えてきました。

到着するとリゾートホテルという雰囲気が伝わってきました。

部屋に着いたのは11時でした。ツアー出発まで時間があったのでコナの町に出てみることにいたしました。マウナケア山頂ツアーの集合はホテルの正面玄関に13時40分でした。ツアーから戻ってくるのは深夜でレストランや売店は営業していないと思われたことからビールやつまみや軽食や水の調達も町で行うことにいたしました。これは大正解でした。

下の図はハワイ州観光局の資料に書かれていたキラウエア火山のハレマウマウ火口の図です。今回の噴火で火口は約600mも陥没し、噴火が収まり安全になったことから、右の写真のように現在は大きく深くなった火口を見ることが出来るようです。噴火活動前の火口の容積は5.4~6千万m³から噴火後は8.85億m³と16倍になりました。

下の図はハワイ州観光局の資料に書かれていたキラウエア火山のハレマウマウ火口の図です。今回の噴火で火口は約600mも陥没し、噴火が収まり安全になったことから、右の写真のように現在は大きく深くなった火口を見ることが出来るようです。噴火活動前の火口の容積は5.4~6千万m³から噴火後は8.85億m³と16倍になりました。 今回のハワイ旅行の直前にキラウエア火山の噴火が始まったことで風評被害で地元の観光業は大きな打撃を受けたそうです。特に火山の噴火に敏感な日本の観光客の減少は大きく我々が利用した53年の歴史があるジャックスツアーズも廃業に追い込まれたそうです。

今回のハワイ旅行の直前にキラウエア火山の噴火が始まったことで風評被害で地元の観光業は大きな打撃を受けたそうです。特に火山の噴火に敏感な日本の観光客の減少は大きく我々が利用した53年の歴史があるジャックスツアーズも廃業に追い込まれたそうです。

地元のメディアHonolulu Civil Beatによりキラウエア火山の火口部分のYouTubeによるライブ配信が2018年5月18日から始まりました。その5月18日にライブ配信された動画を紹介します。時差の関係から我々が成田空港を出発した前後の動画です。本動画は7時間17分ですが、埋込コードにstart=12000を入れているので、プレーボタン( ► )をクリックすると3時間20分(12000秒)の部分から動画が始まります。溶岩が流れいてるところ→ポチッ

コメントでコナコーヒーが話題になったのでお土産で持ち帰ったコナコーヒーの写真を追加しました。写真は5パックの5種類ですが、お土産として持ち帰ったのは合計9パックで、その中で貴重と言われているピーベリー(Peaberry)豆が5パックでした。

ネコヤナギの花は雄花(雄株)でした。 [植物]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。2019年3月10日追記 タイトル: ネコヤナギの花の記事

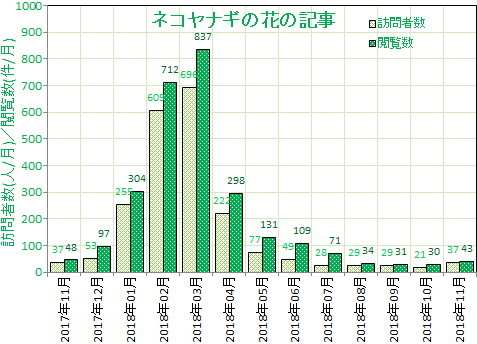

アクセス解析の機能で昨日(2019年3月9日)のブログのアクセス状態を確認すると、6年前の2013年3月12日に掲載した本記事「ネコヤナギの花は雄花(雄株)でした。」に、1日に50回のアクセス(ページビュー)があったことから、調べることも兼ねてブラシュアップいたしました。

2013年3月13日追記 タイトル: ネコヤナギの花は雄花(雄株)でした。

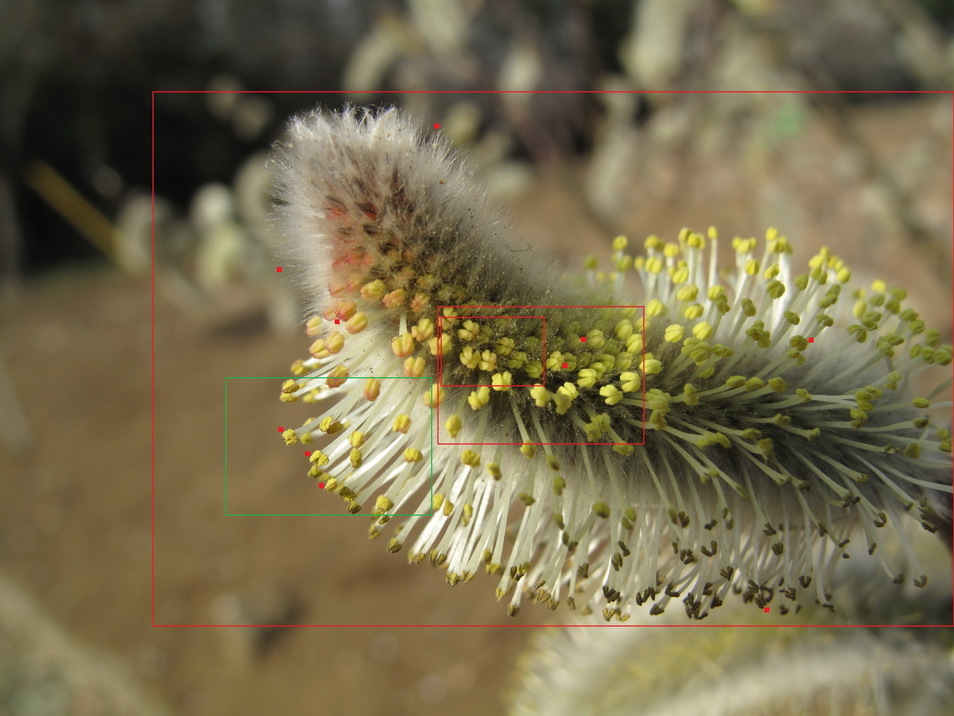

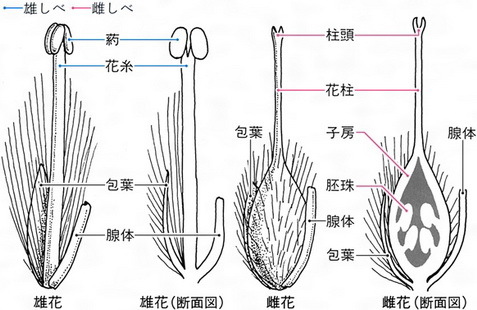

2013年3月12日に、ネコヤナギの写真を撮って掲載するときに調べて雌雄異株であることを知りました。写真などから雌花ではないかと記載しましたが、もう一つ自信がなかったので今朝確認に行きました。

ねこやなぎ(猫柳)の特徴はネットで調べると次のように書かれていました。

・雄花の特徴

雄花序は長さ3〜5cm。雄しべは2個。花糸は合着して1個、基部には腺体が1個ある。葯ははじめ紅色で、黄色の花粉を出したあと黒くなる。・雌花の特徴

雌花序は長さ2.5~4cm。子房はほとんど無柄。白い毛が密生する。花柱は長さ2.5~3mm。腺体は1個。苞は披針形で上部は黒色。下部は淡緑色。両面に長い白毛がある。果実はさく果。成熟すると裂開して、綿毛に包まれた種子をだす。雄花の特徴である「葯ははじめ紅色で、黄色の花粉を出したあと黒くなる。」と今回、撮った写真の特徴から雄花の可能性が高いことがわかりました。前回も、その特徴がありましたがより鮮明に表れていました。ちなみに枠内の説明の中になった花序(かじょ)は小さな花の集合体のことです。

さらに花を拡大すると黄色の花粉らしきものも確認できました。これだけの量だし、黄色い雄蕊の近くだけについていることから、風で飛んできた花粉ではないと思います。クリックするとさらに拡大するように設定いたしました。この写真は上の写真から切り取ったもので

す。

す。僅かの距離のさですが、ピントが合っているオシベと、合っていないオシベがあるのは焦点深度の関係です。今となっては古いカメラ(Canon G10)ですが解像度は今でも通用するようです。現在、主に使っているのは EOS 5DとG7Xです。

G10と言えば、東京の大学に通う椿原世梨奈さんが防水ケースに入ったカメラを石垣島で無くして、2年半後の2018年3月27日に台湾の宜蘭県の蘇澳海岸で発見されて持ち主に戻ったことを思い出します。そのカメラがG10の後続機種のG12だったのです。さらに驚いたことにFacebookによってたった1日で持ち主が見つかったことも有名な話で

す。

す。ネットでの記事 → 記事1 記事2

呼びかけたFacebook → ポチッ

偶然ですが、宜蘭県の蘇澳と言えば、海外向けの発電プラントを私が初めて担当して納入したのが蘇澳の某会社でした。私の初めての海外出張で設計者としてプレゼンで訪れた最初の会社も蘇澳の某会社(1988年3月1日)でした。

こちらがオリジナルの写真の縮尺です。この写真も2枚上の写真から切り取ったものです。この切り取った写真の中には完ぺきにピントが合った部分はありませんが、周辺には何か所かにありました。

上の3枚の写真を切り取ったオリジナル写真を紹介します。切り取った範囲に赤枠を書き込みました。オリジナルの写真の横縦比は4:3ですが、切り取った写真は最近のカメラと同じ3:2にいたしました。ピントが合っていると思われる部位(10ケ所)の近くに小さな赤色四角(■)を書き込みました。緑枠が1枚下の写真です。この写真を撮るために連写で7枚撮ってその中の1枚が本写真です。

上の写真の小さな赤色四角(■)の一部を紹介します。上の写真の緑枠の部分です。クリックすると同じ縮尺で広範囲を表示します。

咲き始めたばかりは真っ赤でした。これからも雄花と言えそうです。

花を一つを見ると「雄しべは2個。花糸は合着して1個」というところが雄花の特徴と合致していますが、こちらはネットの雌花とも似ているので、この写真からは結論が出せませんが、上の3枚の写真から判断して今回のネコヤナギの写真は雄花と思われます。

実が出来るころに再度確認はしたいと思っています。

近くで雌株(めかぶ)を見つけることが出来なかったので、参考にネコヤナギの雌花(めばな)の写真をネットから転用させていただきました。雄花(おばな)との違いは先端が細いことです。

こちらのネコヤナギの雄花と雌花の比較した図もネットから転用させていただきました。

2013年3月12日掲載

タイトル: 朝のワンコの散歩でネコヤナギを見つけました。

今朝(2013年3月12日)のワンコ散歩の時に花の開いたネコヤナギを見つけたのでポケットに入れてあったカメラで、この写真を撮りました。右上にはよく見るネコヤナギの蕾が写っています。この写真から見ると、下の方から順番に咲いていくようです。調べてみるとネコヤナギは雌雄異株で、雄株と雌株がそれぞれ雄花と雌花を咲かしますが、これは

花を拡大してみました。雌しべ(または雄しべ)が沢山ありました。花粉が出ているようにも見えます。明日にでも、もう一度行ってみて花粉の有無で雄花か雌花かを決着させたいと思います。

2枚上の写真から花が開いていない綿毛の状態の花芽(もこもこ)の部分を切り取り拡大いたしました。枝の先端の部分です。花は枝の根元から先端に向かって咲いて行くようです。

少し遠くから撮ったネコヤナギです。畑の中に植えられており畑の周囲には沢山の梅の花が咲いていました。1972年の23版発行牧野新日本植物図鑑では「かわやなぎ」の名前が正式で、一名として「ねこやなぎ」が使われていました。ネットで「かわやなぎ」を調べても少ないので、今は「ねこやなぎが」が正式名のようです。あるいは別の種類として認識されているようにもうかがえます。フリー百科事典のWikipediaでは「ねこやなぎ」も「かわやなぎ」も種名は「ネコヤナギ」でしたが、学名は「Salix gracilistyla」と「Salix gilgiana」となっていました。カワヤナギはネコヤナギの別称で学名は「Salix gracilistyla」と書かれたサイトもありました。

界 : 植物界 Plantae

門 : 被子植物門 Magnoliophyta

綱 : 双子葉植物綱 Magnoliopsida

亜綱 : ビワモドキ亜綱 Dilleniidae

目 : ヤナギ目 Salicales

科 : ヤナギ科 Salicaceae

属 : ヤナギ属 Salix

種 : ネコヤナギ Salix gracilistyla

和名 : 猫柳

英名 : Rose-gold pussy willow 又は Rosegold pussy willow

Salix gracilistyla is a species of willow native to Japan, Korea and China known in English as rose-gold pussy willow.

It is a deciduous shrub that reaches a height of 1–6 m.

Salix gilgiana is a species of willow native to Japan and Korea.

It is a deciduous shrub or small tree, reaching a height of 3–6 m.

2019年3月10日追記 タイトル: ネコヤナギの花の記事

アクセス解析の機能で昨日(2019年3月9日)のブログのアクセス状態を確認すると、6年前の2013年3月12日に掲載した本記事「ネコヤナギの花は雄花(雄株)でした。」に、1日に50回のアクセス(ページビュー)があったことが判りました。訪問者数が45人なのでロボット検索ではなく個人に検索いただいたようです。訪問者数は同じサイトから複数回アクセスしても1人とカウントされるからです。ネコヤナギの季節であることも関係していますが、今までの経験から判断して、ネコヤナギのことをテレビで紹介した番組があったのではないかと想像しています。2019年3月9日の全体に対する訪問者数は1,099人で、アクセス数(閲覧数/ページビュー)は3,110件でした。

2013年3月13日時点の記事はFC2に登録しています。→ポチッ

これを機会に記事をブラシュアップして、新しい日付で再掲載いたしました。再掲載するとリセットされてしまい、時が過ぎてしまうと過去記事としてのアクセス数は減ってしまう可能性が高いです。結果は1年後に判ります。

画像をクリックするとご自身の、今日のアクセス解析の画面を表示します。

記事初掲載 2013/03/12 閲覧 0 /nice 0 /コメント 0

新日付掲載 2019/03/10 閲覧 12,971 /nice 94 /コメント 18

2019/03/15 閲覧 13,917 /nice 194 /コメント 40

6年前の過去記事に3月9日に沢山のアクセスがあった原因を知りたくて1月1日まで遡ってアクセス数(閲覧数)と訪問者数を調べた結果をグラフにいたしました。季節と共に徐々にアクセス数が増えてきた以外にグラフからは特別な事象は見つかりませんでした。クリックするとご自身のブログの2019年1月1日のアクセス解析の画面を表示します。

本記事への月別の推移を紹介します。本グラフで見る限り3月のアクセス数(閲覧数)が最も多いようです。グラフをクリックするとご自身のブログの2018年3月(1日~31日)のアクセス解析を表示します。

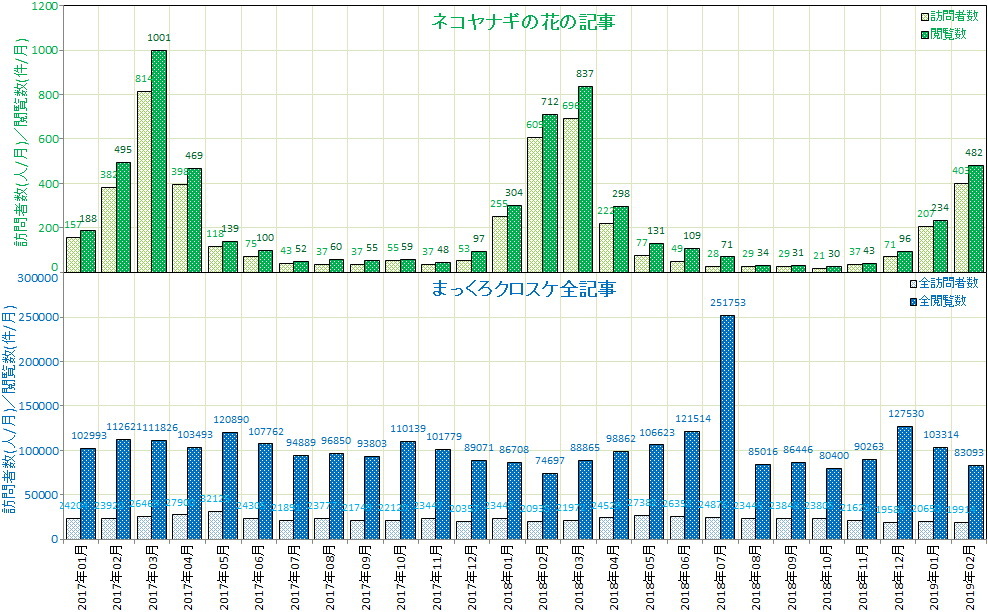

まっくろクロスケのブログ全体のアクセス数(閲覧数)と比較する形で2年2ケ月間(2017年1月~2019年2月)のグラフも作成いたしました。上段が本記事のグラフで下段がブログ全体のグラフです。ネコヤナギの花の記事のアクセスの推移は季節をはっきりと表していることがあらためて判りました。下段の全記事ではアクセス数に比べて訪問者数の比率が少なく感じられるのは1ケ月間の間に同じ方が複数の記事にアクセスいただいても1人してしか集計されないためです。

グラフは縮小して表示しているために文字が小さくなって読みにくいと思いますが、グラフをクリックするとオリジナルのサイズを表示します。

ただし、理由は判りませんが「ネコヤナギの花」で検索すると本記事が上位で出てくるためにアクセス数が多くなっているのは確かでした。刻々と変わっていきますが、2019年3月10日13時の時点ではGoogle検索で1位でした。試してみてください。ただし、「ネコヤナギ」だけの検索では142位までにも入っていません。

画像検索の Google images での「ネコヤナギの花」の検索では本記事の写真が6枚登録されていました。赤枠で囲っているのが本記事の写真です。

2019年3月14日に、6年前と同じ場所にネコヤナギの写真を撮りに行ってみました。ネコヤナギの木は4株でした。6年前に確認した通り雌株は無く全て雄株でした。日付が近いためか花の咲き具合ほぼ同じでした。咲きつつある花序と、咲く前の花序がありました。

2013年 3月12日と13日

2019年 3月14日 に撮影

初めて美味しい「伊勢うどん」を食べました。 [料理]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

初めて「伊勢うどん」を食べました。ただし、地元のお店に行って食べたのではなく市販品です。でも結構美味しかったので紹介したいと思います。テレビでは以前から極太の麺の伊勢うどんを紹介する番組があり、前々から伊勢に行って伊勢うどんを食べてみたいと思っていました。伊勢うどんは極太の麺というだけでなく、麺のコシにも大きな特徴があるのです。麺のコシに関して、伊勢うどんは讃岐うどんの対極にあると言われています。讃岐うどんは強いコシがあるのに対して、伊勢うどんはコシの無さに特徴があるのです。讃岐うどんの強いコシの美味しさを知っているので、コシの無い伊勢うどんの美味しさはイメージ出来なかったので是非とも食べてみたかったのです。

伊勢には小学校の修学旅行と、学生時代のサイクリング部での初詣サンクリングで何度か行きましたが、関東に引越してしまったこともあり、伊勢に行く機会がありませんでした。地元で食べる伊勢うどんとは違うかもしれませんが、先ずは袋に入った市販品の伊勢うどんを食べてみることにしたわけです。右上の写真は小学校の修学旅行で伊勢の夫婦岩をバックに撮った記念写真です。

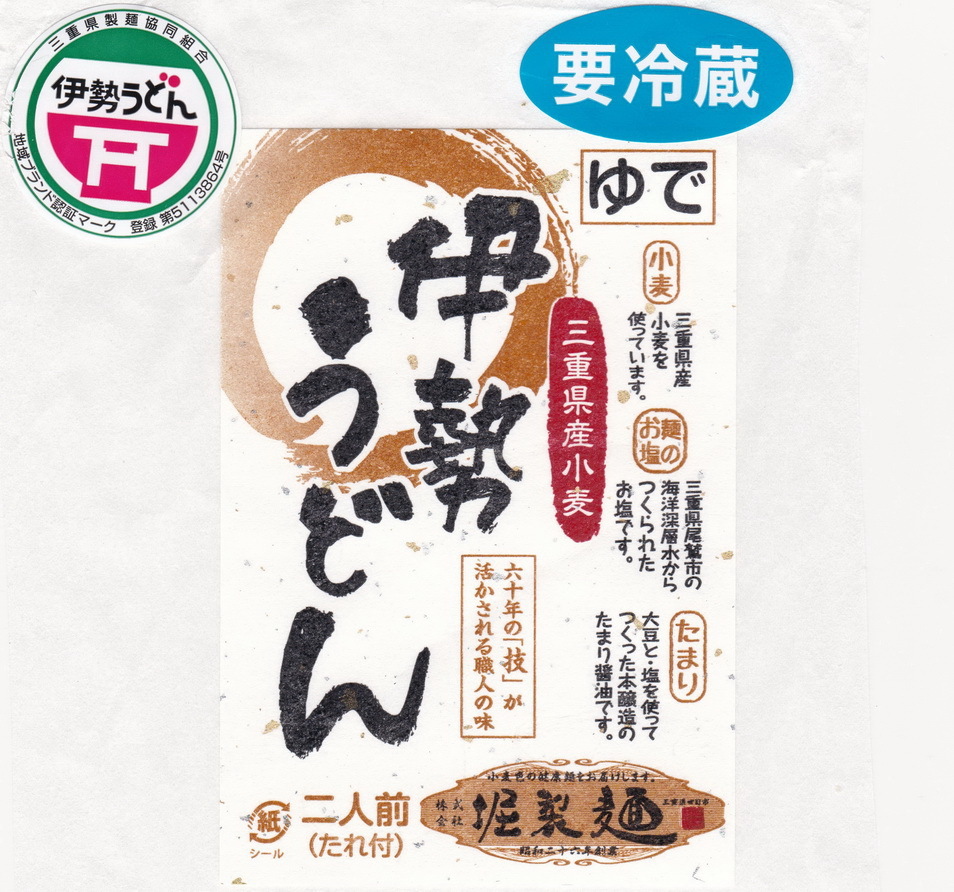

伊勢には小学校の修学旅行と、学生時代のサイクリング部での初詣サンクリングで何度か行きましたが、関東に引越してしまったこともあり、伊勢に行く機会がありませんでした。地元で食べる伊勢うどんとは違うかもしれませんが、先ずは袋に入った市販品の伊勢うどんを食べてみることにしたわけです。右上の写真は小学校の修学旅行で伊勢の夫婦岩をバックに撮った記念写真です。こちらが、今回買った伊勢うどんです。冷凍ではなく冷蔵タイプです。三重県産の小麦「あやひかり」が使われている伊勢うどんでした。あやひかりの特徴は低アミロース(amylose)のため麺が滑らかで食感が良いことだそうです。パッケージは、どっしりと重量感がありました。

全国には沢山のご当地うどんがあります。枠内にWikipediaに記載されていた順番に列記してみました。着色したのは食べたことがあるうどんです。日本は広いです。ほんの一部しか知らないことがよくわかりました。

豪雪うどん、稲庭うどん、甘ったれうどん、ひっぱりうどん、おっきりこみ、上州うどん、耳うどん、加須うどん、冷汁うどん、武蔵野うどん、一本うどん、ほうとう、煮ぼうとう、きしめん、ひもかわ、吉田のうどん、おしぼりうどん、おにかけ、氷見うどん、小松うどん、ころうどん、伊勢うどん、京うどん、こぶうどん、かす汁うどん、かすうどん、ホルモンうどん、備中うどん、倉敷のぶっかけうどん、しのうどん、鳴門うどん、たらいうどん、讃岐うどん、鍋ホルうどん、博多うどん、五島うどん、あごだしうどん、ごまだしうどん、やせうま、団子汁、魚うどん

ラベルの部分を拡大いたしました。こだわっているのは「小麦」と「塩」とタレに使われている「たまり」と書かれています。創業の1951年は前記事で紹介した通り、鉄腕アトムの漫画が世の中に初めて登場した年でした。

製造 堀製麺

製造 堀製麺住所 三重県四日市市北小松町1746-2

電話 059-321-0655

創業 1951年

小麦 三重県産小麦を使用

塩 三重県尾鷲市の海洋深層水から製造

たれ 本醸造のたまり醤油を使用

HP http://www.e-iseudon.com/

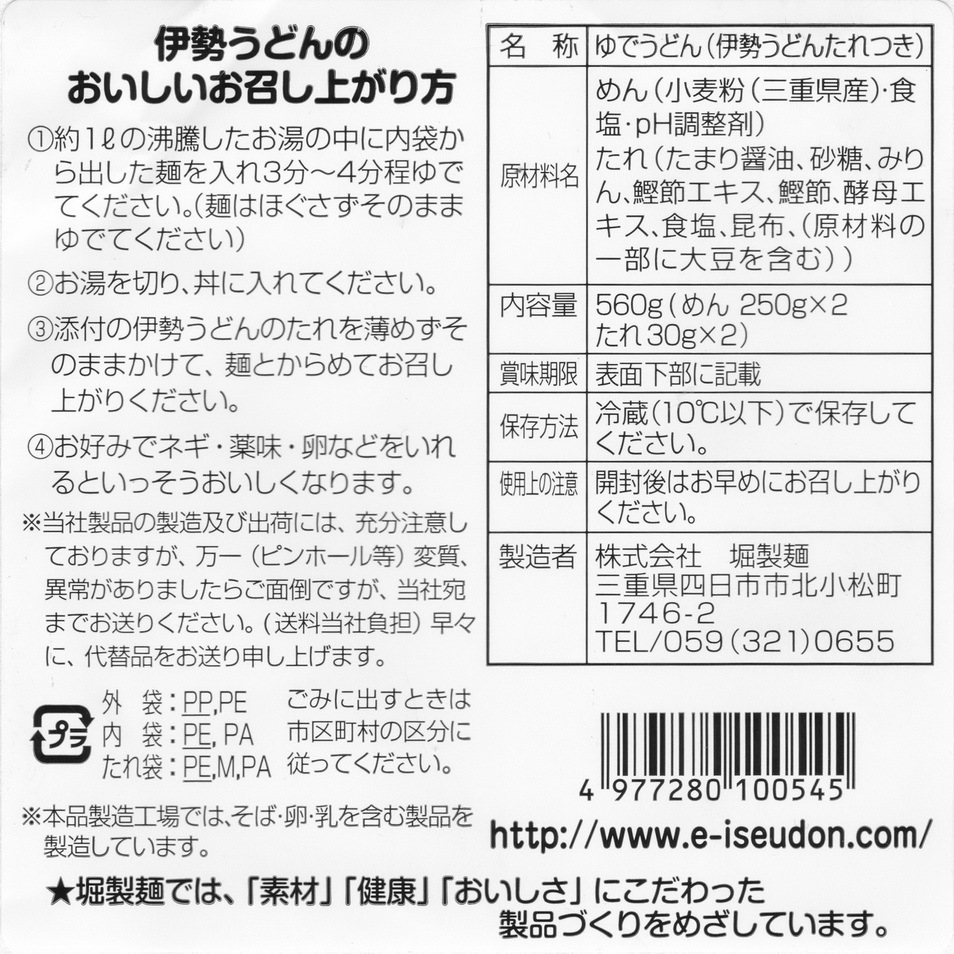

作り方が書かれた裏面のラベルも紹介します。うどんは250g×2で、たれは30g×2でした。一番大切な茹で方を転記させていただきます。

約1リットルの沸騰したお湯の中に内袋から出した麺を入れて3分~4分程茹でてください。(麺はほぐさずそのままゆでてください。)

パッケージの中に入っていた伊勢うどんとタレです。最初はタレが少ないように感じましたが、実際に食べてみると十分に絡める量があったのです。

完成した「伊勢うどん」です。

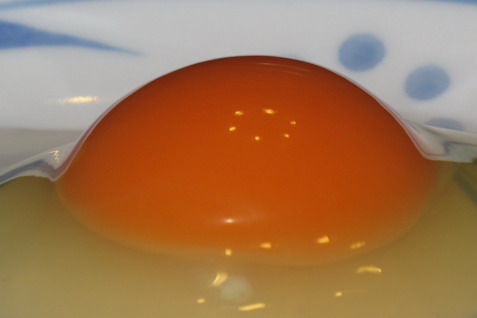

茹で上がりお湯を切った麺を丼に入れて、付属のたれをかけて、卵の黄身と、刻みネギと、鰹節をトッピングしました。卵にはこだわりました。評判の養鶏園で直接買って来た卵を使いました。中央の黄身の色を見てください。

上からタレをかけても大部分は底に落ちているのでタレを絡めるように混ぜます。後で判りましたが全体にきれいに絡めることが美味しくする秘訣でした。

さらに混ぜるとうどん全体に色が付いてきます。さらに器の底のタレを絡めるように混ぜます。美味しさの決め手となるタレは、たまり醤油、砂糖、味醂、鰹節エキス、酵母エキス、食塩、昆布で作られています。

伊勢うどんのルーツは、江戸時代以前から伊勢の周辺の農民が味噌たまりをつけて食べていたうどんを、食べやすく改良したものと言われているそうです。

ここまでの色になるまで混ぜることをお薦めします。

食べてみて極太でコシの無い麺の美味しさが判った気がします。

コシではなく、もっちりとした麺に甘辛いタレが絡んだ美味しさだったのです。味は全く違うけれでも韓国で右の写真のトッポッキ(떡볶이)が人気なのと通じるものがあるように感じました。モチモチの美味しさだったのです。

コシではなく、もっちりとした麺に甘辛いタレが絡んだ美味しさだったのです。味は全く違うけれでも韓国で右の写真のトッポッキ(떡볶이)が人気なのと通じるものがあるように感じました。モチモチの美味しさだったのです。冒頭で、初めて「伊勢うどん」を食べました。と書きましたが、約20年前に1度だけ食べた記憶があるのです。しかし、その時は美味しいという印象は残らなかったのです。そこで今回のタイトルは、初めて美味しい「伊勢うどん」を食べました。とさせていただきました。

上の写真をクリックすると拡大いたしますが、クリックの面倒な方のために拡大写真を掲載いたします。甘辛いタレがからんだ極太でもっちりの伊勢うどんをイメージしてもらえたでしょうか。

もちろん写真をクリックするとさらに拡大いたします。

更に拡大した写真を紹介します。トッピングとして入れた鰹節が、タレや玉子の黄身をうどんに絡めるのに役立っているように感じました。好みで七味や一味を少しだけ振りかけるのもいいかもしれません。試しに少しだけ試してみましたが、振りかけなくても、振りかけても美味しかったです。

黄身を伊勢うどんに乗せて、白身が余ったので玉子焼きを作りました。2個分の白身だけでは真っ白なので全卵を1個入れました。養鶏園から直接買ってきた卵で、黄身が濃厚なため出来上がりは普通の全卵で作った玉子焼きに近かったです。

黄身を伊勢うどんに乗せて、白身が余ったので玉子焼きを作りました。2個分の白身だけでは真っ白なので全卵を1個入れました。養鶏園から直接買ってきた卵で、黄身が濃厚なため出来上がりは普通の全卵で作った玉子焼きに近かったです。

皆さんのコメント読んでいると、もう少しさらっとしたタレが沢山かかっているような伊勢うどんが多いように感じたので「伊勢うどん」でGoogle検索をしてみてその写真を並べてみました。その結果は確かにもう少しさらっとしたタレが沢山かかっている伊勢うどんが多かったです。今回の伊勢うどんは、他の写真も含めて最も濃厚なタレがからんでいました。これが私の場合は、太い麺にぴったりで、美味しく感じた理由の一つのように感じました。

麺の、もっちり感は残念ながら写真では分かりませんが、もっちり感にも特徴があったのかもしれません。

伊勢うどんの写真を転用させていただいたので左上のお店から順番に紹介させていただきます。東京のお店の伊勢うどんを1つ入れました。

ふくすけ 三重県伊勢市宇治中之切町52

山口屋 三重県伊勢市宮後1-1-18

山口製麺(市販品) 三重県伊勢市大世古4-5-21

二見 潮騒 三重県伊勢市二見町大字江580-10

外苑 三重県伊勢市本町16-5

花大根 東京都中央区銀座6-7-4

1993年、つまり26年前に赤福の社長の指揮のもと、江戸末期の街並みを再現した「おかげ横丁」の住所は三重県伊勢市宇治中之切町52なので、上で紹介の6店舗の中の1つの「ふくすけ」が、その中のお店であることが判りました。おかげ横丁には約60店のいろんなお店があるそうですが、その中の飲食店はネットで調べた範囲で約20店(赤福本店、ふくすけ、団五郎茶屋、豚捨、海老丸、はいからさん、横丁そば 小西湖、フルーツラボ、とうふや、すし久、横丁焼の店、Ise Fruit laboratory、だんご屋、五十鈴川カフェ、浪曲茶屋、横丁 君家、おかげ横丁 もくとん、伊勢角屋麦酒、野あそび棚、など)でした。

写真は全てWikipediaから転用させていただきました。クリックするとオリジナルのサイズの写真を表示します。

下高野の辻切り 2019年 大蛇作りに参加させていただきました。 [風習・歴史]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

千葉県八千代市の下高野地区では以前にも紹介した通り、疫病や災いが地区に入ってくる防ぐ願いを込めて、他地区との境界に藁の大蛇を飾り風習があります。私は下高野地区の人間ではないけれでも、大蛇作りと大蛇を飾る行事に2012年から参加させていただいており、今年も2019年2月3日に参加させていただきました。今回が6回目の参加となります。初参加のきっかけは、2010年に掲載した下高野の辻切りの記事が下高野の方の目にとまり連絡を取り合う中で行事に誘われたことでした。2010年1月の記事に下高野の方から最初にコメントを頂いたのは2011年10月4日13時06分でした。

辻切り行事は毎年1月25日に決まっている地域もありますが、下高野地区では1月25日から節分までの間の都合の良い日に行われています。上の写真は6体の藁の大蛇の中の1体です。右の写真は2010年の記事の写真です。着色文字をクリックするとその時の記事を表示しま

す。

す。対象年 行事が行われた日

2010年 1月24日(日) 大蛇発見

2011年 不明

2012年 1月29日(日) 初参加

2013年 1月27日(日) 海外のため不参加

2014年 2月02日(日) 参加

2014年 2月02日(日) 参加2015年 2月02日(月) 参加

2016年 1月31日(日) 参加

2017年 1月29日(日) 参加

2018年 2月03日(土) 関西のため不参加

2019年 2月03日(日) 参加 ←今回

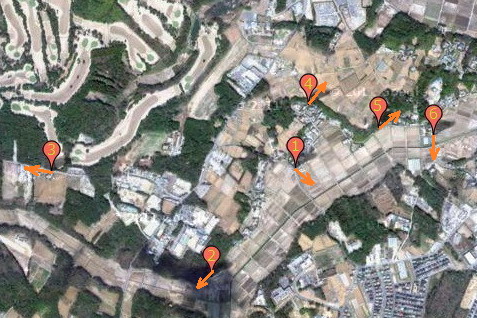

下高野地区を紹介します。赤色ラインで囲ったところ()が千葉県八千代市下高野です。藁の大蛇を作った場所は6つの赤色マークの大蛇を設置する中の「1」のすぐ傍、戦国時代に下高野館(下高野城)があった麓です。マイナスのアイコンを5回クリックすると東京からの位置方向が判ると思います。

こちらのビニールハウスが藁で大蛇を作る作業場所です。

写真の右上が小高い山になっていて戦国時代に下高野館(城)があったところです。集合時間は9時だったので8時53分に作業場所に着きました。左の2枚の地図は左側が八千代市で右側が同じ縮尺の下高野のエリアを示した地図です。

写真の右上が小高い山になっていて戦国時代に下高野館(城)があったところです。集合時間は9時だったので8時53分に作業場所に着きました。左の2枚の地図は左側が八千代市で右側が同じ縮尺の下高野のエリアを示した地図です。八千代市全体の0.1%以下の人口のエリアに八千代市全体の約10%の石造物があるエリアでもあります。

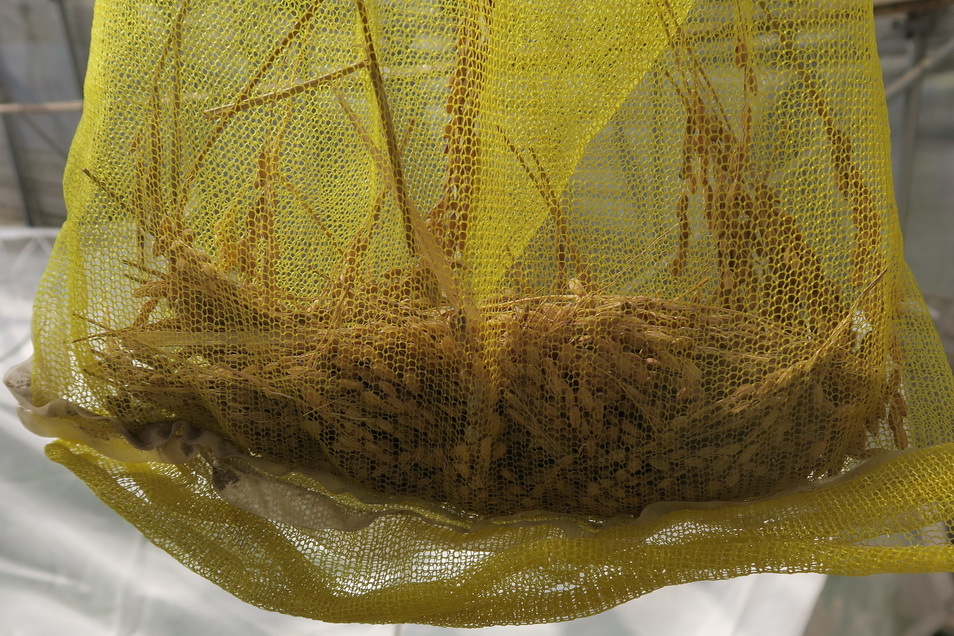

作業場所のビニールハウスの中を覗くと、すでに大蛇作りに使われる藁が置かれていて、いつでも作業できるようになっていました。使われる藁は「藁すき」を済ませたもののようでした。右の「藁すき」の写真は2017年の写真は辻切りの時に撮ったものです。

作業場所のビニールハウスの中を覗くと、すでに大蛇作りに使われる藁が置かれていて、いつでも作業できるようになっていました。使われる藁は「藁すき」を済ませたもののようでした。右の「藁すき」の写真は2017年の写真は辻切りの時に撮ったものです。

藁は2種類が用意されていました。コシヒカリの藁と、藁細工のためのミトラズ(古代米)の藁です。実を収穫しないのでミトラズと呼ばれているそうです。ミトラズは注連縄(しめなわ)を作る藁でもあります。

そのミトラズの種もみです。つまりミトラズは実が出来ないのではなく、実をとらないで刈り取ってしまうようです。

最初に蛇の頭を作り始めます。

今回は「千葉日報」さんと「八千代よみうり」さんの2つの新聞社の方が取材に来られていました。最後に、掲載された記事を紹介したいと思います。

完成した蛇の頭です。

蛇の頭が完成すると次は胴体作りです。

藁の大蛇の作り方は今までに何度も詳しく紹介したので省略いたしますが、今回初めて新しい蛇の作り方を採用したそうです。蛇の胴体には藁を沢山使うので表面の部分はミトラズで中はコシヒカリを入れるのですが、昨年までは胴の部分を編みながら内側にコシヒカリを入れて外側にミトラズを巻きながら作っていましたが、その部分で新しい作り方を採用したそうです。

胴を作る前にコシヒカリだけを束ねて2mの棒状のものを作るのです。写真は注連縄作りの名人がコシヒカリを束ねているところです。蛇全体は3mを越えるので尻尾の先の方はミトラズの藁だけということになります。

今までの記事で藁の大蛇を作るところの動画を紹介しましたが、コシヒカリの藁で芯を作るのは初めてなので記録の意味もあり動画を撮りました。1体の大蛇を作るのに、このコシヒカリの藁の芯が3本必要です。6体だと18本になります。芯の太さは同じにするそうです。動画の中でもそのことを後輩に伝授されていました。胴を編むときの胴体の太さは古代米のミトラズの藁の量で調整するのだと思います。

束ねたコシヒカリの周囲にミトラズを巻きながら胴体を編んでいくのです。

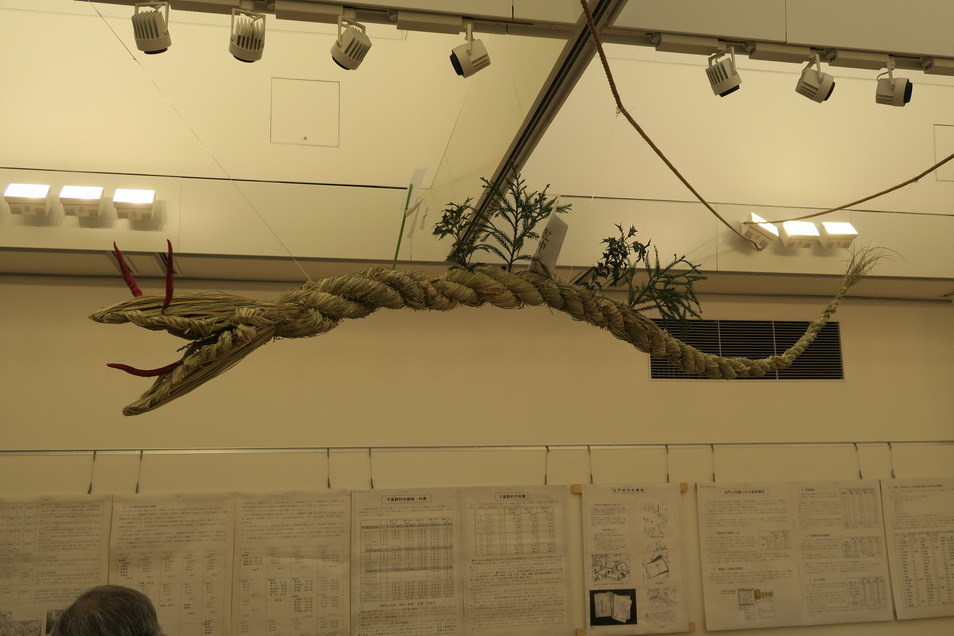

昨年までは胴体の一部が太くなることがありましたが、新方式はきれいに出来上がることから採用したそうです。この方式は太い注連縄を作るときに行っていた方法とのことでした。この方法は2018年12月1日~2日のに行われた八千代市の「ふるさとの歴史展」の展示物として作った大蛇にも採用し、その経験を活かして本番の辻切りで初めて採用することになったそうです。

昨年までは胴体の一部が太くなることがありましたが、新方式はきれいに出来上がることから採用したそうです。この方式は太い注連縄を作るときに行っていた方法とのことでした。この方法は2018年12月1日~2日のに行われた八千代市の「ふるさとの歴史展」の展示物として作った大蛇にも採用し、その経験を活かして本番の辻切りで初めて採用することになったそうです。

こちらが「ふるさとの歴史展」で展示されていた大蛇です。

さらに胴体をきれいにするために表面をなめします。まさに注連縄のような表面になります。近隣の他の地域の大蛇では採用していないため、きれいな差別化された大蛇と言うことになります。

作業場を離れて撮りました。軽トラックの荷台が作業台として使っているのです。写真に写っているビニールハウスが蛇を作った作業場です。

ここまで作業が終わったところでティータイムです。恒例の鏡餅を割って作ったあられも出てきました。これはいつも大人気でした。

次の作業は藁の蛇の飾りつけです。最初に目と舌を取りつけて、その後にヒイラギとスギの小枝と塞神のお札と幣束(ごへい)を取りつけます。写真は唐辛子の目と舌を取りつけるための針金を取りつけているところです。

こちらはヒイラギとスギの小枝と塞神のお札と幣束(ごへい)を取りつけているところです。順番は決まりがあり、頭の方から次のように取り付けていきます。塞神のお札と幣束(ごへい)は神社でもらうそうです。お札には塞神(さいのかみ)と「八衢比古神(やちまたひこのかみ)・八衢比女神(やちまたひめのかみ)・久那戸神(くなどのかみ)」の三柱の神様が書かれていました。

① ヒイラギの小枝

① ヒイラギの小枝② 塞神のお札

③ 杉の小枝

④ ヒイラギの小枝

⑤ 幣束(ごへい)

⑥ 杉の小枝

完成し右の記念写真を撮ったら昼食の予定でしたが、時間の関係で昼食前に①の大蛇(大辻)のみ取り付けました。初めて大辻という言葉を使いましたが、大辻は地域の境界に取り付ける大蛇のことです。大辻に対して小辻がありますが、小辻は個人宅の入口に取り付ける小型の藁の蛇のことなのです。私も大辻作りを手伝うと同時に、自宅用の小辻も作りました。6体の大辻はこの地図の赤いマークのところに設置します。①を取り付けた後に昼食にして②~⑥の順番に軽トラックに乗って、みんなで取り付けにいきました。境界となる地域は次の通りです。その地域の方向にヘビの頭を向けて取り付けます。頭の方向に矢印(→)を書き込みました。

完成し右の記念写真を撮ったら昼食の予定でしたが、時間の関係で昼食前に①の大蛇(大辻)のみ取り付けました。初めて大辻という言葉を使いましたが、大辻は地域の境界に取り付ける大蛇のことです。大辻に対して小辻がありますが、小辻は個人宅の入口に取り付ける小型の藁の蛇のことなのです。私も大辻作りを手伝うと同時に、自宅用の小辻も作りました。6体の大辻はこの地図の赤いマークのところに設置します。①を取り付けた後に昼食にして②~⑥の順番に軽トラックに乗って、みんなで取り付けにいきました。境界となる地域は次の通りです。その地域の方向にヘビの頭を向けて取り付けます。頭の方向に矢印(→)を書き込みました。① 青菅/井野 ② 上高野 ③ 米本 ④ 保品 ⑤ 先崎 ⑥ 青菅

①青菅/井野との境

これは1年前に取り付けた大蛇です。これを取り外して新しいものを取りつけます。

古い大辻を取り外しているところです。6体の大辻(大蛇)の中で最も車が沢山通る場所の大辻です。私が初めて2009年に下高野の藁の大蛇に気が付いたのもこの場所でした。

新しい大辻を取りつけているところです。

取付終わった大辻です。今年も迫力の大辻になりました。

1体を取り付けたので残りは5体の大辻です。

一旦、昼食にするので持参のお弁当を広げました。12時55分~13時40分までいろんな話題に盛りあがりました。

②上高野との境

こちらは鏡餅のあられも持ってきた方の担当の大辻です。6つの大辻にはそれぞれ担当の家があります。境に一番近い家が担当するので担当の家は決まっているのです。その家の方が大辻作りに参加されるのです。

③米本との境

6人の方で新しい方が覚えるために6体の取付(ヒモで結ぶ)を行います。ヒモの結び方が独特で1回ではなかなか覚えられないので6体とも担当するようです。今年は、この大辻の担当の家の方が最後までヒモを結んでおられました。

④保品との境

こちらの大辻も迫力の顔をしています。

⑤先崎との境

こちらは、私が一番お世話になっている方の担当の大辻です。写真は古い大辻でこれを取り外して新しい大辻を取りつけます。

取りつけている途中の新しい大辻です。周囲の枝を切って、少しでも迫力の大辻が見えるようにします。

最後の1体が荷台に乗っています。最後は青菅との境の大辻です。

⑥青菅との境

こちらでも、少しでも目立つように取り付ける工夫をします。

これで6体全ての大辻の取付完了です。

写真の左端に取り付けが完了した大辻が写っています。

取付完了と同時に佐倉市コミュニティバスが通ったので驚きました。私が知っているコミュニティバスは、ここを通らなかったのです。最近ルートが追加されて通るようになったことを教えてもらいました。

確かにこの辺りはバスなどの交通機関がないので便利になったと思います。この時間帯は1時間45分に1本のバスに出会えたおかげで緑色部分のルートが追加になったことを知ることが出来ました。

確かにこの辺りはバスなどの交通機関がないので便利になったと思います。この時間帯は1時間45分に1本のバスに出会えたおかげで緑色部分のルートが追加になったことを知ることが出来ました。従来 ⑦→⑧→⑨→⑫

改正 ⑦→⑧→⑨→⑩→⑪→⑩→⑨→⑫

終わった後の夜会はお蕎麦屋さんでした。夜会と言っても始まったのは15時30分でした。先日、右の写真の藁の亀を紹介したお店です。

終わった後の夜会はお蕎麦屋さんでした。夜会と言っても始まったのは15時30分でした。先日、右の写真の藁の亀を紹介したお店です。名前 味楽庵

住所 千葉県佐倉市宮ノ台3-3-8

電話 043-487-3926

先ずは大ジョッキで乾杯です。

前回、鶏のモツ煮込みが美味しかったので最初に頼みました。

揚げニンニクも頼みました。実は下高野地区で昔ながらの節分の行事を行っている方がおられて、この日に辻切りを取材に来ていた方が、そのことを知って、節分行事も取材することになったことから、その人は参加できないかもしれないと言われていましたが、遅くなりましたが参加していただいて、話が盛り上がりました。その節分の行事が載った新聞記事は最後に掲載させていただきました。

その方もそろったのでイカ焼きなどの料理も追加しました。鶏のモツ煮込みも追加しました。

ビールだけにするつもりでしたが、前に座った方が日本酒を飲まれていたので、私も飲んでしまいました。

お蕎麦屋さんですから,〆はやっぱりお蕎麦にいたしました。

翌日2月4日に、2月3日に作った写真の小辻を家の入口に取り付けました。

こちらが取材に来られていた「千葉日報」さんの辻切りに関する記事です。辻切りが行われた翌日の2019年2月4日付けで掲載されました。さすが日刊紙です。対応が素早いです。

社名 株式会社 千葉日報社

本社 千葉市中央区中央4-14-10

設立 1956年

創刊 1956年

種類 日刊紙

発行 16万9899部/日

HP https://www.chibanippo.co.jp/

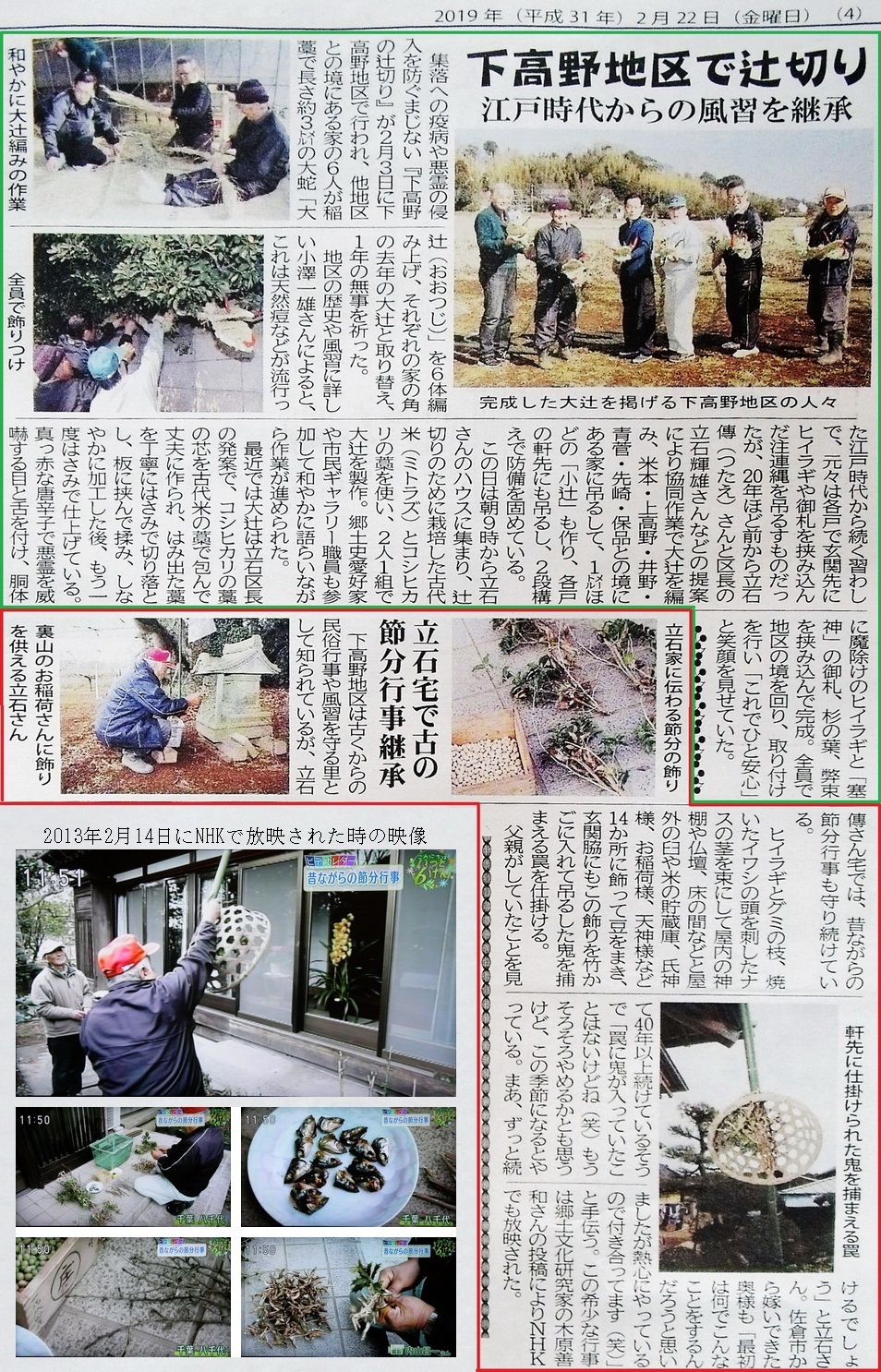

そしてこちらが「八千代よみうり」の記事です。上で紹介した貴重な昔ながらの節分の記事が赤枠で囲ったところです。緑枠で囲った部分が上高野の辻切りに関する記事です。こちらは2019年2月22日(金曜日)付けで掲載されました。今回の「八千代よみうり」は月刊紙で毎月第3金曜日(か第4金曜日)に発行されているようです。

社名 北総よみうり新聞社

発行 千葉東部読売会八千代支部

住所 千葉県成田市花崎町959

種類 月刊紙(月に1回)