8月25日は母の誕生日 [日々]

8月25日は母の誕生日です。ただし前記事(思い出の'活ハモの蒲焼')でも

紹介したように2023年7月21日から関西に行っていて8月13日に自宅の千葉に帰ることから少し早かったけれども8月12日に上の写真のように家族や私の姉に集まってもらって誕生日会をいたしました。上のケーキは8月1日に宝塚駅にあるデパート(宝塚阪急)の中のアンリシャルパンティエ(Henri Charpentier)に予約して誕生日会当日の11時に受け取ってきました。

紹介したように2023年7月21日から関西に行っていて8月13日に自宅の千葉に帰ることから少し早かったけれども8月12日に上の写真のように家族や私の姉に集まってもらって誕生日会をいたしました。上のケーキは8月1日に宝塚駅にあるデパート(宝塚阪急)の中のアンリシャルパンティエ(Henri Charpentier)に予約して誕生日会当日の11時に受け取ってきました。右の写真が、みんなで撮った記念写真です。

私は後ろに立っている3人の左端です。母の隣りが私の姉です。私は姉との2人姉弟(きょうだい)でした。

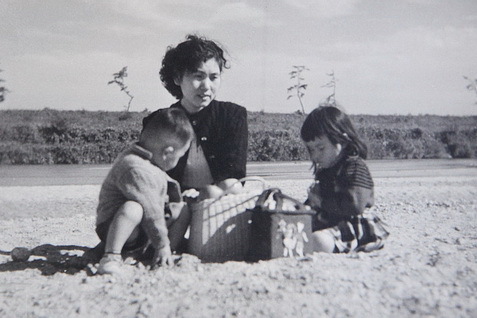

私は後ろに立っている3人の左端です。母の隣りが私の姉です。私は姉との2人姉弟(きょうだい)でした。せっかくなので私が1歳時に撮った母と姉と私の3人が写った写真を下に紹介します。私は9ケ月で歩いたそうです。私は2歳の時に兵庫県西宮市夙川から広島市平野町に引越してきたので、こちらの写真は夙川に住んでいたころの写真だと思います。左の建物は2004年に取り壊された阪急西宮球場です。阪急西宮球場は阪神甲子園球場に対抗して1937年に完成した大きな球場で完成当時で57000人収容の日本屈指の球場だったとそうです。ネットでも阪急西宮球場の写真は少ないので昔の貴重な写真だとおもいます。右手に見える山は六甲山です。このころは舗装されていない地道(土の道)でした。この昔の写真を見ていると懸命に姉と私を育ててくれたのだと感じてしまいます。

昔の航空写真に上の写真を撮影した場所を黄色の丸印で示します。写真はヒョーゴアーカイブスから転用させていただきました。西宮球場の跡地はショッピングセンター(阪急西宮ガーデンズ)となっています。

上の西宮球場近くを歩いている写真は、こちらの武庫川の河原に行くために歩いていたのだと思います。この時は夙川に住んでいたので夙川駅で阪急電車に乗って西宮北口駅まで来て武庫川の河原までは歩いたのだと思います。服装や持ち物のカバンが西宮球場近くを歩いている写真と同じです。夙川の前は伊丹に住んでいて、そこで私が生まれました。詳しい説明は男明神と女明神というタイトルの記事に書いています。

現在の航空写真に球場近くを歩いて写真の撮影場所に

━━ 歩いたと思われるルート

上の写真は今は亡き父が右の写真の愛用のヤシカの二眼レフカメラで撮ってくれました。その父も入って4人で撮った写真も紹介いたします。4人の写真もセルフタイマーを使って二眼レフカメラで撮ってくれたのだと思います。父が勤めていた会社のクラブハウスで撮った写真です。1月生まれなので私は6~7ケ月目

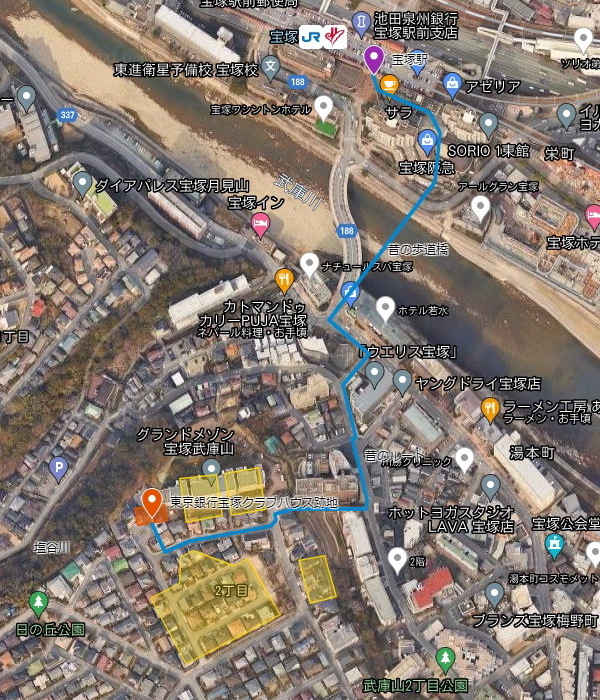

上の写真は今は亡き父が右の写真の愛用のヤシカの二眼レフカメラで撮ってくれました。その父も入って4人で撮った写真も紹介いたします。4人の写真もセルフタイマーを使って二眼レフカメラで撮ってくれたのだと思います。父が勤めていた会社のクラブハウスで撮った写真です。1月生まれなので私は6~7ケ月目 ぐらいだと思います。後ろに写っている建物は建築家の村野藤吾の設計の東京銀行宝塚クラブハウスだそうです。右の建物の写真は村野藤吾作品集の 第1巻(1928-1963)に掲載されていました。1980年に建てられた宝塚市庁舎も村野藤吾の設計です。母と私、姉と私で見に行ってきましが、現在は住宅地になっていました。

ぐらいだと思います。後ろに写っている建物は建築家の村野藤吾の設計の東京銀行宝塚クラブハウスだそうです。右の建物の写真は村野藤吾作品集の 第1巻(1928-1963)に掲載されていました。1980年に建てられた宝塚市庁舎も村野藤吾の設計です。母と私、姉と私で見に行ってきましが、現在は住宅地になっていました。

1961年5月13日に撮影された国土地理院の航空写真で撮影された場所を紹介します。宝塚駅から武庫川を挟んだ山の中腹にありました。

1961年5月13日に撮影された国土地理院の航空写真で撮影された場所を紹介します。宝塚駅から武庫川を挟んだ山の中腹にありました。

Googleマップでも紹介します。赤色マーク(

武庫川を渡るところは右の写真の細い歩道橋がありました。この右の写真は会社に入ったころに参加した六甲全山縦走大会での記念写真です。私は後ろの左端です。つまり、この写真の25年以上前に渡った場所なのです。下の航空写真のように両側に歩道があるS字の車道が出来たために、今は右の写真の歩道橋はありません。中央の建物は水明館ですが、今は水明館はありませんがGoogle地図で水明館跡は確認できます。左の建物はホテル若水で建替えられたようですが、今でも健在です。

武庫川を渡るところは右の写真の細い歩道橋がありました。この右の写真は会社に入ったころに参加した六甲全山縦走大会での記念写真です。私は後ろの左端です。つまり、この写真の25年以上前に渡った場所なのです。下の航空写真のように両側に歩道があるS字の車道が出来たために、今は右の写真の歩道橋はありません。中央の建物は水明館ですが、今は水明館はありませんがGoogle地図で水明館跡は確認できます。左の建物はホテル若水で建替えられたようですが、今でも健在です。 母が作ったと思われるおそろいの服を着た写真も紹介します。右のように、この服を着て岩国の錦帯橋をバックに撮った写真もあるので、この写真も錦帯橋の近くの公園で撮ったものと思っています。右の写真の後ろは左側から祖母、母、叔父です。追伸(8/29):洋服は緑色と茶色が混ざった模様で、緑色は黄緑色に近かったようです。

母が作ったと思われるおそろいの服を着た写真も紹介します。右のように、この服を着て岩国の錦帯橋をバックに撮った写真もあるので、この写真も錦帯橋の近くの公園で撮ったものと思っています。右の写真の後ろは左側から祖母、母、叔父です。追伸(8/29):洋服は緑色と茶色が混ざった模様で、緑色は黄緑色に近かったようです。

私の0~1歳の頃の写真に脱線いたしましたが誕生日会の写真に戻ります。

2019年までの母の誕生日会は右の写真の明月記遊行亭の仕出し料理を頼んでいましたが、これだとテーブルに6人しか座れないのですが、今回は10人となることから、テーブルに10人分の料理が並べられるようにイカリのグルメセレクションにいたしました。2022年の時の誕生日会も10人だったのでその時に初めて使ってみました。

メインはお寿司にしました。本当はオードブル形式で1つの器に4人分づつ乗っているのですが、食べやすいように、それを小分けしていただきました。寿司オードブルを2つ注文して8人分けて、母の曾孫にあたる2人は別るお寿司を注文しました。

これが曾孫たち用のお寿司です。子供達はにぎり寿司はあまり食べないと聞いていたので、選んだお寿司です。これを2つ用意いたしました。

こちらが誕生日の雰囲気にするために頼んだ鯛の塩焼きです。鯛の上に写っているのは鶏の唐揚げで此れの2倍を頼みました。

もちろんお赤飯も頼みました。鯛の塩焼も赤飯も最大サイズを頼みました。

パーティーの雰囲気にしたかったので中華オードブルも頼みました。流石に昼の誕生日会では、ほとんど手つかずでしたが、夕飯で食べてみると驚くほど美味しかったです。イカリは有名な中華料理店「愛蓮 」を直営店として傘下に持っているので美味しいのです。冷えて温めなおした料理が、こんなに美味しかったのは初めてでした。これからも別のパーティーの時にこの中華オードブルは使えそうに思えました。

雰囲気を感じてもらいたいのでテーブルの上の写真を紹介します。

これは北海道から兵庫県に転勤になった長男家族が持ってきてくれて評判の丹波の冷酒です。試飲して美味しいのを選んできてくれました。

食事が終わると誕生日ケーキを含めてデザートタイムです。プレートの名前や歳は消させていただいています。冒頭の小さな写真のようにローソクの火を母に消してもらった食べ始めました。

ケーキを10人切り分けているところです。ケーキは18cm2段なので一瞬で食べてしまいました。

すぐにお祝いでいただいた果物などを出してもらいもした。

ここで登場したのがポアール(POIRE)のリンゴのフルーツソルベ(Fruit Sorbet)です。昔、実家の最寄駅の逆瀬川駅にポアール(POIRE)お店があって、子供達と家族で実家に行った時は必ずと言っていいほど買ってもらったものなので、その頃の話題で話が弾みました。あの頃も高級品でしたが、今は超超高級品になって簡単には手が出なくなりましたが、それを姉が母の誕生日のために取寄せてくれたのでした。逆瀬川駅からPOIREがなくなって心配していたので驚かされました。

こちらは今回集まれなかった娘夫婦から花と一緒に送られてきたジェラードです。

これが2段入っていました。

左の花がジェラードと一緒に娘夫婦から送られてきた花です。右の花が姉の子供達で送ってきた花です。

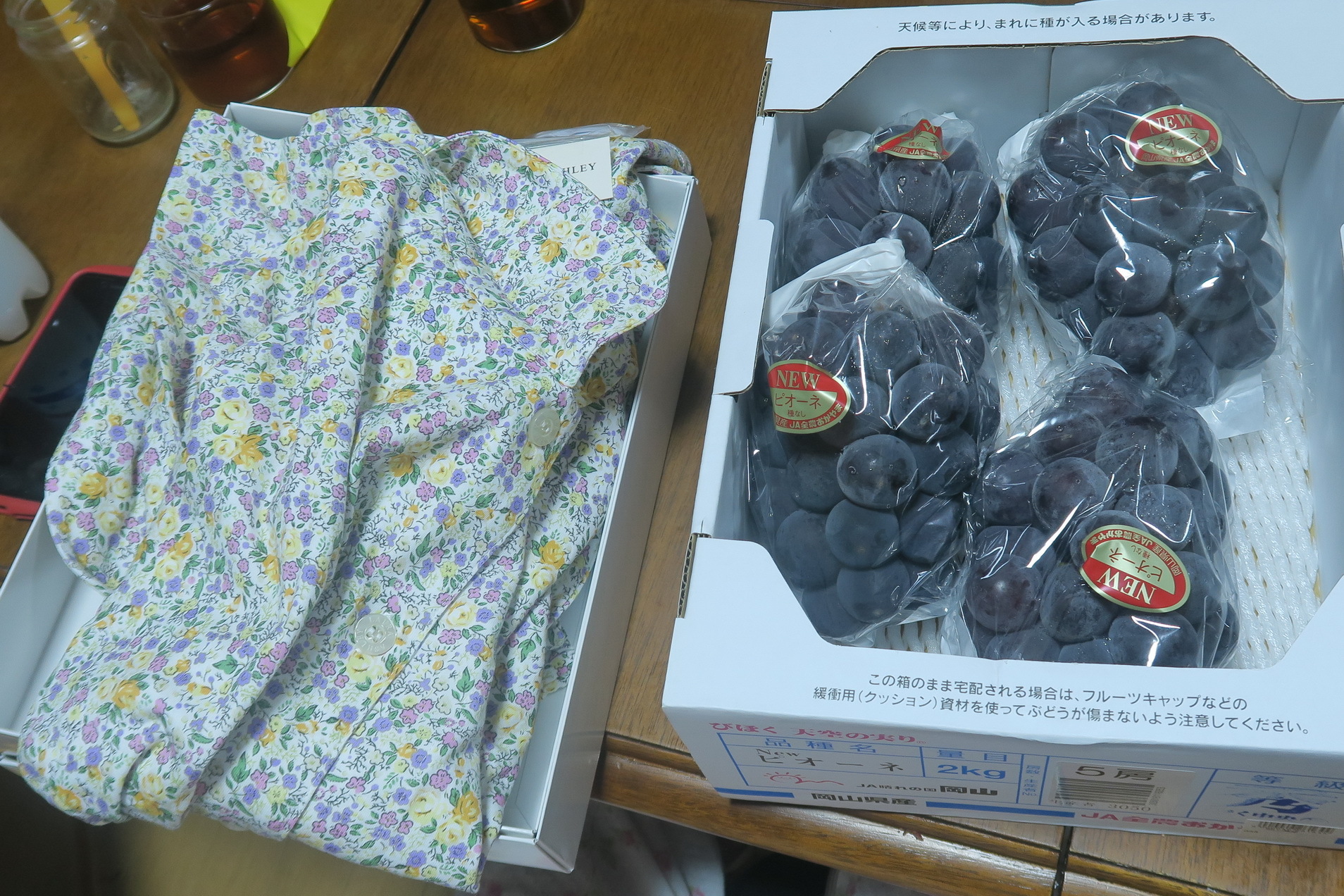

これは姉夫婦からのプレゼントです。

左の姉と家内の共同で送った寝巻です。右の葡萄は姉夫婦からの葡萄です。

せっかくなので母の女学校時代の写真を何枚か紹介します。通っていた女学校は山口縣立岩國高等女學校です。

母の女学校時代の錦帯橋をバックにした友達同士の記念写真です。右から2人目が女学校時代の母です。女学校には2年生の時に広島県三原から転入したそうです。父親が一時期三原に転勤していて2年生の時に岩国に戻ってきたとのことでした。3年生からは級長もしていたということなので、すぐに女学校になじんだのだと思います。母の出身校である山口懸立岩國高等女學校出身で最も有名な人は右下の写真の宇野千代(1897年11月28日~1996年6月10日)さんだと母が話してくれました。

多才な小説家で4度結婚(藤村亮一、藤村忠、尾崎士郎、北原武夫)するなど多くの著名人との恋愛・結婚遍歴も有名で一度は卒業名簿から除名されましたが、世の中の価値観が変わってくるとともに積極的に宇野千代の出身校であることを宣伝されるようになったそうです。小説家だけでなく随筆家、編集者、着物デザイナー、実業家の顔も持っていました。

多才な小説家で4度結婚(藤村亮一、藤村忠、尾崎士郎、北原武夫)するなど多くの著名人との恋愛・結婚遍歴も有名で一度は卒業名簿から除名されましたが、世の中の価値観が変わってくるとともに積極的に宇野千代の出身校であることを宣伝されるようになったそうです。小説家だけでなく随筆家、編集者、着物デザイナー、実業家の顔も持っていました。

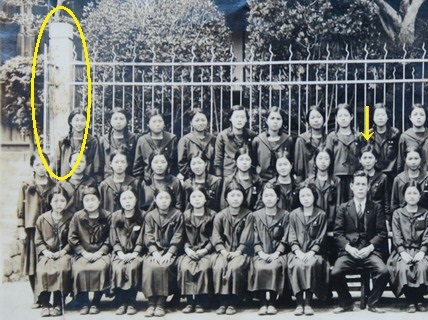

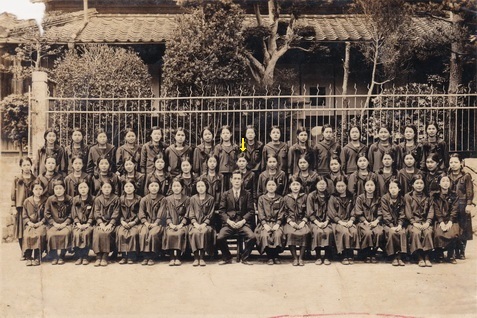

母に関わる7枚の写真を切り替えて表示しています。その中の2枚の大人数の集合写真は女学校の構内での写真なので、今は無き女学校の建物が写った貴重な写真なのです。学校は木造瓦葺きの歴史がありそうな建物であったことが判ります。母が判るように黄色の矢印をつけています。4年生の時は梅組と桜組と楓組の3組あり、

母に関わる7枚の写真を切り替えて表示しています。その中の2枚の大人数の集合写真は女学校の構内での写真なので、今は無き女学校の建物が写った貴重な写真なのです。学校は木造瓦葺きの歴史がありそうな建物であったことが判ります。母が判るように黄色の矢印をつけています。4年生の時は梅組と桜組と楓組の3組あり、

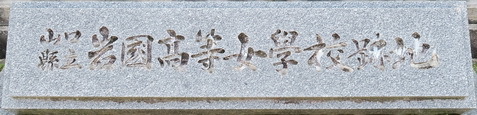

かつて山口縣立岩國高等女學校があった川西第一街区公園のストリートビュー(SV)を紹介します。

個人の井上一雄さんがGoogle地図に登録したSVです。公園の中心から撮った数枚の写真を組み合わせて360°の景色が見えるように作られています。初期画面は山口縣立岩國高等女學校と書かれた石碑がある南東方向です。水平に回転させて西方向にすると女學校の門と思われる2本の石柱が右下の写真のように確認できます。

個人の井上一雄さんがGoogle地図に登録したSVです。公園の中心から撮った数枚の写真を組み合わせて360°の景色が見えるように作られています。初期画面は山口縣立岩國高等女學校と書かれた石碑がある南東方向です。水平に回転させて西方向にすると女學校の門と思われる2本の石柱が右下の写真のように確認できます。 母が写った右上の集合写真に写っている石柱と同じものかはわかりませんが似た石柱です。母の記憶によれば岩徳線に近い方(南東方向)にグランドがあり、遠い方向(北西方向)に校舎が沢山建っていたそうです。

母が写った右上の集合写真に写っている石柱と同じものかはわかりませんが似た石柱です。母の記憶によれば岩徳線に近い方(南東方向)にグランドがあり、遠い方向(北西方向)に校舎が沢山建っていたそうです。クリックすると特別に大きく拡大出来るように写真を家に持ち帰ってスキャンいたしました。クリックすると4倍に拡大いたします。つまり面積では16倍に拡大いたします。拡大して見ると石柱の部分は石段になっていることが分かりました。金属製のフェンスも一段高いところに建てられていました。つまり現在の石柱と写真の石柱は違うことから現在の公園の入口とは違う入口の石柱のそばて写真が撮られたと思われます。写真の左上の白い部分は破れて無くなっているのです。

4年の梅組の時の写真も家でスキャンして4倍に拡大(面積で16倍)するようにいたしました。拡大写真を見てもらうと当時の校舎がよく分かると思います。

日本初の知的障害児通園施設しいのみ学園を設立した右の写真の曻地三郎(しょうち さぶろう)が岩国高等女学校の教員だったことがあり、その時に母は授業を受けたことがあるそうです。受けた科目は修身(1890年~1945年に存在)で今で言えば道徳のようなもののようです。 その後1948年に姓が山本から曻地に変わったので母は今でも山本先生と呼んでいます。右の写真をクリックすると曻地三郎が105歳の時の動画を表示します。

日本初の知的障害児通園施設しいのみ学園を設立した右の写真の曻地三郎(しょうち さぶろう)が岩国高等女学校の教員だったことがあり、その時に母は授業を受けたことがあるそうです。受けた科目は修身(1890年~1945年に存在)で今で言えば道徳のようなもののようです。 その後1948年に姓が山本から曻地に変わったので母は今でも山本先生と呼んでいます。右の写真をクリックすると曻地三郎が105歳の時の動画を表示します。

2021年3月17日に周防久保に墓参りに行った時に山口縣立岩國高等女學校の跡地の川西第一街区公園に行ってみました。その時に撮った写真と動画と昔の女学校の写真などで編集して作った動画(2分42秒)も紹介します。バックで流れているBGMはIndian Walk(2分39秒)です。興味のある方は是非ともプレーボタン( ► )をクリックしてみてください。

岩国城から撮った写真です。錦帯橋が写ったこの写真の中に母が通っていた女学校(山口懸立岩國高等女學校)と

叔父さん(母の弟)が通っていた高等学校(山口懸立岩國高等學校)がありました。それは女学校跡地と岩国高等学校跡地と書いている場所です。現在の女学校跡地は川西第一街公園となり、

叔父さん(母の弟)が通っていた高等学校(山口懸立岩國高等學校)がありました。それは女学校跡地と岩国高等学校跡地と書いている場所です。現在の女学校跡地は川西第一街公園となり、 岩国高等学校跡地は吉香公園となっています。右の2枚の写真は現在の川西第一街公園です。母たちは、家のあった岩国の町から毎日片道4km(往復8km)を歩いて通っていました。118年と173年の長い歴史のある女学校と岩国高等学校の2つの学校は統合して、いろんな変遷を経て現在は川西駅のさらに向こう側に山口県立岩国高等学校として存在しています。

岩国高等学校跡地は吉香公園となっています。右の2枚の写真は現在の川西第一街公園です。母たちは、家のあった岩国の町から毎日片道4km(往復8km)を歩いて通っていました。118年と173年の長い歴史のある女学校と岩国高等学校の2つの学校は統合して、いろんな変遷を経て現在は川西駅のさらに向こう側に山口県立岩国高等学校として存在しています。

タグ:誕生日

思い出の'活ハモの蒲焼' ハモ鍋から2日目 [料理]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

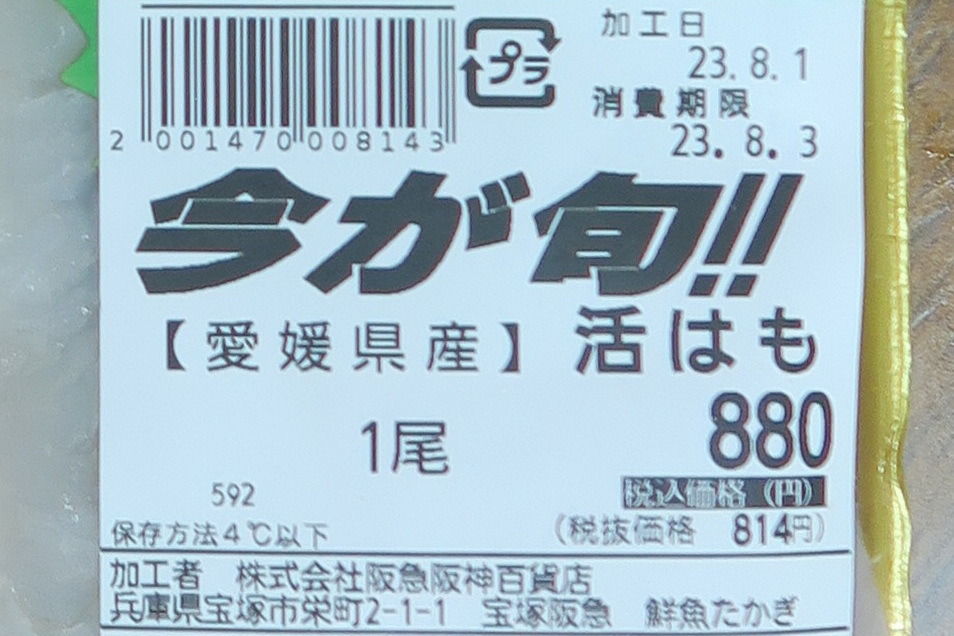

2023年7月21日~8月13日まで関西に行っていて、母の誕生日会用のケーキを予約するために8月1日に

宝塚駅にあるデパート(宝塚阪急)に行って右の写真のケーキを予約した後にデパートの食料品売り場に行くと、ハモが山のように積まれて売られていました。前記事で紹介した鱧鍋(鱧しゃぶ)を2023年7月30日に食べたばかりでしたが、店員さんも大々的に呼び込んでおられて、さらに売場に'

宝塚駅にあるデパート(宝塚阪急)に行って右の写真のケーキを予約した後にデパートの食料品売り場に行くと、ハモが山のように積まれて売られていました。前記事で紹介した鱧鍋(鱧しゃぶ)を2023年7月30日に食べたばかりでしたが、店員さんも大々的に呼び込んでおられて、さらに売場に' 活はも'と書かれていて、右の'活'のシールも貼られているように見た目も新鮮そうなので買ってしまいました。ハモを使って、ある料理を作ることを思いついたのです。

活はも'と書かれていて、右の'活'のシールも貼られているように見た目も新鮮そうなので買ってしまいました。ハモを使って、ある料理を作ることを思いついたのです。愛媛県産のハモででした。加工者はデパートに入っている魚屋「鮮魚たかぎ」で、兵庫県宝塚市栄町2-1-1はデパートの住所です。'活はも'と書かれていて活きた状態で仕入れて、頭に包丁を入れて〆てすぐに骨切り加工も行われたのかもしれません。ハモは江戸時代には旬の夏に大阪湾や明石海峡から内陸の京都まで運んでも生きているほどの生命力のある魚なので、確かに愛媛県からトラックで運んできても生きている可能性は高いと思います。骨切りをした場所(愛媛県か宝塚か)を聞き忘れたことを後悔いたしました。いずれにして骨切りした時まで活きていたからこそ'活はも'と呼んでいたのだと思います。

パックの中を広げた写真を撮りました。湯引きをする前提で梅肉や酢味噌が付いていましが、思いついた料理はハモの蒲焼でした。そのために鰻用の蒲焼のタレを沢山買い込みました。

実は7月24日に蒲焼ではないかと期待して右の写真の「はも照焼」を買って食べたのですが、残念ながら身が硬くてイメージしていたハモの蒲焼の味とは程遠いもので、がっかりしたことのリベンジでもありました。買った「はも照焼」のラベルには加工者ではなく保存温度変更者が書かれていたことから元は冷凍物だったのかもしれません。

透き通った目や〆た頭の切り口を見ていただくと、ハモの新しさが分かっていただけると思います。活はもと書かれているだけのことがありました。

身の方の表と裏です。骨切りは見事の技術です。一説ですが骨切り技術の発祥は大分県中津の料理人あるいは漁師と言われています。

先ずは半分に切りました。この大きさではタレを付けるのも、盛り付けるのも大変なのでさらに半分に切りました。

グリルのスイッチを入れて身を焼く前に、頭と骨は出汁に使えるように素焼きしました。

クリルで焼いていると知友です。

素焼きしたところで鰻用の蒲焼のタレを付けて皿に焼きました。

これが出来上がったハモの蒲焼丼です。鰻丼と同じ言い方するとすれば鱧丼になりますが、「はもの蒲焼丼」あるいは「鱧の蒲焼丼」と呼んだ方が分かりやすいと思います。

鱧の蒲焼の部分を拡大いたしました。鰻屋さんのように蒸すなどのことをしていないこともあり、食感はウナギの蒲焼とは別物ですが、これぞハモの蒲焼という感じで食感も味もすごく美味しい蒲焼でした。

実は、ハモの蒲焼を初めて食べたのは、結婚してすぐのことだったのです。結婚してすぐに神戸市須磨区の家を買って9ケ月後の8月10日から住み始めましたが、周辺には明石魚棚や板宿市場など新鮮な魚を売っている商店街が沢山あり、頻繁に買いにいっていました。ある日、朝獲れて骨切りしたばかりのハモを板宿の細い路地の市場で見つけました。お店で料理方法を教えてもらったのが蒲焼で、

その日の夕食で初めて食べて美味しさに感激したことを今でも思い出として覚えています。そのことからタイトルに「思い出の'活ハモの蒲焼'」と書いたわけです。右の写真はその時に買ったお店か、近いイメージのお店です。ちなみにお店の写真は活魚すえひろという名のお店です。板宿きたいちばには活魚すえひろ以外に村上鮮魚店があります。

その日の夕食で初めて食べて美味しさに感激したことを今でも思い出として覚えています。そのことからタイトルに「思い出の'活ハモの蒲焼'」と書いたわけです。右の写真はその時に買ったお店か、近いイメージのお店です。ちなみにお店の写真は活魚すえひろという名のお店です。板宿きたいちばには活魚すえひろ以外に村上鮮魚店があります。

味や食感を感じてもらいたくて、さらに蒲焼の部分を拡大いたしました。

蒲焼(蒲焼き/樺焼/椛焼/かばやき)とは身の長い魚を開いて素焼きしてから濃厚なたれをつけて焼く照り焼きの1種だそうです。

買ってあった巻き髄も一緒に頂きました。蒲焼の量もごはんの量も違いますが母も美味しいと言って食べてくれました。

4年ぶりの鱧鍋(鱧しゃぶ) [料理]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

2023年7月21日~8月13日まで関西に行っていました。泊まっていた宝塚の実家の最寄駅(逆瀬川駅)の近くのCOOP(生協)に鱧(はも)が売られていたので久しぶりに鱧しゃぶ(鱧鍋)にしてみることにしました。関西にハモの旬の時に行くと必ず食べているので最近は毎年食べてはいますが、鍋は面倒なので数年ぶりだと思います。昔の記事を調べてみると2019年7月13日にハモ鍋をしていたので4年ぶりということになります。したがってタイトルを「4年ぶりの鱧鍋」とさせていただきました。4年前の鱧鍋の記事はこちらです。→ぽちっ

今回は頭付きのハモが売られていたこともハモ鍋にした理由です。初めて鱧の頭と骨でとった出汁をハモ鍋に使いました。頭付きハモが淡路沖産で、もう一つが徳島産のハモです。両方共に骨切りをして売られています。

右のような小骨の骨切りがされていないと小骨が気になって食べにくいと思います。

右のような小骨の骨切りがされていないと小骨が気になって食べにくいと思います。ハモの水揚げ量の上位3位は次の通りです。

第1位 八幡浜漁港 愛媛県 佐田岬半島

第2位 由良漁港 兵庫県 淡路島

第3位 小松島漁港 徳島県

下の写真が頭と骨です。ハモの分類を紹介します。ニホンウナギとはウナギ目まで共通で、マアナゴとはウナギ目・アナゴ亜目まで共通です。生息地域は西太平洋とインド洋の熱帯・温帯域に広く分布しおり、日本は本州中部以南で見られるそうです。全長は平均1mで最大2.2mだそうです。

下の写真が頭と骨です。ハモの分類を紹介します。ニホンウナギとはウナギ目まで共通で、マアナゴとはウナギ目・アナゴ亜目まで共通です。生息地域は西太平洋とインド洋の熱帯・温帯域に広く分布しおり、日本は本州中部以南で見られるそうです。全長は平均1mで最大2.2mだそうです。

界 動物界 Animalia

門 脊索動物門 Chordata

亜門 脊椎動物亜門 Vertebrata

綱 条鰭綱 Actinopterygii

目 ウナギ目 Anguilliformes

亜目 アナゴ亜目 Congroidei

亜目 アナゴ亜目 Congroidei科 ハモ科 Muraenesocidae

属 ハモ属 Muraenesox

種 ハモ Muraenesox cinereus

英名 Daggertooth pike conger

中国名 海鰻(hǎimán)

韓国名 갣짱어(kaet-tchang-ŏ)

9時に買ってきてすぐに昆布とハモの頭と骨と昆布を鍋に入れて水に入れました。夕食の30分前に温め初めて昆布は出して準備完了です。

ハモの身は一口大に切りました。野菜は水菜とキノコです。

さっそくハモ鍋を始めました。入れて早い段階で食べるので鱧しゃぶに近い食べ方ですが、確実に鱧の身が60℃になってから食べるのでタイトルは鱧鍋として括弧書きで鱧しゃぶといたしました。理由は2019年の記事にも書いたように鱧、鰻、穴子には毒性は強くありませんが、イクシオトキシンという血液毒を持っているからです。毒性は弱い上にフグ毒のテトロドトキシンと違って熱ですぐに分解するので、しやぶしゃぶでも心配はないのですが、実の温度が確実に60℃になって食べた方がいいのでタイトルも鱧鍋といたしました。しゃぶしゃぶに近い鱧鍋ということなのです。

先ずは熱々のハモを酢味噌で食べました。湯引きした冷たい鱧は酢味噌でいただきますが、熱々のハモを酢味噌で食べると格別の美味しさなのです。

もちろんポン酢でもいただきました。ポン酢は高知(土佐)の馬路村の「ぽん酢しょうゆ」を使いました。

鱧はこの程度ごと入れて、あまり茹ですぎないようにいたしました。京都でハモがよく食べられるようになった理由にはハモの生命力が関係していると言われています。今のように旬の夏に普通の魚を活きたまま輸送する手段がなかった時代でも、大阪湾や明石海峡からハモならば活きたまま運べたのが理由のようです。もちろんハモの美味しさも大きな理由だと思います。

やっぱり旬の鱧は酢味噌でもボン酢でも格別でした。

ハモの部分を拡大した写真を紹介します。骨きりの技を感じます。

鍋の後はやっぱり'おじや'(雑炊)と行きたいところです。この日は母と2人だけだったので鱧鍋だけで十分な利用があったので、'おじや'は翌日の昼食で作ることにしました。これが翌日の昼に作った'おじや'です。味付けは塩だけで香り付に醤油を垂らしています。

やっぱり美味しかったです。海苔と一緒に乗せているのは実家の30年物の梅干しです。昨年に床下収納を掃除したら大きな2つの瓶に入った梅干しを見つけました。母は梅干しを時々作っていましたが、少なくとも、ここ30年は梅干しを作っていないので30年物の梅干しと書かしていただいたのです。

これが30年物(以上)の梅干しです。塩分が濃いので30年以上経っていても美味しく食べれるのです。ただし、かなり辛いので少ししか乗せられません。

出汁がまだ余ったので、冷凍して1週間後にも'おじや'を作りました。

'おじや'は雑炊の一つの呼び方のようですが、はっきりした語源は不明なようです。おじやと雑炊の違いは奥が深くいろんな使い分けがされているようですが、我家では鍋の後にその出汁を使って作るときは'おじや'と呼んでいます。

宝塚 第83回ハイク参加 花のみち ⇒ 文化芸術センター ⇒ 手塚治虫記念館 [宝塚]

先日、第84回ハイク(鶴見緑地)の記事を掲載いたしましたが、2023年5月16日に参加した第83回ハイク(宝塚 花のみち など)の記事はまだ書けないでいました。実家のすぐそばだったことから参加者の写真は沢山撮ったのですが、うかつにも景色はほとんど撮らなかったことから記事に出来ないでいました。そこで、今回実家の宝塚に来た機会に記事を

書くために花のみちの写真を撮りに行きました。ただし集合場所の阪急電鉄宝塚駅の写真はハイク当日に撮ったものです。この広場は「宝塚ゆめ広場」で中央に宝塚歌劇100年を記念して歌劇のスターをモチーフにしたシンボルの銅像が建てられています。除幕式は2015年9月1日に行われたそうです。

書くために花のみちの写真を撮りに行きました。ただし集合場所の阪急電鉄宝塚駅の写真はハイク当日に撮ったものです。この広場は「宝塚ゆめ広場」で中央に宝塚歌劇100年を記念して歌劇のスターをモチーフにしたシンボルの銅像が建てられています。除幕式は2015年9月1日に行われたそうです。私の実家の最寄駅は2つ手前の逆瀬川駅ですが、実家から徒歩で直線に近い最短コースを歩いて来るとここに出ます。つまり当日も歩いて宝塚駅に行きました。ハイクの案内の内容を紹介いたします。

1.日にち:5月16日 (火)

2.集合 :阪急電鉄 宝塚駅 改札出口 11:00(厳守)

3.コース:花のみち→宝塚文化芸術センター(屋上庭園&メインガーデン

散策)→芝生広場(昼食&歓談)→自由解散

4.持参品:おにぎり等及び飲み物(食後のコーヒーは火気厳禁故無し)

芝生でのシート

5.その他:オプションとしては「手塚治虫記念館」

私は昼食用の弁当を阪急宝塚(デパート)で買って待っているとハイクをメンバーが集まってきました。最後のメンバーを待っているところです。この時10時53分でした。

11時には全員が集まったので出発しました。

エスカレーターで改札の階から冒頭の写真の地上に下ります。

エスカレーターの下の階が宝塚ゆめ広場と同じフロアーです。

冒頭の写真では宝塚歌劇シンボル像は背中側なので正面からの写真を紹介します。この後、左のアーケードに入って、花のみちを目指しました。

シンボルの銅像部分を拡大いたしました。記念写真を撮られていた横に立っている方にはぼかしを入れさせていただいています。

台座にはTAKARAZUKA REVUE(宝塚歌劇団)と書かれています。クリックすると上下の広い範囲で拡大いたします。

これが進んで行くアーケードSORIO1です。床に大きな矢印が書かれています。

矢印の方向に宝塚大劇場や手塚治虫記念館や宝塚ホテルがあることを示していたのです。こちらの写真は実際に、この角度で撮ったのではなく上の写真の左右方向のみを圧縮したものです。

さらに1階分下ります。下りる前も地面でしたが、下りても地面なのです。このあたりは地面の起伏の大きいところなのです。ここの階段の途中にピアノが置かれていて珍しく弾いている方がおられました。

これが置かれているピアノです。「たからものピアノ」と書かれていました。

調べてみると、子どもの成長で弾かなくなったピアノが市に寄贈されたことで実現し、2021年4月23 日から始まったようです。

宝塚市文化財団のHPに掲載されていた「たからものピアノ」の動画を紹介します。演奏しているのは佐々木英里奈さんです。

SORIO1の花のみち側の出口です。遠くに見える緑が花のみちの出発地点です。

我々は宝塚饅頭と呼んでいるやきもちの創業1934年のお店です。

昔は、やきもちなどの和菓子などを主に売っているお店でしたが、今はパンを焼いて売るパン工房が主体で、やきもち(宝塚饅頭)も販売している形式のお店に変わりました。お店の名前は「ふぇるへん」ですが、河本本舗の名前も残されています。軒下の看板の店名「ふぇるへん」の上に小さく「やきもち・パン」と書かれています。

昔は、やきもちなどの和菓子などを主に売っているお店でしたが、今はパンを焼いて売るパン工房が主体で、やきもち(宝塚饅頭)も販売している形式のお店に変わりました。お店の名前は「ふぇるへん」ですが、河本本舗の名前も残されています。軒下の看板の店名「ふぇるへん」の上に小さく「やきもち・パン」と書かれています。

道路を渡ったところから'花のみち'です。

航空写真で花のみちのルートを紹介します。

紫色ライン(━━)が花のみちです。右の写真はWikipediaに掲載されていた蔵の花の季節の花のみちです。

紫色ライン(━━)が花のみちです。右の写真はWikipediaに掲載されていた蔵の花の季節の花のみちです。━ 花のみち

花のみちに入りました。阪急宝塚駅から宝塚大劇場を結ぶ段葛型道路で、1924年の宝塚大劇場開場により造成されたそうです。宝塚歌劇へ続く花道の意味があるようです。

花のみちは桜が有名ですが、沢山の松の大木が印象的でした。

見上げてみると松の木の大きさが判ります。

左右に渡る陸橋がありました。宝塚ホテルの少し手前です。

宝塚南口駅前からこちらに2020年6月21日移転した宝塚ホテルです。移転前の旧館は創業1926年当時の建物(古塚正治設計)だそうです。その旧館の三角形の屋根を新館でも採用したそうです。

花のみちの左右には車道がありますが、左側(北側)は10時から18時は車両は入れなくて歩行者専用道路になっていました。

宝塚ホテルの辺りは2階のフロアが作られていました。花のみちの両側に車道があることがよくわかる写真です。

振り返った宝塚ホテル方向を撮った写真です。

宝塚歌劇の建物が見えてきました。

宝塚歌劇の関連施設の建物が並んでいました。

手前が宝塚歌劇の宝塚バウホールで奥が宝塚大劇場だと思われます。

昔、この辺りに宝塚ファミリーランドの入口があったと思います。子供を連れて実家に来た時はよく行きました。

1985年の航空写真に紫色ラインで'花のみち'を書き込んでみました。クリックして拡大すると宝塚ファミリーランドも確認できると思います。

阪急電鉄の創業者の小林一三(1873年1月3日~1957年1月25日)の像が立てられていました。阪急電鉄の創業者と言うことは宝塚歌劇の創業者でもあるのです。小林一三(こばやし いちぞう)は鉄道を中心に都市開発・流通事業・観光事業などを一体的に進めて相乗効果を上げる私鉄経営モデルの原型を作った人でもあるそうです。

少し進んで振り返って撮ると右端に宝塚ホテルが写っていました。

この辺りは桜の木が多いです。花のみちは両側の車道より高くなっているのが判っていただけると思います。

少し進んだ景色です。

この辺りに松の大木が植わっていました。

松の木の世代交代を考えて植樹されているようです。やはり松の木にはこだわっているようでした。

姉妹都市の植樹の木にも桜ではなく松が植えられていました。

宝塚らしい像が立てられていました。

正面から撮りました。

ジグザクになっているところもありました。

ベルサイユのバラが植えられている中にベルサイユのバラにちなんだ像が立てられていました。

高く作られた部分が花のみちにアクセントをつけてくれていました。

また松の大木が沢山植わっている部分になりました。

花のみちの標識です。

一休みできる部分も作られていました。

みんなで歩いている写真を紹介します。

立派な花のみちの標識が立てられていましたが、'花のみち'ではなく'花の道'になっていました。

正面から撮った標識です。

花のみちの一番東の端に来ました。

少し進むと文化芸術センターや手塚治虫記念館が見える交差点に出ました。

交差点の名前は手塚治虫記念館前です。

ニトリの看板方向が文化芸術センターへの屋上庭園への道と建物に入るための道があります。今までのイベントを紹介します。

☆ 2018年12月26日(水) 冬の忘年会

第70回 2019年01月19日(土) 兵庫七福神巡りハイク

第71回 2019年03月16日(土) 金比羅宮参拝と讃岐うどんを賞味するハイク

☆第72回 2019年04月20日(土) 神戸市北区の重要文化財巡りハイク

第73回 2019年05月18日(土) 奈良斑鳩の里での散策ハイク

第74回 2019年06月15日(土) 神戸にある世界の宗教寺院巡りハイク

☆ 2019年07月16日(火) 夏の親睦会

第75回 2019年09月20日(土) 神戸鶉野飛行場跡各種設備など散策ハイク

☆第76回 2019年10月19日(土) 京都洛西の竹林と古墳巡りハイク

☆第77回 2019年11月16日(土) 太陽の塔の内部見学(予約)と周辺散策ハイク

☆ 2019年12月25日(水) 冬の忘年会

第78回 2020年01月16日(木) 神戸井植記念館と周辺散策ハイク

第79回 2020年01月30日(木) 京都迎賓館と周辺散策ハイク

☆第80回 2020年02月15日(土) 丹波篠山ハイク

※第81回 2020年03月21日(土) 神戸市立森林植物園の散策

※第82回 2022年06月21日(火) 神戸市立森林植物園のアジサイ鑑賞、散策

☆第83回 2023年05月13日(火) 宝塚花のみち~文化芸術芸術センターなど散策

☆第84回 2023年06月20日(火) 鶴見緑地散策

☆ 2023年07月21日(金) 夏の親睦会

予第85回 2023年10月13日(火) 兵庫大仏/清盛塚など散策

☆:参加 ※:新型コロナを配慮して場所を選択 予:予定

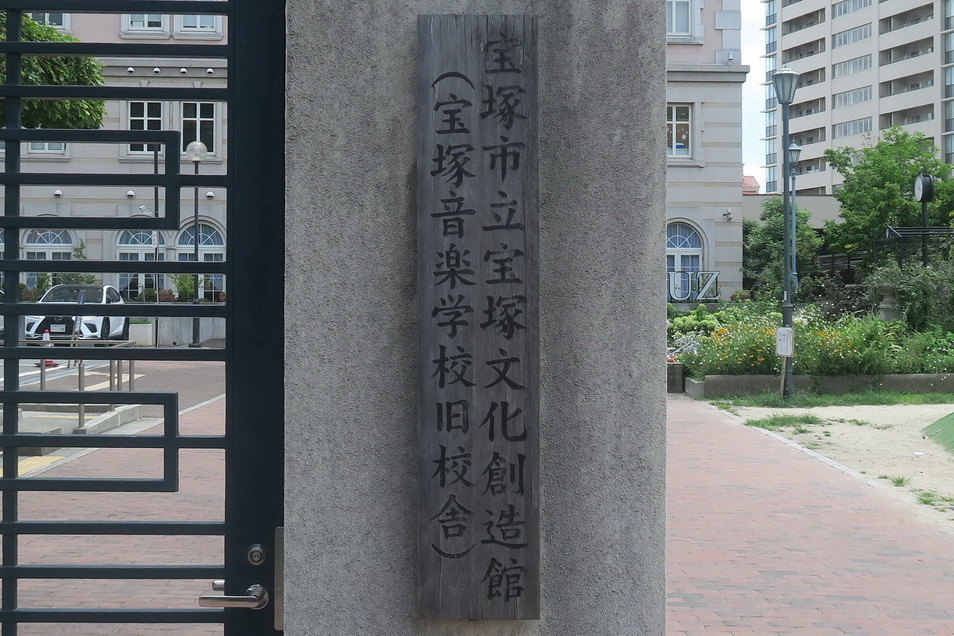

宝塚市立文化芸術センター

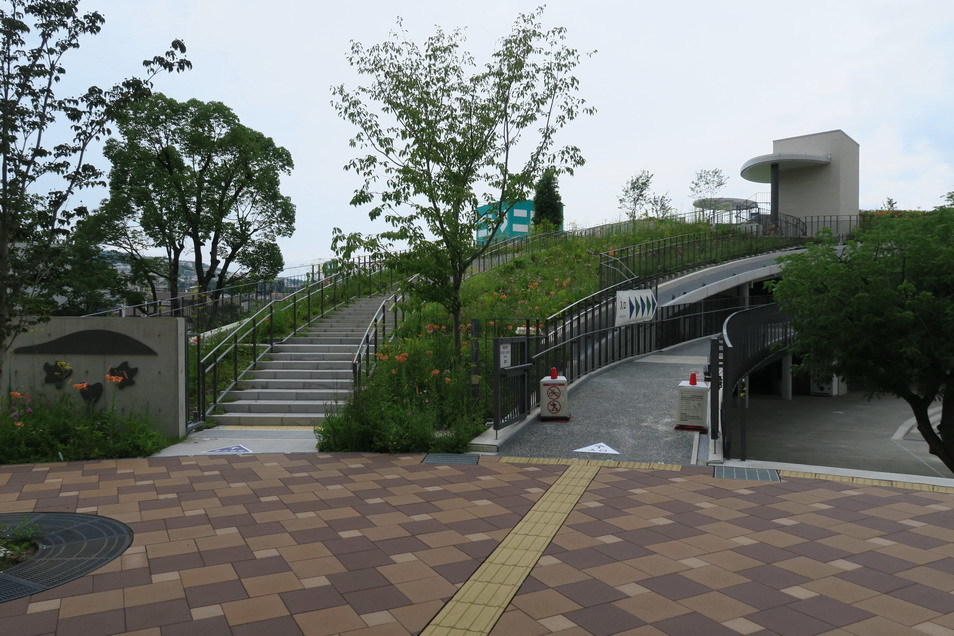

上の写真から文化芸術センターへの入口部分を切り取りました。

文化芸術センターの全景は以前に撮った写真で紹介します。我々が歩いてきたところより1階低いところから撮った写真です。

交差点の信号でばらけたので、後続組みを手塚治虫記念館の前で待っているところです。

こちらが文化芸術センターへの入口への道です。左が屋上庭園に登る階段です。右が文化芸術センター2階入口への道です。先ずは計画通りに左の屋上庭園への階段を上りました。

上からみんなが上ってくるところを撮った写真です。

屋上に上がってみると屋上庭園は貸切られていました。ここで昼食を食べるつもりでしたが地上にあるメインガーデンに移動して食べることにいたしました。参考に利用料金表を紹介します。一日貸切ると5700円で2時間だと1900円でした。この時、利用されている人たちは瞑想しているように感じました。

利用料金表

施設名 利用時間 面積 利用料金

おおやね広場 16時-18時 226.96㎡ 900円

屋上庭園芝生部分 10時-18時 476.82㎡ 5,700円

屋上庭園芝生部分 10時-12時 476.82㎡ 1,900円

以前に撮った写真で宝塚市立文化芸術センターの屋上庭園を紹介したいと思います。階段を登り切ったところの景色です。

西方向からの屋上庭園の全景です。

東方向からの全景です。広い芝生の広場でした。

東野エリアには原っぱの丘イメージして植物が植えられたエリアがありました。

原っぱの丘に植えられている植物の説明板です。植えられていたのは、メアザミ、オトコエシ、カワラナデシコ、ワレモコウ、オミナエシ、フジバカマ、オニユリ、カントウヨメナ、キンキズヒキ、ミソハギ、ホタルブクロ、ウツボグサ、ハマナデシコ、キキョウです。

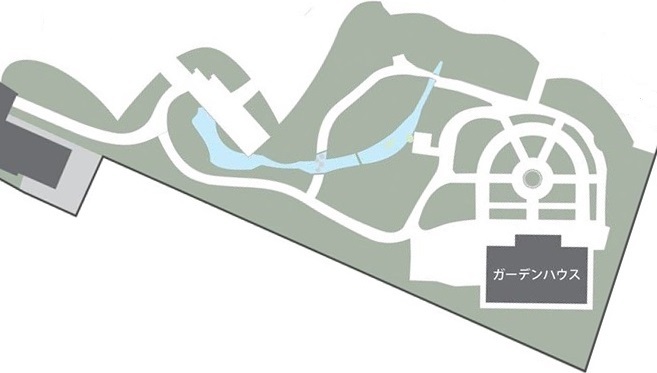

屋上庭園から見たメインガーデンです。こちらで昼食をとることにいたしました。

メインガーデンに入るとすぐに昼食を食べる場所が見つかりました。ガーデンハウスに付属した小さな広場にはテーブルと椅子が置かれていて静かにくつろげそうでした。ここが第83回ハイクの昼食を食べた場所です。今回は冒頭でも説明したように、ほとんどが人しか撮っていないので、以前に来た時に撮った写真を掲載させていただきました。新型コロナに関する注意事項が書かれた張り紙がテーブルに貼られているのが判ると思います。

朝食を食べながら会話している風景です。

久しぶりに会って話が盛り上がったことを紹介したくて9枚の写真を掲載しました。

みんなで記念写真を撮りました。私は右から2人目です。

メインガーデンで食事はしましたが、話が盛り上がったので散策しなかったので以前の記事の写真でメインガーデンを紹介します。見覚えがある方もおられると思います。

本衛星写真は建物の屋上に庭園がないことから建設途中の写真と思われます。黄色の枠で囲った部分がメインガーデンで緑色ラインが散策ルートです。入口は左側(西側)と右上側(北側)にあり、今回は西側(左側)から入りました。左の建物が手塚治虫記念館です。

本衛星写真は建物の屋上に庭園がないことから建設途中の写真と思われます。黄色の枠で囲った部分がメインガーデンで緑色ラインが散策ルートです。入口は左側(西側)と右上側(北側)にあり、今回は西側(左側)から入りました。左の建物が手塚治虫記念館です。メインガーテーンに入っていった手塚治虫記念館の方向から紹介したいと思います。右側の建物が手塚治虫記念館です。

道を進むと庭園らしい景観になってきました。今回の中で人が写った唯一の写真です。

上の写真から人の写っている部分を切り取って追加掲載させていただきました。マスクをされているので「ぼかし」なしで掲載させていただきました。このように小さなお子様を連れた方を数組見かけました。

左側に振り向くと宝塚市立文化芸術センターの建物が見えます。建物の屋上が緑に覆われているのはいいですね。

メインガーデンへの入口の写真を撮り忘れたので以前に撮った写真を紹介します。この時は閉園していたので扉は閉まっていました。今回の写真の中から入口の門が小さく写った写真写真を見つけたので切り取って右に追加掲載いたしました。2枚上の写真と同じものです。

メインガーデンへの入口の写真を撮り忘れたので以前に撮った写真を紹介します。この時は閉園していたので扉は閉まっていました。今回の写真の中から入口の門が小さく写った写真写真を見つけたので切り取って右に追加掲載いたしました。2枚上の写真と同じものです。

庭園内には小さな池と水が流れている小川があります。飛び石が見えます。

散策路の右側にカンゾウ(萱草)に似た花が咲いていました。ヨーロッパで日本や中国の野生のカンゾウを改良を作られたヘメロカリスという名の花であることが、後で分かりました。

そのヘメロカリスの花を拡大いたしました。

棚につる性の植物が巻きついていて白い花を付けていました。

つる性の植物はタイワンソケイ(台湾素馨)でした。

シダも植えられていました。洋風の庭園でシダが使われているのは珍しく感じました。

花が沢山咲いているエリアにあです。

今咲いている主な花の説明板がありました。これでカンゾウ(萱草)に似た花がヘメロカリスであることが判ったわけです。

メインガーデン全体はイングリッシュガーデンのような雰囲気ですが、花が沢山植えられている辺りは幾何学的なデザインになっていました。

円形の中心部分です。

円形部分の最も外周です。

鮮やかなオレンジ色の花がありました。説明板にはなかったので名前が分かりませんでしたが、 sanaさんにコメント欄でアルストロメリアであることを教えていただきました。

界 植物界 Plantae

被子植物 Angiosperm

単子葉類 Monocots

目 ユリ目 Liliales

科 ユリズイセン科 Alstroemeriaceae

属 アルストロメリア属 Alstroemeria

こちらは説明板のハドベキア・プレーソーサンのようです。

ユリも咲いていました。

円形の部分の中心です。

円形の庭園の部分を離れて自然な雰囲気の部分に入りました。

上の方で紹介した飛び石のところも歩きました。

小川のある景色です。紫色の花が咲いていました。

見慣れない大きな植物がありました。大きな植物で背丈より大きくなっているのもありました。

その花を紹介します。

散策路は木々に覆われている部分が多かったです。

小川の流れる景色を別の角度から紹介します。

メインガーデン(庭園)内にある建物の名前はガーデンハウスです。

庭園から見た宝塚市立文化芸術センターの建物です。

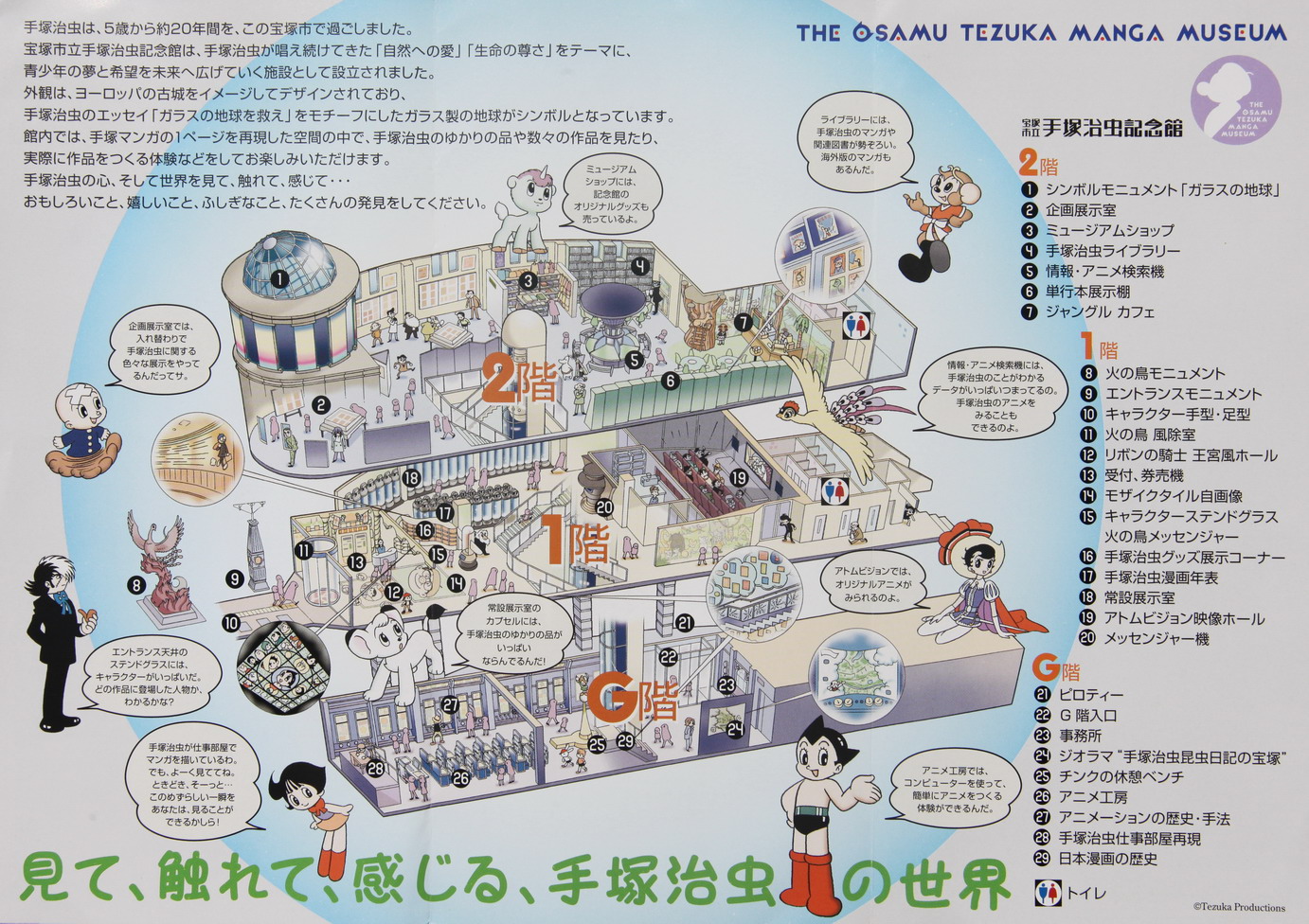

手塚治虫記念館

まだ時間がたっぷりあったので元々の計画ではオプションだった手塚治虫記念館に入って見ることにしました。

中から入ってくる入口を撮った写真です。この写真は今回ではなく以前に来た時の写真を使わさせてもらいました。

受付をしているところです。うれしいことに団体割引になりました。

館内の説明図です。以前に貰ったパンフレットの建物内の配置図です。3階建てですが、一番下がG階でその上が1階で、最上階が3階になります。1階が入口のある階です。建物が傾斜した地面に建っていることからG階は完全な地下ではなく、G階にも出入口があります。画面をクリックすると別画面で拡大配置図を掲載するので、その配置図を見ながら記事を読んでいただくとわかりやすいと思います。

G階の奥の部屋は皆が楽しめるアニメ工房となっていました。

子供たちが座っている機会は情報・アニメ検索機です。子供たちに人気があるようでした。

ハイクの日は2階でリボンの騎士の特別展示が行われていまし。

こちらも特別展示の部屋の1つです。

画像は良くありませんが、上の写真から一部を切り取り拡大表示しました。漫画の色ももう少しはっきりさせるために色調整もしました。

見終わって帰るところです。手塚治虫記念館を出たところで、皆さんとは別れて実家に帰りました。皆さんは宝塚駅に向かったそうです。

手塚治虫記念館からは東方向に'花のみち'に似た雰囲気の道が続いていました。この写真はハイクの時でなく、本記事を掲載するために写真に撮りに来た時に撮ったものです。

おそらくファミリーランドがあったころの名残ではないかと想像してしまいました。

'花のみち'に似た雰囲気の道を左に曲がった景色です。ツタが絡んだ建物があります。

これがその建物です。

こちらが入口の門です。

門には宝塚音楽学校旧校舎と書かれていました。1937年から宝塚音楽学校本校舎として使用され、戦前戦後を除き、1998年までの約45年間にわたって、多くの卒業生を送り出してきた施設でした。

正面玄関側から見た建物です。

玄関にも宝塚音楽学校旧校舎と書かれていました。

館内の案内図があったので撮りました。部屋の用途は当時とは違うと思いますが、配置は当時のままのように感じました。

階段が昔の音楽学校を感じさせてくれているように感じました。この次は上の階に上がってみたいと思います。

使用麺玄関とは反対側です。

セレブなプライベート・パーティー [ウクライナ]

2023年7月31日再掲載 タイトル:セレブなプライベート・パーティー

前記時で過去に掲載したウクライナのDnepropetrovsk(現在の名前はDnipro)の記事何気ない街の風景を再掲載させていただいたので、もう一つだけ戦闘地域に近いDniproの記事を再掲載させていただきます。

前記事はロシアの軍事侵攻で暗い内容になってしまったので、Dniproの記事の中でも最も明るい雰囲気だと思うパーティーの記事にしたいと思います。我々が湖畔のレストランで右の写真の個室でウクライナ料理を食べていた時、同じレストランの敷地内の屋外にテーブルを並べてパーティーが行われていたのです。上の写真の説明は下の方で行っています。

パーティーが行われていたのは下記の航空写真の緑色マーク(

パーティーが行われていたのは下記の航空写真の緑色マーク( この川はドニエプル川で破壊されたカホフカダム(Kakhovka Dam)やザポロジエ原発(Zaporizhzhia Nuclear Power Plant)の上流になります。

破壊されたカホフカダム(水力発電)やザポロジエ原発との位置関係が判る広い範囲の地図を紹介します。空色マーク(

破壊されたカホフカダム(水力発電)やザポロジエ原発との位置関係が判る広い範囲の地図を紹介します。空色マーク( 2023年8月03日 閲覧数:3,559 nice!:294 CMT:28 再掲載時

2023年8月04日 閲覧数:3,746 nice!:331 CMT:38 06時19分

2023年8月05日 閲覧数:3,912 nice!:347 CMT:42 11時40分

2023年8月05日 閲覧数:4,025 nice!:352 CMT:46 09時09分

2011年8月26日掲載 タイトル:セレブなプライベート・パーティー

写真の上のカーソルが の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

ウクライナのドニプロペトロウシク(Dnepropetrovsk)という町の湖畔のレストランで食べたウクライナ料理を紹介いたしましたが、

そのレストランで見るからにセレブな人たちプライベートなパーティーが行われていました。

そのレストランで見るからにセレブな人たちプライベートなパーティーが行われていました。単なる食事会でないと思われた理由は後で紹介するとします。ヨーロッパと同じ習慣だとすればこちらに背中を見せて座っている男性の何らかのお祝いだと思います。雰囲気からして誕生日のお祝いかもしれません。

白いジャケットの背中の模様も気になります。娘さんと思われる女性が一眼レフを持っているのも

印象的でした。

印象的でした。パーティーを撮影する人も雇われていました。そのおかげで私も写真が撮りやすかったです。気になっていたジャケットの背中の模様を右に紹介します。クリックすると拡大するので是非と拡大写真をじっくりと見てください。MONDOの文字が気になります。

レストラン大きな敷地の中で一番景色のいい場所に特別にテーブルをセッテングされていました。クリックすると拡大するので雰囲気が少しわかってもらえるかもしれません。

我々のテーブルの場所からの景色です。

ウクライナの農家をもとにしたレストランだそうです。湖の畔の素敵なレストランでした。極寒の冬の季節はこの建物の中で食事をするのでしょうね。

前にも紹介しましたが湖畔からの景色を紹介します。この景色の目の前手にテーブルがセッテングされていました。この写真はクリックすると拡大するので景色を楽しんでください。

これはレストランのイベントではなく、上のパーティーの方がプライベーに依頼した踊りだそうです。確認したところウクライナの民族衣装でもないしウクライナの民族的な踊りとは関係ないそうです。先ほどのテーブルからこの踊りの会場に移動して皆さん楽しまれておられました。動きと迫力を実感してもらうために連続8枚の写真を掲載いたします。その次に掲載させていただいた動画を見てもらえればわかりますが女性や子供さんも興味深く(?)、見ておられました。8枚の写真はクリックすると拡大いたします。

上の8枚の写真のスライドショーです。→別画面

動画も掲載いたしました。動画の最後にセレブなパーティーの人たちも登場しますので是非とも、最後まで見てほしいです。踊りの種類はサンバ系?

上の写真は4名で踊っていますが、この動画を撮った時は3名で踊っていました。動画は永久に繰り返すように設定しています。画面上でクリックするごとにストップとプレーを繰り返します。

上の連続8枚の写真の後ろから2枚目の写真から切り取ったものです。髪の流れ方からも動きの大きな踊りであることがわかってもらえると思います。夕刻(18時44分)で暗くなってきている上に動きが早いので鮮明な写真ではありませんがクリックすると拡大するように設定しました。

上の連続8枚の写真の後ろから2枚目の写真から切り取ったものです。髪の流れ方からも動きの大きな踊りであることがわかってもらえると思います。夕刻(18時44分)で暗くなってきている上に動きが早いので鮮明な写真ではありませんがクリックすると拡大するように設定しました。

ウクライナの前大統領の演説はじまったとの事なので我々も見に来ました。でも我々と一緒に食事をしていたウクライナに住んでいる人が前大統領と顔が違う、本物ではない、と言い出しました。実は、これもプライベートのパーティーのメンバーが依頼した物まねのタレントの方だったのです。

右下の画面が動画です。プレーボタン( ► )をクリックすると物まねを聞くことが出来ます。画面が小さいので画面の中のYouTubeの文字の部分、或いは右下の [ ] をクリックすると大きな画面で動画を見ることが出来ます。我々にはわかりませんが、しゃべり方が似ているのでしょうね。これ以外にもいくつかのイベントがあったので、かなりのセレブな人たちのパーティーであると判断したわけです。2011年7月11日の時点での前大統領になるのは第3代大統領のヴィクトル・ユシチェンコということになります。ウクライナの各大統領の在任期間は下記の通りです。

初代 レオニード・クラフチュク 1991年12月05日~1994年07月19日

2代 レオニード・クチマ 1994年07月19日~2005年01月23日

3代 ヴィクトル・ユシチェンコ 2005年01月23日~2010年02月25日

4代 ヴィクトル・ヤヌコーヴィチ 2010年02月25日~2014年02月22日

代行 オレクサンドル・トゥルチノフ 2014年02月23日~2014年06月07日

5代 ペトロ・ポロシェンコ 2014年06月07日~2019年05月20日

6代 ウォロディミル・ゼレンスキー 2019年05月20日~在任中

ストリートビュー(SV)でレストランの入口を紹介します。広大な敷地のレストランであることを感じていただけると思います。

敷地内のSVもいくつか紹介します。→ SV1 SV2 SV3 SV4 SV5 SV6

SV3の少し手前で今回のプライベート・パーティーが行われていました。

何気ない町の風景 Dnepropetrovsk [ウクライナ]

2023年7月31日再掲載 タイトル:何気ない町の風景 Dnepropetrovsk

前記事で過去記事を見ているとウクライナのDnepropetrovskの記事をいくつか掲載していたことを思い出しました。ここはロシアによるウクライナへの軍事進攻(侵略戦争)で占領まではいかなかったようですが戦闘地に近くウクライナ第4の都市でもあることから、ミサイルや砲撃により大きな被害を受けた場所であることから、再掲載したいと思います。美しい町並みと破壊された街並みを比べてみてください。ロシアの軍事侵攻により美しい街が破壊つくされたようです。これがDnepropetrovskの今の状態のようです。この写真はgattyimagesから転用させていただきました。クリックするとオリジナルを表示します。ビルが大きく破壊された複数の写真は2023年1月15日のロシアによるDnepropetrovskの住宅ビルへのミサイル攻撃で破壊されたものです。

私の記事の中で「Dnepropetrovsk」の文字が入った記事→ポチッ

gattyimagesに登録されている写真を見ていると、こちらの2匹の災害救助犬がDnepropetrovskで活躍していました。犬種はコーギーとシェパードのようです。心温まる写真も必要だと思い掲載しました。写真をクリックすると3枚の写真を同時に表示します。

Dnipropetrovskの場所が空色マーク(

ドニプロの町の中心あたりの航空写真を紹介します。黄色マーク(

2023年7月31日 閲覧数:4,141 nice!:219 CMT:26 再掲載時

2023年8月01日 閲覧数:4,267 nice!:244 CMT:30 06時05分

2023年8月02日 閲覧数:4,418 nice!:266 CMT:49 09時29分

2011年8月26日掲載 タイトル:何気ない町の風景 Dnepropetrovsk

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

ウクライナの地方都市であるDnepropetrovskの朝の風景を紹介いたします。すでにこの町の路面電車や教会などを紹介いたしましたが何気ない町並みを紹介いたします。こちらは石畳です。急な坂道の石畳で向こうからこちらに向かって登っています。車のタイヤで石畳がつるつるに磨かれているようでした。

古い建物が大切に使われていました。いったい何年前の建物なのでしょうね。

これが普通の景色なのです。Dnepropetrovskは日本語ではドニプロペトロウシクですが、一回では覚えられませんね。

広い歩道に、豊かな緑があふれる町でした。

このような感じの建物があふれていました。

大きな建物もありました。昔から豊かな町だったことを窺うことが出来た気がしました。

おばさんたちが掃除の合間に鳩たちに餌を与えていました。スカーフを頭に巻いているのは姿は、ウクライナを感じさせてくれる景色でした。

上のおばさんたちと道路を挟んだところの小さな学校らしい建物の壁に女性の先生らしい像が取り付けられていました。下の文字が読めると像の由来がわかるのでしょうね。クリックすると拡大します。ロシア語かウクライナ語だと思いますが1868年と1872年が読みとれます。さてどのようなことがかかれているのでしょうね。女性の名前はАлександра Михайловна Калмыкова(アレクサンドラ・ミハイロフナ・カルミコワ 1847年12月26日~1926年4月1日76歳)です。