北海道はサクランボの季節でした。 山本観光果樹園 [積丹 余市 ニセコ]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

2017年7月21日に千歳空港に着くと長男が孫を連れてくるまで迎えに来てくれていました。一旦、長男家族の家まで行き、積丹の宿に向かいましたが、北海道は今がサクランボが旬と言うことでサクランボ狩りが出来る場所に寄りました。孫は6月12日に2歳になったばかりでした。

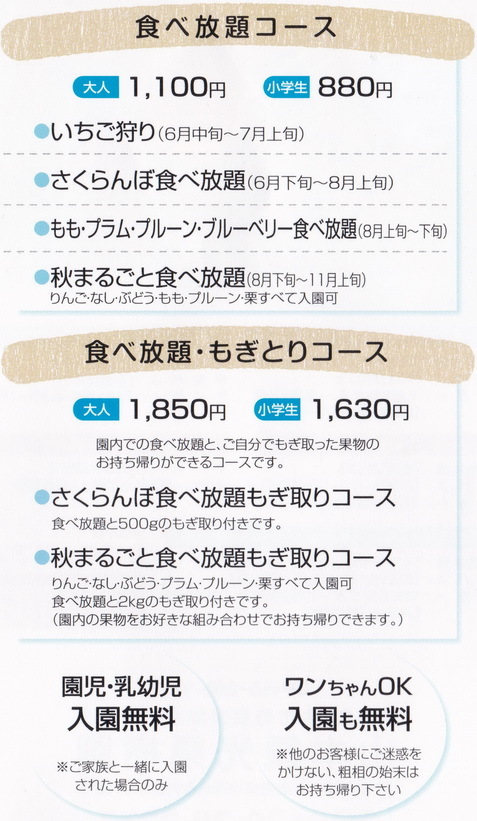

さくらんぼ狩りに行ったのは余市の近くでの山本観光果樹園です。下記の写真が事務所で、建物内には果物などの直売所とレストランがありました。下記の料金は食べ放題コースので、食べ放題+500g持ち帰りは大人で1850円でした。今回は食べ放題のみで、10%引きのクーポンがあったことから3人で2970円(=3300円-330円)でした。

名前 山本観光果樹園

住所 北海道余市郡余市町登町1102-5

電話 0135-23-6251

料金 大人:1100円 小学生:880円

園児・乳幼児:無料 ワンちゃん:無料

特徴 いろんな種類のサクランボが食べれる

こちらの果樹園では、さくらんぼ以外にブラム、もも、ぶどう、りんご、和なし、プルーン。ブルーベリー、くるみ、栗が植えられており、かなり大きな果樹園と推察されます。その中で臙脂色ライン(━━)で囲ったところが、さくらんぼ畑で、かなりの広さがありました。さくらんぼ畑の右側(東側)はリンゴ畑(またはプラム畑)でした。美味しいウニが食べれる季節とサクランボの季節が一緒だから実現したサクランボ狩りでした。

6月中旬~7月上旬 いちご狩り

6月下旬~8月上旬 さくらんぼ狩り

8月上旬~8月下旬 もも・プラム・プルーン・ブルーベリ狩り

8月下旬~11月上旬 りんご・なし・ぶどう・栗など狩り

━━ 山本観光果樹園エリア

━━ さくらんぼ畑エリア

━━ 散策ルート

沢山、サクランボが売られていました。

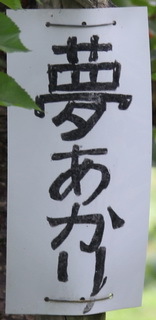

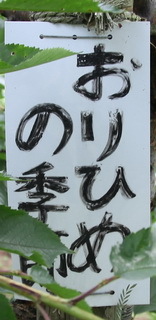

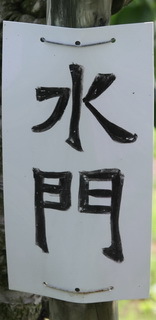

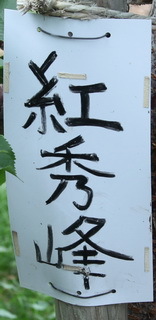

冒頭で、こちらのサクランボ狩りの特徴として、いろんな種類のサクランボが食べれると記載いたしましたが、イメージ的には20~30種類のサクランボがあったように感じました。そんな中で気の名前の札を撮ったのは次の12種類でした。それ以外に、名前が分かっている範囲で、紅さやか、月山錦、サミット等がありました。

佐藤錦、元祖佐藤錦、大将錦、紅ゆたか、紅てまり、南陽、

夢あかり、 紅きらり、おりひめの季節、水門、紅秀峰、さおり

事務所から出たこの場所でサクランボ狩りに関する説明を受けました。事務所の近くは上にビニールが張られていました。今の時期に美味しいのは佐藤錦で赤く色づいたもので。露天の部分は傷ついているものもあるけれども、太陽が直接当たるのでお薦めだと教えてもらいました。お客さんの半分以上はアジア系の外国人で、全て個人ツアーで来られた人たちでした。いろんな言葉が飛び交っていました。食べ放題ですが、我々より上品な食べ方でした。

こちらは事務所近くの紅秀峰です。見事な実を沢山つけていました。事務所近くの木は低いところの実は少なく高いところの実が沢山残っていました。紅秀峰は1979年に佐藤錦に天香錦を交配して得られた実生から選抜育成され、1991年に品種登録された品種です。

こちらは事務所近くの紅秀峰です。見事な実を沢山つけていました。事務所近くの木は低いところの実は少なく高いところの実が沢山残っていました。紅秀峰は1979年に佐藤錦に天香錦を交配して得られた実生から選抜育成され、1991年に品種登録された品種です。

こちらは「佐藤錦」です。最も有名な佐藤錦が最も沢山植えられていました。スーパーで見る佐藤錦とは比べ物にならないほど見事な大きさでした。佐藤錦は佐藤栄助によって果肉が固くて酸味のある「ナポレオン」と、甘いが保存の難しい「黄玉(きだま)」の交配を15年かけて大正13年に作り出された品種で、現在日本で最も栽培されています。

こちらは「佐藤錦」です。最も有名な佐藤錦が最も沢山植えられていました。スーパーで見る佐藤錦とは比べ物にならないほど見事な大きさでした。佐藤錦は佐藤栄助によって果肉が固くて酸味のある「ナポレオン」と、甘いが保存の難しい「黄玉(きだま)」の交配を15年かけて大正13年に作り出された品種で、現在日本で最も栽培されています。

拡大いたしました。産地だからこそ完熟が食べれるので、もっと甘い赤色の濃いものがおすすめです。太陽が直接当たる露天では沢山の真っ赤な佐藤錦をいただきました。他のサクランボも含めて一人80粒以上は食べたと思います。

拡大いたしました。産地だからこそ完熟が食べれるので、もっと甘い赤色の濃いものがおすすめです。太陽が直接当たる露天では沢山の真っ赤な佐藤錦をいただきました。他のサクランボも含めて一人80粒以上は食べたと思います。

こちらは「水門」と言う品種です。佐藤錦より少し小粒でしたが、今回の中で一番おいしく感じられたサクランボでした。ただし、この写真のサクランボではなくもっと日当たりの良いところで、さらに赤い色の実でした。品種よりは完熟度の影が大きいのかもしれません。

こちらは「水門」と言う品種です。佐藤錦より少し小粒でしたが、今回の中で一番おいしく感じられたサクランボでした。ただし、この写真のサクランボではなくもっと日当たりの良いところで、さらに赤い色の実でした。品種よりは完熟度の影が大きいのかもしれません。

こちらが日当たりの良いところで真っ赤に熟していた「水門」です。こちらは一番おいしいと感じました。水門は明治時代に小樽市の藤野園で発見されて、北海道でも古くから親しまれてきた品種だそうです。1911年に命名されたそうです。

その「水門」の木全体の写真です。この木は日当たりが良いところに植わっていることが分かっててもらえると思います。

こちらは「紅てまり」という品種です。

こちらは「紅てまり」という品種です。名前のように鮮やかな紅色をしていました。いろんな品種を同時に食べたからこそ味の違いが判りましたが、別々に食べると違いは判らなかったと思います。1980に交配されて2000年に品種登録された新しい品種です。我家のワンコ(ムサシ)と同じ17歳です。

こちらも「紅てまり」だと思います。

2014年の日本の生産量の順位です。現在の北海道の生産量も状況から判断して2位と思われます。北海道は2005年には3位にも入っていなかったことから、徐々に順位を伸ばしてきたのではないでしょうか。

1位 山形県 14,500 t

2位 北海道 1,430 t

3位 山梨県 1,190 t

4位 青森県 605 t 5位 秋田県 364 t

6位 福島県 337 t 7位 長野県 278 t

8位 群馬県 118 t 9位 新潟県 104 t

10位 岩手県 29 t 全国合計 19,000 t

右の写真のように高い脚立が各所に沢山置かれていたので高いところの実も採ることが出来ました。下の写真のような籠を事務所の出発場所で渡されました。採ったサクランボはそのまま食べるので、食べた後の種を入れました。2歳になったばかりの孫ですが30粒以上は食べたと思います。

右の写真のように高い脚立が各所に沢山置かれていたので高いところの実も採ることが出来ました。下の写真のような籠を事務所の出発場所で渡されました。採ったサクランボはそのまま食べるので、食べた後の種を入れました。2歳になったばかりの孫ですが30粒以上は食べたと思います。

こちらが佐藤錦より大粒で高価な品種「南陽」です。この品種は晩生種で、サクランボで有名な山形県では開花時期が遅いことなどから結実が不安定で、栽培が普及しなかったようですが、開花時期が揃う北海道においては着色、食味共に出来が良く、1988年には優良品種に認定され栽培が広がったサクランボです。北海道のための品種と言えると思います。写真のものはまだ色が薄いけれども食べごろの実もありました。

こちらが佐藤錦より大粒で高価な品種「南陽」です。この品種は晩生種で、サクランボで有名な山形県では開花時期が遅いことなどから結実が不安定で、栽培が普及しなかったようですが、開花時期が揃う北海道においては着色、食味共に出来が良く、1988年には優良品種に認定され栽培が広がったサクランボです。北海道のための品種と言えると思います。写真のものはまだ色が薄いけれども食べごろの実もありました。

こちらは「おりひめの季節」という品種です。色はアメリカンチェリーのようですが、味は別物でした。「サミット」と言う品種も同じような色でした。やはり佐藤錦のような色合いのサクランボの方が美味しく感じてしまいます。

こちらは「おりひめの季節」という品種です。色はアメリカンチェリーのようですが、味は別物でした。「サミット」と言う品種も同じような色でした。やはり佐藤錦のような色合いのサクランボの方が美味しく感じてしまいます。

こちらが「夢あかり」です。枝にそって実がついているのが分かってもらえると思います。夢あかりはサクランボとしては実が硬いために、過熟になりにくい性質があることから、氷温貯蔵により正月に食べることが出来るそうです。

こちらが「夢あかり」です。枝にそって実がついているのが分かってもらえると思います。夢あかりはサクランボとしては実が硬いために、過熟になりにくい性質があることから、氷温貯蔵により正月に食べることが出来るそうです。

こちらは事務所から遠くに離れた場所の「佐藤錦」です。ここまでくると人気の佐藤錦も食べごろの実が沢山残っていました。見事な景色でした。

どこを見ても沢山の実がついていました。食べ放題を実感いたしました。きれいで色が濃くて大きな実だけを沢山食べました。

低い位置にも佐藤錦の実が残っていたので、2歳1ケ月の孫でも自分で採って食べることが出来ました。事務所に近いところでは出来なかったことでした。やはり自分で採って食べるのは子供にとってもうれしいと思います。

こちらも事務所から遠いところの「紅きらり」です。こちらも赤くて見事な実がを沢山つけていました。平成元年(1989年)に「レーニア」♀と「コンパクトステラ」♂を交配し、2008年に品種登録されたサクランボです。ほとんどのサクランボは自分の花粉では実が出来ないので2本維持用植える必要がありますが「紅きらり」は、極めて珍しい自家和合性の品種で、自分の花粉だけで結実するそうです。

こちらも事務所から遠いところの「紅きらり」です。こちらも赤くて見事な実がを沢山つけていました。平成元年(1989年)に「レーニア」♀と「コンパクトステラ」♂を交配し、2008年に品種登録されたサクランボです。ほとんどのサクランボは自分の花粉では実が出来ないので2本維持用植える必要がありますが「紅きらり」は、極めて珍しい自家和合性の品種で、自分の花粉だけで結実するそうです。

直売所で売っていた佐藤錦です。奥から2300円、1150円、1000円、550円、450円です。どれもお得なようです。家に帰ってから、このことをムサシと留守番している家内に話したら「送ってくれたらよかったのに」と言われてしまいました。確かに!

一番左が北海道に適したサクランボ「南陽」です。どれも見事なサクランボでした。これらを一人990円で食べ放題で食べてきたわけです。値打ちがありました。 南陽:3000円 サミット:1300円 佐藤錦:2300円

さくらんぼ狩りをした山本観光果樹園の場所を広い場所の地図で紹介します。我家の近くのスーパーでは少し前まではサクランボが沢山並んでいましたが、今はモモやブドウにかわってサクランボを見枯れることはありませんが、北海道ではサクランボの季節だったのです。

━━ 新千歳空港 A → B 汐さいの宿・海浜館 7月21日移動ルート

くだもの狩りの詳しい説明の部分をパンフレットから転用させていただきました。

くだもの狩りの詳しい説明の部分をパンフレットから転用させていただきました。ワンちゃんを連れてきて散歩させながらサクランボが食べれるのもいいですね。小学校に入る前の子供さんは無料なのでお得です。

小さい文字が読みにくい場合はクリックすると拡大するので読みやすくなると思います。

日司漁港(ひづかぎょこう) Hiduka Fishing Port [積丹 余市 ニセコ]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

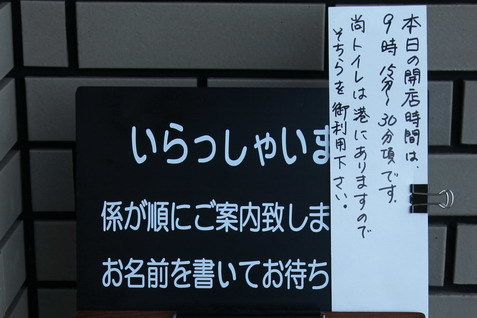

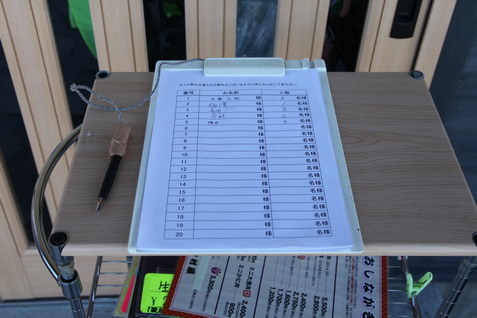

前記事で積丹(しゃこたん)の赤バフンウニ丼を食べたことを紹介しましたが、その右の写真の赤バフンウニ丼を食べたお店は、開店から25分後には順番待ちの紙に75組(約200名)が記入されるほどの人気店の「みさき」でした。

前記事で積丹(しゃこたん)の赤バフンウニ丼を食べたことを紹介しましたが、その右の写真の赤バフンウニ丼を食べたお店は、開店から25分後には順番待ちの紙に75組(約200名)が記入されるほどの人気店の「みさき」でした。その人気店があったのが日司漁港(ひづかぎょこう)の近くだったのです。お店に着いて開店までの時間に日司漁港を中心に周辺を散策したので紹介したいと思います。

お店「みさき」と日司漁港の位置関係を示した案内図です。日司漁港(ひづかぎょこう)は英語ではHiduka Fishing Portと書かれていました。本案内図は漁港に立てられていた案内板の一部で、クリックするとHiduka Fishing Portと書かれた案内図全体を表示します。

お店「みさき」と日司漁港の位置関係を示した案内図です。日司漁港(ひづかぎょこう)は英語ではHiduka Fishing Portと書かれていました。本案内図は漁港に立てられていた案内板の一部で、クリックするとHiduka Fishing Portと書かれた案内図全体を表示します。住所:北海道積丹郡積丹町日司町564

Googleの航空写真でも日司漁港と周辺を紹介いたします。 みさき(

━━ 汐さいの宿 → みさき駐車場 17.3km

日司漁港はいくつかの大岩か取り囲むようにしてつくられた港でした。その中でも最も存在感のあった大岩がこちらでした。大岩の上には鳥居が建てられており、この地域の人たちにとっても大切な存在なのだと感じました。この大岩の名前は弁天岩だそうです。

少し角度を変えて見た大岩です。手前の船は、うに獲り船です。是非ともクリックしてみてください。第一明見丸の名が読み取れると思います。別の角度から撮った写真からは漁栄丸と真美丸の船名が判りました。それ以外にも2隻に名前の痕跡がありましたが読み取るほどの鮮明さはありませんでした。

大岩の上の鳥居です。神社に建てられる形の鳥居のようです。材料は木で作られているようです。

大岩の上にには鳥居以外にも構造物が建てられていました。電線も見受けられました。写真内にはウミネコ(またはカモメ)が写っています。クリックするとウミネコ(またはカモメ)が4羽ほど写った別角度の写真を表示します。

日司漁港は訪れる釣り人(つりびと)が少ない穴場的釣り場として紹介されていました。一番大きな堤防のL字の角はテトラ越しの外海側ではクロガシラガレイ、スナガレイ、ホッケ、アブラコがヒットするそうです。港の左端にある南堤防の先端から狙うとスナガレイ、マガレイがヒットするそうです。港内の突堤、岸壁から広範囲に狙うとマイカ、ヤリイカ、マメイカなどが釣れると書かれていました。

右奥に「みさき」が見える写真です。海辺にはウニ獲り船が9隻並んでいます。

上の写真と同じ場所から日司漁港(ひづかぎょこう)の方向を撮った写真です。イカ釣り漁船らしい船が写っています。

そのイカ釣り漁船らしい船の写真を撮るために漁港の方に歩いていきました。やはりイカ釣り漁船でした。船名は第八明見丸でした。上で紹介した小さなウニ獲り舟は第一明見丸でした。関連があったのです。ネットで情報を調べてみると、釣り船や観光船としても使われているようです。

イカ釣り漁船のあたりから大岩方向を撮った景色です。日司漁港は釣りの穴場的存在のようです。→ポチッ

漁港には倉庫のような建物もありました。漁港にはトイレが完備しているので、お店の開店前にも利用が可能です。お店の順番待ちの記入用紙の上に「トイレは港にありますで、そちらを御利用下さい。」と書かれていました。

今回の旅で新しい訪問場所が増えました。→ポチッ

歴史を感じさせてくれる板壁の建物もありました。

中央バス積丹線の日司停留所です。大岩も写っています。

こちらの道を進むと積丹岬です。

港から見た神威岬方向の景色です。

ネットで書かれていた積丹の生うに丼のTOP20を紹介します。ただし、個人的な評価であり私自身で確認したわけではないので参考程度と考えてください。

ここにリストアップされてお店以外に沢山の名店はあると思います。

下記地図の画面内には「B柿崎商店 海鮮工房」と「I勝栄鮨」を除いた18店舗がプロットされます。地図上の

リストの中の「Gみはらし荘」は宿泊場所の候補でしたが小さな子供はNGだったので泊まれませんでした。「L鱗晃 積丹本店」の関係した「 鱗晃荘」も候補でしたが、宿の部屋から海が見える方を優先して「汐さいの宿 海浜館(

1位 A みさき

2位 B 柿崎商店 海鮮工房

3位 C 中村屋

4位 D 美国観光ハウス

5位 E ふじ鮨 積丹本店

6位 F 純の店

7位 G みはらし荘

8位 H 港寿司

9位 I 勝栄鮨

10位 J 新家寿司

11位 K 温泉旅館 北都

12位 L 鱗晃 積丹本店

13位 M なぎさ食堂

14位 N カムイ番屋

15位 O さわ

16位 P 新生

17位 Q いい田

18位 R 徳弥

19位 S うに膳屋 積丹本店

20位 T 田村 岩太郎商店

赤ばふん生うに丼 みさき [積丹 余市 ニセコ]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

2017年7月21日から7月23日まで北海道旅行に行ってきました。目的は2014年4月1日に北海道に転勤なった長男家族に初めて会いに行くことですが、この時期に決めたのは上の写真の貴重な赤バフンウニを食べに行くためでした。赤バフンウニの正式名称はエゾバフンウニです。食べることが出来るのは6月から8月で、7月が美味しいとのことでした。他のウニに比べて収穫量が少ないことから貴重なウニです。北海道の積丹(しゃこたん)で、その赤バフンウニを食べさせる超有名なお店に長男家族に連れて行ってもらったのでした。

そのお店は漁師が経営しており、自ら朝に採ってきた赤バフンウニを割って丼にして出す「赤ばふん生うに丼」は1日15食限定なのです。それを食べるためには開店と同時にお店に入る必要があるのですが、お店では名前を書く紙が開店より前に入口に出されるので、長男だけが宿泊している宿を朝早く出発して名前を記入て、宿に戻って朝食をとって開店前にお店に着くようにみんなで宿を出発することにいたしました。私もそれを体験させてもらうために長男と一緒に記入のために朝早く行ってみることにいたしました。

宿である「汐さいの宿 海浜館」からお店までの距離は17.3km(━━)です。つまり名前を書くためだけに往復で34.6kmほど走るのです。

━━ 汐さいの宿

宿泊場所は北海道積丹郡積丹町大字美国町字船澗366-4にある「汐さいの宿 海浜館」で宿泊した部屋からは黄金岬とビヤノ岬と宝島とゴメ島が目の前に見えます。右端の島が宝島で、小さな岩礁がゴメ島で、左に見える岬がビヤノ岬です。この写真は朝の散歩で黄金岬に登って撮ったものです。本写真はクリックすると横長画面で特別に大きく拡大します。

宿を長男と一緒に出発しました。宿の前です。隧道の名前は

茶津トンネルです。下の写真では上から垂れ下がっている草木のためにトンネルの名前を読むことが出来ませんでしたが反対側から撮った写真がありました。

茶津トンネルです。下の写真では上から垂れ下がっている草木のためにトンネルの名前を読むことが出来ませんでしたが反対側から撮った写真がありました。

あと2kmのところで赤バフンウニを食べることが出来る「中村屋」と「みさき」の看板がありました。

お店に着くまでの海沿いの景色です。遠くに見えているのが積丹岬です。

写真の左のカーブを曲がった先に見える白っぽい建物が目的の「みさき」です。その少し手前の2つの生うに丼の看板が立っているのが「中村屋」です。両方ともに漁師がやっているお店です。

目的のお店が目の前で車の中から撮った写真です。すでに1台の車が到着していて駐車していました。

左端の赤い車が我々より早く来ていた車です。我々は右のシルバー色の車です。赤い車の人が1番で、我々が2番でしたが、まだ名前を書く紙が出されていませんでした。

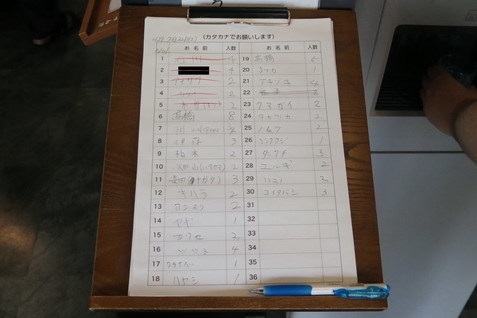

名前を書くのは長男に任せて、私は目の前の海の写真を撮りに海の方に行きました。

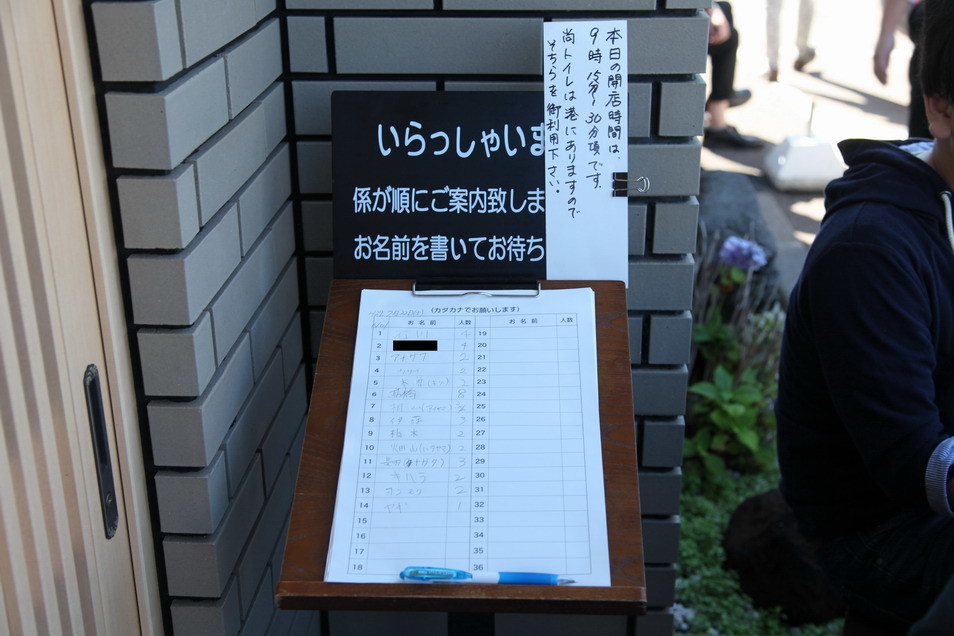

お店に戻ってくるとすでに紙が出されて名前が書かれていました。到着後3分後に紙が出されたそうです。私はその1分後にお店に戻ってきたとのことでした。我々は2番目に書くことが出来ました。1番の組は4名で、我々も4名でした。一人は2歳なので注文するのは3食予定です。これで1日限定15食の赤ばふん生うに丼を食べれることが出来そうです。紙が出された時間は記載すると今後さらにエスカレートすると思われるので、あえて時間は伏せさせていただきます。1番の方に後で話を聞くと、北海道の方で家を暗い内から出発してここに直接来られたと言われていました。出発時間は教えてもらいましたが、同様の理由で記載は控えたいと思います。

一旦、泊まっている宿に帰って朝食を食べてから全員で開店時間に合わせて来ればよいことになります。したがって、ここにいる必要がないのですぐに泊まっている宿に向かって出発いたしました。お店の開店は9時15分~30分ごろとのことなので、再訪は9時頃でもよいのですが、開店時間では駐車スペースがなくなってしまうので、8時半までには来るつもりです。

宿に戻る途中で看板が沢山あることに気が付きました。この写真では「みさき」だけですが、「中村屋」の看板も沢山ありました。これほど沢山の看板を出しているお店は無かったので、どうやら一般の人が赤バフンウニを食べることが出来るのは、積丹では漁師直営の2軒だけのようです。

朝食を食べた後に宿「汐さいの宿 海浜館」をチェックアウトして、今度は4人全員で出発いたしました。写真は宿の駐車場を出発するところです。

うれしいことに宿の女将に見送っていただけました。

赤バフウニが食べれるお店までの景色を3枚の写真で紹介します。

道の境を示す↓標識が並んでいる景色です。雪が深いことが判ります。

山間部から海の見える場所に出ました。ここから右に曲がって海沿いを走りました。ここから2kmでお店に着きます。お店から、さらに進むと積丹岬(しゃこたんみさき)に行けます。左に曲がると神威岬(かむいみさき)です。

お店の前まで来ました。開店前でしたが沢山の車が駐車していました。これは予想したことでした。

お店の近く駐車場は満車になっており、70m奥にある駐車場に行きました。そこにはまだ1台しか駐車していませんでした。つまり我々が2番目でした。

奥の駐車場からお店に戻って来ました。レンタカーカーの方が多いのに驚かされました。店の前は早い時間帯に来られた方ですがそこのレンタカーは2割程度でしたが、開店前後に停める人が多い奥の駐車場は約8割がレンターカーでした。つまり北海道以外からも沢山の人が来られているのだと感じました。

この時はすでに14組(38名)の名前が書かれていました。

14組の内訳は4名+4名(SORI)+2名+2名+2名+8名+3名+3名+2名+2名+3名+2名+2名+1名=38名でした。すでに開店前に1日限定15食を越えていましたやっぱり早く来てよかったと実感いたしました。

お店の隣には積丹神社がありました。ここにも駐車出来るスペースがありましたが、我々は正規のお店の駐車場に停めました。

お店の前のバス停です。バス停の名前は日司(ひづか)でした。中央バス積丹線で一日に両方方向共に6本でした。

小樽方面 06:51 10:57 12:37 14:06 15:37 18:27

神威岬方面 08:53 10:53 12:03 13:53 17:03 18:43

開店まで時間がたっぷりあったので海の方に出て、お店の方向の写真を撮りました。ウニを採るための船が沢山並んでいました。確認出来た船名は漁栄丸と真美丸と第一明見丸でした。

反対方向から、うに獲り舟を撮りました。手前の箱が舟の巻き上げ機です。堤防から海の中を除くと沢山のウニを見ることが出来たことからウニの多さを実感することが出来ました。ここの海の色は積丹ブルー(シャコタンブルー)と呼ばれています。

こちらが、ウニを獲るための船です。大岩の名前は弁天岩だそうです。

こちらは日司漁港(ひづかぎょこう Hiduka Fishing Port)です。

船にはウニを獲るための網が積まれていました。船の上から海の底を見ながら、一つ一つウニを獲っている姿が目に浮かびます。

写真に写っている子供が2歳の孫です。

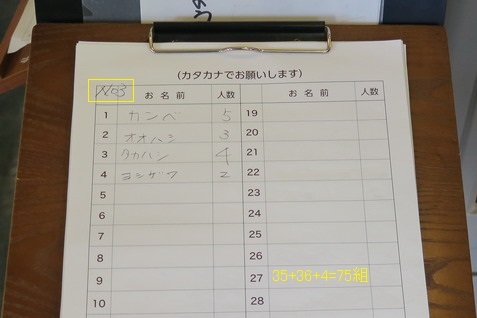

開店が近くなったのでお店に戻りました。時間は9時8分で23組(62名)が記入されていました。24の欄まで記入されていますが、22の欄の方が横棒線で消されて隣のお店「中村屋」の方に行かれました。

赤ばふん生うに丼が食べれるもう一軒のお店「中村屋」にも車が沢山駐車していました。

のれんをかける作業が始まりました。すると、周辺で待っていたみなさんが集まってきました。

のれんがかけ終わったところで店員さんから説明がありました。記帳された順番に名前を呼ばれてテーブルに1組づつ案内されます。注文はテーブルの上に置かれているボタンを押すと店員の方が来られるので、その人に注文内容を伝えます。

テーブルへの案内は間隔をあけて行われますが、数が少ない赤ばふん生うに丼を注文する人は、注文内容を事前に決めておいて、席に着いたらすぐにボタンを押して注文を伝えることをお薦めします。迷って時間をかけていると、後からの人が先に注文してしまう可能性もあるのです。

店内の景色です。左奥が1組目の人たちです。

座った席からの写真です。店員さんが3組目を迎えに行くところです。

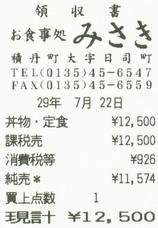

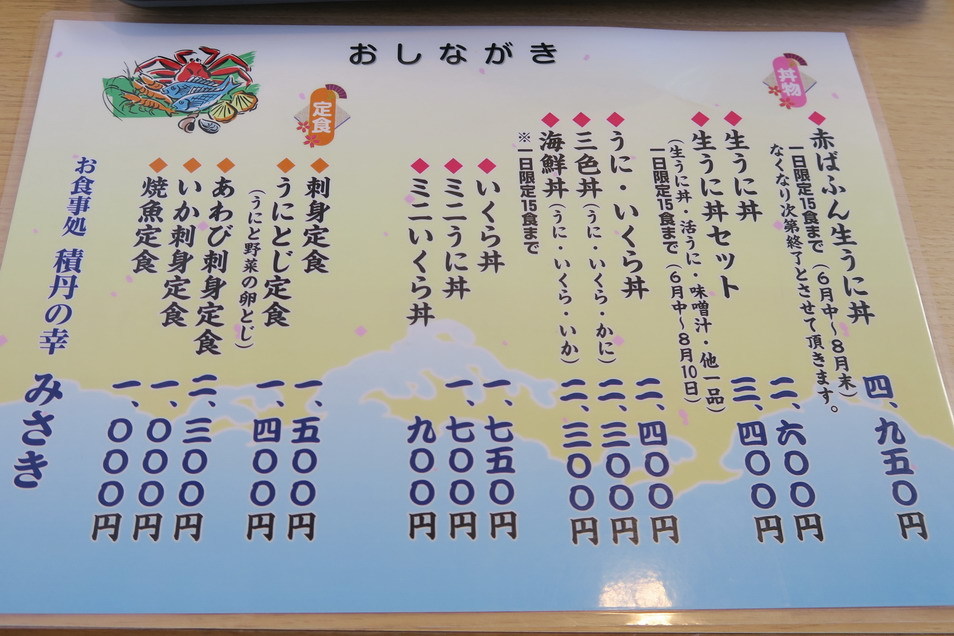

こちらが丼物と定食関係のメニュー(おしながき)です。

もちろん、赤ばふん生うに丼を頼みました。味を比べてみたかったので生うに丼も頼みました。生うに丼の生うにはキタムラサキウニと思われます。もう一軒の赤バウンウニが食べれる中村屋の前まで行くとメニューが貼られていて生ウニはムラサキウニと書かれていましたが積丹で獲れるもう一種類のキタムラサキウニと推察したわけです。

もちろん、赤ばふん生うに丼を頼みました。味を比べてみたかったので生うに丼も頼みました。生うに丼の生うにはキタムラサキウニと思われます。もう一軒の赤バウンウニが食べれる中村屋の前まで行くとメニューが貼られていて生ウニはムラサキウニと書かれていましたが積丹で獲れるもう一種類のキタムラサキウニと推察したわけです。注文内容は次の通りです。

赤バフンウニ丼 4950円 x 2食

キタムラサキウニ丼 2600円 x 1食

合計金額 12500円

一品料理や飲み物類のメニュー(おしながき)も参考に掲載します。

並んでいる人が多いので追加注文は出来ないので、最初に全て注文する必要がありました。また「活うに」と、「活うに」が入った「生うに丼セット」は、時化(しけ)のためお休みでした。

注文が終わったところで、名前の記入の紙を確認に行ってみました。

この時、29組(75名)で、テーブルに案内されたは5組(14名)でした。22組目(60人目)の方は15組限定の赤バフンウニは食べれないと判断して中村屋の方に行かれたそうです。この時が9時16分なので8分間で23組(62名)→29組(75名)と6組(13名)が記入されたわけです。

待望の、赤ばふん生うに丼が出てきました。目の覚めるような赤い色の雲丹でした。こちらのお店は漁師の方が当日の早朝に自ら獲ってきたウニを割って出しているそうです。お店の方に確認したところ、日によって獲る量は違うようでこの日は沢山の人が食べれたようです。赤ばふん生うに丼以外に、赤ばふんうに丼や赤うに丼と呼ばれることがあります。

雲丹丼だけを拡大いたしました。クリックすると特別に大きく拡大いたします。赤バフンウニの分類を紹介します。

界:動物界 Animalia

門:棘皮動物門 Echinodermata

綱:ウニ綱 Echinoidea

亜綱:真ウニ亜綱 Euechinoidea

上目:ホンウニ上目 Echinacea

目:ホンウニ目 Echinoida

亜目:ホンウニ亜目 Echinina

科:オオバフンウニ科 Strongylocentroidae

属:オオバフンウニ属 Strongylocentrous

種:エゾバフンウニ Strongylocentrotus intermedius

俗称:赤バフンウニ

上の写真はフラッシュを使っていますがツブツブがしっかり見れるようにフラッシュなしの写真を掲載いたしました。こちらもクリックすると特別に大きく拡大いたします。エゾバフンウニはバフンウニと全くの別の種です。バフンウニは オオバフンウニ科バフンウニ属で北海道南端から九州・中国中南部沿岸・朝鮮半島南部に生息しています。バフンウニも多く食べられていますが時期により苦み成分のプルケリミンが増加することから、エゾバフンウニ(赤バフンウニ)が美味しいと言われる化学的根拠になっている可能性が高いです。

上の写真はクリックすると拡大いたしますがクリックの面倒な方のために拡大写真を掲載いたしました。

エゾバフンウニ(赤バフンウニ)は北海道周辺の冷涼な沿岸に生息しているものが主に食用とされています。エゾバフンウニは雑食で、動物性の餌を食べたものはアミノ酸のバリンが蓄積される影響で苦みを呈することがあることから、コンブなどの海藻類を餌にしている方が美味しいとされていることから、コンブの多い積丹のエゾバフンウニは美味しいとされて特別に赤バフンウニと呼ばれているようです。

比較のために注文した生うに丼と比較してみました。赤ばふんうに丼を赤うに丼と呼ばれることがあるのに対して白うに丼と呼ばれることもあります。

積丹では2種類のウニが獲れるそうです。一つがすでに紹介した赤バフンウニ(エゾバフンウニ)で、もう一つがキタムラサキウニです。こちらも積丹の昆布を食べた美味しいウニです。やはり朝に獲ったものを割って丼に乗せて出すそうです。一般的なムラサキウニは、ナガウニ科(Echinometridae)ムラサキウニ属(Heliocidaris)に分類されるのに対してキタムラサキウニはオオバフンウニ科(Strongylocentroidae)オオバフンウニ属(Strongylocentrous)であることからムラサキウニよりは赤バフンウニに近い種類と言えます。ただし白ウニと呼ばれるように色は全く違います。

界:動物界 Animalia

門:棘皮動物門 Echinodermata

綱:ウニ綱 Echinoidea

亜綱:真ウニ亜綱 Euechinoidea

上目:ホンウニ上目 Echinacea

目:ホンウニ目 Echinoida

亜目:ホンウニ亜目 Echinina

科:オオバフンウニ科 Strongylocentroidae

属:オオバフンウニ属 Strongylocentrous

種:キタムラサキウニ Strongylocentrotus nudus

左がキタムラサキウニで、右がエゾバウンウニ(赤バフンウニ)です。

上で書かせていただいたように、この日は時化(しけ)のために殻付きのウニの提供はなかったことから、本写真をネットから転用させていただきました。

お味噌汁の写真も掲載いたします。

食べている実感を感じてもらえるかもしれない写真も掲載いたします。赤バフンウニのフラッシュなしの写真です。

3割くらい食べた写真です。

こちらも拡大いたしました。宿で朝食をしっかりと食べてきましたが、全く関係なくペロリと食べてしまいました。

食べ終わった帰るときに、名前の紙を見ると3枚目で、35+36+4=75組が来られていたことになります。29組の時に75名でなので平均は2.58名/組であったことから、我々が帰る時点で約200名(=75x2.58=194名)が来ていたことになります。

帰るときの車の中からの写真ですが、大変な車の数でした。

満車の看板も出ていました。公式の開店は9時45分ですが、お客が多いので準備が出来次第早めに開店するようです。この日の開店時間の事前提示は9時15分~9時30分で、実際の開店は9時15分でした。

みさきを紹介します。44年前の1973年にお店を始めたそうです。

店名 みさき

住所 北海道積丹郡積丹町大字日司町236

電話 0135-45-6547

営業 9:45~16:00(4月下旬~10月31日)

定休 基本的に毎月第2、第4水曜日(不定休)

創業 1973年

ネットのTripAdvisor Galleryによると北海道のウニ丼の名店8選は次のお店だそうです。函館市のうにむらかみでウニ丼を食べたことがあります。店名をクリックすると位置を表示します。

積丹のエリアの積丹町と余市町のお店が4店舗(50%=4÷8)も入っていて、その4店舗の中に「みさき」と「中村屋」も入っていました。広い北海道の中で積丹エリアが50%の数値であることからもウニと言えば積丹(しゃこたん)なのだと感じました。店名をクリックすると周辺地図を表示します。「みさき」と「中村屋」のマークは重なっているので積丹エリアは3店舗にしか見えませんが4店舗なのです。右の写真は函館の「うになかむら」のウニ丼です。丁寧にウニが並べられているのが特徴でした。

赤ばふん生うに丼が食べれるもう一軒のお店である中村屋も紹介します。上で紹介した「みさき」とは直線距離で85mの場所にあるため待っている時にお店の前まで行き写真を撮りました。

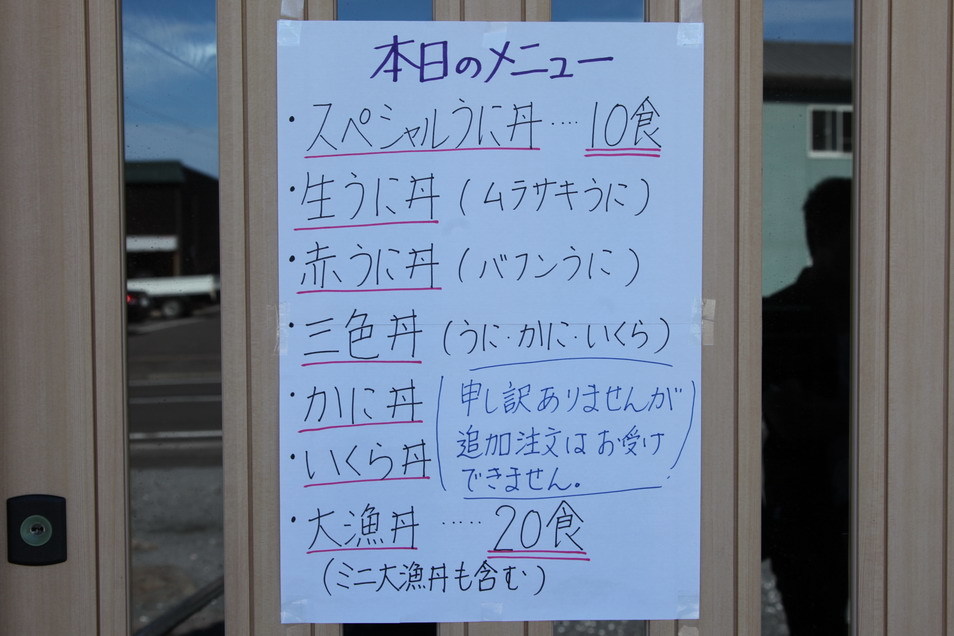

こちらのお店ではメニューが貼られていました。10食限定のスペシャルうに丼が気になります。2種類のウニが乗った丼ではないかと思いました。メニューの「赤うに」はおそらく上で書いている赤バフンウニ(エゾバフンウニ)で、「むらさきうに」はキタムラサキウニだと思われます。ムラサキウニの主な産地は兵庫県・徳島県・三重県で、生息域は日本海では青森県以南、太平洋では茨城県以南であることもキタムラサキウニとした理由です。ネットで調べてみるとエビ捕り漁師さんが、1999年に番屋を改造して始めた食堂で、

スペシャルうに丼はネットから転用させていただいた右の写真のような2種類が入った生うに丼でした。

スペシャルうに丼はネットから転用させていただいた右の写真のような2種類が入った生うに丼でした。赤うに丼(ばふんうに) 5500円

生うに丼(むらさきうに) 2800円

こちらも開店前から「みさき」ほどではありませんが沢山の名前が書かれていました。クリックするとメニュー(おしながき)の一部が読み取れます。上の価格は、そこから読み取りました。この時の時刻は8時40分でした。

中村屋を紹介します。

店名 中村屋

住所 北海道積丹郡積丹町日司町50-1

電話 0135-45-6500

営業 9:00~18:00(季節にり変動) 4月上旬~11月中旬

定休 第2,4火曜休み

創業 1999年

広い範囲の地図で「みさき」と「中村屋」の位置を紹介します。他のマークは今回の旅で訪問した場所です。最近食事をしたレストランの地図にも「みさき」を追記いたしました。→ポッチ

サント・シャペル(Sainte chapelle) [パリ]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

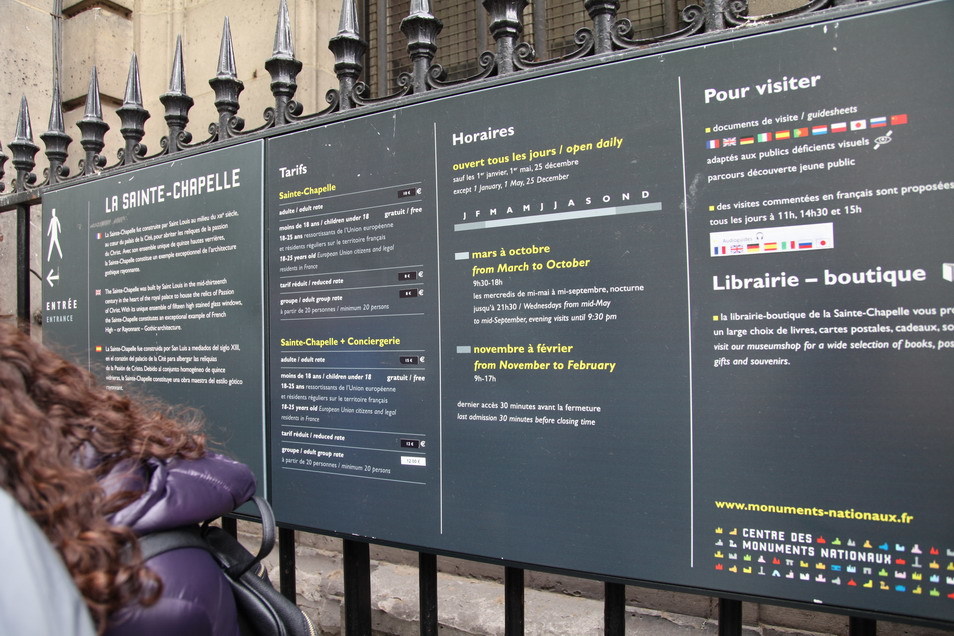

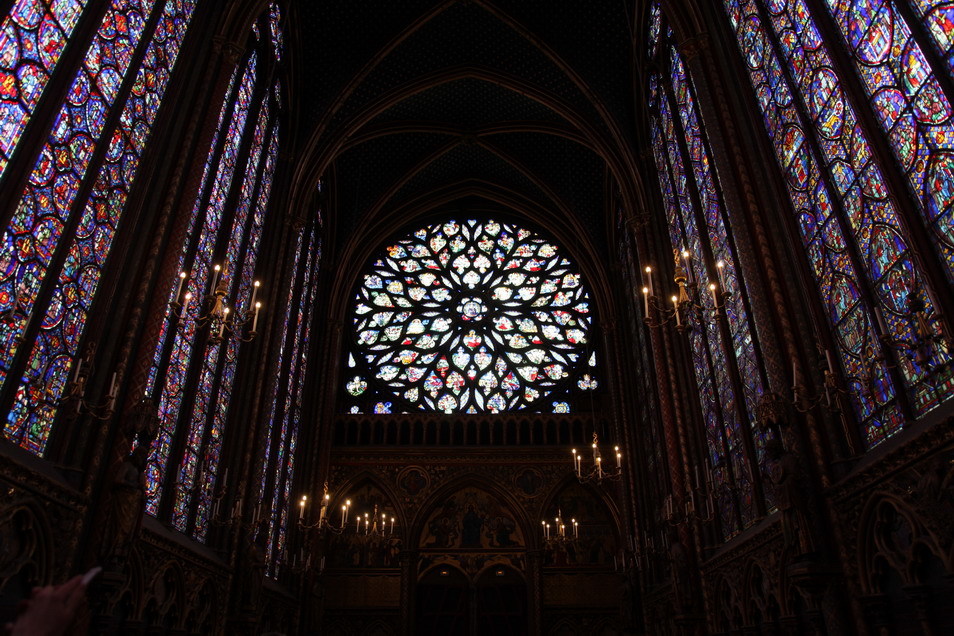

フランス旅行の最終日(7日目)は帰国日ですがフライトは21時55分発のためパリ市内観光がたっぷりとどきました。オルセー美術館(Musée d'Orsay)で、その後はステンドグラスで有名な教会であるサント・シャペル(Sainte chapelle)に行きました。上の写真がサント・シャペルです。周辺には建物が沢山あるので建物の全体の写真を撮るのは難しいのですが、最も広い範囲が入ったのが上の写真です。

建物の全体を写真で紹介するのが難しいのでGoogle地図の3D画像を掲載いたしました。サント・シャペル(Sainte chapelle)は「聖なる礼拝堂」という意味だそうです。この教会はセーヌ川の中にあるシテ島の中に建っています。シテ島にはノートルダム寺院も建つパリの中心に位置する島でもあります。サント・シャペルはルイ9世が収集し聖遺物を納めるために建てられた教会堂だそうです。建設が開始された正確な日付けは不明だそうですが1241年秋~1244年5月の間に建設が開始され1248年4月26日に献堂されたことから4~6年の工事期間であったと推測されています。

1241年秋 聖遺物がパリに到着した日

1244年5月 ローマ教皇の勅書に工事のことが書かれていた日

建物の下の部分です。

聖遺物の収集はルイ9世(聖ルイ or 聖王ルイ)によって1239年から始められました。この時代多くの貴族は遺物を盗んで収集していましたが、ルイ9世は大金を支払って購入したそうです。有名な物ははコンスタンティノープルのラテン帝国皇帝ボルドワン2世から購入したキリスト受難の貴重な聖遺物である荊冠です。 それ以外に「聖十字架のかけら」や「聖血」や「墓石」などがあります。

上の写真で左の方に移っている入口の部分です。建物が建設(献堂)されて今年(2017年)で769年が経ったことになります。

その入口の上の部分です。

今回の旅行の中で美術館を除き、最も沢山の人が並んでいたところでした。別の日に前を歩いた時は行列が道路のにまで長く続いていました。我々が行った時間帯は意外と少なく13分で中に入れました。

行列に並んでいる時に撮った写真です。入口まで来て分かったことですが、事前にチケットを持っていると早く入れることが判りました。赤い看板のところから建物に入るのですが、その左奥でチケット買って中に入りました。右側と左側に列があるのですが右側はほとんど並んでいませんでした。チケットを持っている人もここまで来て気付くひとが多かったです。

入口を入ってすぐの建物内部の写真です。沢山の人が見学されていました。

礼拝場所に向かって進んで上と同じ方向を撮った写真です。

同じ場所から入口の方向を撮った写真です。

壁の部分の彫像です。

入口から入って最も奥にサント・シャペルの建設を指示したルイ9世の像が置かれていました。

沢山のステンドグラスで飾られていました。

厳かな雰囲気が漂っていました。

それにしても柱が多かったです。実はこれには理由があることを後で知りました。

窓の一番上の部分です。

その窓の一番上のステンドグラスです。

そのステンドグラスの中央の部分を拡大して撮りました。

別の窓の一番上のステンドグラスです。

そのステンドグラスも拡大して見ました。

素晴らしいステンドグラスはありましたが、長い行列が出来る人気の教会にも関わらず、天井は低くく他の教会に比べてもどうして人気なのか不思議に感じながら入口の方に戻りました。

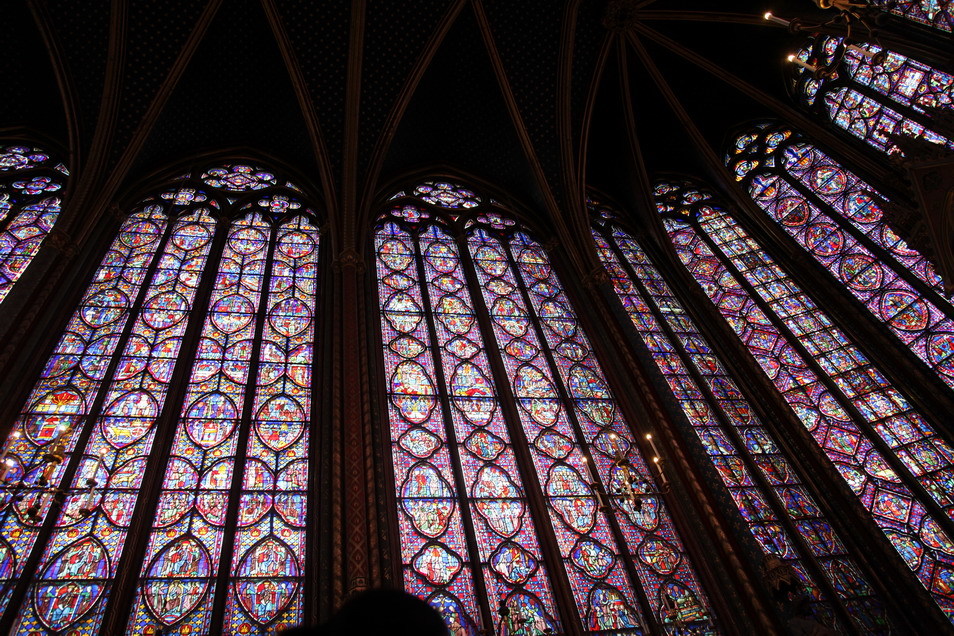

その入口近くに2階へ上がる螺旋階段があり皆さん上に登っていたので我々も登ることにいたしました。そこで驚く光景に出会えたのです。

下の写真が2階へ上がった最初に目に入ってきた光景でした。

この景観を見て1階で感じていた疑問が全て消えました。

この景観を見て1階で感じていた疑問が全て消えました。右の写真の建物の外観をよく見ていればこのことに気が付いたはずですが、余裕がなかったようです。そのまま外に出てしまわなくてよかったです。それでは本格的にサント・シャペル(Sainte chapelle)を紹介したいと思います。

こちらが螺旋階段側から見た正面の写真です。見事なステンドグラスです。と言うよりはステンドグラスで出来た建物と言った方が正確な表現になるような気がします。

少し遠くから撮った仕様面の写真です。本写真はクリックすると特別に大きく拡大するように設定いたしました。

正面に近づいた景色です。ゴシック建築が最も輝かしかった時期の頂点ともいえる傑作だそうです。

こちらは正面の祭壇のような部分です。

祭壇の上の部分のステンドグラスです。

さらに祭壇に近づきました。

上を見上げた景色です。

真上を見上げた、天井とステンドグラスの景色です。見事としか言いようがありません。769年前に、これほどの建物を建てたと思うと、その技術に驚かされます。

少し離れて別の角度から祭壇側を撮った写真です。

建物の側面のステンドグラスの大きさには驚かされました。

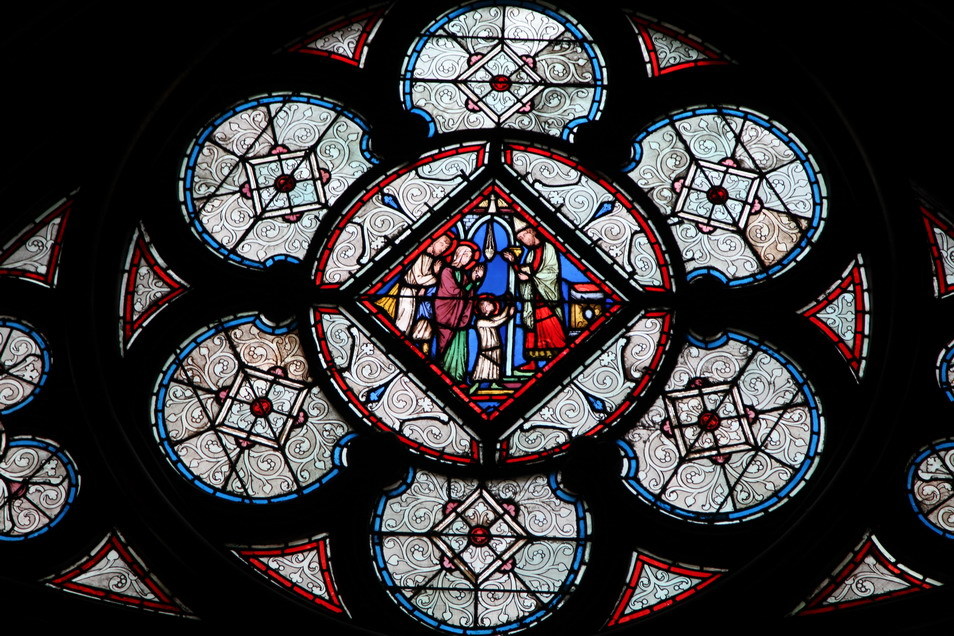

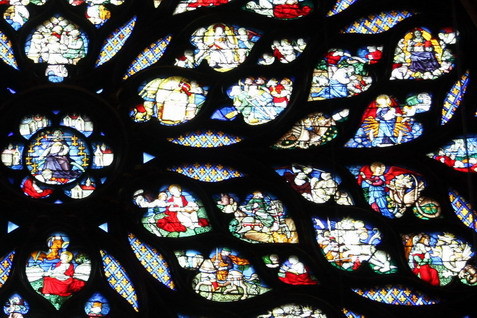

螺旋階段側には大きな丸いステンドグラスがありました。

丸いステンドグラスを拡大いたしました。このように丸いステンドグラスは一般的にバラ窓と呼ばれています。クリックすると特別に大きく拡大するように設定いたしましたので一つ一つの模様を確認できると思います。

上の写真をクリックすると特別に大きく拡大いたしますが、クリックが面倒な方のために一部を拡大いたしました。ことらは中央より下の部分です。

こちらの拡大写真は左端の丸い部分がステンドグラスの中央です。

大きな丸いステンドグラスの下の壁は壁画などで装飾されていました。

その壁画の部分です。

中央の壁画を拡大いたしました。

丸いステンドグラスがあった壁の右コーナーです。

こちらは左コーナーです。

このようなステンドグラスもありました。

床も見事な文様で飾られていました。数百年の間、沢山の人が歩いても文様がきれいに残っているのに驚かされました。

名残惜しいけれでも最後に正面の写真を撮ってサント・シャペル(Sainte chapelle)を離れることにいたしました。ここを訪れてサント・シャペルのステンドグラスは世界最高と称されていることに納得いたしました。

1階に下りる螺旋階段です。

外から建物を見てステンドクラスで出来た建物であることが実感されました。ステンドグラスの窓の面積の比率を大きくすると建物の強度は下がってしまいますが、柱を長方形にして強度を保つ工夫があるからこそ出来た内部の景観なのだと思います。つまりステンドグラスのための建物の構造なのだと思います。他の大聖堂と少し外観が違う理由が判りました。

祭壇があった外側です。こちらの写真でステンドグラスの面積を広くするための巨大な長方形の柱がよく分かってもらえると思います。

内部からの景色を想像しながら、外から側面のステンドグラスもじっくり見てしまいました。巨大なステンドグラスの大きさが実感できました。

サント・シャペルと周辺の訪問場所を紹介します。

━━ セーヌ川クルーズ

━━ シャンゼリゼ通り

追伸

2017年7月21日早朝から7月24日まで北海道旅行に行ってきます。初孫がいる長男家族に会って一緒に積丹(しゃこたん)に行き、人気のお店で赤バフンウニを食べてくる計画です。家に帰ってくるのは7月24日の夜遅くです。今回はPCは置いていくので7月21日から7月25日までは皆さんのところに訪問できないことお許しください。新しい記事の掲載やコメントも7月25日以降になると思います。

久々に涼しい朝となりました。 2017年7月19日 5時5分 [日々]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

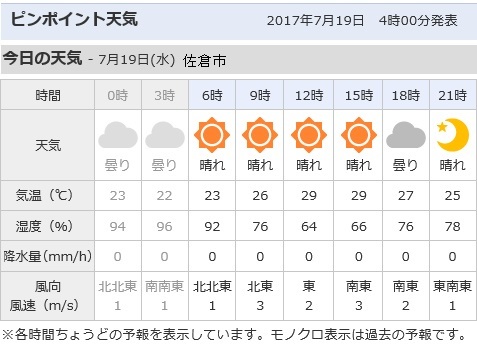

暑い日が続いていましたが久しぶりに涼しい朝だったので温度計付き時計を外に出してみました。なんと21.5℃でした。涼しいわけです。涼しいうちにワンコ(名前:ムサシ 17歳3ケ月)を庭に出して1時間くらい自由に散歩させるのが最近の日課になっています。今日も蚊取線香は6本焚いていました。1日の蚊取り線香の消費量は約12本です。

今日の散歩は4時30分~6時10分でした。気温の変化は次の通りでした。

2017年7月19日 4時49分 21.7℃

2017年7月19日 5時05分 21.5℃ 最低気温

2017年7月19日 5時18分 21.6℃

2017年7月19日 5時33分 21.8℃

天気も晴天でワンコも花も気持ちよさそうでした。ムサシは時々座りますが、自分の足で歩いて散歩していました。

こちらがネットでの天気予報です。お昼の最高気温もいつもよりも少し低いようです。でも、日ざしは強いようなので熱中症には注意しましょう。

こちらが6本の蚊取り線香です。1本が13時間持ちます。ムサシが外に出る時間は僅かですが、周辺から蚊を遠くに追いやるために24時間焚いています。したがって1日2度取り換えるのです。

こちらが6本の蚊取り線香です。1本が13時間持ちます。ムサシが外に出る時間は僅かですが、周辺から蚊を遠くに追いやるために24時間焚いています。したがって1日2度取り換えるのです。大きさが違うように見えますが全て同じ大きさです。上の段の蚊取線香はステップ上に置いているのでカメラまでの距離が近いために大きく写っているだけなのです。

蓋をしたのがこちらです。左上だけ蓋の穴が違うのは人間用の蚊取線香だからです。後の5つはペット用の蚊取線香です。どこが違うのか人間用も買ってみました。皿の蓋も違いましたが、一番違うのは香りでした。

蚊が潜んでいそうなところに置きます。写っている金属製の柵は17年前の2000年にムサシが家に来た時に庭で放し飼いが出来ないかと取り付けたものですが、ムサシのジャンプ力の前に無駄となりました。今は役にたっています。

1週間ほどで貯まった蚊取線香の灰です。かなりの量です。最初はその都度庭に捨てていましたが、目が細かいので、このように貯めてからまとめて捨てることにいたしました。

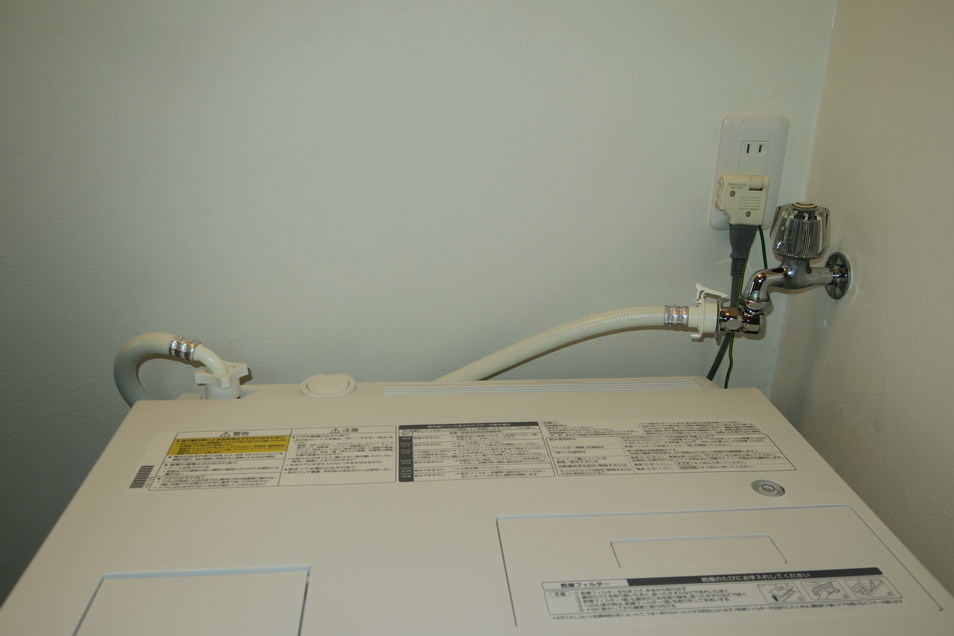

洗濯機を買い替えました。 [日々]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

こちらが買い換える前の、17年目となる東芝製の旧・洗濯機です。

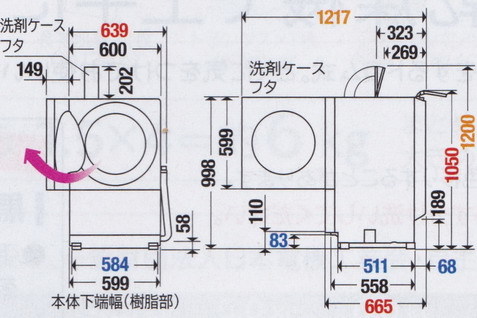

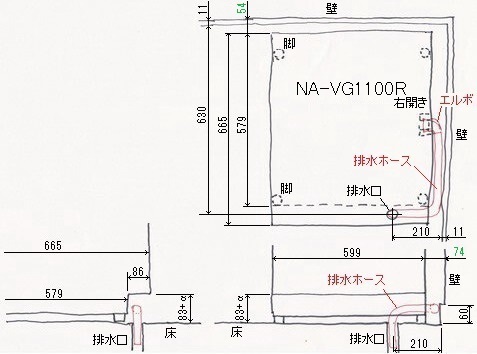

実はこの洗濯機が2017年6月28日に突然脱水が出来なくなりました。現象としては全自動で洗うと、すすぎ(すすぎ+仮脱水)を永久に繰り返すのです。すすぎ時の仮脱水が行われているので機械的な問題ではなく電気的な故障のように感じました。ランプが変な点滅を繰り返すことから何らかの接点異常のようにも感じました。手動で脱水ボタンを押しても脱水はできませんでした。洗濯は毎日行うので早く新しい洗濯機を買う必要があるので、先ずは壊れたその日(6月28日)にカタログ集めて、ネットで価格を調べて、翌日6月29日に家電量販店に買いに行き、商談が成立いたしました。毛布など大型の洗濯が容易に出来るドラム式(横型)にしたいと思っていましたが、洗濯機は大型で背が高いために問題は水道栓の高さと床の排水口の位置です。排水口が洗濯機の下になってしまう場合は洗濯機をかさ上げすることになり水道栓に洗濯機があたってしまう可能性があるのです。その時は壁から洗濯機を離して設置する必要があります。

今は上の写真の左側が正面ですが、手前側を正面にする方法もあるのです。ただし、その2つの案で洗濯機の扉の開ける方向が変わってくるのです。理由は壁がある方向に扉が開いた方が作業スペースとして広くとれるからです。ちなみに家電量販店に展示されているドラム式洗濯機のほとんどが左開きです。

① 左側が正面 左開き

② 手前が正面 右開き

家内としては②の案にしたいようなのでいろんな部分を計測してから家電量販店に行くことにいたしました。

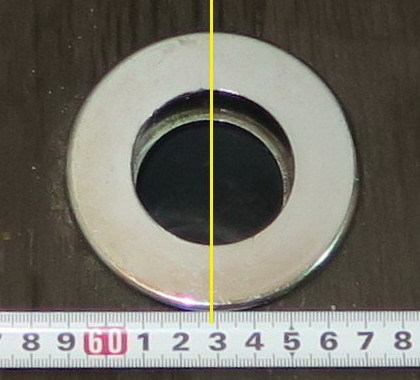

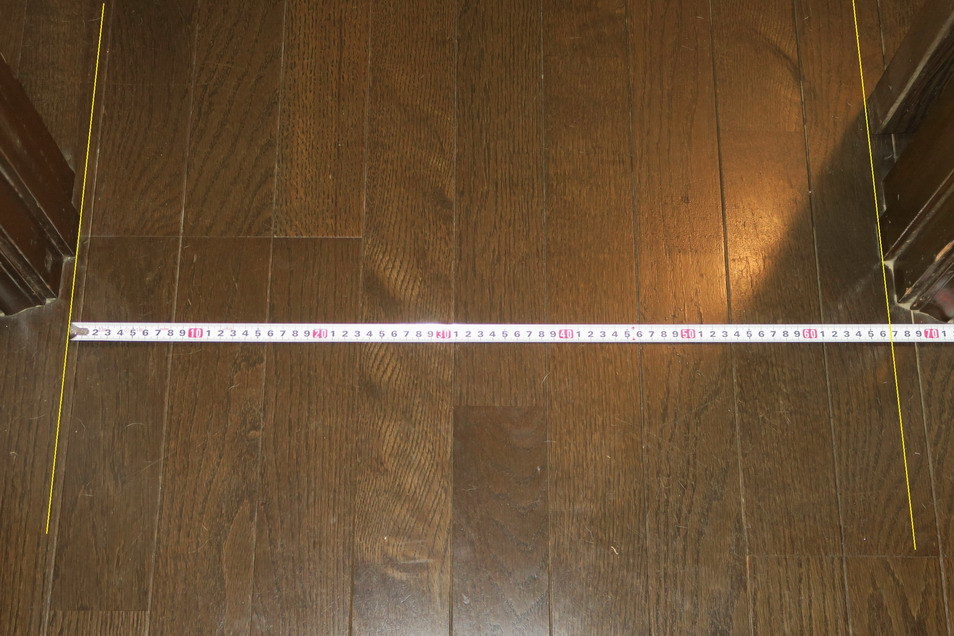

排水口の中心は壁から630mmでした。

排水口の中心は壁から630mmでした。そして排水口の淵までは606mmで、この数値が最も重要な意味があります。これより洗濯機が出っ張ると洗濯機の嵩上げが必要になり蛇口にあたる可能性が高くなり壁から大きく離す必要が出てくるのです。

蛇口を取り換えないで洗濯機を壁にぴったりつけるためには、洗濯機を設置した時の高さは1040mm以下にする必要があることも判りました。

冷蔵庫の時に苦労したので搬入口の幅も計測しました。洗濯機の狭い方の幅は665mm以下の機種を選ぶ必要があることも判りました。

こちらが家電量販店にプリントアウトして持って行った写真です。

上の写真を持って行って、こちらの寸法の洗濯機にいたしました。そして設置日は7月9日が決まりました。ただし、この時点では左開き(①案)にするか右開き(②案)にするかは決められなかったのでお店の人に見に来てもらうことにいたしました。事前に設置を確認する無料のサービスがあったので翌日の7月1日に来てもらって右開き(②案)にいたしました。

驚いたことに新しい洗濯機を決めて家に戻ってくると古い洗濯機が直ったのです。全自動で運転しても異常な点滅もなく問題なく洗濯できるようになったのです。新しい洗濯機が届くまで最後の踏ん張りを見せてくれたのでした。もちろんその気持ちを汲んで予定通りに新しい洗濯機を設置してもらうことにいたしました。

②案のような設置となります。排水ホースの根元は堅いのでこの絵のように急に曲げるのは難しいことからエルボを使ってほしいと7月7日に連絡したところ、再度7月8日に確認に来てもらうことになりました。本絵は7月8日に見に来てもらう方がエルボを使うことを知ってもらうために作りました。ただし寸法線と数値と文字はパソコンで書き換えました。

見たもらった結果、計画図通りに出来ることが分かったのでエルボを手配してもらいました。最終的に設置は7月14日となりました。

下記の数値の中で壁からの距離である74mmと54mmは7月14日に実際に設置して決まった数値です。

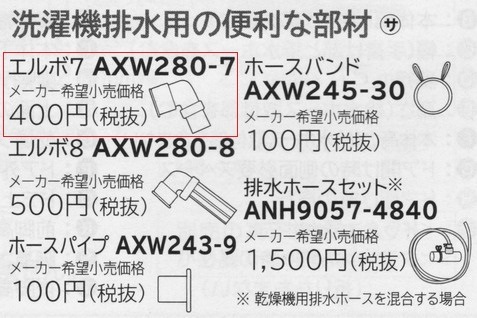

手配したいただいたエルボは下のAXW280-7です。念のためAXW280-8も手配してもらっていましたが結果的に使わなかったので7月14日にキャンセルしてもらいました。

2017年7月14日にやっと設置出来ました。今回の洗濯機で一番驚いたのが洗濯時の運転音が静かだったことでした。現在においては他の機種に比べて特別に静かなわけではないけれども17年前は最も静かとして買った機種に比べて格段に静かに感じたのです。運転音に関しても進歩したのだと思います。

新しい洗濯機の運転音

洗濯時 32dB

脱水時 42dB

乾燥時 46dB

騒音の測定方法

定格量の洗濯物投入時

無響室内で製品の3面(右面、前面、左面)の等価騒音レベルを測定

当該面のほぼ中央から 1 m の距離に騒音計を設置

エネルギー平均で計算(10dB大きいとエネルギーレベルは10倍)

カタログ掲載値は3台の製品を3回測定しエネルギー平均で求める

洗濯機の嵩上げは必要なかったのでスペース的にも余裕がありました。

蛇口の先端だけオートストッパー付のステンレス製のジョイント交換いたしました。蛇口自体も磨いてもらえたようできれいになっていました。

これが右開きです。型番NA-VG1100R-SのRが右開きを表しています。これがLだと左開きです。最後のSはクロームメタル色を表しています。ここがPだとピンクゴールド色です。

排水ホースもスムーズに出来ました。もう少し壁に近づけることが出来ましたが水が漏れた時に拭くことが出来るように少しスペース(74mm)をとりました。洗濯機の重さは72kgで、簡単には動かせないこともスペースを空けた理由です。

正面の下のふたを開けると排水の糸くずフィルターがついていました。フィルターの掃除は1週間に1回が推奨されていました。クリックすると書かれている文字が読めると思います。

こちらが天板に設けられている洗剤類の投入口です。一番上が粉末の洗剤と漂白剤で、真ん中が液体の洗剤と漂白剤で、一番手前が柔軟剤の入れる場所です。トレーは取外しが出来るようになっていました。写真をクリックすると蓋も一緒に撮った写真を表示します。右は蓋の裏に書かれている説明です。

こちらが天板に設けられている洗剤類の投入口です。一番上が粉末の洗剤と漂白剤で、真ん中が液体の洗剤と漂白剤で、一番手前が柔軟剤の入れる場所です。トレーは取外しが出来るようになっていました。写真をクリックすると蓋も一緒に撮った写真を表示します。右は蓋の裏に書かれている説明です。

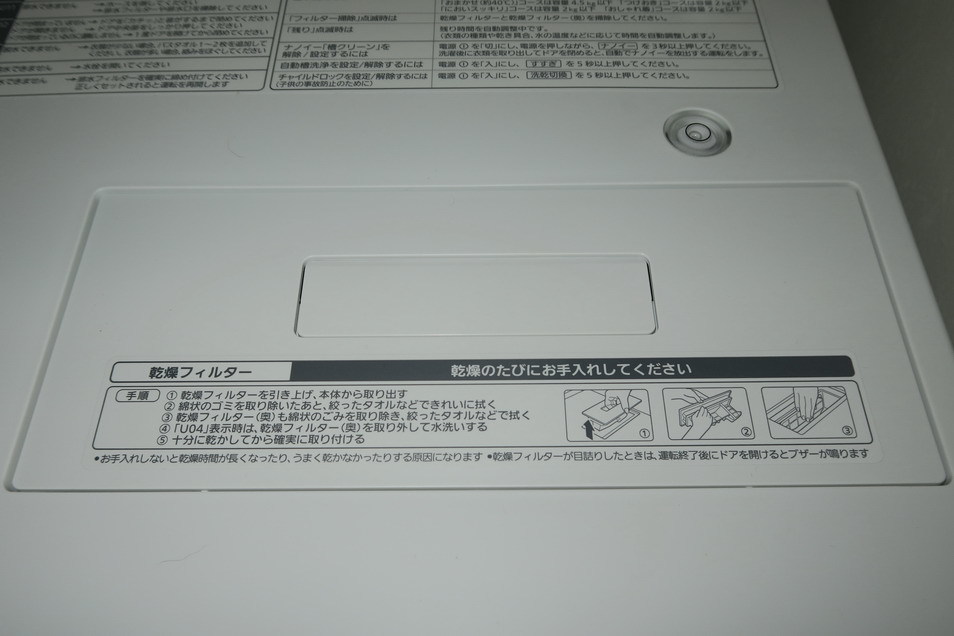

乾燥機能を使った時のためのフィルターも上部についていました。取扱説明書を読まなくても判るように天板には沢山の説明が書かれています。洗濯機を水平に設置するための水準器も天板についていました。

脱水時の動画を掲載いたしました。この動画には入っていませんが脱水が始まる前に洗濯物を均等にする複雑な動作がありました。脱水が終わった後、洗濯物を解す(ほぐす)動作があります。頭から8秒後に減速し始めて、28秒から洗濯物を解す(ほぐす)動作が始まります。

カサブランカが咲いて、全てのユリの花が咲きそろいました。 村上緑地公園 [千葉]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。先ずはプレーボタン( ► )をクリックして、上の動画を見てほしいです。

ユリが沢山植えられている千葉県八千代市にある村上緑地公園では2回目の「ユリまつり」が2017年7月8日~7月14日まで開かれていたので7月12日に見に行きました。その時に撮ったのが上の動画でカサブランカが満開になっていました。ちなみに1回目のユリまつりはスカシユリ系で2017年6月3日~6月9日に行われたそうです。この公園にはスカシユリ系の20種類と、オリエンタル系(ハイブリッド系)の8種類の、計28種類が植えられています。最初の記事でスカシユリ系を詳しく紹介したので、本記事では6月22日と7月04日と7月12日に撮ったオリエント系の百合を紹介したいと思います。

訪れた日 満開に近い状態で咲いていたユリ

2017年6月15日 スカシユリ系20種類

2017年6月22日 スカシユリ系20種類とオリエンタル系1種類(サルタレロ)

2017年7月04日 オリエンタル系4種類(クリストファー レイクキャリー

コンカドール ヤマヤリ)

2017年7月12日 オリエンタル系5種類(カサブランカ シーラ ラベンナコンカドール ヤマヤリ)

黄色の枠内がオリエンタル系(ハイブリッド系)の8種類の百合の植えられていたエリアです。④がカサブランカのエリアで最も大きなエリアが使われていました。カサブランカだけで7000株(2014年)だそうです。橙色の部分が7月12日に咲いていたユリのエリアです。紫系の色は、すでに咲き終わった百合です。ヤマユリ以外は栽培種です。ここは「桜の広場」と呼ばれている場所で、沢山の桜の木が植わっています。

2017年7月4日は私のブログが1000万アクセスに到達した記念の日です。

A B C D 名前 学名

〇 〇 X X スカシユリ系20種

X 〇 X X ① サルタイロ Lilium 'Saltarello'

X X X 〇 ② シーラ Lilium 'Sheila' (?)

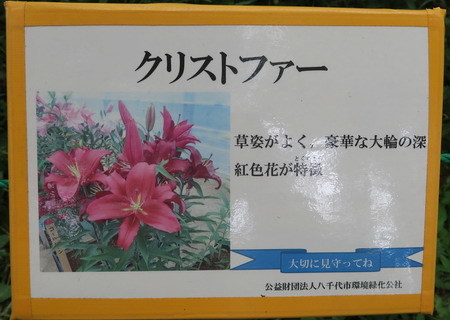

X X 〇 X ③ クリストファー Lilium 'Christopher'

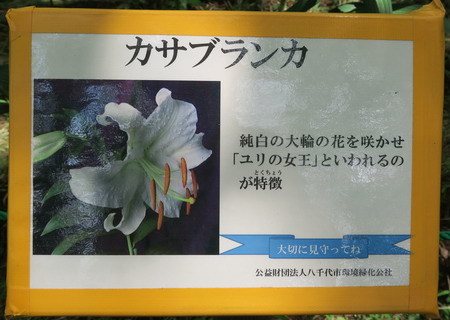

X X X 〇 ④ カサブランカ Lilium 'Casa Blanca'

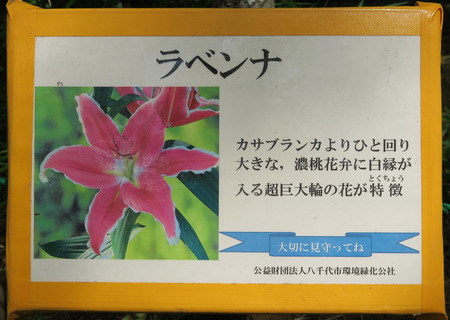

X X X 〇 ⑤ ラベンナ Lilium 'Ravenna' (?)

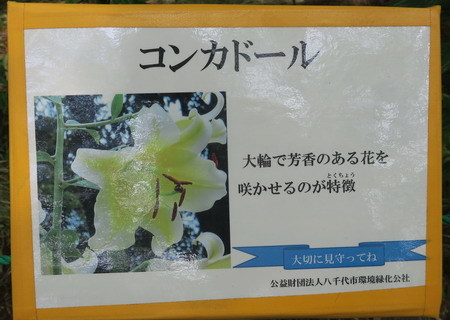

X X 〇 〇 ⑥ コンカドール Lilium 'Conca D'or'

X X 〇 〇 ⑦ ヤマユリ Lilium auratum

X X 〇 X ⑧ レイクキャリー Lilium 'Lake Carey'

A:6月15日 B:6月22日 C:7月04日 D:7月12日

スカシ系のユリはいろんな種類は一緒に植えられていましたが、オリエンタル系(ハイブリッド系)は種類ごとにエリアが分かれていました。すべてのオリエンタル系の写真が撮れたので8種類を紹介したいと思います。オリエンタル系は3000本が植えられていました。ちなみにスカシユリ系は7400本が植えられていました。

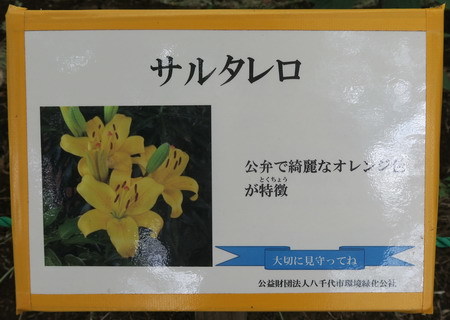

① サルタレロ Saltarello

① サルタレロ Saltarello公弁で綺麗なオレンジ色が特徴

6月15日の写真です。まだ花は咲いていませんが、すでに蕾が大きくなっており色づいていました。どうやら最初に咲きそうで、実際にも最初に咲きました。

6月22日に見に行くと満開でした。この時にオリエンタル系で花が咲いていたのは、このサルタレロだけでした。7月4日には花は全て散っていました。

花はすっきりしたアプリコットオレンジの大輪花でした。すでにサルタレロが咲いた時のことは記事に書いたので詳しい説明は省略します。その時の記事はこちらです。→ポチッ

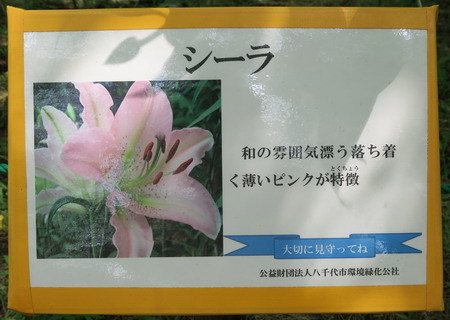

② シーラ Sheila

② シーラ Sheila和の雰囲気漂う落ち着く薄いピンクが特徴

シーラは2ケ所で植えられていました。上の地図で②が2ケ所にあることで分かってもらえると思います。こちらの写真は6月15日の写真で蕾も小さかったです。

7月12日の写真で満開でした。淡いピンクが特徴的でした。

大型の花で透き通るような花でした。

正面からの花の写真です。

③ クリストファー Christopher

③ クリストファー Christopher草姿がよく、豪快な大輪の深紅色花が特徴

6月15日には蕾も大きくなって色づきかけていました。蕾を見る限りでは3番目までには咲きそうな感じでした。

予想通り7月4日には写真のように満開になっていました。ただし7月12日には帆奈はほとんど残っていませんでした。

説明板に書かれていた通り深紅色の花が印象的なユリでした。

拡大した花を紹介します。

④ カサブランカ 学名: Lilium 'Casa Blanca'

④ カサブランカ 学名: Lilium 'Casa Blanca'純白の大輪の花を咲かせ「ユリの女王」といわれているのが特徴

説明が要らないくらいに有名ですね。近くでも栽培している農家があります。6月15日の時点では、蕾はまだ小さかったです。

7月12日に見ての通り満開でした。周囲の木は桜です。カサブランカはオランダで改良されれ世界的に最も有名なユリの栽培種ですが日本特産のヤマユリのDNAが入っています。カサブランカの名前の由来はモロッコの都市の名前ですがCasablancaと書かずにCasa Blancaと書いているのは不思議です。

純白の花が沢山ついて迫力がありました。こちらの写真はクリックすると特別に大きく拡大するように設定いたしました。

こちらも正面から見た花の拡大写真を掲載します。

⑤ ラベンナ Ravenna

⑤ ラベンナ Ravennaカサブランカよりひと回り大きな、濃桃花弁に白縁が入る超大輪の花が特徴

有名なカサブランカより大きな花だそうなので見るのが楽しみでした。6月15日の状態です。

7月12日の満開のラベンナです。

花の形は②のシーラに似ていますが色は濃いです。

正面から見たラベンナの花です。

⑥ コンカドール Conca D'or

⑥ コンカドール Conca D'or大輪で芳香のある花を咲かせるのが特徴

黄色い大きな花のようで見るのが楽しみです。

6月15日の時点の写真ですが背が高く迫力の景観になることを予感させてくれました。

これは7月4日の写真です。7月12日の時点でも沢山の花を見ることが出来ました。

きれいな花の色でした。人の目線ほどの高さに咲いていました。

中心部分が黄色で外側が白色の花でした。

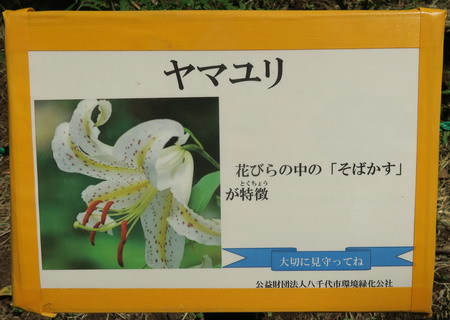

⑦ ヤマユリ Gold-banded lily

⑦ ヤマユリ Gold-banded lily花びらの中の「そばかす」が特徴

このヤマユリ以外はすべて園芸種です。この公園には昔からヤマユリが自生していた環境にあります。公園の中を歩くと今でも自生しているヤマユリを見ることが出来ると思います。

界:植物界 Plantae

門:被子植物門 Magnoliophyta

綱:単子葉植物綱 Liliopsida

目:ユリ目 Liliales

科:ユリ科 Liliaceae

属:ユリ属 Lilium

種:ヤマユリ Lilium auratum Lindl.

こちらは6月15日の状態です。

7月4日に来てみると花は咲いていましたが、上の6月15日の写真と比べると明らかに株が減っていました。地面の下草もなくなり土がむき出しの状態となっていました。明らかに異常な状態でした。下記のリストは球根の植え付け数です。2016年度だけで600球ほど植えられています。3年間で1500球が植えられていますが、あきらかに数百の球根が植わっているとは思えない状態でした。考えたくはないのですが盗掘が頭をよぎりました。情報がないので盗掘かどうかの真偽は分かりませんが、無残な感じでした。

全ユリ ヤマユリ

2013年(平成25年度 P13) 3000球 ? 球

2014年(平成26年度 P11) 2000球 600球

2015年(平成27年度 P14) 6909球 300球

2016年(平成28年度 P13) 6505球 600球

気を取り直して咲いていた花を紹介します。残ったヤマユリは見事な花を咲かせていました。

正面から見た花です。7月12日の時点でも咲いていました。きれいな花なので、各地の自生場所での盗堀があるようです。

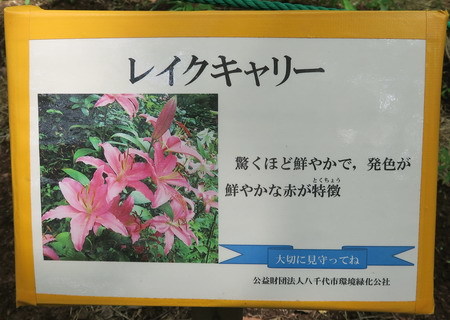

⑧ レイクキャリー Lake Carey

⑧ レイクキャリー Lake Carey驚くほど鮮やかで、発色が鮮やかな赤が特徴

沢山の蕾が付いていました。ただし他の種類に比べるとまだ小さいので比較的遅く咲くと感じました。

ところが7月4日に写真のように咲きました。7月12日には花は数えるほどしか残っていませんでした。

沢山の花をつけると迫力がありました。説明板にあるように鮮やかな紅色の花でした。

花を拡大いたしました。

オリエント系(ハイブリッド系)の8種類の百合をまとめて紹介します。表示の順番は①→⑧です。

① ② ③

④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧

写真を撮った7月12日は、すでにユリの鑑賞会は終わっていました。

鑑賞会の時間は10時~15時30分だったようです。鑑賞会では竹細工の実演や、スーパーボールすくいや、チーバくんとの写真撮影などのイベントも行われたようです。ちなみにチーバくんは千葉県のマスコットキャラクターです。右の写真をクリックすると判ると思いますが、チーバくんは横から見ると千葉県の形をしています。

鑑賞会の時間は10時~15時30分だったようです。鑑賞会では竹細工の実演や、スーパーボールすくいや、チーバくんとの写真撮影などのイベントも行われたようです。ちなみにチーバくんは千葉県のマスコットキャラクターです。右の写真をクリックすると判ると思いますが、チーバくんは横から見ると千葉県の形をしています。ユリまつり 鑑賞会

第1回目 2017年6月03日(土)~09日(金) 6月03日(土)、04日(日)

第2回目 2017年7月08日(土)~14日(金) 7月08日(土)、09日(日)

すでに記事に書いてはいますが、6月15日に咲いていた20種のスカシユリ(透百合)系も紹介します。この写真の中に20種類の百合が植えられていたのです。右の写真はWikimediaから転用させていただいた野生のスカシユリです。

界:植物界 Plantae

界:植物界 Plantae門:被子植物門 Magnoliophyta

綱:単子葉植物綱 Liliopsida

目:ユリ目 Liliales

科:ユリ科 Liliaceae

属:ユリ属 Lilium

種:スカシユリ Lilium maculatum Thunb.

20種類は次の通りです。

レヴィ ブルネロ クーリア

スルピス ロリポップ アーセナル

アイライナー レッドツイン サマーブリーズ

アルバタックス アルブフェイラ ヤルトノティ

オレンジココット ホワイトピクセル ピンクブロッサム

イヤルサンセット ストロベリーバニラ イエローダイヤモンド

ブライトダイヤモンド インディアンダイヤモンド

きれいに咲いていた20種類の百合のなかの10種類を紹介したいと思います。写真をクリックすると拡大写真を表示しますが、以前に掲載した記事でも判ると思います。→ポチッ

Ⓐアルバタック Ⓑホワイトピクセル Ⓒサマーブリーズ Ⓓスルピス Ⓔレッドツイン Ⓕストロベリーバニラ Ⓖロイヤルサンセット(?) Ⓗブライトダイヤモンド Ⓘアルブフェイラ Ⓙイエローダイヤモンド

Ⓐ Ⓑ Ⓒ

Ⓐ Ⓑ ⒸⒹ Ⓔ Ⓕ

Ⓖ Ⓗ Ⓘ

Ⓙ

百合が植えられていたのは千葉県八千代市の村上緑地公園です。この公園は南北に長い公園ですが、最も北のエリアにユリが植えられていました。

村上緑地公園の全体の面積は11万㎡(11ha)で、周長は2.5kmです。ユリが植えられていたエリアの面積はGoogle地図で測ると約5000㎡でした。ここは春には桜も楽しめる場所です。

場所 村上緑地公園の最北部

住所 千葉県八千代市上高野1733 千葉県八千代市村上744

電話 047-483-1151 八千代市役所 公園緑地課

最寄 東洋バス 村上団地第一・バス停 勝田台駅から乗車

オルセー美術館(Musée d'Orsay)でランチ [パリのレストラン]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

パリのオルセー美術館(Musée d'Orsay)を訪れたのはフランス旅行の最終日(7日目)でした。我々は、その日の21時55分発のフライト帰国することから最終日の昼食(ランチ)はフランスで最後の食事だったのでオルセー美術館で食べることにいたしました。食事の後も観光を続けるので外でレストランを探す余裕もありませんでした。本記事でオルセー美術館の記事は終了いたします。

パリのオルセー美術館(Musée d'Orsay)を訪れたのはフランス旅行の最終日(7日目)でした。我々は、その日の21時55分発のフライト帰国することから最終日の昼食(ランチ)はフランスで最後の食事だったのでオルセー美術館で食べることにいたしました。食事の後も観光を続けるので外でレストランを探す余裕もありませんでした。本記事でオルセー美術館の記事は終了いたします。1日目 JL415 到着 セーヌ川散策 ノートルダム寺院 ルーブル美術館周辺

2日目 モンサンミッシェル オンフルール

3日目 モンサンミッシェル

4日目 ルーブル美術館 ノートルダム寺院 凱旋門 シャンゼリゼ通り

5日目 ヴェルサイユ宮殿 パリ チョコレート店2ケ所

6日目 ロワールの城めぐり

7日目 オルセー美術館 サント・シャペル コンシェルジュリー

セーヌ川クルーズ 帰国・JL416・パリ→成田

オルセー美術館内には本格的な料理が食べれるレストランもあるのですが、それを知ったのは帰国後に記事を書くために調べた時でした。我々が入ったのは下の写真のカフェでした。場所は前記事で紹介したフランソワ・ポンポンの白熊のすぐ横でした。

オルセー美術館内には本格的な料理が食べれるレストランもあるのですが、それを知ったのは帰国後に記事を書くために調べた時でした。我々が入ったのは下の写真のカフェでした。場所は前記事で紹介したフランソワ・ポンポンの白熊のすぐ横でした。

我々も、こんな感じで座って食べました。白熊のお尻側が写真に写っているのがわかってもらえると思います。

これが私と娘の二人分のランチです。右端のパン(サンドイッチ)は2つに分けて食べました。値段は合計16.1ユーロ(約2095円)で、今回のフランス旅行でのランチ6回とディナー6回の計12回のレストランの食事の中で、今回の食事が最も安かったです。

これが私と娘の二人分のランチです。右端のパン(サンドイッチ)は2つに分けて食べました。値段は合計16.1ユーロ(約2095円)で、今回のフランス旅行でのランチ6回とディナー6回の計12回のレストランの食事の中で、今回の食事が最も安かったです。

これがフランスパンにハムとチーズを挟んだサンドイッチです。日本のフランスパンは柔らかいけれども、本場のフランスパンは噛みごたえあるのが特徴で、それが私が大好きなのです。挟んであるハムもチーズも美味しかったです。着色文字(記事?)をクリックすると今までのオルセー美術館に関する記事を表示します。

建物編 記事1

絵画編 記事2 記事3 記事4 記事5 記事6

彫像編 記事7

パンの香りを伝えたくて拡大いたしました。たっぷりとハムとチーズが入っていることも感じてもらえると思います。

フランス旅行の7日間の全てのランチとディナーを食べたレストランを紹介します。そんな中でオルセー美術館のカフェが最も簡単な食事となりましたが、この後の午後で観光できた内容を考えると、時間が節約できたのは正解でした。

赤色マーク(

① 1日目D パリ

② 2日目L モンサンミッシェル

③ 2日目D モンサンミッシェル

④ 3日目L モンサンミッシェル

⑤ 3日目D パリ

⑥ 4日目L パリ ルーブル美術館

⑦ 4日目D パリ

⑧ 5日目L ヴエルサイユ宮殿敷地

⑨ 5日目D パリ

⑩ 6日目L ロワール

⑪ 6日目D パリ

⑫ 7日目L パリ オルセー美術館

D:ディナー(夕食) L:ランチ(昼食)

12回の食事(ランチ or ディナー)の写真も紹介します。写真をクリックすると記事を表示します。2ケ所(5日目と6日目ランチ)だけは料理ではなくレストランも紹介しています。それぞれの特徴がヴエルサイユ宮殿の庭園(5日目ランチ)と、洞窟レストラン(6日目ランチ)だったからです。写真は上の①→⑫の順番です。

12回の食事(ランチ or ディナー)の写真も紹介します。写真をクリックすると記事を表示します。2ケ所(5日目と6日目ランチ)だけは料理ではなくレストランも紹介しています。それぞれの特徴がヴエルサイユ宮殿の庭園(5日目ランチ)と、洞窟レストラン(6日目ランチ)だったからです。写真は上の①→⑫の順番です。

オルセー美術館の部分を航空写真で拡大いたしました。オルセー美術館をあらためて紹介します。

正式名称 Musée d'Orsay

専門分野 19世紀美術 原則1848年~1914年に活躍した作家の作品

常設展示 4000作品(所蔵作品:約2万点)

来館者数 3,440,000人/年 (2015年)

開館 1986年 建物は1900年建設の駅舎

最寄駅 地下鉄 ミュゼ・ドルセー駅

昼食場所 Café Campana

オルセー美術館の彫像たち [オルセー美術館]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

オルセー美術館に関しての今までに6つの記事を掲載いたしました。その中で57人の画家の絵画を紹介しました。オルセー美術館(Musée d'Orsay)では上の写真のように全体の建物の中に絵画を展示するための建物が立てられているのです。その絵画用の建物から見ると屋外にあたる部分に沢山の彫像が展示されていました。本記事ではその彫像の一部を紹介したいと思います。

着色文字(記事?)をクリックすると今までの記事を表示します。

建物編 記事1

絵画編 記事2 記事3 記事4 記事5 記事6

彫像編 記事7 ←今回の記事

正面からの景観も紹介します。時計があるところが入口で、こちらに向かって上り坂に作られています。中央通路と両側の絵画の展示室の2階に彫像が展示されていまし。全て屋内の雰囲気で飾られていました。

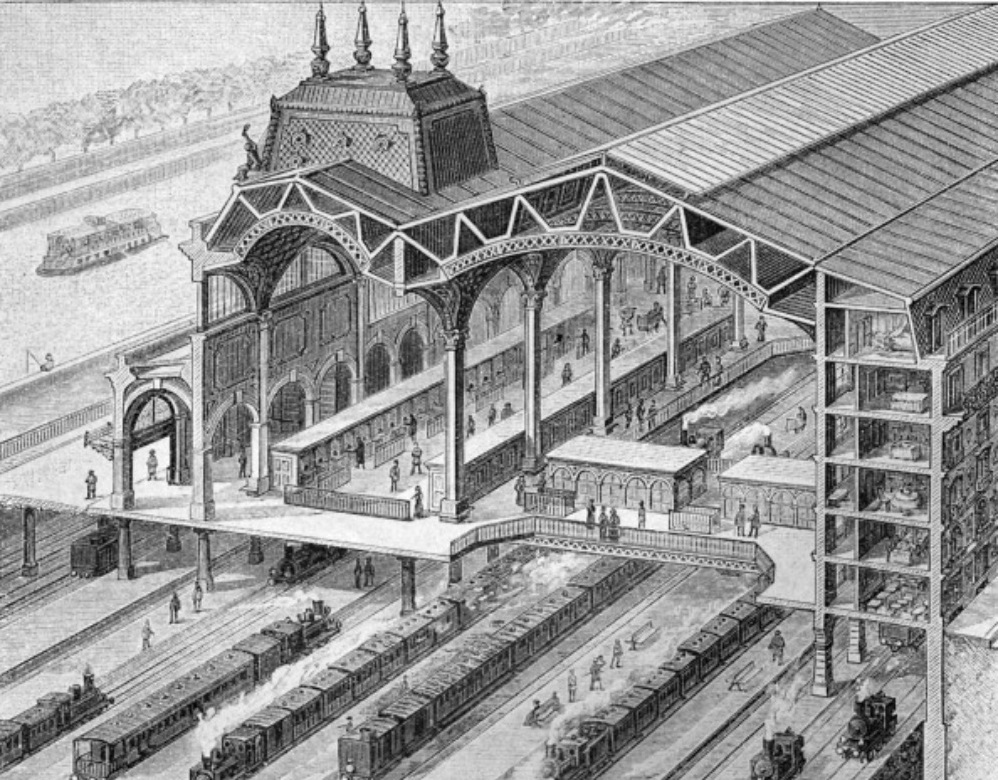

正面からの景観も紹介します。時計があるところが入口で、こちらに向かって上り坂に作られています。中央通路と両側の絵画の展示室の2階に彫像が展示されていまし。全て屋内の雰囲気で飾られていました。右の写真は駅舎として使っていたころの写真です。

こちらがセーヌ川側の展示室の2階です。

上の写真の右端の彫像を正面から撮ったのがこちらの写真です。

作家 ポール・デュボワ(Paul Dubois)

作家 ポール・デュボワ(Paul Dubois)1829年~1905年(満75歳没)

作品 Souvenir, Alsace-Lorraine

制作 1905年

こちらはセ-ヌ川と反対側の展示室の2階です。

こちらの作品も有名なようで同じ構図のものが別の場所にも設置されているようです。

作家 アントワーヌ・ブールデル(Émile-Antoine Bourdelle)

作家 アントワーヌ・ブールデル(Émile-Antoine Bourdelle)1861年~1929年(満67歳没)

作品 Héraklès archer 弓をひくヘラクレス

Héraklès tue les oiseaux du lac Stymphale

制作 1909年~1924年

彫像に関しては作者などが書かれた説明板を撮ったのは限られていたので作者や作品名が今となっては判らないものが多いです。でもいずれも有名なものだと思います。なんとかネットで作品の作者を見つけました。→ポチッ

こちらの写真はクリックすると特別に大きく拡大するようにいたしました。

作家 ジャン=バティスト カルポー(Jean-Baptiste Carpeaux)

作家 ジャン=バティスト カルポー(Jean-Baptiste Carpeaux)1827年~1875年(48歳)

作品 Torchère

製作 1873年

こちらの作品も説明板を撮っていなかったので作家名が判りません。調べた結果、こちらも絵画編で紹介したジャン=バティスト カルポー(Jean-Baptiste Carpeaux)の作品でした。右の絵画がJean-Baptiste Carpeauxの作品です。

こちらの作品も説明板を撮っていなかったので作家名が判りません。調べた結果、こちらも絵画編で紹介したジャン=バティスト カルポー(Jean-Baptiste Carpeaux)の作品でした。右の絵画がJean-Baptiste Carpeauxの作品です。 作家 ジャン=バティスト カルポー(Jean-Baptiste Carpeaux)

作家 ジャン=バティスト カルポー(Jean-Baptiste Carpeaux)1827年~1875年(48歳)

作品 Ugolin entouré de ses quatre enfants

製作 1860年

彫像が沢山展示されていたスペースです。

そのスペースの中の作品です。写真を撮った時は作者や作品名は分かりませんでしたがWikipedia(Jean-Baptiste Carpeaux)の中で作品を見つけました。

作家 ジャン=バティスト カルポー(Jean-Baptiste Carpeaux)

作家 ジャン=バティスト カルポー(Jean-Baptiste Carpeaux)1827年~1875年(48歳)

作品 La Danse

製作 1865年~1869年

こちらもスペースの中の作品です。壁の作品も中央の少年の作品もJean-Baptiste Carpeauxの作品です。少年の彫像の作品名は次の通りです。右のJean-Baptiste Carpeauxの肖像画の上に書かれているのが壁の彫像です。クリックすると確認できると思います。

作家 ジャン=バティスト カルポー(Jean-Baptiste Carpeaux)

作家 ジャン=バティスト カルポー(Jean-Baptiste Carpeaux)1827年~1875年(48歳)

作品 Le prince imperial et le chien Nero

製作 1866年

広場の中央にあった作品もジャン=バティスト カルポー(Jean-Baptiste Carpeaux)でした。どうやらここはJean-Baptiste Carpeauxの作品のエリアだったようです。こちらもクリックすると特別に大きく拡大いたします。この天球を支えている銅像は世界4大陸(アメリカ、アフリカ、アジア、オセアニア)を象徴しているそうです。4人は4大大陸の女性たちなのでしょうね。

作家 ジャン=バティスト カルポー(Jean-Baptiste Carpeaux)

作家 ジャン=バティスト カルポー(Jean-Baptiste Carpeaux)1827年~1875年(48歳)

作品 Les Quatre Parties du Monde

製作 1872年

人間をテーマにした作品が多い中で、すこし雰囲気の違う彫像もありました。1922年の作品ではありますが新しい雰囲気が感じられる作品でした。作家のポンポンは、元は大理石職人で、ロダンの製作を手伝いながら少しずつ作品を作り貯め、1917年のロダンの死後である最晩年となってからようやく独立を果したそうです。リュクサンブール美術館が「山鳩」の彫刻を購入したのを皮切りに、人気をあつめて、67歳(1922年)にして代表作の「白熊」を発表することとになったそうです。晩年に独立してからの10年で多くの作品を製作し、単純化された独特なラインを持った彫刻は、モダニズムの頂点でもあったと言われているそうです。本物の白熊(北極熊)は雄が200cm~250cmで雌は180cm~200cmです。この彫像の白熊は本物を凌ぐほどの251cmの巨大なものでした。

作家 フランソワ・ポンポン(François Pompon)

作家 フランソワ・ポンポン(François Pompon)1855年~1933年(満77歳没)

作品 Ours blanc 白熊

制作 1922年

寸法 高さ:163cm 長さ:251cm 奥行:90cm

こちらは印象派展示室に展示されていたロダンの作品です。こちらは一度紹介させていただきました。

作家 オーギュスト・ロダン(Auguste Rodin)

作家 オーギュスト・ロダン(Auguste Rodin)1840年~1917年(77歳)

作品 L'Homme qui marche 歩く男

制作 1907年~1910年

オルセー美術館がターミナル駅だったころの構造図をネットから転用させていただきました。右は建設時の鉄骨がむき出しの写真です。

オルセー駅に使われた鉄骨の総量は12000トンで、エッフェル塔の7500トンを上回っています。オルセー美術館は原則的に、2月革命のあった1848年から、第一次世界大戦が勃発した1914年までの作品を展示することになっており、それ以前の作品はルーヴル美術館、以降の作品はポンピドゥー・センターという役割分担がなされているそうです。

オルセー駅に使われた鉄骨の総量は12000トンで、エッフェル塔の7500トンを上回っています。オルセー美術館は原則的に、2月革命のあった1848年から、第一次世界大戦が勃発した1914年までの作品を展示することになっており、それ以前の作品はルーヴル美術館、以降の作品はポンピドゥー・センターという役割分担がなされているそうです。

北海道からの父の日のプレゼントは 卵がぎっしりのシシャモと 570gのホッケ [話題]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

北海道の長男家族から今年(2017年)も父の日のプレゼントが届きました。長男は2014年4月1日に関西から北海道の札幌近くに転勤になってから2014年、2015年、2016年、2017年と父の日のプレゼントは4回目となります。そして全て北海道の食材をプレセントしてくれました。今年はうれしいことに世界中でも北海道の太平洋沿岸の一部でしか獲れない「ししゃも」と大きな「ホッケ」でした。上の写真はホッケです。肉厚なホッケであることがわかってもらえると思います。右の写真は2016年の時鮭(ときしらず)です。

2014年 網走ビール

2014年 網走ビール2015年 厚岸産の牡蠣

2016年 時鮭 ぼたんえび

2017年 ししゃも ホッケ

こちらが父の日のプレゼントの「ししゃも」と「ホッケ」です。

父の日は6月第3日曜で、今年は6月18日となります。世界中で共通かと思ったら、国によって父の日は違っていました。ただし6月第3日曜を父の日している国は少なくとも27ケ国で、一番多いのは確かです。27ケ国は次の通りです。

日本、アメリカ、カナダ、イギリス、アイルランド、フランス、オランダ、ギリシャ、ウクライナ、トルコ、中国、インド、ペルー、スロバキア、南アフリカ、シンガポール、メキシコ、アルゼンチン、パラグアイ、キューバ、エクアドル、パナマ、ベネズエラ、プエルトリコ、チリ、コロンビア、コスタリカ

6月第3日曜以外の父の日の例は次の通りです。

1月6日、2月23日、3月19日、5月8日、5月第2日曜、昇天日、5月第3日曜、6月第1日曜、6月5日、6月第2日曜、6月17日、6月23日、7月第2日曜、7月最終日曜、8月8日、8月第2日曜、9月第1日曜日、9月第2日曜、10月第1日曜、11月第2日曜、12月5日、12月26日

見事なシシャモでした。北海道の太平洋沿岸の一部でしか獲れない本物のシシャモは漁獲高の減少のため、一般的にスーパーや居酒屋で出回っているのはキュウリウオやカラフトシシャモが大半だそうです。それだけに今回の本シシャモは貴重な一品でした。

ホッケの干物は1枚が570gありました。なかなかの大物でした。ホッケの分類を紹介します。ホッケ属は2種のみです。ホッケ(真ホッケ)とキタノホッケ(縞ホッケ)です。キタノホッケとホッケは同種とみなされていた時期もあったそうでが、分子系統学の研究によって別種であることが明らかになったそうです。

界:動物界 Animalia

門:脊索動物門 Chordata

亜門:脊椎動物亜門 Vertebrata

綱:条鰭綱 Actinopterygii

目:カサゴ目 Scorpaeniformes

科:アイナメ科 Hexagrammidae

亜科:ホッケ亜科 Pleurogramminae

属:ホッケ属 Pleurogrammus

種:ホッケ Pleurogrammus azonus 真ホッケ

キタノホッケ Pleurogrammus monopterygius シマホッケ

父の日の次の土曜日は家内の誕生日で娘と2人の姪っ子が来てくれて5人でチーズリゾットを食べたことは、すでに紹介しましたが、

翌日の日曜日の昼食を食べた後に姪っ子の1人が用事で帰ったために4人での夕食でホッケとシシャモをいただくことにいたしました。ホッケは肉厚で大きいことと、シシャモも一緒に焼きたかったので右の写真のガスオーブンでじっくりと焼くことにいたしました。

翌日の日曜日の昼食を食べた後に姪っ子の1人が用事で帰ったために4人での夕食でホッケとシシャモをいただくことにいたしました。ホッケは肉厚で大きいことと、シシャモも一緒に焼きたかったので右の写真のガスオーブンでじっくりと焼くことにいたしました。

別の段ではジャガイモとタマネギと山芋(長芋)と厚揚げも焼きました。

焼きあがったシシャモです。シシャモは漢字で書くと柳葉魚です。希少な一品をみんなでいただきました。右の写真の娘や姪っ子の年代だと

本物のシシャモは食べていないかもしれません。みんな大満足でした。右の下段の写真は3人が小学生の時の写真です。

本物のシシャモは食べていないかもしれません。みんな大満足でした。右の下段の写真は3人が小学生の時の写真です。界:動物界 Animalia

門:脊索動物門 Chordata

亜門:脊椎動物亜門 Vertebrata

綱:条鰭綱 Actinopterygii

綱:条鰭綱 Actinopterygii目:キュウリウオ目 Osmeriformes

科:キュウリウオ科 Osmeridae

属:シシャモ属 Spirinchus

種:シシャモ Spirinchus lanceolatus

こちらの写真をクリックすると特別に大きく拡大するように設定いたしました。

全てのシシャモはぎっしりと卵が入っていました。このようなシシャモを食べたのは久しぶりでした。

やっぱりビールが美味しいです。

枝豆も用意してくれていました。

オカヒジキの和え物もありました。オカヒジキは漢字では陸鹿尾菜あるいは陸羊栖菜と書かれます。海藻のヒジキに似ていることから、陸上(おか)のヒジキ(鹿尾菜、羊栖菜)が名前の由来だそうです。

界:植物界 Plantae

門:被子植物門 Magnoliophyta

綱:双子葉植物綱 Magnoliopsida

目:ナデシコ目 Caryophyllales

科:ヒユ科 Amaranthaceae Juss.

亜科: Salsoloideae

属:オカヒジキ属 Salsola

種:オカヒジキ Salsola komarovii

海のヒジキの料理です。家内の得意料理の一つです。

界:植物界 Plantae

門:不等毛植物門 Heterokontophyta

綱:褐藻綱 Phaeophyceae

目:ヒバマタ目 Fucales

科:ホンダワラ科 Sargassaceae

属:ホンダワラ属 Sargassum

種:ヒジキ Sargassum fusiforme

ジャガイモとタマネギと山芋(長芋)と厚揚げも焼けました。

山芋(長芋)がサクサクして美味しかったです。

やはり日本酒(冷酒)が飲みたくなりました。

最後に肉厚のホッケが焼きあがりました。ガスオーブンで焼いたのは正解でした。肉厚の部分もしっかり焼けているにも関わらず、焦げることはありませんでした。

厚肉の部分の写真を紹介します。コロコロとして美味しかったです。日本で「父の日」が広まったのは1955年頃とのことだそうですが、母の日と違い実感としては比較的最近のような気がします。

こちらは北海道から届いた当日に焼いて食べた時の写真です。肉厚なのに驚いて撮りました。この時は大きくて肉厚のために焼くのに苦労したので、今回はガスオーブンを使ってじっくりと焼きました。

タグ:父の日

1000万アクセスに到達いたしました。 [SNS]

2017年7月4日の 6時27分(推測)に累計アクセス数(総閲覧数)が1000万に達しました。So-netブログで初めての記事「自転車が完成しました。」を2009年5月5日14時59分に掲載したので8年1ケ月29日(2981日)と15時間28分目に達成したことになります。niceの数も280,054をいただきました。これはすべて訪問していただいた皆様のおかげです。ありがとうございました。

| 項目 | 2017年7月4日 | ||||

| 5時40分 | 6時27分 | 8時40分 | |||

| 記事数 | 件 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | |

| 累計アクセス数 | 件 | 9,999,925 | 10,000,000 | 10,000,210 | |

| 画面表示 | 件 | 9,999,925 | 9,999,925 | 10,000,210 | |

| 累計nice数 | 件 | 280,039 | 280,044 | 280,054 | |

| niceと思った人 | 人 | 8,453 | 8,453 | 8,453 | |

| コメント数 | 件 | 59,482 | 59,484 | 59,489 | |

| 読者数 | 人 | 308 | 308 | 308 | |

1000万アクセスがに到達が確認出来たのは2017年7月4日8時40分ですが、その時はすでにアクセス数は10,000,210となっており、その1分前(8時39分)のアクセス数は9,999,925で、いきなり285も数値が上がってしまうため、残念ながら連続で画面を見ていても10,000,000や9,999,999の数値を見ることが出来ないのです。その理由はアクセス数の表示更新は3時間ごとだからです。正確には3時間+数秒でした。つまりアクセス数を連続で確認していると下記のグラフの青線(━━━━)のように階段状に変化していきます。したがって実際には破線(᠁᠁)に近似した形でアクセス数が増加していったと思われることから1000万アクセスに到達時刻を2017年7月4日 6時27分と推測いたしました。

その位置がグラフ上の〇印で時刻は6時27分になります。参考に累積nice数の変化もプロット(━━━━)いたしました。累計アクセス数の表示は次の通りです。

7月3日 20:40~23:39 9,998,248

7月3日 20:40~23:39 9,998,248 7月3日 23:40~02:39 9,998,635

7月4日 02:40~05:39 9,999,618

7月4日 05:40~08:39 9,999,925

7月4日 08:40~11:39 10,000,210

7月4日 11:40~14:39 10,000,549

7月4日 14:40~17:39 10,000,892

7月4日 17:40~20:39 10,001,257

1000万アクセスとなった部分を拡大いたしました。グラフ内の「百合の写真撮影」の記述に関しては、本記事の最後に説明したいと思います。

2017年7月2日18時からの推移のグラフも紹介いたします。

ブログを2009年5月5日に始めたからの累計アクセス数(累計閲覧数)と累計nice数の推移のグラフわ紹介します。

今までに到達アクセス数を報告したのは次の5回でした。

1,000,000アクセス 2010年11月17日12時ごろ

2,000,000アクセス 2011年10月09日22時ごろ

2,277,777アクセス 2012年01月31日07時34分

5,000,000アクセス 2014年03月30日16時44分

9,229,999アクセス 2016年12月01日03時40分

10,000,000アクセス 2017年07月04日06時26分 今回の報告

ブログを始めたばかりのころの累積アクセス数と累積nice数です。16週を紹介しています。

一日当たりアクセス数とnice数をグラフにしたのがこちらです。最初の数ケ月はniceがいただけませんでした。一日のnice数は直接に集計できないので累積niceの数日分の増加から一日のnice数を算出してプロットしています。従って移動平均化されています。

一日当たりアクセス数と訪問者数をグラフにしたのがこちらです。日によって、ばらつきます。2009年5月5日からの全データーをプロットしています。2017年7月5日の時点で、それぞれ3324点がプロットされています。

一日ごとのグラフだとばらついて判りにくいので月ごとのグラフを紹介します。アクセス数と訪問者数のグラフです。

上のグラフで2012年12月にアクセスが落ち込んでいるのに気が付かれ方がおられると思います。累計アクセス数と公開記事数の推移のグラフを見ていただけると判ると思いますが2012年11月に一度記事がすべて消えましたが、消えた記事を再掲載しながら新しい記事を書いています。記事が消えたと言っても幸いにも手違いで下書き状態となっていたことから再掲載が容易にできているのです。

せっかくの再掲載なので、ブラシュアップを心がけております。

検索関係が判るグラフも紹介します。2017年1月から検索情報がほとんどなくなってしまったのはSo-netが検索情報を入手している検索元の仕様が変更になったためだそうです。→ポチッ

本画像をクリックすると毎日のデーターのグラフを表示します。

niceをくれた人の数(niceと思った人)の人数の推移です。

現在8453人です。初めての人にniceをクリックしてもらえないと増えないため最初のころに比べると増加スピードは小さいけれども少しづつ増えているのはうれしいです。

現在8453人です。初めての人にniceをクリックしてもらえないと増えないため最初のころに比べると増加スピードは小さいけれども少しづつ増えているのはうれしいです。

今は沢山のniceをいただいていますが、ブログを初めて2ケ月間は、ほとんどniceはクリックしてもらえませんでした。ブログの存在も知られていなかったのだと思います。初期の16週です。

累積コメント数と読者数の推移のグラフです。

1000万アクセス到達地点の累積コメント数は59484件です。ただし半数は私からの返信です。

読者数は5年近く300前後で推移しています。現時点で308人です。

累積コメントと読者数のブログを始めた初期の16週間のグラフも紹介します。

集計の途中で気になっていた村上緑地公園のユリの開花状況を確認に行ってきました。満開状態だったのは写真のコンカドールとクリストファーとヤマユリとレイクキャリーでした。カサブランカはまだ蕾の状態でした。時刻は2017年7月4日8時07分でした。この時刻はすでに1000万アクセスが達成れているはずですが、表示更新の時刻の8時40分にはなっていないので、帰宅しても表示自体は出発した時と同じ9,999,925 のままでした。少なくとも8時39分までには帰る必要があったので少し心配でした。ぎりぎりに家に着いて集計の続きに戻りました。

こちらがレイクキャリーです。全てのユリの咲いている写真がそろった時点で別途紹介したいと思います。

沢山の写真を掲載される方が2000以上の記事を掲載するためにはクリアーすべき問題があります。その問題とは写真や動画の保管容量の制限です。So-netの無料プラン場合は工夫をしても5GB(=1GBX5)です。私の場合で使っている写真は6.368GB(2227記事)となとなることから、写真を沢山使った2000記事以上を掲載するためには5GB以上の保管容量が必要になる可能性が高いのです。その解決策が他のブログとの併用です。別のブログの保管写真が利用出来ることを活用しているのです。私の場合はFC2ブロクにも記事を掲載して、写真は両方で利用しているのです。現状で15GBの写真をSo-netとFC2の両方のブログで掲載できます。動画は下記の2つのYouTubeを利用しています。

写真 合計 6.368GB (41.8%使用)

まっくろクロスケ 記事掲載用 0.277GB (27.7%使用)

まっくろクロスケ-1 写真保管用 1.000GB (写真満杯)

まっくろクロスケ-2 写真保管用 1.000GB (写真満杯)

まっくろクロスケ-3 写真保管用 0.331GB (33.1%使用)

まっくろクロスケ-4 写真保管用 0.000GB (未使用)

まっくろクロスケFC2 ブログ併用 3.766GB (36.8%使用)

動画 公開本数

YouTube 煤渡黒助 106本

YouTube SORI 204本

4日後の2017年7月8日 2時8分の管理画面です。

記事数 2,228件

累計nice数 280,205件

累計アクセス数 10,011,218件

読者数 308人

niceと思った人 8453人

コメント数 59562件

久しぶりに5人前の素麺(そうめん)を作りました。 [話題]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

先週の日曜日(2017年6月25日)は久しぶりに5人前の素麺(そうめん)を作りました。3人の子供たち(男・男・女)が小さいときにはいつも5人前を作っていたのですが、今は1人は北海道に2人は神奈川県に住んでいることから、ほとんどが2人前でした。今回は家内の誕生日6月24日に娘と2人の姪っ子がお泊りで来てくれたことから翌日の6月25日は5人でのランチとなりました。

今までだったら右の写真のように、お蕎麦屋さんかラーメン店に食べに行くところですが、4月7日から少し不自由になっているムサシを長時間一人に出来ないので、我家で素麺を食べることにいたしました。それで久しぶりの5人前の素麺となったわけです。

今までだったら右の写真のように、お蕎麦屋さんかラーメン店に食べに行くところですが、4月7日から少し不自由になっているムサシを長時間一人に出来ないので、我家で素麺を食べることにいたしました。それで久しぶりの5人前の素麺となったわけです。我家で一番大きな鍋で10束を茹でてガラスの大きな器に入れました。昔はいつも見ている光景でしたが、久しぶりの5人前のソウメンは迫力がありました。

薬味は卸し生姜(ショウガ)と刻み茗荷(ミョウガ)で、具は我家の定番の錦糸卵とハムと胡瓜(キュウリ)です。こちらも迫力を感じました。

デザートは今が旬のサクランボにいたしました。家内の誕生日に関する記事は次の通りです。あと日曜日の夕食の記事はこれから掲載いたします。

本番で作ったチーズリゾット

誕生日ケーキはCRIOLLO

娘のお土産は可愛いティーバッグ(Tea bag) CHARM VILLA

オルセー美術館 沢山の画家たちの作品 [オルセー美術館]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

上の写真はオルレアン鉄道によって1900年に建設されたオルセー駅の鉄道駅を1986年に美術館として活用するために作られたオルセー美術館の内側の写真です。オルセー美術館(Musée d'Orsay)に関する記事を今までに5つ紹介しました。それらの記事の中で、下記のように22人の作家の作品を紹介いたしました。本記事では、これ以外の沢山の作家の作品を紹介したいと思います。今回はオルセー美術館に関する6つ目の記事です。

上の写真はオルレアン鉄道によって1900年に建設されたオルセー駅の鉄道駅を1986年に美術館として活用するために作られたオルセー美術館の内側の写真です。オルセー美術館(Musée d'Orsay)に関する記事を今までに5つ紹介しました。それらの記事の中で、下記のように22人の作家の作品を紹介いたしました。本記事では、これ以外の沢山の作家の作品を紹介したいと思います。今回はオルセー美術館に関する6つ目の記事です。記事1:オルセー美術館 建物編

ロートレック 松方コレクションの「庭に座る女」

記事2:オルセー美術館 印象派展示室

ミレー マネ ドガ モネ セザンヌ ピサロ シスレー

ベルト・モリゾ オノレ・ドーミエ アルマン・ギヨマン

ギュスターヴ・クールベ ギュスターヴ・カイユボット

記事3:オルセー美術館 ファン・ゴッホ

ファン・ゴッホ

記事4:オルセー美術館 ゴーギャン ロートレック

ゴーギャン ロートレック セザンヌ モネ マネ

記事5:オルセー美術館でも模写が許されていました。

カミーユ・コロー ローザ・ボヌール コンスタン・トロワイヨン

エルネスト・メソニエ エドゥーアード・セイン

記事6:沢山の画家たちの作品

エミール・ベルナール ポール・シニャック カミーユ・ピサロ

マクシミリアン・ルーチェ アンリ=エドモン・クロッス

テオ・バン・ライッセルバーグ チャールズ・アングランド

ジョルジュ・スーラ ウジェーヌ・ブーダン ピエール・ボナール

ギュスターヴ・クールベ シャルル=フランソワ・ドービニー

アリスティド・マイヨール ジュール=ウジェーヌ・ルヌヴー

エドゥアール・ヴュイヤール アルフレッド・スティーブンス

ウジェーヌ・ドラクロワ ジャン=レオン・ジェローム

ルイ・ジャンモ カロルス・デュラン ジェームズ・ティソ

ルイ・アンクタン ポール・セリュジエ フレデリック・バジール

ジャン=バティストカルポー ジュール=ウジェーヌ・ルヌヴー

エドガー・ドガ テォデュール・リボー

それでは順番に38作品を紹介していきたいと思います。日本人にはなじみの薄い画家もあるとは思いますが、全てWikipediaで取り上げられている有名な画家です。着色された日本語の名前が書いてある作家は日本語のWikipediaに掲載されている画家です。説明はフリー百科事典「ウィキペディア(Wikipedia)」から抜粋させていただきました。画家の小さな写真類は全てWikipediaから転用させていただきました。クリックするとオリジナルを表示します。

エミール・ベルナールはフランスのポスト印象派の画家です。

1887年頃は点描による絵を制作していたそうです。下記はその頃の作品と思われます。その後すぐに点描を捨ててルイ・アンクタンとともにクロワゾニスムを発展させていったそうです。

作家 エミール・ベルナール(Émile Bernard)

作家 エミール・ベルナール(Émile Bernard)1868年~1941年(72歳)

作品 Au Cabaret

制作 1887年

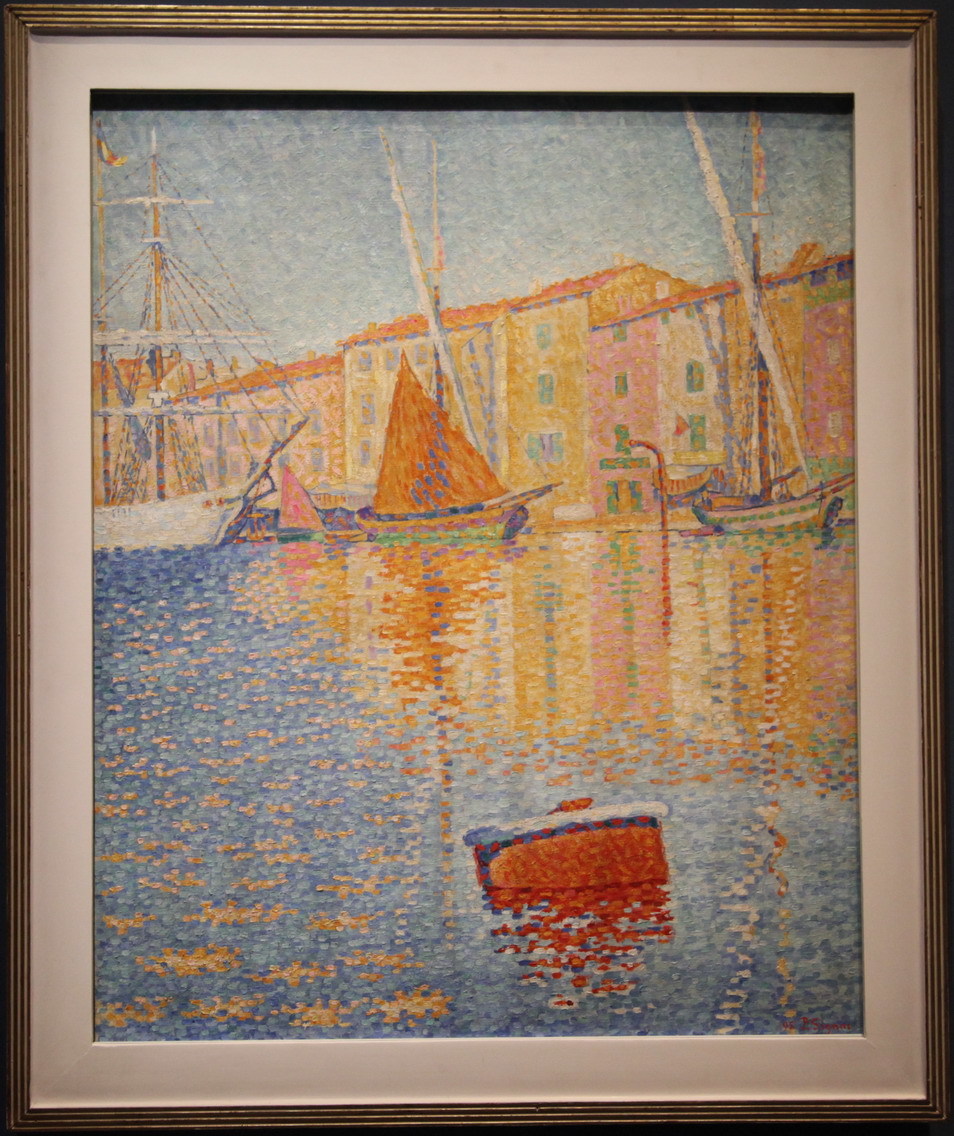

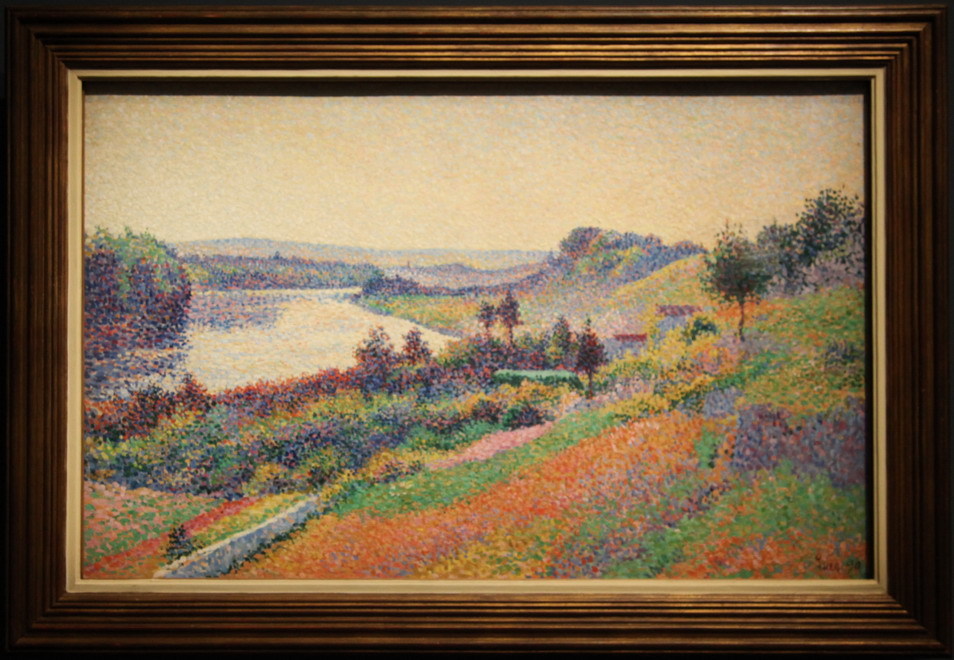

シニャックはパリ生まれで、ジョルジュ・スーラと並ぶ新印象派の代表的画家であったそうです。

作家 ポール・シニャック(Paul Signac)

作家 ポール・シニャック(Paul Signac)1863年~1935年(98歳)

作品 Route de Gennevilliers

制作 1883年

作家 ポール・シニャック(Paul Signac)

作品 La Bouée rouge

制作 1895年

作家 マクシミリアン・ルーチェ(Maximilien Luce)

作家 マクシミリアン・ルーチェ(Maximilien Luce)1858年~1941年(82歳)

作品 La Seine à Herblay

制作 1890年

作家 マクシミリアン・ルーチェ(Maximilien Luce)

作品 Une rue de Paris en mai 1871 dit aussi La Commune

制作 1903年~1906年

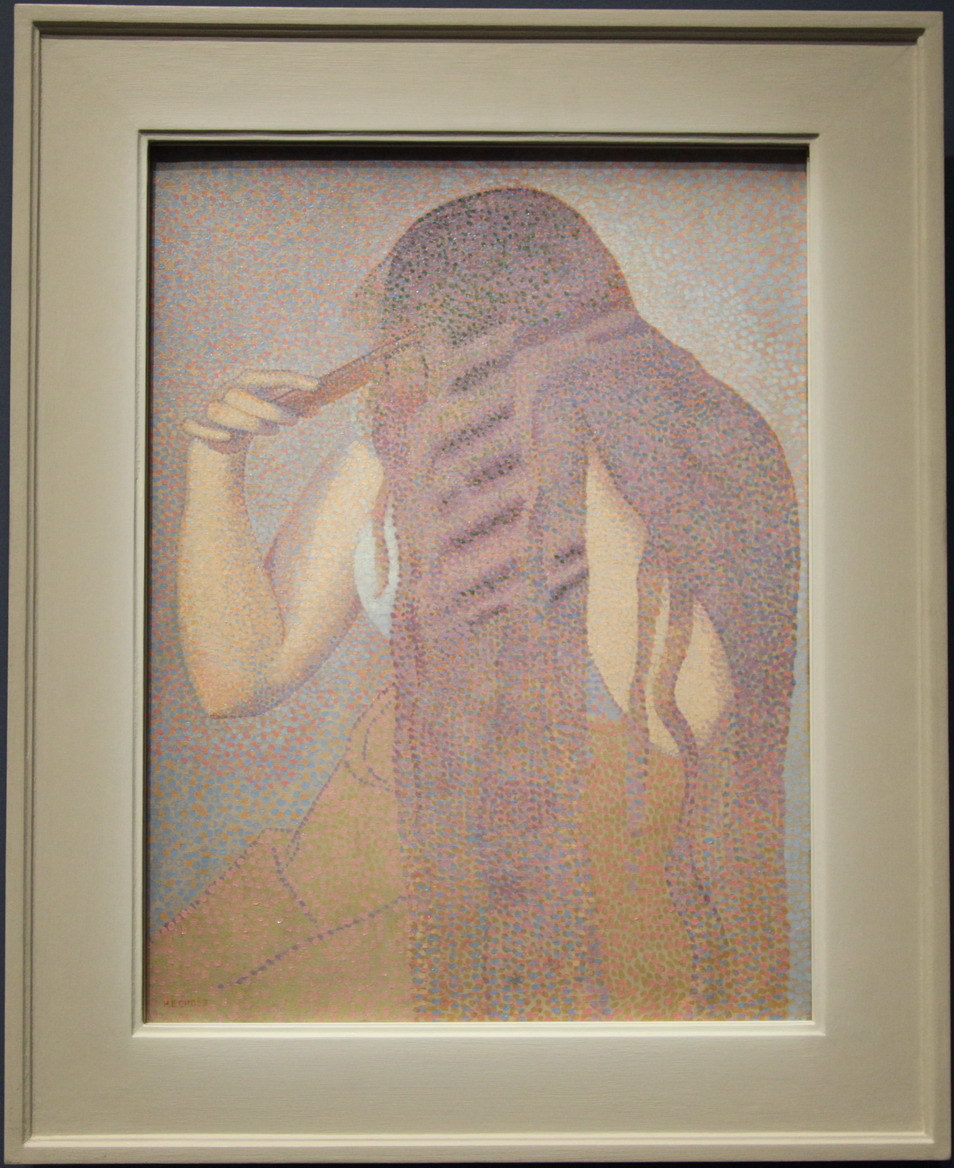

作家 アンリ=エドモン・クロッス(Henri-Edmond Cross)

作家 アンリ=エドモン・クロッス(Henri-Edmond Cross)1856年~1910年(53歳没)

作品 La Chevelure

制作 1892年

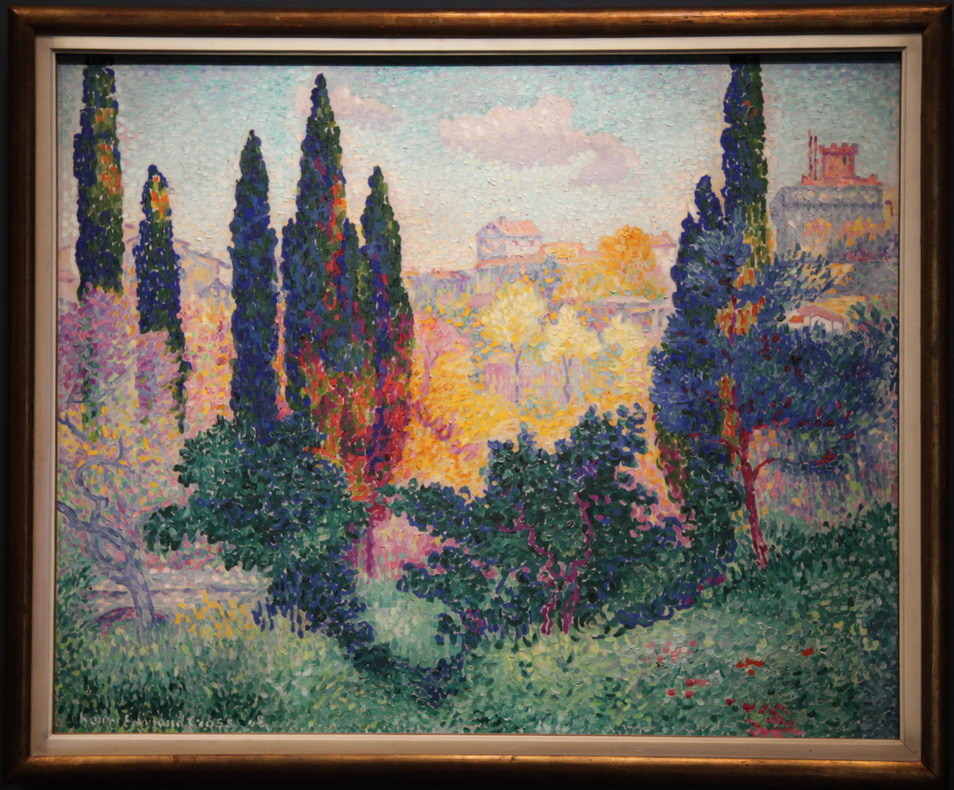

作家 アンリ=エドモン・クロッス(Henri-Edmond Cross)

作品 Les Cyprès à Cagnes

制作 1908年

作家 テオ・バン・ライッセルバーグ(Théo Van Rysselberghe)

作家 テオ・バン・ライッセルバーグ(Théo Van Rysselberghe)1862年~1926年(64歳)

作品 L7Homme à la barre

制作 1892年

新印象派に分類される19世紀のフランスの画家です。スーラは、印象派の画家たちの用いた「筆触分割」の技法をさらに押し進めて光学的理論を取り入れた結果、点描という技法にたどりついたそうです。

作家 ジョルジュ・スーラ(Georges Seurat)

作家 ジョルジュ・スーラ(Georges Seurat)1859年~1891年(31歳)

作品 Paysage rose

制作 1879年

展示室の雰囲気を紹介します。

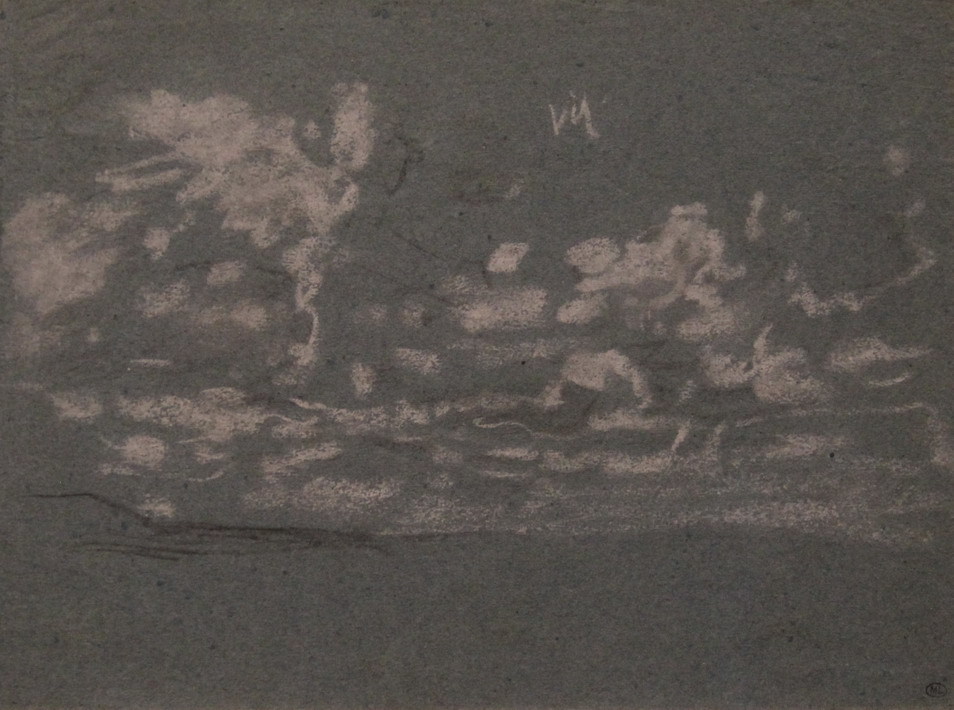

ウジェーヌ=ルイ・ブーダンは外光派の一人として印象派に影響を与えたそうです。特に青空と白雲の表現に優れていたそうです。こちらの絵の額は絵に比べて非常に大きかったので絵のみを掲載させていただきました。

作家 ウジェーヌ・ブーダン(Eugène Boudin)

作家 ウジェーヌ・ブーダン(Eugène Boudin)1824年~1898年(74歳)

作品 Étude de ciel avec das nuages blancs

制作 Sans date

こちらも絵に比べて額が大きかったので絵のみの掲載といたしました。右の写真は額も一緒に撮ったものです。上の絵も額との比率は同程度でした。

こちらも絵に比べて額が大きかったので絵のみの掲載といたしました。右の写真は額も一緒に撮ったものです。上の絵も額との比率は同程度でした。作家 ウジェーヌ・ブーダン(Eugène Boudin)

作品 Ciel nuageux

制作 1856年

作家 ウジェーヌ・ブーダン(Eugène Boudin)

作品 Port d'Anvers

制作 1871年

作家 ウジェーヌ・ブーダン(Eugène Boudin)

作品 La Plage de Trouville

制作 1865年

作家 チャールズ・アングランド(Charles Angrand)

作家 チャールズ・アングランド(Charles Angrand)1854年~1926年(71歳)

作品 Couple dans la rue

制作 1887年

ピエール・ボナールはナビ派に分類されていて、ポスト印象派とモダンアートの中間点に位置する画家だそうです。版画やポスターにも優れた作品を残しているそうです。

作家 ピエール・ボナール(Pierre Bonnard)

作家 ピエール・ボナール(Pierre Bonnard)1867年~1947年(79歳)

作品 Intérieur dit aussi La Femme au chien

制作 年

作家 ピエール・ボナール (Pierre Bonnard) 1867年~1947年(79歳)

作品 La Jeune-Fille aux bas noirs 黒いストッキングの少女

制作 1893年

作家 ピエール・ボナール (Pierre Bonnard)

作品 Chevaux et filles au Bois

制作 1894年~1895年

カミーユ・ピサロに関してはすでに掲載したとおり印象派の代表的画家です。

作家 カミーユ・ピサロ(Camille Pissarro)

作家 カミーユ・ピサロ(Camille Pissarro)1830年~1903年(73歳)

作品 Route d'Ennery

制作 1874年

ギュスターヴ・クールベはフランスの写実主義の画家です。スイス国境に近いフランシュ・コンテ地方の山の中の村オルナンに裕福な地主の子として生まれたそうです。

作家 ギュスターヴ・クールベ (Gustave Courbet)

作家 ギュスターヴ・クールベ (Gustave Courbet)1819年~1877歳(58歳)

作品 Branche de pommier en fleurs dit sussi

Fleurs de cerisier

制作 1872年

マイヨールは彫刻家としても有名で、オーギュスト・ロダン、アントワーヌ・ブールデルとともに近代ヨーロッパを代表する彫刻家の一人です。

作家 アリスティド・マイヨール(Aristidw Maillol)

作家 アリスティド・マイヨール(Aristidw Maillol)1861年~1944年(82歳)

作品 La Femme à l'ombrelle

制作 1895年

Aristidw Mailloの作品が左の壁に飾られています。

エドゥアール・ヴュイヤールは モーリス・ドニ、ピエール・ボナールらとともにナビ派の1人に数えられています。ヴュイヤールは他のナビ派の画家よりもさらに平面的、装飾的傾向が顕著だそうです。

作家 エドゥアール・ヴュイヤール

作家 エドゥアール・ヴュイヤール(Édouard Vuillard)

1868年~1940年(71歳)

作品 Au lit

制作 1891年

作家 エドゥアール・ヴュイヤール(Édouard Vuillard)

作品 Le Passeur dit sussi Cipa Godehski

楕円形の作品もありました。クリックすると特別に大きく拡大します。

作家 エドゥアール・ヴュイヤール(Édouard Vuillard)

1868年~1940年(71歳)

作品 Intérieur de salon de thé, Le Grand Teddy, projet Tea Room

Interior, The Grand Teddy, Design

制作 1917年

ウジェーヌ・ドラクロワはロマン主義を代表するパリ生まれの画家です。

作家 ウジェーヌ・ドラクロワ(Eugène Delacroix)

作家 ウジェーヌ・ドラクロワ(Eugène Delacroix)1798年~1863年(65歳)

作品 Chasse aux lions (esquisse)

制作 1854年

ルイ・ジャンモはリヨン派の画家であり詩人であったそうです。ジャンモはロマン派と象徴主義の間を繋ぐ人物として見られており、ドイツのナザレ派やイギリスのラファエル前派と同様な神秘主義的、理想主義を有すると共にカトリック的傾向を強く有する画家であったそうです。

作家 ルイ・ジャンモ(Louis Janmot)

作家 ルイ・ジャンモ(Louis Janmot)1814年~1892年(78歳)

作品 Le Supplice de Mézence

制作 1865年

ジャン=レオン・ジェロームはフランスの画家・彫刻家で、歴史や東方(オリエント地域)の描写を得意としていたそうです。下記の作品「闘鶏」は代表的作品のようです。

作家 ジャン=レオン・ジェローム(Jean-Léon Gérôme)

作家 ジャン=レオン・ジェローム(Jean-Léon Gérôme)1824年~1904年(79歳)

作品 Jeunes Grecs faisant battre des coqs (闘鶏)

dit aussi Un combat de coqs 制作 1846年

制作 1846年

作家 カロルス・デュラン(Carolus-Duran)

作家 カロルス・デュラン(Carolus-Duran)1837年~1917年(79歳)

作品 La Dame au gant

制作 1869年

ジェームズ・ティソはフランス西部の町ナントに生まれれ、パリに出てイポリット・フランドランとルイ・ラモットに絵を学んだそうです。

作家 ジェームズ・ティソ(James Tissot)

作家 ジェームズ・ティソ(James Tissot)1836年~1902年(65歳)

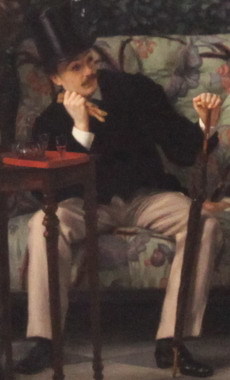

作品 Le Cercle de la rue Royale ロワイヤル通りのサークル

制作 1868年

上の絵に描かれている12名の人の名前の説明がされていました。クリックすると説明板のオリジナルを表示します。

① Le comte Alfred de la Tour-Maubourg

② Le marquis du Lau

③ Le comte Étienne de Ganay

④ Le comte J. de Rochechouart

⑤ M.C. Vansittard

⑥ Le marquis R. de Miramon

⑦ Le baron Hottinger

⑧ Le marquis de Ganay

⑨ M. Gaston de Saint-Maurice

⑩ Le prince Edmond-Melchior de Polignac

⑪ Le marquis de Gallifet

⑫ Charles Haas

作品名からMiramon伯爵家族の肖像画のようですが、上の絵の中に、そのMiramon伯爵(⑥)が描かれていました。

作品名からMiramon伯爵家族の肖像画のようですが、上の絵の中に、そのMiramon伯爵(⑥)が描かれていました。右の写真は、上の絵(ロワイヤル通りのサークル)から⑥のMiramon伯爵を切り取ったものです。

作家 ジェームズ・ティソ(James Tissot)

作品 Portrait du marquis et de la marquise de

Miramon et de leurs enfanta

制作 1865年

Alfred Stavensで画像検索をすると下記の作品のような女性の肖像画がほとんどであることから、女性の絵を得意としていたのかもしれません。彼のWikipedia内で紹介されている12枚の作品の中で11枚に女性が描かれていて、その中の9枚が女性単独の肖像画です。

作家 アルフレッド・スティーブンス(Alfred Stavens)

作家 アルフレッド・スティーブンス(Alfred Stavens)1823年~1906年(83歳)

作品 La Lettre de rupture

制作 1867年

作家 アルフレッド・スティーブンス(Alfred Stavens)

作品 Ce que l'on appelle le vagabondage dit aussi Les chasseura de

Vincennes

制作 1854年

バレリーナの絵で有名なドガの作品がこちらにもありました。

作家 エドガー・ドガ(Edgar Degas)

作家 エドガー・ドガ(Edgar Degas)1834年~1917年(83歳)

作品 Portrait de famille 又は La famille Bellelli

制作 1858年~1869年

展示室の雰囲気も紹介します。

作家 テォデュール・リボー(Théodule Ribot)

作家 テォデュール・リボー(Théodule Ribot)1823年~1891年(68歳)

作品 Saint Sébastien martyr

制作 1865年

雰囲気から3作品ともテォデュール・リボー(Théodule Ribot)の作品のようです。右側の作品が上のSaint Sébastien martyrです。

別の赤い壁の展示室の雰囲気も紹介します。

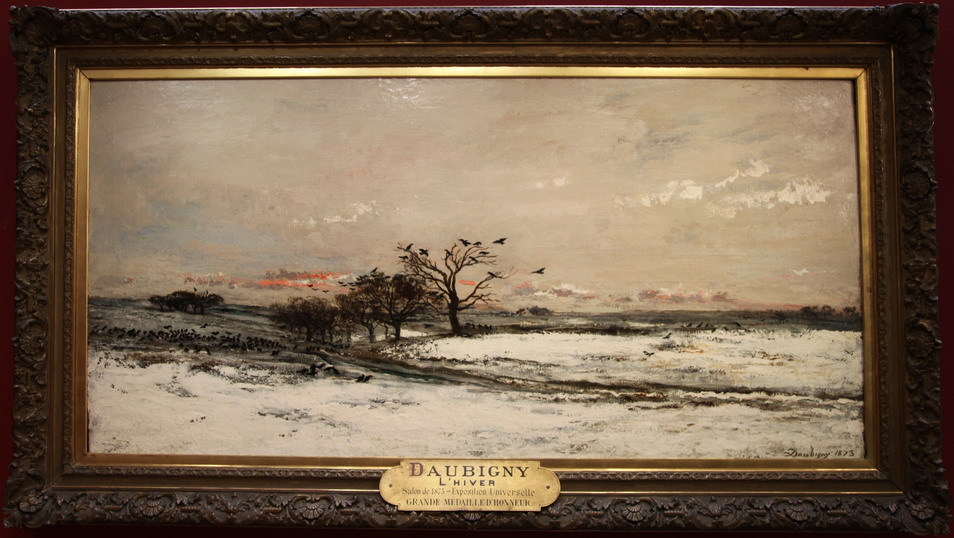

シャルル=フランソワ・ドービニーはパリ生まれバルビゾン派の画家だそうです。父や叔父も画家であったことから年少時より絵の教育を受けたそうです。

作家 シャルル=フランソワ・ドービニー

作家 シャルル=フランソワ・ドービニー(Charles-Francois Daubigny) 1817年~1878年(61歳)

作品 La Neige

制作 1873年

バジールは、南仏モンペリエの裕福な家庭に生まれ、1862年にパリに出てシャルル・グレールの画塾に入り、モネ、ルノワール、シスレー、ピサロ、セザンヌといった仲間と知り合ったそうです。自ら絵を描きながら仲間を経済的に支援していましたが、1870年に勃発した普仏戦争に志願して参戦して28歳の若さで戦死したそうです。

作家 フレデリック・バジール(Frédéric Bazille)

作家 フレデリック・バジール(Frédéric Bazille)1841年~1870年(28歳)

作品 Réunion de Famille 又は Portraits de famille

制作 1867年

右の壁の絵が上の作品です。大きな作品であることがわかってもらえると思います。

ルイ・アンクタンはフランス東部で生まれ、1882年にパリに来て、レオン・ボナのアトリエで絵を学んだそうです。そのときにロートレックと出会い、共にフェルナン・コルモンのアトリエに移り、ファン・ゴッホやベルナールと親交を結んだそうです。

作家 ルイ・アンクタン(Louis Anquetin)

作家 ルイ・アンクタン(Louis Anquetin)1861年~1932年(71歳)

作品 Femme dans la rue

制作 1890年

ポール・セリュジエはフランス・パリ出身のポスト印象派の画家で、ナビ派の一員として知られているそうです。1885年にアカデミー・ジュリアンに入学し、そこで出会ったモーリス・ドニやピエール・ボナールらと共にナビ派を結成したそうです。

作家 ポール・セリュジエ(Paul Sérusier)

作家 ポール・セリュジエ(Paul Sérusier)1864年~1927年(62歳)

作品 Les Filles de Pelichtim

制作 1908年

ジャン=バティストカルポーの代表作にはパリ・オペラ座の「ダンス」や「ウゴリーノ」があるあるそうです。

作家 ジャン=バティストカルポー

作家 ジャン=バティストカルポー(Jean-Baptiste Carpeaux)

1827年~1875年(48歳)

作品 L'Attentat de Berezowski contre le tsar

Alexandre II

制作 1867年

円形の絵もありました。本名はジュール・ウジェーヌ・ルヌヴー・ブサロック・ド・ラ・フォン(Jules Eugène Lenepveu Boussaroque de Lafont )と長い名前です。天井が有名な画家で、この絵も天井画と思われます。

作家 ジュール=ウジェーヌ・ルヌヴー

作家 ジュール=ウジェーヌ・ルヌヴー(Jules Eugène Lenepveu)

1819年~1898年(78歳)

作品 Les Muses et les Heures du jour et de la nuit

制作 1872年

下の4枚の絵の作家や作品名は記録していないかったために判りませんが、4枚一組の絵が印象的だったので掲載いたしました。クリックすると特別に大きく拡大いたします。

今回の記事で下記の枠内の27人の39作品を紹介いたしました。今までの記事で22人を紹介いたしました。27人+22人は59人ですが、ピサロとドガの2人はすでに紹介いたしましたので、今までの記事を合わせて57人の画家の絵画を紹介したことになります。オルセー美術館の常設展示は約4000点(所蔵作品は約2万点)であることから、沢山の画家を紹介したつもりではありますが、オルセー美術館の中の一部の画家を紹介したにすぎないと思います。画家の名前の順番と写真の順番は同じにしております。

エミール・ベルナール ポール・シニャック マクシミリアン・ルーチェ アンリ=エドモン・クロッス テオ・バン・ライッセルバーグ ジョルジュ・スーラ ウジェーヌ・ブーダン ‖ チャールズ・アングランド ピエール・ボナール カミーユ・ピサロ ギュスターヴ・クールベ アリスティド・マイヨール エドゥアール・ヴュイヤール ‖ ウジェーヌ・ドラクロワ ルイ・ジャンモ ジャン=レオン・ジェローム カロルス・デュラン ジェームズ・ティソ アルフレッド・スティーブンス エドガー・ドガ ‖ テォデュール・リボー シャルル=フランソワ・ドービニー フレデリック・バジール ルイ・アンクタン ポール・セリュジエ ジャン=バティストカルポー ジュール=ウジェーヌ・ルヌヴー

娘のお土産は可愛いティーバッグ(Tea bag) CHARM VILLA [話題]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

すでに2つの記事で紹介した通り2017年6月24日は家内の誕生日で、娘と2人の姪っ子が来てくれました。右は以前に娘と姪っ子たちが来た時の写真です。

すでに2つの記事で紹介した通り2017年6月24日は家内の誕生日で、娘と2人の姪っ子が来てくれました。右は以前に娘と姪っ子たちが来た時の写真です。夕食ではチーズリゾットをみんなでいただき、デザートは姪っ子がお祝いに持ってきたくれたCRIOLLOのケーキをいただきました。そして飲み物は娘が台湾旅行に行った時のお土産のお茶を持ってきてくれたので、そのお茶をいただきました。

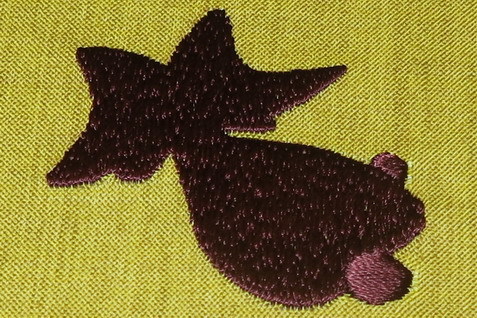

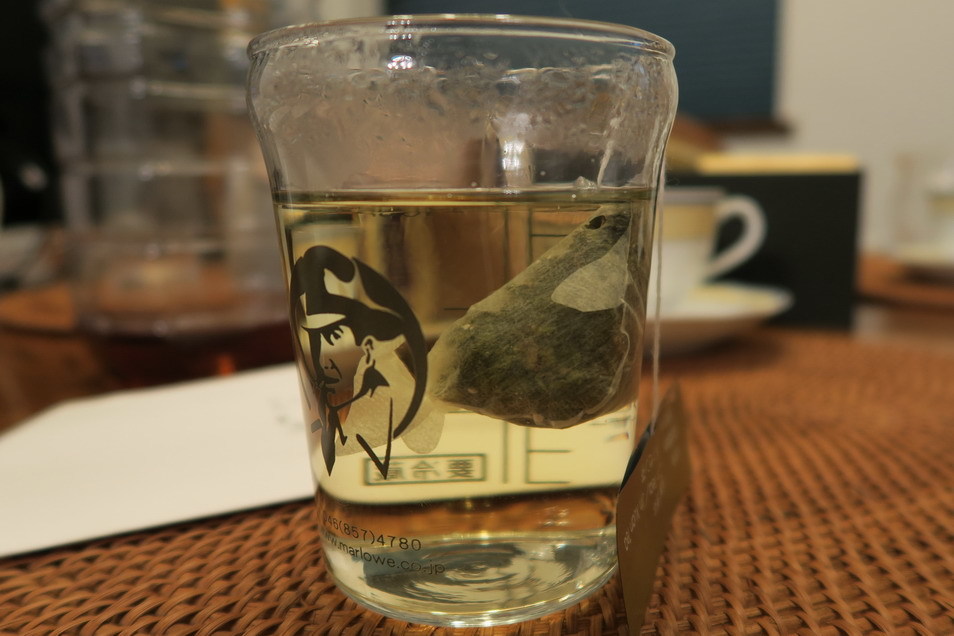

上の写真がそのお茶の入った箱ですが、真ん中に金魚の刺繍されていました。

刺繍の金魚の写真を追加掲載させていただきました。

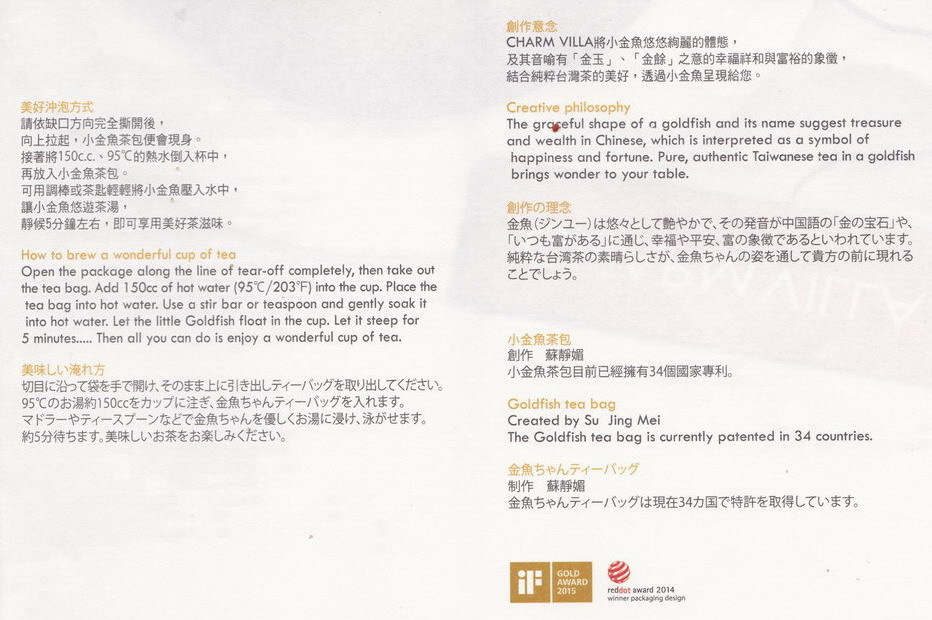

実は金魚のティーバッグ(Tea bag)だったのです。日本ではティーバッグをティーパックと呼ぶこともありますが、英語はTea bagなので本来はティーバッグが正しいことになります。

いろんな種類のお茶が12個入っていました。

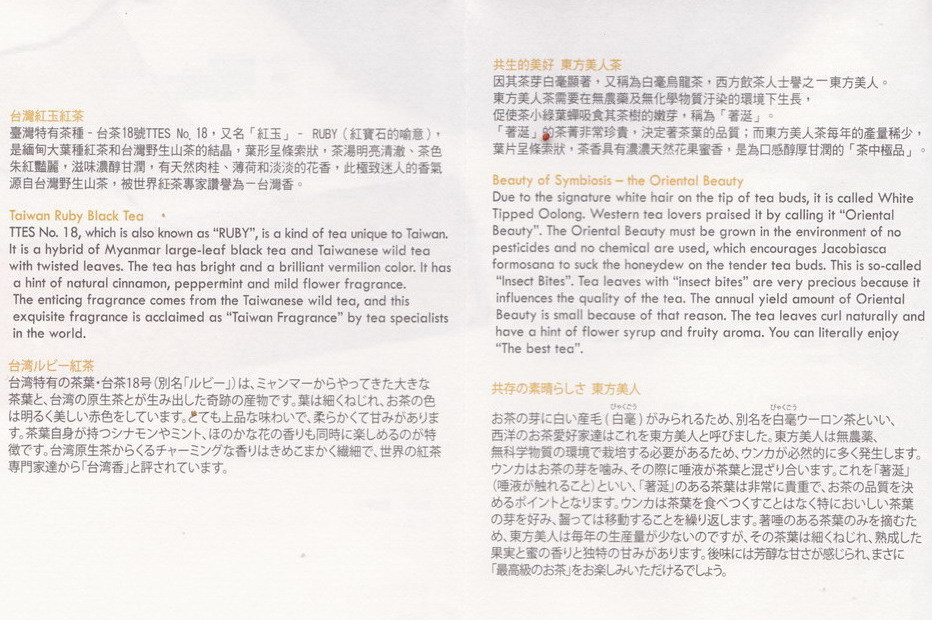

1つ1つが丁寧にパッケージされていました。中国茶が多かったのですが、紅茶も入っていていました。入っていたのは下記の4種類です。パッケージは同じように見えますがクリックすると4種類のお茶の文字が読み取れると思います。

台湾ローズ鳥龍茶 台灣玫瑰鳥龍茶 Taiwan Rose Oolong Tea

台湾キンセン茶 台灣金宣茶 Taiwan Jin Xuan Tea

台湾ルビー紅茶 台灣紅玉紅茶 Taiwan Ruby Black Tea

東方美人 東方美人茶 The Oriental Beaury

その金魚のティーバッグの紅茶でケーキをいただきました。3個(bag)で5人分の紅茶を入れました。

ケーキを食べた後に、中国茶もいただきました。金魚が泳いでいるように見えませんか。

横から見るためにガラスの器にも入れてみました。

箱の中に入っていた説明書です。中国語と英語と日本語で書かれていました。クリックすると読めるサイズに拡大いたします。

今回の金魚のティーバッグ(Tea bag)のお店を紹介します。2017年3月25日に日本の京都店がオープンしたそうです。下記の写真はGoogleのストリートビューです。

名前 子村荘園 CHARM VILLA

住所 台湾・台北市北投区豊年路二段137号

電話 0+886-2-2891-0101

地図 https://goo.gl/maps/kEX8GMQY9612

日本 京都店 京都府京都市中京区山本町442番

お店は台北中心街から離れた郊外にあります。地図内のマイナスのアイコン(