丹波の篠山城 第80回ハイク [兵庫県]

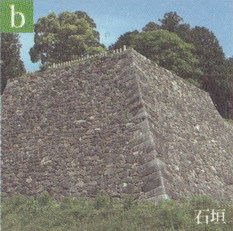

今回は、私にとっては4回目の参加となる第80回ハイクの記事を掲載させていただきます。今回は兵庫県の丹波篠山の散策ですが、その中のメインイベントは篠山城の訪問です。上の写真は篠山城の石垣です。本記事では、その篠山城を紹介させいてただ来ます。80回続いている本ハイキングは私が入社して配属になった神戸事業所の方が数年前に初められました。私は第72回に初めて参加させていただきました。メンバーは関西に住んでおられる入社当時の人たちで懐かしい人たちなのです。私のみ関東在住なので関西に行ったときに参加させていただいています。

先頭の☆マークが参加あるいは参加予定のハイクと飲み会です。※印の第81回と第82回ハイクは新型コロナウイルスの感染拡大のために中止との連絡が入りました。次は安心して集まってハイキングをして飲み会も出来るようになってからになるそうです。このハイキングに参加するきっかけは2018年12月26日の忘年会への参加でした。

☆ 2018年12月26日(水) 忘年会 権太

第70回 2019年01月19日(土) 兵庫七福神巡りハイク

第71回 2019年03月16日(土) 金比羅宮参拝と讃岐うどんを賞味するハイク

☆第72回 2019年04月20日(土) 神戸市北区の重要文化財巡りハイク

第73回 2019年05月18日(土) 奈良斑鳩の里での散策ハイク

第74回 2019年06月15日(土) 神戸にある世界の宗教寺院巡りハイク

☆ 2019年07月16日(火) 夏の親睦会 燦(SUN)

第75回 2019年09月20日(土) 神戸鶉野飛行場跡各種設備など散策ハイク

☆第76回 2019年10月19日(土) 京都洛西の竹林と古墳巡りハイク

☆第77回 2019年11月16日(土) 太陽の塔の内部見学(予約)と周辺散策ハイク

☆ 2019年12月25日(水) 忘年会 権太

第78回 2020年01月16日(木) 神戸井植記念館と周辺散策ハイク

第79回 2020年01月30日(木) 京都迎賓館と周辺散策ハイク

☆第80回 2020年02月15日(土) 丹波篠山ハイク

※第81回 2020年03月21日(土) 青春18きっぷによる敦賀市内散策

※第82回 2020年04月16日(木) 明智光秀の居城・福知山城を巡るハイク

第82回 2022年06月21日(火) 神戸市立森林植物園のアジサイ鑑賞、散策

☆:参加 ※:新型コロナにより中止

集合はJR福知山線の篠山口駅に10時のため実家の最寄駅の阪急・逆瀬川駅で8時48分発の電車に乗るために8時半ごろに実家を出発いたしました。写真は逆瀬川駅の名前の元となった逆瀬川(武庫川の支流)です。右側の川沿いの道を登っていくと六甲山に行けます。見えている山が六甲山のの東の端になる東六甲エリアです。高校時代から関東に転勤になるまではよく歩いたところです。自転車でもよく六甲山を登りました。今は判りませんが、そのころは競輪選手がトレーニングのために自転車で登る道でもありました。川の左側の建物のために見えませんが建物の向こうに甲山があります。川の右端まで戻ると甲山が見れます。次は甲山も入れた写真を撮りたいと思います。

集合はJR福知山線の篠山口駅に10時のため実家の最寄駅の阪急・逆瀬川駅で8時48分発の電車に乗るために8時半ごろに実家を出発いたしました。写真は逆瀬川駅の名前の元となった逆瀬川(武庫川の支流)です。右側の川沿いの道を登っていくと六甲山に行けます。見えている山が六甲山のの東の端になる東六甲エリアです。高校時代から関東に転勤になるまではよく歩いたところです。自転車でもよく六甲山を登りました。今は判りませんが、そのころは競輪選手がトレーニングのために自転車で登る道でもありました。川の左側の建物のために見えませんが建物の向こうに甲山があります。川の右端まで戻ると甲山が見れます。次は甲山も入れた写真を撮りたいと思います。

上で川の端まで戻って写真を撮ると書きましたが、川の端では甲山は見えなかったので道路の端まで戻って撮ってみました。この位置だと甲山を撮ることが出来ました。六甲山の裾野も写っています。

六甲山は「ろっこうさん」と読みますが、甲山は「こうさん」「かぶとさん」ではなく「かぶとやま」と読みます。六甲山(ろっこうさん)は百万年前以後の六甲変動と呼ばれる地殻変動によって隆起し約1億年前に地下深くで生まれた花崗岩が露出した山ですが、甲山(かぶとやま)は1200万年前に噴火して出来た山で、岩質は輝石安山岩で出来ています。六甲山の名前の由来は諸説ありますが、最も夢が込められた説は、神功皇后が朝鮮遠征から帰還する途上に反乱者に襲われ、反乱者六人を捕らえ、その六人の首と兜を埋めたのことから六甲山の名前がついたというものですが、、六甲の字が使われ始めたのが江戸時代の元禄の頃なので信憑性はないようです。甲山の名前も諸説ありますが、確信が持てるまでは至っていないようでが、「かぶと」と読むことから形に由来しているように感じます。

こちらが逆瀬川駅です。8時48分発の電車に乗る予定でしたが余裕で8時42ふんの電車に乗れました。

こちらがJR宝塚駅です。

そして、こちらがJR宝塚駅の改札口です。お袋と年4回行く山口県への墓参りの時に必ず使っている駅です。ここから新大阪駅まで乗り換えなしで行けるので利用させていただいているのです。その時に乗り換え時のお袋の車椅子の貸し出しをお願いしていて親切な対応に感謝している駅でもあるのです。

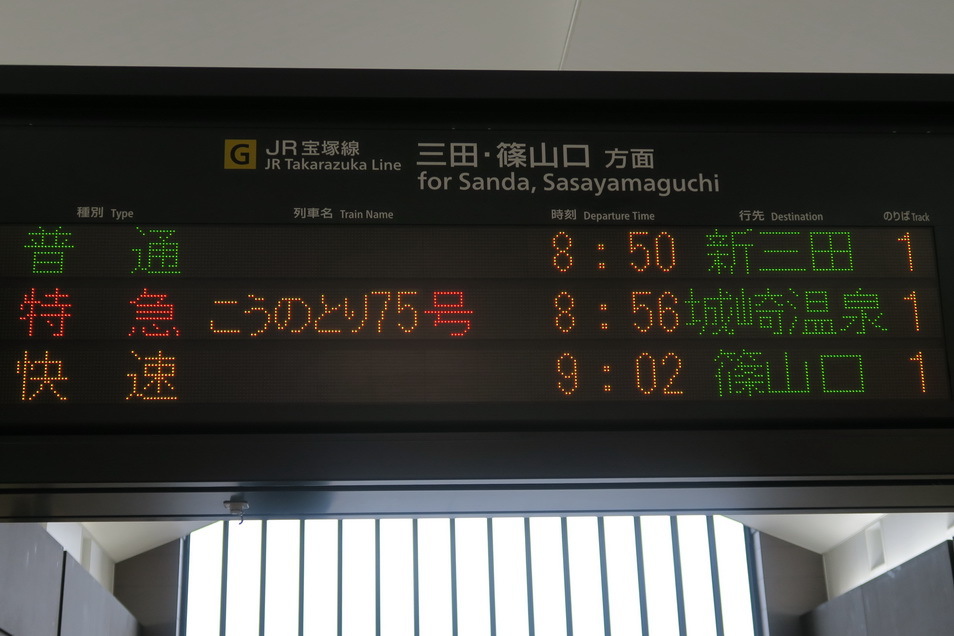

8時50分発の新三田行の普通電車がありましたが、残念ながら新三田は篠山口よりは手前の駅なので、予定通り9時2分発の篠山口行きの快速電車を待つことにいたしました。

改札からホームに降りると8時50分発の新三田行の普通電車がすぐに入ってきました。

日本海側にある城崎温泉に行く特急こうのとり75号の写真もとることが出来ました。

私が載った9時2分発の篠山口行きの快速電車です。この写真を撮るために先頭斜視量に乗りました。今回のハイキングの参加者は10名で全員がこの電車に乗っていたことは篠山口のホームに降りて初めて知りました。ただし宝塚駅から乗ったのは私を含めて6名で他の4名は神戸電鉄で新三田まで来て乗り換えたそうです。宝塚から乗った6名の方の中の1名の方とは電車に乗ってすぐに気が付いたので話しながら電車の旅を楽しむことが出来ました。

道場駅の近くの景色です。電車に沿って流れているのが武庫川で、正面から流れてくるのが有馬の方から流れてくる支流だと思います。合流部分に岩があり小さな滝になっている景観でした。

篠山口駅に着きました。ホームの階段の近くで全員が待っておられました。

篠山口駅の改札口から外に出ました。

篠山口駅は町から離れているので、このバスで町の中心地に近い二階町まで移動しました。すぐに出発したので駅の周辺の写真は撮れませんでした。

そこでバスの車内から撮ったJR篠山口駅の写真を紹介します。写真の中の右側のバス乗場からバスに乗りました。

こちらがバスの車内です。

JR篠山口駅から篠山城の近くの二階町バス停までのバスルート(━━)です。ただしGoogleで自動で表示されたルートなので実際のバスルートとは多少は違うかもしれません。オリジナルはこちらです。→Google地図

篠山の町に入ると昔の雰囲気のある街並みがあちらこちらにありました。

二階町に着きました。

二階町では我々だけでなく沢山の人が下車されました。

バス停の前で町の中をどのように廻るかを決めて出発しました。とりあえずは篠山城に行くことにいたしました。

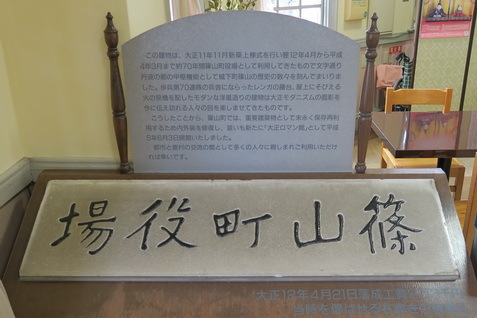

途中に大正ロマン館があったので中に入りました。昔、篠山町役場だったそうです。

大正ロマン館の中には趣のあるカフェもありました。

こちらが土産物売り場エリアです。私は黒豆パンをお土産に買いました。

こちらがお土産で買った黒豆パンです。

大きな丹波篠山の黒豆が入ったパンでした。

やはり大正ロマン館は篠山町役場でした。説明を読むと大正11年11月に新築上棟式を行い大正12年4月から篠山町役場として使われてきたそうです。役場として引退したのは平成4年3月なので約70年間町役場として活躍した建物でした。大正ロマン館として第2の活躍が始まったのは平成5年6月3日だそうです。この後、すぐに篠山城に向かいました。

大正ロマン館館を出て城に行く途中に趣のある建物群と門がありました。

建物群は青山歴史村で新しい建物のようでしたが、門は地方役所門で古いもののようでした。右の写真は大正ロマン館を出たところでした。このころも新型コロナウイルスの感染者が出ていましたが、まだ少なかったけれどもハイキングに参加した人の多くはマスクをしていました。

建物群は青山歴史村で新しい建物のようでしたが、門は地方役所門で古いもののようでした。右の写真は大正ロマン館を出たところでした。このころも新型コロナウイルスの感染者が出ていましたが、まだ少なかったけれどもハイキングに参加した人の多くはマスクをしていました。

地方役所門の場所から振り返ると篠山城の台形状石垣と堀が広がっていました。1609年(慶長14年)に城が築城されていましたが明治維新で廃城令により大書院以外は取り壊されたそうです。その大書院も1944年1月6日の夜にに火災により焼失したそうです。その大書院は地元の方々の長年の思いにより2000年3月に復元されたそうです。台形状の石垣の上の三角形の屋根が復元された大書院です。

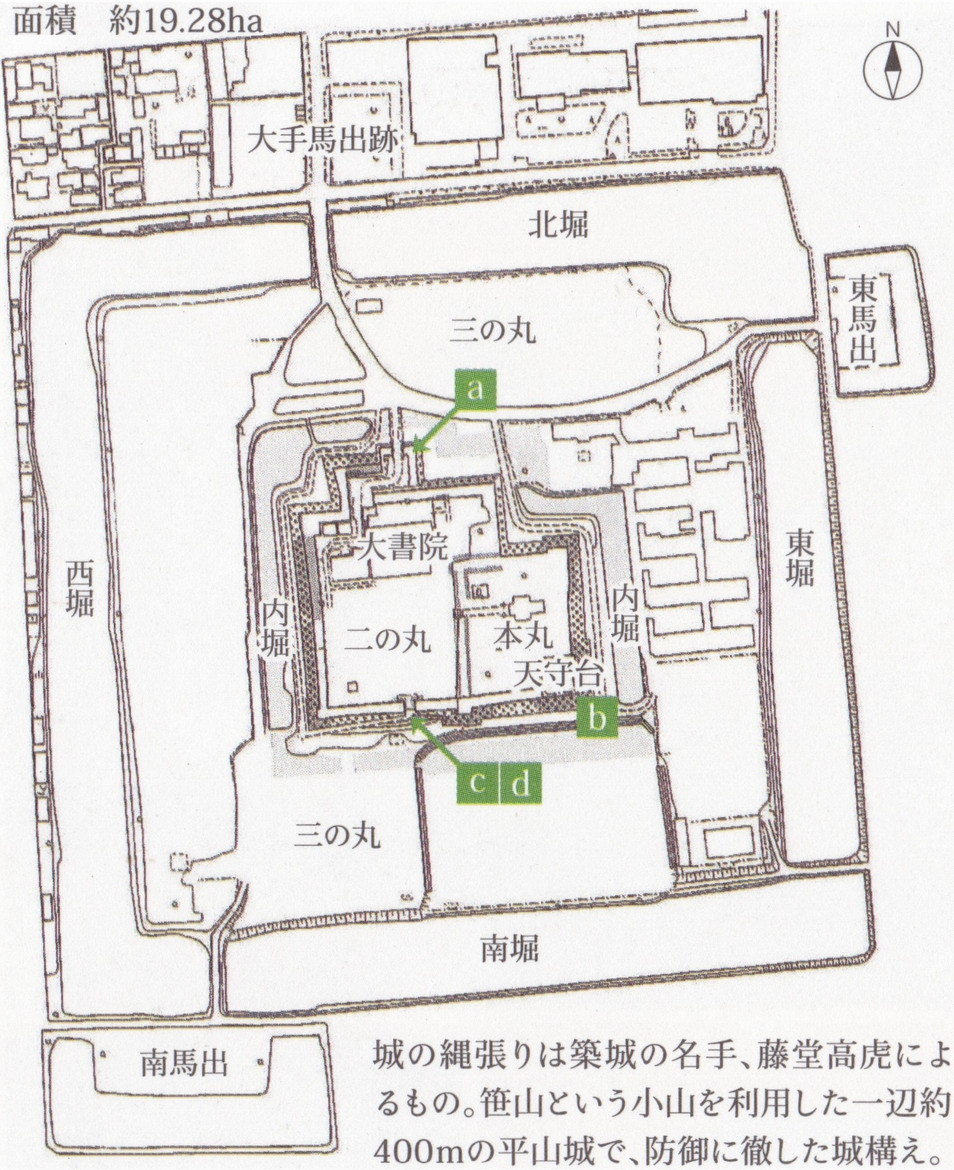

上の写真は本地図の北堀と書かれた位置の左側(西側)の道の辺りから撮りました。二階町バス停や大正ロマン館は、そこから北方向(上方向)に行ったところにあります。正方形の城を外堀の北堀、西堀、南堀、東堀が囲む平山城でした。

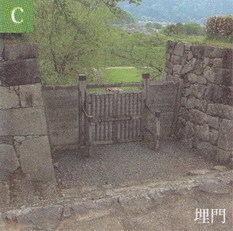

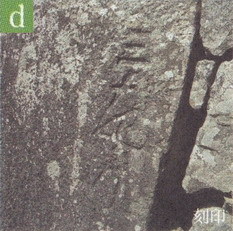

上の地図に書かれていたa、b、c、dの部分の説明資料の中の写真を紹介します。b以外のa、c、dに関しては私が撮った写真も下の方で掲載しています。

航空写真を紹介します。航空写真内の+のアイコンを1回クリックすると上の図と同程度の縮尺になります。橙色(━━)のラインは今回の第80回ハイキングでの散策したルートです。

こちらが北堀です。かなりの幅の広さです。これからも防御に徹した城であったことがうかがえます。

北堀を渡って三の丸から撮った篠山城の中枢部の写真です。クリックすると特別に大きく拡大するように設定いたしました。

石碑の前で記念写真を撮りました。左側の道を進むと城の中枢部であった天守台、本丸、二の丸、大書院に行けます。篠山城は関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康が

豊臣氏の大阪城の包囲と豊臣家ゆかりの西日本の諸大名を抑える拠点とするために篠山盆地に築いた城です。築城工事は西日本の15カ国20諸侯の大名に夫役を命じて普請方式で行われ、僅か1年足らずの1609年(慶長14年)に完成したことは有名な話です。

豊臣氏の大阪城の包囲と豊臣家ゆかりの西日本の諸大名を抑える拠点とするために篠山盆地に築いた城です。築城工事は西日本の15カ国20諸侯の大名に夫役を命じて普請方式で行われ、僅か1年足らずの1609年(慶長14年)に完成したことは有名な話です。

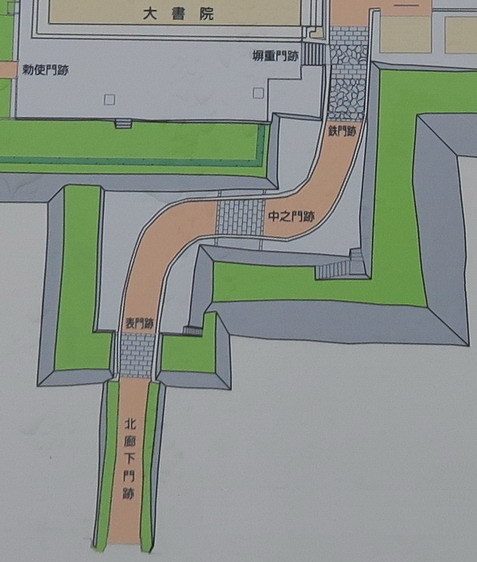

この道を上がっていきました。この道は北廊下門跡でもあります。両側に高い石垣がある部分に表門(大手門)がありました。大きな門であったことが石垣の高さから想像できます。ようこくんさんが篠山城の桜の記事を掲載されていました。篠山城に桜開花基準木があったのです。この写真を拡大して見ると右側の桜の木が桜開花基準木であることが分かりました。

クリックして探すのが面倒な方のために桜開花基準木の部分を切り取りました。写真をクリックすると広い範囲を表示ので位置が分かると思います。

北廊下門の両側は堀(内堀)になっていました。こちらが東側の内堀です。

そしてこちらが北廊下門の西側の内堀です。

表門跡を通過したあたりです。

表門を右に曲がったところに中之門がありました。枡形と呼ばれる構造で侵入した敵軍の動きを妨げるための広場です。

この辺りに中之門があったようです。見事な石組みです。角の部分の出角の部分は「算木積み(さんぎづみ)」の工法が使われていて、その他の部分は自然石をあまり加工しないで積む「野面積み(のづらづみ)」です。石積みは滋賀・近江の穴太衆(あのうしゅう)によって行われたそうです。

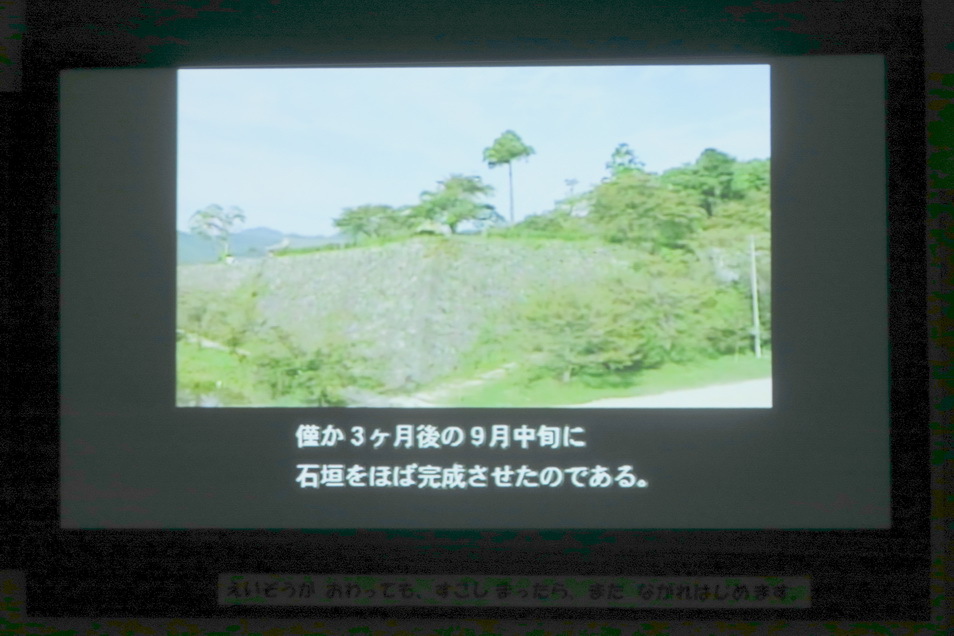

石垣に使われている石にはマークが入れられたものがありました。何のためのマークかは中で放映されている映像を見てもらえれば判ると思います。

マークを拡大いたしました。いろんな場所で見ることが出来ます。

門が取り付けられている場所に鉄門がありました。表門(大手門)からこ鉄門の部分が最終的な防御線だったようです。

ここに鉄門がありました。

鉄門跡を抜けると大書院が見えてきました。

北廊下門から鉄門までの防御の構造説明図があったので紹介します。この説明図は右に小さく表示している二の丸御殿整備図の一部を切り取ったものです。整備図から石垣に使われている石は黒系花崗岩と白系花崗岩と錆系花崗岩であることが判りました。画面をクリックすると二の丸御殿整備図全体を表示します。

北廊下門から鉄門までの防御の構造説明図があったので紹介します。この説明図は右に小さく表示している二の丸御殿整備図の一部を切り取ったものです。整備図から石垣に使われている石は黒系花崗岩と白系花崗岩と錆系花崗岩であることが判りました。画面をクリックすると二の丸御殿整備図全体を表示します。

正面に見えているのが大書院の入口です。先ずは大書院の内部を見学してから城をみることにいたしました。

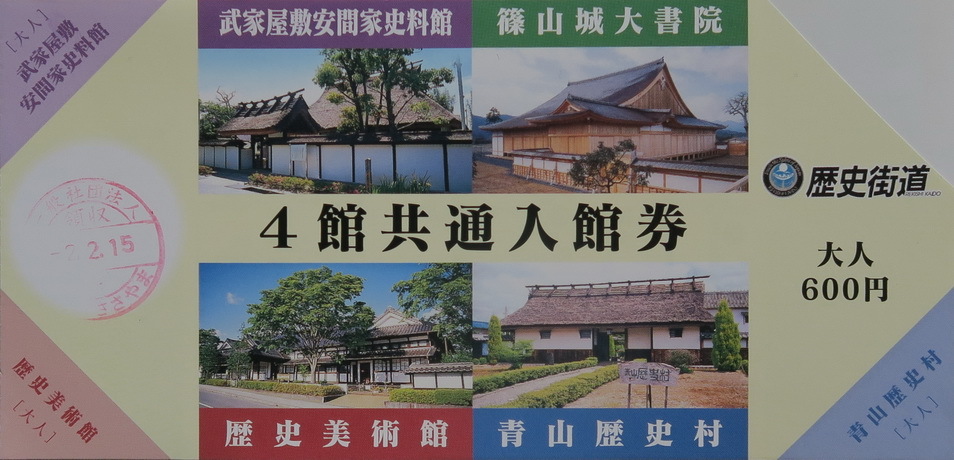

大書院だけのチケット400円ですが、街の中にある武家屋敷(200円)と青山歴史村(デカンショ館 300円)と歴史美術館(400円)をセットにした共通券にすると600円で見れることから共通チケットを購入いたしました。単独で入ると合計で1300円になるので共通券を買うことをお薦めします。

それぞれの場所に行くとコーナー部の三角形が切り取られます。右上のコーナーが大書院なので写真を撮る間もなくその場で切り取られしまいました。

それぞれの場所に行くとコーナー部の三角形が切り取られます。右上のコーナーが大書院なので写真を撮る間もなくその場で切り取られしまいました。

チケットを買った時にいただいた4つの歴史館の資料を掲載いたします。クリックすると面積で16倍に拡大するようにいたしました。これならば内容を読むことが出来ると思います。

こちらが資料の裏側です。

大書院の中では先ずは展示室を見ました。篠山城の歴史が判ります。

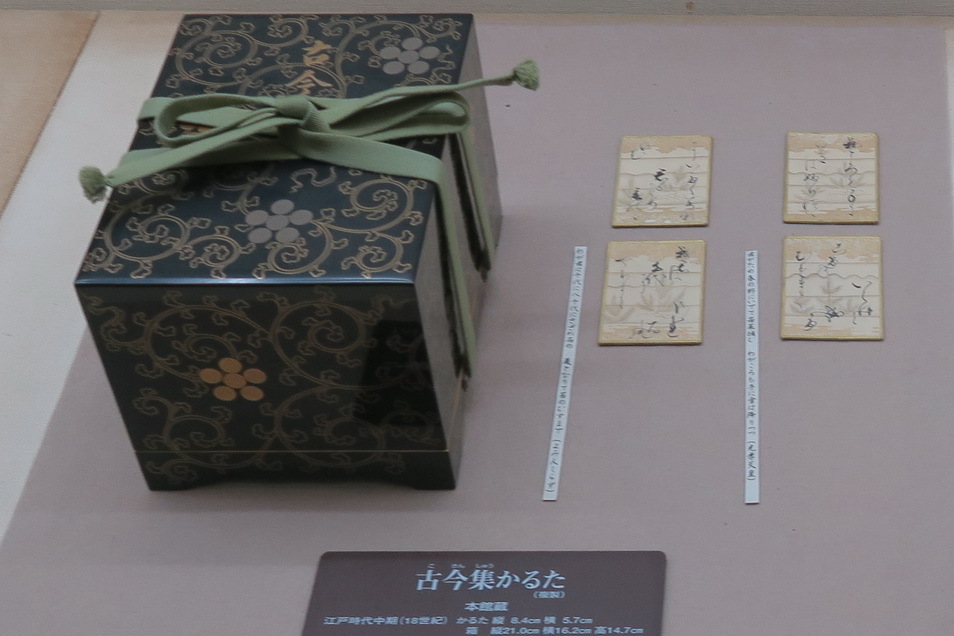

藩主の正室が嫁入り道具として持参した「古今集かるた」も展示されていました。

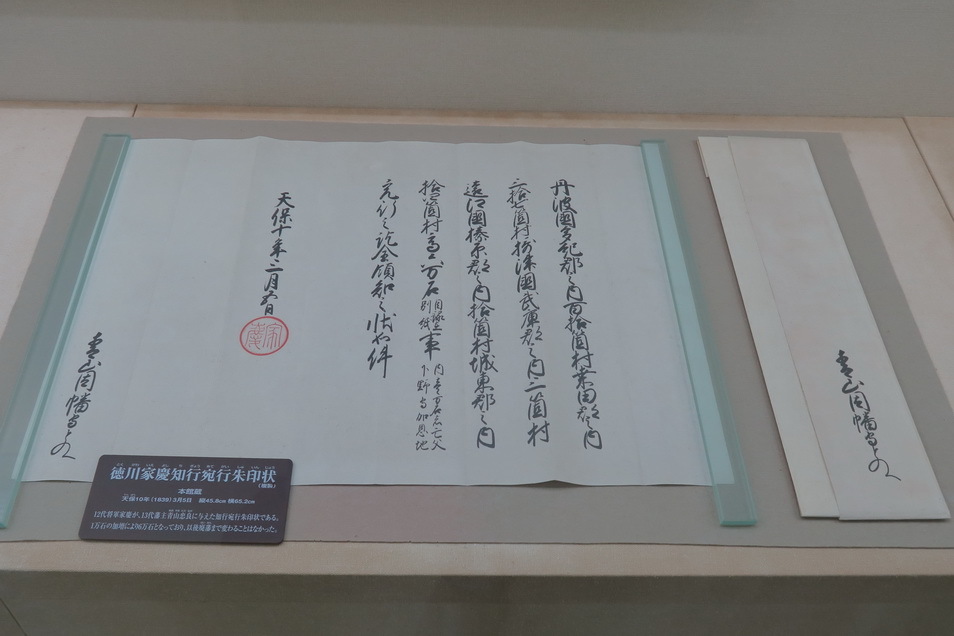

天保10年3月5日(1839年)に12代将軍・徳川家慶が13代藩主・青山忠長に与えた知行宛行朱印状です。

明治初期の大書院です。一部だと思われますが、まだ銃口のある城壁が石垣の上に残っているが判ります。

シアター室で13分の映像による説明が行われていました。

大書院の内部を見学させていただきました。入口近くの部屋です。

大書院で最も広い虎之間です。広さは36畳です。もうすぐ雛祭りの時期だったので雛人形も飾られていました。上の写真も虎之間です。

雛人形を紹介します。正面からの写真です。

斜めからの写真です。建物内の写真はOKですが、文化財保護の観点からフラッュは禁止されていました。

髪形が面白いので拡大いたしました。

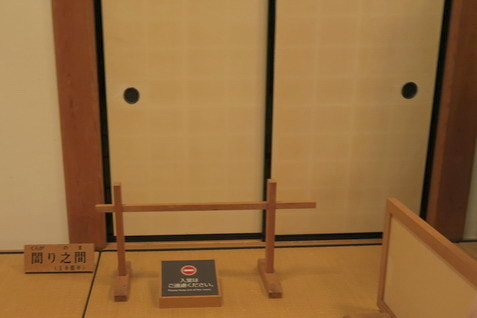

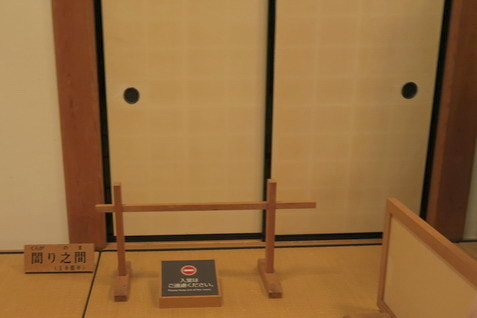

襖(ふすま)の前に柵が置かれて「入室はご遠慮ください。」と書かれた闇リ之間(くらがりのま)がありました。残念ながら襖が開いていなかったので部屋を見ることは出来ませんでしたが、大書院の建物の中心にある18畳半の部屋です。襖が閉まって照明が無ければ、昼間でも名前の通り真っ暗の部屋なのだと思います。今回、唯一見ることが出来なかった部屋です。

回廊沿いの隣りの部屋(手鞠之間)には鎧(甲冑)も沢山展示されていました。

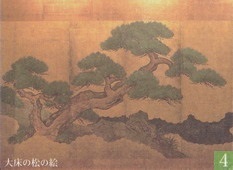

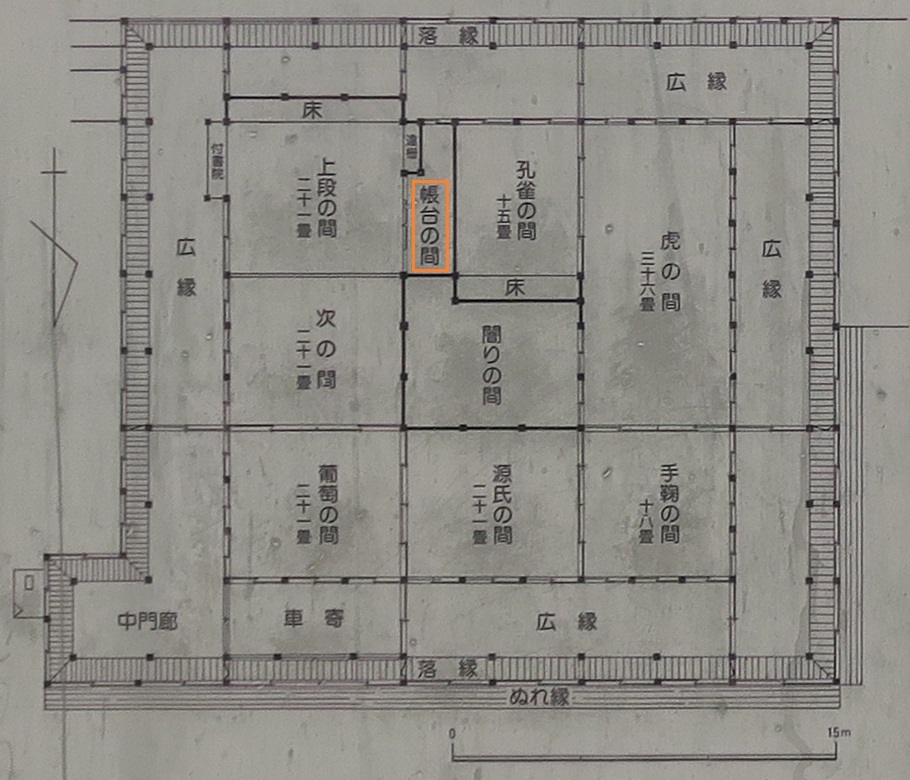

大書院の中央には9つの畳の部屋があり、周囲に回廊のように板床の広縁がありました。内部の保護のためか板戸(雨戸)は少し隙間を開けて締められていました。チケット売り場でいただいた資料には9つの部屋のうち8つの部屋に名前が書かれていました。

板戸の隙間から撮った北方向の外の景色です。山の景色は昔と同じと思うと感慨深いものがありました。

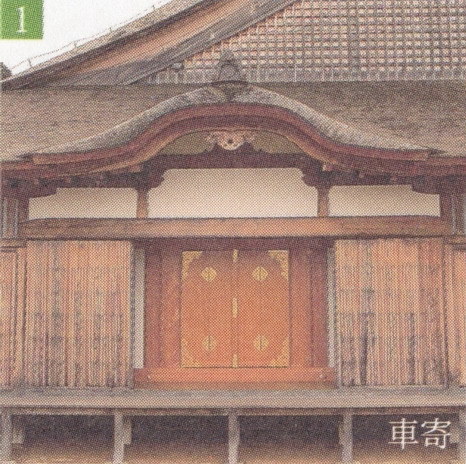

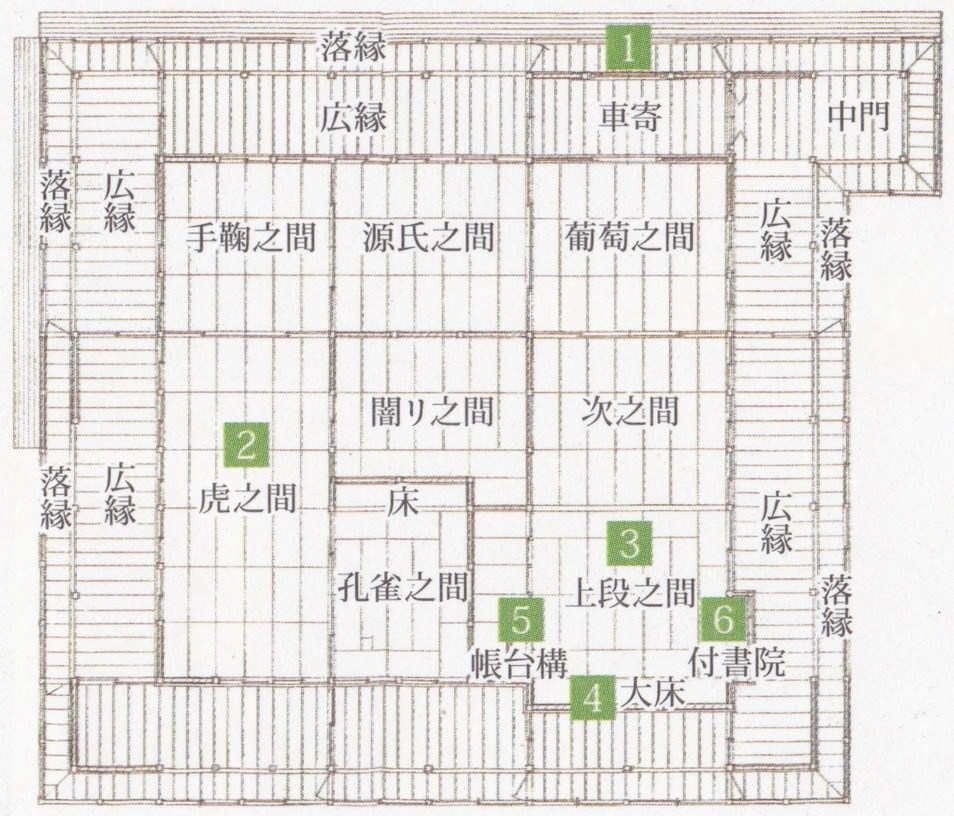

その広縁(回廊)も見事でした。回廊の先の左側に車寄せがあると思われます。右の小さな写真がチケット売り場でいただいた説明書に載っていた車寄せです。車寄せを外から撮れる場所には行けなかったので説明書の写真を使わさせていただきました。

その広縁(回廊)も見事でした。回廊の先の左側に車寄せがあると思われます。右の小さな写真がチケット売り場でいただいた説明書に載っていた車寄せです。車寄せを外から撮れる場所には行けなかったので説明書の写真を使わさせていただきました。

大書院の模型が置かれていました。前に置かれているのはオリジナルの鬼瓦だと思います。模型で入口のようになっているところが、上で説明した車寄せです。現在は展示館の方(模型の右側)から出入いたします。

鬼瓦の一つを拡大いたしました。

別の角度から見た大書院の模型です。模型が置かれていたのは源氏之間です。

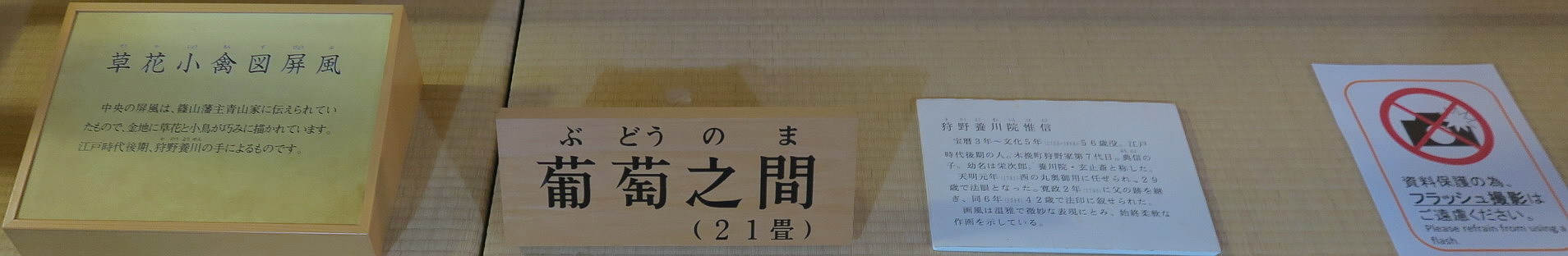

金屏風が置かれている部屋もありました。名前は草花小禽図屏風(そうかしょうきんびょうぶ)です。篠山藩主青山家に伝えられていた屏風で、江戸時代後期に狩野養川によって描かれたものだそうです。

金屏風が置かれている部屋の前の広縁は、文化財の保護のためか暗くなっていました。実は上の写真はかなり暗くて絵が見えにくかったのですが、パソコン(PC)で露出調整をして絵が見えるようにいたしました。部屋の名前は葡萄之間(21畳)でその前に車寄せがあります。つまり写真の左端の柵が写っているところが来るの寄せです。写真撮影は許されていますが、フラッシュを使っての撮影は文化財保護のために禁止するとの表示もありました。

由緒ある篠山城の梵鐘も展示されていました。この梵鐘は4代藩主・松平安信が1672年(寛文12年)に二世安楽を願って作り、篠山城内の道場にかけていたそうです。その後、京都の新熊野権現社や蓮花寺に移されていましたが、310年ぶりの1983年に篠山に戻ってきたそうです。

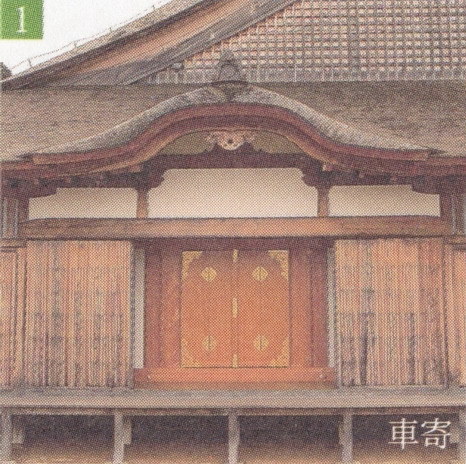

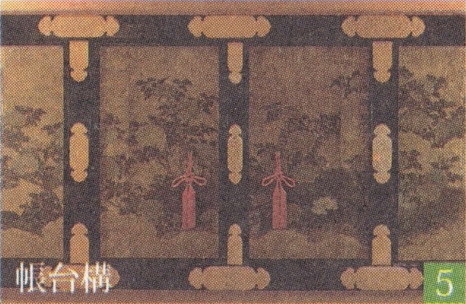

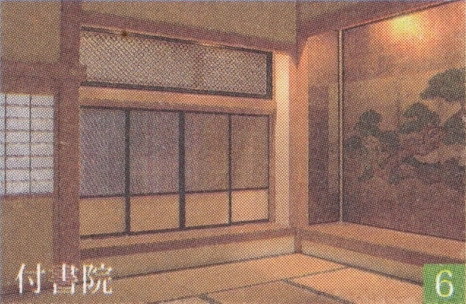

大書院で最も格式の高い上段之間です。部屋には付書院、大床、天袋、違棚、帳台構を備えた正規の書院造りの見事な部屋でした。右端の絵が連なった部分が帳台構です。

本写真も絵が見えるようにPCで露出調整させていただきました。こちらは隣の部屋(次之間)の前の広縁(回廊)から撮りました。写真の右下のコーナー部分の1段低くなっているエリアが次之間です。

こちらの部屋の絵も見事だったのでPCで露出調整いたしました。上段之間の隣の次之間です。上段之間と次之間の間には襖(ふすま)はなく一つの部屋のようになっていますが上段之間が一段高くなっています。この写真は上段之間側の広縁から上段之間越しに撮った写真なので左下コーナー部分に少しだけ上段之間の畳が写っています。

抹茶や和菓子が楽しめるエリアもありました。このエリアの前の部屋は孔雀之間で、この部屋にも甲冑が展示されていました。

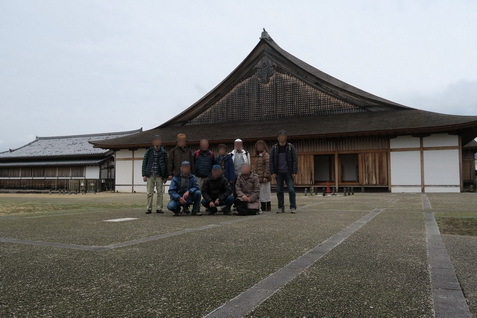

こちらが孔雀之間の甲冑です。最初に紹介して甲冑が置かれていた部屋は別の部屋です。全員ではありませんが記念写真も撮りました。

珍しく小さな部屋があったので写真を撮っておきました。写真を撮った順番などから上段之間の帳台構の裏側(上段之間と孔雀之間の間)にある9つ目の部屋と思われます。この部屋にも入ることが出来ません。後でわかったことですが、この部屋には帳台之間という名前が付いていました。

大書院の平面図を紹介します。上段之間と次之間の位置関係が判っていただけると思います。すでに紹介した大書院で最も広い虎之間や、金屏風が置かれていた葡萄之間や、甲冑が置かれていた手鞠之間と孔雀之間や、大書院の模型が展示されていた源氏之間の位置も判ると思います。

唯一、写真が撮れなかったのが闇リ之間ですが、虎之間にあった闇リ之間の入口の右の写真の襖(ふすま)は撮りました。

唯一、写真が撮れなかったのが闇リ之間ですが、虎之間にあった闇リ之間の入口の右の写真の襖(ふすま)は撮りました。入れる部屋 孔雀之間 虎之間 手鞠之間

入れない部屋 上段之間 次之間 葡萄之間 源氏之間 闇リ之間 帳台之間

上の平面図の中の1~6の部分の写真が説明書に乗っていました。その6枚を紹介したいと思います。1と6以外は掲載した私の写真の中に写っています。探せば見つかると思います。

広縁を一周してしてきて雛人形の置かれている部屋に戻りました。我々が来たときは人が少なかったけれども沢山の人が見学に来られていました。きっとNHK大河ドラマ「麒麟がくる」の影響が篠山城にも影響しているのだと感じました。もちろん明智光秀の時代には篠山城は作られていませんが明智光秀の居城の福知山城が近いのです。

大書院の内部を見た後は外から大書院を見たり本丸や二の丸エリアを見学いたしました。写真は西南西方向から見た大書院です、

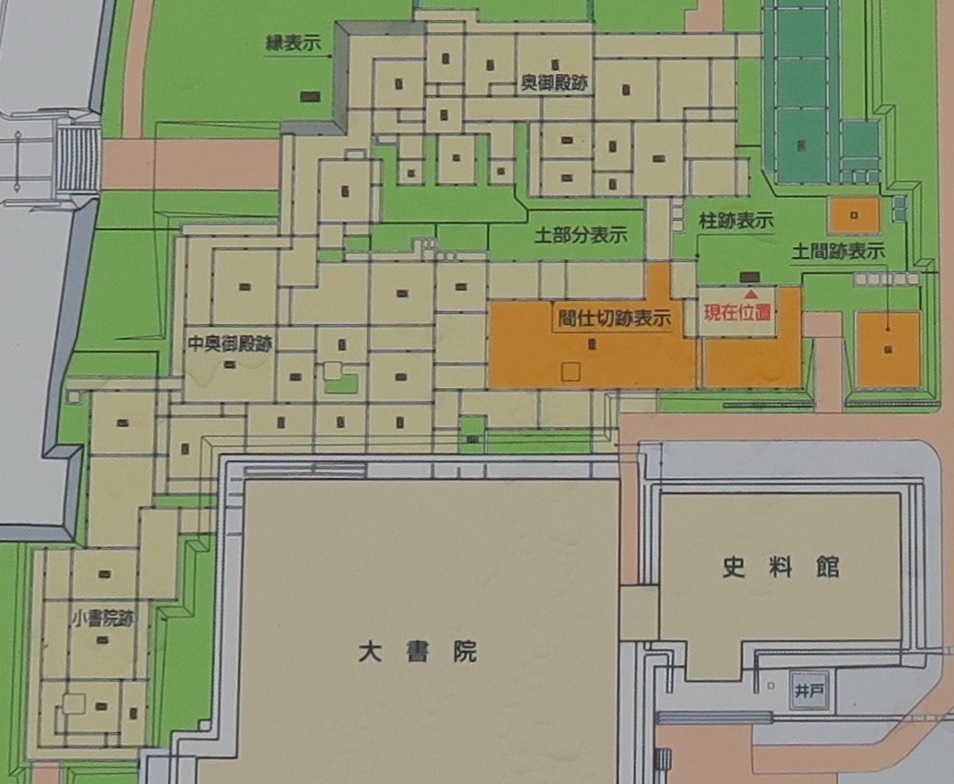

こちらは南南西方向から見た大書院です。大書院の前の大きな広場は二の丸御殿があった場所です。地面には、そこに何があったのかが右の写真の白いタイルで表示されていました。大書院の左の建物は資料館です。

こちらは南南西方向から見た大書院です。大書院の前の大きな広場は二の丸御殿があった場所です。地面には、そこに何があったのかが右の写真の白いタイルで表示されていました。大書院の左の建物は資料館です。

防御に徹した城と言うことで、沢山の井戸が掘られたことも有名です。その中のいくつかが今も残されていました。

井戸の上には転落防止用の細かい目の鉄格子が取り付けられていますが、その間から中を撮りました。目では全く判りませんでしたが、PCで露出調整してある程度は見えるようにいたしました。

二の丸の最も南から撮った大書院です。

その場所に門がありました。名前は埋門と呼ばれていて非常時には埋めて遮断することになっていたもんだそうです。後で知りましたが近くの石垣には普請総奉行の池田輝政の刻印が残っているそうです。門を出てすぐ右(西側)の石垣にあるそうです。

ダメ元で、撮った写真の中から探してみると、刻印が写った写真がありました。これが普請総奉行の池田輝政の刻印です。もらった説明書に乗っていた写真と見比べてみた結果、正真正銘の池田輝政の刻印でした。

反対側(東側)の石垣も紹介します。こちらには刻印らしいものはありませんでした。

門の外側から内側を撮りました。足場がないので、この写真を撮った位置よりも遠くからは写真は撮れませんでした。石段の上に見えている屋根は大書院の先端です。

次に行ったのは本丸のあったエリアです。本丸エリアには神社が建てられていました。

大書院の説明板が建てられていました。クリックすると説明が読める大きさに拡大いたします。

大書院の間取りが書かれていたので掲載いたします。上で紹介した間取り図とは南北が反対です。こちらの間取り図は下方向が北になります。この図でわかったのが大書院の中の部屋を紹介した時に名前が無い小さな部屋を紹介しましたが、帳台之間(帳台の間)という名前が付いていることが判りました。つまり名前の付いている部屋が8つではなく次の9つだったのです。

入れる部屋 孔雀之間 虎之間 手鞠之間

入れない部屋 上段之間 次之間 葡萄之間 源氏之間 闇リ之間 帳台之間

青山忠誠公追墓碑がありました。篠山藩第5代藩主青山忠良の十男で、明治時代の華族(子爵)だそうです。陸軍軍人で数少ない華族出身の将校の1人だそうです。

神社を別の角度からも撮りました。

天守台です。建っていた建物が見てみたいです。

これが天守台の上です。景色が見事でした。

本丸エリアの井戸も保存されていました。

明治維新で廃城令により大書院以外は取り壊され、現在は外堀と内堀のの間に篠山小学校が建てられています。この小学校で勉強したことは一生の思い出となることでしよう。

本丸エリアから二の丸エリアに戻って大書院の写真を撮りました。地面に白いものが見えると思いますが、上で紹介した二の丸御殿の中の設備の位置が書かれているのです。

二の丸御殿の設備の場所を示す白いタイルです。ここに側用人詰め所があったことを示しています。

二の丸御所の配置図です。立派な建物だったと想像できます。黒色の四角が設備の場所を示した白いタイルの位置だと思います。

Googleの航空写真を拡大すると南北が反対ですが二の丸御殿の輪郭と白いタイルが確認できます。画面左端の中央に二の丸御殿整備図と記載した赤色長方形が上の説明図か書かれていた表示版です。表示版にGoogle地図の航空写真とQRコードを張り付けてGoogle地図で確認できることを追記すれば興味を持ち、その場でスマホを操作して確認する人も出るように感じます。

別の角度から見た大書院です。上の2枚上の二の丸御殿の配置図で説明するならば左下角方向から撮った写真です。Google地図であれは右上方向から見た構図になります。

最後に大書院の前で記念写真を撮りました。右端が私です。

入口でいただいた大書院の資料も掲載したいと思います。こちらのクリックすると面積で16倍に拡大いたします。

こちらが裏側です。

この後石垣で囲まれた坂道を下りて次の目的地の青山歴史村(デカンショ館)を目指しました。その後に武家屋敷に行き、昼食(そば処 一休庵)のあとに歴史美術館に行き、最後にお土産を買うために丹波栗菓匠大福堂に行きました。

丹波篠山の場所を紹介します。電車マークは篠山口駅で、篠山口駅から二階町バス停までの距離は約5.9kmです。緑色マークの場所が丹波篠山で、そこに篠山城があります。青色マークが福知山城で、大阪城の場所にも黄色マークを付けました。最後の武将名は築城主です。

篠山城 1609年築城 徳川家康

大坂城 1583年築城 豊臣秀吉

福知山城 1579年築城 明智光秀

追伸

2020年3月19日から関西に来ています。関東に帰るのは3月27日にその間はネット環境の関係から皆様のところに訪問できないことをお許しください。

今年の雛祭りには久々の「はま吸い」が付きました。 [雛祭り]

雛祭りと言えば散らし寿司なので近くのスーパーに散らし寿司用の材料を2020年3月3日買いに行きました。大抵の材料は家にそろっているので刺身と、寿司の上に飾る海老と椎茸用の干しシイタケ(どんこ)だけのよていでした。すると地元千葉県産の大きなハマグリが売られていたのです。ひな祭りと言えば「散らし寿司」と「はま吸い(はまぐりの潮汁/ハマグリの吸い物)」ですが、いつもハマグリの価格を見て断念していたなの何年も食べていませんでした。大きなハマグリだったので思い切って「はま吸い」を作ってもらうことにしました。その代り刺身はやめました。「はま吸い」用に三つ葉も買いました。

薄い出汁でハマグリを入れて中火で温めて殻が3枚ともに開いた瞬間です。

そのハマグリを拡大いたしました。この写真は特別に大きく寛大するように設定したので是非とも写真をクリックしてみてください。

クリックが面倒な方のために拡大写真を掲載いたしました。

ハマグリの分類を紹介します。ただしハマグリ(Meretrix lusoria)の本来の分布域は日本本土の東北地方以南と朝鮮半島の一部の淡水の影響のある内湾の砂泥底に生息していましたが、生息地の浅海域が破壊されて絶滅危惧II類(VU)となってしまいました。ハマグリの名で流通しているのはハマグリ(M. lusoria)とチョウセンハマグリ(M. lamarckii)とシナハマグリ(M. petechialis)の3種です。チョウセンハマグリとハマグリは古来から日本に生息していますが、シナハマグリは移入されて繁殖はしていますが日本在来種ではありません。チョウセンハマグリ(朝鮮蛤)は韓国が原産地というのではなく茨城県からフィリピンに広く生息している日本の在来種です。右下の写真で3種類のハマグリを順番に表示しています。

界 動物界 Animalia

界 動物界 Animalia 門 軟体動物門 Mollusca

綱 二枚貝綱 Bivalvia

亜綱 異歯亜綱 Heterodonta

科 マルスダレガイ科 Veneridae

亜科 ハマグリ亜科 Meretricinae

属 ハマグリ属 Meretrix

種 ハマグリ Meretrix lusoria

こちらが完成した散らし寿司とハマ吸いと菜の花のおひたしです。冒頭の説明に入れていませんでしたが、菜の花も雛祭りらしいので、スーパーで買いました。散らし寿司飾ってもいいなと思いましたが、三つ葉は2束セットでものすごい量だったのでおつ篠飾りは三つ葉に任せて菜の花はお浸しにしたようです。三つ葉は、この後、4回の食事に出てきたほどの量があったのです。

こちらが完成した散らし寿司とハマ吸いと菜の花のおひたしです。冒頭の説明に入れていませんでしたが、菜の花も雛祭りらしいので、スーパーで買いました。散らし寿司飾ってもいいなと思いましたが、三つ葉は2束セットでものすごい量だったのでおつ篠飾りは三つ葉に任せて菜の花はお浸しにしたようです。三つ葉は、この後、4回の食事に出てきたほどの量があったのです。

こちらが今年の散らし寿司です。やはり雛祭りぽくなります。

お寿司を拡大いたしました。

こちらが菜の花のおひたしです。すこし苦みがあるのがいいですね。

そして、こちらがこの日のメインデッシュのハマグリのお吸い物つまり「はま吸い物」です。身が大きくて分厚くて食べごたえがありました。ハマグリのダシもしっかりと汁に出ていました。一番大きなハマグリを選んでよかったと思った瞬間でした。朝一に買いに行ったのも良かったみたいです。

三つ葉でハマグリの身が見えないので、持ち上げで撮りました。ほんと肉厚でした。さすが千葉県産でした。九十九里浜産とまでは書かれていませんでしたが、千葉県産ハマグリと言えば九十九里浜です。

やっぱり熱燗が飲みたくなります。元々はビール派なので、毎回違う日本酒を買っていましたが、剣菱を一度買ってからは味が気に入って熱燗をする時期は剣菱を続けて買っています。ということで、この日も剣菱でした。

食事の後は桜餅にいたしました。

雛祭りバージョンのキャラメルコーンもいただきました。

青魚の缶詰 オメガ3たっぷりのひきわり納豆入りしじみ汁 [話題]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

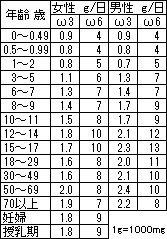

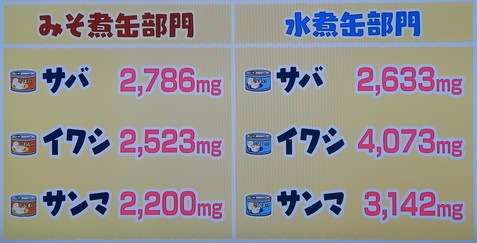

2020年1月8日のNHKあさイチ(放送:午前8時15分~9時54分)で、オメガ脂肪酸をとり上げていました。上の画面などでオメガ6脂肪酸(ω6/オメガ6)とオメガ3脂肪酸(ω3/オメガ3)を比較して説明が行われていていました。TVの中ではω3とω6の推奨摂取比率は1:2と分かりやすい表現されていました。範囲で示すならばω3とω6の望ましい摂取比率は1:1~1:4と書かれていました。

ω3の中のEPA+DHAは1日1g(1000mg)以上の摂取が推奨されています。上の画面は8時35分でした。

植物及び微生物は、ω3とω6を自ら生成することができますが、人を含む動物は自ら生成することが出来ないことから食物連鎖の中で摂取蓄積しているそうです。動物は自ら生成できないので食べるものでω3が多いかω6が多いかが決まって来るそうです。例えば牛はトウモロコシなどの穀物を与えられていてω3は少ないけれども、

牧草で育てられた牛はω3が多くなるそうです。その中で魚や海の動物はω3が多く蓄積する傾向にあるようです。ω3とω6共に自ら生成できないことから両方共に摂取が必要な脂肪酸でありますが、現代人は食生活の変化によりω6は十分(あるいはそれ以上)に摂取出来ているのに対して、ω3が不足気味になっていることから積極的にω3を多く含む食べ物を多く摂取することが推奨されているのです。昔からオメガ3は体に良いと言われて、アマニ油なども買ったのですが、油としてはあまり美味しくなかったので長続きしませんでした。

牧草で育てられた牛はω3が多くなるそうです。その中で魚や海の動物はω3が多く蓄積する傾向にあるようです。ω3とω6共に自ら生成できないことから両方共に摂取が必要な脂肪酸でありますが、現代人は食生活の変化によりω6は十分(あるいはそれ以上)に摂取出来ているのに対して、ω3が不足気味になっていることから積極的にω3を多く含む食べ物を多く摂取することが推奨されているのです。昔からオメガ3は体に良いと言われて、アマニ油なども買ったのですが、油としてはあまり美味しくなかったので長続きしませんでした。 ちなみにオリーブオイルに含まれるオレイン酸などが分類されているオメガ9(ω9)はヒトを含めた動物の体内で合成できるため必須脂肪酸ではありませんが重要な脂肪酸です。オレイン酸以外にエイコセン酸、ミード酸、エルカ酸、ネルボン酸などがあります。

ちなみにオリーブオイルに含まれるオレイン酸などが分類されているオメガ9(ω9)はヒトを含めた動物の体内で合成できるため必須脂肪酸ではありませんが重要な脂肪酸です。オレイン酸以外にエイコセン酸、ミード酸、エルカ酸、ネルボン酸などがあります。 動物性脂(油)に比較的多く含まれる飽和脂肪酸に関しては成長期の17歳以下の数値設定はありませんが、

動物性脂(油)に比較的多く含まれる飽和脂肪酸に関しては成長期の17歳以下の数値設定はありませんが、参考に必須脂肪酸の摂取基準を記載いたします。日本の基準は健康増進法第30条の2に基づいて定められたものです。ω3のα-リノレン酸とω6のリノール酸が狭義の必須脂肪酸と呼ばれるのに対して、ω3とω6は広義の必須脂肪酸です。

| 必須脂肪酸 | ISSFAL 2004 | 日本 2015 | USA 2005 | ||||

| 男 | 女 | 男 | 女 | ||||

| ω3 | ω3脂肪酸 | 2.0~2.4g | 1.6~1.9g | ||||

| α-リノレン酸 | 2 g | 1.6g | 1.1g | ||||

| EPA / DHA | 0.5g以上 | ||||||

| ω6 | ω6脂肪酸 | 8~11g | 7~9g | ||||

| リノール酸 | 4~5g | 14~17g | 11~12g | ||||

1g = 1000mg 1日摂取量

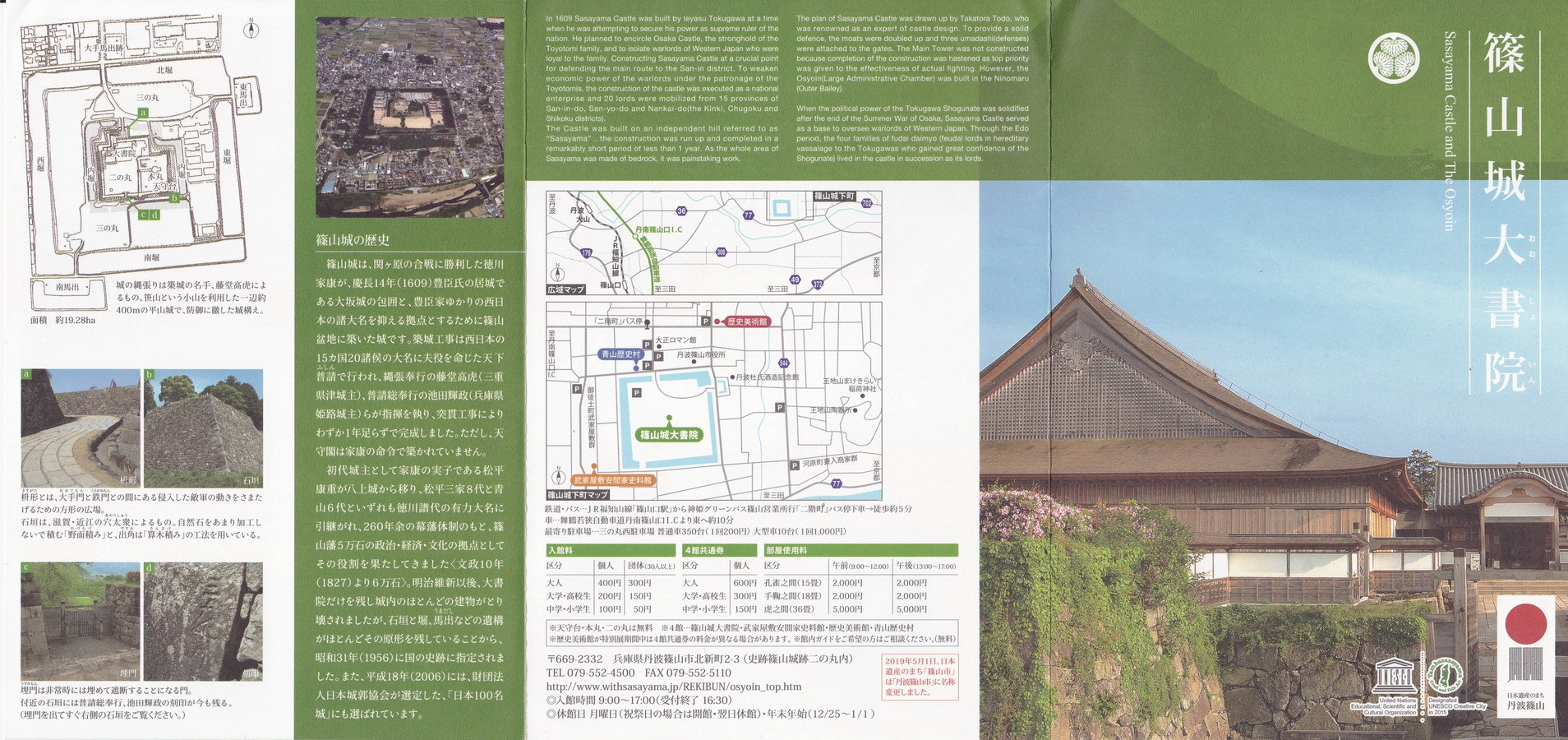

日本の基準は健康増進法第30条の2に基づいて定められた必須脂肪酸の摂取基準は範囲で書かれていますが、実際には右の表のように年齢ごとに定められています。特に幼児期から成長期は細かく定められていることを調べてみて初めて知りました。表だけでは分かりにくいのでグラフ化したものを下に表示しました。成長期の変化を分かりやすくするために年齢軸を対数目盛と通常目盛りを6秒間隔で表示するようにいたしました。グラフをクリックすると通常目盛りのグラフを表示いたします。オメガ6脂肪酸(ω6)は実線で、オメガ3脂肪酸(ω3)は破線で表示させています。

日本の基準は健康増進法第30条の2に基づいて定められた必須脂肪酸の摂取基準は範囲で書かれていますが、実際には右の表のように年齢ごとに定められています。特に幼児期から成長期は細かく定められていることを調べてみて初めて知りました。表だけでは分かりにくいのでグラフ化したものを下に表示しました。成長期の変化を分かりやすくするために年齢軸を対数目盛と通常目盛りを6秒間隔で表示するようにいたしました。グラフをクリックすると通常目盛りのグラフを表示いたします。オメガ6脂肪酸(ω6)は実線で、オメガ3脂肪酸(ω3)は破線で表示させています。右上の表をクリックするとmg表示を別画面で表示します。

そんな中で手軽にオメガ3をとる方法として青魚の缶詰の比較も行われて興味深く感じたので写真に撮りました。この画面は9時10分でした。以前からサバ缶は手軽なのでよく買っていたのでイワシ缶やサンマ缶も興味が湧きました。オメガ3の推奨摂取量は1日あたり1600~2400mgなので、確かに手軽に必要摂取量がとれることが分かりました。意外なことにツナ缶(マグロ缶)のオメガ3は少なかったです。

そんな中で手軽にオメガ3をとる方法として青魚の缶詰の比較も行われて興味深く感じたので写真に撮りました。この画面は9時10分でした。以前からサバ缶は手軽なのでよく買っていたのでイワシ缶やサンマ缶も興味が湧きました。オメガ3の推奨摂取量は1日あたり1600~2400mgなので、確かに手軽に必要摂取量がとれることが分かりました。意外なことにツナ缶(マグロ缶)のオメガ3は少なかったです。

我家にある青魚の13種類の缶詰です。以前はサバ缶を中心に2~3種類でしたが、番組を切っ掛けにいろんな缶詰を買ってみたところ13種類になったわけです。ただし買う缶詰は、価格は100円前後のもので200円を超えるものはありません。魚の種類はサバとイワシとサンマです。味の種類は水煮と味噌煮と味付ですが、左下の缶詰は、さばトマト煮です。珍しいので買ってみました。

こちらの写真が蓋を開けた、さばトマト煮です。ことらは温めてトマトのタレと一緒に食べました。

家にある全ての青魚の缶詰です。13種類20個の缶詰があります。

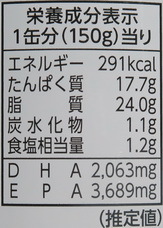

今までイワシの缶詰は買っていなかったのですが、テレビでイワシの水煮にはオメガ3が4073mg/100gも入っていると説明があってからはイワシの缶詰を買うようになりました。今は、いわし(鰯)の缶詰は3種類(水煮、味噌煮、味付)で6個あります。

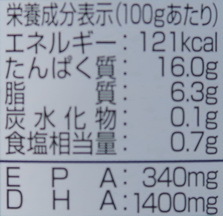

右下の写真はイワシ水煮缶に書かれていた成分表示です。TV放送での、いわしの水煮のオメガ3の4073mg/100gが正しいとすれば、こちらの缶詰は内容量が150gなの1缶では6110mg/缶(6110mg/150g)ということになります。DHAもEPAもオメガ3の中の1つなので、少なくともオメガ3はDHA+EPAより多いことになります。ただし、身だけではなく汁も食べた時の数値なのです。

| 缶詰の種類 | いわし水煮 150g缶 | ||

| 基準重さ | 1缶あたり | 100gあたり | |

| たんぱく質 | 17.7g | 11.8g | |

| 脂質(ω3+他) | 24.0g | 16.0g | |

| 炭水化物 | 1.1g | 0.7g | |

| 食塩相当 | 1.2g | 0.8g | |

| 水分 その他 | 106.0g | 70.7g | |

| DHA | 2063mg | 1375mg | |

| EPA | 3689mg | 2459mg | |

| DHA+EPA | 5752mg | 3834mg | |

| TV放送 ω3 | 6110mg | ← 4073mg | |

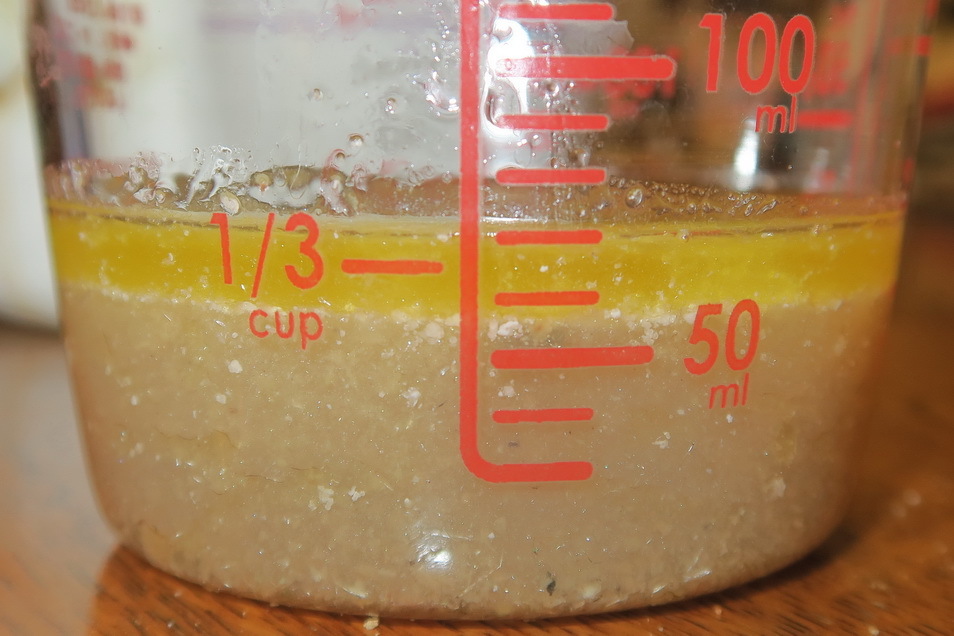

缶詰の蓋を開けてみました。やはり油がかなりの量です。この油の中に中にDHAやEPAなどのオメガ3が沢山含まれているのだと思います。やはり汁を美味しく食べる方法は大切なようです。Wikipediaに書かれていた自然界に見つかる一般的なオメガ3を一部だけですが紹介します。

| 略名 | 慣用名 | 組織名 | 数値 | |

| all-cis-7,10,13-ヘキサデカトリエン酸 | 16:3 | |||

| ALA | α-リノレン酸 | all-cis-9,12,15-オクタデカトリエン酸 | 18:3 | |

| STD | ステアリドン酸 | all-cis-6,9,12,15-オクタデカテトラエン酸 | 18:4 | |

| ETE | エイコサトリエン酸 | all-cis-11,14,17-エイコサトリエン酸 | 20:3 | |

| ETA | エイコサテトラエン酸 | all-cis-8,11,14,17-エイコサテトラエン酸 | 20:4 | |

| EPA | エイコサペンタエン酸 | all-cis-5,8,11,14,17-エイコサペンタエン酸 | 20:5 | |

| DPA | ドコサペンタエン酸 | all-cis-7,10,13,16,19-ドコサペンタエン酸 | 22:5 | |

| DHA | ドコサヘキサエン酸 | all-cis-4,7,10,13,16,19-ドコサヘキサエン酸 | 22:6 | |

| テトラコサペンタエン酸 | all-cis-9,12,15,18,21-テトラコサペンタエン酸 | 24:5 | ||

| ニシン酸 | テトラコサヘキサエン酸 | all-cis-6,9,12,15,18,21-テトラコサヘキサエン酸 | 24:6 |

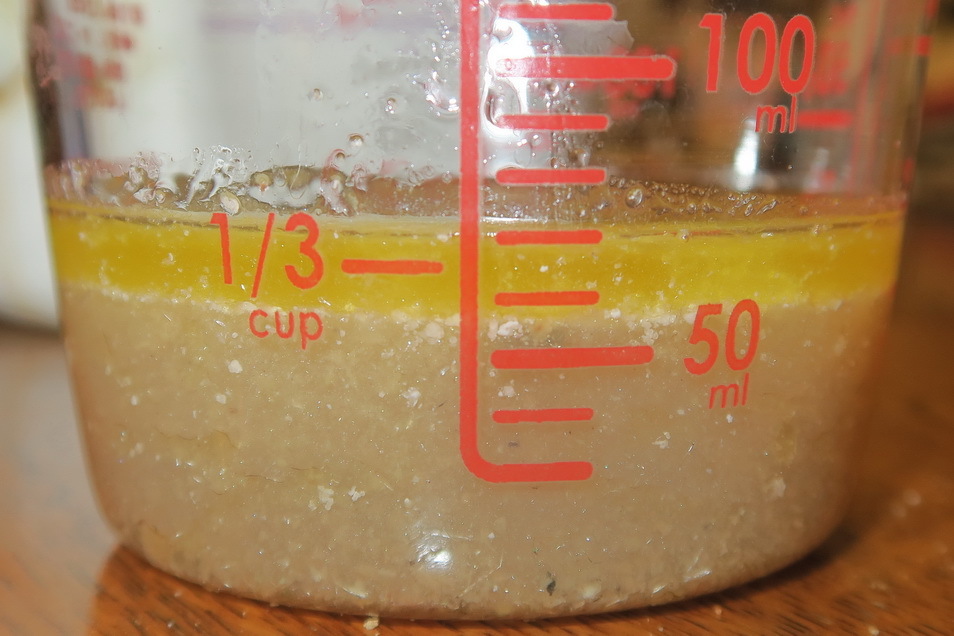

脂の量を知りたいので、計量カップに汁を写してみました。缶詰の缶に書かれている成分表には脂質は24gと書かれていることから脂質の80%以上が汁の中にあることになります。オメガ3ものその資質の中に含まれていると思われることから汁を食べなければオメガ3の80%は無駄になってしまうと思われるのです。味噌煮の場合は汁をご飯にかけて食べても美味しくいただけますが、水煮の汁は臭みもあるので、美味しく食べるのは難しいと思えたので味噌汁に入れることにしています。アマニ油は長続きしなかったと冒頭で書きましたが、本方式は続けれているので紹介することにいたしました。

内容量(150gのイワシ水煮缶)

汁の量 70ml

脂の量 22ml(20g)

身の量 82g = 150-(70-22)-20 逆算

汁の食べ方のお薦め

水煮缶 味噌汁に入れる

味噌煮缶 ごはんのタレ 又は 味噌汁に入れる

味付缶 ごはんのタレ 又は 味噌汁に入れる

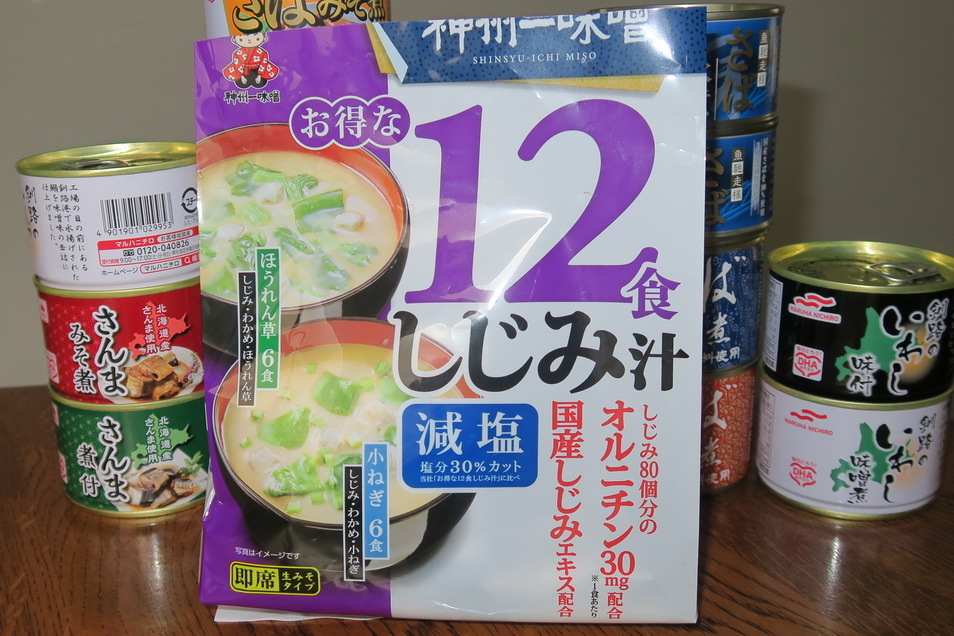

我家ではこの即席みそ汁(しじ汁)を使っているので、その食べ方を紹介したいと思います。そしてひきわり納豆も入れて、しじみ納豆汁にしているのです。

本当はひきわり納豆を使うのですが、偶々、家にひきわり納豆がなかったので、普通の納豆を料理バサミで切ってひきわり納豆風にすることにいたしました。時々やっていますが面倒です。

よくかき混ぜたひきわり納豆と味噌を器に入れたところどす。具はお湯を入れる寸前に入れます。この間にイワシを汁と一緒に温めています。お湯も沸かしています。

いわしの缶詰の汁と身は小さな鍋で温めます。冷たいままの汁を味噌汁に使うとぬるい味噌汁が出来てしまうので、温めているのです。一時期は電子レンジで温めていましたが、庫内に臭いが付くので鍋で温めにことにいたしました。電子レンジで温めた場合は、身が爆発して飛び散ることがあるので器に移してしっかりとラップをして、ラップの真中に穴を開けておきます。

温めたイワシ缶の汁を入れたところです。

お湯が沸いたら具を入れます。

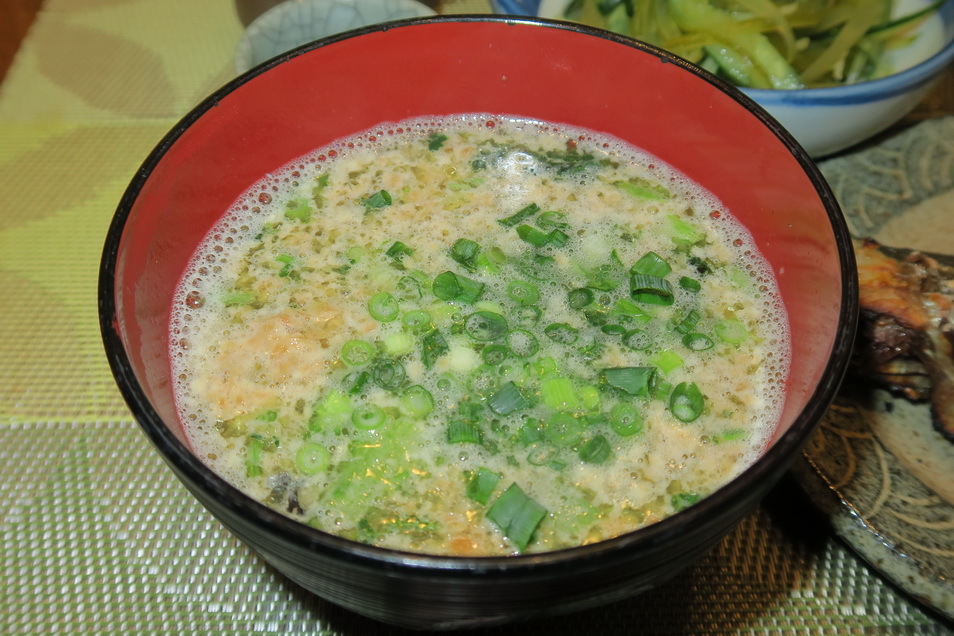

お湯を入れてかき混ぜて薬味ネギを入れたらオメガ3たっぷりのひきわり納豆入りしじみ汁の完成です。

この日の夕ご飯です。メインはセイゴ(スズキの子)の塩焼きです。

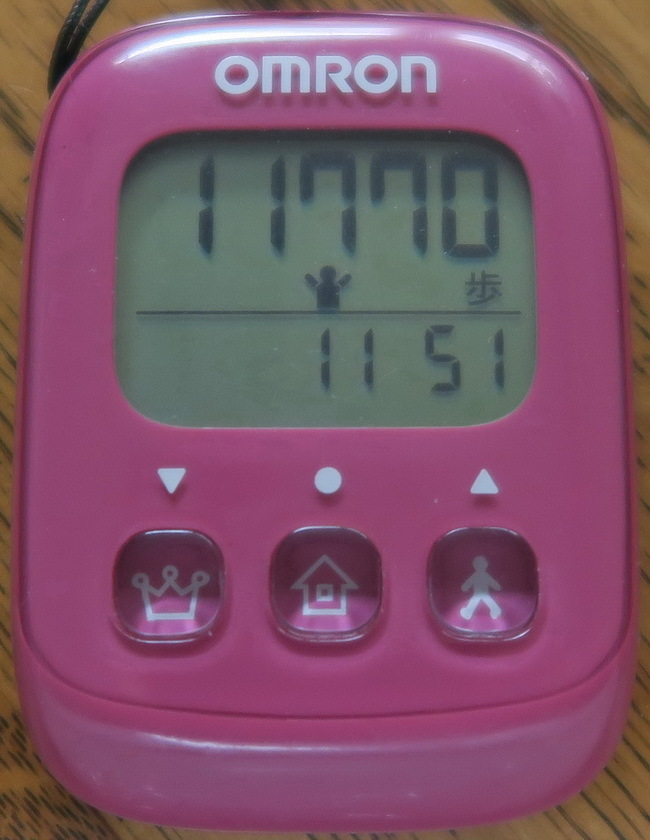

買ってきた1匹170円のセイゴです。元々は往復歩いて1万歩(11770歩)の青魚の安いスーパーにイワシかサバを買いに行ったのですが、

安いセイゴが売られていたので方針変更でそのセイゴを買ってきました。この日はサバが1匹150円でイワシが8匹で80円前後(重量で値段が違う)でした。サバかイワシを買っていれば青魚の缶詰は食べませんでしたが、セイゴの身が白身なのでオメガ3を補うためにイワシの缶詰を食べることにしました。

安いセイゴが売られていたので方針変更でそのセイゴを買ってきました。この日はサバが1匹150円でイワシが8匹で80円前後(重量で値段が違う)でした。サバかイワシを買っていれば青魚の缶詰は食べませんでしたが、セイゴの身が白身なのでオメガ3を補うためにイワシの缶詰を食べることにしました。

これがセイゴの塩焼きです。1匹を半身に2つに分けて食べました。

身の食感を感じてもらいたくて、ほぐした部分を拡大いたしました。鯛の塩焼きに近い味わいです。

味噌汁もアップしました。オメガ3たっぷりのひきわり納豆入りしじみ汁です。いわしの脂がかなり浮いています。

缶詰のイワシの身の部分です。そのまま食べましたがマヨネーズも会うと思います。

こちらが茎ワカメの和え物です。実はyokomiさんの「旬です 若布の茎」の記事を見て茎ワカメを買ってきて作りました。

買ってきた新物の茎ワカメでした。沢山の量があったので3回に分けて食べました。今回は最後の3回目なので買ったばかりの右の写真の1回目の写真ほどの緑は残っていませんが美味しくいただきました。

買ってきた新物の茎ワカメでした。沢山の量があったので3回に分けて食べました。今回は最後の3回目なので買ったばかりの右の写真の1回目の写真ほどの緑は残っていませんが美味しくいただきました。手前のメカブは朝食用です。

茎ワカメのタレは柚子醤油にいたしました。

セサミンの摂取を期待して途中ですりごまをふりかけました。

和食なので日本酒が飲みたくなりました。

全て完食いたしました。

いわしの味付缶で味噌汁を作った時の写真も紹介します。

即席のしじ汁の味噌と温めた缶詰の汁をお椀に入れたところです。

具を入れた写真です。この時はひきわり納豆は入れませんでした。

完成したオメガ3入りしじみ汁です。

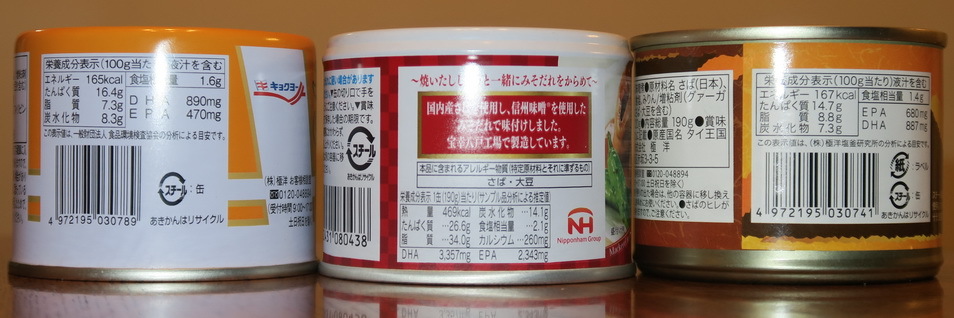

下の写真の缶詰の缶に書かれている成分表のオメガ3(ω3)に関係する部分をまとめてみました。サンマの水煮缶は見つからなかったので空欄にしています。DHAやEPAはω3ですが、ω3にはそれ以外にもALAやSTDやETEやETAや DPA など沢山の種類があるので合計のω3の量は缶に書かれている成分表からは判りませんが、DHA+EPAの量は参考になります。いわし(鰯)はEPAが多くて、さば(鯖)はDHAが多いことが分かります。2人で1缶を汁も含めて食べたとすれば冒頭で記載したDHA+EPAを1日に1g以上をクリアー出来ることになります。

確かにイワシの水煮はDHA+EPAだけで4000mg(4g)に近い数字になっています。今までは気にしていなかったけれども缶詰メーカーもDHAやEPAを意識した表示にしていることも、今回知りました。赤色文字がω3に関係した部分です。後で分かったことですが、13種類の内5種類が海外製作であった中で不思議と全て国内材料で国内製造の缶詰を選択していました。

| 魚の種類 | さんま | さば | いわし | |||||||||||

| 味の種類 | 味付 | 味噌 | 水煮 | 味付 | 味噌 | 水煮 | 味付 | 味噌 | 水煮 | |||||

| たんぱく質 | g | 11.9 | 13.4 | 14.7 | 14.0 | 13.3 | 12.0 | 12.8 | 11.8 | |||||

| 脂質(ω3+他) | g | 11.3 | 9.0 | 15.5 | 17.9 | 19.8 | 19.4 | 16.8 | 16.0 | |||||

| 炭水化物 | g | 8.0 | 9.2 | 7.5 | 7.4 | 0.0 | 7.0 | 7.8 | 0.7 | |||||

| 食塩相当 | g | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | |||||

| 水分 その他 | g | 67.4 | 67.1 | 61.2 | 59.6 | 66.1 | 60.3 | 61.5 | 70.7 | |||||

| DHA | mg | 1077 | 1197 | 1500 | 1767 | 1967 | 1290 | 1230 | 1375 | |||||

| EPA | mg | 539 | 568 | 1101 | 1233 | 1467 | 1862 | 1670 | 2459 | |||||

| DHA+EPA | mg | 1617 | 1765 | 2601 | 3000 | 3434 | 3152 | 2900 | 3835 | |||||

| TV放送 ω3 | mg | 2200 | 3142 | 2786 | 2633 | 2523 | 4073 | |||||||

TV放送 ω3:1月8日放送NHKあさイチ 1g = 1000mg 100ℊあたり

こちらが上の写真の表側です。一度、缶詰の成分表示を見てみるのも面白いと思います。もしかしたら下記の計算例のようにDHAやEPAのサプリメントよりも安上がりかもしれません。サバ缶の値段は120円にしていますが、近くのスーパーでは特売で100円の時もあります。

サプリメント サバ缶(190g)

24000mg=100mg/粒×240粒 28500mg=5700mg/缶×5缶

9500円 600円=120円/缶×5缶

さば味噌煮も特別に紹介したいと思います。現在下記の3種類のメーカーのサバ味噌煮の缶詰があります。表側と成分表示がある裏側を紹介しています。クリックすると文字が読める大きさに拡大いたします。

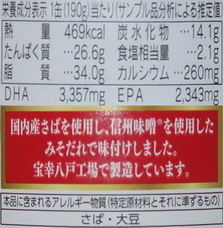

上の写真の真中の缶詰を食べてみることにしました。成分表示を紹介します。TV放送でのサバ味噌煮のオメガ3の2786mg/100gが正しいとすれば、こちらの缶詰は内容量が190gなの1缶では5293mg/缶(5293mg/190g)ということになります。八戸で国内産サバと信州味噌を使って作っているそうです。

| 缶詰の種類 | さば味噌煮 190g缶 | ||

| 基準重さ | 1缶あたり | 100gあたり | |

| たんぱく質 | 26.6g | 14.0g | |

| 脂質(ω3+他) | 34.0g | 17.9g | |

| 炭水化物 | 14.1g | 7.4g | |

| 食塩相当 | 2.1g | 1.1g | |

| 水分 その他 | 113.2g | 59.6g | |

| DHA | 3357mg | 1767mg | |

| EPA | 2343mg | 1233mg | |

| DHA+EPA | 5700mg | 3000mg | |

| TV放送 ω3 | 5293mg | ← 2786mg | |

缶詰の蓋を開けた写真です。

小さな鍋でイワシ水煮缶の時と同じように身と汁を一緒に温めました。

汁は御飯にかけて食べるつもりで、テーブルには汁と身は分けて出しました。

この日の夕食です。メインは大きな紅サケです。

このように汁は御飯にかけて食べました。これが意外と美味しいのです。

これが紅サケです。

身の断面も紹介します。

生のなめ茸を入れた味噌汁です。

トマトもたっぷり食べました。

記事を掲載してから新たに100円前後の青魚の缶詰を2種類見つけたので15種類になりました。それを機会にメーカー名や原材料の水揚げ場所や加工場所を調べてみました。国内製造で頑張っている製品もありますが海外から輸入している缶詰も多かったです。しかし驚いたことに輸入品でも魚の水揚げ場所は全て日本国内なのです。日本から海外に輸出してそこで加工して日本に輸入しているのです。だからこそ日本国内水揚げ材料使用と缶の表に書けるのだと思います。この表はあくまでも100円前後の缶詰で、高級品は含んでおりません。写真には写っていませんが3月3日にさらに国産製造で200円以下のサバ缶 の水煮と味噌煮を見つけたので現在は17種類です。

| メーカー名 | 魚水揚げ | 製造工場 | 種類 | 水煮 | 味噌 | 味付 | トマト | |

| マルハニチロ | 北海道釧路 | 北海道釧路 | いわし | 〇 | 〇 | 〇 | ||

| マルハニチロ | 北海道 | 北海道釧路 | さんま | 〇 | 〇 | |||

| 宝幸 | 日本 | 青森県八戸 | さば | 〇 | 〇 | 〇 | ||

| 高木商店 | 日本 | 茨城県神梄 | さば | 〇 | 〇 | |||

| 極洋(輸入) | 日本 | フィリピン | さば | 〇 | 〇 | |||

| 極洋(輸入) | 日本 | タイ | さば | 〇 | 〇 | |||

| 相浦缶詰(輸入) | 日本 | マレーシア | さば | 〇 | 〇 | |||

| ノルレェイク(輸入) | 日本 | タイ | さば | 〇 |

さば水煮の汁で味噌汁を作ったので紹介したいと思います。今回は海外で作られた缶詰を使わしていただきました。上の方の表で紹介したサバ水煮と大きく違うのが脂質でした。上で紹介したサバ水煮の100gあたりの脂質は19.8gなのに対して6.3gと3分の1でした。脂質が少ないためかω3のDHA+EPAは少ない目ですが、1日の推奨摂取量(1000mg)に比べれば十分に多い量です。

| 缶詰の種類 | さば水煮 150g缶 | ||

| 基準重さ | 1缶あたり | 100gあたり | |

| たんぱく質 | 24.0g | 16.0g | |

| 脂質(ω3+他) | 9.5g | 6.3g | |

| 炭水化物 | 0.2g | 0.1g | |

| 食塩相当 | 1.1g | 0.7g | |

| 水分 その他 | 115.2g | 76.9g | |

| DHA | 510mg | 340mg | |

| EPA | 2100mg | 1400mg | |

| DHA+EPA | 2610mg | 1740mg | |

| TV放送 ω3 | 3950mg | ← 2633mg | |

蓋を開けてみました。イワシの水煮の写真の時は油が浮いていましたが、こちらでは油は目立ちませんでした。

計量カップに汁を移してみると油が少ないことがはっきりいたしました。

右の写真のように同じ150gのイワシ水煮缶では22mlの油が浮いていましたが、分離した形での油はほとんどありませんでした。今回は身は冷たいまま食べるので、計量カップの汁は味噌汁に入れるために電子レンジで温めました。沸騰すると庫内が臭くなるので500Wで50秒の温めにいたしました。

右の写真のように同じ150gのイワシ水煮缶では22mlの油が浮いていましたが、分離した形での油はほとんどありませんでした。今回は身は冷たいまま食べるので、計量カップの汁は味噌汁に入れるために電子レンジで温めました。沸騰すると庫内が臭くなるので500Wで50秒の温めにいたしました。

身はぎっしりと入っていました。切った身の大きさを見て人が詰めているので人件費の安い海外で製造しているのではないかと感じました。

今回の味噌汁にはサバ缶の汁を入れるだけでなく、こちらの市販のひきわり納豆を入れることにしました。

さらにメカブも入れることにしました。

ひきわり納豆とメカブは事前によく混ぜて粘りを出しておきます。

さば水煮缶の汁を入れた写真です。これに具を入れてお湯を入れた後に、ひきわり納豆とメカブと薬味ネギを入れるのです。