男明神と女明神 [思いで]

2022年6月24日再掲載 タイトル:西宮球場が写った写真の撮影場所

上の写真の撮影場所が判ったので、写真などを追加して再掲載いたしました。

父は写真を撮っているために写っていませんが、家族4人で阪急・西宮北口駅から西宮球場の横を通って右の写真の武庫川の河原を目指いしてるところの写真でした。服装や持ち物が2枚の写真は同じです。この時、私は1歳でした。ちなみに私は9ケ月で歩いたそうです。写真の左上の小さな写真は撮影場所を書き込んだ昔の航空写真です。クリックすると特別に大きく拡大いたします。

父は写真を撮っているために写っていませんが、家族4人で阪急・西宮北口駅から西宮球場の横を通って右の写真の武庫川の河原を目指いしてるところの写真でした。服装や持ち物が2枚の写真は同じです。この時、私は1歳でした。ちなみに私は9ケ月で歩いたそうです。写真の左上の小さな写真は撮影場所を書き込んだ昔の航空写真です。クリックすると特別に大きく拡大いたします。2012年11月17日掲載 タイトル:男明神と女明神

学生時代の白川郷の写真を紹介したのを機会に、もっと昔の写真を紹介いたします。幼稚園(3歳)から小学校4年生(10歳)まで広島市の井口という場所に住んでいました。その時の住所は広島市井口町で今の住所は広島市西区井口です。私が住む以前の地名は佐伯郡井口村でした。1956年11月1日に広島市に編入されて広島市井口町となったそうです。「井口」は戦国時代以来の古い地名で、当時は広島湾に突き出す半島であった鈴ヶ峰が「猪の口」の形に似ていたことに由来するという説と、隣接する古江の入り口すなわち「江の口」が転じたという説があるそうです。

防波堤が先端まで写っている写真を、実家のアルバムで見つけたので追加させてもらいました。私の生まれたころの写真や祖母と祖父の写真も見つけたので、後ろの方に追加させてもらいました。

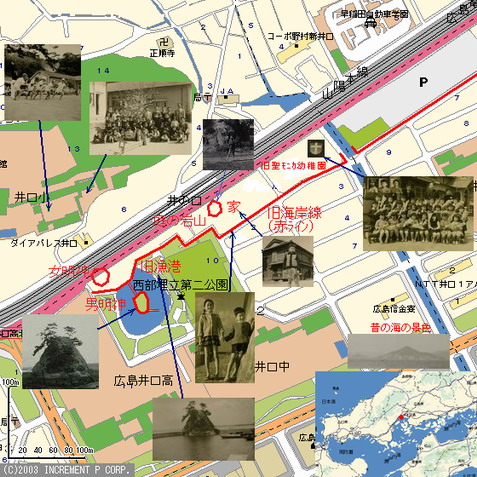

その井口では昔は海岸に面しており、私が住んでいた家も海に面していました。上の写真も下の写真は住んでいた家の庭から撮った景色で真中の島のように見えるのが小己斐明神(こごいみょうじん)で別名で男明神(島)または小己斐島です。私が引越して来た時にはありませんでしたが、昔は女明神(島)という小山もあり夫婦島として有名だったそうです。

今は、この海は埋め立てられて海岸線は遙かかなたですが、赤い線(━━)が私が住んでいたころの海岸線です。通っていた広島市立井口小学校と聖モニカ幼稚園などの近所の場所も記載いたしました。

私の住んでいたころには男明神の横は漁港でした。上の写真でも小舟が沢山停泊しているのがわかってもらえると思います。

Google地図に直接マークを入れました。赤色マークが住んでいた家があった場所で、緑色マークが男明神や女明神や庭の小山のあった場所です。赤色ライン(━━)が昔の海岸線で青色ライン(━━)が防波堤のあった場所です。マークやラインをクリックすると説明文が表示されます。

左が男明神で右が庭の中にあった小山の写真です。庭と言っても国道と庭との間にありました。この山の上に登ったり、くりぬいて作られた防空壕に入ったりして遊んだ記憶があります。右の写真の小山は無くなって今は手打うどん店の敷地になっています。お店の名前は純手打うどん香房・広島本店です。

女明神の明確な写真がなかったのでネットで探して拝借して掲載いたしました。この写真の角度はよくわからないのですが、2つの明神の接近ぐあいから見て、庭にあった小山は女明神ではないかもしれません。さらに調べると女明神は1933年に姿を消したそうなので庭にあった小山は女明神ではないことがはっきりしました。

もう一枚、1924年の写真を拝借いて紹介いたします。右が男明神で真中が女明神です。左の線路の向こうに小山が見えます。その中の一番手前が庭の中にあった小山だと思われます。それ以外の小山は我々が引越してくる前には削られてなくなったようです。上の写真は東から撮られたもので、この写真は西の方角から撮られたものようです。それにしてもずいぶんと海岸に近いところを線路が走っていたものです。私が住んでいた頃は線路と海岸の間に国道2号線がありました。

さらに古い一枚をお借りいたしました。明治初期のころの写真だそうです。

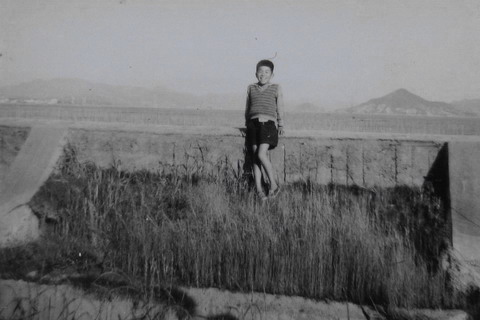

こちらの写真も家の庭から撮った男明神です。近所の子供たちが、このコンクリートの壁の上から海に飛び込んでいました。実は冒頭の写真を見てもらうとわかるようにこの壁から海までは高いだけでなく距離もありました。霞んでいますが男明神の向こう側に宮島が写っています。

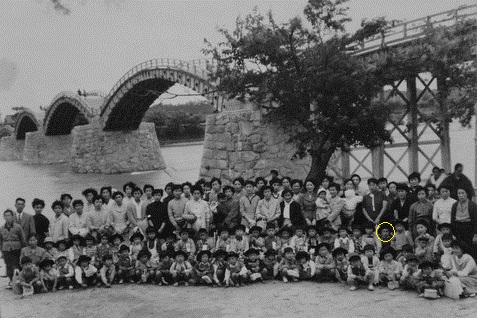

幼稚園の遠足で宮島に行った時の写真です。黄色い丸印(○)が私です。クリックすると拡大いたします。

コンクリートの壁がどのくらいの高さであったか知ってもらうために、この写真をを掲載いたしました。コンクリートの壁の下には人が通れる段がありました。この上から海に飛び込むのは勇気が必要だったと思います。この右の壁の上に我々の住んでいる家が建っていました。

この段の部分ではよく親父が夜釣りをしていました。チヌ(黒だい)が目的で潮が引いた時に餌のゴカイを一緒に採りました。アサリもよく採れたので、お袋とはアサリ採りでした。そんな思い出の場所でした。

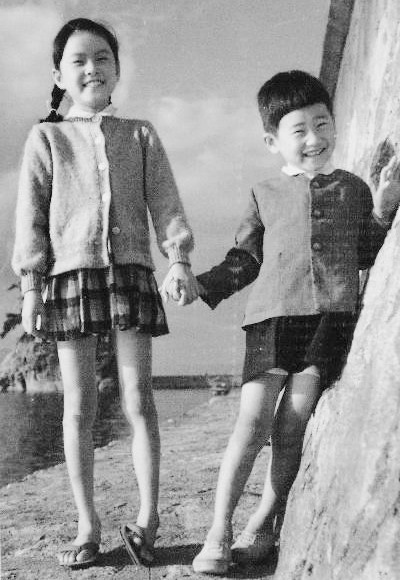

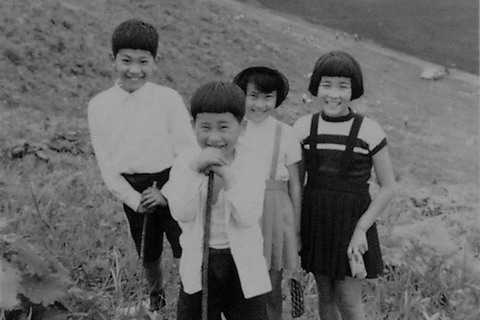

我々(姉と私)のバックに男明神が写っているのがわかってもらえると思います。男明神と一緒に撮った我々にとっては、たった一枚の貴重な写真でもあります。

瀬戸内海の島々もきれいに見えました。家に来た近所の同級生の写真ですが、庭から海の方を撮った写真はこの一枚だけだったので使わさせてもらいました。当時、親しかった2人の同級生の1人です。右の方の綺麗な稜線の山は安芸小富士です。同級生が座っているコンクリートの下が私と姉が写っている上の写真です。

同級生には申し訳ないけれども海の景色だけに加工してみました。目の前の海は埋め立てられたので、今はこの場所から海を見ることはできません。埋立地の先端まで行けば見ることが出来ることをGoogleマップのストリートビューで確認いたしました。直線距離で、この場所から安芸小富士までは7.61kmで、埋立地の先端までは1.28kmです。

こちらが住んでいた家です。幼稚園から小学校4年までの短い7.2年間でしたが海の近くの生活を体験できました。

この後、神戸市東灘区の岡本に引越しました。小学校は神戸市立本山第一小学校です。突然に生徒数が6倍の学校に変わるなど田舎から突然に都会に出てきて戸惑うことが多かったです。電車が空中を走る(高架)は絵本の中の世界だけのだったが現実になったのが印象的でした。現在は、この場所にマンション「ヴェルディ井口明神公園」が建っています。現在の住所は広島市西区井口明神2丁目です。

この後、神戸市東灘区の岡本に引越しました。小学校は神戸市立本山第一小学校です。突然に生徒数が6倍の学校に変わるなど田舎から突然に都会に出てきて戸惑うことが多かったです。電車が空中を走る(高架)は絵本の中の世界だけのだったが現実になったのが印象的でした。現在は、この場所にマンション「ヴェルディ井口明神公園」が建っています。現在の住所は広島市西区井口明神2丁目です。

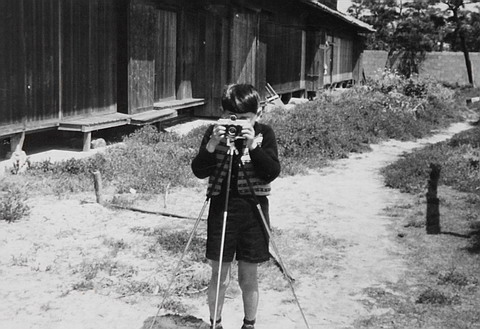

このころから写真を撮っていたようです。買ってもらった子供用のカメラです。家の感じがわかりやすいと思うので紹介いたしました。庭の東方向の写真です。右側に海があります。

庭の東の端で撮った写真です。右下は私です。

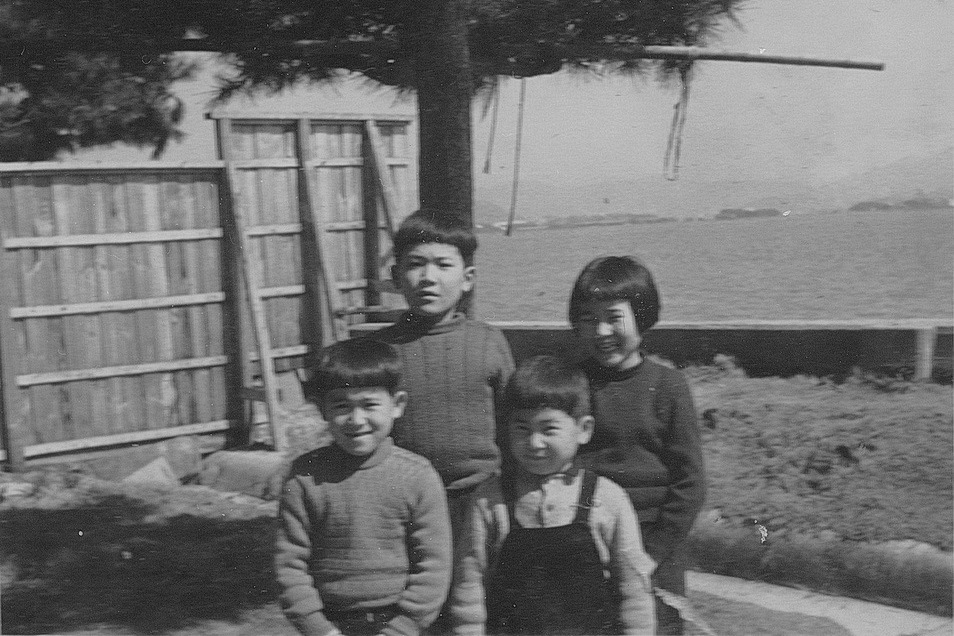

後の3人は父が勤めていた銀行(現在:みずほ銀行 前身:日本最古の銀行(1873年創設) )の同僚の子供たちでよく遊んでもらいました。

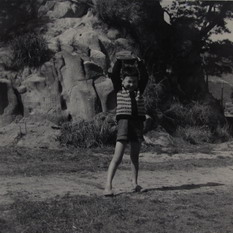

庭は結構、広かったです。庭の西方向に撮った写真です。左側に海があり、左側に上で紹介した庭の中の岩山があります。その岩山が右の写真で男明神くらいの大きさがありました。そのことからも庭の広さが分かっていただけると思います。海に沿った長い庭だったので父は実際に玉を打つゴルフの練習をしていました。

庭は結構、広かったです。庭の西方向に撮った写真です。左側に海があり、左側に上で紹介した庭の中の岩山があります。その岩山が右の写真で男明神くらいの大きさがありました。そのことからも庭の広さが分かっていただけると思います。海に沿った長い庭だったので父は実際に玉を打つゴルフの練習をしていました。

聖モニカ幼稚園で山口県の錦帯橋に遠足に行ったときの記念写真です。

聖モニカ幼稚園での学芸会の風景です。真中が私ですがなぜか男の子は私一人です。

下の写真が小学校の入学式の記念写真です。黄色い丸の部分が私です。この写真に写っている大人が、小学校の先生全員です。一学年一クラスだったのです。右の写真は入学式の日に家の門の前で撮った記念写真です。

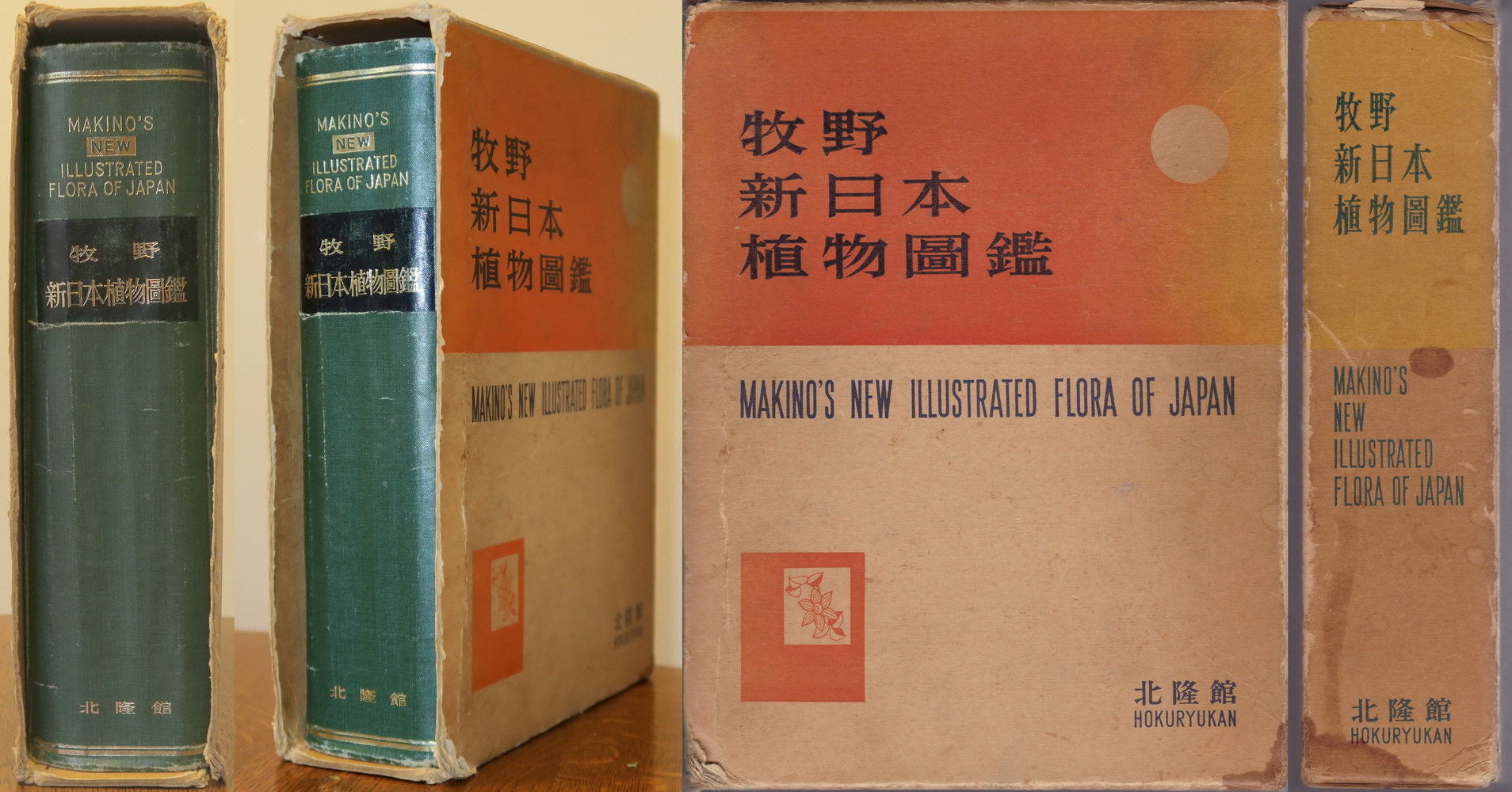

下の写真が小学校の入学式の記念写真です。黄色い丸の部分が私です。この写真に写っている大人が、小学校の先生全員です。一学年一クラスだったのです。右の写真は入学式の日に家の門の前で撮った記念写真です。数少ない家が写った写真ですが家の塀は板塀でした。小学校ま低学年の記憶は断片的なものになってしまっていますが写真を見ると小学校の頃のことを思い出します。4年生の夏に広島市井口町の井口小学校から神戸市東灘区岡本の本山第一小学校に転校したわけですが、担任の先生から職員室に呼ばれて、野口英雄の伝記と牧野新日本植物図鑑の2冊の本を

餞別にいただいたことが、今でも鮮明に記憶に残っています。下の写真の右端に座っている若い先生が担任の先生でした。右の小さな写真は全体の写真から、その先生のアップに移動して最後は私の写真になります。写真をクリックすると大きな全体写真を表示します。

餞別にいただいたことが、今でも鮮明に記憶に残っています。下の写真の右端に座っている若い先生が担任の先生でした。右の小さな写真は全体の写真から、その先生のアップに移動して最後は私の写真になります。写真をクリックすると大きな全体写真を表示します。

懐かしく思い最近、引越ししてから初めて井口に行きました。そのときに小学校にも寄りました。写真の大きな桜の木が上の写真の花が咲いている桜の木だと思います。長い間に大きくなったようです。新しいシーソーも昔のシーソーと同じ場所か近い場所にありました。クリックすると拡大します。3D航空写真

昔の校舎が写った写真を紹介します。私が2年の時の運動会の写真です。私が真中です。両端の二人が学年のライバル同士です。お互いを意識しているのが分かってもらえると思います。その右端の人が私の友達で、いろんな場面で守ってくれたことを覚えています。今は、この校庭には校舎が建っています。

右の写真の広島の担任の先生に頂いた携帯版の牧野新日本植物図鑑が

ボロボロになったので買い替えたのが下の写真のフル版の牧野新日本植物図鑑です。こちらもボロボロになりました。右の写真は入学式の写真ですが、1学年1クラスだったので、4年生まで同じ先生が担任でした。私が引越してからクラス増え始めて1学年10クラスを越えるほどになったそうです。

ボロボロになったので買い替えたのが下の写真のフル版の牧野新日本植物図鑑です。こちらもボロボロになりました。右の写真は入学式の写真ですが、1学年1クラスだったので、4年生まで同じ先生が担任でした。私が引越してからクラス増え始めて1学年10クラスを越えるほどになったそうです。

男明神の昔の写真と最近訪問した時の写真を比べてみます。松の形は変わってしまったようです。

現在の男明神の大きな写真も掲載いたします。

男明神の裏側からの写真です。昔は海でしたが男明神の周りは池として残されていました。白い建物のあたりが私が住んでいた家が建っていたあたりです。鳥居は昔もありました。

こちらが昔の鳥居です。どうやら朱色ではなく白木のようです。

右の写真が私と姉の記念写真です。下の写真の野球帽の男の子は私の同級生で、数枚上の運動会の写真の右端の人です。

右の写真が私と姉の記念写真です。下の写真の野球帽の男の子は私の同級生で、数枚上の運動会の写真の右端の人です。平安時代の終わりごろ、平清盛が厳島神社や鳥居を新築した際に鈴ケ峰から木を切り出して、井口で製材し、刻印をうち、いかだに組んで厳島に向けて送り出した由緒あるところで「刻印の明神」と名付けて祀ったそうです。18世紀末、新開地造成の時、己斐・旭山神社の分身がその守護神としてここに合わせまつられ、小己斐明神と呼ばれるようになったそうです。子授けの神としても敬われ、子乞(ご)い明神ともいわれてきたそうです。この写真は私が4年生なので神戸に引越しが決まったので小己斐明神(男明神)で記念撮影をしたのだと思います。写真をクリックすると拡大します。

海が近かったので海水浴にもよく行きました。

ちょっとした悪ガキでもありました。裏山の鈴ケ峰のハイキングは近所の人たちとよく行きました。後ろの真ん中は姉で両サイドが近所のお友達です。

ブログのアイコンに使っている写真はこの頃の写真です。

ブログのアイコンに使っている写真はこの頃の写真です。写真のピントが姉の方に合っていることから、おそらく写真を撮る瞬間に私が前に乗り出したのだと思います。これも今となってはいい思い出になります。撮ってくれた親父に感謝です。

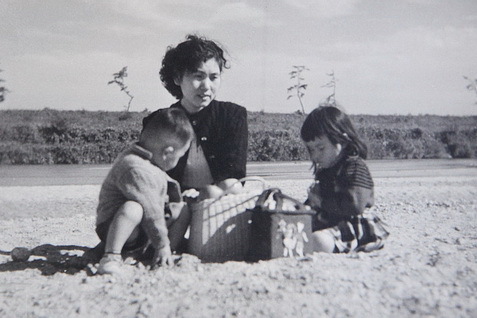

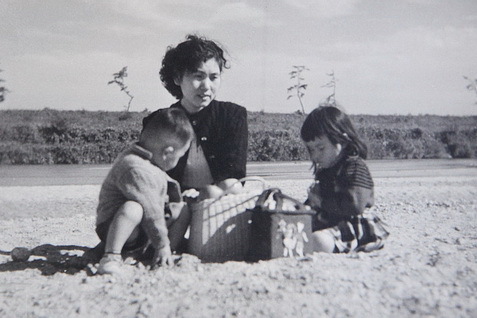

私が1歳のときの写真です。私は9ケ月で歩いたそうです。私は2歳の時に兵庫県西宮市夙川から広島市平野町に引越してきたので、

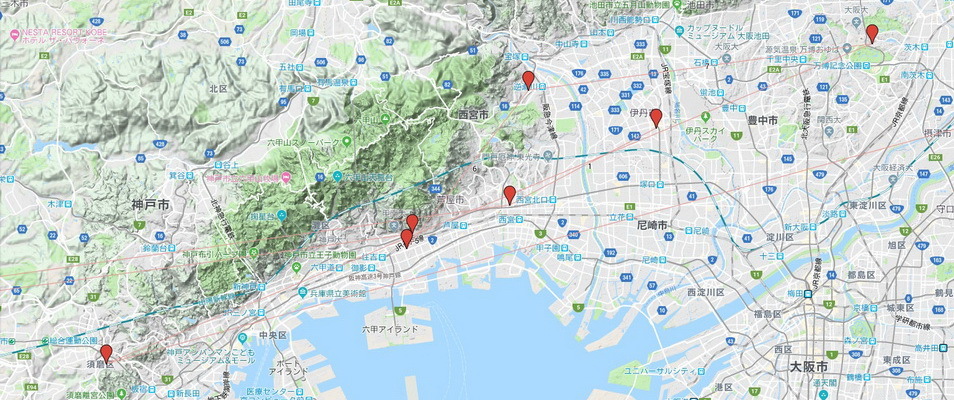

こちらは夙川に住んでいたころの写真だと思います。左の建物は野球場だと思いますが場所は思い出されませんが1歳から2歳までは兵庫県西宮市夙川に住んでいたのでネットで画像を探した結果、2004年に取り壊された阪急西宮球場の可能性が高いです。実家に帰った時にでも確認してみます。阪急西宮球場は阪神甲子園球場に対抗して1937年に完成した大きな球場で完成当時で57000人収容の日本屈指の球場だったとそうです。もし阪急西宮球場だとしたら昔の貴重な写真になるかもしれません。そして右手に見える山は六甲山ということになります。このころは舗装されていない地道(土の道)でした。

こちらは夙川に住んでいたころの写真だと思います。左の建物は野球場だと思いますが場所は思い出されませんが1歳から2歳までは兵庫県西宮市夙川に住んでいたのでネットで画像を探した結果、2004年に取り壊された阪急西宮球場の可能性が高いです。実家に帰った時にでも確認してみます。阪急西宮球場は阪神甲子園球場に対抗して1937年に完成した大きな球場で完成当時で57000人収容の日本屈指の球場だったとそうです。もし阪急西宮球場だとしたら昔の貴重な写真になるかもしれません。そして右手に見える山は六甲山ということになります。このころは舗装されていない地道(土の道)でした。

昔の航空写真に上の写真を撮影した場所を、正確ではありませんが黄色の丸印で示します。写真はヒョーゴアーカイブスから転用させていただきました。西宮球場の跡地はショッピングセンター(阪急西宮ガーデンズ)となっています。

こちらは武庫川の河原です。服装や持ち物のカバンが西宮球場近くを歩いている写真と同じなので、西宮球場近くを歩いている写真は武庫川の河原に行くために歩いていたのだと思います。この時は夙川に住んでいたので阪急電車に乗って西宮北口駅まで来て武庫川の河原までは歩いたのだと思います。

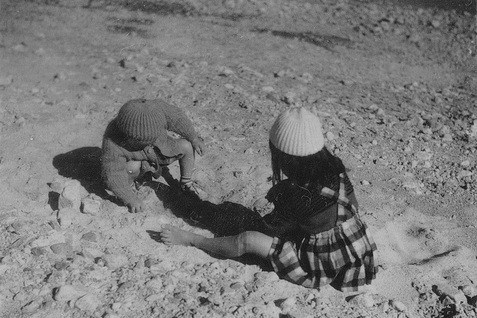

武庫川の河原で遊んでする写真を、もう一枚紹介します。西宮球場近くを歩いている写真で、かぶっている帽子と同じだと分かってもらえると思います。

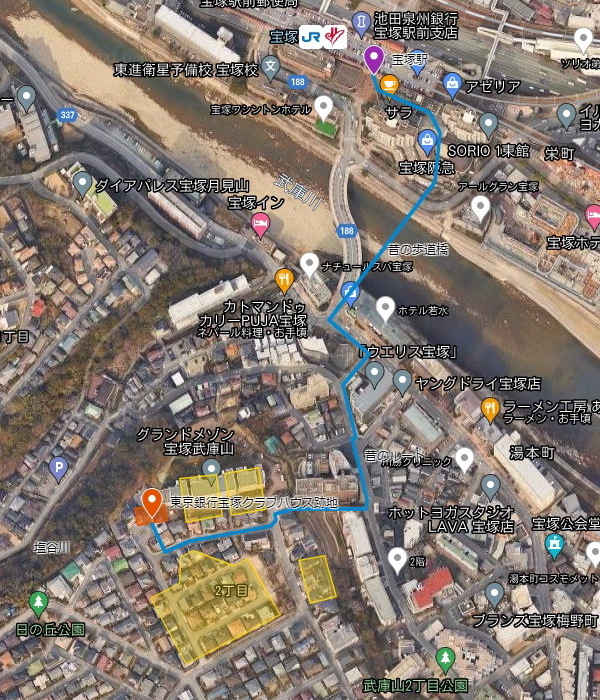

現在の航空写真に上の写真の撮影場所に

お揃いの服です。これは手作りかな。上の写真よりも少し大きくなりましたが年齢からみて、これも夙川時代だと思います。この後に広島の平野町に引越したのでした。洋服は黄緑に近い緑色と茶色が混ざった模様だったようです。

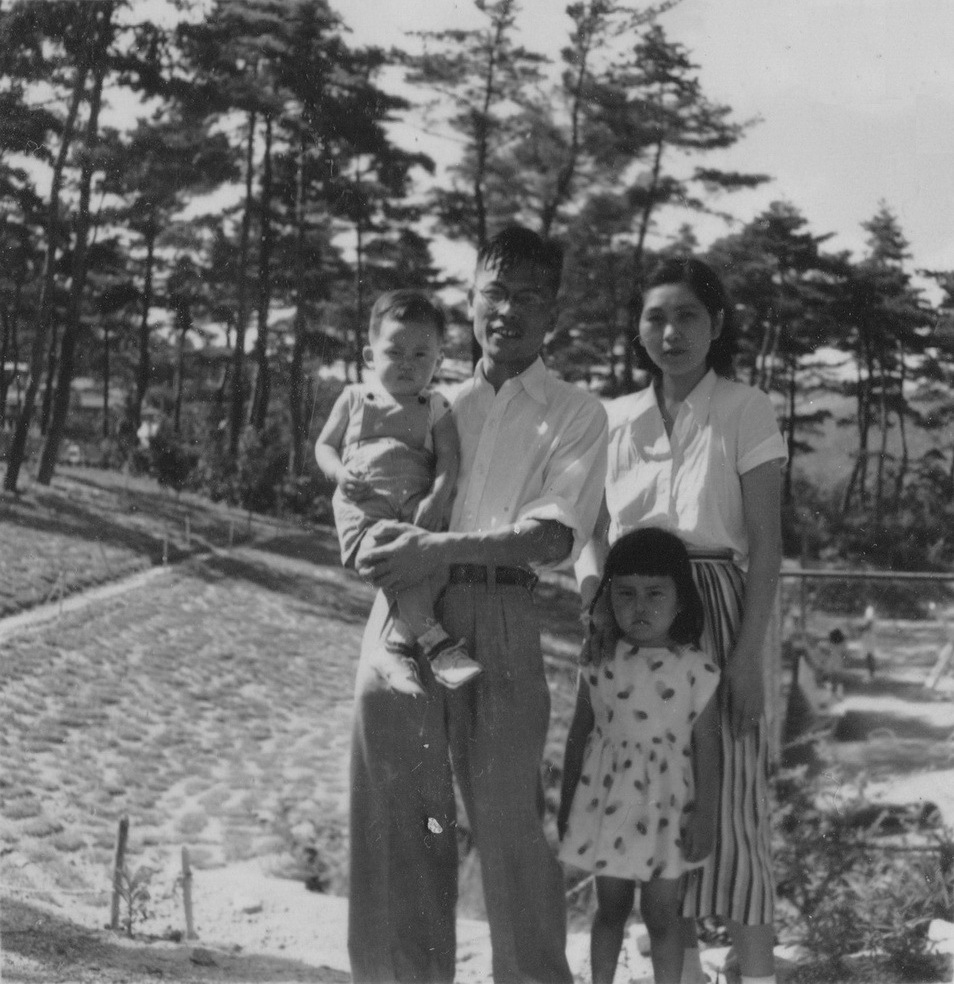

こちらは会社のクラブハウス(宝塚)で撮った家族の記念写真です。1月生まれなので私は6~7ケ月目ぐらいだと思います。これ以降の写真も今回追加したものです。建築家の村野藤吾の設計の東京銀行宝塚クラブハウスだと思います。建物の写真は村野藤吾作品集の 第1巻(1928-1963)に掲載されているようなので、いつか確認したいと思っています。1980年に建てられた宝塚市庁舎も村野藤吾の作品です。

こちらは会社のクラブハウス(宝塚)で撮った家族の記念写真です。1月生まれなので私は6~7ケ月目ぐらいだと思います。これ以降の写真も今回追加したものです。建築家の村野藤吾の設計の東京銀行宝塚クラブハウスだと思います。建物の写真は村野藤吾作品集の 第1巻(1928-1963)に掲載されているようなので、いつか確認したいと思っています。1980年に建てられた宝塚市庁舎も村野藤吾の作品です。

赤色マーク(

上のGoogleマップに位置を書き込む根拠にしたのが1961年5月13日に撮影されたこちらの国土地理院の航空写真です。

1985年の航空写真でもこの場所を見つけました。この航空写真はWikipediaに掲載されていました。

東京銀行宝塚クラブハウスが建っていた場所を探している中で同じ場所で撮った写真を2枚見つけたので紹介します。クラブハウスは写っていませんが服装や周囲の松林の雰囲気から同じ時に撮られた写真だと分かりました。2021年7月25日早朝から実家の宝塚に行くので、滞在中にこの場所に行ってみたいと思っています。

もう1枚が父がクラブハウスの横のテニスコートで撮った写真です。

こちらは東京銀行が三菱銀行と合併(1996年4月1日)した2年前の1994年の航空写真です。東京銀行の敷地はまだ住宅地になっておらずグラウンドやテニスコートはあります。ただしクラブハウスと思われる建物は1961年5月13日の航空写真と形や大きさが違うことから1961年から1994年までの間に建替えられた可能性があります。

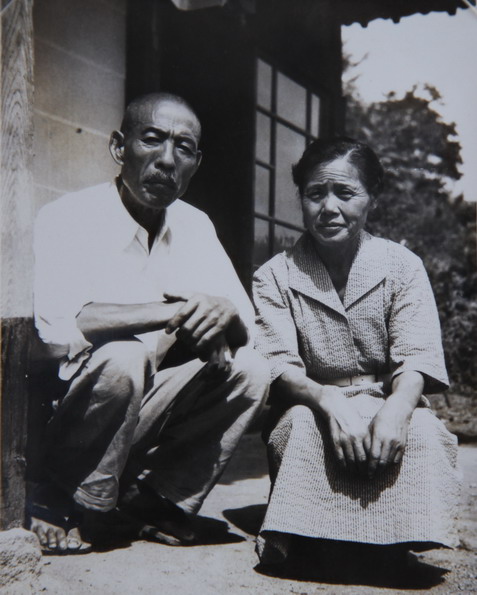

こちらが山口県熊毛群周防久保にあった父方の祖母と祖父の家です。子供のころはよく行いった思い出の家です。写っているのは祖父です。

こちらが祖父と祖母です。今は亡くなっていませんが私の大切な写真なので掲載させてもらいました。

こちらが母方の祖母と祖父です。右端が祖母で左の2人が母の妹でその右側が祖父です。それ以外は私と姉と母と父です。母の兄弟にはここに写っている以外に弟が2人います。この写真は山口県岩国市にある母方の実家の家です。今は母の弟である長男(私の叔父さん)が住んでいます。

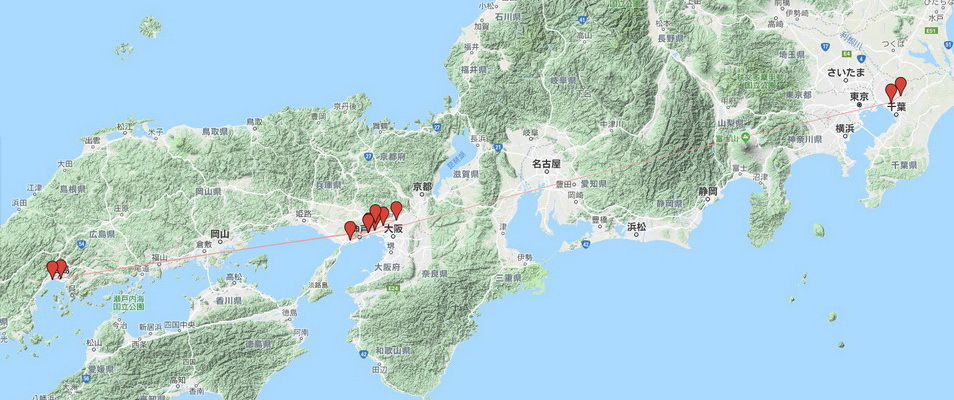

生れてから今までに住んだ場所をプロットいたしました。住んだ順番は兵庫県(2)→広島県(2)→兵庫県(3)→大阪府(1)→兵庫県(1)→千葉県(2)でした。

兵庫県 6ケ所

広島県 2ケ所

大阪府 1ケ所

千葉県 2ケ所

ヌウアヌパリ(Nuʻuanu Pali)は強風の名所 [ハワイ]

前記事で紹介した国立太平洋記念墓地があるPunchbowl Crater(パンチボール・クレーター)の次に向かったのは強風で有名なヌウアヌパリ(Nuʻuanu Pali)です。下で沢山の写真で紹介していますが静止画では強風の雰囲気を伝えるのは難しいので先ずはプレーボタンをクリックして動画を見ていただきたいと思います。プレーボタン( ► )をクリックする前の画面(サムネイル)は旧道です。残念ながら今は落石や崖崩れで旧道を通ることが出来ません。この画面(サムネイル)でも道が崖崩れて土砂に埋まっていることが判ってもらえると思います。

パンチボール・クレーターを出発してヌウアヌパリに向かっていくところです。この辺りはハワイでも涼しい場所だと聞きました。

ヌウアヌパリ展望台(Nuʻuanu Pali LOOKOUT)に到着しました。みなさん記念写真を撮られていました。アジア系の観光客は結構来られていましたが、ハワイ旅行で最も多いはずの日本人は少なかったです。奥に行く道を行くと展望台に行きます。

振り返ると大きな駐車場でした。観光バスが来るほど有名なところのようでした。

展望台への道はかなりの広さがありました。人が立っているところが展望台です。展望台の長さもかなりのものでした。

パンチボールを出発するときには右の写真のように青空でしたが、ここに来ると空は雲に覆われていました。近い位置だし時間もたっていないのに不思議でした。ここは高い場所であることから地形が関係しているのかもしれないと関しました。展望台まで行って景色を見て可能性を感じました。

パンチボールを出発するときには右の写真のように青空でしたが、ここに来ると空は雲に覆われていました。近い位置だし時間もたっていないのに不思議でした。ここは高い場所であることから地形が関係しているのかもしれないと関しました。展望台まで行って景色を見て可能性を感じました。

沢山の観光客と思われる人たちが来ていました。

展望台からの景色です。展望谷近いところの空は雲に覆われていましたが、遠くは晴れていました。

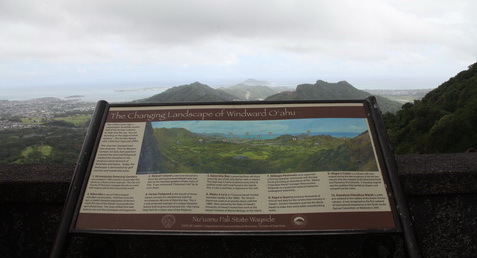

上の写真の方向の景色の説明板が設置されていました。

①~⑩までの説明が詳しく書かれています。右の写真はWikipediaから転用させていただいたウルパウ・クレーター(⑨ Ulupaʻu Craterr)です。写真をクリックすると文字が読める大きさに拡大いたします。

① Hoʻomaluhia Botanical Garden

② Kāneʻohe

② Kāneʻohe③ Mokoliʻi Island

④ Heʻeia Fishpond

⑤ Kāneʻohe Bay

⑥ Moku o Loʻe

⑦ Mōkapu Peninsula

⑧ Kapaʻa Quarry

⑨ Ulupaʻu Crater

⑩ Kawainui-Hāmākua Marsh

下記の地形図の中の

②のKāneʻohe(カネオヘ)の町の辺りの写真です。

こちらはKapaʻa Quarry(⑧)とUlupaʻu Crater(⑨ ウルパウ・クレーター)辺りの写真です。右端の山脈があることで、こちらに貿易風が回ってくるのだと思います。

左端の部分が貿易風を受け止めている地形となっています。

ここが昔の道の峠だったそうです。ハワイ語で「ヌウアヌ」は涼しい高台を、「パリ」は崖のことをいうそうです。峠名は探し出せていませんがヌウアヌパリ峠としておきます。右に雲のないときの写真を観光案内のサイトから転用させていただきました。ただし、画像検索しても雲のない写真は本当に稀なので、地形と貿易風で雲が発生しているようで、我々が運が悪かったわけではなさそうです。

ここが昔の道の峠だったそうです。ハワイ語で「ヌウアヌ」は涼しい高台を、「パリ」は崖のことをいうそうです。峠名は探し出せていませんがヌウアヌパリ峠としておきます。右に雲のないときの写真を観光案内のサイトから転用させていただきました。ただし、画像検索しても雲のない写真は本当に稀なので、地形と貿易風で雲が発生しているようで、我々が運が悪かったわけではなさそうです。

ここの峠の道の昔の写真の説明板がありました。説明板のタイトルはPali Road - From Trail to Highwayです。ネットの写真はこちらです。→ポチッ

その5枚の写真を順番に表示いたします。写真をクリックすると5枚の写真を同時に表示します。

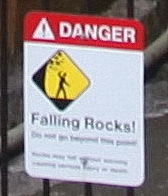

昔の道はこちらです。ただし柵がが付けられていて、表示板にはDANGER Falling !( 危険 落石 !)と書かれていて、今は通ることが出来ません。よく見ると左側の崖から土砂が崩れてきていて道のほとんどが埋まっています。Nuʻuanu PaliのPaliは崖のことだそうです。ここはカメハメハがハワイの島々を統一するための最後の戦いの場でもあります。つまりハワイの歴史に残る古戦場なのです。

昔の道はこちらです。ただし柵がが付けられていて、表示板にはDANGER Falling !( 危険 落石 !)と書かれていて、今は通ることが出来ません。よく見ると左側の崖から土砂が崩れてきていて道のほとんどが埋まっています。Nuʻuanu PaliのPaliは崖のことだそうです。ここはカメハメハがハワイの島々を統一するための最後の戦いの場でもあります。つまりハワイの歴史に残る古戦場なのです。

こちらがヌウアヌパリ展望台(Nuʻuanu Pali Lookout)です。

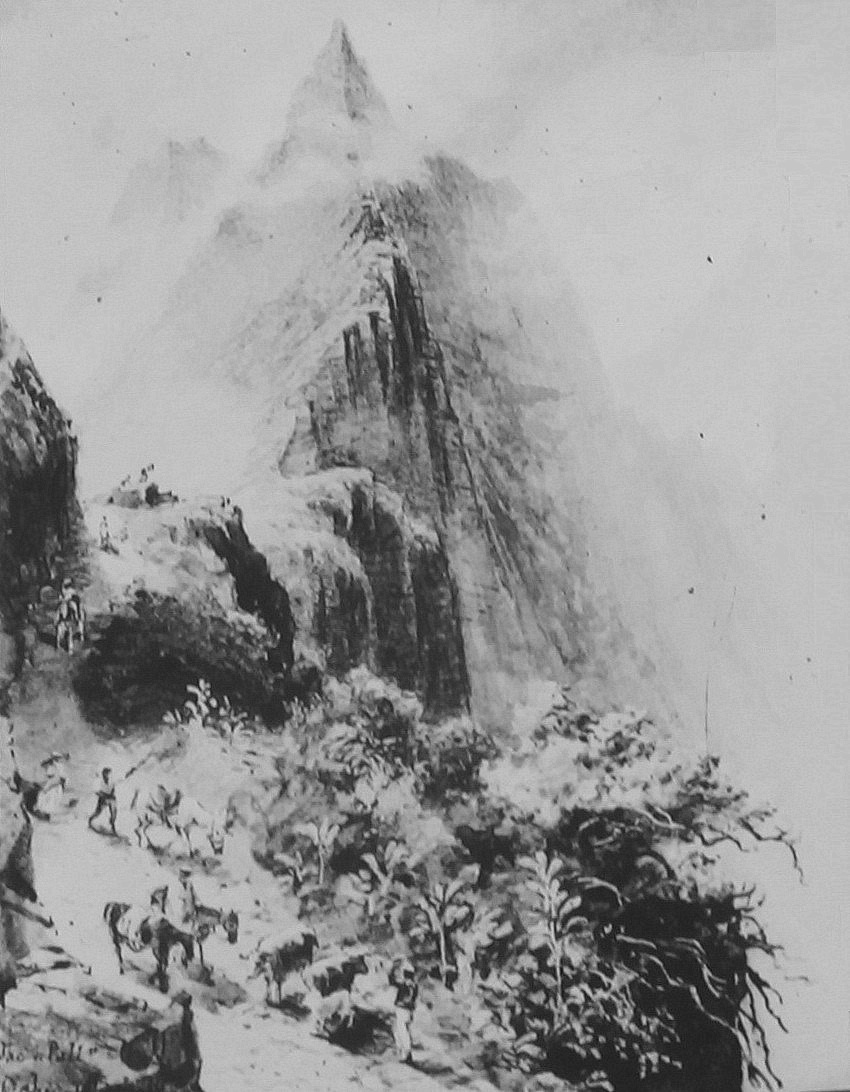

写真の背景にある尖った山は、右の昔の写真や戦いを描いた絵の中にある尖った山と同じなのかもしれません。戦いは「カレレカアナエ」と呼ばれていて、この闘いの勝利してカメハメハ1世はハワイを統一します。

写真の背景にある尖った山は、右の昔の写真や戦いを描いた絵の中にある尖った山と同じなのかもしれません。戦いは「カレレカアナエ」と呼ばれていて、この闘いの勝利してカメハメハ1世はハワイを統一します。

上の展望台の写真よりも1段下にある展望エリアです。

冒頭の動画に出てきた場所で記念写真を撮りました。展望広場の下に回り込んで行ける場所です。我々もその場所に行きました。我々の後ろになる道を進むと上の写真の旧道の入口に出ます。風の強さを実感していただくためには、やはり冒頭の動画を見ていただくしかなさそうです。

冒頭の動画に出てきた場所で記念写真を撮りました。展望広場の下に回り込んで行ける場所です。我々もその場所に行きました。我々の後ろになる道を進むと上の写真の旧道の入口に出ます。風の強さを実感していただくためには、やはり冒頭の動画を見ていただくしかなさそうです。

冒頭の動画ほどではありませが、風の強さを実感できる写真が撮れました。

パンチボール(Punchbowl) [ハワイ]

掲載が途切れていたハワイ旅行(2018年)の続きを記載したいと思います。ハワイ島からオアフ島に戻ってきた翌日(ハワイ旅行6日目)に、最初に目指したのは、上の航空写真の左上のパンチボール・クレーター(Punchbowl Crater)でした。沢山の日本人の方がハワイを訪れていますが、初めてハワイに来られた方が、観光場所としてパンチボール・クレーターを選ばれる方は少ないと思うので本記事では詳しく紹介したいと思います。パンチボール・クレーター(橙色の円)は有名なダイヤモンドヘッドクレーター(紫色の円)の北西7kmにあります。オアフ島にはダイヤモンドヘッド・クレーターや今回のパンチボール・クレーターや以前に紹介したココ・クレーターなど沢山の火山の痕跡が残っています。これらの火山は、オアフ島が今のハワイ島の辺りで形成された時代に出来たものでその後に

太平洋プレートの移動と共に現在の場所に移動してきたことからオアフ島の下にはマグマがないことから噴火の恐れはないのです。

太平洋プレートの移動と共に現在の場所に移動してきたことからオアフ島の下にはマグマがないことから噴火の恐れはないのです。1日目~3日目 オアフ島

4日目~5日目 ハワイ島

6日目~8日目 オアフ島

9日目 帰国

下の写真は、泊っていたホテル(

こちらはパンチボールの辺りの航空写真です。ここを音連れる人の目的は概ね次の3つです。ワシントン郊外のアーリントン国立墓地と並んでアメリカに2つしかない国立墓地がここなのです。着色している部分の面積は26.7ヘクタール(26万7千㎡/8万768坪)です。

① 展望台からのホノルル一望の景色

② 国立太平洋記念墓地(National Memorial Cemetery of the Pacific)

③ 歴史施設「ホノルル・メモリアル」

こちらはパンチボールに車で登ってきたところにあるローターからの景色です。正面に 歴史施設「ホノルル・メモリアル」がありました。

本記事でも①から③の3つにわけて紹介していきたいと思います。

こちらは展望台の辺りから出来る限り広い範囲が採れているパンチボールの写真です。

ここから①②③を紹介していきたいと思います。

① 展望台からのホノルル一望の景色

車をこちらの写真の駐車スペースに置いて先ずは展望台を目指しました。

この道を真直ぐ行くと展望台です。

展望台は目の前です。道路の両脇に銅板が埋め込まれた石が並んでいました。

その中の2つを紹介します。

歩いてきた方向をふり返りました。

ここが展望台です。標高は164mだそうです。

展望台は広くて何か所にも分かれていることから、見る場所によって景色はかなり変わってきます。最も西側の展望台からの写真を4枚紹介します。

展望台からの景色です。ホノルルの町がよく見れます。右方向です。

上の写真の方向をズームで撮った写真です。

こちらは正面の景色です。

左側です。

最も東側の展望台に移動して真中の展望台方向を撮りました。ここから6枚目までが同じ展望台から撮った写真です。

展望台から正面の景色です。

上の写真の右側をあたりをズームで撮った写真です。3日目に行ったイオラニ宮殿が写っています。写真の右側には1日目に行ったハワイ州立美術館も見えました。

南東方向には小さくダイヤモンドヘッドが見えました。

ダイヤモンドヘッドの右側のビル群を拡大いたしました。

ダイヤモンドヘッドを画面いっぱいまでズームいたしました。クリックすると特別に大きく拡大します。

海と反対側の展望台に移動しました。

パンチボールは住宅地に囲まれていました。

芝生の上に木が沢山生えているところが国立墓地です。

上の写真の住宅地あたりを拡大しました。

珍しい花が咲いていたので写真を撮りました。

② 国立太平洋記念墓地

こちらがアメリカにある2つの国立墓地の一つである国立太平洋記念墓地です。太平洋戦争などで戦没した人達が4万人以上眠っています。戦没者だけでなく国に貢献したて亡くなった人の墓もありました。

墓碑はパネル状の平たい石板を芝生の地面に置くスタイルでした。遠くから見ると芝生の広場のようですが、近づくとこの写真のように墓碑であることが分かります。

たくさんの石板があるのが分かっていただけると思います。その芝生の上に沢山植わっているアメリカネムノキ(Albizia saman)、別名モンキーポッド(Monkey Pod)が独特の雰囲気を感じさせてくれました。

展望台への道から撮った墓碑群の広場です。所々に花が飾られていました。

広大な敷地でした。

上から見下ろすとよくわかります。

花を飾りに来られている人もおられました。

本当に広い敷地でした。

墓石(墓碑)の位置まで降りてくると墓地であることが伝わってきました。最初にこの墓地に埋葬されたのは1941年12月7日の真珠湾攻撃の776人の犠牲者だそうです。

広さを実感していただけると思います。写真をクリックすると更に広範囲を表示します。

木の根元が独特になっているので写真を撮りました。

例外中の例外ですが、石板タイプではない墓碑を1つだけ見つけました。

こちらが標準的な墓碑です。名前から日系人だと思われます。亡くなったのは1944年10月22日に23歳で亡くなっているので太平洋戦争で戦没してのだと思います。沢山は見ていませんが1944年に亡くなった方が多かったです。戦況を表しているのかもしれません。

こちらも日系人だと思われます。 WORLD WAR Ⅱと書かれているので第二次世界大戦で戦死した思われます。太平洋戦争は1945年8月15日に終戦となりましたが、この方は太平洋戦争の終戦の3日前の1945年8月13日に26歳で亡くなりました。

こちらの方は太平洋戦争の終戦から3日後に45歳で亡くなりましたが、WORLD WAR Iと書かれていることから第一次世界大戦の功労者として埋葬されたのだと思います。名前の上のマークからクリスチャンだったと思われます。上の墓碑の方の場合は名前の上のマークから仏教だったと想像されます。

お墓の前に沢山の人が立てるように石板が並べられた墓がありました。

上の写真の中の3つの墓碑の真中は有名な日系三世の宇宙飛行士のエリソン・ショージ・オニヅカ(Ellison Shoji Onizuka/日本名:鬼塚 承次)氏でした。

上の写真の中の3つの墓碑の真中は有名な日系三世の宇宙飛行士のエリソン・ショージ・オニヅカ(Ellison Shoji Onizuka/日本名:鬼塚 承次)氏でした。1986年1月28日にスペースシャトル・チャレンジャー号爆発事故により39歳で殉職したことは有名です。ハワイではコナの飛行場の名前(エリソン・オニヅカ・コナ国際空港)になるほど尊敬されています。

③ 歴史施設 ホノルル・メモリアル(Honolulu Memorial)

正面に見えている建物がホノルル・メモリアル(Honolulu Memorial)です。左のテントは5月の最終月曜に行われるメモリアルデー(戦没者追悼記念日)のためだとおもわれます。

建物に近づきました。

正面に上がりました。女神像はレディー・コロンビアで高さは30Ft(9.1m)だそうです。

像の大きな写真を掲載します。

像の大きな写真を掲載します。月桂樹の枝を左手に持ち、空母の船首に立っています。空も澄み切っていました。記念写真を撮りました。

クリックすると特別に大きな写真(2800x3200 1.8MB)を表示します。

女神像の顔の表情を紹介します。ネットによると悲嘆に暮れる母親を代表しているとも書かれていました。

斜めからの顔の表情も紹介します。写真をクリックすると全身の写真を紹介します。この写真は記事の最後の写真から切り取ったものなので上の写真に比べると解像度は劣ります。切り取りに使った最後の写真は右の小さな写真です。

斜めからの顔の表情も紹介します。写真をクリックすると全身の写真を紹介します。この写真は記事の最後の写真から切り取ったものなので上の写真に比べると解像度は劣ります。切り取りに使った最後の写真は右の小さな写真です。

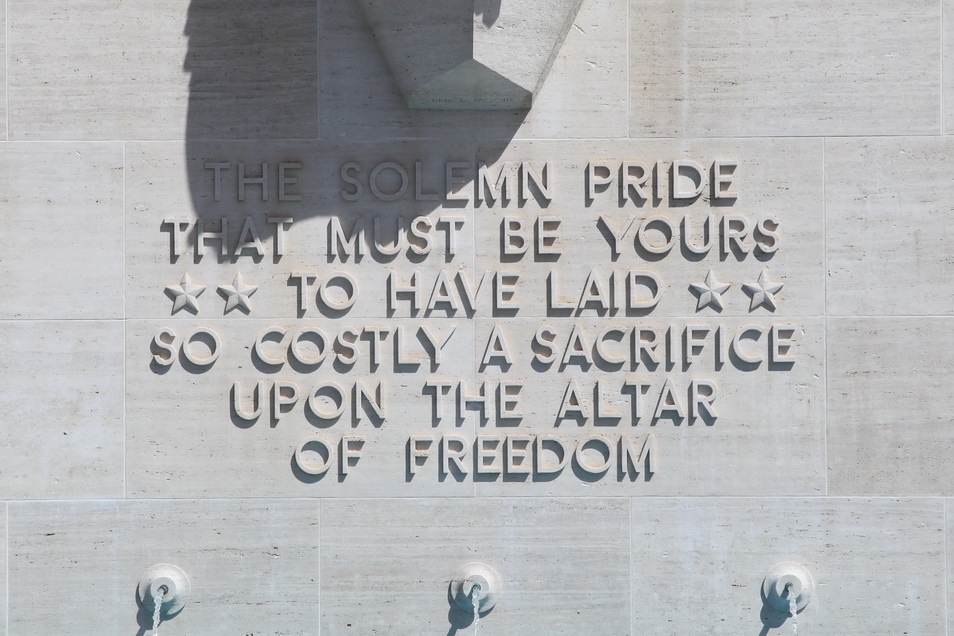

レディー・コロンビア像の下には下記のように書かれていました。

THE SOLEMN PRIDE THAT MUST BE YOURS

☆☆ TO HAVE LAID ☆☆

SO COSTLY A SACRIFICE UPON THE ALTAR OF FREEDOM

☆☆ TO HAVE LAID ☆☆

SO COSTLY A SACRIFICE UPON THE ALTAR OF FREEDOM

建物から入口の方向を撮りました。正面の芝生の広場にも墓碑が並んでいます。クリックすると墓碑の配置が判ると思います。遠くにロータリーが見えます。

Googleマップの航空写真でも一つ一つの墓碑の配置が判ります。左上の方にホノルル・メモリアル(Honolulu Memorial)の建物と女神像が右下の方向に入口のロータリーがあります。

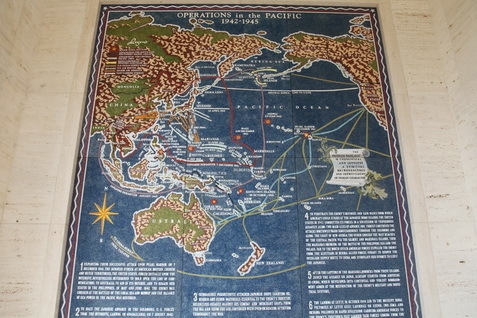

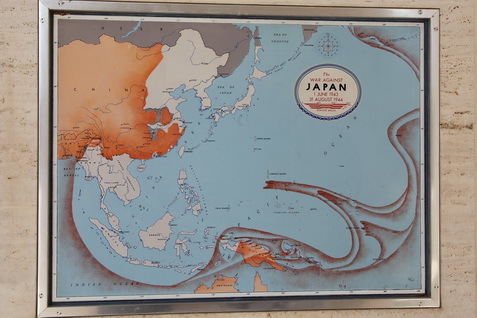

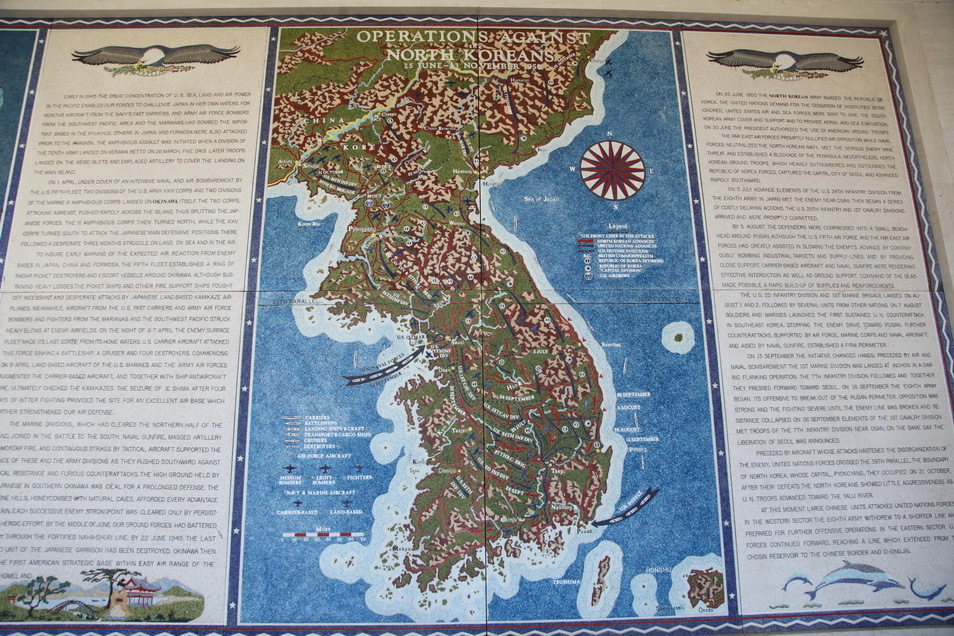

ホノルル・メモリアル(Honolulu Memorial)の中には太平洋戦争と朝鮮戦争とベトナム戦争の戦況が書かれていました。朝鮮戦争とベトナム戦争の説明は僅かで、ほとんどが日本軍との戦い(太平洋戦争)の説明でした。

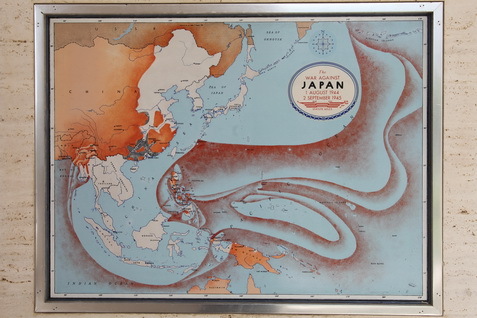

これは全体ですが、局地戦ごとに説明もされていました。どれほど沢山の説明が行われていたのか実感していただくために沢山の説明図を掲載させていただきました。

こちらは1943年6月1日~1944年8月31日の戦いを示したものです。

こちらは1944年8月1日~1945年9月2日の戦いを示したものです。

こちらは日本周辺での攻撃を示しています。

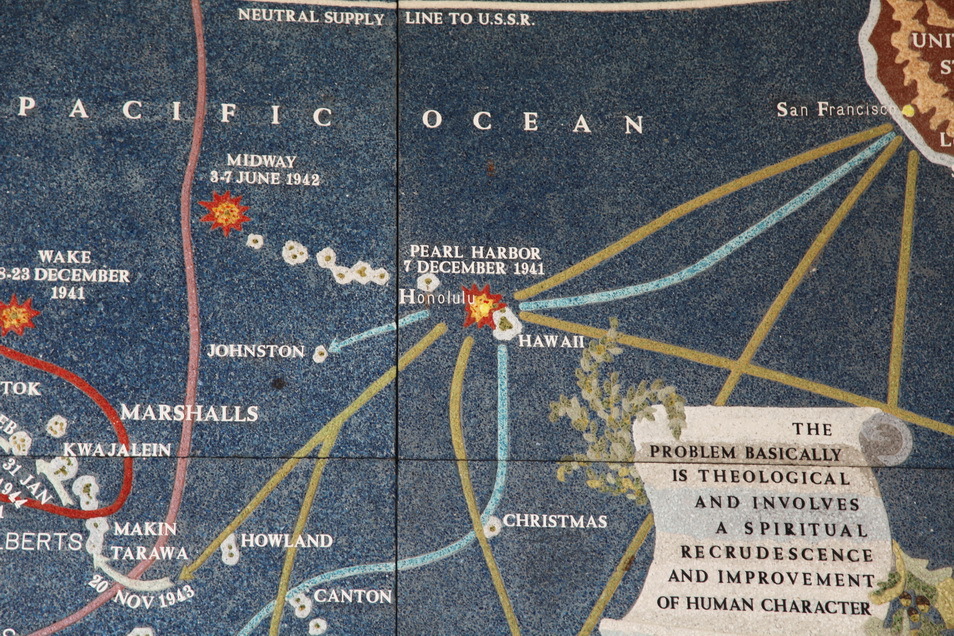

こちらはハワイ周辺の動きを示した図です。

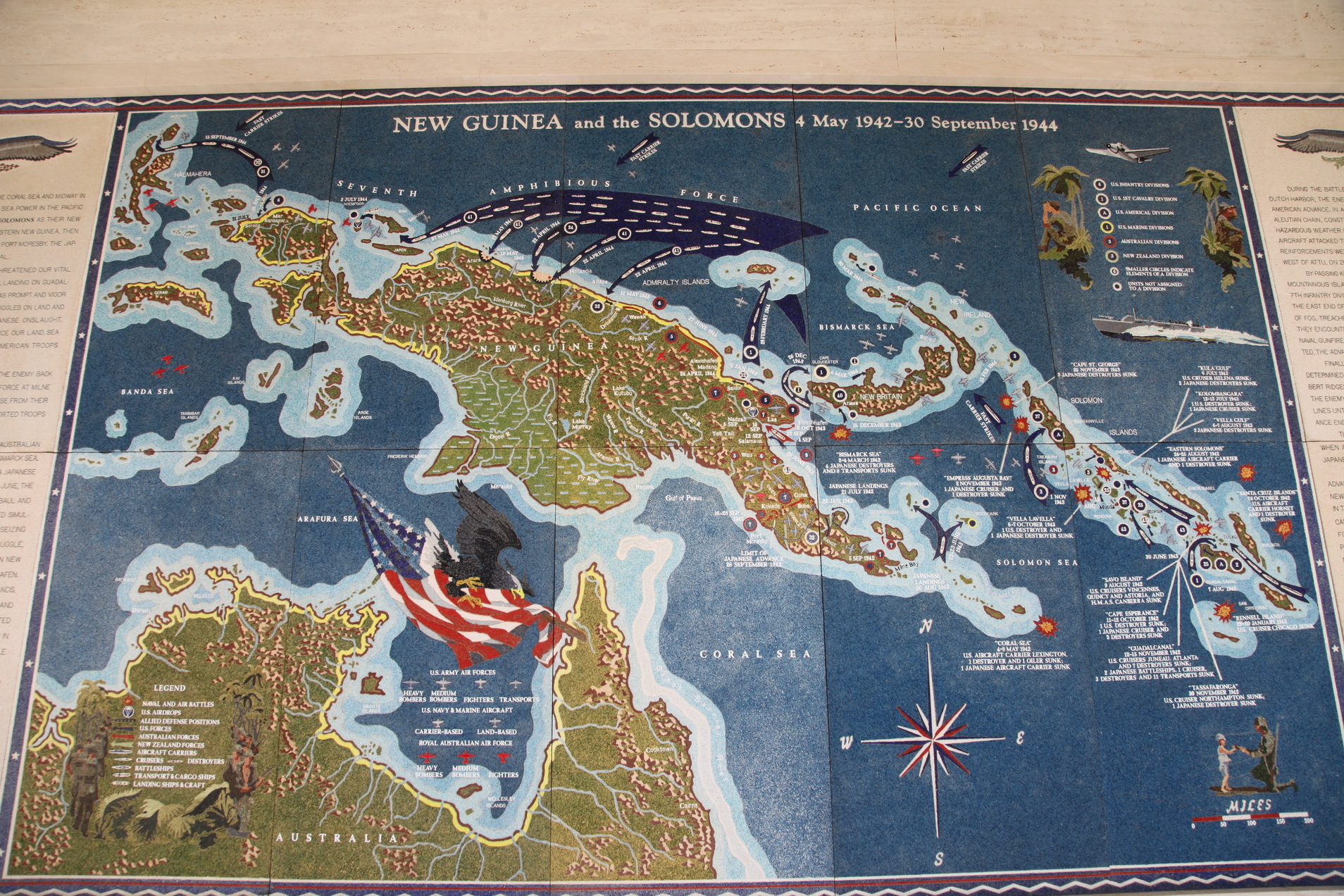

こちらはインドネシア周辺の攻撃の状況です。

上のインドネシアのパネルがあったアリアの写真です。大きなパネルであることが判っていただけると思います。

こちらはフィリピン周辺です。

硫黄島の戦いのパネルもありました。1945年5月16日~3月16日の1ケ月間の戦いであったことが書かれています。

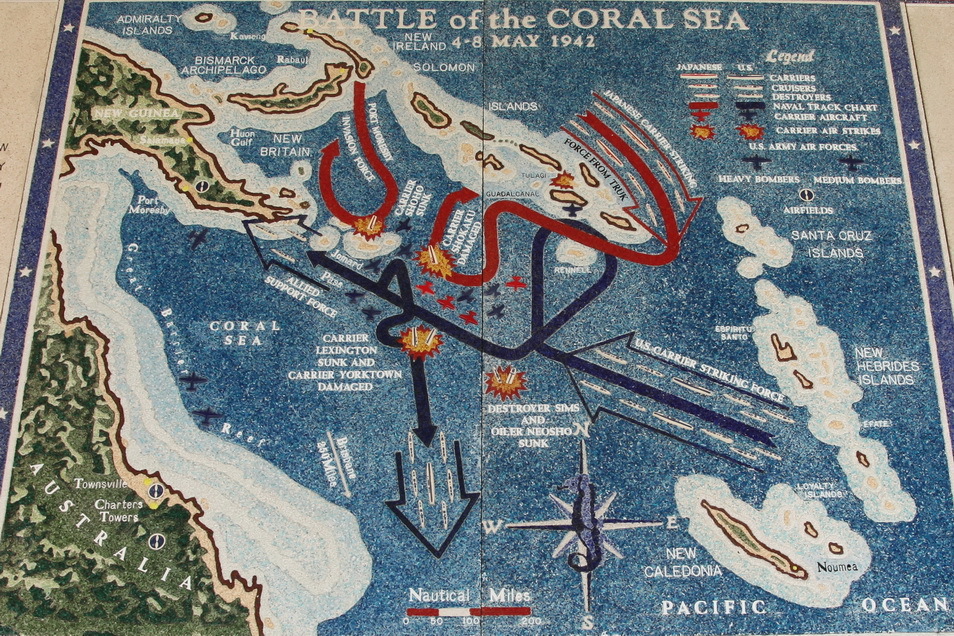

珊瑚海諸島(Coral Sea Islands)での1942年5月4日~8日の戦いのパネルです。

クェゼリン環礁での1944年2月1日~4日の戦いのパネルです。

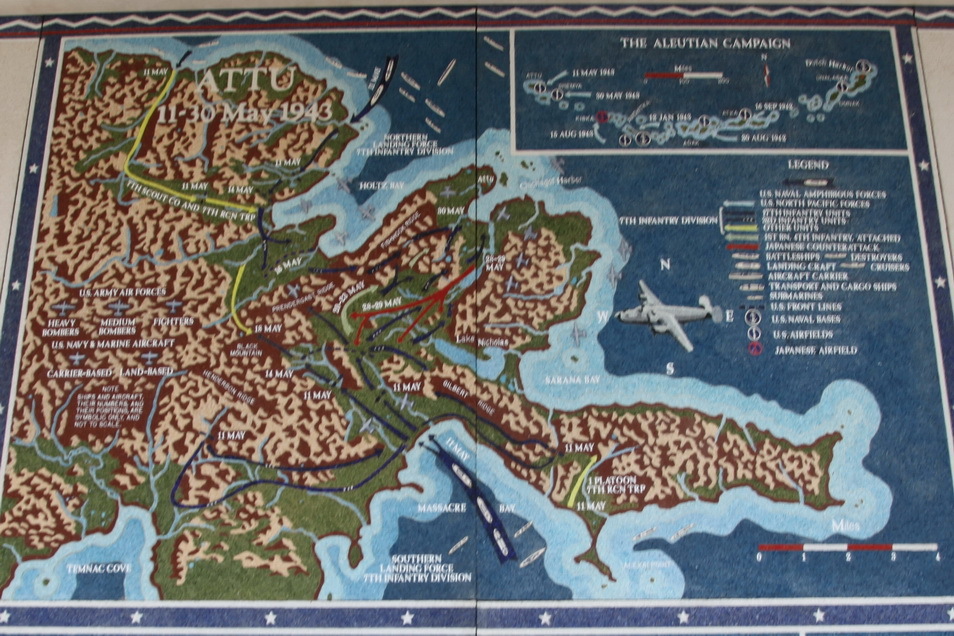

アリユーシャン列島での1943年5月11日~30日の戦いのパネルです。

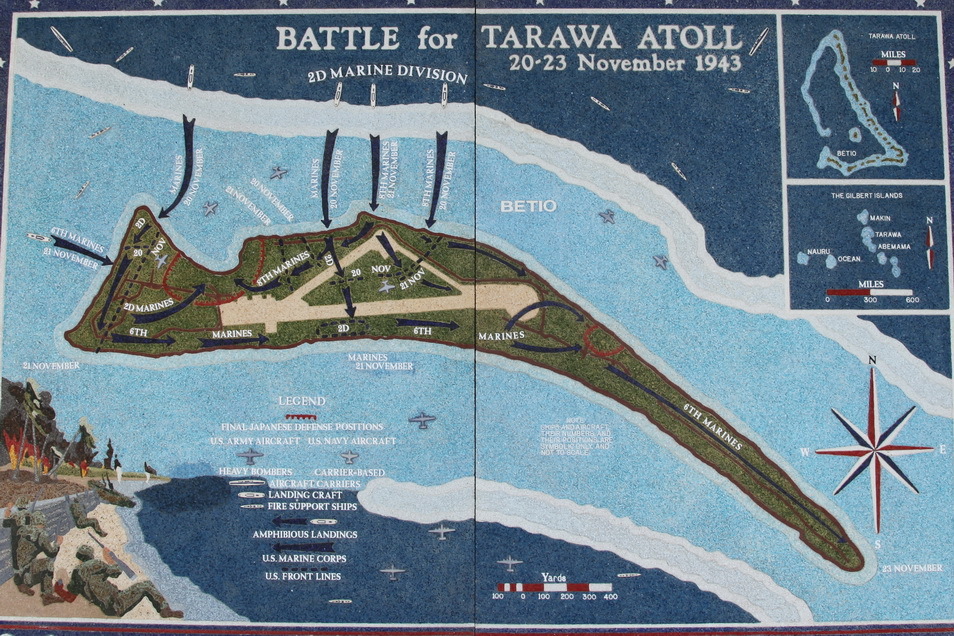

タラワ環礁での1943年11月20日~23日の戦いのパネルです。

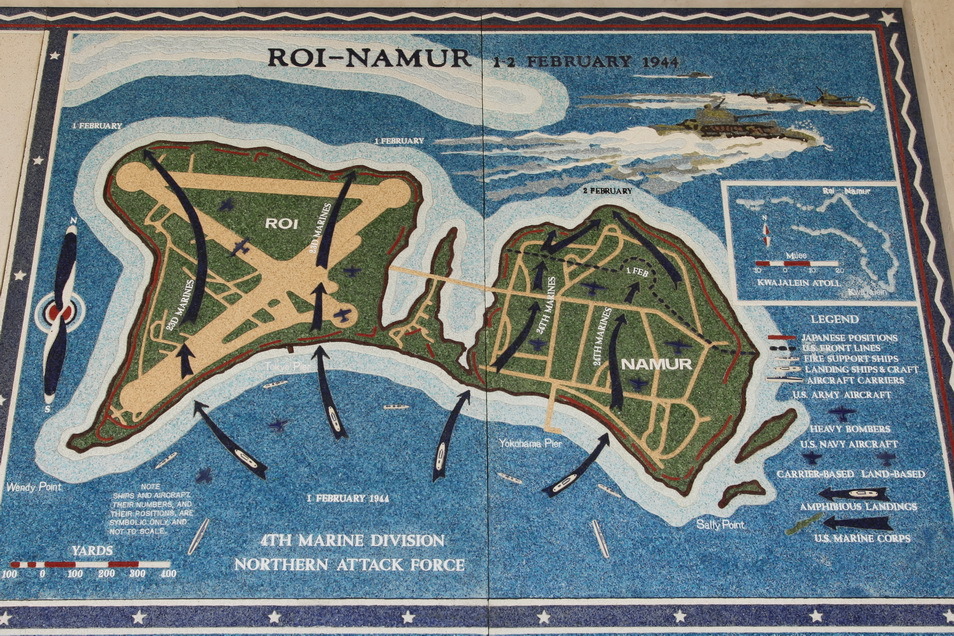

ロイ=ナムル島での1944年2月1日~2日での戦いのパネルです。たった2日間の戦いであったことから虚しさを感じます。

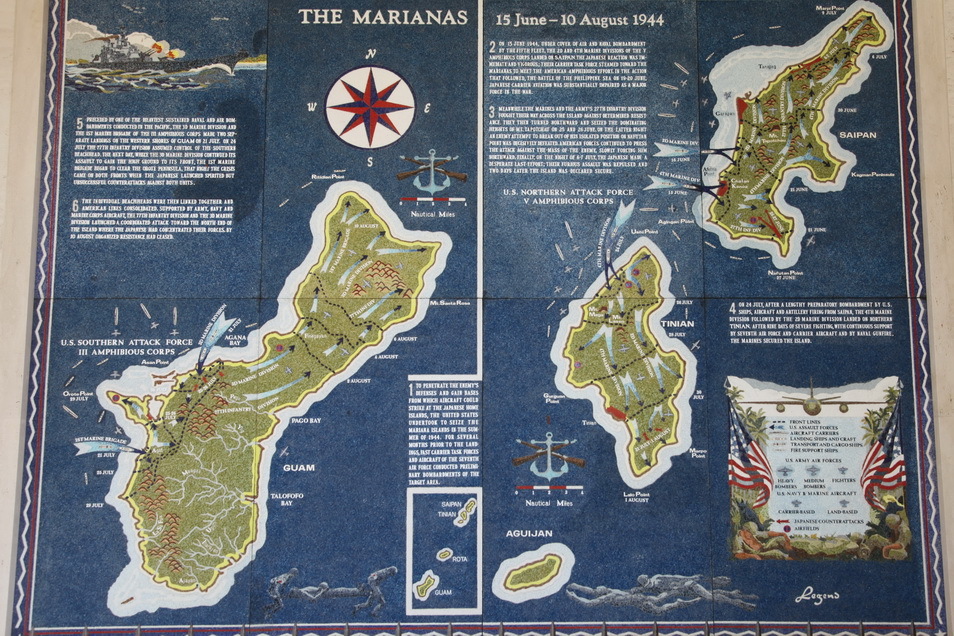

マリアナ諸島での1944年6月15日~8月10日の戦いのパネルです。

住民も巻き込んだ悲惨な戦いがだった沖縄戦の図を掲載するかどうかを迷いましたが、現実を知ってもらった方がいいと思い掲載させていただきました。沖縄戦は1945年3月26日~9月7日ですが、パネルの日付は1945年3月26日~6月26日とあることから沖縄戦の前半を示しているのだと感じました。

ここから下の2枚が日本軍との戦い以外のパネルです。

こちらは朝鮮戦争の説明図です。

こちらはベトナム戦争の説明図です。実感してもらうために撮ったパネルの写真はすべて掲載いたしました。日本軍との戦いのパネルの多さに驚きました。それぞれの戦いで沢山の人が亡くなったのだと感じました。

ホノルル・メモリアルの建物の中にはチャペルも作られていました。ホノルル・メモリアルの中は戦争の説明のパネルばかりだったので、少し救われた感じがしました。

見学が終わって建物から出るときれいな空でした。斜めから見たレディー・コロンビア像は正面からとは少し雰囲気が違うようにも感じました。この写真から上で紹介した女神像の顔の写真を切り取りました。この写真もクリックすると特別に大きく拡大します。

見学が終わって建物から出るときれいな空でした。斜めから見たレディー・コロンビア像は正面からとは少し雰囲気が違うようにも感じました。この写真から上で紹介した女神像の顔の写真を切り取りました。この写真もクリックすると特別に大きく拡大します。

追伸

2022年6月11日の早朝から関西に行きます。帰ってくるのは7月3日の予定です。その間はフォローがおろそかになるかもしれませんがお許しください。

ネッカー川 クルーズ [ドイツ]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。2022年6月05日再掲載 タイトル:ネッカー川 クルーズ

前記事「久しぶり(6年ぶり)に伊丹空港から成田空港行のフライトに乘りました。」の中の閘門(こうもん)のところで本記事「ネッカー川」を引用させていただいたので、少しブラシュアップして再掲載をさせていただきました。

前記事「久しぶり(6年ぶり)に伊丹空港から成田空港行のフライトに乘りました。」の中の閘門(こうもん)のところで本記事「ネッカー川」を引用させていただいたので、少しブラシュアップして再掲載をさせていただきました。2009年6月26日~2022年6月05日 アクセス数5,420 nice:218 コメント:42

2009年6月26日掲載 タイトル:ネッカー川

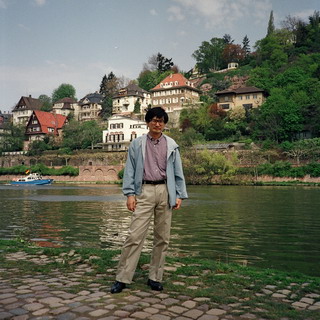

ハイデルベルク(Heidelberg)からライン河(Rhein)の支流のネッカー川(Neckar)を船でさかのぼってきました。往復27.6kmの観光船での船旅でした。

細長い形の船は川を行き来する専用船のようです。写真のような景色が続きます。流れが急なので何回も水門を通過します。この水門を通るために細長い船が多いことが判りました。前後の水門を閉めて水を取り入れて階段上に進んでいきます。日本から行く人も少ないしライン河とはまた違う楽しみがあります。えらそうに言ってもライン河は列車から見ているだけで船で下ったことはありません。

細長い形の船は川を行き来する専用船のようです。写真のような景色が続きます。流れが急なので何回も水門を通過します。この水門を通るために細長い船が多いことが判りました。前後の水門を閉めて水を取り入れて階段上に進んでいきます。日本から行く人も少ないしライン河とはまた違う楽しみがあります。えらそうに言ってもライン河は列車から見ているだけで船で下ったことはありません。こちらの船に乗りました。これから船旅の景色を紹介いたします。

川の上から見た橋(Alte Brücke/アルテ・ブリュッケ)とハイデルベルグ城です。Alte Brückeを日本語/英語に翻訳すると古橋/Old Bridgeになります。カールテオドール橋(Karl Theodor Brücke)とも呼ばれていました。

船が流れが急な川を上れるようにダムで川を階段のようにして2つの水門でエレベーターのように上がっていきます。場所はこちらです。→ポチッ

水門の部分の航空写真を紹介します。利根川で紹介した2つの水門の閘門(こうもん)と同じ原理です。効率的に上り下りが出来るように2列の水路エレベーターがありました。ネッカー川の限られた約70kmの範囲だけで、このような水路エレベーターがいくつもあります。→ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

このような細長い水門エレベーターのために冒頭の写真のように船は細長いのです。船の幅も水門の幅以下になります。今回のクルージングでは①と②を通りました。

途中の風景です。おそらくCaping Heidelberg-Neckartal(キャンピング・ハイデルベルク・ネッカルタール)という場所だと思います。

小さなお城をところどころで見ることが出来ます。断崖絶壁の城です。船を降りてこの城に登りました。

上の写真はクリックすると拡大しますが、クリックするのが面倒な方のために、城の部分を切り取って拡大いたしました。この写真もクリックするとさらに拡大いたします。

航空写真で見つけました。→ ポチッ

上の城の近くの町に船が付きました。船着き場に趣のある船があったので掲載させていただきました。船のバックの山の中腹に城が写っているのが判ってもらえると思います。乗ってきた船も右端に少し写っています。ここから歩いて、その城を目指しました。この街には、少なくとも4つの城がありました。

4つの城の内、船着き場に近い2つの城の内の一つです。城の名前はミッテルブルク(Mittelburg)です。こちらの城があった町の名前はNeckarsteinach(ネッカーシュタイナハ)です。

断崖の城に着きました。ここに写っている新婚さんに案内してもらいました。上の断崖絶壁の城です。船を下りて小さな古城を何箇所か見れたのは良かったです。クルージングと古城めぐりが出来るのがネッカー川でした。実はインドの70万KW(700MW/700,000KW)の発電プラントのプロジェクト(下の3枚の航空写真の真中)をドイツの会社と共同で受注して、最初の打ち合わせをドイツの会社で行なうために4月22日~5月12日まで21日間ドイツに滞在したのでした。

そのドイツの会社の担当者が緑のセーターの彼なのです。私はプロジェクトの設計担当でした。最初の土曜日に奥さんと一緒にネッカー川を案内していただけました。欧米では夫婦で付き合ってもらえるのが普通で、翌日の日曜日には彼の上司の方が夫婦で別の場所を案内してくれました。私はインドでは3つの発電プラントに関わりました。その最初のプロジェクトがこの時のプロジェクトでした。

8,000KW 700,000KW 1,500,000KW

城の窓から見た景色です。目の前を流れているのがネッカー川です。

お城の名前はシャーデック城(Burg Schadeck)でした。このような城を船からいくつか見ることが出来ます。同じ名前(Burg Schadeck)ですが別の城もネットに出てきました。

こちらは近くにあった別のお城です。城でクライミングの練習をしている人がいました。こちらの城にも昇ってみました。上の城との距離は360mです。航空写真で見つけました。→ ポチッ

上の城の四角の塔に上って写真を撮りました。こちらは城の塔の上からのネッカー川の下流側(ハイデルベルグ方向)の景色です。

上の城の四角の塔に上って写真を撮りました。こちらは城の塔の上からのネッカー川の下流側(ハイデルベルグ方向)の景色です。つまり、こちらの方向から船が上ってきたのです。下の写真は右の写真から切り取りました。

そしてこちらが塔の上から見たネッカー川の上流側です。自然が豊かで、ハイデルベルグあたりの景色とはずいぶん違っていました。見えている町の船着き場から上陸いたしました。その船着き場から船に乗ってハイデルベルグ方向に戻りましたが、途中の町で一旦船を下りて昼食にいたしました。

昼食をとった町です。ここで大きなお皿に山盛りの太いホワイトアスパラガスをご馳走になったのです。

この時は無知で立派なホワイトアスパラの値段的な価値を知りませんでしたが、美味しかったので街に戻った翌日の夕食で注文して驚きました。2~3本で、どんな高価な肉料理よりも高かったのです。あの大皿に山盛りのホワイトアスパラガスだと40~50本はあり、田舎での値段はわかりませんが、町の値段だと10万円は間違いなくしたと思います。その後、この時ほど立派なホワイトアスパラガスに、まだ出会うことはないほど立派なアスパラガスだったのです。この辺りはアスパラガスの産地だったのです。

この時は無知で立派なホワイトアスパラの値段的な価値を知りませんでしたが、美味しかったので街に戻った翌日の夕食で注文して驚きました。2~3本で、どんな高価な肉料理よりも高かったのです。あの大皿に山盛りのホワイトアスパラガスだと40~50本はあり、田舎での値段はわかりませんが、町の値段だと10万円は間違いなくしたと思います。その後、この時ほど立派なホワイトアスパラガスに、まだ出会うことはないほど立派なアスパラガスだったのです。この辺りはアスパラガスの産地だったのです。 残念ながらこの時の料理の写真は撮っていなかったので、ハイデルベルク城の近くのレストランRestaurant Molkenkurで食べたパンケーキとフレッシュ・ホワイトアスパラガスの写真を右に掲載いたしました。非常に贅沢なことだったのです。日本だと松茸をお腹いっぱい食べるようなものです。新婚さんありがとうございました。対岸からの現在のSVを見つけました。町の名前はNeckargemündです。レストランの名前は覚えていませんが、船着き場に近いレストランはChristians Restaurant、Alte Scheune、Gasthaus Zum Schiff Neckargemünd、Ristorante Roma Zum Mitnehmenがあります。

残念ながらこの時の料理の写真は撮っていなかったので、ハイデルベルク城の近くのレストランRestaurant Molkenkurで食べたパンケーキとフレッシュ・ホワイトアスパラガスの写真を右に掲載いたしました。非常に贅沢なことだったのです。日本だと松茸をお腹いっぱい食べるようなものです。新婚さんありがとうございました。対岸からの現在のSVを見つけました。町の名前はNeckargemündです。レストランの名前は覚えていませんが、船着き場に近いレストランはChristians Restaurant、Alte Scheune、Gasthaus Zum Schiff Neckargemünd、Ristorante Roma Zum Mitnehmenがあります。

ハイデルベルグに帰ってきました。山の中腹に見えるのはハイデルベルグ城です。この写真の1.3km上流の写真から日本の時刻で4月26日で、その写真の7.2km上流の右の小さな写真は4月25日であることから、現地時刻で4月25日17時5分~17時30分(日本時間:4月26日0時5分~0時30分)と推測できます。

ハイデルベルグに帰ってきました。山の中腹に見えるのはハイデルベルグ城です。この写真の1.3km上流の写真から日本の時刻で4月26日で、その写真の7.2km上流の右の小さな写真は4月25日であることから、現地時刻で4月25日17時5分~17時30分(日本時間:4月26日0時5分~0時30分)と推測できます。

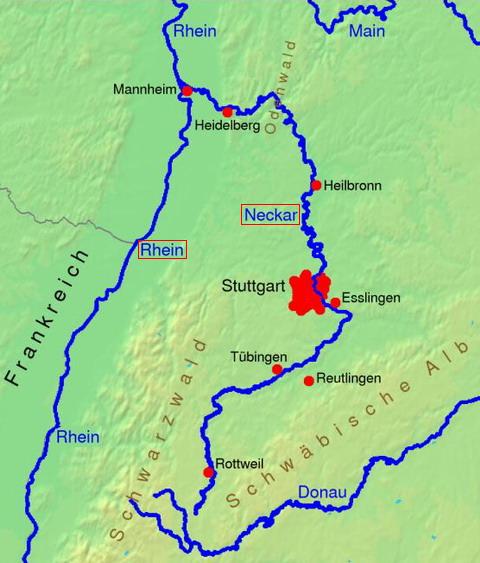

ネッカー(Neckar/Negger)川は、ライン川の支流で、主にバーデン=ヴュルテンベルク州内を流れ、

下流域では、短い区間ではあるが、同州とヘッセン州との州境をなしています。

下流域では、短い区間ではあるが、同州とヘッセン州との州境をなしています。標高706mのフィリンゲン=シュヴェニンゲンの近くにあるシュヴェニンゲン・ムースに発し、標高95mのマンハイムでライン川に合流します。ネッカー川は、プロヒンゲンまで船での遡上が可能で、このためライン川、マイン川とともにバーデン=ヴュルテンベルク州内にある3つの連邦水路の一つとなっています。プロヒンゲン、シュトゥットガルト、ハイルブロン、マンハイムがその恩恵にあずかっているそうです。

流域面積は、バーデン=ヴュルテンベルク州中央部の14,000k㎡に達し、工業用水、水運、水力発電と様々な用途に利用されており、河川環境に大きな影響を及ぼしていまする。平均流量は、145㎥/sで、ドイツで10番目に大きな川だそうです。そのネッカー川のほんの一部であるHeidelbergとNeckarsteinachの間の船旅でした。緑のラインが船が走ったところです。 マイナスのアイコンを7回クリックすると位置が分かると思います。

翌日はぶどうの産地を案内してもらいました。この時は昔にサッチャーさんが食事したレストランで昼食! 場所はRuine Wachtenburg

久しぶり(6年ぶり)に伊丹空港から成田空港行のフライトに乘りました。 [機内]

2022年5月22日に関西から家に帰る時に伊丹空港から成田空港行の飛行機を使いました。上の写真は成田行きの飛行機JL3006便です。関西~関東を飛行機を利用するときのルートは伊丹~羽田と伊丹~成田と関空~成田と関空~羽田の4種類があります。私の家の最寄駅からは成田空港へは約30分で行けることから国内便でも成田空港はよく使いました。ただし、関空は不便であることもあり、成田便は本数が少ないことから、伊丹~羽田と伊丹~成田の2種類がほとんどでしたが、5000円ほどで飛ぶ格安航空(LCC)が関空~成田を飛ぶようになってからは、伊丹~羽田と関空~成田が主なフライトになりました。最後に伊丹→成田に乘ったのは2016年3月20日であることから6年ぶりに伊丹→成田に乘ったことになります。そんなこともあり今回のフライトを紹介したいと思います。

今年に入ってからすでにJL便で伊丹~羽田を3回乗ってはいるのですが、コロナの感染確率を低くするために全て早朝便だったことから、ラウンジに行ってもビールのサービスは始まっていませんでしたが、今回は伊丹14時35分発であったことからビールのサービスをやっていました。さっそくいただきました。4種類のビールが用意されていました。国内線のラウンジでビールを飲んだのも6年ぶりになるわけです。ただし、1杯だけでした。海外への長距離便に乗るのであれば、味を比べるために4種類を全て飲んでいたと思います。

ボーディングブリッジを離れて滑走路に向かっていくところです。成田空港や羽田空港と違い滑走路に近いことを実感しました。着陸した時もすぐにモノレールに乘れてしまうので便利だとは思っていましたが、出発の時もすぐに離陸する感じです。

成田空港の利用客が新型コロナにより減少しているためか、1日1便で、且つ通路が真中一つの機体(B737-800)でした。したがって機外カメラはないので窓から離陸の様子の動画を撮りました。富士山を撮りたかったので左側の席にしました。

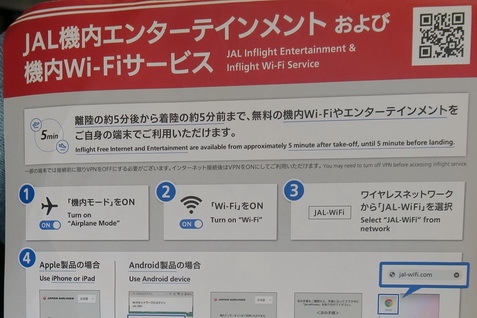

機内Wi-Fiサービスの説明書がありました。10年以上前から海外便を中心に機内Wi-Fiサービスがありましたが、なぜか利用したことがなかったので今回初めて使って見ることにいたしました。機内モード(❶)にした上でWi-Fiに接続(❷❸❹❺)するのです。機内Wi-Fiサービスは離陸5分後から着陸5分前までの間です。

パソコンを出すのが面倒なのでスマホで試しました。画面の中の左側の飛行機のマークが機内モードであることを示し、右側がWi-Fiに接続されたことを示しています。

パソコンを出すのが面倒なのでスマホで試しました。画面の中の左側の飛行機のマークが機内モードであることを示し、右側がWi-Fiに接続されたことを示しています。

試しに自分のブログを表示させてみましたが、通信スピードも快適でした。主にLINEに使いました。作業をしていても時々通信をしていないとすぐに切れるように設定されている最悪の新幹線のWI-Fiサービスとは大違いでした。新幹線では何度も長い入力作業をパーにされてしまっているのです。その経験があるだけに安心して使えるWi-Fiの良さを実感しました。

大阪の街を流れる淀川の毛馬水門(けますいもん)あたりの景色が印象的だったので写真を撮りました。

写真の上の方から流れてくる幅の広い川が淀川で、右方向に流れている細い川が大川(旧淀川)です。淀川と大川を隔てる水門が毛馬水門です。大川は下流に行くと堂島川となり最後は安治川となって大阪湾に流れます。大川のところに設置されている毛馬水門の横に毛馬閘門(けまこうもん)と予備の閘門(こうもん)があります。閘門(こうもん)は、水位の異なる水路で船を通航させるための施設です。閘門は「加藤洲十二橋舟めぐり」と「ネッカー川」の記事で記載したことがあります。淀川の一番下流側に写っている橋は新淀川大橋でそこから上流側にJR京都線鉄橋、長柄橋、阪急千里線鉄橋、水道用橋、淀川大堰、水道用橋、JR大阪東線鉄橋です。

写真の上の方から流れてくる幅の広い川が淀川で、右方向に流れている細い川が大川(旧淀川)です。淀川と大川を隔てる水門が毛馬水門です。大川は下流に行くと堂島川となり最後は安治川となって大阪湾に流れます。大川のところに設置されている毛馬水門の横に毛馬閘門(けまこうもん)と予備の閘門(こうもん)があります。閘門(こうもん)は、水位の異なる水路で船を通航させるための施設です。閘門は「加藤洲十二橋舟めぐり」と「ネッカー川」の記事で記載したことがあります。淀川の一番下流側に写っている橋は新淀川大橋でそこから上流側にJR京都線鉄橋、長柄橋、阪急千里線鉄橋、水道用橋、淀川大堰、水道用橋、JR大阪東線鉄橋です。 画面の中に出てくる毛馬排水機場は大阪の市街地が氾濫の恐れが出た時に大川の水をポンプで淀川側に汲み上げる設備です。下の写真は全て右の1枚の写真を加工したものです。本写真をクリックすると特別に大きく(面積で16倍に)拡大するように設定いたしました。

画面の中に出てくる毛馬排水機場は大阪の市街地が氾濫の恐れが出た時に大川の水をポンプで淀川側に汲み上げる設備です。下の写真は全て右の1枚の写真を加工したものです。本写真をクリックすると特別に大きく(面積で16倍に)拡大するように設定いたしました。

写真の中央辺りが豊橋の市街地で、右下端の海の部分が伊古部海岸や小島海岸のようです。海岸線は垂直に近いことから飛行機は渥美半島の上を南東に横切って進んでいるようです。

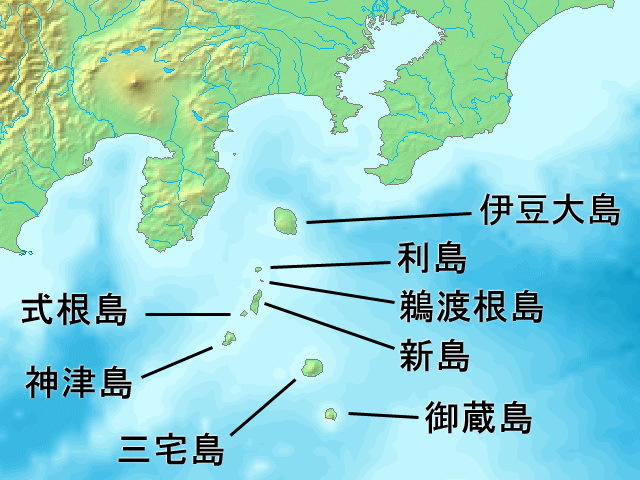

富士山が見えることを期待していたのですが、飛行機は富士山から離れた太平洋上のルートを通ったことから

富士山は見ることが出来ませんでした。見えている島は伊豆諸島です。時々表示している黄色の文字は島の名前です。並んだ島の配置から、写真を撮った時の飛行機の位置は三宅島の上空あたりだと思われます。富士山からはそんなに離れていないので、雲がなく霞んでいなければ富士山が小さく見える位置だと思います。

富士山は見ることが出来ませんでした。見えている島は伊豆諸島です。時々表示している黄色の文字は島の名前です。並んだ島の配置から、写真を撮った時の飛行機の位置は三宅島の上空あたりだと思われます。富士山からはそんなに離れていないので、雲がなく霞んでいなければ富士山が小さく見える位置だと思います。

今回は、九十九里浜から陸の上に入りました。見えている海岸線が九十九里浜です。ここから成田空港で着陸する滑走路まで真直ぐに飛びました。

九十九里浜の上空を横切る瞬間の写真です。

着陸の様子も動画で紹介します。

新型コロナが流行する前であれば、飛行機が到着するとほとんどの人が立ち上がって荷物を出し始めますが、いまのJAL機では前のグループが終わるまでは後ろの乗客は座って待つようにしていました。全員が立ち上がると密集してしまうので、それを回避するための対策だそうです。

こちらの写真は成田空港の国際線と国内線の間のエリアです。

もともと人が少ないエリアではありが、これほどとは思ってもいませでした。今回の新型コロナが航空関係の人や会社に大きな影響を与えたことを実感する光景でした。国際線のチェックインカウンターがあるエリアに行けば実情がもっと実感できたと思います。

沢山の人が迎えに来ている筈の国際線のA出口です。国際線はB出口のみで運用されていました。当たり前ではありますが、A出口の前に誰もいない光景にもショックを受けました。

こちらは京成電鉄のホームに降りて撮った写真です。この後少し人が増えましたが、ほとんどが日本人でした。私が乘った車両では1組(2人)の外国人だけでした。他の車両は正確には判りませんが、ホームで見かけたのは、その1組の外国人だけでした。10分程度のことなので、正確な報告をするために国際線のチェックインカウンターのエリアに足を延ばせばよかったと後で後悔いたしました。