錦帯橋 戻りは動画ではなく写真を撮りました。 [山口県]

山口県の周防久保の墓参りをした2020年12月23日の帰りに錦帯橋や岩国城や武家屋敷や吉香神社に行きました。岩徳線の川西駅から岩国城に行く時は、上の写真の奥側から手前側に錦帯橋を渡り、帰りは手前側から奥側に錦帯橋を渡って岩国国際観光ホテルまで行き、タクシーを呼んでいただいて新岩国まで行き実家の宝塚まで帰りました。奥側から手前に歩いた時は動画を撮ってすでに紹介いたしました。本記事では手前から奥側に歩いた時に撮った写真を紹介したいと思います。上の写真は山の上の岩国城から撮った錦帯橋です。写真をクリックすると文字なしの拡大写真を表示します。

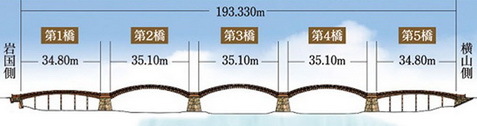

上の岩国城から撮った写真の奥側(南東/左岸/岩国市岩国)側から手前側(北西/右岸/岩国市横山)側に第一橋、第二橋、第三橋、第四橋、第五橋です。地上から撮った下の写真にも第一橋~第五橋を書き込んでみました。錦帯橋に関しては2020年10月07日にも詳しい説明の記事を掲載いたしました。→ポチッ

橋名 錦帯橋

橋名 錦帯橋川名 錦川

完成 1673年(初代落成) 348年前

形式 5径間木造アーチ橋

全長 193.3m

幅 5m

江戸期には中央の3つのアーチ橋(第二橋、第三橋、第四橋)は定期的に約20年ごと、両端の桁橋(第一橋、第五橋)は約40年ごとに架け替えらたそうです。その結果、9回~16回の架け替えが行われ、具体的な現在までの架け替え工事回数は次の通りです。錦帯橋は単に昔の橋が残されているのではなく伊勢神宮のように架け替えの技術が伝承されてきた橋なのです。右の小さな写真はネットから転用させていただいた架け換え工事等の写真です。

架け替え

架け替え第一橋 約40年ごと 10回

第二橋 約20年ごと 14回

第三橋 約20年ごと 14回

第四橋 約20年ごと 16回

第五橋 約40年ごと 9回

Googleマップの航空写真でも錦帯橋(━)の第一橋~第五橋の位置を紹介します。さらに橋脚の部分は薄黄緑色に着色いたしました。

橋の上流側(右上方向)は川の水量が少ない時でも水を湛えていて、屋形船に乘ったり右の小さな写真の鵜飼を見ることが出来ます。

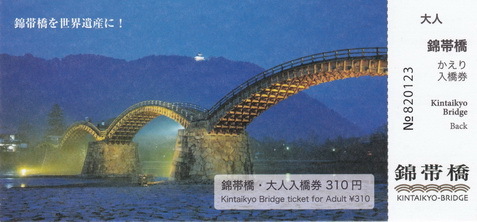

右の小さな写真が錦帯橋の入橋券です。山頂の岩国城に行った後に戻ってくるので往復券を買いました。河原に降りて撮ると魅力的な同じ構図の写真が撮れることを知りました。クリックすると裏面も表示します。

右の小さな写真が錦帯橋の入橋券です。山頂の岩国城に行った後に戻ってくるので往復券を買いました。河原に降りて撮ると魅力的な同じ構図の写真が撮れることを知りました。クリックすると裏面も表示します。写真は撮った順に紹介します。つまり第五橋から第一橋に向かって紹介していくわけです。こちらの写真は第五橋に足を踏み出す前に撮った錦帯橋です。右側が錦川の下流側です。川は左側から右の方向に流れたいます。

同じ場所から橋の渡る方向の正面を撮った写真です。

同じ場所から上流側をとりました。写っている橋は錦城橋で、その橋の右側の大きな建物が岩国国際観光ホテルです。上の航空写真のところで説明させていただいたように、水が湛えていることが分かっていただけると思います。

第五橋から見た錦川の上流側の水面です。この日は水量が少なくて橋から離れると鏡のような水面でした。橋がある部分の川底は石垣のように石が組まれています。これによって大雨で激流になっても川底がえぐられることを防ぐとともに、上流側に水を貯めているのだと思います。

上の写真と同じ場所から第四橋を撮りました。第四橋には階段が付いていました。階段が付いているのが第二橋と第三橋と第四橋です。

第五橋と第四橋の間の橋脚の部分まで来ました。

橋脚の部分から第四橋の階段を撮った写真です。

第四橋のトップの部分まで上がると階段はありませんでした。次の第三橋が見えます。

第四橋のトップからズームで第三橋と第二橋を撮った写真です。

第四橋と第三橋の間の橋桁の上流側です。水嵩が増しても水が切れるように上流側は尖っています。

錦帯橋が作られた初期の頃に激流により橋脚が流された経験が今の橋脚に行かされているのだと思います。見るからに頑丈そうです。

石の楔で石どうしつないでいました。橋の上の雨水を流す樋上の溝も橋脚に掘られていました。

第三橋の上から見た下流側の景色です。

第三橋と第二橋の間の上流側の橋脚です。

第三橋と第二橋の間の下流側の橋脚です。橋脚の上流側と下流側は同じ形をしていることが分かりました。石をつなぐ楔や雨樋がありました。

第二橋を登り始めた位置からの下流側の景色です。一番高いところが城山の山頂だと思われます。

第三橋と第二橋の間の橋脚の位置から撮った第二橋の階段です。右側が下流側の欄干です。

第三橋と第二橋の間の橋脚の位置から撮った上流側の欄干と岩国国際観光ホテルです。

第二橋のトップから撮った下流側の左岸の方向の写真です。

第一橋を渡り切った位置から第一橋と第二橋を撮った写真です。右側の山の上に岩国城の天守閣が見えます。この写真は左岸から岩国城に行く時に撮った写真です。、

左岸の上流側から撮った写真です。この後、冒頭で説明したように岩国国際観光ホテルまで行き、タクシーを呼んでいただいて新岩国まで行ったわけですが、ホテルで大失敗をしてしまいました。

ホテルの入口の写真は撮っていなかったのでSVを掲載させていただきました。

タクシーが来るまで少し時間がかかるとのことで、ホテル内でタクシーを待っていて乗ったわけですが、カメラをホテル内に忘れてしまったのです。気がついたのは新岩国の改札を通った時でした。いつも手にカメラをぶら下げているので手ぶらなので気がつきました。携帯(スマホ)のバッテリーが切れかかっていたし、新幹線がすぐに到着するために電話して見つかっても取りに行けないので、実家に着いてからホテルに電話することにしました。

実家に着いて右の小さな写真の岩国国際観光ホテルに電話するとカメラはすぐに見つかりました。

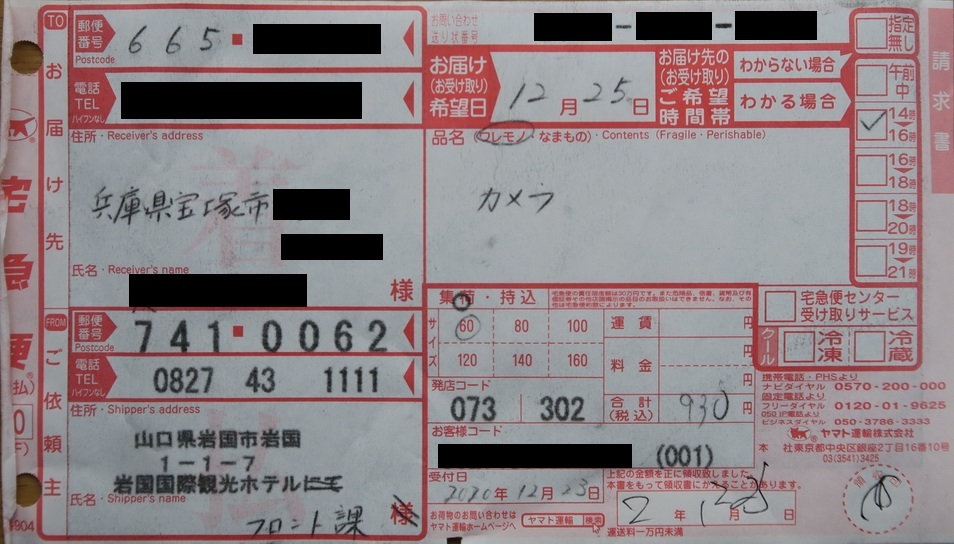

着払いで送ってもらった時の宅急便の伝票です。ほんと、助かりました。カメラが無くなってしまっていたら本記事を含めて次の8つの記事を書くことが出来ませんでした。新年の挨拶の記事も内容が変わっていました。

着払いで送ってもらった時の宅急便の伝票です。ほんと、助かりました。カメラが無くなってしまっていたら本記事を含めて次の8つの記事を書くことが出来ませんでした。新年の挨拶の記事も内容が変わっていました。錦帯橋 戻りは動画ではなく写真を撮りました。

岩国城の麓の城(御土居)跡に建立された吉香神社(きっこうじんじゃ)

武家屋敷 旧目加田家住宅

錦帯橋のソフトクリーム 初めて「むさし」で食べました。

岩国城

岩国城岩徳線の動画 その2 錦川清流線との合流

岩徳線の動画 その1 柱野駅到着

岩徳線の川西駅から錦帯橋を経由して岩国城までの景色

新年あけましておめでとうございます。2021年 元旦

岩国国際観光ホテルの方には大感謝です。岩国国際観光ホテルを利用させていただいたのは4度記憶にあります。2003年と2007年は法事で利用させていただきました。2003年には両親と姉と私の4人が泊まりました。2003年の写真は法事の翌朝の朝食時の写真で、父と母と姉と叔父さんと叔母さんが写っています。2018年と2019年は墓参りの時の昼食で四川飯店を利用させていただきました。

2003年09月14日 2007年04月14日

2018年03月25日 2019年03月23日

2007年04月14日には桜に囲まれて岩国城も見ることが出来ました。

2003年09月14日から2020年12月23日までの間に少なくとも錦帯橋に13回来ていますが、錦帯橋を渡ったのは2020年12月23日のみです。ただし子供の頃は何度も渡っているはずです。桜が咲いていた2007年04月14日の錦帯橋の写真を拡大いたしました。クリックするとさらに面積で16倍の拡大写真を表示します。

往路の時に撮った錦帯橋の動画は一度掲載させていたたきましたが、あらためて紹介させていただきます。第一橋から第五橋に向かって歩いた動画です。

溺愛猫的女人さんから金鳥のCMに錦帯橋が出てきたのを聞いて探してみました。小柳ルミ子さんが歌う渦巻音頭です。

記事の最初の方で小さな写真で説明していた岩国旅なびと岩国市観光協会HPに掲載されていた錦帯橋の鵜飼の写真を紹介します。

2021年2月23日22時19分に累計アクセス数(累計閲覧数)を確認すると1500万アクセス数を越えて15,001,655アクセス数になっていました。

記事数 2,545 件

記事数 2,545 件累計アクセス数 15,001,655 件

累計nice数 316,799 件

niceと思った人 8,670 人

コメント数 70,433 件

読者数 288 人

今までに到達アクセス数を報告したのは次の6回で、今回が7回目となりました。

初記事掲載 2009年05月05日15時ごろ

初記事掲載 2009年05月05日15時ごろ1,000,000アクセス 2010年11月17日12時ごろ

2,000,000アクセス 2011年10月09日22時ごろ

2,277,777アクセス 2012年01月31日07時34分

5,000,000アクセス 2014年03月30日16時44分

5,000,000アクセス 2014年03月30日16時44分9,229,999アクセス 2016年12月01日03時40分

10,000,000アクセス 2017年07月04日06時26分

15,000,000アクセス 2021年02月23日22時ごろ

岩国城の麓の城(御土居)跡に建立された吉香神社(きっこうじんじゃ) [山口県]

上の写真は山口県岩国の錦帯橋の近くにある吉香神社の一ノ鳥居です。真直ぐに進むと順にニノ鳥居、神門、拝殿、本殿があります。

吉香神社は前記事の武家屋敷 旧目加田家住宅で紹介した古地図の中の御城跡と書かれている場所に1884年(明治17年)に建立されました。吉香神社の社殿(本殿、拝殿、神門など)は元々は西側に隣接した白山比咩神社内に吉川興経を祀る治功大明神として1728年(享保18年)に造営されたもので1884年(明治17年)に移築に近い形で建立されたそうです。

古地図(作製年不明)の中に吉香神社の文字はなく御城跡と書かれていることから、古地図が描かれたのは幕末から吉香神社が建立された明治17年までの間に作られたと思われます。さらに絞り込むとするならば廃城令が出た1873年(明治6年)から1884年8(明治17年)の間の可能性が高い気がします。右の小さな古地図に白山社と書かれているのが、白山比咩神社です。

古地図(作製年不明)の中に吉香神社の文字はなく御城跡と書かれていることから、古地図が描かれたのは幕末から吉香神社が建立された明治17年までの間に作られたと思われます。さらに絞り込むとするならば廃城令が出た1873年(明治6年)から1884年8(明治17年)の間の可能性が高い気がします。右の小さな古地図に白山社と書かれているのが、白山比咩神社です。

上の古地図を部分的に切り取った全体の古地図である旧岩国城下図(横山)を紹介します。旧岩国城下図(横山)は錦川の右岸(上流から見て)の地図で、上流から見て左岸の地図が右の慶応絵図「岩国城下図(錦見)」です。右の小さな古地図をクリックすると横山地区と錦見地区の両方が描かれた古地図を表示します。

上の古地図を部分的に切り取った全体の古地図である旧岩国城下図(横山)を紹介します。旧岩国城下図(横山)は錦川の右岸(上流から見て)の地図で、上流から見て左岸の地図が右の慶応絵図「岩国城下図(錦見)」です。右の小さな古地図をクリックすると横山地区と錦見地区の両方が描かれた古地図を表示します。

現代の航空写真で吉香神社と白山比咩神社と武家屋敷(目加田家住宅)の位置関係を紹介します。岩国城は関ヶ原の戦いの1年後の1601年に吉川広家が築き始めた城です。戦時のために山上と、住むために麓の2ケ所に城が築かれました。麓(ふもと)の城(御土居)は1602年に完成し、山上の城(横山城)は7年を費やして1608年に完成しました。山上の城は4重6階の唐造りの見事な天守閣を持つ城だったそうです。山上の城が堅固であったことと、城が2ケ所に分かれていたことが悲劇を生みました。徳川幕府(1603年~1867年)の一国一城の令により山上の城は完成からわずか7年後の1615年に廃城させられたそうです。麓の城(御土居)は岩国領の陣屋として明治維新まで存続したそうです。明治になった、その麓の城(御土居)跡に白山比咩神社から社殿が移築されて吉香神社になったわけです。

吉香神社の部分を拡大して参道が水平になるように回転させました。左端の掘から拝殿までを撮った写真で紹介したいと思います。

堀を渡る石橋の上からの景色です。写真の中の建物は錦雲閣(きんうんかく)です。錦雲閣は旧藩時代の矢倉に似せて1885年(明治18年)に造られた絵馬堂です。岩国市の登録有形文化財となっています。

岩国城の天守閣からは錦雲閣を見ることが出来ました。

拝殿や本殿は木が多くて全体は見れませんでしたが黄色の丸印(〇)の部分に本殿の屋根を見ることが出来ました。写真をクリックすると本殿の屋根が写った写真を表示します。

拝殿や本殿は木が多くて全体は見れませんでしたが黄色の丸印(〇)の部分に本殿の屋根を見ることが出来ました。写真をクリックすると本殿の屋根が写った写真を表示します。

冒頭の写真の一ノ鳥居です。

進んでいく道の右側に茶店のような建物がありました。調べてみると星出茶屋で食事などが出来るようです。

更に進むとニノ鳥居がありました。

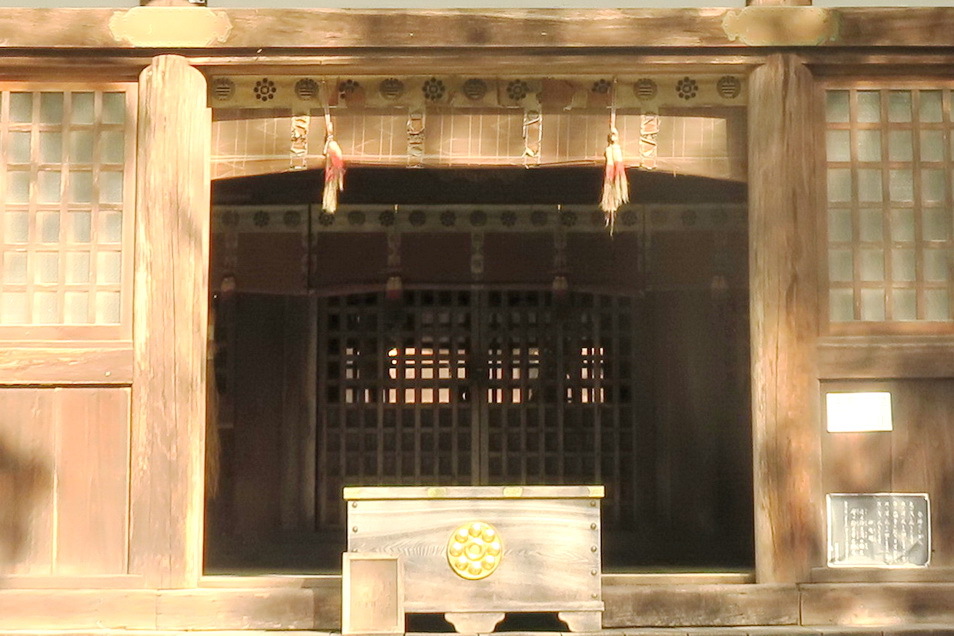

こちらが社殿の入口の神門です。12月23日ですが既に門松が置かれていました。

神門を拡大いたしました。本写真をクリックすると特別に大きく(面積で16倍)拡大いたします。

神門から拝殿に向かう途中の左側の景色です。

こちらが吉香神社の拝殿です。奥に本殿があります。

吉香神社は岩国藩主の祖先吉川元春公が、天文年間安芸国山県郡新庄村日の山城主の時、一祠を建て祖霊を奉祀したことに始まるそうです。慶長5年吉川広家は関ケ原役後雲州から岩国に移封されたが、このとき当地横山に居館を構え築城し、正徳年間に本社をこの地へ奉遷し、居館の西、城山のふもとに社殿を造営したそうです。明治4年に廃藩置県の令があり、同年5月に吉川経健は東京に帰住後、有志数百人と相はかり同7年本社を後世に残すべく認可をうけて8神を合祀して吉香神社と称したそうです。

内部が写っている部分を拡大いたします。格子の奥が本殿です。

本殿の位置を紹介するためにGoogleマップの航空写真を掲載いたしました。マイナスのアイコン(-)を5回クリックすると岩国城天守と錦帯橋が表示されます。

堀に架かる石橋から拝殿前までのストリートビュー(SV)を紹介します。

さらに調べてみると二ノ鳥居から岩国城の山頂駅までの徒歩ルートもSVで見ることが出来ました。→ ポチッ① ポチッ②

山頂への道は徒歩はOKですが、自転車を含む車両は通行できません。→ ポチッ

上で触れた横山地区と錦見地区の両方が描かれた古地図を紹介します。吉香神社のところは屋敷と書かれていることや岩国村の文字があることから江戸時代の古地図だと思います。古地図は山口県文書館などから転用させていただきました。錦帯橋も描かれています。

関西はキンメダイ(金目鯛)も新鮮でした。 [兵庫県]

実家の宝塚に着いた2021年2月7日の夕食を買うために実家の近くのスーパーに行くと、新しそうなキンメダイ(金目鯛)が売られていたので迷わず買いました。この日は金目鯛の刺身にすることにいたしました。キンメダイ(金目鯛)は世界各地の深海に生息しているキンメダイ目キンメダイ科 キンメダイ属の深海魚です。色が赤いことからタイ(鯛)の名が名前に入っているようですが、スズキ目タイ科マダイ属のマダイ(真鯛)とは、かなり離れた種です。金目鯛はいろんなサイズが売られていますが、ある研究によれば1歳魚で17.7cm、2歳魚で23.4cm、3歳魚で28.3cm、5歳魚で35.8cm、10歳魚で46.5cm、15歳魚で51.1cmだそうです。金目鯛の寿命は15~20年程度だそうです。生息場所は未成魚が水深100~250メートルで、成魚になるとともに300~800メートルの深部へ移動するそうです。だだし夜間は150~300メートル付近まで浮上するとのことです。

界 動物界 Animalia

界 動物界 Animalia門 脊索動物門 Chordata

亜門 脊椎動物亜門 Vertebrata

綱 条鰭綱 Actinopterygii

上目 棘鰭上目 Acanthopterygii

目 キンメダイ目 Beryciformes

亜目 キンメダイ亜目 Berycoidei

科 キンメダイ科 Berycidae

属 キンメダイ属 Beryx

種 キンメダイ Beryx splendens

英名 Splendid alfonsino

お皿にそのまま盛り付けました。3種相掛カレーなどで紹介した砥部焼のお皿です。目の色もきれいだし、刺身もプリプリ感が伝わってきました。私の住んでいる近くではとても手に入らないような新鮮な金目鯛のように感じました。

試しにキンメダイで検索してみると今までにキンメダイを食べた記事は4度掲載していました。着色文字をクリックするとその記事を表示します。→我家での食事 九十九里の旅館 三宮の人気魚料理店 大手町でイタリアン

刺身のプリプリ感を感じてもらいたくて刺身の部分を拡大いたしました。もちろん我が家の近くのスーパーにも金目鯛の刺身が゛並ぶことがありますが、プリプリ感がある刺身に出会うことはまずないまで、迷わず買ってみたわけです。ただし食べるまでは判りません。

刺身以外に長茄子の焼き茄子も用意いたしました。長い長茄子だったので、そのまま乗せられる皿が無かったことから半分に切りました。以前に紹介したように熱々のまま乗せています。

冷やっこも用意いたしました。醤油の色が赤いと思いませんか?

キッコーマンの特選醤油です。昔から実家ではキッコーマンの醤油を使っていたので赤色の醤油が美味しく感じられてしまいます。

さっそく刺身を食べてみるとキンメダイとは思えない硬さがありプリプリの刺身でした。味も鯛とは違う甘さのある身で、関東だと料亭でしかお目にかかれないような味とプリプリ感のある食感でした。

金目鯛らしい薄皮のついた刺身の写真も紹介します。

この時は冷蔵庫に正月のために買った日本酒が入っていることに気が付かなかったので、ビールにいたしました。

頭も目もきれいでしたので拡大いたしました。この時、母が「頭は焼かないの ?」と言われて、は!と気が付いて食事をしながら、コンロのグリルで焼き始めました。-ほんとうはキンメダイは煮付が美味しいのですが、手軽に出来るので焼くことにしたわけです。

焼きあがったキンメダイの頭です。カマの部分は母に渡して、頭は私が食べました。塩もかけないでそのまま焼きました。

焼いた身も美味しかったです。

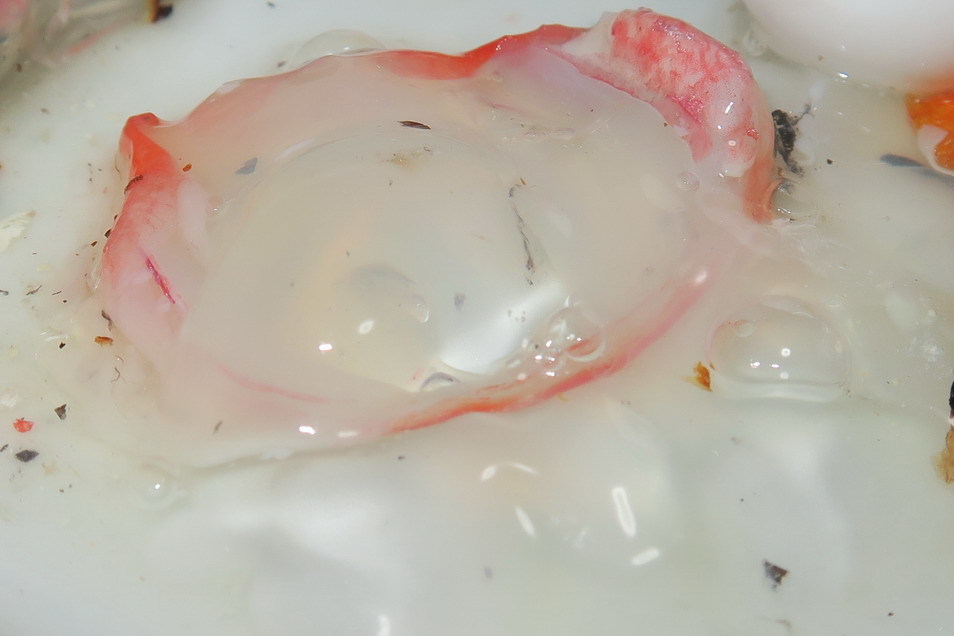

こちらは目の周りのゼリー状のものです。目の周りのゼリー状の身は美味しいと聞いていましたが、何となく食べる気にはなりませんでしたが、見ていて新鮮そうに感じられたので少し味見をした見たところ、薄っすらと塩味があり美味しかったので、結局、すべて食べてしまいました。初めて目の周りのゼリー状の部分を食べました。

価格は1580円でした。値段の相場の知見はありませんが、この鮮度で、この美味しさならば安いのではないかと思いました。新鮮で美味しい刺身が食べれただけでなく新鮮な甲焼きも食べれてキンメダイを買ったのは大正解でした。高知県産のキンメダイでした。関西は新鮮な魚が多いので、離れた場所からでも少しでも新鮮な状態で口に入るように流通に気を使っているのだと思います。このスーパーは年末にトラフグを買うお店でもあります。右の小さな写真は以前の記事で紹介した同じお店で買った大きな活き車海老の写真です。

店名 KOHYO(コーヨー/光洋) 逆瀬川店

店名 KOHYO(コーヨー/光洋) 逆瀬川店住所 兵庫県宝塚市逆瀬川1-2-1 アピア1 B1F

電話 0797-71-5400

営業 9:00~21:00

定休 無休

創業 1973年01月(資本金250万円) 現在42店舗(大阪 兵庫 京都 奈良)

沿革 2000年11月逆瀬川店開店 2007年12月14日イオン傘下

2020年2月7日から関西に来ていて、ネット環境の関係で皆様のところには訪問できていないことお詫びいたします。2月14日に帰宅する予定です。家に帰るとやりたいことが溜まっているので2月17日以降に皆様のところに本格的に訪問したいと思っております。

今回のキンメダイが分類されているキンメダイ属にはキンメダイと.ナンヨウキンメとフウセンキンメの3種があります。切り身として販売される場合はナンヨウキンメやフウセンキンメをキンメダイとして流通することもあることから、区別するために本キンメと表示される場合があるそうです。もちろん今回のキンメダイは本キンメだと思います。写真で見る限り細身で大きいのがキンメダイです。

| 名 前 | 学 名 | 成魚体長 | 漢 字 | ||

| ・ | キンメダイ | Beryx splendens | 50cm越え | 金目鯛 | |

| ・ | ナンヨウキンメ | Beryx decadactylus | 40cm前後 | 南洋金目 | |

| ・ | フウセンキンメ | Beryx mollis | 30cm前後 | 風船金目 |

錦帯橋のソフトクリーム 初めて「むさし」で食べました。 [山口県]

我家の父方の墓は山口県の周防久保にあり、父が亡くなってからは母は一人で3月と8月と9月と12月の年4回ほど墓参りに行っていました。2013年からは私か姉が付き添い始めました。2019年9月までは叔父さん(母の弟)が新岩国駅まで車で迎えに来ていただき昼食を一緒に食べて新岩国駅まで送っていただきました。2019年9月末に叔父さんが運転免許を返納したことから、2019年12月はレンタカーを新岩国で借りました。2020年3月もレンタカーを予約していましたが、新型コロナ感染拡大のために墓参り中止しました。2020年8月も墓参りを中止しました。2020年9月と12月は母への感染防止のため私一人で墓参りに行ったわけです。1人で身軽なためにレンタカーは使わずに岩徳線と路線バスを利用して墓参りいたしました。叔父さんが車を出していただいている時に下記のリストで小次郎とかかれている時に錦帯橋までソフトクリームを食べに連れてきていただいたのです。すべて佐々木小次郎店でソフトクリームを食べたので、むさし店でも食べたいと思っていました。今回(2020年12月23日)は錦帯橋と岩国城に訪問したので、むさし店でソフトクリームも食べました。佐々木小次郎店が新型コロナのため閉まっていたので、むさし店で食べました。小次郎店が開いていたら迷ったと思いますが、迷わずにすみました。したがってタイトルの通り初めて「むさし」で話題のソフトクリームを食べることが出来ました。それが上の写真です。今回が錦帯橋で食べた14回目のソフトクリームになります。昼食場所に人数を書いていないのは、叔父さんと叔母さんと母と私の4人です。

墓参り年月 昼食場所 食べた店 ソフトクリームの種類数

2013年03月 山賊

2013年08月 山賊

2013年09月 錦果楼

2014年03月 山賊

2014年09月 山賊

2017年03月 山賊

2018年03月 岩国四川飯店 6人

2019年09月 アリス(新岩国駅前)

2019年12月 たんぽぽ 2人

2020年09月 列車内 1人

2021年03月 列車内 1人

小次郎:佐々木屋小次郎商店 むさし:食事処むさし

こちらが、むさし店てす。テレビ朝日のナニコレ珍百景で紹介されたようです。右の小さな写真がいつもソフトクリームを食べていた佐々木小次郎店です。写真のように閉まっていました。

店名 食事処 むさし

店名 食事処 むさし住所 山口県岩国市横山2-1-23

電話 0827-43-6340

営業 09:00~18:00

定休 無休

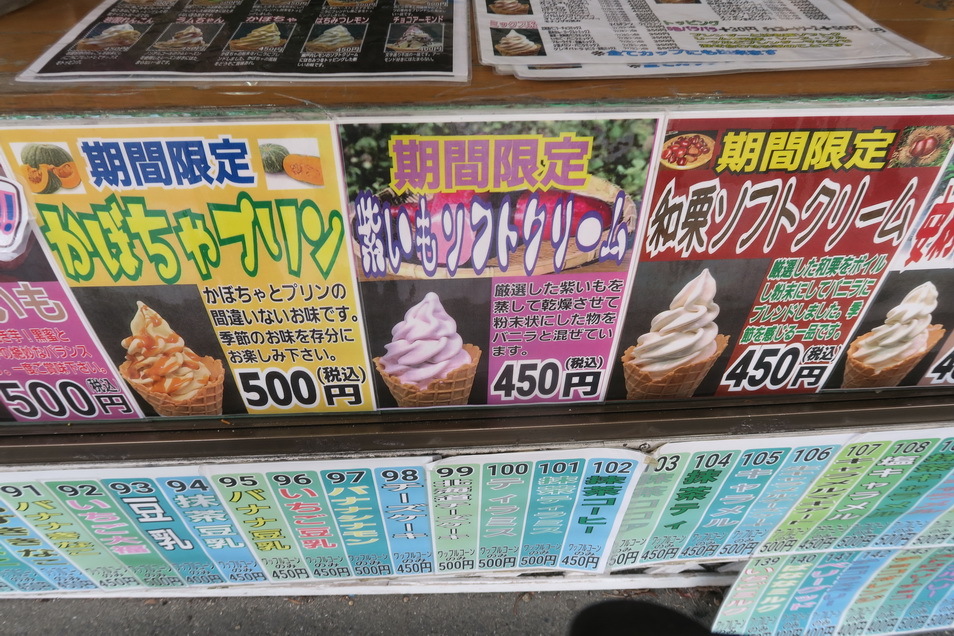

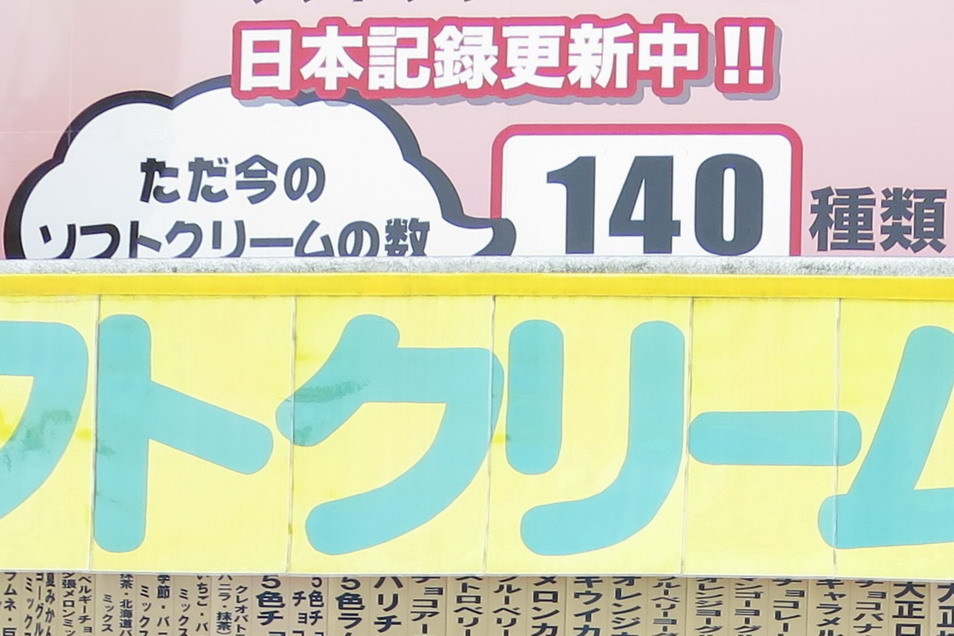

2020年の時点で170種類のソフトクリームが食べれました。錦帯橋では1995年6月27日に小次郎店でソフトクリームが販売されたそうです。1999年時点では16種類でした。それ以降は、むさし店と小次郎店で競争することで有名になり100種類以上になったそうです。

私は真ん中の紫いもソフトクリームを頼みました。

これが紫いもソフトクリームです。ただしカメラのピントは前のお店に合わせています。その正面に見える長州屋の前にある縁台でソフトクリームを食べることにいたしました。一時期は長州屋でソフトクリームが売られていて3店で競争している時期もありました。

むさし店を背景にして撮った紫いもソフトクリームです。今までに錦帯橋で食べたソフトクリームの写真を掲載した記事は次の3つあります。

2015年03月 https://makkurokurosk.blog.ss-blog.jp/2015-03-25

2015年12月 https://makkurokurosk.blog.ss-blog.jp/2016-01-23

2017年12月 https://makkurokurosk.blog.ss-blog.jp/2020-10-08

クリームの食感を感じてもらうためにクリームの部分を拡大いたしました。写真をクリックすると特別に大きく拡大たします。

クリックが面倒な方のために拡大写真を掲載いたしました。クリックするとさらに拡大いたします。

むさし店のソフトクリームの種類数が偶然写った写真を紹介します。

2014年12月 140種 2017年09月 165種 2020年12月 170種

2014年12月から食べたソフトクリームの写真を紹介します。残念ながら2014年12月と2018年08月は私が食べたソフトクリーム自体は撮っていませんでした。ソフトクリームの写真をクリックすると大きく拡大いたします。ちなみに2017年12月5日に17歳8ケ月で亡くなった我が家のワンコの名前が「むさし」でした。その「むさし」の写真を空いた最後の空間に入れました。

2014年12月 2015年03月 2015年08月

2015年12月 2016年03月 2016年09月

2016年12月 2017年09月 2017年12月

2018年08月 2018年09月 2018年12月

2019年03月 2020年12月 むさし

むさし店と佐々木小次郎店の位置を地図で紹介します。長州屋の位置も判ると思います。

昼食を食べた山賊以外のレストランの位置も紹介します。地図内の臙脂色マーク(

海老フライ [料理]

前記事の江戸切子 子供達3人からの誕生日プレゼントで紹介したように私の誕生日祝いの夕食は私の希望を受け入れてもらい揚げ物の海老フライにしてもらいました。揚げ物はあまりしたくないようなのでが、受け入れてもらったわけです。驚くほど大きな海老の海老フライでした。

特別な時にだけ使う大皿に二人分の海老フライが並べられていました。この皿は関東に引越したころ子供たちが右の写真のように小さかった頃に益子に行って買った、その時は若手であった作家のモダンなお皿です。つけられている模様の色は皿ごとに違います。右上の小さな写真は裏磐梯の五色沼の中の赤沼で撮った写真です。我家の海老フライを記事にしたのは7年ぶりでした。7年前は父の日の記事でした。→ポチッ

特別な時にだけ使う大皿に二人分の海老フライが並べられていました。この皿は関東に引越したころ子供たちが右の写真のように小さかった頃に益子に行って買った、その時は若手であった作家のモダンなお皿です。つけられている模様の色は皿ごとに違います。右上の小さな写真は裏磐梯の五色沼の中の赤沼で撮った写真です。我家の海老フライを記事にしたのは7年ぶりでした。7年前は父の日の記事でした。→ポチッ 大きさを感じてもらいたくて海老フライの写真を拡大しました。この時は子供たちから江戸切子の右のロックグラスが誕生日プレゼントとして届くことは知らなかったので、誕生日に誕生日祝いをしてもらいました。分かっていたらプレゼントが着いてから誕生日祝いをしていたと思います。

大きさを感じてもらいたくて海老フライの写真を拡大しました。この時は子供たちから江戸切子の右のロックグラスが誕生日プレゼントとして届くことは知らなかったので、誕生日に誕生日祝いをしてもらいました。分かっていたらプレゼントが着いてから誕生日祝いをしていたと思います。

誕生日にふさわしいカプレーゼも用意してもらいました。使われているチーズのモッツァレラは当日に買いに行ったと言っていました。

使っている皿は栃木県那須郡那珂川町小砂にある国山窯で焼かれた小砂焼です。

当時の町名は馬頭町(ばとうまち)で、2005年10月1日に隣接する小川町と合併して新しい名前の那珂川町(なかがわまち)になりました。

当時の町名は馬頭町(ばとうまち)で、2005年10月1日に隣接する小川町と合併して新しい名前の那珂川町(なかがわまち)になりました。

カプレーゼの味を想像していただきたくて拡大写真を掲載いたしました。オリーブオイルをたっぷりと使いました。

サラダも特別な器に盛られていて、レタス以外にミニトマト、アボガト、ハム、蕪などのいろんな材料が入っていました。こちらの器は益子焼きです。

洋風の食事ではありますが、赤飯も用意されていました。

ご飯茶碗は佐賀栄次作の砥部焼で、ウエーブの形と模様が特徴のようです。津田沼にある丸善で衝動買いしたご飯茶碗で、特別の時だけ使っています。ネットで調べてみると向井窯だそうです。家内は赤飯が好きなので3合焚いたそうです。食事の後は残った赤飯は熱々のまま小分けして急速モードで冷凍して少しづつ食べました。

ご飯茶碗は佐賀栄次作の砥部焼で、ウエーブの形と模様が特徴のようです。津田沼にある丸善で衝動買いしたご飯茶碗で、特別の時だけ使っています。ネットで調べてみると向井窯だそうです。家内は赤飯が好きなので3合焚いたそうです。食事の後は残った赤飯は熱々のまま小分けして急速モードで冷凍して少しづつ食べました。

ビールで乾杯いたしました。

自分の前に料理を取り分けながらいただきました。この写真からも海老フライの大きさが分かっていただけると思います。実家で海老フライを食べたいときは、揚げたてを買える惣菜屋さんで買って冷めないように持ち帰って食べる工夫をしています。→ポチッ

我家の海老フライのソースは、ウスターソース+タルタルソースあるいはウスターソース+マヨネーズです。この日はウスターソース+マヨネーズでした。ソースに浸ける直前にその時に食べる海老フライだけにレモンを絞ってから食べるのも我家流です。

ケーキも準備してくれていました。運動を兼ねて下記のケーキ屋さんに歩いて階に行ったとのことでした。左がショコラルージュで、右がモンブランです。

店名 創作菓子 杏 Sousaku-gashi ANN

住所 千葉県佐倉市ユーカリが丘1-5-11

電話 043-488-3838

営業 11:00~18:00

定休 水曜日・第3火曜日

シェフ 横井 康人(オーナー パティシエ/pâtissier)

HP https://www.0434883838.jp/shop.html

私はこちらのショコラルージュを選びました。

家内はこちらのモンブランです。スポンジの上に栗クリームがたっぷりと乗せられていました。

もちろん紅茶でいただきました。ケーキの色に合った可愛らしいランチョンマットが出されました。

ケーキは両方食べたいのと、断面を見たかったので半分つづいただきました。赤い色のケーキは甘酸っぱい美味しいケーキでした。スポンジのケーキは栗クリームと栗が使われたクリーミーなモンブランでした。

イチゴも用意されていましたが、料理もデザートもたっぷりあったので、翌朝にいただきました。

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。