猪苗代の高原の花たち [猪苗代]

福島県猪苗代湖の近くの右の写真の鷲倉温泉に泊まった翌朝に近くを散策した撮った写真を紹介いたします。鷲倉温泉の標高は1230mで、写真を撮ったのは2013年7月23日でした。最も目立った存在だったのが上の写真の花です。紫陽花の種類ですが自然の林の中であることから園芸種ではなく野生のアジサイと思われます。葉も細長く園芸種の紫陽花らしくありませんでした。種類の特定は難しいけれどもヤマアジサイの可能性が高いと思われます。

福島県猪苗代湖の近くの右の写真の鷲倉温泉に泊まった翌朝に近くを散策した撮った写真を紹介いたします。鷲倉温泉の標高は1230mで、写真を撮ったのは2013年7月23日でした。最も目立った存在だったのが上の写真の花です。紫陽花の種類ですが自然の林の中であることから園芸種ではなく野生のアジサイと思われます。葉も細長く園芸種の紫陽花らしくありませんでした。種類の特定は難しいけれどもヤマアジサイの可能性が高いと思われます。小さな花の部分を拡大いたしました。クリックするとさらに拡大します。

クリックするのが面倒な方のために拡大写真を掲載いたします。開く前の花や開いている花の両方を見ることが出来ます。

花の周囲にある装飾花の方も下に紹介いたします。アジサイはアジサイ科アジサイ属ですが昔の新エングラー体系ではユキノシタ科でした。クロンキスト体系ではスグリ科とともに別科となった上に分子系統学的にはユキノシタ科と縁遠いことも明らかになりました。

花の周囲にある装飾花の方も下に紹介いたします。アジサイはアジサイ科アジサイ属ですが昔の新エングラー体系ではユキノシタ科でした。クロンキスト体系ではスグリ科とともに別科となった上に分子系統学的にはユキノシタ科と縁遠いことも明らかになりました。草陰にひっそりと咲くヤマアジサイの鮮やかさには驚かされました。草陰のヤマアジサイを右に紹介します。是非とクリックしてみてください。

こちらもアジサイの種類と思われますがアジサイとは思えない大きな木でした。木の大きさから見てノリウツギのような気がしますが自信はありません。

花の部分を拡大いたしました。日本の野生のアジサイの種類としては、べにがく、やまあじさい、ほそばこがく、こあまちゃ、がくうつぎ、こあじさい、たまあじさい、やはずあじさい、のりうつぎ、つるてまり、いわがらみ、くさあじさい、きんばそう、などがあります。

これも上の白い花に近い系統のアジサイの種類と思われます。上の花よりもガクのある花は少ないけれどガク先の花が確認できます。

同じ場所にあった花たちを紹介いたします。ピンク色の花です。

小さな花が並んだ植物でした。こちらはユキノシタ科だと思われます。特定はできませんがアカショウマに近い種類だと思います。

葉に特徴のある花でした。こちらもユキノシタ科でヤグルマソウではないかと思います。

下の写真のような蝶も見かけました。羽の表側が撮れなかったのですが、一瞬見た羽の表はきれいな色の文様でした。

蝶の名前がアサギマダラであることをgigipapaさんからコメントで教えていただきました。右の写真はネットから拝借いたしました。この蝶は幼虫の時に毒性の強いアルカロイドを含むガガイモ科植物を食べることでアルカロイドを体に取りこむことで毒化して敵から身を守っているそうです。鮮やかな体色は毒を持っていることを敵に知らせる警戒色と考えられているそうです。

蝶の名前がアサギマダラであることをgigipapaさんからコメントで教えていただきました。右の写真はネットから拝借いたしました。この蝶は幼虫の時に毒性の強いアルカロイドを含むガガイモ科植物を食べることでアルカロイドを体に取りこむことで毒化して敵から身を守っているそうです。鮮やかな体色は毒を持っていることを敵に知らせる警戒色と考えられているそうです。

緑のマークが今回紹介した花が咲いていた鷲倉温泉の場所です。

航空写真の中の左下の湖が猪苗代湖です。

黄色のマークがゴルフをしたボナリ高原ゴルフクラブで空色のマークが昼食に蕎麦を食べた蕎麦物語 遊山です。赤いマークが会津戦争(戊辰戦争)の戦いのあった母成峠(ボナリ峠)です。

より大きな地図で 鷲倉温泉 を表示

ヒカゲノカズラ [猪苗代]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

8月8日~10日は関西の実家に帰省した後に山口県に墓参りに行っていたことから皆さんのブログへの訪問が出来無かったことお詫びいたします。記事の更新もほとんどできませんでした。今日から両方とも再開します。鷲倉温泉に泊まった翌日2013年7月23日の早朝に近くの遊歩道を散策いたしました。赤湯温泉と鷲倉温泉を結ぶ市道幕川線です。写真のようにむき出しの木の根に覆われた趣のある遊歩道でした。標高は1230mの場所なので、すがすがしい散策となりました。

8月8日~10日は関西の実家に帰省した後に山口県に墓参りに行っていたことから皆さんのブログへの訪問が出来無かったことお詫びいたします。記事の更新もほとんどできませんでした。今日から両方とも再開します。鷲倉温泉に泊まった翌日2013年7月23日の早朝に近くの遊歩道を散策いたしました。赤湯温泉と鷲倉温泉を結ぶ市道幕川線です。写真のようにむき出しの木の根に覆われた趣のある遊歩道でした。標高は1230mの場所なので、すがすがしい散策となりました。 その遊歩道で胞子囊穗(ほうしのうほ / 胞子のう穗)を出しているヒカゲノカズラ(日蔭の蔓)を見ることができました。

これが、胞子囊穗を出しているヒカゲノカズラです。

ヒカゲノカズラは、ヒカゲノカズラ植物門に属する代表的な植物でで蘿(かげ)という別称もあります。広義のシダ植物ですが、巨大なコケの雰囲気を漂わせています。

上の写真の一部を拡大いたしました。クリックするとさらに拡大いたします。

カズラという名で、つる状ですが、他の植物の上に這い上ることはなく、地表をはい回っています。針状の細い葉が茎に一面に生えているので、細長いブラシのような姿です。茎には主茎と側枝の区別があります。主茎は細長くて硬く、匍匐茎となって二又分枝しながら地表を這ってます。所々から根を出し、茎を地上に固定しています。表面には一面に線形の葉が着いていますが、葉はほぼ開出しているので、スギゴケなどのような感じになっています。側枝は短くて、数回枝分かれをし、その全体にやや密に葉をつけます。

界 : 植物界 Plantae

門 : ヒカゲノカズラ植物門 Lycopodiophyta

綱 : ヒカゲノカズラ綱 Lycopodiopsida

目 : ヒカゲノカズラ目 Lycopodiales

科 : ヒカゲノカズラ科 Lycopodiaceae

属 : ヒカゲノカズラ属 Lycopodium

種 : ヒカゲノカズラ Lycopodium clavatum

こちらが胞子囊穗です。まだ硬く胞子はまだ出していないようでした。胞子囊穗は胞子囊を抱えた鱗片状の胞子葉が密生したもので、直立し、薄い緑色でした。胞子は石松子と呼ばれ、丸薬の衣やリンゴの人工授粉の際の花粉の増量剤として使われるそうです。湿気を吸収しないことが利点で、傷に塗って血止めとした例もあるそうです。

こちらは別の種類のヒカゲノカズラのようです。

ヒカゲノカズラ科には「ひかげのかずら」 「みやまひかげのかずら」 「たかねひかげのかずら」 「あさひかずら」 「みずすぎ」 「まんねんすぎ」 「すぎかずら」 「とうげしば」 「すぎらん」 「やちすぎらん」 「ひめすぎらん」 「こすぎらん」 「ひもらん」 「なんかくらん」などの種類があります。

同じような場所には胞子で増える代表格であるキノコも沢山ありました。

このように可愛らしい真っ赤なキノコもありました。

上湯峠湿原遊歩道 [猪苗代]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

福島県猪苗代湖の近くで2013年7月22日に宿泊した鷲倉温泉の翌朝に近くを散策している時に800m離れた場所で上湯峠湿原遊歩道入口と書かれた案内板を見つけた。さっそく遊歩道に入ってみることにいたしました。

最初は森林の中を、かなり下りました。湿原の標高は1200m程度と思われました。

しばらく行くと木の板で作られた遊歩道に出ました。大規模な湿原ではありませんでしたが朝の散歩を楽しむことが出来ました。

湿原がところどころに点在していましたが7月下旬であったことから、湿原の中では花はほとんど見かけることはありませんでした。花ではなく緑の豊かな湿原を堪能することになりまし。

そんな中でギボウシは花を沢山つけていました。

大型の蘭(ラン)の群生がありました。花が咲いていないので種類はわかりませんが、カキランかアオスズランの種類に近い気がします。

遊歩道は日に当たる部分もあれば森の中を歩くこともありました。小川には木の橋が架けられており上流は沼になっており沢山のミズバショウで沼は埋め尽くされていました。遊歩道の途中には赤湯温泉・鷲倉温泉・市道幕川線と書かれた標識もありました。

遊歩道は日に当たる部分もあれば森の中を歩くこともありました。小川には木の橋が架けられており上流は沼になっており沢山のミズバショウで沼は埋め尽くされていました。遊歩道の途中には赤湯温泉・鷲倉温泉・市道幕川線と書かれた標識もありました。

木々の間から、そのミズバショウを見ることが出来ました。ただしミズバショウの花の時期はすでに終わっていました。離雪のころの5月~6月にかけてはすばらしい景色だったと思います。右の写真は昔に白川郷の近くで見つけた水芭蕉です。

木々の間から、そのミズバショウを見ることが出来ました。ただしミズバショウの花の時期はすでに終わっていました。離雪のころの5月~6月にかけてはすばらしい景色だったと思います。右の写真は昔に白川郷の近くで見つけた水芭蕉です。

沢山のミズバショウで沼が埋め尽くされているのが判ると思います。

湿原と言えばミズゴケです。久しぶりに自然の中で水ゴケを見ることが出来ました。

日本の食虫植物の代表格であるモウセンゴケです。湿原を歩いているときにモウセンゴケを見つけて写真を撮ったのではなく水が見える部分を撮った右の写真の中に偶然にモウセンゴケが写っていたのです。右の写真をクリックして拡大させてモウセンゴケを探してください。少なくとも5株程度は見つけることが出来ると思います。 (下の写真をクリックすると、しるしをつけた写真を表示します。)

日本の食虫植物の代表格であるモウセンゴケです。湿原を歩いているときにモウセンゴケを見つけて写真を撮ったのではなく水が見える部分を撮った右の写真の中に偶然にモウセンゴケが写っていたのです。右の写真をクリックして拡大させてモウセンゴケを探してください。少なくとも5株程度は見つけることが出来ると思います。 (下の写真をクリックすると、しるしをつけた写真を表示します。)

ボナリ高原ゴルフクラブ と 幕末の母成峠の戦い [猪苗代]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

鷲倉温泉に泊まった翌日2013年7月23日は8人でゴルフでした。ゴルフ場の名前はボナリ高原ゴルフクラブですが、名前の由来は近くにある母成峠(ぼなりとうげ)から来たのだと思います。母成峠と言えばNHK大河ドラマの「八重の桜」で有名な会津戦争の中で

有名な戦いが行われた場所なのです。

有名な戦いが行われた場所なのです。上の写真はクラブハウスからコースの方向を撮った写真です。ここは磐梯山を見ながら出来る絶景のゴルフ場でした。その磐梯山を背景に記念写真を撮りました。

こちらが会津の象徴である磐梯山です。

頂上部分には雲がかかっていましたが磐梯山を見ることが出来ました。

鷲倉温泉から到着した時に撮った写真で、車寄せ側から見たクラブハウスです。木をふんだんに使った1階建ての3棟で構成された格調高い建物でした。

クラブハウスの中からの景色です。

ここは標高850mで磐梯朝日国定公園の大自然に囲まれたコースは四季折々の景観が美しく、紅葉に染まった秋には最高の眺望が広がるそうです。 世界各国で110余りの名コースをデザインしたロナルド・フリーム氏 による設計で、東京から遠く離れていますが人気のあるコースだそうです。

名前 ボナリ高原ゴルフクラブ

住所 福島県耶麻郡猪苗代町沼尻2855

電話 0242-67-1234

開場 平成12年6月

標高 850m

設計 ロナルド・フリーム 18ホール 7010ヤード パー72

地図 http://goo.gl/maps/Twbiv

磐梯山が正面に見える11番ショートホールです。

18番ミドルホールです。遠くにクラブハウスが見えます。せっかくカメラを持ってきたので、記念写真を撮ってもらいました。イン(10番)から回り始めたので、このホールを上がると昼食で、そろそろお腹が減ってくる時間帯でした。本来はアウト(1番)からのスタートでしたが、大きなコンペの間に挟まった形だったのでクラブからの提案によりインからスタートしたわけです。

18番ミドルホールです。遠くにクラブハウスが見えます。せっかくカメラを持ってきたので、記念写真を撮ってもらいました。イン(10番)から回り始めたので、このホールを上がると昼食で、そろそろお腹が減ってくる時間帯でした。本来はアウト(1番)からのスタートでしたが、大きなコンペの間に挟まった形だったのでクラブからの提案によりインからスタートしたわけです。

18番の途中からの景色です。クラブハウスが近づいてきました。というよりは昼食が近づいてきたというのが実感でした。

さっそくビールです。今回は車の運転が必要ないので、心置きなく冷えた生ビールをいただきました。いつもノンアルコールなので生ビールは格別に美味しかったです。

さっそくビールです。今回は車の運転が必要ないので、心置きなく冷えた生ビールをいただきました。いつもノンアルコールなので生ビールは格別に美味しかったです。昼食をみんなで食べるひと時もいいですね。いろんな話をしながら楽しく生ビールと食事を楽しみもした。

昼食は蕎麦定食を頼みました。なんとゴルフ場でありながら地元の農家の蕎麦を使った十割手打ち蕎麦でした。さすが蕎麦の産地のゴルフ場だけのことはありました。

前日も蕎麦専門店の蕎麦物語・遊山で十割手打ち蕎麦を食べましたが、同じように真白ののど越しのよい蕎麦でした。

黄色のマークがボナリ高原ゴルフクラブで赤いマークが会津戦争の戦いが行われた母成峠(ボナリ峠)です。緑のラインがゴルフ場から家に帰った母成グリーンラインで母成峠を越えていきます。

より大きな地図で 母成峠 を表示

有名な母成峠を越えているという知識がなかったので、良い写真はありませんでしたが母成グリーンラインで母成峠を越えて帰るときに偶然に撮った前方の景色です。

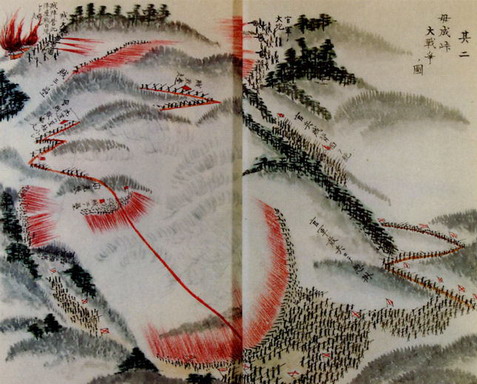

母成峠は、慶応4年(1868年)に土方歳三率いる会津藩・旧幕府軍・新選組を中心とした東軍800名と新政府軍の西軍3000名(or 2600名 or 2200名)が決戦を行なった古戦場として知られています。

右下の地図はクリックすると拡大します。

西軍が右の図の右から左に山を越えて会津へ入るには、図のように何か所かの街道がありましたが、その中で会津藩が特に警戒して防御を固めたのは母成峠(一番険しい道)ではなく、会津西街道と勢至堂峠で、さらに二本松と若松を最短で結び、当時の主要街道に中山峠があったことから、会津藩は新政府軍が中山峠に殺到すると予測していました。新政府軍はその裏をかくかたちで、母成峠へ板垣・伊地知が率いる主力部隊1,300と土佐藩の谷干城が率い勝岩の台場へ向かう兵約1,000、さらに別働隊として薩摩藩の川村純義が率いる300を送り、中山峠には陽動部隊800を先に派遣した。もっとも、旧幕臣の大鳥圭介は新政府軍主力が母成峠に向かったことを的確に把握していたが、いかんせん手持ちの兵力が少なすぎて敗れて新政府軍の若松城下へ突入を許した重要な戦いでした。

西軍が右の図の右から左に山を越えて会津へ入るには、図のように何か所かの街道がありましたが、その中で会津藩が特に警戒して防御を固めたのは母成峠(一番険しい道)ではなく、会津西街道と勢至堂峠で、さらに二本松と若松を最短で結び、当時の主要街道に中山峠があったことから、会津藩は新政府軍が中山峠に殺到すると予測していました。新政府軍はその裏をかくかたちで、母成峠へ板垣・伊地知が率いる主力部隊1,300と土佐藩の谷干城が率い勝岩の台場へ向かう兵約1,000、さらに別働隊として薩摩藩の川村純義が率いる300を送り、中山峠には陽動部隊800を先に派遣した。もっとも、旧幕臣の大鳥圭介は新政府軍主力が母成峠に向かったことを的確に把握していたが、いかんせん手持ちの兵力が少なすぎて敗れて新政府軍の若松城下へ突入を許した重要な戦いでした。1868年10月6日(旧暦8月21日)午前9時頃から濃霧の中で戦闘は砲撃戦で始まったそうです。

旧幕府軍は母成峠から山麓にかけて築いた3段の台場陣地と勝岩の台場陣地に布陣していましたが、先ず木砲のみの第1台場陣地があっけなく陥落したそうです。旧式大砲2門を置いた第2台場陣地も新政府軍のアームストロング砲攻撃と長州藩兵の側面攻撃で炎上、陥落したそうです。

大砲5門が設置された頂上(母成峠)の第3台場は、制圧された第2台場から大砲20余門でを攻撃や濃霧の中、背後を襲われるなどして午後4時過ぎにはほぼ勝敗は決したそうです。

下記の絵は明治中期に描かれた薩摩藩の戦記写本「母成峠大戦争図」の母成峠の戦闘シーンです。すでに戦闘は遠い距離からの銃撃戦に移行して、近代の戦闘シーンに近いものになっていることが伺えます。

鷲倉温泉 [猪苗代]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

先日、2013年7月22日~23日に8人の仲間で猪苗代湖の近くにゴルフにいきましたが、その時に泊まったのが鷲倉温泉です。本格的ないい温泉だったので紹介します。ここは源泉の近くに一軒だけ建つ温泉です。写真の左の方に湯気が立ち昇っているのが判ってもらえると思います。

先日、2013年7月22日~23日に8人の仲間で猪苗代湖の近くにゴルフにいきましたが、その時に泊まったのが鷲倉温泉です。本格的ないい温泉だったので紹介します。ここは源泉の近くに一軒だけ建つ温泉です。写真の左の方に湯気が立ち昇っているのが判ってもらえると思います。玄関から見た中の景色です。

こちらが泊まった部屋で8人で4部屋頼みました。窓からは磐梯吾妻スカイラインが登っていく浄土平の方向の山々が見える風景が広がっていました。

こちらが7月23日のゴルフ当日の窓からの景色です。前日の夜は低気圧のために豪雨となったために心配しましたが、見事に雨が上がりました。

鷲倉温泉の特徴は、何と言っても良質な温泉にあります。

旅館の南側の裏山からは湯気が立ち昇っており、この辺りから全く違う2種類の水質の温泉が導かれていました。

弱性硫黄泉 源泉温度 71.2℃

鉄鉱泉 源泉温度 60.2℃ 自然湧出 3.9㎥/時

湯船は7つありました。内訳は次の通りです。当然ですが①②⑤⑥に入りました。

弱性硫黄泉 湯船温度 42℃

① 大浴場 男

② 露天風呂 男

③ 大浴場 女

④ 露天風呂 女

⑤ 露天風呂 貸切

鉄鉱泉 「岩根の湯」

⑥ 露天風呂 男

⑦ 露天風呂 女

こちらの写真が⑤の弱性硫黄泉の貸切露天風呂です。大浴場(①)は湯気が多くてレンズがすぐに曇ってしまい撮れませんでした。男性用の露天風呂(②)は大浴場の中を通っていくので、やはりレンズが曇ってしまうので撮るのはあきらめました。

鉄鉱泉の露天風呂は趣のある別棟となっており「岩根の湯」と名付けられていました。

源泉温度が43.4℃と記載されたネットもありましたが、温泉の分析書には60.2℃と書かれていました。

ネットから拝借した写真で、撮れなかった残りの5つの湯船を紹介します。

① 弱性硫黄泉 男性用大浴場 内湯 ② 弱性硫黄泉 男性用露天風呂

③ 弱性硫黄泉 女性用大浴場 内湯 ④ 弱性硫黄泉 女性用露天風呂

⑦ 鉄鉱泉「岩根の湯」 女性用露天風呂

鉄鉱泉は飲むことが出来ました。レモンが入ったような酸味のある味でした。

一番下に気になる注意書き「飲用後、お茶・コーヒーは飲まないでください。」がありました。理由を確認すると化学反応で黒くなるともことで特に体に悪いわけではないそうです。おそらくすぐにお茶などを飲むと口の中が黒くなるのだと思います。

旅館での楽しみの一つである夕食を紹介します。8人だったので大広間に食事が用意されていました。家族の場合は、各部屋に食事が用意されるそうです。手前のテーブルでアユの塩焼きを焼いていました。

こちらが夕食です。食べ切れないほどの盛りだくさんの料理が出されました。この膳に写っていないものとしては御飯、お吸い物、鮎の塩焼き、デザーが後から出されました。

これが鮎の塩焼きです。熱々が食べれるように食べる寸前まで焼かれていました。

頃合いを見て膳に並べられました。

赤い入れ器に入っているのは、このあたりの特産の山ブドウのお酒です。ビールも進みました。

こちらが最後に出されたデザートです。

衛星写真で場所を紹介します。

緑のマークが鷲倉温泉の場所です。黄色のマークがゴルフをしたボナリ高原ゴルフクラブで空色のマークが昼食に蕎麦を食べた蕎麦物語 遊山です。赤いマークが会津戦争(戊辰戦争)の戦いのあった母成峠(ボナリとうげ)です。峠の住所の呼び名はボナリではなく福島県耶麻郡猪苗代町蚕養ホナリ乙です。

より大きな地図で 鷲倉温泉 を表示

猪苗代町の十割手打ち蕎麦 [猪苗代]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

2013年22日~23日に福島県の猪苗代湖の近くにあるボナリ高原ゴルフクラブに仲間8人で泊まりがけでゴルフに行ってきました。猪苗代湖の北の磐梯山の裾野に広がる猪苗代町は蕎麦粉十割の手打ち蕎麦が有名なことから7月22日の昼食は手打ちそばを食べることにいたしました。

2013年22日~23日に福島県の猪苗代湖の近くにあるボナリ高原ゴルフクラブに仲間8人で泊まりがけでゴルフに行ってきました。猪苗代湖の北の磐梯山の裾野に広がる猪苗代町は蕎麦粉十割の手打ち蕎麦が有名なことから7月22日の昼食は手打ちそばを食べることにいたしました。この辺りには十割蕎麦を食べさせてくれるお店が沢山あることから、出発前に調べて評判のお店をピックアップしたのが下記の表と地図です。表のお店はブログなどを丁寧に調べたので、いずれのお店も美味しいことは間違いないのですが、どうせ食べるのであれば一番おいしい蕎麦を食べたくなります。一番おいしいというレベルになってくるとネットの評判はあてにならないことが多く、初めての地域であることから実際に食べてみないとわからないのが実態です。

| 店名 | 種類 | お店 | 開店 | 閉店 | ||||

| 三四郎 | 手打ち | 更科系 | 十割 | そば専門 | 11:00 | 14:30 | ||

| まるひ | 手打ち | 田舎風 | 十割 | そば専門 | 11:00 | 16:00 | ||

| おおほり | 手打ち | 更科系 | 十割 | そば専門 | 11:00 | 17:00 | ||

| おおほり 分店 | 手打ち | 更科系 | 十割 | そば専門 | 11:00 | 15:00 | ||

| きまぐれそば七 | 手打ち | 更科系 | 十割 | そば専門 | 11:30 | 14:30 | ||

| 蕎麦物語 遊山 | 手打ち | 更科系 | 十割 | そば専門 | 11:00 | 16:00 | ||

| ラ・ネージュ | 手打ち | 更科系 | 十割 | レストラン | 11:30 | 14:15 | ||

より大きな地図で 猪苗代町の蕎麦屋 を表示

こちらのお店の特徴がゆったりとした敷地の中で美味しい蕎麦を食べれることなのです。写真の長居門を通った奥にお店の建物がありました。

入口の長居門の下から奥の蕎麦が食べれる建物を撮りました。長居門の大きさが判ってもらえると思います。

こちらの建物の中でお蕎麦をいただきました。お店を紹介します。住所は2つ書いていますが、どちらかが古い呼び方なのだと思います。

名前 蕎麦物語 遊山

住所 福島県耶麻郡猪苗代町清水前2772 又は

福島県耶麻郡猪苗代町清水前遊山1

電話 0242-72-1800

営業 11:00~16:00

定休 水曜日

特徴 7500坪の敷地 地下407mの湧水使用 大正時代の器

HP http://www.yu-zan.com/contents.html

入口です。こちらでも食べれますが、奥の部屋に案内されました。奥は座敷机が4つにテーブルが一つありました。

このような座敷机がいくつか並べられていました。

こちらがテーブル席です。ここには古いジュークボックが飾られていました。アンティークな調度品にも目を魅かれました。

こちらのお店の特徴の一つが地下407mの湧き水を使った蕎麦がいただけることです。最初にお茶ではなく、その自慢の水が出されました。

私は写真の天ざる蕎麦を頼みました。冷たい蕎麦の種類は次の通りです。温かいお蕎麦も食べれます。

ざる蕎麦 840円

鬼おろし蕎麦 950円

鬼おろし蕎麦 950円山菜蕎麦 1260円

きのこ蕎麦 1260円

地鶏蕎麦 1260円

天ざるそば 1580円

天婦羅を拡大いたしました。山菜が2種類に海老、しそ、ししとう、茄子がカラッと揚げられて美味しかったです。天婦羅は塩でいただきました。

胡麻だれが乗った蕎麦団子が珍しかったです。

蕎麦粉100%(つなぎ無し)でありながら、こしのある真白の更科系のお蕎麦でした。会津産の一番粉と呼ばれる中心部分を使ったのが更科系の蕎麦で、透き通るような真白の蕎麦が特徴で、すばらしい喉ごしでした。蕎麦の全粒を使ったのが田舎風の蕎麦で蕎麦の香りを楽しむのに対して、更科系は喉ごしを楽しむお蕎麦だと思います。

喉ごしを感じてもらうために、そばを拡大いたしました。