初めて千葉名産の落花生を送りました。 新豆 [話題]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

前記事で、近所で頂いた落花生の記事を紹介させていただいたので。初めて落花生の新豆を買いに行った時のことを紹介したいと思います。仕事の関係で関西(神戸)から関東(千葉)に引越してきて長くなります。その間、熊本の叔父さんからはお米を初め、熊本の果物などを年に8~10回もいただいております。こちらからは千葉で有名な梨などを年に2回程度と少ないのですが、送っていましたが、千葉の名産である落花生は送っていませんでした。理由は落花生に関しては、安い中国産の落花生があることから、人によって好みが違うと思っていたからです。最近、叔父さんが落花生を好きだということが判ったことから、初めて送ることにしたのでした。同じ送るなら新豆にしたいので、電話で確認すると11月の中旬以降に新豆が出るということなので最終確認の電話を入れて上の写真のお店に買いに行きました。

新豆と書かれた幟の一番下に書かれている文字が判らないので右下の写真のように反転して見ると文字は「ますだ」でした。この写真は上の写真を切り取って反転させていますが、単純な反転でないことはクリックしていただくと判ると思いま

す。

す。店名 ますだ

住所 千葉県八街市八街ろ-26

電話 043-443-0155

定休 火曜日

営業 9:00~17:00

SV https://goo.gl/maps/J17pLygByAq

送ったのは写真の品種が「千葉半立」の殻付き(さやいり)300gです。せっかく叔父さんに送るので7ケ所に渡すことにしたため写真のものを11袋買いました。3ケ所はその場で宅急便にして、1ケ所はレターパックプラス(510円 )で送り、1ケ所はレターパックライト(360円)で送り、2ケ所は会った時に手渡しいたしました。レターパックライトは郵便受に入れるために厚み3cmの制限があるのですが、この300gの真空パックは均等に均すと2.8cmになるのです。驚いたことに北海道に送ったレターパックは翌日に届きました。落花生のようなものは航空便で送ることを郵便局の人に教えてもらいました。

3ケ所 宅急便 300g×2パック+剥き落花生

1ケ所 レターパックプラス(510円) 300g×1パック+剥き落花生

1ケ所 レターパックライト(360円) 300g×1パック

2ケ所 手渡し 300g×1パック

パッケージに書かれている 千葉半立 天日干し 新豆 が、贈る上での大切なアイテムです。

千葉半立は1952年に千葉県農業試験場で選抜育成された草型が半立の品種で煎豆の食味に独特な風味があり人気のため千葉県作付面積の66%(2017年)を占めているそうです。ただし晩生で収量性は少ないそうです。

もし300gパックが3cmを越えるかもしれないので150gの真空パックも買いましたが、300gのものでもレターパックライトで送れたので、150gパックは家用にしました。それ以外に買った剥いた落花生とカレー味も買いました。

銘菓も買ってみることにいたしました。落花生の銘菓としては右の写真の

「房総ぼっち」が好きなのですが、今までに何度か食べたことがあったので下の写真の2種類を買いました。

「房総ぼっち」が好きなのですが、今までに何度か食べたことがあったので下の写真の2種類を買いました。葉重(はがさね) 165円(税込)

ぴーなっつ最中 108円(税込)

せっかくなのでピーナッツを使った千葉銘菓の写真を紹介します。

こちらが葉重(Hagasane)です。

ピーナッツの味があるレーズンクリームが、味のポイントでした。クラッシュピーナッツと

レーズン入りのクリームを最中(もなか)の板で挟んでいました。最中の原料は餅で、薄く伸ばした餅を型に入れて焼いたものだそうです。右の小さな写真は菓子を乗せている皿の裏の刻印赤膚山です。

レーズン入りのクリームを最中(もなか)の板で挟んでいました。最中の原料は餅で、薄く伸ばした餅を型に入れて焼いたものだそうです。右の小さな写真は菓子を乗せている皿の裏の刻印赤膚山です。このお皿は奈良の赤膚焼で直径は11.3cmです。裏に赤膚山の刻印のみが押されていることから

江戸時代から続く古瀬堯三窯の窯元で作られたもののようです。他の窯元の作品は赤膚山(or 赤ハタ)の刻印+作家印や窯印も押されているそうです。

江戸時代から続く古瀬堯三窯の窯元で作られたもののようです。他の窯元の作品は赤膚山(or 赤ハタ)の刻印+作家印や窯印も押されているそうです。

こちらの「ぴーなっつ最中」はピーナッツの形をした最中でした。お皿の直径は14cmあるので、意外と食べごたえのある銘菓であることが判っていただけると思います。お皿は四国の砥部焼です。

最中の中にはピーナッツの餡がが入っていました。若干ピーナッツの形が残っているので餡に変化がありました。もっともピーナッツがたっぷり入った銘菓でした。

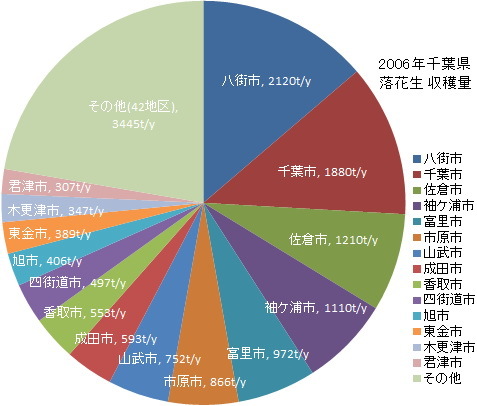

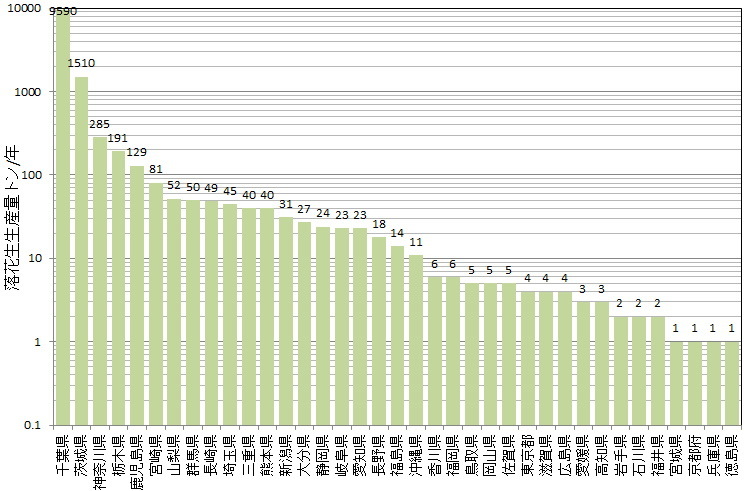

千葉県の落花生生産量は日本全国の78%に達しています。その千葉県の56地区の中で最も沢山の落花生を収穫しているのが八街市です。今回買った殻付き落花生も八街産です。

八街は「やちまた」と呼びます。八街が地名に使われたのは、下総台地の開墾着手のために命名が行われた明治2年5月25日(1869年7月4日)だそうです。この名前が付けられた経緯は判りませんが、「やちまた(八衢)」の意味は「道が八つに分かれている所。道がいくつにも分かれている所。分かれ道が多くて迷いやすいこと。」だそうです。その時、13の地域に名前が付けられましたが、その時の名前が残っているのは八街市だけです。全国の78%を生産する千葉県で1位ならば

八街市は落花生の生産日本一の「市/地区」になります。2017年の都道府県ランキング2位の茨城県の生産量は1670t/yと同程度を生産しているのが八街市です。地区別の生産量(収穫量)の新しいデーターが無かったので2006年のデーターで比較できる円グラフを作ってみました。

八街市は落花生の生産日本一の「市/地区」になります。2017年の都道府県ランキング2位の茨城県の生産量は1670t/yと同程度を生産しているのが八街市です。地区別の生産量(収穫量)の新しいデーターが無かったので2006年のデーターで比較できる円グラフを作ってみました。

千葉県内には、今回紹介したお店以外にも、沢山の直売店があると思いますが、とりあえずは落花生を買った今回のお店とネットで出てきた八街にあるお店の場所に落花生マーク(

1 旭市イ・ロ・ハ・二

2 匝瑳市八日市場イ・ロ・ハ・二・ホ

3 香取市佐原イ・ロ・ハ・二・ホ

4 山武市蓮沼イ・ロ・ハ・ニ・ホ

5 八街市八街い・ろ・は・に・ほ・へ

今回ではありませんが、2018年4月4日に近所の方から頂いた「ゆで落花生・千葉のかほり」と「八街産・半立うす皮煎り」を紹介します。その方は全国から美味しいものを取り寄せられていますが、千葉では直接車で買いに行かれていて、千葉のグルメに詳しい方なのです。その方が今回我々が買った「ますだ」の落花生を選ばれていたのです。

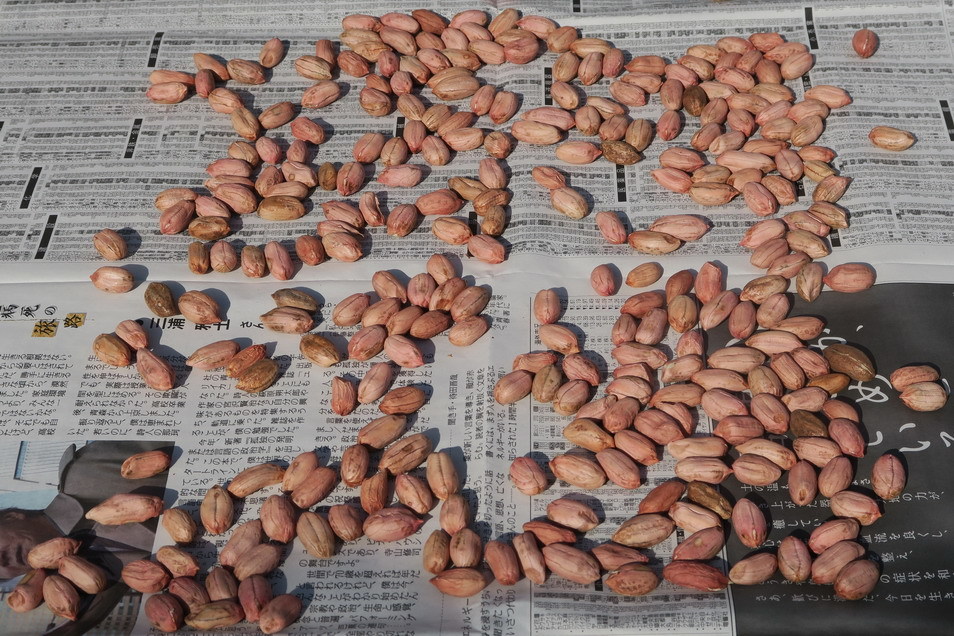

食べるときに写した落花生です。クリックすると大きく拡大いたします。

ゆで落花生に適していると言われているのが、大粒で柔らかい「おおまさり」です。「おおまさり」は千葉県農業総合研究センターで2006年に作られた品種です。ただし、この時の茹で落花生の品種は確認しませんでした。

左:ゆで落花生・千葉のかほり 千葉県産

右:八街産・半立うす皮煎り ますだ産

茹で落花生 煎り落花生

落花生の美味しい食べ方 新豆 [話題]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

野菜を少しづづ作られているお家に訪問した時に、軒先で落花生の殻から実を取り出されていました。

うれしいことに殻から取り出した生の落花生をいただきました。その時に美味しい食べ方を教えてもらったので紹介したいと思います。と言っても次のように簡単な方法なのです。

① 殻から取り出した生の落花生を天日で数日干す

② フライパンで焼き色が付く程度に炒る

最初は新聞紙の上の並べて干していました。

でも、鳥に食べられてはいけないので、下記の写真のようにネットの中に入れて干すことにいたしました。幸い半日干している間に鳥に食べられることはありませんでしたが、1週間も干していると、きっと鳥に見つけられたと思います。風通しのよい2階のバルコニーで天気の良い日の8時~15時に干しました。この時間以外は部屋の中で干していました。

この干すことが落花生を美味しくするために重要な作業であることを知ったのです。実は待ちきれなくて少しだけ3日目に炒って食べたのですが、焼き色が付く状態になっても生ぽかったのに対して、一週間干したものは格段に美味しくなっていたのです。干す作業の重要さを知りました。

こちらが干しあがった落花生(ピーナッツ)です。

こちらが干しあがった落花生(ピーナッツ)です。界 植物界 Plantae

被子植物 angiosperms

真正双子葉類 eudicots

目 マメ目 Fabales

科 マメ科 Fabaceae

亜科 マメ亜科 Faboideae

連 ツルサイカチ連 Dalbergieae

属 ラッカセイ属 Arachis

種 落花生 Arachis hypogaea

英名 ピーナッツ Peanut

干したものをフライパンで炒り始めたところです。油は使いません。

落花生の原産地は南アメリカ大陸で、最も古い証拠はペルーのリマ近郊の紀元前2500年前の遺跡から出土した落花生の殻だそうです。日本へは1706年に東アジア経由で伝来し、南京豆(なんきんまめ)と呼ばれたそうです。ただし現在の栽培種は明治維新以降に導入された品種だそうです。

現在の日本で生産されている有名な品種は、千葉半立、ナカテユタカ(千葉県農試育成)、郷の香(千葉県農試育成)、立落花生一号(神奈川県農試選抜)、改良半立(神奈川県農試選抜)、フクマサリ(千葉県農試育成)、金時、おおまさり、Qなっつ等があります。ピーナッツ(Pなっつ)の次の意味の Qなっつは2018年にデビューした新しい品種で、テレビで紹介されているところを先日見ました。

少し焦げ色が付くまで炒りました。

少し焦げ色が付くまで炒りました。落花生の特徴は名前の由来にもなっている地下結実性(ちかけつじつせい)です。夏に黄色の花を咲かせ、受粉して数日経つと子房柄が下方に伸びて地中に潜り込み、地中で結実するのです。右の花の写真はネットから転用させていただいています。

これが出来上がりです。食べるのは冷えてから食べるのも美味しく食べるポイントの一つでした。熱いうちだと豆が少し柔らかいけれども冷えるとカラッとするのです。

拡大写真も紹介します。今年は実家や叔父さんに落花生を送るために直売店に買いに行ったので、市販の本場の落花生(八街産の半立)を食べていたのですが、その市販の本場の落花生に負けない出来上がりになった気がしました。

政府統計の2015年の都道府県の生産量ランキングは次の通りで

す。

す。日本での栽培は1871年に神奈川県大磯町の渡辺慶次郎(1841年~1914年)が最初と言われています。まだ地下結実性であることは知られていなかったことから最初は戸惑ったようです。千葉県での最初の栽培は千葉県山武郡南郷町の牧野萬右衛門

(1847年~1921年)によって1876年にはじめられたそうです。さらに、千葉県匝瑳郡鎌数村の金谷総蔵(1848年~1892年)の尽力によって今の千葉の生産につながっているそうです。

(1847年~1921年)によって1876年にはじめられたそうです。さらに、千葉県匝瑳郡鎌数村の金谷総蔵(1848年~1892年)の尽力によって今の千葉の生産につながっているそうです。 千葉県の生産量は9590トン/年が国内生産量の78%にもなるそうです。2位は茨城県で、その2県だけで国内生産量の90%になります。作付面積は全国合計が6700haに対して千葉県は5240haです。円グラフをクリックすると対数棒グラフを表示します。

千葉県の生産量は9590トン/年が国内生産量の78%にもなるそうです。2位は茨城県で、その2県だけで国内生産量の90%になります。作付面積は全国合計が6700haに対して千葉県は5240haです。円グラフをクリックすると対数棒グラフを表示します。| 順 位 | 区分 | 生産 t/年 | 割合 | 累計 | 順 位 | 区分 | 生産 t/年 | 割合 | 累計 | ||

| 1 | 千葉県 | 9590 | 78.0% | 78.0% | 16 | 岐阜県 | 23 | 0.19% | 98.9% | ||

| 2 | 茨城県 | 1510 | 12.3% | 90.2% | 16 | 愛知県 | 23 | 0.19% | 99.1% | ||

| 3 | 神奈川県 | 285 | 2.3% | 92.6% | 18 | 長野県 | 18 | 0.15% | 99.3% | ||

| 4 | 栃木県 | 191 | 1.6% | 94.1% | 19 | 福島県 | 14 | 0.11% | 99.4% | ||

| 5 | 鹿児島県 | 129 | 1.0% | 95.2% | 20 | 沖縄県 | 11 | 0.09% | 99.5% | ||

| 6 | 宮崎県 | 81 | 0.7% | 95.8% | 21 | 香川県 | 6 | 0.05% | 99.5% | ||

| 7 | 山梨県 | 52 | 0.4% | 96.2% | 21 | 福岡県 | 6 | 0.05% | 99.6% | ||

| 8 | 群馬県 | 50 | 0.4% | 96.7% | 23 | 鳥取県 | 5 | 0.04% | 99.6% | ||

| 9 | 長崎県 | 49 | 0.4% | 97.0% | 23 | 岡山県 | 5 | 0.04% | 99.6% | ||

| 10 | 埼玉県 | 45 | 0.4% | 97.4% | 23 | 佐賀県 | 5 | 0.04% | 99.7% | ||

| 11 | 三重県 | 40 | 0.3% | 97.7% | 26 | 東京都 | 4 | 0.03% | 99.7% | ||

| 11 | 熊本県 | 40 | 0.3% | 98.1% | 26 | 滋賀県 | 4 | 0.03% | 99.7% | ||

| 13 | 新潟県 | 31 | 0.3% | 98.3% | 26 | 広島県 | 4 | 0.03% | 99.8% | ||

| 14 | 大分県 | 27 | 0.2% | 98.5% | 29 | 愛媛県 | 3 | 0.02% | 99.8% | ||

| 15 | 静岡県 | 24 | 0.2% | 98.7% | 29 | 高知県 | 3 | 0.02% | 99.8% |

現在では日本国内の消費量の僅か約10%が国内生産というのが実情です。

国内生産量 12,300トン/年(世界63位)

輸入量 98,867トン/年(世界 7位)

ちなみに中国の落花生の生産量は1,441万トン/年(世界の約37%)と、日本の1000倍以上です。確かに中国では前菜や料理などにも落花生がよく出てきていました。写真をクリックすると記事を表示します。

千葉県の落花生の作付面積と収穫量と産出額の推移をグラフで紹介します。

落花生の生産は安価な中国産に押されて作付面積およひぜ収穫量は1960年~1965年をピークに減少はしてきてはいますが、産出額(=出荷量×農家庭先価格)の落ち込みは意外と少なく最近では上がる傾向も見られ100億円に達する勢いです。このことからも国産品の美味しさが認められてきている気がします。

コメント頂いたプリスキラさんが紹介されていた「君に届け」です。

長崎 皿うどん [料理]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

久しぶりに「長崎 皿うどん」をたべました。いつも利用している宅配のCOOPのリストの中に皿うどんを見つけて買ったのです。昔はよく食べました。

パッケージを見るとよく見ていたパッケージではなく、COOPのパッケージの皿うどんでした。「長崎 皿うどん」ではなく「長崎風 皿うどん」になっていました。大手スーパーのブランドでは単に「皿うどん」となっていました。

さっそくキャベツ、ニンジン、きくらげ、かまぼこ、豚肉、海老、いか、うずら卵、しいたけ、竹の子など、必要な具を買ってきて作ったのが写真の皿うどんでした。具だくさんの美味しい皿うどんが出来ました。

具だくさんの皿うどんを見てもらいたくて拡大写真を掲載いたしました。

さらに追加で拡大写真を掲載いたします。

全国的には、皿うどんと言えば、今回紹介しているような揚げた細麺ですが、地元の長崎では細麺と太麺に大別されています。細麺は揚げて使われますが、太麺は炒めるか焼いたものが使われているようです。

沢山の具が入るとスープが少なめになってしまい味が薄く感じてしまいます。それを補うために、お酢をたっぷりとかけました。やっぱりお酢は皿うどんに合いました。

翌日も皿うどんにいたしました。沢山の種類の具を買うともう一度作れるだけの具が残っていたこともあるのですが、本物の「長崎 皿うどん」を食べたくなったのも理由です。さっそく買ってきたのが左の昔ながらのマルタイの「長崎 皿うどん」です。皿うどんは長崎市の中華料理店四海樓の陳平順が炒肉絲麺をベースにちゃんぽんを出前用に考案したもので長崎の郷土料理と言われるほど浸透していますが、マルタイ(福岡市)が1979年7月に油揚げ焼そばとして発売したのが、この皿うどんの始まりのようです。

前日と同じ具で皿うどんを作りました。味は似ていますが、違いがあるように感じました。人の好みの問題と思いますが、私は昔ながらの、この「長崎 皿うどん」が美味しく感じました。もしかしたら味の違いは、昔ながらのパッケージのイメージも関係しているのかもしれません。大手スーパーも価格の安い皿うどんのプライベートブランドを出しています。味はまだ比べていませんが、具材のコストが大半を占めることから納得するものを食べるのが一番のようにも感じました。でも一度は比べてみるつもりです。

タグ:皿うどん

東京都の新型コロナ関連 埋込コード [話題]

本記事は「新型コロナウイルス感染者の推移」のサブ記事です。→ポチッ

東京都は最新感染動向サイトで新規感染者/累計感染者のグラフの埋込コードを公開しており、貼り付けさせていただきました。カーソルを棒グラフの所に持って行くと感染者数と日付を表示します。

東京都は最新感染動向サイトで新規感染者/累計感染者のグラフの埋込コードを公開しており、貼り付けさせていただきました。カーソルを棒グラフの所に持って行くと感染者数と日付を表示します。

これ以外に東京都最新感染動向サイトで検査陽性者の状況、検査実施状況、陽性患者の属性 、検査実施人数、 検査実施件数 、相談件数 、受診相談件数、地下鉄の利用者数の推移、都庁来庁者数の推移、陽性率の推移の埋込コードも公開しています。

②~⑧のグラフと合わせて8つのグラフの表示するのでパソコン(PC)だとOSの違いにより数秒~数分の時間がかかります。スマホだとPCより短い時間で表示します。

①新規感染者/累計感染者

埋込コードは時間がかかるので新型コロナウイルス感染者の推移の記事には下のハードコピーを掲載していましたが、今は埋込コードに切り替えました。

東京都は最新感染動向サイトで新規感染者/累計感染者のグラフの埋込コードを公開しており、貼り付けさせていただきました。カーソルを棒グラフの所に持って行くと感染者数と日付を表示します。

東京都は最新感染動向サイトで新規感染者/累計感染者のグラフの埋込コードを公開しており、貼り付けさせていただきました。カーソルを棒グラフの所に持って行くと感染者数と日付を表示します。これ以外に東京都最新感染動向サイトで検査陽性者の状況、検査実施状況、陽性患者の属性 、検査実施人数、 検査実施件数 、相談件数 、受診相談件数、地下鉄の利用者数の推移、都庁来庁者数の推移、陽性率の推移の埋込コードも公開しています。

②~⑧のグラフと合わせて8つのグラフの表示するのでパソコン(PC)だとOSの違いにより数秒~数分の時間がかかります。スマホだとPCより短い時間で表示します。

①新規感染者/累計感染者

埋込コードは時間がかかるので新型コロナウイルス感染者の推移の記事には下のハードコピーを掲載していましたが、今は埋込コードに切り替えました。

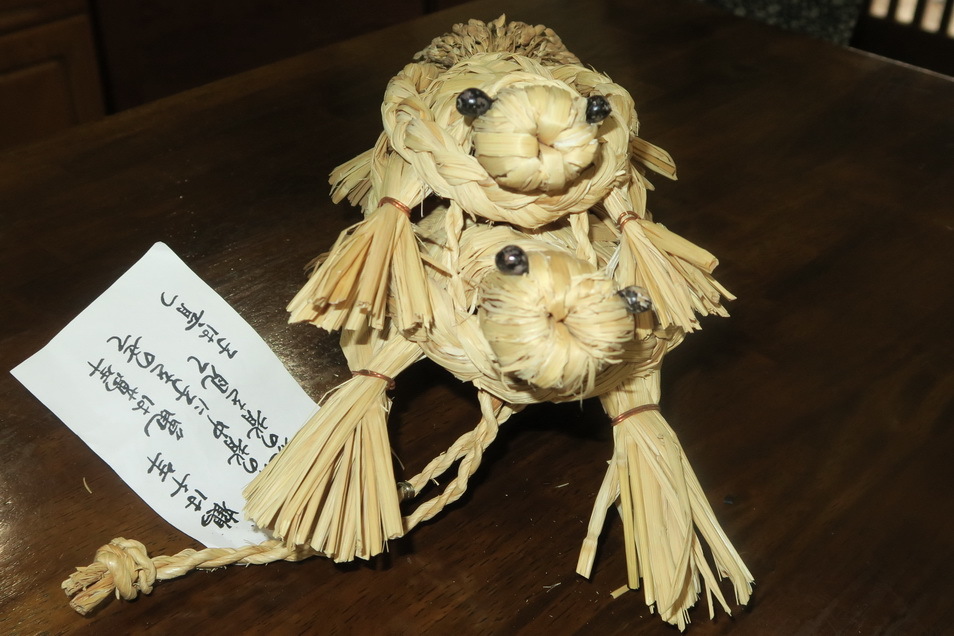

辻切りの大蛇づくり名人の作った藁の亀さん [風習・歴史]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

今年2019年も千葉県八千代市の下高野地区の辻切り(大蛇)作りに

参加させていただきました。上の写真はみんなで作った6体の藁の大蛇の中の1体です。2019年の大蛇作りは2月3日(日曜)に行われました。近くの井野地区では毎年1月25日に行われていますが、下高野地区では1月月25日から節分までの間の都合の良い日に行われています。

参加させていただきました。上の写真はみんなで作った6体の藁の大蛇の中の1体です。2019年の大蛇作りは2月3日(日曜)に行われました。近くの井野地区では毎年1月25日に行われていますが、下高野地区では1月月25日から節分までの間の都合の良い日に行われています。 といってもほとんどが日曜日に行われました。右の2枚の写真は藁の大蛇の胴の部分を作っているところと、完成して藁の大蛇持った記念写真です。皆さん大蛇造りが上手ですが、その中でも名人と言われている方がおられます。近くの神社などの注連縄(しめなわ)を全て作られている方です。

といってもほとんどが日曜日に行われました。右の2枚の写真は藁の大蛇の胴の部分を作っているところと、完成して藁の大蛇持った記念写真です。皆さん大蛇造りが上手ですが、その中でも名人と言われている方がおられます。近くの神社などの注連縄(しめなわ)を全て作られている方です。偶然にも、その方が作られた藁の亀を見る機会がありました。辻切りの行事が終わった後にいつも飲みに行くお蕎麦屋さん「味楽庵」に飾られていたのです。その名人の方がお店のご主人のために作られたそうです。それが下の写真の藁の亀です。親亀の上に子亀がが乘っていました。

尻尾の部分は親亀と子亀では違う稲を使って色を変えているのが見事だったので、尻尾の部分を拡大いたしました。

顔の正面から撮った写真です。親亀と子亀が離れてしまわないに、藁の縄でつながっていました。

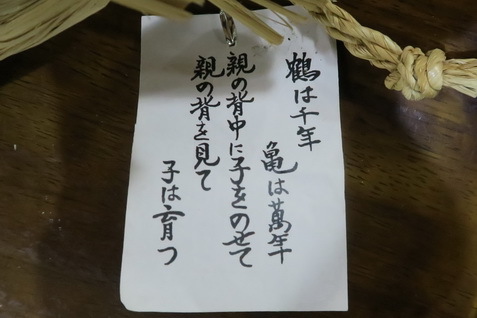

つけられたお札には「鶴は千年 亀は萬年 親の背中に子をのせて 親の背を見て 子は育つ」と書かれていました。一見の価値があると思ったので、お店の場所を紹介いたします。

名前 味楽庵

住所 千葉県佐倉市宮ノ台3-3-8

電話 043-487-3926

鶴は千年 亀は萬年

親の背中に子をのせて

親の背を見て 子は育つ

追伸

2019年2月7日から2月16日まで関西に行ってきます。また皆さんのところへの訪問が難しくなることお許しください。辻切り作りに参加した記事も早く書きたいとは思っていますが、写真枚数も多くて整理に時間がかかることから、帰宅後になることもお許しください。

sigさんにすばらしい伝統行事「へび撚り」の動画をコメントで紹介いただいたので掲載させていただきたいと思います。

焼き小龍包 小楊生煎 [上海]

少し前の記事で古い記事の中で表示されない埋込Google地図や埋込YouTubeは埋込URLの中の「http」を「https」に書き換えることで表示されると紹介しました。更に古いYouTubeに関してはコードが長いために表示できないものがあったので紹介するために今日の日付で保存いたしました。先ずは新しいコードと古いコードで表示させたYouTube画面を紹介します。Windows 10の場合で且つAdobe Flachが有効になっている場合は正常に表示されます。

Windows 8と記載しているケースはWindows 10の元でInternet Explorer 11を使っている場合も含めています。

新しいコード 古いコード 古いコード

Windows 8 Windows 10

埋込コードの違いを紹介します。新しいコードにするためにはYouTubeを単独で表示させて再度埋め込むのが確実ですが、コードの中の各動画の「0SZ-hyM1Too」に相当する部分を書き写す方法もあります。下記の画面のハードコピーは既定の幅に表示させるために縮小しているのでクリックすると本来のサイズで表示するので読み取りやすいと思います。

写真の上のカーソルが

写真の上のカーソルが の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

今回、上海で焼き小龍包(焼き小籠包)というものを知りました。呼名は小楊生煎(シャオヤンションジエン)で少し皮の厚い小龍包(しょうろんぽう)を焼いたものです。小ぶりの肉まんを鉄鍋で焼いた物を生煎(しゅんじぇん)と呼びます。この小楊生煎(Yang's Fried Dumpling)を出しているお店の名前も小楊生煎でです。

昔は屋台が沢山集まった屋台村にありましたが呉江路にあるビルに移転しました。長蛇の列が出来ている超人気店で上海市内に36店舗展開しているそうです。呉江路店が本店で、その本店に行ってみました。

こちらは入口から見た店内です。店内の席が少ないことから持ち帰りの人の方が多いけれども我々はホテルまで距離があるの゛店内で食べることにしました。実は店内で食べるのにはルール(手順)があるのでそれを説明いたします。先ずは入口の左側にあるカウンターで注文をしてお金を払います。お金を払うとレシートを渡されます。

こちらがカウンターのお姉さんです。レシートは後で料理と交換します。店内で食べることをことを告げると番号が書かれたプラスチックの板をもらいます。この板は後で席とりに使います。レシーと札を受け取ってすら列に並びます。このときに2人が必要なのです。列に並んで料理を受け取るころになると1人が札を持って席を取りに行きます。早すぎると文句を言われるし、遅いといつまでたっても席が取れないのでタイミングが大切です。

列に並びました。ガラス張りになっているので列に並んでいる時に作っているところを見ることが出来るのです。

平たい鉄鍋が4つ並んでおり順番に作っていきます。焼きあがると一番奥側に鉄鍋を移動してお客さんにレシートに書かれている数を渡していきます。店内で食べる人にはお皿で渡して、持ち帰りの人には発砲スチロールのパックに入れていきます。

焼いているところです。油と水とネギと胡麻を入れて木の蓋をしてしっかりと焦げ目がつくまで焼いていました。

皮に具を包む作業は流れ作業で行われていました。

写真だけではわかりにくいと思うので小楊生煎を作っているところの動画も撮りました。是非とも、こちらの動画は見てほしいです。最近まで旧形式で書かれていたので埋め込み状態では表示できなくなっていました。そのために2019年2月2日に新しいコードで埋め込みました。

古いコードのものも参考のために削除しないで残しました。

こちらが長~~い古いコードのままの画面です。元々はhttpのため表示もされていませんでしたが、httpsに書き換えてこの状態です。Windows 10とそれ以前のバージョンでは表示が違います。 正常に表示されているのはWindows10の場合で且つAdobe Flachが有効になっている場合です。以前のバージョンの場合も別画面であれば表示が出来ます。つまり見る方がPCがWindows10の場合はhttp→httpsにするだけで支障がないけれどもWindows8や7の方のために短いコードに書き換えた方がいいのです。

正常に表示されているのはWindows10の場合で且つAdobe Flachが有効になっている場合です。以前のバージョンの場合も別画面であれば表示が出来ます。つまり見る方がPCがWindows10の場合はhttp→httpsにするだけで支障がないけれどもWindows8や7の方のために短いコードに書き換えた方がいいのです。

席を取りに行くタイミングが遅かったので苦労しましたが、やっと座れました。座った席からの入口の方の景観です。

小楊生煎は4個が6元(87円)で2人で12個(4個X3)頼みました。1人あたり6個です。

写真です。胡麻とネギが乗っていました。

2個だけひっくり返しました。こんがりと焦げ目がついているのが特徴です。

こちらも拡大写真を掲載いたしました。焦げ目がついているところの皮が分厚くなっているのです。その食感も人気のようです。

この写真で焦げたところの皮が分厚いことがわかってもらえると思います。また普通の豚まん(肉まん)と違い小龍包のようにスープ(肉汁)が入っているのも人気の理由です。

ほんとうにタップリとスープ(肉汁)が入っていました。食べるのにもコツが必要です。レンゲの上に小楊生煎を乗せて薄皮のところを少しかじって穴を明けてからゆっくりと食べます。一気に食べようとするとスープが飛んで周りの人に迷惑をかけることになってしまいます。自分の服も汚してしまうことにもなります。

小楊生煎以外はスープが7種類とビーフンが2種類あります。我々はCurry Beef Soupを頼みました。これは一杯7元だったので一人あたりの昼食代は9元+7元=16元(233円)となりました。

小楊生煎があるのは上海きってのグルメ街・呉江路にあります。地図でホテルから小楊生煎までのルートを示します。青色マークがOkura Garden Hotel Shanghaiで緑色のマークが小楊生煎です。緑のルートをクリックすると1.15kmと距離を表示します。

店名 小楊生煎 呉江路店(本店)

英名 Yang's Fried Dumpling

電話 021-6136-1391

住所 上海市呉江路269号2階

地図 https://goo.gl/maps/R4Cr7

営業 10:00~22:00

休日 年中無休

最寄 地下鉄2号線「南京西路」駅4号出口

動画 https://youtu.be/0SZ-hyM1Too (SORI登録)

ナビ https://www.shanghainavi.com/food/398/

liuringさんの町田の美味しい2題にトラックバックしています。

Windows 8と記載しているケースはWindows 10の元でInternet Explorer 11を使っている場合も含めています。

新しいコード 古いコード 古いコード

Windows 8 Windows 10

埋込コードの違いを紹介します。新しいコードにするためにはYouTubeを単独で表示させて再度埋め込むのが確実ですが、コードの中の各動画の「0SZ-hyM1Too」に相当する部分を書き写す方法もあります。下記の画面のハードコピーは既定の幅に表示させるために縮小しているのでクリックすると本来のサイズで表示するので読み取りやすいと思います。

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

今回、上海で焼き小龍包(焼き小籠包)というものを知りました。呼名は小楊生煎(シャオヤンションジエン)で少し皮の厚い小龍包(しょうろんぽう)を焼いたものです。小ぶりの肉まんを鉄鍋で焼いた物を生煎(しゅんじぇん)と呼びます。この小楊生煎(Yang's Fried Dumpling)を出しているお店の名前も小楊生煎でです。

昔は屋台が沢山集まった屋台村にありましたが呉江路にあるビルに移転しました。長蛇の列が出来ている超人気店で上海市内に36店舗展開しているそうです。呉江路店が本店で、その本店に行ってみました。

こちらは入口から見た店内です。店内の席が少ないことから持ち帰りの人の方が多いけれども我々はホテルまで距離があるの゛店内で食べることにしました。実は店内で食べるのにはルール(手順)があるのでそれを説明いたします。先ずは入口の左側にあるカウンターで注文をしてお金を払います。お金を払うとレシートを渡されます。

こちらがカウンターのお姉さんです。レシートは後で料理と交換します。店内で食べることをことを告げると番号が書かれたプラスチックの板をもらいます。この板は後で席とりに使います。レシーと札を受け取ってすら列に並びます。このときに2人が必要なのです。列に並んで料理を受け取るころになると1人が札を持って席を取りに行きます。早すぎると文句を言われるし、遅いといつまでたっても席が取れないのでタイミングが大切です。

列に並びました。ガラス張りになっているので列に並んでいる時に作っているところを見ることが出来るのです。

平たい鉄鍋が4つ並んでおり順番に作っていきます。焼きあがると一番奥側に鉄鍋を移動してお客さんにレシートに書かれている数を渡していきます。店内で食べる人にはお皿で渡して、持ち帰りの人には発砲スチロールのパックに入れていきます。

焼いているところです。油と水とネギと胡麻を入れて木の蓋をしてしっかりと焦げ目がつくまで焼いていました。

皮に具を包む作業は流れ作業で行われていました。

写真だけではわかりにくいと思うので小楊生煎を作っているところの動画も撮りました。是非とも、こちらの動画は見てほしいです。最近まで旧形式で書かれていたので埋め込み状態では表示できなくなっていました。そのために2019年2月2日に新しいコードで埋め込みました。

古いコードのものも参考のために削除しないで残しました。

こちらが長~~い古いコードのままの画面です。元々はhttpのため表示もされていませんでしたが、httpsに書き換えてこの状態です。Windows 10とそれ以前のバージョンでは表示が違います。

正常に表示されているのはWindows10の場合で且つAdobe Flachが有効になっている場合です。以前のバージョンの場合も別画面であれば表示が出来ます。つまり見る方がPCがWindows10の場合はhttp→httpsにするだけで支障がないけれどもWindows8や7の方のために短いコードに書き換えた方がいいのです。

正常に表示されているのはWindows10の場合で且つAdobe Flachが有効になっている場合です。以前のバージョンの場合も別画面であれば表示が出来ます。つまり見る方がPCがWindows10の場合はhttp→httpsにするだけで支障がないけれどもWindows8や7の方のために短いコードに書き換えた方がいいのです。Watch on TouTubeFlash-embedded videos are no longer supported, but you can still watch this video on Youtube.

. WATCH ON YOUTUBE .Windows 8の場合

席を取りに行くタイミングが遅かったので苦労しましたが、やっと座れました。座った席からの入口の方の景観です。

小楊生煎は4個が6元(87円)で2人で12個(4個X3)頼みました。1人あたり6個です。

写真です。胡麻とネギが乗っていました。

2個だけひっくり返しました。こんがりと焦げ目がついているのが特徴です。

こちらも拡大写真を掲載いたしました。焦げ目がついているところの皮が分厚くなっているのです。その食感も人気のようです。

この写真で焦げたところの皮が分厚いことがわかってもらえると思います。また普通の豚まん(肉まん)と違い小龍包のようにスープ(肉汁)が入っているのも人気の理由です。

ほんとうにタップリとスープ(肉汁)が入っていました。食べるのにもコツが必要です。レンゲの上に小楊生煎を乗せて薄皮のところを少しかじって穴を明けてからゆっくりと食べます。一気に食べようとするとスープが飛んで周りの人に迷惑をかけることになってしまいます。自分の服も汚してしまうことにもなります。

小楊生煎以外はスープが7種類とビーフンが2種類あります。我々はCurry Beef Soupを頼みました。これは一杯7元だったので一人あたりの昼食代は9元+7元=16元(233円)となりました。

小楊生煎があるのは上海きってのグルメ街・呉江路にあります。地図でホテルから小楊生煎までのルートを示します。青色マークがOkura Garden Hotel Shanghaiで緑色のマークが小楊生煎です。緑のルートをクリックすると1.15kmと距離を表示します。

店名 小楊生煎 呉江路店(本店)

英名 Yang's Fried Dumpling

電話 021-6136-1391

住所 上海市呉江路269号2階

地図 https://goo.gl/maps/R4Cr7

営業 10:00~22:00

休日 年中無休

最寄 地下鉄2号線「南京西路」駅4号出口

動画 https://youtu.be/0SZ-hyM1Too (SORI登録)

ナビ https://www.shanghainavi.com/food/398/

liuringさんの町田の美味しい2題にトラックバックしています。

お餅の広島菜巻き [新年]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

2019年1月2日の朝食です。3段重の御節(おせち)と筑前煮は1月1日の昼食で全て食べてしまったので、お雑煮を主体とした軽い朝食となりました。ご飯を希望する人が2人いたのでお雑煮は6人分です。

こちらが1月2日のお雑煮です。1月1日はお澄ましタイプのお雑煮にして、1月2日は白味噌仕立てのお雑煮にすることもありましたが、お澄ましタイプが好評のようなので、今回は元旦も1月2日もお澄ましタイプのお雑煮でした。

お正月用に買ってあったハムも並びました。さらに沢山作った加須の湖の最後も並びました。

北海道の長男家族がお土産として持ってきたくれて、元旦の昼食にお披露目した、かま栄の「揚げかまぼこ」です。1月2日の朝食用に半分ほど残してあったのです。この皿が2皿並びました。元旦の昼食でも好評でしたが、この日も大人気でした。

北海道の長男家族がお土産として持ってきたくれて、元旦の昼食にお披露目した、かま栄の「揚げかまぼこ」です。1月2日の朝食用に半分ほど残してあったのです。この皿が2皿並びました。元旦の昼食でも好評でしたが、この日も大人気でした。

お漬物は3種です。奥から千枚漬け、牛蒡の漬物、広島菜の漬物です。

広島菜は大きな葉が特徴で、おにぎり包んでよく食べました。ちょうど海苔の大きさに切ってあったので、お餅の海苔巻き(磯辺巻き)を作ってみました。さっぱりして美味しかったです。旬は11月から2月だそうです。

今回の広島菜は、長野県の野沢菜、九州の高菜と共に日本三大漬菜と言われています。つまり広島菜漬は日本三大菜漬のひとつとなるわけです。広島菜の大きさが今まで実感できなかったので、ネットに掲載されていた広島菜の28品種を集計してみました。最大と最小は本当の最大・最小ではなく各品種ごとの代表値です。例えば重量・最小の1277gは川内在来桜井という品種の代表的値です。品種名は川内在来桜井、川内在来中西、県種苗原種、広島2号、小田種苗原種、広島平茎菜など28種です。集計してみると広島菜は葉幅の広い野菜(漬菜)でした。中肋幅は葉の中央を走る太い葉脈の幅のことです。

| 項目 | 単位 | 最大 | 最小 | 全平均 | |

| 重量 | g | 3243 | 1277 | 2093 | |

| 草丈 | cm | 48.1 | 36.0 | 42.2 | |

| 葉数 | 枚 | 46.0 | 29.3 | 33.9 | |

| 横径 | cm | 25.5 | 14.3 | 20.1 | |

| 最大葉幅 | cm | 33.7 | 24.2 | 28.6 | |

| 中肋幅 | cm | 10.0 | 6.2 | 8.4 |

さっぱりとした「お餅の広島菜巻き」を紹介したくて拡大いたしました。醤油に浸けた広島菜漬をお餅に巻きました。クリックすると拡大いたします。

広島菜に関しては今まで詳しく書いたことが無かったの調べてみることにいたしました。広島菜は白菜の一種で2~3kgの重さがあり、葉が広く大きいのが特徴です。収穫された広島菜は、ほぼ全てが広島菜漬になるそうです。

広島菜の原種はブラッシカ・ラパ(Brassica rapa)です。菜の花のような右の写真のブラッシカ・ラパを原種とした野菜は広島菜や白菜だけでなくミズナ、アブラナ、ハクサイ、コマツナ、カブ、タカナ、ノザワナ、チンゲンサイ、サイシン、タアサイなど驚くほど沢山あります。ブラッシカ・ラパは古代においては西アジア~北ヨーロッパの大麦畑に生える雑草で、農耕文化の広がりとともに、その雑草も世界中に広がったようです。そんな中で多様な栽培植物の原種となったと考えられています。その栽培野菜から広島菜が誕生したのは、江戸時代(一説では1600年ごろに安芸国藩主の参勤交代の時)に京都から、元となる京菜の種を広島に持ち帰えられて栽培されていました。明治に入り川内村の木原才次によって品種改良が行われて現在の原型の広島菜が出来上がり、さらに改良が重ねられて多くの品種の広島菜が生まれたと言われています。そんなことから広島菜は、京菜あるいは平茎(ひらぐき)と呼ばれているころもありました。広島県農林水産局の平成24年の資料に、広島県での広島菜の生産量は2,893t(2009年)と書かれていました。長野県の野沢菜の生産量が36,300t(2008年)に比べると少ないけれども、それだけに美味しさは格別に感じます。Brassicaからはじまる長い学名の中にhiroshimana(ヒロシマナ)の文字が入っています。

広島菜の原種はブラッシカ・ラパ(Brassica rapa)です。菜の花のような右の写真のブラッシカ・ラパを原種とした野菜は広島菜や白菜だけでなくミズナ、アブラナ、ハクサイ、コマツナ、カブ、タカナ、ノザワナ、チンゲンサイ、サイシン、タアサイなど驚くほど沢山あります。ブラッシカ・ラパは古代においては西アジア~北ヨーロッパの大麦畑に生える雑草で、農耕文化の広がりとともに、その雑草も世界中に広がったようです。そんな中で多様な栽培植物の原種となったと考えられています。その栽培野菜から広島菜が誕生したのは、江戸時代(一説では1600年ごろに安芸国藩主の参勤交代の時)に京都から、元となる京菜の種を広島に持ち帰えられて栽培されていました。明治に入り川内村の木原才次によって品種改良が行われて現在の原型の広島菜が出来上がり、さらに改良が重ねられて多くの品種の広島菜が生まれたと言われています。そんなことから広島菜は、京菜あるいは平茎(ひらぐき)と呼ばれているころもありました。広島県農林水産局の平成24年の資料に、広島県での広島菜の生産量は2,893t(2009年)と書かれていました。長野県の野沢菜の生産量が36,300t(2008年)に比べると少ないけれども、それだけに美味しさは格別に感じます。Brassicaからはじまる長い学名の中にhiroshimana(ヒロシマナ)の文字が入っています。広島菜の写真はネットから転用させていただきました。順番に出てくる写真で分かるように、広島菜の花も菜の花に似ています。

界 植物界 Plantae

界 植物界 Plantae 門 被子植物門 Magnoliophyta

綱 双子葉植物綱 Magnoliopsida

目 アブラナ目 Brassicales

科 アブラナ科 Brassicaceae

属 アブラナ属 Brassica

種 ブラッシカ・ラパ Brassica rapa

変種 ミカワシマナ 三河島菜

品種 ヒロシマナ 広島菜

学名 Brassica rapa L. var. toona Kitam. subvar.hiroshimana

日本三大漬菜の広島菜と野沢菜と高菜を比較してみます。野沢菜と高菜のしゃしんはネットから転用させていただきました。3種ともアブラナ属です。ただし広島菜と野沢菜がブラッシカ・ラパ(Brassica rapa)を原種とする変種であるのに対して、高菜はカラシナ(Brassica juncea)の変種です。漬物にした場合に広島菜が、野沢菜と高菜と大きく違うのは葉の根元の茎の部分(葉茎部)と中肋部が肉厚で幅が広いことです。

そのことから幅広い薄い葉と、幅広で肉厚な葉茎部(および中肋部)の両方が味わえるのが広島菜の特徴のように感じました。広島菜漬けの写真は元旦の昼食で撮った右の写真から切り取りました。

そのことから幅広い薄い葉と、幅広で肉厚な葉茎部(および中肋部)の両方が味わえるのが広島菜の特徴のように感じました。広島菜漬けの写真は元旦の昼食で撮った右の写真から切り取りました。 広島菜 野沢菜 高菜

広島菜は栽培量の割合に比べて沢山の品種があるのも特徴の一つです。それには広島菜が、同じ品種同士の交配を続けていると形質の弱い個体が増加していく、いわゆる近交弱勢(内婚劣勢/内婚弱性)の性質が強いことも関係しているのかもしれません。自家不和合性の植物でもあり、種を採取するときは複数の株が必要です。上で紹介した広島菜の28品種のリストを紹介します。

赤色数値が最大で緑色数値が最小です。オリジナルのリストには食味評価、草姿、葉形、葉色、葉肉厚も書かれています。28種の中で川内在来の名が入った品種が16種もあります。川内は伝統の場所のようです。地図の中のマークが川内地区(明治22年~昭和30年:沼田郡川内村 今:広島市安佐南区川内)です。地図内の✚のアイコンをクリックすると川内地区のエリアを表示します。

| 品 種 名 | 重量 | 草丈 | 葉数 | 横径 | 最大葉幅 | 中肋幅 | |

| g | cm | 枚 | cm | cm | cm | ||

| 1 | 広島菜-19922027 | 2,310 | 39.0 | 32.5 | 25.5 | 30.5 | 8.69 |

| 2 | 広島菜-19930004 | 2,098 | 43.4 | 32.3 | 19.1 | 28.4 | 8.73 |

| 3 | 川内在来竹田 | 3,023 | 43.5 | 38.3 | 23.8 | 27.1 | 9.10 |

| 4 | 川内在来宮田H | 1,480 | 36.0 | 41.7 | 14.3 | 25.1 | 6.17 |

| 5 | 川内在来田平 | 2,600 | 44.0 | 46.0 | 20.0 | 33.0 | 10.00 |

| 6 | 川内在来倉本 | 1,925 | 39.9 | 32.0 | 18.0 | 27.0 | 8.95 |

| 7 | 川内在来高崎 | 2,355 | 44.0 | 34.3 | 21.3 | 29.5 | 6.95 |

| 8 | 川内在来宮本 | 1,983 | 42.1 | 34.1 | 17.9 | 28.4 | 7.89 |

| 9 | 川内在来根石 | 2,210 | 43.5 | 33.5 | 22.5 | 31.4 | 8.65 |

| 10 | 川内在来板尾N | 2,090 | 38.6 | 30.7 | 19.3 | 27.0 | 9.77 |

| 11 | 川内在来板尾E | 2,070 | 39.7 | 34.7 | 24.7 | 33.7 | 7.70 |

| 12 | 川内在来宮尾M | 1,645 | 41.3 | 30.5 | 18.0 | 27.5 | 7.53 |

| 13 | 川内在来辰広 | 1,900 | 43.5 | 30.0 | 17.5 | 31.0 | 9.20 |

| 14 | 川内在来松田 | 2,550 | 45.5 | 32.0 | 18.5 | 24.8 | 9.50 |

| 15 | 川内在来両祖M | 2,317 | 43.3 | 30.0 | 22.7 | 29.8 | 9.50 |

| 16 | 川内在来両祖I | 2,040 | 37.7 | 33.0 | 18.7 | 24.2 | 8.63 |

| 17 | 川内在来桜井 | 1,277 | 41.9 | 33.8 | 18.3 | 26.7 | 7.03 |

| 18 | 川内在来中西 | 2,000 | 40.4 | 34.3 | 19.3 | 28.8 | 8.43 |

| 19 | 県種苗原種 | 1,395 | 42.1 | 29.3 | 16.8 | 24.5 | 6.93 |

| 20 | 広島2号 | 2,167 | 41.3 | 31.2 | 18.8 | 28.2 | 7.92 |

| 21 | 小田種苗原種 | 2,050 | 45.8 | 33.3 | 18.3 | 31.7 | 8.24 |

| 22 | 広島平茎菜 | 2,100 | 40.8 | 32.0 | 19.7 | 26.7 | 9.28 |

| 23 | 広島菜-19932928 | 2,530 | 48.1 | 30.3 | 23.0 | 30.8 | 9.50 |

| 24 | 広島菜-19932939 | 3,243 | 47.2 | 39.7 | 23.8 | 31.6 | 9.42 |

| 25 | 井谷種苗 | 2,193 | 44.8 | 35.7 | 22.8 | 28.8 | 8.34 |

| 26 | 灰本系 | 1,415 | 38.8 | 35.8 | 20.3 | 29.6 | 8.18 |

| 27 | 広島菜1号 | 2,147 | 44.8 | 37.0 | 21.0 | 26.9 | 8.02 |

| 28 | 中野系 | 1,477 | 39.2 | 31.2 | 17.8 | 28.0 | 7.65 |

川内地区の広島菜畑のストリートビュー(2014年1月) → ポチッ