三陸海岸沿いの鉄道 [東北]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

前記事で八戸線の陸奥湊駅の前の朝市と食堂を紹介したのをきっかけに八戸線(はちのへせん)を調べてみました。昔(1909年~1924年)は八ノ戸線でした。

前記事で八戸線の陸奥湊駅の前の朝市と食堂を紹介したのをきっかけに八戸線(はちのへせん)を調べてみました。昔(1909年~1924年)は八ノ戸線でした。東北本線は1891年9月1日に盛岡~青森が開通して上野 ~青森が全通開業しましたが八戸駅(尻内駅)は発展していた現・本八戸駅周辺である海沿いの八戸市街から離れていたことから1894年1月4日に尻内駅(現:八戸駅)から八ノ戸駅(現:本八戸駅)を結ぶ支線を敷設したのが始まりだそうです。現在は盛岡~青森を「青い森鉄道」が2002年12月1日(盛岡~八戸)と2010年12月4日(八戸~青森)に引き継ぎました。八戸線が久慈駅まで全線開通したのは1930年3月27日です。陸奥湊駅は1926年7月11日に新設されました。写真はWikipediaから転用させていただいた八戸線のキハ40形(上)とキハ110系TOHOKU EMOTION(下)です。

名称 八戸線(はちのへせん)

名称 八戸線(はちのへせん)所有 東日本旅客鉄道(JR東日本)

開業 1894年1月4日

距離 64.9km 八戸駅~久慈駅

駅数 25駅

軌間 1,067mm

軌間 1,067mm線路 単線

電化 全線非電化

速度 最高 85km/h

車両 キハ40形・キハ48形 キハ110系700番台

下記の地図の八戸駅(

八戸線の沿革

1894年01月04日 東北本線の支線として開業 尻内駅~八ノ戸駅

1894年10月01日 八ノ戸駅~湊駅(━━)を開業

1909年10月12日 八ノ戸線と命名(制定)

1924年11月10日 八ノ戸駅~種市駅を開業 八戸線へ改名

1925年11月01日 種市駅~陸中八木駅を開業

1926年07月11日 陸奥湊駅を新設

1930年03月27日 全線開通

1985年03月14日 湊駅が廃止(廃駅) 貨物支線(━━)の廃線と同時

2011年03月11日 東日本大震災の大津波により全線不通

2011年03月18日 八戸駅~鮫駅で運行を再開 この後随時再開

2012年03月17日 全線再開 最終区間:種市駅~久慈駅

駅名変更

尻内駅 (1891年9月1日) → 八戸駅 (1971年4月1日)

八ノ戸駅(1894年1月4日)→八戸駅(1907年11月1日)→本八戸駅(1971年2月1日)

陸奥湊駅を通っている八戸線は三陸海岸沿岸を走行する鉄道の一つで、起点の八戸駅から下記の6つの線を乗り継ぐと前谷地駅(宮城県石巻市)まで行くことができます。リスト内の北リアス線と南リアス線は2013年4月1日~9月28日に放送されたNHK朝ドラ「あまちゃん」で有名になった三陸鉄道です。それ以外はJR東日本です。北リアス線の堀内駅が物語の中の「袖が浜駅」です。

八戸線 64.9km 25駅 八戸駅 ~ 久慈駅

八戸線 64.9km 25駅 八戸駅 ~ 久慈駅北リアス線 71.0km 17駅 久慈駅 ~ 宮古駅

山田線 157.5km 28駅 盛岡駅 ~ 宮古駅 ~ 釜石駅

南リアス線 36.6km 10駅 釜石駅 ~ 盛駅

大船渡線 105.7km 31駅 盛駅 ~ 気仙沼駅 ~ 一ノ関駅

気仙沼線 72.8km 24駅 気仙沼駅 ~ 前谷地駅

ルート検索をしてみました。想像していた表示ではありませんでした。

現在、山田線の宮古駅から釜石駅は東日本大震災のため運休中のため岩手県北バスと岩手県交通バスを乗り継ぐことになります。復旧後は三陸鉄道へ移管される予定なので三陸鉄道は久慈駅から盛駅へ一本でつながることになります。さらに大船渡線の盛駅から気仙沼駅までと、気仙沼線の気仙沼駅から柳津駅も東日本大震災のため運休中のため代替えのバス(BRT)の利用となります。つまり東日本大震災(2011年3月11日)から6年が経過しても山田線と大船渡線と気仙沼線がいまだに復旧していないのです。八戸線以外は復旧していないJR東日本に比べて三陸鉄道がいかに頑張ったかが感じられます。画面をクリックするとルート検索のオリジナルの画面を表示するように設定しています。

━━━━ 鉄道運行中

━━━━ 鉄道運休中 バスによる振替輸送 バス専用線輸送(BRT)

八戸駅を出発して当日に前谷地駅に着けるのは5時35分発だけで15時間32分かかります。翌日に着く列車は5本(7:14発 12:22発 16:23発 17:15発 20:26発)あり、20時間6分~23時間56分かかります。ちなみに東京駅から八戸駅まで新幹線で3時間30分です。枠内は山田線の本日の注記です。

東日本大震災の影響で、本日も宮古~釜石駅間の運転を見合わせています。なお、岩手県北バス・岩手県交通への振替輸送を行っています。(3月29日 05時00分掲載)

各路線の写真を紹介したいと思います。写真は全てフリー百科事典のWikipediaから転用させていただきました。

八戸線 北リアス線

山田線(運休) 南リアス線

大船渡線(運休) 気仙沼線(75%運休)

大船渡線(BRT) 気仙沼線(BRT)

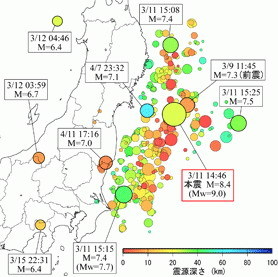

参考に東日本大震災の東北地方太平洋沖地震(2011年3月11日14時46分18.1秒)の前震・本震・余震の大きさ(マグニチュード)と震源深さのマップを右に紹介します。本震、最大前震、最大余震は下記のとおりです。

・前震 3月09日11時45分 M7.3

・前震 3月09日11時45分 M7.3・本震 3月11日14時46分 M8.4

・余震 3月11日15時15分 M7.6

・震度4以上の余震

2011年3月 ・113回

2011年残・・225回

2012年・・・ 52回

2013年・・・ 35回

2014年・・・ 24回

2015年・・・ 11回

クリックすると大きな地図を表示します。下記は「潮騒のメモリー」などの動画です。

注: ► をクリックしても起動しない場合は画面をクリックすると動画が起動します。

朝ドラの「あまちゃん」に名前が登場する北三陸鉄道(北鉄)の駅は、主に北三陸駅、袖が浜駅、畑野駅、宮古駅の四つだそうです。モデルとなった実際の駅は次のように考えられています。ロケ地の中でも、特に堀内駅周辺での撮影は多かったようです。下の駅名標(駅名板)の隣駅表示には磯野(Isono)駅、陸中白浜(Rikuchushirahama)駅、御崎(Osaki)駅が出てきます。久慈駅 北三陸駅(架空)

堀内駅(ほりないえき) 袖が浜駅(架空)

田野畑駅 畑野駅 (架空)

宮古駅 宮古駅 (実名)

八戸の名物大衆食堂 大洋食堂 [東北]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

青森県の八戸(はちのへ)で、朝食を食べたお店です。

前日の夕食を食べた山海楼のお店を紹介してくれた人が、初めて八戸に来たのであれば、朝市に行くことを薦めてくれました。初めての町なのでさっそく行くことにしました。三沢空港から朝のフライトで東京に帰るため時間が限られていたのでホテルに6時50分にタクシーを呼んでもらって出かけました。朝食も朝市の場所にある大洋食堂で食べるといいですよ言われたので先ずは、その大洋食堂で腹ごしらえをしてから朝市を見ることにしました。

日曜日には4ケ所ほどで朝市が開かれるそうですが平日は陸奥湊駅前のここだけと聞きました。

中に入ると細長いカウンターに沢山の椅子がおかれていました。お客さんは我々が最初のようで真中の席に座りました。こちらが右側で沢山のサインが書かれた色紙(しきし)が張られていました。色紙に書かれている名前を読んでみると、うど鈴木、坂口慶二、高橋麻緒(ディレクター)、安住アナウンサー、結城貢、桂古文治、丹波義隆、いな かっぺい、三宅裕ニ、グッチ裕三、などの名前が読み取れます。

こちらが左側でこちらにも色紙(しきし)が張られていました。ネットで検索すると沢山出てきました。どうやら大洋食堂は名物食堂だったようです。

調べてみると大洋食堂は、雑誌や本やテレビなどに何度も登場していお店でした。こちらの写真では、大山のぶ代(ドラエモン)、野村みち子(しずかちゃん)、小原のり子、など7枚の色紙を見ることが出来ます。

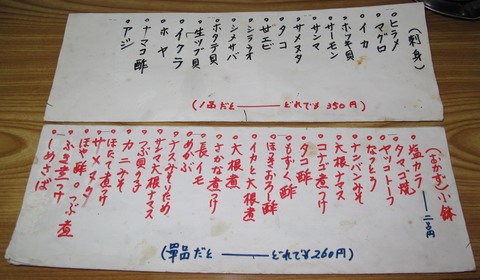

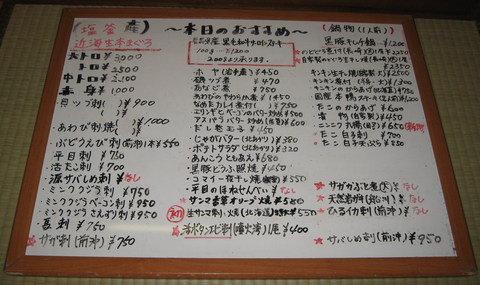

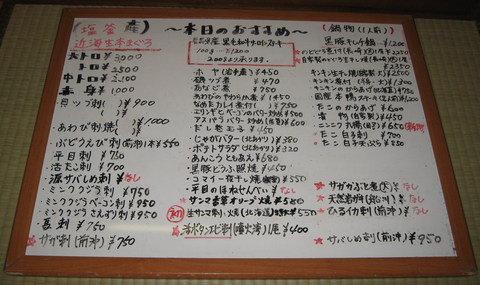

表のメニューが見やすいのでそちらの写真で紹介します。代表的な料理は「お造り三品刺身定食小鉢汁つき」1050円 「イチゴ煮汁定食」1050円です。今の時期は「いくら定食」も旬でおいしいと薦められました。定休日は日曜日ですが、今回の連休は営業すると書かれています。高速道路が千円になって、連休の客さんが増えたそうです。

「お造り三品刺身定食小鉢汁つき」1050円を頼むとこの刺身の中から好きな3品と小鉢1品を選びます。

定食関係のメニューです。イチゴ煮汁の入った定食以外は、トーフ汁、ワカメ汁、シジミ汁、めかぶ汁、きのこ汁、ほしな汁、せんべい汁、かに汁、あら汁、すりみ汁、サケ三平汁の11種類から一品を選びます。イチゴ煮汁はウニとアワビ(or つぶ貝など)が入った潮汁(うしお汁)のことです。(右の写真)

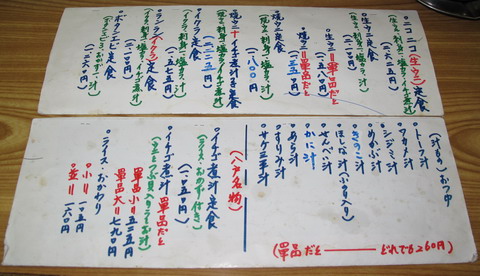

ニコニコ生うに定食 2625円

ニコニコ生うに定食 2625円生うに定食 2100円

焼うに定食 1800円

焼うに+イチゴ煮汁つき定食 2225円

いくら定食 1575円

ランランいくら定食 2100円

ボタンエビ定食 1260円

イチゴ煮汁定食 1050円

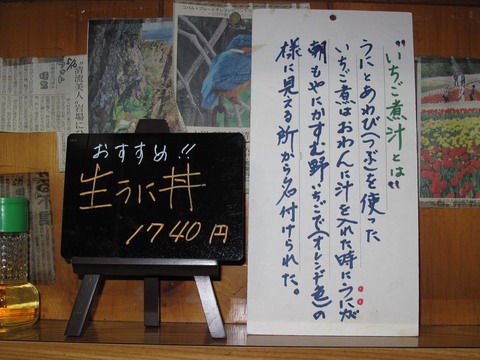

いちご煮汁も魅力的でしたが、思い切って生うに丼にしました。

これが生うに丼です。最初からどんぶりに乗ってこなくて別に出てきました。ウニにワサビ醤油をかけてご飯に乗せました。

雲丹です。八戸の近くでも雲丹は取れるそうですが、今の時期は北海道産がおいしいそうです。おそらくこれも北海道産だと思います。朝から豪華すぎました。東京について昼食はおにぎり1つにしました。

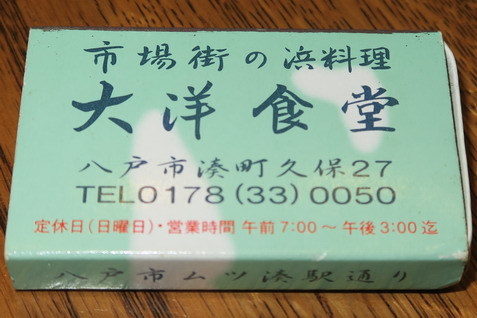

お店を紹介しておきます。地図の中央あたりの臙脂色マーク(

名前 大洋食堂 クリック→Google Yahoo

住所 青森県八戸市湊町久保27

青森県八戸市大字湊町字久保27

電話 0178-33-0050

営業 7:00~15:00

休み 日曜日

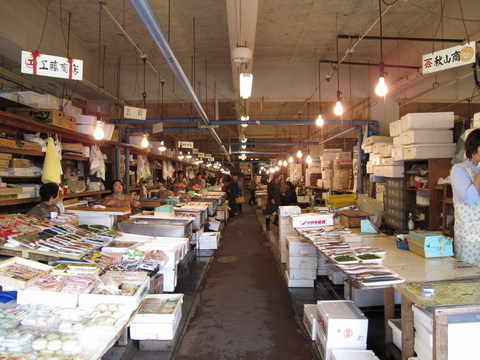

朝食を食べ終わって朝市を廻ってみました。さすが沢山の魚介類でいっぱいでした。ホヤも沢山売っていました。

干かれいがおいしそうだったので2種類、計8匹買いました。

常設の市場もありました。海の幸を中心に沢山のものが売られていました。

果物も人気でした。

陸奥湊駅も紹介しておきます。1926年7月11日に国有鉄道の駅として開業し、現在は「青い森鉄道(旧:JR東日本)」の八戸線の駅です。八戸線は1894年1月4日開業です。

この後、三沢空港にタクシーで移動してJAL154(10時50分)のフライトに乗って東京に帰りました。つまり、冒頭で書かせていただいたように、わざわざ、こちらのお店の朝食を食べたくてタクシーで来たのでした。

大洋食堂があった陸奥湊駅(Ⓐ)から三沢空港(Ⓑ)までのルートを青い線(━━)で示します。クリックして広範囲の地図を表示させると、八戸(はちのへ)の位置が分かりやすいと思います。

追伸 2017年6月2日

偶然ですが、大洋食堂でもらったマッチを使っていました。クリックするとわかりますが、残りは3本です。

八戸はやっぱり魚料理でした。 山海楼と八戸屋台村 [東北]

青森県の八戸に初めてぃった時の記事です。八戸(はちのへ)へ行くのは、初めてで、魚などの海の幸がおいしいと聞いていたので楽しみしていました。何度も八戸に来ている人に紹介されたお店に、さっそく食べに行きました。偶然ですが、八戸港ではサバが水揚げされていると朝のニュースでやっていたので、さっそくサバしめ刺(前沖)を頼みました。確かに軽くしめられた新鮮な鯖でした。八戸前沖鯖というブランドもあるそうです。550g以上の八戸前沖鯖はさらに八戸前沖・銀鯖と呼ばれるそうです。

おすすめメニューです。こちらからすべて選びました。

クリックすると拡大するので読みやすいと思います。

これは上のメニューのサガ刺です。前沖と書かれています。八戸港の沖のことを前沖と呼ぶと説明されました。地元の魚です。サガは知らないけれどカサゴ系の魚のようです。これは格別に新しくておいしかったです。

調べた結果、サガはメヌケ(目抜)という魚でした。メヌケは条鰭綱カサゴ目フサカサゴ科メバル属の中で、右の写真のように体が赤く、大型になる魚の総称だそうです。サンコウメヌケ(三公目抜)、オオサガ、バラメヌケ(バラサガ)などがメヌケと呼ばれるそうです。八戸地方ではサンコウメヌケ(サンゴメヌケ)が多いようです。

調べた結果、サガはメヌケ(目抜)という魚でした。メヌケは条鰭綱カサゴ目フサカサゴ科メバル属の中で、右の写真のように体が赤く、大型になる魚の総称だそうです。サンコウメヌケ(三公目抜)、オオサガ、バラメヌケ(バラサガ)などがメヌケと呼ばれるそうです。八戸地方ではサンコウメヌケ(サンゴメヌケ)が多いようです。

こちらは北海道産のサンマ刺しです。すばらしい色合いで、これも新鮮でした。

三陸はやはりホヤですね。新鮮だと匂いがないのであたらしいものが食べれる時は、いつも頼んでいます。

最初はビールです。でも、この料理だと日本酒が飲みたくなりますね。青森の銘柄の田酒(でんしゅ)を頼みました。ただし、この時点では私はまだビールにしていました。女性に注いでもらうとうれしいですね。こちらのお店には3人で来ましたが2つの器にお酒を注いでいるのが判ってもらえると思います。

醸造元 西田酒造店

醸造元 西田酒造店住所 青森県青森市油川大浜46

杜氏 細川良浩(2005年~)

仕込水 八甲田山系伏流水(軟水)

創業 1878年 139年前

主銘柄 田酒(1974年~)

地図 https://goo.gl/maps/hCB5sA8SbZ32

メニューの中に気になったものがありました。さっそく頼みました。たこ白子刺です。これは初めて食べたような気がします。

ニンニク丸揚です。今日、唯一のシーフード以外の料理です。お店を紹介して予約を入れてくれた人のおすすめだったので頼んでみました。確かに大粒のニンニクで田楽味噌との相性がよかったです。

こちらは噴火湾産の活ボタン海老です。店主さん自ら持ってきて殻をむいてくれました。こちらはあまりにもおいしかったので追加をしてしまいました。

海老の部分を拡大いたしました。

活きた海老の新鮮さが伝えられたでしょうか。

前沖の「ぶとうえび刺」も頼みました。

ぶどうえびの頭は焼いてもらいました。おいしい料理に変身です。こちらも店主さん自らが、おろし金で岩塩を削って、かけてくれました。

メニューの中で気になっていた塩釜産の大トロを頼んでしまいました。二種類あります。左側が近海生本マグロで右側が遠洋の冷凍マグロ(スペイン沖)ですがどちらもおいしかったです。

大トロを頼むと目の前でワサビをおろしてくれました。これも店主さんです。

店長がすってくれた生わさびが乗りました。

大トロも注文したことだし別の日本酒も頼みました。田酒という最初に飲んだお酒と同じ銘柄ですが、これは純米大吟醸です。いいお酒とのことなので、それまでは私はビールでしたが、さすがに純米大吟醸を飲ませていただきました。調べてみるとネットで買っても1.8Lが約2万円するお酒でした。

大トロも注文したことだし別の日本酒も頼みました。田酒という最初に飲んだお酒と同じ銘柄ですが、これは純米大吟醸です。いいお酒とのことなので、それまでは私はビールでしたが、さすがに純米大吟醸を飲ませていただきました。調べてみるとネットで買っても1.8Lが約2万円するお酒でした。 さらに調べてみると最初に2人が飲んでいた田酒も純米酒でいいお酒でした。3つの器の1つが私のお酒です。個室でゆっくりと飲めるのも良かったです。八戸は初めてだったので、八戸のお店のレベルは判りませんが、何度も八戸に来ている人に紹介してもらったお店なので間違いないのではないかと思います。

さらに調べてみると最初に2人が飲んでいた田酒も純米酒でいいお酒でした。3つの器の1つが私のお酒です。個室でゆっくりと飲めるのも良かったです。八戸は初めてだったので、八戸のお店のレベルは判りませんが、何度も八戸に来ている人に紹介してもらったお店なので間違いないのではないかと思います。

最終的に食べた料理を計算してみました。 前沖:八戸港の沖で採れた魚介

サバしめ刺(前沖) 950円

サガ刺(前沖) 750円

生サンマ刺(北海道) 550円

ホヤ(岩手産) 450円

たこ白子刺 700円

ニンニク丸揚げ(新物) 650円

活ボタンエビ刺(噴火湾) 400円x6=2400円

ぶどうえび刺(前沖) 550円x3=1650円

大トロ(塩釜産) 3000円 + 2500円 料理計 13600円 / 3名

こちらがお店である山海楼です。

料理も手頃なお値段のものが多かっく満足したのでお店の場所をを紹介させていただきます。

地図の中央あたりの臙脂色マーク(

店名 うまいもんや 山海楼

住所 青森県八戸市鷹匠小路2

電話 0178-24-2192

店主 福田 勝元さん

ホテルから食事をした山海楼まで歩いて行きましたが、途中に小さな居酒屋だ沢山集まった路地の中を歩いて行きました。帰りもここを通りました。ここは八戸屋台村「みろく横丁」と呼ばれるところでした。八戸屋台村「みろく横丁」には現在26店舗が並んでいるそうです。店名の短い順に並べてみました。着色された店名をクリックすると各お店のホームページが表示されるように設定いたしました。

どのお店も看板娘さんらしい人がおられて、競ってお客さんを呼び込んでおられました。さすが、八戸市は青森県下第二の都市だけのことはありました。みろく横丁の「みろく」は弥勒菩薩の弥勒(みろく)ではなく三六(みろく)です。八戸屋台村は三日市町と六日市町をまたいでいることから両町の頭文字の三(み)と六(ろく)から「みろく横丁」と命名されたそうです。三日町側が135坪で六日町側が95坪だそうです。

楽しそうな雰囲気だったので、結構沢山食べた後でしたが、帰りに、おでんが並んだお店に入りました。どこのお店もコの字型のカウンターがあるので、そのコの字型のカウンターに座りました。

いつまでお店が開いているのか聞くと、カウンターの中に座っている看板娘さんから「朝まで」との答えが返ってきました。入ったお店の名前は覚えていないのですが、ホームページなどを見比べた結果、マンキ食堂ではないかと感じでいます。

臙脂色のライン(━━)で囲っているところが八戸屋台村・みろく横丁です。右側の地図はクリックすると拡大します。