井野の辻切り 2017年1月25日 新しくなった大蛇 [風習・歴史]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

千葉県佐倉市井野には「辻切り」と呼ばれる昔からの伝統行事があります。集落に病気や災いの侵入を防ぐために集落の道の境(辻)にワラの大蛇を掛ける風習です。災いを切るために辻に取り付けることから「辻切り」と呼ばれています。

その藁の蛇を作って集落の境に掛けるのが井野地区では1月25日に行われることから古い「辻切り」が見られる1月24日と新しい「辻切り」が見られる1月25日に散策してみました。前日の1月24日は16km歩きましたが、この日1月25日は20km歩くことになり、薄い靴下が擦り切れて穴が沢山開いてしまい、安物の運動靴の限界を感じました。2017年1月24日の古い辻切りに関しては先日紹介いたしました。→ポチッ

その藁の蛇を作って集落の境に掛けるのが井野地区では1月25日に行われることから古い「辻切り」が見られる1月24日と新しい「辻切り」が見られる1月25日に散策してみました。前日の1月24日は16km歩きましたが、この日1月25日は20km歩くことになり、薄い靴下が擦り切れて穴が沢山開いてしまい、安物の運動靴の限界を感じました。2017年1月24日の古い辻切りに関しては先日紹介いたしました。→ポチッ今回は1月25日の新しくなった「辻切り」を紹介したいと思います。

2017年1月25日は午前(8時35分~10時55分)と午後(12時02分~14時20分)の2回ほど散策いたしました。午前中の散策では準備してところを見ることが出来ましたが、新しくかけられた「辻切り」を見ることが出来ませんでした。

午後の散策ではEの「辻切り」は1月25日13時53分の時点では、まだ新しい「辻切り」にはなっていませんでしたがE以外は新しくなっていました。

井野地区の藁の蛇が飾られる場所が下記の航空写真のA~Iなのです。行事前日(1月24日)のA~Iの写真を順番に紹介します。つまり掛けてから364日目の藁の蛇の姿です。A~I以外のマークは他の地域の辻切りです。航空写真の中の

━━━ 1月25日午前の散策 A→C→E→F→D→C→E→A→(車)→H→(車)→A

━━━ 1月25日午後の散策 A→B→C→D→E→F→E→H→I→E→A

1月25日8時53分時点の古い「辻切り」です。

Aの場所のすぐ横には井野会館がありそこではAとBの場所に飾る2体の辻切りが作られていました。8時50分には沢山の人が集まっていました。藁の蛇づくりは建物の中で作られるそうです。

井野地区の辻切りは各場所の近くの家で別々に藁の蛇が作られます。ただし、AとBの地点だけは同じ場所で作られるようです。

近隣地域で同じ辻切りがある下高野地区や上高野地区では、一か所で全ての藁の蛇を作っていますが、その点でも井野地区は違っていました。

集められてきた藁を水(又はお湯)に漬けているところです。

さらに藁に水をかけていました。

水に濡らした藁を「かけ矢」と呼ばれる大型木槌で叩いて柔らかくしていました。木槌で藁を叩いている動画を紹介いたします。

丁度、古い藁の蛇を取り外していること見ることが出来ました。高いハシゴに登っています。

取り外しているところです。

蛇の頭が落下しているところです。

地面に藁の蛇はすべて落ちました。この後、他の場所を廻って10時53分でもまだ新しい蛇は取り付けられていませんでした。ここで待って新しい蛇を取り付けるところを撮りたかったのですが、送電線取替工事の写真も撮りたかったので一旦は離れました。

この日1月25日の2回目となる午後の散策で12時17分に来るとすでに新しい辻切り(藁の蛇)が取り付けられていました。

蛇の頭の部分です。お札とヒイラギの小枝を刺していました。冒頭で紹介したした写真はこちらです。高い位置なので離れた場所から100mm-400mmのレンズで目いっぱいレンズ焦点距離の400mmで撮りました。シャッタースピードは1/320秒で、ISOは125で、絞り値(F)は5.375です。

遠くから見た写真です。新しい藁の蛇なので、中央に木に辻切りが飾られているのが判ってもらえると思います。

朝の時間帯は井野会館で辻切りを作っていることが判っていたためにB地点には行きませんでした。したがって1月24日の写真を掲載いたします。

1月25日12時25分の写真です。すでに新しい藁の蛇が置かれていました。

こちらも頭の部分の写真を掲載いたします。

細い道の古い竹の株の部分に辻切りが置かれていました。

B地点に1月25日9時15分に来ましたが、やはりまだ新しい辻切りは取り付けられていませんでした。

1月25日12時29分に来てみると新しい辻切りになっていました。実を以前にこのD地点で藁の大蛇を取り付けるているところに偶然にも居合わせたことがありました。それは2009年1月25日10時46分で、その時に撮ったのが右の写真です。今までの「辻切り」に関する記事は下記の通りです。

1月25日12時29分に来てみると新しい辻切りになっていました。実を以前にこのD地点で藁の大蛇を取り付けるているところに偶然にも居合わせたことがありました。それは2009年1月25日10時46分で、その時に撮ったのが右の写真です。今までの「辻切り」に関する記事は下記の通りです。2017年1月29日に行われた下高野の辻切りの藁の大蛇造りに、役に立ちませんが参加(8時50分~15時)させていただきました。

掲載年 行事が行われる日

2017年 八千代市下高野 → ポチッ 2017年1月29日(日) 参加

2017年 佐倉市井野 → ポチッ 1月25日(水)

2017年 佐倉市井野 → ポチッ 1月25日(水)

2016年 八千代市下高野 → ポチッ 2016年1月31日(日)

2015年 八千代市下高野 → 2015年2月02日(月)

2014年 八千代市下高野 → ポチッ 2014年2月02日(日)

2013年 佐倉市小竹 → ポチッ

2013年 八千代市下高野 → 2013年1月27日(日)

2012年 八千代市下高野 → ポチッ 2012年1月29日(日)

2012年 八千代市上高野 → ポチッ 1月25日前後の土曜か日曜

2012年 八千代市下高野 → ポチッ 2012年1月29日(日)

2010年 八千代市下高野 → ポチッ 2010年1月24日(日)

2009年 佐倉市井野 → ポチッ 1月25日(日)

2008年 佐倉市井野 → ポチッ 1月25日(金)

上での紹介の順だと同じようにヘビの頭の部分を紹介します。目に関しては場所によって違うようです。

新しい辻切りは遠くからの写真でもすぐに判ります。辻であることが判ってもらえると思います。

1月25日9時45分の状態です。辻切りは古いままですが、取替準備のためのハシゴがかけられていました。

1月25日12時33分にはすでに新しい辻切りになっていました。

こちらも蛇の頭の部分を掲載します。

黄色の丸い円の部分に辻切りが設置されています。ここも辻です。写真をクリックすると特別に大きく拡大するように設定いたしましたので、藁の大蛇を確認できると思います。

1月25日は9時半ごろに来てさらに12時39分にも来ましたが、新しい辻切りになっていませんでした。他の場所を廻って再度来ることにしました。

右の写真は以前に撮った大蛇を作っている時の写真です。この時は天気もよくて暖かかったために屋外で作られていましたが、今年は寒かったので屋内で作られているようで見ることは出来ませんでした。

右の写真は以前に撮った大蛇を作っている時の写真です。この時は天気もよくて暖かかったために屋外で作られていましたが、今年は寒かったので屋内で作られているようで見ることは出来ませんでした。その時の経験から午前中に作り終えて、昼食をとって午後からした取り換えるのだと思い、一旦は次の場所に向かいました。

他の場所を廻って13時53分にも来てみましたが、まだ新しくなっていませんでした。2009年の時は13時44分に取り換えました。E地点だけは遅い時間帯での取替になるようです。他の地域は12時までには取り換えている感じがしました。2009年の時もE地点以外は午前中の取替でした。取替がいつになるか判らないのでので一旦引き上げました。1月25日は、この場所に3度来ることになりました。

E地点の新しい辻切りの写真を撮るために1月26日9時26分に再訪問いたしました。時間帯は分からないけれども1月25日中には取り換えられたようです。

E地点の新しい辻切りの写真を撮るために1月26日9時26分に再訪問いたしました。時間帯は分からないけれども1月25日中には取り換えられたようです。右の写真は以前に撮った大蛇を取り付けているところの写真です。その時は最初から最後まで見ることが出来ました。その時の記事はこちらです。→ポチッ

頭の部分です。ここの辻切りには、首に白い玉がぶら下がっています。他の地点でも見かけましたが、白い玉の中には五穀米が包まれているようでした。目の中にも入れるようです。

ここも辻になっていました。電信柱の横の木に辻切りがかけられています。

この場所の雰囲気を紹介します。

動画でもE地点の辻切りと周囲を紹介します。

こちらには1月25日9時35分に到着しましたが、やはり古い辻切りのままでした。

1月25日12時50分には新しい辻切りになっていました。こちらは北側から撮ったもので高層マンションがバックに写っています。コンクリートの高架はユーカリが丘線です。

南側から撮った写真です。

頭の部分も紹介します。舌には唐辛子が使われていました。

遠くから設置場所を紹介します。

歩いて2分のところにはイオンタウン・ユーカリが丘がある場所です。

この辻切りは佐倉市立井野小学校校内の木に飾られているものです。1月24日の時点で新しい蛇になっていましたのて1月25日は訪問を省略いたしました。写真は1月24日に撮ったものです。

頭の部分を拡大いたしました。

赤い矢印( ↓ )のところに藁の蛇が飾られています。学校の敷地の隣りには国指定の文化財である井野長割遺跡があります。建物の右側です。

1月25日10時43分でもまだ古い辻切りで新しい辻切りは取り付けられていませんで氏。2009年1月25日の時は10時6分に右の写真のように新しい藁の蛇の取り付け作業をされていました。

1月25日10時43分でもまだ古い辻切りで新しい辻切りは取り付けられていませんで氏。2009年1月25日の時は10時6分に右の写真のように新しい藁の蛇の取り付け作業をされていました。沢山の新しい建物で出来ているこの場所で辻切りが続けられているのはすばらしいと思います。

1月25日13時14分には新しい辻切りになっていました。ここで歩いてくるのは距離があるので結構大変でした。

ここの蛇だけが目が赤いのが特徴です。

少し離れた場所からの写真です。

ここの辻切りも1月24日の時点で新しくなっていたので、ここに寄る必要は無かったのですが、通り道だったので写真を撮りました。

時間は13時37分でした。すでに紹介しているように、こちらは駐車場のフェンスに特設バーが置かれて設置されていました。少なくとも8年前は右の写真のように民家の木に取り付けられていましたが、駐車場が出来たために現在のような飾り方になったようです。おそらくこのあたりの人は平日に時間を作るのが難しくて土曜日か日曜日に作業が行われたのだと思います。お札も取り付けられていました。

時間は13時37分でした。すでに紹介しているように、こちらは駐車場のフェンスに特設バーが置かれて設置されていました。少なくとも8年前は右の写真のように民家の木に取り付けられていましたが、駐車場が出来たために現在のような飾り方になったようです。おそらくこのあたりの人は平日に時間を作るのが難しくて土曜日か日曜日に作業が行われたのだと思います。お札も取り付けられていました。

駐車場内側からし野心を撮らせていただきました。このあたりが新しい住宅地になっていることが判ると思います。見えている住宅地は新しく出来た佐倉市西ユーカリが丘5丁目です。

頭の部分を拡大いたしました。

少し遠くから撮りました。

ベルリン郊外の風車のある景色 [ベルリン]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

ドイツの首都ベルリンの郊外の景色です。沢山の風力発電用の風車が立っています。写真を撮っている高さは110mで、南側を除いてほぼ360度がこのような景色なのです。驚くのは風車の大きさです。手前に立っている風車の塔の高さは115m程度とあまり高くありませんが、遠くに立っている風車の塔はすべて160mを超えています。

なぜ高さがわかるかと説明すると写真を撮っている高さが110mなので塔と地平線がクロスするところが110mなのです。手前の塔は地平線より少し高いので約115mと推察しました。遠くの風車は、地平線より上の部分の長さと110mと比較して上の部分が40m~60m程度と想定出来るわけです。したがって塔の高さは150m~170mと想像できたわけです。塔の高さが160mとなると発電量も最大級の風車と言うことになります。

なぜ高さがわかるかと説明すると写真を撮っている高さが110mなので塔と地平線がクロスするところが110mなのです。手前の塔は地平線より少し高いので約115mと推察しました。遠くの風車は、地平線より上の部分の長さと110mと比較して上の部分が40m~60m程度と想定出来るわけです。したがって塔の高さは150m~170mと想像できたわけです。塔の高さが160mとなると発電量も最大級の風車と言うことになります。ヨーロッパで風力発電に力を入れているのが、スペインとドイツです。ドイツに隣接した国、オーストリアでも風力発電を沢山見かけました。冒頭の写真はクリックすると拡大します。

1,161 77 14 3

このレッドラインより上の記事は2010年7月29日に掲載させてもらった部分ですが、2017年1月22日に まつひらさんから、風車の場所を詳しく知りたいとのコメントを頂いのをきっかけに、風車の位置を入れた航空写真などを添付してブラシュアップいたしました。

つまりレッドライン(━━━━) より下が今回新しく追加掲載した部分です。

追加した写真、動画、Google航空写真は下記の通りです。

写真 4枚 北方向 西方向 南方向 撮影場所

動画 1つ 西方向

航空写真 2枚 Google航空写真にプロット

上の写真は撮影位置から東方向を撮ったものですが、北方向の写真も紹介します。左側に沢山の風車が確認できますが、右側の遠くの方にも霞んでいますが沢山の風車があります。

写真をクリックするとなんとか確認できると思います。

西方向の写真も紹介します。

上の場所と同じ場所(西の方向)の動画も紹介します。

こちらが写真を撮った高さ110mの建物の屋上です。ドイツは安全に関しては徹底しています。工場内を歩く場合は目立つカラーベストが支給されます。オレンジが社員の人で黄色が社外の人です。カラーベスト以外にメガネ、ヘルメット、安全靴が義務付けられています。

こちらが写真を撮った高さ110mの建物の屋上です。ドイツは安全に関しては徹底しています。工場内を歩く場合は目立つカラーベストが支給されます。オレンジが社員の人で黄色が社外の人です。カラーベスト以外にメガネ、ヘルメット、安全靴が義務付けられています。

南には森林が広がっていました。この写真は是非ともクリックしてもらいたいです。

冒頭の写真の風車群の中の一つの風車をGoogle航空写真で表示します。

航空写真上のアイコン

住所:Unnamed Road, 15345 Rehfelde

風車の位置をGoogle地図にプロットしました。このエリアの中に少なくとも187基の風力発電用の風車があります。航空写真上のアイコン

かき揚げ天ざる [蕎麦]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

こちらのお店は生そばを仕入れてやっているお店です。このお店も口コミで教えてもらいました。ここのおすすめが大きな「かき揚」です。

先日、車で前を通った感じでは、こちらのお店は今は営業を終了してしまいましたようです。このかき揚は値打ちものだったので残念です。

上の写真はクリックすると拡大しますが、クリックの面倒な方のために拡大写真を掲載いたしました。

下の写真は「かき揚げ天ざる」ザルです。

この厚みのある大きなかき揚げが付いて700円はお徳な気がします。やっぱり、これが一番のお勧めかな! ネットでは直径8cm 高さ10cmとレポートされているものもありましたがそこまでは大きくはないけれどもタコや海老に野菜がタップリと入ったぶ厚いかき揚でした。

麺の写真も拡大いたします。手打ではありませんが、これがなかなか美味しい蕎麦なのです。

こちらが温かい「かき揚げ天そば」です。 700円

かけ揚げの部分を拡大いたします。

こちらは汁ものの「岩戸そば」です。700円

代表的なメニューを書くと

代表的なメニューを書くとざるそば 450円

岩戸ざる 700円 上 1050円

かき揚げ天ざる 700円

えび天ざる 800円 上 1150円

特大えび天ざる 1200円 上 1950円

温かい汁ものも値段は同じです。

麺は手打ちではないけれど信州からの直送で結構いけてました。

塊のかき揚げが好きな人は是非!!

店名 そば処 岩戸

住所 千葉県印旛郡印旛村岩戸2517-1

電話 0476-99-2054

営業 11:00~19:00

こちらがお店の外観です。

周辺には猫ちゃんが沢山いました。

RSSが異常です。 追伸:解決方法が判りました。 [SNS]

現在、RSS更新通知リスト一覧では全員の方に「習得できませんでした」と表示されて更新されない状態が続いています。一番新しい更新は2017年1月18日12時58分であることが上のリストから判ります。皆さんのところはどうでしようか。これ以降は停止してしまったということになります。

RSSリストの表示 → ポチッ

この事象を初めて知ったのが、むんぴょんこさんからのコメントでした。参考にコメントを枠内に転記させていただきます。

そのむんぴょんこさんがSo-netさんに連絡したところ「現在確認中」との回答を得たことで少し安心いたしました。

コメントを頂いた記事は 井野の辻切り 364日目の藁の蛇さんたち です。

おはよぉ~!!

そんな風習があったんですねぇ~・・・知らなかった!!

それで記事内容と全く違うんだけど・・・以前の記事でRSSが更新されないって記事があったでしょ??

http://makkurokurosk.blog.so-net.ne.jp/2014-02-24

実は私の『読んでいるブログ』に登録してある全ての皆さんのRSSが週末から『取得できません』になっていて・・・通常は更新に合わせて12時間たてば治るはずなんだけど、全く治らず・・・なのでちょいと困ってたり??

再登録しようとすると『技術的エラー』的な案内ぺージが出るのでサーバーエラーなのかなぁ~って思ってるけど・・・Yahooの件もあるし、なんだか気持ち悪いよね??

それでSORIさんの時って記事を読んでみると自動的に復旧したようだけど・・・その他に何かされました??

もし何かあればアドバイスを頂けると助かるなぁ~って!!

お忙しいのにゴメンね!!

もしあれば・・・わら蛇のようにのたうち回りながら待ってまぁ~~すっ(笑)

by むうぴょんこ (2017-01-25 10:47)

むんぴょんこさんのコメント内にあるように登録しようとすると技術的エラーの表示になります。

とりのさとZさんのコメントで教えてもらったようにindex.xmlを後ろにつけて試したところ無事に登録できました。驚いたことに「習得できませんでした」と表示されたものと二重で表示されたので、「習得できませんでした」の方を削除いたしました。とりのさとZさんありがとうございました。

先ほど全員、再登録いたしました。1月26日の17時半ごろに従来方式での登録出来るようになった上、外部ブログの方も削除して登録することが出来たので登録に関しては改善された感じがします。

井野の辻切り 364日目(前日)の藁の蛇さんたち [風習・歴史]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

千葉県佐倉市井野には「辻切り」という昔から続いている風習があります。集落に病気や災いの侵入を防ぐために集落の道の境(辻)にワラのヘビを掛ける風習です。災いを切るために辻に取り付けることから「辻切り」と呼ばれています。その藁の蛇を作って集落の境に掛けるのが井野地区では1月25日なのです。周辺の地域でも「辻切り」は残っていますが、節分までの土曜日か日曜日に行われるのに対して井野地区だけは平日であっても1月25日に行われます。

上の写真は以前に撮った井野地区ので藁の蛇を辻の木に掛けているところの写真です。実はこの伝統行事が今日(2017年1月25日)に行われることから、前日の2017年1月24日に古い藁の蛇の写真を撮りに行きました。

井野地区の藁の蛇が飾られる場所が下記の航空写真のA~Iなのです。行事前日(1月24日)のA~Iの写真を順番に紹介します。つまり掛けてから364日目の藁の蛇の姿です。A~I以外のマークは他の地域の辻切りです。航空写真の中の

━━━ 歩いたルート

頭の部分は垂れていますが全体の原型は残っています。このように境界に立っている木に飾るのが木に飾るのが基本のようです。

遠くからの写真です。実は以前は少し離れた場所の木に飾られていました。しかしながらそのあたりの木は切り倒されたために今の場所に飾られるようになりました。その昔の場所には新しく建てられた井野会館の敷地でした。

普通は木に掛けられるのですが、こちらは竹の古い株に巻き付けられるように飾られていました。これは少なくとも10年以上前から同じ場所です。

このような小道にあります。知らないで通ると見過ごしてしまうかもしれません。中央あたりに藁の蛇が写っています。

こちらの頭の部分は無くなっていました。太い木に巻き付くように飾られていました。

こちらが少し離れて撮った写真です。木の右側に蛇の頭の部分が落ちていました。

こちらは頭から尻尾まで残っていました。でも頭は垂れていました。

こちらが遠くから撮った写真です。ここは犬の散歩やウォーキングの人が通る程度の場所で、昔ながらの風景が残った場所でした。

井野地区の代表的な場所です。1月25日の井野の辻切りの行事を見に来るならばこの場所をお薦めします。冒頭の写真はこの場所なのです。

少し離れて撮りました。右の道を進んで次の辻切り(藁の蛇)に向かいました。

後ろのコンクリートの構造物はユーカリが丘線です。京成本線のユーカリが丘駅にもこちらの辻切りの写真が飾られています。

公園の中の木に掛けられていて尻尾の方はフェンスに縛り付けられています。

この辻切りは佐倉市立井野小学校校内の木に飾られているものです。すでに新しい蛇になっていました。最近、取り付けられたのだと思います。

こちらの辻切りは江戸時代から続いているのではなく、学校の教育の一環として地域の民族行事を体験する意味で長年ワラの蛇を飾ってこられているようです。 → ポチッ

赤い矢印( ↓ )のところに藁の蛇が飾られています。学校の敷地の隣りには国指定の文化財である井野長割遺跡があります。建物の右側です。

完全に住宅地ですが、今でも伝統行事が続いているようです。

小さな木が辻切りのために残されているのかもしれません。

こちらは駐車場のフェンスに特設バーが置かれて設置されていました。少なくとも8年前は右の写真のように民家の木に取り付けられていましたが、駐車場が出来たために現在のような飾り方になったようです。こちらはすでに新しい腹の蛇になっていました。おそらくこのあたりの人は平日に時間を作るのが難しくて土曜日か日曜日に作業が行われたのだと思います。お札も取り付けられていました。井野の辻切りは目に特徴があるのですが、こちらの辻切りはどちらかと言えば八千代市上高野の辻切りに似ています。Gの辻切りにも似ています。

こちらは駐車場のフェンスに特設バーが置かれて設置されていました。少なくとも8年前は右の写真のように民家の木に取り付けられていましたが、駐車場が出来たために現在のような飾り方になったようです。こちらはすでに新しい腹の蛇になっていました。おそらくこのあたりの人は平日に時間を作るのが難しくて土曜日か日曜日に作業が行われたのだと思います。お札も取り付けられていました。井野の辻切りは目に特徴があるのですが、こちらの辻切りはどちらかと言えば八千代市上高野の辻切りに似ています。Gの辻切りにも似ています。

確かに、新しい家が多いことから平日の作業は難しいと感じました。井野の辻切りの写真は全て歩いて撮りました。この日は送電線の取替工事の写真も撮るためにも歩いたので合計で16km歩きました。

年末に沢山並んでいた生蕎麦も正月になると店頭から消えます。 [新年]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

① 2016年12月28日

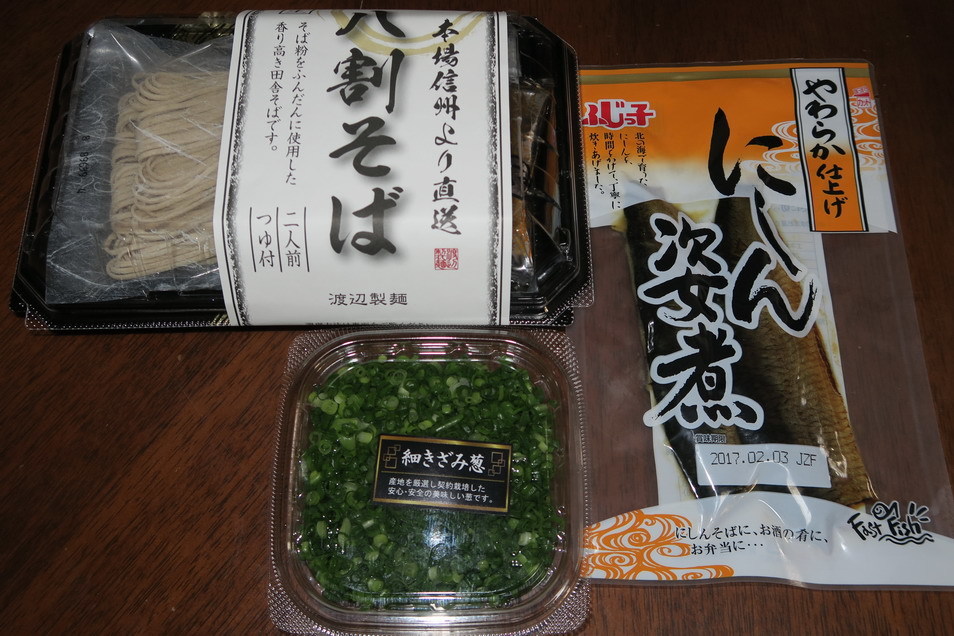

年末になると年越しそばのために沢山の種類の生そば(半生そば)がスーパーの店頭に並びます。そのおかげで美味しいお蕎麦が家で食べれます。にしん蕎麦が食べたくて2016年12月28日に上の写真の二八そば(八割そば)を買ってきました。にしん姿煮はすでに買ってありました。

そして即日12月28日の昼食て、にしん蕎麦をいただきました。やっぱり美味しかったです。この時期だから手軽に味わうことが出来ます。

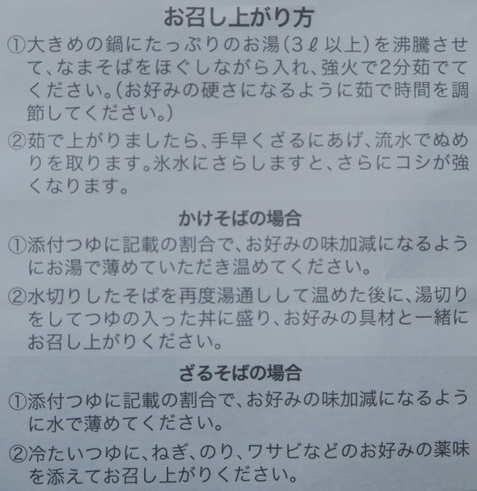

蕎麦のパッケージに美味しいお蕎麦の作り方が書いてあったので掲載しておきます。

② 2016年12月31日

こちらは子供たちが集まる2016年12月31日に年越そばとして食べたニシン蕎麦です。当日に二八そば(八割そば)の生蕎麦を買ってきて、すぐに茹でて、注文してあった身欠きニシンを乗せて完成です。やはり美味しかったです。

③ 2017年1月3日

正月になって1月3日になると蕎麦が食べたくなりました。年末に沢山並んでいたお蕎麦が生蕎麦がまだ残っているのではないかと期待して買いに行きましたが、きれいに店頭から消えていました。小麦粉の多い生蕎麦は一応置いてあるのですが、年末に置かれていたような上質の蕎麦は無くなっていました。これだけ完全に無くなるのは、売り切れたのではなく処分されてしまったのだと感じました。他の食品と違い、新しいものが入ってこないのだから、賞味期限ぎりぎりでも買うので、少しは置いておいてほしいものだと感じました。仕方なしに八割そばの乾麺とかき揚げを買ってきて天ぷらそば食べました。これはそれなりに美味しかったけれども、やっぱり生蕎麦が食べたかったです。

④ 2017年1月5日

2017年1月5日は、賞味期限は1日過ぎていましたが大晦日に買った年越し蕎麦が残っていたのでざるそばにしていただきました。

12月31日に食べたニシン蕎麦と同じものです。ただし、残っていたのは一人分だったので私が食べました。1月3日にこの蕎麦を皆で食べなかったのは1つしか残っていなかったからです。

やっぱり年末に売られていた生蕎麦は美味しいと実感いたしました。普段は店頭にないのでどこにあるのか気になります。少しはおいてほしいものです。

2017年の青菅の「どんどれえ」 子供たちが沢山参加していました。 [風習・歴史]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

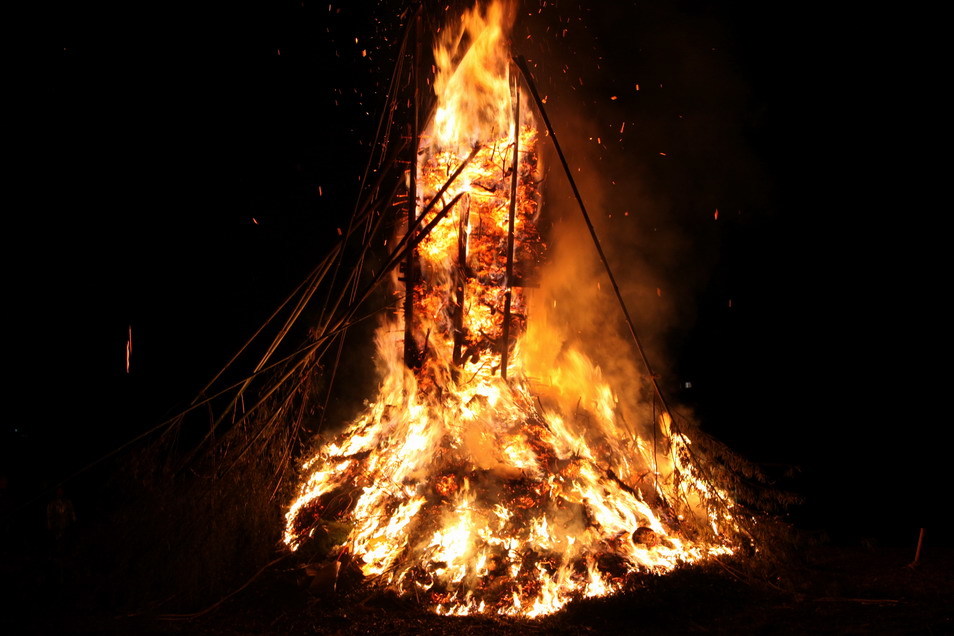

千葉県佐倉市青菅地区には何度か紹介しているように1月14日におこなわれる「どんどれえ」と呼ばれている江戸の初期から続く「どんど焼き」ですがが残っています。この「どんどれえ」を知ったのは2012年の「どんどれえ」が行われた後でした。2013年からは、2015年以外は毎年見に行っていました。そして今年は「どんどれえ」を作る作業である「竹立て」を初めて見学させてもらいました。竹立てが行われたのは2017年1月8日(日曜日)でした。すでに「竹立て」に関しては紹介させていただきました。本記事では2017年1月14日に行われた本番の「どんどれえ」の紹介をさせていただきます。

竹立ての記事はこちらです。 → ポチッ

こちらが2017年1月8日の「竹立て」で作られた「どんどれえ」です。この写真は「竹立て」が行われた翌日に撮りに行ったものです。9本の竹が立てられています。上の写真は9本目を立てている瞬間の写真です。

「どんどれえ」の点火は1月14日の18時に行われるため17時43分に「どんどれえ広場」に到着いたしました。すでに周囲はカメラのセンサーが反応しないほど真暗闇でした。右の写真は露出調整したものです。1月14日は小正月(こしょうがつ)の前日で、日本各地では下記の年中行事が行われます。

1月14日の年中行事

1月14日の年中行事左義長・どんと祭 どんど焼きを行う日

十四日年越し 小正月(1月15日)の前日にあたる

飾納・松納 正月飾りや門松を取り外す日

今回は土曜日だったこともあり車が近くの道路には沢山駐車していました。近くの小学校の近くの駐車場にも車が停められていました。私が見学に来はじめてから一番多い気がしました。今まで土曜日と日曜日は無かったのです。ただし2018年は日曜日で、2019年は成人の日(祝日)です。

2013年1月14日 月曜日 大雪の中のどんどれえ

2014年1月14日 火曜日 どんどれえの様子を詳しく紹介

2015年1月14日 水曜日 初めて餅を焼きました。

2016年1月14日 木曜日 見に行けませんでした。

2017年1月14日 土曜日 子供たちが沢山参加していました。

2018年1月14日 日曜日 来年の「どんどれえ」

2019年:月曜日 2020年:火曜日 2021年:木曜日 2022年:金曜日

2023年:土曜日 2024年:日曜日 2025年:火曜日 2026年:水曜日

2027年:木曜日 2028年:金曜日 2029年:日曜日 2030年:月曜日

耐火服を着た人や消防団の消防車も横に控えていました。

すでに正月飾りなどが置かれていました。

こちらで1人に1個、お餅が配られました。餅焼き用の竹も用意されていました。

18時になると点火です。

小学生と大人の2名が、たいまつ(松明)で点火しました。

すぐに火が大きくなりました。

この時は皆さんは比較的近くで見ていますが火が大きくなってくると熱いので遠くにはなります。餅を先端に付けた竹を皆さんもっています。

反対側にも点火いたしました。

火が大きくなるにつれて見学の輪が広がっていきます。

火が積み上げられた雑木の上の部分まで上がりました。

見学のわが広がっ来たのが判ってもらえると思います。

少し離れて撮りました。火の粉が高く上がっているのが判ってもらえると思います。

動画でも紹介します。点火すると一気に火が大きくなりました。 最後のころは仕込んだ竹が爆発する音も聞くことが出来ます。

見学の人の数も私の経験の中で一番多かったです。

遠くからの動画を紹介します。竹の割れるが続きます。

ここで竹が倒れました。

ここで竹が倒れました。中央の竹の「ドウシンボク」の倒れた方角で一年の豊凶を占います。青菅側(南側)に倒れると青菅が豊作、先崎側(北側) に倒れると先崎が豊作と言われています。今回は南側に倒れたので今年は青菅が豊作です。暗くて分かりにくいけれども左下に葉のついた竹が倒れています。倒れる前に、竹の先端の葉の部分に火が移ると右の写真(2015年1月14日撮影)のように炎が高く上がります。今回は火が先端に移る前に倒れてしまったために右のような写真は撮れませんでしたが、それでもすごい迫力でした。

炎はさらに大きくなりました。

下の部分も燃え上がっています。

完全に炎に包まれるときもありました。

9本の竹が倒れた直後からの動画です。

竹が倒れてしばらくすると餅を焼く人が、餅を先端に刺した長い竹や木で餅を焼き始めますが、かなり輻射熱が強烈なので、まだ大人の男性の一部だけです。すごく長い竹が用意されていた理由が判りました。

私も焼いてみました。手前から炎に向かって竹が延びているのが判ると思います。これが私の竹です。焼けたと思ったらすぐに離れました。

焼けた私のお餅です。餅は先端の方が燃えました。どうやら前からの輻射熱が強烈なようで来年からは餅の刺す方向を変えてみます。竹は他の人に渡して撮影に専念いたしました。

フラッシュを使うと餅がよく見えます。こちらの刺し方の方が片面ですが、餅全体が焼けそうです。

フラッシュなしです。

かなり熱いので焼けたらすぐに後ろに下がります。

動画でも餅焼を紹介します。中盤から餅焼きが始まります。

まだまだ火は強いです。

ワンちゃんも見に来ていました。

少し離れててみました。

さらに離れた景観です沢山の人が見学に来られているのが判ってもらえると思います。

さらに遠くからの景色です。

土曜日だったこともあり沢山の子供たちが来ていました。子供たちが近づけるほどの日の勢いになって来たようです。ここから子供たちを中心にほほえましい「どんどれえ」を紹介したいと思います。

こちにも家族で餅焼きです。

火が弱くなってきたと言えどもまだまだ火の勢いはありました。

どんどれえの火で焼いたお餅を食べると一年間風邪をひかないそうです。こちらの女性も2人の娘さんのお母さんで、この後、右の写真のように3人で一緒に餅を焼いていました。右の写真は小さいけれどもクリックすると大きく拡大します。

どんどれえの火で焼いたお餅を食べると一年間風邪をひかないそうです。こちらの女性も2人の娘さんのお母さんで、この後、右の写真のように3人で一緒に餅を焼いていました。右の写真は小さいけれどもクリックすると大きく拡大します。実はこのお餅の焼き方は正式なやり方なのです。

二股に分かれた栗の枝の先にお餅を刺して焼くのが正式のやり方だそうです。

この時の炎の具合です。

兄弟での餅焼きの記念写真もいい思い出になると思います。

驚くほど沢山の子供たちが見に来ていました。

子供4人でお餅を焼いています。思い出になると思います。

動画でも紹介します。今までに見に来た中で子供たちが一番多かったです。動画はインタビューの光景から始まります。

インタビューの光景です。取材をしているのは地元のテレビ局のケーブルネット296で、近いうちにこの「どんどれえ」が放送されると思います。

こちらの子が、たいまつ(松明)で「どんどれえ」に点火しました。

火が少し収まってきました。門松の「燃えちゃれ(=燃えさし)」を持ち帰り、門口にさすと、「盗難除け」「魔除け」になると言われます。

弱まったと言えどもまだ火の勢いはありました。

ほとんどの見学の人は帰られて、残っている人は僅かです。

私が離れる時の火の状態です。見学の人はいなくなって、火が燃え尽きるまで見守の人だけが残っていました。

家に帰ってさっそくお餅をいただきました。元々が柔らかいので、そのまま美味しくいただきました。偶然ですが、配られるお餅は私の知り合いの方が当日についたものです。その方にどんどれえ塚の前で会ってもう一ついただきました。そちらは家で焼餅にして醤油と海苔をつけて食べました。やっぱりつきたて美味しかったです。

青菅どんどれえ塚の位置をGoogle地図で紹介します。近くの道に車を停めることは可能ですが、土曜日曜など混むときは下記の地図の駐車可能場所(

駐車可能場所(

━━ ユーカリが丘線中学校駅からの徒歩ルート 1400m

━━ ユーカリゴルフプラザからの徒歩ルート 740m

追伸

2017年1月22日は私の誕生日でした。JALとANAとBIGLOBEと任天堂さんからメールが届いて気が付きました。個人からメールが来ないのはちょっと寂しいですね。ただし神戸での飲み会のメールが2つ届きました。実は2月3日から10日まで関西です。下の写真はBIGLOBEさんからプレゼントされた壁紙です。オリジナルサイズは1920x1080ですが480x270に縮小して紹介しています。

こちらはANAさん

こちらはJALさん

こちらは任天堂さん

誕生日祝いは創作料理 [日々]

今の時期は「勝っぱえびせん」 受験突破 18(突破)%増量 [話題]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

気になる「かっぱえびせん」があったので買ってきました。ネーミングが「勝っぱえびせん」で18%増量とのことです。18(トッパ)は語呂合わせの突破(トッパ)で、受験に勝つ、受験を突破の験を担ぎ(げんかつぎ)のカッパエビセンでした。中身はいつもの味のカッパエビセンです。受験は平常心が大切なのでいつもの味なのかもしれません。

皆さまがご存じのように「かっぱえびせん」は1964年に発売された日本を代表するロングセラー商品ですが、その起源は原料難の時代であった1955年に初めて小麦粉で作った「あられ」として発売された右の写真の左側の「かっぱあられ」までさかのぼります。「かっぱあられ」の27番目の派生商品が「かっぱえびせん」でした。最初は缶入りで湿気を吸いやすかったことからめ売り上げは芳しくなかったそうですが袋入りにしたところ人気商品となったそうです。その最初の袋入りの「かっぱえびせん」が右側の写真です。

皆さまがご存じのように「かっぱえびせん」は1964年に発売された日本を代表するロングセラー商品ですが、その起源は原料難の時代であった1955年に初めて小麦粉で作った「あられ」として発売された右の写真の左側の「かっぱあられ」までさかのぼります。「かっぱあられ」の27番目の派生商品が「かっぱえびせん」でした。最初は缶入りで湿気を吸いやすかったことからめ売り上げは芳しくなかったそうですが袋入りにしたところ人気商品となったそうです。その最初の袋入りの「かっぱえびせん」が右側の写真です。 さらに1969年のテレビCMで登場した「やめられない、とまらない」というキャッチコピーが当たり、カルビー製菓の売上高を急激に押し上げる人気商品となったそうです。今回の「勝っぱえびせん」は昨年2016年1月の受験シーズンに合わせる形で受験生応援企画商品として限定販売されたのが始まりなので2回目の限定発売となります。ちなみに1年前は右の写真のように18%の増量は無くキャッチフレーズは「さくさく食べて"受かるビー!"合格祈願」だったようです。

さらに1969年のテレビCMで登場した「やめられない、とまらない」というキャッチコピーが当たり、カルビー製菓の売上高を急激に押し上げる人気商品となったそうです。今回の「勝っぱえびせん」は昨年2016年1月の受験シーズンに合わせる形で受験生応援企画商品として限定販売されたのが始まりなので2回目の限定発売となります。ちなみに1年前は右の写真のように18%の増量は無くキャッチフレーズは「さくさく食べて"受かるビー!"合格祈願」だったようです。以前に韓国のり風味の「かっぱえびせん」を買ったことがありました。右が普通の「かっぱえびせん」で、左が韓国のり風味の「かっぱえびせん」です。かっぱえびせん、漢字で書くと河童海老煎ですね。

こちらが韓国のり風味の「かっぱえびせん」です。

今までに出された通常の塩味以外の商品は、フレンチサラダ味、ごま油風味、えびちりソース味、さくさくチーズ味、おつまみ海老、ピリピリマヨネーズ味、ローストガーリック味、辛一味醤油味、松茸風味、香港バーベキュー味、タイスパイシーヤンミー味、タイトムヤム味、しょうゆマヨネーズ味、海のバーベーQバーベキューソース味、のりしょうゆ味、熟成カレー味、お好み焼き味、チーズフォンデュ味、エビマヨ味、塩にんにく味、冬のクリームチーズ味、青じそ風味、ほんのりわさび味、こんがりマヨ味、のり塩、海のサラダ味、明太子マヨネーズ味、和がらし醤油味、香港BBQ味、にんにく醤油味、たまり醤油味、韓国キムチ味、挽きたて黒胡椒、紀州の梅、紀州の梅青じそ風味、紀州の梅焼きのり風味、本わさび味、辛口たまりしょうゆ味、荒挽きえびせん、柚子こしょう味、お茶づけ海苔味、都こんぶ味、ごはんですよ味、どろソース味などホームページ(HP)に掲載されているだけで165種類があります。その中の一つが韓国のり味です。

以前に梅風味の「かっぱえびせん」を食べたことがありますが、写真を探しても見つからなかったので、2017年1月20日にスーパーに探しに行ってみると梅風味の「かっぱえびせん」がありました。以前の時のパッケージとは違うようです。今回は紀州の梅の「かっぱえびせん」でした。中に右の写真の「花びらかっぱえびせん」が入っているとハッピーとのことでしたが、残念ながら出てきませんでした。

以前に梅風味の「かっぱえびせん」を食べたことがありますが、写真を探しても見つからなかったので、2017年1月20日にスーパーに探しに行ってみると梅風味の「かっぱえびせん」がありました。以前の時のパッケージとは違うようです。今回は紀州の梅の「かっぱえびせん」でした。中に右の写真の「花びらかっぱえびせん」が入っているとハッピーとのことでしたが、残念ながら出てきませんでした。

こちらが梅風味のかっぱえびせんのアップです。梅が所々に見えます。

キャッチコピー「やめられない、とまらない」のTVのCMを紹介します。左上が最初のパッケージから順に新しくなっていく動画です。右下が比較的新しい(2014年)のCMで手越祐也さんと谷花音ちゃんが登場しています。

タグ:菓子

久しぶりのビーフシチュー [料理]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

結婚当初はよくビーフシチューを作ってもらいました。大阪府茨木市春日丘に住んでいましたが近くの千里中央にオーストラリア牛肉の専門店があって塊り肉が手に入ったのでビーフシチューが定番料理になったのです。あのころは海外の塊り肉は珍しい時代でした。その後、神戸に引越してたあとに千葉県引越してしまいビーフシチューもめったに食べなくなりました。先日、近くのスーパーでスネ肉を売っていたので、久しぶりにビーフシチューシチューが食べたくなって作ってもらいました。

こちらが買ってきた約600gのスネ肉です。スネ肉独特の風合いがありました。昔は圧力鍋を使っていましたが、今回は時間かかかりますが普通の鍋て作ることにしたそうです。アクをこまめに取ることが出来て脂分も減らせると考えたからです。

肉をライパンで焼いた後に煮込みました。料理完成まで4時間煮込みました。

味付けはこちらのデミグラスソースを使わさせてもらいました。

こちらがデミグラスソースを入れた状態です。この状態でも結構煮込みました。

おろしたチーズをたっぷりかけたサラダも作ってもらいました。やっぱり赤ワインを飲みたくなります。先日、ガラスの赤ワイングラスを割ってしまったので、普段使いようのワイングラスにいたしました。

少しチーズもビーフシチューに入れてみました。

こちらがサラダです。

こちらが赤ワインです。

赤ワインを何杯もいただきました。久しぶりのビーフシチューは美味しかったです。4時間煮込むと柔らかくなりました。

翌日もビーフシチューでした。前日はビーフシチューとチーズたっぷりのサラダでしたが、この日はジャガイモ・ベーコンでした。カリカリに焼いたベーコンが美味しかったです。

もちろんワインもいただきました。ワインの器は前日と変えてみました。

こんな感じでいただきました。

ビーフシチューは2日で丁度食べ切る量でした。肉たっぷりのビーフシチューでした。

1日が経って。肉はさらに柔らかくなっていました。さすがスネ肉です。原型を留めていました。

薩摩芋と里芋をいただきました。 [料理]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

近所の方からサツマイモとサトイモのお裾分けがありました。やっぱり嬉しいですね。新聞の活字と比べてもらうと判ってもらえるかもしれませんが、両方ともにすごく大きかったです。

サツマイモをさっそく食べてみることにいたしました。簡単なのでフライパンで焼いてみました。

前々回の記事で紹介した簡易式の蒸器でも蒸してみました。両方共のおやつでいただきました。

里芋は夕飯でいただきました。里芋と言えは筑前煮です。

里芋以外には鶏のもも肉とゴボウとニンジンとコンニャクとレンコンが入っています。

やっぱりビールを開けてしましたした。

冷酒も飲みたくなりました。日本酒となるとメザシも焼きました。

少し物足りないのでアスパラも茹ででもらいました。

汁ものも用意してもらえました。我家では珍しい小松菜のお味噌汁です。

やっと正月に鰻が食べれました。 鰻の天然/養殖の推移を追記 [鰻]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

今まで正月に本館的に鰻を食べたことはあれませんでしたが、今年(2017年)の正月にの写真の鰻丼を食べることが実現いたしました。最初に鰻丼/鰻重を食べようと試みたのか2014年の正月でした。実は長男が2013年5月25日に結婚したのですが、夫婦ともに鰻が好きなのですが、2014年に成田の新勝寺に初詣に行った時に鰻屋さんが沢山ありながら昼食はお寿司にしたしまいました。家の近くで美味しい鰻屋さんがあって、以前にタイトル「家で美味しい鰻丼を食べる秘策」で紹介した方法で鰻丼が食べれると思ったからでした。ところが家に帰ってから何度も電話しましたが少なくとも1月1日~3日はお休みだったのです。また長男夫婦も1月3日に帰るので今まで正月に鰻を食べることが実現しませんでした。今年(2017年)は1月4日16時のフライトであったことから4日に開店すれば昼食で食べれるのですが、電話はつながらないのでお店の入口には新年の開店日が書かれているであろうと車で行ってみると幸いなことに1月4日が開店日でした。

今まで正月に本館的に鰻を食べたことはあれませんでしたが、今年(2017年)の正月にの写真の鰻丼を食べることが実現いたしました。最初に鰻丼/鰻重を食べようと試みたのか2014年の正月でした。実は長男が2013年5月25日に結婚したのですが、夫婦ともに鰻が好きなのですが、2014年に成田の新勝寺に初詣に行った時に鰻屋さんが沢山ありながら昼食はお寿司にしたしまいました。家の近くで美味しい鰻屋さんがあって、以前にタイトル「家で美味しい鰻丼を食べる秘策」で紹介した方法で鰻丼が食べれると思ったからでした。ところが家に帰ってから何度も電話しましたが少なくとも1月1日~3日はお休みだったのです。また長男夫婦も1月3日に帰るので今まで正月に鰻を食べることが実現しませんでした。今年(2017年)は1月4日16時のフライトであったことから4日に開店すれば昼食で食べれるのですが、電話はつながらないのでお店の入口には新年の開店日が書かれているであろうと車で行ってみると幸いなことに1月4日が開店日でした。2017年1月4日の10時半に電話をして予約いたしました。開店時間は11時30分なので取りに行く予約時間は11時45分にいたしました。10時にかけた時は電話はつながりませんでした。焼きたてを持って帰りたかったので、少し早い11時35分にお店に行きました。11時40分に出来上がっり、家に持ち帰ったのが下の写真の蒲焼です。時間は11時50分で、まだ熱々でした。

上の写真はクリックすると拡大しますがクリックの面倒な方のために拡大写真を掲載いたしました。

本写真をクリックすると同じ縮尺で広範囲を表示します。

出来上がった鰻丼です。鰻屋さんなら肝吸いですが、家なのでお吸い物も用意してもらいました。

鰻丼を拡大いたしました。家でみんなで鰻丼を食べることが出来ました。鰻で隠れてご飯が見えません。1匹分をすべて上に乗せているので仕方ないことかもしれません。

鰻丼を拡大いたしました。家でみんなで鰻丼を食べることが出来ました。鰻で隠れてご飯が見えません。1匹分をすべて上に乗せているので仕方ないことかもしれません。ごはんのお米は何度が美味しいと紹介させてもらった熊本の益城町に住んでいる叔父さんから送ってもらった「まきしの米」です。益城町は熊本地震で震度7を2回経験して有名になった町です。たれは追加でもらいましたが、受け取ったケースの中にかかっていたタレで十分でした。

さらに拡大いたしました。以前にも紹介しましたが美味しい鰻丼が出来るまでの手順を枠内に紹介いたします。

先ずは鰻屋さんに電話して、蒲焼の予約を入れます。

ご飯は、蒲焼が家に到着予想時刻より5分前に炊き上がるようにセットします。

焼きたてを持って帰るために、お願いした時間より、少し早めに受け取りに行きます。少し待つくらいがベストです。

受け取るとすぐに安全運転で家に帰ります。つい急いで帰りたくなりますが、そんな時は、意識して、いつもより、ゆっくりと走ることをお薦めします。

家では、お吸い物など鰻丼以外を準備してテーブルの上に並べておきます。

家に到着すると、ご飯を器によそって蒲焼を乗せ、タレをかけて出来上がりです。

やっぱり山椒ですね。ちらっとごはんが写っています。長男家族も大満足で北海道に16時のフライトで帰れたと思います。

正月はいつまでなのか気になります。調べても、はっきりとした決まりはありませんが、近年は意識の変化により短縮される傾向にあることから正月の期間は1月1日~1月7日が平均的なところのようです。意識的には田舎ほど長く、都会ほど短い傾向と思われます。松の内は「門松を飾ってある期間」という意味です。どんど焼が1月14日に行われるのも、松の内に由来しています。

1月31日まで 1月を示す 本来は旧暦1月の別名

1月20日まで 一部地域の二十日正月

1月15日まで 松の内

1月07日まで 松の内(一部の地域) 江戸幕府指示→関東習慣

1月03日まで 三が日

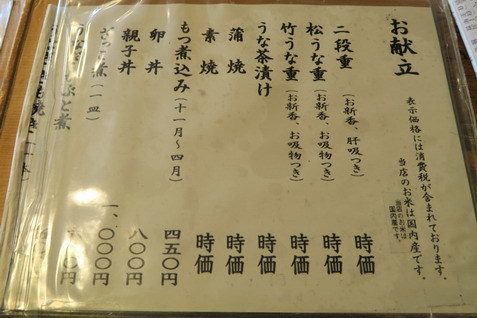

こちらはお店の「お献立」です。最近は鰻の値段の変動が激しいのですべて「時価」で表示されていました。この時、蒲焼(1枚/1匹)は1900円でした。捌きたて焼きたての鰻屋さんの蒲焼が1900円はお得だと思います。

店名 川ばた園

住所 千葉県佐倉市臼井田2712-3 (印旛沼 船戸大橋 際)

電話 043-461-8989

営業 11:30~LO 14:30

17:30~LO 19:30(7~9月 ~LO 20:00)

休日 火曜日 月1回不定休

新年 1月4日から営業(2017年)

地図で場所を紹介いたします。地図の中の黄色マーク(

記事を表示します。

記事を表示します。━━ 印旛沼サイクリングロード

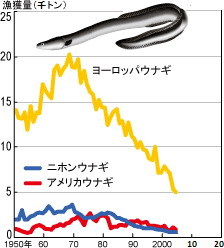

一般的に鰻と言えばウナギ属の18種をさします。その中でも我々が鰻として口にするのが主にニホンウナギ(Japonica種)やヨーロッパウナギ、アメリカウナギ、ビカーラウナギ(インドネシア)です。

一般的に鰻と言えばウナギ属の18種をさします。その中でも我々が鰻として口にするのが主にニホンウナギ(Japonica種)やヨーロッパウナギ、アメリカウナギ、ビカーラウナギ(インドネシア)です。ニホンウナギ以外は主に中国で養殖されて日本に入ってきているようです。

2005年までの古い資料ですが、右は天然ウナギの漁獲量の推移のグラフです。この後、ヨーロッパウナギは稚魚(シラス)の獲りすぎのために劇的に下がってしまいシラスの輸出禁止になりました。

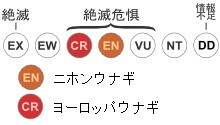

ニホンウナギはEN(絶滅危惧)ランクの絶滅危惧種ですが、且つてヨーロッパで捕獲されたシラスが多量に中国で養殖されて日本に入って来たヨーロッパウナギも、さらに厳しいCR(絶滅寸前)ランクの絶滅危惧種になってしまいました。ヨーロッパウナギやアメリカウナギの外見はニホンウナギとほぼ同じです。味の違いは、種類よりも鰻職人(板前)さんの捌き方や焼き方が大きいようです。

界 動物界 Animalia

界 動物界 Animalia門 脊索動物門 Chordata

亜門 脊椎動物亜門 Vertebrata

綱 条鰭綱 Actinopterygii

目 ウナギ目 Anguilliformes

亜目 ウナギ亜目 Anguilloidei

科 ウナギ科 Anguillidae

属 ウナギ属 Anguilla

種 ニホンウナギ Anguilla japonica ヨーロッパウナギ Anguilla anguilla

産卵 マリアナ海嶺 サルガッソ海

ニホンウナギとヨーロッパウナギの世界の漁獲量(天然うなぎ)と養殖量の推移のグラフを紹介します。圧倒的にニホンウナギの養殖量が多いことが判ります。ここからも日本人の鰻好きが伝わってきます。

小さな数値が判りにくいので対数目盛のグラフも掲載しました。本グラフから、日本において養殖ウナギが天然ウナギを逆転したのが1971年で、世界において養殖ウナギが天然ウナギを上回ったのは1976年であることが判ります。

お猪口を3個買いました。 [料理]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

量販店でお猪口を3個買いました。属に言う「利き酒用猪口」で最も安いお猪口でした。

購入した目的はこちらのステンレスの板にあります。小さな脚が3つ付いています。この小さな脚のために買うことになりました。

実は上の板はお鍋を蒸器として使うため板なのですが3つの脚が低すぎて水があまり入れられないのです。

3つのお猪口は穴あきのステンレスの板を嵩上げするために買ったのでした。家にあるお猪口はもう少し高さがあるので、高さの低いお猪口を探した結果、利き酒用猪口になったわけです。先ずは試しに、さつま芋を蒸してみました。この薩摩芋は我が家のワンコ(ムサシ)に薬を飲ますための物なのです。もちろん自分達でも食べます。水を入れて、このようにお猪口を3個並べます。

お猪口の上に穴あきのステンレスの板を置きます。

さつま芋を並べました。

タイマーをかけます。

さつま芋が蒸し上がりました。

さつま芋は近くの直売店で買いました。7個入って200円でした。7個の内、4個を蒸したわけです。

蒸しあがったサツマイモを割ってみました。サツマイモ以外にアンマンも蒸してみましたが、気楽に蒸すことが出来るので、結構使えそうです。わざわざ蒸し器を出すのは大変で普段よく使っている鍋て蒸し物が出来るのがよかったです。鍋を買った時にステンレスの板は付属ていていましたが十数年使ったことが無かったのです。今回、初めて使いました。

もちろんお猪口としても使っています。頑丈で気兼ねなく使えるので普段使いに丁度いいのです。

鴨肉のローストと鴨セイロ [料理]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

以前に鶏肉を使った鴨セイロを紹介いたしましたが、鴨肉(合鴨肉)を使った鴨セイロを作りたいと思っていた。それで買ってきたのが上の写真の合鴨肉です。重さは200gです。

こちらが皮側です。分厚い脂肪があるのが鴨肉(合鴨肉)の特徴です。鴨セイロには二人分で50~60gあれば十分なので残り150gはローストにすることにいたしました。鴨セイロ用もロースト用も皮側を最初にフライパンで焼くので、塊の状態で皮側を焼きました。その後に切り分けてそれぞれに使いました。

こちらはロースト用に切り分けた写真です。この後に、調味料をつけてガスオーブンに入れてローストいたしました。

こちらが鴨セイロ用で、薄く切ってフライパンで焼きました。

これが完成した鴨セイロです。鴨肉のローストも一緒に食べるのでビールも用意いたしました。

これが長野の半生麺です。

こちらが鴨肉のローストです。

オーブンで同時にジャガイモも焼きました。これで夕食の完成です。

やっぱりビールが飲みたくなります。

サラダも用意してもらいました。レタスとサラダホウレンソウです。

大きなアンパンマンのパンをいただきました。 [新年]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

家内の知り合いの人が2016年12月31日に写真の、アンパンマンのパンを持ってきてくれました。北海道に住んでいる孫が年末に来ることを知って近所のパン屋さんに注文で作ってもらったそうです。お祝いでいただきました。一年前だったら孫は「もらった」ことも「アンパンマン」であることも理解できなかったと思いますが、今は1歳なりに理解していたので、今回いただいたのは良かったです。2017年の正月のいい思い出となりました。

この写真で、大きなパンであることが判ってもらえると思います。孫も喜んでくれました。ちなみに1973年から1975年までは平仮名の「あんぱんまん」でしたが、1975年から片仮名の「アンパンマン」になりました。

切ってみると中には、餡とクリームとチョコレートが入っていました。

つまり一つでアンパンとクリームパンとチョコレートパンが楽しめるのです。写真はクリームと餡が見える断面です。

さっそくいただきました。これがなかなか美味しかったのです。みんなでいただくと、すぐに食べ切ってしまいました。

頭部があんパンで出来たキャラクター「あんぱんまん」が初めて登場したのは1973年の「キンダーおはなしえほん」の10月号だったそうです。アンパンマンの原型作品は1969年にPHP誌に連載されていた「こどもの絵本」の第10回連載の「アンパンマン」だったそうです。

ただし原型作品の主人公の顔はアンパンでは普通の人間の顔だったそうです。

ただし原型作品の主人公の顔はアンパンでは普通の人間の顔だったそうです。その後、1975年にキャラクター名を片仮名に変更した続編の絵本「それいけ!アンパンマン」が出版されて今につながっているようです。1973年の作品では名前を平仮名で表記していたのは幼児向け作品という理由だったそうです。写真はWikipediaから転用させていただきました。テレビアニメとして最初に登場したのは1979年3月13日ですが、日本テレビではなくNHK総合テレビだったそうです。日本テレビで初めて放送されたのは1988年10月3日なので9年前にNHKで放送されていたわけです。今から38年前のことでした。

タグ:パン

正月4日目はパンにいたしました。 福袋も買いました。 ピーターパン [新年]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

正月三が日の朝食は下記の通りで、4日目の朝食はパンにすることにいたしました。焼きたてパンを食べたかったので、テーブルが設置されているパン屋さんに行くことにいたしました。

行ったところは上の写真のお店で、人気があり沢山の人が訪れることからパンの種類も多いので食べに行くお店を決めました。

2017年正月の朝食

2017年正月の朝食1月1日 お雑煮

1月2日 お雑煮

1月3日 ごはん

1月4日 パン

下記の人気店がネットで調べた結果、1月4日から開店していることを知ったので8時に行きました。この日の16時のフライトで長男家族は北海道に帰るので皆との朝食は最後でした。

店名 ピーターパン 小麦の丘店

店名 ピーターパン 小麦の丘店住所 千葉県八千代市村上南 4-18-1

電話 047-481-3401

営業 7:00~19:00

定休 木曜日

私は焼きたてのベーコンチーズパン(イタリアンパニーニ)と写真のカレーパンをいただきました。みんなで食べたパンは次の通りです。

くるみパン 162円

塩バターロール 129円

天然酵母のプレッツェル 172円

カレーパン 2個 344円

イタリアンパニーニ 2個 756円

クロワッサン 162円

トリプルエッグサンド 302円

香味ねぎチキンサンド 388円

合計 2415円

お店で食べると無料コーヒーサービスがあるのは嬉しいです。寒い時期ですが暖かい飲み物は助かりました。

福袋が置かれていて、店員さんからお得なことを知って買うことにいたしました。値段は税込み1080円でした。

こちらが中身です。紙袋に入っていたのはメロンパンで、大きなパンはメープルラウンドです。手前の一番右はクルミパンです。ドーナツ状の焼菓子にラスクを加えたパン類だけで900円近い値打ちがあります。右上のビニール袋に入っているのが関連会社の製品です。

関連会社の品だけで10品入っていました。サラミや稲庭うどんは値打ちがあり合計金額は正確には判りませんが1400円は超えていそうです。

全てを並べてみました。予想合計価格は2300円を超えていそうです。これが税込みで1080円だったのです。

さらにうれしいのが福袋の中に500円の買い物券が入っている上に買い物をすると100円のお年玉がもらえ目のです。2枚お年玉が写っていますが1枚はパンを買った時にもらったもので、後から買った福袋で得したのは500円+100円のため税込み実質480円(=1080-600)で2300円超の福袋が買えた訳です。480円と言えばメロンパンとメープルラウンドだけで約480円になるので後は無料だったと考えると、さらに得した気分になります。

ムサシもタラバ蟹が気になるようでした。 [むさし]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

元旦の晩餐は前記事で紹介の通り北海道の長男家族に送ってもらったタラバ蟹を食べました。蟹の殻が大好きな我家のワンコ(名前:むさし 16歳9ケ月)も、おとなしくしていません。最初は遠慮しながら、いろんなところから覗き込んでいました。

元旦の晩餐は前記事で紹介の通り北海道の長男家族に送ってもらったタラバ蟹を食べました。蟹の殻が大好きな我家のワンコ(名前:むさし 16歳9ケ月)も、おとなしくしていません。最初は遠慮しながら、いろんなところから覗き込んでいました。こちらからも覗き込んでいます。こちらの写真は前記事でも紹介いたしました。クリックするとムサシを大きく拡大します。

少し大胆になってきました。

だんだんと首をのぞかせてきました。

押さえられても気にしていない様子です。

自由にさせてもらい目を細めています。

じっと大きな蟹を見つめています。

少し高い位置ですが、ワンコ目線に近い写真を掲載します。

徐々に体制が高くなってきました。

匂いを嗅いでいるのでしょうか。目を細めています。

皆の動きをじっと見つめていました。我々が食事を食べ終わったらおやつを上げる習慣です。いつもは伏せの体制か寝転んで待っているのですが、沢山の人がいると、ついつい覗き込んでしまうようです。

皆の動きをじっと見つめていました。我々が食事を食べ終わったらおやつを上げる習慣です。いつもは伏せの体制か寝転んで待っているのですが、沢山の人がいると、ついつい覗き込んでしまうようです。 右はムサシの子供の時の写真です。

右はムサシの子供の時の写真です。名前 むさし

犬種 ビーグル 雄

年齢 16歳9ケ月 (2017年1月4日)

誕生日 2000年4月04日

家に来た日 2000年5月28日

生まれた所 日本大学 獣医学部

元日の夕食は恒例の蟹 [新年]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

2017年1月1日の夕食は昨年から恒例となった蟹でした。実は長男家族が2014年4月に関西から北海道に転勤で引越して、2015年の年末に2016年正月用の蟹を初めて送ってくれて、好評だったことから引き続き2016年の年末にも2017年正月用の蟹を送ってくれたのでした。

2017年1月1日の夕食は昨年から恒例となった蟹でした。実は長男家族が2014年4月に関西から北海道に転勤で引越して、2015年の年末に2016年正月用の蟹を初めて送ってくれて、好評だったことから引き続き2016年の年末にも2017年正月用の蟹を送ってくれたのでした。 北海道から送ってもらった蟹を正月に食べるのは2016年が初めてなのに恒例と表現すのは不思議と思われる方もおられると思います。蟹の美味しい北海道なので、これからも続くであろうことを見越して恒例と表現させていただきました。午前中には近所に神社に初詣にも行きました。神社の名前は八社大神で八柱の神々が祀られています。

北海道から送ってもらった蟹を正月に食べるのは2016年が初めてなのに恒例と表現すのは不思議と思われる方もおられると思います。蟹の美味しい北海道なので、これからも続くであろうことを見越して恒例と表現させていただきました。午前中には近所に神社に初詣にも行きました。神社の名前は八社大神で八柱の神々が祀られています。料理の部分を拡大したのがこちらです。上の写真は蟹の味がつながっていますが、こちらではハサミで切り離しました。

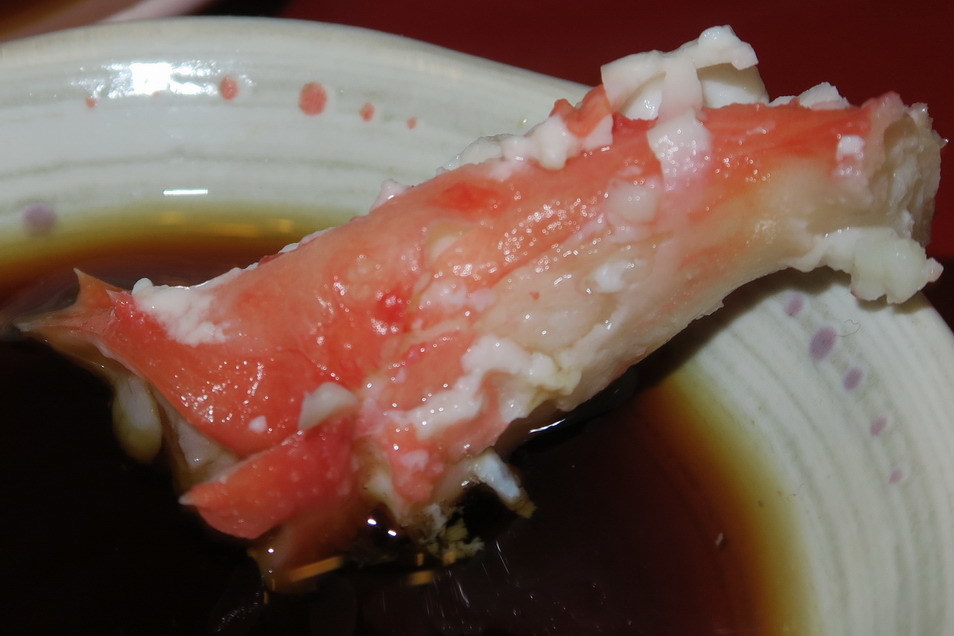

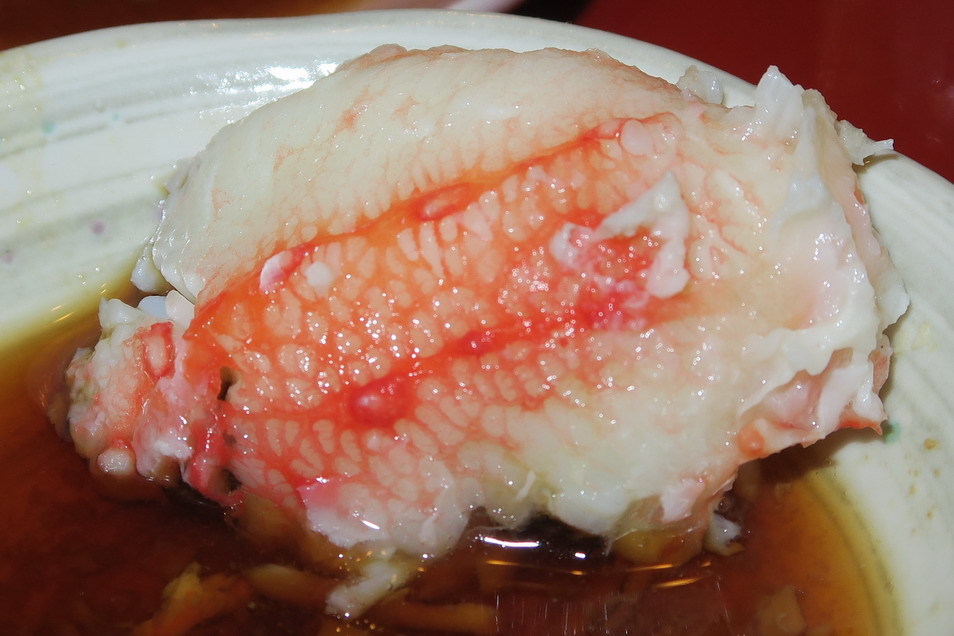

こちらはハサミで切り離す前の写真です。さすが本場の北海道から送ってもらったタラバ蟹で大きくて身が詰まっていました。やっぱり身が固く詰まっているのはいいですね。昨年はタラバ蟹が2肩と大型の毛蟹が1杯(1匹)でしたが、今年は食べごたえを優先して、タラバ蟹を3肩にしてもらいました。その結果、脚が9本、鋏脚が3本ですが、鋏脚の内、1本が大きな鋏脚(右腕)で2本が小さな鋏脚(左腕)でした。

大きな蟹を実感してもらうために別の角度からの写真も紹介します。タラバ蟹の分類を記載します。和名は生息域がタラの漁場(鱈場「たらば」)と重なることに由来しています。

英名 Red king crab 又は Alaskan king crab 又は Kamchatka crab

和名 タラバ蟹 鱈場蟹

和名 タラバ蟹 鱈場蟹門 節足動物門 Arthropoda

亜門 甲殻亜門 Crustacea

綱 軟甲綱 Malacostraca

亜綱 真軟甲亜綱 Eumalacostraca

上目 ホンエビ上目 Eucarida

上目 ホンエビ上目 Eucarida目 十脚目(エビ目) Decapoda

亜目 抱卵亜目(エビ亜目) Pleocyemata

下目 異尾下目(ヤドカリ下目)Anomura

上科 ヤドカリ上科 Paguroidea

科 タラバガニ科 Lithodidae

属 タラバガニ属 Paralithodes

種 タラバガニ Paralithodes camtschaticus

今回は長女が広島旅行で買ってきた大吟醸(日本酒)と、フランス旅行の機内で買った森伊蔵(焼酎)を飲みました。この時、JALでは長距離便のCクラスとFクラスでは、この森伊蔵を破格の3200円で販売するキャンペーンをやっていたのです。機内の販売価格は3200円ですがAmazonの価格は現在16580 円なのですごく得なのです。この日のために飲まずにとっておきました。

マグロとタイの刺身も出しました。

生ハムサラダも用意してくれていました。

私が関空で買ってきた京漬物です。京漬物は4種類買いましたが、一番お正月らしい千枚漬けを出してもらいました。

蟹を食べながら刺身もいただきました。

やっぱり冷酒で飲むといいですね。

名前 大吟醸「創」

酒蔵 亀齢酒造

住所 広島県東広島市西条本町8番18号

蟹は息子二人が3本で、他が2本ですが、2本でも十分な量がありました。先ずは脚をいただきました。

蟹の鋏の肉も大きかったです。

ムサシには蟹の殻を食べさせたかとがあったので、興味津々でいろんな場所から覗き込んでいました。

この時のムサシの様子は次の記事で掲載する予定です。 → ポチッ

2017年の「おせち」 [新年]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

2017年元旦の朝の食事は御節(おせち)です。蒲鉾と伊達巻と

黒豆以外は家内の手作りです。毎年、料理の内容は少しづつ違っているので、自分たちの記録の意味もあり記事にいたしました。今年の正月は長女はベトナムとカンボジア旅行に行っているので一人欠席で大人5人と子供(1歳)が1人です。

黒豆以外は家内の手作りです。毎年、料理の内容は少しづつ違っているので、自分たちの記録の意味もあり記事にいたしました。今年の正月は長女はベトナムとカンボジア旅行に行っているので一人欠席で大人5人と子供(1歳)が1人です。料理の部分を拡大いたしました。今年はいつもより肉系が多くなっています。

お屠蘇(おとそ)を飲むための錫製の銚子の中には、お屠蘇代わりに日本酒の熱燗が入っています。本当はお屠蘇を入れたお酒を年少の者から年長の者への順に頂くそうですが、みんなで乾杯をいたしました。いつかは、お屠蘇を買ってきて正式な飲み方をしてみたいと思っています。小・中・大の三種の盃も用意する必要がありそうです。

お雑煮が出されました。

お雑煮が入った器の蓋を撮りました。

我家は澄まし仕立てのお雑煮です。雑煮が出てきたところで食事が始まりました。この澄まし仕立てのお雑煮も定番です。

料理を紹介します。先ずは「数の子」です。今年は沢山作りました。テーブルには一部だけを出しています。

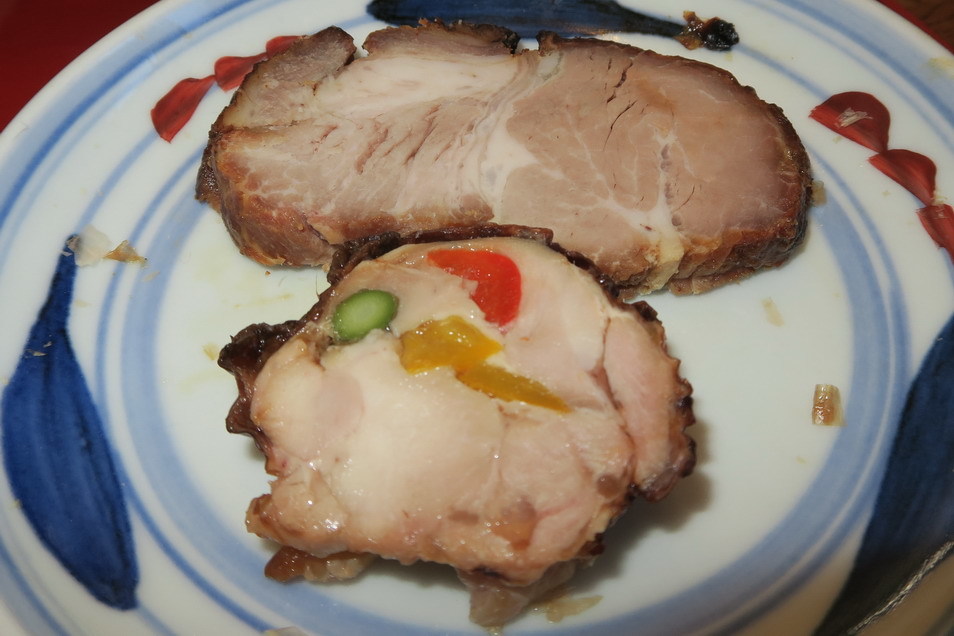

こちらは焼き豚です。結構、人気ですぐになくなりました。飾り付けにナンテン(南天)が役に立ちました。キンポウゲ目メギ科ナンテン属です。

肉料理が多いと冒頭に記載しましたが、もう一つの肉料理が鶏肉でした。一番奥に詰められています。後は「ごまめ」と「黒豆」です。黒豆はフジッコ製の出来上がったものを買いました。

肉料理の2品を並べてみました。鶏肉の中に巻き込んでいるのはアスパラとパプリカです。

こちらは海老と蒲鉾です。海老は割った背の部分に粒ウニを入れて焼いています。いつもの海老よりは少し手が込んでいます。実は伊達巻も乗っているのですが、ハランに隠れてしまっています。

伊達巻が見える角度で撮った写真を紹介します。

刺身も用意いたしました。これで日本酒も一段と美味しく飲めました。刺身はマグロとタイです。夜にも食べたかったので半分だけ出しました。大きな葉はバラン(馬蘭)とも呼ばれるハラン(葉蘭)です。赤い実はマンリョウ(万両)です。葉蘭はラン科ではなくキジカクシ目キジカクシ科ハラン属で、万両はツツジ目サクラソウ科ヤブコウジ属です。

一発勝負の0.1%の神技(神業) 1000g指定に対し999g [新年]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

年末年始は家族が集まります。大晦日の夕食は神戸牛(山垣畜産)のステーキで、元旦の夕食は北海道の蟹が恒例になり、今回も私が実家の宝塚に帰省(2016年12月22日~12月29日)している時に山垣畜産で大晦日用のヘレ肉(ヒレ肉)を買ってきました。上の写真が、関西で買ってきたステーキ用の肉です。

注文は1kg(1000g)で致しました。驚いたことに塊から切り分けた重さは999gだったのです。切り直しが出来ない一発勝負の作業で1g差は神業(かみわざ)としか思えませんでした。その誤差は0.1%でした。もしかして偶然なのかもしれませんが、それも神のみが出来る業(わざ)、つまり神業なのかもしれません。

神業(かみわざ)を調べてみると「神にしかできないような高度な技術」で、神技(しんぎ、かみわざ)とも書かれるようです。

1歳の孫にはステーキは早いので、おなじ山垣畜産で、しゃぶしゃぶ用の肉で脂がもっとも少ない肉を300g買いました。こちらは300gÎ対して313gでした。ただし枚数で決まるので4%差は仕方がないと思います。しゃぶしゃぶを少し食べさせてもらいましたが、これも美味しかったです。

厚み25mmに切ると7枚のステーキと3個の切れ端がとれました。これを同時に焼きました。焼く前の調味料は胡椒(こしょう)だけで塩は使いません。ニンニクを焼いた牛脂で、さっそくステーキを焼きました。焼き方はクリスマスイブに実家で焼いた時の記事を参考にしてください。→ポチッ

料理が並びました。ビールと赤ワインをいただきました。赤ワインは2本ほど空けてしまいました。子供用の椅子は無いので高さ調整が出来るピアノの椅子を使いました。

ステーキ以外にも料理を用意いたしました。アボガトが入ったサラダです。

モッツァレラチーズとトマトで作ったカプレーゼも用意してくれていました。

和風になりますが広島菜の漬物も出しました。こちらは12月25日に墓参で山口県に行った時に広島駅で買いました。

我家のワンコ(ムサシ)も肉となると、気になってテーブルを何度も覗き込んでいました。ムサシも16歳9ケ月になりました。2ケ月前に右前足を痛めて、なかなか治りませんが、その点以外は元気です。

文字の種類(フォント)の使い分 [裏ワザ]

新年の挨拶の前記事「あけましておめでとうございます。」で使っていたような江戸勘亭流書体の文字(枠内)など、いろんな文字をブログ内に書くことが出来ます。その書き方を本記事で紹介いたします。

赤枠の ××××× に書きたい文字を入れます。

いろんな和文フォント(書体)で書いてみました。フォントサイズは違いが判るように36ptにしています。ただし、パソコンによっては表示されない場合があるようです。

江戸勘亭流

江戸勘亭流P

正調祥南行書体

正調祥南行書体EX

正調祥南行書体EXP

正調祥南行書体P

魚石行書

祥南行書体

祥南行書体P

富士ポップ

富士ポップP

有澤行書

有澤楷書

有澤太楷書

有澤太楷書P

麗流隷書

恋文ペン字

游ゴシック

游ゴシック Medium

游ゴシック Light

游明朝 Demibold

游明朝 Light

HGPゴシックE

HGPゴシックM

HGP教科書体

HGP行書体

HGP創英プレゼンスEB

HGP創英角ゴシックUB

HGP創英角ポップ体

HGP明朝B

HGP明朝E

HGSゴシックE

HGSゴシックM

HGS教科書体

HG行書体

HG正楷書体-PRO

HG創英プレゼンスEB

HG創英角ゴシックUB

HG創英角ポップ体

HG明朝B

HG明朝E

AR P丸ゴシック体M

MS ゴシック

MS 明朝

MS Pゴシック

MS P明朝

比較のために指定なしの場合のフォントを36ptで表示しました。

MS ms 明朝 ゴシ 12

上のいろんなフォントの書き方です。下の文字は画像のためコピーできませんが、コメント欄はコピーしてブログの本文に入れると特殊なフォントを表示させることが出来ます。

上記以外に HGPゴシックE HGPゴシックM HGP教科書体 HGP行書体 HGP創英プレゼンスEB HGP創英角ゴシックUB HGP創英角ポップ体 HGP明朝B HGP明朝E HGSゴシックE HGSゴシックM HGS教科書体 HG行書体 HG正楷書体-PRO HG創英プレゼンスEB HG創英角ゴシックUB HG創英角ポップ体 HG明朝B HG明朝E AR P丸ゴシック体M なども同様に入力して使います。

● 江戸勘亭流

● MS ゴシック

赤枠の ××××× に書きたい文字を入れます。

新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。

今年は皆さんにとって良い年となることを祈念いたします。2017年元旦

いろんな和文フォント(書体)で書いてみました。フォントサイズは違いが判るように36ptにしています。ただし、パソコンによっては表示されない場合があるようです。

江戸勘亭流

江戸勘亭流P

正調祥南行書体

正調祥南行書体EX

正調祥南行書体EXP

正調祥南行書体P

魚石行書

祥南行書体

祥南行書体P

富士ポップ

富士ポップP

有澤行書

有澤楷書

有澤太楷書

有澤太楷書P

麗流隷書

恋文ペン字

游ゴシック

游ゴシック Medium

游ゴシック Light

游明朝 Demibold

游明朝 Light

HGPゴシックE

HGPゴシックM

HGP教科書体

HGP行書体

HGP創英プレゼンスEB

HGP創英角ゴシックUB

HGP創英角ポップ体

HGP明朝B

HGP明朝E

HGSゴシックE

HGSゴシックM

HGS教科書体

HG行書体

HG正楷書体-PRO

HG創英プレゼンスEB

HG創英角ゴシックUB

HG創英角ポップ体

HG明朝B

HG明朝E

AR P丸ゴシック体M

MS ゴシック

MS 明朝

MS Pゴシック

MS P明朝

比較のために指定なしの場合のフォントを36ptで表示しました。

MS ms 明朝 ゴシ 12

上のいろんなフォントの書き方です。下の文字は画像のためコピーできませんが、コメント欄はコピーしてブログの本文に入れると特殊なフォントを表示させることが出来ます。

上記以外に HGPゴシックE HGPゴシックM HGP教科書体 HGP行書体 HGP創英プレゼンスEB HGP創英角ゴシックUB HGP創英角ポップ体 HGP明朝B HGP明朝E HGSゴシックE HGSゴシックM HGS教科書体 HG行書体 HG正楷書体-PRO HG創英プレゼンスEB HG創英角ゴシックUB HG創英角ポップ体 HG明朝B HG明朝E AR P丸ゴシック体M なども同様に入力して使います。

● 江戸勘亭流

● MS ゴシック

タグ:フォント

2017年1月2日に月に接近していた星(★)はなに? [話題]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

正月の2日目(2017年1月2日)に月に接近している明るい星があったので、とりあえず写真を撮りました。時間は2017年1月2日19時30分でした。星の名前が分からないで、とりあえず撮ったのは、以前に月に接近している星がありましたが、翌日に確認すると土星だったことが判り後悔したことがありました。その時は、よく見かける金星だと思い写真を撮っていなかったので、とりあえず撮ったわけです。もしかして土星かと思い撮りましたが今回は金星でした。でも今回は特別だったのです。もう少し広範囲を撮っていたら火星も写っていたことを知りました。ちょっと残念でした。もう一つ教訓が増えました。その教訓とは拡大写真を撮った時は広範囲も撮っておくことです。

この日は月と金星と火星は南西方向に下記の図のように見えたそうです。この図を見ると残念でした。本図は日本気象協会が提供している図でが、火星と金星と月の大きさや明るさは誇張されています。翌日の1月3日は火星と月が最接近したそうです。

あけましておめでとうございます。2017年 元旦 [新年]

新年あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い致します。今年は皆さんにとって良い年となることを祈念いたします。

So-netブログをはじめて今回の正月は8回目になります。2009年5月5日に最初の記事を掲載して7年8ケ月(92ケ月)が経ちました。沢山のアクセスをしていただき、沢山のnice!を頂き、沢山のコメントを頂き、ありがとうございました。

私にとって、昨年の最大のイベントは5月に行ったフランス旅行だと思います。そして偶然ですが大潮の時期にモンサンミッシェル訪れることが出来ました。その満潮時の写真を今年最初の挨拶に使わさせていただきました。

モンサンミッシェル滞在中(2016年5月9日12時15分~5月10日16時20分)の満潮と干潮が赤色です。上の写真を撮った時刻は2016年5月9日22時50分です。

満潮時刻(潮位) 干潮時刻(推測)

2016年5月08日 09:04(12.95m) 21:22(13.00m) 02:51 15:45

2016年5月09日 09:48(12.70m) 22:04(12.65m) 03:35 14:01

2016年5月10日 10:31(12.15m) 22:45(12.00m) 04:17 13:44

2016年5月08日 09:04(12.95m) 21:22(13.00m) 02:51 15:45

2016年5月09日 09:48(12.70m) 22:04(12.65m) 03:35 14:01

2016年5月10日 10:31(12.15m) 22:45(12.00m) 04:17 13:44

2017年元旦

フランス旅行での滞在中に訪れた主な場所は下記の通りです。2016年中にすべての記事を掲載したかったのですが、6日目のロワールの城めぐりの一部と7日目に関しての年を越してしまいました。ここでは1日目から6日目までの写真を1枚づつ掲載させていただきます。

JL415移動 CDG空港16時50分到着

1日目 セーヌ川散策 ノートルダム寺院 ルーブル美術館周辺

2日目 モンサンミッシェル オンフルール

3日目 モンサンミッシェル

4日目 ルーブル美術館 ノートルダム寺院 凱旋門 シャンゼリゼ通り

5日目 ヴェルサイユ宮殿

6日目 ロワールの城めぐり

7日目 オルセー美術館 サント・シャペル セーヌ川クルーズ 他

JL416移動 成田空港16時30分到着

フランス旅行中の記事は下記のタイトルを記載すると表示します。

モンサンミッシェル(21)

モンサンミッシェル(21)ルーブル美術館(10)

ヴェルサイユ宮殿(22)

ロワール(16)

オンフルール(3) 木造教会 →

パリ(29)

生まれてから11ケ所(

0歳 兵庫県伊丹市に生まれる

0歳 兵庫県伊丹市に生まれる1歳 兵庫県西宮市夙川に引越

2歳 広島県広島市平野町に引越

3歳 広島県広島市井口に引越 → 記事

10歳 兵庫県神戸市東灘区岡本に引越

14歳 兵庫県神戸市東灘区本山に引越

16歳 兵庫県宝塚市に引越 (今の実家の場所)

28歳 結婚して大阪府茨木市に引越

29歳 家を買って神戸市須磨区に引越

1988年 転勤で千葉県船橋市に引越

1993年 家を買って千葉県佐倉市に引越

タグ:年賀