2019年台風15号通過後の近所の写真 停電復旧の推移を追加 [生活風景]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。2019年9月9日掲載

タイトル:2019年台風15号通過後の近所の写真

前記事「マウナケア・ツアー」に緊急追記の形で猛烈な風だった台風15号の雨雲の動きの画像を追記いたしましたが、台風通過当時の9月9日の朝に近所の写真を撮ってきたので単独の記事に昇格させました。上のアニメーション動画は2019年9月8日20時30分~9日20時00分までの雨雲の動きです。雨雲の中心が台風15号です。

私の住んでいる場所を台風の目が通る直撃でした。2019年9月9日5時05分前後の雨雲レーダーの画像も追加で掲載いたしました。画像はスライドショーの形式で4時10分、4時30分、5時00分、5時05分、5時25分、5時30分、5時35分の順に広範囲と拡大図の計14枚を表示しています。この5時05分に私の住んでいる場所が台風の目に入り風が止み、5時30分ごろから再び風が強くなり始め、5時35分には強風に戻りました。無風の時間が意外と長かったことからも台風の大きさを実感いたしました。台風の目が通過前は28℃前後あった外気温度も下がり始めて6時5分の時点で24.9℃になったことから風向きが変わったのだと思います。画像をクリックすると台風の目に入った瞬間の5時05分の拡大画像を表示します。ニュースによると関東各所で観測史上最大の風速を記録、9日4時28分には千葉市で57.5m/秒の最大瞬間風速を記録したそうです。

近所を歩いてみてた範囲ではありますが、私の住んでいる住宅地で台風の被害らしい被害は、唯一この街路樹だけでした。当日(9月9日)の朝早くでしたが、すでに上の部分は細かく切断されて、近くの空き地に積まれていました。車が通るので対処は早かったようです。

テレビで工事現場で足場が倒壊したニュースをやっていたので気になって近くの工事現場に行ってみましたが、台風が来る前にシートを部分的に外して足場に縛っていたので、被害は無いようでした。もしシートをそのままにしていれば、風をはらんで足場が倒壊したり、シートが破れる被害があった可能性を感じるほどの凄い風だったのです。事前の対処は大正解だったと思います。

上は大きな公共の建物ですが、住宅の建設現場でも同じように事前にシートの一部を外す対処を行っていて、こちらも被害は無いようでした。建物や工場設備は完成すれば風や地震には強いけれども建設中は弱い時期があるので、私が設計を担当していたプラントでも建設中の台風などに対処していたことを思い出しました。台風が近づいて来た時には足場などの含めて特別に強度計算を実施したこともありました。

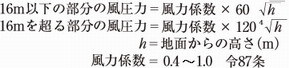

参考に建築基準法で規定されている計算式で高さに対する風圧をグラフにしてみました。ベルヌイの定理でも判るように4倍の風圧力は2倍の風速を意味します。逆算すれは100mの高さでは地上の約2倍の風速で設計する意味なのです。気象庁の発表する風速は、地上10mの位置で計測された値です。

風圧力単位:kg/㎡

風圧力単位:kg/㎡

散策した範囲ではありますが、住宅地での被害は一か所だけでしたが、その周辺の方に入ってみると驚くような光景を目にしました。

雑木林の中の木が折れて道を塞いでいたのです。周辺に沢山の木があっても木が折れることが分かりました。

いろんな木が倒れていました。

杉の木の典型的な折れ方です。

さらに進むとさらに倒木が道を塞いでいました。左上におれた部分が写っているので太い木であることが分かっていただけると思います。その倒れた木が周辺の竹をなぎ倒しているのです。

街灯も根元から折れていました。細いポールなので、単に風圧だけで倒れたのではなくて大きくゆれて折れたのだと思います。共振したのかもしれません。LEDのランプは点灯した状態なので点灯用の光センサーは暗い部分にあるのだと思います。真ん中が車が通れる道なのですが、落ちて来た木の枝で覆われていて、言われないと道とは判らないかもしれません。

根元が腐食していたのも原因の一つのようです。

道沿いの神社です。特に被害が無いようですが、落ち葉や枝の掃除が大変そうでした。実は住宅地の方にも遠くの雑木林から、木の枝や葉が風に飛ばされてきていて家の前の道路の掃除をされていました。私の前の道路も夕方に行いました。一番遅かったです。

さらに進むと倒木と、大きな木の枝が道を塞いでいました。

あらゆるきが倒れたのが分かると思います。

さらに進んだ光景です。右にはお墓があります。

よく見ると銀杏(ギンナン)が沢山落ちていました。この状態が数10m続いていたのです。上の写真にも落ちた銀杏が写っているのが分かってもらえると思います。

このような状態が続いていたのです。いつもだったら持ち帰るのですが、果肉がまだ固そうで取り出すのに手間がかかりそうだったので断念いたしました。全て一本のイチョウの木から落ちた銀杏なのです。ここの銀杏の記事はこちらです。→ポチッ

その銀杏(イチョウ)の大木は無事で安心いたしました。

倒木はまだまだ続きました。

台風のおかげで団栗(どんぐり)も沢山落ちていました。

水が溜まっているところもありました。ただし、この場所に水がたまるのは、今回だけでなく少し大雨が来るといつものことなのです。単に排水が悪いだけですが、いつまでもほったらかしなのです。でも、いつもと違う光景があります。クリックして拡大すると判ると思いますが、道の突き当りあたりに大きな木が倒れているのです。

クリックが面倒な方のために拡大写真を掲載いたしました。

塀に使われている鋼板も飛ばされていました。

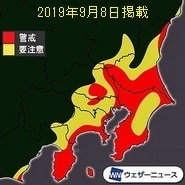

千葉市に上陸寸前で、台風の中心が東京湾にある台風15号の進路予想図を8秒間表示した後に4秒間ほど雨雲レーダー(4時05分時)の画面を表示するように設定いたしました。さらにその後に縮尺が違いますが、東京湾と千葉県内の台風15号の実際の進路を8秒間表示します。

台風15号の進路の動画も紹介します。台風の進路をじっくりと確認できるように最後の画面は30秒間表示するように設定いたしました。なお、台風15号は2019年9月10日15時に熱帯大気圧(Tropical Depression)になりました。広義の熱帯低気圧には台風も含まれますが、天気予報で使われる熱帯低気圧(Tropical Depression)は最大風速17.2m/s未満で、最大風速17.2m/s以上を台風と呼ばれています。

台風15号の進路の動画も紹介します。台風の進路をじっくりと確認できるように最後の画面は30秒間表示するように設定いたしました。なお、台風15号は2019年9月10日15時に熱帯大気圧(Tropical Depression)になりました。広義の熱帯低気圧には台風も含まれますが、天気予報で使われる熱帯低気圧(Tropical Depression)は最大風速17.2m/s未満で、最大風速17.2m/s以上を台風と呼ばれています。最大風速は最大瞬間風速と違い10分間の平均風速です。

本動画の掲載サイト→台風経路図 国際気象海洋HP

台風01号 台風02号 台風03号

台風04号 台風05号 台風06号

台風07号 台風08号 台風09号

台風10号 台風11号 台風12号

台風13号 台風14号 台風15号

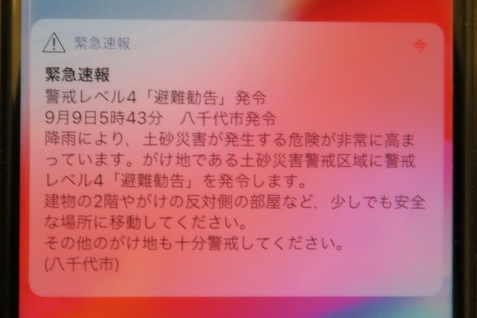

9月09日の6時01分には隣の市である八千代市の2度目の緊急速報がスマホに入りました。

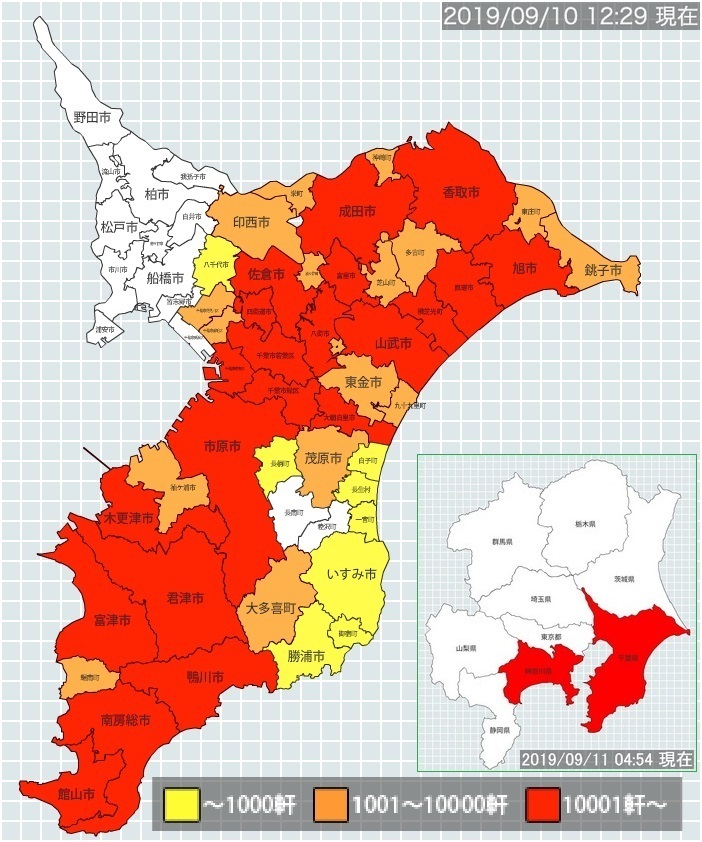

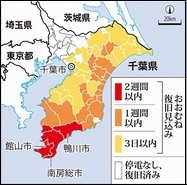

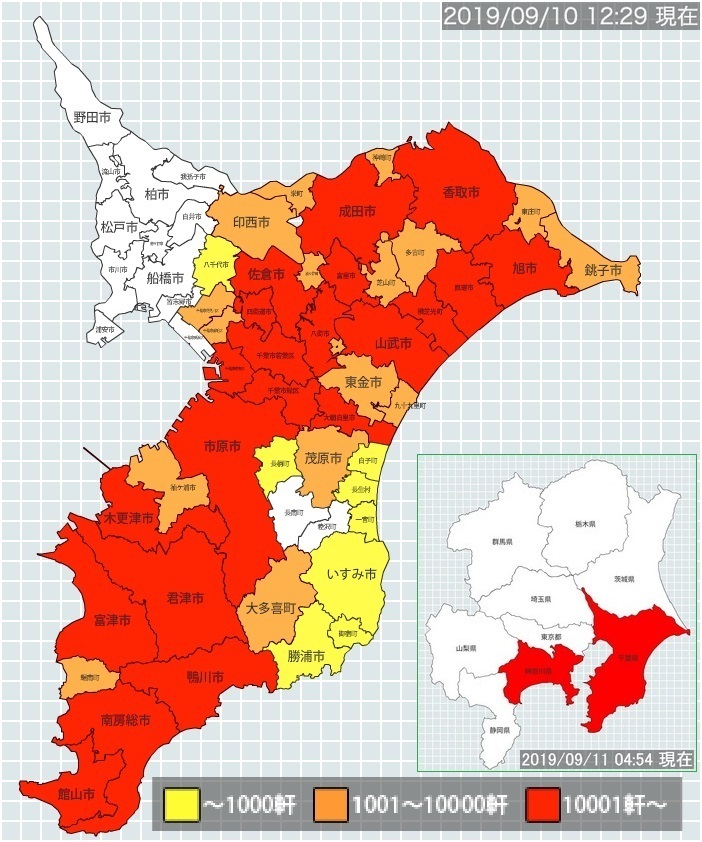

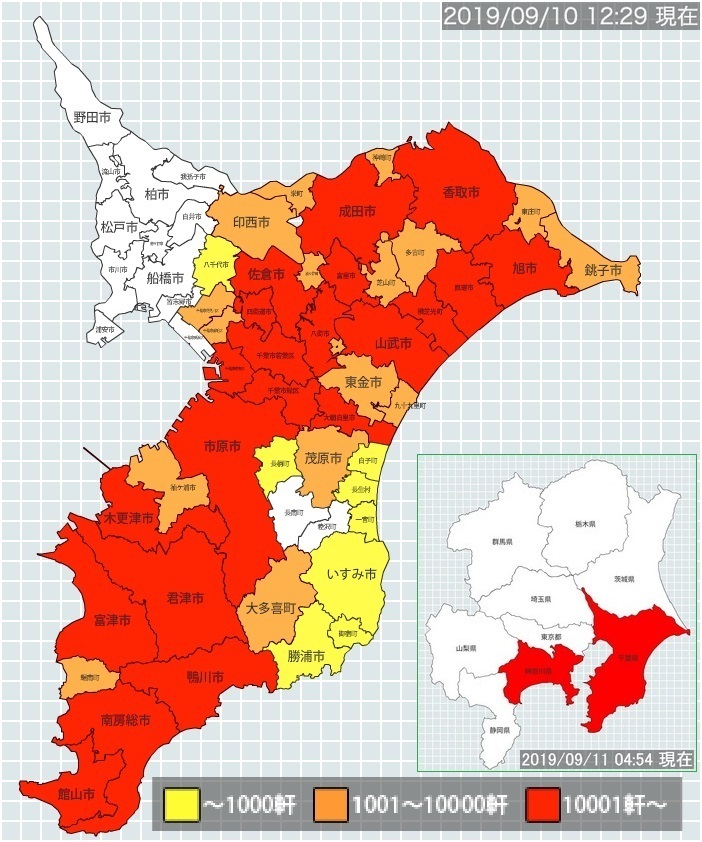

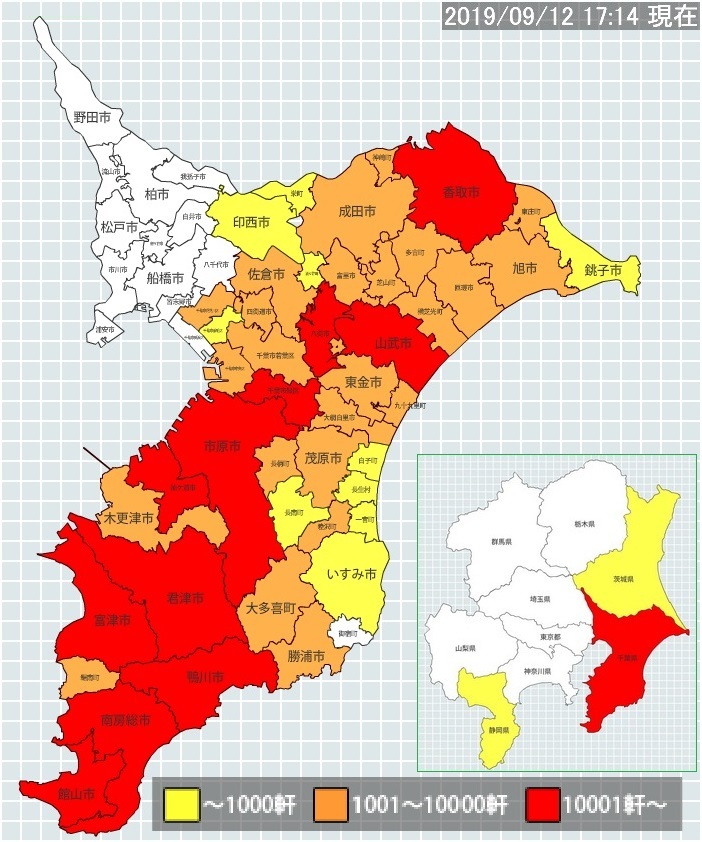

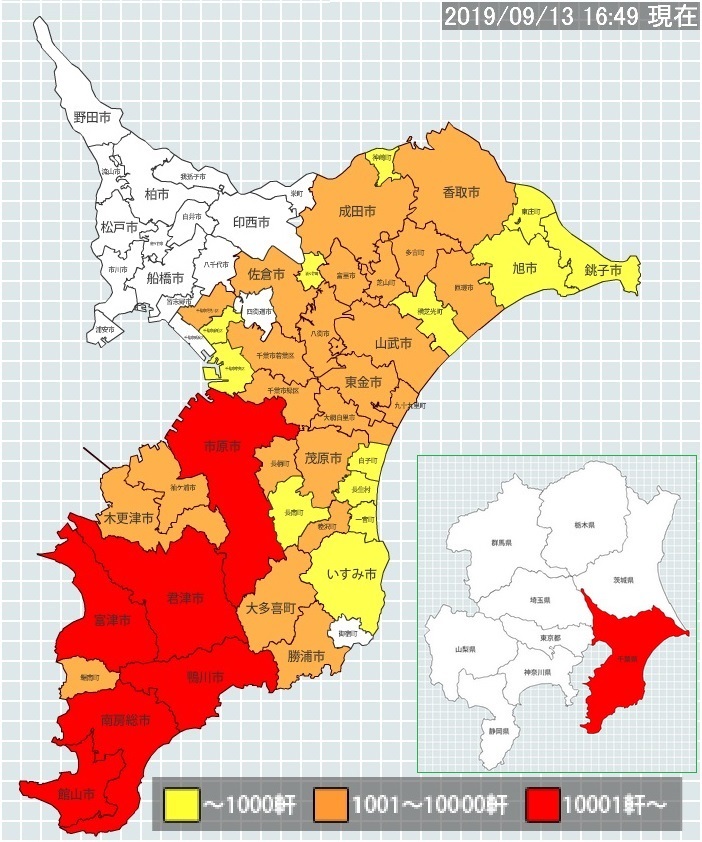

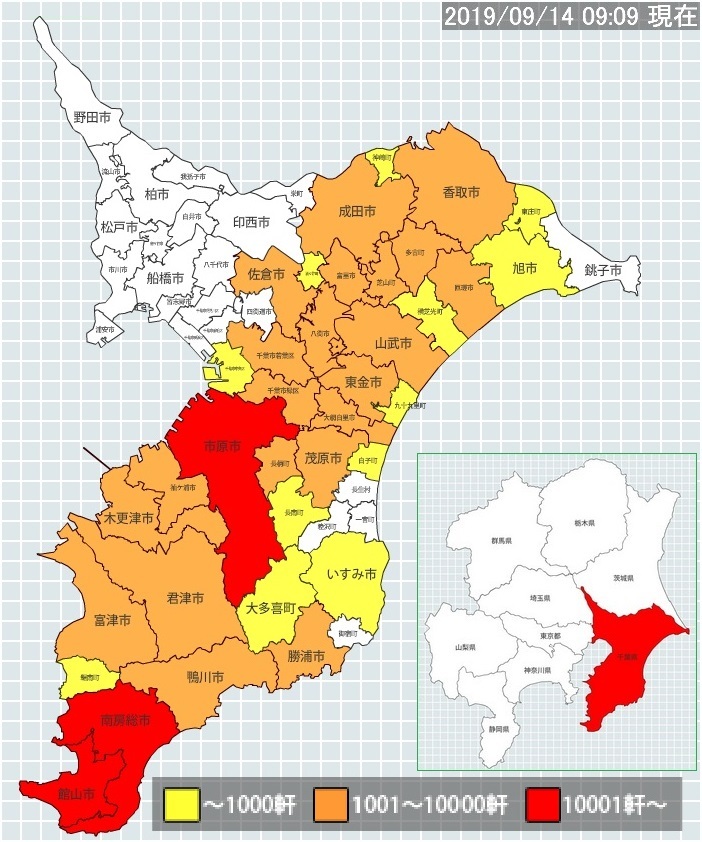

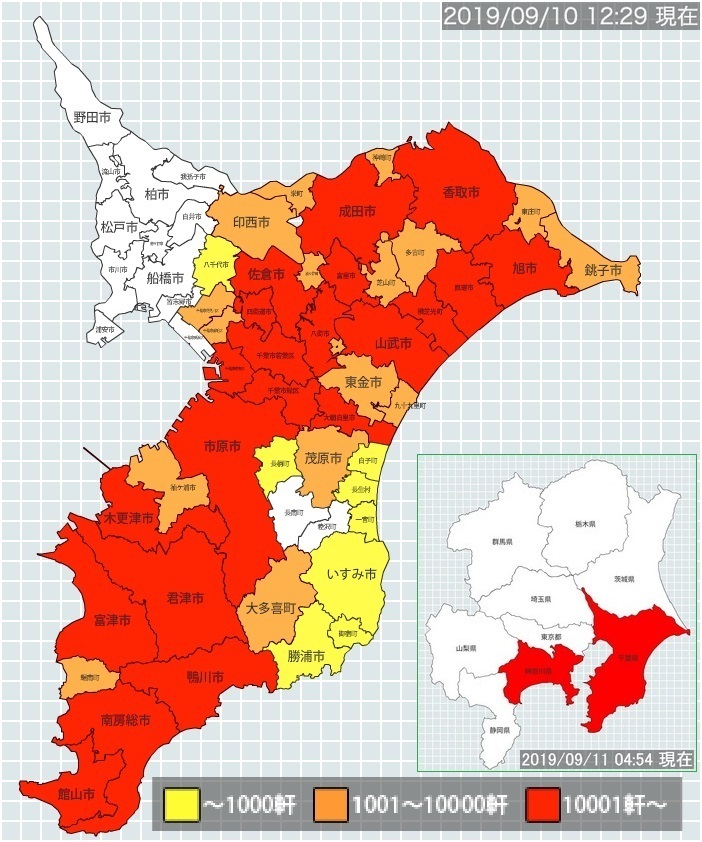

今回の台風で最も大きな被害の一つが停電です。下記の図は9月10日12時30分時点の千葉県の停電状況ですが、9月11日15時までに停電が解消したのは八千代市、御宿町、白子町の3ケ所だけです。9月9日12時の時点では下記の図に加えて松戸市、市川市、船橋市、習志野市、鎌ケ谷市も停電していました。その時、千葉県では62万6900戸が停電していたそうです。

千葉県以外でも神奈川県(9万3800戸)、茨城県(9万400戸)、静岡県(3万1000戸)、東京都(2300戸)、栃木県(300戸)、埼玉県、山梨県でも停電していましが、9月11日6時時点で停電地域が残っているのは千葉県と神奈川県でしたが、9月11日14時30分の時点で停電しているのは千葉県(43万6400戸)、神奈川県(3800戸)、埼玉県(700戸)、栃木県(400戸)、茨城県(200戸)なので、復旧が進むと同時に新しく停電している地域の発見もあるようです。船橋市に住んでいる姪っ子の家の地域が停電になり復旧には丸1日かかったそうです。

私の住んでいる佐倉市は9月11日9時の時点で1万1500戸が停電しているので、私の家の地域が停電しなかったのはラッキーだったと言えます。9月9日の早朝の最も風の強い時にパソコン(AC電源)で前記事に追加入力している最中に一瞬電気が揺らいだので、「あっ停電する。やばい」と思いましたが、持ちこたえて、記事の入力画面も無事でした。

私の住んでいる佐倉市は9月11日9時の時点で1万1500戸が停電しているので、私の家の地域が停電しなかったのはラッキーだったと言えます。9月9日の早朝の最も風の強い時にパソコン(AC電源)で前記事に追加入力している最中に一瞬電気が揺らいだので、「あっ停電する。やばい」と思いましたが、持ちこたえて、記事の入力画面も無事でした。正しいかどうかは別にして、この時に君津市の右の写真の鉄塔2基が倒壊したのだと、後で感じました。

追伸

2019年9月19日から9月27日まで関西に行っています。その間は皆様の所に訪問出来ないことをお許しください。

2019年9月11日追記 タイトル:停電復旧の推移を追加

令和元年の台風15号の停電の復旧が注目されています。そのことから復旧状況の確認のために

東電のサイトで発表されている各県の停電数をグラフにいたしました。本グラフを作ったのは停電がいつ頃に解消するのかを予想するためです。千葉県以外は9月10日12時29分のデーターを記録していなかったので9月9日12時~9月11日4時54分は直線で結んでいます。途中で数値が上がっているのは実際の停電が増加したのではなく、新たに停電エリアが発見されたか、補修のために停電させたためだと思われます。一旦、停電数が0になっても後で数値が上がっているのも停電エリアが発見されたためだと思われます。台風通過から4日目の9月13日6時には、残った停電は約20戸(軒)まで減りました。でも、まだ20万戸の停電が残っているとも言えるのです。9月12日の6時24分からは13日の朝までは細かく記録した結果、夜も復旧工事が行われていることが分かりました。グラフ内の「東電G合計」とは東京電力パワーグリッド株式会社(東電G)の管轄内の合計を意味しています。9月13日19時54分には千葉県以外の地域の停電はほぼ解消(その後も新しい停電の発見はあり)しましたが、千葉県内の停電は深刻な状態が続いています。9月20日21時19分に停電数は1万戸まで減り、9月24日0時34分時点の停電数は800戸です。

東電のサイトで発表されている各県の停電数をグラフにいたしました。本グラフを作ったのは停電がいつ頃に解消するのかを予想するためです。千葉県以外は9月10日12時29分のデーターを記録していなかったので9月9日12時~9月11日4時54分は直線で結んでいます。途中で数値が上がっているのは実際の停電が増加したのではなく、新たに停電エリアが発見されたか、補修のために停電させたためだと思われます。一旦、停電数が0になっても後で数値が上がっているのも停電エリアが発見されたためだと思われます。台風通過から4日目の9月13日6時には、残った停電は約20戸(軒)まで減りました。でも、まだ20万戸の停電が残っているとも言えるのです。9月12日の6時24分からは13日の朝までは細かく記録した結果、夜も復旧工事が行われていることが分かりました。グラフ内の「東電G合計」とは東京電力パワーグリッド株式会社(東電G)の管轄内の合計を意味しています。9月13日19時54分には千葉県以外の地域の停電はほぼ解消(その後も新しい停電の発見はあり)しましたが、千葉県内の停電は深刻な状態が続いています。9月20日21時19分に停電数は1万戸まで減り、9月24日0時34分時点の停電数は800戸です。 右の図のように停電戸数を1時間ごとにグラフにまとめたサイトがありました。

右の図のように停電戸数を1時間ごとにグラフにまとめたサイトがありました。それによれば9月9日8時時点に把握されている停電戸数はは93万1800戸(軒)でした。その後も停電が発見されているので、実際にはこれよりかなり多かったと想像されます。

東電Gの停電情報の停電数から単純に計算した復旧戸数(0時~24時)を紹介します。9月14日が予想される数値以上に少ないのが気になります。停電情報では軒数で表示されていますが、電力メーター数と判断して馴染み深い戸数で記載しています。戸数は世帯数を表していますが、軒数には建物数の意味もあります。停電情報の中に定義が書かれていないので、多くの人が住むマンションを1軒と集計しているのであれば数値が違ってきます。24時(0時)の数値そのもの数値は読み取れなかったので、前後の数値を使っているため実際とは若干のずれが発生すると思います。9日目までの停電復旧率(復旧戸数÷その日の工事前停電戸数)は26%程度でしたが、10日目以降は記載の数値のように上がってきています。14日目(9月22日)の停電復旧戸数および復旧率がマイナスとなっているのは台風17号が変化した温帯低気圧の強風により新に発生した停電数が復旧数を上回ったために計算上でマイナスになったものです。

1日目(9月09日) 26万8800戸復旧

1日目(9月09日) 26万8800戸復旧2日目(9月10日) 13万2600戸復旧

3日目(9月11日) 13万2400戸復旧

4日目(9月12日) 16万4200戸復旧

5日目(9月13日) 7万0100戸復旧

6日目(9月14日) 2万5500戸復旧

7日目(9月15日) 3万7200戸復旧

8日目(9月16日) 2万7700戸復旧

9日目(9月17日) 2万5000戸復旧

10日目(9月18日) 1万6100戸復旧 30.5%

11日目(9月19日) 1万5500戸復旧 42.2%

12日目(9月20日) 1万2800戸復旧 60.4%

13日目(9月21日) 4800戸復旧 57.1%

14日目(9月22日) -500戸復旧 -23.9%

15日目(9月23日) 1000戸復旧 24.4%

16日目(9月24日) 3100戸復旧 100% 停電解消(18時49分)

上のグラフでは千葉県以外の数値が読み知りにくいので目盛幅を変えたグラフも掲載いたしました。東電のサイト(停電情報)では戸数ではなく軒数という表現になっています。関東に上陸した台風としては過去最強クラスとなり、15ケ所で観測史上1位の最大瞬間風速を記録する台風となりました。今回観測された瞬間最大風速の例を記載いたします。右は台風の進路関連の図です。

東京都神津島 58.1m/s(島)

千葉県千葉市 57.5m/s(観測史上1位)

千葉県千葉市 57.5m/s(観測史上1位)東京都新島 52.0m/s(島)

千葉県木更津市 49.0m/s(観測史上1位)

千葉県館山市 48.8m/s

東京都三宅坪田 48.4m/s

静岡県稲取 48.3m/s

東京都大島町 47.1m/s(島)

千葉県成田空港 45.8m/s(観測史上1位)

東京都羽田空港 42.7m/s(観測史上1位)

神奈川県三浦市 41.7m/s(観測史上1位)

細かく記録始めた9月12日6時からの千葉県の停電戸数の推移を紹介します。

午後から大きく停電戸数減る傾向があり、夜間は特に大きく減らしています。9月13日の昼間(6時~18時)の停電戸数の改善は前日の昼間の3万8000戸にくらべて、1万6000戸と少なかったのは気になります。

9月12日06時~12日18時 12時間 3万8000戸復旧

9月13日06時~13日18時 12時間 1万6000戸復旧

9月12日06時~13日06時 24時間 15万4600戸復旧

9月13日06時~14日06時 24時間 5万1600戸復旧

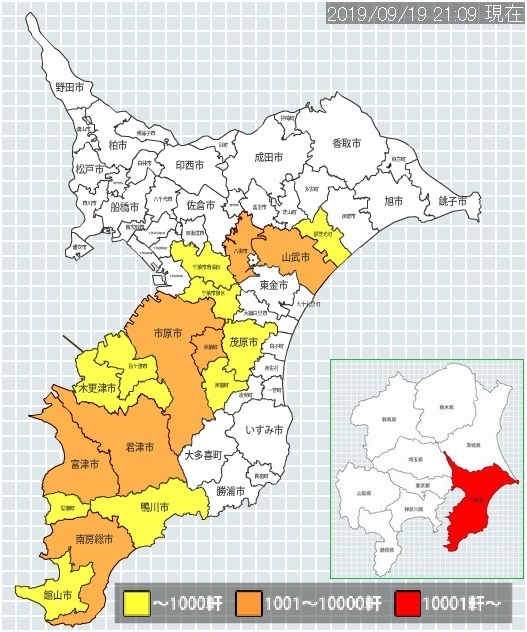

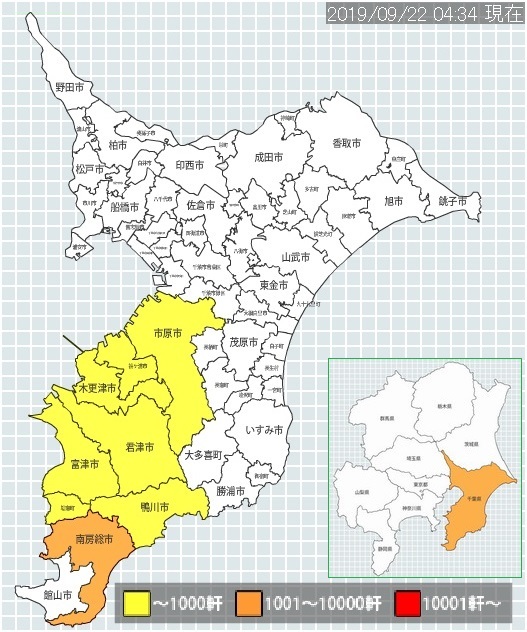

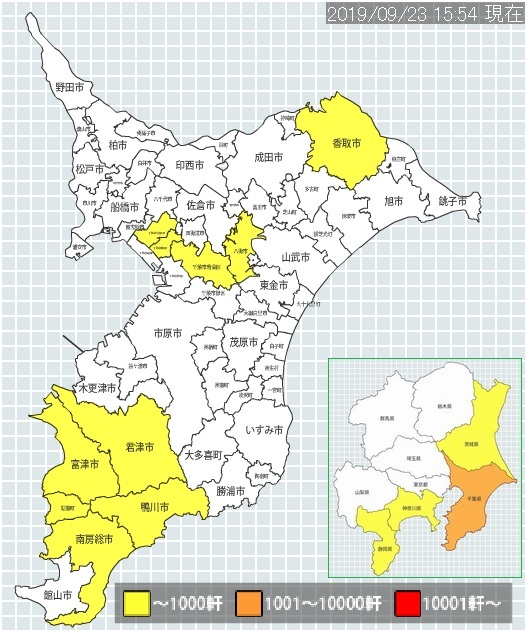

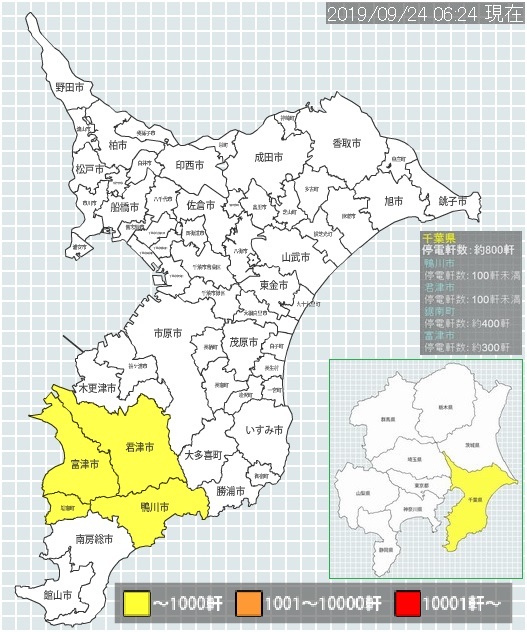

千葉県の停電は9月20日3時19分には、やっと2万戸になりました。そこで9月20日12時~9月25日00時のグラフも紹介します。いびつな停電戸数の動きから現場の奮戦が伝わってくるような気がします。9月24日0時34分時点の千葉県の停電数は800戸です。9月22日04時34分時点で千葉県で停電が残っている地区は市原市(600軒)、鴨川市(<100軒)、木更津市(<100軒)、君津市(<100軒)、鋸南町(800軒)、袖ケ浦市(<100軒)、富津市(300軒)、南房総市(1300軒)のみとなりました。グリット全体の数値が9月21日14時頃に上がっているのは東京都で新たな停電1400戸(軒)が発見されたためです。停電情報に表示されていないエリアにおいても、低圧線や引込線上の障害により、各ご家庭で停電が継続している場合があるそうです。ホームページによると調査の依頼は東京電力に電話(0120-995-007)してほしいそうです。例えば9月22日4時34分に南房総市は1300軒でしたが、6時29分には1800軒に停電数が上がったのは新たに発見されたのが理由と思われます。1時間半後には1300軒に戻りました。9月22日に入ってからは停電の数値の上がり下がり多くなってきました。停電数が減ったことで細かなところの情報による停電数の増加によって、復旧数を相殺している状況に入ってきているように感じます。9月23日5時19分ら千葉県の停電戸数が2600戸まで減りましが、23日13時24分に5700戸に増えたのは台風15号ではなく、元台風17号の温帯低気圧による強風が原因だそうです。

停電が一旦は0と表示された地域で新しく停電が発見されたことが

判りやすいように冒頭の9月9日からのグラフ(右のグラフ)の縦軸を対数表示にしてみました。下から棒状に立ち上がっているのがすべて新しく発見された停電です。ほとんどの場合、短時間で解消しているので棒状に表示されているのです。突然9月23日9時44分に神奈川県で3800軒の停電が表示されましたが、1週間以上経過してから千葉県以外での数値としては、最も大きかったです。

判りやすいように冒頭の9月9日からのグラフ(右のグラフ)の縦軸を対数表示にしてみました。下から棒状に立ち上がっているのがすべて新しく発見された停電です。ほとんどの場合、短時間で解消しているので棒状に表示されているのです。突然9月23日9時44分に神奈川県で3800軒の停電が表示されましたが、1週間以上経過してから千葉県以外での数値としては、最も大きかったです。

ゴルフ場数全国3位(155)の千葉県のゴルフ場も強風の被害を受けただけでなく停電でも苦しんでいるようです。コースの復旧を行っても停電により営業の影響を受けているところが沢山あるようです。

下記は9月14日にゴルフに行く予定になっていた山武郡芝山町にある某ゴルフ場のホームページの記載内容です。このゴルフ場は停電により9月19日も休業(クローズ)のために11日連続の休業となっていまいましたが9月20日に再開出来るようになったようです。

下記は9月14日にゴルフに行く予定になっていた山武郡芝山町にある某ゴルフ場のホームページの記載内容です。このゴルフ場は停電により9月19日も休業(クローズ)のために11日連続の休業となっていまいましたが9月20日に再開出来るようになったようです。右の図はウェザーニュースによって千葉上陸前日の9月8日18時45分に発信されていた台風15号による停電リスク予想図です。

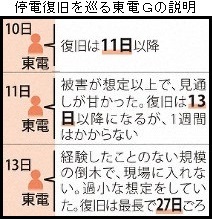

9月13日夜に東京電力パワーグリッド(株)から右図のように停電の全面復旧には2週間を要することが発表されました。停電戸数の違いを計算に入れると、関西電力管内で224万7000戸の停電が発生した2018年9月4日の台風21号の停電復旧ペースよりかなり目標が低めに感じます。とは言え長期戦なので作業員の方の健康には十分な配慮が必要に思います。それぞれの台風の被害の事情は違うとは思いますが比較してみました。

2018年 2019年

台風21号 台風15号

発生日 224万7000戸 93万1800戸

2日後 31万6000戸 42万0100戸

5日後 3万戸 13万8200戸

10日後 36戸 2万1200戸

15日後 0戸(9月24日)

16日後 0戸(9月20日)

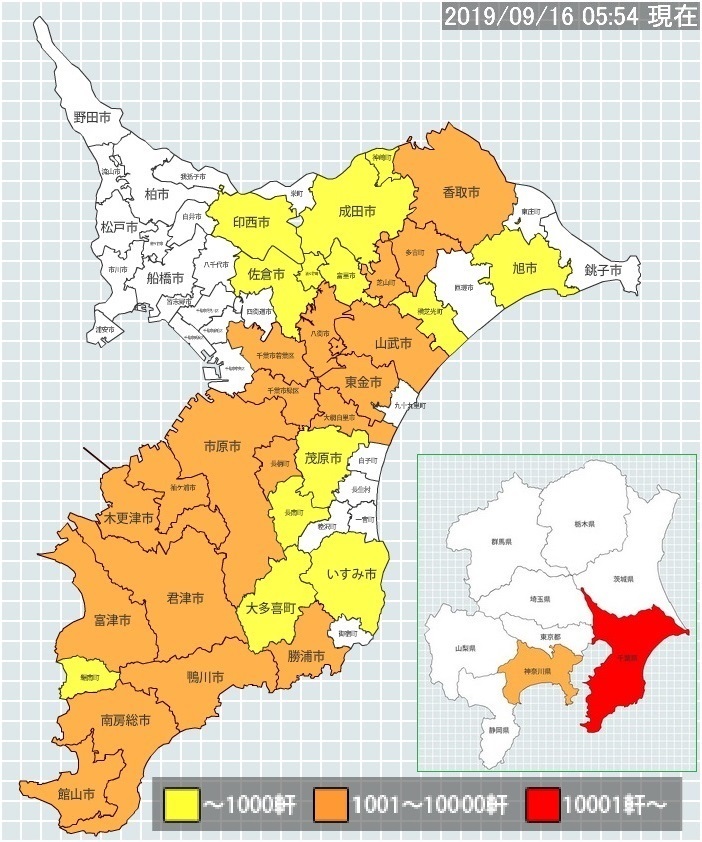

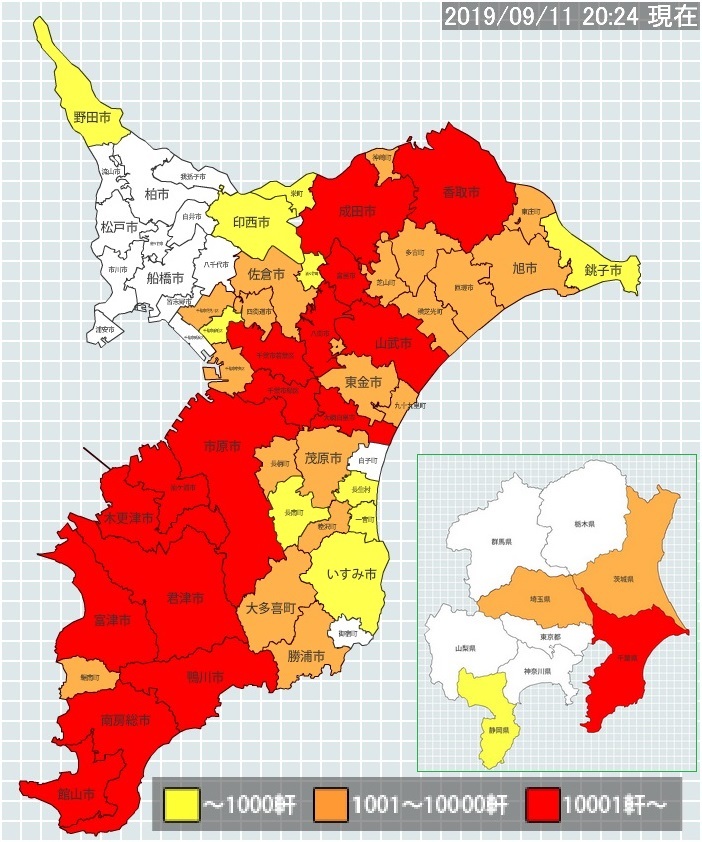

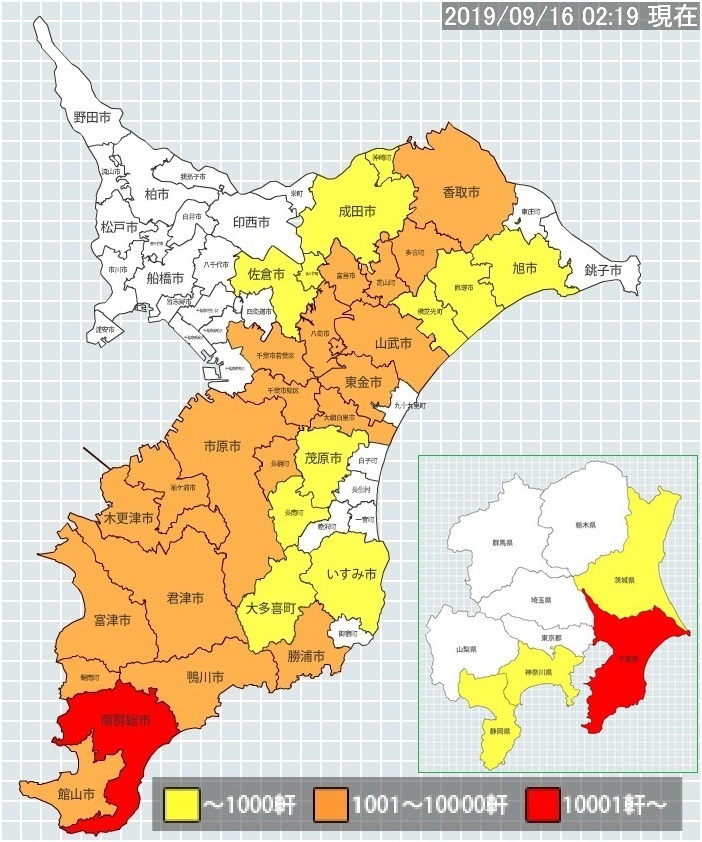

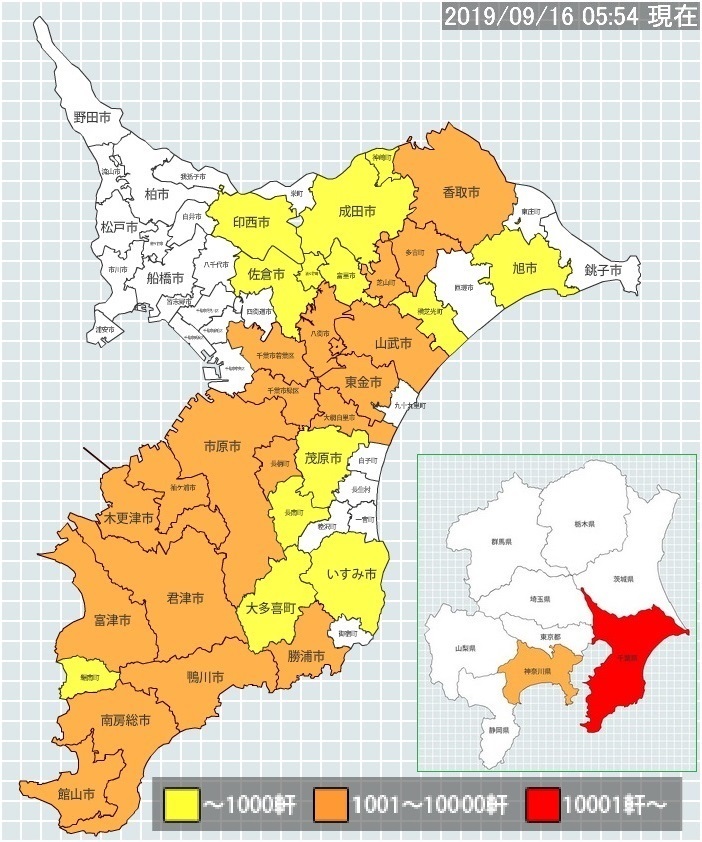

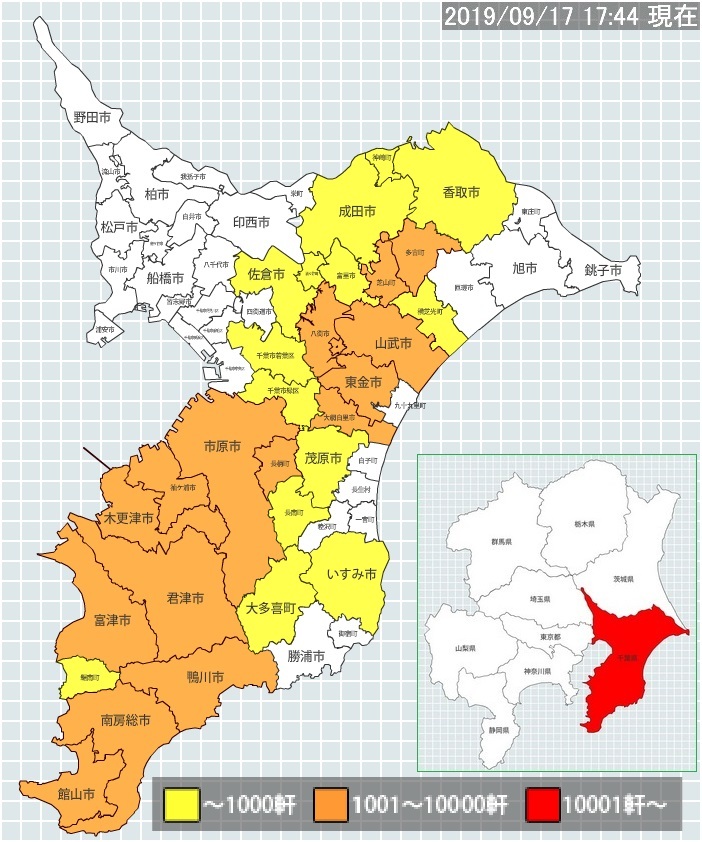

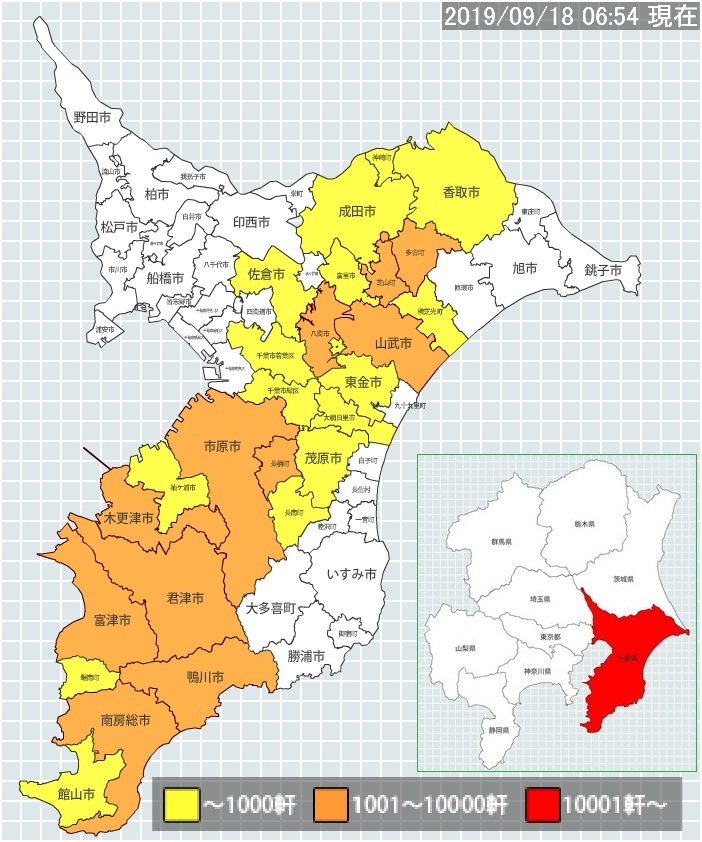

9月16日5時54分の時点で千葉県内の全ての市および地区の停電戸数が1万戸以下になっていました。1万戸超を示す赤色が無くなっていることが分かっていただけると思います。この時、千葉県全域の停電戸数は9万2300戸で、最後まで1万戸超であった南房総市はの停電戸数は9200戸になっていました。千葉県全体で初めて停電戸数が10万戸を切ったのは9月15日23時39分でした。右の図は9月10日12時29分の時点です。

9月16日5時54分の時点で千葉県内の全ての市および地区の停電戸数が1万戸以下になっていました。1万戸超を示す赤色が無くなっていることが分かっていただけると思います。この時、千葉県全域の停電戸数は9万2300戸で、最後まで1万戸超であった南房総市はの停電戸数は9200戸になっていました。千葉県全体で初めて停電戸数が10万戸を切ったのは9月15日23時39分でした。右の図は9月10日12時29分の時点です。千葉県全体 南房総市 東電G全域

9月15日23時39分 9万9500戸 11300戸 9万9500戸

9月15日23時59分 10万0300戸 11300戸 10万1000戸

9月16日00時34分 9万7200戸 11300戸 9万7900戸

9月16日02時19分 9万7600戸 11300戸 9万9000戸

9月16日05時54分 9万2000戸 9200戸 9万1400戸

順番に並べてみました。赤のエリア(10万戸<)が徐々に減っていきました。停電なしの白地の所でも時間の経過とともに、黄色や橙色に変わるケースはよくあります。クリックすると、それぞれ大きく拡大いてします。

2019/09/10 12:19 2019/09/11 20:24 2019/09/12 17:14

2019/09/13 16:49 2019/09/14 09:09 2019/09/15 20:34

2019/09/16 02:19 2019/09/16 05:54 2019/09/17 17:44

2019/09/18 06:44 2019/09/19 21:09 2019/09/20 18:34

2019/09/22 04:39 2019/09/23 15:54 2019/09/24 06:24

2019/09/24 18:49 次の予定スペース

2019/09/24 18:49 次の予定スペース

2019年9月25日追記 タイトル:停電ほぼ解消

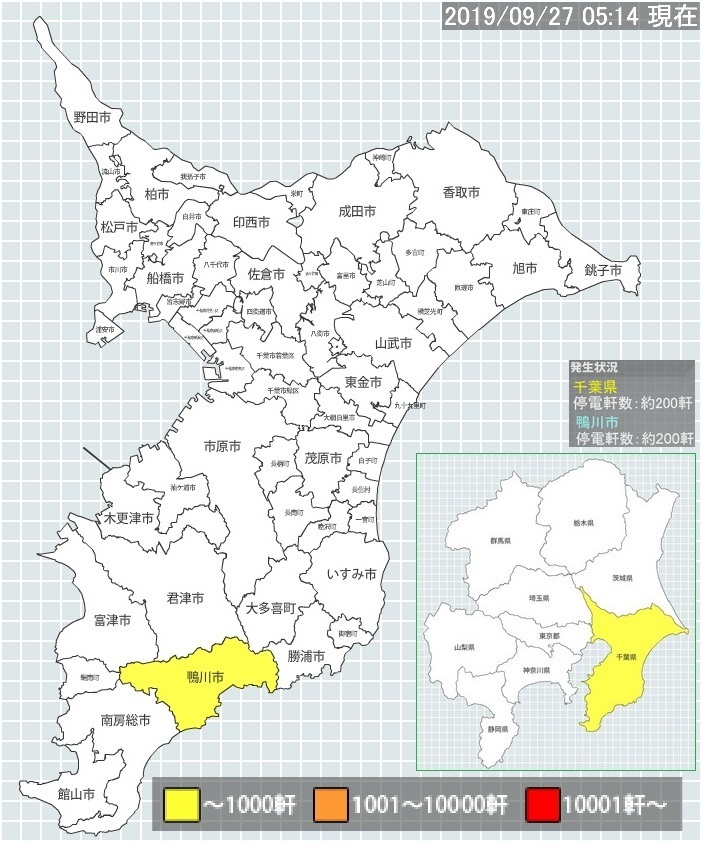

今回の台風15号による停電で初めて2019年9月24日18時49分に東京電力パワーグリッド株式会社(東電G)のホームページで停電軒数(停電戸数)画面に、

停電を示す着色部分がない画面(0軒)が表示されました。今回の台風15号が9月9日5時少し前に千葉市に上陸して15日と約13時間50分でした。

停電を示す着色部分がない画面(0軒)が表示されました。今回の台風15号が9月9日5時少し前に千葉市に上陸して15日と約13時間50分でした。右の図が9月10日12時30分時点の千葉県の停電状況です。作業をされた沢山の方々、お疲れさまでした。上の画面は2019年9月24日18時49分の停電状況を示した画面です。停電が解消した9月24日18時49分の5分前の18時44分の停電数は400軒でした。もちろん、今後の新たな発見で停電数値が表示されることはありえます。例えば9月25日16時19分には千葉県で200軒の停電が表示され、

9月26日には10時16分に山梨県で100軒、16時54分に千葉県で300軒、9月27日には右図のように5時14分に千葉県(鴨川市)で200軒の表示が確認出来ました。すでに記載しているように停電情報に0(停電なし)と表示されていても、低圧線や引込線上の障害により、各ご家庭で停電が継続している場合があるそうです。東電エリアの送電線会社の東電G(東電グリッド)のホームページによると、調査の依頼は東京電力に電話(0120-995-007)してほしいそうです。

9月26日には10時16分に山梨県で100軒、16時54分に千葉県で300軒、9月27日には右図のように5時14分に千葉県(鴨川市)で200軒の表示が確認出来ました。すでに記載しているように停電情報に0(停電なし)と表示されていても、低圧線や引込線上の障害により、各ご家庭で停電が継続している場合があるそうです。東電エリアの送電線会社の東電G(東電グリッド)のホームページによると、調査の依頼は東京電力に電話(0120-995-007)してほしいそうです。停電はほぼ解消しましたが、テレビで放送されているように千葉県での台風の被害は深刻なものがあります。それを実感する出来事がありました。それは年末近くに館山カントリークラブで泊まりのゴルフコンペを予約していたのですが、宿泊ホテルであるホテル川端さんが台風の被害を受けて修理のために再開は来年になるとの連絡を受けたことでした。コンペ自体は宿泊先を館山リゾートホテルに変更したので、

我々としては問題はなかったのですが、被害を受けて営業出来ないホテルの方にとっては大変なことだと思います。ゴルフコンペは前回が2019年5月25日に伊香保温泉で行われた第28回コンペ(右の写真)で、今回が第29回コンペです。

我々としては問題はなかったのですが、被害を受けて営業出来ないホテルの方にとっては大変なことだと思います。ゴルフコンペは前回が2019年5月25日に伊香保温泉で行われた第28回コンペ(右の写真)で、今回が第29回コンペです。ネットにあった記載内容を枠内に転記いたしました。

#台風15号の被害で千葉県の再開未定、長期休業が予想される温泉施設 →9/24 追記

①館山市 天然温泉人魚の湯 #海紅豆 建物損壊により再開未定です。

②館山市 たてやま温泉 #ホテル川端 建物損壊により再開未定です。

③館山市 #平砂浦ビーチホテル →通信網の再整備完了次第再開です

④館山市 #安房自然村 不老山薬師温泉のある複合施設。

今年増設工事をしてましたがかなり損害を受けたようです。

⑤南房総市白浜 #ジャングルパレス

下にある、白浜フラワーパークとともに大損害だそうです。

⑥南房総市白浜 白浜温泉 季粋の宿 #紋屋

白浜温泉郷の中で一番被害大きく再開未定だそうです。

⑦南房総市白浜 #ウミサトホテル (旧紀州鉄道ホテル)

→9/21より再開のアナウンスがありました

まだ秋雨前線活発で台風シーズンなので今後が心配です。被害地域にお住まいの方々に一日でも早く安寧な日々が戻るよう祈っております。

加賀清水 小竹川(高野川)の源流 [生活風景]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

千葉県佐倉市井野の成田街道(国道296号)近くに、昔から湧き水が出ている加賀清水(かがしみず)と呼ばれる場所があります。前記事で紹介した鯉の産卵を見ることが出来た上小竹川の源流が加賀清水だったのです。そこで加賀清水に2017年5月1日と5月3日に来てみました。5月1日は加賀清水の場所の確認のために車で来ましたが、5月3日は加賀清水が源流となっている川のルートの写真を撮るのが目的だったので歩いて来てみました。

加賀清水の場所を紹介します。成田街道は、水戸街道の新宿(にいじゅく)から分岐して佐倉藩や成田山新勝寺に向かう街道です。水戸街道・新宿の現在の住所は東京都葛飾区新宿(にいじゅく)です。現在も成田街道の名前が使われていますが、江戸時代の庶民にとっても成田街道の名称が一般的でした。ただし江戸幕府の公式文書では佐倉街道と言われて、房総の諸大名の参勤交代の道でもありました。

━━ 成田街道 水戸街道・新宿 A ~ B 成田山・新勝寺 約53km

参考に成田街道、水戸街道、日光街道、中山道などの概略ルートを紹介します。地図をクリックすると広範囲を表示します。日本橋からは日光街道を通って千住に行き、千住からは水戸街道を通って成田街道の出発地点の新宿(にいじゅく)まで来ます。

加賀清水の南側150mに成田街道があったことから加賀清水を示す石碑が残されていました。写真の道が成田街道で、国道296号線です。このあたりに林屋という名の茶屋があり、加賀清水で汲まれた清水が客に振舞われたそうです。

中央奥の常夜灯は加賀清水の水で茶を振舞って繁盛していた茶屋の林屋の前に1827年(文政10年)に建てられていたそうです。この常夜灯の場所は昔のままだそうです。他の3基の石碑(道標)は、すぐ西側(左側)約13m離れた道路角(写真の左端)にあったものを移設したそうです。

中央奥の常夜灯は加賀清水の水で茶を振舞って繁盛していた茶屋の林屋の前に1827年(文政10年)に建てられていたそうです。この常夜灯の場所は昔のままだそうです。他の3基の石碑(道標)は、すぐ西側(左側)約13m離れた道路角(写真の左端)にあったものを移設したそうです。

左側の道標は歌舞伎の名優であった7代目市川団十郎が1831年(天保2年)に建立したものです。その道標には加賀清水を「天はちち 地はかかさまの清水かな」と詠んだ句と成田山への信心が記されています。中央の道標は1894年(明治27年)に信集講社の岩田長兵衛によって建てられたもので、左の道標は1840年(天保11年)に江戸の豪商であった古帳庵夫妻が建てたものです。

七代目・市川団十郎が建てた右の大きな道標の文字を紹介します。

(正面)成田山道 是れより北へ半丁 清水原中有

(右面)天はちち 地はかかさまの 清水可那 七代目団十郎敬白

天保二辛卯年九月吉日

(左面)成田山御参詣の御方様御信心被遊此清水御頂戴被成候

御夫人様方御懐胎被成候事

(背面)無疑私御利益を蒙り候間御信心の御方様へ差上度

御子孫長久大願成就

左面には加賀清水の清水を飲めば子のいないご夫人も懐妊するという御利益があることが書かれていることから、ここの清水が大変な人気になったと想像されます。正面に清水までの半丁とあります。1丁(町)は109.09091mのため半丁は約50mということになります。現在は湧水の湧口までの距離は150mなので、今と昔の湧水の場所が少し違う可能性があります。あるいは半丁が単にすぐそばを意味しているのかもしれません。

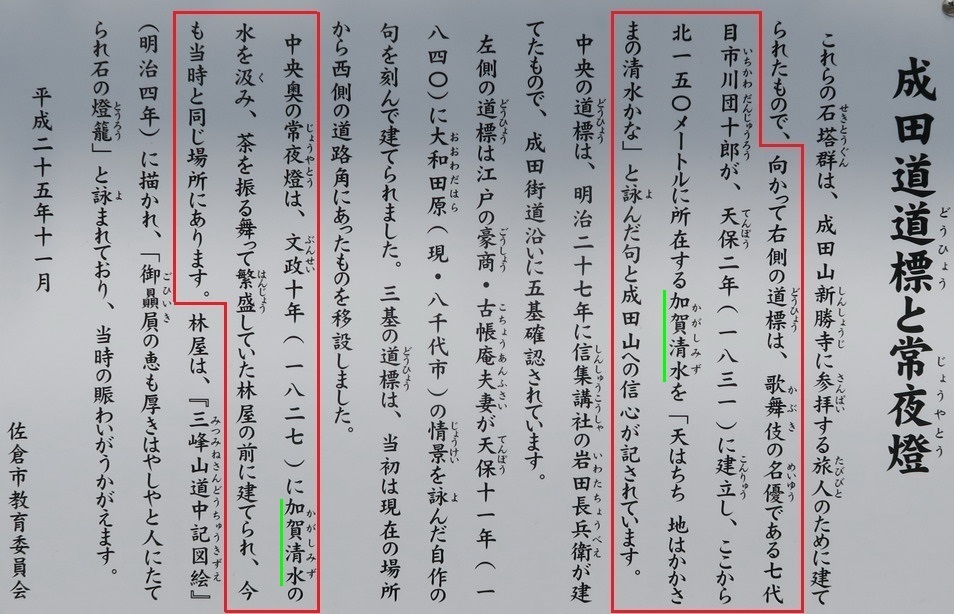

常夜灯や3基の道標の詳しい説明も書かれていました。記載内容を枠内に転記いたします。

成田道道標と常夜燈

これらの石塔群は、成田山新勝寺に参拝する旅人のために建てられたもので、向かって右側の道標は、歌舞伎の名優である七代目市川団十郎が、天保二年(1831年)に建立し、ここから北150メートルに所在する加賀清水を「天はちち、地はかかさまの清水かな」と詠んだ句と成田山への信心が記されています。

中央の道標は、明治二十七年に信集講社の岩田長兵衛が建てたもので、成田街道沿いに五基確認されています。

左の道標は江戸の豪商・古帳庵夫妻が天保十一年(1840年)に大和田原(現・八千代市)の情景を詠んだ自作の句を刻んで建てられました。三基の道標は、当初は現在の場所から西側の道路角にあったものを移設しました。

中央奥の常夜燈は、文政十年(1827年)に加賀清水の水を汲み、茶を振舞って繁盛していた林屋の前に建てられ、今も当時と同じ場所にあります。林屋は『三峰山道中記図絵』(明治四年)にも描かれ、「御贔屓の恵も厚きはやしやと人にたてられ石の燈籠」と詠まれており、当時の賑わいがうかがえます。

平成二十五年十一月 佐倉市教育委員会

成田街道側から加賀清水方向を見た道の景色です。江戸時代にはその時代の人口密度などから判断して、道路の左右の家はほとんどなかったと思われます。正面に赤い鳥居と祠が見えます。祠は厳島神社で古くからあったそうです。

こちらが厳島神社です。加賀清水と書かれた石碑などが祀られています。

ここが一番南側の湧き水の場所です。池から水が流れ出る一番北側から一番奥の湧き水の場所なのでここがまさに源流と言える場所です。

動画を見ると小さい音ですが水音を聞くことが出来ると思います。

一番奥が上で紹介した湧き水のところです。

水の道は広くなってきます。

加賀清水は大きな池になっています。この池の水が源流となり一番奥(北側)から高野川/上小竹川/小竹川へ流れていきます。木の幹の太さからも歴史を感じます。

北側から見たかが清水の池です。メダカが沢山住んでいました。浅い池ですが鯉も住んでいました。水草も生えていました。この湧水地は加賀殿清水、井野清水、加賀清水と呼称を変えながら現在まで残されてきたそうです。

厳島神社と書かれた石碑が祀られていますが元は弁天様の石碑が祀られていましたが、1994~1995年ごろに子供のいたずらで弁天様の石碑が池に投げ込まれて、新しい厳島神社の石碑が祀られたそうです。最近弁天様の石碑が見つかって弁天様の石碑も祀られているそうです。

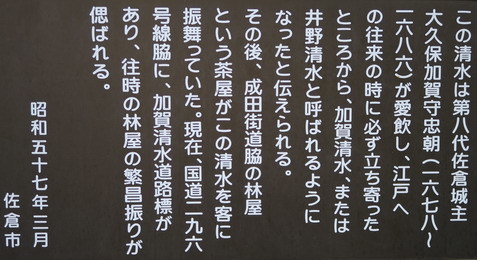

加賀清水は、今は加賀清水公園になっています。加賀清水の説明版や加賀清水に説明用の掲示板が建てられていました。

加賀清水に関する説明を枠内に記載します。

この清水は第八代佐倉城主 大久保加賀守忠朝(1676~1686年)が愛飲し、江戸への往来の時に必ず立ち寄ったところから加賀清水、または井野清水と呼ばれるようになったと伝えられる。 その後、成田街道脇の林屋という茶屋がこの清水を客に振舞った。現在、国道二九六号線脇に、加賀清水道路標があり、往来の林屋の繁昌振りが偲ばれる。

昭和五十七年三月 佐倉市

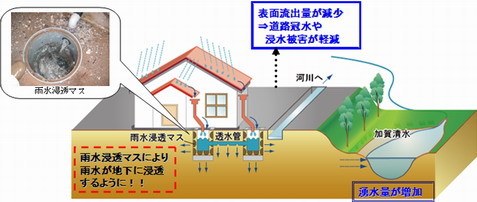

掲示板に貼られた説明を読むと皆さんの努力によって加賀清水が守られてきたかわかりました。この湧き水池の水は周辺地域にしみ込んだ雨水が湧き出たものだそうですが、周辺地域が住宅になって雨水が下水設備の方に流れてしまうとともに、舗装されて雨水の地面にしみ込む量が減ってしまったことから、湧き水が枯渇する日が多くなったそうです。その対策として取られたのが雨水浸透マスの設置だそうです。住宅の雨どいの雨水も地面にしみ込ます努力ともに、雨水浸透マスの設置により湧き水が復活したそうです。また歩道の透水性舗装化を推進するなどの試みも行われているそうです。

1995年頃 2013年

雨水浸透マスの設置数 9基 → 340基

年間枯渇日数 43日 → 0日

雨水浸透マスの図をネットから転用させていただきました。画像をクリックするとこの図が使われている印旛沼の情報広場を表示します。

加賀清水の横には関係は分かりませんが稲荷神社がありました。井野新田の鎮守で、五穀豊穣もたらす稲荷神が祀られているそうです。

この建物の奥に由緒のある古い本殿がありました。

本殿は屋根で守られていました。

横には奥州参りに行った参拝記念碑(三山碑)が沢山建てられていました。

前記事で紹介した鯉の産卵を見ることが出来た上小竹川の源流の加賀清水から印旛沼(西印旛沼)までのルートをGoogle地図に書き込みました。

その川にかかる橋も紹介します。2017年5月1日には天神橋から印旛沼までの橋の名前を確認するために散策をし、5月3日には三号橋梁から加賀清水までを散策しました。5月3日の歩いた歩数は14285歩でした。源流(加賀清水)から印旛沼まで31の橋がありました。その中で名前が分かった橋が10で、21の橋の名前は特定できませんでした。川/水路の長さはGoogle地図で計測したものです。

① ━━━━ 加賀清水公園の小川 67m

② ━━━━ 地下水路(高野川) 192m

③ ━━━━ 高野川 3760m

不明の橋 高野川 11橋 (源流~四号橋梁)

四号橋梁 高野川 昭和44年02月28日施功 1969年

不明の橋 高野川 2橋 (四号橋梁~三号橋梁)

三号橋梁 高野川 昭和44年02月28日施功 1969年

不明の橋 高野川 4橋 (三号橋梁~天神橋)

天神橋 高野川 昭和43年03月31日施功 1968年

不明の橋 高野川 4橋 (天神橋~子ノ橋)

④ ━━━━ 上小竹川 1330m

子ノ橋 上小竹川 昭和44年02月28日竣功 1969年

根崎橋 上小竹川 平成01年03月竣工 1989年

先崎橋 上小竹川 昭和62年03月施工 1987年

下崎橋 上小竹川 平成03年03月施工 1991年

⑤ ━━━━ 小竹川 734m

小崎橋 小竹川 銘板が外れていたため不明

弁天橋 小竹川 昭和41年08月施工 1966年

⑥ ━━━━ 手繰川 269m

新先崎橋 手繰川 昭和62年03月施工 1987年

① ━━━━ 加賀清水公園の小川 67m → 地図

加賀清水公園から水が流れ出るところです。ここに水量を図る三角堰(三角せき)が取り付けられています。

その三角堰から水が流れ出る動画です。

水量計測している三角堰(三角せき)を拡大いたしました。

小さな水路を水が流れてくるわけです。

八重桜の花びらが流れる動画も趣があります。

② ━━━━ 地下水路(高野川) 192m → 地図

加賀清水は住宅地にあることから加賀清水の水はここから地下水路に入ります。プレーボタン( ► )をクリックすると動画で見ることが出来ます。

道路の左側に地下水路があります。

道路の右側のコンクリート壁のあたりまで地下水路は続きます。コンクリート壁は清水公園にある調整池です。

下流側から見た写真ですが、この部分で左側に道路を横断します。

清水公園横の調整池の内部の写真を紹介します。地下水路はコンクリート壁の向こう側の左から流れてきて、コーナー部で90度曲がって右に流れていきます。驚いたことに調整池の名前は加賀清水調整池でした。 → 地図

③ ━━━━ 高野川(こうやがわ) 3760m → 地図

清水公園にある調整池脇から高野川になります。まだ川とは呼べない水路がこの緑の中にあります。右のコンクリートの壁の中が調整池です。近くには清水台公園や加賀公園があったことから加賀清水のゆかりが感じられました。

住宅との横に緑地が続いていました。

緑地の最後の部分です。小さな水路がありますが、これは単なる雨水用の溝のようです。この先で深い川が地面に現れるので緑地の地下に水路があるのではないかと感じました。

突然に川が現れます。ここからが高野川と呼んでもいいのかもしれません。ここまでの緑地は高野川の痕跡のような存在です。

突然に地上に高野川が現れる場所には大野調整池がありました。

高野川は住宅地を進みます。

水量は明らかに増えているのでいろんな方向から水が集まってきたのだと思われました。

川の両側が開けてきました。

同じ場所から上流側(加賀清水方向)を見た景色です。奥の住宅地が佐倉市井野で、空き地の部分は皮を挟んで右側(西側)が八千代市上高野で、左側(東側)が佐倉市井野です。加賀清水から印旛沼までの川が流れる場所は次のように変化します。2つ名前がある場合は上流から見て 左岸/右岸 となります。

下記の「⇒」の部分にA~Jのマーク(

井野 ⇒ 上高野/井野 ⇒ 上高野 ⇒ 上高野/下高野 ⇒ 下高野

⇒ 青菅 ⇒ 先崎/青菅 ⇒ 先崎/小竹 ⇒ 小竹 ⇒ 小竹干拓

⇒ 小竹干拓/臼井台 ⇒ 小竹干拓/臼井台干拓

八千代市: 上高野 下高野

佐倉市 : 井野 青菅 先崎 小竹 小竹干拓 臼井台 臼井台干拓

車が頻繁に通る道の下を川がくぐっていました。少し高くなった小さなカードレールの部分が橋です。ここの橋には名前が書かれた銘板があるのではないかと期待していましたがありませんでした。この道は八千代市から井野外山交差点にでる抜け道的な存在のため沢山の車が通ります。

その道の端から下流側を見た景色です。

このような景色が続きます。

加賀清水から始まって最初に名前が書かれた橋がこちらです。ここまで名前が判らない橋が11続きました。

橋の名前は「四号橋梁」で橋の後ろに「梁」が付いた珍しい橋でした。

橋梁(きょうりょう)の意味を調べると、橋のことで、道路・鉄道・水路などが障害物などの上空を通過するための架空構造物の総称だそうです。

四号橋梁(よんごうきょうりょう)の上から下流側を見た景色です。両側は田植えの準備をしている田んぼです。

このあと2つ、欄干も名前のない橋が続いた後に欄干のある橋がありました。

こちらの橋の名前は三号橋梁(さんごうきょうりょう)でした。

三号橋梁から見た下流側の景色です。

こちらが天神橋(てんじんばし)です。こちらも頻繁に車が通ります。

三号橋梁から天神橋の間には4つの欄干のない橋がありました。

天神橋から子ノ橋の間にも写真のような欄干もなく名前もない橋が4つありました。写真には3つの橋が写っています。

もう一つの橋の写真です。この写真は下流側(子ノ橋の方)から撮った写真です。

④ ━━━━ 上小竹川(かみおだけがわ / かみこたけがわ) 1330m → 地図

こちらが子ノ橋(ねのばし?)です。八千代市の上高野地区と下高野地区を流れたきた高野川は子ノ橋で佐倉市に入り上小竹川に名前が変わります。同じ川が市境(しざかい)で名前が変わるのは珍しいのではないでしょうか。ここからの橋は全て欄干があり名前が付いています。

鯉の産卵が見られた辺りの上小竹川の動画を紹介します。最後に写ってい橋が子ノ橋です。この動画は2017年5月1日に撮りました。

こちらが根崎橋(ねざきはし)です。前記事でkazuさんコメントいただいた内容によると昔は天神橋あたりから根崎橋あたりまでが根崎と呼ばれており、kazuさんの屋号も根崎だそうです。現在の地名は先崎です。

根崎橋の一つ下流側の橋が先崎橋(まっさきはし)です。

先崎橋の一つ下流側の橋が下崎橋(しもざきはし)です。上小竹川の呼名は「かみおだけがわ」が使われていますが、公式文書では「かみこたけがわ」が使われる可能性があるため2つの名前をタイトルに入れました。その可能性は次の小竹川で説明している内容と同じです。

土手を進むと井野川との合流地点に架かっている小崎橋が見えてきました。橋の名前に「崎」が付いている名前が根崎→先崎→下崎→小崎と4つ続きました。

⑤ ━━━━ 小竹川(こたけがわ / おだけがわ) 734m → 地図

小崎橋(こさきばし)の上から上流側を見た景色です。

右が上小竹川で左が井野川です。合流して小竹川(こたけがわ / おだけがわ)となります。小崎橋の4枚の銘板は全て外れて無くなっていました。橋の名前だけはネットで検索出来ましたが施工年月は探せませんでした。

小竹川の土手の道を進みます。佐倉市の小竹川は通称では「おだけがわ」と呼ばれています。地名の佐倉市小竹や小竹小学校や小竹幼稚園や小竹城や城を築城した小竹五郎高胤の小竹は全て「おだけ」と呼ばれているからです。

ところがWikipediaでは「こたけがわ」と書かれています。これは土木行政関係、河川管理関係などでは「こたけがわ」が使われている可能性が高いためだと思われます。

こちにが昭和41年08月施工された弁天橋(べんてんばし)です。橋の名前が書かれた銘板は外れて無くなっていましたが施工年月が書かれた銘板のみ残っていました。橋名はネットで探し出しました。

弁天橋の上から下流側を見た景色です。この先で手繰川と合流します。

⑥ ━━━━ 手繰川(てぐりがわ / たぐりがわ) 269m → 地図

小竹川と手繰川(てぐりがわ / たぐりがわ)の合流地点です。右が小竹川で左が手繰川で、合流した後は手繰川となって印旛沼に注ぎます。

これが新先崎橋(しんまっさきばし)で上を自転車道路が通っています。自転車道路の名前は印旛沼サイクリングロードで全長は約27kmあります。花見川サイクリングロードや新川遊歩道も入れると約50kmになります。

新先崎橋から見た手繰川です。

新先崎橋の上から見た印旛沼(西印旛沼)です。

こちらが今回の報告の最終地点です。今回の記事に掲載した写真は下記の散策で撮りました。歩いた距離は合計で約23kmです。2017年5月3日が一番歩いた日で約11㎞になります。

4月30日AM 徒歩 家~子ノ橋~根崎橋~家

5月01日AM 徒歩 家~根崎橋~新先崎橋(印旛沼)~天神橋~家

5月01日PM 車 加賀清水

5月03日AM 徒歩 家~三号橋梁~加賀清水調整池~成田街道~林屋の燈篭

~加賀清水~調整池~高野川沿い~家

朝の散歩で鯉の産卵に遭遇 2017年の写真を追加 [生活風景]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

2017年4月30日は穏やかな4月の最終日となりました。4月30日と言えは以前に近くの小川で鯉の産卵を見かけた日でした。その小川の名前を、その時の記事に追加したくて散策に出かけました。カエルの鳴き声がすごかったです。時々、キジの鳴き声も聞こえました。

上の写真が鯉の産卵を見かけた辺りの2017年4月30日の写真です。

見えているゴルフ練習場はユーカリゴルフプラザです。

この日は小川の近くでも家族総出の田植えが行われている光景にも出会えました。ほほえましい光景でした。いろんな場所で田植えの準備や田植えが行われていました。

鯉の産卵を見ることが出来た小川の名前は上小竹川でした。名前が分かったことから地図などを追加して記事をブラシュアップいたしました。

こちらが以前の4月30日の朝の散歩の時に珍しい光景に出合えた写真です。

こちらが以前の4月30日の朝の散歩の時に珍しい光景に出合えた写真です。小川で大きな水音がしたので覗いてみると鯉の産卵でした。この時期は右の写真のように鯉のぼりが見れる季節です。不思議な偶然です。

下の航空写真の中央を左から右に流れる小川で、この小川は右の方向(東の方向)で印旛沼につながっています。小川の名前は上で紹介した通り上小竹川です。小竹と言えは以前に小竹城や小竹の庚申塔と辻切りや小竹のザンマタを紹介したことがあります。赤色マーク(

鯉の産卵を撮った場所の上流側の橋の名前は子ノ橋で、下流側の橋の名前は根崎橋でした。川の名前の上小竹川は根崎橋の欄干に書かれていました。この写真は2017年4月30日に撮りました。面白いことに上小竹川は佐倉市内での呼び名で、八千代市内では高野川と呼ばれています。つまり子ノ橋より上流は高野川です。上小竹川は井野川が合流して小竹川となり、その小竹川は手繰川に合流して、手繰川となって西印旛沼に流れ込みます。上小竹川/高野川の源流は佐倉市井野の加賀清水と呼ばれる辺りです。 → 地図

子ノ橋(ねのばし?)は昭和44年2月28日竣功(1969年)で、根崎橋(ねざきはし)は平成元年3月竣工(1989年)でした。

根崎橋から見た上流側の景色です。川が細くなっているところで鯉の産卵に出会えました。この写真も2017年4月30日に撮りました。建物がある辺りに子ノ橋があります。子ノ橋から西印旛沼までの橋を紹介します。橋の名前を確認するために2017年5月1日にも散策いたしました。

子ノ橋 上小竹川 昭和44年02月28日竣功 1969年

根崎橋 上小竹川 平成01年03月竣工 1989年

先崎橋 上小竹川 昭和62年03月施工 1987年

下崎橋 上小竹川 平成03年03月施工 1991年

小崎橋 小竹川 銘板が外れていたため施工日は不明

弁天橋 小竹川 昭和41年08月施工 1966年

新先崎橋 手繰川 昭和62年03月施工 1987年

印旛沼につながる小さな小川で、どうしてこのような場所なのだろうかと驚かされました。そこで鯉の産卵を調べてみると産卵期は春から初夏にかけてで、大きなコイが浅瀬に集まり、バシャバシャと水音を立てながら水草に産卵・放精をおこなうそうです。

一度の産卵数は50万-60万ほどだそうです。卵は付着性で水草などに付着し、数日のうちに孵化するとのことでした。確かに水辺の水草への産卵でしたが、小さな小川に遡り産卵するとは書かれていませんでした。

不思議なのは小さな小川の中でも最も急な流れの場所だったことです。鯉のぼり(鯉幟)の季節と鯉の産卵の季節が一致しているのは偶然なのかどうかは不明です。

鯉のぼりは、江戸時代に武家で始まった日本の風習で、端午の節句に男児の出世を願って家庭の庭先で飾られた紙や布などの幟(のぼり)に鯉の絵柄を描き、吹流しのように風にはらませたのが始まりだそうです。皐幟(さつきのぼり)とも言われたそうです。鯉の絵が描かれたのは中国の正史、二十四史の一つである後漢書による故事で、黄河の急流にある竜門と呼ばれる滝を多くの魚が登ろうと試みたが鯉のみが登り切り、竜になることができたことにちなんで鯉の滝登りが立身出世の象徴だったからだそうです。

沢山の鯉たちが集まっていました。本当は連写で撮りたかったのですが、まだマニアルをまともに読んでいなかったために設定がわからなかったために単写となってしまいました。

ここが産卵を見ることが出来たあたりです。普段は水が少ない小川なので、ここに鯉が住んでいるとは思えないことか、印旛沼から、この小川に沢山の鯉たちが遡ってきたのだと思います。まさに「鯉の川のぼり」です。

ブラックバスなどの外来種が沢山増えてきた中で、小さな小川での産卵が子孫が残していくためにの選択肢だったのかもしれません。見事に鯉たちは生き残っていることを実感させられる体験となりました。

産卵のあった100m上流の同じ小川です。先ほどの狭いところを

同じ水量が流れていると想像してもらうと産卵場所が急流になっていることがわかってもらえると思います。ここは八千代市下高野に入っているので川の名前は高野川です。欄干がある橋が1968年3月31日施功の天神橋です。

同じ水量が流れていると想像してもらうと産卵場所が急流になっていることがわかってもらえると思います。ここは八千代市下高野に入っているので川の名前は高野川です。欄干がある橋が1968年3月31日施功の天神橋です。

鯉の産卵が見られた辺りの上小竹川の動画を紹介します。最後に写ってい橋が子ノ橋です。この動画は2017年5月1日に撮りました。

散歩の時の太陽 [生活風景]

5月5日 早朝5時7分52秒に撮った太陽です。 場所は千葉県

ワンコの散歩の時に撮りました。7分前に同じ場所を通りましたが太陽は見えませんでした。ほんの一瞬です。もう少し経つと太陽が明るすぎて、違う景色になってしまいました。スケールは違いますが、中国で撮った「平原の太陽」と比べてみてください。→ポチッ

餅つき大会 [生活風景]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

先週の日曜日(2013年11月24日)に地区の自治会の餅つき大会(もちつき大会)がありました。今年は20年に1回の自治会の役員になっていることから餅つき大会の餅つき担当となりました。と言っても準備と後始末は役員全員で行ないます。おかげで初めて地域の餅つき大会に参加いたしました。ほんと楽しく一日を過ごすことが出来たので紹介いたします。来年からは毎年参加する気持ちにもなりました。

自治会館に7時50分に集合して備品を会場まで運ぶことから始まりました。自治会の作業班(係)の構成は下記の通りでした。この自治会の作業班以外に防災組織と子供会の方が運営に参加されていました。

餅つき班 9名

餅つき班 9名振舞い班 7名

ゲーム班 3名

掲示係 1名

救急係 2名(看護士含む)

会場は小学校の体育館なので、備品を運んだあとは椅子や机を並べることから始めました。体育館での準備風景です。

餅つきに必要な道具一式は小学校から1.2kmの距離にある大きな旧家の方から借りてきます。餅つきに関してはみんな素人なので、その旧家の方の指導で行ないました。と言っても肝心なところはすべてその方がやられていました。これだけの道具を家に持たれているのです。これは一部だそうです。ガスボンベだけはガス屋さんから借りてきました。

手前の大きな臼(うす)の重さは木製でありながら100kgを越えるそうです。代々、家に伝わっているもので正確な年代は判らないとのことでしたが江戸時代のものだそうです。ケヤキ(欅)の木の地中の部分で作られており固いことから、杵(きね)が当たっても全く欠けることはないそうです。向こうに見える臼は現代のものだそうです。

臼(うす)が2個に対して杵(きね)は5本が用意されていました。細い杵(きね)は子供用のようでした。右の臼は小さく見えますが、これでも結構な大きさの臼でした。

もち米は味が美味しいと評判の銘柄であるツキミモチとのことでした。マンゲツモチという銘柄も有名だそうです。もち米の銘柄の一覧表 → ポチッ

前日の15時に旧家の方の家に集まって準備をしたそうです。その時は家内が行きました。緑の容器は、もち米を5kgづつ洗って水に浸しておいたもので、9つ用意されていました。1つが一臼なので9臼分が用意されていたわけです。

もち米は5kg×9=45kgがつかわれました。餅つきが近づくと緑の容器からザルに移して水を切りました。

9時15分ごろにガスコンロに火を付けました。かなりの火力です。

4つの釜の内、右の2つがもち米を蒸すためのものです。一つの釜で二臼分が蒸せるので臼が2つ用意されていたのです。その左の釜はお湯を沸かします。蒸す方の釜のお湯が減ってくると、ここからお湯を足します。一番左の釜はトン汁を作るものです。

蒸し器から湯気がではじめました。上の2段をもち米が入ったザルのところに持って行き、布を引いて、もち米を入れます。

ザルから蒸し器に、もち米を移しているところです。

先ずは下の段を乗せました。

上の段も釜に乗せまました。これから30分程度蒸せるとのことでした。この時9時45分でした。

もち米の蒸し上がりが近づくと臼をお湯で洗らって温めておきます。

もち米が蒸しあがりました。指で蒸し具合を確認しています。指で押してつぶれるとOKとのことでした。この時10時16分でした。説明を受けたとおり約30分で蒸せたことになります。下の写真で蒸し具合を確認されている方が、右の写真の旧家の人(以降は長老と表現)です。

長老は満80歳とのことですが信じられないくらいに元気な方でした。この方の指導があったからこそ、素人ばかりでも餅つき大会が出来たのです。いろんな地区や小学校の餅つき大会に道具を貸し出して、餅つきを指導されているともことで、11月と12月の毎土日曜日は、餅つき大会に出かけられているとのことでした。右の写真は軽く餅ついているように見えますが、我々がやるより力強く餅がつけていました。

長老は満80歳とのことですが信じられないくらいに元気な方でした。この方の指導があったからこそ、素人ばかりでも餅つき大会が出来たのです。いろんな地区や小学校の餅つき大会に道具を貸し出して、餅つきを指導されているともことで、11月と12月の毎土日曜日は、餅つき大会に出かけられているとのことでした。右の写真は軽く餅ついているように見えますが、我々がやるより力強く餅がつけていました。 長老の家は以前に紹介した先崎城の近くの大きな旧家であることから、少なくとも戦国時代から続く名家なのだと感じました。

長老の家は以前に紹介した先崎城の近くの大きな旧家であることから、少なくとも戦国時代から続く名家なのだと感じました。あの江戸時代のと言われた臼も、もしかしたら何百年も使われ続けたものなのかもしれません。

蒸し上ったもち米を容器ごと臼のところに持ってきます。

布を持ち上げて、臼にもち米を移します。

臼にもち米を入れたところです。この時10時26分でした。

いきなりぺったんぺったんと、「つく」のではなく、先ずは「こねる」のです。これが餅つきの中で最も重要な作業であることを知りました。この段階で米粒を完全に「つぶす」ことが大切なのです。したがって2人がかりで粒が残らないように丁寧につぶすのです。最も疲れる作業でした。何度もひっくり返してつぶしていきます。

雰囲気が伝えるために、「こねる」作業の写真を6枚紹介いたします。一枚目の写真から切り取ったのが上の写真です。

それでは大切な「こねる」作業の動画を紹介します。大きい方の臼の左側の人が長老です。是非ともプレーボタン( ► )をクリックして80歳の長老の「こね方」を参考にしてください。

米粒が無くなってきたところで「つき」はじめます。ここで「返し手」の人が、「つき手」の人の横に並ぶように立つことが事故防止のために重要だと長老に教えてもらいました。横に立っていれば頭を打たれることはないし、杵の動きや「つき」手の動きが横で見えるのです。足の動きでも「つく」気配が判るのです。右の写真(ネットから借用)のように前に立つと頭を杵で打つ可能性があります。絶対に前に立たないようにしてください。餅つき大会では素人の方が、ほとんどであることを忘れないでほしいのです。

米粒が無くなってきたところで「つき」はじめます。ここで「返し手」の人が、「つき手」の人の横に並ぶように立つことが事故防止のために重要だと長老に教えてもらいました。横に立っていれば頭を打たれることはないし、杵の動きや「つき」手の動きが横で見えるのです。足の動きでも「つく」気配が判るのです。右の写真(ネットから借用)のように前に立つと頭を杵で打つ可能性があります。絶対に前に立たないようにしてください。餅つき大会では素人の方が、ほとんどであることを忘れないでほしいのです。

餅つきの写真を6枚紹介いたします。これらの写真からも「つき手」と「返し手」の位置関係が徹底されているのが判ってもらえると思います。上の写真は一枚目の写真から切り取ったものです。

餅つきの動画も掲載します。悪くはないと思いますが、「つき手」と「返し手」の人はもっと横に並んだ方が安全です。

滑らかな艶が出てくるまで「つき」ます。返し手の人は横に立つだけでなく、頭を絶対に臼の上に持って行かないのも大切なことです。私も餅つき担当ですから「つき」と「こねる」を2回づつやらせてもらいました。特に「こねる」は体力がいりました。

滑らかな「つや」と「こし」が出てきたらほぼ出来上がりです。この時10時32分でした。蒸された餅米を入れてから6分でつき上がりました。つき上がるまで10~15分と聞いていたので、かなり早いです。大きな臼でやりやすく、交代でついたので早かったようです。

ここで、子供たちの出番です。後ろで小さな子が羨ましそうに餅つきを見ています。

ちゃんと順番が回ってきました。ケガをしたお兄ちゃんはお母さんが手伝って、餅つきすることが出来ました。小さな弟さんもお母さんが手伝って、餅つきすることが出来ました。この写真のプリントは返し手の方経由でお渡しすることが出来ました。

女の子たちも大活躍でした。一枚目の写真が冒頭の写真です。

2つに分けてボールで運びます。餅に粘りがある上に熱いので、これがなかなか出来ないのです。餅を絞るようにして細くして絞切るのです。

餅の入ったボールを皆が待つ体育館に持って行き作業開始です。、

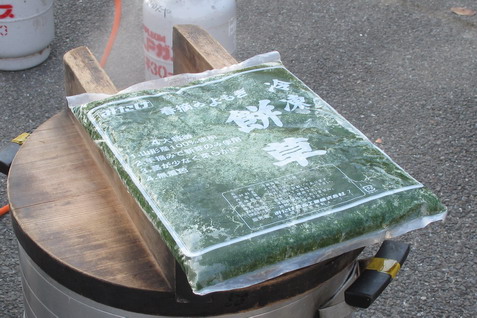

今回は「きな粉餅」と「あべかわ餅」と「磯辺餅」と「辛み餅」と「草餅」を作りました。

一回で、つき上がる餅が多いので、これだけの人数で作っても大変な作業となりました。

さっそく、餅つき担当への差し入れが来ました。

ここから草餅(よもぎ餅)をつきあげるまでを紹介します。これが草餅に入れる冷凍のヨモギです。これで3臼の草餅を作りました。これをお湯で解凍して丸いヨモギ団子を9つ作りました。

このヨモギ団子を1臼に3個入れます。このあたりの作業もすべて長老が行いました。

杵でもち米をこねて米粒をつぶしてから、ヨモギ団子を入れます。

ここからは、普通についていきますが、白い餅より、返し手の人の作業が大変です。

返し手の人のひっくり返す作業が多くなります。

こんな感じで折りたたむ感じで混ぜていきます。

かなりの重労働です。

底にあたるぐらいの気持ちで、真中をつくのがコツです。

ほぼ出来上がりました。

白い餅の時のように2つのボールに分けます。ここだけは餅が粘り強いので意外と大変な作業がさいごに残っていました。結局、江戸時代の100kgの大きな臼で5回、現代の普通サイズの臼で4回ほど餅をつきました。餅を2種類の臼でついた結果、大きな臼が格段につきやすいことが判りました。現在では大きな臼は手に入らないでしょうね。

餅つき大会では子供会の人たちがトン汁を作られていました。各自の家で下ごしらえをして煮てきた具を、お湯の入った釜に移して、味噌を入れて味を調整します。

トン汁用の釜のすぐ横にテーブルを置いてトン汁を作っていました。

体育館内ではいつでも「おふるのい」の準備が出来ていました。トン汁の出来上がりを待つだけでした。

トン汁が出来上がりました。容器に移し替えて体育館に持って行きます。トン汁、美味しかったです。

体育館の中には沢山の人が参加されていました。

体育館の椅子のほうは満席でシートの方にも座られていました。

ビンゴゲームが行われ、沢山の商品も用意されていました。

9臼の餅をつき終えたら後片付けです。きれいに年代ものの臼も洗いました。

14時半には、ほかの後始末も終わりました。体育館の椅子やテーブルをしまって、借りた道具を返して餅つき大会は楽しく無事に終了いたしました。地域の餅つき大会は素人の人が多いことから、餅つき大会で一番大切なことが「事故防止」であることを、楽しく無事に終わったからこそ、あらためて感じることが出来ました。

日本の自転車野郎 [生活風景]

連休後半は田植えの最盛期 [生活風景]

千葉県の印旛沼は江戸時代から干拓が行われてきただけのことはあって印旛沼の周りには沢山の田んぼがあり、米どころです。4月30ごろは田植えの準備である代かき(しろかき)が各所で見られました。連休後半の5月5日の田んぼのあたりを散策すると、田植えの真っ最中でした。その光景の写真を紹介いたします。

軽トラックで苗を積んできて田植え機を使って田植えを行っていました。代かき(しろかき)は一人で作業を行っていましたが田植えは沢山の人が一緒に田んぼに出てきて作業をされていました。

田植機が発明される前までは足元の悪い水田の中での最も過酷な作業だったと思います。右の写真はネットから拝借した手で田植えしていたころの写真です。

田植機が発明される前までは足元の悪い水田の中での最も過酷な作業だったと思います。右の写真はネットから拝借した手で田植えしていたころの写真です。田植機は明治時代から研究され始め、宮崎県の農民発明家、河野平五郎が1899年(明治31年)に田植機の特許第1号を取得した記録があるそうです。人力による田植機は1960年代に実用化が始まったそうです。動力式のものも1968年には開発されたそうです。1970年代から1990年代にかけて、田植機の技術革新と普及が急速に進み、1980年代後半には、今までの植付け方式であったクランク式からロータリー式が実用化され田植え時の作業能率(スピード)が格段に上がったそうです。これ以降、全農家の半数が田植機を所有し、ほとんどの田が田植機によって田植えされていると記載されていました。1998年にはヤンマーが歩行型田植機と同程度の廉価の乗用田植機Pe-1を発売し大ヒットし他社も急遽追随し急速に乗用型が普及したそうです。1990年代から赤外線やレーザー光線を使った無人機の開発が進められ 2005年にはGPSを活用した無人の田植機の開発が進められていることが発表されています。2007年には、世界初の自動植付け機能が搭載された田植機が 販売されたそうです。

少し散策しただけでいろんな田植え機が活躍していました。

こちらの田んぼでも田んぼの周りの草刈りや隅のあたりを整えたりで5人くらいの方が働かれていました。

複数の田植え機が望遠レンズに入ってくるほど沢山の田植え機が活躍していました。

若い女性の方も、つなぎの作業服を着て田植え機を運転されていました。

こちらは草刈りですが若い女性の、つなぎの作業服姿もかっこよく感じました。今回、驚いたのが若い女性の方が田んぼで作業をされていたことでした。少しずつ若い人が減ってきていると思い込んでいました。農業の世界でも時代のステップアップあるいはチェンジがあるのかもしれません。

沢山の稲の苗を軽トラックに積んでいました。すごい量です。ナンバープレートの番号は目隠しよりはこちらの方が雰囲気が出ると思い変えさせていただいております。

かなり田植えが進みましたが、まだトラックの上には沢山の苗がありました。

一年に一回だけですが田植え機は大活躍でした。

稲の苗を植え終わった田んぼです。

サンカノゴイ(山家五位)撮影隊 [生活風景]

久しぶりに印旛沼のサイクリングロードを走りました。

突然にサイクリングロードで望遠カメラを持った方が沢山おられました。印旛沼の畔を約20kmほど走ったところですが、これだけのカメラが集まっていたのは、ここ一ヶ所だけでした。撮影対象を聞くと「サンカノゴイ」との答えが返ってきました。

皆さん、印旛沼の方にカメラを向けられています。

少し停まって様子を見ていると印旛沼とはサイクリングロードを挟んで反対側の田んぼで「サンカノゴイ」」を見つけたそうで、すぐに田んぼ側へカメラや望遠鏡が向けられました。かなり遠くのようでシャッターを押す人はいませんでした。

この画面の中にいるはずでが、とても識別は不可能です。

サンカノゴイがどんな鳥なのか気になったのでネットで検索いたしました。

絶滅危惧の貴重な鳥でした。

絶滅危惧の貴重な鳥でした。名前 サンカノゴイ (山家五位)

目 コウノトリ目 Ciconiiformes

科 サギ科 Ardeidae

属 サンカノゴイ属 Botaurus

種 サンカノゴイ B. stellaris

学名 Botaurus stellaris

英名 Great Bittern

その他 絶滅危惧ⅠB類(EN)

鳥の写真はネットから拝借したものです。

場所はこちら下記はネットでのサンカノゴイの説明です。

ユーラシア大陸中部、北アフリカ、南アフリカで繁殖し、冬期に北方の個体は、東南アジアやインド、アフリカに渡り越冬する。

日本では北海道と滋賀県(琵琶湖)、茨城県(霞ヶ浦)、千葉県(印旛沼)などで繁殖が確認されている。北海道では夏鳥で、他の繁殖地周辺では留鳥として生息するが個体数は少ない。このほか、本州以南の各地に、冬鳥として少数が渡来する。

全長は約70㎝、翼開長は125-135cmで、ずんぐりとした体形の大型のサギ類である。全身が黄褐色で、黒褐色の様々な形の斑が散在している。頭頂と顎線は黒褐色。体の下面は白みがかった黄褐色で、胸には暗褐色の縦斑がある。頸は短く見えるが、伸ばすと長い。足は黄緑色。雌雄同色である。

今は田植えの準備中 [生活風景]

一昨日の2012年4月30日は前日に届いたズーム望遠(EF100-400mm)を持って試し撮りを兼ねて朝の散歩に出てみました。今の時期は田んぼのあちらこちらで白鷺(シラサギ)を見かけました。いずれも手持ち撮影です。

これ以上は近づくことはできませんでした。400mmで撮っても、この写真が精いっぱいでした。上の写真はこの写真から切り取ったものです。カメラは2012年4月20日にプレゼントされたカメラなのでカメラも望遠レンズも試撮り中です。

近づくとすぐに逃げ出してしまいました。焦点距離を2倍にするExtender 2×Ⅲは私のレンズではオートフォーカス(AF)が出来ないことから練習にはまだ早いと思い家においてきました。

今は田植えの準備中で田んぼを整地するために沢山のトラクターが動いていました。驚いたことに白サギ達はトラクターが数mの横を通っても逃げないのです。危害を加えないことを知っているのだと思います。

今の田んぼに出かけるとトラクターとトラサギのベストショットが撮れるかもしれません。飛んでるトラサギとトラクターの写真を撮りたかったのですが、全く飛び立つ様子がありませんでした。それどころか好んでトラクターの近くに来ているようにも感じました。

白鷺だけでなくカラスまで来ていました。田んぼにカラスとは珍しい組み合わせです。トラクターで田んぼを整地している人は鳥など気にしている様子はありません。真剣に田んぼの様子を見ながら作業に専念されていました。

動画も掲載いたしました。手持ちのため手振れで見にくいこと、ご了承願います。

整地中の田んぼには他の野鳥たちも訪れていました。鳥たちは整地した場所には食べ物が沢山あることを知っているのだと思いました。

今の時期の田んぼは絵になる光景に出会えます。近くの田んぼに出かけられたらいかがでしょうか。kazuさんのコメントでこの作業のことを代かき(しろかき)と呼ぶことを知りました。その前に田を耕す作業のことを「田おこし」と呼ぶことも知りました。

整地をしたらすぐに田植えをするのではなく少し寝かしておくそうです。そうすると少し地面が固くなって田植えがやりやすいと偶然に、この散歩中に出会えたkazuさんに教えてもらいました。私もカメラをプレゼントされた経緯などを話することが出来ました。kazuさんの田んぼはまだ整地されていなくて、これから整地して5月5日ごろ田植えをされると話をされていました。この辺りでは田んぼは、きれいに一反ごとに区切られていました。整地自体は一反(300坪)の田んぼが10分で終わるそうです。トラクターの威力はすごいです。この辺りは下高野の辻切りを紹介させてもらった場所です。

田植えの準備をしているところが多い中で、すでに田植えをされているところもありました。

サイクリングロードが通行止め [生活風景]

が表示された写真はクリックすると拡大します。

が表示された写真はクリックすると拡大します。

印旛沼のサイクリングロードの上に架かる市井橋を紹介したときに、その橋の近くのサイクリングロード脇で、1966年にナウマン象の化石が発見されたことを記載しました。今日(2010年6月12日)は、その発見場所の写真を撮りに自転車で出かけましたが、市井橋の少し手前でガケ崩れのために全面通行止めとなっていました。

今日はあきらめて引き返すつもりで記念の写真を撮りました。

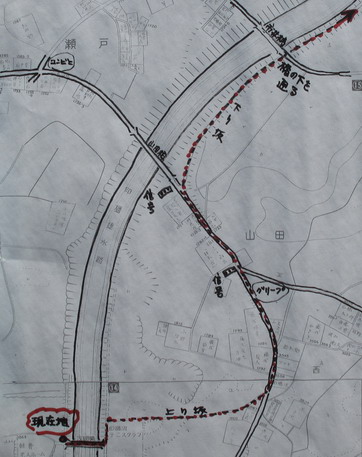

そこで目に入ったのが自転車道迂回路の張り紙でした。橋を渡って上り坂があると書かれていました。この上り坂の部分の道は知らなかったので行ってみることにしました。

これが上り坂と書かれていた道です。上りきったところで撮りました。この道は市井橋の上に行くときなどに使えそうです。ここから迂回路をそのまま行くのでは市井橋の上に出ることにしました。市井橋の上からガケ崩れの場所が見えるかもしれないと思ったからです。

市井橋の上から見てもガケ崩れの場所ははっきりしませんでしたが、一番可能性が高いと思えたのが山田橋の下です。ここには落石注意の看板が立っていました。

もう一つ可能性があるのは市井橋の下です。こちらにも落石注意の看板が立っているのが見えます。こちらの写真は山田橋の上から撮りました。ネットで調べた結果、がけ崩れがあったのは上の写真の山田橋の下のようです。→ポチッ

山田橋は大型トラックの交通量も多く、振動も結構あります。問題のないようにするには時間がかかるかもしれません。

残念ながらナウマン象の発掘場所には通行止めで反対側からもいけないので、発掘場所に行くのはあきらめました。

そこで双子公園にあるナウマン象の親子の写真を撮って帰ることにしました。途中で野生のウサギとイタチを見つけたのでカメラを出しましたが、残念ながらカメラを取り出せる前に草むらに入ってしまいました。印旛沼のあたりでウサギを見たのは初めてでした。

帰る途中にある飯野竜神橋(Iino Ryujin Bridge)の竜が水を吐くところを見ることが出来ました。