物集女車塚古墳(もずめくるまづかこふん) 第76回ハイクの最初の目的地 [京都]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

私が会社に入社して最初に配属になったのが神戸事業所でした。その時の先輩の方々が数年前からハイキングを年に7~8回行っていることを昨年(2018年)の年末に知って初めて参加させていただいたのが2019年4月20日で第72回でした。毎回散策したいところですがタイミングよく関西に行く時に限られるので第73回~第75回は参加できませんでしたが、私としては2回目の参加の第76回ハイクを紹介したいと思います。現時点で第78回まで案内が来ています。第78回は都合が付きませんが第77回は参加予定です。ここでは第76回ハイクを紹介したいと思います。上の写真は待ち合わせ場所の阪急・洛西口(らくさいぐち)駅のホームです。☆マークが参加あるいは参加予定のハイクです。

第70回 2019年01月19日(土) 兵庫七福神巡りハイク

第71回 2019年03月16日(土) 金比羅宮参拝と讃岐うどんを賞味するハイク

☆第72回 2019年04月20日(土) 神戸市北区の重要文化財巡りハイク

第73回 2019年05月18日(土) 奈良斑鳩の里での散策ハイク

第74回 2019年06月15日(土) 神戸にある世界の宗教寺院巡りハイク

第75回 2019年09月20日(土) 神戸鶉野飛行場跡各種設備など散策ハイク

☆第76回 2019年10月19日(土) 京都洛西の竹林と古墳巡りハイク

☆第77回 2019年11月16日(土) 太陽の塔の内部見学(予約)と周辺散策ハイク

第78回 2020年01月16日(木) 神戸井植記念館と周辺散策ハイク

第79回 2020年01月30日(木) 京都迎賓館と周辺散策ハイク

☆第80回 2020年02月16日(土) 丹波篠山???ハイク

車内の阪急・京都線の案内図です。実家のある宝塚の阪急・今津線・逆瀬川駅を8時33分に乘り、西宮北口駅で神戸線の特急に乗り換えて、さらに十三駅で京都線の準急に乗って洛西口駅で降りました。桂駅の一つ手前の駅です。ネットの路線検索では十三駅で特急に乗り高槻市駅に同じ準急に乘るルートが出ていましたが、右図のように十三駅でぎりぎり準急に乘れたので十三駅から座っていくことが出来ました。クリックすると京都線全線を表示します。

車内の阪急・京都線の案内図です。実家のある宝塚の阪急・今津線・逆瀬川駅を8時33分に乘り、西宮北口駅で神戸線の特急に乗り換えて、さらに十三駅で京都線の準急に乗って洛西口駅で降りました。桂駅の一つ手前の駅です。ネットの路線検索では十三駅で特急に乗り高槻市駅に同じ準急に乘るルートが出ていましたが、右図のように十三駅でぎりぎり準急に乘れたので十三駅から座っていくことが出来ました。クリックすると京都線全線を表示します。

ルートの計画では緑色でしたが、この日は雨が降っていたことと、竹の資料館内は飲食不可であったことから赤色となりました。歩いたルートはほぼ計画と同じでした。太い橙色ライン(━━)が歩いたルートです。緑色ライン(━━)が今回のハイクのメインイベントである竹の径(みち)です。本記事では洛西口駅から物集女車塚古墳までの道の景色と物集女車塚古墳(もずめくるまづかこふん)を紹介したいと思います。徒歩で歩いた時のGoogleルート図→ポチッ

洛西口駅→物集女車塚古墳→竹の径→竹林公園→竹の資料館(昼食)→竹の径→寺戸大塚古墳→桓武天皇皇后御陵→五塚原古墳→文化資料館→東向日駅

↓(実際)

洛西口駅→物集女車塚古墳→竹の径→竹林公園→竹の資料館→子供の広場(昼食)→竹の径→高畠陵→桓武天皇皇后御陵→五塚原古墳→東向日駅洛西口駅の改札口です。今回が私にとって2回目の参加ですが、2019年04月20日に初参加した第72回の神戸市北区の重要文化財巡りハイクで記載した8つの記事を紹介します。着色タイトルをクリックすると記事を表示します。

久しぶりに神戸電鉄に乗りました。

下谷上農村歌舞伎舞台

現存する日本最古の民家が神戸にありました。 箱木千年家

つくはら湖の湖畔の散策

山田町に室町時代の三重塔がありました。 六條八幡宮

山田町に重文の仏像が六体もある寺がありました。無動寺

室町時代前期建立の神社が残されていました。 若王子神社

ハイキングの最後はやっぱり打ち上げ飲み会 いけや食堂(箕谷)

洛西口駅(らくさいぐちえき)の外観です。新しい駅なので調べてみると現在の高架ホームになったのが上り線が2013年10月26日で、下り腺は2016年3月5日でした。地上駅として開業したのも比較的新しく2003年3月16日でした。ただし、1946年2月1日~1948年3月1日には物集女(もずめ)駅がこの場所にあったそうです。つまり今回訪れた物集女車塚古墳の名前がついた駅が73年前~71年前の間に存在したのです。

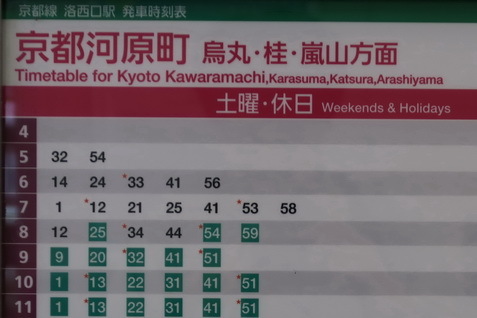

駅の時刻表です。待ち合わせ時間は10時だったので9時41分の電車でここに来ました。同じ電車で私以外に3名が乘られていました。それより前に1名が来られていて、次の9時51分の電車で全員が集まりました。

駅の時刻表です。待ち合わせ時間は10時だったので9時41分の電車でここに来ました。同じ電車で私以外に3名が乘られていました。それより前に1名が来られていて、次の9時51分の電車で全員が集まりました。

駅からは少し幹線道路を歩きました。後ろに見えているのが洛西口駅の高架です。

幹線道路を少し歩いたところで左(南)に曲がって、こちらの道に入りました。正面方向が南です。

水田で広がっていて、写真のような刈り取り前と刈り取り後が半々程度に広がっていました。

田園風景の中を進みました。

今回のハイクの最初の目的地の物集女車塚古墳(もずめくるまづかこふん) に着きました。

物集女車塚古墳(もずめ・くるまづか・こふん)は史跡・乙訓古墳群に分類されます。乙訓古墳群(おとくにこふんぐん)は桂川西岸の長岡丘陵周辺である乙訓地域(長岡京市・向日市・大山崎町・京都市の一部)に所在する古墳時代(3世紀~7世紀)の首長の古墳だそうです。 向日市の乙訓古墳群としては五塚原古墳・元稲荷古墳・寺戸大塚古墳・南条古墳・物集女車塚古墳 が知られていてその中の一つが本記事で紹介する物集女車塚古墳です。向日市以外では天皇の杜古墳(西京区)・寺戸大塚古墳(西京区)・恵解山古墳(長岡京市)・井ノ内車塚古墳(長岡京市)・井ノ内稲荷塚古墳(長岡京市)・今里大塚古墳(長岡京市)・鳥居前古墳(大山崎町)があります。

物集女車塚古墳の形が分かりやすい角度から撮った写真です。この古墳は6世紀中頃(古墳時代後期)に造られた前方後円墳(全長約46m・高さ9m)のです。車塚が名前の中にある古墳は全国に沢山あり、前方後円墳を横から見た形から車塚と呼ばれるのが一般的ですが、淳和天皇(840年没)の棺を運んだ車を納めた地という伝承が「車塚」の名の由来とも言われています。埋葬されているのは継体天皇(大王)にゆかりの深い人と考えられていますが、名前は特定されていません。継体天皇は第26代天皇で、在位は明確ではありませんが、通説では507年3月3日?~531年3月10日?となっています。日本書紀によると継体天皇と言えば、511年に樟葉宮(現:大阪府枚方市楠葉丘)から筒城宮(現:京都府京田辺市)に遷都し、さらに518年に筒城宮から弟国宮(現:京都府長岡京市今里)に遷都したことが有名です。長岡京市は比較的この古墳から近い場所です。

地上からだと形が分かりにくいのでGoogleの航空写真を紹介します。上の写真は本写真の右下から撮りました。上から見ると前方後円墳であることがよく分かります。一部が道路で削られたことが分かります。向日丘陵の前期の古墳は南北方向に規則的に築かれているのに対して、物集女車塚古墳は丘陵から伸びる尾根を利用してほぼ東西方向に築かれているそうです。

道路に接する部分は石垣になっていました。上の航空写真では右上の道路(物集女街道)に接する部分です。開発などで昔の文化財が壊されてしまうと元に戻すことが出来ないことを実感いたしました。でも調べているうちに、大部分は保管されているすばらしい古墳であることが分かってきました。

北方向から南西方向を撮った写真です。毎年5月末頃に横穴式石室の内部が公開されるそうです。出土遺物には、埴輪、須恵器、土師器、馬具、刀剣類、装身具などが多くあるそうです。1984年に京都府の指定文化財となりました。

物集女車塚古墳があるこのエリアは車塚緑地と言われていて周辺地域の人達の憩いの場所でもあるようです。

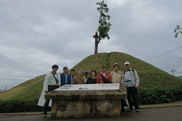

正面から見た物集女車塚古墳です。全員で記念写真を撮りました。左端が私です。

正面から見た物集女車塚古墳です。全員で記念写真を撮りました。左端が私です。全長 46m(二段築成)

後円部 直径24~32m 高さ9m

前方部 長さ18~23m 幅39m 高さ8m

くびれ 幅36m

史跡 京都府の史跡

大きな説明板が設置されていました。クリックすると文字が読める大きさに拡大いたします。

こちらの写真で説明板の大きさが分かってもらえると思います。

物集女車塚古墳の右の写真の石室から2,000点以上の埋葬品などの遺物が出土し、それらの全てが2018年3月23日に京都府指定等文化財に指定されたそうです。ネットからそれらの一部を転用する形で紹介したいと思います。これらの写真は向日市教育委員会より1995年3月31日に発行された「向日市埋蔵文化財調査報告書第40集別冊」に掲載されていたものだそうです。右の石室の写真もネットから転用させていただきました。左上から「ガラス小玉・なつめ玉・トンボ玉」「広帯金銅製冠」「馬具(鞍金具・杏葉・雲珠・辻金具・鉸具・鋲)」「土器(高杯)」「各種副葬品」「武器(鉄鏃)」です。

物集女車塚古墳の右の写真の石室から2,000点以上の埋葬品などの遺物が出土し、それらの全てが2018年3月23日に京都府指定等文化財に指定されたそうです。ネットからそれらの一部を転用する形で紹介したいと思います。これらの写真は向日市教育委員会より1995年3月31日に発行された「向日市埋蔵文化財調査報告書第40集別冊」に掲載されていたものだそうです。右の石室の写真もネットから転用させていただきました。左上から「ガラス小玉・なつめ玉・トンボ玉」「広帯金銅製冠」「馬具(鞍金具・杏葉・雲珠・辻金具・鉸具・鋲)」「土器(高杯)」「各種副葬品」「武器(鉄鏃)」です。

周囲には周濠が残っている部分もありました。

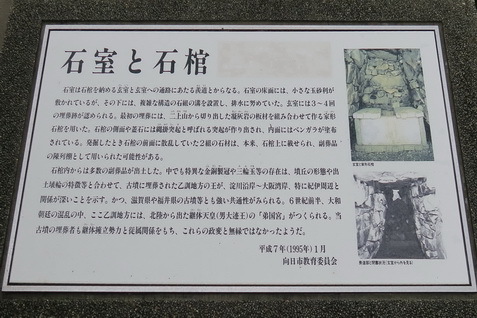

石室と石棺の詳しい説明もありました。こちらもクリックすると文字が読める大きさに拡大いたします。右側の2枚の写真は上が玄室と家形石棺で下が玄室から外方向を見た写真です。

石室への入口の写真を撮り忘れたのでGoogleのストリートビューで紹介します。中央のステンレス製のドアが石室(玄室)入口です。

「キケン!! のぼらないでください。」の注意看板が立てられていました。

古墳の側面には上に登るった跡がが残されていました。登りたくなりますが看板が立てられていたので断念いたしました。

正面側にも上に登った跡が残されていました。

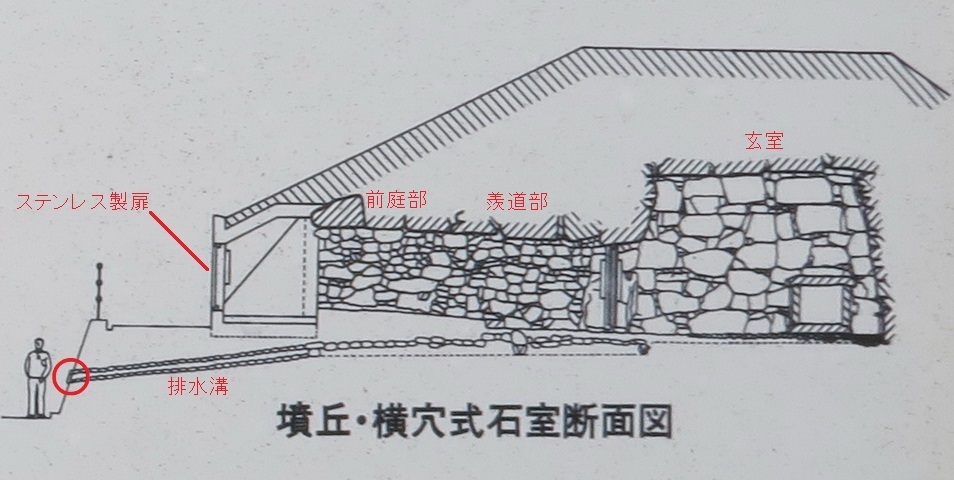

石室の断面図もあったので掲載いたしました。

古墳の側面に排水溝の出口がありました。上の図の左の端に人が立っているところの赤丸(〇)部分の写真で、石室内の水が排水溝を流れてきて外部に出るところです。

排水溝の説明板です。中央の下側の排水溝の出口は写真ではなく本物なのです。説明板がくり抜かれていて本物が見えるように工夫されているのです。上の写真は、ここを撮った写真です。こちらもクリックすると文字が読める大きさに拡大いたします。2枚上の石室の断面図は本説明板の写真から切り取って掲載いたしました。

古墳の周囲を歩いたルートを紹介します。

赤線の内側が京都府向日市物集女町です。8世紀~江戸時代までは山城国・乙訓郡・物集女村(荘)で、7世紀は乙訓郡の部分は弟国評であったようです。

物集女車塚古墳は物集女町の中の最も右下(東南)にあります。+のアイコンのすぐ左の真横で、病院のマーク(⛨)の真下です。周辺との位置関係を知りたい方は、最右下の-のアイコンを数回クリックしてみてください。

マウナケア・ツアー その3 ギンケンソウ(銀剣草) [ハワイ]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

ここはハワイ島のマウナケア(山頂4205m)の中腹の標高2800mにあるオニズカ・ビジター・ステーションです。この扉の中にマウナケア(山)の固有種であるギンケイソウが生えているとガイドさんから聞いたので中に入って見に行ってみることにいたしました。どんな形の植物なのかは知る由もありませんが、見ると判るとのことでした。扉には次のように書かれていました。

STATE OF HAWALL

DEPARTMENT OF LAND AND NATURAL RESOURCES

DIVISION OF FORESTRY AND WILDLIFE HALE POHAKU EXCLOSURE

Estab. 1982; elev. 9000'

扉の左側にも次のような注意書きがありました。SILVERSWORDが植物の英語名だと思われたので、ネットで確認するとMAUNA KEA SILVERSWORDが英語名でした。DEPARTMENT OF LAND AND NATURAL RESOURCES

DIVISION OF FORESTRY AND WILDLIFE HALE POHAKU EXCLOSURE

Estab. 1982; elev. 9000'

AHINAHINA ENCLOSURE MAUNA KEA SILVERSWORD

STAY ON TRAIL

STAY ON TRAIL

扉があった場所は前記事で紹介したお弁当を食べたテーブルが並べられていた右の写真のエリアの奥でした。テーブルが空いていなかったので先に、ガイドさんに薦められたマウナケア固有種の植物を探しに行ってからお弁当を食べました。

扉があった場所は前記事で紹介したお弁当を食べたテーブルが並べられていた右の写真のエリアの奥でした。テーブルが空いていなかったので先に、ガイドさんに薦められたマウナケア固有種の植物を探しに行ってからお弁当を食べました。

中に入ってマウナケアの方を見た景色です。この中にギンケンソウが生えているかどうか分かりません。黄色い花が沢山咲いていました。一見して分かるとのことなので黄色い花の植物ではなさそうです。

黄色い花もきれいなので拡大写真を掲載いたしました。車で登ってくる時も沢山見かけた黄色い花だと思います。

こちらの写真にはいろんな植物が写っています。変わった植物も多いのですが、なんとなくギンケンソウとは違うように感じました。

白い花を咲かしている植物も咲いていました。

ハワイ諸島では在来自生種の植物は1800種ありますが、約85%がハワイ諸島の固有種です。鳥類では海鳥を別にすると、77種の在来種の内76種がハワイ諸島固有種で、哺乳類の在来種はコウモリの1種のみなのです。

これらの数値からもハワイ諸島は、人類到達以前は世界からは隔離された場所であったことが分かっていただけると思います。何気なく生えている植物もハワイ諸島の固有種なのかもしれません。仮説ではありますが古代の人類は海鳥の移動を見て小舟を進めて新しい島を見つけて行ったと想像されています。つまり人類が移動した同じルートを

これらの数値からもハワイ諸島は、人類到達以前は世界からは隔離された場所であったことが分かっていただけると思います。何気なく生えている植物もハワイ諸島の固有種なのかもしれません。仮説ではありますが古代の人類は海鳥の移動を見て小舟を進めて新しい島を見つけて行ったと想像されています。つまり人類が移動した同じルートを 火山噴火で島が出来た遥か昔に海鳥に種子が付着して植物が移動した可能性が高いことになります。それが進化して沢山の固有種になったと思われます。人類が住む以前は海亀や海蛇以外の陸生の爬虫類は住んでおらず、両生類も生息していなかったと考えられているのがハワイ諸島だそうです。昆虫などの節足動物は沢山の種類が生息していますが分類的には非常に偏っていることから海鳥に付着するなどしてハワイに到達出来た節足動物だけが繁栄して種類を増やしたと考えられているようです。南極大陸を除く象徴的なあらゆるエリアに進出したアフリカを起源とする人類(ホモ・サピエンス)ですが、人が住めるような温暖な地域において、ハワイは人類が到達するのが、最も遅いエリアの一つと言えるのかもしれません。

火山噴火で島が出来た遥か昔に海鳥に種子が付着して植物が移動した可能性が高いことになります。それが進化して沢山の固有種になったと思われます。人類が住む以前は海亀や海蛇以外の陸生の爬虫類は住んでおらず、両生類も生息していなかったと考えられているのがハワイ諸島だそうです。昆虫などの節足動物は沢山の種類が生息していますが分類的には非常に偏っていることから海鳥に付着するなどしてハワイに到達出来た節足動物だけが繁栄して種類を増やしたと考えられているようです。南極大陸を除く象徴的なあらゆるエリアに進出したアフリカを起源とする人類(ホモ・サピエンス)ですが、人が住めるような温暖な地域において、ハワイは人類が到達するのが、最も遅いエリアの一つと言えるのかもしれません。 ちなみに日本に人類が到達したのは4万年前~3万年前で、南アメリカ最南端辺りは1万2千年前で、グリーンランドは6000年前~4000年前です。それに対してハワイへの人類到達は1500年前~1000年前です。

ちなみに日本に人類が到達したのは4万年前~3万年前で、南アメリカ最南端辺りは1万2千年前で、グリーンランドは6000年前~4000年前です。それに対してハワイへの人類到達は1500年前~1000年前です。

白い花を拡大して見ました。高山植物だと思いますが、ギンケイソウではなさそうです。

探検している気分にさせられました。

敷地内に石組がありました。正面がマウナケア山頂です。マウナケアはハワイの先住民たちにとって数々の神が棲む聖地なのです。代表的な神は雪の女神ポリアフです。マウナケアの方向に向いていることから、神々に関係したものだと思われます。

ギンケイソウ探しは後回しにして、この石組を詳しく見てみることにいたしました。調べてみるとハワイ神話に登場する雪の女神・ポリアフの祭壇でした。祭壇のことはヘイアウ(heiau)で、捧げ物を置く台はレレまたはウヌだそうです。

祭壇を拡大いたしました。

ポリアフの神話をネットから転用させていただきました。

昔のハワイでは、山の斜面に石垣を築いて造った巨大な滑り台を、木製のそりに乗って滑るという王族の遊びがありました。

ポリアフは、そり滑りがとても得意でした。ある時、ポリアフが友人とそり滑りをしていると、そこに黒いマントを羽織った美女が現れ、自分とそり競争しようと言いました。さっそく美女とポリアフは、山の上から同時にそりに乗って滑り下りました。ポリアフの乗ったそりのほうが速いのは、誰の目に見ても明らかでした。競争の途中で、なにげなくポリアフは後ろを振り返ると、なんと後ろから、黒マントの美女が大きな炎の塊になって、山腹から噴出させた溶岩の上に乗って追い掛けてくる姿を目にして驚きました。黒マントの美女は、ペレだったのです!

しかし、ポリアフは急いでその場でそりから飛び降りると、あわてて逃げたりせずに、その場にすくっと立って、ペレを真正面から見据えたのです。溶岩はポリアフに向かって流れてきます・・・・ところが、ポリアフの目の前まできた溶岩は、二手に分かれてポリアフを避けるように流れていったのでした。

ポリアフはマウナケアの山頂から、氷のように冷たい風をペレと溶岩に向けて吹きつけました。 溶岩は冷えて固まり、ペレは寒さにこごえて退散していきました。

中央の大きな石が印象的でした。神聖なものだと感じます。

雪の女神ポリアフと対立関係なのが火の女神ペレ(Pele)です。上で記載の神話に出てくる黒マントの美女が火の女神ペレです。

今のペレはハワイ島の南半分である活火山のマウナロア(山)やキラウエア火山を支配し、ポリアフはハワイ島の北半分であるマウナケア(山)を支配していると言われています。右の写真はペレを題材として描かれた絵画です。

今のペレはハワイ島の南半分である活火山のマウナロア(山)やキラウエア火山を支配し、ポリアフはハワイ島の北半分であるマウナケア(山)を支配していると言われています。右の写真はペレを題材として描かれた絵画です。諸説ありますが、雪の女神ポリアフ(Poliʻahu)は一般的に下記のような4姉妹という説が多いそうです。リリノエもワイアウもカホウポカネも雪の女神とされることがあるそうです。カホウポカネはハワイ島のフアラライ山の女神との記述が多いのですがWikipediaではマウイ島のハレアカラ山の雪の女神(?)と書かれています。リリノエもハレアカラ山の雪の女神との記述もありました。右の2枚の写真はポリアフを描いた最近の絵画です。

長女 雪の女神 ポリアフ Poliʻahu

長女 雪の女神 ポリアフ Poliʻahu次女 霧の女神 リリノエ Lilinoe

三女 湖の女神 ワイアウ Waiau

四女 衣の女神 カホウポカネ Kahoupokane

ポリアフの祭壇あたりの航空写真です。❺がオニヅカ・ビジター・ステーションの建物で、

紫色のマークが夕食のお弁当を食べたテーブルです。黄色のラインが右の写真のベンチマーク(水準点)がある山頂方向です。写真内のマイナスのアイコンを7回クリックすると山頂が表示されます。山頂近くにも祭壇があるようです。

紫色のマークが夕食のお弁当を食べたテーブルです。黄色のラインが右の写真のベンチマーク(水準点)がある山頂方向です。写真内のマイナスのアイコンを7回クリックすると山頂が表示されます。山頂近くにも祭壇があるようです。マウナケアの雪の女神ポリアフのご利益(ごりやく)があったのか、遠くに銀色に輝く草が生えているのが目に飛び込んできました。「これがギンケンソウだ」とすぐに分かりました。ギンは「銀」でケンは「剣」だったのです。つまりギンケイソウは漢字で書くと銀剣草でした。確かに見ればわかる。でした。場所は、上の航空写真でポリアフの祭壇の少し東側(右側)のエリアでした。

近づいてよく見ました。サボテンや多肉植物のように見えますがキク科の植物だそうです。植物の分類を越えて環境が形を作るのだと実感いたしました。進化の不思議を感じました。

不思議な植物です。

次々とギンケイソウを見つけました。下記は十分に成熟した個体の特徴です。開花まで5年~50年もかかる非常に成長の遅い植物です。

葉長 30~40cm

花茎 70~250cm(最大高さ:300cm)

開花 7~10月

頭花 最大500~600個

標高 2100~3750m

葉が出ている部分を拡大いたしました。

1株だけですが、花を咲かせた後の花穂が残った株もありました。それが下の写真です。右下の花穂が伸びた縦長の写真はWikimediaから転用させていただきました。ハワイ諸島には2つの亜種があるのみです。1つが今回紹介のハワイ島のマウナケア(山)固有種のマウナケア・ギンケンソウ(Mauna Kea silversword)で、もう1つがマウイ島のハレアカラ山の固有種のハレアカラ・ギンケンソウ(Haleakala silversword)です。右の5秒ごとに切り替わる写真はハレアカラ山の固有種のハレアカラ・ギンケンソウの写真です。

1株だけですが、花を咲かせた後の花穂が残った株もありました。それが下の写真です。右下の花穂が伸びた縦長の写真はWikimediaから転用させていただきました。ハワイ諸島には2つの亜種があるのみです。1つが今回紹介のハワイ島のマウナケア(山)固有種のマウナケア・ギンケンソウ(Mauna Kea silversword)で、もう1つがマウイ島のハレアカラ山の固有種のハレアカラ・ギンケンソウ(Haleakala silversword)です。右の5秒ごとに切り替わる写真はハレアカラ山の固有種のハレアカラ・ギンケンソウの写真です。 界 植物界 Plantae

界 植物界 Plantae 被子植物 Angiosperms

真正双子葉類 Eudicots

コア真正双子葉類 Core eudicots

キク類 Asterids

真正キク類Ⅱ Euasterids II

目 キク目 Asterales

科 キク科 Asteraceae

属 ギンケンソウ属 Argyroxiphium

種 ギンケンソウ Argyroxiphium sandwicense

和名 銀剣草

・ハワイ島マウナケア(山)

亜種 A. sandwicense subsp. sandwicense

英名 Mauna Kea silversword (マウナケア・ギンケンソウ)

・マウイ島ハレアカラ山

亜種 A. sandwicense subsp. macrocephalum

英名 Haleakala silversword 又は east Maui silversword

かなり広い範囲で見つけることが出来ました。

Wikipediaによるとギンケンソウ属(Argyroxiphium)には現有種が5種と絶滅種が1種が書かれていました。→翻訳

ギンケンソウ(銀剣草)にSilversword(シルバーソード)が使われているのに対して右の写真の別種にはGreensword(グリーンソード)の名が見られます。ただし和名として検索してもグリーンソードや緑剣草(ギョクケンソウ)は出てこないのでギンケンソウ属は日本ではあまり知られていないようです。Wikimediaによるとギンケンソウ属はハワイ諸島の固有属だそうです。5種すべてが高山にあるのではなくGreensword (Argyroxiphium grayanum)は湿地に生育しています。East Maui greenswordは公式に1945年以前に絶滅したことになっていますが、1989年にHaleakalā silversword(ハレアカラ・ギンケンソウ)との交配種と思われる個体が見つかりました。

ギンケンソウ(銀剣草)にSilversword(シルバーソード)が使われているのに対して右の写真の別種にはGreensword(グリーンソード)の名が見られます。ただし和名として検索してもグリーンソードや緑剣草(ギョクケンソウ)は出てこないのでギンケンソウ属は日本ではあまり知られていないようです。Wikimediaによるとギンケンソウ属はハワイ諸島の固有属だそうです。5種すべてが高山にあるのではなくGreensword (Argyroxiphium grayanum)は湿地に生育しています。East Maui greenswordは公式に1945年以前に絶滅したことになっていますが、1989年にHaleakalā silversword(ハレアカラ・ギンケンソウ)との交配種と思われる個体が見つかりました。現有種

Eke silversword

Greensword

Argyroxiphium × kai D.D.Keck (A. caliginis × A. grayanum)

Mauna Loa silversword (or Mauna Kaʻū silversword)

Silversword ギンケンソウ

亜種 Mauna Kea silversword ハワイ島マウナケア固有種

亜種 Haleakalā silversword マウイ島ハレアカラ山固有種

絶滅種(1945年以前)

East Maui greensword

以前は含まれていた(現在はDubautia属)

Dubautia gymnoxiphium

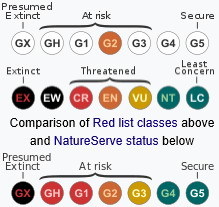

いろんな形を見せてくれていました。クリックすると特別に大きく拡大するように設定しています。ギンケンソウの英文のWikimediaでの種の保全状況にはG2と書かれていました。我々がよく見かけるCRやENやVUなどのカテゴリー分けとは表示が違うのでIUCNのレッドリストとNatureServeの保全状況を比較をしてみるとENに近いものと想像されます。G2レベルはGlobal LevelでのImperiled(typically having 6 to 20 occurrences, or 1,001 to 3,000 individuals)です。ギンケンソウが絶滅危惧種になった大きな原因は人間がハワイに持ち込んだ家畜が野生化した野ヤギや野ヒツジが食べたことだそうです。非常に成長の遅い植物なので動物に食べられてしまうとひとたまりもなかったのだと思います。一時は野生のものは36株まで減ったそうです。現在は人工繁殖をして絶滅しないように維持をしているようです。ギンケンソウが生えていたエリアが柵で囲まれていたのは、野ヤギや野ヒツジの食害からギンケンソウを守っていたのかもしれません。

EX:絶滅

EX:絶滅EW:野生絶滅

CR:絶滅寸前

EN:絶滅危惧

VU:危急

CD:保全対策依存

NT:準絶滅危惧

LC:低危険種

DD:データ不足

NE:未評価

雰囲気を感じてもらうために沢山掲載させていただきました。

他の植物には過酷な環境だからこそ、環境に適用したことと、高い山のために他の場所への進出が難しいことから固有種になったのだと感じました。

葉の部分を拡大いたしました。

さらに葉を拡大しました。何枚かの葉はピントが合っていると思います。表面に細かな毛が付いています。これにより銀色に輝いているのだと思います。

さらに葉を拡大して見ました。是非ともクリックしてみてください。細かな綿毛は鉱山での保温の役目と紫外線を防ぐ役割もあるようです。このような植物の文献「セーター植物・温室植物にみる極限の適応」には、似た植物としてヒマラヤ地域に右の写真のキク科トウヒレン属のワタゲトウヒレン(Saussurea gossypiphora)など6種があると書かれていました。

高山で「セーター」を着る意味は、加温や保温、雨や霧避けのほか、高山の強い紫外線を遮る意味もあると考えられているそうです。密生した綿毛は紫外線など波長の短い光を散乱させ、盛んに細胞分裂を行う茎頂や生殖器官を保護しているものと推測されるそうです。ヒマラヤの標高4300〜5600 mに生育しているワタゲトウヒレン(Saussurea gossypiphora)に関する上記の文献には、類似した植物としてハワイの高山帯に生えるギンケンソウ属(Argyroxiphium)が引用されていました。

高山で「セーター」を着る意味は、加温や保温、雨や霧避けのほか、高山の強い紫外線を遮る意味もあると考えられているそうです。密生した綿毛は紫外線など波長の短い光を散乱させ、盛んに細胞分裂を行う茎頂や生殖器官を保護しているものと推測されるそうです。ヒマラヤの標高4300〜5600 mに生育しているワタゲトウヒレン(Saussurea gossypiphora)に関する上記の文献には、類似した植物としてハワイの高山帯に生えるギンケンソウ属(Argyroxiphium)が引用されていました。

今回、ギンケンソウ(銀剣草)の写真を撮ったのは❺のオニヅカ・ビジター・ステーションの近くでした。Googleマップでは、この辺りはMauna Kea State Park - Halepōhaku Areaと書かれていました。

❹ 2回目の休憩場所 マウナケア州立公園(1989m)

❺ 夕食および高度順応場所 オニヅカ・ビジター・ステーション(2801m)

❻ 沈む夕日を見る場所 マウナケア山頂(約4200m)

ラグビー発祥の地 [英国]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。 ラグビーワールドカップで2019年10月13日に日本チームがスコットランドを破って決勝トーナメントに進出しました。それを機会にラグビーの発祥の地に訪れた時の記事を再掲載いたします。決勝トーナメント進出、つまり史上初の日本のワールドカップ8強入りです。

ラグビーワールドカップで2019年10月13日に日本チームがスコットランドを破って決勝トーナメントに進出しました。それを機会にラグビーの発祥の地に訪れた時の記事を再掲載いたします。決勝トーナメント進出、つまり史上初の日本のワールドカップ8強入りです。 思い起こせば4年前の2015年のラグビーワールドカップで南アフリカから日本が歴史的な勝利(右の写真)をしたことで、ラグビー自体が日本で注目されるようになりましたが、その時でも決勝トーナメントには進出出来なかったのです。ロンドンから Rugby(ラグビー)という名の町に日帰りで行ってきた記事を掲載いたします。そのラグビーの発祥の地が、このは小さな田舎町であるラグビーなのです。

思い起こせば4年前の2015年のラグビーワールドカップで南アフリカから日本が歴史的な勝利(右の写真)をしたことで、ラグビー自体が日本で注目されるようになりましたが、その時でも決勝トーナメントには進出出来なかったのです。ロンドンから Rugby(ラグビー)という名の町に日帰りで行ってきた記事を掲載いたします。そのラグビーの発祥の地が、このは小さな田舎町であるラグビーなのです。ラグビーの起源は、1823年に、この町にある右下の写真(ネットから拝借)のRugby校(ハイスクール)でのフットボール(原始的サッカー)の試合中に起こった事件が発端だそうです。その事件とは試合中にウィリアム・ウェッブ・エリスがボールを抱えたまま相手のゴール目指して走り出したことでした。

1840年頃にはラグビーの原型であるボールを持って走る「ランニングイン」が確立したそうですが、その第1号がエリス少年と言うことなのです。ほかにも走る人がいても不思議ではありませんが、その根拠はエリス少年が最初にボールを持って走ったという証言が記してある文章が、ラグビーの起源に関する最古の文献だからだそうです。さらに起源と考案者を探る上で名前がわかっている人物はエリス少年、ただ一人だそうです。

1840年頃にはラグビーの原型であるボールを持って走る「ランニングイン」が確立したそうですが、その第1号がエリス少年と言うことなのです。ほかにも走る人がいても不思議ではありませんが、その根拠はエリス少年が最初にボールを持って走ったという証言が記してある文章が、ラグビーの起源に関する最古の文献だからだそうです。さらに起源と考案者を探る上で名前がわかっている人物はエリス少年、ただ一人だそうです。 なお、当時のフットボール(原始的サッカー)では、手を使うこと自体はルールとして許されていました。エリス少年がルールを破ったとされるのは、ボールを手で扱ったことでなく、ボールを持って走った行為にあるそうです。

もしかしたらラクビー校(Rugby School)が写るかもしれないと何気なく撮った右の写真の中にラクビー校が写っていました。逆光のためにクリアな写真ではありませんがネットの写真の屋根の部分が同じなので気が付きました。この写真はクリックすると拡大します。

上のラグビー校の部分を切り取って拡大したのが下の写真です。

今まで、せっかくラグビーまで行ったのにラグビー校を見ないで帰ってきたことを後悔していましたが、実はラクビー校を見ていたのです。ラグビー校はイングランドで最も有名で、最も古いパブリックスクールの1つで、11歳から18歳までの男女共学のボーディングスクールです。定員は950名。そのうち800名が寮生活をしているそうです。ストリートビューで見ると、さすがです。2つのラクビーの競技グラウンドが緑の芝生の中に作られていました。

ストリートビュー→ポチッ ポチッ

航空写真で見るとラクビー校の大きさに驚かされます。

街の中の風景をさらに2枚掲載します。こちらはラグビー校を見ることが出来た丘の上からの別の方向の景色です。こちらは北西方向の写真です。ラグビー校が写っていた写真は南東方向の写真でした。

大きな切り株です。こちらはタクシーの中から撮りました。

ここのタクシーもロンドンのタクシーの大きい方と同じでした。 でもロンドンでは走っていなかった白色のタクシーが圧倒的に多かったです。イギリスのタクシーの後ろの扉は日本とは反対に開くのです。中は広くて前後に座席があり、応接間のように対面で座ることが出来ました。

ここのタクシーもロンドンのタクシーの大きい方と同じでした。 でもロンドンでは走っていなかった白色のタクシーが圧倒的に多かったです。イギリスのタクシーの後ろの扉は日本とは反対に開くのです。中は広くて前後に座席があり、応接間のように対面で座ることが出来ました。

右の写真はラグビー駅のホームにあったRugby(ラグビー)の表示です。ラグビーに来た記念に撮りました。ラグビーの発祥の地であるラグビーの町の位置を紹介します。赤いマーク(

右の写真はラグビー駅のホームにあったRugby(ラグビー)の表示です。ラグビーに来た記念に撮りました。ラグビーの発祥の地であるラグビーの町の位置を紹介します。赤いマーク( より大きな地図でラクビーの町の位置を表示

この列車でロンドンからラグビー(RUGBY)までノンストップ 49分で着きます。ロンドンへの帰りはいくつも駅に停まったので1時間でした。列車の中を紹介します。快適です。

列車からの景色を3枚紹介します。

家は稀にしか見れません。この写真のようなな景色がほとんどでした。

家が見えると珍しいので写真を撮りました。

駅の景色も珍しいので紹介いたします。

ロンドンに昼過ぎに戻ってみるとのんびりとくつろいでる風景に出会えました。この後、荷物を預けてあったホテルに戻って頼んであったタクシーに乗って空港まで行きパリまで一気に飛びました。→ポチッ

Wikipediaでのラグビーに関する記載内容の最初の部分を紹介します。

ラグビー(英: rugby)は、イギリスラグビー校発祥のフットボールの一種。現在、ラグビーユニオンとラグビーリーグの2つのスポーツとして主に行われている。和名を闘球という。かつてはラ式蹴球とも言われた。

この競技は、正式にはラグビーフットボール (Rugby football) と呼ばれる。2つのチームに分かれて行われ、楕円形(回転楕円体)のボールを奪い合って相手陣のインゴールまで運ぶ、あるいはH型のゴール上部に蹴り入れて得点を競うスポーツである。

Wikipedia : フリー百科事典

2019年ラグビーワールドカップの決勝トーナメントの組み合わせと日程を紹介します。日本と南アフリカの因縁の対決は2019年10月20日に東京スタジアムで19時15分から行われる予定です。世界ランキングが10月7日の時点の1位~8位が決勝トーナメントに進みました。9位以下のチームが1チームも決勝トーナメントに残れなかったことから、番狂わせの少ないスポーツと言われいることは事実のようです。そして10月14日に日本は8位→7位となりフランスは7位→8位になりました

参考にプールAでの日本の成績も記載させていただきます。

9月20日 日本 30:10 ロシア 東京スタジアム

9月28日 日本 19:12 アイルランド 小笠山総合運動公園エコパ

10月05日 日本 38:19 サモア 豊田スタジアム

10月13日 日本 28:21 スコットランド 横浜国際総合競技場

ちなみに私の高校時代は体育の授業でラグビーが行われていて、私のポジションはフッカーでした。サッカーではキーパーでした。

決勝トーナメントに進出した8チームのワールドカップ開催中のランキングの推移を紹介します。

1週間ごとに更新されました。開催式は9月20日でした。

1週間ごとに更新されました。開催式は9月20日でした。ワールドカップ開幕時の日本のランキングは10位でしたが、勝利を重ねることにより9月23日に9位となり、9月30日に8位となり、10月14日に7位となったわけです。ウェールズも調子がいいようです。グラフをクリックするとワールドカップに参加した20チームの2015年からのランキングの推移のグラフを表示します。10月26日の準決勝でイングランドがニュージンランドに勝利したことで1位と2位の順位が変わりました。

2019年10月28日時点の105チームのラクビー世界ランキングを紹介します。クリックすると最新のランキング(J・SPORTS版)を表示します。

マウナケア・ツアー その2 マウナケア州立公園→オニヅカ・ビジター・ステーション [ハワイ]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

前記事(その1)では宿泊したコナのホテルから2回目の休憩場所であるマウナケアの山麓にあるマウナケア州立公園までを紹介しました。

上の写真がマウナケア州立公園で、雲に隠れていますが正面がマウナケア山頂です。写真に写っているバスが我々のツアーのバスです。標高約1980mのマウナケア州立公園から右の写真の標高4200mの山頂を目指すわけですが、高山病予防と最後のトイレ休憩と夕食を兼ねて3回目の休憩場所である標高2800mのオニヅカ・ビジター・ステーションを先ずは目指すのです。

上の写真がマウナケア州立公園で、雲に隠れていますが正面がマウナケア山頂です。写真に写っているバスが我々のツアーのバスです。標高約1980mのマウナケア州立公園から右の写真の標高4200mの山頂を目指すわけですが、高山病予防と最後のトイレ休憩と夕食を兼ねて3回目の休憩場所である標高2800mのオニヅカ・ビジター・ステーションを先ずは目指すのです。本記事(その2)はマウナケア州立公園(❹)からマウナケアの中腹にあるオニヅカ・ビジター・ステーション(❺)までを紹介したいと思います。オニヅカ・ビジター・ステーションも紹介します。

右の図はGoogle地図で表示されるプロフィールマップです。

名前の一部に使われているオニヅカはコナ国際空港の正式名(エリソン・オニヅカ・コナ国際空港)にも使われているハワイの英雄の名前(姓)です。名前の通り日系三世で宇宙飛行士でした。1986年1月28日にスペースシャトル(チャレンジャー)の爆発事故で亡くなったことを覚えている方もおられると思います。この公園には16時09分に到着して5分後の16時14分に出発いたしました。オニヅカ・ビジター・ステーションには16時37分に到着いたしました。標高差(❺ - ❹)は約820mでした。写真には沢山の噴火口が写っています。

名前の一部に使われているオニヅカはコナ国際空港の正式名(エリソン・オニヅカ・コナ国際空港)にも使われているハワイの英雄の名前(姓)です。名前の通り日系三世で宇宙飛行士でした。1986年1月28日にスペースシャトル(チャレンジャー)の爆発事故で亡くなったことを覚えている方もおられると思います。この公園には16時09分に到着して5分後の16時14分に出発いたしました。オニヅカ・ビジター・ステーションには16時37分に到着いたしました。標高差(❺ - ❹)は約820mでした。写真には沢山の噴火口が写っています。❹ 2回目の休憩場所 マウナケア州立公園(1989m)

❺ 夕食および高度順応場所 オニヅカ・ビジター・ステーション(2801m)

❻ 沈む夕日を見る場所 マウナケア山頂(約4200m)

車と同じルートですが徒歩でのルート表示も紹介します。

画面内のPllus d'optionをクリックするとプロフィールマップを含んだルート図を別画面で標高差う辞します。

右側から着て休憩のために公園に入って休憩が終わって幹線道路に出たところです。左に曲がっていきます。

幹線道路の景色です。

マウナケアには沢山の小さな噴火口や小山(溶岩ドームや溶岩円頂丘がありました。左方向の遠くに見えるなだらかな山肌はマウアケアです。

マウナケアを登り始めました。

沢山の草木が生えていました。マウナケエは長く噴火していないことの証でもあります。最後に噴火は約4,500年前で現在は休火山だそうです。

傾斜は急になってきました。遠くに見える2つ小山は2枚上の写真に写っている小山と同じものです。

晴れていたのに急に霧に覆われることもありました。標高的に霧というよりは雲なのだと思います。

雲に覆われて暗いために見えにくい状態が続いていましたが、沢山の牛が放牧されているところを通ったので写真を撮りました。

車の正面を見てもらうと運息が分かると思います。ほんとうに山頂から夕陽や夜の星座を見ることが出来るのか、心配になってきました。

こちらの黒い岩のようなものも牛です。

溶岩ドームのような小山の間を進みます。傾斜があるのが分かってもらえると思います。

やっと晴れました。雲を抜けたのだと思います。遠くに見える雲のようなところを通ってきたのだと思います。晴れると一気にきれいな景色になりました。

オニズカ・ビジター・ステーションのエリアに到着いたしました。

オニズカ・ビジター・ステーションに到着して写真を撮りました。我々の車は右の白い車です。左の一番手前の白い車は我々と同じ旅行会社の車です。ここの施設はオニズカ情報ステーション(Onizuka Information Station)あるいオニズカ・ビジター・センターとも言われています。

Wikipediaではオニズカ情報ステーションが使われています。元の名前はマウナケア展望台でした。上ですでに記載しているように1986年のチャレンジャー爆発事故で亡くなったハワイ出身の日系宇宙飛行士のエリソン・オニヅカを記念して命名されたそうです。休憩施設兼教育施設で売店、飲用給水、トイレ、DVD投影機があります。高山病予防に大きな役目を持った施設でもあります。ツアー会社では高山病予防のために、ここで30分以上滞在して体を慣す決まりになっているようです。

Wikipediaではオニズカ情報ステーションが使われています。元の名前はマウナケア展望台でした。上ですでに記載しているように1986年のチャレンジャー爆発事故で亡くなったハワイ出身の日系宇宙飛行士のエリソン・オニヅカを記念して命名されたそうです。休憩施設兼教育施設で売店、飲用給水、トイレ、DVD投影機があります。高山病予防に大きな役目を持った施設でもあります。ツアー会社では高山病予防のために、ここで30分以上滞在して体を慣す決まりになっているようです。

建物の正面です。ここから先はトイレがない上に帰りも深夜になることからホテルに着くまではトイレがないので休憩時間の間にトイレを済ますことも大切です。建物の反対側にトイレがあります。

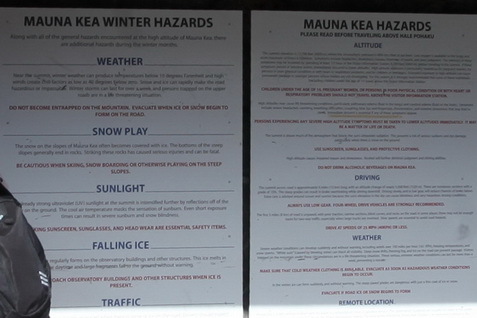

正面に沢山のインホメーションが貼られていました。

そのインホメーションを拡大いたしました。HAZARDSの文字が書かれていることから、どうやらマウナケアにおける注意書きのようでした。クリックすると拡大するので雰囲気は分かってもらえると思います。内容までは読めませんがタイトルは判ると思います。

道路の入口から撮ったオニズカ・ビジター・ステーションです。

モノクロで撮ったオニズカ・ビジター・ステーションです。

近くにオニヅカ氏と思われる石碑がありました。

顔の部分を拡大いたしました。Wikipediaに掲載されていた右の写真と比べてみると、やはりエリソン・ショージ・オニヅカ(Ellison Shoji Onizuka)でした。彼はハワイ島コナのコーヒー農園を営む両親のもとに生まれたハワイ島出身の人でした。

顔の部分を拡大いたしました。Wikipediaに掲載されていた右の写真と比べてみると、やはりエリソン・ショージ・オニヅカ(Ellison Shoji Onizuka)でした。彼はハワイ島コナのコーヒー農園を営む両親のもとに生まれたハワイ島出身の人でした。

奥の方から撮ったビジター・ステーションです。

オニズカ・ビジター・ステーションあたりの航空写真です。写真内の❺が上の写真の建物の位置です。

ここまで登ってきた道です。ここを左に入るとビジター・ステーションです。遠くの左の方には雲海が広がっています。

一般車は我々より少し低いエリアに誘導されていました。

一般の車は登れないのです。ハワイの先住民にとってマウナケアは神聖な場所なのです。そのことから外部の人間がマウナケアに登ることを嫌っているので、天文台を建設することも大きな反対運動が起こりました。現在も合計13基までと制限されています。旅行者に関しても強硬意見も多いのですが、折り合いをつけて旅行社の企画するツアーに関しては許可制で許されているのです。山頂に留まる時間も制限されています。

上の写真はこちらの写真から切り取りました。

すぐに夕食用の弁当が配られました。実はここ2800mの標高の場所で夕食を食べることも高山病予防になるとガイドの方が説明されていました。確かに他のツアーの人もみんな夕食を食べていました。

まさに日本のお弁当でした。ホテルを出てくすぐに立ち寄ったWolmartエリアで飲み物などと一緒に積み込んだのだと思います。

温かな味噌汁とお茶もついていました。おかずはいろいろ入っていました。右下が切り干し大根で、その上がお新香2種と昆布の佃煮です。日本のお弁当と遜色ありませんでした。味もハワイとは思えないほどの美味しさでした。

おかずは左から鶏のから揚げ、シュウマイ、玉子焼き、アジのフライ、分厚いハムでした。割りばしの袋にSUSHI寿司と書かれているので、お寿司も出す和食店のお弁当のようです。少し崩した文字はShionoのように読めます。

検索してみるとSushi Shionoはコナにある寿司店と出てきました。ただしそのお店かどうかはすぐには判りませんでしたが、食べログからホームページを見つけて確認してみると、やはりそのお店でした。右の写真をクリックするとお店の看板の写真を表示します。場所を調べてみると我々のホテルから歩いて3分の場所のお店だったのでWolmartに寄ったのは弁当以外を積み込むためだったのかもしれません。SUSHI POWERとも書かれていました。

検索してみるとSushi Shionoはコナにある寿司店と出てきました。ただしそのお店かどうかはすぐには判りませんでしたが、食べログからホームページを見つけて確認してみると、やはりそのお店でした。右の写真をクリックするとお店の看板の写真を表示します。場所を調べてみると我々のホテルから歩いて3分の場所のお店だったのでWolmartに寄ったのは弁当以外を積み込むためだったのかもしれません。SUSHI POWERとも書かれていました。

テーブルが並べられたこちらのエリアで食べました。

沢山の人がこちらで夕食を食べるので少し待ってから食べました。時間はたっぷりあったのです。後で計算すると1時間18分ほどビジター・ステーションに滞在していました。このエリアの奥の扉の先には次の記事で紹介する予定のマウナケア固有種の植物が生えていました。

沢山の人がこちらで夕食を食べるので少し待ってから食べました。時間はたっぷりあったのです。後で計算すると1時間18分ほどビジター・ステーションに滞在していました。このエリアの奥の扉の先には次の記事で紹介する予定のマウナケア固有種の植物が生えていました。

天体望遠鏡が沢山置かれていました。ボランティアによる天体観測ができると書かれていました。ツアーで使われる天体望遠鏡も置かれていたのかもしれませんが、我々のツアーでは天体望遠鏡は車に乗せられていました。

実際に使われている天体望遠鏡もありました。太陽に向けられていました。覗くために行列がだ来た時もありました。黒点などが見れたので歯ないでしょうか。

月も出ていました。まだ雲がすこし邪魔をしていました。夜になると半月ではありますが、月は明るいので星座を見るのには邪魔な存在でもありました。

周辺の景色を紹介したいと思います。マウナケアの上の方です。頂上方向はもう少し左にあります。ただし、ここは近すぎて頂上自体を見ることは出来ませんでした。

重心から少し左辺りがマウナケアの山頂方向だと思われます。写っている建物はオニズカ国際天文学センター(Onizuka Center for International Astronomy)です。このオニズカ国際天文学センターの一部の設備としてオニヅカ情報ステーション(オニズカ・ビジター・センター)があります。この宿泊施設は頂上にあるすばる望遠鏡などのマウナケア天文台群の建設、保守、観測者などの宿泊用だそうです。

オニズカ国際天文学センターあたりの航空写真です。

山頂方向を拡大いたしました。

マウナケアは楯状火山(Shield volcano)に分類されています。楯状火山(たてじょうかざん)は右下の写真のように緩やかに傾斜する斜面を持つ底面積の広い火山です。

隣のマウナロアも楯状火山です。流れやすい粘性の低い玄武岩質溶岩の噴出・流動・堆積の長い年月の繰返し形成されるそうです。山全体の形がよく分かる写真は撮れなかったのでWikipediaから右のマウナケアの写真を転用させていただきました。

隣のマウナロアも楯状火山です。流れやすい粘性の低い玄武岩質溶岩の噴出・流動・堆積の長い年月の繰返し形成されるそうです。山全体の形がよく分かる写真は撮れなかったのでWikipediaから右のマウナケアの写真を転用させていただきました。

山頂方向をさらに拡大しましたが何もありません。

別の方向の写真です。

モノクロ(白黒)の写真も紹介します。山頂方向の写真です。

少し南に降りて食事をしたテーブルがあった辺りを含めて山の方向を撮りました。左の端方向が産地用方向だと思われます。

ズームで撮ると溶岩だらけであることが実感できました。

マウナロア方向の景色です。

下方向にも建物がありました。一般の車が誘導されていたあたりです。

この時はキラウエ火山も噴火していたので、もしかしたら火山の噴煙かもしれないと思って撮った写真です。ガイドさんは噴煙が見えると言っていましたが、これかどうかは分かりません。

小山もありました。溶岩円頂丘か溶岩ドームなのだと思います。いずれにしても噴火で出来たものだと思います。

上の写真はモノクロなのでカラーの写真も紹介します。

小山の頂上付近が気になったので拡大して見ました。

雲海も広がっていました。標高が高いからこそ天体観測にもむいた山なのだと実感いたしました。

それでは登っていく方向を紹介します。この道を登っていきます。ここは舗装されていますが先に進むと地道になりました。

STOP HAZARDOUS CONDITIONS AHEADと書かれた標識が道路からビジター・ステーションに入るところに立てられていました。

少し位置を変えてマウナケアに登っていく道の写真も撮りました。

登る道を拡大いたしました。よく見ると写真の一番上の辺りに土ぼこりが写っています。

拡大すると降りてくる車が見えます。この土ぼこりだったのです。ジグザクの道が見えます。

上の写真の左側を撮った写真です。やはりジグザクの道がわかります。

こちらはレンズを右側の方に向けて撮った写真です。これからこの道を登っていくのだと実感が湧いてきました。

いよいよ出発の時間が迫ってきました。山頂に滞在できる時間は取り決めで決まっており、ツアーの目的は夕日が沈む景色おみることなので、

ほぼ同時につぎつぎと出発する必要がありました。各ツアーのグループには防寒着が渡されていました。このグループでは上衣とズボンの組み合わせでした。我々は右の写真の長いコートタイプなので頂上に登ってから車の中で渡されて着ました。出発したのは17時55分でした。頂上までのレポートは、その4で行います。オニヅカ・ビジター・ステーションの周辺にはマウナケア固有種の貴重な植物が生えていたので、その4を掲載する前に、その貴重な植物の記事を、その3で紹介したいと思います。

ほぼ同時につぎつぎと出発する必要がありました。各ツアーのグループには防寒着が渡されていました。このグループでは上衣とズボンの組み合わせでした。我々は右の写真の長いコートタイプなので頂上に登ってから車の中で渡されて着ました。出発したのは17時55分でした。頂上までのレポートは、その4で行います。オニヅカ・ビジター・ステーションの周辺にはマウナケア固有種の貴重な植物が生えていたので、その4を掲載する前に、その貴重な植物の記事を、その3で紹介したいと思います。

前記事(その1)でも掲載していましたが、分かりやすいように本記事でもハワイ島全体の航空写真にマウナケア・ツアー全工程を書き込みました。ホテルを13時50分に出発してホテルに戻ったのが23時頃だったので9時間を超えるツアーでした。さらに言えばオアフ島のホテルを朝の6時20分にチェックアウトしてからの旅だと考えるとこの日は16時間40分の旅だったと言えるかもしれません。翌日にはハワイ島一周ツアーに行きました。

❶ 宿泊ホテル ロイヤル・コナ・リゾート

❷ 夕食用弁当などの積込み Wolmart

❸ 最初の休憩場所 アイランド・グルメ・マーケット

❹ 2回目の休憩場所 マウナケア州立公園(1989m)

❺ 夕食および高度順応場所 オニヅカ・ビジター・ステーション(2801m)

❻ 沈む夕日を見る場所 マウナケア山頂(約4200m)

追伸

2019年10月10日朝から10月21日まで関西に行ってきます。その間は皆様の所に訪問出来ないことをお許しください。

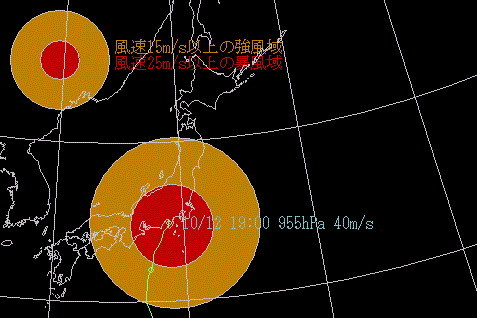

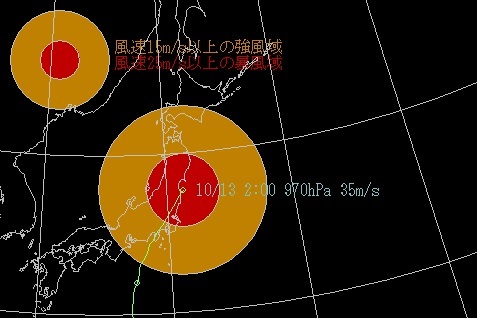

台風19号が近づいています。それも台風15号と同じように千葉の家の近くを通るルートです。台風15号の時は中心が家の真上を通りましたが、今回は風が強く吹く北西側を通るルートが予想されています。家を離れているので心配です。電話で確認すると、我が家では被害はなかったそうです。ルート図を追加しました。

ルート図:http://www.imocwx.com/typ/tyani_19.htm

伊豆に上陸した10月12日19時の画像です。

太平洋に抜けた10月13日02時の画像も紹介します。

豪快に伊勢海老を4匹 [ハノイ]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。2019年10月04日再掲載 タイトル:豪快に伊勢海老を4匹 3度目来店

ザリガニ料理の記事(小龍海老と大龍海老)で中国での伊勢海老(イセエビ)の刺身の記事を紹介しました。ロブスターも含むイセエビはパキスタンやインドなど意外な国も含めて多くの国で食べましたが、刺身となると4ケ国のみです。4ケ国とは日本、台湾、中国、ベトナムです。すでにベトナムの伊勢海老料理の記事は掲載していましたが、今回の中国の記事を機会に日付を最新にして再掲載いたします。

少し人数が多かったので大型の伊勢海老を思い切って4匹頼みました。下の2枚の写真が4匹の伊勢海老です。こちらのお店は3回目です。もちろん、目的は日本では食べることが難しい巨大な伊勢海老(正式名:錦海老/ニシキエビ)料理を食べることです。

ニシキエビ(Panulirus ornatus)はイセエビ(Panulirus japonicus)とおなじイセエビ属(Panulirus)に分類されていてイセエビ属の最大種で体長60cm・体重5kgに達する個体も稀に漁獲されそうです。

イセエビ科は現生種12属60種で、イセエビ属は少なくとも22種です。

界 動物界 Animalia

界 動物界 Animalia 門 節足動物門 Arthropoda

綱 軟甲綱 Malacostraca

目 十脚目 Decapoda

科 イセエビ科 Palinuridae

属 イセエビ属 Panulirus

種 ニシキエビ Panulirus ornatus

下記の沢山の写真はWikipedia Panulirusに記載されている順に22種を掲載しました。日本の伊勢海老は11番目で今回の錦海老は16番目です。日本周辺では6種類が獲れるそうです。一般的にあまり知られていない日本語名に関しては2014年のタクサ日本動物分類学会誌の「イセエビ・セミエビの和名について」を参考にさせていただきました。Panulirus meripurpuratusだけは命名年が2016年と新しいためか日本名は見つけられませんでした。代わりにポチッをクリックすることでPanulirus meripurpuratusの参考文献を表示するようにいたしました。写真をクリックすると拡大写真を表示します。

| NO | 学 名 | 日本語名 | |

| 1 | Panulirus argus | アメリカイセエビ カリブイセエビ | |

| 2 | Panulirus brunneiflagellum | アカイセエビ | |

| 3 | Panulirus cygnus | オーストラリアイセエビ | |

| 4 | Panulirus echinatus | ブラジルイセエビ | |

| 5 | Panulirus femoristriga | アマミイセエビ | |

| 6 | Panulirus gracilis | パナマイセエビ | |

| 7 | Panulirus guttatus | ニシインドイセエビ | |

| 8 | Panulirus homarus | ケブカイセエビ | |

| 9 | Panulirus inflatus | メキシコイセエビ | |

| 10 | Panulirus interruptus | カリフォルニアイセエビ | |

| 11 | Panulirus japonicus | イセエビ | |

| 12 | Panulirus laevicauda | アメリカミナミイセエビ | |

| 13 | Panulirus longipes | カノコイセエビ | |

| 14 | Panulirus marginatus | ハワイイセエビ | |

| 15 | Panulirus meripurpuratus | 参考文献(2016年)→ポチッ | |

| 16 | Panulirus ornatus | ニシキエビ | |

| 17 | Panulirus pascuensis | イースターイセエビ | |

| 18 | Panulirus penicillatus | シマイセエビ | |

| 19 | Panulirus polyphagus | クリームイセエビ | |

| 20 | Panulirus regius | インドイセエビ | |

| 21 | Panulirus stimpsoni | サガミイセエビ | |

| 22 | Panulirus versicolor | ゴシキエビ |

こちらのお店に初めて(1回目に)来たのは2010年10月28日で、

2回目は2010年11月23日で、1回目と2回目の記事に追記する形で3回目の記事を掲載させていただきました。前にも紹介したように伊勢海老は5種類の料理になって出てきます。今回は右の料理を沢山食べたかったので4種類の料理にしてもらいました。「お刺身」に「海老の透明な血の料理」に右の写真の「クリーム煮をフランスパンに乗せて食べる料理」に「おじや」です。「クリーム煮の料理」が絶品ですが、すでに写真で紹介しているので大きな写真は省略いたします。初めて訪問の方は、この記事の後半の写真を是非とも見てください。

2回目は2010年11月23日で、1回目と2回目の記事に追記する形で3回目の記事を掲載させていただきました。前にも紹介したように伊勢海老は5種類の料理になって出てきます。今回は右の料理を沢山食べたかったので4種類の料理にしてもらいました。「お刺身」に「海老の透明な血の料理」に右の写真の「クリーム煮をフランスパンに乗せて食べる料理」に「おじや」です。「クリーム煮の料理」が絶品ですが、すでに写真で紹介しているので大きな写真は省略いたします。初めて訪問の方は、この記事の後半の写真を是非とも見てください。

下の「海老の透明な血の料理」は前回までは味が薄い料理との印象でしたが、今回はライムが付けられて出てきました。ライムを入れてみると驚くほど美味しい料理になることが今回、わかりました。砕いたピーナッツも沢山入っていました。最後は右の「伊勢海老入おじや」で締めとなりました。

下の「海老の透明な血の料理」は前回までは味が薄い料理との印象でしたが、今回はライムが付けられて出てきました。ライムを入れてみると驚くほど美味しい料理になることが今回、わかりました。砕いたピーナッツも沢山入っていました。最後は右の「伊勢海老入おじや」で締めとなりました。

1回目と2回目はなかったイセエビを使ったベトナム風のスープです。見た目も味もタイのトムヤンクンに似ていますが、トムヤンクンほど辛くなく、素材の味が活きた、すごく美味しいスープでした。贅沢さも満喫できました。イセエビの量があったから出来たのかもしれません。

今回は高級食材に合わせてワインにしました。ついつい、いろんなワインを飲んでしまいました。ワインの銘柄が分かるようにクリックすると拡大するように設定いたしました。

ハーブも沢山出てきました。ベトナムに来ると沢山のハーブが味わえます。

定番の揚げ春巻きに

生春巻きです。他にも沢山の料理が出てきましたが、今回は省略いたします。

こちらはサラダです。

野菜料理も頼みました。こちらにも砕いたピーナッツが、かけられていました。

おじやの締めの後はベトナムコーヒーにデザートです。私はアイスクリームにいたしました。

お店の場所のGoogleストリートビューです。現在表示されているのは2014年9月に撮影されたものです。水平にスクロールすると周辺の雰囲気を感じてもらえるかもしれません。90度ごとに回転させたい方は右端のビュー回転アイコンの矢印をクリックしてください。現在は道路から南方向を見ている構図です。

初掲載 2010年11月4日 閲覧: 0 nice: 0 CMT: 0

再掲載 2019年10月4日01時 閲覧:6,672 nice:401 CMT:78

2019年10月5日09時 閲覧:6,887 nice:425 CMT:88

2019年10月6日09時 閲覧:7,037 nice:430 CMT:90

次記事掲載 2019年10月9日11時 閲覧:7,388 nice:472 CMT:98

本記事のniceを見てみると、9年間の間に401人の方からniceをいただきましたが、その中から76人の方が退会されたことが判りました。2010年12月11日追伸 タイトル:また同じお店に来てしまいました。

前回(2010年10月28日)、ハノイに来たときに大きな伊勢海老の料理を食べたことをすでに報告しています。そして一ヵ月後(2010年11月23日)にハノイに来る機会を得ました。

前回(2010年10月28日)、ハノイに来たときに大きな伊勢海老の料理を食べたことをすでに報告しています。そして一ヵ月後(2010年11月23日)にハノイに来る機会を得ました。一ヶ月前の美味しさが忘れられなくて、また同じお店に来てしまいました。このときハノイに初めてきた人は活きた大きな伊勢海老を見て、料理を食べて大感激でした。

早速、生きた伊勢海老(正式には錦海老)の写真を撮りました。大きさがわかりにくいと思いますが、クリックして拡大したカメラの裏の画像で人と比べるとわかると思います。

前と同じように伊勢海老で5種類の料理を作ってもらいました。同じ料理なので、前回、撮れなかった写真を中心に紹介いたします。下の写真が前回も紹介した伊勢海老のクリーム煮です。こんな香ばしい感じで出てきます。

これをフランスパンに乗せているところです。

これが完成した状態です。やっぱり一番美味しかったです。この写真は前回は撮れなかったので是非とも撮りたいと思っていました。念願がかないました。美味しいパンと伊勢海老の美味しさがあって初めて味わえる料理でした。

もちろん今回も沢山の刺身が出てきました。伊勢海老のクリーム煮と刺身、どちらが美味しいかは人によって意見が分かれるところですが、もちろん刺身も文句なしに美味しいです。

こちらが、前回は写真がうまく撮れなかったハーブです。あらゆるハーブが入っています。

沢山のハーブが出てきますが広い葉っぱにいろんなハーブと前回紹介した伊勢海老の透明な血を乗せた後、巻いて食べました。

こちらは揚げ豆腐です。ピリットとたケチャップにつけてたべます。

そして、今回、特別に頼んだハーブと野菜だけの生春巻きです。もちろん普通の生春巻きも頼みましたが前回にすでに紹介しているので写真は省略いたします。

2010年11月4日掲載 タイトル:一匹の海老が5種類の料理に変身

今回のベトナムは実施的に1泊だけでした。成田からハノイに着いたのが2010年10月28日で帰国が29日の23時30分のハノイ発のや夜行便だったからです。到着した10月28日は当然ベトナム料理を満喫するために、ハノイのことが詳しいベトナム人を誘ってお勧めのベトナム料理店に行きました。シーフードのベトナム料理店です。一泊だけなので思いきって上の写真のロブスターを頼みました。

実はこの一匹からいろんな料理を食べることが出来ました。

最初のセッテングです。なかなかセンスのある器や小皿が使われていました。

伊勢海老(正確には錦海老ですが、ブログ内では伊勢海老と呼ばさせていただきます。)料理が出来るまでに頼んだのがベトナム式の揚げ春巻きです。

何種類かのタレが用意されて出てきました。これは春巻き用です。

もちろん生春巻きも頼みました。こちらの生春巻きは大きかったです。

やっぱりベトナム料理にはビールです。ハノイなので、ずばりハノイビール(HANOI BEER)を頼みました。

ウォッカも頼みました。 ロシア語ではводкаですがベトナム語ではウォッカのことをVODKAと書きます。銘柄はVODKA HANOI(ウォッカハノイ)です。ベトナムでウォッカは意外な感じがしましたが、ベトナムとロシア(ソ連)は縁が深かったので強いお酒としてウォッカがベトナムに浸透しているのだと思います。アルコール度数29.5%と本場のウォッカより飲みやすいため、日本の焼酎のような存在ではないでしょうか。

2002年3月11日にカンボジアとの国境に近いハティンの町の屋台のような焼肉店で飲んだのもウォッカだったと思います。そのウォッカの値段は100円でした。その時代は2リッターの地ビールも100円だったので、ウォッカは高い飲み物との印象でした。その時の記事はこちらです。→ポチッ

2002年3月11日にカンボジアとの国境に近いハティンの町の屋台のような焼肉店で飲んだのもウォッカだったと思います。そのウォッカの値段は100円でした。その時代は2リッターの地ビールも100円だったので、ウォッカは高い飲み物との印象でした。その時の記事はこちらです。→ポチッ

①伊勢海老の最初の料理がこちらです。伊勢海老の血です。血と言っても赤くはなく半透明でゼリー状に固まっており、その伊勢海老の血の上にナッツや身が乗せられていました。これをそのまま食べるのではなくハーブに乗せて食べるのです。ピーナッツも沢山使われていました。

こちらがハーブに伊勢海老の血を乗せたところです。いろんなハーブを載せて巻いて、タレにつけて食べました。

②伊勢海老はベトナムでも刺身が好まれます。ベトナムの人も大好きだと言われました。やっぱり伊勢海老の刺身は美味しいですね。

③最もベトナム風だったのが、この伊勢海老のから揚げです。いろんな香辛料がかけられていますが、主体は塩味で、それも薄味なので、これも美味しくいただきました。

ここでパンが突然出されました。ベトナム料理でパン?

実はベトナムはフランス支配の間にパンが浸透したのです。ベトナムでは、美味しいフランスパンがどんな田舎でも食べることが出来るのです。ただし、こちらのレストランでは単にパンがご飯代わりに出たのではなく、伊勢海老料理の一部だったのです。ここで絶品の伊勢海老料理に出会えたのです。

④これが、その伊勢海老料理です。クリームに煮込んだ伊勢海老とクリームを、先ほどのパンに乗せて食べるのです。この美味しさには驚かされました。今まで食べた伊勢海老料理の中で一番に位置するくらいに美味しかったです。これは是非とも皆さんに経験してもらいたい味でした。

お店の人に手本で乗せてもらっているところです。ほんとすばらしかったです。

⑤最後の伊勢海老料理は"おじや"です。これは説明不要の美味しさですね。結局一匹の伊勢海老で5種類り料理が楽しめました。

デザートはザボンでした。ご存知の通りスッキリとした味わいのデザーでした。

やっぱりお店を紹介する必要がありますね。お手拭の写真を撮っておいたので掲載いたします。ネットで電話番号や住所で調べると店名が一致とませんでした。

店名 Biennbo Ⅱ (Biển Nhớ II / Nhà hàng Biển Nhớ II)

住所 15B TRANG THI - HOAN KIEM - HANOI

電話 04-3936-8462

電話番号「3936 8462 HANOI」で検索して出てきたのが下記の地図です。観光名所のホアンキエム湖の近くです。

電話番号「3936 8462 HANOI」で検索して出てきたのが下記の地図です。観光名所のホアンキエム湖の近くです。「Nhà Hàng Nhật Bản」はベトナム語で日本食レストランの意味です。ちょっと不思議だし、お店の名前も違いますが場所はこちらで間違いないので、ご安心を。

ネットからレストランの写真を探したので紹介します。

左上のマークはホーチミン廟とタンロン遺跡と旧監視塔です。

より大きな地図で レストラン を表示

ベトナム語ですがお店のネームカードをもらっていました。Biennbo Ⅱのベトナム語と思われる文字Biển Nhớ IIが並んでいます。

小龍海老と大龍海老 ( 小龙虾と大龙虾 ) [中国]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。2019年10月1日20時追記 タイトル:niceが出来なくなった方へ

SSブログへの移行設定が必要です。

先ずは下記のURLをクリックしてください。詳しくは最後に記載しています。

URL :https://blog.so-net.ne.jp/account_moving#moving

問合せ:https://sso.ss-blog.jp/support

2019年10月1日19時掲載 タイトル:小龍海老と大龍海老

写真は小龍海老です。中国のちょっと田舎の訪問先の昼食で出てきました。茹でると驚くほど真赤になる食材のようでした。

小龍海老はザリガニのことです。

普通に炒めただけの料理です。ザリガニにはチョット驚いきましたが食べてみました。身が小さいけれど意外とおいしいかったです。

この時は「ザリガニ!! 食べれるんだ!」という感じでした。安い食べ物の代名詞のような感じでしたが、最近はザリガニ料理が大ブームとなっていると聞き、古い写真ですが記事として掲載させていただきました。

この時は「ザリガニ!! 食べれるんだ!」という感じでした。安い食べ物の代名詞のような感じでしたが、最近はザリガニ料理が大ブームとなっていると聞き、古い写真ですが記事として掲載させていただきました。では大龍海老は?

答えは イセエビです。

1文字違うだけで大違いです。

食べた場所は江蘇省張家港市塘橋鎮にある江蘇華程集団の右の写真の工場内の食堂でした。この時は内モンゴルの呼和浩特と山東省の済南にも

次のルートでいきました。上海と張家港の往復は車で後は飛行機(6回)でした。

次のルートでいきました。上海と張家港の往復は車で後は飛行機(6回)でした。6月19日 成田→北京→呼和浩特

6月21日 呼和浩特→北京→済南

6月23日 済南→上海→張家港→上海

6月24日 上海→成田

小龍海老と大龍海老の文字はレストランで使われていました。一般的にはザリガニは小龙虾が使われていて、伊勢海老(ロブスター)は大龙虾または龙虾が使われています。龍の簡体(中国語)が龙で、海老(エビ)の中国語訳が虾(蝦)なのです。つまり龙・虾の単純な日本語訳は龍・海老となることから、小龍海老と大龍海老は日本人を意識して使っていたのかもしれません。

川の物をもう一品紹介します。それがこちらの写真です。

タニシ それも食用の巨大タニシです。

ただしこれでもまともな四川料理店の料理です。結構ピリ辛でおいしかったです。 北京の四川料理なら ⇒ ここ がよかったです。

中国で大龍海老(伊勢海老)はよく食べました。中国でも伊勢海老だけは昔から刺身で食べられていました。私が初めて中国で伊勢海老の刺身を食べたのは24年前の1995年でした。その頃は上海だけでしたが、2002年頃からは済南や南京や蕪湖など内陸でも高級店では普通に伊勢海老の刺身が食べれるようになりました。2007年頃には年に10回くらい伊勢海老の刺身を食べるペースになりました。実感していただくために見つかった写真を掲載いたします。こちらは2002年9月10日に上海の九龍塘漁村で伊勢海老を食べた時の写真です。残念ながら料理の写真は撮っていませんでしたが、もちろん刺身でいただきました。

中国では元々、生簀で活かした淡水魚など料理することが多かったことから海鮮類でも活きたものが食べれるようになったのです。こちらは2006年5月30日に上海の海鮮専門店で食べた伊勢海老です。

店名 東駿燕窩魚翅海鮮酒家

住所 上海市淮海西路518号

電話 021-6281-1978

2017年1月19日に上と同じお店で伊勢海老の刺身をいただきました。この時の伊勢海老の値段は1.385kgで936元(約14100円)でした。12年前はキロ1万円でした。こちらは記事にも書きました。→ポチッ

お店によっていろんな盛り付けがありました。ワサビもついていますが、日本のものと少し違うので、中国に行く時はいつも日本製のワサビを持って行きました。最近ではどこのお店でも別途、日本製のチューブ入りのワサビが置かれるようになったので持って行く必要はなくなりました。この写真は2007年11月23日に撮りました。

こちらは伊勢海老の一種の錦海老です。巨大な海老でした。2007年7月28日に食べました。

2007年7月11日に安徽省蕪湖で食べた伊勢海老です。イセエビ(伊勢海老)とクルマエビ(車海老)とザリガニ(蝲蛄・蜊蛄・躄蟹)の分類を紹介します。イセエビとザリガニはエビ亜目まで同じなのでクルマエビより近い種同士と言えるのかもしれません。イセエビ科には現生種12属60種のイセエビが含まれていて、アメリカザリガニ科には400種以上のザリガニが含まれています。クルマエビ科は現生種25属224種、化石種25属65種で、合わせて49属289種です。我々がよく食べているブラックタイガー(ウシエビ)もクルマエビ科です。

界 動物界 動物界 動物界

門 節足動物門 節足動物門 節足動物門

綱 軟甲綱(or 甲殻綱) 軟甲綱(or 甲殻綱) 軟甲綱(or 甲殻綱)

目 十脚目(エビ目) 十脚目(エビ目) 十脚目(エビ目)

亜目 エビ亜目 根鰓亜目 エビ亜目

下目 イセエビ下目 ザリガニ下目

上科 クルマエビ上科

科 イセエビ科 クルマエビ科 アメリカザリガニ科

属 イセエビ属 クルマエビ属 アジアザリガニ属

種 イセエビなど クルマエビ ニホンザリガニなど

最初の頃は輸入物でしたが、いつのころからか大連あたりでの養殖物になりました。ヒラメなどの高級魚も急速に養殖物が増えました。全て生簀で行かされているので魚類の刺身も普及してきました。この写真は2008年5月21日に撮りました。

2009年5月27日に安徽省で食べた伊勢海老です。

いつもだったら平目と伊勢海老を1匹づつですが、沢山食べたいので伊勢海老も平目も2匹づつ注文いたしました。1匹は伊勢海老でもう1匹は錦海老にいたしました。

いずれも2kg前後の巨大伊勢海老でした。平目の刺身の石の器には氷の彫刻が置かれていました。右の活きクルマエビも頼みました。8人だったので支払いは全て私がいたしました。

いずれも2kg前後の巨大伊勢海老でした。平目の刺身の石の器には氷の彫刻が置かれていました。右の活きクルマエビも頼みました。8人だったので支払いは全て私がいたしました。店名 Crowne Plaza Wuhu

住所 蕪湖市鏡湖区中山北路77号

伊勢海老を3匹頼んだ時もありました。食べたのは2008年9月25日でした。

こちらは2012年2月20日に上海で食べた伊勢海老の刺身です。

記事はこちらです。→ポチッ

店名 東駿燕窩魚翅海鮮酒家

住所 上海市淮海西路518号

電話 021‐6281-1978

1995年以来の友人との2014年の会食で食べた伊勢海老の刺身です。内陸の町ではありますが、かなり洗練されてきました。記事はこちらです。→ポチッ

店名 海螺国际大酒店皓月厅 海螺國際大酒店皓月廳

住所 蕪湖市镜湖区文化路39号 蕪湖市鏡湖區文化路39號

電話 0553-311-3188

上の写真の伊勢海老を食べた蕪湖市と、ザリガニを食べた張家港市を、Google地図で紹介します。

2019年10月1日23時追記 タイトル:niceが出来なくなった方へ

SSブログへの移行設定が必要です。

下記のURLまたは画面をクリックしてください。パスワードの形式は従来と違うので、表示される注意書きに従って決定してください。

URL :https://blog.so-net.ne.jp/account_moving#moving

問合せ:https://sso.ss-blog.jp/support

関西空港離陸の写真と動画 [機内]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

2019年9月26日に関西から夕方のフライトで千葉に帰ってきました。9月19日に千葉から関西に行く時は飛行機を使いましたが、行のチケットを買った時は帰りのフライトの値段は高かったことから時間に縛られない新幹線で帰ることにしていたのです。ところが9月22日にネットで確認すると9月26日の夕方のフライトの価格が5490円と表示されていたのです。元々は27日の午前中に帰る予定だったので26日の夕方に決定するのに2時間が必要でした。LCCの場合は予約を少し先延ばしにして値段が上がってしまうことがよくありました。予約のためにネットを見ると驚いたことに価格がさらに下がって4890円で表示されていたのです。もちろんすぐに購入手続きをしました。4890円とネットで表示されている場合は実際に支払う価格は空港使用料(810円)+支払手数料(600円)+座席指定料+受託手荷物料が必要です。今回の場合は持込手荷物(7kg以下)のみで預ける手荷物はありませんでした。いつもは一番前の1Dの席を指定するのですが、座席も指定しませんでした。そのため支払い合計は6300円(4890円+810円+600円)でした。空港使用料の810円は関空の場合で他の空港だと金額は変わります。支払手数料の600円はクリジットカードの場合です。いつもの1Dの席を指定していると+790円なので合計は7090円になっていたはずです。

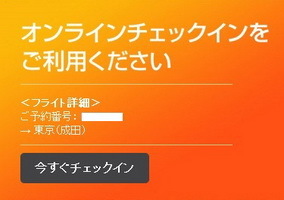

スマホやパソコンで前日からオンラインチェックできるのですが、空港のチェックイン機を利用したところカウンターでチェックインするようにと紙が搭乗券の代わりに出てきました。カウンターでチェックインしてもらった搭乗券が下記の写真です。なんと座席は最後列の右側である30Fでした。つまり入口から一番遠い席でした。ちなみに航空券の予約時に選択できるクラスは下記の4通りです。

座席指定なし 0円

スタンダード 490円

アップフロント 790円

エクストラ・レッグルーム 990円

次に関西にに行く10月10日のG205(成田→関空)の予約時の座席指定画面ですが、最後列は6席共に選択不可であることからフライト日が近くなるまでは予備席だと思われます。灰色の座席は予約済席か予備席ですが、沢山の席(162席)が空いている段階で最後尾6席全てが予約されているとは考えにくいので予備席と判断いたしました。画面での価格は6000円(空港使用料と支払手数料を加えると7410円)以上なので現時点では予約しませんでした。10日前だと予約はかなり埋まっているはずなので、この時点で選択可能な席が162席もあることから、席を予約しない人が意外と多いことも判りました。

次に関西にに行く10月10日のG205(成田→関空)の予約時の座席指定画面ですが、最後列は6席共に選択不可であることからフライト日が近くなるまでは予備席だと思われます。灰色の座席は予約済席か予備席ですが、沢山の席(162席)が空いている段階で最後尾6席全てが予約されているとは考えにくいので予備席と判断いたしました。画面での価格は6000円(空港使用料と支払手数料を加えると7410円)以上なので現時点では予約しませんでした。10日前だと予約はかなり埋まっているはずなので、この時点で選択可能な席が162席もあることから、席を予約しない人が意外と多いことも判りました。私が乗った9月26日のフライトでは6席全てにお客が座っていたので満席だったと思われます。LCCのお客は圧倒的に海外の人が多いです。海外の人は価格に対してドライなのだと思います。

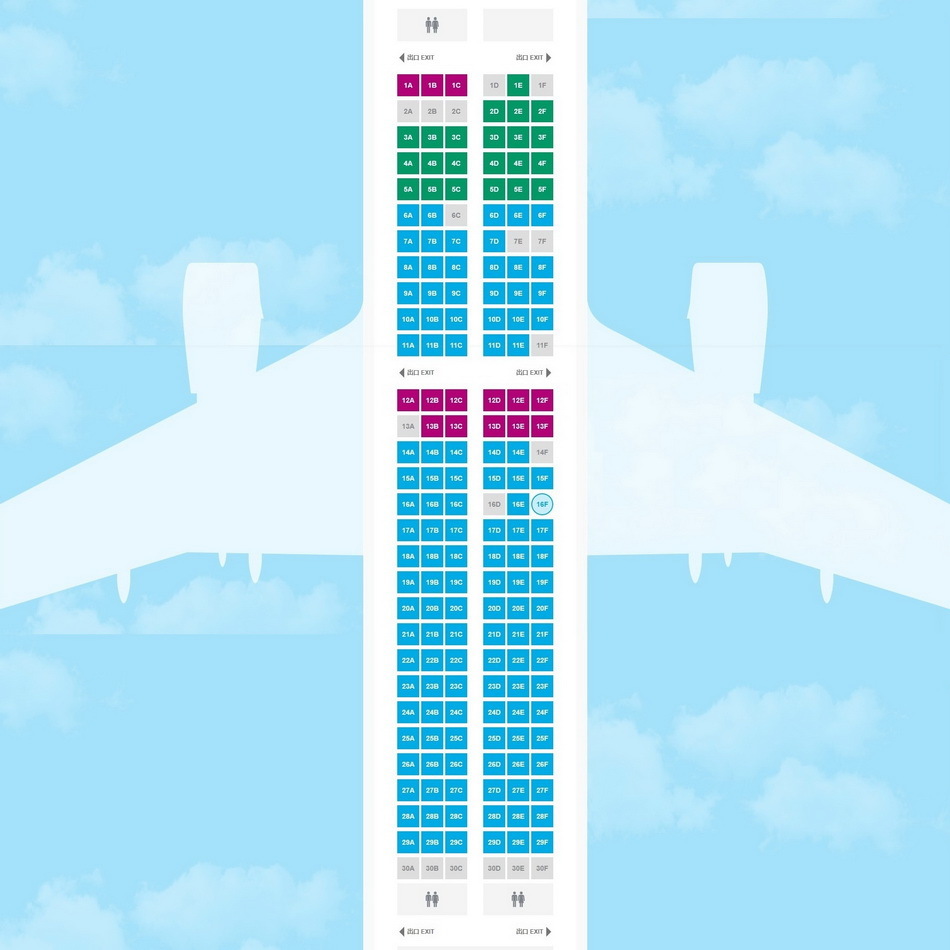

いつも通路側を指定しているので外の景色の写真が撮れるのは久しぶりだったのでスーツケースからカメラを出して写真を撮ることにしたわけです。これがA320機の最後列からの景色です。主翼の先端がよく見えました。

最後列30F席からの機内の景色も紹介します。座席数は6席×30列で180席になります。

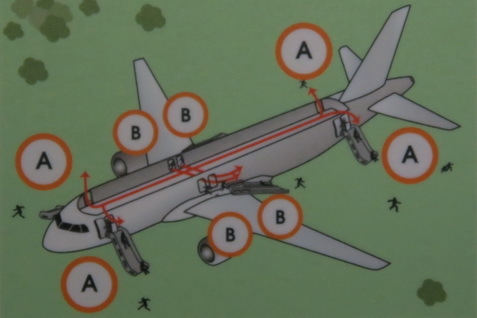

空港に到着して降りるときは一番後になりますが、意外な安心感のメリットもありました。いざという時、最後尾は非常口が近いということでした。後ろに向かう人は少ないので楽に避難出来るように感じました。

駐機場スポットから牽引車でバックで離れるところから、離陸して水平飛行になるまでの動画を紹介します。動画の時間は16分28秒にもなるので、プレーボタン( ► )をクリックすると滑走路でスピードを上げ始める13分40秒から始まるように設定しています。動画は永遠に繰り返すので2回目以降は頭から表示します。繰り返しが待てなくて頭から見たい場合はこちらです。→ポチッ

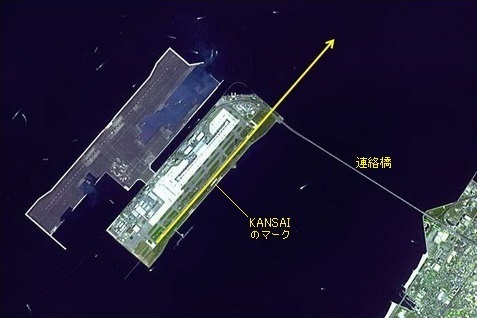

離陸してすぐの景色を動画から切り取りました。陸地と結ぶ連絡橋の位置で、すでにかなりの高度になっていました。機体に対してカメラは水平に保って

撮っているので急角度で上昇しているのが分かってもらえると思います。上の動画で14分53秒の瞬間です。この後、飛行機は大阪湾内を左旋回をして神戸の街や明石海峡大橋や淡路島や小豆島を右に見ながらゆっくりと東京方向に機首を向けていきました。

撮っているので急角度で上昇しているのが分かってもらえると思います。上の動画で14分53秒の瞬間です。この後、飛行機は大阪湾内を左旋回をして神戸の街や明石海峡大橋や淡路島や小豆島を右に見ながらゆっくりと東京方向に機首を向けていきました。

衛星写真をWikipediaから転用させていただきました。黄色のラインのように左下から右上に向かって滑走路の中央あたりにある右の写真のKANSAIのマークの少し手前で離陸いたしました。つまり離陸滑走距離は滑走路の半分以下でした。関西国際空港は全てが人工島からなる空港としては世界初(1994年開港)の海上空港です。同様に全てが人工島の空港は中部国際空港(2005年開港)、神戸空港(2006年開港)、北九州空港(2006年開港)があります。海外の主要な海上空港(マレ、マカオ、香港、仁川)は既存の島を活用(造成/埋立)して作ったものです。世界初(1975年開港)の本格的海上空港と言われている長崎空港も既存の島を活用したものです。

衛星写真をWikipediaから転用させていただきました。黄色のラインのように左下から右上に向かって滑走路の中央あたりにある右の写真のKANSAIのマークの少し手前で離陸いたしました。つまり離陸滑走距離は滑走路の半分以下でした。関西国際空港は全てが人工島からなる空港としては世界初(1994年開港)の海上空港です。同様に全てが人工島の空港は中部国際空港(2005年開港)、神戸空港(2006年開港)、北九州空港(2006年開港)があります。海外の主要な海上空港(マレ、マカオ、香港、仁川)は既存の島を活用(造成/埋立)して作ったものです。世界初(1975年開港)の本格的海上空港と言われている長崎空港も既存の島を活用したものです。

泉大津市から高石市あたりの景色です。→ポチッ

動画の中では頭から16分09秒の画面です。

水平飛行になって撮った写真です。太陽は雲にの下に入っていました。

太陽が沈んだあたりをズームで撮った景色です。

冒頭の写真です。こちらは雲に挟まれた空間を飛行している時に撮った写真です。上と下の雲の間が高い雲が見えました。

完全に雲の上に出ました。雲の上を飛んでいる雰囲気の動画も紹介します。上の写真に写っていた高い雲が見えます。プレーボタン( ► )をクリックすると28秒から始まります。こちらも永遠に繰り返すので2回目以降は頭から表示します。頭からはこちらです。→ポチッ

太陽の光が高い雲に当たっている景色です。プレーボタン( ► )をクリックすると5秒から始まります。こちらも永遠に繰り返すので2回目以降は頭から表示します。頭からはこちらです。→ポチッ

この後は一気に暗くなったので景色は動画も写真も撮れなくなりました。窓の外の写真が撮れるようになったのは着陸寸前になってからです。台風15号による千葉の9月9日からの停電が解消したことを実感できる景色でした。着陸2分前の景色です。

成田国際空港の第3ターミナルに到着しました。第3ターミナルはLCC専用ターミナルです。LCCはローコストキャリア(Low-cost carrier)の略で格安航空会社のことです。

最後尾から出るのにどれくらい時間がかかるのかを計ってみると最前列の人が扉から出で5分後に私も扉から出ることが出来ました。5分は長いように思いますが、5分程度飛行機が遅延することはよくあることなので、割り切ればさほど気になりませんでした。