前の7件 | -

山口県の墓参りの新幹線と車の旅 朝食「ひっぱりだこ飯」 [広島]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

2024年の3月に関西から関東の自宅に帰る時に、お彼岸(3月17日~3月23日)には少し早かったけれども山口県の墓参りをしてから帰ることにいたしました。1人で墓参りをする場合は、徳山まで新幹線で行き、そこから周防久保駅の近くの墓参に行くにはバスかタクシーかJR岩徳線で行っていました。急ぐときはタクシーですが、通常は行くときがバスで帰りが岩徳線を使っていました。

ただし、今回は広島に住んでいる従妹が車で広島と周防久保を往復していただくことになったので新幹線は広島までになりました。

実は2021年12月に周防久保の墓参りの後に、下関にある叔父さん(従妹のお父さん)の墓参りをして、下関で一緒に食事(右の写真 左奥:従弟 左手前:私 右:従妹夫婦)をした時に、次回は広島で一泊して従妹夫婦と飲む約束をしていたので、それを実現するために広島で降りるとこになったのです。

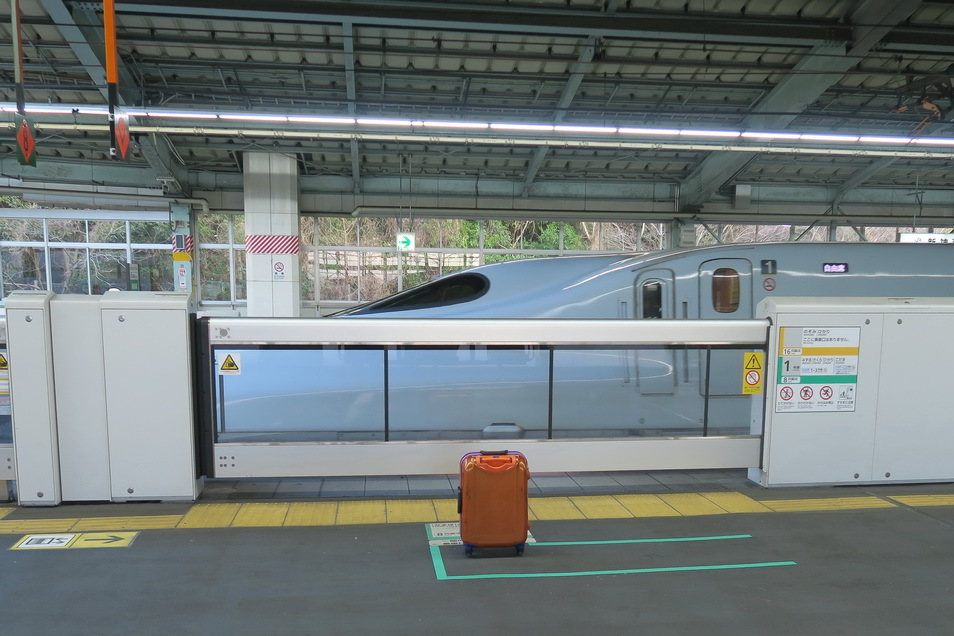

上の写真は新神戸駅で、さくら543号を待っている時に上り(東京方面の)の列車(のぞみ72号/6時55分発)が入ってきた写真です。

これが墓参り当日と、翌日(帰り)の列車のスケジュールです。

1号車への乗り口の前にスーツケースを置いてベンチで待ちました。停まっている新幹線は上りホームに停まっている列車(のぞみ72号/6時55分発)です。ちなみに私の乗る列車は7時02分発です。

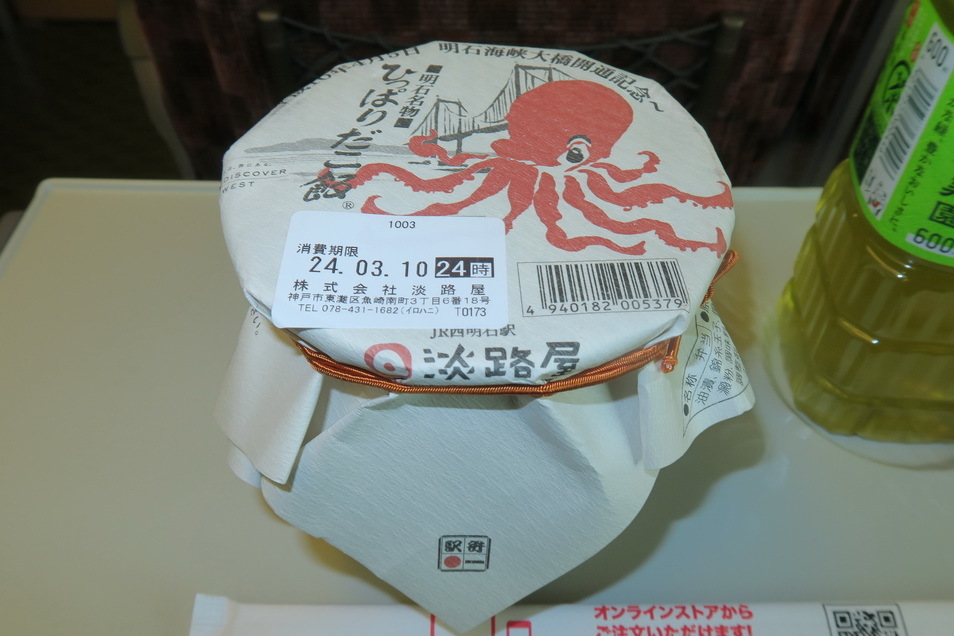

朝食用に新神戸駅で買ったのがこちらの壺飯です。今年の1月6日のヨッシーパパさんの記事「駅弁は明石のたこ(ひっぱりだこ飯 淡路屋、新神戸駅、兵庫)」で気になっていたので、その「ひっぱりだこ飯」を買ってみました。

しばらくすると乗る列車(さくら543号)が入ってきました。

乗って、さっそく壺飯を食べることにしました。

これが「ひっぱりだこ飯」です。

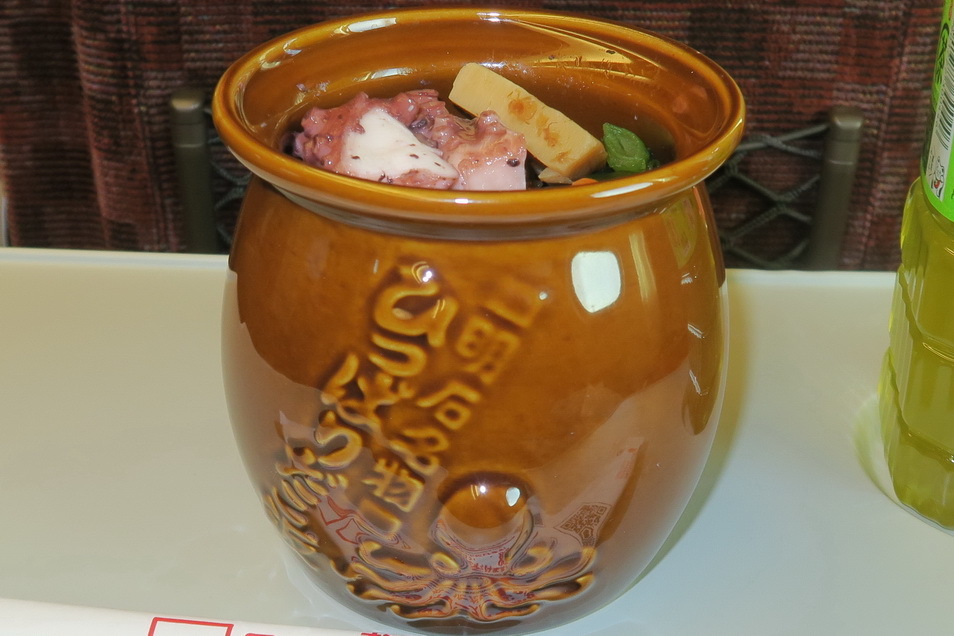

蓋の紙を外しました。

中身がこちらです。

さらに拡大いたしました。

下のご飯を上に出してもう一枚撮りました。

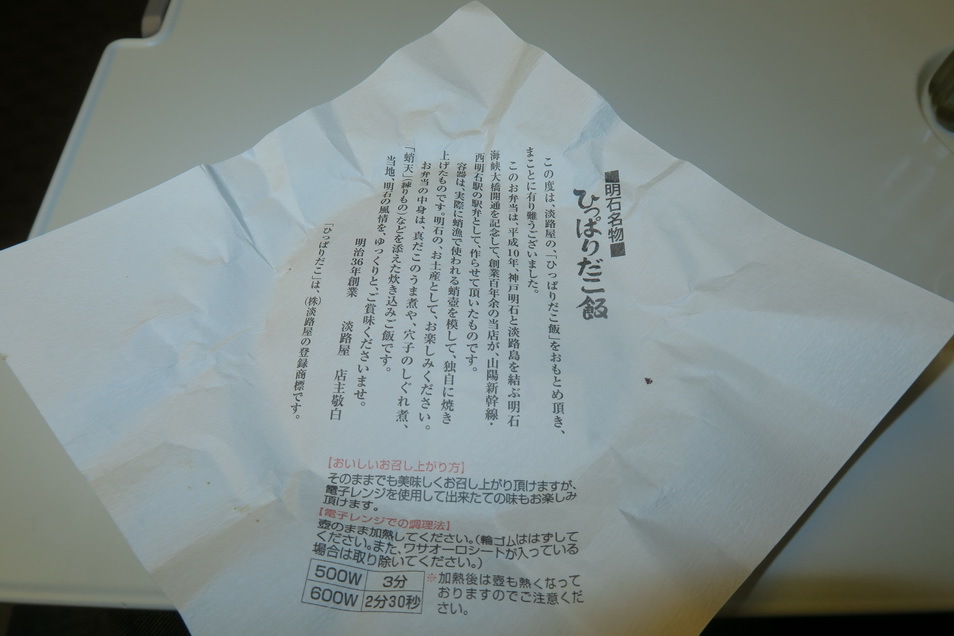

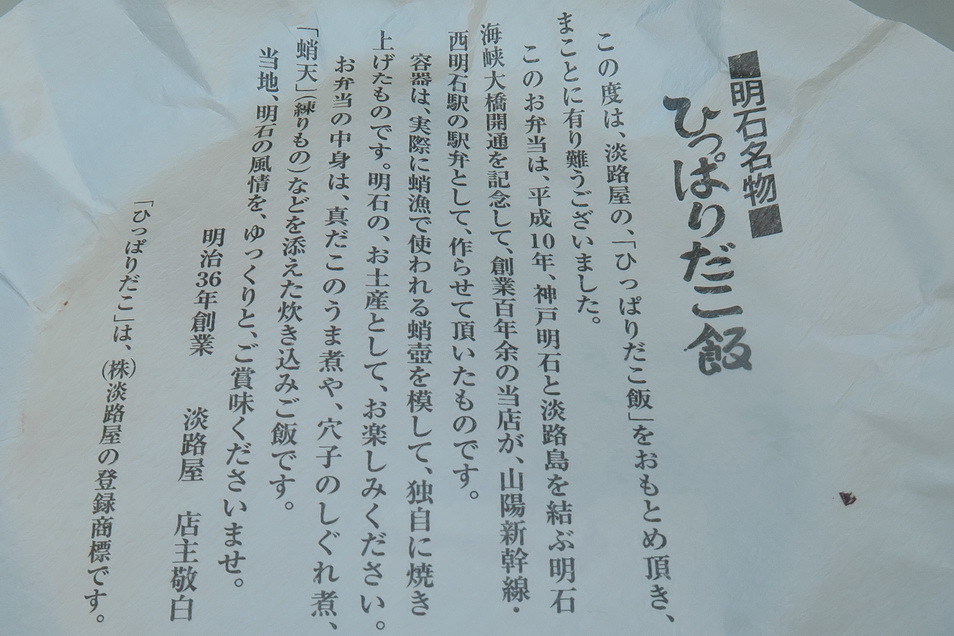

蓋の紙には説明が書かれていました。

上の写真をクリックすると拡大するので説明は読めると思いますが、クリックが面倒な方のために説明文のところを拡大いたしました。

福山駅にRail Starが停まっていたので写真を撮りました。Rail Star(レールスター)はJR西日本が山陽新幹線だけで運用している列車です。

広島駅の新幹線の改札口に従妹の旦那が待っていてくれて車まで案内してもらい、その車に乗って山口県の周防久保駅の近くのお墓まで行き墓参りすることが出しました。この墓には私の父だけでなく、私と従妹の祖父と祖母も、この墓に眠っているのです。

広島駅の新幹線の改札口に従妹の旦那が待っていてくれて車まで案内してもらい、その車に乗って山口県の周防久保駅の近くのお墓まで行き墓参りすることが出しました。この墓には私の父だけでなく、私と従妹の祖父と祖母も、この墓に眠っているのです。

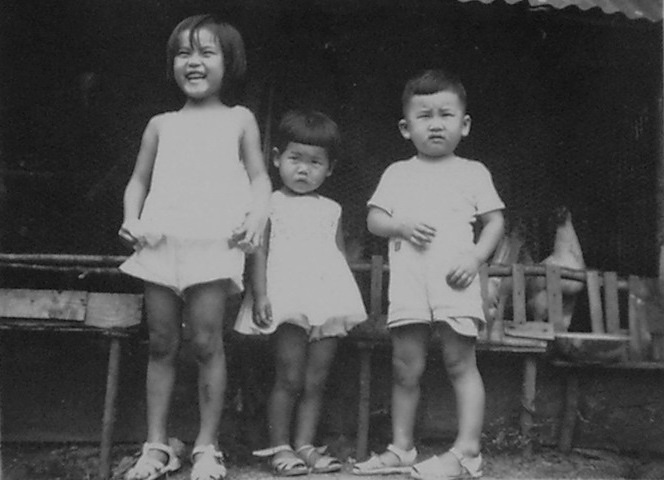

広島への帰りは高速で広島まで行くのではなくて、大野ICで下りて高速から下りて国道2号線を走りました。この写真の場所は 広島市西区井口ですが、昔は広島市井口町でした。広島市井口町の時代に写真の茶色のマンションの場所に

立っていた木造の住宅に住んでいたのです。住んでいたのは3歳~10歳(小4年)でした。住んでいたところを見るために大野ICで下りてくれたのでした。実は約1年間だけですが、従妹も住んでいたことがありました。その時の写真が右の写真で、真中が従妹です。左が姉出右が私です。

立っていた木造の住宅に住んでいたのです。住んでいたのは3歳~10歳(小4年)でした。住んでいたところを見るために大野ICで下りてくれたのでした。実は約1年間だけですが、従妹も住んでいたことがありました。その時の写真が右の写真で、真中が従妹です。左が姉出右が私です。

住んでいた場所のGoogleマップの航空写真です。住んでいた頃の3ケ所のマーク(

━ 井口小学校への通学路 183m

━ 踏切までの距離 39m

━ 当時の海岸線

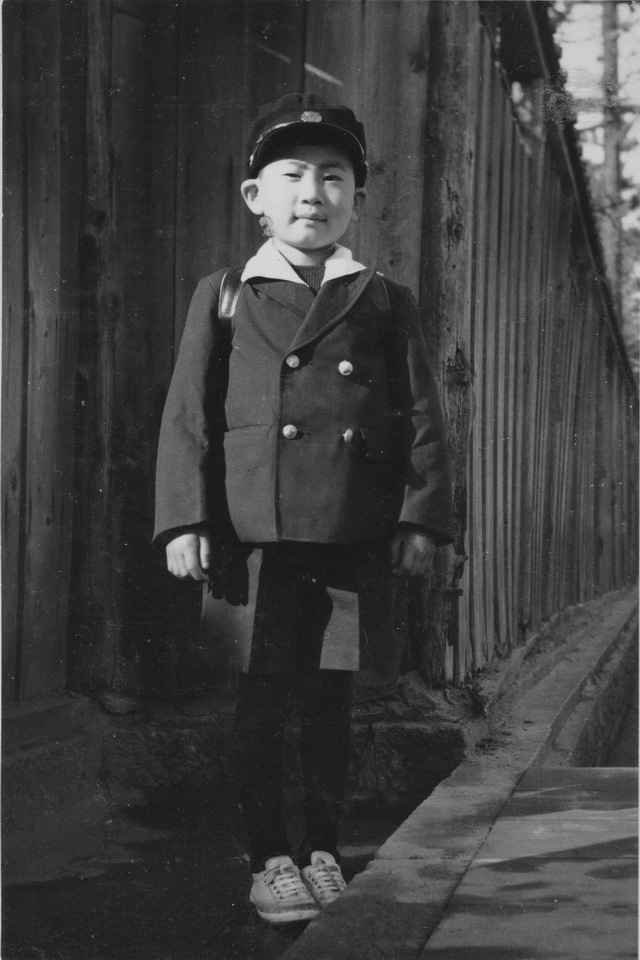

小学校の入学式の日に家の門の前(

記事「男明神と女明神」を見てもらうと分かると思います。

記事「男明神と女明神」を見てもらうと分かると思います。写真に写っている板塀で囲まれた家+庭の敷地は今の茶色のマンションの敷地より広かったです。右の写真が小学校の入学式の記念写真です。黄色い丸の部分が私です。この写真に写っている大人(9人)が、小学校の先生全員です。一学年一クラスだったのです。入学式の記念写真から数えると1年生は合計33人(=女子14人+男子19人)だったことになります。

こちらが住んでいた家(

この後、神戸市東灘区の岡本に引越しました。小学校は神戸市立本山第一小学校です。突然に生徒数が6倍の学校に変わるなど田舎から突然に都会に出てきて戸惑うことが多かったです。電車が空中を走る(高架)は絵本の中の世界だけのだったが現実になったのが印象的でした。現在は、この場所にマンション「ヴェルディ井口明神公園」が建っています。現在の住所は広島市西区井口明神2丁目です。

この後、神戸市東灘区の岡本に引越しました。小学校は神戸市立本山第一小学校です。突然に生徒数が6倍の学校に変わるなど田舎から突然に都会に出てきて戸惑うことが多かったです。電車が空中を走る(高架)は絵本の中の世界だけのだったが現実になったのが印象的でした。現在は、この場所にマンション「ヴェルディ井口明神公園」が建っています。現在の住所は広島市西区井口明神2丁目です。

左が男明神で右が庭の中にあった小山(

これは我々が住むよりはるか昔に撮られた写真てす。黄色の〇で囲った左端の小山が、形と大きさから庭の中にあった小山と思われます。右端の小山が今でも公園の中に池(昔は海)と一緒に残されている男明神です。

この辺り一帯は我々が神戸に引っ越した後に埋め立てられて今の海岸線ははるか海のかなたです。真中の小山が女明神ですが、我々が住み始めた時にはすでにありませんでした。左端の単線の線路は山陽本線です。

この辺り一帯は我々が神戸に引っ越した後に埋め立てられて今の海岸線ははるか海のかなたです。真中の小山が女明神ですが、我々が住み始めた時にはすでにありませんでした。左端の単線の線路は山陽本線です。

広島に着きました。広島のシンボル的存在の原爆ドームと市電が写っています。

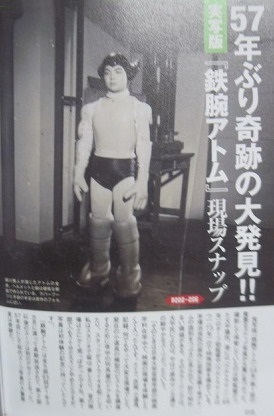

実写版 鉄腕アトム 秘蔵のお宝映像を提供していただきました。 [話題]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。2023年05月30日再掲載 タイトル : 再掲載しました。

手塚治虫記念館の記事を再掲載した機会に本「実写版 鉄腕アトム」の記事も再々掲載させていただきました。

2019年11月23日再掲載 タイトル : 追記しました。

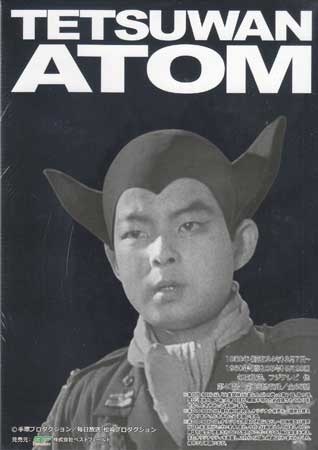

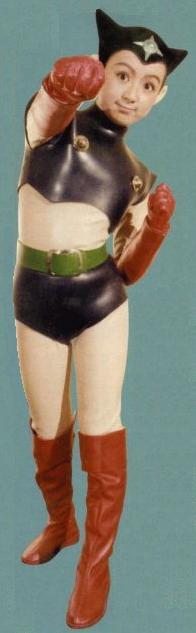

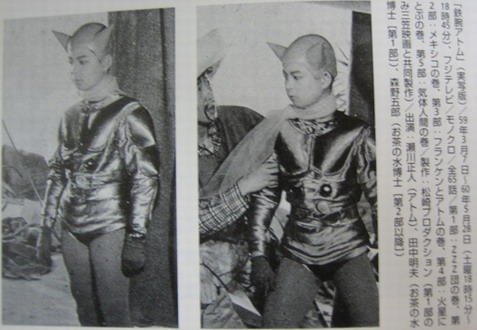

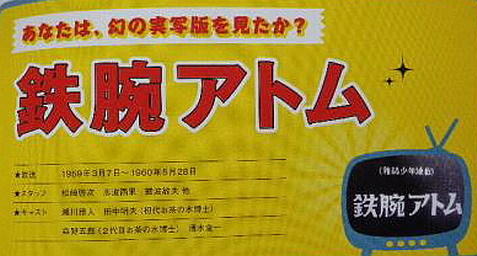

本ブログの記事は1959年3月7日~1960年5月28日に毎日放送制作・フジテレビ系列で放送された実写版鉄腕アトムの記事です。

新しい写真や情報をkojiroさんから提供を受けましたので新しい日付で掲載いたします。右のグラフはテレビの普及率の推移にアトムのテレビが放送された時期を書き込んだものです。実写版の鉄腕アトムが放送された年は日本の歴史においてテレビ普及率が最も伸びた時でした。本グラフの説明は大きなグラフと共に記事の最後に掲載しています。

新しい写真や情報をkojiroさんから提供を受けましたので新しい日付で掲載いたします。右のグラフはテレビの普及率の推移にアトムのテレビが放送された時期を書き込んだものです。実写版の鉄腕アトムが放送された年は日本の歴史においてテレビ普及率が最も伸びた時でした。本グラフの説明は大きなグラフと共に記事の最後に掲載しています。記事初掲載 2014/10/14 閲覧 0 /nice 0 /コメント 0

新日付掲載 2019/03/03 閲覧 18,666 /nice 337 /コメント 273

2019/03/07 閲覧 19,409 /nice 402 /コメント 293

追記→ 2019/11/23 閲覧 22,340 /nice 405 /コメント 322

2019/12/03 閲覧 23,100 /nice 446 /コメント 344

2020/09/29 閲覧 26,491 /nice 448 /コメント 360

再掲載→ 2023/05/30 閲覧 39,543 /nice 448 /コメント 409

2023/06/05 閲覧 39,886 /nice 473 /コメント 427

2023/06/10 閲覧 40,034 /nice 475 /コメント 432

2014年10月15日掲載 タイトル : 実写版 鉄腕アトム

実家の宝塚に帰省していた2014年8月13日に娘と二人で右の写真の手塚治虫記念館に行きました。その時の記事の中に昔、鉄腕アトムの実写版が放送されていたことを紹介したところ、コメントをいただいたkojiroさんから実写版の鉄腕アトムに関して詳しい説明をしていただいた上に、貴重な写真や資料を送っていただいて、手塚治虫記念館の記事に追記させてもらいました。その追記させてもらった内容を単独の記事で紹介することといたしました。「実写版アトム」を現代風に言えば「リアルアトム」です。記事の中で使っている実写版・鉄腕アトムの写真は、ネットから転用させていただいた写真と、kojiroさんから送ってもらった写真で構成させていただいております。当時は鉄腕アトムの映画やテレビのアニメは無いことから実写版という概念も無いと思われるため、本来ならば「特撮版 鉄腕アトム」となるのだと思います。

実家の宝塚に帰省していた2014年8月13日に娘と二人で右の写真の手塚治虫記念館に行きました。その時の記事の中に昔、鉄腕アトムの実写版が放送されていたことを紹介したところ、コメントをいただいたkojiroさんから実写版の鉄腕アトムに関して詳しい説明をしていただいた上に、貴重な写真や資料を送っていただいて、手塚治虫記念館の記事に追記させてもらいました。その追記させてもらった内容を単独の記事で紹介することといたしました。「実写版アトム」を現代風に言えば「リアルアトム」です。記事の中で使っている実写版・鉄腕アトムの写真は、ネットから転用させていただいた写真と、kojiroさんから送ってもらった写真で構成させていただいております。当時は鉄腕アトムの映画やテレビのアニメは無いことから実写版という概念も無いと思われるため、本来ならば「特撮版 鉄腕アトム」となるのだと思います。

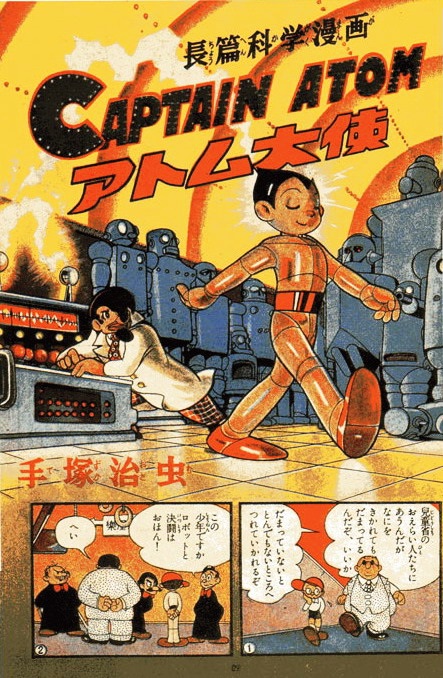

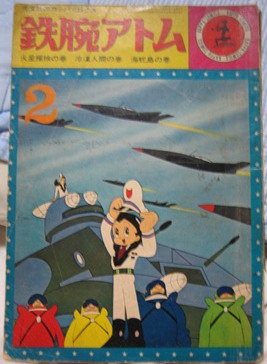

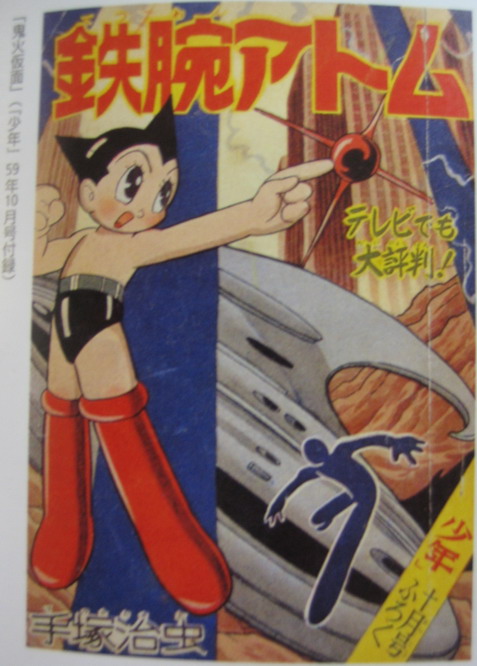

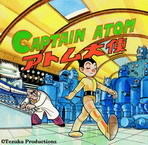

鉄腕アトムは月刊雑誌・少年の1951年4月号から掲載された右の写真の長篇科学漫画のCAPTAIN ATOM アトム大使の中で宇宙人と地球人との間の戦争回避の交渉役などして登場したのが最初で、あくまでも脇役でしたが、

鉄腕アトムは月刊雑誌・少年の1951年4月号から掲載された右の写真の長篇科学漫画のCAPTAIN ATOM アトム大使の中で宇宙人と地球人との間の戦争回避の交渉役などして登場したのが最初で、あくまでも脇役でしたが、 翌年の1952年4月7日から月刊雑誌・少年の連載では主人公として登場し、作品名も「鉄腕アトム」となり17年間連載がつづきました。下記の漫画が少年に掲載された最初の鉄腕アトムでした。

翌年の1952年4月7日から月刊雑誌・少年の連載では主人公として登場し、作品名も「鉄腕アトム」となり17年間連載がつづきました。下記の漫画が少年に掲載された最初の鉄腕アトムでした。 この時は本人以外、何十年も続くアニメになるとは想像してなかったのではないでしょうか。上の2枚の月刊雑誌・少年の表紙の小さな写真は1951年4月号(アトム大使の初連載)と1952年4月号(鉄腕アトムの初連載)です。

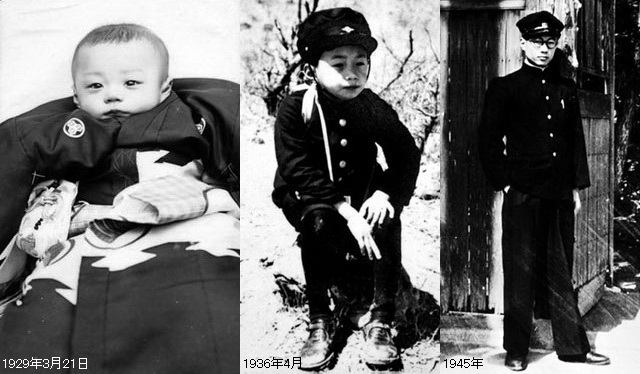

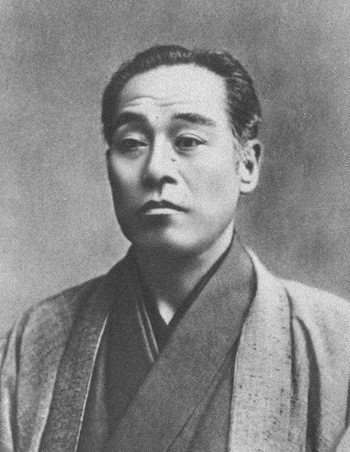

この時は本人以外、何十年も続くアニメになるとは想像してなかったのではないでしょうか。上の2枚の月刊雑誌・少年の表紙の小さな写真は1951年4月号(アトム大使の初連載)と1952年4月号(鉄腕アトムの初連載)です。手塚治虫先生は1928年に豊中市に生まれて5歳(1933年)の時に家族と共に宝塚市に移り住み、24歳までの約20年間を宝塚市で過ごしました。右下は手塚治虫先生の1951年(22歳ごろ)の写真です。

筆名 手塚 治虫( てづか おさむ )

筆名 手塚 治虫( てづか おさむ )本名 手塚 治 ( てづか おさむ )

生誕 1928年11月03日 現・豊中市

学歴 医学博士

鉄腕アトムのアニメかテレビに登場したのは1963年01月01日でしたが、実はそれよりも4年前の1959年3月7日に鉄腕アトムの実写版が毎日放送制作・フジテレビ系列で、

1960年5月28日まで放送されました。

1960年5月28日まで放送されました。NHKでは人形劇のチロリン村とくるみの木(1956年4月14日~1964年4月3日)が放送されているころでした。右の人形の声を担当した女優が、左から黒柳徹子(ピーナッツのピー子)、里見京子(クルミのクル子)、横山道代(タマネギのトン平)でした。

その3人が一緒に写った写真も紹介します。皆さんご存知のように、いずれも沢山のドラマなどで活躍された方です。右の3人の写真をクリックすると名前を書き込んだ3枚の写真を表示します。

その3人が一緒に写った写真も紹介します。皆さんご存知のように、いずれも沢山のドラマなどで活躍された方です。右の3人の写真をクリックすると名前を書き込んだ3枚の写真を表示します。この3人は日本の初代三人娘で、ラジオドラマのヤン坊ニン坊トン坊の主出演者でもありました。チロリン村とくるみの木の次の人形劇のひょっこりひょうたん島の放送は1964年4月6日~1969年4月4日でした。

鉄腕アトムは、交通事故死した天馬飛雄(天馬博士の息子)の代わりに天馬博士によって作られた人間と同じ感情を持つロボットでした。その後、お茶の水博士に引き取られて、いろんな活躍の物語が始まって行くのでした。

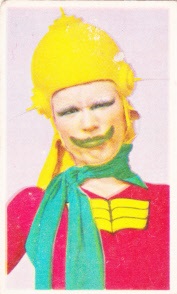

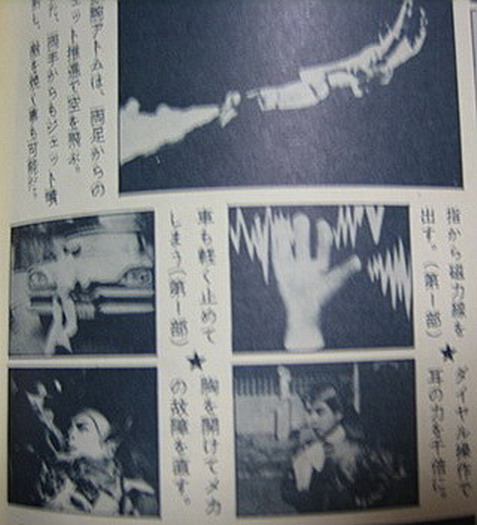

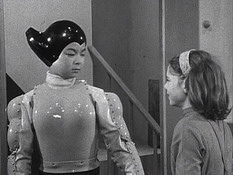

こちらは実写版のアトムが空を飛ぶ姿です。第一部のZZZ団の巻のネットで書かれていたあらすじを枠内に紹介します。

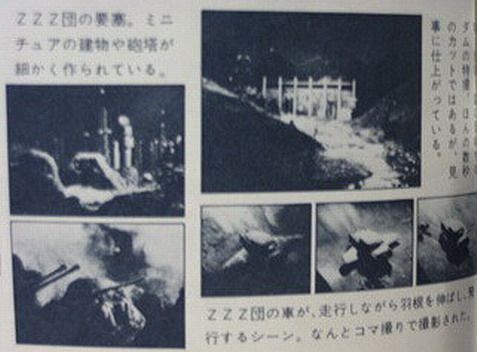

絶海の孤島に発生する特殊な毒ガスで、世界の要人を狂わせる「ZZZ団」が、世界的科学者リヨン博士とその娘ミッシェルを狙う。アトムは単身「ZZZ団」の本拠地島へ乗り込むが……。「ZZZ団」の秘密兵器として飛行自動車が登場する。この特殊車両が翼を伸ばすカットは、コマ撮りで撮影された。

鉄腕アトムが最初にテレビに登場したのは実写版だと思っていましたが、その2年前の1957年4月13日~9月28日に人形劇が放送されていたそうです。人形劇→実写版→アニメだったことになります。紙人形劇(ペープサート)「冒険漫画人形劇・鉄腕アトム」のことはkojiroさんにコメントで教えていただきました。人形制作は童夢人形劇研究所だそうです。実写版鉄腕アトムは世界初のインスタントラーメンのチキンラーメンが発売(1958年8月25日)された時代です。右下の動画は1958年に初めて流されたチキンラーメンの初代テレビCMです。NHKの連続ドラマ「まんぷ」の中の「まんぷくラーメン」の人が出てくるテレビCMと違いアニメタイプなのでアニメを作る技術はあったことが判ります。

TV人形劇 1957年4月13日~1957年9月26日 東京テレビ

TV実写版 1959年3月07日~1960年5月28日 毎日放送

TVアニメ 1963年1月01日~第1作、第2作、第3作

第3作:2003年4月6日~2004年3月28日

以前に「まんだらけ」でのブリキ製人形の万引きで話題になった鉄人28号もテレビに最初に登場したのは実写版だったと思います。実写版の放送に関しては鉄腕アトムが65話に対して鉄人28号は13話でした。鉄人28号は横山光輝の作品です。左端と中央が実写版放送で、右橋がアニメ放送です。実写版放送 TVアニメ初放送

鉄腕アトム 1959年03月07日~1960年5月28日(65話) 1963年01月01日

鉄人28号 1960年02月01日~1960年4月25日(13話) 1963年10月20日

鉄人28号 1960年02月01日~1960年4月25日(13話) 1963年10月20日

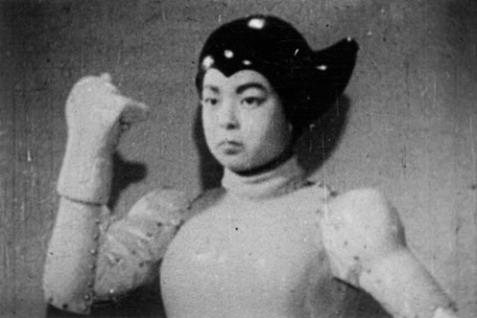

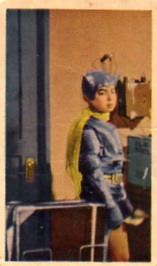

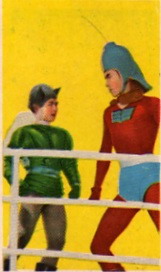

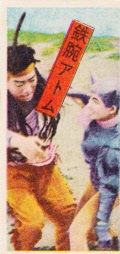

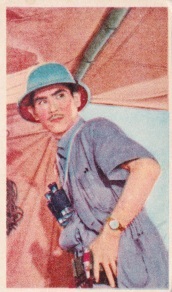

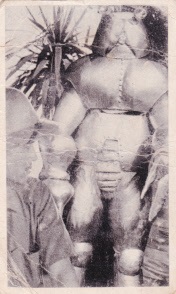

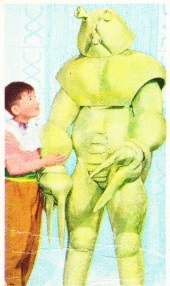

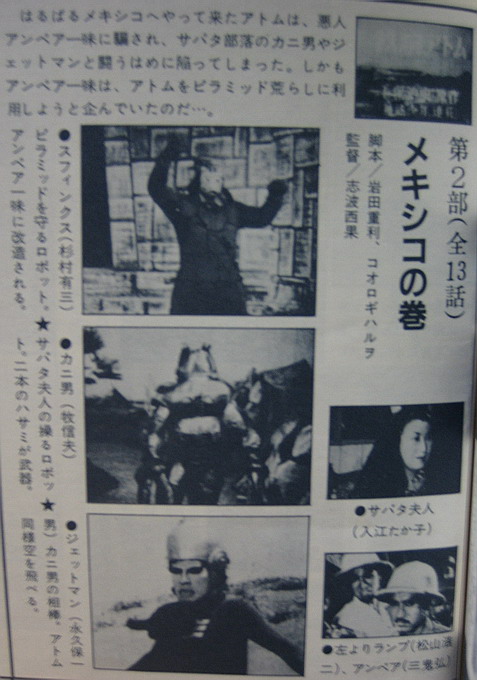

こちらは鉄腕アトムがロボット・カニ男と戦う姿です。アトムの頭の形が上のアトムと違うのがわかってもらえますか。カニ男が出てきた第二部のメキシコの巻のネットで書かれていたあらすじを枠内に記載します。

アトムの級友四部垣が、謎のロボット、ジェットマンによってメキシコにさらわれた。ピラミッド調査団に随行してメキシコに飛んだアトムは、調査団とサパタ夫人たちとの対立に巻き込まれる。調査団はインディアンとスフィンクス、夫人はジェットマンとカニ男を味方につけ、激しい抗争が繰り広げられる。エネルギーの切れたアトムのために、御茶の水博士もメキシコへ飛ぶ。調査団の狙いはピラミッドの中にあるある秘密にあった……。この巻よりアトムのコスチュームが変更された。「ジェットマン」、「カニ男」、「スフィンクス」といった多彩なロボットが登場する。メキシコの砂漠を演出するため、砂丘地帯で撮影され、ステレオタイプなインディアンが悪役で登場する。またこの第二部ではヘルメット・ベルトが変更されたが、オープニング映像は途中まで第一部のままで、ちぐはぐな印象となっていた。ゲストキャラのサパタ夫人は入江たか子が演じた。

メキシコの巻の新たな写真を2014年11月22日に2枚を送っていただきました。こちらはカニ男とジェットマンと戦うアトムです。

こちらもメキシコの巻の一場面ですがメキシコとは思えない風景が広がっています。円谷英二さんはゴジラなどの特撮を担当し、特撮の神様と呼ばれたほどの方です。

制作局:毎日放送

製作 :松崎プロダクション(第一部のみ三笠映画と共同制作)

出演者:瀬川雅人、田中明夫、清水金一、若原春江、根岸弘子、他

監督 :吉川博、志波西果、大橋秀夫、難波敏夫

原作 :手塚治虫

脚本 :渋谷五十八,岩田重利,コオロギハルヲ,宮川一郎,坂巻昇,志波裕之

特撮 :加藤守男、山根茂幹、山崎明、円谷特技研究所、円谷英二(監修)

撮影 :瀬川浩、吉田豊

音楽 :小川寛興、益田克幸

演奏 :楽団ブルーコーツ

美術 :山崎正夫、高山良策

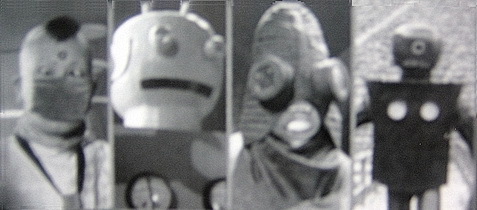

照明 :伊藤一夫

録音 :KRC

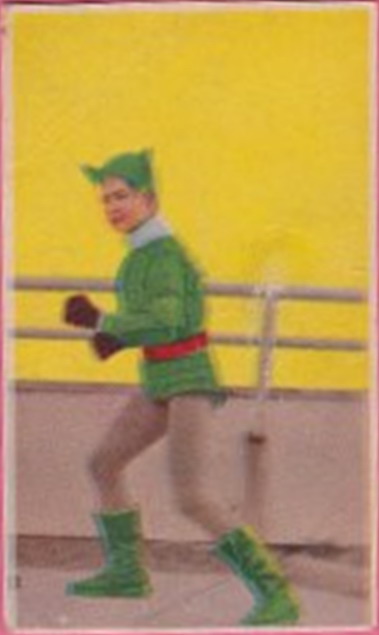

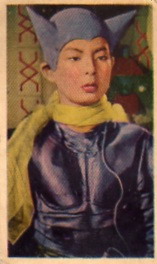

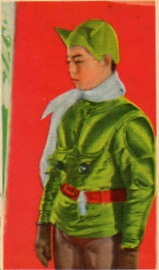

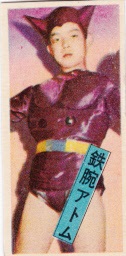

鉄腕アトム65話(13話×5部)の放送は土曜日の18:15~18:45に、一日も欠かさずに放送されました。kojiroさんのコメントによれば実写版の鉄腕アトムの頭の形は2回変わったそうです。その説明を参考にしてネットから3種類の画像を探してみました。上のカニ男と戦う姿は第二部のメキシコの巻の中のシーンでした。

第一部 '59年03月17日~'59年05月30日(01~13話) ZZZ団の巻

第二部 '59年06月06日~'59年08月29日(14~26話) メキシコの巻

第三部 '59年09月05日~'59年11月28日(27~39話) フランケンとアトムの巻

第四部 '59年12月05日~'60年02月27日(40~52話) アトム火星に飛ぶの巻

第五部 '60年03月05日~'60年05月30日(53~65話) 気体人間の巻

初期 中期 後期

kojiroさんから新しいコメントで前期のアトムのコスチュームを瀬川少年以外に、身につけて遊んだ子供たちが沢山いたことを知りました。偶然にも、最近、その中の一人で毎日放送(大阪)の番組に出演して毎週、TVスタジオにかよっていた方からメールで

直接に聞いたそうです。

直接に聞いたそうです。アトムの撮影は東京ですが、大阪の毎日放送で製作されたそうですが、放送が後期になったころ、大阪の毎日放送のスタジオにアトムの前期のヘルメットやブーツが置かれていて、通っていた子供たちが装着して楽しむことができたそうです。置かれていたヘルメットやブーツは、かなりくたびれている感じのものだったそうです。後期のつなぎのような上着や、軍服はなかったそうです。前期のコスチュームは、瀬川少年にも引き取らないで毎日放送が保管していたようです。

kojiroさんからコメントを枠内に紹介いたします。

御無沙汰しています。しばらく、自宅を離れていました。

おもしろい情報がありました。なんと、実写版鉄腕アトムの前期のコスチュームの行くえです。

アトムは、撮影は東京ですが、大阪の毎日放送で、製作されたのはご存知の通りです。 放送当時、大阪の毎日放送に通っていた子供が、スタジオに放置されているアトムの前期のコスチュームのヘルメットやブーツをかってに、装着して楽しむことができたそうです。 放送は後期になっていたので、かなりくたびれている感じのものだったそうです。 後期のつなぎのような上着や、軍服はなかったそうです。 前期のコスチュームは、瀬川少年も引き取らなかったという事なのでしょう。 しかし、前期のコスチュームとはいえ、瀬川少年以外に、アトムのコスチュームを着てみて、しかも遊べた子が居たとは驚きです。 更に、直に、遊んだ方から、話を聞く機会があったのにも、驚きです。 昭和の歴史を垣間見れた気がします。これも、追加されてはいかがでしょうか

by kojiro (2015-11-05 00:37)

アトムのコスチュームを着たことのある方とは、面談した訳ではなく、メールで伺ったものです。立派な方のようです。

当時、毎日放送の番組に出演して毎週、TVスタジオにかよっていたそうですが、小物を入れる箱があり、その中に、前期のアトムのブーツなどのコスチュームが入っていたので、取り出して着てみて楽しんでいたそうです。当時は、そんな事が許されるのどかな時代だったそうです。昭和のカルチャーですね。 アトムのコスチュームは、その後、どうなったのだろうかと言われている方がおられるようですが、少なくとも、前期の物については、判明しました。恐らく、最終的に廃棄か、スタッフの誰かが子供用にもって帰ったのか、そんなところでしょう。

by kojiro (2015-11-06 00:28)

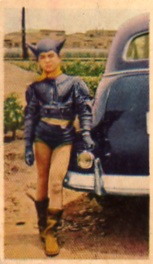

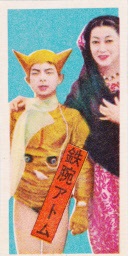

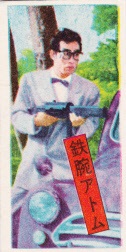

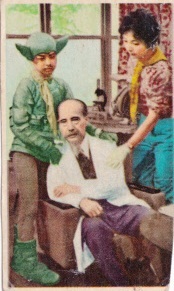

貴重で珍しい実写版鉄腕アトムのメンコの写真をkojiroさんが送ってもらえました。このメンコを××鑑定団にでも出すと、すごい宝になるのではないでしょうか。

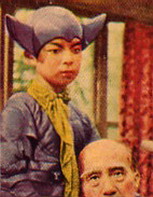

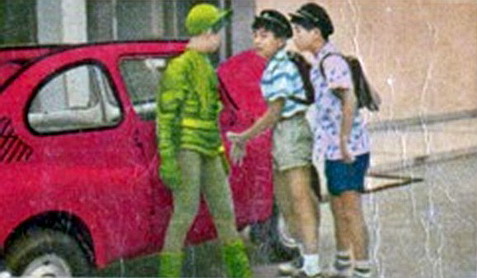

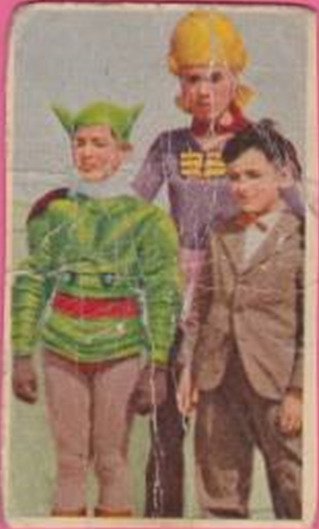

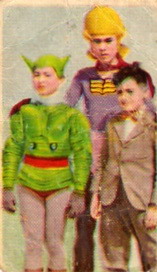

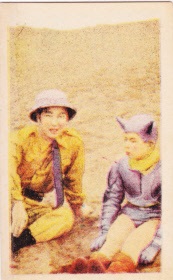

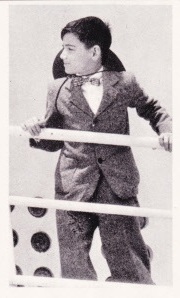

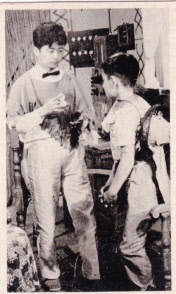

フランケンの巻きで、スバルの前にアトムが友達と並んで立っているメンコです。この写真は、友達と並んでいるので、瀬川少年の他の子供と違う体型がよく判り、アトム役に選ばれた理由が判ります。

瀬川少年は、顔がふっくらしています。また、脚も長いだけでなく、ふっくらして、他の子と比べると、太ももがかなり太いのも判ります。アトム役で、こういうコスチュームでは、彼の体型がよいであろうとのことでした。

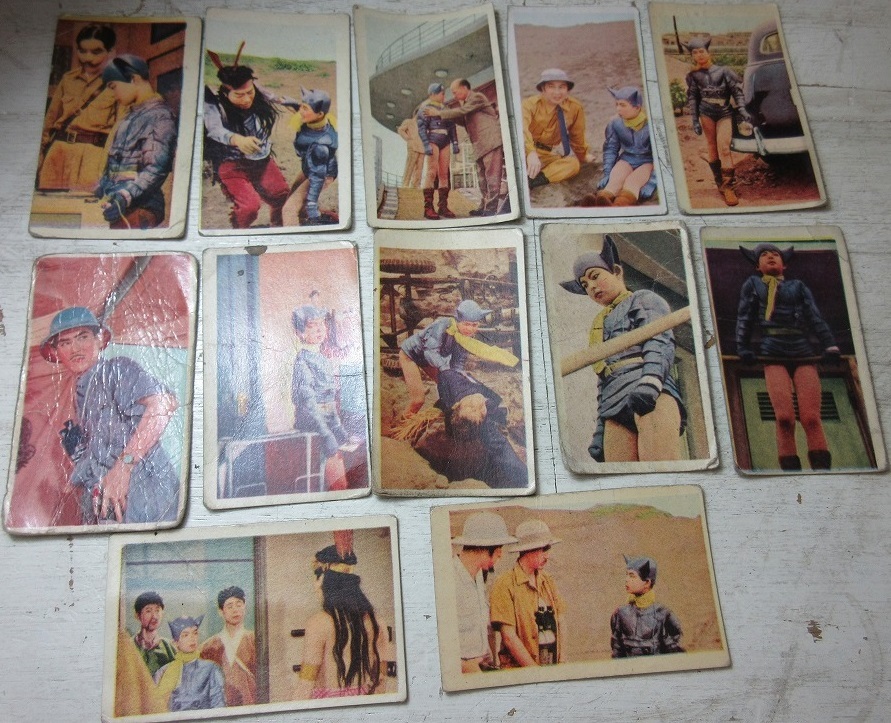

kojiroさんから、さらにメンコの写真を沢山送ってもらえたので掲載いたします。ネットに出ていたカラーの画像はメンコが多かったことを知りました。ヘルメットをかぶってバイクに乗っている女性が気になります。kojiroさん曰く、かっこいい女性は根岸弘子さん演じる隼探偵だそうです。第三部の「フランケンとアトムの巻」に登場していたそうです。この時は25才で根岸弘子さんは日劇ダンシングチーム出身で身長も高く運動神経も抜群だったそうです。

2015年11月16日にさらにメンコの写真を41枚ほど送っていただけました。これらを見ていると当時の場面を思い出される方がおられると思います。スペースの関係で40枚を掲載しましたが最後の40枚目をクリックしていただくと41枚目を表示いたします。

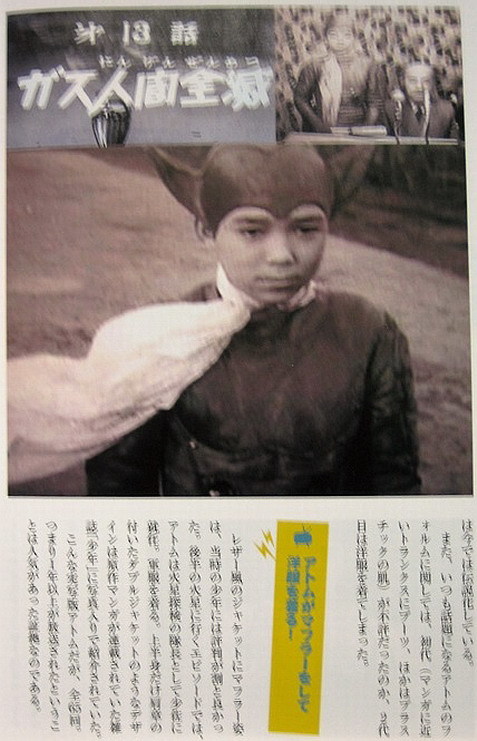

一番最初の写真はメキシコの巻きの「新コスチュームに変えた」と紹介された時のものだそうです。この時はスカーフをしていませんでした。撮影開始までに、スカーフをするように変えたそうです。雑誌少年に「コスチュームが変わる」と紹介された写真が載った時も、スカーフはなかったので。服を着たイメージにしたので、スカーフをつけた方がかっこよいと衣装係が、考えたようです。事実、スカーフは、実写アトムのトレードマークになったそうです。

サパタ部落の少年を演じたニッキー窪田がでてきます。その後ピロンの秘密の王子役を演じ、近未来風の服を着たりしています。当時は、少年ヒーローにも、SF的な服を着せたりしていた訳だそうです。

2016年4月12日にkojiroさんから送っていただいたメンコも紹介いたします。

こちらは2017年12月11日にkojiroさんから送っていただいたメンコです。

沢山の種類のメンコがあるのに驚きました。

それだけ人気があったのでしょうね。

2020年4月09日にkojiroさんから送っていただいたアトムがシブガキ君達と並んだフランケンの巻の貴重なメンコの写真です。kojiroさんによれば「この時代、瀬川アトムが同年代の少年たちと比べて違うことが非常に良く撮れた写真で、アトムの脚の長さと胴の短さが、友達と全然違う事が判ります。また、瀬川少年の顔立ちも、非常にエレガントなのが判ります。ヘルメットをとっても、イケメンだったのでしょう。これも、アトム役は、瀬川 雅人さんしか居なかった事を示す写真だと思います。」とのことだそうです。

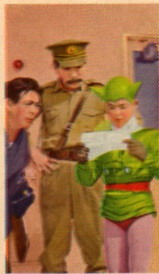

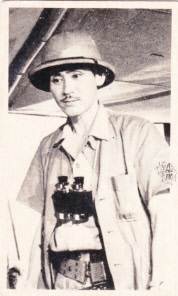

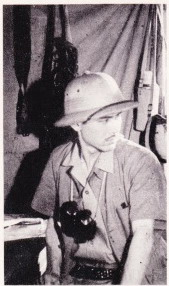

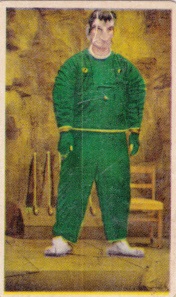

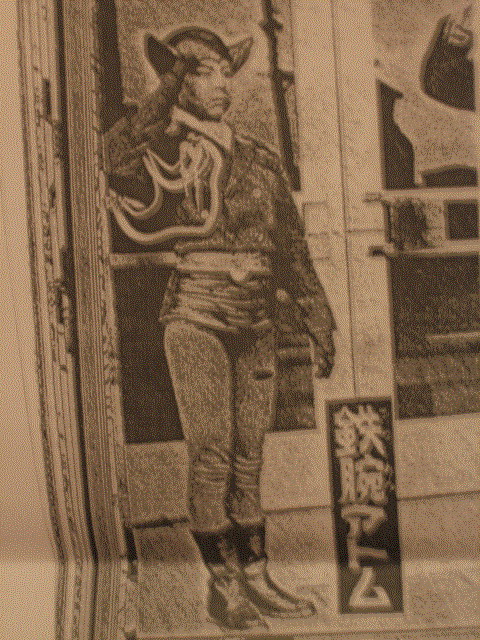

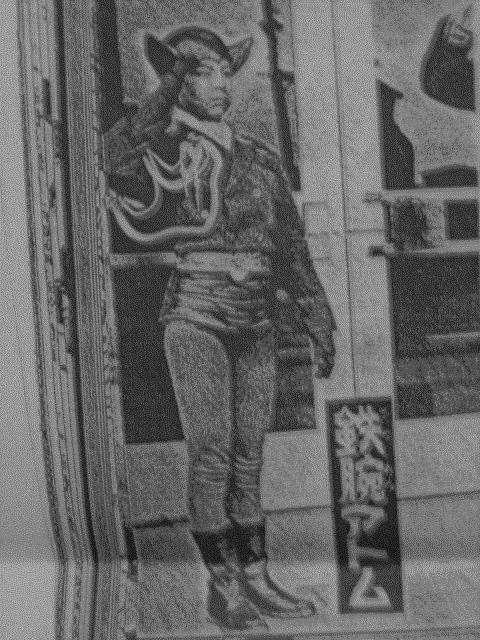

第四部 アトム火星に飛ぶの巻(40~52話)で登場する軍服姿の鉄腕アトムです。飾緒のついた短いダブルのボレロジャケットです。スカーフはアスコットタイ風にして軍服の襟の中に入れています。右の原作と異なり、軍服はジャケットのみで、ズボンははかず、軍服の下はつなぎのパンツ、タイツ、ブーツのスタイルでした。kojiroさんご推薦の軍服姿のアトムの写真をネットから転用させていただきました。

第四部 アトム火星に飛ぶの巻(40~52話)で登場する軍服姿の鉄腕アトムです。飾緒のついた短いダブルのボレロジャケットです。スカーフはアスコットタイ風にして軍服の襟の中に入れています。右の原作と異なり、軍服はジャケットのみで、ズボンははかず、軍服の下はつなぎのパンツ、タイツ、ブーツのスタイルでした。kojiroさんご推薦の軍服姿のアトムの写真をネットから転用させていただきました。この時、鉄腕アトムを演じていた瀬川雅人(せがわ まさひと)は小学6年生でした。(1話:小学5年~65話:中学1年)

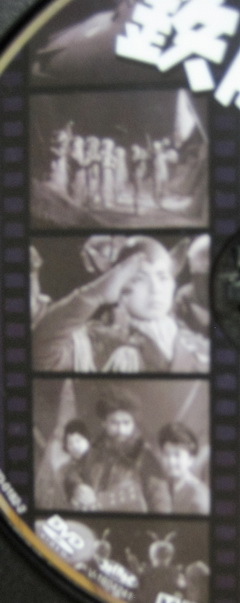

kojiroさんに送っていただいたアトムの軍服姿の敬礼姿の飾諸がかっこいい幻の写真を掲載させていただきました。右の写真のように変色しているので完全な白黒に色調整いたしました。クリックするとオリジナルの写真を表示します。この写真はkojiroさんの知人の方から、20年以上前に光文社の御厚意により、図書室でコピーして頂いきkojiroさんに送っていただいた貴重なものです。kojiroさん、ありがとうございました。

kojiroさんに送っていただいたアトムの軍服姿の敬礼姿の飾諸がかっこいい幻の写真を掲載させていただきました。右の写真のように変色しているので完全な白黒に色調整いたしました。クリックするとオリジナルの写真を表示します。この写真はkojiroさんの知人の方から、20年以上前に光文社の御厚意により、図書室でコピーして頂いきkojiroさんに送っていただいた貴重なものです。kojiroさん、ありがとうございました。なお、火星探検の巻の屋外撮影は、米軍の立川基地で行われ、アトムの撮影を見た米軍人の子供達にも、大人気だったそうです。1959年の時点で米軍基地で撮影が許されたことはすばらしいことだと思います。

上の写真は、こちらの写真から切り取ったものです。

隊員と向き合って敬礼している火星探検隊長のアトム少佐です。大人の隊員と向かい合って敬礼しているので、アトムがより凛々しく感じられます。隊員との体格差からアトムを演じた瀬川少年が小学生であったことが実感できる写真です。光文社の図書室でコピーさせていただいた、この写真は昭和35年2月号(1960年)の「少年」に掲載されていたものです。

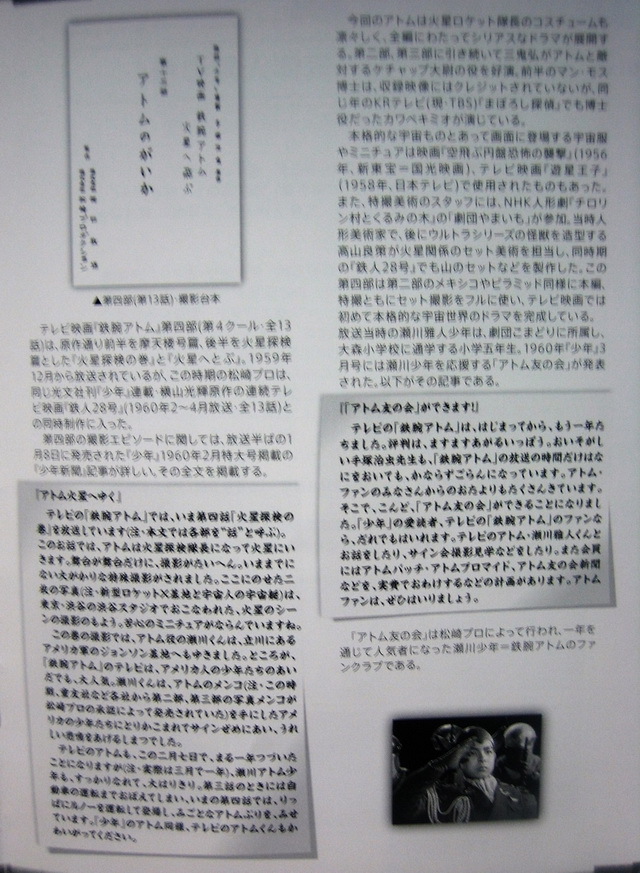

kojiroさんが購入された火星探検と気体人間の巻の新DVD(BOX2)の解説書の中に昭和35年2月号の少年新聞に載った火星探検の巻の撮影エピソードが紹介されていたそうです。

その概要を枠内に紹介いたします。(2019年11月23日追記)

テレビの鉄腕アトムでは、いま第四話「火星探検の巻」を放送しています。 このお話では、アトムは火星探検隊長になって火星に行きます。

舞台が舞台だけに撮影が大変。 いままでにない大がかりな特殊撮影がなされました。 ここに載せた二枚の写真(新型ロケットX基地と宇宙人の宇宙艇)は、東京・渋谷の渋谷スタジオでおこなわれた、火星のシーンの撮影のもよう。 苦心のミニチュアがならんでいますね。

この巻の撮影では、アトム役の瀬川くんは、立川にある米軍のジョンソン基地へも行きました。 ところが、「鉄腕アトム」のテレビは、アメリカ人の少年の間でも、大人気。 瀬川くんは、アトムのメンコを手にしたアメリカの少年たちにとりかこまれてサインぜめにあい、うれしい悲鳴を上げる始末でした。

テレビのアトムもこの二月七日で、まる一年続いたことになりますが、瀬川アトム少年も、すっかりなれて、大張り切り。 第三話の時には、自動車の運転まで、覚えてしまい、いまの第四話では、りっぱにルノーを運転して登場し、みごとなアトムぶりをみせています。 「少年」のアトム同様、テレビのアトムくんもかわいがってください。

第四部「火星探検の巻(1話~3話)」および「火星にとぶ(4話~13話)」の写真を紹介します。

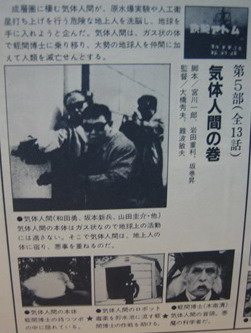

こちらでは第五部「気体人間の巻」の写真を紹介します。なぜか、こちらにも第四部の「火星にとぶ」に出てきたロボットも登場しています。第五部「気体人間の巻」の写真は今まであまりなかったので貴重です。

読むのは難しいとは思いますが、雰囲気を伝えるために解説書の一部を掲載いたします。

アトムと戦ったロボットなどが並んだ写真もDVDパッケージの中にあったそうです。

4枚のDVDの表にも貴重な写真があったので紹介します。

4枚のDVDの表にも貴重な写真があったので紹介します。右の写真は③のDVDです。

① ② ③ ④

kojiroさんから2017年7月20日にアトム少佐の新たな写真を送っていただきました。DVDのリマスター版の紹介記事に載っていたそうです。本写真はヘルメットの質感が判りやすいです。

kojiroさんからコメントいただいた実写版アトムの第四部「火星探検の巻(40~52話)」の、ネットで書かれていたあらすじを枠内に紹介いたします。別のネットには「第3話 火星探検 1963年1月15日放送」と「アニメの第8話「火星探検(原題:火星隊長)」との記述もありました。

アトムはモス博士から火星探検隊長に任命される。 博士の言うには第一回目の探検隊が失敗したのは隊員の間の争いが原因だった。 そこでロボットであるアトムに依頼したのだ。 アトムは大学の教授(花丸博士, ケリガン)から1ヶ月の教育を受け,ロケットに乗り込んだ。

しかし,その中には密航者が一人乗っていた。 彼女はキャーベット(リイコ)といい,1回目の探検で反乱を起こしたレンコーン大尉の妹だった。 兄に会いに行くための密航だった。 もはや降ろすことも出来ずやむなく連れて行くアトム。

途中ロケットに未確認飛行物体が取り付き,アトムは自ら宇宙に出てそれをどかす。 しかし,アトムの命綱は誰かによって切られ置き去りにされてしまう。 アトムは不明のロケットの中に入り込み,原子力銃を持つ生物と出会う。

その銃の噴射力でロケットに戻ったアトムは一回目の反乱の原因がこの生物ではないかと考える。 火星に着いたアトム達の前に多くのロボットを引き連れたレンコーンが現れる。 そしてアトムのことをよく思わないケチャップ大尉はアトムに銃を向け反乱を起こす。

さらに彼はレンコーンのロボットを奪うべく出掛けていく。 彼らの前にはあの謎の生物達が襲ってくる。 宇宙人の存在を笑っていたケチャップは自ら恥じ,ロボットを指揮してその命を散らす。

火星探検の巻の実写版とTVアニメのアトムの軍服姿を紹介したので漫画の軍服姿を紹介します。光文社のカッパコミックス鉄腕アトムの1964年2月号です。右がカッパコミックスの表紙です。この本の表紙の軍服姿のアトムは原作の姿と違いTVアニメとそっくりです。そんなことからも、表紙の絵はカッパコミックスのために書かれたものと思われるそうです。中の漫画は原作と同じだそうです。漫画、アニメともに、軍帽を被っていますが、実写では、被っていません。ヘルメットの上には被れなかったようです。

火星探検の巻の実写版とTVアニメのアトムの軍服姿を紹介したので漫画の軍服姿を紹介します。光文社のカッパコミックス鉄腕アトムの1964年2月号です。右がカッパコミックスの表紙です。この本の表紙の軍服姿のアトムは原作の姿と違いTVアニメとそっくりです。そんなことからも、表紙の絵はカッパコミックスのために書かれたものと思われるそうです。中の漫画は原作と同じだそうです。漫画、アニメともに、軍帽を被っていますが、実写では、被っていません。ヘルメットの上には被れなかったようです。左が火星探検隊長に任命されたところです。マンモス博士の持っている鞄の中に、軍服が入っています。このマンモス博士を訪問した時の服装が、半ズボンを脱げば実写のアトム少佐に近いかもしれないそうです。

右がキャーペットをロケットから降ろそうとするアトムですが、この軍服が原作の軍服で、学生服のようです。ズボンも履き、ブーツインではありません。隊員と同じごく普通の軍服です。肩のエポレットのところに、フリンジがついていたような気がしていましたが、ついていませんでした。

キャーペットにレンコーン大尉に会わせられないと言っています。普通の結び方でネクタイをしています。実写では、アスコットタイのように結んでいます。漫画の原作では、これが一番アトム少佐の全身を示しているようです。

漫画の原作の宇宙人と戦った後のアトム少佐の敬礼姿です。詰襟ではありませんが、学生服風です。実写のアトム少佐の方は、飾諸がかっこいい短いダブルのジャケットでマフラーをアスコットタイ風に結んでいます。

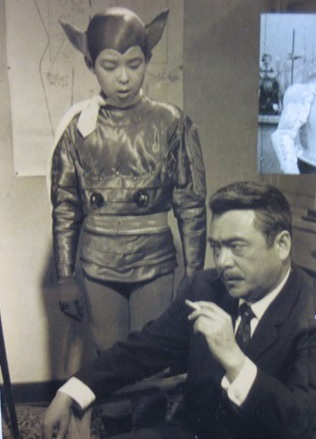

記事のタイトルにふさわしい幻の写真をkojiroさんから送っていただきました。アニメ雑誌「少年」(光文社)の1960年正月号に掲載された手塚治虫先生と、実写版鉄腕アトムと、漫画のアトムのスリーショットの写真です。正月らしい「初ゆめ」の言葉が印象的です。実写版の鉄腕アトムがテレビで人気だったことが写真からも伝わってきます。1960年正月号が出版された1959年12月は丁度、フランケンの巻が終わり、火星探検が始まる直前であり、ロシアの人工衛星で、月の裏側の写真が撮られた頃です。

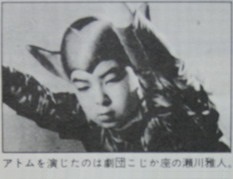

その時代を反映して、手塚先生が、「月の裏側が見える」と言っているように書き込まれているそうです。次の号は、火星探検隊長のアトム少佐の写真だったそうです。スリーショットは貴重で、テレビ 漫画史上に残る貴重な写真と思います。この時代にどのようにして才能のある子役を探したのか不思議でしたが、瀬川少年は劇団・コジカ座に所属していたことから鉄腕アトム役として抜擢されたそうです。

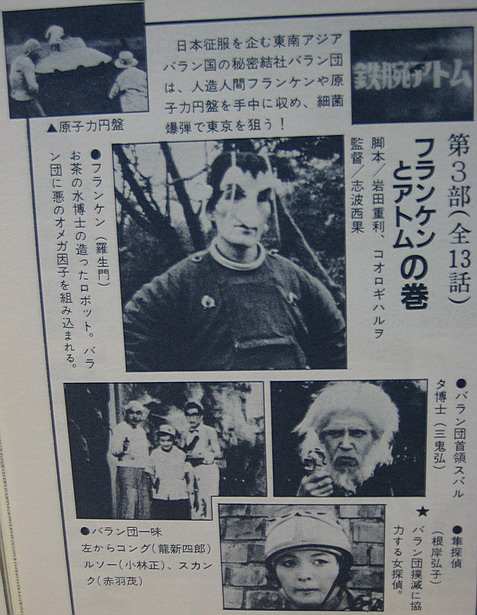

第三部のフランケンとアトムの巻のあらすじも、ネットを転記する形で枠内に紹介します。

日本征服をたくらむ某国の「バラン団」が日本に上陸。首領のスパルタ博士は、御茶の水博士の作った怪力ロボット・フランケンを奪って「オメガ因子」を組み込み、意のままに操る。さらにスパルタは御茶の水の「空飛ぶ円盤」を狙って博士を拉致し、発狂薬「黄色い馬」をつかって都民を狂わせようとする……。空飛ぶ円盤が登場するが、自動車に張りぼてをつけたものだった。同級生とアトムが綱引きをし、綱の後端を木に結びつけていたため、知らないアトムが引っ張ると木が倒れてしまったり、アトムに野球のピッチャーをさせたりと、アトムの日常生活が描かれた。「オメガ因子」や「黄色い馬」といった原作通りのキャラクターが登場する。本作オリジナルの「隼探偵」がスクーターで活躍する。アトムがロードローラーで襲われるシーンがあるが、このロードローラーには誤字なのか、「世田谷区没所」と表記してあった。

こちらは1960年4月頃、雑誌「コウロン」に掲載された手塚先生を紹介した記事です。記事のタイトルは「日本のディズニーをめざす男」です。

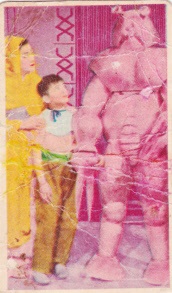

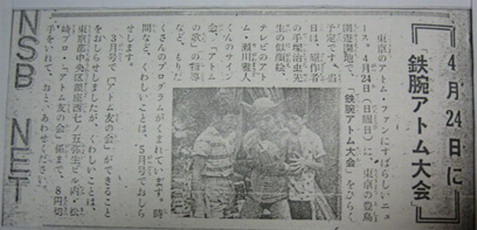

手塚先生を応援するために、1960年4月29日に向ヶ丘遊園で、鉄腕アトム大会が開かれ、数千人の子供があつまったと、本雑誌の記事に書かれていたそうです。ステージ上には瀬川少年演じるアトムが実写版の鉄人28号らしきロボットと対峙していて、ステージの周りには沢山の子供達が集まってい光景が写っています。この子供達がぎっしり集まっている事からも、実写のアトムの人気ぶりが判ると思います。記事の中には漫画のアトムも書かれています。

鉄人28号の実写版も同じプロダクションだったそうです。アトムの向こうに見えるのは、テレビ番組の監督かもしれないそうです。本写真および説明はkojiroさんから送っていただきました。

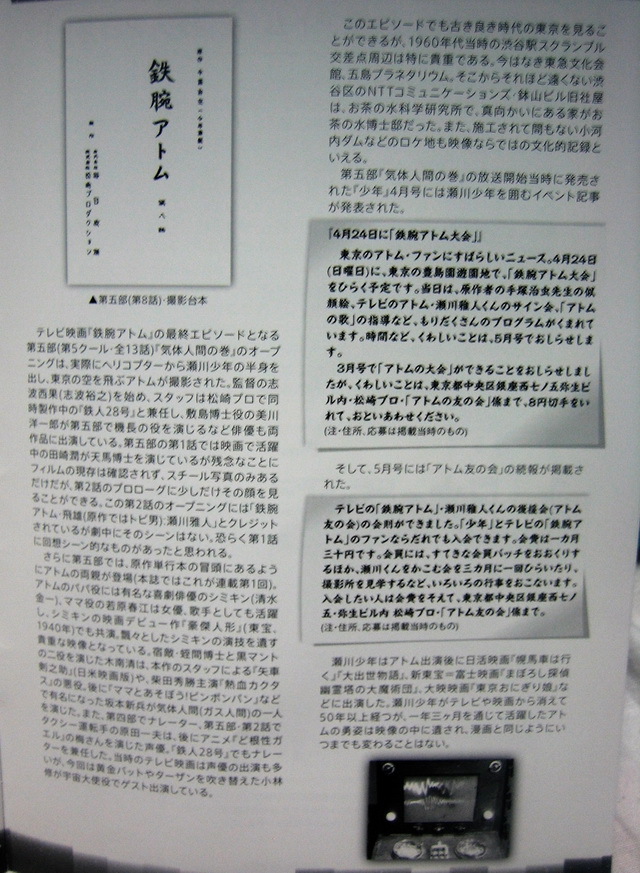

kojiroさんに送っていただいたアトム友の会の募集記事です。募集記事は11月号か12月号で、写真は、フランケンの巻で、隼探偵を救うための血清を取り返そうとしていた時に、燃料が切れた時の写真と思われるそうです。テレビのカットではなく、雑誌「少年」用に撮影した写真と推測されておられました。マフラーと脚の長さを強調するように撮ったものと思割れるそうです。記事の記載内容を枠内に転記いたしました。

テレビの「鉄腕アトム」・瀬川雅人くんの後援会(アトム友の会)の会則が出来ました。「少年」とテレビの「鉄腕アトム」のファンなら、だれでも入会できます。会費は一カ月 三十円です。会員には、すてきな会員バッチをおおくりするほか、瀬川くんをかこむ会を三カ月に一回ひらいたり、撮影所を見学するなど、いろいろの行事をおこないます。入会したい人は会費をそえて、東京都中央区銀座西七ノ五・弥生ビル内 松崎プロ「アトム友の会」まで。

鉄腕アトムの実写版の記事を掲載にあたり、kojiroさんから、お宝写真やお宝資料を5つ送ってもらえたたので紹介します。

これは雑誌「少年」に載ったアトム友の会の募集の最後の案内です。1960年の4月号であろうとのことです。記事のなかの写真は第三部のフランケンの巻のようなので、1959年の写真と思われるそうです。これは、テレビフィルムから撮ったものだそうです。アトム大会が、4月24日に豊島園で行われると書かれていますが、実際には、コウロンにあるように、4月29日に向ヶ丘遊園と変更になったそうです。変更になったのは応募者が多かったのが理由ではないかと推測されていました。

これは雑誌「少年」に載った最後の実写版の鉄腕アトムの写真であろうとのことです。1960年の5月号前後であろうとのことでした。

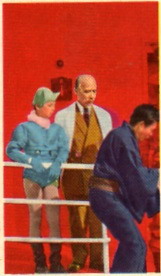

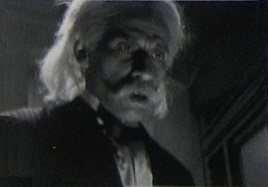

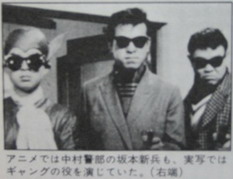

宇宙船という雑誌の1981年夏号に載っていたアトムの写真です。左が、気体人間の巻で、田崎潤が天満博士でてでています。この時のフィルムは喪失しているそうです。第五部の気体人間の巻のネットで書かれている物語のあらすじを枠内に記載いたします。

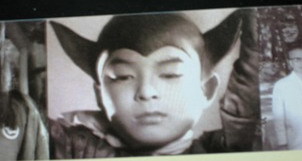

アトムの両親が登場。アトムが宿題を忘れて居残りをさせられたりと日常風景も描いている。アトムがギャングに潜入した際にサングラスをかける場面がある。ヘルメット衣装を着けているため、耳たぶをかなり変形させてサングラスをかけていた。アトムに気体人間が乗り移り、悪人になったふりをする巻である。いまは無い「渋谷文化会館」のプラネタリウムや、渋谷駅前で撮影が行われている。右は、最初のZZZ総統の時のプロテクターを装着したアトムがヘルメットを取った有名な写真です。

上と同じ宇宙船という雑誌の1981年夏号に載った写真で、火星探検の巻で、アトムを修理すべく、胸をあけているという珍しい写真が左下に載っています。

右の写真は雑誌「宇宙船」の1984年の8月号に載った火星探検のアトム少佐です。上半身しか映っていませんが、アトム少佐の雰囲気が感じられます。これは、レンコーンのロボットを呼ぼうとして、機械と接続したアトムが、ケチャップ大尉の操作で壊れてしまった後に、苦しみながら、ロケットから外に出ようとしているところだそうです。雑誌「宇宙船」の写真は、すべてフィルムから撮ったものだそうです。

右の写真は雑誌「宇宙船」の1984年の8月号に載った火星探検のアトム少佐です。上半身しか映っていませんが、アトム少佐の雰囲気が感じられます。これは、レンコーンのロボットを呼ぼうとして、機械と接続したアトムが、ケチャップ大尉の操作で壊れてしまった後に、苦しみながら、ロケットから外に出ようとしているところだそうです。雑誌「宇宙船」の写真は、すべてフィルムから撮ったものだそうです。 右の写真は2005年の講談社の「特撮ヒーロー BEST マガジン vol.1」に、載った天満博士、お茶の水博士、アトムのスリーショットです。下の写真の左側も同じ雑誌に載った天満博士とアトムの写真です。

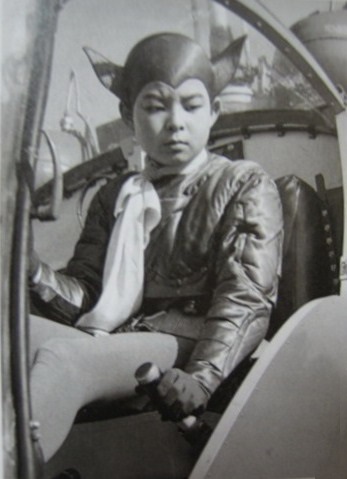

右の写真は2005年の講談社の「特撮ヒーロー BEST マガジン vol.1」に、載った天満博士、お茶の水博士、アトムのスリーショットです。下の写真の左側も同じ雑誌に載った天満博士とアトムの写真です。下の右側は1995年のリクルートの「ぼくらのヒットパレード1958-59 vol.1」に載ったアトムの写真で、確認できていないそうですが、ヘリコプターらしき乗物を操縦している写真です。アトムは自動車を運転していたのは有名ですが、ヘリコプターも運転したかもしれないそうです。有名なタイツのしわが見えます。ヘリコプタらしき乗物を操縦している写真以外は「気体人間の巻」の写真だそうです。乗物を操縦している写真は確定ではないそうですが、頭の形や服装からやはり「気体人間の巻」の可能性が高いそうです。

1978年に発行された「朝日ソノラマ:テレビ版 宇宙をかけるSFヒーローたち」に載っていた実写版鉄腕アトムの気体人間の巻の写真です。

左は瀬川少年のアトムが腕を伸ばして空を飛ぶ時の上半身を前から撮ったものです。気体人間の巻だけ人形ではなく本人で撮ったそうです。伸縮性のないレオタード風つなぎだったため、袖の先から腕の素肌が出ています。もっと長い手袋で、素肌が出ないようにすれば良いのにと思ったそうです。つなぎの下は、メカが見えず、メカの上に人工皮膚をつけて、その上に服を着ているという設定の面白い写真です。

右は気体人間に操らるフリをしたので、悪党の一味に加わり、貯水池の管理人親子を、襲うシーンだそうです。アトムがサングラスをかけています。ヘルメットがサングラスの柄と干渉するのでサングラスの柄がまっすぐでなく曲げられていたそうです。結構 サングラスが似合っていると思います。

実写版の鉄腕アトムをペン画で描いた画像を送っていただいたので紹介します。クリックすると少し拡大します。かぶっているヘルメットを取られることは実際にはあり得ませんが、実写版らしいイメージをとらえた一枚です。アニメとは違うことがわかります。

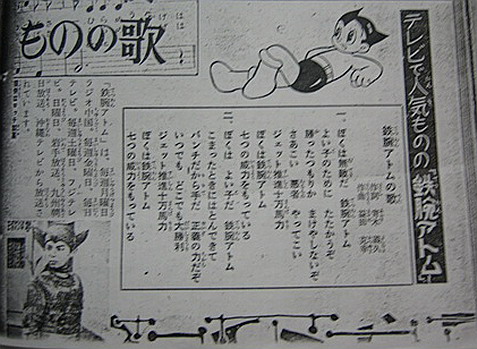

実写版時代の主題歌の歌詞を紹介します。

この主題歌は知らない方も多いのではないかと思います。歌詞が書かれた、初音ミクの歌声での動画があったので紹介します。

作詞:青木義夫 作曲:益田克幸 歌手:中島そのみ

僕は無敵だ 鉄腕アトム よい子のために 戦うぞ 勝ったつもりか 負けはしないぞ さあ来い 悪者 やってこい ジェット推進十万馬力 僕は鉄腕アトム 七つの偉力をもっている

僕はよいこ子だ 鉄腕アトム 困った時には 飛んで来て パンチだ 空手だ 正義の力だぞ いつでもどこでも 大勝利 ジェット推進十万馬力 僕は鉄腕アトム 七つの偉力をもっている

僕らのアトムは みんなのために どんなところでも 飛んで行く 僕らも一緒に 力を合わせ 平和な世界を 作るんだ ジェット推進十万馬力 僕は鉄腕アトム 七つの偉力をもっている

kojiroさんに調べていただいた結果、歌手は第一部・ZZZ団の巻(中島そのみ)→第二部・メキシコ(岡村喬生 上高田合唱団)→第三部・フランケンとアトムの巻(岡村喬生)→第四部・

アトム火星に飛ぶの巻(岡村喬生)→第五部・気体人間の巻(上高田合唱団 中島そのみ)とかわりました。右の写真でバイクの1番前に乗っているのが中島そのみさんです。後ろの2人は団令子さんと重山規子さんです。ちなみに写真の当時3人は「お姐ちゃんトリオ」と呼ばれていたそうです。

アトム火星に飛ぶの巻(岡村喬生)→第五部・気体人間の巻(上高田合唱団 中島そのみ)とかわりました。右の写真でバイクの1番前に乗っているのが中島そのみさんです。後ろの2人は団令子さんと重山規子さんです。ちなみに写真の当時3人は「お姐ちゃんトリオ」と呼ばれていたそうです。中島そのみ の歌はこちら →ポチッ

岡村喬生の歌はこちら →ポチッ

→ポチッ

初音ミクの歌はこちら →ポチッ

さとうささらの声の歌 →ポチッ

瀬川雅人の素顔登場 →ポチッ

瀬川雅人 : 鉄腕アトム役

コメント欄でよしたかくんさんからのコメントにより、フルコーラスバージョンがあったことを知りましたので、コメントの一部を枠内に転記する形で紹介いたします。貴重な情報をありがとうございました。これ以外にも沢山の情報を教えていただいたので興味のある方は実際のコメントを読んでください。

実は「実写アトムにはもう一つの別バージョンフルコーラス」が存在します。始めに「実写アトムのメロディーは全部同一ですが、編曲アレンジオーケストレーションが微妙に異なり」ます。「中島そのみ、上高田はほとんど同一」ですが「岡村喬生版はイントロもアレンジも全く異なり」ます。実はこの回から?小川寛興先生が音楽担当として、益田克幸さんと同時にクレジットされました。推測ですがアレンジは小川先生と思われます。何故なら今までのバージョンとは全く違い「コード進行からイントロ、間奏、エンディングまで全く違い芸術的にまで昇華されています。また「知られざるもう一つの主題化フルコーラス」は、アレンジの骨格はそのみ、上高田とほとんど一緒ですが、イントロが全く違い」ます。実は30数年前に旧ユピテルから発売された再レコード化に際して参考にされたのはこの知られざるバージョンでした。しかも歌手は「中年の演歌歌手っぽい人の歌唱」で、岡村のパスに対して演歌版テノール?の様でした。つまり「実写アトムの主題歌は、実にわかっているだけでも4つの異なったバージョンが在る」と。更に「レコード化」ですが、解っているのは「中島そのみ版はテレビバージョンのみ、岡村版はテレビバージョン2コーラスまで。上高田版はキングよりフルコーラスレコード化確認。ではこの謎のバージョンフルコーラスは? おそらく推測ですが他社から別の形でレコード化されていたものと推測されます。過去こういう形でのレコード化は在った様で「怪獣王子、遊星仮面、鉄人28号」などがありました。さらに2016年3月10日によしたかくんさんからの昭和30年代初期のころのいろんな番組のフィルムや資料が処分されて、その時代の写真や資料が少なくなった経緯などを、宇宙船エンゼル号の冒険、赤胴鈴之介、あんみつ姫、大海獣ゲボラ、魔神ガロンを例にとってコメントで教えていただきました。前回追加した実写版鉄腕アトムのフルコーラスの主題歌の情報もいただきました。そのフルコーラス主題歌の情報を枠内に転記いたします。なお、フィルムや資料が処分された経緯に関してはコメント欄を見ていただければ幸いです。

つまり「実写アトムはそれだけ人気が在った」と言う証拠ですね。

by よしたかくん (2016-03-08 11:49)

前回の「実写アトムの幻のフルコーラス主題歌」ですが、改めて徹底して聴き直しわかった事を報告いたします。

まず「曲の頭にザワザワゴリゴリと言うアナログレコード特有のスクラッチノイズが乗っている」「最初にアトムのジェット噴射と思われるSEが入りブザーの音、そしてファンファーレの様なイントロが4/4拍子として10小節あった後に主題化が始まり」ます。「サビの部分からは女の子たちのチルドレンコーラス=上高田とは全然異なりもしかしてビクター児童合唱団なのか?これは同時に保有している実写の鉄人28号の主題歌フルコーラス版がビクター児童合唱団と言われていた事」 更に2と3コーラスの間に挟まる間奏も全然異なり「5小節」と言う半端な間奏」になっています。なお3コーラスは「演歌っぽいテノールと児童合唱が逆さまになっています」全体的なテンポはかなりゆっくりで迫力は無いかもしれませんね。なお「実写の鉄人28号フルコーラス主題歌 3番まで」はレコード化に際しては全て児童合唱になっていましたね。

by よしたかくん (2016-03-10 10:33)

せっかくなのでTVアニメの鉄腕アトムの主題歌の歌詞も紹介いたします。

作詞:谷川俊太郎 作曲:高井達雄 歌手:上高田少年合唱団

空をこえて ラララ 星のかなた ゆくぞ アトム ジェットのかぎり 心やさしい ラララ 科学の子 十万馬力だ 鉄腕アトム

耳をすませ ラララ 目をみはれ そうだ アトム ゆだんをするな 心ただしい ラララ 科学の子 七つの威力さ 鉄腕アトム

町角に ラララ 海のそこに 今日も アトム 人間まもって 心はずむ ラララ 科学の子 みんなの友だち 鉄腕アトム

1980年代の歌はこちら→http://youtu.be/GX8b1TmXfvw

Vocaloidの歌はこちら →http://youtu.be/09KfdXh0a9U

初音ミクの歌はこちら →http://youtu.be/FcG4OdWCvDo

ZONEの歌はこちら →http://youtu.be/xb2YX-IuvSI

第1話 アトム誕生の巻 →× http://youtu.be/TUPNRRtGGDk

第2話 フランケンの巻 →×

第3話 火星探検の巻 →https://youtu.be/w0k3WO1DLGc

第4話 ゲルニカの巻 →×

第5話 スフィンクスの巻→https://twitter.com/i/status/1097520580478197761

第6話 電光人間 →http://youtu.be/Uf2gvImBCPU

第8話 幽霊製造機 →http://youtu.be/_T7Up9-UewQ

第9話 ブラックルックス →http://youtu.be/W22Z43tjpsA

第10話 イワンの馬鹿 →http://youtu.be/DPLFc6WVq8E

第11話 タイムマシン →http://youtu.be/MZb1h9_Adls

第12話 十字架島 →http://youtu.be/zdprMAeIg2Q

第14話 人工太陽 →http://youtu.be/0P3V0NbpA8o

第15話 植物人間 →http://youtu.be/YC8xkO4eRQs

第16話 白い惑星号 →http://youtu.be/ml-R-CJV550

第17話 ロボットランド →http://youtu.be/5gVT2Rcjtjk

第18話 ガデム →×

第19話 アトム対魔人 →http://youtu.be/Nxg1ubs-Tbw

第20話 気体人間 →http://youtu.be/6jmsR29XRi0

第22話 海蛇島 →×

第23話 ミュータント →×

第24話 海底王国 →×

第26話 アトラス →×

11種白黒TVアニメ →http://youtu.be/Jslc10q6cdg

鉄腕アトム(1963/1/1) 鉄人28号(1963/10/20)

エイトマン(1963/11/8) ビックX(1964/8/3)

スーパージェッター(1965/1/7) 宇宙少年ソラン(1965/5/4)

ワンダースリー(1965/6/6) 魔法使いサリー(1966/12/5)

パーマン(1967/4/2) ゲゲゲの鬼太郎(1968/1/3)

怪物くん(1968/4/21)

上の欄の×印の動画には Tezuka_Productions のコンテンツが含まれているため、著作権上の問題で権利所有者によりブロックされました。

宝塚歌劇100周年を記念して宝塚駅の発車メロディーが新しくなりました。宝塚駅からは神戸線につながる今津線には宝塚市に5~24歳まで住んでいた手塚治虫にちなんで「鉄腕アトム」の曲がながされています。この動画は5月に来た時に撮ったものです。是非ともプレーボタン( [>] )をクリックしてみてください。大阪(梅田)に直接向かう宝塚本線では宝塚歌劇の愛唱歌として知られる「すみれの花咲く頃」が流されています。

歴代3作目となる「ASTRO BOY 鉄腕アトム」の主題歌も紹介します。第1作と第2作の主題歌は多少テンポは違いますが歌詞は同じですが、第3作では別の歌に変わりました。つまり実写版も含めると3種類の歌があるのです。

テーマ曲 true blue

テーマ曲 true blue歌手 ZONE

作詞作曲 町田 紀彦

歌詞 → ポチッ ポチッ

アストロボーイ・鉄腕アトムはフジテレビ系列にて、2003年4月6日から2004年3月28日まで毎週日曜日の9時30分~10時に放送されました。ちなみに1952年4月7日発売の原作連載漫画の中で、鉄腕アトムが誕生したのが2003年4月7日であったことから放送開始日(2003年4月6日)が決定されたそうです。鉄腕アトムは51年後を想像して作られた未来SF漫画だったのです。

第1作 1963年01月01日~1966年12月31日 鉄腕アトム

第2作 1980年10月01日~1981年12月23日 鉄腕アトム

第3作 2003年04月06日~2004年03月28日 ASTRO BOY 鉄腕アトム

2009年にはハリウッドのイマジ・アニメーション・スタジオによって制作されたCGアニメが発表されました。下記は後半の6分2秒の名場面の抜粋です。

全映画はこちら→http://youtu.be/GSufsdpWmqM 1時間33分48秒

知らなかったのですが実写版用の女の子の鉄腕アトムの写真が残されていました。

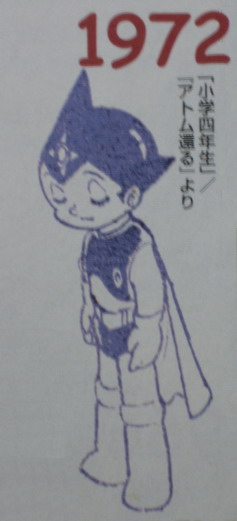

鉄腕アトムは1972年の最終回で異常発熱をする太陽にロケットとともに突入して鉄腕アトムの連載は終わりました。宇宙船から発射されたロケットが、隕石に当たって止まった為に鉄腕アトムは自らを犠牲にして地球を救ったのでした。太陽熱で溶けけ宇宙空間に漂っている鉄腕アトムは、宇宙人に救われて、右のアニメにあるように修理・改造されて鉄腕アトムとしての物語が1972年~1973年に続いたそうです。このときにコスチュームが変わっていたのですが、その理由は明かされていませんでした。

鉄腕アトムは1972年の最終回で異常発熱をする太陽にロケットとともに突入して鉄腕アトムの連載は終わりました。宇宙船から発射されたロケットが、隕石に当たって止まった為に鉄腕アトムは自らを犠牲にして地球を救ったのでした。太陽熱で溶けけ宇宙空間に漂っている鉄腕アトムは、宇宙人に救われて、右のアニメにあるように修理・改造されて鉄腕アトムとしての物語が1972年~1973年に続いたそうです。このときにコスチュームが変わっていたのですが、その理由は明かされていませんでした。それはタイミングを見て、アトムが女の子だったことにする秘かな計画が手塚先生の頭の中にあったようです。

このときに実写版の女の子のアトムが計画されて右の3枚の写真が残っているのです。

このときに実写版の女の子のアトムが計画されて右の3枚の写真が残っているのです。真中と右は同じポーズですがコスチュームは違います。真中が最初のバージョンだと思われるそうです。皮膚をサーモンピンクにしていたのですが、肉欲的な感じがしたのか、ベージュに変えたようです。胸のプロテクターのボッチの数や、ヘルメットというか被り物の形も違っています。これらのコスチュームは手塚先生自身が極秘裏に製作を依頼したそうです。ただし実写版そのものの実現はなかったようです。頭の星型の部分に触るとタイムトラベルも出来たそうです。これらの写真は2005年の講談社の「特撮ヒーロー BEST マガジン vol.1」に、手塚先生が女の子のアトムを構想したことを紹介する形で載りました。

もともとの鉄腕アトム(左)も、そのモデルとなった天馬飛雄(中と右)も女の子のような感じでもありました。先入観なしで鉄腕アトムの知識もなく、アニメの子が女の子だと言われれば、信じてしまい天馬博士は女の子に飛雄という名前を付けた気になってしまいます。

1980年 鉄腕アトム 1963年 天馬飛雄 1980年 天馬飛雄

上で紹介した女の子の実写版を密かに計画していたことが暗示される鉄腕アトムのアニメです。宇宙人に救われて、修理・改造されて鉄腕アトムのアニメですが、上段が小学1年生の1972年6月号で下段が1972年4月号です。明らかに違いがあります。1972年6月号には胸にプロテクタが付けられていましたが、その前の1972年4月号にはプロテクターがない胸は、明から以前の鉄腕アトムとは違って女の子を意識していたのかもしれません。ただし次号からはプロテクターを付けたわけです。こんなところからもいろんな苦労が感じられます。タイムトリップ用の頭のダイヤルも6月号からつけられました。マントも6号からつけられたようです。

1972年6月号

1972年4月号

女の子の鉄腕アトムと言えば、こちらの動画も見逃せません。鉄腕アトムのように靴からロケット噴射を出して堀北真希さんが空を飛ぶ動画です。

下記も含めて3つ見つけました。→ポチッ ポチッ

2014年10月23日追記 新しい資料がkojiroさんから届きました。

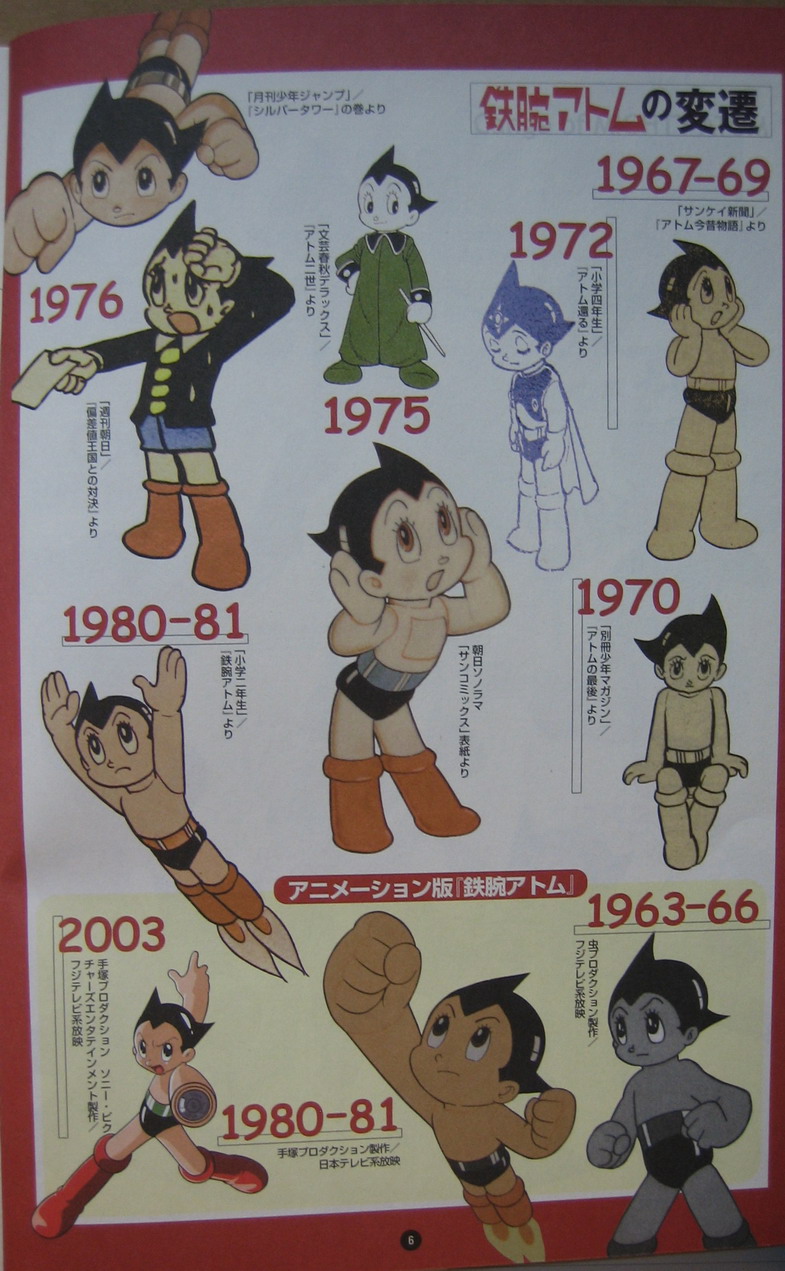

右の沢山のアトムは2003年のメディアファクトリー発行の鉄腕アトムコンプリートブックに掲載された鉄腕アトムの変遷です。

右の沢山のアトムは2003年のメディアファクトリー発行の鉄腕アトムコンプリートブックに掲載された鉄腕アトムの変遷です。 1967年以降はすべてカラーなのに対して1972年が青色一色で書かれています。スタイルも1972年は他とは違う雰囲気があります。コスチュームが変わっている上に、顔の表情も女の子っぽく、マントまでしています。頭には、すでに紹介したタイムトリップが出来る星形が付いており1972年に手塚先生が極秘に女の子の実写版を作ろうとした時期に一致しています。このことからも手塚先生が女の子の実写晩を本当に作りたかったのが、伝わってくるような感じがします。それぞれのアトムには次のような説明があります。クリックすると読めると思います。

1967年以降はすべてカラーなのに対して1972年が青色一色で書かれています。スタイルも1972年は他とは違う雰囲気があります。コスチュームが変わっている上に、顔の表情も女の子っぽく、マントまでしています。頭には、すでに紹介したタイムトリップが出来る星形が付いており1972年に手塚先生が極秘に女の子の実写版を作ろうとした時期に一致しています。このことからも手塚先生が女の子の実写晩を本当に作りたかったのが、伝わってくるような感じがします。それぞれのアトムには次のような説明があります。クリックすると読めると思います。1967-1969年 「サンケイ新聞」/「アトム今昔物語」より

1970年 「別冊少年マガジン」/「アトムの最後」より

1972年 「小学四年生」/「アトム還る」より

1975年 「文芸春秋デラックス」/「アトム二世」より

1976年 「週間朝日」/「偏差値王国との対決」より

1980-1981年 「小学二年生」/「鉄腕アトム」より

- 左上端 「月刊少年ジャンプ」/「シルバータワー」の巻より

1963-1966年 虫プロダクション製作/フジテレビ系放映

1980-1981年 手塚プロダクション製作/日本テレビ系放映

2003年 手塚プロダクション ソニー・ピクチャーズエンタテ

イメント製作 /フジテレビ系列放映

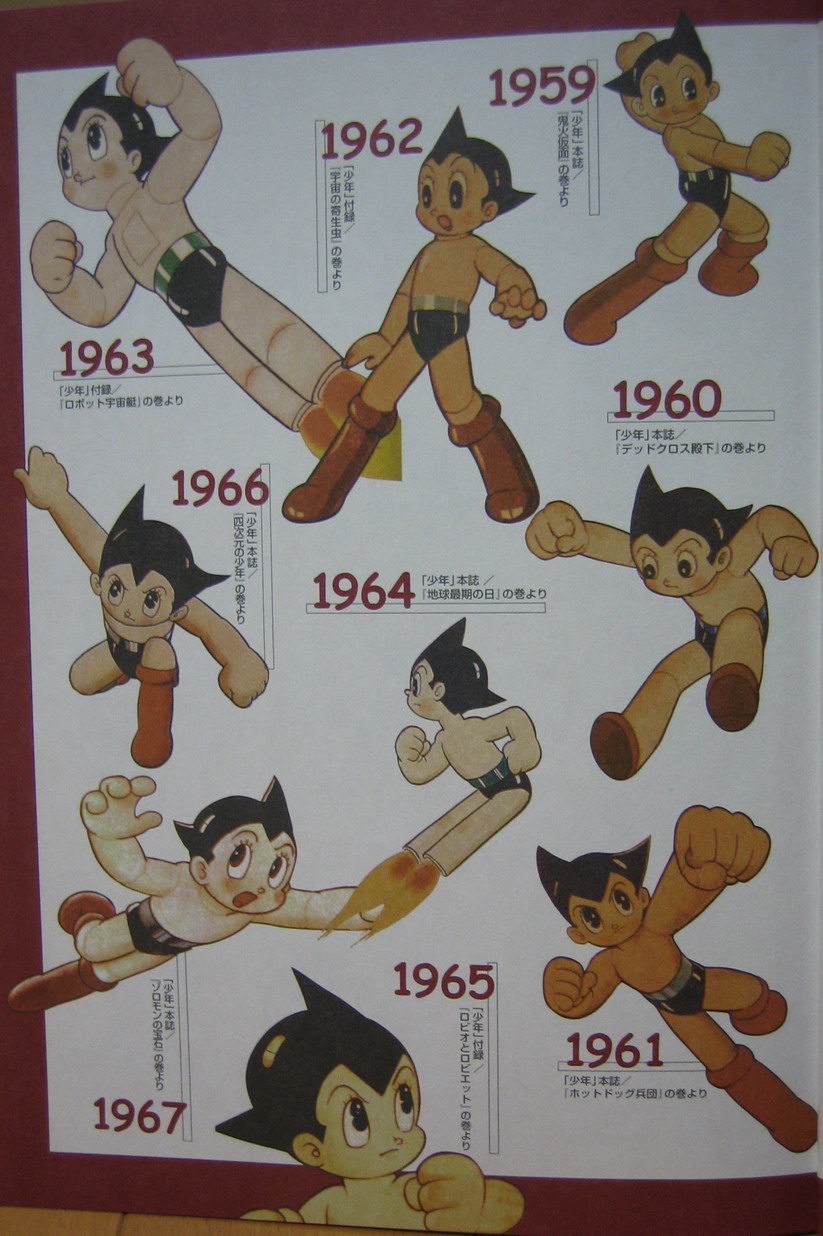

上で紹介の次のページに載っていた鉄腕アトムの変遷も送っていただきました。こちらは1951年から1967年までの一年ごとのアトムが掲載されています。1951年のアトム大使に載っていた最初のアトムの絵は貴重です。

1951年 「少年」本誌/「アトム大使」の巻より

1952年 「少年」本誌/「フランケンシュタイン」の巻より

1953年 「漫画少年」本誌/「アトム大使」の巻より

1954年 「少年」本誌/「ZZZ総統」の巻より

1955年 「少年」付録/「電光人間」の巻より

1956年 「少年」本誌/「アトラス」の巻より

1957年 「少年」本誌/「□□□□からきた男」の巻より

1958年 「少年」本誌/「十字架大陸」の巻より

1959年 「少年」本誌/「鬼火仮面」の巻より

1960年 「少年」本誌/「デッドクロス殿下」の巻より

1961年 「少年」本誌/「ホットドッグ兵団」の巻より

1962年 「少年」付録/「宇宙の寄生虫」の巻より

1963年 「少年」付録/「ロボット宇宙組」の巻より

1964年 「少年」本誌/「地球最後の日」の巻より

1965年 「少年」付録/「ロビオとロビエット」の巻より

1966年 「少年」本誌/「四次元の少年」の巻より

1967年 「少年」本誌/「ゾロモンの宝石」の巻より

こちらの写真は2003年に河出書房新社から発行された「図説 鉄腕アトム」のなかの写真です。これが第二部のメキシコの巻で、アトムがコスチュームを一新した時の写真です。メキシコ人と思われる人と一緒に映っています。ヘルメットは、上で紹介の中期のものです。ネットに出ているメキシコの巻の写真より鮮明なのでコスチュームがよく判ると思います。撮影用のライトを当てているためか、屋外より、よりテカっています。

右の写真は、漫画のタイトルが「鉄腕アトム」ではなく、驚くことに『鉄人アトム』になる可能性があった資料で、鉄腕アトムの創生に関わる貴重なものです。すでに紹介した通り1951年4月から掲載の「アトム大使」の中で脇役として登場したアトムを主人公としてアトムの漫画が雑誌「少年」の1952年4月号からタイトル「鉄腕アトム」で連載されました。連載開始の一つ前の号である1952年3月号では、「鉄腕アトム」ではなく『鉄人アトム』というタイトルで予告されていました。予告後、一ケ月の間にタイトルが鉄腕アトムに変更されたことになります。こちらも2003年に河出書房新社から発行された「図説 鉄腕アトム」のなかにあったものだそうです。

右の写真は、漫画のタイトルが「鉄腕アトム」ではなく、驚くことに『鉄人アトム』になる可能性があった資料で、鉄腕アトムの創生に関わる貴重なものです。すでに紹介した通り1951年4月から掲載の「アトム大使」の中で脇役として登場したアトムを主人公としてアトムの漫画が雑誌「少年」の1952年4月号からタイトル「鉄腕アトム」で連載されました。連載開始の一つ前の号である1952年3月号では、「鉄腕アトム」ではなく『鉄人アトム』というタイトルで予告されていました。予告後、一ケ月の間にタイトルが鉄腕アトムに変更されたことになります。こちらも2003年に河出書房新社から発行された「図説 鉄腕アトム」のなかにあったものだそうです。小さくて読みにくいと思いますので記載内容を下記の枠内に転記します。

科学漫画 鉄人アトム 手塚治虫

「少年」愛読者諸君、はりきりアトムは、このとおり、ふたたび四月号から「鉄人アトム」として登場。きっと諸君をアッと言わせますよ。アトムの、かつやくをご期待ください。

大ひょうばん 「少年」のアトム またまた大かつやく!

アトムの力は あいかわらず このとおり

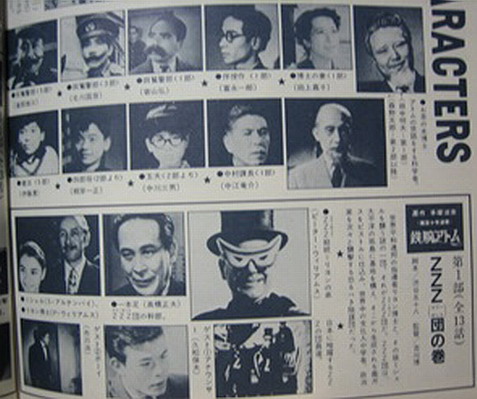

実写版・鉄腕アトムでの登場人物の写真が載った貴重な資料が2014年10月25日にkojiroさんから届きました。

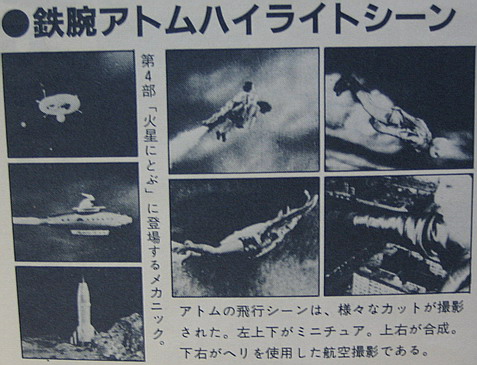

こちらは鉄腕アトムのハイライシーントです。第四部の火星に飛ぶのロケットや宇宙ステーションなどが写っています。第五部の気体人間の巻のヘリコプターで取ったフィルムとの合成の飛行シーンもあります。

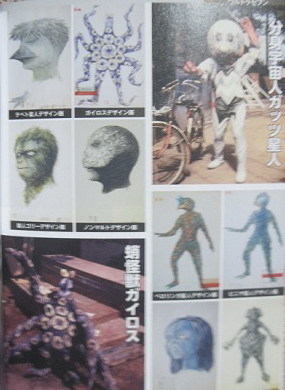

こちらには第二部のメキシコの巻のロボットが載っています。カニ男、スフィンクス、ジェットマンが載っており思い出す方もおられると思います。入江たか子さんのサパタ夫人の写真も貴重です。ランプやアルペンなどの人物名と写真が一緒に載っている知りようが残されているのに感激です。3体のロボットの説明も詳しく待載っています。

スフィンクス ピラミッドを守るロボット。アルペン逸見に改造される。

カニ男 サパタ夫人が操るロボット、二本のハサミが武器

ジェットマン カニ男の相棒、アトムと同様空を飛べる。

フランケンが写っています。飛ばなかった原子力円盤も載っています。スバルに円盤を取り付けたものだそうです。バラン団メンバーのバラン団首領スパルタン博士、コング、ルソー、スカンクに、バラン団撲滅に協力する女探偵の隼探偵も載っていまい。

火星探検に登場するキャーペットも写っています。軍服の似合う可愛いキャーペットはアトムより年上ですが、アトムに恋心を抱いている感じの設定となっていたようです。

ここから下の4枚は宇宙船1981年の夏号に掲載されていたものです。

上段は実写版・鉄腕アトム(全編)での登場人物です。沢山の子供たちが共演していて、皆さん個性豊かだったようです。彼等にもアトムのコスチュームは羨ましかったそうです。下段は第一部のZZZ団の説明です。ZZZ団のミッシェルも、アトムに恋心を抱いているような設定になっていたそうです。アトムは、番組の中でも、女の子にもてたそうです。

こちらにはZZZ団の要塞と空飛ぶ自動車が出ています。アトムが飛んでこれを追いかけました。

左が第四部の火星探検の巻と第五部の機体人間のオープニングの写真です。不鮮明で判りにくいと思いますが火星探検の方はロケットが地球から飛び出して来ているところです。気体人間では壺から煙が出ている写真です。

右が第五部の気体人間の巻です。

実写版の鉄腕アトムが人気があった証拠資料です。1959年3月7日から実写版の鉄腕アトムはのテレビで放送が始まったわけですが、アニメが掲載されていた雑誌「少年」の1959年の10月号の付録の表紙が下記の写真です。その表紙に「テレビでも大評判!」と、書かれています。テレビとはこの時期は実写版ですから、雑誌「少年」も認めるほどの「実写版鉄腕アトムが評判」だったわけです。この時期は第三部のフランケンの巻が放送されていた時期です。

2016年7月29日追記 タイトル : kojiroさんから新しい写真が届きました。

実写版時代の写真は不鮮明なものが多いのですが、鮮明な写真が見つかったとのことで、下記の写真を送っていただきましたので、紹介させていただきます。写真は「メキシコの巻き」の一場面です。

こちらも鮮明な写真です。右上の写真の女の子のミッシェル役はS・アルデンパイさんです。残念なことにS・アルデンパイさんは亡くなられたそうです。

キャストはこちらです。→ポチッ

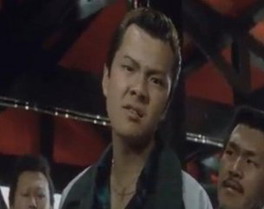

また鉄腕アトムを演じた瀬川少年のその後は謎が多いのですが、瀬川雅人さんが高校生か大学生のころに出演された思われる写真も送っていただきました。確定と言うわけではありませんが、右の写真と面影(目の形、瞳の位置、鼻の形、あごのへん 等々)が似ていることから瀬川少年の青年姿ではないかと確信されておられました。Wikipediaによると吉田拓郎のバックで演奏を担当していた時期もあったそうです。

2016年8月31日追記 タイトル : テレビ探偵団

昔にテレビ探偵団という番組があり、その時に、手塚先生を招待して、実写版鉄腕アトムについても、紹介した下記の動画があることをkojiroさんから紹介されました。13分56秒~15分24秒に鉄腕アトムの実写版のメキシコの巻で、アトムがカニ男と戦ったり、ピラミッドの中で、扉を溶かすようなシーンが見れます。実写版の前の1957年4月13日に登場したTV人形劇(TBS)に関する説明も7分38秒からあります。現在(2016年11月)はTokyo Broadcasting System,inc.(TBS)からの著作権侵害の申し立てにより映りません。

2015年2月12日追記

タイトル : オーストラリアで 鉄腕アトムの実写映画企画の発表

2015年2月5日に鉄腕アトムがオーストラリアのプロダクションによって実写映画化されることが発表されました。 プロダクションの名前はアニマル・ロジック(Animal Logic Entertainment)で、映画マドリックスの視覚効果やLEGOムービーなどを担当したことで知られています。アニマル・ロジックのCEOの右の写真のザレ・ナルバンディアン(Zareh Nalbandian)から、鉄腕アトムをベースにした実写長編映画の企画開発にあたり、日本の手塚プロダクションとパートナーシップを契約したことが発表されたそうです。同じ日に、手塚プロダクションもアニマル・ロジック社と契約を結んだことを明らかにしました。今回の企画は「大人も楽しめる本格的な スーパーヒーロー映画を目指す」としています。映画の発表時期は明らかにされていませんが1959年の実写版放送から56年以上の時間を越えて再び実写版が実現することはすばらしいことです。是非とも成功させてほしいものです。

プロダクションの名前はアニマル・ロジック(Animal Logic Entertainment)で、映画マドリックスの視覚効果やLEGOムービーなどを担当したことで知られています。アニマル・ロジックのCEOの右の写真のザレ・ナルバンディアン(Zareh Nalbandian)から、鉄腕アトムをベースにした実写長編映画の企画開発にあたり、日本の手塚プロダクションとパートナーシップを契約したことが発表されたそうです。同じ日に、手塚プロダクションもアニマル・ロジック社と契約を結んだことを明らかにしました。今回の企画は「大人も楽しめる本格的な スーパーヒーロー映画を目指す」としています。映画の発表時期は明らかにされていませんが1959年の実写版放送から56年以上の時間を越えて再び実写版が実現することはすばらしいことです。是非とも成功させてほしいものです。アニマル・ロジックを一躍有名にしたのが2006年にアカデミー賞を受賞したハッピー フィート(Happy Feet)です。ハッピー フィートはアニマル・ロジックが

制作担当で2002年から制作にかかったフルCGアニメーションです。アカデミー賞以外にゴールデングローブ賞主題歌賞、英国アカデミー賞長編アニメ映画賞、受賞第32回ロサンゼルス映画批評家協会賞、ニューヨーク映画批評家協会賞、ワシントンD.C.映画批評家協会賞、アメリカ映画協会賞、ニューヨークオンライン映画批評家協会賞などを受賞しました。ハッピー フィートで4年の制作を要したわけで鉄腕アトムはどれほどの期間で完成するでしょう。実写版であることからCGが使われるのはアトムや他のロボットなどと思われることから期間はハッピー フィートよりは短いと想像しています。

制作担当で2002年から制作にかかったフルCGアニメーションです。アカデミー賞以外にゴールデングローブ賞主題歌賞、英国アカデミー賞長編アニメ映画賞、受賞第32回ロサンゼルス映画批評家協会賞、ニューヨーク映画批評家協会賞、ワシントンD.C.映画批評家協会賞、アメリカ映画協会賞、ニューヨークオンライン映画批評家協会賞などを受賞しました。ハッピー フィートで4年の制作を要したわけで鉄腕アトムはどれほどの期間で完成するでしょう。実写版であることからCGが使われるのはアトムや他のロボットなどと思われることから期間はハッピー フィートよりは短いと想像しています。記事内では、例としてlive-action movie という言葉が使われてはいますが、どんな形の映画になるのかはまだ決まっていないようです。2009年のASTRO BOY(CGアニメーション)は興行収入($39,886,986)を製作費($65,000,000)が上回ったことから、今回は成功させることを前提に進められるものと思われます。

アニマル・ロジックのホームページ掲載記事→ポチッ

News 05 February 2015

ANIMAL LOGIC BLASTS OFF WITH ASTRO BOY!

Animal Logic Entertainment is partnering with with Japan's Tezuka Productions to develop a live action, science fiction superhero feature film based on one of the most iconic comic book franchises - Astro Boy!

Zareh Nalbandian from Animal Logic Entertainment will produce with Jason Lust acting as executive producer. Mike Callaghan and Reuben Liber from Ranger 7 Films will also exec produce. While the cartoons targeted a young demo, we are aiming to make a four-quadrant adventure movie tailor-made for the comic book movie age.

Our CEO, Zareh said, “We’ve seen him as a manga, an anime and an animated movie but we’ve never seen him as a live-action movie or him as a superhero. We actually see him in the same league as an Iron Man.”

The producers also want to take advantage of the large ensemble of supporting characters and villains that were created over the decades. "We want to make it aspirational but not soft," added Nalbandian.

Read more about it in our full Press Release below

Press Coverage:

Sydney Morning Herald

The Hollywood Reporter

Daily Mail Online

枠内の画像はアニマル・ロジックのホームページのNewsに掲載されていたものです。

こちらの枠内もホームページに掲載されていた記事です。Australian company behind The Lego Movie to take on iconic cartoon character Astro Boy and turn him into a live-action superheroアニマル・ロジック(Animal Logic Entertainment)が参加した作品を紹介します。

・Australian company are set to make a superhero film based on Astro Boy

・Astro Boy is a classic Japanese manga cartoon series

・It has sold over 100 million manga copues worldwide

・Australian producer Zarek Nalbandian says the film will not disappoint

・Nalbandian is the man behind The Lego Movie

・He says he is 'perplexed' they did not receive an Oscar nomination

He's the robot boy who fights evil with his superhuman strength and now the Australian company behind The Lego Movie is set to make a live-action superhero film based on the popular cartoon character Astro Boy.

With production of the second and third Lego spin-off's set to start later this year in Sydney, animation company Animal Logic has signed on to reinterpret the classic Japanese manga series Astro Boy and producer Zareh Nalbandian has promised they will not disappoint.

Having sold over 100 million manga copies worldwide, Astro Boy is the kind of film an animation producer dreams of and for Nalbandian it's a chance for him to bring a beloved and iconic character to life.

He's the robot boy who fights evil with his superhuman strength and now the Australian company behind The Lego Movie is set to make a live-action superhero film based on the popular cartoon character Astro Boy

'It is a big challenge but it’s also really exciting. It’s the kind of thing you dream of as a film-maker to be able to bring such a beloved and iconic character to life but in a way that’s never been done before,' Nalbandian told Daily Mail Australia.

Astro Boy, known in Japan as 'Mighty Atom' was created by Osamu Tezuka, who is considered the Japanese equivalent of Walt Disney.

The boy with the supernatural powers first appeared as a cartoon series from 1951 to 1968, set in a time where Japan was recovering from the atomic blasts during World War II.

Astro Boy went on to become one of the most-loved cartoon characters ever created. Since his emergence, Astro Boy has been made into a TV animation series twice. He was also turned into feature length animation in Hollywood in 2009.

Using his superpowers, including strength, jet flight, adjustable hearing and instant language translation, the cartoon character fights evil while possessing the kindness of a child.

With production of the second and third Lego spin-off's set to start later this year in Sydney, animation company Animal Logic has signed on to reinterpret the classic Japanese manga series Astro Boy and producer Zareh Nalbandian (pictured) has promised they will not disappoint

Producer Nalbandian admits that there will be high expectations for the film from avid cartoon audiences, but believes he has the opportunity to make Astro Boy as big a success as Iron Man or Guardians of the Galaxy.

'We have high expectations. We won’t make a mediocre movie, this is a once in a generation opportunity to reinterpret Astro Boy for a 21st century audience,' Nalbandian said.

'Ultimately we've got the passion and we have the commitment but we need to partner with great writers and great film-makers and I think that right combination will empower us to do what we want to do.'

Nalbandian's impressive career spans over decades with films such as Walking with Dinosaurs 3D and Happy Feet under his belt. He knows what it takes to reinterpret a classic icon and bring him to the big screen and believes Astro Boy needs to be taken into the 21st Century to be a success.

The producer believes we are living in 'an exciting time' in film for the convergence of life-action, animation and visual effects and says anything is possible.

写真は「LEGOムービー」、「ハッピー フィート」、「ウォーキングwithダイナソー」、「華麗なるギャツビー」です。

1995年 ベイブ Babe

1997年 フェイス/オフ Face/Off

1997年 マウス・ハント Mousehunt

1998年 シン・レッド・ライン The Thin Red Line

1998年 ベイブ/都会へ行く Babe: Pig in the City

1999年 マトリックス The Matrix

1999年 ホーリー・スモーク Holy Smoke

2000年 タップ・ドッグス Bootmen

2001年 ロード・オブ・ザ・リング The Lord of the Rings

2001年 シャーロット・グレイ Charlotte Gray

2001年 ムーラン・ルージュ Moulin Rouge!

2001年 PLANET OF THE APES / 猿の惑星

2002年 裸足の1500マイル Rabbit-Proof Fence

2002年 愛の落日 The Quiet American

2002年 HERO / 英雄

2003年 マトリックス リローデッド The Matrix Reloaded

2003年 イン・ザ・カット In the Cut

2004年 LOVERS / 十面埋伏

2004年 アナコンダ2 Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid

2005年 ハリー・ポッターと炎のゴブレット Harry Potter

2005年 ステルス Stealth

2006年 ワールド・トレード・センター World Trade Center

2006年 ハッピー フィート Happy Feet

2006年 愛しのアクアマリン Aquamarine

2007年 300 〈スリーハンドレッド〉

2007年 28週後... 28 Weeks Later

2008年 バンテージ・ポイント Vantage Point

2008年 フールズ・ゴールド/カリブ海に沈んだ恋の宝石 Fool's Gold

2009年 ノウイング Knowing

2010年 ガフールの伝説 Legend of the Guardians

2011年 エンジェル ウォーズ Sucker Punch

2013年 華麗なるギャツビー The Great Gatsby

2013年 ウォーキングwithダイナソー Walking with Dinosaurs

2014年 LEGOムービー The Lego Movie

2014年 X-MEN: フューチャー&パスト X-Men: Days of Future Past

2016年2月19日追記 タイトル : 脚本家決定で実写化再始動か?

鉄腕アトムがオーストラリアのプロダクションにより実写映画化されると伝えられてから1年が経ちました。その後を検索してみました。下記の枠内が最近の代表的な記事です。検索するきっかけになったのは、昨日(2月18日)は、私の実写版鉄腕アトムの記事に62件の閲覧があり、同時に私の記事への検索ワードのランキングで「鉄腕アトム」が11番目に登場したことでした。

『鉄腕アトム』ハリウッド実写映画化、脚本家決定で再始動クランクイン! 2016年02月18日 11:28日本漫画界の巨匠・手塚治虫の傑作『鉄腕アトム』が、『LEGO ムービー』を手がけたオーストラリアのアニマル・ロジック・エンターテインメントによって実写映画化されると伝えられてから1年。パニック映画『カリフォルニア・ダウン』のアンドレ・ファブリツィオとジェレミー・バスモアの脚本で始動する動きが出ているようだ。

『鉄腕アトム』ハリウッド実写映画化、脚本家決定で再始動クランクイン! 2016年02月18日 11:28日本漫画界の巨匠・手塚治虫の傑作『鉄腕アトム』が、『LEGO ムービー』を手がけたオーストラリアのアニマル・ロジック・エンターテインメントによって実写映画化されると伝えられてから1年。パニック映画『カリフォルニア・ダウン』のアンドレ・ファブリツィオとジェレミー・バスモアの脚本で始動する動きが出ているようだ。

Varietyによると、米ニュー・ライン・シネマが実写版への参加を交渉中とのこと。ファブリツィオとバスモアが脚本を執筆するために起用されたという。話がどこまで進んでいるかは不明だ。

アニマル・ロジック・エンターテインメントと手塚プロダクションのタイアップで実現するという『鉄腕アトム』実写版。『LEGO ムービー』の製作総指揮を務めたザレー・ナルバンディアンが製作、ジェイソン・ラストと映画『ハード・ソルジャー 炎の奪還』のマイク・キャラハン、ルーベン・ライバーが製作総指揮を務めると伝えられた。

1951年に手塚治虫が発表した『鉄腕アトム』は21世紀を舞台に、交通事故で息子を失った天馬博士が作った高性能ロボット=アトムの活躍を描く。欧米では「アストロボーイ」として人気を博す。

鉄腕アトム、米で実写映画化も 手塚プロ「交渉中」日本経済新聞 電子版 2016/2/19 11:03米映画誌「ハリウッド・リポーター」は17日、大手映画会社ワーナー・ブラザースの一部門が、漫画家の手塚治虫さんの代表作「鉄腕アトム」の実写映画製作に向けて「手塚プロダクション」と交渉を進めていると報じた。手塚プロダクションは共同通信の取材に対し、交渉中であると認めた。「ワーナー」側は映画「カリフォルニア・ダウン」の脚本に携わったアンドレ・ファブリツィオ氏とジェレミー・パスモア氏のコンビに脚本を依頼している。

同誌によると、映画は幅広い年代が楽しめるものを目指しているといい、契約が成立すれば手塚プロダクションも製作にかかわる見通し。

ハリウッドでは2009年に「鉄腕アトム」をコンピューターグラフィックス(CG)でアニメ化した映画「ATOM」が製作された。

【ロサンゼルス=共同】

脚本家候補の2人を紹介します。枠内がネットで紹介されていた内容です。2人は南カリフォルニア大学の同窓生で、いつもコンビを組んでいるようです。

脚本家:アンドレ・ファブリツィオ Andre Fabrizio

イタリアのミラノで生まれたファブリツィオはオーストラリアで育った。彼はそこでロースクールを卒業し、短期間弁護士をした後、映画を学ぶため南カリフォルニア大学に入学する。映画のキャリアを製作サイドでスタートさせた後、南カリフォルニア大学の同窓生ジェレミー・パスモアと組むようになる。2014年には『コードネーム:プリンス』の脚本を執筆。共同で脚本を執筆したドウェイン・ジョンソン主演のアクションドラマ『San Andreas』は2015年5月に全米で公開となる。脚本家:ジェレミー・パスモア Jeremy Passmore

ワシントン州で生まれたパスモアは、映画製作を学ぶためL.A.に移住し、南カリフォルニア大学に入学した。彼の映画デビュー作はマイケル・ラパポート主演『Special』で、共同脚本と共同監督を務めた。同作は2006年のサンダンス映画祭でプレミア上映され、マグノリア・ピクチャーズによって全米劇場配給された。その後も、脚本家パートナーのアンドレ・ファブリツィオと主にコンビを組んでいる。二人が組んだ近作は『コードネーム:プリンス』とニューライン製作『San Andreas』。パスモアはまた、MGMが製作した『レッド・ドーン』リメイク版の脚本も執筆した。

候補に挙がった2人の脚本家が共同で作った映画3本の動画(予告編)を紹介いたします。

デッド・シティ

カリフォルニア・ダウン

コードネーム:プリンス

2016年10月11日追記 タイトル : 実写版 鉄腕アトム DVD HD版発売 予告

実写版の鉄腕アトムのDVDは2009年10月23日から1年間限定で発売されましたが、今年2016年にDVD-BOX HDリマスター版が10月28日と11月25日の2回に分けて発売されることを記載した記事のことをkojiroさんのコメントで知りました。その記事の内容の一部を下記の枠内に転記いたしました。

2016年の今回の記事→ポチッ 2009年の記事→ポチッ

実写版テレビドラマ『鉄腕アトム』DVD-BOX HDリマスター版が発売決定@amass 2016/07/24 01:03掲載

1959年~1960年に放送された、手塚治虫の漫画『鉄腕アトム』の実写版テレビドラマ。DVD-BOX HDリマスター版が発売決定。今回のボックスでは、これまでのDVD化では成しえなかったオリジナルフィルムの全尺を、一部音声を除き忠実に再現。従来の4:3の画角では収録しきれなかった左右の映像を上下をカットすることなく取り込んでHDポジテレシネを行ったHDリマスターからのDVD化です。2つのボックスにわけてのリリースで、BOX1が10月28日に、BOX2が11月25日にそれぞれ発売されます

【あらすじ】

お茶ノ水博士に引き取られた少年型ロボット・鉄腕アトムが、十万馬力と七つの力を駆使して悪に立ち向かう物語。

■第1部「ZZZ団の巻」

特殊な毒ガスを用いて世界征服を企てる「ZZZ団」が、日本の箱根首相らを暗殺しようとした時、首相たちを守ろうとアトムの活躍が始まった。

「ZZZ団の巻」の他に、第2部「メキシコへ行くの巻」、第3部「フランケンとアトム」の巻を収録。

【DVD-BOX仕様】

1959年~1960年/日本/モノクロ/本編約875分/16:9/音声:モノラル/片面2層/第1話~39話収録(全65話)/6枚組 (第14話、18話、19話、34話は原版不明のため未収録)

※仕様は変更となる場合がございます。

※オリジナル音声を一部差し替えておりますことを予めご了承願います。

【封入特典】

解説書

※仕様・特典内容は変更となる場合がございます

手塚プロダクション/毎日放送・松崎プロダクション

発売元:株式会社ベストフィールド

販売元:TCエンタテインメント

2016年11月28日追記 タイトル : 実写版 鉄腕アトム DVD HD版発売

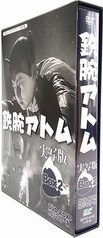

kojiroさんから実際に鉄腕アトム 実写版 DVD-BOX HDリマスター版 BOX2がネットで発売されているとの連絡がありました。その発売されている画面を下記に転記させてもらいました。 オリジナルはこちら→ポチッ

巨匠・手塚治虫の日本を代表する漫画が原作

鉄腕アトム 実写版 DVD-BOX HDリマスター版 BOX2 甦るヒーローライブラリー 第20集 ベストフィールド

JANコード/ISBNコード:4571317711829

価格 17,060円(税込)

【鉄腕アトム 実写版 DVD-BOX HDリマスター版 BOX2】

★国産初の連続テレビ映画「月光仮面」(1958年)の翌年に制作された、特撮番組の黎明期を代表する貴重な作品が復活!

★これまでのDVD化では成しえなかったオリジナルフィルムの全尺を、一部音声を除き忠実に再現!

★従来の4:3の画角では収録しきれなかった左右の映像を上下をカットすることなく取り込んでHDポジテレシネを行ったHDリマスターからの高画質なDVD化を実現!

★円谷プロダクション設立前の円谷英二と円谷特技研究所も関わった特撮の原点と称される貴重な作品!

※オリジナル音声を一部差し替えておりますことを予めご了承願います。

【仕様】

1959年〜1960年/日本/モノクロ/本編約575分/16:9/音声:モノラル/片面2層/第40話〜65話収録(全65話)/4枚組 (第46話、48話、53話は原版不明のため未収録)

※仕様は変更となる場合がございます。

※オリジナル音声を一部差し替えておりますことを予めご了承願います。

【特典】

封入特典:解説書

※特典内容は変更となる場合がございます

商品説明

鉄腕アトム 実写版 DVD-BOX HDリマスター版 BOX2

甦るヒーローライブラリー 第20集

日本中の子供を夢中にした、テレビ黎明期を代表する名作が遂にDVDで復刻!

巨匠・手塚治虫の日本を代表する漫画を原作に、これまでのDVD化では成しえなかったオリジナルフィルムの映像を忠実に再現!

お茶の水博士に引き取られた少年型ロボット・鉄腕アトムが、十万馬力と七つの力を駆使して悪に立ち向かう物語。

第4部 火星探検の巻(火星にとぶ)

第5部 気体人間の巻 を収録。

★国産初の連続テレビ映画「月光仮面」(1958年)の翌年に制作された、特撮番組の黎明期を代表する貴重な作品が復活!

★これまでのDVD化では成しえなかったオリジナルフィルムの全尺を、一部音声を除き忠実に再現! ★従来の4:3の画角では収録しきれなかった左右の映像を上下をカットすることなく取り込んでHDポジテレシネを行ったHDリマスターからの高画質なDVD化を実現!

★円谷プロダクション設立前の円谷英二と円谷特技研究所も関わった特撮の原点と称される貴重な作品!

※オリジナル音声を一部差し替えておりますことを予めご了承願います。

鉄腕アトム 実写版 DVD-BOX HDリマスター版 BOX2

【仕様】

1959年〜1960年/日本/モノクロ/本編約575分/16:9/音声:モノラル/片面2層/第40話〜65話収録(全65話)/4枚組 (第46話、48話、53話は原版不明のため未収録)

※仕様は変更となる場合がございます。

※オリジナル音声を一部差し替えておりますことを予めご了承願います。

【特典】

封入特典:解説書

【キャスト&スタッフ】

<出演>

瀬川雅人、森野五郎、若原春江、シミキン(賛助出演)ほか

<スタッフ>

原作:手塚治虫

監督:志波西果、大橋秀夫、難波敏夫

脚本(脚色):岩田重利、宮川一郎、坂巻昇

音楽:長島史幸、中林淳眞、益田克幸(主題歌作曲)

制作:松崎プロダクション

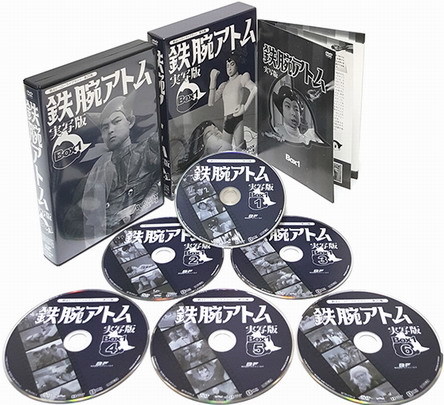

kojiroさんのアドバイスによりBOX1のネット販売情報も枠内に転記する形で掲載いたします。

オリジナル記事→ポチッ

鉄腕アトム 実写版 DVD-BOX HDリマスター版 BOX1

甦るヒーローライブラリー 第20集

日本中の子供を夢中にした、テレビ黎明期を代表する名作が遂にDVDで復刻!

巨匠・手塚治虫の日本を代表する漫画を原作に、これまでのDVD化では成しえなかったオリジナルフィルムの映像を忠実に再現!

お茶の水博士に引き取られた少年型ロボット・鉄腕アトムが、十万馬力と七つの力を駆使して悪に立ち向かう物語。

■第1部「ZZZ団の巻」

特殊な毒ガスを用いて世界征服を企てる「ZZZ団」が、日本の箱根首相らを暗殺しようとした時、首相たちを守ろうとアトムの活躍が始まった。

「ZZZ団の巻」の他に、第2部「アトム メキシコへ行くの巻」(ノンクレジット)、第3部「アトムとフランケンの巻」(ノンクレジット)の巻を収録。

★国産初の連続テレビ映画「月光仮面」(1958年)の翌年に制作された、特撮番組の黎明期を代表する貴重な作品が復活!

★これまでのDVD化では成しえなかったオリジナルフィルムの全尺を、一部音声を除き忠実に再現!!

★従来の4:3の画角では収録しきれなかった左右の映像を上下をカットすることなく取り込んでHDポジテレシネを行ったHDリマスターからの高画質なDVD化を実現!

★円谷プロダクション設立前の円谷英二と円谷特技研究所も関わった特撮の原点と称される貴重な作品!

※オリジナル音声を一部差し替えておりますことを予めご了承願います。

鉄腕アトム 実写版 DVD-BOX HDリマスター版 BOX1

【仕様】

1959年~1960年/日本/モノクロ/本編約875分/16:9/音声:モノラル/片面2層/第1話~39話収録(全65話)/6枚組 (第14話、18話、19話、34話は原版不明のため未収録)

※仕様は変更となる場合がございます。

※オリジナル音声を一部差し替えておりますことを予めご了承願います。

【特典】

封入特典:解説書

※特典内容は変更となる場合がございます

【キャスト&スタッフ】

<出演>

瀬川雅人、田中明夫、森野五郎、田上嘉子、寄山弘、北川国彦、富永一矢、高橋正夫、小林清志、市川治、入江たか子(特別出演) ほか

<スタッフ>

原作:手塚治虫

監督:吉川博、志波西果

脚本:渋谷五十八、岩田重利、志波裕之、コオロギハルヲ

音楽: 益田克幸、小川寛興

制作:松崎プロダクション

※開封後の返品はお受けできません。 【鉄腕アトム 実写版 DVD-BOX】

巨匠・手塚治虫の日本を代表する漫画を原作に、これまでのDVD化では成しえなかったオリジナルフィルムの映像を忠実に再現

鉄腕アトム 実写版 DVD-BOX BOX1 HDリマスター版

甦るヒーローライブラリー第20集 ベストフィールド

<出演>瀬川雅人、田中明夫、森野五郎、田上嘉子、寄山弘、北川国彦、富永一矢、高橋正夫、小林清志、市川治、入江たか子(特別出演)ほか

価格 17,963円 (税込 19,400 円) 送料無料

2016年12月14日追記 タイトル:紙人形/実写版 超貴重写真発掘

kojiroさんからのコメントによると鉄腕アトムの最初のテレビ放送である紙人形劇や、皆さんがよく知っている実写版で、初めて公開される貴重な写真や情報が秘宝特撮Vol.5(洋泉社)に掲載されたそうです。

kojiroさんからのコメントによると鉄腕アトムの最初のテレビ放送である紙人形劇や、皆さんがよく知っている実写版で、初めて公開される貴重な写真や情報が秘宝特撮Vol.5(洋泉社)に掲載されたそうです。紙人形劇に関してはスタッフインタビューと現場写真まで載っているそうです。枠内にkojiroさんのコメントを転記する形で紹介したいと思います。

紙人形! 実写版!

紙人形! 実写版!鉄腕アトムの

超貴重写真発掘!

秘宝特撮Vol.5はアマゾン(amazon)で売られていました。→ポチッ

何と驚いた事に、今度は、実写版鉄腕アトムの第一部のお宝写真が発掘されたそうです。秘宝特撮Vol.5(洋泉社)に載りました。ネットで掲載されていた写真を転用させていただきました。

何でも、原作に忠実なコスチュームの第一部の助監督をされた方が保管されていたそうで、その方の思い出話も載っていました。 それによると、驚いた事に白黒では判りませんが、第一部のアトムのラバーのブーツの色は原作と同じ赤だったそうです。 この助監督が、アトムのメークもされたそうです。 彼によると、瀬川少年は、「女の子みたいに可愛い少年」だったそうです。我々は、瀬川少年の素顔は、ヘルメットを脱いだシーンでしか判りませんが、実際に接された方の感想です。 二部以降のコスチュームに関しては、第一部のイメージを踏まえたうえで到達したデザインで、「新しい衣裳から生まれた新しいアトムの意匠」と説明していました。 可愛い少年を選んで、火星探検隊長の衣裳にまで辿り着いたという事のようです。 なお、人形劇のアトムの当時の撮影風景についても、特集で紹介されていました。初めての詳しい説明です。

今頃になって、こんな資料が発掘されるとは驚きです。

by kojiro (2016-12-14 00:36)

私の記事がミドルエッジに引用してもらえていました。

URL:https://middle-edge.jp/articles/N1M6x

2017年2月18日追記 タイトル:海外で年齢層別にリメークするワケ

手塚プロダクションが「鉄腕アトム」を海外で年齢層別に3作品をリメークする新たな戦略を打ち出したとする記事が書かれていました。最初の画像のアトムは4~6歳向けテレビアニメとして考えられている「リトルアストロボーイ」だそうです。

その記事の中にリメイクする理由が書かれていました。→ポチッ

(1) 4~6歳向けテレビアニメ 「リトルアストロボーイ」、

(2) 7~12歳向けCGテレビアニメ「アストロボーイ・リブート」

(3) 11歳以上向けの実写映画 「タイトル未定」

こちらが7~12歳向けCGテレビアニメ「アストロボーイ・リブート」です。驚いたことに11歳以上向けは実写映画のようです。実写版のアトムに関してはこれから計画するようです。

各世代の鉄腕アトムの画像が掲載されていました。順番に1951年「アトム大使」、1963年「鉄腕アトム」、1980年「鉄腕アトム」、2003年「ASTRO BOY 鉄腕アトム」、2009年「ATOM」、2014年「ロボットアトム」

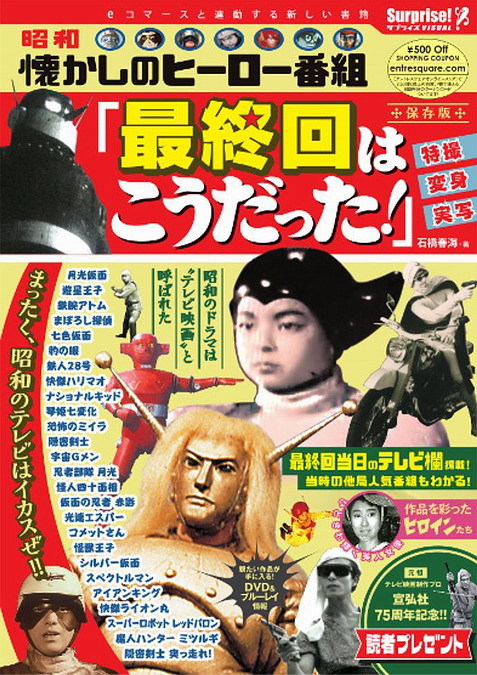

2017年6月17日追記 タイトル:最終回はこうだった!

いつも新しい情報を教えていただいているkojiroさんから2016年8月に「懐かしの特撮ヒーロー番組 最終回はこうだった!」という本が出されたことを、2017年6月17日のコメントで紹介していただきました。送っていただいた写真とともに内容を転記する形で紹介したいと思います。送っていただいた表紙が下記です。

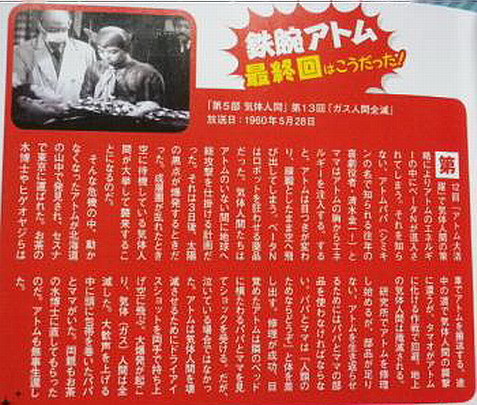

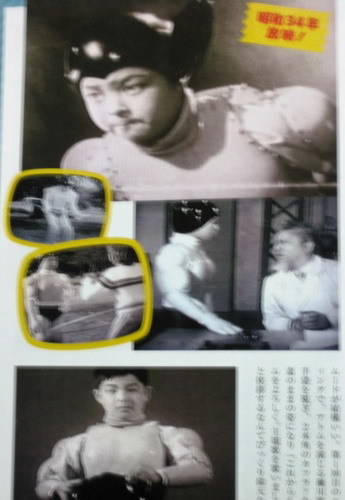

下記が実写版の鉄腕アトムの最終回に関して書かれていたページです。アトムが壊れたので、アトムの友達が、偽物アトムを演じたと本に書かれていたのでkojiroさんがDVDの最終回を確認されたところ健治少年と玉夫少年が瀬川少年と全く同じコスチュームを着てアトムのふりをしているという設定だったそうです。

健治少年は、悪人の前に、アトムのふりをして立っていて全身が映っていたそうです。玉夫少年は、ジュラルミンの箱の中にアトムの代わりに閉じ込められているという設定なので、体の一部しか映っていなかったそうです。健治少年は、悪党の弾丸をよけるのに、大人と一緒に動き回る姿が映っていて、1分足らずですが、まるでアトムだったそうです。

ヘルメット、レオタード風のつなぎも、体にぴったりとフィットしていたので、瀬川少年のコスチュームを借りたのではなく彼用に誂えたと思われるとのことでした。

最終回なのに、わざわざ、1分くらいのシーン用に、アトムのコスチュームを共演の子用に製作した理由は、共演の子もアトムのコスチュームを着てみたい、できれば、それで演じてみたいと言ったので、監督が、彼らの演技に感謝を込めて、プレゼントにコスチュームを製作し、偽物とは言え、アトムを演じる機会を最終回に与えたとしか思えないとのことでした。監督の競演した子供たちへの粋なプレゼントのようです。このことはアトムのコスチュームが当時の子に、人気があった証拠のようです。

追加で送っていただいた伊東少年のアトムの写真です。伊東少年のアトムの写真が「最終回はこうだった!」に掲載されていたそうです。ヘルメットやコスチュームがぴったりしているので、伊東少年用に誂えたものと思われるとのことでした。可愛い感じの伊東アトムに対して、瀬川アトムは垢ぬけて凛々しい感じです。

こちらも「最終回はこうだった!」に乗っていた写真だそうです。

初期のコスチュームは、目新しくは無いですが、こちらも体にぴったりしている事が判ります。写真はなかったそうですが、火星探検の軍服は、肩章のついたダブルのジャケットのようなデザインと紹介されていたそうです。

左の上段の写真は気体人間の巻の空飛ぶ瀬川アトムです。左の下段と右の写真は最初のコスチュームです。

左の上段の写真は気体人間の巻の空飛ぶ瀬川アトムです。左の下段と右の写真は最初のコスチュームです。

2017年12月9日追記 タイトル:瀬川少年が出演した映画「幌馬車は行く」

いつも貴重な情報を教えていただいているkojiroさんからのコメントで

瀬川少年が出演した映画「幌馬車は行く」がyou tubeで紹介されていることを教えていただいたので、追加掲載させていただきたいと思います。下記の説明や写真もkojiroさんから提供いただきました。映画「幌馬車は行く」は1960年上映されたそうで、日本中の蜜蜂と季節の花を追い、蜜を求めて幌馬車で移動する養蜂隊で、正義のためにギャング団と対抗するスペクタル巨編です。

瀬川少年が出演した映画「幌馬車は行く」がyou tubeで紹介されていることを教えていただいたので、追加掲載させていただきたいと思います。下記の説明や写真もkojiroさんから提供いただきました。映画「幌馬車は行く」は1960年上映されたそうで、日本中の蜜蜂と季節の花を追い、蜜を求めて幌馬車で移動する養蜂隊で、正義のためにギャング団と対抗するスペクタル巨編です。その映画の中の子役として瀬川雅人さんが主役の故・赤木圭一郎さんと共演したそうです。映画の詳しい説明はこちらです。→ポチッ

実写のアトムで、ヘルメットを取って挨拶したころから、1.5年後の素顔となり、やはり少しお兄さんになっていると思います。帽子をかぶっているのが残念ですが、二枚目の写真など、アトムの時の写真に良く似ています。この写真を見ても、瀬川少年は、普通の少年のようです。

一緒に写っている女性は笹森礼子さんです。笹森礼子さんは結婚で1965年に引退しましたが、1960年にデビューして5年間で59以上の映画に出演して多くのヒロインをこなした青春スターでした。

昔、テレビで一度だけ、大人になった瀬川さんがインタビューを受け、アトムのコスチュームについて訊かれ、やはり、「当時、アトムのコスチュームは、恥ずかしかったですねえ。」と答えたと言うのが、ネットで紹介されていました。とはいえ、気に入っていたようです。こういう普段着とは、演じている時の気分も大分違ったのではないでしょうか。最後の写真は、アトムの後ろ姿を髣髴とさせます。

下の特撮全史の1950年~60年代のヒーロー大全/講談社に載った実写版鉄腕アトムの写真と比べると彼はヘルメットも含めてアトムのコスチュームがよく似合ったと思います。やはりアトムを演じているとかっこよかったです。

瀬川雅人さんの他の出演映画も紹介します。大きな写真は大出世物語の完成記念写真です。この中には瀬川雅人さんが写っているのではないかと思います。大出世物語には吉永小百合さんも出演されていました。セーラー服姿が吉永小百合さん

です。

です。1960年 まぼろし探偵 幽霊塔の大魔術団

1960年 幌馬車は行く

1961年 東京おにぎり娘

1961年 大出世物語

山陰本線(某駅→福知山駅→京都) [出石]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

長男家族が2022年3月末に北海道から兵庫県の某町に引っ越してから初めて訪問した時の記事の続きで最後の記事です。関西から千葉県の自宅に帰る時に寄り道する形で長男宅に行きました。長男宅の最寄り駅(某駅)から京都までの山陰本線の特急「きのさき8号」からの車窓の景色を紹介したいと思います。上の写真は車窓から見えた福知山城です。

1日目 実家→宝塚駅→福知山駅→某駅→出石城(出石蕎麦など)→長男の家

2日目 長男の家→某駅→福知山駅→京都駅→品川駅→自宅の最寄駅→自宅

こちらのGoogleマップの赤色ライン(━)が本記事で紹介の山陰本線です。臙脂色ライン(━)が1日目に乗った福知山線です。最近、注目されるようになった竹田城(★ 標高353.7m)も長男の家の近くにありました。

━ 山陰本線(山口県下関市・幡生~某駅~福知山~京都)

━ 福知山線(大阪~宝塚~福知山)

━ 播但線(和田山~姫路)と加古川線(谷川~加古川)と舞鶴線(綾部~東舞鶴)

と京都丹後鉄道宮福線(福知山~宮津)

★ 出石城 ★ 福知山城 ★ 竹田城 ★ 篠山城 ★ 明石城 ★ 城

自宅に帰る2日目は月曜日だったので、長男は仕事があるので出勤前の早朝に、次女を幼稚園に送る車に乗せてもらって最寄り駅(某駅)まで送ってもらいました。特急券を買ってから、しばらく待っていると287系の特急「きのさき8号」が来ました。この特急は10時06分に京都に着きました。JR在来線の有料特急に乗ったのは思い出せないくらいに昔のことなので、なんとなくワクワクしました。

平日の早朝のためか車内は余裕がありました。私の席は3号車の8番Dでした。私は左側の席だったのでこれから紹介する景色は概ね北から東方向になります。ただし線路は曲がりくねっているので北西方向の景色になることもありました。特急券を買う時に左側の窓側を推薦してくれたのは後でわかると思います。

発車してすぐの景色です。長閑(のどか)な景色でした。ここでは線路に並行して磯部川が流れていました。今回の旅で掲載した記事は下記の通りです。着色文字をクリックすると記事を表示します。

① 福知山線(宝塚駅→福知山駅) 山陰本線(福知山駅→某駅)

② 江戸時代の「出石城」 と 安土桃山時代の「有子山城」

③ 出石酒造 楽々鶴(ささづる)

④ 本場の出石で「出石皿そば」を食べました。正覚田中屋

⑤ 辰鼓楼(しんころう)

⑥ 北近畿で一番人気のケーキ店 カタシマ(KATASHIMA)

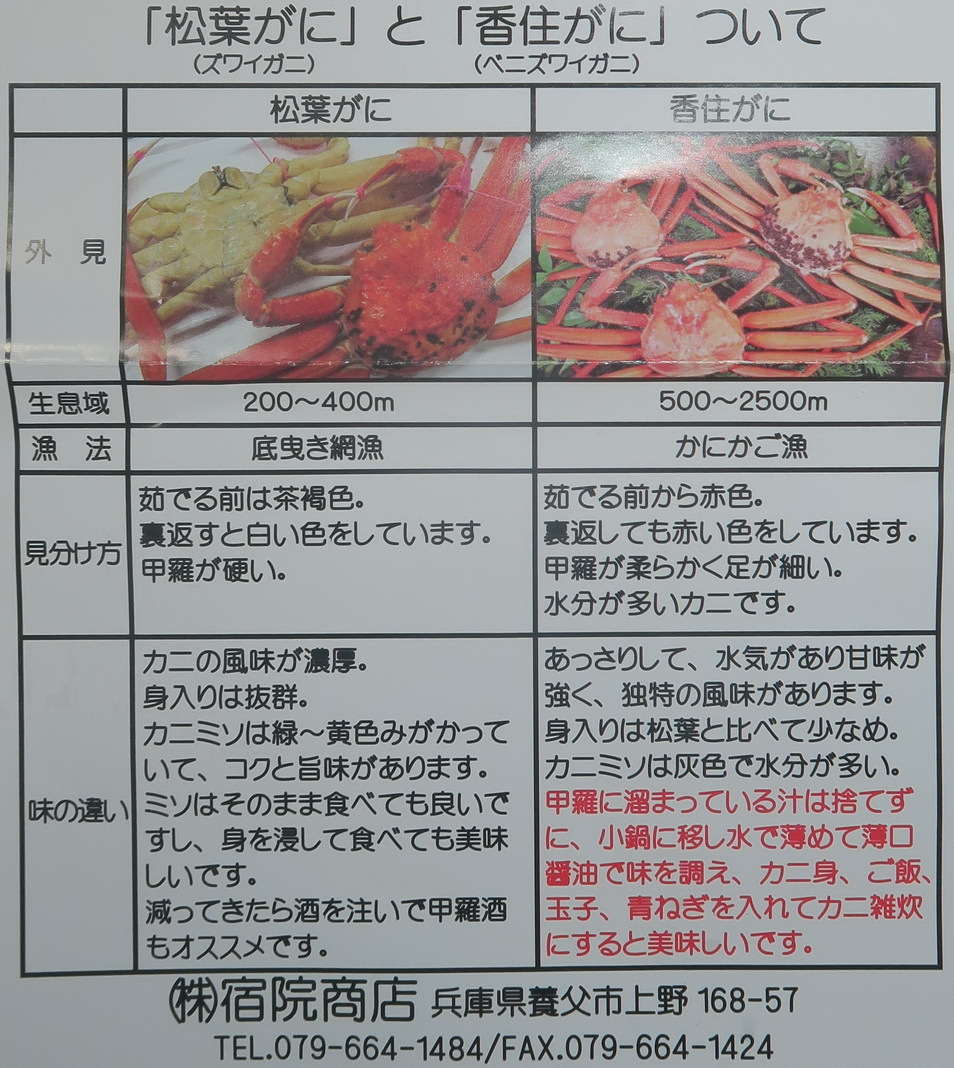

⑦ 香住ガニ(ベニズワイガニ/紅がに)の香住漁港直売 宿院商店

⑧ 山陰本線(某駅→福知山駅→京都) 本記事

川を渡るところの景色です。

国道9号線と並行して走っている景色です。

福知山駅に着きました。向かいのホームに見慣れない列車が停まっていました。調べてみるとWILLER TRAINS(京都丹後鉄道)の特急列車の「たんごリレー」でした。前身の特急「タンゴエクスプローラー」、「タンゴディスカバリー」、「文殊」を統合してKTR線(北近畿タンゴ鉄道)内の完結列車として2011年3月12日から運行されているそうです。

福知山駅を出発するとすぐに左手にお城が見えてきました。これが丹波国を平定した明智光秀が築城した福知山城です。前日に宝塚から来た福知山線は城から少し離れていたので気が付きませんでした。

上の写真を拡大して見ました。

列車が進むと城の角度が変わります。

さらに少し角度が変わりました。

違う形に見えます。

このが最後の写真ですが、最も立派に見えます。特急券を買う時に左側の窓側を推薦してくれた理由の一つは福知山城がよく見えることだったのだと思いした。

天守閣の部分をトリミングして拡大いたしました。ただし、解像度はかなり劣ります。前記事「明石城の花見 第88回ハイク参加」で記載の明石城の紹介順で福知山城を紹介します。右の写真はWikipediaから転用させていただきました。

名前 福知山城

城郭構造 連郭式平山城

天守 複合・連結式望楼型(1699年築)

現在:外観復元(1985年)

築城主 明智光秀

築城年 1579年(天正7年)

廃城年 1873年(明治6年) 294年間

主な城主 明智氏、朽木氏

遺構 曲輪、石垣、井戸、移築番所・門

文化財 福知山市史跡(石垣部分)

別名 横山城、臥龍城、八幡城、福智山城、掻上城

実は上の2枚の写真はこの写真から切り取ったものなのです。列車はかなり通り過ぎていて後方にぎりぎり見える状態でした。左の黒い部分は列車の後方側の窓枠なのです。列車のスピードも上がってきたようで、手前の方の景色はかなり流れています。

福知山を過ぎると、出発した時と同じように、のどかな風景になってきました。こちらは進行方向前方を撮りました。

川を渡る時は写真を撮りたくなります。

下山駅は福知山と京都の間で4割程度進んだ場所になります。SV1

まだまだ、のどかな風景が続きました。

突然に高い建物がある風景になりました。建物は京都府南丹市・市営の向河原団地です。住所は京都府南丹市園部町小山東町向河原13です。写真の左端に少しだけ写っているビルは京都府・府営の向河原団地です。この列車がこの場所から600m進むと園部駅でした。園部駅からマンション(向河原団地)まで徒歩600m(9分)の距離だそうです。

上の写真の場所の道路からのストリートビュー(SV)を紹介します。山陰本線も写っています。マイナス(-)のアイコンをクリックすると府営の向河原団地の建物が判ると思います。

京都に近くなってきてもそんなに乗客は増えませんでした。

まだまだ、田んぼが広がる風景が続きました。

突然、都会の風景になりました。

と思ったら、まだ自然豊かな場所は続きました。前の写真は京都の手前の大きな町なので亀岡だったのだと思います。調べてみると上の写真の近代的な建物は2020年1月11日に開場したサンガスタジアムでした。SV2 3D

京都エリアに入ってきました。ここは二条駅だと思われます。SV3

列車の進行方向が南から東に向くあたりに京都市電2001号車が展示されていました。その前に幼稚園児か小学校低学年生徒たちが並んでいました。ビルはTHE ROYAL PARK HOTELです。SV4

完全に東向きになり、JR京都線や新幹線と並行して走る状態になりました。

緑豊かなエリアは梅小路公園です。写真の中の右下の辺りに「山陰線エリアA」と書かれた表示があります。Wikipediaから転用させていただいた有名な右の写真の梅小路蒸気機関車館は線路を挟んで反対側にあります。右側の席だと見ることが出来たかもしれません。ここから京都駅の停車位置まで1000mです。SV5

緑豊かなエリアは梅小路公園です。写真の中の右下の辺りに「山陰線エリアA」と書かれた表示があります。Wikipediaから転用させていただいた有名な右の写真の梅小路蒸気機関車館は線路を挟んで反対側にあります。右側の席だと見ることが出来たかもしれません。ここから京都駅の停車位置まで1000mです。SV5

新幹線の京都駅のホームに着きました。

新幹線の中も空いていました。2号車(自由席)です。品川駅では2号車の3号車側のドアのところにエレベーターがあるので、混むとき以外は自由席の2号車にしています。

JR在来線の千葉方面のホームです。ここまで来ると帰ったことが実感されます。

明石城の花見 第88回ハイク参加 [神戸]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

今までに何度か紹介したように新入社員で配属になったのが

神戸事業所でそこの仕事仲間の人達の多くとは組織ごと東京に転勤になりました。その後、転勤や退職で神戸に帰った人たちが定期的に行っておられました。そのことを偶然知ったのが2018年12月26日でした。私は千葉県に住んでいますが、2018年の年末に関西に行ったときに、その人たちの神戸駅前で行われた忘年会に初めて参加させていただき、その時に年に数回ほどハイキングを行うことを聞いて、私が関西に行ったときにタイミングが合えば参加させていただくことになりました。今までに参加させていただいたのは第72回から7回で、今回が8回目参加の第88回ハイク(2024年3月29日)で、明石公園(明石城)での花見でした。明石は隣接はしていますが神戸ではありませんが、神戸の仲間の集まりで隣の市なので、カテゴリーは神戸にしました。

神戸事業所でそこの仕事仲間の人達の多くとは組織ごと東京に転勤になりました。その後、転勤や退職で神戸に帰った人たちが定期的に行っておられました。そのことを偶然知ったのが2018年12月26日でした。私は千葉県に住んでいますが、2018年の年末に関西に行ったときに、その人たちの神戸駅前で行われた忘年会に初めて参加させていただき、その時に年に数回ほどハイキングを行うことを聞いて、私が関西に行ったときにタイミングが合えば参加させていただくことになりました。今までに参加させていただいたのは第72回から7回で、今回が8回目参加の第88回ハイク(2024年3月29日)で、明石公園(明石城)での花見でした。明石は隣接はしていますが神戸ではありませんが、神戸の仲間の集まりで隣の市なので、カテゴリーは神戸にしました。今までに参加したハイキングの場所の地図も掲載しておきます。紫色マーク(

☆ 2018年12月26日(水) 冬の忘年会

第70回 2019年01月19日(土) 兵庫七福神巡りハイク

第71回 2019年03月16日(土) 金比羅宮参拝と讃岐うどんを賞味するハイク

☆第72回 2019年04月20日(土) 神戸市北区の重要文化財巡りハイク

第73回 2019年05月18日(土) 奈良斑鳩の里での散策ハイク

第74回 2019年06月15日(土) 神戸にある世界の宗教寺院巡りハイク

☆ 2019年07月16日(火) 夏の親睦会

第75回 2019年09月20日(土) 神戸鶉野飛行場跡各種設備など散策ハイク

☆第76回 2019年10月19日(土) 京都洛西の竹林と古墳巡りハイク

☆第77回 2019年11月16日(土) 太陽の塔の内部見学(予約)と周辺散策ハイク

☆ 2019年12月25日(水) 冬の忘年会

第78回 2020年01月16日(木) 神戸井植記念館と周辺散策ハイク

第79回 2020年01月30日(木) 京都迎賓館と周辺散策ハイク

☆第80回 2020年02月15日(土) 丹波篠山ハイク

※第81回 2020年03月21日(土) 神戸市立森林植物園の散策

※第82回 2022年06月21日(火) 神戸市立森林植物園のアジサイ鑑賞、散策

☆第83回 2023年05月13日(火) 宝塚花のみち~文化芸術芸術センターなど散策

☆第84回 2023年06月20日(火) 鶴見緑地散策

☆ 2023年07月21日(金) 夏の親睦会

☆第85回 2023年10月13日(火) 兵庫大仏/清盛塚など散策

第86回 2023年11月14日(火) 有馬温泉(瑞宝寺公園 路地裏散策 金の湯)散策

2023年12月22日(金) 冬の忘年会

第87回 2024年02月20日(火) 須磨離宮公園での観梅

☆第88回 2024年03月29日(金) 明石公園での花見

予第89回 2024年05月10日(金) 五月山公園の新緑散策&ラーメンミュージアム

今までは関西に来ている時に参加したため、泊まっている実家の最寄の逆瀬川駅が出発地でしたが、今回は千葉県の自宅から

直接集合場所の明石駅に行きました。自宅を5時35分に出発し、品川から新幹線に乘り新大阪で新快速に乗り換えて明石駅に向かいました。時間帯によっては'こだま'に乗り換えて西明石経由の方が早い着く場合があります。写真は新大阪駅の神戸方面に行くホームです。

直接集合場所の明石駅に行きました。自宅を5時35分に出発し、品川から新幹線に乘り新大阪で新快速に乗り換えて明石駅に向かいました。時間帯によっては'こだま'に乗り換えて西明石経由の方が早い着く場合があります。写真は新大阪駅の神戸方面に行くホームです。

花見の差し入れに新大阪駅で赤福を買いました。関西に実家があり神戸にも行く機会が多いのに、不思議と新大阪から神戸や明石まで快速や新快速に乗ったは数十年ぶりなので窓からの景色を沢山撮りました。会社の神戸事業所に行く場合は新幹線で新神戸まで行くのが便利だし、会社の明石事業所(西明石)に行く場合は新幹線で西明石まで行くのが便利だからです。

こちらは、私が中学生時代に通っていた神戸市立本山中学校です。この地区に小学校4年から高校2年まで住んでいて小学校は神戸市立本山第一小学校に通っていました。思い出すと懐かしいです。

明石駅に着きました。明石駅のホームから明石城よく見えるので明石城の

写真を何枚か撮りました。城のような建物が2つ見えていますが左(南西)が坤櫓(ひつじさるやぐら)で右(南東)が巽櫓(たつみやぐら)です。2つの櫓が本丸の左右の櫓になります。クリックすると特別に大きく拡大するように設定いたしました。

写真を何枚か撮りました。城のような建物が2つ見えていますが左(南西)が坤櫓(ひつじさるやぐら)で右(南東)が巽櫓(たつみやぐら)です。2つの櫓が本丸の左右の櫓になります。クリックすると特別に大きく拡大するように設定いたしました。

明石公園の右のシンボルマークのような構図です。

坤櫓と巽櫓は復元されたものではなく江戸時代の本物で国の重要文化財です。本丸には天守台は残っていますが、天守閣は建設されなかったそうです。明石城は第2代将軍の徳川秀忠の築城命令(1617年)により建設が始まり、江戸時代(1603年~1868年)の15年目の1618年(元和4年)に完成したそうです。一国一城令で廃城になった三木城、高砂城、枝吉城、船上城、伏見城などの材料が利用されたようで、坤櫓は伏見城から、巽櫓は船上城から移築されたとされています。

本丸の北東隅には艮櫓(うしとらやぐら)が、北西隅には乾櫓(いぬいやぐら)があり、本丸は四隅に櫓がある姿でしたが、残念ながら艮櫓は1881年(明治14年)に、乾櫓は1901年(明治34年)に解体されてしまったそうです。

こちらが伏見城からの移築されたとされている坤櫓(ひつじさるやぐら)です。

天守閣が作られなかったことから、この坤櫓が天守の役割をしていたようです。位置的にも坤櫓のすこし奥に天守台があります。坤櫓は1631年(寛永8年)の寛永の大火の際に焼け落ち、現存櫓は再建したものと考えられているそうです。右の櫓内部の写真は明石公園のHPから転用させていただきました。

天守閣が作られなかったことから、この坤櫓が天守の役割をしていたようです。位置的にも坤櫓のすこし奥に天守台があります。坤櫓は1631年(寛永8年)の寛永の大火の際に焼け落ち、現存櫓は再建したものと考えられているそうです。右の櫓内部の写真は明石公園のHPから転用させていただきました。寛永の大火とは、築城12年後の寛永8年(1631年)の正月、本丸の高い崖下にある三の丸の台所からの出火により本丸が全焼した火災のことです。もし天守台の上に天守閣を築いていたら天守閣も全焼していた可能性が高い気がします。本丸の御殿が全焼したことで城崖の南側全体にあたる三ノ丸西部の内堀で囲まれた一郭の居屋敷曲輪が藩主の居館となったそうです。

こちらが船上城からの移築とされたとされている巽櫓(たつみやぐら)です。

船上城は一国一城令により取り壊さることとなったことから利用されたようです。巽櫓も寛永の大火(1631年)により焼失して再建されたようです。柱や垂木(たるき)や梁(はり)の木材は規格品により統一されていたことから、寛永時代の最新技術で築かれ、廃材は一切使われていないことも分かっているそうです。

船上城は一国一城令により取り壊さることとなったことから利用されたようです。巽櫓も寛永の大火(1631年)により焼失して再建されたようです。柱や垂木(たるき)や梁(はり)の木材は規格品により統一されていたことから、寛永時代の最新技術で築かれ、廃材は一切使われていないことも分かっているそうです。

こちらが明石駅のホームです。明石城の写真を撮っていたので人がいなくなりました。

本来の集合時間は10時45分ですが、遠方の2人(鳥取と千葉)は11時30分に設定されていました。10時45分に集合した人は明石の魚棚に花見用の食料と飲物を買いに行っていただいていました。私と鳥取からの人が集まったところで明石城に向かって歩き始めました。

明石駅から明石城の堀までの写真です。駅出口から堀まで40mの距離なのです。

これが駅前の中堀です。

堀沿いに入口まで歩きます。

掘り沿いに歩くと入口に近づいてきました。

さらに近づきました。明石城は姫路城(1346年築)を意識して造られたためか、敷地的には姫路城より広い城でした。

明石城(明石公園)への入口です。石垣が見えているところが太鼓門の跡です。

広い広場に出ました。明石城は本丸を中心に東側に二の丸、その東に東の丸が配され、南側に三の丸、西側には稲荷郭が設けられたことから、この広場は三の丸になるのだと思います。櫓は合計20基で門は合計27棟だったそうです。

花見の宴会場所を探しているところです。ちなみに桜の花は全く咲いていませんでした。花が咲いていないことを気にする人はいませんでした。

宴会場所に目星をつけて進んでいるところです。駅前あたりに建っている高層ビルは高層マンションのプラウドタワー明石です。

花見宴会の準備をしているところです。

明石の魚棚で買ってきた食べ物や飲み物が並びました。

大きな焼き鯖寿司が印象的でした。

宴会の雰囲気をお伝えします。

鳥取から参加された方(真ん中の写真の右端の人)とは、入社3年目に低発熱量の多量の排ガスをプラチナの触媒で酸化処理して熱をエネルギーとして回収する方式のプラントを指導されながら設計して納入させていただきました。入社1~2年目に横浜の化学会社にプラントを設計して納入した案件で指導いただいた方(右の写真の右端の人)は、ハイキングを企画してしている方です。また入社した岡山県水島に納めたプラントのお手伝いをさせて抱きましたが、そのプラントの設計納入責任者/プロマネ (真ん中の写真の左端の人)の方も参加されていました。そのほかの方も私が入社してから一緒に仕事をさせていただいた方ばかりなので話が弾みました。

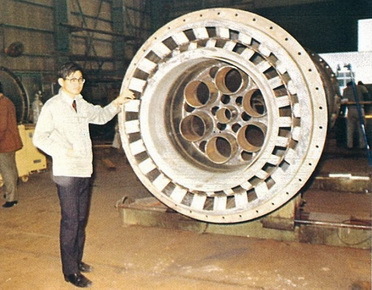

記事を書いていて懐かしくなったので神戸時代に私が設計を担当したプラントの写真を4枚掲載いたしました。

こちらが入社3年目に設計担当したプラントの写真です。左側は製作した神戸事業所から出荷するときの主反応器で、この中にハニカムタイプのプラチナの触媒が2段と熱交換器が納まっています。右の写真はプラント全体の写真で鉄骨の中に左の主反応器が設置されています。こちらは世界初のシステムでした。このプラントは関西に納められました。このプラントの設計を指導してくださったのが鳥取から参加してくださった方です。

こちらが入社1~2年目で初めて全体を設計担当して、横浜に納めたプラントの写真です。

このプラントを設計した時に指導してくださった先輩が上で紹介したハイキングを企画されている方です。右の写真は、そのプラントで使われるバーナー(燃焼器)の前で撮った記念写真です。このプラントを担当するまでは、製品開発のための実験をしたり、プラントの一部を設計していました。こんな話をしながら盛り上がったのです。

このプラントを設計した時に指導してくださった先輩が上で紹介したハイキングを企画されている方です。右の写真は、そのプラントで使われるバーナー(燃焼器)の前で撮った記念写真です。このプラントを担当するまでは、製品開発のための実験をしたり、プラントの一部を設計していました。こんな話をしながら盛り上がったのです。

別の角度からの写真です。他にも沢山のグループが来られていました。

片付けの写真も紹介します。

坤櫓(ひつじさるやぐら)を背景に記念写真を撮りました。

右の写真(Wikipediaから転用)の天守台まで築かれながら天守閣が建てられなかった明石城にとっては、本丸未申の角(南西端)に築かれた坤櫓(ひつじさるやぐら)は天守の役割を持っていたようです。太平洋戦争で7つの城(水戸城 大垣城 名古屋城 和歌山城 岡山城 福山城 広島城)の天守を失いましたが、明石城の坤櫓は焼けなかったのは良かったです。

右の写真(Wikipediaから転用)の天守台まで築かれながら天守閣が建てられなかった明石城にとっては、本丸未申の角(南西端)に築かれた坤櫓(ひつじさるやぐら)は天守の役割を持っていたようです。太平洋戦争で7つの城(水戸城 大垣城 名古屋城 和歌山城 岡山城 福山城 広島城)の天守を失いましたが、明石城の坤櫓は焼けなかったのは良かったです。 名前 明石城

名前 明石城城郭構造 連郭梯郭混合式平山城

天守 建築されず(天守台はあり)

築城主 小笠原忠真

築城年 1618年(元和4年)

廃城年 1874年(明治7年) 256年間

主な城主 松平氏(越前系)

主改修者 松平直常

遺構 櫓、石垣、堀、移築門

再建造物 巽櫓と坤櫓を繋ぐ塀(1999年)

名城度 日本100名城

文化財 国の重要文化財(巽櫓・坤櫓)、国の史跡

別名 喜春城(きはるじょう、きしゅんじょう)、錦江城(きんこうじょう)

帰りながら二次会の場所を相談しました。明石での二次会はやっぱり明石焼(玉子焼)という結論になりました。

明石焼が美味しいお店で、お酒が飲めて長居が出来る条件のお店は難しいと思っていましたが、やっぱり地元の人がいると迷わず

こちらが明石焼いづもです。この写真はGoogle地図に登録されていた写真を転用させていただきました。お店の外の写真を撮り忘れてしまったのです。

名前 いづも

住所 兵庫県明石市本町1-2-19

電話 078-912-8120 予約不可

営業 平日 11:00~17:30 土日祝 10:00~17:30

定休 水曜日

席数 44席

これが明石焼(玉子焼)です。

別の角度の写真です。もちろんビールもいただきました。

ふわふわの明石焼をつゆで食べるのが、明石焼の特徴です。

やっぱり本場の明石焼と一緒に飲むビールは最高でした。

沢山並んだ写真も紹介します。

こちらは女性陣の方のテーブルです。

香住ガニ(ベニズワイガニ/紅がに)の香住漁港直売 宿院商店 [出石]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

長男が北海道から兵庫県の北部に転勤になってから、正月用に送ってもらう香住ガニ(ベニズワイガニ)の購入店が、

前記事で紹介した右の写真のケーキ店(カタシマ)から1.6kmの場所にありました。おかげで正月用に買ってもらっているお店を直接見ることができたので紹介したいと思います。この日は宝塚の実家から関東の自宅に帰る時に、少し寄り道で足を延ばして長男家族の家に行った日でした。一緒に出石城を見たり出石皿そばを食べました。

前記事で紹介した右の写真のケーキ店(カタシマ)から1.6kmの場所にありました。おかげで正月用に買ってもらっているお店を直接見ることができたので紹介したいと思います。この日は宝塚の実家から関東の自宅に帰る時に、少し寄り道で足を延ばして長男家族の家に行った日でした。一緒に出石城を見たり出石皿そばを食べました。このお店(宿院商店)で、長男家族の家で食べる、この日の夕食用の香住ガニと魚を買ったので、その夕食も紹介したいと思います。上の写真は2024年の正月用に実家に送ってくれた香住がに(ベニズワイガニ/紅がに)の写真です。

今まで長男家族が送ってくれた蟹の種類と送り先(実家か自宅)と集まった人数です。着色文字をクリックすると記事を表示します。

★2014年3月末 転勤で、関西→北海道に長男夫婦が引越

2016年 自宅 元旦 6人 タラバ蟹 2肩 + 大型毛蟹 1匹

2017年 自宅 元旦 6人 タラバ蟹 3肩

2018年 自宅 5日 7人 タラバ蟹 3肩 実家 元旦 5人 ひれステーキ

2019年 実家 元旦 9人 12月31日に配達が間合わないことが判明して断念

2020年 実家 元旦 9人 タラバ蟹 4肩

2021年 実家 元旦 2人 新型コロナで中止

2022年 実家 元旦 8人 タラバ蟹 2肩 +ズワイ蟹3杯分(3匹分)の爪と脚

★2022年3月末 転勤で、北海道→兵庫県北部に長男家族(4人)が引越

2023年 実家 元旦 10人 ベニズワイ蟹 4杯(4匹) +セコガニ2杯(2匹)

2024年 実家 元旦 7人 ベニズワイ蟹 4杯(4匹)

自宅:千葉県佐倉 実家:兵庫県宝塚

Googleマップのハードコピーです。カタシマから

ただし標高差は47mもあります。峠の頂上辺りでガソリンスタンドも含めて沢山のお店がある場所です。画面をクリックするとGoogleマップのオリジナルを表示します。

車の中から見た宿院商店です。

下の写真は車から降りて買い物に向かっているところです。右のマップは香住水産加工業協同組に所属してる香住漁港の近くの加工場の場所です。最も左に宿院商店があります。水揚げしてすぐに茹でるなどして54km離れた下の写真のお店に運んでいるのだと思います。

店名 宿院商店 本店 SV

住所 兵庫県養父市上野168番地57

電話 079-664-1484

創業 1967年

設立 1991年(株式会社設立)

所属 香住水産加工業協同組合

HP http://www.syukuin.co.jp/

上の写真の右側を拡大しました。紅がにや香住がにの文字が判っていただけると思います。宿院商店は香住にもお店があることから香住港直売なのです。ここで香住がに(ベニズワイガニ)を買って左側に移動して魚も買いました。

こちらで魚を買いました。この魚売り場で本マグロの幼魚(ヨコワ)とカワハギを1匹づつ買ってさばいてもらいました。ここでは許可をもらって店内を撮らせていただきました。香住ガニを買ったのは魚売り場の右方向のカニ売場でした。

これが買った香住がに(ベニズワイガニ)です。正月用は甲羅つきですが、この時は安いので足だけにしました。資源保護のため香住がにの漁は9月1日~5月末です。ベニズワイガニは1906年採取され26年後の1932年に新種として発表された蟹です。右の写真は新種として確定して発表したMary Jane Rathbun博士と生きたベニズワイガニです。

界 動物界 Animalia

門 節足動物門 Arthropoda

亜門 甲殻亜門 Crustacea

綱 軟甲綱 Malacostraca

亜綱 真軟甲亜綱 Eumalacostraca

目 十脚目(エビ目) Decapoda

亜目 抱卵亜目(エビ亜目) Pleocyemata

亜目 抱卵亜目(エビ亜目) Pleocyemata下目 短尾下目(カニ下目) Brachyura

科 ケセンガニ科 Oregoniidae

属 ズワイガニ属 Chionoecetes

種 ベニズワイガニ Chionoecetes japonicus Rathbun

漢字 紅頭矮蟹

英名 Red snow crab Red tanner crab

丹波の黒豆の枝豆も用意してもらいました。

長男が作ってくれたヨコワ(本マグロの幼魚)の握り寿司と鯛の握り寿司です。

こちらの右側はハワハギの刺身です。宿院商店で買ったハワハギです。

こちらはヤリイカの刺身です。こちには再実が少なそうなので、途中のスーパーで買いました。最近、ヤリイカや剣先イカやスルメイカは我々の家の近くのスーパーでは漁獲量が減ったためか見かけなくなりましたが、さすが日本海に近いスーパーだけあって売られていました。

こちらは知り合いのヨーロッパ旅行のお土産としてもらったドイツの白ワインです。ラベルにはBECKSTEINER WEINHAUS MÜLLER-THURGAU TROCKEN 2022と書かれていました。

そして、出石酒造(楽々鶴)で買った日本酒も飲みました。夕食の前にみんなで「よふど温泉」に行き戻ってから、夕食の準備をしたのでお酒はよく冷えていました。やっぱり美味しかったです。紅ズワイガニも堪能できました。

2024年元旦の夕食用に長男家族に送ってもらったベニズワイガニも紹介します。

今年の正月は蟹を送ってくれた長男家族も入れて実家に7人が集まりました。末の娘夫婦は娘が妊娠していることもあり参加できませんでした。そして2024年3月26日17時39分に娘は無事に女の子(右の写真)を出産しました。私の母にとっては6人目のひ孫です。

今年の正月は蟹を送ってくれた長男家族も入れて実家に7人が集まりました。末の娘夫婦は娘が妊娠していることもあり参加できませんでした。そして2024年3月26日17時39分に娘は無事に女の子(右の写真)を出産しました。私の母にとっては6人目のひ孫です。

こちらは爪の部分です。

やっぱり香住港直販だけあって美味しかったです。ベニズワイガニは身が柔らかいので、生を鍋にするのではなく、専門家に茹でてもらったものを買ってきて、そのまま食べるのが最高なのだと思います。

実家の最寄駅の阪急今頭線の逆瀬川駅から宿院商店までのルート図(Ⓐ→Ⓑ)を紹介します。Ⓐ→Ⓑの距離は106km(1時間36分)です。この縮尺だと1.6km離れたケーキ店のカタシマと同じ場所だと言えます。宿院商店香住店は、かにバスの集合場所にもなっている下浜区公会堂(兵庫県美方郡香美町香住区下浜286-1)の傍にあります。

ケーキ店のカタシマの位置を入れたGoogleマップと比較してみてください。

枠内2024年4月3日追記(娘の出産に関する件)

2023年9月25日に娘夫婦が家内の誕生日会を東京の丸の内のYAUMAY(丘如春/ヤウメイ)でしてくれました。その時に花束と下の写真の素敵なバースデーカードを渡されました。→ポチッ

バースデーカードを広げると箱が飛び出してきて、箱の中に素敵な最高のプレゼントが入っていたのです。それは妊娠を示す超音波画像の写真でした。

そして2024年3月26日17時39分に娘の家の近くの病院(神奈川県)で、娘は無事に右の写真の女の子を出産しました。

北近畿で一番人気のケーキ店 カタシマ(KATASHIMA) [出石]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

以前に紹介したように、関西に勤めていた長男夫婦2人は2014年3月に北海道に転勤になり、子どもたちが生まれて、家族4人なって、2022年3月末に北海道から兵庫県の日本海に近い場所に転勤になりました。長男が兵庫県に転勤になってから初めて会ったのがあったのが2022年6月25日でした。2022年6月25日は私が兵庫県の宝塚に滞在している時でした。

その時にお土産として持ってきたくれたのが上の写真のカタシマ(KATASHIMA)という名のケーキ店のケーキでした。一口食べてみて東京や神戸の有名店の美味しさに負けていない味に驚いたのです。

長男夫婦の説明では、周辺で大事なところに持って行くお土産と言えば、ほとんどがカタシマ(KATASHIMA)のケーキと言われるほどの存在だったのです。

昨年の末に宝塚の実家から関東の自宅に帰る時に初めて兵庫県の日本海に近い場所にある長男家族の家に行くために福知山線に乘って出石城や酒蔵や出石皿そば店などを訪れた時に、そのカタシマの本店にケーキを買いに長男家族と行ったので本記事で報告したいと思います。

お店の写真を撮ったのですが、右下の写真のようにブレてしまったのでGoogleマップのストリートビューSV)でお店を紹介します。お店は国道9号線沿いにあり周辺に他のお店は無いような場所でしたが、すごい人気で併設されている86席ある広いティールームは満席で順番待ちの人が沢山おられたのに驚かされました。日曜日の14時10分でした。この場所に、54年前の1970年7月11日に「洋菓子・喫茶カタシマ」として創業したのが始まりだそうです。今の会社名(カタシマ株式会社)になったのは7年後の1977年7月1日だそうです。

名前 カタシマ(KATASHIMA)養父本店

名前 カタシマ(KATASHIMA)養父本店住所 兵庫県養父市上野1156-1

電話 079-664-0351

定休 第2・4 水曜日

営業 9:00~19:00

創業 1970年7月11日 洋菓子・喫茶カタシマ

前身 1960年 屋号:片島成好堂

こちらがこの日に売られていたケーキです。最近は高級ケーキが1個1000円近くになっている中で450円のケーキも沢山ありました。

こちらが我々が今回買ったケーキです。

これは蜜芋のモンブランです。520円

孫が選んだストロベリーショートです。450円

こちらも孫が選んだフルーツトルテです。450円

こちらは名前が分からないのですが、モンブラン系だと思います。

これは私が選んだケーキです。名前は「抹茶とほうじ茶」です。460円

コーヒーでいただきました。

私の感想ではあり、ケーキの種類にもよりますが、東京や神戸でも、これだけ美味しいケーキを提供するところは多くはないと思います。特に甘酸っぱい味系のケーキは

トップレベルのように感じました。北近畿の他のお店のケーキは食べたことはないので、北近畿で一番美味しいとは言えないけれど、一番人気があるのは間違いないと感じました。私が初めて食べたカタシマのケーキは冒頭の写真の中の右の写真のケーキでした。

トップレベルのように感じました。北近畿の他のお店のケーキは食べたことはないので、北近畿で一番美味しいとは言えないけれど、一番人気があるのは間違いないと感じました。私が初めて食べたカタシマのケーキは冒頭の写真の中の右の写真のケーキでした。

こちらは今年の正月に持ってきてくれた日持ちのするケーキやクッキーです。

お店の場所をGoogleマップの航空写真で紹介します。

辰鼓楼(しんころう) [出石]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

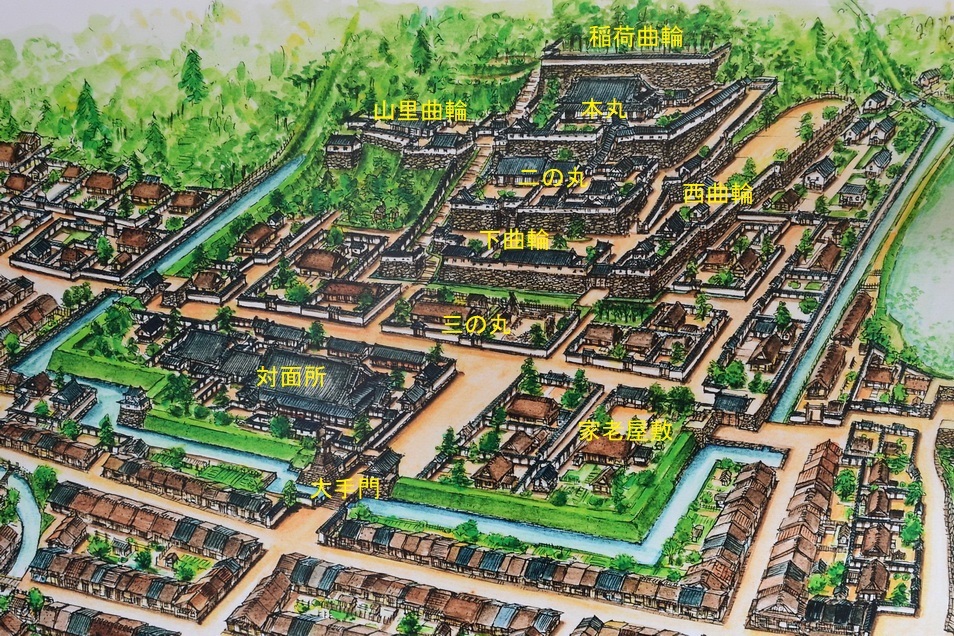

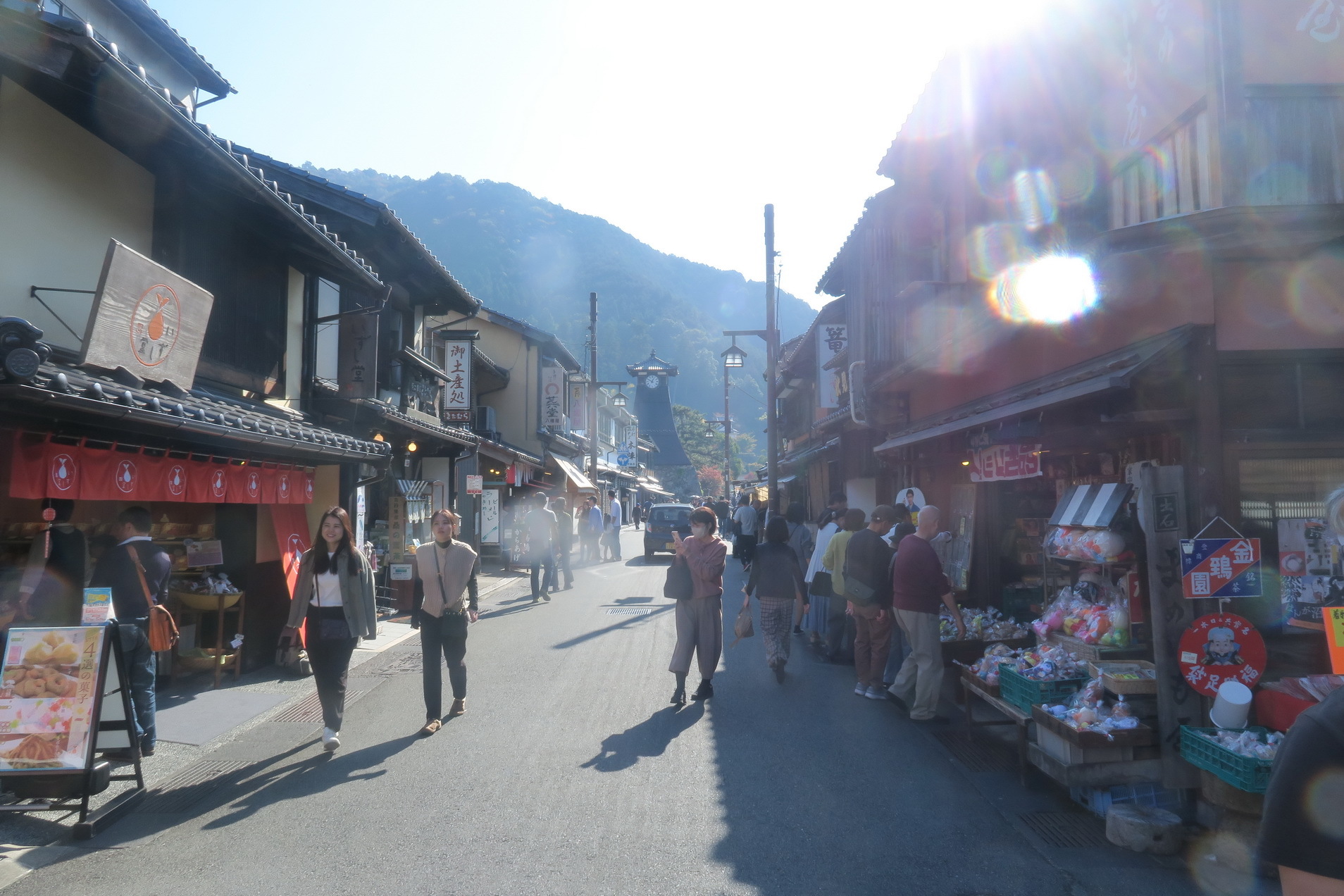

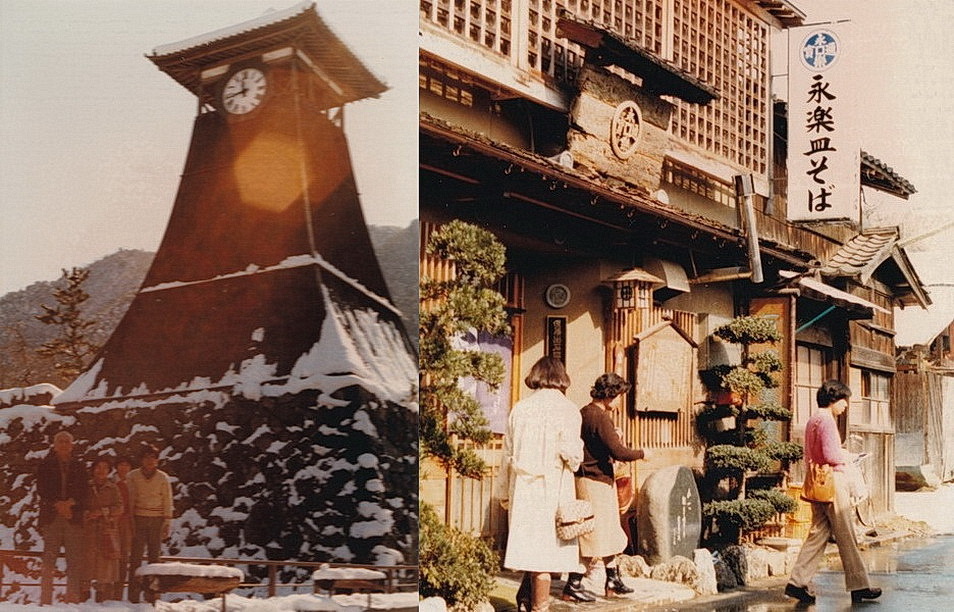

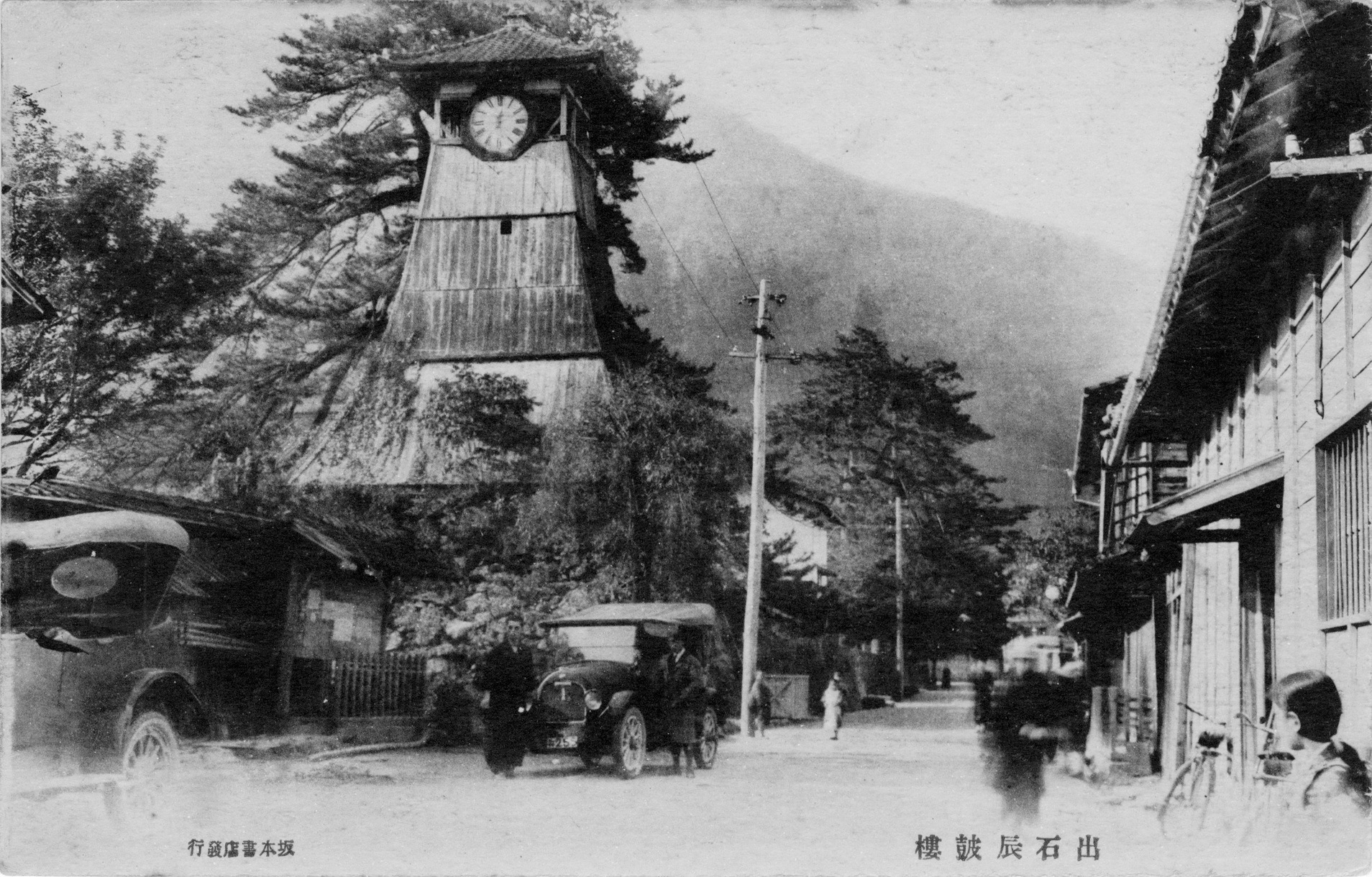

かつて但馬国出石郡出石にあった出石城の城下町であった兵庫県豊岡市出石町(2005年まで兵庫県出石郡出石町)のシンボル的存在なのが上の写真の辰鼓楼(しんころう)です。本記事では辰鼓楼を撮った写真や、出石で撮った写真の中に偶々辰鼓楼が映り込んでいたものや、過去(数十年前)に撮った写真を紹介したいと思います。辰鼓楼は出石城が廃城となった1871年(明治4年)の同じ年の1871年6月1日(明治4年4月14日)に鼓楼(ころう)あるいは太鼓楼(たいころう)として建てられ、太鼓で時を告げていたそうです。今から152年9ケ月前のことです。辰鼓楼が建てられる以前は、山上にあった寺院が出石藩から給金をもらって鐘をつき、城下に時刻を知らせていたけれども、廃藩置県で寺への給付が途絶えたため、太鼓を鳴らして時を知らせる楼閣として辰鼓楼が建てられたと言われてるそうです。辰鼓楼の高さは、高さ約5mの石垣を含めて19.6mだそうです。辰鼓楼本体は木造4層だそうです。掲載した全ての写真に辰鼓楼が写っています。

こちらが142年6ケ月前に取り付けられた時計です。

現在のように時計が取り付けられたのは、辰鼓楼が建てられて10年後の1881年9月8日だそうです。その経緯は前記事でも紹介したように1881年に地元の旧藩医の池口忠恕が大病を患った際に、地元民から御見舞いや全快祝いを受けたことへの御礼として機械式大時計を寄贈し、同年9月8日から時計台として

稼働し始めたそうです。同年8月12日には北海道の右の写真の札幌市時計台(旧札幌農学校演武場)が稼働していることから日本国内で二番目に古い時計台になったそうです。勝手な解釈として、和式の時計台としては日本最古と言えるのかもしれません。建物の一部ではなく塔形式の時計台としても日本最古と言えるのだと思います。右の札幌市時計台の写真は北海道観光支援サイトから転用させていただきました。

稼働し始めたそうです。同年8月12日には北海道の右の写真の札幌市時計台(旧札幌農学校演武場)が稼働していることから日本国内で二番目に古い時計台になったそうです。勝手な解釈として、和式の時計台としては日本最古と言えるのかもしれません。建物の一部ではなく塔形式の時計台としても日本最古と言えるのだと思います。右の札幌市時計台の写真は北海道観光支援サイトから転用させていただきました。

出石城側から見れば時計台になる前の辰鼓楼の姿です。こちらは三の丸から見た辰鼓楼を紹介したいと思います。

2枚前の写真のように一番上の部分を拡大いたしました。

大時計と大時計を寄贈した旧藩医の池口忠恕(いけぐち ちゅうじょ)の説明板が建てられていました。内容を枠内に転写する形で紹介します。池口忠恕は西洋医学を勉強する中で西洋の時計台のことを知ったのだと感じました。そして遠方から来診があるほどの名医だったそうです。出石藩の弘道館(こうどうかん)は6代藩主・仙石政辰が作った学問所から始まった藩校で、天下三弘道館(水戸藩、佐賀藩、出石藩)の中で最も古いと言われています。適塾は福澤諭吉、大村益次郎などの多くの名士を輩出した蘭学の私塾です。

池口忠恕 1851年~1908年

福澤諭吉 1835年~1901年

大村益次郎 1825年~1869年

大時計と池口忠恕辰鼓楼(しんころう)は明治4年の建設当初、太鼓櫓(たいこやぐら)とも呼ばれ太鼓により時刻を知らせていました。この建物に明治14年、大時計を寄贈したのが池口忠恕です。彼は嘉永4年(1981)に出石藩のご典医の家系に生まれ、藩校「弘道館」に学び、明治4年には大阪に出て緒方供庵の「適塾」で西洋医学を習得しました。明治13年に帰郷し開業医となった池口は、翌14年に病気の全快祝いとしてこの大時計を寄贈しました。まだ時計などあのりなかったこの時代、この大時計の寄贈のために池口は、職人2人に時計技術の習得もさせました。

池口はまた名医としても知られた人物で、遠方からも来診があり、さらに貧困家庭からは薬代をとらぬなど慈悲深い人物でもありました。

三の丸の遠くから撮った写真です。時計が取り付けられている反対側には観光客の人が沢山いますが、こちら側は少なかったです。逆光にならないのできれいな写真が撮れます。

拡大いたしました。

出石城の本丸の西隅櫓の中からの辰鼓楼の写真を3枚か紹介します。中央辺りに松の木の上に辰鼓楼の頭の部分が出ています。

辰鼓楼の辺りに大手門があったことから江戸時代にも本丸から同じように大手門と城下町が見えていたのだと思います。

西隅櫓の別の場所からは辰鼓楼がよく見えていました。

辰鼓楼の部分を拡大いたしました。

冒頭の写真に戻ります。

少し遠くからの写真ですが上の写真と冒頭の写真は、この写真から切り取ったものです。

近くから撮りました。

辰鼓楼の下は堀状の池になっていました。

下が辰鼓楼(

江戸時代には辰鼓楼のところに出石城の入口の大手門がありました。

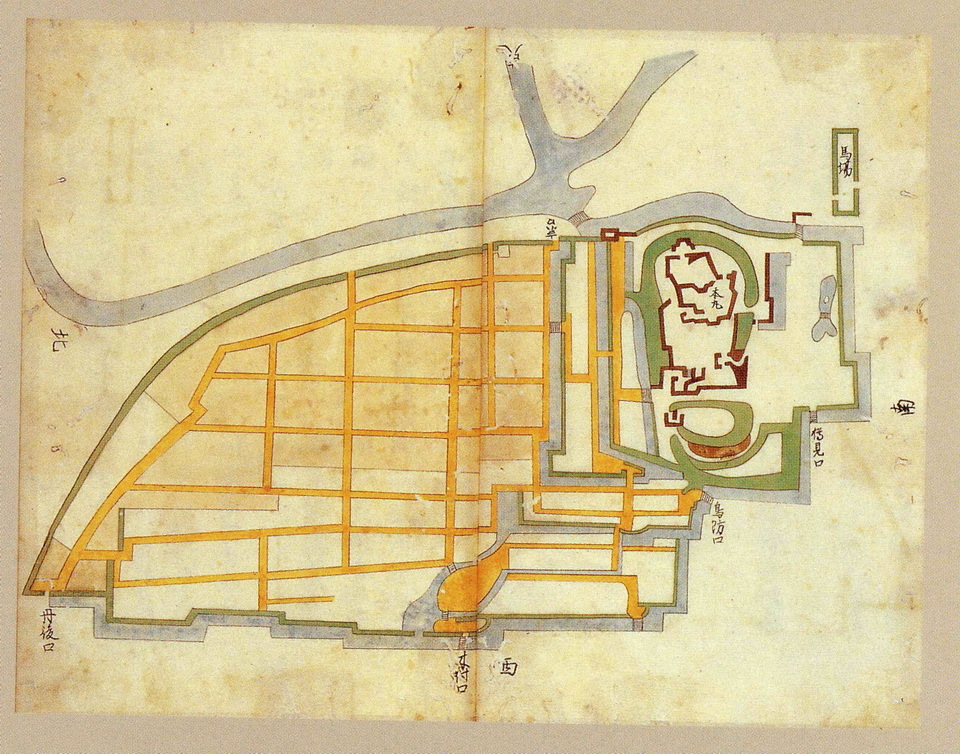

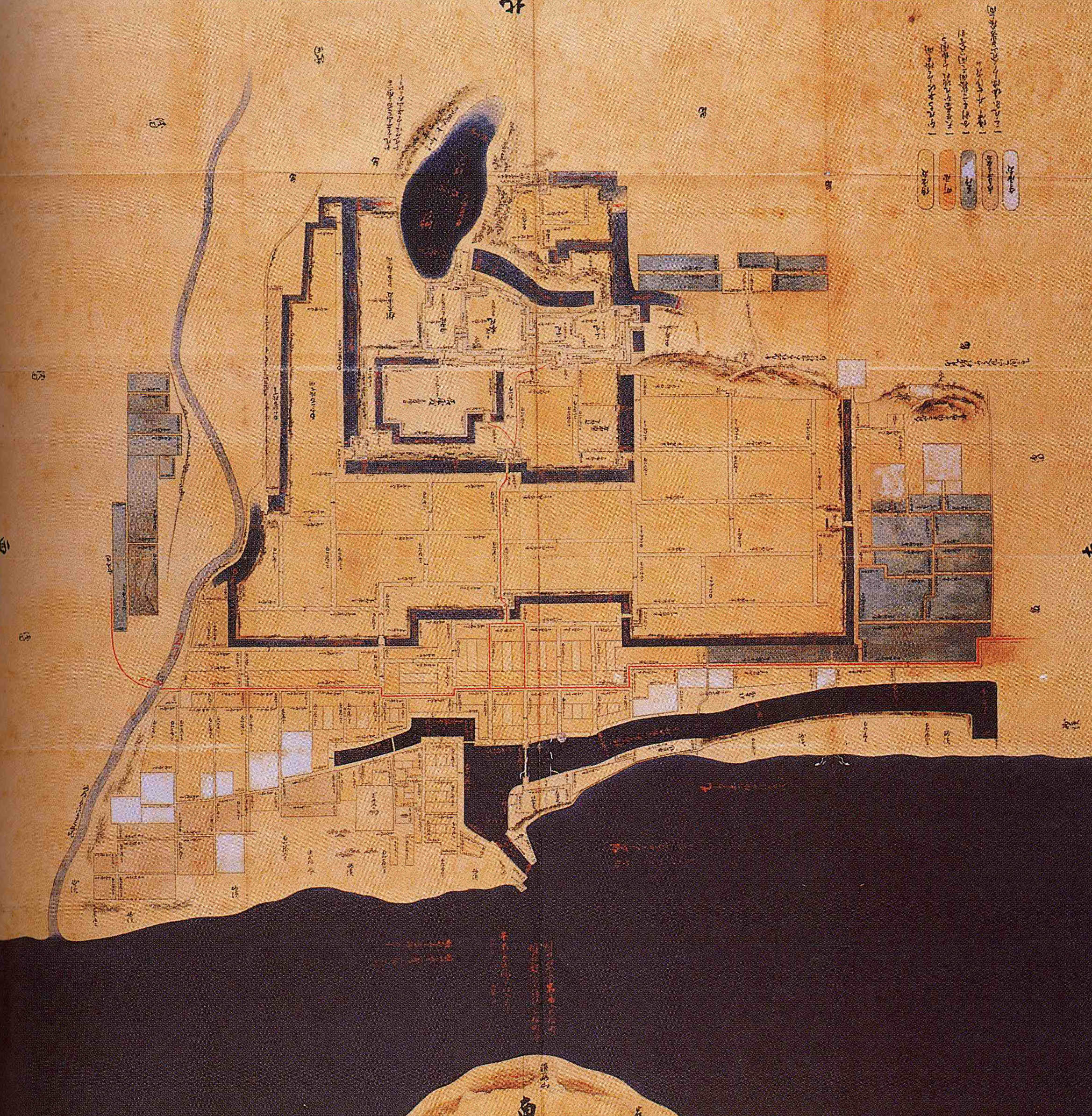

江戸時代には辰鼓楼のところに出石城の入口の大手門がありました。赤色ライン(━━)で囲った範囲が右の出石城想像図から推測される概ねの出石城の範囲です。黄色のライン(━━)が今回の出石の町の散策ルートです。

━━ 大手前通り

出石城の大手門があった場所から真っすぐに伸びる大手前通りから見た景色です、小さく辰鼓楼が写っています。

上の写真から辰鼓楼辺りを拡大しました。

こちらの大手前通りからの写真にも辰鼓楼が写っていました。

もう一枚、大手前通りからの辰鼓楼の写真を紹介します。大手前通りには土産物屋さんが沢山ありました。

今回の長男家族の記念写真です。

長女(末っ子)が7歳の時に出石に行った時の記念写真です。この写真と同じ場所で撮ろうと思ったのが上の写真です。右側2人が私の両親で、左端が私がその右隣りが長女(末っ子)です。

結婚した翌年の1月に家内の両親と雪の残った出石に行った時の写真です。左側の写真は、辰鼓楼の前で三脚を使って家内の両親と4人で撮った記念写真です。この時、皿そばは永楽そば(出石町宵田119)で食べました。この写真は記事を書く時に見つけたので、お店の前を通ったのにお店の写真は撮りませんでした。ちょっと残念です。上の写真はこの時から14年9ケ月後に撮りました。

昔の辰鼓楼の写真をヒョーゴアーカイブスさんから転用させていただきました。坂本書店發行の出石辰皷樓です。辰鼓楼は辰皷樓と書かれていました。この時代は辰鼓楼の横に電柱や電線がありましたが、今はありません。

書かれている文字は右横書きなので太平洋戦争以前の写真と思われますが、写っている車の形から100年より少し前(時計が取り付けられて約40年後)の写真だと思われます。

前の7件 | -