廃線となった旧・福知山線を歩きました。 [武田尾]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。2020年1月14日追記

タイトル:武田尾温泉周辺にも旧・福知山線のトンネルが残っていました。

旧福祉山線を走る蒸気機関車の写真をネットで探していたことで武田尾温泉の奥にあった上の写真のトンネルが旧・福知山線のトンネルであることが分かりました。本写真は2014年10月17日に廃線跡を歩く前に武田尾温泉周辺を散策した時に撮った写真ですが、謎のトンネルだったのです。

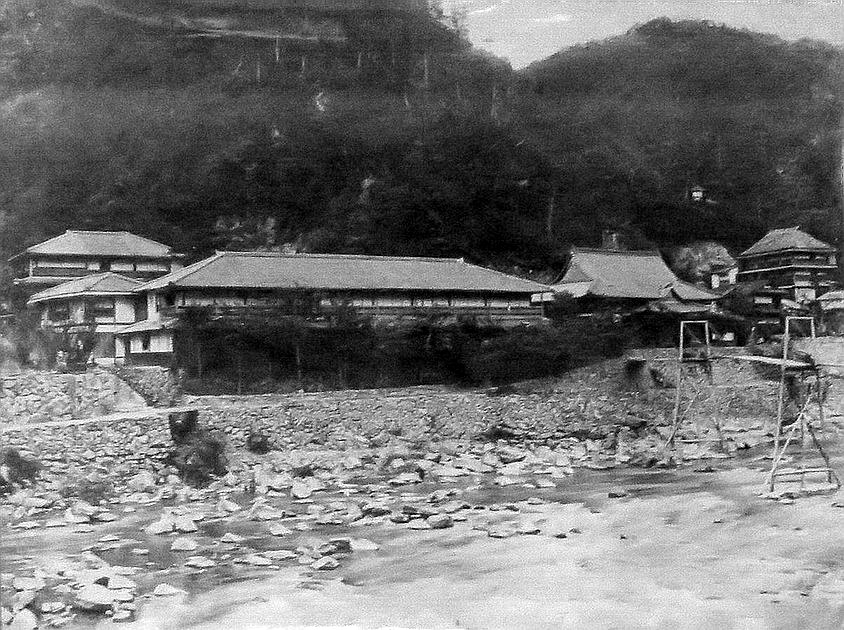

トンネルの謎が解けるきっかけになった旧・福知山線を走る蒸気機関車の写真です。横の武庫川は手前から奥の方に流れており、川は深い山の間を大きくS字型に流れています。さらに橋が2ヶ所あることが分かります。川の上流から見て左岸に線路があり川が大きくS字型に曲がっている上に橋が2ヶ所も見ることができるところは武田尾温泉周辺が最有力になりまました。列車の進行方向少し前にトンネルの入口があるようでした。

さらに列車の前に瓦葺の旅館のような立派な建物があることから武田尾温泉の可能性が高いと感じました。立派な建物が1893年創業の紅葉館であれば確定しますが、残念ながら昔の紅葉館の写真は見つかっていません。

紅葉館の昔の写真は見つかっていませんが、もう一つ武田尾温泉で有名な物があります。それが、この写真の大岩です。この岩は大きいために橋が流されたり家に被害が出るような洪水があっても微動だに動くことなく数十年はここにあると聞きました。この写真は廃線跡(廃線敷)を歩いた2014年10月17日に撮りました。

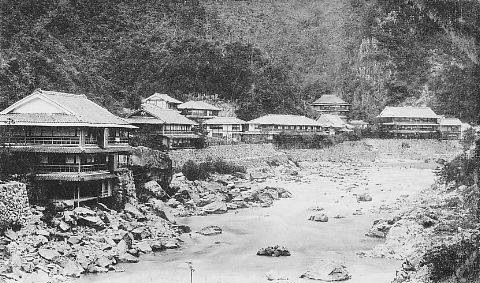

左が昔の武田尾温泉の写真です。右が蒸気機関車の写真の一部を切り取ったものです。それぞれの上段の写真の右下に大岩が写っていることが分かっていただけると思います。下段の写真は上段の写真を切り取ったオリジナルの写真です。写真を撮影した位置は違いますが下段の写真の全体の構図も似ている上に課題だった旅館と思われる建物も同じであることから蒸気機関車の写真も武田尾温泉の横を走っている時に撮られたものと確定いたしました。左側の昔の武田尾温泉の写真は廃線となる3年前の1983年に撮られました。1983年の時点では新線は開業していませんでしたが、左の1983年の写真には新武田尾駅の辺りに新線の橋脚らしきものが写っています。右の写真には全く写っていないことから右の写真は1983年より前に撮られたものと思われます。旅館の建物周囲の木の茂り方からも数年以上の差を感じます。

昔の武田尾温泉の写真(1983年) 蒸気機関車が写った写真

武田尾温泉に沢山の旅館が建っていた昔にも上で紹介の大岩がありました。この時代には大岩の横にも旅館か建っていました。クリックすると最近まであったマルキ旅館の昔の写真を表示します。マルキ旅館は2015年10月2日に我々が泊まった旅館です。

こちらがGoogleのストリートビューで表示させた同じ構図の現在の姿です。護岸工事が完了後に旅館が再建されるそうです。例の大岩も健在です。大規模な護岸工事が行われていることから過去に何度も洪水の被害を受けたのだと思います。2020年1月に表示されているのは2018年11月に撮影されたストリートビューです。

蒸気機関車の写真に写っている旅館のような建物の場所は、下の写真で足湯と書かれた場所近辺ではないかと思われます。写真に写っている赤色の橋は武田尾橋ですが、竣工は2006年7月であることから上の写真に写っている橋とは違うようです。上の写真の写真の橋は川の中に橋脚が建てられていますが、武田尾橋には橋の中には橋脚は建てられていません。ただし位置的には武田尾橋の場所と思われます。下の写真は2015年10月2日に泊まった旅館から撮りました。

蒸気機関車の写真に写っている旅館のような建物の場所は、下の写真で足湯と書かれた場所近辺ではないかと思われます。写真に写っている赤色の橋は武田尾橋ですが、竣工は2006年7月であることから上の写真に写っている橋とは違うようです。上の写真の写真の橋は川の中に橋脚が建てられていますが、武田尾橋には橋の中には橋脚は建てられていません。ただし位置的には武田尾橋の場所と思われます。下の写真は2015年10月2日に泊まった旅館から撮りました。

武田尾橋の少し上流に橋脚が1本残されていました。橋のタイプは蒸気機関車の写真に写っている橋のようです。武田尾温泉には同じタイプの橋が少なくとも2つは架けられていたようです。

相当に昔には用途は判りませんが写真のような細い木でできた橋のような構造物も武田尾温泉の前を流れる武庫川にはありました。左端の大きな建物はマルキ旅館で、この写真はマルキ旅館の中に飾られていた写真から一部を切り取りました。クリックすると飾られていた写真を表示します。

蒸気機関車が写った写真で奥の方に見えている橋(右の写真)は、温泉橋(1934年築)か下の写真の神戸水道第三水道橋(1917年築)だと思われます。遠くに見えているのが温泉橋ですが、この神戸水道第三水道橋の可能性の方が高いと思われます。

蒸気機関車が写った写真で奥の方に見えている橋(右の写真)は、温泉橋(1934年築)か下の写真の神戸水道第三水道橋(1917年築)だと思われます。遠くに見えているのが温泉橋ですが、この神戸水道第三水道橋の可能性の方が高いと思われます。

蒸気機関車の写真で遠くに写っていた橋が温泉橋である可能性は低いけれども、温泉橋の写真も掲載しておきます。

こちらがWikipediaに掲載されていた旧・武田尾駅の駅舎の写真です。右はホームの写真です。旧・武田尾駅は温泉橋の近くにありました。

こちらがWikipediaに掲載されていた旧・武田尾駅の駅舎の写真です。右はホームの写真です。旧・武田尾駅は温泉橋の近くにありました。1899年1月25日に阪鶴鉄道として開業し1907年8月1日の国有化に伴い国鉄の駅となり1986年の新線に切り替わるまで使われました。国鉄の民営化は1987年なのでJRの駅として運営されたことはないことになります。

武田尾駅から武田尾温泉に行くと道路の途中にトンネルがありました。赤色の橋は武田尾橋です。

こちらが、トンネル入口です。すでに下で記事に書いている廃線跡にあったトンネルと同じ形式であることから旧・福知山線の廃止されたトンネルを道路のトンネルとして利用していることはすぐに分かりました。

文字は読めませんが銘板の形式も同じでした。調べた結果トンネルの名前は草山トンネルでした。

トンネル内部です。廃線跡のトンネルでよく見られた天井は煉瓦で壁は石造りの形式でした。トンネルの途中が照明とは別の光で明るくなっています。

明るくなっている部分を拡大いたしました。実はトンネルの途中から左方向に新しいトンネルを掘り武田尾橋の前に出るように改造をしたのでした。Googleのストリートビューで確認することができます。→ポチッ

草山トンネル内の分かれ道の部分をGoogleのストリートビューでも確認出来ました。右にまっすぐに進む方向が昔の福知山線です。左に曲がる方向が廃線後に新しく作られたトンネルで、そちらに進むと武田尾橋があります。写真をクリックするとストリートビューのオリジナルを表示します。

こちらが草山トンネルのと途中から武田尾橋の方に出てくるトンネルの出口です。こちらの写真は周辺散策の途中に撮りました。

そのトンネルを出ると目の前に武田尾橋がありました。

武庫川沿いを上流方向に進みました。途中にすでに紹介の足湯がありました。

進んでいくとトンネルがありました。

これが正面から見たトンネルの入口です。

観光バス専用道路として使われていました。

トンネルの銘板も今までのもの同じ形式でした。

中に入ることは出来ませんが入口から内部の写真を撮りました。今まではさらに上流側に向かうトンネルだと思っていましたが、地図にプロットして見て草山トンネルの出口であることが、今回判りました。

こちらがGoogle地図にトンネルをプロットした航空写真です。廃線となった武田尾駅~道場駅(1899年1月25日開業 1986年廃止)にあったトンネルは下記の4つです。航空写真内の大茂山トンネルの野田尾トンネルの位置やルートはネット内の記載内容から想像して書き込んだものです。草山トンネルを出たところに鉄橋があり鉄橋を渡ったすぐのところに大茂山トンネルの入口がありました。草山トンネルの長さはGoogle地図から計測したもので、カッコ内はネット内で記載されていた長さです。

草山トンネル 302m(241.7m 305m)

大茂山トンネル 250.5m

野田尾トンネル 305.6m

植山トンネル 117.1m

Google地図に登録されていた草山トンネルの出口の対岸正面の写真です。対岸のコンクリート構造物は鉄橋の橋脚で、その先の茂みの中に大茂山トンネルの入口があると思われます。ここに架かっていた鉄橋の名前は第三武庫川橋梁です。右はネットに掲載されていた大茂山トンネルの中から草山トンネルを撮った写真です。

Google地図に登録されていた草山トンネルの出口の対岸正面の写真です。対岸のコンクリート構造物は鉄橋の橋脚で、その先の茂みの中に大茂山トンネルの入口があると思われます。ここに架かっていた鉄橋の名前は第三武庫川橋梁です。右はネットに掲載されていた大茂山トンネルの中から草山トンネルを撮った写真です。第三武庫川橋梁の上を列車が走っている写真を転用させていただきました。見えているトンネルが大茂山トンネルで、鉄橋を渡って草山トンネルに入る貴重な写真です。鉄道ファンの方が撮られたのだと思います。

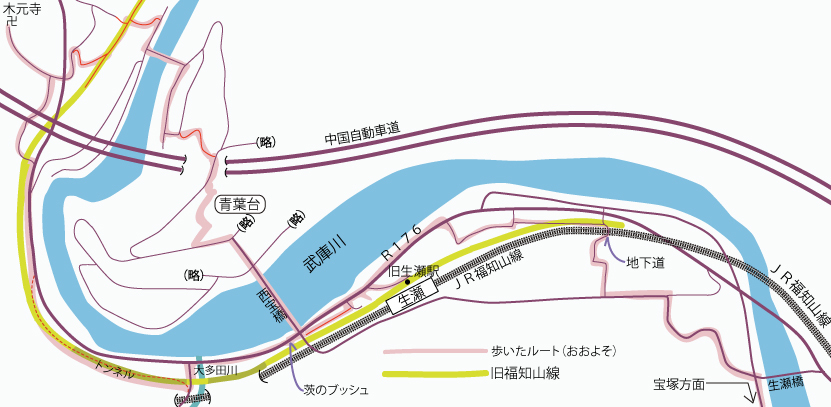

生瀬駅から道場駅までの旧・福知山線のルートを表示します。草山トンネル出口から道場駅までは右の図を参考に入力いたしました。旧福知山線の生瀬駅から道場駅の間のトンネル名を順番に記載いたします。

生瀬駅から道場駅までの旧・福知山線のルートを表示します。草山トンネル出口から道場駅までは右の図を参考に入力いたしました。旧福知山線の生瀬駅から道場駅の間のトンネル名を順番に記載いたします。 鉄橋に関しては武庫川を渡る鉄橋のみ記載し、支流を渡る鉄橋は省略しています。城山トンネルと当田トンネルの位置に関しては右の地図を参考にしています。

鉄橋に関しては武庫川を渡る鉄橋のみ記載し、支流を渡る鉄橋は省略しています。城山トンネルと当田トンネルの位置に関しては右の地図を参考にしています。生瀬駅→城山トンネル→当田トンネル→北山第1トンネル→北山第2トンネル→(名前不明のトンネル)→溝滝尾トンネル→第2武庫川橋梁→長尾山第1トンネル→長尾山第2トンネル→長尾山第3トンネル→武田尾駅→草山トンネル→第3武庫川橋梁→大茂山トンネル→野田尾トンネル→第4武庫川橋梁橋→第5武庫川橋梁→植山トンネル→第6武庫川橋梁→道場駅

武田尾駅から道場駅までの旧福知山線が入った昔の5万分の1の地形図を見つけたので、掲載します。赤く着色したラインは学生時代に自転車で通った道ですが、今の武庫川沿いの道は木が生い茂っていて通ることは難しいと思います。黄色のマークを付けたところが武田尾駅と道場駅です。Googleに書き込んだ線路のラインとほぼ一致するのでGoogle地図の修正はしませんでした。

2020年1月9日再掲載 タイトル:再掲載いたしました。

前記事で紹介した新入社員時代の懐かしい神戸の人達の間で行われているハイキングの会で、第80回ハイク(2020年2月15日土曜日)で丹波篠山周辺のハイキングの案内が2020年1月8日に届きました。幸いにもこの時に関西に行く機会があることからハイキングに参加することにいたしました。

散策場所は篠山城址(右の写真)、篠山城大書院、各種歴史館、武家屋敷などですが、実家のある宝塚から福知山線で篠山口まで行くことから福知山線の廃線を歩いたことを思い出したので、本記事を再掲載いたしまた。右の篠山城址の写真はWikipediaから転用させていただきました。

散策場所は篠山城址(右の写真)、篠山城大書院、各種歴史館、武家屋敷などですが、実家のある宝塚から福知山線で篠山口まで行くことから福知山線の廃線を歩いたことを思い出したので、本記事を再掲載いたしまた。右の篠山城址の写真はWikipediaから転用させていただきました。記事初掲載 2014/10/20 閲覧 0 /nice 0 /コメント 0

新日付掲載 2020/01/09 閲覧 3,823 /nice 95 /コメント 32

2020/01/11 閲覧 4,197 /nice 146 /コメント 46

追記掲載 2020/01/14 閲覧 4,532 /nice 158 /コメント 48

2020/01/15 閲覧 4,723 /nice 163 /コメント 48

2020/01/20 閲覧 5,193 /nice 179 /コメント 52

第72回ハイク神戸 第76回ハイク洛西 第77回ハイク万博

2014年10月20日掲載 タイトル:廃線となった旧・福知山線を歩きました。

実家のある宝塚の北に武田尾温泉があります。昔ながらの都会から離れた静かな場所で、学生時代に何度か自転車で行ったことがあります。2014年10月17日に電車で行ってみることにいたしました。JR宝塚塚駅を9時57分に乗ると10時5分に上の写真の武田尾駅に着きました。

駅に着いた時は廃線跡のことは知りませんでした。武田尾温泉を散策するのが目的だったので、武田尾駅(

より大きな地図で 武田尾温泉散策 を表示

散策が終わったら電車に乗って帰るつもりでした。1時間程度歩いて温泉橋の辺りで、この案内を見つけました。この中のJR廃線敷に興味を感じたので行ってみることにいたしました。

ここが入口です。本来の入口は工事中のため仮設のルートからJR廃線敷きに入りました。ハイキングコースになっていたのです。

廃線敷は枕木の残った小道でした。おそらく数百m歩いて戻ってくるものだと思い歩き始めましたが、いくら歩いても行き止まりにならなかったのです。この路線は武庫川沿いに走ったいた単線の福知山線でしたが、スピートアップと複線化のために長いトンネルで直線的な新線が出来たために1986年に廃線になったものでした。線路からの景色がすばらしかったことから廃線敷とし整備保存されたようでした。

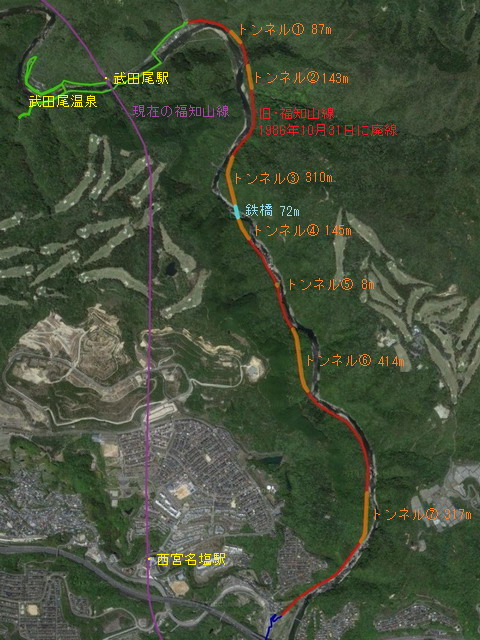

下記の航空写真の赤いライン(━━)が廃線敷です。数百mで行き止まりになるどころか4.8km(Google地図での計測では4.73km)もあり、次の駅近くまで歩けるハイキングコースでした。コースには7つのトンネルがあり一番長いトンネルは414mもありました。途中には武庫川(渓谷)を渡る鉄橋もある変化豊かなすばらしいハイキングコース(ウォーキングコース)だったので全コースを紹介することにいたします。紫色のライン(━━)が現在の福知山線です。

トンネルの長さはGoogle地図で読み取った長さなので公式の数値とは若干違うかもしれません。トンネルは7つすべて紹介します。廃線跡の長さはGoogle地図で4.73kmですが、武田尾駅から廃線跡を歩いて西宮名塩駅までの総距離は6.72km(=0.67km+4.73km+1.32km)になります。

0.67km 武田尾駅→廃線始点

4.73km 廃線跡(━━) → Googleルート図

1.32km 廃線終点→西宮名塩駅

旧・福知山線は片側が川で反対側が急な崖となったところを走っていました。ここは川幅が広いけれども途中では渓谷のような景観となります。

崖には鉄製の梯子が取り付けられていました。福知山線として使われていたころの名残の遺物です。

上の写真の猿梯子は、この写真の左端に写っています。

全行程の4.8㎞の間は人家は無く道路もない自然豊かな場所でした。

1899年1月25日 本線部分が出来て武田尾駅・道場駅・三田駅が開業

1986年8月01日 宝塚駅~三田駅間が新線になり旧・福知山線は廃線

上の写真を撮った場所は橋の上で、その橋の下には地元で滝ヶ平井川と呼ばれている新田川が流れていました。この川の上流に立合新田と呼ばれている小さな集落があり、そこの住所は宝塚市切畑滝ケ平井なのです。

この場所は長尾淵と名付けられていました。

廃線(1986年8月1日)になる前の写真をネットから転用させていただきました。今から35年前の1985年8月(廃線1年前)に撮られた貴重な写真です。この場所を歩いたのです。

特急まつかぜ(キハ181系)と急行丹波(キハ55系)を交互に表示しています。2枚の写真は上流側と下流側から撮られた写真ですが、川の護岸の石垣に生えている草の形から同じ場所を撮った写真と思われます。2枚の写真の内1枚(急行丹波)は、コンクリートの壁の感じからトンネル①(長尾山第3トンネル)の上から撮られた可能性があるように感じます。L形鋼(アングル)で作られた手摺もそのあたりは多かったです。機会があれば確認してみたいと思います。

撮影:泉谷 純

昔のままのL形鋼で出来た手すりが印象的でした。この辺りが列車が通っている上の写真の可能性があると感じた場所です。

しばらく歩くとトンネル①(87m)が見えてきました。石とレンガで出来たトンネルです。トンネルの名前をネットで調べると長尾山第3トンネルでした。

トンネルのすぐ横辺りは川の流れが急になっていました。崖が川に迫っているために水路が狭くなっているのだと思われました。

煉瓦の並びが美しいのでトンネルの入口の部分を拡大しました。

トンネルの内部です。壁は石垣で出来ており天井は煉瓦(レンガ)でした。枕木が鉄道のトンネルであることを感じさせてくれました。

入口方向(武田尾方向)を振り返った景色です。

出口方向(生瀬・宝塚方向)です。レンガの天井が見事です。ただし出口近くの天井はコンクリートになっていました。

出口近くにはトンネルを横断する形で水路がありました。

こちらが外から見た出口です。

結構、整備されていることが判ってもらえると思います。土砂崩れ防止のためにコンクリートのトンネルが追加された形でした。

ここまで武田尾駅から1000mの距離です。案内板も整備されていました。桜ふれあい広場の表示もありました。

こちらが桜ふれあい広場です。桜の咲く季節が想像されます。

廃線敷沿いには桜の並木が続いていました。次のトンネルが見えてきました。

トンネル②(143m)は直線のトンネルでした。トンネルの名前は長尾山第2トンネルです。

トンネル内部を低いアングルで撮ってみました。

入口の方を振り返った景色です。すれ違った人が私が入ってきた入口の方に向かっています。

トンネルの出口です。両サイドの石垣が印象的でした。

両サイドの石垣は長く続きました。ここは低かったのでトンネルにしなくても列車が通るところだけを削り取るだけで線路を敷くことができたのだと思います。

上の写真の石垣にはびっしりとマメヅタが付いていました。

対岸には小さな橋がありました。この橋を見てもらったら判るように橋は道路より高くなっており階段を登って渡る形式であることから徒歩専用の道であることが推察できました。

ここは桜の名所でもありました。この辺りは親水広場と呼ばれています。写真に写っている階段を上ると桜の園(亦楽山荘)に行けるようです。ここからさらに廃線敷を350m進むと展望広場があると書かれています。

親水広場の前は川辺りまで下りることができました。これから進んでいく下流方向を撮りました。

おそらく桜の木だと思います。

枕木がはっきりと表れていると、ここが廃線跡だったことがより強く実感されます。

山からの土砂くずれで道が途切れています。

気にせずに土砂崩れの上を歩いて前に進みます。

案内板をみると、トンネル③までには沢山の広場が作られていました。上の土砂崩れを越えると展望広場でした。この案内板は武田尾駅にあったものです。

エントランス広場 → 休憩広場 → 桜ふれあい広場 → 親水広場 → 展望広場

静かな雰囲気になってきました。大きな石がベンチ代わりに置かれています。展望広場と名前が付けられている場所です。こんなところでお弁当を食べるのもいいですね。この配線跡を蒸気機関車が通っていたころ(無煙化以前)の写真をネットから右下に転用させていただきました。この蒸気機関車はC11で1946年に作られて写真が撮られた1968年まで走っていたそうです。福知山線で最後に蒸気機関車が走ったのは1969年9月だそうです。周囲の雰囲気から蒸気機関車が撮られたのは下の大きな写真に近い場所の可能性があります。川沿いの崖の両側から煙が出ているトンネルは長尾山第1トンネルまたは長尾山第2トンネルかもしれません。下の写真の中に写っている水色の橋は神戸市水道局の水道橋です。右下のC11形蒸気機関車の写真にも似た橋が写っているけれども小さいので同じ橋かどうかは確定できません。

福知山線で使われていた蒸気機関車

福知山線で使われていた蒸気機関車8800形蒸気機関車

C50形蒸気機関車

C54形蒸気機関車

C55形蒸気機関車

C57形蒸気機関車

D51形蒸気機関車

C11形蒸気機関車

Google地図に登録されていた水道橋を上から撮った写真を紹介します。

上流(武田尾)側の景色です。こちらの方向から歩いてきました。

下流(宝塚)側の景色です、

三つ目のトンネルが見えてきました。川を渡っている橋は水道橋です。この辺りまでの廃線敷は土砂崩れのところ以外は整備されていました。大きな案内板がトンネルの手前に建てられていました。水道橋も大きく見えてきました。水道橋の正式名は神戸水道第二水道橋で住所は宝塚市切畑長尾山です。1921年にこのライン(千苅貯水池~神戸市街地)の水道が完成したので水道橋はそれ以前に完成したことになり、上で紹介の1968年の蒸気機関車の写真に水道橋が写っていても不思議ではありません。

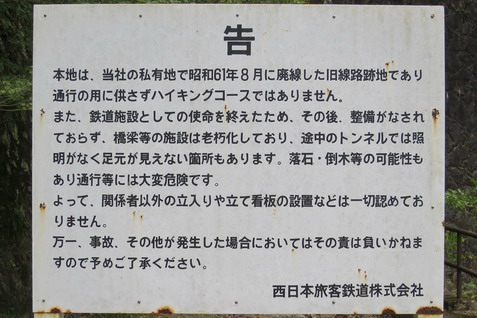

此の先は自己責任で歩いてくれとの説明でした。1986年8月に廃線となったことも書かれていました。

これがトンネル③(310m)です。このトンネルに入って、すぐに「告」の案内板の意味が解りました。トンネルの名前は長尾山第1トンネルです。

トンネルは曲がっており310mの長さのために真っ暗闇になるのです。ここに来る人は懐中電灯を持ってくることが常識だったのです。光が無いと一歩も歩けなくなります。さらにここは足場も悪いのです。私は廃線敷があることを知らなかったので、当然ですが懐中電灯は持っていませんでした。携帯電話の照明機能でなんとか歩くことが出来ました。

昔に中国の黄山で日の出を見るために御来光スポット(清凉台)に朝早く行く時にガイドの方が携帯電話の液晶画面を懐中電灯代り使っていたので、すぐに携帯電話を使うことを思いついたのでした。雲が多くて御来光は見ることは出来ませんでしたが右の写真の幻想的な景色に出会えることができました。

昔に中国の黄山で日の出を見るために御来光スポット(清凉台)に朝早く行く時にガイドの方が携帯電話の液晶画面を懐中電灯代り使っていたので、すぐに携帯電話を使うことを思いついたのでした。雲が多くて御来光は見ることは出来ませんでしたが右の写真の幻想的な景色に出会えることができました。

こちらがトンネルの出口です。

トンネルの出口の正面に鉄橋がありました。ここで行き止まりかと思いました。鉄橋の名前は武庫川第2橋梁だそうです。

私が撮った下の大きな写真のように鉄橋の右側に人間が歩ける通路があったことから前に進めました。

私が撮った下の大きな写真のように鉄橋の右側に人間が歩ける通路があったことから前に進めました。現在は右の写真のように鉄橋の中央に歩道が作られています。右の写真はネットから転用させていただきました。上り側から撮った写真と下り側から撮った写真を5秒間隔で表示します。

手をいっぱいに伸ばして進行方向を撮りました。進行方向に4つ目のトンネルが見えます。すばらしい景色に出会いました。枕木の上に線路のように山形鋼(アングル)が取り付けられています。もしかしたらこの時から歩道を取りつける計画が進められていたのかもしれません。

私が歩いてきた方向です。つまり写っている人と橋の上ですれ違ったわけです。

鉄橋を渡り切って鉄橋を正面から撮りました。

川幅も狭くなり、川の景色も渓谷のようになってきました。

トンネル④(145m)の入口です。こちらのトンネルの名前は溝滝尾トンネルです。溝尾滝トンネルと記載しているサイトもありますが、数は0.7%(9÷1350)なので溝滝尾トンネルが正解と思われます。

ここのトンネルも壁は石で天井はレンガでした。

トンネルから振り返ると、先ほどの鉄橋を見ました。

トンネルの出口でハイキングの人が休まれていました。

川の景色も、さらに岩肌が美しい渓谷となってきました。

その渓谷の脇を列車が走っていたのです。

水が多い時は岩肌の上面まで水位が上がるのだと思います。

さらに進みます。

さらに急流になってきました。

滝のような落差で水が流れていました。

かなりの川幅で勢いよく水が落ちるように流れていました。

拡大いたしました。この急流の部分は溝滝と呼ばれているそうです。他に雄滝と雌滝があるそうですが、普段は滝と分からない程度の勢いだそうです。

動画で見てもらうと迫力が判ってもらえると思います。

木が生い茂亭るところもありました。

これがトンネル⑤(8m)です。自然のトンネルではなく落石防止のために人工的に作られたようなトンネルでした。ネットで調べた範囲では名前は見つかりませんでした。

6つ目のトンネルです。今回の中で最も長いトンネルでした。

これが最も長いトンネル⑥(414m)です。このトンネルも懐中電灯が無いと通り抜けることが出来ません。こちらのトンネルの名前は北山第2トンネルです。

トンネルの入口に北山第二の文字が読み取れる鉄製の銘板が取り付けられていました。錆びていて読み取りにくいけれどもクリックして拡大すると判りやすいと思います。

携帯電話の照明機能でゆっくりと進みました。この中を昔は列車が走っていたのです。

枕木が壁に立掛けられていました。

トンネル⑥の出口です。皆さんお弁当タイムでした。

私はそのまま進みました。

川幅が広くなり、川の景観も変わってきました。

川の景色をもう一枚紹介します。

右側の石垣が印象的でした。ここに線路を作るのは大変な工事だったと思います。

退避場所は川に突き出ていました。保安員の人が列車をやり過ごした場所なのだと思います。

川の水の流れも静かになってきました。

ここでもお弁当タイムでした。

最後のトンネルとなるトンネル⑦(317m)の入口です。この最後のトンネルの名前は北山第1トンネルです。

トンネルの入口にも鉄製の銘板が取り付けられていましたが、錆びていて北山第一の文字は読み取れませんでした。クリックするとトンネル全体を特別に大きく拡大いたします。

ここの内面はコンクリートでした。

出口の景色は開けていました。

トンネルの出口です。こちらのトンネルには出口側にも鉄製の銘板が取り付けられていました。木の葉があって分かりにくいと思いますがトンネルの左側です。

トンネルの出口です。こちらのトンネルには出口側にも鉄製の銘板が取り付けられていました。木の葉があって分かりにくいと思いますがトンネルの左側です。

他のトンネルにも鉄製銘板があるかどうか気になって撮った写真を確認するとトンネル①②③で銘板を確認いたしました。残念ながらトンネル①②の文字は読み取れませんでしたが、トンネル③の銘板では長尾山の文字と数字が読み取れました。トンネル④⑤は、撮った写真内では確認出来なかったので、次に行く機会があれば探してみたいと思います。この次は100円ショップでLED懐中電灯を買って、今回と反対方向の下流側から歩いてみたいと思います。武田尾に着いたら足湯に浸かってから帰るつもりです。

他のトンネルにも鉄製銘板があるかどうか気になって撮った写真を確認するとトンネル①②③で銘板を確認いたしました。残念ながらトンネル①②の文字は読み取れませんでしたが、トンネル③の銘板では長尾山の文字と数字が読み取れました。トンネル④⑤は、撮った写真内では確認出来なかったので、次に行く機会があれば探してみたいと思います。この次は100円ショップでLED懐中電灯を買って、今回と反対方向の下流側から歩いてみたいと思います。武田尾に着いたら足湯に浸かってから帰るつもりです。

遠くからトンネルの出口を撮りました。7つのトンネルをリストで紹介します。トンネルの全長はGoogle地図の航空写真で計測した長さで、括弧内( )はネット内で出てくる長さです。括弧内の最初の数値は西宮観光協会が発行している廃線敷マップに書かれている数値です。-

トンネル① 長尾山第3トンネル 87m (91m、87m、59.1m)

トンネル② 長尾山第2トンネル 143m (147m、143m)

トンネル③ 長尾山第1トンネル 310m (306m、310m、307m)

トンネル④ 溝滝尾トンネル 145m (149m、138.6m)

トンネル⑤ 不明 8m (未記入、不明)

トンネル⑥ 北山第2トンネル 414m (413m、412m、397m)

トンネル⑦ 北山第1トンネル 317m (319m、318m)

上流から流されてきた石が沢山ありました。大きな石を見ると増水した時の水の勢いが感じられました。

開けてきましたが人家はありません。

私が歩いてきた上流側の写真です。

こんなに大きな石も流れる急流になることもあるのです。この大きな石は高座岩と呼ばれているそうです。

小さな鉄橋の上にぶ厚い鉄板が魅かれて人が歩けるようになっていました。「橋りょう上歩行禁止!」の表示は列車が運行していた時代の表示だと思われます。右側には人が渡れるように作られていましたが今は板がないので渡れません。鉄橋の名前は姥ケ懐川橋梁です。下を流れる川の名前は姥ケ懐川(うばがふところがわ)と推測されますが、確定できていません。上流の名塩北公園内の案内板では「どんじり川」と記載されています。姥ケ懐川橋梁の下を流れる川の名前を「どんじり川」と記載しているサイトもありました。

兵庫県のホームページやWikipediaに武庫川の支流として登録されている名前は「どん尻川」でした。中には鉄橋の名前に「どん尻川橋梁」を使っている説明PDFもありました。

鉄板の下には枕木があるので、昔は鉄橋だったことが判ってもらえると思います。

ここの川の景色も紹介します。

面白いものも残されていたので登ってみました。見張り岩と呼ばれているものかもしれません。

最後の鉄橋です。鉄橋の名前は名塩川橋梁です。この鉄橋の上を蒸気機関車やディーゼル機関車などが走っていたのです。鉄橋の下には武庫川に流れ込む名塩川(なじおがわ)が流れています。名塩川は赤坂峠付近を水源として、猪切谷川を支流に持つ6.1kmの長さの川だそうです。

ここにも廃線敷を歩くのは自己責任であることの「告」の表示があり少し進むと廃線敷は終わりました。

愛戦跡(廃線敷)入口から駅までの道が分かりにくいので西宮観光協会が発行している廃線敷マップから切り取った地図を紹介します。

赤色ライン━が今回紹介した旧・福知山線のハイキングコース(ウォーキングコース)でした。この後は電車に乗らないで青色ライン━を歩いて逆瀬川の実家まで行きました。実家の場所が特定されないように青色ラインは実家の近くで止めています。紫色のライン━が現在の福知山線です。

より大きな地図で 廃線 を表示

追伸2014年10月20日から蓼科と上高地に2泊3日の旅行に行って来ます。その間は皆さまところへの訪問が出来なくなることお許しください。今回もワンコ(ムサシ)を連れて車で行きます。上高地には連れていけないので蓼科の友達の家で留守番してもらうつもりです。

武田尾温泉での朝食 [武田尾]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

武田尾温泉で泊まったマルキ旅館の夕食を記事で紹介したので朝食も紹介させていただきます。朝にお風呂に入ったりと、ゆっくりとしたかったので朝食は8時半からにしていただきました。食事までに朝の散歩と朝風呂を楽しんだ後に食事となりました。朝食は夕食と同じ部屋に用意されて時間になると案内されました。

武田尾温泉で泊まったマルキ旅館の夕食を記事で紹介したので朝食も紹介させていただきます。朝にお風呂に入ったりと、ゆっくりとしたかったので朝食は8時半からにしていただきました。食事までに朝の散歩と朝風呂を楽しんだ後に食事となりました。朝食は夕食と同じ部屋に用意されて時間になると案内されました。こちらが朝食です。新米のごはんと味噌汁の朝食は久しぶりです。

刺身コンニャクです。酢味噌でいただきました。

煮物もありました。

野菜のおひたし

鮭と玉子焼きです。

黄色の器は高野豆腐と椎茸の煮物で、ピンクの器はコンニャクとレンコンの料理で、白の器は蒲鉾が入っていました。

最後は紅茶かコーヒーが選択出来ました。母と叔父さんたちが集まったのは約25年ぶりのため食事の後も渓流を見ながら、ゆっくりと話を楽しんでいました。マルキ旅館を発ったのは10時となりました。私が子供のころに母方の実家の山口県の岩国に行った時には叔父さんたちに、よく遊んでもらいました。武田尾温泉の記事はとりあえず今回の記事で終了です。他の武田尾温泉の記事を見たい方はトラックバックの欄のタイトルをクリックしてください。

最後は紅茶かコーヒーが選択出来ました。母と叔父さんたちが集まったのは約25年ぶりのため食事の後も渓流を見ながら、ゆっくりと話を楽しんでいました。マルキ旅館を発ったのは10時となりました。私が子供のころに母方の実家の山口県の岩国に行った時には叔父さんたちに、よく遊んでもらいました。武田尾温泉の記事はとりあえず今回の記事で終了です。他の武田尾温泉の記事を見たい方はトラックバックの欄のタイトルをクリックしてください。

夕食は三田牛のすき焼きでした。 武田尾温泉 [武田尾]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

兵庫県の武田尾温泉で泊まったマルキ旅館の部屋やお風呂を紹介させていただいたので、ここでは夕食を紹介したいと思います。夕食は三田牛のすき焼きをいただきました。泊まった部屋の近くの別の部屋にすき焼きが用意されていました。

これが三田牛(三田肉)です。1人当たり250gが用意されていました。

こちらの皿が3人前(750g)でテープルの奥の皿に2人前(500g)の計1250gが用意されていました。

三田牛は但馬牛の子牛を、三田肉流通振興協議会が指定した三田市とその周辺の生産農家で25ヶ月以上育成した牛のことです。実は世界に知られる神戸ビーフ(神戸牛)の元祖は三田牛の肉だったと言われています。開国により神戸港が開港し、外国人居留地の外国人の食用として肉の需要が生まれ、三田の荷役牛を太らせるて飼育したところ、霜降り肉で美味しいと絶賛され外国人の間でKobe Beef(神戸牛)と呼ばれるようになったそうです。

肉質を感じていただくために拡大足しました。クリックするとさらに拡大します。

こちらが野菜類です。比較的よく見る食材ですが、あまり見かけないのが左下のものです。食べてみて麩(ふ)のような味わいでしたがどっしりとした重量感があったので生麩と賦の中間的な食材のように感じました。

旅館の方が作ってくれました。最初に肉を焼きました。

野菜関係も一通り入れました。やっぱり、割り下など、家のすき焼きとは一味違っていました。

やっぱりビールが飲みたくなります。すき焼きだけでも十分な量があるのですが、目立ちすぎない範囲で、前菜、天ぷら、ごまどうふ、に香物が付いていました。

こちらは前菜5品です。

こちらは天ぷらです。

地元の新米のご飯です。私は最後までビールでしたが、食事が終わって余ったごはんは旅館の人がおにぎりにしたくれたので、翌朝食べましたが、冷えていても美味しかったです。

デザートは旬の果物でした。

武田尾温泉の無料の足湯 [武田尾]

写真の上のカーソルが の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

兵庫県武田尾温泉に泊まったマルキ旅館の部屋の露天風呂から、武庫川の対岸の駐車場の右側に足湯が見えました。

すでに前々記事で紹介した通り、泊まったのは2015年10月2日でした。

露天風呂から上がって部屋の方からよく見ました。駐車している車の右側に足湯があるのが判っていると思います。判りにくいのに足湯を発見したのを不思議に思われたのではないでしょうか。この場所に無料の足湯があることは昨年(2014年)から知っていたのです。

足湯の辺りを拡大いたしました。

小さな子供さんを連れた家族の方が利用されていました。

実はこの足湯には昨年の2014年10月17日に来たことがあるのです。その時の写真を紹介いたします。この時は先客の方が一人、利用されていました。

いい雰囲気でした。

横の岩を見ると水が浸みだしてきており、さわってみると温かでした。まさに天然温泉でした。

私もさっそく足湯に入ってみました。もちろん誰でも利用できる無料の足湯なのです。記念のために、先に足湯に入っていた人に写真を撮っていただきました。

この足湯から武庫川渓流を挟んだ対岸の正面に趣のある旅館がありました。この時、一度は泊まってみたいと思ったのです。その思いが一年後に実現したわけです。

写真は、今回泊まったマルキ旅館です。旅館の右端の2階部分の2間が我々の泊まった「立花の間」です。

我々が泊まった「立花の間」の辺りを拡大いたしました。よしず(すだれ)がかかっているところが「立花の間」専用の露天風呂です。

泊まった部屋「立花の間」の配置図がホームページにあったので掲載させてもらいました。8畳+7畳の広さがありました。冒頭の写真は「ひのき露天」と書かれたところから撮りました。

武田尾温泉の周辺の地図で足湯の場所を紹介します。

ここには4軒の旅館があります。

武田尾で静かなブームになっているのが単線時代の旧福知山線・廃線ウォーキングなのです。生瀬駅あるいは西宮名塩駅から6km(廃線跡は4.7km)歩いた後、少し足を延ばして足湯で足を休めるのもいいかもしれません。私は両方ともに知らなかったので足湯に入ってから廃線ウォーキングをいたしました。また、偶には旅館に泊まって温泉に入って美味しい料理を食べるのはいかがでしょうか。

━ 旧福知山線・廃線跡 ━ 現在の福知山線

廃線跡には7つのトンネルと鉄橋が残されており渓流のすばらしい景色に出会います。昨年掲載した記事を見てみてください。→ポチッ

いろんなお風呂を堪能いたしました。 武田尾温泉 [武田尾]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

上の写真は、我々が2015年10月2日に泊まった兵庫県武田尾温泉のマルキ旅館の右の写真の「立花の間」の専用露天風呂です。

上の写真は、我々が2015年10月2日に泊まった兵庫県武田尾温泉のマルキ旅館の右の写真の「立花の間」の専用露天風呂です。総ひのき造りの露天風呂でした。専用の露天風呂の付いた部屋は6つあるそうです。

旅館には14時に到着したので、すぐに露天風呂に入ってみました。紅葉の時期には落ち葉が湯船に落ちてきそうでした。我々が泊まった「立花の間」は専用露天風呂は敷地内から温泉の源泉を引いているそうです。「立花の間」以外では「南天の間」と「せんだんの間」も源泉を引いているそうです。

「立花の間」以外の部屋の露天風呂の写真をパンフレットから紹介します。上段の左から「南天の間」、「せんだんの間」の露天風呂で、下段の左から「あおいの間」、「ぼたんの間」、「ふきの間」の露天風呂です。全て形が違うのが、こちらの旅館の特徴なのかもしれません。

部屋も露天風呂も武庫川渓流に面していました。露天風呂から上流側を見た景色です。川の対岸に見えるのは「紅葉館・別庭あざれ」です。

露天風呂から下流側を見た景色です。赤い吊橋が見えますが、武田尾橋です。

こちらが下流側の朝の景色です。朝もやが趣のある雰囲気を感じさせたくれました。武田尾橋は霧で霞んでいます。

対岸から「立花の間」を撮った写真です。2階の2間が「立花の間」で「よしず」が下がったところが部屋専用の露天風呂です。1階の2間が「南天の間」です。

屋根の左上奥の「よしず」の部分が貸切の展望露天風呂です。

我々の泊まった部屋の戸から撮った写真です。奥の階段を上っていくと貸切の露天風呂があります。

貸切の露天風呂は「さくら湯」と「もみじ湯」があります。入りたいときにフロントに電話して、空いていると、露天風呂に入ることが出来ます。事前の予約は出来ないとのことでした。さっそく連絡して入浴いたしました。

入ったのは「さくら湯」でした。

湯船もスペースも大きいくて気持ちがよかったです。

脱衣場も趣がありました。

貸切展望露天風呂「さくら湯」からの景色です。

もみじの湯の入口です。

こちらが「もみじ湯」の湯です。入りませんでしたが写真だけ撮らせてもらいました。

旅館の屋内にも2つお風呂があります。それぞれ男湯と女湯に使われていましたが日によって変えています。この表示は10月3日の朝で、前日は反対の表示になっていました。

こちらが「せっこくの湯(巌窟温泉)」です。のお風呂は到着した10月2日は男湯でした。翌日の朝には女湯になっていました。自然の岩をくり抜いた洞窟風呂で、明治末に手作業で掘って造ったそうです。浴場にはマルキ旅館のシンボルであるダルマの手焼きタイルが飾られたレトロナお風呂でした。

温泉は無色透明の単純泉でラジウムを含んでいるのが特徴です。

洞窟風呂(巌窟風呂)の部分を拡大いたしました。巌窟は岩の洞穴を意味します。

雰囲気を感じてもらうために、さらに拡大いたします。

こちらは「みずひきの湯」です。到着した日は女湯でしたが、翌朝は男湯となっていたので入浴いたしました。つまり一泊すると入ることが出来るお風呂は5ケ所になるわけです。部屋付の露天風呂を含めると旅館には10ケのお風呂があることにもなります。

竹で作られたような囲いの部分の建物の奥にお風呂があります。

手前の囲いの方が「せっこくの湯」で、渡り廊下の向こう側にある囲いの方が「みずひきの湯」です。囲いの部分は趣のある庭になっていました。

武田尾温泉に泊まりました。 マルキ旅館 [武田尾]

写真の上のカーソルが の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

2015年10月2日~3日に実家がある兵庫県の宝塚の近くにある武田尾温泉に泊まりました。長く宝塚に住んでおり武田尾温泉の存在は知っていましたが泊まるのは初めてでした。埼玉県川越市に住んでいる叔父さん(母の弟)が姫路で大学の同窓会をしたのを機会に母とその兄弟たちが集まりたいとのことで、武田尾温泉の旅館を予約したのです。そして私も参加させてもらったわけです。私は実家の宝塚からレンタカーで母と行きました。叔父さんたちは姫路に14時ごろに待ち合わせて最寄駅の武田尾駅までJRで来て、そのあと旅館の車でここまで来たわけです。

2015年10月2日~3日に実家がある兵庫県の宝塚の近くにある武田尾温泉に泊まりました。長く宝塚に住んでおり武田尾温泉の存在は知っていましたが泊まるのは初めてでした。埼玉県川越市に住んでいる叔父さん(母の弟)が姫路で大学の同窓会をしたのを機会に母とその兄弟たちが集まりたいとのことで、武田尾温泉の旅館を予約したのです。そして私も参加させてもらったわけです。私は実家の宝塚からレンタカーで母と行きました。叔父さんたちは姫路に14時ごろに待ち合わせて最寄駅の武田尾駅までJRで来て、そのあと旅館の車でここまで来たわけです。今回泊まった旅館は武田尾にある4つの旅館の一つであるマルキ旅館です。その旅館は武庫川の渓流沿いにありました。写真に写っている建物はすべてマルキ旅館です。創業は118年前の明治30年(1897年)で、長い歴史の中で増改築をしたきたのだと思います。ここに写っている建物が全てではなく左の小さな小川沿いにも建物が続いていました。

名前 マルキ旅館

名前 マルキ旅館住所 兵庫県西宮市西瀬町名塩5313-35

電話 0797-61-0221

HP http://www.marukiryokan.jp/

玄関に飾られていた昔のマルキ旅館の写真です。当初の建物は今の場所ではなく、現在よりも駅側にあったそうです。

武田尾温泉自体は歴史が古く、この近くに隠れ住んでいた豊臣方の落ち武者であった武田尾直蔵(たけだお なおぞう)が374年前の1641年(寛永18年)に、薪拾いの際に発見した湯だそうです。武田尾の名前も発見者である武田尾直蔵から来ているそうです。寛永18年は江戸幕府になって38年目で、第4代将軍である徳川家綱が生まれた年です。

こちらはネットから転用させていただいた同時期の武田尾温泉の全景写真です。建物の形からマルキ旅館が中央より少し右にあることが判ります。

上の昔の全景写真に近い構図の現在の写真です。川の中の大岩は今もあります。大岩の位置から全体の位置を比べることが出来ると思います。

関西の温泉で有名なのは、日本最古泉と言われている有馬温泉ですが、周りに自然以外は何もない武田尾温泉は隠れ家的な温泉なのです。

A 武田尾温泉 西宮市 / 宝塚市

B 有馬温泉 神戸市

C 宝塚温泉 宝塚市

玄関をくぐったところです。

中に入って玄関を見た景色です。

玄関脇にはくつろげるロビーがありました。

別の角度から見たロビーです。

階段で2階にあがり長い廊下を進むと我々の泊まる「立花の間」の前に出ました。写真に写っている2つのドアが「立花の間」の入口です。

立花の間は2部屋で構成されていました。こちらの部屋にはトイレと洗面所がありました。窓の外は武庫川が流れていました。縁側にある椅子で母がくつろいでいます。

こちらが、もう一部屋の写真です。床の間の左側の扉は専用露天風呂の入口です。

部屋の配置図がホームページにあったので掲載させてもらいました。8畳+7畳の広さがあります。

こちらが立花の間の露天風呂です。

総ひのき造りの露天風呂でした。正面には「よしず」が下げられていました。

二階の「よしず」の部分が、今回の「立花の間」の露天風呂です。一階は「南天の間」の露天風呂です。2つの部屋以外に専用の露天風呂がついているのは「ふきの間」と「ぼたんの間」と「せんだんの間」と「あおいの間」です。

実は去年の2014年10月17日にも散策のために武田尾に来たことがあります。その時、川の向かい側からマルキ旅館の写真を撮っていたのです。この写真で立花の間の2部屋と露天風呂の場所が判ってもらえると思います。

実は昨年に武庫川渓流を挟んだ対岸から今回泊まった旅館を見て一度、泊まってみたいと思ったのです。その思いが一年後に実現したわけです。旅館の右端の2階部分の2間が我々の泊まった「立花の間」です。

夕食と朝食はこちらの部屋でいただきました。こちらの部屋もくつろげる空間でした。5人で食事するには贅沢な広さがありました。

夕食と朝食はこちらの部屋でいただきました。こちらの部屋もくつろげる空間でした。5人で食事するには贅沢な広さがありました。夕食は三田牛のすき焼きでした。

こちらの写真は朝食風景です。後日、夕食と朝食を紹介したいと思っています。

こちらの旅館のすばらしいところは、窓の外の景色です。

正面の川の景色です。川の向こう側は4軒ある旅館の一つである紅葉館です。

露天風呂から上流側を見た朝もやの景色です。

露天風呂からの下流側の朝もやの景色です。遠くに趣のある吊橋が見えました。

明るいうちに撮った吊橋です。名前は武田尾橋です。武田尾駅から旅館までの間にある吊橋で駅からは、個の吊橋を通ってきます。

お風呂に行く渡り廊下を外から撮りました。左側の建物にマルキ旅館のお風呂があります。

旅館のお風呂に行く渡り廊下の窓から小川の上流を見た景色です。別の旅館である「河鹿荘」が見えます。小川の左側の建物で「よしず」がかかったところがマルキ旅館の室内のお風呂です。露天風呂は武庫川沿いの建物の最上階にあります。

河鹿荘の茅葺の建物です。

河鹿荘よりさらに奥に別の旅館である「武田尾温泉・元湯」があります。

武田尾温泉の周辺には4軒の旅館しかありません。その4軒の旅館の場所を紹介いたします。この辺りの川の北側は宝塚市で、南側が西宮市のため、紅葉館は宝塚市で、他の3つの旅館は西宮市になります。最も古い創業なのが1887年「武田尾温泉・元湯」で、次が1893年の「紅葉館」です。紅葉館は2004年の台風23号で壊滅的な被害を受けましたが4年後に新館を建てて廃業の危機を乗り越えたそうです。

2018年5月のGoogleの航空写真ではマルキ旅館の建物は取り壊されて、何らかの建設工事が行われているように見受けられます。ネットで検索してみると2015年11月30日に武庫川河川改修工事のため、取り壊し一時閉館で、3年後を再開予定と書かれていました。なんと我々が泊まった2015年10月2日の2ケ月後に閉館したのでした。