我家の秘伝の自家製ハンバーグ と 久々のハンバーガー [料理]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

夕食に上の写真のハンバーク(Hamburg Steak)を作ってもらいました。レストランやハンバーク専門店に食べに行ったことがありますが、ひいき目(贔屓目)かもしれませんが負けていない味です。長年作っているからだと思いますが、少なくともレストランの平均値よりは上だと思います。添えられているのはキャベツの千切りと熱々の素揚げしたジャガイモです。

さらに前々記事で紹介した揚げ浸し(揚げびたし/揚げひたし)も作ってもらいました。今回の揚げ浸しにはナス(茄子)以外にオクラとミョウガとエリンギが入っていました。野菜を素揚げするときにジャガイモも揚げたのだと思います。

揚げ浸しは自分で取り分けて食べました。

千切りのキャベツはドレッシングで食べることが多いのですが、この日はマヨミーズにウスターソースをかけていただきました。家内はマヨネーズに醤油をかけていただきました。

やっぱビールを飲みたくなる料理でした。

もう一度、冒頭で紹介したハンバーグの写真のハンバーク部分を〆として掲載します。ちなみにハンバーグのルーツは一説ではありますが、遊牧民タタールのタルタルステーキまで遡るとされているそうです。馬を食料とした遊牧民が筋張った肉を食する際に食べ易くするために挽肉にして生肉のまま食べるタルタルステーキがドイツに伝わり加熱などの独自の発展を遂げ、ハンブルク(Hamburg)で労働者の人気料理になったのが17~18世紀頃だそうです。したがってドイツ・ハンブルク地方がハンバーグの起源とも言われているようです。面白いことに「ハンブルク風」のドイツ語訳が「ハンバーガー・スティル(Hamburger Stil)」です。

ハンバーグは4個作ったので昼食ではハンバーガー(Hamburger)を作ってもらいました。タイトルにあるようにハンバーガーは久しぶりでした。

飲み物はWelch's(ウェルチ)のグレープジュースです。

分厚いハンバーグと沢山の野菜をイングリッシュマフィンに挟んでいます。味付けはシンプルにハンバーグはケチャップで、野菜はマヨネーズです。トマトは近くの野菜直売所で買ってきたものです。

上の写真では分厚さが判りにくいので持ち上げて撮りました。手作りの美味しいハンバーグを使っているので、これもハンバーガ店に負けていないと思います。美味しかったてす。ハンバーガーもドイツ発祥のようですが、米国の国民食であり世界的な食べ物になったのはマクドナルドのフランチャイズ成功から始まったようです。

ササミのカツ丼 [料理]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

前記事「茄子の揚げ浸し」の中で、右のささみのカツ(鶏のささみのフライ)を紹介させていただきましたが、食卓に並べた以外にもササミのカツを揚げていたので翌日の夕食に、そのササミのカツでカツ丼を作ってもらいました。料理の名前はササミのカツ丼とさせていただきました。

前記事「茄子の揚げ浸し」の中で、右のささみのカツ(鶏のささみのフライ)を紹介させていただきましたが、食卓に並べた以外にもササミのカツを揚げていたので翌日の夕食に、そのササミのカツでカツ丼を作ってもらいました。料理の名前はササミのカツ丼とさせていただきました。これがササミのカツ丼です。ダシのと玉ねぎの入った玉子が、オーブントースターでカリッと温めたササミのカツの上に乗っていました。ササミという呼称は、細長く伸びた形が笹の葉に似ていることに由来しているそうです。鶏の胸骨に沿って左右1本ずつある小胸筋の肉で脂肪が少なくタンパク質を多く含む部位です。

サラダもつけてもらいました。カマンベールチーズも乗っていました。

カマンベールチーズをアップしました。我が家の冷蔵庫には何種類かのチーズが常にストックされているのです。その中でカマンベールチーズは私の好きなチーズの1つです。

カマンベールチーズをアップしました。我が家の冷蔵庫には何種類かのチーズが常にストックされているのです。その中でカマンベールチーズは私の好きなチーズの1つです。右の写真がWikipediaから転用させていただいたカマンベールチーズです。

タグ:かつ丼

茄子の揚げ浸し [料理]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

我家では揚げ浸し(揚げびたし)をよく作ってもらいました。今までの記事でも3つの記事で登場しますが、全ていろんな野菜を使って揚げ浸しています。今回紹介するのは茄子(なす)だけの揚げ浸しです。上の写真がその「茄子の揚げ浸し」です。今回の記事の写真はクリックすると面積で16倍に拡大するように設定しております。

この日のもう一つのメインは鶏のささみのカツ(鶏のささみのフライ)です。ささみは部位的には脊椎骨(背骨)と大腿骨(太ももの骨)を結ぶ2本の棒状の大腰筋なので牛や豚で言えばヒレ(ヘレ/フィレ)肉に相当します。ささみのカツは久しぶりでした。鶏のささみのカツを作ることを先に決めて、油を使うことから、もう一品油を作う「茄子の揚げ浸し」を作ったのだと思います。

それ以外にサラダも用意してもらいました。

サバ缶とキャベツを使た一品も出したもらいました。

すべてそろった写真です。

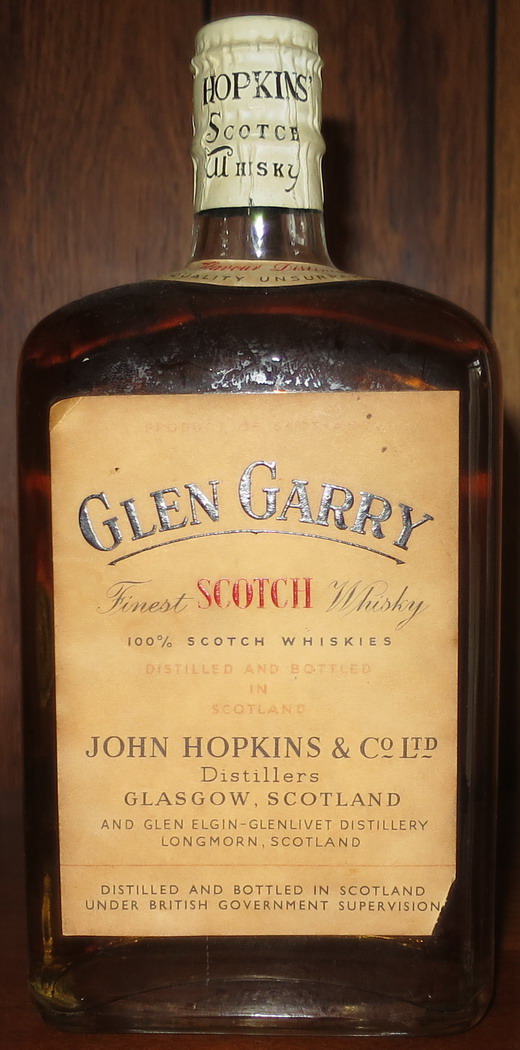

ビールを飲みたくなる料理でしたが、ビールを切らしていたので、ウイスキーを飲みました。

飲んだのは父が持っていた右の写真の古い1970年代のウイスキーサントリーROYALです。

茄子の揚げ浸しの拡大写真を掲載させていただきます。冒頭の写真から切り取りました。

今までに掲載した3つの揚げ浸しの写真を紹介します。9枚の写真の内一番上段の3枚が揚げびたしの写真で、他はその記事の中の写真です。①~③は掲載した記事のタイトルです。写真および着色番号をクリックすると記事を表示します。①と③の揚げ浸しには茄子が入っています。

①神奈川からの父の日のプレゼントは鎌倉野菜

②「山芋の磯辺揚げ」を作ってもらえました。さらに「牛蒡の唐揚げ」と・・・・

③姪っ子たちと子供たちとの食事会第2弾

揚げ浸し以外の少し珍しい茄子料理(なすび料理)が入った記事も3つ紹介します。こちらも9枚の写真の内一番上段の3枚がナスビ料理の写真で、他はその記事の中の写真です。

思い出の'活ハモの蒲焼' ハモ鍋から2日目 [料理]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

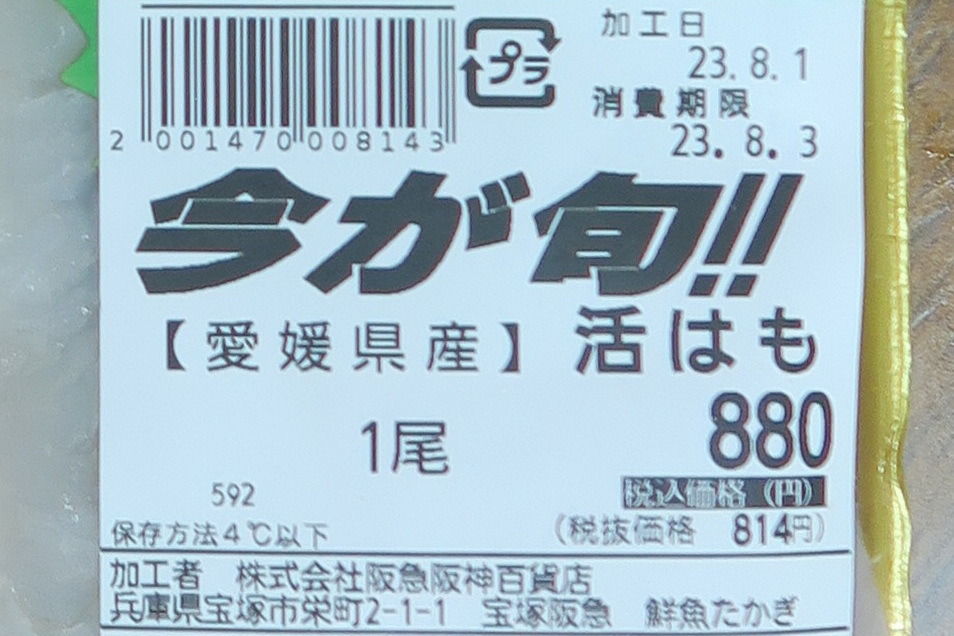

2023年7月21日~8月13日まで関西に行っていて、母の誕生日会用のケーキを予約するために8月1日に

宝塚駅にあるデパート(宝塚阪急)に行って右の写真のケーキを予約した後にデパートの食料品売り場に行くと、ハモが山のように積まれて売られていました。前記事で紹介した鱧鍋(鱧しゃぶ)を2023年7月30日に食べたばかりでしたが、店員さんも大々的に呼び込んでおられて、さらに売場に'

宝塚駅にあるデパート(宝塚阪急)に行って右の写真のケーキを予約した後にデパートの食料品売り場に行くと、ハモが山のように積まれて売られていました。前記事で紹介した鱧鍋(鱧しゃぶ)を2023年7月30日に食べたばかりでしたが、店員さんも大々的に呼び込んでおられて、さらに売場に' 活はも'と書かれていて、右の'活'のシールも貼られているように見た目も新鮮そうなので買ってしまいました。ハモを使って、ある料理を作ることを思いついたのです。

活はも'と書かれていて、右の'活'のシールも貼られているように見た目も新鮮そうなので買ってしまいました。ハモを使って、ある料理を作ることを思いついたのです。愛媛県産のハモででした。加工者はデパートに入っている魚屋「鮮魚たかぎ」で、兵庫県宝塚市栄町2-1-1はデパートの住所です。'活はも'と書かれていて活きた状態で仕入れて、頭に包丁を入れて〆てすぐに骨切り加工も行われたのかもしれません。ハモは江戸時代には旬の夏に大阪湾や明石海峡から内陸の京都まで運んでも生きているほどの生命力のある魚なので、確かに愛媛県からトラックで運んできても生きている可能性は高いと思います。骨切りをした場所(愛媛県か宝塚か)を聞き忘れたことを後悔いたしました。いずれにして骨切りした時まで活きていたからこそ'活はも'と呼んでいたのだと思います。

パックの中を広げた写真を撮りました。湯引きをする前提で梅肉や酢味噌が付いていましが、思いついた料理はハモの蒲焼でした。そのために鰻用の蒲焼のタレを沢山買い込みました。

実は7月24日に蒲焼ではないかと期待して右の写真の「はも照焼」を買って食べたのですが、残念ながら身が硬くてイメージしていたハモの蒲焼の味とは程遠いもので、がっかりしたことのリベンジでもありました。買った「はも照焼」のラベルには加工者ではなく保存温度変更者が書かれていたことから元は冷凍物だったのかもしれません。

透き通った目や〆た頭の切り口を見ていただくと、ハモの新しさが分かっていただけると思います。活はもと書かれているだけのことがありました。

身の方の表と裏です。骨切りは見事の技術です。一説ですが骨切り技術の発祥は大分県中津の料理人あるいは漁師と言われています。

先ずは半分に切りました。この大きさではタレを付けるのも、盛り付けるのも大変なのでさらに半分に切りました。

グリルのスイッチを入れて身を焼く前に、頭と骨は出汁に使えるように素焼きしました。

クリルで焼いていると知友です。

素焼きしたところで鰻用の蒲焼のタレを付けて皿に焼きました。

これが出来上がったハモの蒲焼丼です。鰻丼と同じ言い方するとすれば鱧丼になりますが、「はもの蒲焼丼」あるいは「鱧の蒲焼丼」と呼んだ方が分かりやすいと思います。

鱧の蒲焼の部分を拡大いたしました。鰻屋さんのように蒸すなどのことをしていないこともあり、食感はウナギの蒲焼とは別物ですが、これぞハモの蒲焼という感じで食感も味もすごく美味しい蒲焼でした。

実は、ハモの蒲焼を初めて食べたのは、結婚してすぐのことだったのです。結婚してすぐに神戸市須磨区の家を買って9ケ月後の8月10日から住み始めましたが、周辺には明石魚棚や板宿市場など新鮮な魚を売っている商店街が沢山あり、頻繁に買いにいっていました。ある日、朝獲れて骨切りしたばかりのハモを板宿の細い路地の市場で見つけました。お店で料理方法を教えてもらったのが蒲焼で、

その日の夕食で初めて食べて美味しさに感激したことを今でも思い出として覚えています。そのことからタイトルに「思い出の'活ハモの蒲焼'」と書いたわけです。右の写真はその時に買ったお店か、近いイメージのお店です。ちなみにお店の写真は活魚すえひろという名のお店です。板宿きたいちばには活魚すえひろ以外に村上鮮魚店があります。

その日の夕食で初めて食べて美味しさに感激したことを今でも思い出として覚えています。そのことからタイトルに「思い出の'活ハモの蒲焼'」と書いたわけです。右の写真はその時に買ったお店か、近いイメージのお店です。ちなみにお店の写真は活魚すえひろという名のお店です。板宿きたいちばには活魚すえひろ以外に村上鮮魚店があります。

味や食感を感じてもらいたくて、さらに蒲焼の部分を拡大いたしました。

蒲焼(蒲焼き/樺焼/椛焼/かばやき)とは身の長い魚を開いて素焼きしてから濃厚なたれをつけて焼く照り焼きの1種だそうです。

買ってあった巻き髄も一緒に頂きました。蒲焼の量もごはんの量も違いますが母も美味しいと言って食べてくれました。

4年ぶりの鱧鍋(鱧しゃぶ) [料理]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

2023年7月21日~8月13日まで関西に行っていました。泊まっていた宝塚の実家の最寄駅(逆瀬川駅)の近くのCOOP(生協)に鱧(はも)が売られていたので久しぶりに鱧しゃぶ(鱧鍋)にしてみることにしました。関西にハモの旬の時に行くと必ず食べているので最近は毎年食べてはいますが、鍋は面倒なので数年ぶりだと思います。昔の記事を調べてみると2019年7月13日にハモ鍋をしていたので4年ぶりということになります。したがってタイトルを「4年ぶりの鱧鍋」とさせていただきました。4年前の鱧鍋の記事はこちらです。→ぽちっ

今回は頭付きのハモが売られていたこともハモ鍋にした理由です。初めて鱧の頭と骨でとった出汁をハモ鍋に使いました。頭付きハモが淡路沖産で、もう一つが徳島産のハモです。両方共に骨切りをして売られています。

右のような小骨の骨切りがされていないと小骨が気になって食べにくいと思います。

右のような小骨の骨切りがされていないと小骨が気になって食べにくいと思います。ハモの水揚げ量の上位3位は次の通りです。

第1位 八幡浜漁港 愛媛県 佐田岬半島

第2位 由良漁港 兵庫県 淡路島

第3位 小松島漁港 徳島県

下の写真が頭と骨です。ハモの分類を紹介します。ニホンウナギとはウナギ目まで共通で、マアナゴとはウナギ目・アナゴ亜目まで共通です。生息地域は西太平洋とインド洋の熱帯・温帯域に広く分布しおり、日本は本州中部以南で見られるそうです。全長は平均1mで最大2.2mだそうです。

下の写真が頭と骨です。ハモの分類を紹介します。ニホンウナギとはウナギ目まで共通で、マアナゴとはウナギ目・アナゴ亜目まで共通です。生息地域は西太平洋とインド洋の熱帯・温帯域に広く分布しおり、日本は本州中部以南で見られるそうです。全長は平均1mで最大2.2mだそうです。

界 動物界 Animalia

門 脊索動物門 Chordata

亜門 脊椎動物亜門 Vertebrata

綱 条鰭綱 Actinopterygii

目 ウナギ目 Anguilliformes

亜目 アナゴ亜目 Congroidei

亜目 アナゴ亜目 Congroidei科 ハモ科 Muraenesocidae

属 ハモ属 Muraenesox

種 ハモ Muraenesox cinereus

英名 Daggertooth pike conger

中国名 海鰻(hǎimán)

韓国名 갣짱어(kaet-tchang-ŏ)

9時に買ってきてすぐに昆布とハモの頭と骨と昆布を鍋に入れて水に入れました。夕食の30分前に温め初めて昆布は出して準備完了です。

ハモの身は一口大に切りました。野菜は水菜とキノコです。

さっそくハモ鍋を始めました。入れて早い段階で食べるので鱧しゃぶに近い食べ方ですが、確実に鱧の身が60℃になってから食べるのでタイトルは鱧鍋として括弧書きで鱧しゃぶといたしました。理由は2019年の記事にも書いたように鱧、鰻、穴子には毒性は強くありませんが、イクシオトキシンという血液毒を持っているからです。毒性は弱い上にフグ毒のテトロドトキシンと違って熱ですぐに分解するので、しやぶしゃぶでも心配はないのですが、実の温度が確実に60℃になって食べた方がいいのでタイトルも鱧鍋といたしました。しゃぶしゃぶに近い鱧鍋ということなのです。

先ずは熱々のハモを酢味噌で食べました。湯引きした冷たい鱧は酢味噌でいただきますが、熱々のハモを酢味噌で食べると格別の美味しさなのです。

もちろんポン酢でもいただきました。ポン酢は高知(土佐)の馬路村の「ぽん酢しょうゆ」を使いました。

鱧はこの程度ごと入れて、あまり茹ですぎないようにいたしました。京都でハモがよく食べられるようになった理由にはハモの生命力が関係していると言われています。今のように旬の夏に普通の魚を活きたまま輸送する手段がなかった時代でも、大阪湾や明石海峡からハモならば活きたまま運べたのが理由のようです。もちろんハモの美味しさも大きな理由だと思います。

やっぱり旬の鱧は酢味噌でもボン酢でも格別でした。

ハモの部分を拡大した写真を紹介します。骨きりの技を感じます。

鍋の後はやっぱり'おじや'(雑炊)と行きたいところです。この日は母と2人だけだったので鱧鍋だけで十分な利用があったので、'おじや'は翌日の昼食で作ることにしました。これが翌日の昼に作った'おじや'です。味付けは塩だけで香り付に醤油を垂らしています。

やっぱり美味しかったです。海苔と一緒に乗せているのは実家の30年物の梅干しです。昨年に床下収納を掃除したら大きな2つの瓶に入った梅干しを見つけました。母は梅干しを時々作っていましたが、少なくとも、ここ30年は梅干しを作っていないので30年物の梅干しと書かしていただいたのです。

これが30年物(以上)の梅干しです。塩分が濃いので30年以上経っていても美味しく食べれるのです。ただし、かなり辛いので少ししか乗せられません。

出汁がまだ余ったので、冷凍して1週間後にも'おじや'を作りました。

'おじや'は雑炊の一つの呼び方のようですが、はっきりした語源は不明なようです。おじやと雑炊の違いは奥が深くいろんな使い分けがされているようですが、我家では鍋の後にその出汁を使って作るときは'おじや'と呼んでいます。

市販のパスタソースで作る明太子パスタ 1人前×2 or 2人前 [料理]

家内が弓道や実家に行っている時は、食事を自分で作る必要があります。それも1人分なのです。それで使ってみたのが写真の明太子パスタです。麺を茹でで市販のパスタソースを混ぜるだけで簡単に出来るからです。市販のパスタソースは2人分がまとめて入ったタイプと1人分が2つ入ったタイプがありますが、自分1人の時は1人分が2つ入ったタイプ(1人前×2)を使います。1人前×2で気に入っているのがペペロンチーノで買い込んでいますが、今回は冷蔵庫に明太子が残っていたので、明太子パスタを作ってみることにしました。明太子だけで美味しい明太子パスタを作る自信がないので市販の明太子パスタソースを買ってきて作ったのが上の写真の明太子パスタです。

使ったがソースがこちらです。ソースときざみ海苔か2個づつ入っていました。パッケージの右下に1人前×2と書かれているのが分かっていただけると思います。ソースの量は少ないので温める必要が無いのも手軽に出来るので便利です。ミートソースパスタの場合などはソースが多いのでパスタを茹でている間にソースも温めますが、このパスタの場合は必要がないわけです。1人前×2はペペロンチーノの用にソースが少ないタイプが多いのも、そんな理由があるのかもしれません。

こちらがトッピング用の明太子です。皮に包丁を入れてトッピングしやすいようにほぐしました。

市販のパスタソースの中に刻み海苔は入っていますが、さらに増やしたいので家にあった海苔をトッピング用に切りました。ただし、市販の刻み海苔に比べて幅が広く切ってしまったことが、判ったので冒頭の写真を撮るときは乗せませんでした。和風パスタなのでトッピング用に大葉(紫蘇)も用意いたしました。

使ったパスタはこちらです。1束使った後はパスタ用のチャック付の袋に入れて元の袋に入れて保存しました。

製造 オーマイ

名前 ボンジョルノ(buongiorno) 結束タイプ

茹で時間 7分

太さ 1.6mm

結束 100g

麺はたっぷりのお湯でパッケージに書かれている通り7分茹でました。

完成した明太子パスタです。

こちらが冒頭の写真の明太子パスタの皿だけの写真でする。

明太子の部分を拡大いたしました。

混ぜた状態です。明太子の食感が残っていて期待通りの味でした。

最後の一口です。きれいに食べました。

パスタソースの1人前×2と 2人前の違いを説明させていただきます。

こちらが1人前×2のパスタソースと 2人前のパスタソースの表示例です。2人前のパスタはソースがタップ入っているので、入っているソースの量が併記されています。この場合、290gなので1人前だと145gになります。

こちらが1人前×2のパスタソースと 2人前のパスタソースの表示例です。2人前のパスタはソースがタップ入っているので、入っているソースの量が併記されています。この場合、290gなので1人前だと145gになります。

1人前×2のパスタソースは、パッケージの中に1人前のパスタソースの小袋とトッピングの小袋がそれぞれ2つづつ入っています。

こちらが現在、我家でストックしている1人前×2 のパスタソースです。1人前分のソースの量は左上から25g/24.7g/23g/22.3g/23g/24.2gです。100gの乾燥した麺を茹でると水分を吸ってかなりの重さになるので25g程度のソースが絡んでの温度は僅かしか冷えないためにソースは温める必要が無いのです。

こちらが現在、我家でストックしている1人前×2 のパスタソースです。1人前分のソースの量は左上から25g/24.7g/23g/22.3g/23g/24.2gです。100gの乾燥した麺を茹でると水分を吸ってかなりの重さになるので25g程度のソースが絡んでの温度は僅かしか冷えないためにソースは温める必要が無いのです。

2人前のパスタソースは小袋はなく、レトルトカレーのようにソースがそのまま入っています。量は2人前です。湯煎でパッケージごと温めることが出来るのです。

こちらが現在我家にストックしている2人前のパスタソースです。上と同じようにソースの重量を1人前に換算して紹介すると左上から142.5g/120g/112.5g/130g/142.5g/130gです。

ソースがたっぷりのタイプのパスタソースは2人前になってしまうのです。このタイプを1人だけで食べる場合は、半分を別容器に移して冷蔵庫で保存する必要があります。さらに温めるのも、やり方によっては面倒になります。ただし、一番安いのがこのタイプです。

ソースがたっぷりのタイプのパスタソースは2人前になってしまうのです。このタイプを1人だけで食べる場合は、半分を別容器に移して冷蔵庫で保存する必要があります。さらに温めるのも、やり方によっては面倒になります。ただし、一番安いのがこのタイプです。

ところがソースがタップ必要なミートソースなどのパスタソースでも1人前×2が発売されていることを今回知りました。それが下の写真です。1人前のソースの重さを左上から紹介すると80g/80g/70g/41.6gで、少し少なめに抑えられています。

作り方の説明の中に「ソースは温め不要。」と書かれていることから、ソースを少なめにしているのはソースを温めなくても使えるようしているのが理由の一つのようです。

作り方の説明の中に「ソースは温め不要。」と書かれていることから、ソースを少なめにしているのはソースを温めなくても使えるようしているのが理由の一つのようです。上で紹介した145g(=290g÷2)のソースに比べると55%~29%の重さになります。

ペペロンチーノのパスタソースで明太子ペペロンチーノも作ってみることにしました。写真が使った市販のペペロンチーノ・ソースです。右側のソースとトッピングの小袋がそれぞれ2つ入っています。

完成した明太子ペペロンチーノです。冷蔵庫にあった明太子をトッピングに加えたので、明太子ペペロンチーノです。明太子の代わりに'しらす'ならば、しらすペペロンチーノになるわけです。

明太子の部分を拡大いたしました。

明太子ペペロンチーノも、混ぜた写真を紹介します。

家内が実家から帰ってきたので「2人前」のパスタソースでスパゲッティーを食べてみることにいたしました。

明太子をトッピングの記事を書いていたので、明太子カルボナーラのソースを使うことにしました。明太子は全て食べ切っていたのでトッピッグ用に近くのスーパーに小さ目の明太子を買ってきました。使ったソースはこちらです。上で紹介した2人前用ソースの写真の6つの中の一番右上のソースです。

2人前のソースなのでたっぷ入っていました。ソースはパッケージごと湯煎で温めて使いました。トッピングの海苔はパッケージの写真を真似ました。

麺の茹で具合も良くて美味しくいただきました。

瀬戸内しらすの ペペロンチーノ [料理]

2022年5月22日に関西から帰ってきました。久しぶりに伊丹空港→成田空港のフライトを使ってみました。帰宅の予定は5月29日の予定でしたが1週間早く帰ってきました。その時に実家からもらってきたスパゲッティーの素を使って写真の「瀬戸内しらすの ペペロンチーノ」作ってみました。沢山の瀬戸内海産のしらすが入っていました。

こちらがスパゲッティーの素です。麺は家に会ったものをパッケージに描かれている通りに7分茹でて、湯煎したこのスパゲッティーの素をかけるだけでした。瀬戸内シリーズのパスタソースには4種類があるようです。

最後の一口の写真です。

美味しかったので、汁まできれいにいただきました。

今回のペペロンチーノの素は、いただきもの鯛めしなどの炊き込みご飯の素の中に入っていました。鯛めし、鶏山椒めし、蛸めし、鱧めし、のどぐろ御飯は2合のお米で炊き込むので複数人数で食べれるのですが、今回のペペロンチーノは1人分であることから、今まで実家では食べる機会がなかったのです。賞味期限も迫ったので、家に持ち帰って食べることにしたのです。実は家内は、家内の実家に行っていたので、帰った翌日に食べることにしたのでした。

代表的な3つを並べてみました。いずれも愛媛海産の製品でした。

製造 株式会社愛媛海産

住所 愛媛県今治市天保山町5-2-2

HP https://kurushima.shop-pro.jp/?pid=158503013

実家で作った、のどぐろ御飯の写真も掲載しておきます。こちらも具が沢山入った美味しい1品でした。

山菜「はりぎり」の天ぷら [料理]

2022年04月27日再掲載

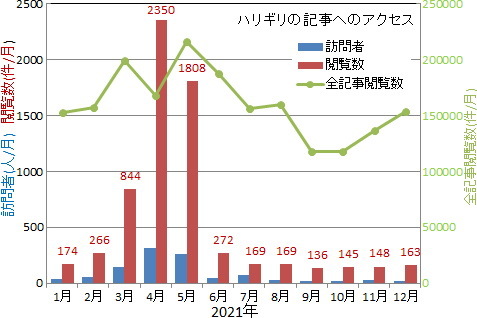

タイトル:過去記事の山菜「はりぎり」のアクセス数が増加

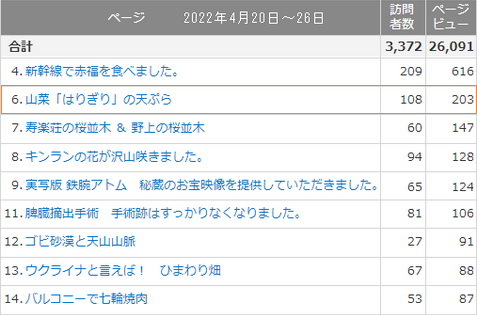

9年前の2013年の過去記事でありながら、上と写真の山菜「はりぎり」の天ぷらの記事がアクセス数が2番目になっていたので再掲載させていただきました。天ぷらにする前のハリギリの写真が右です。

9年前の2013年の過去記事でありながら、上と写真の山菜「はりぎり」の天ぷらの記事がアクセス数が2番目になっていたので再掲載させていただきました。天ぷらにする前のハリギリの写真が右です。下の表はアクセス解析で2022年4月20日から4月26日の7日間のアクセス数を表示させたものです。画面をクリックすると更に下の部分を表示します。4.と7.と13.以外は過去記事です。

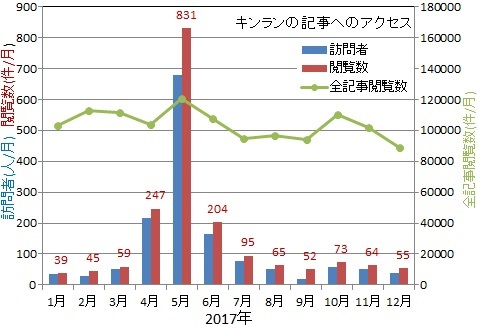

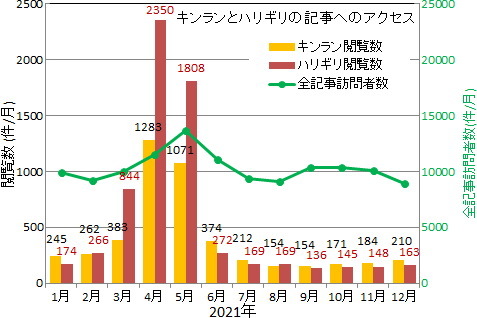

今年は新芽が採れる時期は関西に行っていたので食べることはできませんでした。現時点で上位に出てくる過去記事の掲載日あるいは再掲載日(追記日)を下記に紹介します。日付の次の数値は7日間(4月20日〜26日)のアクセス数です。過去記事で2番目のキンランの記事は右のグラフのように花が咲く5月が最もアクセス数が増加します。着色文字をクリックすると記事を表示します。

今年は新芽が採れる時期は関西に行っていたので食べることはできませんでした。現時点で上位に出てくる過去記事の掲載日あるいは再掲載日(追記日)を下記に紹介します。日付の次の数値は7日間(4月20日〜26日)のアクセス数です。過去記事で2番目のキンランの記事は右のグラフのように花が咲く5月が最もアクセス数が増加します。着色文字をクリックすると記事を表示します。2013年03月27日 203 山菜「はりぎり」の天ぷら

2018年01月13日 128 キンランの花が沢山咲きました。

2020年09月16日 124 実写版 鉄腕アトム 秘蔵のお宝映像を提供してい......

2015年09月10日 106 脾臓摘出手術 手術跡はすっかりなくなりました。

2011年07月18日 91 ゴビ砂漠と天山山脈

2014年06月10日 87 バルコニーで七輪焼肉

2019年05月21日 81 マツバウンラン(松葉海蘭)の花

2017年10月10日 67 ガスコンロを買い替えました。

2020年02月22日 66 買ってきた小さなサボテンが花を咲かせました。

2016年09月14日 63 王の寝室 と 周辺の部屋

2016年08月03日 60 ミロのヴィーナス

2009年06月26日 58 ひょっこりひょうたん島

2020年08月19日 58 我家にアマガエルが居座っています。

2018年05月29日 53 しおれた大根の葉を復活させる秘策

2010年08月18日 53 内モンゴルで「ゆう麺(莜面)」を食べる

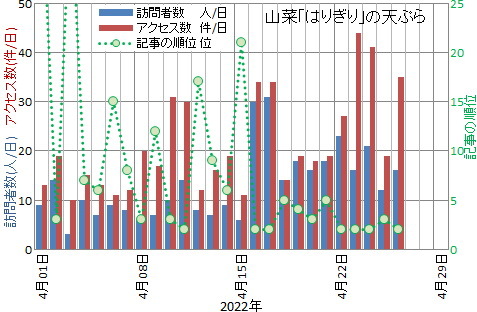

こちらのグラフは4月1日からの本記事へのアクセス数(閲覧数)と訪問者数と記事の順位の推移をグラフにしたものです。ハリギリの新芽が出るころからアクセス数が増えていることが分かります。

2021年のハリギリの記事(本記事)の月ごとの閲覧数(アクセス数)と訪問者数を紹介します。5月のアクセス解析がエラーになるので調べてみると5月19日のデーターのためにエラーになっていることから5月19日の数値を仮定してグラフを作りました。

同じような変化をするキンランの記事の閲覧数(アクセス数)と比較したグラフも紹介します。このように変化するのは検索によって沢山の人が記事を見ていただいているのだと思います。

2022年04月27日 再掲載時 累計閲覧数:50,548 nice!:125 コメント:24

2022年04月29日追伸

2022年4月30日の早朝に関西に行きます。今回は羽田空港7時30分のJAL機を使います。戻るのは5月29日の予定です。

飛行機はほぼ満席でした。前回8時30分に乗った機体と同じく、今回の機体も垂直尾翼カメラが付いたエアバスA350-900型機でした。天気が良くて尾翼カメラに富士山が写っていました。ただし雲が少ないなどの条件がととのっていなかったことから尾翼カメラでブロッケン現象を見ることはできませんでした。羽田空港の離陸の動画は撮りました。

機体下のカメラでとらえた伊丹空港の滑走路に着地寸前の写真も紹介します。本当は同じ構図の動画を撮りたかったのですが、電池残量が少なすぎて動画は撮れませんでした。着地した瞬間に接地部分からものすごい煙が出ます。

2013年03月27日掲載 タイトル:山菜「はりぎり」の天ぷら

最初、コシアブラの芽として記事を掲載いたしましたが、幹の棘が多いことと、昔の葉の広がった写真が見つかったことから、ハリギリの写真や図鑑などと比べた結果、山菜の名前はハリギリとの結論となりました。そのため記事をハリギリの芽に書き換えました。ハリギリの芽もコシアブラの芽と同様に美味しい山菜とネットで書かれていました。特にハリギリの芽は「「タラの芽」よりも美味しいと言う人も多い」とか「山菜の女王、ハリギリ」などと非常に美味(びみ)と書かれていました。

山椒の芽の佃煮を作るために山椒の芽を採りに行った雑木林には、ちょうど食べごろのコシアブラに非常に近い種類のハリギリの芽がありました。さっそく採ってきて天婦羅にいたしました。コシアブラの芽もハリギリの芽は苦味があるために天ぷらが、よいようです。「おひたし」や「和え物」でも食べれるそうです。

採れたての山菜の天婦羅とくれば、やっぱりビールです。ハリギリの天婦羅は塩でいただきました。こちらの写真以外はすべてクリックすると拡大写真を表示するようにいたしました。

幼木に出来た若芽です。コシアブラやハリギリ(針桐)はタラの芽で有名なタラノキと同じウコギ科です。葉の形は違いますが棘のある幹はそっくりでした。これは次のために残してきたコシアブラの芽です。あまり枝分かれせずにまっすぐに立ち、葉は先端だけに集中するところもタラノキに似ています。タラノキの樹高が2~4mなのに対してコシアブラは7~10mで時には20mに達するものもあるそうです。ハラギリはさらに大きくなり、高さ10-20m、大きいものは30mになるそうです。

はりぎり こしあぶら たらのき(タラの芽)

目 : セリ目 Apiales セリ目 Apiales セリ目 Apiales

科 : ウコギ科 Araliaceae ウコギ科 Araliaceae ウコギ科 Araliaceae

属 : ハリギリ属 Kalopanax ウコギ属 Eleutherococcus タラノキ属 Aralia

右の写真は開く前の新芽です。一日経つと下の写真のように開きます。こちらも採取に行くタイミングが大切です。コシアブラの木材は、米沢市に伝わる木工工芸品の笹野一刀彫(おたかぽっぽ)を作る際の材料として用いられているそうです。コシアブラの枝は皮を、こするときれいに抜けて、芯と皮とが分離するそうです。昔、これを刀と鞘に見立て、子供の玩具とされたことから「刀の木」とも呼ばれたそうです。幹を傷つけたときに得られる樹脂は加工を施すと黄金色に輝く塗料を作成することができて、古来、金漆(ごんぜつ)と呼ばれ、工芸用塗料として珍重されてきたそうです。コシアブラ(漉し油)の名は、この樹脂の利用に由来する名称だそうです。

右の写真は開く前の新芽です。一日経つと下の写真のように開きます。こちらも採取に行くタイミングが大切です。コシアブラの木材は、米沢市に伝わる木工工芸品の笹野一刀彫(おたかぽっぽ)を作る際の材料として用いられているそうです。コシアブラの枝は皮を、こするときれいに抜けて、芯と皮とが分離するそうです。昔、これを刀と鞘に見立て、子供の玩具とされたことから「刀の木」とも呼ばれたそうです。幹を傷つけたときに得られる樹脂は加工を施すと黄金色に輝く塗料を作成することができて、古来、金漆(ごんぜつ)と呼ばれ、工芸用塗料として珍重されてきたそうです。コシアブラ(漉し油)の名は、この樹脂の利用に由来する名称だそうです。

この芽は食べごろです。柔らかそうです。こちらの写真をクリックすると新鮮な美味しさが伝わってくると思います。3月24日と26日に採取いたしました。この写真は3月26日の方です。

採ってきたハリギリの芽です。

ハカマの部分を取り除いて使います。短時間の間にこれだけ採れました。

翌日もハリギリを採りに行くと結構とれたので、今度は「おひたし」と「和え物」にすることにいたしました。これが「ハリギリのおひたし」です。創味の、だし醤油をかけていただきました。程よい苦味が山菜であることを伝えてくるの一品でした。太い茎の部分も、何とも言えない食感でおいしくいただきました。

こちらが「ハリギリの胡麻和え」です。すり鉢ですりおろしたゴマと醤油と砂糖で味付けをしました。こちらも特徴のある味が美味しかったです。

やっぱりビールを飲みたくなりました。「ハリギリのおひたし」と「ハリギリの胡麻和え」以外で用意された夕食は「小田原産のアジの干物」と「ゴマ豆腐」と「糸三つ葉の玉子とじ」と「味噌汁」でした。

はりぎり(針桐)の芽が広がるとこのような葉になります。芽の状態ではほとんど見分けがつきませんでしたが、この写真が見つかったのでコシアブラではなくハリギリだとわかりました。ハリギリ(針桐 Kalopanax septemlobus)はウコギ科の落葉高木で広葉樹です。別名、センノキ(栓の木)、ミヤコダラ、テングウチワ、ヤマギリなどがあります。

コシアブラの芽を市販で買った時の写真があったので追加掲載いたします。

これがコシアブラの芽です。ハリギリと似ています。

この時も天婦羅にしました。こちらがコシアブラの天婦羅です。

さんしょ昆布味のセロリとラディッシュのサラダ [料理]

冷蔵庫にラディッシュとセロリが残っていたのでサラダで食べることにしました。一旦は市販のドレッシングを出してきてかけようと思った時に、さんしょう昆布が冷蔵庫に沢山あることを思い出して、さんしょう昆布をドレッシング代わりに使って見ることを思いつきました。出来上がった山椒昆布を使ったラディッシュとセロリのサラダです。混ぜてから味を馴染ませるために15分くらい置きました。お薦め出来る味わいに仕上がったので、紹介します。

使った山椒昆布はこちらです。手軽な価格の山椒昆布の中で私が一番気に入っているものなのです。実山椒が沢山入っていている上に味も高級品の山椒昆布に負けていないのです。

右のモノクロ写真はホームページにあった創業当時の写真です。

右のモノクロ写真はホームページにあった創業当時の写真です。名称 さんしょ昆布 ふじっ子煮

特徴 香り豊かな実山椒入り

製造 フジッコ株式会社

創業 1960年11月7日(株式会社富士昆布)

こちらが、山椒昆布のパッケージと一緒に撮った「さんしょ昆布味のセロリとラディッシュのサラダ」です。硬めの食材だから山椒昆布をドレッシング代りに使うことを思いついたのかもしれません。

和風サラダに合うように、卵かけご飯にいたしました。玉子は標高900mにある富士山ポートリーで生産された「きよら」を使いました。

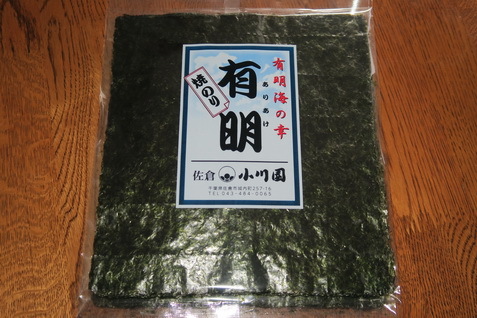

ふり掛けた海苔はお気に入りの有明海産です。

たれを入れてよくかき混ぜました。たれは納豆についてくるたれを使いました。好みによって醤油も少しかけますが、今回はタレだけにしました。

納豆にはタレを半分しか使わないため、沢山たれが余るので右の写真のように取って置いて少し貯まると醤油さしのような容器に入れて使っています。意外にも、このたれが市販の玉子掛けご飯専用のたれにも引けを取らないのです。タレの酸化も最小限になるため、いつも美味しいタレを使うことが出来のは市販のたれをつかうよりも優れている面です。

納豆にはタレを半分しか使わないため、沢山たれが余るので右の写真のように取って置いて少し貯まると醤油さしのような容器に入れて使っています。意外にも、このたれが市販の玉子掛けご飯専用のたれにも引けを取らないのです。タレの酸化も最小限になるため、いつも美味しいタレを使うことが出来のは市販のたれをつかうよりも優れている面です。

卵かけご飯と、さんしょ昆布味のセロリとラディッシュのサラダです。2022年3月1日の夕食です。実は家内が実家に行っていて私一人なのですが、冷蔵庫の中を探していて思いついた夕食でした。

食べているうちにさらに味がなじんできます。山椒昆布味のサラダは不思議と美味しかったです。

最後に実山椒が沢山残ってしまいます。やはり山椒の味が効いているのがよかったのだと思います。専門店だと山椒の実の佃煮は100gが800円するので、山椒が沢山入ったフジッコのさんしょ昆布はお得だとも言えます。

その残った実山椒を卵かけご飯に乗せていただきました。

フジッコの1978年のテレビ初CMの画像と1980年の全製品の合成保存料撤廃宣言の画像を、ふじっ子煮のホームページ(HP)から転用させていただきました。HPによると昆布の佃煮である、ふじっ子煮が開発されたのは1971年だそうです。

更にフジッコの昔のCMに多く出演された牟田悌三(むた ていぞう)さんのCM特集の動画も紹介します。風邪薬の改源のCMも入っています。

追伸

サボテンの雪晃(Parodia haselbergii)の4つの蕾の内の1つが2022年2月23日に咲きました。

そして6日後の2022年3月1日には4つの花が全て咲きそろいました。その日に、さんしょ昆布味のセロリとラディッシュのサラダを作って食べてみました。

タイカレーの3種相掛け グリーンカレー イエローカレー バターチキンカレー [料理]

前記事「2022年初のヒレカツ/8ケ月ぶりのヒレカツ」で新しいカレー皿を紹介したので、

その新しいカレー皿で最初に食べたカレーを紹介したいと思います。

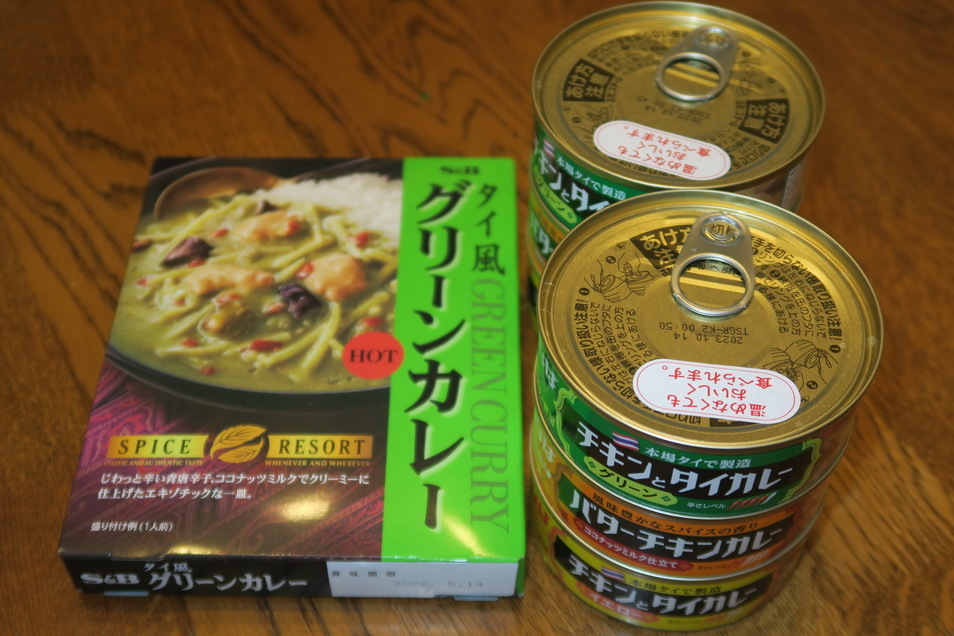

その新しいカレー皿で最初に食べたカレーを紹介したいと思います。それが上の写真のタイカレーの3種相掛けです。右上がグリーンカレーで、右下がイエローカレーで、左がバターチキンカレーです。

右のカレー皿の写真をクリックすると5枚の皿の写真を拡大写真を表示します。

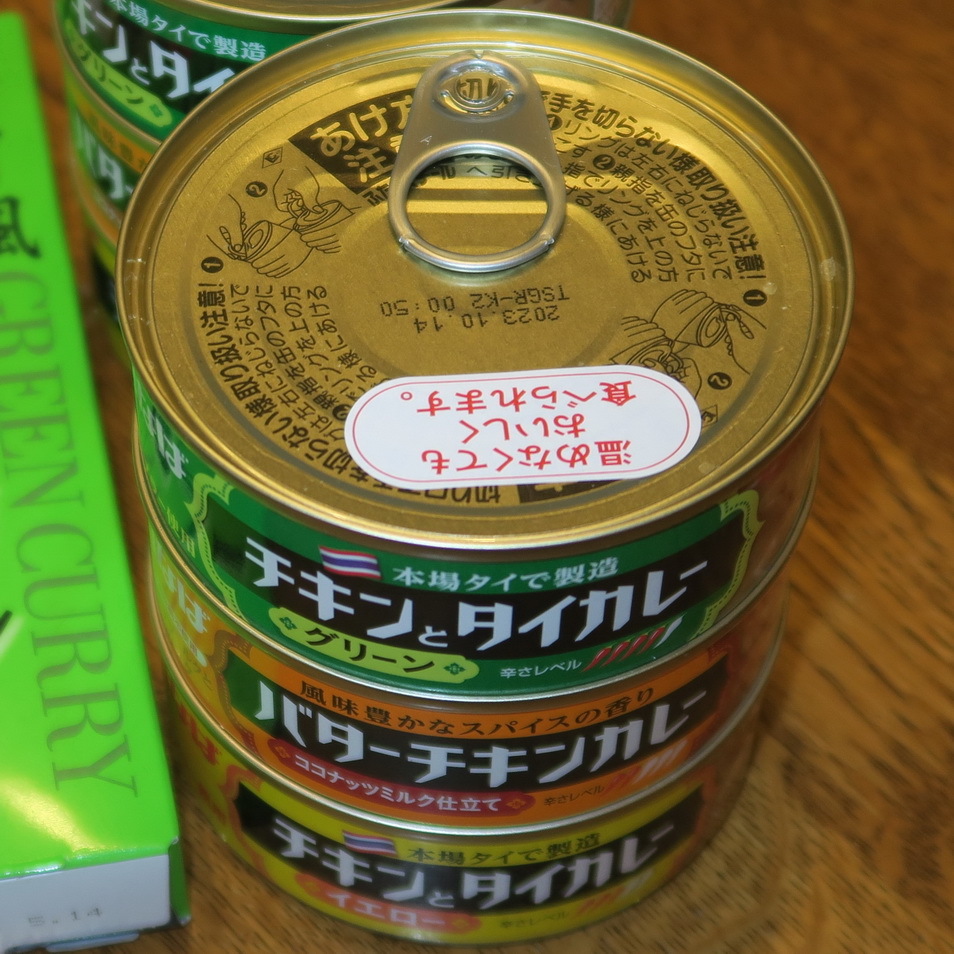

こちらが使ったレトルトカレーです。上からグリーンカレー、バターチキンカレー、イエローカレーです。いずれも缶詰でした。缶詰メーカーはむさしの特別食でお世話になったいばな食品です。いなば食品のカレー缶には、この3種以外に黒カレー(チキンとインドカレー)など数種類があるようです。

カレーではありませんが、ご飯に添えるタイ料理のカパオの缶詰も見つけました。上がその鳥そぼろのカパオです。下がすでに紹介したタイカレー(グリーンカレー)です。

タイカレーを買ったきっかけはたぃさんから2021年1月11日に3種相掛けカレーの記事にタイカレー(グリーンカレー)のコメントをいただいたことでした。下の枠内がそのコメントです。

わ〜カレーが食べたい

ウチは一人暮らしなのでカレーはレトルトです

今度3種の贅沢カレーにチャレンジしたいと思います

ちなみにお気に入りは

いなばのグリーンカレー(缶詰)です

by たぃ (2021-01-11 19:42) ▢

新しいカレー皿で2人分の3種相掛けカレーを作りました。

普通のレトルトカレーが150g~220gに対して今回の缶詰のカレーは1缶が115gのため3缶で2人分で丁度いい感じでした。それでも普通のレトルトカレー2袋分より少ない目ですが、タイカレーは辛目なので少ないことはありませんでした。

サラダもつけてもらいました。

カレーライスのことが入った35の記事はこちらです。→ポチッ

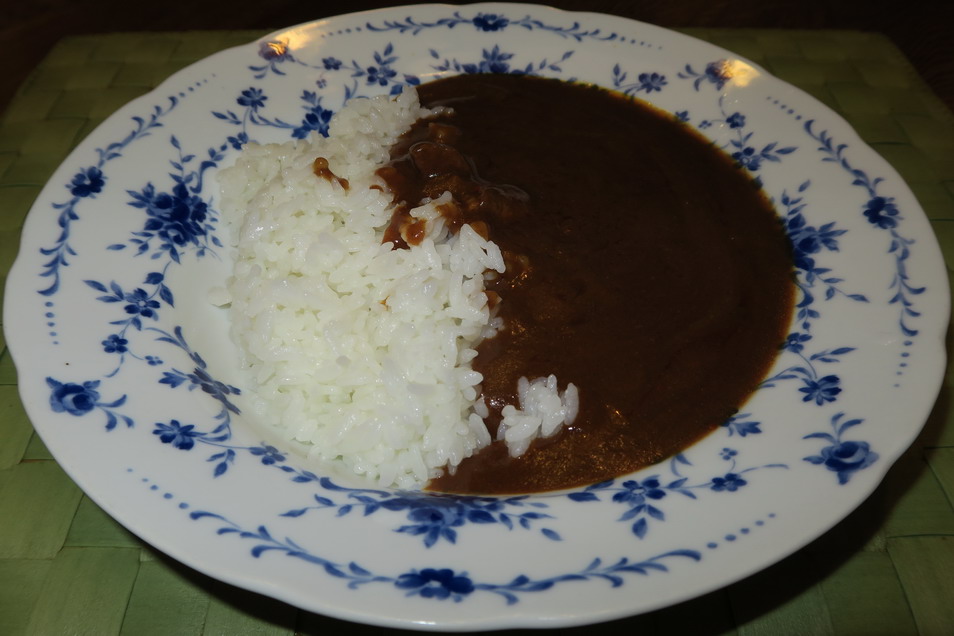

これが私が食べたカレーです。右がグリーカレーで左上がイエローカレーで、左下がバターチキンカレーです。

サラダはルッコラ(or クレソン)とトマトでした。ルッコラは近くの野菜直売店で見つけた新鮮なものでした。

新しいカレー皿を買う前に食べたタイカレーです。この写真が残っていたので、新しいカレー皿のカレーの名前もすぐに分かりました。

缶詰のタイカレーは2缶づつ買って、最初のものは昔のカレー皿で食べて2回目は新しいカレー皿で食べたのでした。缶詰のタイカレーを買った時に、普通のレトルトカレーのタイ風グリーンカレー(S&B)も買いました。レトルトタイプのグリーンカレーは99回目の中国訪問の時にお土産で買ったことがあります。

追伸

2022年1月22日の早朝から羽田空港からJAL便で関西に行きます。新型コロナの感染が出てからは、関東と関西の移動は出来る限り土曜・日曜・休日の早朝の新幹線にしているので、JAL便を使うのは久しぶりです。新型コロナの発生以前は新幹線は使わないで、ほとんどが飛行機での移動でした。

JALのマイル会員になってから国内線は184 回で国際線は339 回乗っているので今回は524回目の搭乗になります。JALの累積飛行マイルは地球約 29.1周で月まで約 1.5往復で総搭乗時間は約1935.2時間(約80.6日)に相当するそうです。家に帰ってくるのは2月14日の予定です。ちなみに1月22日は私の誕生日です。下の写真のように羽田空港からは富士山がきれいに見えました。

2022年初のヒレカツ & 8ケ月ぶりのヒレカツ [料理]

新年初のヒレカツを作ってもらいのした。つまり2022年初のトンカツ(ヒレカツ)です。タイトルにあるように8ケ月の家で揚げたトンカツでもあります。2021年に掲載した記事「久しぶりに我家でトンカツを揚げました。」に書かせていただいたように最近は揚げ物の料理が減ってきていることから、大好きなトンカツでありながら2021年5月20日から8ケ月も開いてしまったのです。

ヒレカツの皿を拡大いたしました。お皿の上に3つしか乗っていませんが、ヒレ肉を1本揚げたので沢山の勝が揚がりました。6個ほど食べて大満足でした。

ヒジキの入ったオカラ料理も作ってもらいました。

アボガドもスライスされて出てきました。

スライスされたアボガドはワサビ醤油でいただきました。

もちろんヒレカツはトンカツソースとカラシでいただきました。

美味しいトンカツは揚げ具合で決まると言われています。揚げすぎると固くなってしまうので完全に火が通ってピンク色が理想と言われていますので肉を切ってみました。生の状態が残るのは怖いので、素人ではどうしても揚げすぎてしまいます。確認のために切ってみました。ピンク色とは行きませんが、そこそこうまく揚がっている感じでした。

キャベツはドレッシングで食べることが多いのですが、今回はマヨネーズとウスターソースでいただきました。

ビールも美味しくいただけました。

ヒレカツは沢山残るので、翌日はランチはカツカレーにいたしました。ごはんは炊き立てです。

勝の部分を拡大いたしました。

我家にはカレー皿は2種類ありました。それが手前側の2種類のカレー皿です。奥の皿もカレーに使えますが、カレーライスを食べるには小さいので、かなり量が少ない時だけです。前側のカレー皿はそれぞ5枚組でしたが4枚が割れてしまったので、

手今までは違うタイプのカレー皿が1枚づつしか残っていなかったのです。そこで新しくカレー皿を買いました。その新しいカレー皿を今回使いました。

手今までは違うタイプのカレー皿が1枚づつしか残っていなかったのです。そこで新しくカレー皿を買いました。その新しいカレー皿を今回使いました。

その新しく買ったカレー皿を紹介します。5枚の形は同じですが模様が違うカレー皿を買いました。私が今回使ったのは奥側の真中のカレー皿です。

毎回、気分を変えて食べれそうです。カレー皿のメーカーはインディゴ・ジャパン(Indigo Japan)で、日本の伝統色である藍色を使ったカレー皿です。この写真をクリックすると特別に大きく(面積で16倍に)拡大するように設定いたしました。

毎回、気分を変えて食べれそうです。カレー皿のメーカーはインディゴ・ジャパン(Indigo Japan)で、日本の伝統色である藍色を使ったカレー皿です。この写真をクリックすると特別に大きく(面積で16倍に)拡大するように設定いたしました。

カレー皿を重ねて置いた時の写真も紹介します。

長崎産の巨大な剣先イカを食べました。 [料理]

2021年6月3日から6月13日は関西に行っていました。その間は宝塚の実家に泊まっていますが、6月9日に、新鮮な魚に出会えるスーパーで、巨大と言えるほど大きくて安いケンサキイカ(剣先烏賊)を見つけたので、迷わず買いました。細長いトレーを2つつないでいることが判っていただけると思います。剣先烏賊の大きさを実感ししてもらいたくて普通のボールペンを一緒に撮りました。

記事の第一報は新大阪から品川までの新幹線の中から入れさせていただきました。追加や修正は家に帰ってから行う予定です。

美味しそうな赤い模様でした。体長が40cm以上の個体は、別名で弁慶イカとも呼ばれているそうです。計測結果を次の写真の説明で紹介しますが、正に、弁慶イカでした。日本各地と東シナ海にかけて漁獲されているそうで、アカイカ、シロイカ、マルイカ等の地方名があるそうです。ケンサキイカには遺伝的には同じですが形はゴトウイカ型とブドウイカ型とメヒカリイカ型があります。以前はヤリイカ属でしたが、ケンサキイカ属(12種)とヤリイカ属(1種)に別れたそうです。上位のヤリイカ科には11属45種がいます。

スルメの材料としも有名で、最も上等のスルメとされています。

界 動物界 Animalia

界 動物界 Animalia 門 軟体動物門 Mollusca

綱 頭足綱 Cephalopoda

目 閉眼目 Myopsida

科 ヤリイカ科 Loliginidae

属 ケンサキイカ属 Uroteuthis

種 ケンサキイカ Uroteuthis edulis

漢字 剣先烏賊

英名 Swordtip squid

表面の模様を拡大してみました。イカは水揚げしてから時間と共に、透明→赤色→白色と変化していきます。透明なのは僅かな時間なので今回の剣先イカは九州から運んできたにも関わらず鮮度が保たれていると言えると思い。18秒待っていただくと、別の部位の表面の模様を表示します。

長崎県産のケンサキイカでした。普通のサイズの剣先イカでも1280円は安いと思いますが、これほどの大きな剣先イカが1280円なのに驚きました。買ったスーパーは光洋(コーヨー/KOHYO)逆瀬川店でした。

これが足を延ばした姿です。全長は550mmでした。

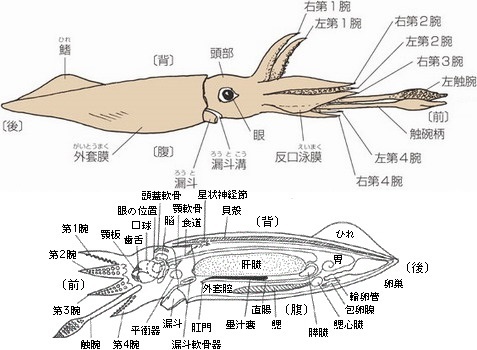

足の下に触腕が隠れていてそれを延ばした全長は790mmでした。胴の中にあるイカの骨と呼ばれている軟甲(gladius)は415mmもありました。イカは右の図のように8本の足(腕)に2本の触腕の計10本の腕があります。

足の下に触腕が隠れていてそれを延ばした全長は790mmでした。胴の中にあるイカの骨と呼ばれている軟甲(gladius)は415mmもありました。イカは右の図のように8本の足(腕)に2本の触腕の計10本の腕があります。全長 550mm(下の写真) 790mm(触腕含む)

軟甲 415mm(胴長に相当 下段の写真)

捌いて3つの部位に分けました。刺身の上に乗せている透明なものは長さ415mmの軟甲(イカの骨)です。それぞれの寸法はお皿の直径です。右側の皿は大きさが違うように見えますが、広角で撮っているためで実際は同じ寸法の皿です。刺身は山葵醤油と生姜醤油の2種類で食べました。

左側の皿 240mm 胴部の刺身

右上の皿 190mm 下足

右下の皿 190mm 耳部(ひれ/鰭)の刺身

胴の刺身です。見事な量です。これほどの量のケンサキイカの刺身を食べるのは初めてです。

胴の刺身の手前の2つを拡大いたしました。

独特の食感のある鰭(ひれ)の部分の刺身です。機能的にはヒレですが、我々は耳と呼んでいます。これだけでもかなりの量の刺し身がとれました。さすが弁慶イカです。

こちらがゲソ(下足)の部分です。丸い部分はカラストンビ(烏鳶)で、くちばし(上顎板と下顎板)は取り除いています。大きいので処理しやすかったです。

下足は塩をふりかけてオーブントースターで焼きました。刺身を食べながらゲソが焼けるのを待ちました。

焼きあがったゲソの塩焼きです。

沢山の剣先イカはビールでいただきました。

母はビールは小さなコップに半杯程度しか飲まないので、母のためにイカ丼を作りました。ご飯の量はご飯茶碗に1杯分ですが、おいしそうに見せるためにラーメン用の大きな器でイカ丼を作りました。母と2人で巨大な剣先イカを6月9日の夕食だけで、すべて食べることが出来ました。さすがに満腹と言う感じでした。

参考にネットから転用させていただいた図でイカの体の名称を紹介します。図の中の墨汁嚢(ぼくじゅうのう)が、俗に言う墨袋(すみぶくろ)で料理に使うイカ墨(イカスミ)が詰まっています。

我家の たこ焼き [料理]

2歳から10歳まで広島に住んでいたことがありますが、長く関西に住んでいたことから、今でもよく、たこ焼きを家で作ります。不思議なことに、沢山たこ焼きを作っていながら我家のたこ焼きをタイトルにして記事を書いたことがなかったので、今回我家のたこ焼きを紹介したいと思います。ちなみにお好み焼きもよく作るのですが記事にしたのは一回のみです。

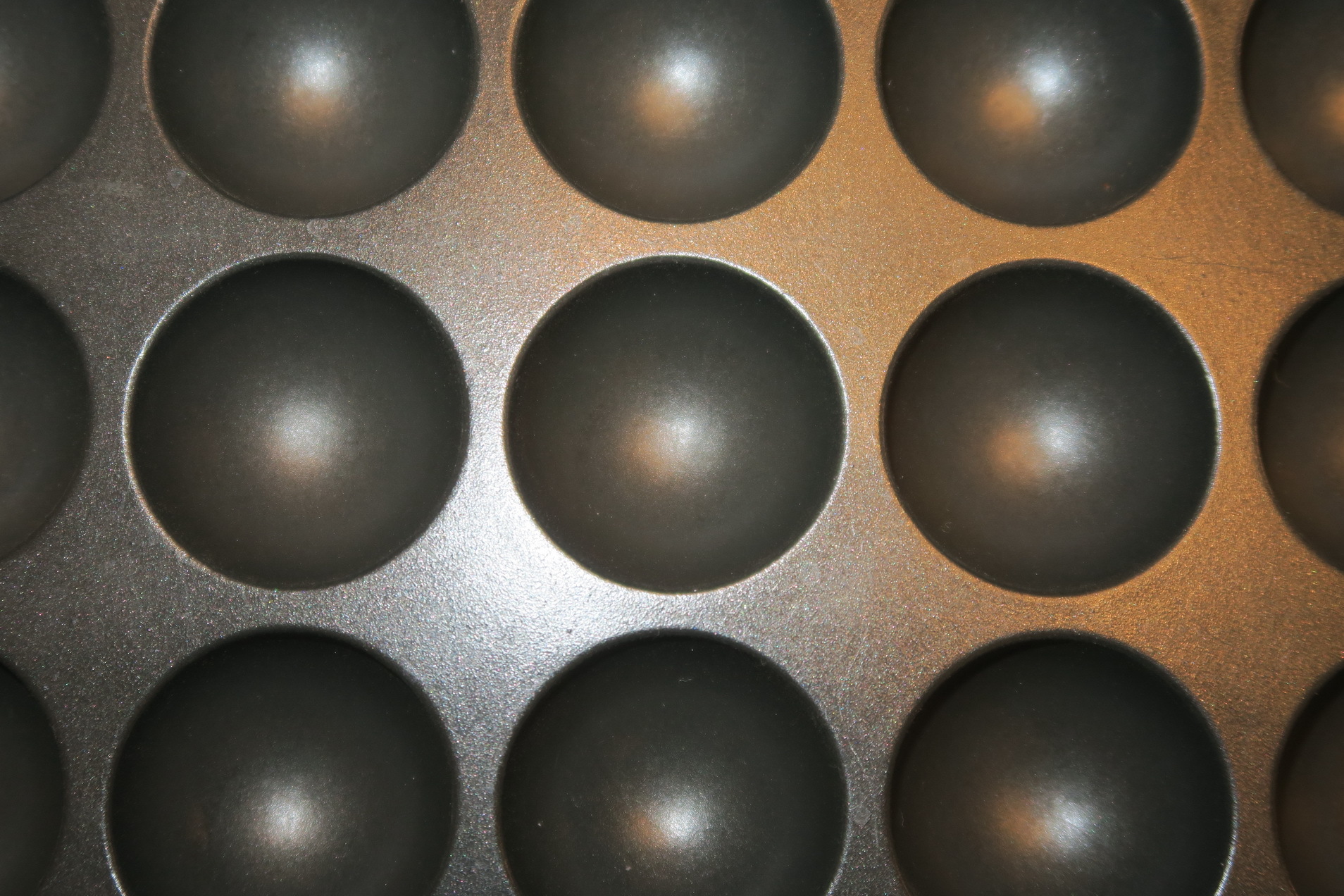

たこ焼きを作るのはこちらのホットプレートで作ります。ホットプレートの特徴は市販のたこ焼きよりもかなり大きなたこ焼きを1度に30個作れることです。

たこ焼きが作れる左側のホットプレートは我家では3代目となり2010年11月に買え換えたので、10年7ケ月ほど活躍してきてことになります。その3代目のホットプレートは3種類のプレートが付属していてその中の1枚がタコ焼きプレートだったのです。右側が2代目のホットプレートです。2代目は普通のプレートと鋳物製の焼肉用のプレートの2種類のプレートが付属していました。ちなみに1代目のホットプレートは結婚した時に友人から贈られたものでプレートは1種類でした。下の写真はホットプレートの世代交代を記念して撮りました。

今回のタコ焼きを作ることが出来る3代目のホットプレートはタイガー魔法瓶株式会社のCPV-G130です。このホットプレートは人気商品だったようです。新製品が常に出てくる家電業界の世界の中て、ホットプレートの売場に行くと今回の型番の製品は長く売られていました。私が買ってから約11年経っていますが、キーワード「タイガー CPV-G130」で検索すると、

今でもネットに出てきて買うことが出来るのも驚きました。ロングセラー商品です。きっとヒット商品だったのだと思います。ちなみに我家のホットプレートの製造ロット番号は08016なので、手に入る現在の同じ型番のCPV-G130の製造ロット番号を知りたくなりました。

今でもネットに出てきて買うことが出来るのも驚きました。ロングセラー商品です。きっとヒット商品だったのだと思います。ちなみに我家のホットプレートの製造ロット番号は08016なので、手に入る現在の同じ型番のCPV-G130の製造ロット番号を知りたくなりました。

調べてみると販売開始日は2008年8月22日で現在は店頭での販は終了しているそうですが、

若干の改良を加えたCRV-G300が2017年8月21日に販売されてましたが3枚のプレートのアイデアは同じなので、型番は違いますが製品基本思想は続いているのだと思います。改善されている点は右の写真のスタンドを引き出すことで、より安定的に縦置き出来るようになったことです。前は固定式のスタンドだけでした。

若干の改良を加えたCRV-G300が2017年8月21日に販売されてましたが3枚のプレートのアイデアは同じなので、型番は違いますが製品基本思想は続いているのだと思います。改善されている点は右の写真のスタンドを引き出すことで、より安定的に縦置き出来るようになったことです。前は固定式のスタンドだけでした。CPV-G130 2008年8月22日発売 CRV-G30 2017年8月21日発売

こちらが3種類のプレーとです。上段の左が普通のプレーで、右がたこ焼きプレートです。下段の左側が焼肉用のプレートで、脂を下に落とせるのが特徴でした。落ちた脂はヒーターには当たらず下段の右のように水の受け皿に脂が落ちる仕組みになっていました。このホットプレートを買うまではカセットコンロの上にタコ焼き器を乗せて焼いていました。

我家のたこ焼きの具は、大きく切ったタコと小ネギと天かすと紅生姜が定番です。いろんな具を入れる家庭があるようですが、我家はこれ一筋です。タコを最初に入れてしまったので、大きなタコなのに下に沈んでいるので見えません。ここから下の15枚の写真はクリックすると特別に大きな写真(面積で16倍)が表示するように設定しておりますので、気になったし野心があれば是非ともクリックしてみてください。

今回は170gのタコを用意したので、さらに追加でタコを乗せました。この大きさのタコが1個に2つあるいは3つ入っています。今までの歴史の中でこれほど入れた記憶がなかったので、記事に掲載する気にもなったわけです。上に2つタコが乘っているたこ焼きにはタコが3つ入っています。

たこ焼きのソースはこちらです。昔は自分でソースを調合していましたが、いつしか市販のたこ焼きソースを使うようになりました。

順番にひっくり返していきます。今ではタコ焼き器にテフロンのコーティングをされているのは当たり前になりましたが、11年前は画期的なことで簡単にひっくり返すことが出来のに喜んだことを思い出しました。

今回はタコが結構多いので、表面にタコが見えているのが沢山あって美味しそうに見えます。

別の角度からの写真も紹介します。すぐにでも食べたくなりますが、ここからが辛抱なのです。焦げ目がしっかりつくまで待ちます。

柔らかめの生地を、表面がカリカリになるまで焼くのが我家のたこ焼きです。早く食べたくなりますが、じっと我慢のたこ焼きなのです。砥部焼の皿に5個乗せてソースをかけたところです。直径14cmの皿なのでたこ焼きの大きさが判っていただけると思います。丁度5個乗せるとピッタリなのです。

ソースの後に海苔と鰹節を乗せて完成です。

たこ焼きの美味しさを感じてもらいたくて特別に拡大いたしました。

最初に中央の10個(=5個×2人)を食べた後、残りの20個は中央に寄せて、さらに表面がカリカリになるまで焼いてみました。

たこ(蛸)たっぷりで表面カリカリのたこ焼きを紹介します。記事は柔らかいので中はふわふわです。タコを沢山入れたので表面からもタコが入っていることが判ります。使ったタコはモーリタニア産のマダコ(真蛸)です。長く日本を含む東アジアのマダコと大西洋や地中海のマダコは同じと考えられていましたが、2016年から別種であることが認定されました。ただし、日本での呼び名は両種共にマダコ(真蛸)です。

2017年2月16日に書いた記事や、その時に参考にしたWikipediaでは日本のマダコの学名をOctopus vulgarisと書いていました。→ポチッ

大西洋・地中海のマダコ Octopus vulgaris

東アジアのマダコ Octopus sinensis

ミズダコ Octopus dofleini 北海道など寒海性のタコ

界 : 動物界 Animalia

界 : 動物界 Animalia門 軟体動物門 Mollusca

綱 頭足綱 Cephalopoda

上目 八腕形上目 Octopodiformes

目 タコ目(八腕目) Octopoda

亜目 マダコ亜目 Incirrina

科 マダコ科 Octopodidae

亜科 マダコ亜科 Octopodinae

属 マダコ属 Octopus

亜 マダコ亜属 Octopus

種 マダコ Octopus vulgaris 今回(モーリタニア産)

Octopus sinensis 国産マダコ

英名 Common octopus

漢字 真蛸

上の写真の中央のたこ焼きを特別に拡大いたしました。これは冒頭の写真です。

5個を皿にとりました。

ソースをかけて海苔と鰹節を振りかけた写真です。

クリックして拡大写真を出すのが面倒な方のために、拡大写真を掲載いたしました。拡大すると分かることですが、ピントが合っているのは左側のタコ焼き1個のみです。

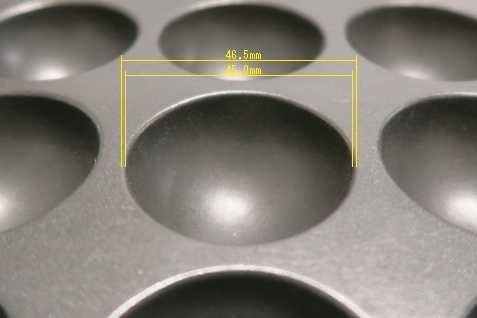

たこ焼きは市販のものよりも少し大きいように感じたので、ニッキーさんへのコメントで予告したように穴の大きさを計測してみました。

その結果は、たこ焼き器の穴の直径は45mmでした。穴の縁が少し滑らかに仕上げられているので穴が始まる部分の直径は46.5mmでした。

その結果は、たこ焼き器の穴の直径は45mmでした。穴の縁が少し滑らかに仕上げられているので穴が始まる部分の直径は46.5mmでした。買ってから約11年経っていますが表面のコーティングは健在です。タコ焼きをひっくり返す時は金属は使わないで、必ず竹串を使ったのが良かったみたいです。

追伸

2021年6月3日の早朝から関西に行きます。帰ってくるのは6月13日です。その間はネット環境の関係で皆様のところに訪問出来ないことをお許しください。

久しぶりに我家でトンカツを揚げました。 [料理]

昔はトンカツはよく作りましたが、最近は揚げ物料理が少なくなっています。揚げ物料理の中でも特にトンカツは減った感じがします。そんな中で久々にヒレ肉のトンカツを作ってもらいました。我家では脂を少なめにしたいことから昔からトンカツと言えばヒレカツでした。上の写真が作ってもらったヒレのトンカツです。ゴルフ場での昼食では、比較的多くトンカツを食べていますが、用意されているトンカツはロースカツなので、外食を含めてもヒレカツを食べるのも久しぶりでした。上の写真が我家のヒレカツです。

普段の揚げ物は小型の鋳物製の揚げ物用の鍋を使いますが、トンカツを揚げる時は我家で一番大きな揚げ物用の鉄鍋を出します。その大きな鍋でもヒレ肉が沢山あったので、ヒレカツは2度に分けて揚げます。こちらの写真が1回目に揚げたヒレカツです。上の写真は2度目を揚げている間に少し食べて、2度目を揚げた中の一部を盛り付けたものです。この時の段階でキッチンには揚げ終わったヒレカツが6個ほど残っていました。

この日はソラマメも用意してもらいました。

ソラマメは近くの親しい方からいただいた新鮮なものでした。ソラマメの分類を紹介します。ソラマメの原産地は地中海や西南アジアが原産地と推測されていますが、大粒種はアルジェリア周辺で、小粒種はカスピ海南岸とする2源説もあるそうです。イスラエルの新石器時代の遺跡からも出土するほど古くからあり、古代エジプトやギリシア、ローマにおいて食べられていました。紀元前3000年以降に中国に伝播し、日本へは8世紀ごろ渡来したと言われているそうです。右の写真はWikipediaから転用させていただいた花が咲いたソラマメの写真です。

界 植物界 Plantae

界 植物界 Plantae被子植物 angiosperms

真正双子葉類 eudicots

目 マメ目 Fabales

科 マメ科 Fabaceae

属 ソラマメ属 Vicia

種 ソラマメ Vicia faba

漢字 蚕豆 / 空豆

英名 Broad bean / Fava bean

たくさんの量があったので2回に分けていただきました。右側の向いた方が前日に食べたソラマメで、左側がトンカツと一緒に食べたソラマメです。下に引いている新聞の活字の大きさと比べていただくとわかるかもしれませんが、非常に大粒のソラマメでした。

もちろんビールです。サラダはキュウリと水菜です。偶々、鍋用に買った水菜が残っていたのです。3束が税抜きで99円だったので2度ほど鍋をやってもまだ残っていたのです。サラダはケンコーマヨネーズ製のシーザーソラダドレッシングでいただきました。ソラマメはもちろん塩茹でしてそのままでも美味しいけれど、好みで塩を付けたりつけなかったりでいただきました。

揚げ具合を紹介したくて拡大写真を掲載いたしました。Wikipediaによるとトンカツの表記は、とんかつ・とんカツ・トンカツ・豚カツなど様々です。単にカツと呼ばれることもあります。カツはカツレツの略ですが、トンカツレツと呼ばれることは、ほとんどないと思います。

ヒレカツはもちろん、とんかつソースでいただきました。カラシは好みでいただきました。

食べた雰囲気を感じてもらいたくて少し拡大した写真も掲載いたしました。沢山のトンカツを揚げたので9個も残りました。残ったトンカツは翌日の昼食と夕食でいただきました。それは揚げる前から決めていて買って来たヒレ肉は全てトンカツにいたしました。

冒頭で紹介した普段用の小型の鋳物製の揚げ物用の鍋と、我家で一番大きな揚げ物用の鉄鍋を紹介します。

下に敷いている新聞で大きさが判っていただけると思います。以前の記事「ガスコンロを買い替えました。」で紹介させていただいたようにガスコンロを交換して温度調節機能が付いたおかげで、揚げ物が楽になりました。安全装置もしっかりしているので安心感もあります。

下に敷いている新聞で大きさが判っていただけると思います。以前の記事「ガスコンロを買い替えました。」で紹介させていただいたようにガスコンロを交換して温度調節機能が付いたおかげで、揚げ物が楽になりました。安全装置もしっかりしているので安心感もあります。

翌日の昼食はカツサンドにいたしました。オーブントースターで温めたヒレカツにソースを付けて野菜に挟みました。サンドイッチ用のパンは買っていなかったので、食パンを縦に切って使いました。食パンは厚いのが好きなので縦に切ってもサンドイッチ用よりは厚い感じでした。その厚みが良かったです。

飲み物として用意したのは定番のコーンスープです。コーンスープの素をお湯で溶いただけですが、美味しかったです。

1つを断面が見えるように置きなおして写真を撮りました。パンの厚みも分かっていただけると思います。野菜は家にあったキュウリにいたしました。味付けはケチャップとトンカツソースとタルタルソースを使いました。タルタルソースはキュウリの部分に使っています。

横から撮った写真です。9個のヒレカツの内、4個をサンドイッチに使いました。残りの5個は、この日の夕食用です。

夕食はカツカレーにしました。前に紹介した3種相掛けカレー方式です。

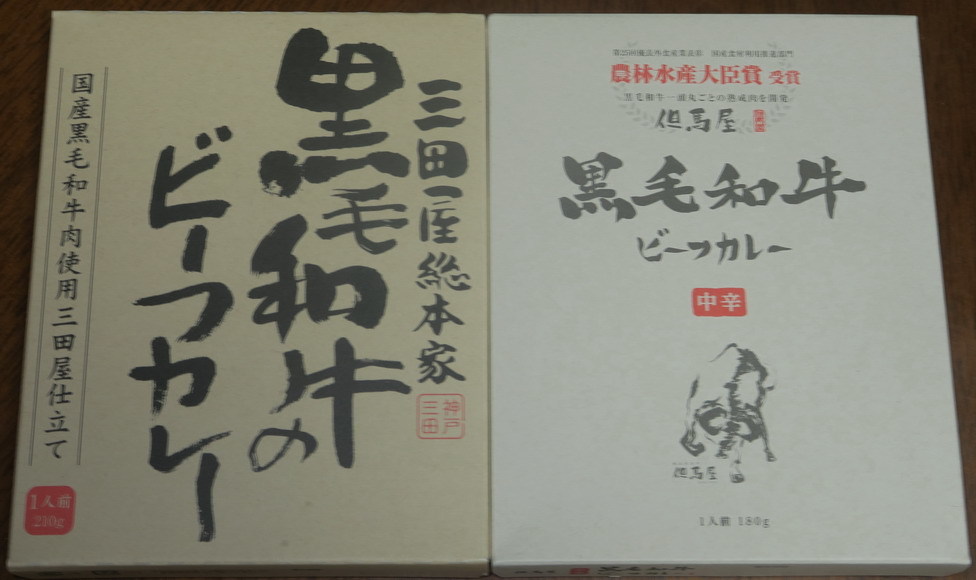

名前を付けるとしたら3種相掛けカツカレーとなります。使ったレトルトカレーは下段の写真で、左から「宮崎/黒毛和牛ビーフカレー」「沖縄/しっとり煮込んだ・石垣島ビーフカレー」「熊本/あか牛ビーフカレー」です。

こちらが3種相掛けカツカレーです。

1つだけラッキョを乗せているのは目印です。今回のカレーは色合いが非常に近いので、運ぶときに少し角度が変わると分からなくなってしまうとしまうと思ったから目印にラッキョを乗せました。掛け終わったレトルトカレーの袋をカレーの位置と同じように並べた写真も紹介します。目印のラッキョを置いた左下が熊本のカレーで時計回りに沖縄のカレー→宮崎のカレーです。

1つだけラッキョを乗せているのは目印です。今回のカレーは色合いが非常に近いので、運ぶときに少し角度が変わると分からなくなってしまうとしまうと思ったから目印にラッキョを乗せました。掛け終わったレトルトカレーの袋をカレーの位置と同じように並べた写真も紹介します。目印のラッキョを置いた左下が熊本のカレーで時計回りに沖縄のカレー→宮崎のカレーです。

オーブントースターで温めたトンカツはカラッと仕上がったので拡大写真を掲載させていただきました。この写真をクリックすると特別に大きな写真を表示するように設定いたしました。

前日も食べた水菜のサラダです。やっぱり99円で3束はかなりの量で4回の夕食で活躍いたしました。

姪っ子たちと子供たちとの食事会第2弾 [料理]

5つ前の記事「レンコン料理とシャンパン」で仲良しの姪っ子たちと娘が来てくれた食事会を紹介いたしましたが、

それから2週間後に食事会をおこないました。御祝い事を兼ねていたので、前回のメンバーに加えて我家の次男と姪っ子の旦那も参加してもらいました。我家の長男は北海道なので参加できませんでした。右の小さな写真が前回の食事会の記事で掲載した飲み物の写真で、左から2本目のシャンパンMoët & ChandonのIMPÉRIALを飲みました。

それから2週間後に食事会をおこないました。御祝い事を兼ねていたので、前回のメンバーに加えて我家の次男と姪っ子の旦那も参加してもらいました。我家の長男は北海道なので参加できませんでした。右の小さな写真が前回の食事会の記事で掲載した飲み物の写真で、左から2本目のシャンパンMoët & ChandonのIMPÉRIALを飲みました。 右の連続写真は我家の子供たちと姪っ子たちと撮った写真です。5人の時が子供たちと姪っ子全員で、3人の時が姪っ子たちと娘です。私が写った写真が1枚ありますが、それは6人の写真です。本食事会は前回食事会より前から決まっていたので、その時はシャンパン1本とビールだけにして、その時に飲まなかった下記のリストの③~⑤を今回飲みました。加えて前回の時に東洋美人の大吟醸が好きなことが分かったので東洋美人の大吟醸も追加で用意いたしました。さらに大吟醸と味を比べるために純米吟醸も用意いたしました。

右の連続写真は我家の子供たちと姪っ子たちと撮った写真です。5人の時が子供たちと姪っ子全員で、3人の時が姪っ子たちと娘です。私が写った写真が1枚ありますが、それは6人の写真です。本食事会は前回食事会より前から決まっていたので、その時はシャンパン1本とビールだけにして、その時に飲まなかった下記のリストの③~⑤を今回飲みました。加えて前回の時に東洋美人の大吟醸が好きなことが分かったので東洋美人の大吟醸も追加で用意いたしました。さらに大吟醸と味を比べるために純米吟醸も用意いたしました。① 純米吟醸酒 澄川酒造場 山口県萩市 東洋美人

② 純米大吟醸酒 澄川酒造場 山口県萩市 東洋美人

③ 白ワイン ルイ・ジャド社 ブルゴーニュ CHARDONNAY

④ スパーリングワイン LA VIE EN 社 LA VIE EN Bleu

⑤ シャンパン Moët & Chandon社 ICE IMPÉRIAL

今回は7人になることからシャンパングラスと冷酒用のグラスをそれぞれ7つ並べました。右の写真はみんなで撮った記念写真です。私は一番左側です。我家の食卓は丸テーブルで無理をすれば9人までは座れるのでみんなで食事をすることが出来ました。

今回は7人になることからシャンパングラスと冷酒用のグラスをそれぞれ7つ並べました。右の写真はみんなで撮った記念写真です。私は一番左側です。我家の食卓は丸テーブルで無理をすれば9人までは座れるのでみんなで食事をすることが出来ました。

今回のシャンパン(シャンパーニュ)のMoët & Chandon(モエ・エ・シャンドン)社のICE IMPÉRIAL(アイス・インペリアル/アイス・アンペリアル)は驚いたことに氷をれるタイプでした。クリックして写真を拡大すると氷が入っていることが分かってもらえると思います。半信半疑で飲んでみましたが、美味しいのに驚かされました。右上の泡が立っているグラスが一番最後にシャンパンを入れたグラスです。

上の写真はクリックすると拡大しますがクリックするのが面倒な方のために拡大写真を掲載いたしました。泡立ってるところや氷が分かっていただけると思います。本写真をクリックするとさらに特別に多く拡大いたします。

これがボトルについていたの見方の説明ですが、確かに氷を入れると書かれていました。ネットで見ても「氷を入れて完成する至福の味わい」と書かれていました。

こちらが前回飲んだMoët & Chandonの最もオソドックスナIMPÉRIAL(インペリアル/アンペリアル)ですが、今回の食事会のためにシャンパンや白ワインやスパーリングワインを残しておいたのです。

今回の料理にを紹介します。こちらはアボガドを使った料理です。真ん中に明太子を入れたものと、卵料理にチーズをのせたものをオープンで焼いて、

明太子の方にはネギを乗せています。7人で2種類を食べてもらいたいので、写真の状態からさらに半分に切りました。右の写真のように2種類を全員が食べれるように半分に切りました。切る前にメンタイコの方を一つ食べてしまったので玉子の方が多いのが分かってもらえると思います。

明太子の方にはネギを乗せています。7人で2種類を食べてもらいたいので、写真の状態からさらに半分に切りました。右の写真のように2種類を全員が食べれるように半分に切りました。切る前にメンタイコの方を一つ食べてしまったので玉子の方が多いのが分かってもらえると思います。

カブとナマハムのサラダです。粒マスタードを使った自家製ドレッシングをかけています。

油で素揚した野菜の揚げびたしです。レンコンと茄子とカボチャと人参が入っていました。

揚げびたしのカボチャと蓮根と茄子の辺りを拡大いたしました。

こちらは具をご飯で巻いてオーブンで焼いたものです。表面カリッとしていてみんなに人気でした。

焼き海苔巻きの食感を感じてもらいたくて拡大いたしました。表面がご飯のものは中に海苔が巻かれています。カリカリ感が分かっていただけたでしょうか。

肉料理も人気がありました。肉料理の写真は撮り忘れてしまったので全体を撮った写真から切り取ったので、解像度はいまいちとなってしまいました。

一品を除いて料理がそろったところでシャンパンを注いで飲み始めました。それまではビールを時任に飲み始めていました。肉料理は上野写真よりこちらの写真の方がきれいに撮れています。

真中のシャンパンはないので、本格的にお祝い事の食事会が始まったわけです。

シャンパンが一通り空いたところで東洋美人の大吟醸を飲み始めまし。右の写真のように辛口の吟醸酒も用意したのでさっそく飲み比べてみました。飲み比べてみて東洋美人の大吟醸の美味しさが分かりました。前回の時に姪っ子が東洋美人の大吟醸が好きだと言ったことに納得したわけです。

シャンパンが一通り空いたところで東洋美人の大吟醸を飲み始めまし。右の写真のように辛口の吟醸酒も用意したのでさっそく飲み比べてみました。飲み比べてみて東洋美人の大吟醸の美味しさが分かりました。前回の時に姪っ子が東洋美人の大吟醸が好きだと言ったことに納得したわけです。

話しが進んでいる間に最後の料理の鶏料理が焼き上がりました。アボガド料理の後に焼き始めていたのです。つぶつぶは胡麻です。横の野菜はコリアンダー(パクチー/シャンツァイ)です。

ゴマたっぷりの鶏のモモ肉料理も拡大させていただきました。

料理が揃ったところでスパーリングワインのLA VIE EN Bleu(ラ・ヴァーグ・ブルー)を開けました。

ブルーの色が食事を盛り上げてくれました。

最後に白ワインを飲みました。今回の白ワインはルイ・ジャド(Louis Jadot)社のブルゴーニュ(Bourgogne)のシャルドネ(CHARDONNAY)を飲みました。Bourgogneは産地でCHARDONNAYはぶどうの品種です。

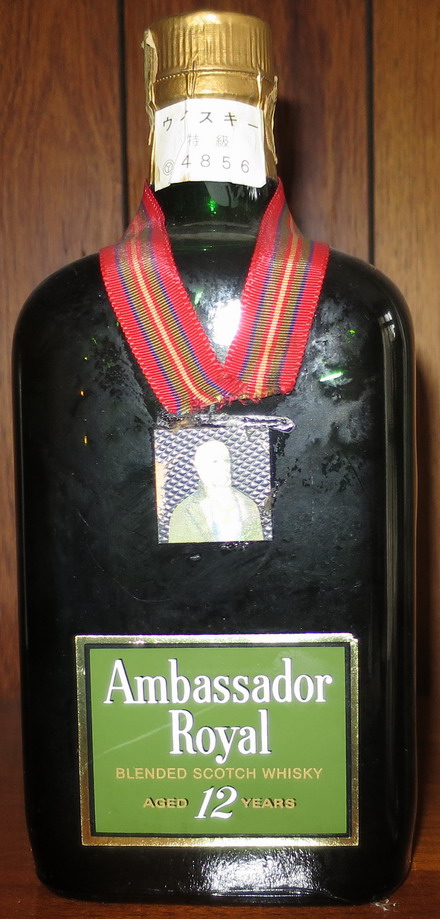

男性陣ですが、古いウイスキーを開けてみることにいたしました。今回飲んだサントリーROYALは最近実家からもらってきたウイスキーの中の1本ですが、一部を紹介した右上の小さな写真のようなスコッチウイスキーが多い中の

男性陣ですが、古いウイスキーを開けてみることにいたしました。今回飲んだサントリーROYALは最近実家からもらってきたウイスキーの中の1本ですが、一部を紹介した右上の小さな写真のようなスコッチウイスキーが多い中の 日本のウイスキーだったので味が気になっていたのです。後で撮った写真で瓶の上の空の空間が飲んだ量なので、意外と沢山飲んだようです。右の写真の左上と右下にも写っている江戸切子のロックグラスは私の2021年1月の誕生日に子供たちからプレゼントされたものです。家内からのプレゼントはマフラーでした。

日本のウイスキーだったので味が気になっていたのです。後で撮った写真で瓶の上の空の空間が飲んだ量なので、意外と沢山飲んだようです。右の写真の左上と右下にも写っている江戸切子のロックグラスは私の2021年1月の誕生日に子供たちからプレゼントされたものです。家内からのプレゼントはマフラーでした。この日は料理が出る前はピスタチオをつまみにビールではじまり、料理が揃ってからはシャンパン→純米大吟醸→純米吟醸→スパーリングワイン→白ワイン→(ウイスキー)の順で飲んだことになります。ビールは料理が揃ってからも全般的に飲んでいて、ビールが無くなったのでウイスキーを飲んだというバターンです。

お祝い事の一つは姪っ子の誕生日祝いでした。ケーキは紅茶でいただきました。以前に紹介した家の陳区のお気に入りのケーキ屋さんに頼みました。

店名 創作菓子 杏 Sousaku-gashi ANN

住所 千葉県佐倉市ユーカリが丘1-5-11

電話 043-488-3838

営業 11:00~18:00

定休 水曜日 第3火曜日

シェフ 横井 康人(オーナー パティシエ/pâtissier)

HP https://www.0434883838.jp/

イチゴもいただきました。なかなか出来なくて延び延びになっていたもう一つの御祝い事もシャンパンで乾杯の時に、みんなで祝うことが出来ました。

レンコン料理とシャンパン [料理]

姪っ子の友達から沢山のレンコンをもらったので、レンコンの料理を教えてほしいとのことで

姪っ子が我が家に来ることになりました。小さい時から、よく一緒に行動している姪っ子の姉と娘も来ることになり右の写真の3人が集まりました。新型コロナのため、姪っ子たちに会うのは昨年の正月2020年1月2日以来になることからシャンパーニュ(シャンパン)2本とスパーリングワインと白ワインを用意いたしました。4本共にフランス産です。上の写真をクリックすると銘柄がよくわかるように特別に大きく拡大(面積で16倍)するように設定いたしました。左から次の通りです。

姪っ子が我が家に来ることになりました。小さい時から、よく一緒に行動している姪っ子の姉と娘も来ることになり右の写真の3人が集まりました。新型コロナのため、姪っ子たちに会うのは昨年の正月2020年1月2日以来になることからシャンパーニュ(シャンパン)2本とスパーリングワインと白ワインを用意いたしました。4本共にフランス産です。上の写真をクリックすると銘柄がよくわかるように特別に大きく拡大(面積で16倍)するように設定いたしました。左から次の通りです。白ワイン ルイ・ジャ社 ブルゴーニュ CHARDONNAY

シャンパン Moët & Chandon社 IMPÉRIAL

スパーリングワイン LA VIE EN 社 LA VIE EN Bleu

シャンパン Moët & Chandon社 ICE IMPÉRIAL

近いうちに同じメンバー+αで会うことになったことから、今回は最もオーソドックスなシャンパン1本を飲むことにし、残りは次の時に飲むことにいたしました。

開けたのは写真のMoët & Chandon(モエ・エ・シャンドン)のIMPÉRIAL(インペリアル)です。一番よく売られていました。次回は残りの3本を飲む予定です。

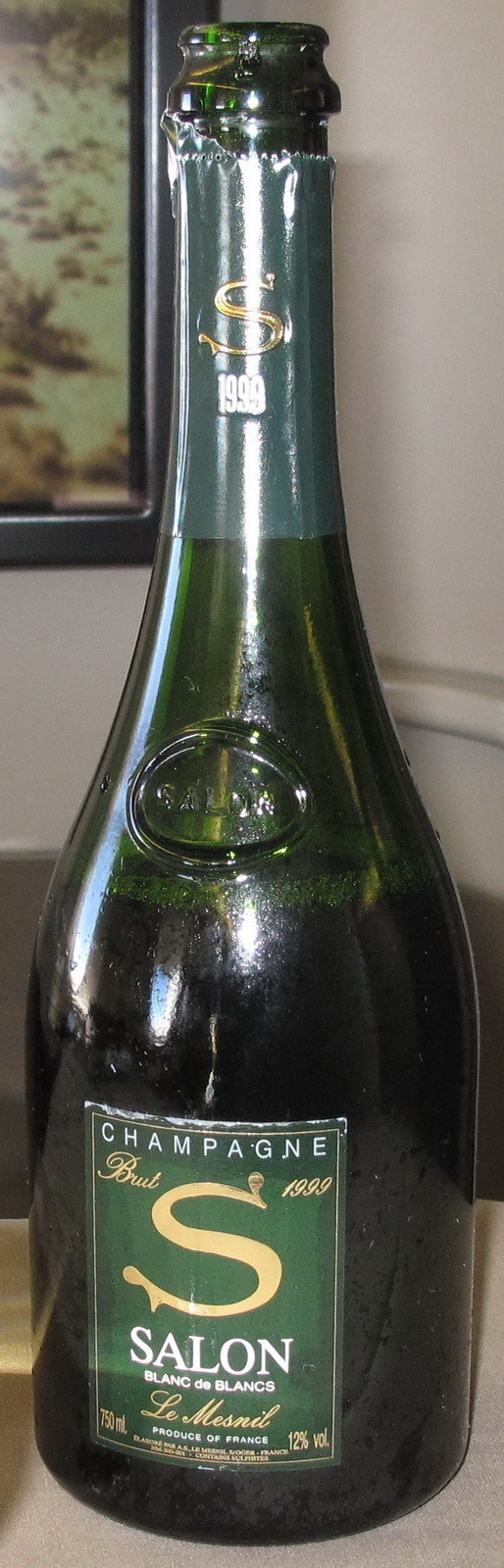

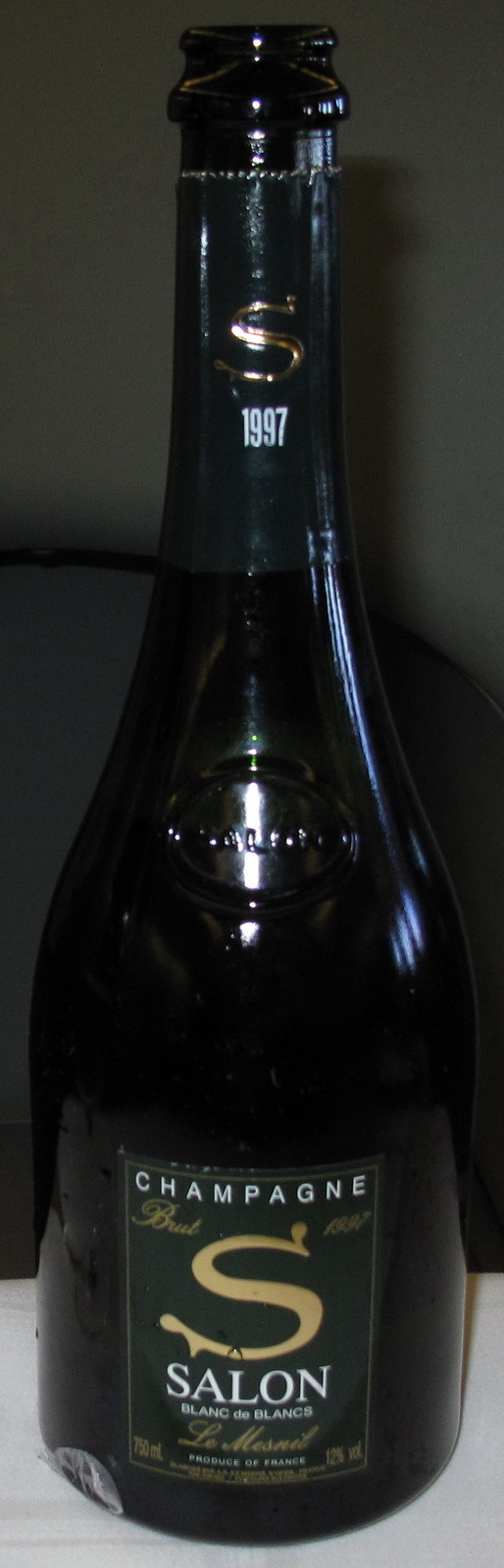

シャンパングラスにシャンパンを注ぎました。MOËTの文字が光っています。飛行機の機内ではよくシャンパンを飲みました。その中で一番気に入ったのが右の写真のChampagne Salonで、数回は飲みましたが、過去記事を調べてみると記事の中で紹介したことがあるのは2回だけでした。→ ボチッ1 ボチッ2

シャンパングラスにシャンパンを注ぎました。MOËTの文字が光っています。飛行機の機内ではよくシャンパンを飲みました。その中で一番気に入ったのが右の写真のChampagne Salonで、数回は飲みましたが、過去記事を調べてみると記事の中で紹介したことがあるのは2回だけでした。→ ボチッ1 ボチッ2

レンコン料理は1日目の昼食と夕食と2日目の夕食の3回作りました。レンコンを持ってきてくれた姪っ子には2泊してもらいました。姪っ子はテレワークなので、私の家でも仕事が出来るのでPCなどは持ってきました。他の2人は1日目の昼食だけでした。1日目の昼食の一品目はレンコンとフキノトウと椎茸の天ぷらです。

天ぷらを拡大いたしました。

椎茸はマッシュルームのように小さな丸い形の椎茸でした。

生ハムとアボガドが入ったサラダです。

北海道の生の水ダコの刺身です。たたきのように表面はバーナーで焼かれていたものを買ってきて薄く切りました。

真ダコのカルパッチョも用意いたしました。タレをかける前です。

シャンパンと料理の写真です。タコのカルパッチョにはタレをかけています。タレは我が家の定番のオリーブオイルに柚子胡椒を入れただけの簡単なものですが、好評でした。

3人がスイーツを持ってきたくれたので、昼食の後は3回デザートにいたしました。先ずは最初はシュークリームです。

シュークリームは紅茶でいただきました。

美味しいシュークリームでした。

2番目に食べたデザートはチーズケーキでした。

切り取られた部分を5人でいただきました。

こちらも紅茶でいただきました。

3回目のデザートは焼き菓子でした。

全て違うタイプで迷ってしまいました。

姪っ子一人と娘は帰ったので、夕食は3人でした。レンコンの入った筑前煮でした。筑前には家内の得意料理なのです。

昼食で沢山食べたので夕食は簡単な和食にし、お酒は日本酒の熱燗にいたしました。この時に日本酒が好きなことを知りました。特によく飲むのが東洋美人の大吟醸で、その次によく飲むのが十四代の大吟醸だそうです。

2日目の夕食はレンコンのハサミ焼きにいたしました。具を挟んでガスオーブンで焼きました。

こちらはアヒージョです。マッシュルームのような小さくて丸い椎茸とフキノトウを入れています。タコとカニカマとタケノコも入っていました。レンコンも入れる予定だったそうですが、入れ忘れたようです。

上の写真をクリックすると拡大しますが、クリックが面倒な方のために拡大写真を掲載いたしました。

アヒージョに入れたフキノトウと小さな丸い椎茸です。椎茸は佐倉きのこ園産のブランド名「長生き椎茸」です。前日の天麩羅に使ったフキノトウと椎茸もこちらのものです。

アヒージョとくればフランスパンとワインです。

冒頭の写真の白ワインは次に全員が集まった時に開けたかったので、別の白ワインを買ってきました。細く切ったセロリとキュウリと人参とチーズで海苔で巻く、料理も出しました。

2日目の昼食には我が家のオリジナルの和風スパゲッティーにいたしました。初めて姪っ子に食べてもらったと思います。この和風スパゲッティーは以前にも紹介したことがあります。→ポチッ1 ポチッ2

2日目の昼食には我が家のオリジナルの和風スパゲッティーにいたしました。初めて姪っ子に食べてもらったと思います。この和風スパゲッティーは以前にも紹介したことがあります。→ポチッ1 ポチッ2

タグ:レンコン

ロングソーセージを使ったホットドック゛ [料理]

前記事および前々記事で紹介した通り我家のホットドックに使うソーセージは縦に半分に切って使っていることをいます。ただし、ホットドック用のロングソーセージを買った時だけは例外なのです。この回の記事では、そのレアーなソーセージを紹介します。この時はこだわりのトマトケチャップ「熊本県八代産完熟トマト はちべえトマトのケチャップ」とピクルスと粒マスタードをトッピングいたしました。パンにもこだわりました。

ホットドックを拡大いたしました。この時はパントとソーセージのセットをイケアか生協(COOP)で買ったと思います。緑のパッケージのピクルス(GURKA INLAGD)は讃陽食品工業のキュウリのピクルスです。このピクルスを検索するとイケアの通販に出てくるので、ホットドック用のソーセージとパンもイケアの方が可能性が高い気がします。

ケチャップとピクルスの瓶を拡大してみました。

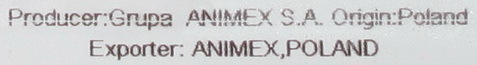

こちらのホットドックは上とは別の時のホットドックです。パンが違うので分かっていただけると思います。この時は外国産(ポーランド産)のホットドッグ用の冷凍のソーセージを買いました。5本入りを2パック買いました。もちろん定番のケチャップとカラシは乗せました。ソーセージには脂を落とすために切れ目を入れています。

こちらがポーランド産の冷凍のソーセージです。このパックを2つ買いました。原産国などが書かれている部分を拡大いたしました。

Producer:Grupa ANIMEX S.A. Origin:Poland

Exporter: ANIMEX,POLAND

2パック買ったので後のソーセージは初めて茹でて使ってみました。プリプリ感が楽しめました。

この時は野菜ジュースでいただきました。この時も冒頭の写真のホットドックと同じように、パンとロングソーセージをセットで買いました。

ソーセージの下には定番の炒めたキャベツが入っています。

写真をチェックした結果、ロングソーセージのホットドックは3度見つけました。その3度は同じ年の1月と3月と5月でした。ポーランド産のソーセージは5本入りを2パック買ったので、ホットドクにして食べたので厳密には見つけた写真は4度とも言えます。2012年以前は家の料理の写真は希にしか撮らなかったし、ホットドックは珍しくなかったので、ホットドック数回に1回しか撮りませんでしたが、それでもロングソーセージのホットドックを4度も見つけることが出来ました。

今回の記事でホットドッグの飢餓が3連続になりました。最初の記事は我家の最もオーソドックスなホットドック(左側)で、2つ目の記事は自分で作る手巻きホットドッグ(右側)でした。3つの記事で写真で残っていたホッドドックをほぼ紹介したことになります。回数で言えば3つの記事で10回の朝食か昼食です。

.

.

自分でトッピングするホットドッグ [料理]

こちらが今回紹介するホットドッグです。前記事の「最近作っている我が家のホットドッグの特徴」で紹介のホットドックに似ていますが、トッピングにレタスを使ったことから、作り方と食べ方を変えてみました。ホットドッグでレタスを使ったのは初めてだったし、今回の食べ方も初めてでした。

スーパーに買い物に行くとサニーレタスが2束で99円で売られていたので、つい買ってしまいました。さらにスーパーの中を歩いているとシャウエッセンが安く売られていたので久しぶりにホットドックが食べたくなってパンも買いました。ホットドックをするのであれば本来ならばキャベツを買うところなのですが、沢山のレタスがあるので炒めたキャベツの代わりに生のレタスを入れてみることにいたしました。そんなことからホットドックの初めての食べ方になりました。

ハンバーグに入れるために準備したレタスです。炒めたキャベツを使った従来通りの作り方は材料を挟んでらオーブントースターで焼く方法と同じにして今うと、せっかくの生のレタスに熱が加わってしまうことから、パンだけ単独で焼いて、それにテーブルで各自が挟むことにいたしました。

前記事で紹介したようにソーセージは縦に半分に切って炒めたものを、レタスと同じように各自が挟めるようにテーブルに並べました。

カラシやケチャップも用意して準備完了です。

レタスがあるのでドレッシングも用意いたしました。

パンは何も挟まないでオーブントースターで焼きました。焼き上がったらすぐにてーぐるに出します。その間に次のパンを焼いておきます。パンが熱いうちにレタスやソーセージを挟みます

これが完成した今回のホットドックです。

レタスの上にドレッシングを掛け、その上にソーセージを乗せたホットドッグも作ってみました。

右側がドレッシング入りのホットドッグです。まだやったことはありませんが、この方法だとチーズや玉子も用意して自由なホットドッグが楽しめそうです。

レタスはかさばるので、出来る限りパンに挟みましたが余ってしまったので単独でサラダとしていただきました。写真を撮り忘れましたが飲み物は野菜ジュースにいたしました。

最近作っている我が家のホットドッグの特徴 [料理]

我家は昔からホットドッグをよく作ります。我家のホットドッグはフライパンでソーセージを焼いて、ソーセージを取り出した後にキャベツを炒めて、ホットドッグ用のパンに炒めたキャベツと焼いたソーセージをホットドック用のパンに挟んでオーブントースターで少し表面に焼き色が付く程度に温めます。ケチャップと辛子を乗せて出来上がったのが上の写真です。

ここまでの説明は昔から同じやり方ですが、最近の特徴は下の写真のようにソーセージを縦に半分に切って使うことなのです。もちろん目的は口に入る脂分を少なくするのが目的です。普通のサイズのソーセージの場合であれば、昔ならば2本乗せることになりますが、今は1本分になるわけです。

さらに縦に切ることで焼いた時に脂分を沢山取り除くことが出来ます。以前から切れ目を入れて焼いてはいましたが、縦に切ることで沢山脂分を取り除けると考えたのもこの方法を行う一因です。右の写真はホットドック専用の長いソーセージを切らないで使っていたころのホットドッグです。ケチャップとカラシは乗せました。

さらに縦に切ることで焼いた時に脂分を沢山取り除くことが出来ます。以前から切れ目を入れて焼いてはいましたが、縦に切ることで沢山脂分を取り除けると考えたのもこの方法を行う一因です。右の写真はホットドック専用の長いソーセージを切らないで使っていたころのホットドッグです。ケチャップとカラシは乗せました。

ホットドックを拡大いたしました。こちらの写真だとソーセージが縦に半分に切られているのが分かってもらえると思います。クリックすると拡大するので、さらに分かりやすいと思います。

コーンスープを付けるのもホットドックの時の定番です。コーンスープ以外では野菜ジュースや紅茶や牛乳にすることもあります。

どれくらい前からソーセージを縦に半分にするようになったのか昔の写真で確認してみました。

2019年8月も今と同じタイプでした。

カラシにはいつも種入マスタード(粒マスタード)も用意して好みで食べています。この時は2つを普通のカラシで、1つを粒マスタードで食べました。家内はほとんど粒マスタードにしています。

この時もコーンスープにしました。

2018年6月も同じタイプでした。この時は全て粒マスタードにしました。飲み物は牛乳でした。熱いソーセージをパンに挟むことが始まった起源はドイツからの移民達によって伝えられたと考えられていますが、その他にもいろんな説があります。当時はフランクフルトソーセージが使われていてフランクフルターと呼ばれていました。ホットドッグ(Hot Dog)の呼名が定着したのは新聞漫画でHot Dogが使われたのがきっかけだそうです。Dogが使われたのは当時のアメリカではフランクフルトソーセージのことを犬のダックスフントと呼んでいたことに由来するようです。

野球場には名物とされるホットドッグがあり、それぞれ名前が付けられたそうです。右のWikipediaから転用させていただいた写真はドジャー・スタジアムのドジャー・ドッグです。ドジャー・ドッグはアメリカの野球場で販売されているホットドッグの中で最も販売数が多いそうです。

野球場には名物とされるホットドッグがあり、それぞれ名前が付けられたそうです。右のWikipediaから転用させていただいた写真はドジャー・スタジアムのドジャー・ドッグです。ドジャー・ドッグはアメリカの野球場で販売されているホットドッグの中で最も販売数が多いそうです。

ホットドックを拡大いたしました。ホットドックに使うソーセージをスーパーで買う場合はシャウエッセンで、コープで買う場合は海外のソーセージやホットドック用のソーセージが多いです。

2017年12月も同じタイプでした。ただし、この時は縦に半分に切ったソーセージを3個乗せていました。使ったパンは特別なものです。

2010年11月にもソーセージを縦に半分に切ったハットドックの写真を見つけました。

この時は土曜日にパンとソーセージとキャベツを買ってきて日曜日の朝に作りました。これ以前は今のところ見つけることが出来ていませんが、少なくとも10年以上同じタイプのホットドックを作ってきたことになります。このホットドックの写真だけ2010年11月22日の記事(久しぶりのホットドッグ)で紹介いたしました。

この時は土曜日にパンとソーセージとキャベツを買ってきて日曜日の朝に作りました。これ以前は今のところ見つけることが出来ていませんが、少なくとも10年以上同じタイプのホットドックを作ってきたことになります。このホットドックの写真だけ2010年11月22日の記事(久しぶりのホットドッグ)で紹介いたしました。

外で食べたホットドッグの写真を紹介します。

その4つのホットドックの記事も含めて今までのホットドックの写真が入った記事を紹介します。意外にも我家のホットドックを紹介したのは10年4ケ月ぶりになります。リストの中の☆マークが外でホットドックを食べた記事です。着色文字をクリックすると記事を紹介します。

2010年 久しぶりのホットドッグ

☆2012年 今日、ジブリ美術館に行ってきました。

☆2013年 ルパン三世展に行ってきました。 佐倉市立美術館

☆2018年 長男家族と三鷹のジブリ美術館に行ってきました。

☆2018年 コストコのホットドッグ フリードリンク付き180円

2021年 最近作っている我が家のホットドッグの特徴 今回の記事

ジブリ 2012年 佐倉市立美術館 2013年

ジブリ 2018年 コストコ 2018年

久しぶりのスコッチエッグ(Scotch egg) [料理]

新型コロナの感染リスクを下げるために、買い物は早朝の人が少ない時間帯にスーパーに行くようにしています。さらに買い物回数を減らすのと、次の時に短時間で買い物が済ませられるように、肉類などはまとめ買いして冷凍しています。肉を自分で冷凍すると味が落ちてしまうので、今までは冷凍したことはありませんでしたが、今は味よりも感染リスク低減を優先している訳です。そんな理由で冷凍庫にミンチ肉(挽肉)も沢山あることから、大好きなスコッチエッグ(Scotch egg)を数日以内に作ってもらえることになりました。まだ料理前なので、以前に作ってもらったスコッチエッグの写真を紹介したいと思います。

小ぶりのスコッチエック(Scotch egg)を作るためにウズラの卵を使いました。スコッチエッグはイギリス料理のひとつで、殻をむいた固ゆでのゆで卵を塩コショウやナツメグなどで味付けした挽肉で包み、パン粉の衣をつけてオーブンで焼いたり油で揚げたりしたものだそうです。我家でも両方やりますが、この時は油で揚げたそうです。

スコッチエッグにはビールがあいます。

生のなめ茸を使った味噌汁も用意してもらいました。薬味ネギを切らしていたので白ネギを刻んで入れました。

玉子の断面が見えると不思議と美味しそうに感じます。スコッチエッグは1738年にロンドンのデパート(フォートナム&メイソン)で発明されたとされています。

ただし、中東や南アジアの挽肉料理キョフテの中に、スコッチエッグそっくりの右の小さな写真のインド由来のNargisi Kofta(नरगिसी कोफ्ता/ナルギシコフタ)があることから、ナルギシコフタがイギリスに移入されたとする説もあるそうです。右のナルギシコフタの写真はYummy Indian kitchenのホームページから転用させていただきました。

ただし、中東や南アジアの挽肉料理キョフテの中に、スコッチエッグそっくりの右の小さな写真のインド由来のNargisi Kofta(नरगिसी कोफ्ता/ナルギシコフタ)があることから、ナルギシコフタがイギリスに移入されたとする説もあるそうです。右のナルギシコフタの写真はYummy Indian kitchenのホームページから転用させていただきました。玉子は入っていませんでしたが、トルコのテキルダでキョフテは食べたことがあります。その時の記事はこちらです。→ポチッ

ソースがかかるとさらに美味しく見えると思います。

スコッチエッグは鶉(うずら)の卵の数だけ作ったので、夕飯では食べ切れなかったので翌日のランチはスコッチエッグ・スパゲッティーにしてもらいました。

トマトソースをスコッチエッグにからめて美味しくいただきました。

海老フライ [料理]

前記事の江戸切子 子供達3人からの誕生日プレゼントで紹介したように私の誕生日祝いの夕食は私の希望を受け入れてもらい揚げ物の海老フライにしてもらいました。揚げ物はあまりしたくないようなのでが、受け入れてもらったわけです。驚くほど大きな海老の海老フライでした。

特別な時にだけ使う大皿に二人分の海老フライが並べられていました。この皿は関東に引越したころ子供たちが右の写真のように小さかった頃に益子に行って買った、その時は若手であった作家のモダンなお皿です。つけられている模様の色は皿ごとに違います。右上の小さな写真は裏磐梯の五色沼の中の赤沼で撮った写真です。我家の海老フライを記事にしたのは7年ぶりでした。7年前は父の日の記事でした。→ポチッ

特別な時にだけ使う大皿に二人分の海老フライが並べられていました。この皿は関東に引越したころ子供たちが右の写真のように小さかった頃に益子に行って買った、その時は若手であった作家のモダンなお皿です。つけられている模様の色は皿ごとに違います。右上の小さな写真は裏磐梯の五色沼の中の赤沼で撮った写真です。我家の海老フライを記事にしたのは7年ぶりでした。7年前は父の日の記事でした。→ポチッ 大きさを感じてもらいたくて海老フライの写真を拡大しました。この時は子供たちから江戸切子の右のロックグラスが誕生日プレゼントとして届くことは知らなかったので、誕生日に誕生日祝いをしてもらいました。分かっていたらプレゼントが着いてから誕生日祝いをしていたと思います。

大きさを感じてもらいたくて海老フライの写真を拡大しました。この時は子供たちから江戸切子の右のロックグラスが誕生日プレゼントとして届くことは知らなかったので、誕生日に誕生日祝いをしてもらいました。分かっていたらプレゼントが着いてから誕生日祝いをしていたと思います。

誕生日にふさわしいカプレーゼも用意してもらいました。使われているチーズのモッツァレラは当日に買いに行ったと言っていました。

使っている皿は栃木県那須郡那珂川町小砂にある国山窯で焼かれた小砂焼です。

当時の町名は馬頭町(ばとうまち)で、2005年10月1日に隣接する小川町と合併して新しい名前の那珂川町(なかがわまち)になりました。

当時の町名は馬頭町(ばとうまち)で、2005年10月1日に隣接する小川町と合併して新しい名前の那珂川町(なかがわまち)になりました。

カプレーゼの味を想像していただきたくて拡大写真を掲載いたしました。オリーブオイルをたっぷりと使いました。

サラダも特別な器に盛られていて、レタス以外にミニトマト、アボガト、ハム、蕪などのいろんな材料が入っていました。こちらの器は益子焼きです。

洋風の食事ではありますが、赤飯も用意されていました。

ご飯茶碗は佐賀栄次作の砥部焼で、ウエーブの形と模様が特徴のようです。津田沼にある丸善で衝動買いしたご飯茶碗で、特別の時だけ使っています。ネットで調べてみると向井窯だそうです。家内は赤飯が好きなので3合焚いたそうです。食事の後は残った赤飯は熱々のまま小分けして急速モードで冷凍して少しづつ食べました。

ご飯茶碗は佐賀栄次作の砥部焼で、ウエーブの形と模様が特徴のようです。津田沼にある丸善で衝動買いしたご飯茶碗で、特別の時だけ使っています。ネットで調べてみると向井窯だそうです。家内は赤飯が好きなので3合焚いたそうです。食事の後は残った赤飯は熱々のまま小分けして急速モードで冷凍して少しづつ食べました。

ビールで乾杯いたしました。

自分の前に料理を取り分けながらいただきました。この写真からも海老フライの大きさが分かっていただけると思います。実家で海老フライを食べたいときは、揚げたてを買える惣菜屋さんで買って冷めないように持ち帰って食べる工夫をしています。→ポチッ

我家の海老フライのソースは、ウスターソース+タルタルソースあるいはウスターソース+マヨネーズです。この日はウスターソース+マヨネーズでした。ソースに浸ける直前にその時に食べる海老フライだけにレモンを絞ってから食べるのも我家流です。

ケーキも準備してくれていました。運動を兼ねて下記のケーキ屋さんに歩いて階に行ったとのことでした。左がショコラルージュで、右がモンブランです。

店名 創作菓子 杏 Sousaku-gashi ANN

住所 千葉県佐倉市ユーカリが丘1-5-11

電話 043-488-3838

営業 11:00~18:00

定休 水曜日・第3火曜日

シェフ 横井 康人(オーナー パティシエ/pâtissier)

HP https://www.0434883838.jp/shop.html

私はこちらのショコラルージュを選びました。

家内はこちらのモンブランです。スポンジの上に栗クリームがたっぷりと乗せられていました。

もちろん紅茶でいただきました。ケーキの色に合った可愛らしいランチョンマットが出されました。

ケーキは両方食べたいのと、断面を見たかったので半分つづいただきました。赤い色のケーキは甘酸っぱい美味しいケーキでした。スポンジのケーキは栗クリームと栗が使われたクリーミーなモンブランでした。

イチゴも用意されていましたが、料理もデザートもたっぷりあったので、翌朝にいただきました。

散らし寿司を作ってみました。 [料理]

私が一人で実家に来た時の昼食は私の担当です。ただし、ちゃんとした料理は出来ないので、今までに作った昼食は①白い御飯+冷蔵庫のおかず、②ラーメン、③焼きそば、④冷凍炒飯、⑤蕎麦、⑥カレーうどん、⑦素麺、⑧中華冷麺、⑨555の豚饅くらいでしたが、今回初めて上の写真の散らし寿司を作ってみました。

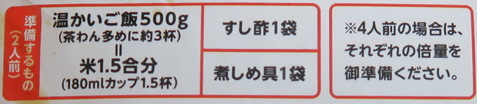

使ったのは写真の散らし寿司の素(ミツカンの十目ちらし)です。中に入っているのは2人前(すし酢袋+具材袋)×2の計4人前です。家内が実家に来た時に使った散らし寿司の素の半分(2人前)が残っていたので作ってみました。残っていたのは2人分なので、

散らし寿司の素にはすし飯に混ぜ込む10種類の具材が入っているので、上に乗せる錦糸卵と三つ葉と刺身の3種類の具を用意いたしました。三つ葉は正月のお雑煮ように用意た島を少し茹でました。刺身は、この日の夕食用に朝に買ったものです。

刺身はシマアジです。生簀のある魚屋さんで買ったので、開店前に捌かれる直前まで活きていた刺身です。まだ〆られてから数時間しかたっていないので非常に活きがよく臭みもありませんでした。こちらの魚屋さんでは生簀に鯛と平目とシマアジがいつも入れられています。逆瀬川駅周辺で、最も新鮮な刺身が手に入る魚屋さんなのです。お魚屋さんの前は「おととや」です。

寿司桶が見つからなかったのでフライパンを使いました。1.5合の炊き立てご飯をフライパンに入れて散らし寿司の素に入っていた酢(すし酢1袋)を振りかけて、扇ぎながら混ぜました。

散らし寿司の素に入っていた具(煮しめ具1袋)を入れてさらに混ぜました。10種類の具は、にんじん、ぶなしめじ、れんこん、まいたけ、エリンギ、こんにゃく、油揚げ、ごぼう、しょうが甘酢漬、昆布です。

10種の具の大凡の割合を分かっていただけるように上の写真の具の部分を拡大いたしました。

出来たがった2人前の散らし寿司です。左が私用で刺身は3切れ乗せました。母の散らし寿司には刺身を3切れ乗せました。

こちらが私の散らし寿司です。三つ葉は茹でない方が見栄えが良かったのかもしれません。

同じ日の夕飯で食べたシマアジの刺身を紹介します。散らし寿司に使った残りでこの大きさなので元は大きかったことが分かっていただけると思います。刺身はサクの状態で売られていたので、昼食と夕食の時にそれぞれの刺身に切り分けました。寿司用は刺身用より少し薄く切りました。夕食では焼ナスも作りました。

参考にシマアジの分類を紹介します。よく見かける右の写真のマアジ(真鯵)はアジ科マアジ属で、シマアジはアジ科シマアジ属です、

参考にシマアジの分類を紹介します。よく見かける右の写真のマアジ(真鯵)はアジ科マアジ属で、シマアジはアジ科シマアジ属です、 界 動物界 Animalia

界 動物界 Animalia門 脊索動物門 Chordata

亜門 脊椎動物亜門 Vertebrata

綱 条鰭綱 Actinopterygii

目 スズキ目 Perciformes

科 アジ科 Carangidae

属 シマアジ属 Pseudocaranx

種 シマアジ Pseudocaranx dentex

漢字 縞鯵、島鯵

英名 White trevally Silver trevally Striped jack Silver bream

昼食では飲みませんでしたが、夕食ではビールをいただきました。

夕食の焼ナスの写真も紹介します。全部で3本焼き、母が1本で私が2本としました。水で冷やさないで熱いまま出したいので、熱くても手を水で冷やしながら皮を剥きました。ヘタは付いているように見えますが、切り離しています。食べやすいように縦に包丁を入れていますが、茄子の形を保つように盛り付けています。

実家では3種相掛けカレーが恒例となりました。 [料理]

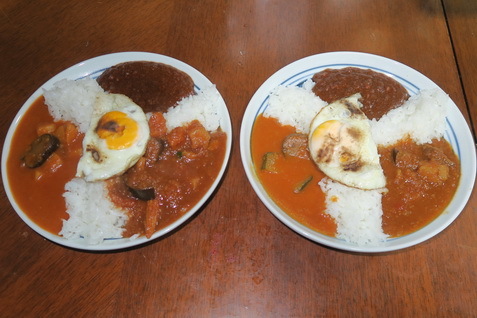

昨年の記事「3種類のレトルトを使ったカレーライス」で3種相掛けカレーを紹介したことを覚えておられるかもしれませんが、実家の母はカレーライスは沢山食べてくれるので、実家に行くと必ず一回は3種相掛けカレーをするのが恒例となりました。年末から1月2日まで実家に行った時の2020年12月27日に上の写真の3種相掛けカレーを作りました。2020年10月30日に紹介した時の

右下の3種相掛けカレーとは両サイドの「まるごと野菜」は同じで、上の銀座キーマカレーだけが違いました。実は安いレトルトカレーの中で気に入っているのが、銀座キーマカレーだったので、実家のスーパーで見つけて買いました。まるごと野菜カレーは実家に買い置きしてあったのです。今回は目玉焼きを乗せました。今回の記事のタイトルに使っている「3種相掛けカレー」という呼び方は2020年10月30日の記事のコメントで教えていただきました。

右下の3種相掛けカレーとは両サイドの「まるごと野菜」は同じで、上の銀座キーマカレーだけが違いました。実は安いレトルトカレーの中で気に入っているのが、銀座キーマカレーだったので、実家のスーパーで見つけて買いました。まるごと野菜カレーは実家に買い置きしてあったのです。今回は目玉焼きを乗せました。今回の記事のタイトルに使っている「3種相掛けカレー」という呼び方は2020年10月30日の記事のコメントで教えていただきました。高齢の母に沢山食べてもらうのが目的で私が実家にいる間は、昼食と夕食を用意しています。とは言え料理を作る方は得意ではないので、刺身やフライを買ってきたり鍋料理など限られたものになっています。母は朝食を作ってくれます。夕食の中の一品も用意してくれます。

左側が私用で、右側が母用です。この程度の量であれば完食してもらえます。おそらくカロリー的にも最も多いくなる料理の一つになると思います。

上の写真をクリックすると拡大いたしますが、クリックが面倒な方のためら左側のカレーの拡大写真を掲載いたしました。クリックするとさらに特別に大きく拡大いたします。目玉焼きの上に乗っているものはコショウ(胡椒)です。

我家(千葉)では今まで2種相掛けカレーでしたが、実家(宝塚)での影響を受けて我家でも最近は3種相掛けカレーをするようになりました。去年の10月31日の記事で紹介した鬼滅の刃カレーを使った右の写真の3種相掛けカレーが我家での最新の3種相掛けカレーです。

我家(千葉)では今まで2種相掛けカレーでしたが、実家(宝塚)での影響を受けて我家でも最近は3種相掛けカレーをするようになりました。去年の10月31日の記事で紹介した鬼滅の刃カレーを使った右の写真の3種相掛けカレーが我家での最新の3種相掛けカレーです。

今までの実家でのカレーのを紹介します。古い順に紹介します。最初は2種相掛けカレーでした。炒飯カレーもありました。カレーを乗せている皿は全て同じ砥部焼の直径21.4cmの皿です。写真をクリックすると拡大いたします。

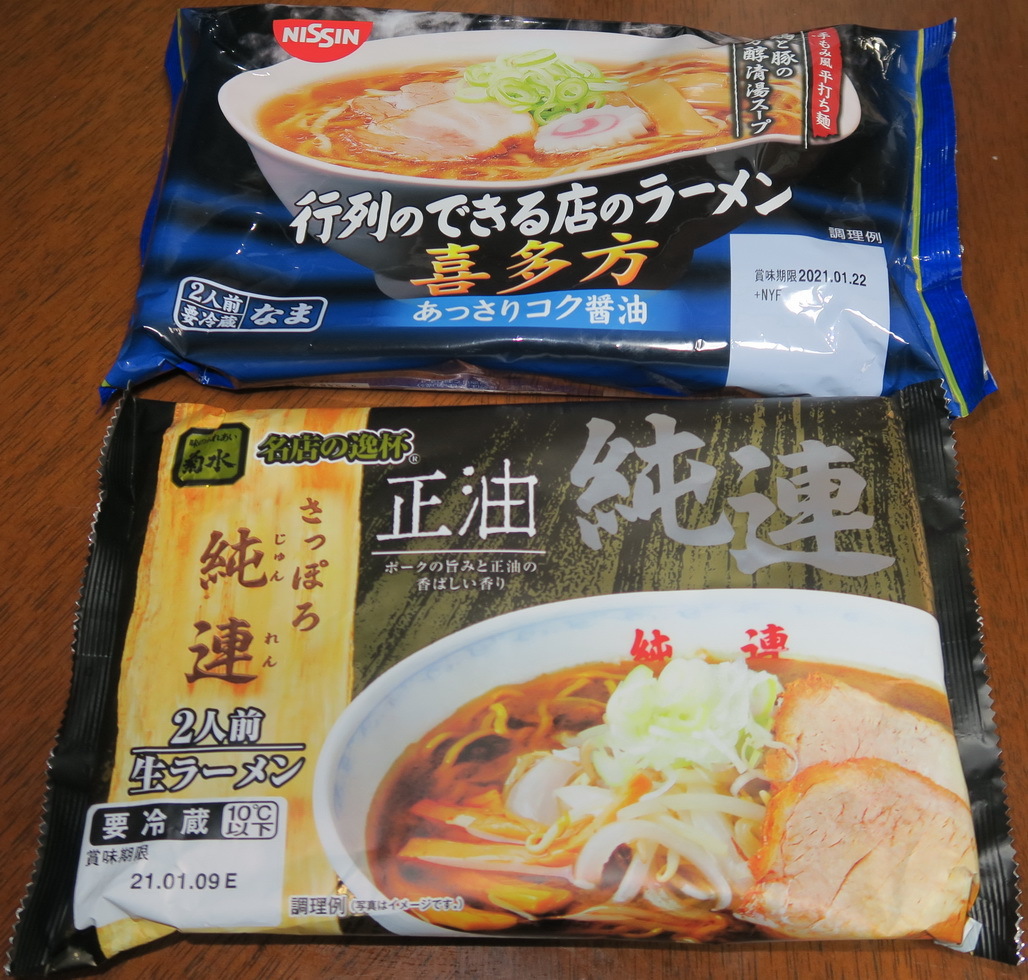

麺類も好きなので、ラーメンは1回は作ります。生ラーメンのほとんどは私の家で買って持って行きます。

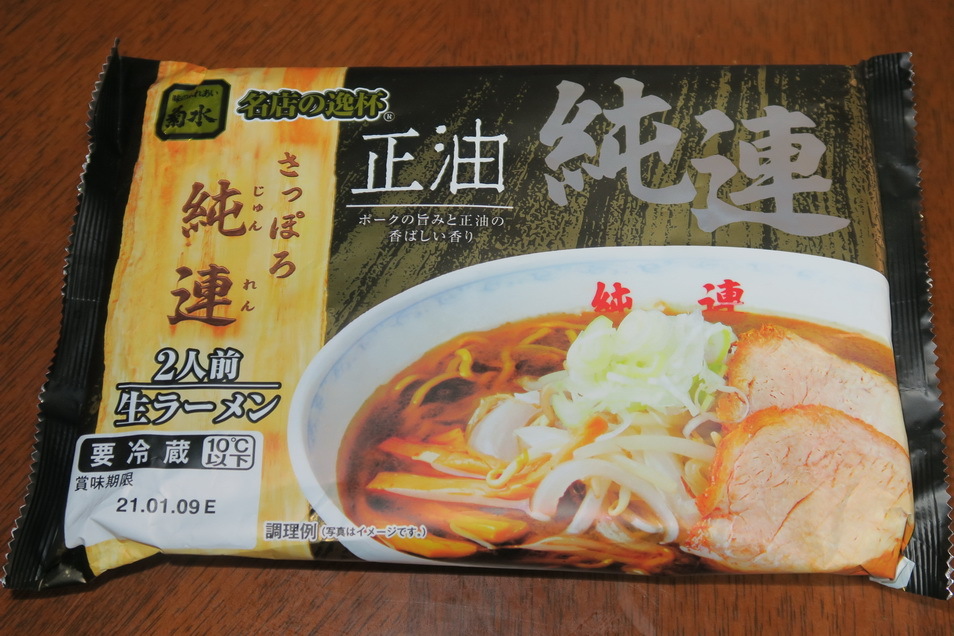

関西は関東に比べてスーパーに置かれている美味しい生ラーメンの種類が圧倒的に少ないのです。さらに値段も3割ほど高いのです。夏になると店頭から生ラーメンほとんど消えてしまうのには驚かされました。母は醤油ラーメンが好きなので今回は右の2種類を持ってきました。その中の下の方の菊水のラーメンを食べました。上側のラーメンは実家では食べる機会がなかったので家に持ち帰って食べました。

関西は関東に比べてスーパーに置かれている美味しい生ラーメンの種類が圧倒的に少ないのです。さらに値段も3割ほど高いのです。夏になると店頭から生ラーメンほとんど消えてしまうのには驚かされました。母は醤油ラーメンが好きなので今回は右の2種類を持ってきました。その中の下の方の菊水のラーメンを食べました。上側のラーメンは実家では食べる機会がなかったので家に持ち帰って食べました。

こちらが完成した醤油ラーメンです。トッピングは約豚とメンマとモヤシと薬味ネギです。関東から持って行くと毎回違うラーメンが用意できるほど種類が豊富です。毎回違う生ラーメンを持って行くためにラーメンを買うスーパーもいろいろ変えています。この写真をクリックすると特別に大きく拡大するように設定いたしました。

実家での鉄板焼きの前日は「神戸牛のしゃぶしゃぶ」でした。 [料理]

前記事で紹介した鉄板焼きの前日の2020年12月21日のしゃぶしゃぶです。年末年始の実家でのしゃぶしゃぶは12月31日か1月1日に行うのが恒例でしたが、何度か紹介しているように牛肉を買う西宮北口の山垣畜産のお店は12月28日以降は1時間以上非常階段に並ばないと買えないお店なので、新型コロナの感染状況から見て、長時間並ばないですむように12月21日に買いに行ったのでした。

これが何度か紹介している山垣畜産の牛肉です。生産場所などの規定があることから神戸牛と名乗ることは出来ないようですが、何度か食べ比べているので実質的には神戸牛なのです。

お店に来てみて驚きました。まだ年末までに日数があるのに非常階段に並ぶことになったのです。ただし、新型コロナ対策で行っている処置でした。お店の前が密にならないように制限するためで、お店の前がすいてくると、非常階段に並んでいたことを証明する紙を持ってお店の前に行き順番に買います。非常階段では、今までと違い2mの間隔を開けて並びました。今までの年末は密の状態で並んで1階から3階までの長さになっていたので、同じだけの人が来ると大変なことになると思います。何らかの方法が行われるのだと思います。

霜降り具合を紹介するために拡大いたしました。

いつもならば電気式の鍋を使うのですが、一定の火力にしたいことからガスコンロを使うことにいたしました。実家にはカセットコンロはないので都市ガス用のガスコンロを出してきました。

上の写真でも写っているように、野菜は水菜とエノキにいたしました。

タレはポン酢とゴマだれの2種類を用意いたしました。

さっそく食べ始めました。冒頭の写真です。

野菜はポン酢でいただき、肉はごまだれでいただきました。

肉の方を拡大いたしました。

肉のおいしさが伝えられるかもしれないと思いさらに拡大いたしました。

この日はビールにいたしました。

肉はポン酢でもいただきました。

ビールも進みました。

デザートは懐かしいユーハイムのクッキーにいたしました。

ユーハイムは1950年1月に神戸に設立された会社ですが、ユーハイムはドイツ人のカール・ユーハイム(Karl Joseph Wilhelm Juchheim 1886年12月25日~1945年8月14日)が中国の青島(チンタオ)で独立した1909年を創業年としています。青島に22歳で初めて持った店名はユーハイム(Juchheim)でした。

日本軍の青島攻略により1916年にカール・ユーハイムが捕虜となり大阪俘虜収容所へ連行され、1917年に広島県安芸郡仁保島村の似島検疫所に移送となり、1919年に広島県物産陳列館(現・原爆ドーム)にて開催されたドイツ作品展示会で日本初のバウムクーヘンの製造販売を行ったそうです。1920年に捕虜生活から解放され青島から妻子を呼び寄せ、1922年に横浜で店(E・ユーハイム)を開きましたが1923年に発生した関東大震災により店を失い、神戸へと移り再び店(JUCHHEIM'S)を開き繁盛しましたが、第二次世界大戦により1944年頃には戦局の悪化で原材料の入手が困難になり営業が難しくなった上にカール・ユーハイムは終戦直前の1945年8月14日に58歳の若さで亡くなってしまったそうです。カールの妻のエリーゼも敗戦により国外退去処分になりましたが、アメリカの占領が解かれてエリーゼを社長に迎えて1950年に会社組織化したというドラマのような歴史があるのがユーハイムなのです。だからこそ創業年を1909年にこだわっているのだと感じました。

日本軍の青島攻略により1916年にカール・ユーハイムが捕虜となり大阪俘虜収容所へ連行され、1917年に広島県安芸郡仁保島村の似島検疫所に移送となり、1919年に広島県物産陳列館(現・原爆ドーム)にて開催されたドイツ作品展示会で日本初のバウムクーヘンの製造販売を行ったそうです。1920年に捕虜生活から解放され青島から妻子を呼び寄せ、1922年に横浜で店(E・ユーハイム)を開きましたが1923年に発生した関東大震災により店を失い、神戸へと移り再び店(JUCHHEIM'S)を開き繁盛しましたが、第二次世界大戦により1944年頃には戦局の悪化で原材料の入手が困難になり営業が難しくなった上にカール・ユーハイムは終戦直前の1945年8月14日に58歳の若さで亡くなってしまったそうです。カールの妻のエリーゼも敗戦により国外退去処分になりましたが、アメリカの占領が解かれてエリーゼを社長に迎えて1950年に会社組織化したというドラマのような歴史があるのがユーハイムなのです。だからこそ創業年を1909年にこだわっているのだと感じました。

実は母の希望でユーハイムのクッキーを買ってきたのです。我々が子供のころはクッキーと言えばユーハイムだったのです。私が小学校4年の時に広島から神戸に引っ越してきて以来、神戸のユーハイムに親しんできたのでした。

牡蠣と帆立貝と神戸牛の鉄板焼き [料理]

2020年12月20日から関西に来ています。12月22日は鉄板焼きをするために広島産の牡蠣と北海道産の帆立貝を買ってきました。薄切りの牛肉は前日の12月21日に山垣畜産で買ってきたものです。

こちらが広島の宮島産の牡蠣です。宮島と本州との間の宮島海峡で育った牡蠣です。広島の牡蠣は栄養豊富なところで育つために味が濃厚になるそうです。

北海道の根室海峡産の帆立貝の貝柱です。もちろん刺身用です。

こちらが山垣畜産の牛肉です。実は前日にしゃぶしゃぶ用に買った薄切り肉ですが、量が多くて食べ切れなかったので残った肉を鉄板焼きで食べることにしたのです。生産場所などの規定があることから神戸牛と名乗ることは出来ないようですが、何度か食べ比べているので実質的には神戸牛なので、タイトルに神戸牛を使わさせていただきました。

野菜は舞茸と茄子にいたしました。前日のしゃぶしゃぶ用のエノキも少し残ったので鉄板焼きで食べることにいたしました。

最初にしゃぶしゃぶ用の肉を焼いて食べることにいたしました。

薄い肉なので一瞬で焼けてしまいます。上のように赤みが残った写真を撮るためには鉄板の上に置いて1秒以内に撮る必要があります。

鉄板焼きはポン酢でいただきましたが、肉だけはウスターソースでいただきました。もちろんビールを飲みながらいただきました。

肉の最後の1枚と野菜を焼いているところです。タイトルには鉄板焼きと書かせていただいていますが大きなフライパンを使いました。

肉を食べ終わったところで牡蠣と帆立を焼き始めました。牡蠣は大きくて焼くとプリプリ感が増しました。

さっそく牡蠣をぽん酢でいただきました。

貝柱の表面に焼き目が付くと食べごろです。中は半生状態でいただきました。

帆立もぽん酢でいただきました。舞茸も美味しくいただきました。

茄子も美味しかったです。でもなっと言ってもプリプリの牡蠣は最高でした。

我家でタイラギ(タイラガイ)の刺身を食べました。 [料理]

2020年12月20日追伸 タイトル:12月20日早朝から関西に行きます。

2020年12月20日の早朝から関西に行きます。新型コロナの感染リスクを低くするために家を5時05分に出発いたしました。上の写真は新幹線から見た日の出の景色です。

今までの年末年始は家族全員(我々、子供、孫)が実家に集まっていましたが、今回は新型コロナがあるので、実家の母のところに行くのは私一人とし1月2日の早朝に千葉に帰ることにいたしました。例年ならば母と二人で行っていた年末の山口県への墓参りも新型コロナのために12月23日に私一人で実家の宝塚から日帰りで行ってきます。12月20日~1月2日まではネットの事情により皆様のところに訪問出来ないことお許しください。

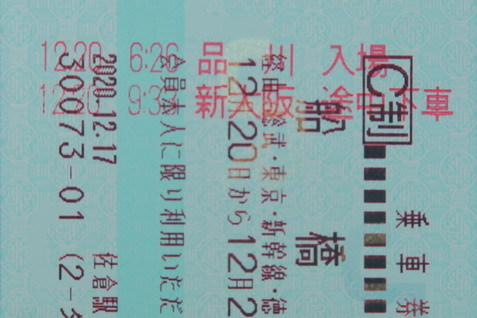

下の写真は品川駅から乗ってすぐの2号車の車内です。品川を出発した時点で私も入れて乗客は6名でした。少ないように思われると思いますが、新型コロナの感染が始まって10月ごろまでは2~3名だったので多くはなっています。この日は東京からは2名でした。以前は0名の時もありました。

本記事の追伸は新幹線の中から行いました。いつもは出入口に近い席ですが、スピーを出している新幹線の中は揺れが激しいので、今回初めて車両の真ん中に乗ってみましたが、やはり写真の貼り付け作業は大変でした。このノートパソコンは出歩くときの専用ですがバッテリーがへたってしまったので、そろそろ買え帰る必要があるかもしれません。

乗車券を徳山まで通しで買って新大阪で途中下車する方式を使うと3,410円得なことが分かりました。ただし大阪駅まで行きたくても新大阪で一旦は途中下車して別途大阪までの切符を買う必要があります。新大阪駅で改札機に通すと2段目に新大阪駅で下車した印字がでました。船橋駅で入場したのに品川駅での入場の印字がされているのは、船橋駅で間違えてICカードで入場してしまったことから、品川駅の新幹線乗換口でICカードの入場を取り消してもらってから乗車券を改札機に通したためです。

船橋→新大阪→徳山 7日間有効 途中下車方式:12,870円

船橋→新大阪:9,130円 新大阪→徳山:7,150円 合計:16,280円

2020年08月18日掲載 タイトル:我家でタイラギの刺身を食べました。

前記事などで紹介したイシダイ(石鯛)や新鮮なスルメイカを買ったスーパーで、少し前(2020年5月)のことですが、珍し刺身の食材を買ったことがあるので紹介したいと思います。それが上の写真です。一見はホタテの貝柱のように見えますが、ホタテと比べ物にならないくらい巨大な貝柱を持つ貝でした。もちろん活きた状態で売られていて、その貝からとりだした貝柱が上の写真です。

その貝の写真がこちらです。名前はタイラギ(玉珧 Atrina pectinata)ですが、我々はタイラガイ(平貝)と呼んでいます。殻長30cm以上、殻高20cm以上に達する大型の二枚貝です。大きな貝柱を持つホタテガイ(帆立貝 Mizuhopecten yessoensis)とは、外見だけでなく分類的にも離れた存在です。ホタテ貝がイタヤガイ目イタヤガイ科に対してタイラギはイガイ目クロタイラギ属なので、ホタテ貝よりはイガイ目イガイ科の総称であるムール貝に近い存在と言えます。殻の色や質感もムール貝に近い感じがします。高度成長期には築地市場で1500円/個の値が付き、銀座の料亭に行くと6000~7000円/個でした、今は値段が下がったとはいえ高級食材であることは変わらないのですが、そのタイラギが庶民的な値段で売られていたので、すぐに買ってしまいました。タイラギは房総半島以南に分布していて、ホタテ貝のような大きな貝柱を食べることから、我々身内の中では「東のホタテ貝、西のタイラ貝」あるいは「北のホタテ貝、南のタイラ貝」と言っていました。タイラガイは水深10m~50mの海底に右下の絵と写真のように細い方を下にして刺さるようにして生息しているそうです。庶民的な価格に関しては前記事と同じように最後に紹介したいと思います。

界 動物界 Animalia

界 動物界 Animalia門 軟体動物門 Mollusca

綱 二枚貝綱 Bivalvia

目 イガイ目 Mytiloida

科 ハボウキガイ科 Pinnidae

属 クロタイラギ属 Atrina

種 タイラギ Atrina pectinata

英名 Pen shell

別名 タイラガイ(平貝) エボウシガイ(烏帽子貝) など

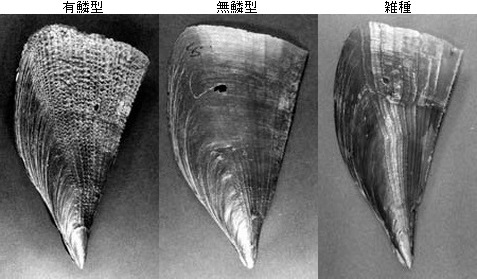

タイラギ(タイラガイ)のタイプには殻の表面に細かい鱗片状突起がある有鱗型と、鱗片状突起がなくて殻の表面の平滑な無鱗型と、さらに有鱗型と無鱗型の雑種が存在しているそうです。無鱗型を別種としてズベタイラギと呼ぶように提唱している人もいるそうです。有鱗型は浅海部に多く、無鱗型は深い海域に生息する傾向があるそうです。今回のタイラギは鱗片状突起が無いように見受けられるので無鱗型かもしれませんが、見比べたことがないので断定はできません。

フリー百科事典のWikipediaに掲載されていたタイラギの有鱗型と無鱗型と雑種の写真を紹介します。写真をクリックするとWikipediaでのタイラギの記載内容を表示します。

殻を開いた写真です。巨大な貝柱を持っているので人間の力では開けることが出来ないため隙間から刺身包丁を差し込んで殻すれすれの部分で貝柱を切ります。貝柱は真中だけでなく細くなった部分(殻頂)にも小さな貝柱があるので両方共に殻から切り離します。もう片方は殻を開いてから殻から切り離します。貝柱の専門用語での呼び名は閉殻筋です。地中央の大きな貝柱は後閉殻筋で、殻頂付近の小さい貝柱は前閉殻筋です。この写真はクリックすると特別に大きく拡大するように設定いたしました。

これが冒頭でも紹介した切り離して丁寧に水洗いした貝柱です。もちろん活きた状態です。

貝柱の厚みを感じてもらいたくて別の角度の写真を紹介します。

大きい方の貝柱は10枚に切り、小さい方の貝柱は2つに切りました。それにを貝殻の内側に並べました。

貝柱の部分を拡大いたしました。

別の角度からも紹介します。ホタテとの大きな違いは食感だと思います。私はホタテとの違いを表現するときは、サクッとして食感と言っています。ワサビ醤油でいただきました。

一緒に買ってきたアジはムニエルにしてもらいました。

アジのムニエルのためにビール、高級なタイラギの刺身のために大吟醸を用意いたしました。

小松菜と薄揚げのお浸しも用意して用意してもらいました。

食べ終わった後のデザートはチーズケーキでした。

デザートのチーズケーキは我家で作った自家製でした。

作ってすぐに食べた時のチーズケーキの写真です。

チーズケーキの味や食感を思い出していただきたくてチーズケーキの断面の写真を掲載いたしました。

予告通り お刺身用 の平貝の価格を紹介します。タイラギ(タイラガイ)の相場価格を御存じの方は巨大なタイラギの398円が お買得品 であることが分かっていただけると思います。このタイラギは愛知産でした。

予告通り お刺身用 の平貝の価格を紹介します。タイラギ(タイラガイ)の相場価格を御存じの方は巨大なタイラギの398円が お買得品 であることが分かっていただけると思います。このタイラギは愛知産でした。タイラギを初めて知ったのは中国のお店の生簀でした。1度食べてからは見つけると必ず注文していました。炒めて殻の上に盛り付けられて出てきました。

下の写真は上海で鍋を注文した時に出てきたタイラギです。写真の中の右上の薄く切った貝柱がタイラギです。タイラギの貝柱が乘った殻は皿に乗せられるように小さく切っています。

タイラギから時計回りにムール貝、ほたて貝、2つの牡蠣、イタヤ貝(ホタテに似た小さな貝)、車海老です。写真をクリックすると記事「今、上海で人気上昇中の鍋は?」を表示します。中国では、今回紹介のタイラギはよく食べた上に写真も沢山撮ったはずですが、記事で紹介したことがあるのは本写真だけでした。

刺身用の石鯛が手に入りました。 [料理]

先日に紹介した新鮮なスルメイカを買ったスーパーで小ぶりですが石鯛が2匹入ったパックを見つけました。

右の写真のように「 お刺身用 青森産石鯛」と書かれていたので迷わず買いました。イシダイと呼ぶには小さな若魚なのでシマダイとも呼ばれていますが、種としては紛れもなくイシダイです。問題は鮮度です。関西の実家に帰った時には新鮮な刺身をよく食べているので白身の魚は鮮度にはこだわっています。家の周辺で刺身の切り身を買って、がっかりすることもよくあるので、食べてみないことには判らないというのが実際の心境でした。石鯛のパッケージには青森産と書かれていました。値段は驚くほど安かったので記事の最後で紹介します。

こちらのスーパーは魚を安く売るために魚を捌くことはしてもらえないので自分で捌くことになります。今年の父の日は北海道の長男家族からは大きな鰈(かれい)が届いたので久しぶりに五枚おろしをしたので、簡単な三枚おろしをしてみたいと思っていたのです。問題は鮮度です。関西の実家に帰った時には新鮮な刺身をよく食べているので、家の周辺で刺身の切り身を買って帰って食べた時はがっかりすることもよくあるのです。

前回の五枚おろしでは包丁の切れ味が悪くて苦労したので、夕食前に出刃包丁と刺身包丁を電動砥石で研ぎました。その後に100円ショップで買った砥石で仕上げて三枚おろしに取り掛かりました。先ずは鱗をとった後に写真のように頭を切り落としました。少なくとも1匹は頭を付けたまま三枚おろしをしたかったのですが、手間取ることは目に見えていたので2匹共に頭を落としました。

三枚おろしのために最初に出刃包丁を入れたところです。

三枚おろしが完了しました。

次に刺身包丁で皮を引きましたが、石鯛の皮は丈夫なので簡単に出来ました。1枚だけ皮の方に身が少し付きましたが、刺身用の切り身が小さな石鯛のわりには沢山とれました。石鯛の刺身は韓国の東海岸でよく食べました。→ポチッ

片身の一枚を拡大いたしました。真鯛とは違うきれいなピンク色をしています。本写真をクリックすると特別に大きく拡大するように設定いたしました。

残ったアラはこちらです。2匹の内の1匹分のみ煮付けにしてもらいました。最初から1匹は刺身の飾りに使うつもりだったので頭付き三枚におろしをしかったと上で説明したわけです。皮は2匹分を煮付けにしました。

刺身の完成です。臭みが写らないように骨の部分にはラップを敷いています。その上に頭をつながったように置いて、刺身を並べました。

角度を変えた写真です。魚の頭の下に切った大根を置いてた手間が水平になるようにしています。

アラの煮付けも完成しました。本当であれば2匹分のアラの煮付けが出来たのですが、今回は飾りに使ったので1匹分となりました。

ふろふき大根も作ってもらいました。近所の方から葉つき大根を3本頂いたのです。今回の大根の葉は乾燥させて作るシレギに挑戦しております。使っている器は四国の砥部焼です。

料理を撮り分けで、写真を撮りました。

刺身とくれば、やっぱり日本酒の熱燗です。清水焼の秀峰窯のお猪口(ぐい飲み)でいただきました。

味噌汁は私の大好きな大根と薄揚げの味噌汁でした。

これが石鯛の刺身です。近所で買うタイの刺身の切り身よりも新鮮でした。おそらく青森の港から直送してきたのだと感じました。これで石鯛を買ったのが正解だったことが証明されて嬉しかったです。

アラの煮付けの実も美味しかったです。

全て完食いたしました。刺身を盛り付けた青磁の皿は、栃木県那須郡珂川町にある小砂焼の国山窯で焼かれたものです。関西から関東に引越してすぐの時に益子焼や笠間焼の窯元によく行きました。そんな中で小砂焼にも1度行って買ってきたのです。

冒頭で予告した石鯛の値段を紹介します。今回の新鮮な石鯛は2匹で480円でした。かなり安いと思ったので掲載させていただいたわけです。2020年12月14日に買って、その日の夕食でいただきました。 今日のおすすめ品は これ! シールが輝いていました。石鯛の分類を紹介します。真鯛(Pagrus major)はスズキ目(スズキ亜目)タイ科なので、石鯛(Oplegnathus fasciatus)が確実に真鯛と一致しているのはスズキ目までです。買ったスーパーは千葉県で4店舗を展開して、その4店舗が接近していることと魚の鮮度から判断して青森の漁港から直接トラックで直送したのではないかと感じました。

界 動物界 Animalia

界 動物界 Animalia門 脊索動物門 Chordata

亜門 脊椎動物亜門 Vertebrata

綱 条鰭綱 Actinopterygii

上目 棘鰭上目 Acanthopterygii

上目 棘鰭上目 Acanthopterygii目 スズキ目 Perciformes

亜目 スズキ亜目 Percoidei

科 イシダイ科 Oplegnathidae

属 イシダイ属 Oplegnathus

種 イシダイ Oplegnathus fasciatus

新鮮な生イカでイカ丼を作りました。 [料理]

昔はよくスーパーで生イカが売られていて、それを買ってきて家で捌いてイカ刺しやイカ丼を食べましたが、最近は近くのスーパーで生イカが売られていることが見かけなくなりました。原因にはイカの不漁もあると思いますが、自分でイカを捌く人が減ったのも理由なのかもしれません。そんな中で生スルメイカが売られていたのです。

それも色からして新鮮そうな生イカなので買いました。上の写真は夕食の前に撮ったものですが、買った午前中はもっと金色に光っていました。大きなスルメイカだったので、大きさを知ってもらいたくてボールペンも一緒に撮りました。価格は480円でした。

それも色からして新鮮そうな生イカなので買いました。上の写真は夕食の前に撮ったものですが、買った午前中はもっと金色に光っていました。大きなスルメイカだったので、大きさを知ってもらいたくてボールペンも一緒に撮りました。価格は480円でした。捌いて皮をむいた状態です。細く切り始めてから写真を撮りました。右側が細く切った身です。生イカにはアニサキスがいることがあるので、捌く時や皮を剥く時はよく見ながら作業を行いました。

下足(げそ)やヒレ(耳 エンペラ)の部分は塩を振りかけてオーブントースターで焼きました。ヒレも刺身にするつもりで片面は皮を剥いたのですが、もう片方の皮を剥くのが面倒になり下足と一緒に焼くことにいたしました。

イカ丼と刺身として食べるために細く切ったイカです。スルメイカの分類を紹介します。偶然ですが、前記事に出てきたクイーン・コンク貝(Aliger gigas)も軟体動物でした。ただしクイーン・コンク貝は腹足綱で、スルメイカは頭足綱です。参考ですがタコとイカとは亜綱の鞘形亜綱(Coleoidea)まで同じです。上目はイカが十腕形上目なのに対してタコは八腕形上目(Octopodiformes)です。右の小さな写真は函館に行った時に函館の朝市で撮った活イカです。もちろん函館では活イカの刺身と活イカ丼をいただきました。→ポチッ1 ポチッ2

界 動物界 Animalia

界 動物界 Animalia門 軟体動物門 Mollusca

綱 頭足綱 Cephalopoda

亜綱 鞘形亜綱 Coleoidea

上目 十腕形上目 Decapodiformes

目 ツツイカ目 Teuthida

(開眼目 Oegopsida)

亜目 スルメイカ亜目 Cephalopoda

科 アカイカ科 Ommastrephidae

亜科 スルメイカ亜科 Todarodinae

属 スルメイカ属 Todarodes

種 スルメイカ Todarodes pacificus

漢字 鯣烏賊

英名 Japanese Flying Squid Japanese Common Squid

イカ刺しの好きな方のために拡大いたしました。活イカほどではないけれども真白で透明感のある刺身であることから、新鮮なイカであることが分かっていただけると思います。朝食べたらもっと活イカに近かったと思います。おそらく青森の漁港から直送されてきたのだと思います。

単にイカ(烏賊)というと十腕形上目の総称になります。十腕形上目を大別するとコウイカ目とツツイカ目の2目で、5目に細かく分類する場合は、コウイカ目はコウイカ目とダイゴイカ目とトグロコウイカ目の3つに別れ、ツツイカ目は閉眼目と開眼目の2つ別れ計5つの目に分類されます。つまりイカを2目に分類する場合はスルメイカはツツイカ目となり、5目に分類する場合は開眼目となるわけです。世界最大のイカであるダイオウイカや小さなホタルイカも開眼目に分類されています。閉眼目の中にはヤリイカやアオリイカやケンサキイカが入ります。

イカ丼のために用意したワサビ醤油とシソ(大葉)です。シソは大きな袋に入って99円で売られていたもので、別の日に同じものの枚数を数えてみると45枚入っていました。

先ずは炊き立てご飯の上にイカを乗せました。その上からワサギ醤油をかけました。

イカの美味しさを感じてもらえるかもしれないので熱々のご飯の上のイカを拡大いたしました。この写真もクリックすると拡大するので是非ともクリックしてほしいです。

イカ刺しの部分を拡大いたしました。その上にシソを乗せて、その上にイカ刺しを乗せてワサビ醤油をかけて、最後に海苔をふりかけて完成です。

味噌汁を並べて完成です。イカ刺しは単独でもいたただ来ました。もちろん日本酒(剣菱)の熱燗も用意いたしました。

こちらが味噌汁です。大根と大根の葉の味噌汁です。

単独で食べたイカ刺しも紹介します。

下足焼きの写真も紹介します。乗せている皿は刺身を乗せている皿と同じで、栃木県那須郡珂川町にある小砂焼の国山窯で買ってきた皿です。

やっぱり新鮮なイカのゲソ焼きは美味しかったです。

イカ丼もイカ刺しもゲソ焼きも熱燗にピッタリでした。萩焼のお猪口と備前焼の徳利です。

イカ丼の2杯目す。イカ刺し、シソ、イカ刺しの順に乗せてワサビ醤油をかけたところです。

海苔を乗せて完成です。こちらも美味しくいただきました。今までに我家でイカ丼を作った記事は2つありました。→ 2010年 2013年

もしかしたら7年ぶりに作ったイカ丼なのかもしれません。

スルメイカの漁獲量(日本)が少なくなってきているニュースを毎年聞きます。気になったので1951年からのスルメイカと全イカの漁獲量の推移をグラフにしてみました。使ったデーターは全国いか加工業共同組合のホームページです。元の資料は農林水産省大臣官房統計部の漁業・養殖業生産統計年報だそうです。

別の資料などによれば2019年は2018年の98%(=4.4万トン÷4.5万トン)に下がり、2020年にはさらに下がると予想されているようです。

上のグラフでは最近の数値が読みずらいので2008年からのグラフを紹介します。

我々の口に入りにくくなっていることがグラフからも伝わってきました。私が函館で右の写真の活きイカ丼や活イカ刺しを食べたのは2007年と2008年なので、スルメイカの漁獲量が大きく落ち込む前だったことが分かりました。このグラフを作ってみて、今回の新鮮なスルメイカが貴重だったことが分かりました。

我々の口に入りにくくなっていることがグラフからも伝わってきました。私が函館で右の写真の活きイカ丼や活イカ刺しを食べたのは2007年と2008年なので、スルメイカの漁獲量が大きく落ち込む前だったことが分かりました。このグラフを作ってみて、今回の新鮮なスルメイカが貴重だったことが分かりました。

全イカの漁獲量に関しては明治27年(1894年)からデーターが揃っているのでグラフで紹介します。イカの漁獲量は明治・大正・昭和初期と拡大を行ってきましたが、温暖化の気候変動などの影響が大きくなると共に漁獲量は減ってきたようです。1926年~1950年のスルメイカ単独の集計は抜けていますが、この期間のスルメイカの漁獲量は全イカの約90%だと思われます。太平洋戦争が終わって復興と共にイカの漁獲量も急速に伸びたことがうかがえます。本グラフをクリックすると拡大グラフを表示するように設定いたしました。

3種類のレトルトを使ったカレーライス [料理]

実家での夕食は私と母の2人だけのことが多いのですが、そんな時に時々レトルトを使ったカレーライスをすることがありますが、去年から上の写真のように3種類のレトルトを使ったカレーライスを作っています。

私が左側で母が右側です。上から撮っているので量の違いはわかりにくいと思いますが、ボリューム的には私の方が母のカレーの1.5倍ぐらいです。

それぞれのカレーの位置に箱を置きました。2020年10月のカレーは次の通りです。今年の2月ごろから「まるごと野菜カレー」が気に入って実家の近くのスーパーで、よく買っています。この野菜カレーは、それぞれにインドのカレーに少し近い独特の風味があります。牛肉の食べ慣れた味のカレーとのコンビネーションの味わいと、それぞれの味を比べながら食べるところに値打ちがあると思います。

ハウス食品 ジャワカレー 辛口 200g

明治 まるごと野菜 5種類の彩り野菜カレー 190g

明治 まるごと野菜 なすと完熟トマトのカレー 180g

上の写真のカレーの皿の部分を拡大いたしました。クリックすると特別に大きく拡大いたします。

カレーのボリュームを実感してもらいたくて、カレーライスを乗せている皿を紹介します。直径21.4cmの和風の砥部焼きの皿の淵までカレーを乗せています。写真では判りにくいけれども皿には深みがあるので、ライスもカレーもたっぷりと乗せることが出来ます。

デザートは、ほうじ茶と宇治抹茶の2種類のどら焼きにいたしました。母はカレーを沢山食べたので右の宇治抹茶のどら焼きを半分食べました。

私は、ほうじ茶のどら焼き1個と、宇治抹茶のどら焼き半個をいただきました。断面が判るように包丁で切った写真です。

2020年9月にも実家で3種類のレトルトを使ったったカレーライスを作りました。3種類の内2種類は上で紹介したレトルトと同じでした。この時に初めて2種類の「まるごと野菜カレー」をスーパーで見つけて3個づつ買いました。

ハウス食品 カレーマルシェ 中辛 180g

明治 まるごと野菜 5種類の彩り野菜カレー 190g

明治 まるごと野菜 なすと完熟トマトのカレー 180g

2020年3月の時は炒飯カレーを作ってみました。炒飯は冷凍で、カレーはレトルトです。カレーは2人で1箱なので上のカレーライスと比べると1/3の量です。中国に行ったときに麻婆豆腐と炒飯を頼んで麻婆炒飯にして食べたことを思い出しました。

使ったカレーは上で紹介した「まるごと野菜・5種類の彩り野菜カレー」で、冷凍の炒飯は北海道産の焼き豚が入った「香味チャーハン」でした。残念ながら千葉の自宅の近くでよく行っているスーパーでは「まるごと野菜」カレーは2種類ともに見かけていないので、周辺のスーパーで探してみたいと思います。

さらに昔の写真で同じように3種類のレトルトを使ったカレーライスの写真を探してみました。こちらは2020年2月です。左側手前は「まるごと野菜・なすと完熟トマトのカレー」です。このころから「まるごと野菜カレー」を買い始めたようです。 中国の会社に赴任している人たちへのお土産でもレトルトカレーはよく持って行きました。→ポチッ1 ポチッ2 ポチッ3 ポチッ4

こちらは2019年12月です。こちらに使っているレトルトカレーは下記の通りです。

この時は右のように3種類のレトルトカレーの写真を撮っていました。

この時は右のように3種類のレトルトカレーの写真を撮っていました。明治 銀座キーマカリー

S&B ビーフマサラカレー

S&B 欧風ビーフカレー

こちらは2019年9月のカレーライスです。このころから3種類のレトルトを使ったカレーライスを実家で始めたようです。この時は和牛ブランドの比較的高価(500〜600円)なカレーを2種類(手前と左奥)を入れていましたが、最近は具が多いカレーを選んでいます。

上の写真の1年前の2018年9月の時点ではまだ2種類のレトルトカレーの相掛けでした。そして右の写真のように黒毛和牛のカレーにこだわっていました。

2019年3月も右の小さな写真の2種類の相掛けであったことから、最初の3種の相掛けカレーライスは2019年9月のようです。

2019年3月も右の小さな写真の2種類の相掛けであったことから、最初の3種の相掛けカレーライスは2019年9月のようです。三田屋総本家 黒毛和牛のビーフカレー

但馬屋 黒毛和牛ビーフカレー

追伸

2020年10月25日の朝に、新幹線で関西から自宅(千葉)に帰宅いたしました。下の写真のように新大阪を出発した時点で私が乗った車両は私1人で名古屋に到着時点で私を入れて3人で、品川到着時点で7人でした。新型コロナに関しては日曜日の早朝が一番安全なようです。ただし実家を4時50分に出発いたしました。

新大阪を出発してすぐの新幹線車内からの右側(3人席側)の景色です。左側に見えているのは生駒山だと思います。

自宅に帰ってから近くのスーパーに行くと今話題のアニメの鬼滅の刃のカレーとふりかけが売られていたので買ってしまいました。近いうちに3種相掛けのカレーに使ってみたいと思います。→ポチッ

自宅に帰ってから近くのスーパーに行くと今話題のアニメの鬼滅の刃のカレーとふりかけが売られていたので買ってしまいました。近いうちに3種相掛けのカレーに使ってみたいと思います。→ポチッ自宅で作ったのが右の写真です。

「山芋の磯辺揚げ」を作ってもらえました。さらに「牛蒡の唐揚げ」と「揚げびたし」も [料理]

最近、揚げ物料理が少なくなっている中で写真の山芋の磯辺揚げを作ってもらえました。これは私の好物なのです。久しぶりに油を使うことから、さらに油で揚げる料理が2品出てきました。

その一つが初めて作った牛蒡の唐揚げです。NHKのきょうの料理で放送されていたのを偶然見て、機会があれば作ってほしいと言ったのを覚えてくれていました。当日に太い牛蒡(ごぼう)を買いに行きました。こちらの写真が牛蒡の唐揚げです。

もう一品が揚げびたしです。この料理は家内の得意料理なので何度も出てきています。材料は特に用意したのではなく家にあったタマネギ、ニンジニと牛蒡と一緒に買ってきたピーマンを使っていました。

やっぱりビールが欲しくなります。

これが山芋の磯辺揚げのアップの写真です。冒頭の写真の斜めから撮った写真です。山芋(ヤマイモ)の分類を記載します。ヤマイモはヤマノイモ科ヤマノイモ属の日本原産のつる性の植物でジネンジョウ(自然生)、ジネンジョ(自然薯)、ヤマノイモ(山の芋)とも呼ばれています。粘りの少ない中国原産の長芋(ナガイモ)もヤマノイモ属(Dioscorea)で学名はDioscorea polystachyaです。

参考になると思いましたのでとりのさとZさんのムカゴから育てた山芋(自然薯)の収穫の記事を紹介します。→ポチッ

界 植物界 Plantae

被子植物 Angiosperms

単子葉植物 Monocots

目 ヤマノイモ目 Dioscoreales

科 ヤマノイモ科 Dioscoreaceae

属 ヤマノイモ属 Dioscorea

種 ヤマノイモ Dioscorea japonica

英名 Japanese yam

上の写真をクリックすると拡大しますが、クリックの面倒な方のために拡大写真を掲載いたします。

牛蒡150gに対する材料を紹介します。ただし我々の牛蒡は150gよりはるかに多かったけれども味付け(醤油、生姜、砂糖、塩)の量は150gの時の量で作りました。洗った牛蒡は皮のついたまま乱切りにして味付けの調味料を絡ませておきます。揚げる準備が出来たら、かたくり粉を加えて絡めます。

油を180℃に熱して牛蒡を入れて、衣が固まってきたら、温度を160℃に設定して約5分間じっくり揚げました。最後に油の温度を180℃に設定してカリッとさせました。これはNHKのレシピ(本田明子さん)通りです。

醤油 小さじ1

すりおろし生姜 小さじ1

砂糖 小さじ1/2

塩 小さじ1/4

かたくり粉 大さじ3~4

ビール2人で350ccが1本飲んだところで相性を知りたく出ワインでもいただきました。

さらに純米吟醸の相性も試してみました。どちらでも美味しくいただけました。

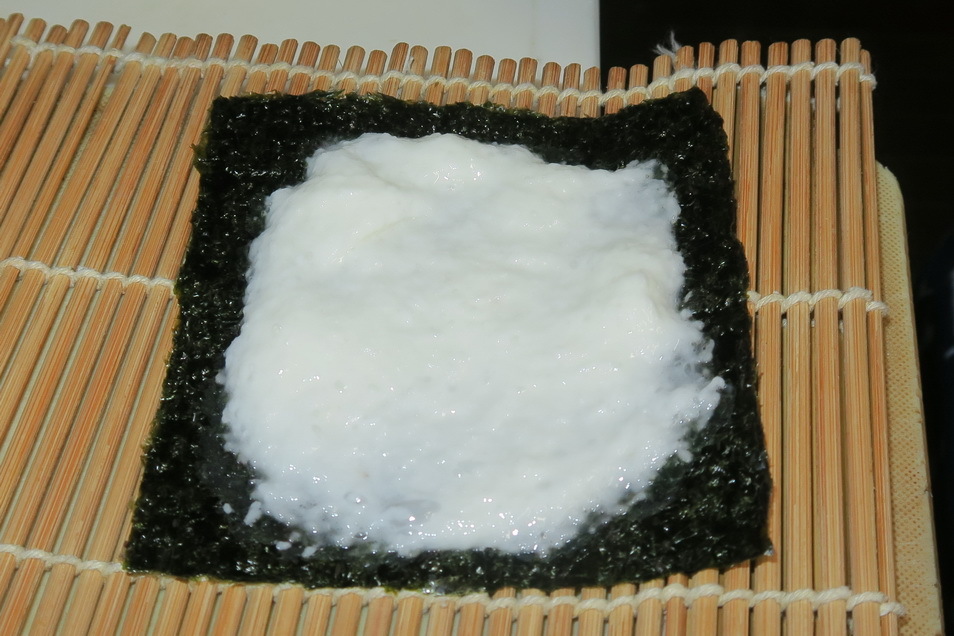

ここからは山芋の磯辺揚げの作り方を紹介します。粘りの強い山芋を写真のようにすり下ろします。長芋のようなさらっとした山芋は海苔に巻くのが難しいので今回の作り方は出来ません。ヤマイモと別種でも粘りの強い大和芋(ヤマトイモ)などでも作れます。

すり下した山芋を巻き寿司用すだれで焼き海苔に巻きます。本当は1/2の細長い海苔で巻くのですが、この時は1/4に切った海苔しかなかったので、1/4の海苔で作りました。

海苔にはこだわっています。今まで食べた中で一番気に入っているこちらの有明の海苔をいつも使っています。

海苔で巻いた山芋です。本当はこの2倍の長さのものになります。

この時は紫蘇(大葉)を入れた磯辺焼きも作りました。本当はこの2倍の長さですが、これを揚げるのに大切な揚げ方があります。

それがこちらの写真です。料理ハサミで切りながら180℃の油に落としていくのです。これが最大のポイントです。

入れた瞬間は泡が沢山出ます。

少しずつ泡が少なくなってきます。

泡が出なくなったら揚った合図です。

これが出来上がった磯辺揚げです。

美味しさを感じてもらうために拡大いたしました。

この時も油があるので、いただいたサツモイモを使った揚げびたをしてもらいました。サツマイモとナスとピーマンの揚げびたしです。甘いサツマイモの揚げびたしは美味しかったです。上で紹介した揚げびたしと材料が共通しているのはピーマンだけですがナスも使うことが多いです。

紫蘇(大葉)が沢山乗った冷奴も出てきました。実はこの時はシソ(大葉)が多量に家にあったので、すべての料理にシソを使ったわけです。

この時もビールでいただきました。