宝塚の聖天さん 七宝山 了徳密院 [宝塚]

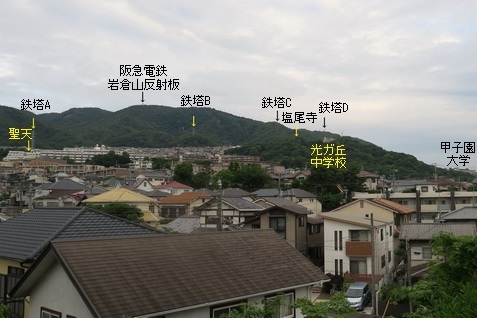

以前の記事で右の写真の塩尾寺(えんぺいじ)を紹介しましたが、その時は塩尾寺から写真の右端の甲子園大学まで降りてきた後に住宅地の中を手前の方に帰ってきましたが、記事を書く上でルートを調べていると山の上に建っている宝塚市立光ガ丘中学校の辺りの山越えの道があることを知ったことから、次に宝塚の実家に泊まった時にはそのルートを歩いてみたいと思い2021年6月6日に歩いて見ることにいたしました。今回は手前から山越えして甲子園大学あたりに行くことにいたしました。途中から塩尾寺に登る道がある場合には、塩尾寺にも行くつもりでした。

以前の記事で右の写真の塩尾寺(えんぺいじ)を紹介しましたが、その時は塩尾寺から写真の右端の甲子園大学まで降りてきた後に住宅地の中を手前の方に帰ってきましたが、記事を書く上でルートを調べていると山の上に建っている宝塚市立光ガ丘中学校の辺りの山越えの道があることを知ったことから、次に宝塚の実家に泊まった時にはそのルートを歩いてみたいと思い2021年6月6日に歩いて見ることにいたしました。今回は手前から山越えして甲子園大学あたりに行くことにいたしました。途中から塩尾寺に登る道がある場合には、塩尾寺にも行くつもりでした。 山越えのルートの途中に上の写真の左端に書かれている聖天と書いている通称「宝塚聖天」があります。本記事では、その宝塚聖天、正式名が「七宝山 了徳密院」を紹介したいと思います。我々は「聖天さん」と呼んでいて、宝塚市外の人は「宝塚聖天さん」と呼んでいます。阪急電鉄の岩倉山反射板は、今も使用されているかどうかはわかりませんが、鉄道会社専用の無線通信設備だそうです。右に2023年2月21日に撮ってきた阪急電車の岩倉山反射板の写真を掲載させていただきました。

山越えのルートの途中に上の写真の左端に書かれている聖天と書いている通称「宝塚聖天」があります。本記事では、その宝塚聖天、正式名が「七宝山 了徳密院」を紹介したいと思います。我々は「聖天さん」と呼んでいて、宝塚市外の人は「宝塚聖天さん」と呼んでいます。阪急電鉄の岩倉山反射板は、今も使用されているかどうかはわかりませんが、鉄道会社専用の無線通信設備だそうです。右に2023年2月21日に撮ってきた阪急電車の岩倉山反射板の写真を掲載させていただきました。冒頭の写真をクリックして表示される拡大写真は2021年6月24日にYahoo知恵袋のベストアンサーに引用されています。

宝塚聖天は、歩いて初詣に行ける最も近いところなので、長男家族が北海道に転勤になって車がつかえなくなってからの正月にみんなが宝塚に集まった時には初詣に行ってる場所です。その初詣の写真を掲載した記事は下記です。新型コロナのために2021年の正月は実家に集まることを中止したので2021年の初詣の写真はありません。3段目の幅広の写真は2012年元旦に初詣に行った時の写真です。この頃は行列は出来ていませんでしたが、その後行列が出来て年々人が増えたように感じます。下の写真のように初詣は沢山の人が来られていましたが、今回は私一人だけでした。

2018年 思い出深い初詣になりました。

2019年 2019年の御節(おせち)は三段重

2020年 2020年の御節(おせち)は四段重

2018年 2019年 2020年

それでは私一人だけの宝塚聖天さんを紹介したいと思います。こちらが入口の鳥居です。

通称「宝塚の聖天さん」と呼ばれている七宝山・了徳密院は大阪浦江福島聖天了徳院の別院として、大正8年(1919年)に日下義禅大和尚(元真言宗東寺派管長)によって建立されたそうです。寺院としては短い約100年ほどの歴史ではありますが、当時の附近一帯は小石の多い広々とした支多々川の河原だったそうです。現在は住宅地に囲まれ、地域の人に聖天さんと呼ばれる親しみのある寺院になったようです。

紫色ライン(━━)が宝塚聖天の境内の今回の散策ルートです。出発点の右下の青色ラインの端が上の写真の鳥居です。

宝塚聖天は零戦(戦闘機)のレプリカが置かれていることことでも有名です。この航空写真の左下コーナー部分に零戦のレプリカが写っています。零戦のレプリカが設置されている公明殿は陸海空戦没者250万の英霊を祀るために1978年8月に建立されたそうです。

宝塚聖天は零戦(戦闘機)のレプリカが置かれていることことでも有名です。この航空写真の左下コーナー部分に零戦のレプリカが写っています。零戦のレプリカが設置されている公明殿は陸海空戦没者250万の英霊を祀るために1978年8月に建立されたそうです。 右上のゼロ戦のレプリカは2019年1月1日の初詣の時に撮りました。黄色のラインは冒頭の写真を撮った場所からの方向です。Ⓐからの青色ラインが山越えで塩尾寺に行くルートです。

右上のゼロ戦のレプリカは2019年1月1日の初詣の時に撮りました。黄色のラインは冒頭の写真を撮った場所からの方向です。Ⓐからの青色ラインが山越えで塩尾寺に行くルートです。最初の鳥居をくぐったところにある広場から本殿に向かう坂道です。上りきったところにも小さな鳥居があります。

こちらが、その鳥居です。

その鳥居の場所から本殿が見えます。阪急の逆瀬川駅からの距離は1.6kmで高低差は82mで、宝塚南口駅からの距離は1.7kmで高低差は89mです。

本殿の正面の道に出ました。正面に本殿があります。

こちらが本堂(聖天堂)です。Wikipediaによれば聖天は歓喜天(かんぎてん)のことで、仏教の守護神である天部の一つだそうです。

そのほかの呼び方として大聖歓喜天、大聖歓喜大自在天、大聖歓喜双身天王、象鼻天、天尊、Vināyaka、毘那夜迦、誐那缽底などがあるそうです。聖天さんは日本各地にあるようです。宝塚聖天は判りませんが全国の聖天は右のような象頭人身が多いようです。

そのほかの呼び方として大聖歓喜天、大聖歓喜大自在天、大聖歓喜双身天王、象鼻天、天尊、Vināyaka、毘那夜迦、誐那缽底などがあるそうです。聖天さんは日本各地にあるようです。宝塚聖天は判りませんが全国の聖天は右のような象頭人身が多いようです。

本殿(聖天堂)の左側です。

一般には夫婦和合や子授けの神としても信仰されているそうです。

こちらが本殿(聖天堂)の右側です。

聖天(歓喜天)の由来はヒンドゥー教のガネーシャに起源があるそうです。ガネーシャはヒンズー教最高神の一柱シヴァ神を父に、ヒンドゥー教の女神の一柱パールヴァティーを母に持ち、シヴァの軍勢の総帥を務め、右の写真のように象の頭を持つ神で、鼠に乗り富と繁栄、智恵と学問を司るそうです。北伝仏教では聖天(歓喜天)そのものだそうです。

本殿の前は緑豊かな庭と池があります。

こちらがその池です。

池を回り込んだ場所から撮った本堂(聖天堂)です。

池には睡蓮が植わっていました。正面の建物は開山堂です。

開山堂を拡大いたしました。

参道の横にあった遍照閣です。

遍照閣の前の参道からは本堂や開山堂が見えます。石碑も立てられていました。

その石碑は筆塚でした。

水子地蔵もありました。

水かけ地蔵もありました。

立派なお墓のような石塔が3つ並んだ右側に修行大師の銅像が建てられていました。

最後に本堂を正面に見て、山越えのルートに向かいました。

この道を進むと山越えのルートです。見えている建物は兵庫県住宅供給公社の宝梅園団地です。

宝塚聖天さんのホームページ(HP)に掲載されていた境内のMAPを紹介します。紫色ライン(━━)が宝塚聖天さんの境内の今回の散策ルートです。クリックするとHPのオリジナルを表示します。

冒頭の写真を撮影した場所からは宝塚聖天も塩尾寺も手前にある建物や山に隠れていて直接は確認できないため周辺の岩倉山反射板や鉄塔(A~D)の位置や鉄塔と鉄塔の角度の比率から計算で求めてプロットいたしました。

追伸

2021年6月20日の早朝から関西に行く予定です。帰りは7月14日です。

その間の25日間は泊まる実家のネット環境のために皆様のところに訪問出来ないことをお許しください。実家はインターネット回線がないので、スマホのテザリングだけが頼りなのです。下の写真は品川駅で新幹線に乗った時の車内です。右は私が乗った列車の写真です。

その間の25日間は泊まる実家のネット環境のために皆様のところに訪問出来ないことをお許しください。実家はインターネット回線がないので、スマホのテザリングだけが頼りなのです。下の写真は品川駅で新幹線に乗った時の車内です。右は私が乗った列車の写真です。

長崎産の巨大な剣先イカを食べました。 [料理]

2021年6月3日から6月13日は関西に行っていました。その間は宝塚の実家に泊まっていますが、6月9日に、新鮮な魚に出会えるスーパーで、巨大と言えるほど大きくて安いケンサキイカ(剣先烏賊)を見つけたので、迷わず買いました。細長いトレーを2つつないでいることが判っていただけると思います。剣先烏賊の大きさを実感ししてもらいたくて普通のボールペンを一緒に撮りました。

記事の第一報は新大阪から品川までの新幹線の中から入れさせていただきました。追加や修正は家に帰ってから行う予定です。

美味しそうな赤い模様でした。体長が40cm以上の個体は、別名で弁慶イカとも呼ばれているそうです。計測結果を次の写真の説明で紹介しますが、正に、弁慶イカでした。日本各地と東シナ海にかけて漁獲されているそうで、アカイカ、シロイカ、マルイカ等の地方名があるそうです。ケンサキイカには遺伝的には同じですが形はゴトウイカ型とブドウイカ型とメヒカリイカ型があります。以前はヤリイカ属でしたが、ケンサキイカ属(12種)とヤリイカ属(1種)に別れたそうです。上位のヤリイカ科には11属45種がいます。

スルメの材料としも有名で、最も上等のスルメとされています。

界 動物界 Animalia

界 動物界 Animalia 門 軟体動物門 Mollusca

綱 頭足綱 Cephalopoda

目 閉眼目 Myopsida

科 ヤリイカ科 Loliginidae

属 ケンサキイカ属 Uroteuthis

種 ケンサキイカ Uroteuthis edulis

漢字 剣先烏賊

英名 Swordtip squid

表面の模様を拡大してみました。イカは水揚げしてから時間と共に、透明→赤色→白色と変化していきます。透明なのは僅かな時間なので今回の剣先イカは九州から運んできたにも関わらず鮮度が保たれていると言えると思い。18秒待っていただくと、別の部位の表面の模様を表示します。

長崎県産のケンサキイカでした。普通のサイズの剣先イカでも1280円は安いと思いますが、これほどの大きな剣先イカが1280円なのに驚きました。買ったスーパーは光洋(コーヨー/KOHYO)逆瀬川店でした。

これが足を延ばした姿です。全長は550mmでした。

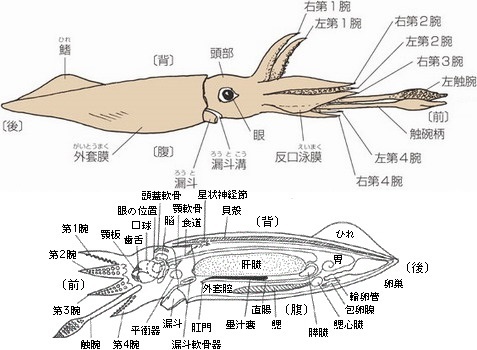

足の下に触腕が隠れていてそれを延ばした全長は790mmでした。胴の中にあるイカの骨と呼ばれている軟甲(gladius)は415mmもありました。イカは右の図のように8本の足(腕)に2本の触腕の計10本の腕があります。

足の下に触腕が隠れていてそれを延ばした全長は790mmでした。胴の中にあるイカの骨と呼ばれている軟甲(gladius)は415mmもありました。イカは右の図のように8本の足(腕)に2本の触腕の計10本の腕があります。全長 550mm(下の写真) 790mm(触腕含む)

軟甲 415mm(胴長に相当 下段の写真)

捌いて3つの部位に分けました。刺身の上に乗せている透明なものは長さ415mmの軟甲(イカの骨)です。それぞれの寸法はお皿の直径です。右側の皿は大きさが違うように見えますが、広角で撮っているためで実際は同じ寸法の皿です。刺身は山葵醤油と生姜醤油の2種類で食べました。

左側の皿 240mm 胴部の刺身

右上の皿 190mm 下足

右下の皿 190mm 耳部(ひれ/鰭)の刺身

胴の刺身です。見事な量です。これほどの量のケンサキイカの刺身を食べるのは初めてです。

胴の刺身の手前の2つを拡大いたしました。

独特の食感のある鰭(ひれ)の部分の刺身です。機能的にはヒレですが、我々は耳と呼んでいます。これだけでもかなりの量の刺し身がとれました。さすが弁慶イカです。

こちらがゲソ(下足)の部分です。丸い部分はカラストンビ(烏鳶)で、くちばし(上顎板と下顎板)は取り除いています。大きいので処理しやすかったです。

下足は塩をふりかけてオーブントースターで焼きました。刺身を食べながらゲソが焼けるのを待ちました。

焼きあがったゲソの塩焼きです。

沢山の剣先イカはビールでいただきました。

母はビールは小さなコップに半杯程度しか飲まないので、母のためにイカ丼を作りました。ご飯の量はご飯茶碗に1杯分ですが、おいしそうに見せるためにラーメン用の大きな器でイカ丼を作りました。母と2人で巨大な剣先イカを6月9日の夕食だけで、すべて食べることが出来ました。さすがに満腹と言う感じでした。

参考にネットから転用させていただいた図でイカの体の名称を紹介します。図の中の墨汁嚢(ぼくじゅうのう)が、俗に言う墨袋(すみぶくろ)で料理に使うイカ墨(イカスミ)が詰まっています。

我家の たこ焼き [料理]

2歳から10歳まで広島に住んでいたことがありますが、長く関西に住んでいたことから、今でもよく、たこ焼きを家で作ります。不思議なことに、沢山たこ焼きを作っていながら我家のたこ焼きをタイトルにして記事を書いたことがなかったので、今回我家のたこ焼きを紹介したいと思います。ちなみにお好み焼きもよく作るのですが記事にしたのは一回のみです。

たこ焼きを作るのはこちらのホットプレートで作ります。ホットプレートの特徴は市販のたこ焼きよりもかなり大きなたこ焼きを1度に30個作れることです。

たこ焼きが作れる左側のホットプレートは我家では3代目となり2010年11月に買え換えたので、10年7ケ月ほど活躍してきてことになります。その3代目のホットプレートは3種類のプレートが付属していてその中の1枚がタコ焼きプレートだったのです。右側が2代目のホットプレートです。2代目は普通のプレートと鋳物製の焼肉用のプレートの2種類のプレートが付属していました。ちなみに1代目のホットプレートは結婚した時に友人から贈られたものでプレートは1種類でした。下の写真はホットプレートの世代交代を記念して撮りました。

今回のタコ焼きを作ることが出来る3代目のホットプレートはタイガー魔法瓶株式会社のCPV-G130です。このホットプレートは人気商品だったようです。新製品が常に出てくる家電業界の世界の中て、ホットプレートの売場に行くと今回の型番の製品は長く売られていました。私が買ってから約11年経っていますが、キーワード「タイガー CPV-G130」で検索すると、

今でもネットに出てきて買うことが出来るのも驚きました。ロングセラー商品です。きっとヒット商品だったのだと思います。ちなみに我家のホットプレートの製造ロット番号は08016なので、手に入る現在の同じ型番のCPV-G130の製造ロット番号を知りたくなりました。

今でもネットに出てきて買うことが出来るのも驚きました。ロングセラー商品です。きっとヒット商品だったのだと思います。ちなみに我家のホットプレートの製造ロット番号は08016なので、手に入る現在の同じ型番のCPV-G130の製造ロット番号を知りたくなりました。

調べてみると販売開始日は2008年8月22日で現在は店頭での販は終了しているそうですが、

若干の改良を加えたCRV-G300が2017年8月21日に販売されてましたが3枚のプレートのアイデアは同じなので、型番は違いますが製品基本思想は続いているのだと思います。改善されている点は右の写真のスタンドを引き出すことで、より安定的に縦置き出来るようになったことです。前は固定式のスタンドだけでした。

若干の改良を加えたCRV-G300が2017年8月21日に販売されてましたが3枚のプレートのアイデアは同じなので、型番は違いますが製品基本思想は続いているのだと思います。改善されている点は右の写真のスタンドを引き出すことで、より安定的に縦置き出来るようになったことです。前は固定式のスタンドだけでした。CPV-G130 2008年8月22日発売 CRV-G30 2017年8月21日発売

こちらが3種類のプレーとです。上段の左が普通のプレーで、右がたこ焼きプレートです。下段の左側が焼肉用のプレートで、脂を下に落とせるのが特徴でした。落ちた脂はヒーターには当たらず下段の右のように水の受け皿に脂が落ちる仕組みになっていました。このホットプレートを買うまではカセットコンロの上にタコ焼き器を乗せて焼いていました。

我家のたこ焼きの具は、大きく切ったタコと小ネギと天かすと紅生姜が定番です。いろんな具を入れる家庭があるようですが、我家はこれ一筋です。タコを最初に入れてしまったので、大きなタコなのに下に沈んでいるので見えません。ここから下の15枚の写真はクリックすると特別に大きな写真(面積で16倍)が表示するように設定しておりますので、気になったし野心があれば是非ともクリックしてみてください。

今回は170gのタコを用意したので、さらに追加でタコを乗せました。この大きさのタコが1個に2つあるいは3つ入っています。今までの歴史の中でこれほど入れた記憶がなかったので、記事に掲載する気にもなったわけです。上に2つタコが乘っているたこ焼きにはタコが3つ入っています。

たこ焼きのソースはこちらです。昔は自分でソースを調合していましたが、いつしか市販のたこ焼きソースを使うようになりました。

順番にひっくり返していきます。今ではタコ焼き器にテフロンのコーティングをされているのは当たり前になりましたが、11年前は画期的なことで簡単にひっくり返すことが出来のに喜んだことを思い出しました。

今回はタコが結構多いので、表面にタコが見えているのが沢山あって美味しそうに見えます。

別の角度からの写真も紹介します。すぐにでも食べたくなりますが、ここからが辛抱なのです。焦げ目がしっかりつくまで待ちます。

柔らかめの生地を、表面がカリカリになるまで焼くのが我家のたこ焼きです。早く食べたくなりますが、じっと我慢のたこ焼きなのです。砥部焼の皿に5個乗せてソースをかけたところです。直径14cmの皿なのでたこ焼きの大きさが判っていただけると思います。丁度5個乗せるとピッタリなのです。

ソースの後に海苔と鰹節を乗せて完成です。

たこ焼きの美味しさを感じてもらいたくて特別に拡大いたしました。

最初に中央の10個(=5個×2人)を食べた後、残りの20個は中央に寄せて、さらに表面がカリカリになるまで焼いてみました。

たこ(蛸)たっぷりで表面カリカリのたこ焼きを紹介します。記事は柔らかいので中はふわふわです。タコを沢山入れたので表面からもタコが入っていることが判ります。使ったタコはモーリタニア産のマダコ(真蛸)です。長く日本を含む東アジアのマダコと大西洋や地中海のマダコは同じと考えられていましたが、2016年から別種であることが認定されました。ただし、日本での呼び名は両種共にマダコ(真蛸)です。

2017年2月16日に書いた記事や、その時に参考にしたWikipediaでは日本のマダコの学名をOctopus vulgarisと書いていました。→ポチッ

大西洋・地中海のマダコ Octopus vulgaris

東アジアのマダコ Octopus sinensis

ミズダコ Octopus dofleini 北海道など寒海性のタコ

界 : 動物界 Animalia

界 : 動物界 Animalia門 軟体動物門 Mollusca

綱 頭足綱 Cephalopoda

上目 八腕形上目 Octopodiformes

目 タコ目(八腕目) Octopoda

亜目 マダコ亜目 Incirrina

科 マダコ科 Octopodidae

亜科 マダコ亜科 Octopodinae

属 マダコ属 Octopus

亜 マダコ亜属 Octopus

種 マダコ Octopus vulgaris 今回(モーリタニア産)

Octopus sinensis 国産マダコ

英名 Common octopus

漢字 真蛸

上の写真の中央のたこ焼きを特別に拡大いたしました。これは冒頭の写真です。

5個を皿にとりました。

ソースをかけて海苔と鰹節を振りかけた写真です。

クリックして拡大写真を出すのが面倒な方のために、拡大写真を掲載いたしました。拡大すると分かることですが、ピントが合っているのは左側のタコ焼き1個のみです。

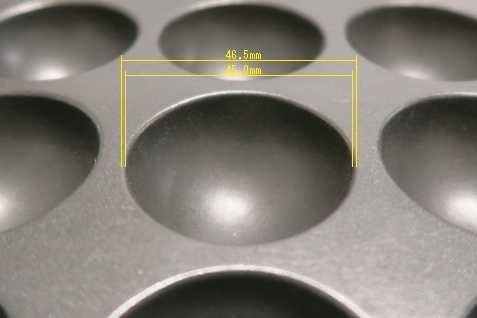

たこ焼きは市販のものよりも少し大きいように感じたので、ニッキーさんへのコメントで予告したように穴の大きさを計測してみました。

その結果は、たこ焼き器の穴の直径は45mmでした。穴の縁が少し滑らかに仕上げられているので穴が始まる部分の直径は46.5mmでした。

その結果は、たこ焼き器の穴の直径は45mmでした。穴の縁が少し滑らかに仕上げられているので穴が始まる部分の直径は46.5mmでした。買ってから約11年経っていますが表面のコーティングは健在です。タコ焼きをひっくり返す時は金属は使わないで、必ず竹串を使ったのが良かったみたいです。

追伸

2021年6月3日の早朝から関西に行きます。帰ってくるのは6月13日です。その間はネット環境の関係で皆様のところに訪問出来ないことをお許しください。

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。