今年の雛祭りには久々の「はま吸い」が付きました。 [雛祭り]

雛祭りと言えば散らし寿司なので近くのスーパーに散らし寿司用の材料を2020年3月3日買いに行きました。大抵の材料は家にそろっているので刺身と、寿司の上に飾る海老と椎茸用の干しシイタケ(どんこ)だけのよていでした。すると地元千葉県産の大きなハマグリが売られていたのです。ひな祭りと言えば「散らし寿司」と「はま吸い(はまぐりの潮汁/ハマグリの吸い物)」ですが、いつもハマグリの価格を見て断念していたなの何年も食べていませんでした。大きなハマグリだったので思い切って「はま吸い」を作ってもらうことにしました。その代り刺身はやめました。「はま吸い」用に三つ葉も買いました。

薄い出汁でハマグリを入れて中火で温めて殻が3枚ともに開いた瞬間です。

そのハマグリを拡大いたしました。この写真は特別に大きく寛大するように設定したので是非とも写真をクリックしてみてください。

クリックが面倒な方のために拡大写真を掲載いたしました。

ハマグリの分類を紹介します。ただしハマグリ(Meretrix lusoria)の本来の分布域は日本本土の東北地方以南と朝鮮半島の一部の淡水の影響のある内湾の砂泥底に生息していましたが、生息地の浅海域が破壊されて絶滅危惧II類(VU)となってしまいました。ハマグリの名で流通しているのはハマグリ(M. lusoria)とチョウセンハマグリ(M. lamarckii)とシナハマグリ(M. petechialis)の3種です。チョウセンハマグリとハマグリは古来から日本に生息していますが、シナハマグリは移入されて繁殖はしていますが日本在来種ではありません。チョウセンハマグリ(朝鮮蛤)は韓国が原産地というのではなく茨城県からフィリピンに広く生息している日本の在来種です。右下の写真で3種類のハマグリを順番に表示しています。

界 動物界 Animalia

界 動物界 Animalia 門 軟体動物門 Mollusca

綱 二枚貝綱 Bivalvia

亜綱 異歯亜綱 Heterodonta

科 マルスダレガイ科 Veneridae

亜科 ハマグリ亜科 Meretricinae

属 ハマグリ属 Meretrix

種 ハマグリ Meretrix lusoria

こちらが完成した散らし寿司とハマ吸いと菜の花のおひたしです。冒頭の説明に入れていませんでしたが、菜の花も雛祭りらしいので、スーパーで買いました。散らし寿司飾ってもいいなと思いましたが、三つ葉は2束セットでものすごい量だったのでおつ篠飾りは三つ葉に任せて菜の花はお浸しにしたようです。三つ葉は、この後、4回の食事に出てきたほどの量があったのです。

こちらが完成した散らし寿司とハマ吸いと菜の花のおひたしです。冒頭の説明に入れていませんでしたが、菜の花も雛祭りらしいので、スーパーで買いました。散らし寿司飾ってもいいなと思いましたが、三つ葉は2束セットでものすごい量だったのでおつ篠飾りは三つ葉に任せて菜の花はお浸しにしたようです。三つ葉は、この後、4回の食事に出てきたほどの量があったのです。

こちらが今年の散らし寿司です。やはり雛祭りぽくなります。

お寿司を拡大いたしました。

こちらが菜の花のおひたしです。すこし苦みがあるのがいいですね。

そして、こちらがこの日のメインデッシュのハマグリのお吸い物つまり「はま吸い物」です。身が大きくて分厚くて食べごたえがありました。ハマグリのダシもしっかりと汁に出ていました。一番大きなハマグリを選んでよかったと思った瞬間でした。朝一に買いに行ったのも良かったみたいです。

三つ葉でハマグリの身が見えないので、持ち上げで撮りました。ほんと肉厚でした。さすが千葉県産でした。九十九里浜産とまでは書かれていませんでしたが、千葉県産ハマグリと言えば九十九里浜です。

やっぱり熱燗が飲みたくなります。元々はビール派なので、毎回違う日本酒を買っていましたが、剣菱を一度買ってからは味が気に入って熱燗をする時期は剣菱を続けて買っています。ということで、この日も剣菱でした。

食事の後は桜餅にいたしました。

雛祭りバージョンのキャラメルコーンもいただきました。

ささやかな雛祭り [雛祭り]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

2011年の雛祭りの日の記事が「下書き」のままになっていたので、今回の散らし寿司と比較のために公開に変更いたしました。おそらく2012年12月に全ての記事が「下書き」になってしまった事故の名残だと思います。

3月3日に雛人形も飾ってささやかな雛祭りをいたしました。ひな祭りは和暦(太陰太陽暦)の3月の節句(上巳)である3月3日(現在の4月頃)に行われていたそうですが、明治6年(1873年)1月1日の改暦以後は一般的にグレゴリオ暦(新暦)の3月3日に行なわれています。しかし一部では引き続き旧暦3月3日に祝うか、新暦4月3日に祝う(東北・北陸など積雪・寒冷地に多い)そうです。旧暦では桃の花が咲く季節になるため「桃の節句」ともいわれています。雛人形は娘が生まれたときに買ってもらいました。

我家の雛人形のアップの写真はこちらです。→ポチッ

今日の夕食は、ひな祭りらしい散らし寿司でした。幸いみんな早く帰ってきたので平日には珍しく家族全員で一緒の食事となりました。ちらし寿司の具は穴子と錦糸玉子と菜の花だけのシンプルなものでしたが美味しくいただけました。

近所の産地直売の野菜屋さんに菜の花があったので散らし寿司には菜の花入れられていました。季節らしい雰囲気となりました。

菜の花は沢山あったので天婦羅にもしてもらいました。

菜の花と一緒に買ったフキノトウも天婦羅として出て来ました。

椀物には素麺が入ったおすましでした。

soniaさんのおひな祭りにトラックバックしています。

雪さんさんの雛祭りにトラックバックしています。

たろうさんのひなまつり。にトラックバックしています。

今までの雛祭りで作った散らし寿司の写真を並べてみました。着色文字をクリックするとその時の記事を表示します。2015年の時は記事を掲載しませんでしたが、写真をクリックすると拡大写真を表示します。2012年~2014年は散らし寿司以外の料理でした。

2015年 2016年

2017年 2018年

3月3日は不思議と散らし寿司が食べたくなります。 [雛祭り]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

昨日は2018年3月3日の桃の節句(雛祭り)の日でした。夕食には不思議と散らし寿司が食べたくなったのでお願いして作ってもらったのが、上の写真の夕食です。ただし作ってもらえる条件は、材料を買いに行くことでした。家内は弓道に行くので昼間は留守だったのです。ひな祭り用に買いに行ったのが、菜の花と、海老と、きぬさやと、桜餅の4品でした。菜の花以外は往復6kmのスーパーに買いに行きました。菜の花は近所の野菜の直売所で買ってきました。最近は往復10km程度までならば歩いて買い物に行くので、この日は買い物だけで約1万歩ほど歩いたことになりました。

飾りつけのために買ってきた海老とキヌサヤが乗っています。中身は、以前に買ってあった、ちょっと贅沢な「ちらし寿司の素」を使ったそうです。

こちらが、近所の野菜直売所で買った菜の花のおひたしです。野菜直売所は9時開店なのですが開店と同時に沢山の人が来てすぐにいいものが無くなってしまう可能性があるので、9時を過ぎたらすぐに買いに行きました。ついでに別の野菜も買いました。

雛祭りの汁物(椀物)と言えば、ハマグリのお吸い物ですが、アサリが買ってあったので、アサリのお吸い物にしたそうです。お出汁はカツオブシではなく昆布にしたそうで、なかなかの味わいのお吸い物でした。冒頭の写真にあるように日本酒の熱燗もいただきました。

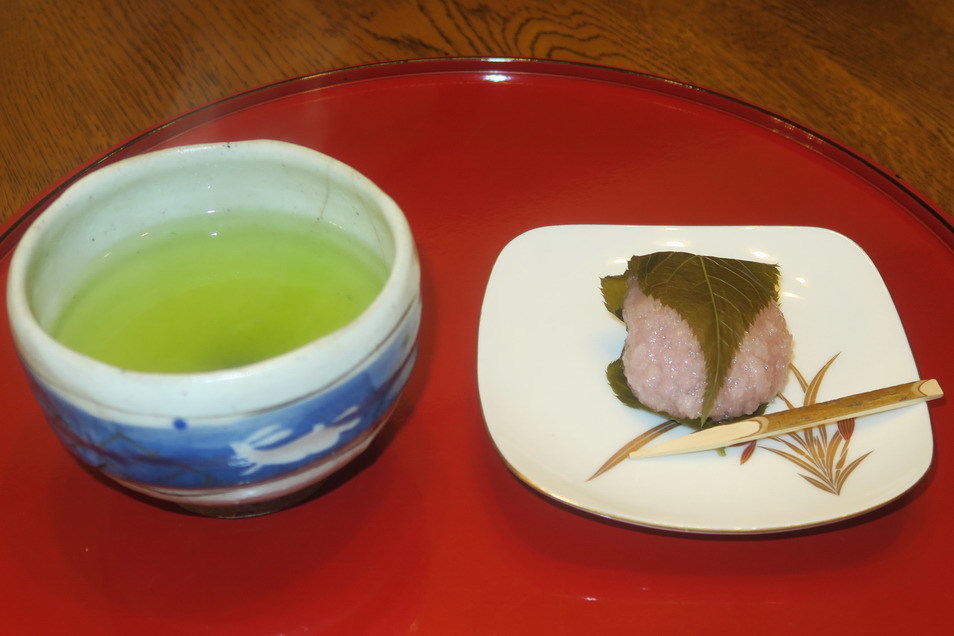

食事の後のデザートはこの日に買ってきた桜餅です。スーパーで買った桜餅ですが、ちょっと高級な日本茶で食べると美味しく感じます。

大きめの湯呑茶碗は18年前の2000年に栃木県芳賀郡益子町(益子焼の町)で買ったもので気に入った湯呑でしたが、この1個を除いて4個は割れてしまいました。今は割れないように、かなり慎重に扱っているようです。

我家のひな祭りは2日遅れの3月5日でした。 [雛祭り]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

今年の雛祭りは2017年3月5日になってしまいました。家内が弓道で3月4日に雛祭り大会の準備なので3日、4日は忙しくしていたことから、我家のひな祭りは3月5日になったわけです。弓道の大会では家内は賞品の係りをしていて雛飾りのように賞品を並べたそうです。

我家の雛祭りと言っても、ちょっとひな祭りらしい料理を準備する程度ですが、やっぱり散らし寿司ですね。お皿は栃木県芳賀郡益子町の益子焼城内坂通りで買ってきたものです。雛人形は木村一秀さんの作品です。雛人形の写真はクリックするといずれも大きく拡大いたします。

我家の雛祭りと言っても、ちょっとひな祭りらしい料理を準備する程度ですが、やっぱり散らし寿司ですね。お皿は栃木県芳賀郡益子町の益子焼城内坂通りで買ってきたものです。雛人形は木村一秀さんの作品です。雛人形の写真はクリックするといずれも大きく拡大いたします。 散らし寿司となると、ビールは似合わない気がしたので日本酒にいたしました。

散らし寿司となると、ビールは似合わない気がしたので日本酒にいたしました。やはり日本の祭りには日本のお酒です。

いつもの清水焼秀峰窯のお猪口で飲みました。お銚子は備前焼です。この形のものは正式には銚子ではなく徳利ですが、居酒屋で「お銚子1本」と言うのが最近の通例なので、つい銚子と呼んでしまいます。

散らし寿司に飾るために赤がきれいなマグロを買ってきたようですが、乗せる場所が無くなったので、刺身として単独でいただくことにいたしました。色どりのための赤い色のマグロを散らし寿司に乗せられなかったので、代わりに乗せたのがフルーツミニトマトだったようです。

散らし寿司に飾るために赤がきれいなマグロを買ってきたようですが、乗せる場所が無くなったので、刺身として単独でいただくことにいたしました。色どりのための赤い色のマグロを散らし寿司に乗せられなかったので、代わりに乗せたのがフルーツミニトマトだったようです。

こちらは、かつお節でだしをとったお澄ましです。やはり、かつお節からのとりたてのだしで作ったお澄ましは格別でした。

今回、新しい発見がありました。だしをとったあとの鰹節を我家のワンコ(むさし)が喜んで食べてくれることでした。水分を飛ばすために電子レンジにかけて、おやつのようにあげると大喜びでした。最近は薬とサプリを合わせて毎日7錠も飲ませているので、今まで大好きな「おやつ」でも警戒されて拒否されることが多いのです。だから、この食いつきには驚かされました。

今回、新しい発見がありました。だしをとったあとの鰹節を我家のワンコ(むさし)が喜んで食べてくれることでした。水分を飛ばすために電子レンジにかけて、おやつのようにあげると大喜びでした。最近は薬とサプリを合わせて毎日7錠も飲ませているので、今まで大好きな「おやつ」でも警戒されて拒否されることが多いのです。だから、この食いつきには驚かされました。実は雛祭りのお澄ましに欠かせないハマグリ(冷凍)も買っていたのですが、入れ忘れたそうで翌々日にハマグリのお澄ましでした。前日も作ったので、そのおかげでムサシは3日連続で鰹節にありつけました。

ひな祭りは「桃の節句」と言われます。「桃の節句」は「上巳の節句(じょうしのせっく)」が正式のようなので、五節句を並べてみました。9月9月の「重陽の節句」以外は深い行事が行われます。

月 日 節句の名前 一般的呼名 行事など 読み__

1月7日 人日の節句 七草粥・七草の節句 じんじつ

3月3日 上巳の節句 桃の節句・雛祭・雛人形 じょうし

5月5日 端午の節句 端午の節句・鯉のぼり・五月人形 たんご

7月7日 七夕の節句 七夕(たなばた) しちせき

9月9月 重陽の節句 菊の節句 くんち(秋祭り) ちょうよう

すりゴマたっぷりのお浸しも用意してもらえました。

娘の雛人形なので、娘の子供(3歳)の時の写真を掲載いたします。雛祭りが始まった時期は明確になっていないそうですが、平安時代の京都では既に平安貴族の子女の雅びな「遊びごと」として行われていた記録があるそうです。ただし現在のように人形を飾る風習が定着したのは江戸時代になってからだそうです。やはり一般庶民にいろいろな風習や食文化が定着したのは平和な江戸時代が大きく貢献しているようにかんじます。江戸時代までは和暦の3月3日(節句)にひな祭りがおこなわれていましたが、明治の改暦以後はグレゴリオ暦(現在の暦)の3月3日に行なうことが一般的になったそうです。

娘の雛人形なので、娘の子供(3歳)の時の写真を掲載いたします。雛祭りが始まった時期は明確になっていないそうですが、平安時代の京都では既に平安貴族の子女の雅びな「遊びごと」として行われていた記録があるそうです。ただし現在のように人形を飾る風習が定着したのは江戸時代になってからだそうです。やはり一般庶民にいろいろな風習や食文化が定着したのは平和な江戸時代が大きく貢献しているようにかんじます。江戸時代までは和暦の3月3日(節句)にひな祭りがおこなわれていましたが、明治の改暦以後はグレゴリオ暦(現在の暦)の3月3日に行なうことが一般的になったそうです。

ひな祭りと言えば散し寿司 [雛祭り]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

昨日は3月3日の雛祭りでした。我が家でも床の間に雛人形を飾りました。雛祭りはいつ頃から始まったのか歴史的にははっきりしていないそうですが、平安時代には貴族の子女の雅びなの遊びごとが行われていた記録があり、少なくとも数百年の歴史ある風習と言えます。

雛人形は古くから嫁入り道具のひとつとされ立派な雛人形が残されています。最近では娘が生まれてから用意することが多いようで、我が家でも娘が出来た時に家内の実家に買ってもらいました。雛人形には君ヶ代雛(きみがよびな)と名付けられています。一秀作だそうです。

雛祭りと言えば、ちらし寿司というのが我が家の感覚です。さっそく家内がちらし寿司を作ってくれました。ほかの人の記事を読んでいると「雛祭りと言えば、ちらし寿司」は、我が家だけでなく一般的にも思われているようです。調べてみると風習的に雛祭りと散し寿司が直接的には結びつくことは無いようです。しかしながら昔は散し寿司は豪華で手間のかかる料理であったことから祝いの席で食べられる料理でした。当然ながら雛祭りでも散し寿司が食べられていました。その習慣が他の行事よりも色濃く、今も続いているというのが「雛祭りと言えば散し寿司」になった理由のようです。私の感覚ですが、散し寿司の華やかさが女の子の祭りに似合っていたのだと感じています。

ちらし寿司を拡大いたしました。ちらし寿司の中には具が入っていますが上に乗せられているのはいくら、海老、椎茸、錦糸玉子、しそ、海苔です。一番時間と手間がかかっているのが椎茸で長い時間をかけて作っていました。

愛媛の鯛の刺身も用意されていました。皿は小砂焼の国山窯のものです。

歌が出てきそうです。

・ あかりをつけましょ、ぼんぼりにお花をあげましょ、桃の花、

五人ばやしの笛太鼓、今日はたのしいひな祭り

・ お内裏様と おひな様、 二人ならんですまし顔、お嫁にいらした ねえさまに、よく似た官女の白い顔

・ 金のびょうぶに うつる灯を、かすかにゆする春の風、すこし白酒めされたか、赤いお顔の右大臣

・ 着物をきかえて帯しめて、今日はわたしも、はれ姿、春のやよいの、このよき日、なによりうれしい、ひな祭り

ちらし寿司に鯛の刺身となると、やはり日本酒の熱燗です。ちょうどよい温まり具合に出来ました。今回は特別純米酒にいたしました。お猪口と銚子は出石焼です。

お酒は特別純米・八千代桜です。私は長い間ビール党だったので人が家に来るとき以外は日本酒を買うことはありませんでした。ただし、日本酒は美味しいので好きなお酒で外では時々飲んでいました。そんなこともあり、最近、日本酒を家で飲み始めたのですが、気になっていたお酒が今回の八千代桜です。私の住んでいるのは千葉県佐倉市ですが、位置的には限りなく千葉県八千代市に近い場所なのです。気になっていた理由は八千代桜が八千代市のふるさと産品となっているお酒だったからです。

ただし、醸造蔵は千葉県香取郡神埼町神崎本宿1916番地にあります。醸造蔵が八千代市にないのに八千代桜と名付けられているのは八千代市米本の水田で栽培された醸造用米が使われているからです。

ただし、醸造蔵は千葉県香取郡神埼町神崎本宿1916番地にあります。醸造蔵が八千代市にないのに八千代桜と名付けられているのは八千代市米本の水田で栽培された醸造用米が使われているからです。つまり私の家から最も近い場所で栽培された米を使って作られたお酒と言えるのです。精米歩合60%は吟醸酒相当です。

精米歩合 60%

日本酒度 +3(辛口)

酸度 1.3

度数 14.5度

春らしく菜の花も用意されていました。こちらの小鉢も小砂焼の国山窯のものです。小砂焼の窯がある場所は栃木県那須郡那珂川町小砂あたりです。小砂焼は国山窯以外に柿窯、朱雀窯、市川窯、藤田製陶所、松並陶苑、いさご陶芸があります。1997年にこれらの窯元を訪ねて購入いたしました。

ちらし寿司と言えば、お吸い物も欠かせないです。

江戸時代までの雛祭りは和暦(旧暦)の3月の節句(上巳 桃の節句)である3月3日(現在の4月頃)に行われていた。雛祭りを桃の節句と呼ぶのは旧暦の3月3日は桃の花が咲く時期であることも英起用しているそうです。明治の改暦以後は一般的にグレゴリオ暦の3月3日に行なうようになりました。ただし一部の地域では引き続きに旧暦3月3日に祝うところもあり、東北・北陸など積雪・寒冷地では新暦4月3日に祝うところも多いそうです。

それでは以前に掲載記事の写真ではありますが我が家の雛人形を紹介します。

こちらが、「ひな祭り」の歌でいうお内裏様(おだいりさま)です。

男雛は正式には天皇を表しているそうです。天皇に、のみ許されている立纓の冠を戴いていることからも、そのことがうかがえます。金箔の寸法は109mm角です。屏風の文様から本物の金箔が屏風に張られているのだと思われます。金箔の価格を調べてみると100枚で2万8千円くらいでした。

そして、こちらが主役のお姫様です。つまり正式には皇后にあたります。ちょっと珍しいおさげ髪のお姫様です。

飾るのは節分が終り、立春(2月4日)頃から、遅くても2月24日までに飾りつけるのが一般的なので、今回は仕来り通りに出来ました。

ちなみに片づけは、節句が終ったらすぐに片付けた方が良いとされています。雛人形は子どもの災厄を身代わりとなって守ってくれるため、長い間身近においておかないで早くしまわなければ縁起が悪いと言われています。

上の写真はクリックすると拡大しますがクリックが面倒な方のために拡大写真を掲載いたしました。本写真をクリックするとさらに4倍に拡大いたします。つまり面積では16倍に拡大します。拡大写真を見ると顔の表情がよくわかると思います。この写真は今日、窓の障子を開けると太陽の光がお雛様にあたったので写真を撮って追加させてもらいました。

髪形を、もう少し見ていただくために斜めからも撮りました。今回の場合、ほとんどの写真はフラッシュを上向きに光らせて撮っています。いつの時代も髪はおしゃれの象徴なのかもしれません。調べたところ、この雛人形は女性作家の木村一秀さんの作品のようです。木村一秀さんは1979年に通商大臣指定の伝統工芸士に認定され、さらに1985年には勲五等瑞寶章を授章されていました。この雛人形を買ってもらったのが1988年の桃の節句の前でした。

後髪の形がわかる方向からも撮りました。黒い髪に露出を合わせたので全体が明るくなってしまいました。そのかわり髪の一本一本がわかると思います。この写真は是非ともクリックしてみてください。

水平から撮った写真も紹介いたします。

ひな祭りは別称「桃の節句」あるいは「雛の節句」で、正式には「上巳の節句」だそうです。節句として知られているのが5月5日の「端午の節句」に7月7日の「七夕の節句」です。あまり知られていませんが9月9日の「重陽の節句」と1月7日の「人日の節句」を加えて五節句だそうです。

でも節句と単に言うと3月3日の「桃の節句」の「ひな祭り」ですね。雛あられは食べました。

お雛さまを飾りました。 [雛祭り]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

もうすぐ3月3日のひな祭りです。我が家でも雛人形を飾りました。今までは和室でしたが、人があまり入らないので、今年はリビングあるいは玄関に飾ることにしました。寸法を測ってみると玄関の靴入れの上のスペースが、ぴったりだったので玄関にいたしました。今までリビングに飾ったことはあったのですが玄関は初めての経験でした。

もうすぐ3月3日のひな祭りです。我が家でも雛人形を飾りました。今までは和室でしたが、人があまり入らないので、今年はリビングあるいは玄関に飾ることにしました。寸法を測ってみると玄関の靴入れの上のスペースが、ぴったりだったので玄関にいたしました。今までリビングに飾ったことはあったのですが玄関は初めての経験でした。こちらが、「ひな祭り」の歌でいうお内裏様(おだいりさま)です。

男雛は正式には天皇を表しているそうです。天皇に、のみ許されている立纓の冠を戴いていることからも、そのことがうかがえます。

そして、こちらが主役のお姫様です。つまり正式には皇后にあたります。ちょっと珍しいおさげ髪のお姫様です。

飾るのは節分が終り、立春(2月4日)頃から、遅くても2月24日までに飾りつけるのが一般的なので、今回は少し遅くなってしまったようです。

ちなみに片づけは、節句が終ったらすぐに片付けた方が良いとされています。雛人形は子どもの災厄を身代わりとなって守ってくれるため、長い間身近においておかないで早くしまわなければ縁起が悪いと言われています。

髪形を、もう少し見ていただくために斜めからも撮りました。今回の場合、ほとんどの写真はフラッシュを上向きに光らせて撮っています。いつの時代も髪はおしゃれの象徴なのかもしれません。

後髪の形がわかる方向からも撮りました。黒い髪に露出を合わせたので全体が明るくなってしまいました。そのかわり髪の一本一本がわかると思います。

水平から撮った写真も紹介いたします。

ひな祭りは別称「桃の節句」あるいは「雛の節句」で、正式には「上巳の節句」だそうです。節句として知られているのが5月5日の「端午の節句」に7月7日の「七夕の節句」です。あまり知られていませんが9月9日の「重陽の節句」と1月7日の「人日の節句」を加えて五節句だそうです。

でも節句と単に言うと3月3日の「桃の節句」の「ひな祭り」ですね。菱餅は用意いたしました。白酒はこれからです。

先日、行った柴又帝釈天の大客殿に飾ってあった雛人形も紹介いたします。

さすがに立派でした。歌が出てきそうです。

・ あかりをつけましょ、ぼんぼりにお花をあげましょ、桃の花、

五人ばやしの笛太鼓、今日はたのしいひな祭り

・ お内裏様と おひな様、 二人ならんですまし顔、お嫁にいらした ねえさまに、よく似た官女の白い顔

・ 金のびょうぶに うつる灯を、かすかにゆする春の風、すこし白酒めされたか、赤いお顔の右大臣

・ 着物をきかえて帯しめて、今日はわたしも、はれ姿、春のやよいの、このよき日、なによりうれしい、ひな祭り