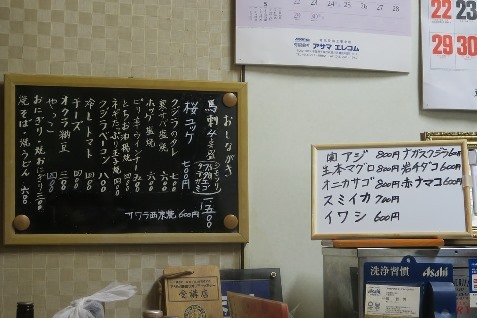

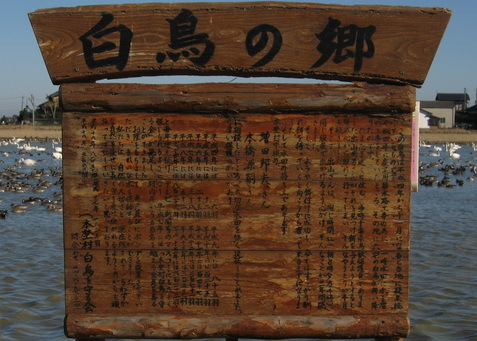

成田空港温泉「空の湯」で飲み会 食事処・天の川 [千葉]

前記事芝山鉄道で仲間3人と「空の湯」に行くのからの続きです。

日本一短い鉄道(普通鉄道における1事業者の保有総延長としては日本最短)の芝山鉄道の芝山千代田駅から一般道路を歩いてきて、「空の湯」および駐車場に入る専用道路の入口(

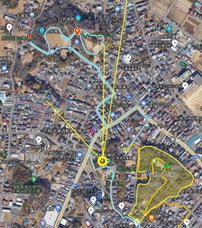

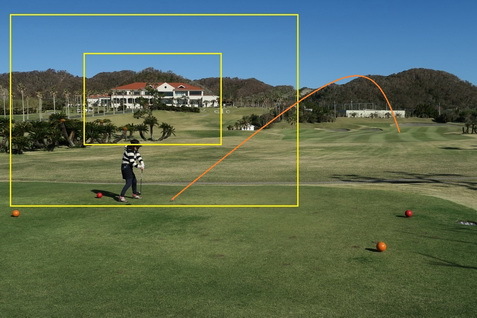

Google地図の航空写真で芝山千代田駅から「空の湯」までの徒歩ルート(━)を紹介します。左の飛行機が写っていることが分かっていただけると思います。成田空港の飛行機の整備エリヤや貨物を扱うエリアです。

━ 芝山千代田駅~空の湯 徒歩約500m

━ 芝山鉄道線路

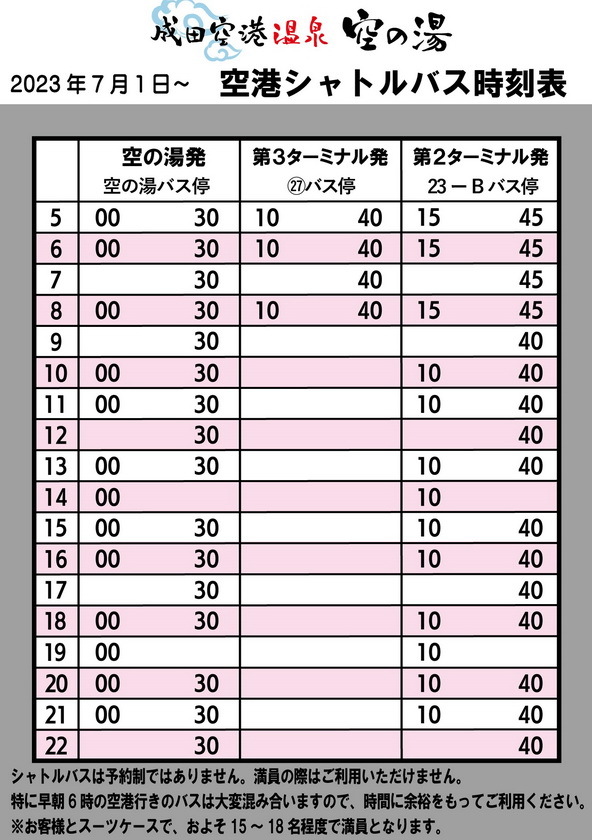

道を曲がろうとした時に「空の湯」の無料のシャトルバスが出てきました。成田空港第2ターミナルと第3ターミナルとの間でシャトルバスを走らせているそうです。無料シャトルバス時刻表を右に紹介しておきます。第2ターミナル発で5時15分~22時40分台に29往復ほど出ています。ただし第3ターミナル発は5時10分~8時40分の朝だけ7本になっています。画面をクリックすると文字が読める大きさに拡大します。

道を進んで行くと成田空港温泉「空の湯」の建物が見えてきました。左寄りの大きな土色の建物です。入口は建物の右側にあるので、徒歩の場合は駐車場を突っ切る形で進むと最短になります。

こちらが「空の湯」の建物です。

入口に進んでいるところです。この時、12時40分でした。

入口の看板です。扁額風でもあります。

中に入って受付に行き利用のコースは温泉だけと告げると下足キーを登録してくれます。このゲートがお風呂エリアに入るお風呂ゲートです。下足キー(リストバンド)をゲートにタッチするとケートが開いて中に入れます。我々のコースは3時間以内です。

ゲートを入ってから、入ってきた方向を撮った写真です。我々が飲み会をする予定の食事処天の川はゲートの外にあるので、3時間たっぷり温泉エリアを楽しむことが出来ます。ケートの正面が食事処天の川です。

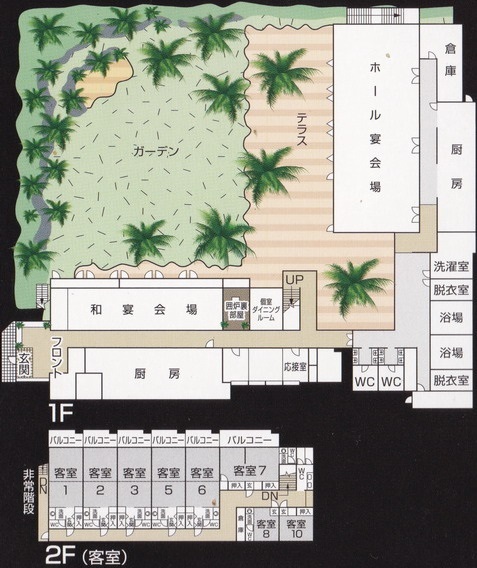

館内の案内の中でゲート内になるのが2階と3階のすべての設備(温泉 脱衣所 ランドリー 岩盤浴 お休み処 エステ 貸切風呂 カプセルホテル)です。1階の設備(受付 食事処天の川 癒やし処 カラオケルーム 会議室)は全てゲートの外です。

こちらが3階の温泉の入口です。 織姫(WOMEN) と書かれた赤いのれんのところが女性用です。男性用は青いのれんのところです。斜めからの写真なので文字は読めませんが 彦星(MEN) と書かれているのだと思います。

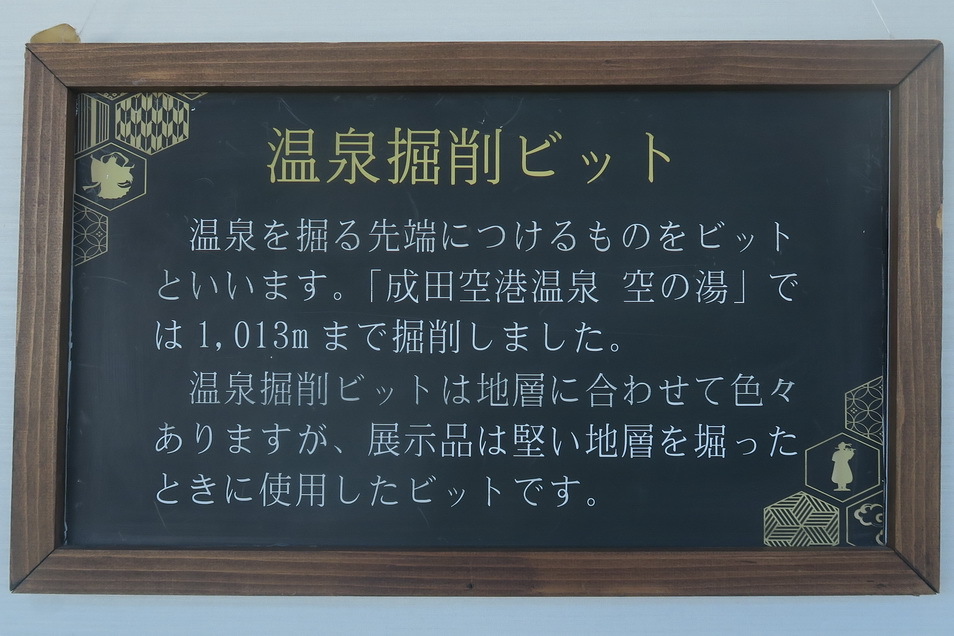

成田空港温泉「空の湯」は1013mまで掘削した温泉だそうです。

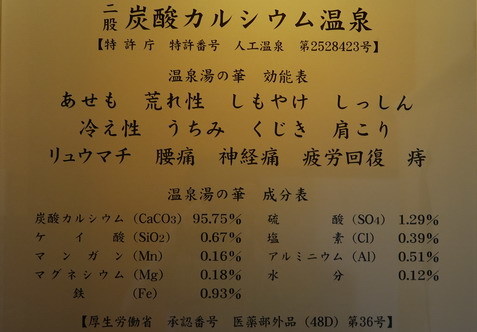

その時に使った掘削ビットが上の写真の左端下に写っています。泉温は29.3℃なので法的にも温泉と表示することが出来ます。温泉法による温泉の定義では温度が25℃以上であれば温泉と言うことが出来ます。ただし、25℃以下でも規定された成分の1つでも設定された数値以上であれば温泉と言うことが出来ます。下記の数値は1kgあたりです。

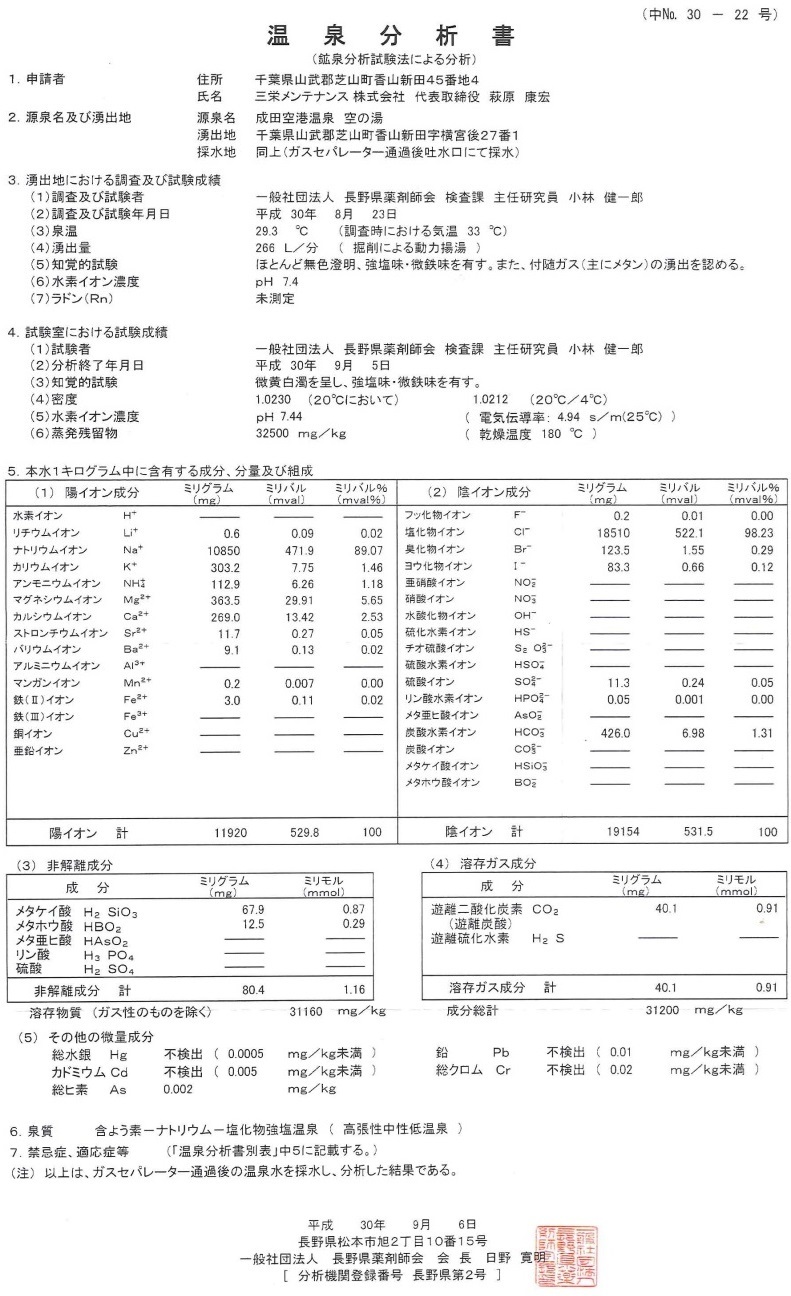

その時に使った掘削ビットが上の写真の左端下に写っています。泉温は29.3℃なので法的にも温泉と表示することが出来ます。温泉法による温泉の定義では温度が25℃以上であれば温泉と言うことが出来ます。ただし、25℃以下でも規定された成分の1つでも設定された数値以上であれば温泉と言うことが出来ます。下記の数値は1kgあたりです。〇は「空の湯」が成分で温泉も温泉条件を満たしているので、仮に泉源の温度が25℃未満でも温泉と表示できることになります。右の温泉分析書は空の湯の分析値で、画面をクリックするとオリジナルを表示します。温泉分析書による温泉の湧出量は266リットル/分なので29.3℃の水の比重で計算すると1時間当たり15.89トンの湧出量になります。

| 温泉定義成分 | 温泉条件 | 空の湯 | |

| 〇 | 溶存物質(ガス性のものを除く) | 総量1,000mg以上 | 31160mg |

| 遊離炭酸(CO2) | 250mg以上 | 40.1mg | |

| リチウムイオン(Li+) | 1mg以上 | 0.6mg | |

| 〇 | ストロンチウムイオン(Sr2+) | 10mg以上 | 11.7mg |

| 〇 | バリウムイオン(Ba2+) | 5mg以上 | 9.1mg |

| フェロ又はフェリイオン(Fe2+,Fe3+) | 10mg以上 | 3.0mg | |

| 第一マンガンイオン(Mn2+) | 10mg以上 | 0.2mg | |

| 水素イオン(H+) | 1mg以上 | - | |

| 〇 | 臭素イオン(Br-) | 5mg以上 | 123.5mg |

| 〇 | 沃素イオン(I-) | 1mg以上 | 83.3mg |

| フッ素イオン(F-) | 2mg以上 | 0.2mg | |

| ヒ酸水素イオン(HAsO42-) | 1.3mg以上 | ||

| メタ亜ひ酸(HAsO2) | 1mg以上 | - | |

| 総硫黄(S) | 1mg以上 | ||

| メタホウ酸(HBO2) | 5mg以上 | - | |

| メタけい酸(H2SiO3) | 50mg以上 | ||

| 重炭酸ソーダ(NaHCO3) | 340mg以上 | ||

| ラドン(Rn) | 20×10-10Ci以上 | ||

| ラジウム塩(Raとして) | 1億分の1mg以上 | 未計測 |

こちらが脱衣場ロッカーエリアです。幸いにも誰もいなかったので写真を撮らせていただきました。浴場には沢山の人がいたので、残念ながら湯舟を撮ることは出来ないのでカメラはロッカーに入れました。

ここから下の温泉の4枚の写真はホームページなどのネットから転用させていただきました。

こちらが室内の温泉です。高濃度炭酸泉などがあります。

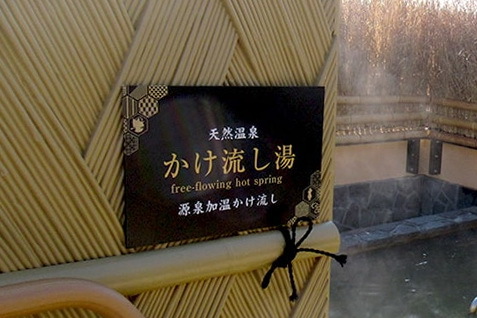

こちらは露天風呂風呂です。奥と手前に分かれていて奥の方が「源泉加温かけ流し温泉」で、手前側の温泉は奥からの、かけ流しと循環が混合した温泉ですが、我々が入った時は人が少ないためか、循環湯の温泉は止まっていたので、全体が「源泉加温かけ流し」状態でした。

空の湯の露天風呂の売りは「かけ流し」と「飛行機の離着陸が見れる景色の中での入浴」だと感じました。

「かけ流し湯」の表示板です。

こちらが源泉の成分そのものの「かけ流し湯」と名がつけられた源泉加温かけ流し温泉です。

温泉から上がって2階エリア下りてきました。

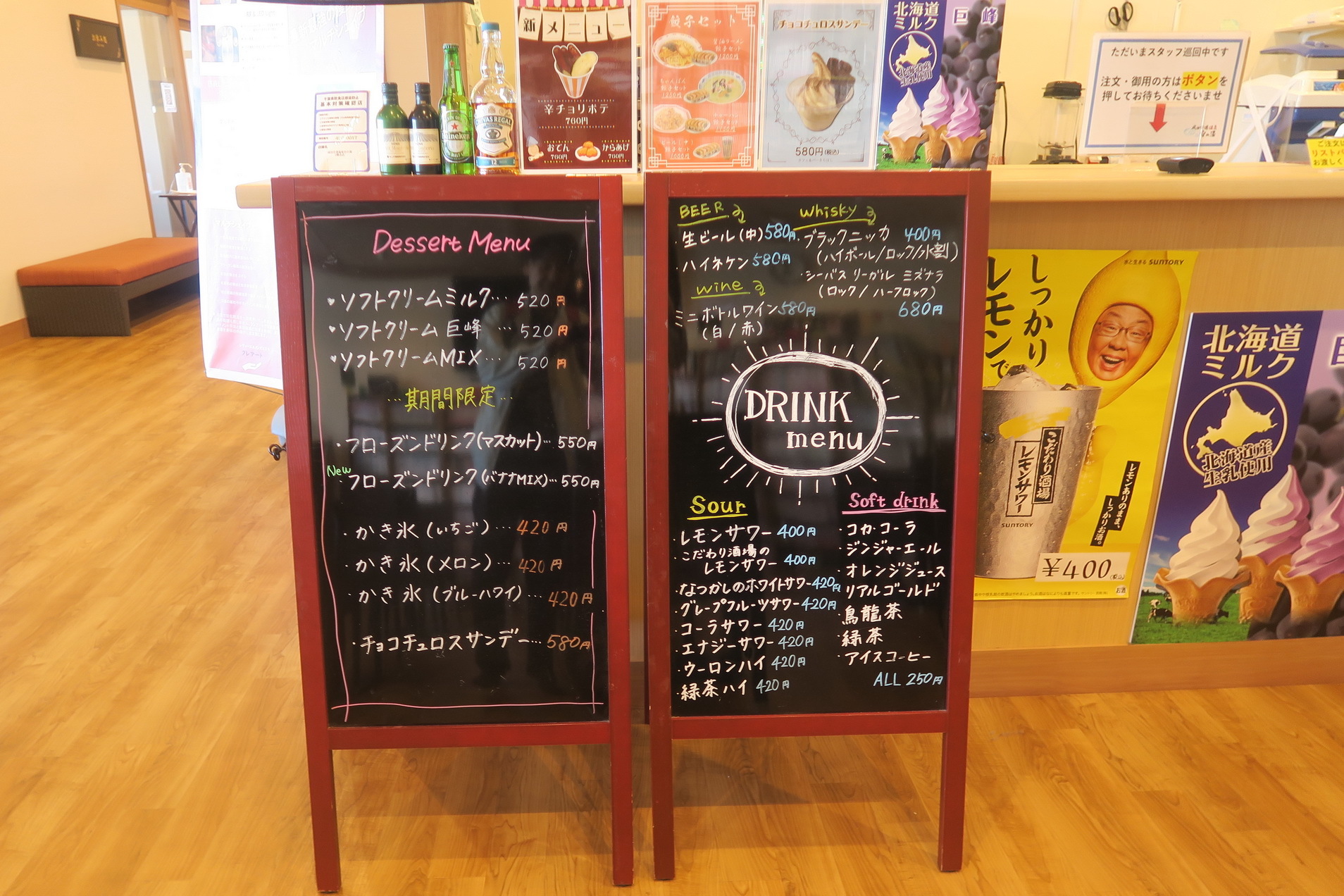

風呂上りはアイスや冷たいドリンクが欲しくなりますが、我々は飲み会のビールが待っているので我慢いたしました・

2階のエリアには岩盤浴もありました。我々は温泉だけの、お急ぎ入浴コース(ゲート通過より3時間以内)なので岩盤浴には入れません。

2階のエリアには岩盤浴もありました。我々は温泉だけの、お急ぎ入浴コース(ゲート通過より3時間以内)なので岩盤浴には入れません。岩盤浴コースの場合は右の写真のような半纏(はんてん)のような服をを貸してくれるので一目でわかります。→料金表

カプセルホテルの入口です。成田空港の利用者が使うのだと思います。宿泊しながら温泉に入ったりサウナや岩盤浴が出来るわけです。

リラックスする空間もありました。

泊まるほどではない人のための、休憩スペースです。薪ストーブコーナーと呼ばれています。成田空港からシャトルバスで10分ほどなので、空港の利用者が便利なのではないかと感じました。

漫画本も沢山置かれていました。温泉と言えば漫画本なのでしょうか?

飲み会予定場所の食事処天の川はお風呂エリアの外なのでゲートを出ました。

ただし、この写真は温泉に入る前に撮った写真です。

こちらが食事処天の川です。こちらも温泉に入る前の写真です。

さっそく大ジョッキを頼みました。飲み始めたのが13時40分ごろでした。

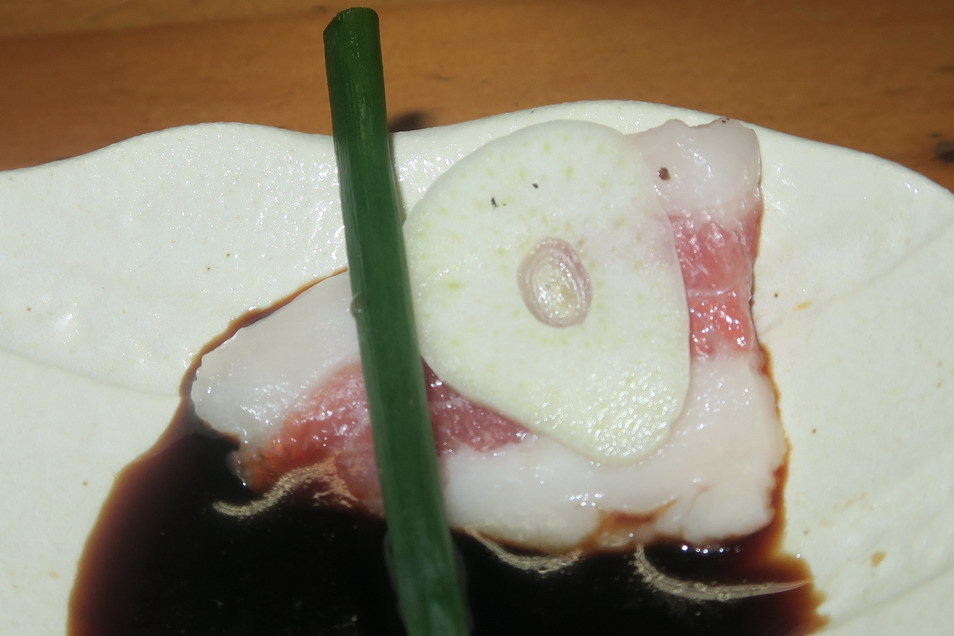

先ずは刺身を頼みました。「漁師のいいとこ盛り3種」と名前が付いていました。

こちらは大ぶりタコの唐揚げです。

揚げ物をもう一つ、ガーリックシュリンプです。

さらにフライドポテトも頼みました。

最初に頼んだ4品が出てきたところで記念写真を撮ってもらいました。前記事でA氏とB氏と呼んだのでここでも使わさせていただきます。右がA氏で左がB氏で真ん中が私です。

つまみ4品の写真も撮りました。

最初の4品はこちらのメニューの揚げ物(FRIED)から3品を選びました。

刺身はこちらの鮮魚(FISH)から1品選びました。

最初の記念写真が逆光ぎみだったので窓側からの写真も撮ってもらいました。当然ながら左がA氏で右がB氏で真ん中が私です。

私は大ジョッキを追加しました。

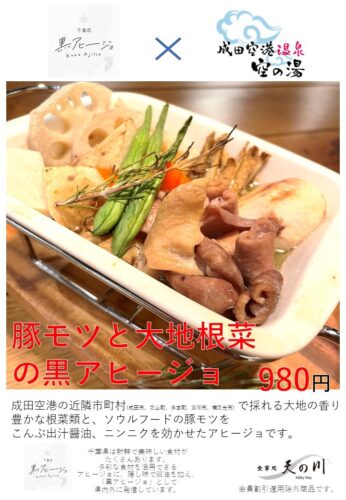

次のつまみに頼んだのがこちらです。11月6日からの新メニューの豚モツと大地根菜にこんぶ醤油とニンニクを効かせた黒アヒージョを頼みました。千葉県で採れる新鮮な食材に、隠し味として千葉県名産の「醤油」を使用しているそうです。特に成田空港の近隣市町村(成田市、芝山町、多古町、冨里市、横芝光市)の食材にこだわっていると書かれていました。

アヒージョの部分を紹介します。オリーブオイルとニンニクで食材を煮込んだ料理で、アヒージョはスペイン南部の伝統的な料理タパスのひとつだそうです。スペイン流に言えば豚モツと根菜アヒージョと言うことになるようです。

食べるときはパンに乗せて食べました。

1人席も人気でした。この写真の範囲に我々がいる間に2組(1人と2人)が座られました。

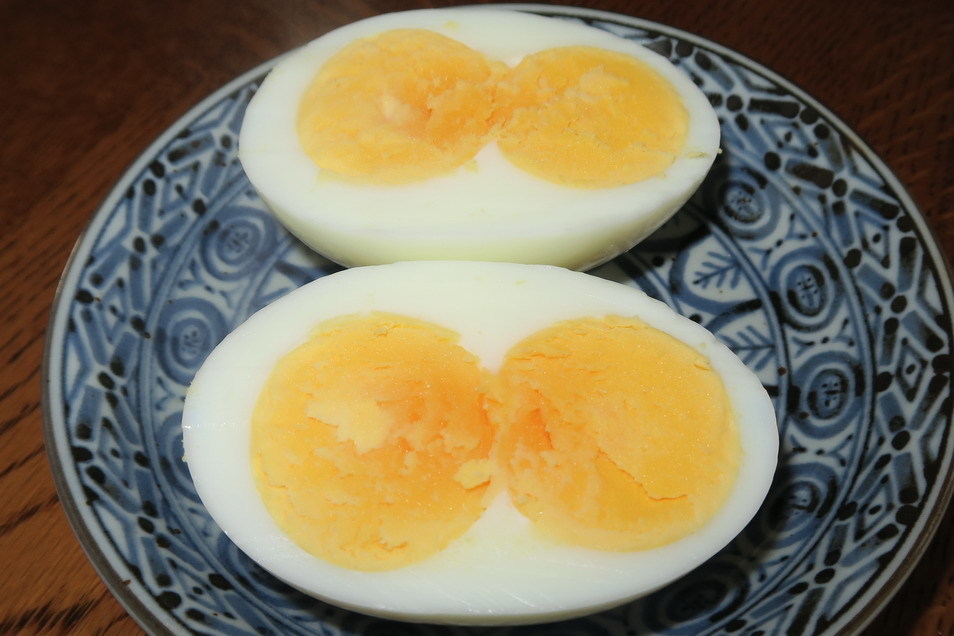

さらにビールと「目玉おやじの鉄板つくね」を頼みました。鉄板に乗っていて熱々でした。

玉子の黄身を乗せていただきました。

ラーメンも美味しそうでした。そのほか食事のメニーとしては、丼ぶり、カレー類、蕎麦やうどん類、パスタ類、など充実していました。「空の湯」には宿泊施設があるので当然かもしれません。

成田空港温泉「空の湯」に到着したのは12時40分でしたが、芝山千代田駅から乗ったのは16時発の電車でした。温泉が約1時間で飲み会が約2時間だったことになります。

下側の臙脂色マーク(

芝山鉄道で仲間3人と「空の湯」に行く [千葉]

以前の記事「ちょっと話題の Dining Port 御料鶴 でランチしてきました。」で紹介した仲間3人での次の飲み会は成田空港近くにある温泉「成田空港温泉 空の湯」の中にある食事処・天の川で行いました。右の写真は前回のDining Port 御料鶴で撮った3人での記念写真です。真中が私で左がA氏で左がB氏です。

以前の記事「ちょっと話題の Dining Port 御料鶴 でランチしてきました。」で紹介した仲間3人での次の飲み会は成田空港近くにある温泉「成田空港温泉 空の湯」の中にある食事処・天の川で行いました。右の写真は前回のDining Port 御料鶴で撮った3人での記念写真です。真中が私で左がA氏で左がB氏です。レストランがある空の湯は芝山鉄道線の芝山千代田駅にあります。芝山鉄道は東成田駅(京成電鉄)から芝山千代田駅までの1区間だけの鉄道会社です。1区間だけの鉄道会社ではありますが、線路と駅と車両(リース)など鉄道施設一式を保有し旅客運輸する鉄道会社において芝山鉄道は「日本一短い鉄道」です。ただし比較対象にケーブルカー(鋼索鉄道)などは含んでいません。

一番遠く東京寄りから来るA氏とは京成佐倉駅で待ち合わせるので、先ずは快速電車に乗って京成佐倉駅に向かいました。写真は臼井駅を出発して最初の踏切の写真です。この踏切は今年の2月に掲載した「臼井城 千葉県佐倉市」で紹介しました。右の写真がその時に踏切から撮った臼井駅です。

一番遠く東京寄りから来るA氏とは京成佐倉駅で待ち合わせるので、先ずは快速電車に乗って京成佐倉駅に向かいました。写真は臼井駅を出発して最初の踏切の写真です。この踏切は今年の2月に掲載した「臼井城 千葉県佐倉市」で紹介しました。右の写真がその時に踏切から撮った臼井駅です。

臼井駅は京成佐倉駅の1つ手前の駅ですが、距離の長い区間でいろんな景色に出会えます。こちらの白い円筒形の物は北海道で同じようなものを見たことがあるので、おそらく牧草を家畜のために冬に備えて丸めたものと思われます。

名前はロールベールラップサイロと呼ぶそうです。昔はサイロを使ったサイレージ化(乳酸発酵を主とする嫌気的発酵)が

行われてきましたが、ラップの複層構造やギ酸添加などの工夫を行ってサイレージ化を達成できるようになったようです。右の写真は北海道の高橋牧場に行った時に撮ったラップを巻く前の干し草ロールと長男家族です。

行われてきましたが、ラップの複層構造やギ酸添加などの工夫を行ってサイレージ化を達成できるようになったようです。右の写真は北海道の高橋牧場に行った時に撮ったラップを巻く前の干し草ロールと長男家族です。

こちらが佐倉市の風物で有名なオランダ風車です。

こちらが佐倉市の風物で有名なオランダ風車です。この風車があるのは佐倉ふるさと広場で、4月にはチューリップフェスタ、7月にはひまわりフェスタ、

8月には花火大会、10月にはコスモスフェスタが行われます。自転車でよく行くところでもあります。

8月には花火大会、10月にはコスモスフェスタが行われます。自転車でよく行くところでもあります。

こちらがA氏との待ち合わせの京成佐倉駅です。こちらが私が乗ってきた京成佐倉駅に着いた快速成田空港行です。ここで待ち合わせの京成成田行きの快速特急に追い抜かれます。

待ち合わせと言っても私が乗ってきた快速成田空港行からA氏が乗ってくる快速特急京成成田行の1号車に乗り換えるだけです。写真が京成成田行き快速特急です。乗るとすぐに出会えました。快速特急は佐倉駅から京成成田駅までノンストップです。B氏との待ち合わせは京成成田駅です。

京成成田駅に着きました。我々が乗ってきた電車は折り返して上野行になり、それが出発すると電光掲示板のように4両の芝山千代田行が入ってきます。

京成成田駅に着きました。我々が乗ってきた電車は折り返して上野行になり、それが出発すると電光掲示板のように4両の芝山千代田行が入ってきます。京成成田駅と言えば成田山新勝寺があることで有名な駅です。右は初めて和服で成田山新勝寺に初詣に来た時の写真です。

こちらが芝山鉄道の芝山千代田行の電車です。3人全員が集まりました。話に夢中で車両の先頭の写真を撮り忘れてしまいました。

京成成田→芝山千代田 時刻表 平日 土曜日 日祝日

芝山千代田→京成成田 時刻表 平日 土曜日 日祝日

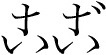

撮り忘れたのは仕方がないので、現在使われている芝山鉄道3500形電車の写真をWikipediaから転用させていただきました。京成電鉄からのリース車両だそうです。形式は芝山鉄道3500形電車で、車体カラーは赤と緑の帯が特徴です。京成電鉄の車体カラーは赤と青の帯が特徴です。

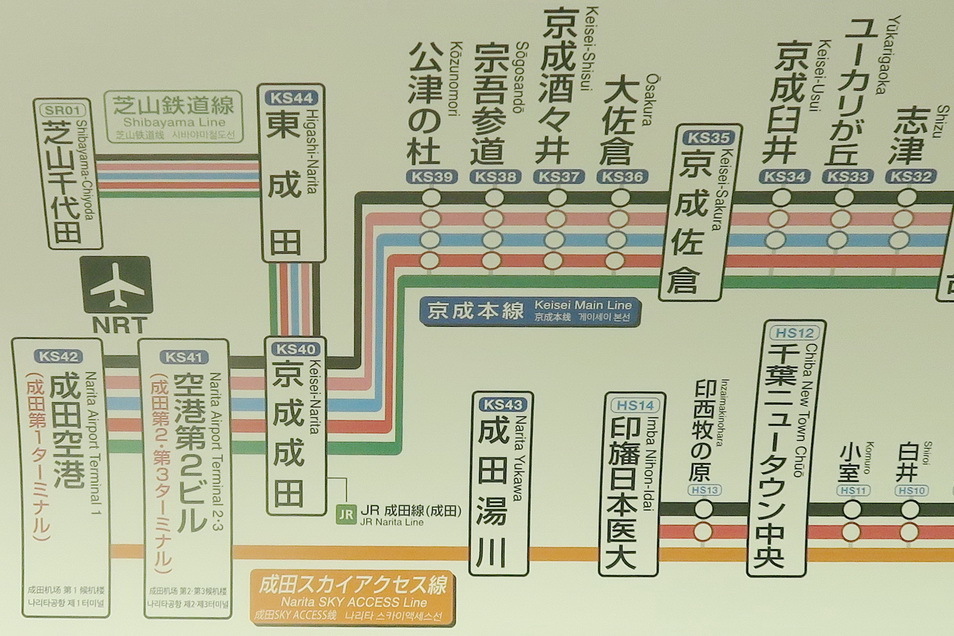

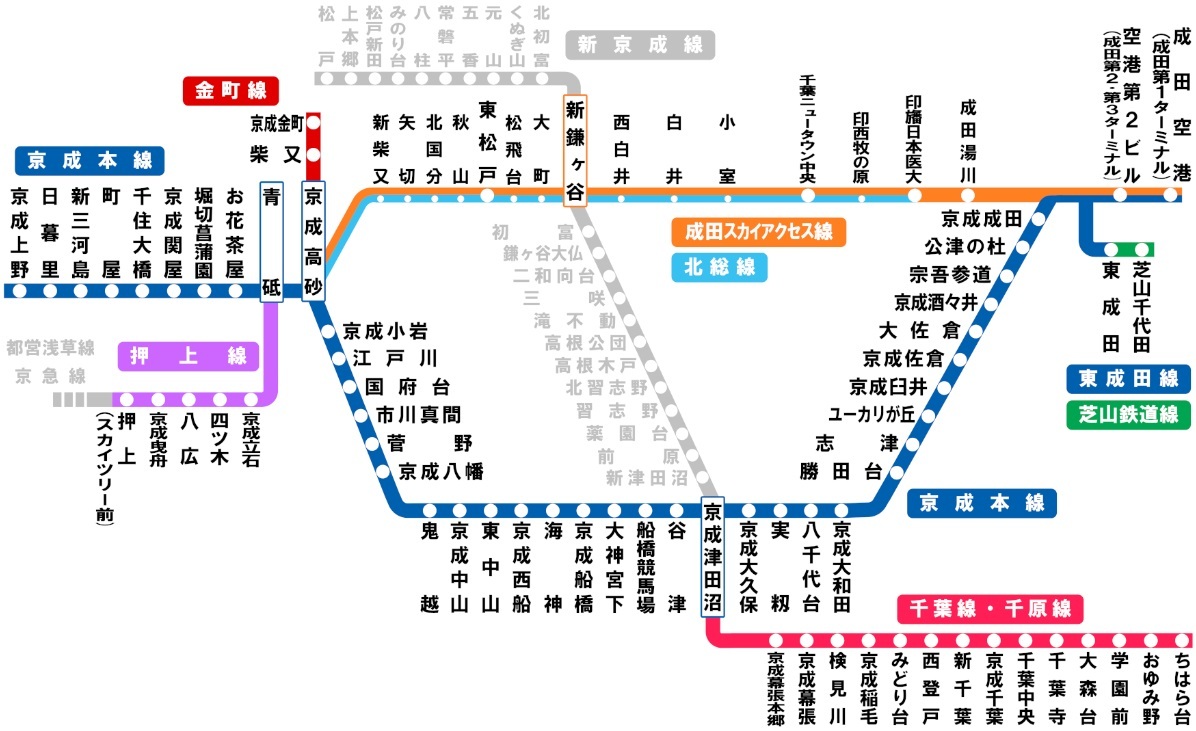

車内にあった路線図です。左上の部分の芝山千代田(SR01)~東成田(KS44)が芝山鉄道線です。東成田にKS44の駅番号が付けられていることから東成田は京成電鉄の駅であることが分かります。つまり芝山鉄道の駅は芝山千代田の1つだけと言うことが分かっていただけると思います。

参考に京成電鉄を中心とした路線図を紹介します。右端に芝山鉄道線が書かれています。車内の路線図とは180度回転した配置です。

京成成田駅を出発してすぐに右に大きくカーブします。車体がかなり傾いているのが判っていただけると思います。

ここが成田空港駅行と芝山千代田行へ分かれるところです。不思議に思われるかもしれませんが、真っすぐに行く方が

芝山千代田駅の線路で、左に急に曲がっている方が乗客の多い成田空港駅行の線路です。これは線路が作られた経緯と関係しているようです。それは用地買収が難航して最終的に工事を中断(右の写真)して断念することになった、東京と成田空港を結ぶ成田新幹線の計画でした。

芝山千代田駅の線路で、左に急に曲がっている方が乗客の多い成田空港駅行の線路です。これは線路が作られた経緯と関係しているようです。それは用地買収が難航して最終的に工事を中断(右の写真)して断念することになった、東京と成田空港を結ぶ成田新幹線の計画でした。

さらに分岐点まで来て撮った写真です。両方ともトンネルに入ります。トンネルは空港の地下を通ります。ここはまだ京成電鉄の東成田線ですが、地下にある東成田駅から先が芝山鉄道線になります。芝山鉄道線は芝山千代田駅付近を除き路線の大部分は成田国際空港の地下を走行します。

京成本線と書かれているところが上の分岐点の写真の場所です。下記にあるように成田空港のために最初に出来た駅は東成田駅(京成電鉄)でした。ただし、東成田駅の右下の写真の場所からバスに乗り換えて空港に行ったのを覚えています。右下の写真はWikipediaから転用させていただきました。バスが空港の敷地内に入るところに検問所があり保安チェックをしていたことも覚えています。バス移動は1991年まで続いたことになります。東成田駅は開業~1991年03月19日前日までの名前は成田空港駅でした。

成田国際空港 1978年05月20日開港

東成田駅 1978年05月21日開業

成田空港駅 1991年03月19日開業

空港第2ビル駅 1992年12月03日開業 記事

芝山千代田駅 2002年10月27日開業

空港の地下のトンネルから芝山鉄道線が出てくるところのストリートビュー(SV)です。

トンネルを抜けると空港でした。この辺りは貨物や整備エリアだと思われます。

芝山千代田駅に近いところからの空港の景色です。

芝山千代田駅に到着しました。この駅には来たのは初めてでした。それだけにここに来た値打ちがありました。

芝山鉄道の車体カラーの赤と緑の帯も確認できました。

芝山千代田と書かれた駅名標の写真を撮りました。

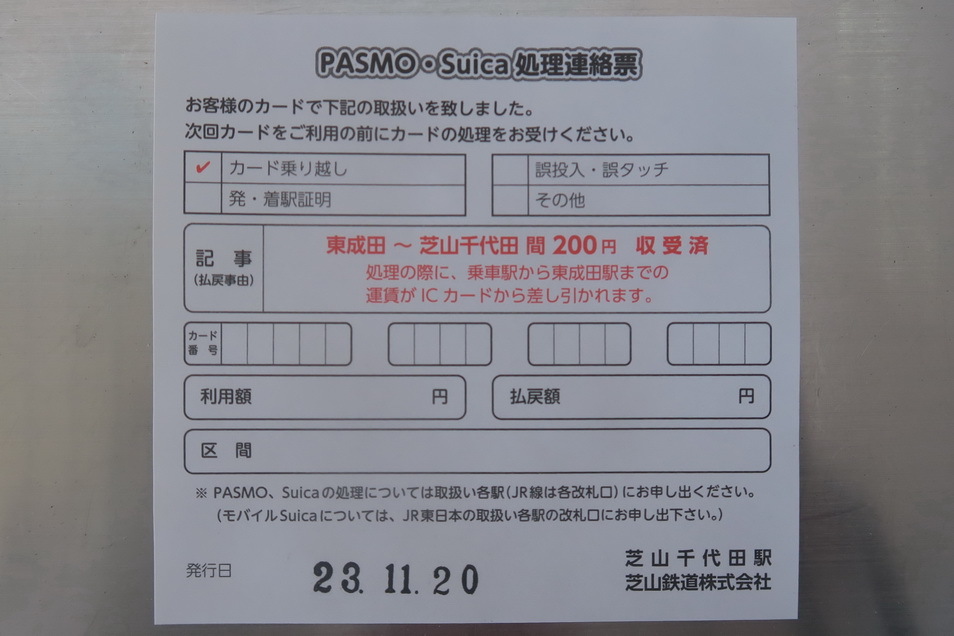

改札口に来て驚きました。SuicaやPASMO(パスモ)などのICカード乗車券をタッチする場所がないのです。東成田→芝山千代田までの200円を払って外に出ました。

処理連絡票をもらったので私の場合は、来た時に入った京成の駅に戻った時に処理連絡票を渡して清算してもらいました。

こちらが芝山千代田駅です。日本一短い鉄道とは思えない立派な駅でした。

駅の出口から撮った周辺の風景です。REDWOODの倉庫(物流センター)らしき大きな建物があります。調べてみるとDistribution Center(DC)つまり在庫型物流センターでした。REDWOODは2016年にESRに社名変更したそうですですが、設備名は「REDWOOD 成田 DC」です。この辺り周辺にはいろんな会社の物流センターがあります。

遠くから撮った芝山千代田駅です。将来的には芝山町中心部を経由して九十九里海岸方面への延伸も検討されていて、実現するまでの代替処置として芝山鉄道延伸連絡協議会(芝山町・山武市・横芝光町で構成)による空港シャトルバスが横芝屋形海岸まで運行されているそうです。

━ 京成電鉄

━ 芝山鉄道

東葉高速鉄道との乗換駅の勝田台駅も入った縮尺の地図も紹介します。

歩いて空の湯に向かっています。芝山千代田駅から「空の湯」の建物までの距離は約500mです。空の湯は深さ1013mまで掘削した温泉だそうです。

空の湯の入口に来ました。次の記事で「空の湯」を紹介したいと思います。

風車とヒマワリ 佐倉ふるさと広場 [千葉]

2023年7月28日再掲載 タイトル:風車とヒマワリ 佐倉ふるさと広場

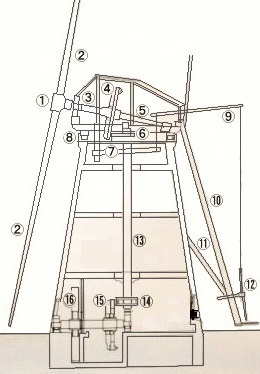

鶴見緑地の記事で右の'風車の丘'を紹介したのを機会に10年前の2013年7月24日に掲載した千葉県佐倉市のオランダ風車の記事を再紹介させていただきます。本風車はオランダの技術で作られた日本初の水くみ用風車で、風で動きます。風車はメカニズム部分をオランダで製造しオランダ人技師により建設されたそうです。風車の名前はリーフデ(De Liefde)です。慶長5年3月16日(1600年4月29日)に豊後国(大分県)の臼杵湾の黒島(or佐伯湾の大入島)に漂着し日蘭交流の幕開けとなったオランダ商船リーフデ号(De Liefde)にちなんで命名されたそうです。De Liefdeの意味は愛です。

鶴見緑地の記事で右の'風車の丘'を紹介したのを機会に10年前の2013年7月24日に掲載した千葉県佐倉市のオランダ風車の記事を再紹介させていただきます。本風車はオランダの技術で作られた日本初の水くみ用風車で、風で動きます。風車はメカニズム部分をオランダで製造しオランダ人技師により建設されたそうです。風車の名前はリーフデ(De Liefde)です。慶長5年3月16日(1600年4月29日)に豊後国(大分県)の臼杵湾の黒島(or佐伯湾の大入島)に漂着し日蘭交流の幕開けとなったオランダ商船リーフデ号(De Liefde)にちなんで命名されたそうです。De Liefdeの意味は愛です。 右の写真は10年前の2013年7月に掲載していた記事の写真です。写真をクリックすると、その記事を含めた2013年7月 の記事を表示します。

右の写真は10年前の2013年7月に掲載していた記事の写真です。写真をクリックすると、その記事を含めた2013年7月 の記事を表示します。2013年7月24日 記事掲載

2023年7月28日 閲覧数:7,542 nice!:162 CMT:28 再掲載前

2023年7月29日 閲覧数:7,773 nice!:199 CMT:48 09時50分

2023年7月30日 閲覧数:7,963 nice!:219 CMT:56 05時53分

2023年7月31日 閲覧数:8,072 nice!:230 CMT:60 04時50分

SSブログ内の"佐倉ふるさと広場 & 風車 & ヒマワリ"の記事→ポチッ

2013年7月24日掲載 タイトル:風車とヒマワリ 佐倉ふるさと広場

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

千葉県の佐倉市にも約3万本のヒマワリを見ることが出来るところがあります。オランダ風車のある佐倉ふるさと広場です。このひまわり畑は「佐倉ふるさと広場・風車のひまわりガーデン」と呼ばれています。

佐倉ふるさと広場と言えば左側の写真の4月に行われるチューリップ祭り(チューリップフェスタ)が有名ですが、チューリップ祭りが終わった後にヒマワリが植えられて7月にヒマワリ(向日葵)が見ごろを迎えるのです。ヒマワリが終わって、秋には右の写真のコスモスの花を見ることが出来る場所なのです。

チューリップフェスタ(4月) コスモスフェスタ(10月)

つまり4月と7月と10月に花を楽しむことが出来るのです。

4月 チューリップ 50万本

7月 ひまわり 3万本

10月 コスモス 50万本

ヒマワリは見晴らしを考えて、鮮やかな色の少し背の低い種類が植えられているようでした。

さすが、3万本、見事でした。

ヒマワリ畑と言えば、ウクライナで見たヒマワリ畑も見事でした。→ポチッ

人間だけでなくミツバチも沢山訪れていました。

ミツバチとヒマワリの花が写った写真を紹介いたします。3匹のミツバチが写っています。

7月16日は見事に満開でした。2013年7月10日(水)~23日(火)がイベント期間で7月20日からは、お気に入りのひまわりを摘み取ることができるそうです。

ひまわりの花は正面ばかりが注目されるようなので花の裏側の景色も紹介いたします。

昨年(2012年)の「佐倉ふるさと広場・風車のひまわりガーデン」の動画がホームページに掲載されておりましたので紹介いたします。

上の動画は見れなくなったので別の動画を埋め込みました。(2023年7月28日)

佐倉ふるさと広場の場所を紹介します。風車は印旛沼の湖畔の空色マーク(

オランダの風車を忠実に再現していることが分っていただけるかもしれないので、Googleのストリートビュー(SV1 SV2 SV3 SV4 SV5)で佐倉ふるさと広場のオランダ風車を紹介します。風車の図や内部の写真は城下町佐倉を訪ねるのHPから転用させていただきました。

①翼軸

①翼軸②羽根

③軸受け

④上部風車歯車

⑤翼帆軸

⑤翼帆軸⑥上部水平歯車

⑦ブレーキ

⑧風向回転輪

⑨ブレーキレバー

⑨ブレーキレバー⑩テールビーム

⑪支柱

⑫風向調節ウィンチ

⑬主軸

⑬主軸⑭下部水平歯車

⑮水車用歯車

⑯水車

Googleマップによる上空からの3D画像です。マイナスのアイコン(-)を2回クリックすると周辺の雰囲気が判ると思います。

2013年7月24日追記 タイトル:翌日には刈り取り作業が始まりました。

佐倉市のフラワーフェスタのイベントの一つとして佐倉ふるさと広場で行われていた「風車のひまわりガーデン」は2013年7月23日(火)で終了いたしました。おそらく翌日の7月24日には次のイベント「コスモス・フェスタ」のために刈り取られるのではないかと思い7月24日の朝に来てみました。予想通りヒマワリの刈り取りが始まっていました。時間は9時55分でした。

トラクターなどを使って一気に刈り取るのかと思っていましたが、4人の方で1本1本抜かれていました。全部で3万本あるので大変な作業です。一人当たり7500本です。

写真のような機械もありましたが、見ている間では使うところはお目にかかれませんでした。

花はかなり成熟していました。最初に掲載した写真を撮ったのは7月16日なので、花の見ごろは終了日(今年は23日)から一週間前までと考えた方がよさそうです。来年の参考としてください。

黒い種もしっかりと出来ていました。丁寧に一本一本抜いていたのは、おそらく種を取るためだと思います。ヒマワリは見せるだけが目的ではなくてヒマワリ油の原料となる種を取るのも目的の一つだと思いました。

本佐倉城のマスコットキャラクター「勝っタネ!くん」 [千葉]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。2023年2月21日再掲載 タイトル:本佐倉城のマジを再掲載

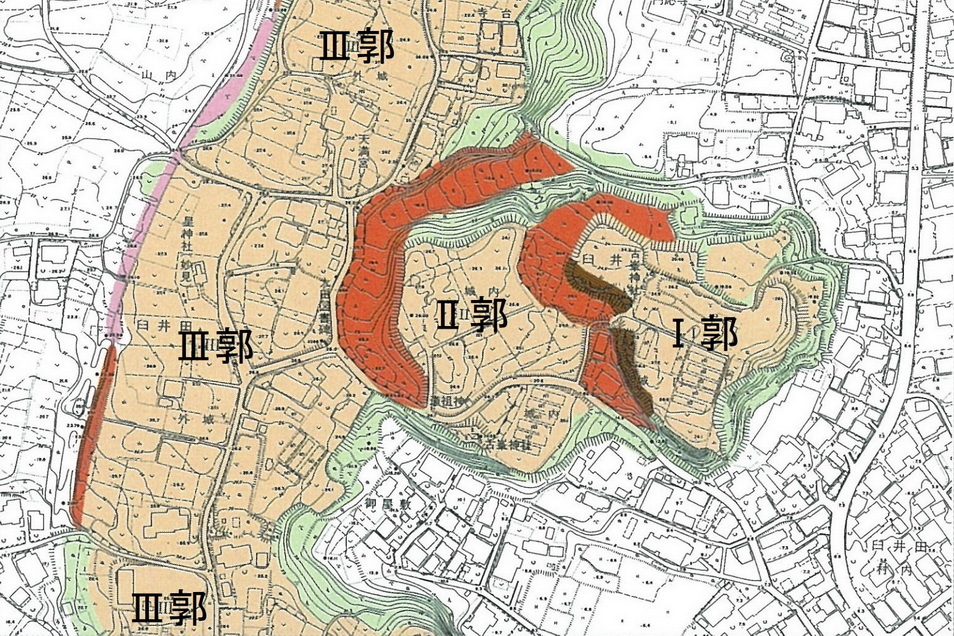

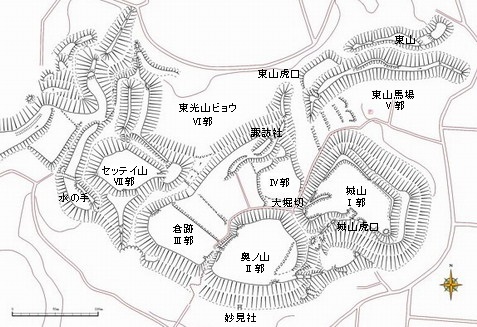

先日、臼井城の記事を掲載した機会に本佐倉城の記事をブラシュアップして再掲載いたしました。大きな城でありながらあまり知られていない城です。

先日、臼井城の記事を掲載した機会に本佐倉城の記事をブラシュアップして再掲載いたしました。大きな城でありながらあまり知られていない城です。右の図は臼井城の配置図です。臼井城も本佐倉城も佐倉城より前からあった城です。

2015年11月29日掲載

タイトル:本佐倉城のマスコットキャラクター「勝っタネ!くん」

2015年11月24日に、地元産の新ソバが11月下旬から食べれる蕎麦屋「みなもと」で新蕎麦をいただきました。蕎麦屋の場所は千葉県印旛郡酒々井町尾上123-25で、その帰り道の近くに本佐倉城があります。そこで本佐倉城に行ってみることにいたしました。千葉県には沢山の城跡が残されていますが、佐倉周辺の城跡の中で大きなものが次の3つです。その中の本佐倉城は上の図のように規模が大きいにも関わらず、一般には知られていないようなので、今回、紹介したいと思い記事にいたしました。本佐倉城に来て写真を撮ったのは下記の3度目です。家内と来たのは今回が初めてでした。家内も、これだけの規模で国の史跡にも関わらず、あまり知られていないのはもったいないとの感想でした。

2015年11月24日に、地元産の新ソバが11月下旬から食べれる蕎麦屋「みなもと」で新蕎麦をいただきました。蕎麦屋の場所は千葉県印旛郡酒々井町尾上123-25で、その帰り道の近くに本佐倉城があります。そこで本佐倉城に行ってみることにいたしました。千葉県には沢山の城跡が残されていますが、佐倉周辺の城跡の中で大きなものが次の3つです。その中の本佐倉城は上の図のように規模が大きいにも関わらず、一般には知られていないようなので、今回、紹介したいと思い記事にいたしました。本佐倉城に来て写真を撮ったのは下記の3度目です。家内と来たのは今回が初めてでした。家内も、これだけの規模で国の史跡にも関わらず、あまり知られていないのはもったいないとの感想でした。

2013年11月06日 14時ごろ EOS 5D

2013年11月06日 14時ごろ EOS 5D2015年09月28日 09時ごろ EOS 5D

2015年11月24日 13時ごろ G7X

3つの城の場所と年代を紹介いたします。ちなみに江戸時代は1603年~1868年で、戦国時代は1467年~1590年です。つまり本佐倉城は戦国時代の城なのです。しいて言えば、臼井城は鎌倉時代、佐倉城は江戸時代の城なのです。戦国時代(1493~1590年)は、日本の総人口が800~1200万人の世界でした。着色文字をクリックすると過去に掲載した記事を表示します。

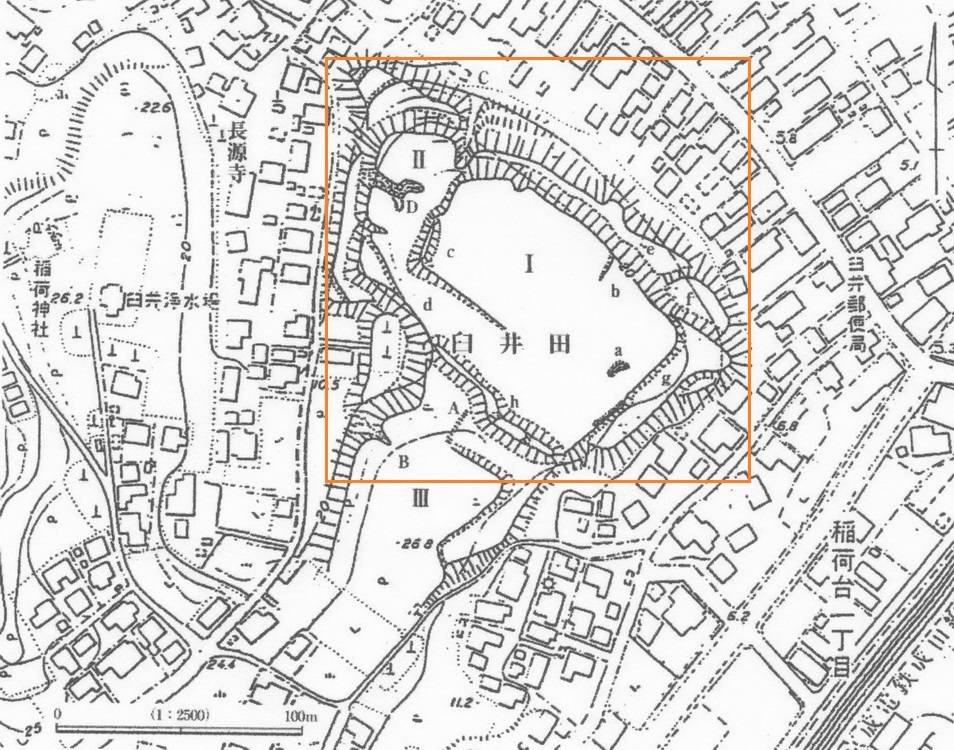

印旛沼の水田干拓前の地図に3つ城をプロットしました。昔は本佐倉城の脇に印旛沼があったことがわかります。本佐倉城と臼井城は印旛沼に突き出した半島状の地形に造られました。

⬤ 臼井城 ⬤ 佐倉城 ⬤ 本佐倉城

本佐倉城には10台程度の駐車場が用意されていていますが、周辺の道は細く道が判りにくいので、下記の住所をナビに入力することをお勧めします。駐車場の近くまで行けると思います。

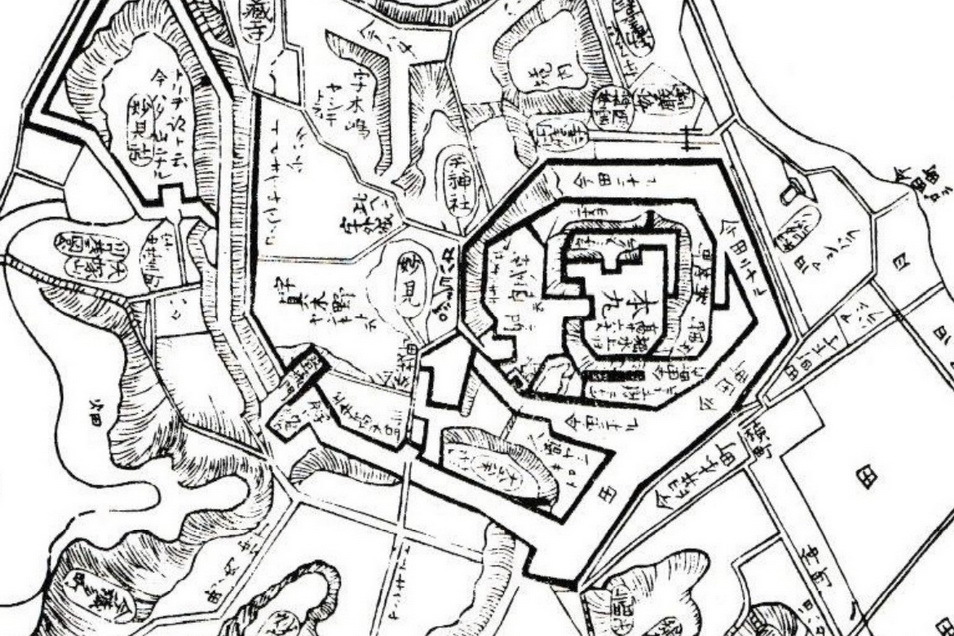

徒歩で行く場合は最寄駅の京成本線の大佐倉駅が便利です。大佐倉駅から本佐倉城の入口まで約1㎞です。主格があった城山までは約1.3㎞です。地図をクリックすると広範囲を表示します。

住所 千葉県印旛郡酒々井町本佐倉823

━ 徒歩 大佐倉駅から本佐倉城

━ 車 京成佐倉駅から本佐倉城

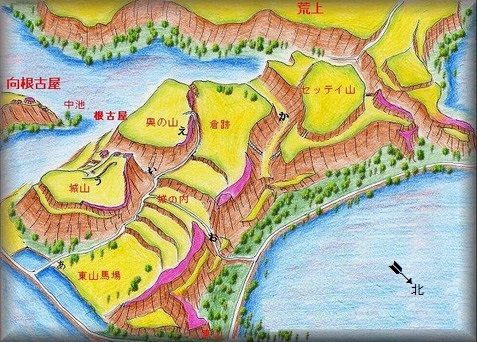

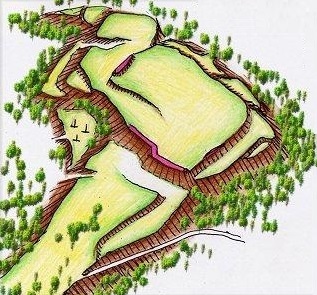

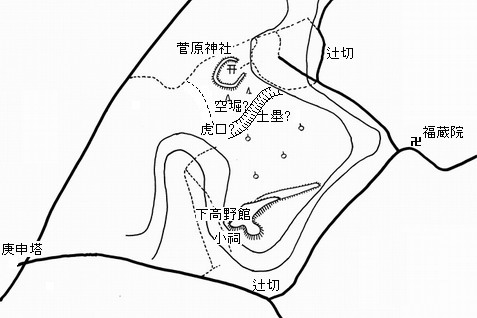

地形がわかりやすい図に名称を追加させてもらいました。

城名 本佐倉城 もとさくらじょう

別名 将門山城 根古谷城

城郭構造 連郭式平山城

天守 なし

築城主 千葉介 輔胤 ( 千葉 輔胤 )

築城主 千葉介 輔胤 ( 千葉 輔胤 ) 築城年 文明年間

主改修者 千葉氏

主な城主 千葉氏、小笠原吉次、土井利勝

廃城年 1615年(元和元年)

遺構 堀、土塁

文化財 国の史跡

現在の周辺は水田や畑で囲まれていますが、城があったころは沼および湿地帯で囲まれており堅牢な要塞であったことがうかがえます。この図は右下の方向が北になります。

城域は内郭と外郭に分かれており、内郭は南方に谷が刻まれた半島状の丘陵上に占地し、往時は三方を沼および湿地帯で囲まれた要害でした。一方の外郭は内郭から繋がる丘陵上を自然地形と空堀で分断した広大な地積を持ち、千葉氏の勢力が伸張したのち、家臣団の屋敷地として整備されたと考えられています。現在でも城の土塁や空堀などの遺構が、ほぼ完全な姿で残っており、1998年9月11日に「本佐倉城跡」として国の史跡に指定されました。

城はⅠ郭からⅦ郭で構成されています。Ⅳ郭以外は名前で呼ばれていますが、Ⅳ郭は城ノ内ではなくⅣ郭と呼ばれることが多いようです。内郭であるⅠ郭~Ⅶ郭の外側にも荒山、向根古谷、佐倉根小屋などの3つの外郭群が存在していました。Ⅰ郭の城山以外の郭の性格は確認調査による成果からの推測のため、調査が進むにしたがって性格が変わってくることもありうるそうです。

Ⅰ郭 城山

Ⅰ郭 城山 Ⅱ郭 奥ノ山

Ⅲ郭 倉跡

Ⅳ郭 城ノ内

Ⅴ郭 東山馬場

Ⅵ郭 東光寺ビョウ

Ⅶ郭 セッテイ山

本佐倉城の航空写真です。水田部分が昔は印旛沼および湿地帯でした。上の地図と比較するとそれぞれの郭の現在の状況が分かってもらえると思います。

本佐倉城の北側の入口である東山虎口あたりを遠くから撮った写真です。本佐倉城(もとさくらじょう)は、千葉県印旛郡酒々井町本佐倉と佐倉市大佐倉にまたがる将門山に築かれた千葉氏後期の本拠地となった城です。文明年間(1469年-1486年)の築城と考えられており、国の史跡に指定されています。城があったころは写真を撮っている位置は印旛沼の上でした。虎口(こぐち)とは中世以降の城郭における出入口のことで、守るために狭い通路になっています。

上と同じ写真で東山虎口あたりを拡大いたしました。本佐倉城の文字が読み取れると思います。

城のビューポイントからの景色です。東山虎口の近くです。目の前を京成本線が走っています。城があったころには水田部分が一面、印旛沼だったことを想像願います。天気が良ければ右の写真のように筑波山を見ることが出来ます。

城のビューポイントからの景色です。東山虎口の近くです。目の前を京成本線が走っています。城があったころには水田部分が一面、印旛沼だったことを想像願います。天気が良ければ右の写真のように筑波山を見ることが出来ます。

東山虎口に近づきました。右下の方に説明が立てられています。

東山虎口の説明です。東山虎口にはに二重に門が建てられて敵の侵入を守っていました。

東山虎口に向かって登っていきます。

説明の通り道が曲がりくねっていました。蛇行した狭い通路と二つの門と内枡形の長方形の空間によって非常に厳重守られていたことが伝わってきました。

登り詰めると城内の雰囲気になっていました。城の雰囲気を感じてもらうためか、Ⅳ郭と呼ばれているあたりに木製の盾が並べられていました。左側には東山馬場が広がっています。

この上がⅣ郭部分です。Ⅳ郭は城ノ内と呼ばれることもあり、段々状に家臣団屋敷などがある兵站地であったのではないかと思われています。

この写真をGoogle地図に登録してみました。→ポチッ

城の内側から東山虎口を見た景色です。右の高くなっている部分が東山と呼ばれているところです。ここにも説明が立てられていました。

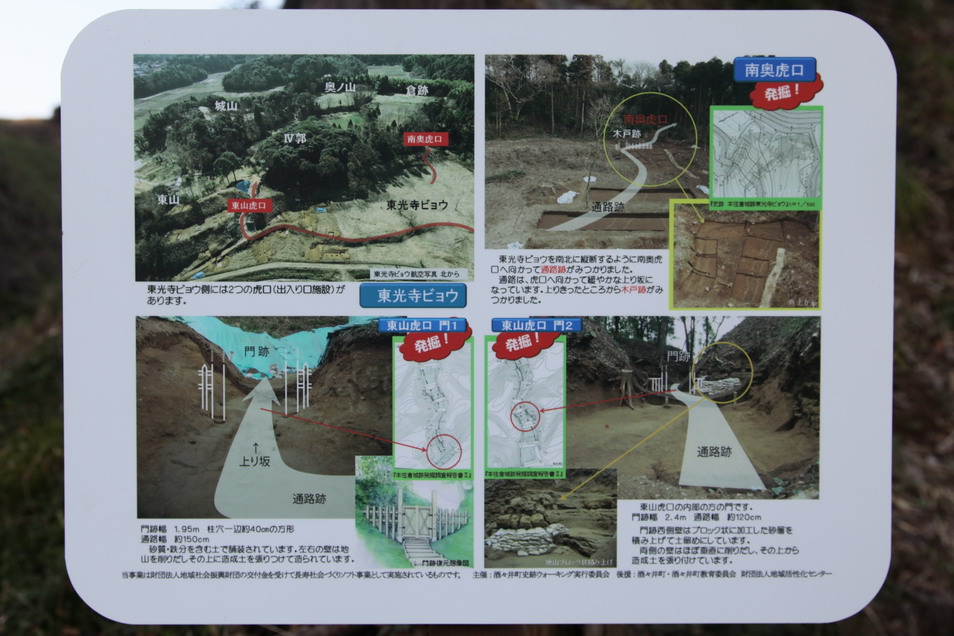

こちらの説明板には、東山虎口の門と、東光寺ビョウと、南奥虎口の説明がが書かれていました。

Ⅳ郭から東山馬場方向を見た景色です。

こちらが東山馬場です。名前の通り馬場考えられています。建物跡は見つかっていないそうです。

東山馬場からさらに下りていくと車で来るルートに出ます。その入口から見た本佐倉城です。

その入口には国史跡「本佐倉城跡」の石碑が立っていました。

石碑は2002年(平成14年)に建てられたものでした。

東山馬場から登っていく方向の写真です。

こちらがⅣ郭虎口です。この奥に昔は門がありました。道には堀底道と名前が付けられていました。

Ⅳ郭虎口の説明板です。

堀底道を登っていき左に曲がると大堀切があります。ここで城山に向かうために左に曲がりました。

左がⅠ郭である城山で右がⅡ郭である奥ノ山です。城山と奥ノ山は木橋がかけられていたと推測されています。

ここお登って向側に下りていくと分かれ道になっていて、それぞれ城山への道と奥ノ山への道になっています。

大堀切の説明板には大堀切を登りきったところに木戸があったことが書かれています。

ここが分かれ道です。右に行くと奥ノ山で、左に行くと城山です。ここも厳重な守りであったことが想像できました。

左に曲がると城山への道が続いていました。右側は空堀です。ここは城山虎口です。

城山への道を登の切ったところらも門があったことが書かれていました。

このあたりに城山の門があったわけです。

城山門跡の説明板です。2006年の発掘調査で門跡が見つかったそうです。門をくぐると主殿がありました。

ここが城山です。右側から登ってきました。

城山には沢山の建物があったことが発掘でわかりました。

初めて本佐倉城に来た家内は興味深く見て回っていました。

発掘により城山(Ⅰ郭)で、下記の遺構が見つかりました。

主殿 11.45m x 15.14m

主殿 11.45m x 15.14m遠侍 10.1m x 5.7m

会所 11.2m x 13.5m

園池 11m x 8m

築山 8m x 5m

建物4棟(台所・倉庫・便所など)

櫓2棟(平櫓・井楼櫓)

門2棟

塀(門連結・土塁上)

通路

木橋(城山と奥ノ山を連結)

城山にあった主殿(上)と会所(下)に類似した建物の写真です。

主殿の写真は青森県の根城で復元されたものです。会所の写真は岐阜県の江馬氏館の復元された会所です。このような建物が城山郭に建てられていた想像するだけでロマンを感じます。

500年前の城は城砦としての性格が強く、外から城内の地形が知られないように低い建物で構成されていたと想像されます。当然ですが、主殿の位置を特定されるような天守閣は設けなかったと感じました。

城山から分かれ道まで下りてきて、今度は奥ノ山の方に向かいました。

こちらがⅡ郭の奥ノ山です。

妙見郭とも呼ばれることがあるように発掘で15mx15mの基壇が見つかっており妙見宮の跡と考えられています。

奥ノ山はかなり広いスペースでした。奥ノ山には本佐倉城(根古谷城)に関する,ステンレスの説明版が設置されたてました。本佐倉城は文明年間に千葉氏21代当主の千葉輔胤により築城されて、1590年(天正18年)に姻戚関係にあった小田原の北条氏と共に滅亡するまで、戦国大名千葉氏宗家の本拠地として9代続きました。その後は徳川氏に接収されて軍事上の必要から佐倉藩の藩庁が置かれました。1615年(元和元年)に藩庁の佐倉城への移転と一国一城制により廃城となりました。本佐倉の城下町は酒々井宿に移設されて成田街道の宿場町になったと考えられています。本佐倉城の前の千葉氏の居城は現在の千葉市の中心にあった亥鼻城(千葉城 1126年築城)でした。千葉輔胤が古河公方足利成氏と結んで下総国を平定したことから1455年に亥鼻城から佐倉に本拠地を移し、その後に本佐倉城を築城したようです。史実から少なくとも1479年には完全には完成していなかったようです。

本佐倉城で一番驚いたのは1615年に廃城になり、400年間という長い年月があったにも関わらず、ほとんどの広い土地が畑などにされることもなく昔のままに遺構(空堀、土塁)が残されていたことです。これは周辺の印旛沼や湿地帯が江戸時代から始まった干拓事業により右の写真のような広くて便利な水田や畑が身近なところに、あったことが影響している気がします。

本佐倉城で一番驚いたのは1615年に廃城になり、400年間という長い年月があったにも関わらず、ほとんどの広い土地が畑などにされることもなく昔のままに遺構(空堀、土塁)が残されていたことです。これは周辺の印旛沼や湿地帯が江戸時代から始まった干拓事業により右の写真のような広くて便利な水田や畑が身近なところに、あったことが影響している気がします。

本佐倉城の城主は妙見宮で元服しており、千葉氏の守護神とされていたと説明されていました。

Ⅲ郭となる倉跡です。確認調査によって掘立柱建物が広範囲に分布していること分かったことから

その名の通り倉庫群が存在したと考えられています。炭化した米も沢山見つかりました。供膳具や調理具や貯蔵具なども沢山見つかったことから、倉庫だけでなく人の生活するための空間も存在したと考えられています。

倉跡の上にはⅦ郭のセッテイ山がありました。セッテイ山へ登っていく道です。

こちらの竹林には節と節の間に緑と薄い黄色の縞模様が表れる金明竹が沢山あることでも有名であることが散策マップに書かれていました。上のセッテイ山へ登っていく道の写真にも金明竹が写っています。金明竹は真竹の突然変異だそうです。

セッテイ山は、その名から接侍郭、あるいは場所的なイメージから人質郭と考えられています。人質郭と考えられているのは主殿から遠く離れており厳重な虎口の形態や大規模な空堀や郭の形状などからです。確認調査において、建物跡の存在がが分かっており、供膳具や調理具や貯蔵具なども沢山見つかっています。また他の郭ではあまり見られない墓石、茶壺、火箸なども見つかっているそうです。本佐倉城で倉跡だけは畑として利用されていました。

倉跡とセッテイ山の間には高さ10mの空堀があります。堀底道はⅥ郭の東光寺ビョウにつながっています。

倉跡と奥ノ山の間から南に下りていく細い道です。

下りて行ったところに妙見神社(妙見社)がありました。

社には妙見神社と書かれていました。

Ⅵ郭の東光寺ビョウです。本佐倉城で最も広い郭でしたが、その性格に関してはまだ不明だそうです。2つの物見台に守られた空間です。

南奥虎口は東光寺ビョウから城に登っていく玄関口です。発掘調査によって木戸跡や柵列跡や通路跡が見つかっています。現在は見通しが良い場所ですが、当時は木戸や柵などで虎口内部は見えない状態でした。本城には東山虎口、Ⅳ郭虎口、城山虎口、南奥虎口などの虎口がありました。

南奥虎口にも詳しい説明板が設置されていました。

東山虎口の東側が名前の通り東山で険しい自然の尾根がつづいていました。

東山虎口の西側の土手には諏訪神社(諏訪社)がありました。Ⅳ郭と倉跡の間から行くことが出来ます。

諏訪神社の社です。

諏訪神社と書かれていました。

諏訪神社の社の中です。小さな社が祭られていました。

諏訪神社の周りには小さな社や安産祈願の石像が祭られていました。

ここは立派な史跡にも関わらず訪問者が少ない場所ではありますが、3回来て初めて多人数で来ている人を見かけました。車数台で来られていました。

本佐倉城内に沢山の説明板が建てられていましたが、そこには甲冑姿のキャラクターが描かれていました。本佐倉城のマスコットキャラクター「勝っタネ!くん」です。「勝っタネ!くん」は、本佐倉城跡の第3代城主である千葉勝胤(ちば かつたね) をモデルとして作られそうです。

千葉勝胤は1514年に編さんされた連歌集「雲玉和歌集」の中で、「武に優れ、大和歌にも通じ、地に幸草の種をまいた。」 とうたわれた文武に優れたお殿様でした。その幸草の種と千葉氏の継名の胤の字をかけて誕生したのが、文武両道と勝利の神様「勝っタネ!くん」だそうです。体は 幸草の種で作られていて、 手足は、台地にしっかりと根を張る根っこでできています。

身長155cm、体重130kg、胴回り300cm

1471年11月16日(文明3年10月5日)生まれの544歳

今回のキャラクターのモデルとなった千葉勝胤は、室町幕府の下総権守で、本佐倉城の城主としては三代目ですが、千葉氏の当主としては二十三代目になります。

今回のキャラクターのモデルとなった千葉勝胤は、室町幕府の下総権守で、本佐倉城の城主としては三代目ですが、千葉氏の当主としては二十三代目になります。城主 【 当主 】

初代 千葉輔胤【二十一代】

二代 千葉孝胤【二十二代】

三代 千葉勝胤【二十三代】

四代 千葉昌胤【二十四代】

五代 千葉利胤【二十五代】

六代 千葉親胤【二十六代】

七代 千葉胤富【二十七代】

八代 千葉良胤【二十八代】

九代 千葉邦胤【二十九代】

クリヤーな「勝っタネ!くん」を紹介したくて酒々井町のホームページから画像を転用させていただきました。

画像をクリックするとオリジナルを表示します。

最近、家内が佐倉城のイメージキャラクターである右の写真の「カムロちゃん」のぬいぐるみ(700円)を買ったので、「勝っタネ!くん」のぬいぐるみもほしくなりました。以前に酒々井のアウトレットで「勝っタネ!くん」と思われる着ぐるみを見かけた気がしたので、本佐倉城を見た後に、酒々井のプレミアムアウトレットに行き、以前に見かけたフ-ドコ-ト(Food Court)の中にある酒々井コミュニケーションセンターに行ってみました。やはり記憶は正しく、着ぐるみが来たことがあったとのことでした。でも、残念ながら、ぬいぐるみは作っていないとのことでしたが、写真のしおりを無料でいただきました。

最近、家内が佐倉城のイメージキャラクターである右の写真の「カムロちゃん」のぬいぐるみ(700円)を買ったので、「勝っタネ!くん」のぬいぐるみもほしくなりました。以前に酒々井のアウトレットで「勝っタネ!くん」と思われる着ぐるみを見かけた気がしたので、本佐倉城を見た後に、酒々井のプレミアムアウトレットに行き、以前に見かけたフ-ドコ-ト(Food Court)の中にある酒々井コミュニケーションセンターに行ってみました。やはり記憶は正しく、着ぐるみが来たことがあったとのことでした。でも、残念ながら、ぬいぐるみは作っていないとのことでしたが、写真のしおりを無料でいただきました。

家に帰って「勝っタネ!くん」の着ぐるみの写真を探してみました。見つけたので紹介します。写真を撮ったのは2014年7月6日に家内と娘と姪っ子たちとアウトレットに行った時でした。残念ながら今は、着ぐるみがアウトレットに来ることは無いそうです。また、再開してほしいものです。

家に帰って「勝っタネ!くん」の着ぐるみの写真を探してみました。見つけたので紹介します。写真を撮ったのは2014年7月6日に家内と娘と姪っ子たちとアウトレットに行った時でした。残念ながら今は、着ぐるみがアウトレットに来ることは無いそうです。また、再開してほしいものです。

酒々井町には2つのマスコットキャラクターがあります。右がもう一つのマスコットキャラクターである井戸っこ(しすいちゃん)です。町名の由来となった「酒の井伝説」の井戸の妖精です。特技は井戸座りで、見てのとおりのポッチャリ体系で運動は苦手だそうです。でも、徳利の魔法の水(お酒)を飲みすぎると、たまにダンスを踊っちゃうそうです。

酒々井町には2つのマスコットキャラクターがあります。右がもう一つのマスコットキャラクターである井戸っこ(しすいちゃん)です。町名の由来となった「酒の井伝説」の井戸の妖精です。特技は井戸座りで、見てのとおりのポッチャリ体系で運動は苦手だそうです。でも、徳利の魔法の水(お酒)を飲みすぎると、たまにダンスを踊っちゃうそうです。

臼井城 千葉県佐倉市 [千葉]

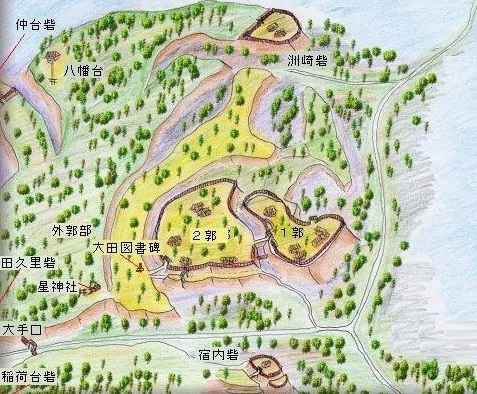

宿内砦の記事で、宿内砦と臼井城の見学会に参加させていただいたことを紹介させていただいて、その記事では京成臼井駅を出発して宿内砦を見学して、長源寺までを紹介させていただ来ました。本記事では長源寺を出発して臼井城を見て、京成臼井駅近くの御伊勢公園で解散するまでを紹介したいと思います。右の臼井城の概念図はネットから転用させていただきました。

宿内砦の記事で、宿内砦と臼井城の見学会に参加させていただいたことを紹介させていただいて、その記事では京成臼井駅を出発して宿内砦を見学して、長源寺までを紹介させていただ来ました。本記事では長源寺を出発して臼井城を見て、京成臼井駅近くの御伊勢公園で解散するまでを紹介したいと思います。右の臼井城の概念図はネットから転用させていただきました。上の写真は臼井城のⅡ郭(二の丸)です。右下の図でⅡ郭と書かれているところです。

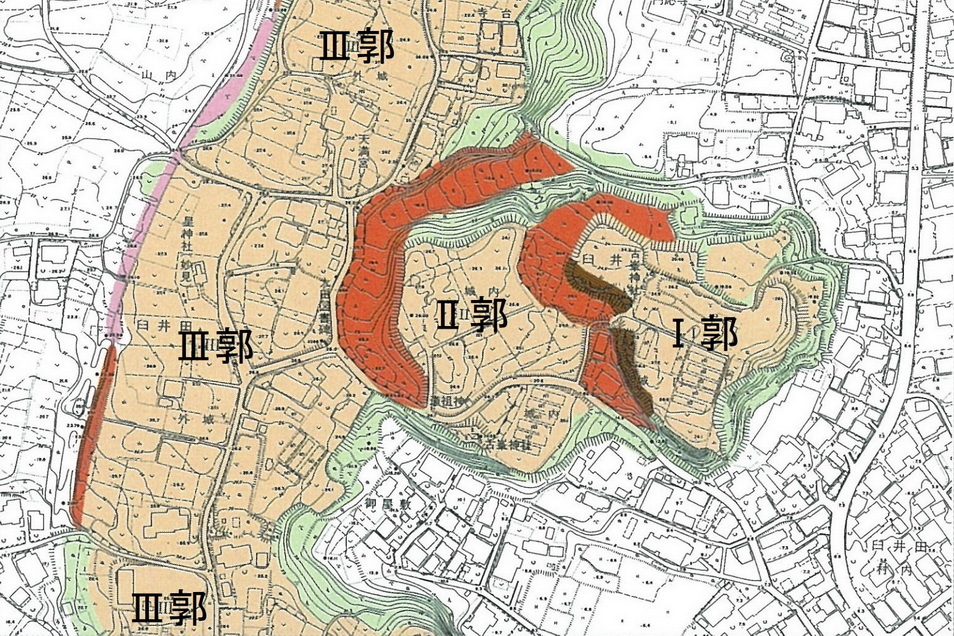

臼井城は12世紀(1101年~1200年)中頃に築城されたと伝えられている城で、江戸時代より前に存在した当時としては巨大なお城でした。住宅地や畑に囲まれていながら、廃城となって419年経った現在もⅡ郭(二の丸)跡とⅠ郭(本丸)跡は当時の地形のままに残されている貴重なお城です。Ⅱ郭(二の丸)は広角で撮っても入りきらない大きさです。Ⅱ郭(二の丸)の西にあった大きなⅢ郭(三の丸)はさらに広大でしたが、今は畑や住宅地になっています。右の臼井城の当時の配置図はネット(佐倉市教育委員会)から転用させていただきました。

臼井城は12世紀(1101年~1200年)中頃に築城されたと伝えられている城で、江戸時代より前に存在した当時としては巨大なお城でした。住宅地や畑に囲まれていながら、廃城となって419年経った現在もⅡ郭(二の丸)跡とⅠ郭(本丸)跡は当時の地形のままに残されている貴重なお城です。Ⅱ郭(二の丸)は広角で撮っても入りきらない大きさです。Ⅱ郭(二の丸)の西にあった大きなⅢ郭(三の丸)はさらに広大でしたが、今は畑や住宅地になっています。右の臼井城の当時の配置図はネット(佐倉市教育委員会)から転用させていただきました。右上の臼井城の配置図をクリックすると拡大いたしますが、クリックが面倒な方のためにⅡ郭(二の丸)とⅠ郭(本丸)の部分を拡大いたします。

■堀 ■斜面 ■土塁 ■曲輪 ■埋められた堀 ■消滅した土塁

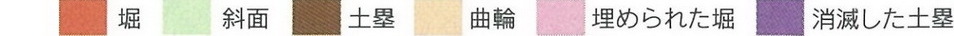

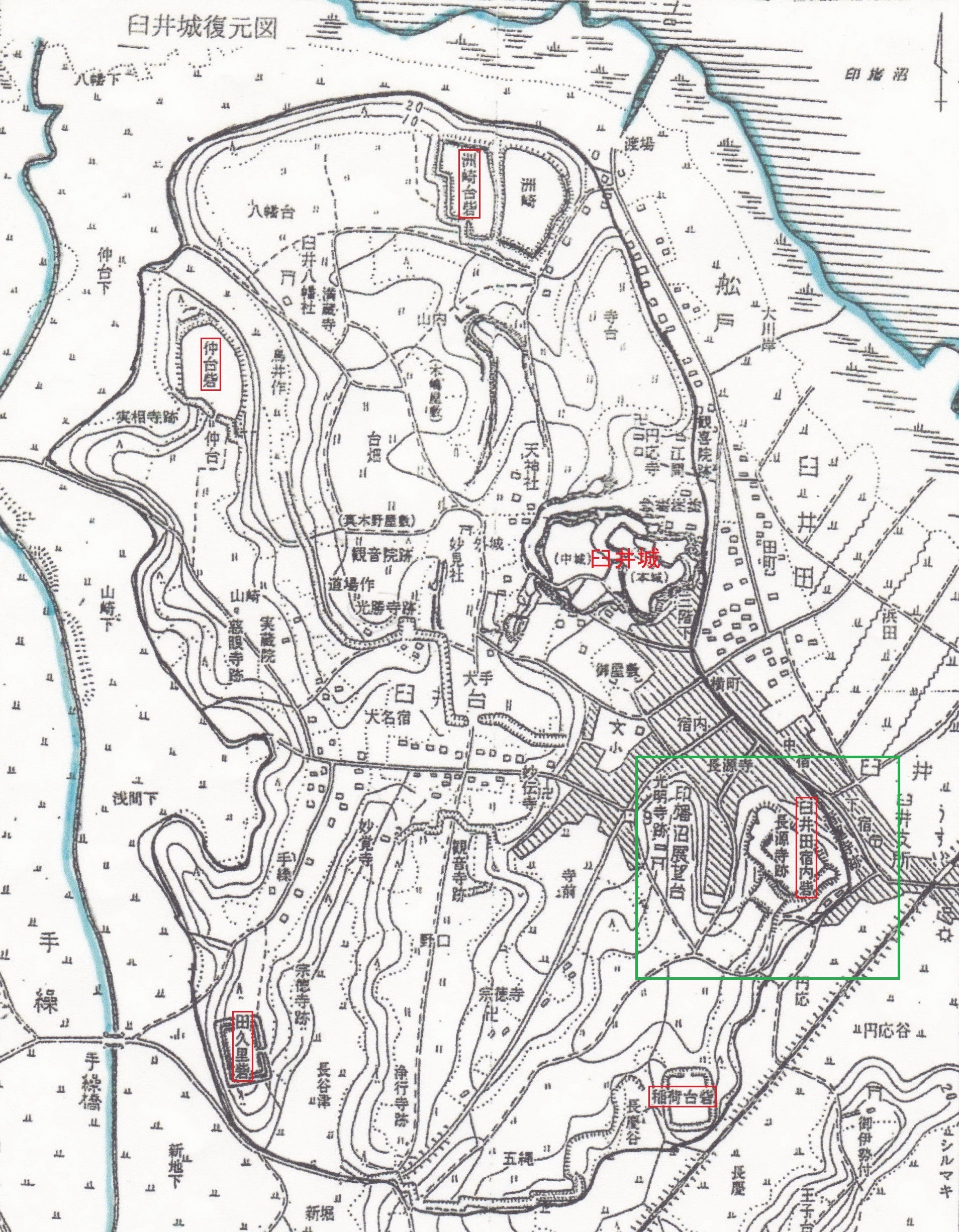

下の臼井城復元図に臼井城の位置を赤色文字とで示し、臼井城を守る宿内砦、洲崎砦、仲台砦、田久里砦、稲荷台砦の5つの砦の位置を赤色の矩形で砦の名前を囲っています。上の当時の配置図の範囲を緑色ライン(⎕)と橙色ライン(⎕)で囲みました。

臼井の町を歩いていても、家が沢山建っているために臼井城の場所が判らないので、Wikipediaの臼井城遠景と名前の付いた写真から本丸(Ⅰ郭)あたりを切り取った写真です。写真のすぐ右側が印旛沼で景気の良い場所であることが判っていただけると思います。撮られたのは宿内砦の台地にある稲荷神社の北西側の崖上から撮られたものと思われます。

臼井の町を歩いていても、家が沢山建っているために臼井城の場所が判らないので、Wikipediaの臼井城遠景と名前の付いた写真から本丸(Ⅰ郭)あたりを切り取った写真です。写真のすぐ右側が印旛沼で景気の良い場所であることが判っていただけると思います。撮られたのは宿内砦の台地にある稲荷神社の北西側の崖上から撮られたものと思われます。

黄色の枠の部分が切り取った上の写真です。この臼井台地(丘)全体が臼井城だったそうです。そして印旛沼に注ぐ手繰川・鹿島川に挟まれています。Wikipediaによると、臼井城の歴史で最初に出てくるのは、永久2年(1114年)に、平・常兼の子の常康が臼井に居館を築き臼井六郎を称したと伝えられることだそうですが、その居館がこの臼井城であったかどうかは定かではないそうです。もし臼井六郎(平・常康)が丘の上に居館を作りたいと思ったのであれば、景色のよい印旛沼に近い丘の上の場所に建てたと考えるのも不思議ではないと思います。

それでは宿内砦の記事の最後の長源寺(

━ 臼井駅(集合)→宿内砦→道誉上人の墓塔→長源寺

━ 長源寺→太田図書の墓→臼井城→稲荷神社→御伊勢公園(解散)

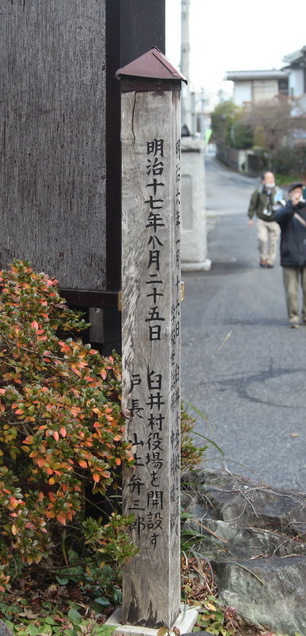

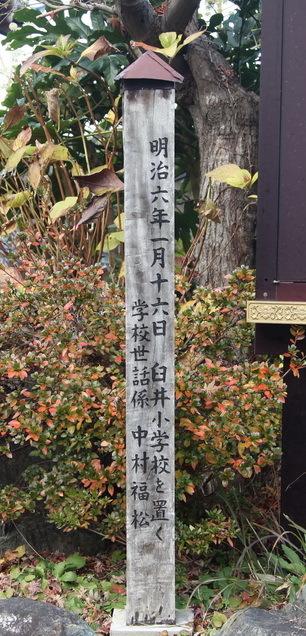

長源寺から進んでいく方を撮った写真です。この場所には明治6年1月16日に臼井小学校が置かれて、明治17年8月25日には臼井村役場が置かれたそうです。

中宿交差点に出ました。臼井城下は城下町として栄えましたが、廃城になった後も宿場町として栄えたそうです。特に成田山詣でブームになってからは反映したそうです。宿場町としての名も地名として残っているようです。江戸方から片町・上宿・中宿・下宿・新町と続いたそうです。中宿あたりが宿場町の中心だったようです。

中宿交差点には道路元標が置かれていました。文字がほとんど消えている古びた説明板の右側の小さな石柱が臼井町の道路元標です。

道路元標は元々は向かって7m右側に接地されていましたが、道路の新設工事のために、今の場所に移されたそうです。道路元標の説明板の左側の大きな石柱には「明治天皇臼井行在所 史跡名勝天然紀念物保存法ニ依リ史跡トシテ 昭和十二年十二月文部大臣指定」と書かれていました。

臼井寺に向かって細い道を歩いていると常勝寺がありました。常勝寺の門の前を左に折れてしばらく行くと上り坂になりました。

臼井城への上り坂です。今までにも臼井城に行こうとしたことがありましたが、なかなかこの道が見つかりませんでした。案内の方がおられると迷うことなく行くことが出来ました。城に石垣が使われていない時代は空堀や土塁が主な防御ですが城への道が簡単に見つからないのも、防御の一つなのかもしれません。

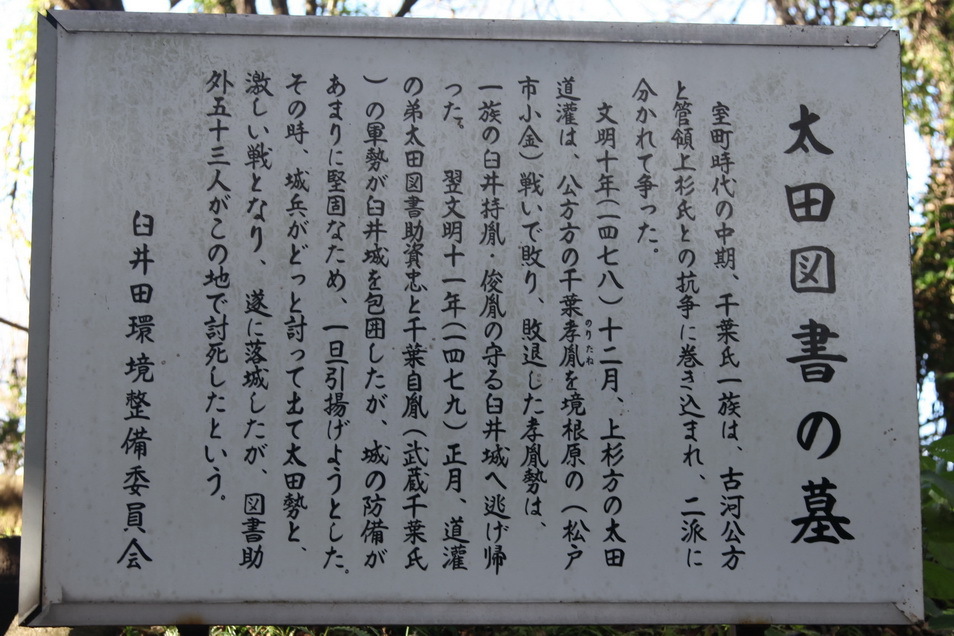

臼井城の入口の前を通って先ずは太田道灌の弟の太田図書(太田資忠)の墓に行きました。太田図書はこの場所で討死したそうです。

こちらが皆さんが集まる前に撮った太田図書(太田資忠/太田図書助)の墓です。

太田図書は文明11年(1479年)7月15日に臼井城攻めから一旦兵を退こうとした時に虚を衝かれて、激しい戦闘となり討ち死にしたけれども結果的に臼井城は陥落したそうです。落城したけれども臼井氏も臼井城も存続しつづけたようです。主導権はいろいろとかわったようです。

太田図書は文明11年(1479年)7月15日に臼井城攻めから一旦兵を退こうとした時に虚を衝かれて、激しい戦闘となり討ち死にしたけれども結果的に臼井城は陥落したそうです。落城したけれども臼井氏も臼井城も存続しつづけたようです。主導権はいろいろとかわったようです。

興味のある方のために説明板を掲載させていただきました。

階段を上って撮った写真です。

太田図書の墓を見た後、臼井城のⅡ郭入口に戻りました。

入口に立てられている臼井城の説明板です。クリックすると文字が読める大きさに拡大しますが、左下側のスペース描かれている地図は薄くなっていて確認は難しいと思います。同じ場所に臼井八景の第六景の城嶺夕照(じょうれいせきしょう)の説明板がありました。右の写真が城嶺夕照の説明板ですが、以前に自転車で見に来た時に撮ったものです。

入口に立てられている臼井城の説明板です。クリックすると文字が読める大きさに拡大しますが、左下側のスペース描かれている地図は薄くなっていて確認は難しいと思います。同じ場所に臼井八景の第六景の城嶺夕照(じょうれいせきしょう)の説明板がありました。右の写真が城嶺夕照の説明板ですが、以前に自転車で見に来た時に撮ったものです。

臼井城の説明板に描かれている地図をネットから転用させていただきました。本丸、二の丸、三の丸、城内、御屋敷の文字が確認できます。現在地と書かれているところに説明板が立っていました。二の丸(Ⅱ郭)と三の丸(Ⅲ郭)の間は今でも非常に深い空堀になっています。

こちらがⅡ郭(二の丸)への入口です。臼井城の歴史を記載いたします。1114年(永久2年)に平常兼の子の常康が臼井に居館を築き臼井六郎(臼井常康)を称したと伝えられることから下記の沿革の12世紀中頃のところを1114年(永久2年)と表現されている場合もあります。ただし1500年より前は資料が少ないため、その時の居館がこの臼井城であったかどうかは定かではないそうです。

12世紀中頃 臼井常康が築いたと伝わるが定かではない

14世紀中頃 本格的城郭として整備される

1479年(文明11年)太田道灌の率いる上杉方に攻められ篭城(7ケ月)の後落城

1557年(弘治03年)臼井久胤の後見として原胤貞が入り原氏の支配下となる

1551年(天文19年12月 旧暦)とする説もある

1561年(永禄09年)上杉謙信に呼応した里見側の正木信茂に攻められ落城

1564年(永禄07年)原胤貞が臼井城を奪還

1566年(永禄09年)臼井城の戦いで上杉・里見勢に攻められるが、これを退ける

1574年(天正02年)生実城が里見氏の手に落ち臼井城は原氏の本拠となる

1590年(天正18年)小田原征伐により原氏が滅び臼井城は豊臣側に接収された

1604年(慶長09年)酒井家次の高崎移封に伴い臼井城は廃城となった

1610年(慶長15年)佐倉城が完成するに至って臼井城の役目を終えた

こちらが冒頭の写真に使ったⅡ郭(二の丸)です。佐倉周辺には大きな城が3つありました。我々が城をイメージしている高い建物の天守閣があったのは佐倉城だけで、戦うための城である臼井城や本佐倉城には天守閣のような建物はなかったようです。平和な江戸時代(1603年~1868年)に城として機能したのは臼井城が1年で本佐倉城が12年でした。約1500年より以前に関しては正確には分かっていないので一つの説です。

臼井城 1114年ごろ~1604年 490年間 平安時代~安土桃山時代+江戸1年

本佐倉城 1479年ごろ~1615年 136年間 戦国時代~安土桃山時代+江戸12年

佐倉城 1544年ごろ~1873年 329年間 戦国時代~江戸時代

Ⅲ郭とⅡ郭の間の空堀は非常に深くなっていました。これが守りの要と思えるほどの深さでした。

Ⅱ郭には空堀沿いにⅠ郭に向かう道が整備されていました。

こちらはⅡ郭とⅠ郭の間の空堀です。

空堀などの説明を受けているところです。

その空堀を背にⅡ郭側で記念写真を見学会の講師の郷土史家の蕨由美(わらび ゆみ)さんに撮っていただきました。

ここはⅡ郭とⅠ郭をつなぐ土橋です。

土橋を渡ってⅠ郭(本丸)に上ったところの景色です。Ⅰ郭は概ね3つの広場に分かれています。写真に写っている右側の広い広場と、正面の道を進んだところにある広場と、写真の側に広がっている広場です。

これが右側の広場です。

まっすぐ道を進んできた広場です。印旛沼がきれいに見える場所で、昔もⅠ郭(本丸)の中でも特別の場所だったのだと想像されます。真ん中の石は昔からあったものと推察されています。

奥に進むと印旛沼が見えてきました。

今も昔も最も景色がいいと思われる特別の場所からの印旛沼の景色です。

皆さん景色を堪能されていました。そして写真で見ても分かってもらえるように外側は急な崖になっていて、この場所を外から攻めるのは難しい場所でもあるのです。

Ⅰ郭の印旛沼川の北斜面は急な崖になっているので限られた場所からしか攻めてこれない地形になっているようです。

きれいな景色以外に、特別な場所と思われる理由がこちらの昔から置かれていたと思われる石です。さらに石の奥に飛び石が並んでいます。ここに人の生活があったのだと、実感させてくれる素敵な石たちでもあります。

別の角度からみた石です。ここが庭になっていたのではないかと思われる場所なのです。もし事実ならば印旛沼が背景になった素敵な庭だったとことになります。今となっては想像するだけです。

印旛沼を大きく撮りました。

赤松宗旦原著の利根川図誌に書かれている臼井城のⅠ郭(本丸)を中心とした図を紹介します。下の図をクリックすると右の図のように広範囲を拡大して表示します。上杉謙信が築いた一夜城の場所も出てきます。長源寺は台地の上に書かれているのでその場所が宿内砦と思われます。

赤松宗旦原著の利根川図誌に書かれている臼井城のⅠ郭(本丸)を中心とした図を紹介します。下の図をクリックすると右の図のように広範囲を拡大して表示します。上杉謙信が築いた一夜城の場所も出てきます。長源寺は台地の上に書かれているのでその場所が宿内砦と思われます。この図は今回の見学会および2022年11月23日に八千代栗谷遺跡研究会主催で行われた中世城郭遺構についての学習会のための資料に入っていました。

上の地図のオリジナルには宿内砦のⅠ郭に長源寺あることが書かれた地図です。クリックすると確認できますがクリックが面倒な方のために宿内砦の部分を切り取って掲載いたしました。この中には後で紹介する稲荷神社や廃寺となった光明寺が書かれているので覚えておいてください。浄行寺も今はありませんが浄行寺跡として記録されていて雷電夫婦と娘の墓があります。

こちらが臼井城本丸(Ⅰ郭)から見た宿内砦の台地(丘)です。単独の城と言えるほどの大きさであることがわかっていただけると思います。

写真の右端の丘の麓に長源寺が写っています。右の写真は長源寺のところを切り取ったものですが、画面が暗いので露出調整をしています。長源寺は元々は1570年(元亀元年)に宿内砦の主郭に創建された寺ですが1772年(安永元年)に火災で全てを焼失したために宿内砦の麓に再建されました。

写真の右端の丘の麓に長源寺が写っています。右の写真は長源寺のところを切り取ったものですが、画面が暗いので露出調整をしています。長源寺は元々は1570年(元亀元年)に宿内砦の主郭に創建された寺ですが1772年(安永元年)に火災で全てを焼失したために宿内砦の麓に再建されました。

下の写真の台地の左側が宿内砦で、右側が稲荷台砦です。

上の写真は宿内砦の部分を拡大して撮ったものだったのです。ただし、上の写真とは写している位置が違うので、少し角度が違います。したがって下からの木の枝のために長源寺を確認するのは難しいです。下の写真から上の写真と東遠部分が同じ範囲になるように切り取ったものです。

上の写真は宿内砦の部分を拡大して撮ったものだったのです。ただし、上の写真とは写している位置が違うので、少し角度が違います。したがって下からの木の枝のために長源寺を確認するのは難しいです。下の写真から上の写真と東遠部分が同じ範囲になるように切り取ったものです。

さらに左方向にある台地です。写真の中央あたりに光勝寺があります。

さらに左方向つまり東方向の景色です。写真の左端に印旛沼が写っています。印旛沼の畔には佐倉ふるさと広場があり、そこのシンボルであるオランダ風車リーフデがあります。オランダ人技師により建設された日本初の水くみタイプ風車で、日本唯一の風車守の仕事振りや内部を見ることが出来ます。写真を拡大すると、辛うじてさの風車を確認することが出来ます。ただし、遠くであるために小さくさらに沢山の送電線の鉄塔が沢山立っているところなのでなかなか見つからないと思います。

Ⅰ郭内で位置をかえて貴重な説明を聞いているところです。

展望場所から撮ったⅠ郭の南側の広場です。写真の中央の奥がⅡ郭からの入口です。そのⅠ郭の入口からの写真で右側に見えていた広場になります。

Ⅰ郭の最も南側の展望場所で見学会の講師であり案内人の郷土史家・蕨由美(わらび ゆみ)さんから説明を受けているところです。

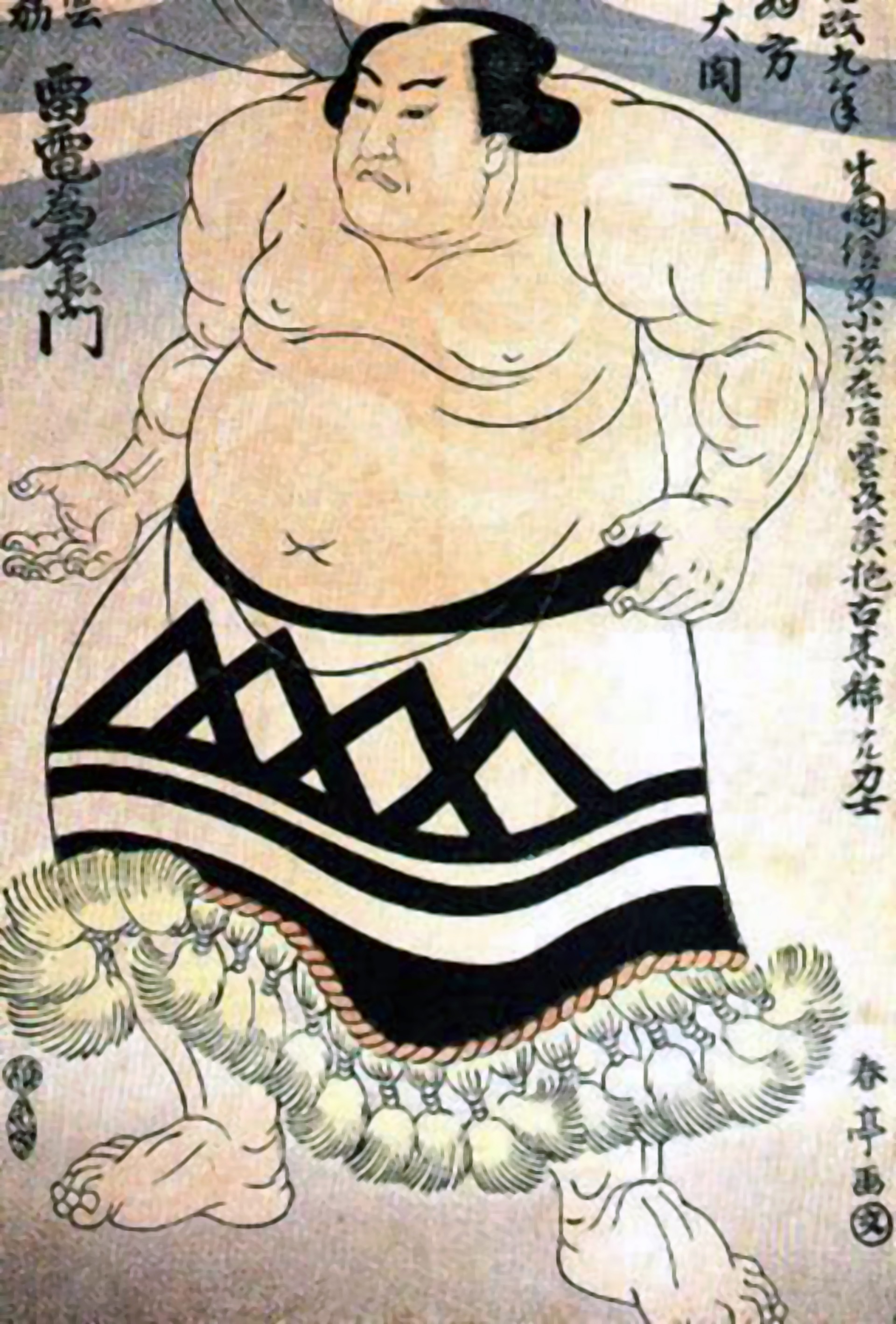

登ってきた道を下りて帰路につきました。この後は通り道にある相撲取りの雷電ゆかりの場所を2ケ所を見ました。雷電爲右エ門(らいでん ためえもん)は現役生活21年の中で、江戸本場所在籍36場所(大関在位27場所)で、驚くことに通算黒星が10個、勝率96.2%の大相撲史上未曾有の最強力士とされています。21年間に10回の黒星ですから2年間に負けは1回だけの計算になります。

雷電に黒星をつけた力士を紹介しておきます。本場所以外の上覧相撲で1敗(陣幕嶋之助 1791年)があります。

梶ヶ濱力右エ門 1791年 政3年 4月場所5日目

市野上浅右エ門 1793年 寛政5年 3月場所8日目

市野上浅右エ門 1797年 寛政9年 3月場所7日目

鯱和三郎 1800年 寛政12年10月場所初日

柏戸宗五郎 1804年 文化元年10月場所5日目

春日山鹿右衛門 1805年 文化2年10月場所6日目

音羽山峰右エ門 1806年 文化3年 2月場所4日目

鏡岩濱之助 1808年 文化5年10月場所4日目

立神盤右エ門 1809年 文化6年10月場所3日目

江戸ヶ崎源弥 1810年 文化7年10月場所5日目

最初の雷電ゆかりの場所が雷電が嫁に迎えた八重さんが看板娘をしていた甘酒茶屋の跡です。大きな説明板が取り付けられていました。甘酒茶屋の屋号は「天狗さま」でした。今は武藤自動車整備工場になっています。ここが江戸時代に繫栄していた臼井宿であったことがうかがえる場所でもあります。結婚した1792年(寛政4年)は名古屋、大坂、京都と連続興行を行うなど忙しい年でしたが臼井宿の甘酒茶屋の娘・はん(後の八重)と結婚して江戸の麹町十丁目の長屋に新居を構えたそうです。

興味がある方のために説明板を掲載しました。雷電が関脇時代に甘酒茶屋に立ち寄り、甘酒茶屋(天狗茶屋)の娘で看板娘のおはんを見染て妻に迎えたそうです。おはんは結婚して八重に名前を変えたそうです。雷電は晩年を妻・八重の郷里である臼井宿で過ごしたそうです。そのことから八重の菩提寺だった浄行寺跡の杉山家墓地には雷電自身と妻子の名を刻んだ墓があります。雷電は各所に墓がありますが、娘がともに供養されているのはここだけだそうです。

見えている坂を上って宿内砦のあった丘を越えて京成臼井駅の方に向かいました。

上の写真の坂の途中に急な石段の稲荷神社がありました。ここの石段は寛政年間に雷電が寄進したものでした。長い年月の間に摩耗したりしたために石段は改修されましたが。雷電が寄進した貴重な石段は神社正面の敷石として保存されています。右の石柱に書かれているように、ここは雷電公園でもあります。左の石柱には稲荷神社と書かれています。

上の写真の坂の途中に急な石段の稲荷神社がありました。ここの石段は寛政年間に雷電が寄進したものでした。長い年月の間に摩耗したりしたために石段は改修されましたが。雷電が寄進した貴重な石段は神社正面の敷石として保存されています。右の石柱に書かれているように、ここは雷電公園でもあります。左の石柱には稲荷神社と書かれています。

さっそく石段を登ってみることにしました。

稲荷神社の鳥居です。まっすぐに敷かれている敷石が雷電が寄進した石段です。

雷電の敷石の先に3つの祠がありました。

雷電の元石段の敷石のアップの写真です。しっかりとした立派な石段だったことが想像されます。

3つの祠のは左から三峯・古峯神社、 稲荷神社、子安神社です。

祠の位置から鳥居方向を撮りました。

3つの祠以外に石の祠と2つの石碑もありました。石の祠は天神様です。

こちらが石碑です。右の石碑には3つの祠の名前(三峯・古峯 稲荷 子安神社 神社)が枯れています。左下に「奉献社殿 臼井駅南土地区画整備組合 昭和五十八年十月吉日」と書かれていることから、後世に3つの祠のことを伝える石碑なのだと思われます。

左の石碑には「三峯神社 古峯神社 参拝記念」と書かれていることから本家の埼玉県の三峯神社と栃木県の古峯神社に参拝した人たちの記念碑ではないかと感じました。よく行われていた出羽三山詣のようなものなのかもしれません。

1つの祠の中を格子の間から撮りました。赤ちゃんを抱いた子安菩薩像像のようでした。子

大きなケヤキの保存樹が生えていました。1974年時点の推定樹齢は300年なので雷電(1767年生~1825年没)が生まれた時にはすでに樹齢約100年だったことなります。臼井宿の甘酒茶屋の「天狗さま」の看板娘と結婚した1792年(寛政4年)には樹齢は118年前後だったことになります。

解散場所の公園をめざして歩き始めました。

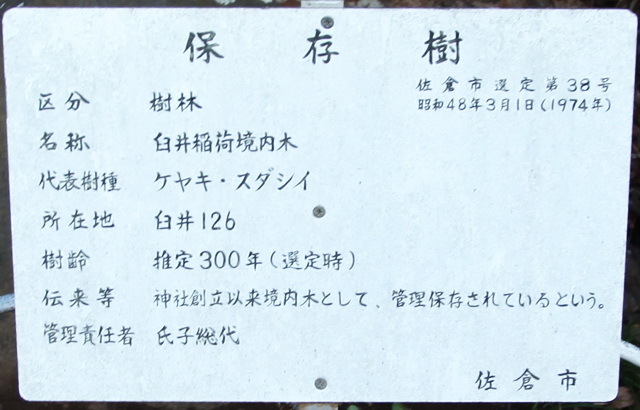

保存樹としての説明を紹介します。

区分 樹林

名称 臼井稲荷境内木

代表樹種 ケヤキ・スダシイ

所在地 臼井126

樹齢 推定300年(選定時)

伝来等 神社創立以来境内木として、管理保存されているという。

管理責任者 氏子総代

佐倉市選定第38号 昭和48年3月1日(1974年)

住宅地の中ですがいろんな石碑がありました。

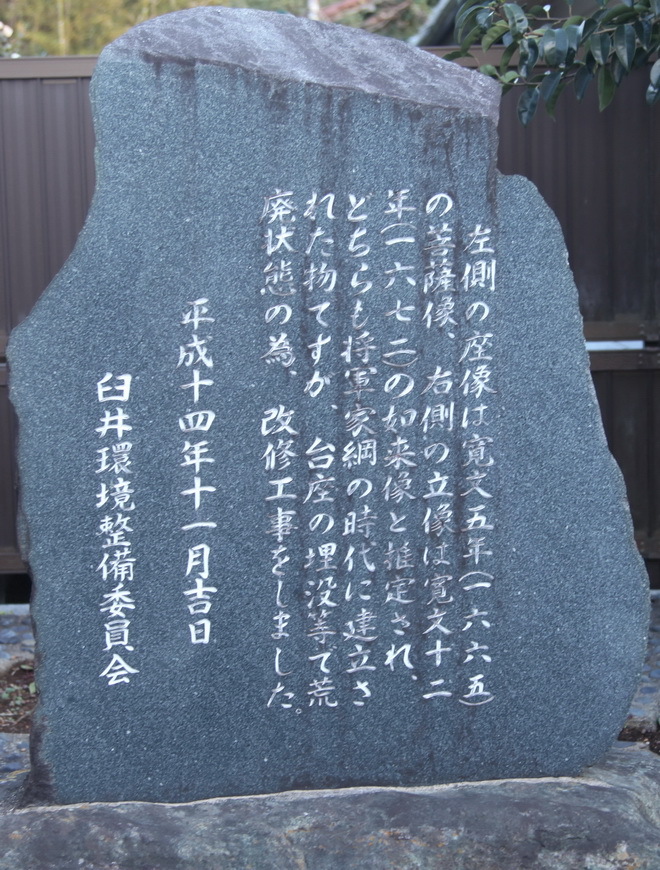

このような石像も住宅地の道端にありました。右の説明碑によれば、この菩薩坐像(寛文5年/1655年 左)と如来立像(寛文12年/1672年 右)は、廃寺となった近くの光明寺にあったものだそうです。光明寺は上の方の地図で紹介したように稲荷神社の北西にありました。2002年(平成14年)に整備されたようです。切り取った地図には、逆さまに光明寺と書かれていて、斜めに稲荷社と書かれています。

このような石像も住宅地の道端にありました。右の説明碑によれば、この菩薩坐像(寛文5年/1655年 左)と如来立像(寛文12年/1672年 右)は、廃寺となった近くの光明寺にあったものだそうです。光明寺は上の方の地図で紹介したように稲荷神社の北西にありました。2002年(平成14年)に整備されたようです。切り取った地図には、逆さまに光明寺と書かれていて、斜めに稲荷社と書かれています。

京成電鉄本線まで出てきました。この踏切は臼井駅の東側にあり鉄道ファンにとって人気の場所だそうです。SV

踏切のストリートビュー(SV)を紹介します。踏切の道路以外は立入禁止です。ほほえましい光景の親子は電車を見るために待っている感じです。

踏切から臼井駅側を撮りました。

臼井駅と反対側も撮りました。臼井駅で折り返すための線路があるのが人気になっている一つの理由のようです。

御伊勢公園のこの場所で解散となりました。今回の見学会は郷土史家の蕨由美(わらび ゆみ)さんの案内で行われました。参加者は「八千代栗谷遺跡研究会」や「佐倉道を歩く会」の方々でした。参加者は私を含めて22名だったそうです。

千葉県佐倉周辺の大きな城の位置を紹介します。戦国時代は1467年~1590年で、安土桃山時代は1573年~1603年で、江戸時代は1603年~1868年です。約1500年より以前に関しては正確には分かっていないので一つの説です。戦国時代(1493~1590年)の日本の総人口が800~1200万人の世界でした。着色文字をクリックすると過去に掲載した記事を表示します。

印旛沼の水田干拓前(100年前)の地図に3つ城をプロットしました。上の地図と比べてもらったら判るように、今の本佐倉城は印旛沼から4.5kmも離れた内陸にありますが昔は城の脇に印旛沼があったことがわかります。本地図は小さいのでわかりませんが干拓前の臼井城は印旛沼に近かったようです。臼井城と本佐倉城は印旛沼に突き出した半島状の地形に造られ印旛沼との間は笠神埜原(かさがみやわら)と呼ばれる低湿地であったようです。このことからも臼井城と本佐倉城は防御に強い城だったようです。

⬤ 臼井城 ⬤ 佐倉城 ⬤ 本佐倉城

福寿しのコース料理 [千葉]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

2023年1月22日に、ゴルフ仲間であり仕事仲間が7人集まって久しぶりに食事会をしました。私以外の人は1月4日に新年会をしたそうですが、正月は私は関西の実家に行っていたので参加できませんでした。福ずしは別のゴルフ仲間とコルフの後の反省会でよく利用させていただいたいましたが、新型コロナのために福寿しの利用も2020年2月22日が最後でした。その時の記事はこちらです。→ポチッ

今まではお店に着いてから適当に料理や寿司を注文していましたが、今回は初めてコース料理を予約したので紹介したいと思います。料理の内容は次の通りです。記念写真の右手前の赤色セーターが私です。新型コロナ渦前であればこのスペーで7人でしたが、スペースをとる為に2つのスペーが用意されていました。記念写真は一つのスペースに集まって撮っていただきました。

2023年1月22日 昔からの仲間との会食 ← 今回の記事

2020年2月22日 ゴルフの反省会

2020年2月22日 ゴルフの反省会2019年8月23日 ゴルフの反省会

2018年8月17日 ゴルフの反省会

2017年9月02日 ゴルフの反省会

2017年1月17日 ゴルフの反省会

2014年4月23日 ゴルフの反省会

2012年7月08日 家族での夕食

2012年6月17日 家族での夕食

こちらが本日の前菜です。ちなみにこの日(1月22日)は私の誕生日でした。ただし、この日の飲み会とは無関係です。コース料理の内容は次の通りです。右の写真でもスペースのゆったり感が分かっていただけると思います。

本日の前菜

本日の前菜本日のお刺身

本日の焼き物

本日の揚げ物

本日の煮物

本日の茶碗蒸し

本日の握り5貫

デザート

さっそくビールで乾杯です。私は最後までビールでしたが、日本酒と焼酎を飲む使途が多かったです。

こちらが、本日のお刺身です。流石お寿司屋さんのネタなので新鮮で美味しかったです。前の料理を食べ終わると順番に出てきました。

次が、本日の焼物と本日の揚げ物です。

本日の焼物と本日の揚げ物を食べ終わると本日の煮物としてカレーの煮付けが出てきました。長く外で食べていなかったので、美味しい煮付けを食べたのは久しぶりでした。

そして本日の茶碗蒸しが出てきました。

話しが盛り上がってきたので、本日の握り5貫の写真を撮り忘れてしまいました。気がついた時は4貫を食べてしまっていて1貫になっていました。

此れでは雰囲気が分からないので、5貫ではありませんが、昔に福寿しに行った時のお寿司の写真を掲載します。

お味噌汁もついていました。

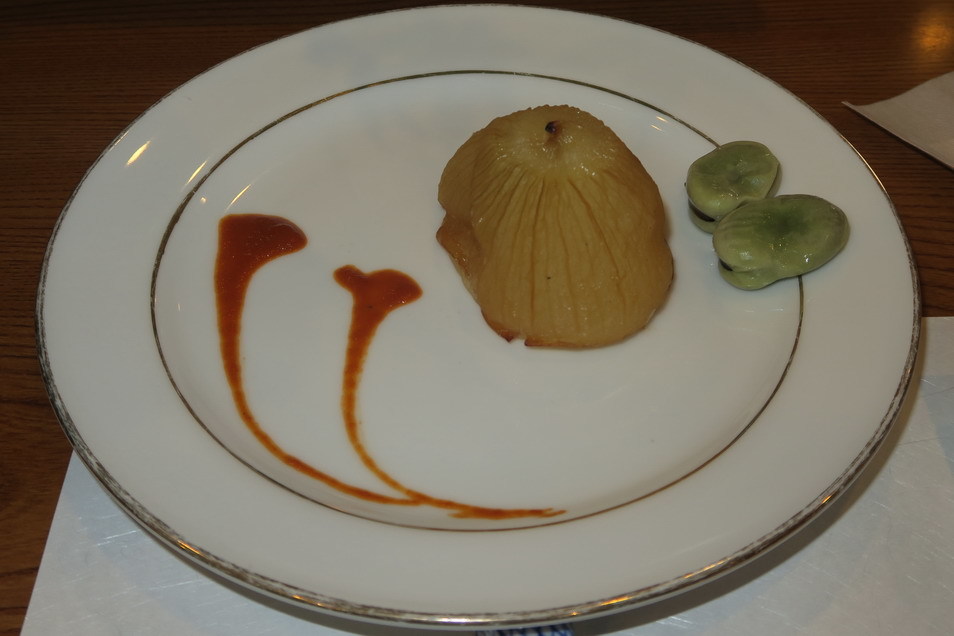

デザーとはこちらの饅頭でした。

お寿司の写真を撮り忘れたコース料理の写真のために、お寿司屋さんであることを忘れてしまいそうなので、今まで福寿しで食べたお寿司を過去記事の中から紹介します。つまり2012年6月17日~2020年2月22日に食べた福寿しのお寿司です。まとめてみると写真は39枚になりました。39枚の写真を見ると、今までに沢山食べたことが実感できました。クリックすると拡大写真を表示するように設定いたしましたので、興味のあるものはクリックしてみてください。数合わせのため1枚だけブレてしまった写真も入れてみました。

そして人気のカウンターの写真です。カウンター席が空いてることは少ないのですが、1度だけ食べたことがあります。その時はお客さんが沢山おられるのでカメラを向けられなかったので食べログの写真を使わさせていただきました。

福寿しを出た後は3人だけですが、郵便局を挟んで隣にあった高倉町珈琲に入りました。ここでも話が盛り上がりました。

福寿しを出た後は3人だけですが、郵便局を挟んで隣にあった高倉町珈琲に入りました。ここでも話が盛り上がりました。

3人共にブレンドコーヒーを頼みました。2杯目からは半額の260円なので私は2杯目も頼みました。

こちらはサービスクッキー(0円)です。

1人では食べ切れないほどの大きなケーキがメニューにあったので、試しに頼んでみました。大きな取り皿2枚も出てきました。

3等分していただきました。 高倉町珈琲SV

福寿しと高倉町珈琲の場所を地図で紹介します。地図内の右上の2つの臙脂色のマーク(

福寿しの住所なども紹介します。以前は15時~17時はお休みでしたが、下記のように変わっていました。新型コロナでゆったりの席の配置にしたので変更したのかもしれません。右の写真は高倉町珈琲<のレシートです。クリックすると拡大します。

福寿しの住所なども紹介します。以前は15時~17時はお休みでしたが、下記のように変わっていました。新型コロナでゆったりの席の配置にしたので変更したのかもしれません。右の写真は高倉町珈琲<のレシートです。クリックすると拡大します。名前 福寿し

住所 千葉県佐倉市井野1532 福寿しSV

電話 043-308-9577

営業 11:30~23:00

定休 年中無休

最寄 京成 勝田台駅 徒歩10分 東葉高速 東葉勝田台駅 徒歩9分

宿内砦 千葉県佐倉市 [千葉]

昨年の年末に下高野館の発掘調査の報告書をいただいたのをきっかけに2022年12月18日に行われた臼井城跡とそれを守る宿内砦の見学会に参加させていただきました。臼井城跡には何度も行ったことがありましたが宿内砦跡は初めてだったので紹介したいと思います。宿内砦(しゅくうちとりで)は現在の住所で千葉県佐倉市臼井田にあることから臼井田宿内砦跡(うすいだ・しゅくうちとりで・あと)とも呼ばれています。本記事の記載は「跡」も省略して宿内砦と表現いたします。見学会は郷土史家の蕨由美(わらび ゆみ)さんの案内で行われました。参加者は「八千代栗谷遺跡研究会」や「佐倉道を歩く会」の方々でした。参加者は私を含めて22名だったそうです。

上の写真はこの宿内砦の図の南西方向に位置するⅢ郭から北東側にあるⅠ郭に上る部分のの写真です。

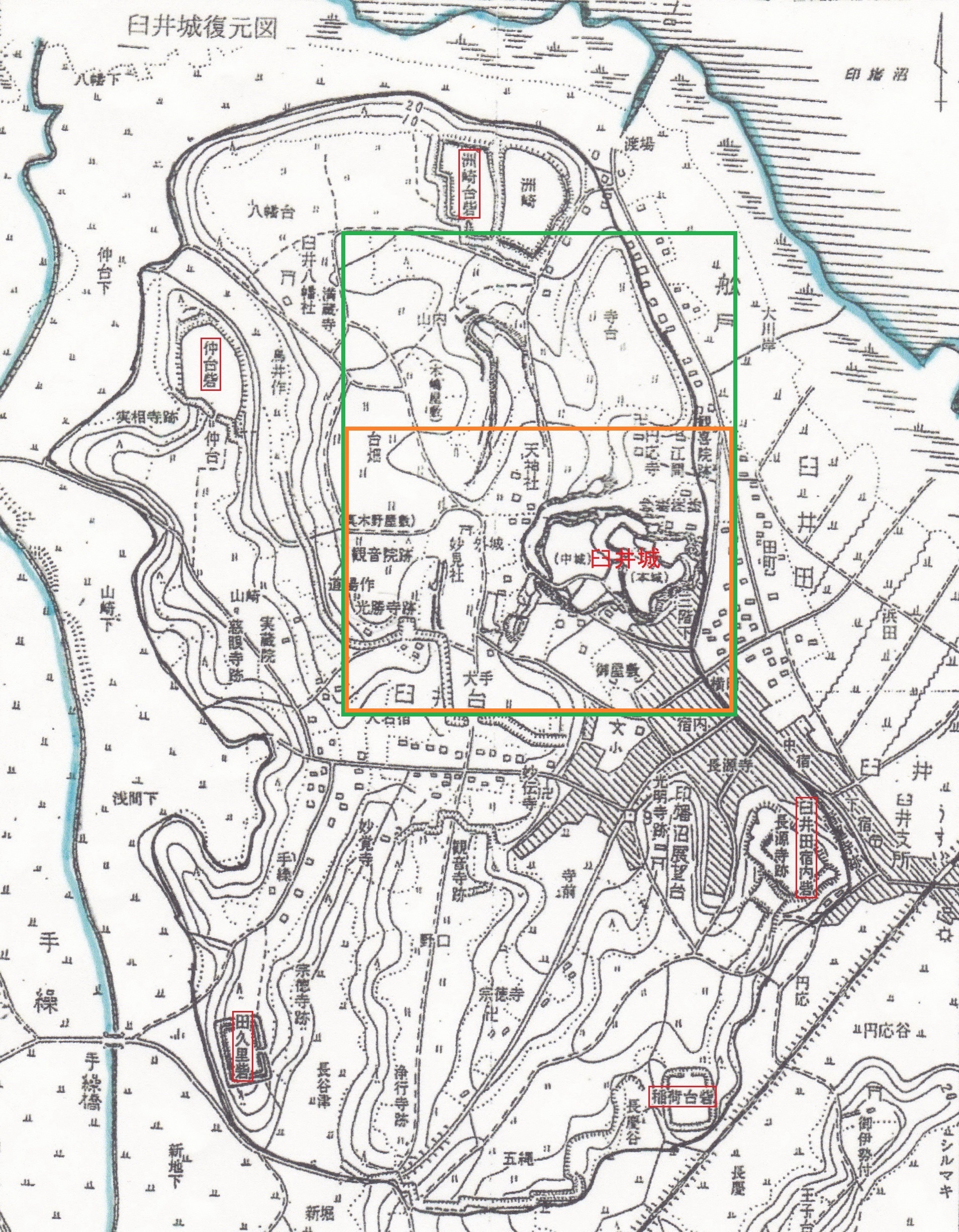

下図は見学会でいただいた資料から転用させていただきました。出典は「臼井田宿内砦跡(主郭部第 1・2・3・4 次)発掘報告書」と書かれていました。右の小さな立体的なイメージはネットから転用させていただきました。臼井田宿内砦は、12世紀中頃に臼井常康が築いたと伝わる臼井城の支城・砦として築城されたと考えられています。その後の詳しい歴史は不明ですが、1604年に臼井城は廃城となり、佐倉城が完成した1610年には役目を終えたようです。宿内砦が役目を終えた正確な時期は判りませんが数百年たった今でも、砦であった地形が残されているのは素晴らしいことだと思います。

下図は見学会でいただいた資料から転用させていただきました。出典は「臼井田宿内砦跡(主郭部第 1・2・3・4 次)発掘報告書」と書かれていました。右の小さな立体的なイメージはネットから転用させていただきました。臼井田宿内砦は、12世紀中頃に臼井常康が築いたと伝わる臼井城の支城・砦として築城されたと考えられています。その後の詳しい歴史は不明ですが、1604年に臼井城は廃城となり、佐倉城が完成した1610年には役目を終えたようです。宿内砦が役目を終えた正確な時期は判りませんが数百年たった今でも、砦であった地形が残されているのは素晴らしいことだと思います。

臼井城は宿内砦、洲崎砦、仲台砦、田久里砦、稲荷台砦と5つの砦で守られていた言われています。赤色の矩形で砦の名前を囲っています。当時は干拓はまだ行われていないと思われることから臼井城の北側は印旛沼や湿地に囲まれるような地形であったと思われます。宿内砦の近い位置にありましたが臼井城があった丘とは別の独立した丘の上にあり、臼井城に隣接した南側にある丘にある宿内砦は守りの重要な役目を持っていたと想像されます。この図でも宿内砦は最も大きな砦であったように感じます。宿内砦と稲荷台砦は同じ丘(台地)の上にありますが、他の砦と臼井城は独立した丘(台地)の上にあるのが特徴の防御システムなのが上杉謙信をも跳ねのけた臼井城の特徴のようです。下で紹介している記事3(城郭図鑑)の記載では「臼井城は数次に及ぶ攻防戦が展開された城であり、戦いが終わる度に弱点が補強されて複数の砦を擁する下総屈指の大城郭へと発展を遂げた。臼井田宿内砦も外郭を形成する砦のひとつで臼井城の南側の守りを固めていた。稲荷台砦と隣接するようなかたちで築かれており、このあたりは永禄年間に上杉謙信の軍勢が臼井城へ攻め寄せたとき敵味方が鼻先を接するような距離で対峙した場所でもあった。」と書かれていました。

地図内の緑の枠が上の地図の範囲です。

Googleマップの航空写真に臼井城(

━ 臼井駅(集合)→宿内砦→道誉上人の墓塔→長源寺

━ 長源寺→太田図書の墓→臼井城→稲荷神社→御伊勢公園(解散)

Google地図で地名の臼井田のエリアを表示させるといろんな場所にとびとびになっていました。赤いラインで囲われところが臼井田です。これは臼井田の中に新しい住宅地が出来るなどして、新しい地名が出来ることで部分的に地名がが変わってきたためだと思われます。地名としては、臼井、八幡台、臼井台、南臼井台、稲荷台などがあり、1889年以前は臼井村、臼井田町、臼井台町、角来村、江原村、江原新田村などがありました。1889年~1954年(佐倉市が出来た年)までは千葉県印旛郡臼井町が大きなエリアを占めていました。

臼井城 千葉県佐倉市臼井字城之内

長源寺 千葉県佐倉市臼井田818-2

宿内砦 千葉県佐倉市臼井田809

洲崎砦 千葉県佐倉市臼井田1213

仲台砦 千葉県佐倉市八幡台2丁目3-6

田久里砦 千葉県佐倉市南臼井台23

稲荷台砦 千葉県佐倉市臼井1丁目111-2

Gooleマップ → 地図 地図(拡大) 航空写真 航空写真(拡大)

ここからは見学会で歩いた雰囲気で宿内遺跡を紹介したいと思います。見学会の集合場所であり出発地点の京成臼井駅(京成電鉄・京成本線)です。元々は2022 年 11 月 23 日 に八千代栗谷遺跡研究会主催で行われた中世城郭遺構についての学習会のあとに行われる予定の現地見学会でしたが雨のために見学会は中止になり12月18に行われることになったものでした。見学会が延期されていなければ、見学会に参加することは出来ませんでした。

待ち合わせ場所の改札口です。集合時間は12時30分でした。時間が近づくとそれらしい人が沢山集まられていましたが、参加者の中で顔を知っているのは資料をいただいたりブログにコメントをいただいているkazuさんだけだったので、kazuさんが来られるまで待って皆さんに紹介していただき、出発いたしました。

駅を出て須吾の景観です。宿内砦は駅の近くの高台の上にあるため住宅地の中を歩きます。

正面右上の小山が宿内砦跡です。

宿内砦に登り始めました。

木が生い茂っていていました。駅に近い高台にあることから住宅開発の危機にさらされていることから、保存を訴えてきているそうです。

写真の右端に写っている坂道を登りきると宿内公園(しゅくうちこうえん)の標識がありました。当時は、この場所も宿内砦でした。宿内砦の跡は宿内公園となっていて一部は住宅地となっています。

道の左側は住宅地ですが当時は砦の一部だったようです。

砦として保存されているところにたどり着きました。砦のⅢ郭の一部にです。

砦内に入っていく前に郷土史家の蕨由美(わらび ゆみ)さんに宿内砦に関して説明していただきました。

詳しく知りたい方はこちらをクリックしてください。→ポチッ

保存されている砦の部分に進みました。ここからが宿内公園となっているのです。

Ⅲ郭の広い広場です。

Ⅲ郭とⅠ郭の間の空堀と思われる地形が残されていました。左側の上がⅠ郭です。

階段を上がるとⅠ郭およびⅡ郭です。

各所の説明をしていただきました。

階段は2ヶ所に設置されていました。階段は公園として付けられられたものだと思います。

階段を上ってⅠ郭に上がりました。

階段を上がると、広いⅠ郭(主格)が見えてきました。

皆さんが主郭(Ⅰ郭)に上がってきたところです。

これが主郭(Ⅰ郭)です。臼井城を守の5つの砦の中で一番広いと感じました。砦というよりは城と言ってもおかしくないほどでした。Ⅰ郭、Ⅱ郭、Ⅲ郭と揃っていることからも城と呼んでもおかしくないほどの大きさでした。臼井城と丘がつながって入れは゛臼井城の一部のようになりますが、それぞれの丘は高低的に独立しているのです。

宿内砦(主郭部第 1・2・3・4 次)発掘図です。この図も見学会でいただいた資料から転用させていただきました。驚いたことに城郭形成時代の遺構だけでなく弥生時代の竪穴式住居跡や古墳時代の竪穴式自由居跡も確認されました。さらに縄文土器、弥生土器、古墳時代時、中世陶器、近世陶器、近世磁器、近世陶磁器、銭貨なども出土したことから、日本の総人口が2万~15万人の陽に非常に人口の少ない縄文時代から人が住んでいた可能性がある貴重な場所であることも分かったようです。

最初に紹介した図の中に上の発掘図の範囲を橙色の枠で入れてみました。

臼井城と同じように砦の上から印旛沼が見えました。Ⅰ郭はタンポポの丘と名付けられていました。

この場所から印旛沼が見えやすいので、皆さん集まってきました。

そのタンポポの丘の看板の前で記念写真を撮りました。撮っていただいたのは見学会の講師の郷土史家の蕨由美(わらび ゆみ)さんです。

印旛沼が見えます。ただし陣内砦の周囲はきが多く生えているので印旛沼がよく見える場所は少なかったです。水田の干拓が行われる前の当時の印旛沼は現在よりも臼井城や宿内砦を囲むように広がって防御しやすい地形だったのかもしれません・

印旛沼がよく見えるように拡大いたしました。

この場所からも印旛沼が見えやすかったです。

宿内砦の広いⅠ郭(主郭)には長源寺が建っていました。驚いたことに臼井城が廃城になってからではなく、廃城なる34年前の現役の砦の時に長源寺が創建されたのです。臼井城が上杉・里見勢に攻められ、これを退けた1566年(永禄09年)から4年後のことだそうです。戦時下でありながら寺を主郭に建てたのは、沢山の人が住むことで見張りの役目になったのかもしれないと説明されていました。1772年(安永元年)の火災で焼失していなければ、今もこの場所に立派な寺が建っていたのかもしれません。

こちらも広いⅠ郭(主郭)の一部です。

臼井城と長源寺にかかわる歴史を記載いたします。

12世紀中頃 臼井常康が築いたと伝わるが定かではない

14世紀中頃 本格的城郭として整備される

1479年(文明11年)太田道灌の率いる上杉方に攻められ篭城(7ケ月)の後落城

1557年(弘治03年)臼井久胤の後見として原胤貞が入り原氏の支配下となる

1551年(天文19年12月 旧暦)とする説もある

1561年(永禄09年)上杉謙信に呼応した里見側の正木信茂に攻められ落城

1564年(永禄07年)原胤貞が臼井城を奪還

1566年(永禄09年)臼井城の戦いで上杉・里見勢に攻められるが、これを退ける

1570年(元亀01年)宿内砦の主郭に長源寺が創建される。

1574年(天正02年)生実城が里見氏の手に落ち臼井城は原氏の本拠となる

1590年(天正18年)小田原征伐により原氏が滅び臼井城は豊臣側に接収された

1604年(慶長09年)酒井家次の高崎移封に伴い臼井城は廃城となった

1610年(慶長15年)佐倉城が完成するに至って臼井城の役目を終えた

1772年(安永元年)長源寺が火災で全てを焼失する

1781年(天明元年)宿内砦跡の丘の麓(現在地)に長源寺が再建される

1997年(平成09年)長源寺がの現在の伽藍が完成

ここはⅡ郭があったあたりです。Ⅱ郭はⅢ郭あたりからⅠ郭の西側回り込むエリアですが、ここはⅠ郭の西側のところです。

Ⅱ郭やⅢ郭とは段差が付けられていました。Ⅱ郭やⅢ郭の間の段差の部分から東方向にⅠ郭を見た景色です。宿内砦に関するネットの記事を探してみました。→記事1 記事2 記事3 記事4 記事5

臼井城のⅠ郭から撮った宿内砦の台地の写真です。臼井城とは平地を挟んで別の台地になっていることがわかっていただけると思います。

宿内砦からは、この道を下りて行きました。この場所もⅡ郭です。

みんなで下りているところです。

宿内砦の一部と言ってもおかしくないほど隣接して墓地がありました。この腰曲輪の墓地に1570年(元亀元年12月)に長源寺を開山した道誉上人の墓(五輪塔)があるのです。

こちらが宿内遺跡のⅡ郭から墓地に降りて来た道です。旬内遺跡内にある墓地と言ってもおかしくないほど隣接した墓地です。

こちらが道誉貞把上人の墓塔です。

道誉貞把は永正12年(1515年)に和泉国日根郡鳥取庄(大阪府)でに生まれ、13歳で出家して1531年には関東へ下り、武蔵国の三縁山増上寺で修行しましたたそうです。その後、故郷での説法に失敗し再び関東に下り、その途中、かねてから霊験あらたかであることを知っていた成田山不動尊で21日間の断食をしたそうです。1551年になると下総国生実城主原胤清の招きにより龍沢山玄忠院大厳寺の開山となり、さらに1555年に増上寺9世の貫主となったそうです。1570年(元亀元年12月)には臼井城下に龍沢山玄忠院新大厳寺(長源寺)を開山し、1574年(天正2年12月7日)に60歳で死去したそうです。

五輪塔は戦国時代末期の造立だそうです。無縫塔は江戸時代の1832年(天保3年)に造立されたそうです。道誉上人墓は、戦国時代末期の臼井地方の寺院史を考える上で貴重だそうです。墓の傍らに大きな杉があり、長源寺山の大杉といわれていたそうです。

郷土史家の蕨由美(わらび ゆみ)さんにより説明を受けているところです。

道誉貞把上人の墓塔の横に野球の長嶋茂雄選手の実家の墓がありました。ご利用心とお兄さんが眠られています。

こちらは長嶋家代々の墓です。

次に長源寺に行くためのこちらの階段を下りました。

階段を下りたところです。

完全におり切りました。右側が宿内砦です。この場所の標高は3mに対して宿内砦や臼井城の標高はこのことからも臼井城と宿内砦は近い距離であるけれども急な斜面で囲まれた独立した丘(台地)にあることが分かっていただけると思います。城を攻める側からすれば、一方を攻める時に、23m前後です。

長源寺と思われる建物が見えてきました。

長源寺への標識が立てられていました。右に行くと阿多津の碑があると書かれています。阿多津(阿辰)は臼井城主の佑胤(すけたね)の子の竹若丸の乳母でです。正和3年(1314年)に臼井城主佑胤が死に臨んで、幼児竹若丸の後見を弟の志津城主志津次郎胤氏に 託したが、胤氏は竹若丸を殺害し、臼井を乗っ取ろうと企てたそうです。これを知った阿多津は、岩戸城主岩戸五郎胤安に告げ、竹若丸を鎌倉 の建長寺に逃したそうです。怒った胤氏に阿多津は追われて城を逃れ芦原に 潜んだが、咳が出て発見され殺されてしまったそうです。村人はこれを憐れみ 後に石の祠を建ててまつったのが阿多津の碑です。竹若丸は阿多津のおかげで立派に成人したそうです。

こちらが長源寺です。宿内砦の主郭(Ⅰ郭)に1570年(元亀01年)に建てられていた長源寺は1772年(安永元年)に火災で全てを焼失し、1781年(天明元年)に、この場所に再建されました。現在の建物は1997年(平成09年)に建てられたものです。

建物に近づきました。

来た道をふり返って撮った写真です。

正面から撮った写真です。ここの住所は佐倉市臼井田818番地の2です・

本殿に架かっていた扁額です。龍澤山と書かれています。長源寺の正式名は龍澤山長源寺だそうです。

この場所には明治6年1月16日に臼井小学校が置かれて、明治17年8月25日には臼井村役場が置かれたそうです。つまり長源寺が臼井村の人達に深く関わっていたことの証だと思われます。

石塔や石仏は左から双体石仏、百万遍供養塔、地蔵尊です。

双体石仏は舟形浮彫となっていて、観世音と阿弥陀如来像二体が蓮華台の上に並んで立っています。百万遍供養塔は天和2年(1682年)に集落の人の念仏が百万回に達したことを記念し建てられたそうです。この地蔵尊の台石正面に「享保十六年辛亥夭七月十八日 秀誉宗秋比丘」台石右側面に「臼井村紀伊国屋 施主 船津太郎兵衛」台石左側面に「寛保元辛酉歳四月日」最下段の台石裏面に「江戸本所石工和泉屋」 の文字があることから、1741年に施主が、1731年に若くして亡くなった人の供養のために、建てたものと思われているそうです。

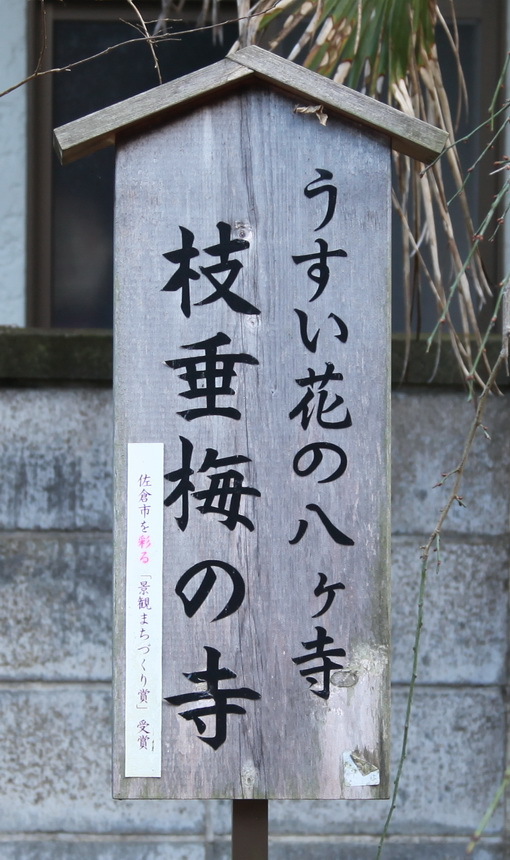

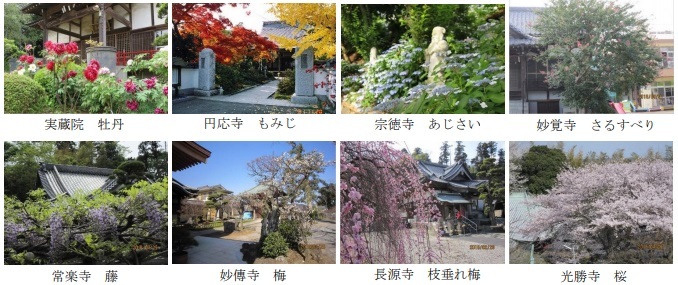

長源寺は下記の「うすい花の八ヶ寺」の一つのようなので枝垂れ梅が咲くころに行ってみたいと思います。

光勝寺 桜 長源寺 枝垂れ梅

妙傳寺 梅 常楽寺 藤

円応寺 もみじ 実蔵院 牡丹

妙覚寺 さるすべり 宗徳寺 あじさい

京成臼井駅から長源寺までの見学ルートが分かりやすい尺度のGoogleマップの航空写真を紹介いたします。

━ 臼井駅(集合)→宿内砦→道誉上人の墓塔→長源寺

━ 長源寺→太田図書の墓→臼井城→稲荷神社→御伊勢公園(解散)

ちょっと話題の Dining Port 御料鶴 でランチしてきました。 [千葉]

2022年12月13日に塩原温泉のその1の記事で紹介した友人2人計3人でちょっと話題のお店で食事をしてきました。3人が一緒に食事するのは新型コロナ渦のおかげで、ゴルフ以外では塩原温泉以来になります。つまり2019年12月14日以来、つまり3年ぶりなのです。上の写真は私が食べた御料鶴小鉢膳です。

話題の理由の1つ目がJALグループの食材を扱うJAL Agriportのレストランであることから料理だけでなくファーストクラスのラウンジの雰囲気が味わえることなのです。さらにCOVID-19の影響で航空機の運航本数が減少した期間中は現役の客室乗務員も接客をしていたそうです。JAL Agriportは日本航空と和郷園(農事組合法人)の共同出資により2018年4月18日に設立され会社で、成田国際空港周辺の9市町(成田市・富里市・香取市・山武市・栄町・神崎町・多古町・芝山町・横芝光町)を中心に、観光農園運営やプライベートブランド商品の販売などの農業事業を行っているそうです。

話題の2つ目の理由がこの写真のように成田空港の地元農家の民家を借りてリノベーションされた空間で食事ができることなのです。

話題の3つ目の理由が成田空港の近くでありながら、公共の交通機関で行くのはほぼ不可能な場所にあることなのです。不便ですが、これが魅力の一つに感じられる空間なのです。つまり行く手段は下に書いている3つに限られるのです。見ているとほとんどが②と③でした。公共の交通機関で行くのはほぼ不可能と書いたのは1日数本のバスが近くの県道44号を通っていますが、残念ながら食事どきには走っていないのです。参考ですが近くのバス停の名前は夜番(千葉交通・栗原線 5本/日 7:18 9:08 13:08 17:48 19:48)と川上(コミュニティーバス 1本/日 18:34)です。13:08着がありますが帰りは16:53発になってしまいます。

① 徒歩往復2時間→ルート図

② タクシー →ルート図

③ 自家用車

我々は京成成田駅の近くに住んでいる人の車で行きました。京成成田駅で11時25分にピックアップしてもらってレストランに向かいました。友人は新しい車を買ったばかりで、アイサイトの最新の半自動運転を体験させてもらいながらレストランに向かいました。写真は千葉県道44号線からレストランがある道に入るところです。写真の左端に 御料鶴と書かれた看板が写っています。

細い道を進むとレストランが見えてきました。道の左側に見える大きな民家がダイニングポイント御料鶴(Dining Port 御料鶴)です。SV

レストランに入る入口の門です。駐車場も門の中にあります。SV

駐車場にはすでに沢山の車が来ていました。駐車場の奥の方から撮った写真です。左の建物がレストランです。向こうの方から入ってきました。

建物が見えてきました。

建物の正面です。渡り石の先に入口があります。

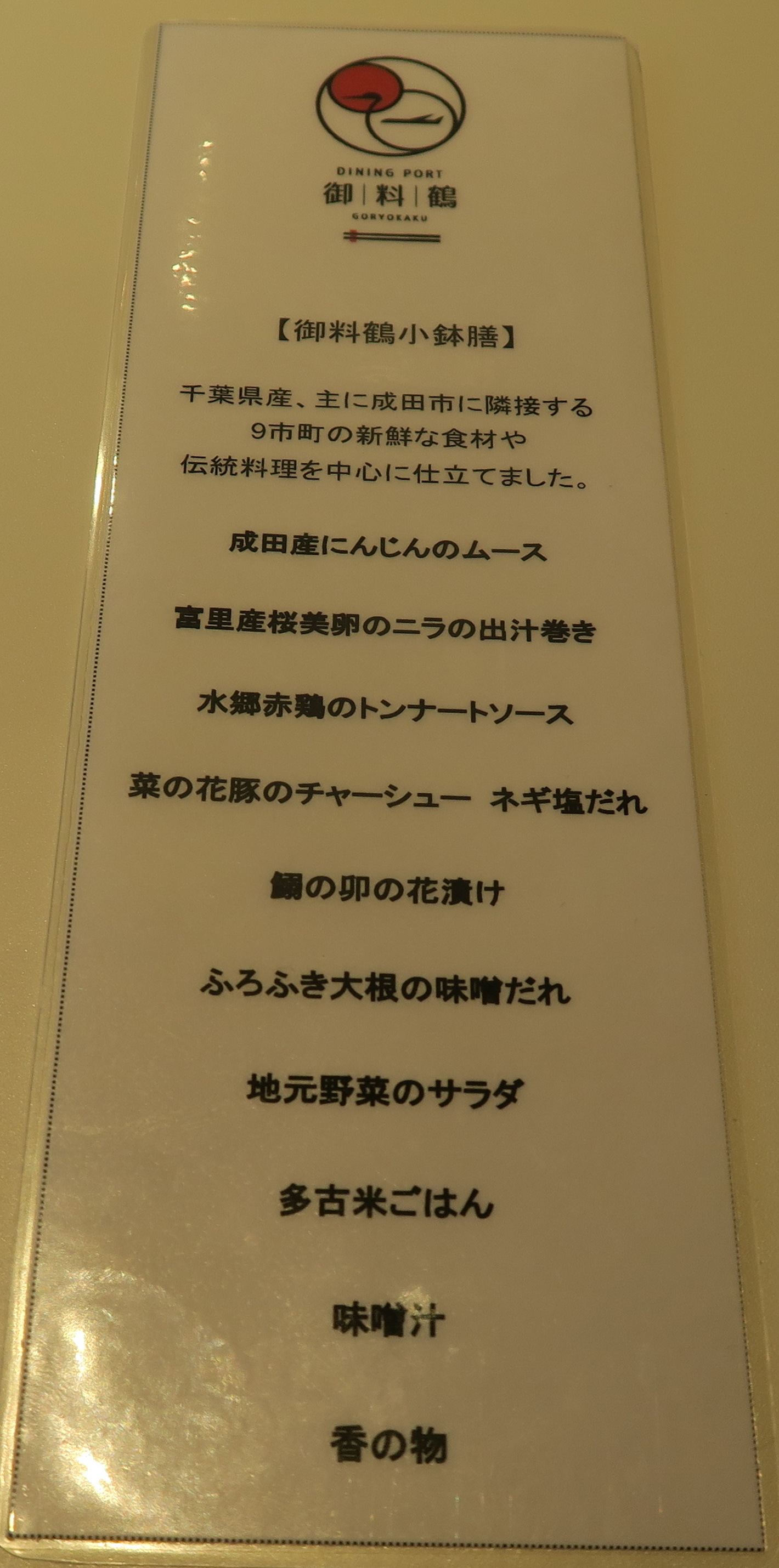

席に着くとメニューが出されました。私は御料鶴小鉢前にしました。のこりの2人は千葉県産せんば牛のすき焼き膳にしました。いずれの料理にもソフトドリンクが付いていてソフトドリンクのメニュー欄から好きなものを選びます。機内食風の料理もありました。国際線のラウンジで人気のビーフカレーも食べれます。懐かしく思う人や、食べたことのない人にお勧めです。

御料鶴小鉢前 2,300円

千葉県産せんば牛のすき焼き膳 2,500円

鰻の白醤油焼き膳 3,500円

本日のパスタ膳 1,650円~

千葉県産せんば牛の肉まぶし膳 3.500円

JAL特製オリジナルビーフカレー 1,700円

御料鶴でフライト気分 1,650円

キッズプレート 1,100円

久しぶりに会っての食事なので、ビールやお酒を飲みながらの話になりそうなのでフライドプテト(600円)も頼みました。

私はもちろんビールにいたしました。

車を運転していない方の友人は日本酒を頼みました。ただし私も半分くらいいただきました。

私が頼んだソフトドリンクはジンジャエールでした。この写真からお店の中の雰囲気が判っていただけると思います。

フライドポテトが出てきました。量もあり熱々だったのでこれを頼んだのは大正解でした。

御料鶴小鉢膳が出てきました。

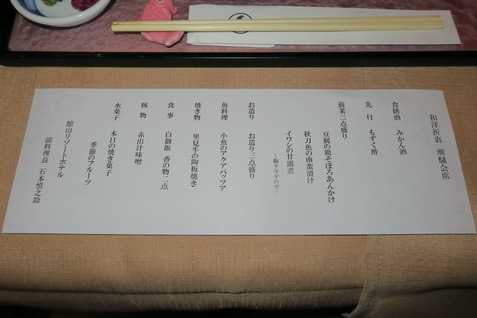

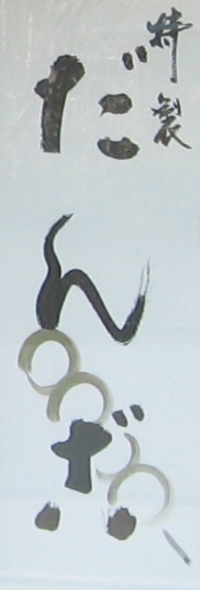

御料鶴小鉢膳だけは料理の名前が書かれた おしながき が出てきました。おしながき によれば、千葉県産、主に成田市に隣接する9市町の新鮮な食材や伝統料理を中心に仕立てているそうです。

御料鶴小鉢膳だけは料理の名前が書かれた おしながき が出てきました。おしながき によれば、千葉県産、主に成田市に隣接する9市町の新鮮な食材や伝統料理を中心に仕立てているそうです。成田産にんじんのムース

富里産桜美卵のニラの出汁巻き

水郷赤鶏のトンナートソース

菜の花ぶたのチャーシュー ネギ塩だれ

鰯の卯の花漬け

ふろふき大根の味噌だれ

地元野菜のサラダ

多古米ごはん

味噌汁

香の物

こちらが小鉢類です。

こちらが「地元野菜のサラダ」のサラダです。見るからに新鮮そうでした。

そしてこちらが「菜の花ぶたのチャーシュー ネギ塩だれ」です。

こちらは「水郷赤鶏のトンナートソース」だと思います。

こちらが「成田産にんじんのムース」のようです。食べる前は、この料理だけは名前が判りませんでした。

こちらは「ふろふき大根の味噌だれ」です。

こちらは「富里産桜美卵のニラの出汁巻き」です。

こちらは「鰯の卯の花漬け」です。おしながきでは魚の名前のところが鯛のようにも見えましたが、鰯(いわし)でした。千葉といえば鰯が有名です。

そして、香の物と

味噌汁です。

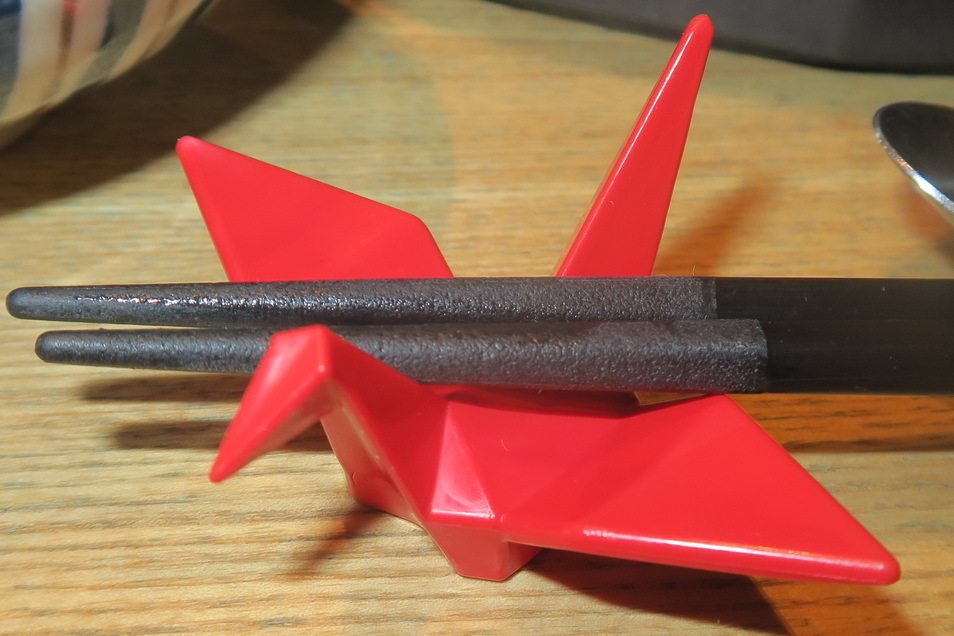

JALらしい箸置きが使われていました。

拡大いたしました。

箸なしの写真も紹介します。

ビールは2杯目を注文してしまいました。

友人2人が選んだ「千葉県産せんば牛のすき焼き膳」です。

お椀を開けた写真も撮らせてもらいました。

私は食べていないのでわかりませんでしたが、これはおいしかったようです。確かに見ただけでも美味しそうでした。

「千葉県産せんば牛のすき焼き膳」が出てきたところで記念写真をスタッフの方に撮ってもらいました。私は真ん中です。いい記念になりました。

料理がそろった写真です。上の写真から切り取りました。

この中に飛行機(B777-200)の部品を使って作ったモニュメントがあります。新型コロナ禍のためにB777-200は早期退役となったそうです。

話は尽きなかったのでコーヒーも頼みました。

今の季節は寒いので使えませんが、外のエリアでも食事ができるようになっていました。お店を紹介します。

名前 Dining Port 御料鶴 (ダイニングポート ゴリョウカク)

住所 千葉県成田市川上245-219

電話 0476-36-5272

営業 平日 11:00~15:00 土日祝 11:00~16:00

定休 不定期(月に1日メンテナンス作業のため休業)

SV https://goo.gl/maps/yho6nigXPW5muxQX9 3D

食べ終わった後は京成成田駅に送ってもらいました。約2時間の楽しい食事会でした。次回はゴルフのメンバーも加わって2023年1月22日に決まりました。SV

臼井八景を廻ってきました。 [千葉]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。2022年12月19日再掲載 タイトル:臼井八景を廻ってきました。

前記事の下高野館で臼井八景のことを記載したのを機会に本記事「臼井八景を廻ってきました。」を再掲載させていただきました。

前記事の下高野館で臼井八景のことを記載したのを機会に本記事「臼井八景を廻ってきました。」を再掲載させていただきました。偶然にも2022年12月18日に八千代栗谷遺跡研究会主催で行われた「臼井田宿内砦と臼井城の見学会」に参加させていただきました。

見学会では郷土史家の蕨由美(わらび ゆみ)さんが説明をしていただきました。佐倉道を歩く会の方も参加されていたお話をうかがいました。上の写真は臼井城の近くにある太田道灌の弟の太田図書(太田資忠)の墓の前で説明を聞いている写真です。太田図書はこの場所で討死したそうです。臼井城には臼井八景の第六景の城嶺夕照(じょうれいせきしょう)があります。私が初めて行った臼井田宿内砦での見学会の様子は近いうちに紹介したいと思います。

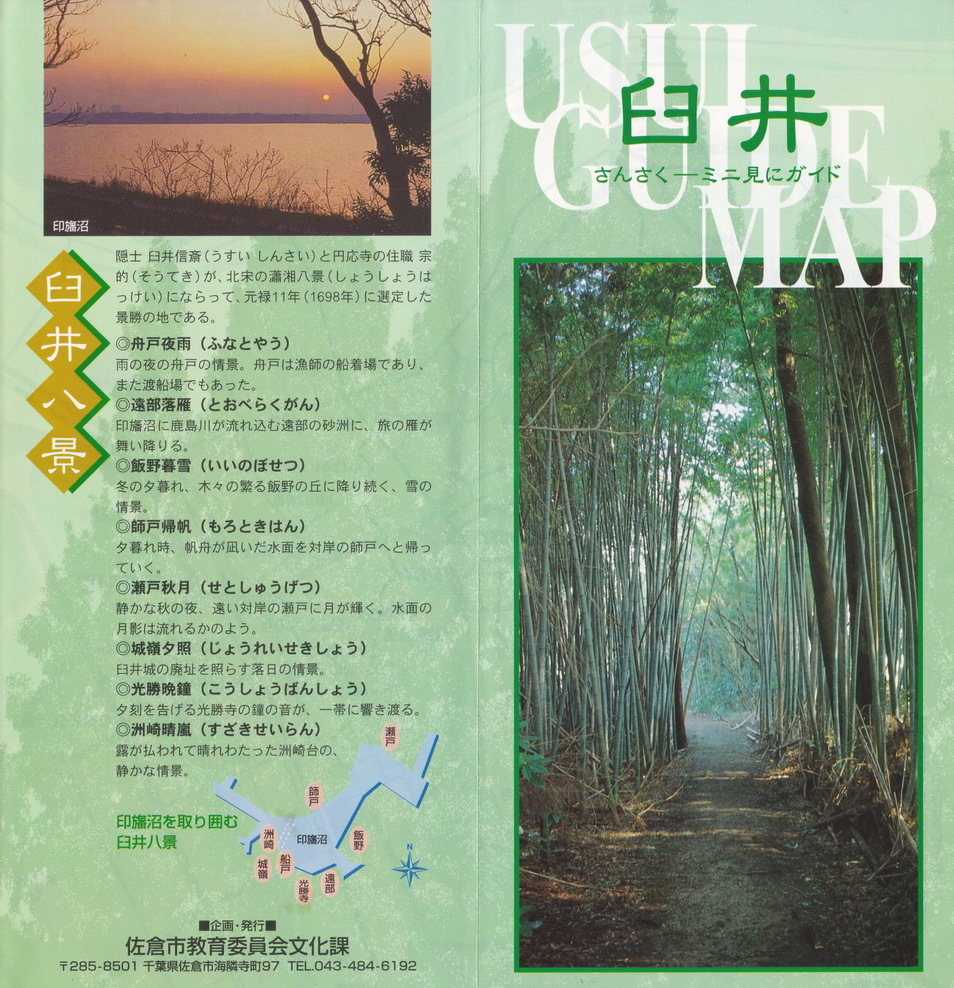

見学会では郷土史家の蕨由美(わらび ゆみ)さんが説明をしていただきました。佐倉道を歩く会の方も参加されていたお話をうかがいました。上の写真は臼井城の近くにある太田道灌の弟の太田図書(太田資忠)の墓の前で説明を聞いている写真です。太田図書はこの場所で討死したそうです。臼井城には臼井八景の第六景の城嶺夕照(じょうれいせきしょう)があります。私が初めて行った臼井田宿内砦での見学会の様子は近いうちに紹介したいと思います。見学会で臼井八景の紹介が入った臼井に関する

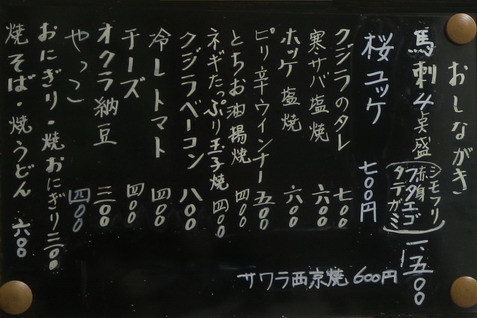

パンフレット(さんさく-ミニ見にガイド)をいただいたので掲載します。臼井城と宿内砦の辺りは江戸時代の成田山詣の宿場町として栄えた臼井宿で、各所に残る史跡や街並みや寺院から当時の雰囲気が想像されます。右の写真は宿内砦跡で撮っていただいた見学会の記念写真です。クリックするとパンフレット全体を表示します。

パンフレット(さんさく-ミニ見にガイド)をいただいたので掲載します。臼井城と宿内砦の辺りは江戸時代の成田山詣の宿場町として栄えた臼井宿で、各所に残る史跡や街並みや寺院から当時の雰囲気が想像されます。右の写真は宿内砦跡で撮っていただいた見学会の記念写真です。クリックするとパンフレット全体を表示します。

2022年12月19日 本記事への累計 アクセス数:7,256 nice:145 コメント:27

2011年10月10日掲載 タイトル:臼井八景を廻ってきました。

より大きな地図で臼井八景 を表示→ポチッ (クリック)

私が住んでいる近くに印旛沼があります。その印旛沼の景観で臼井八景(うすいはっけい)と言われるものがあることを最近いただいたブログへのコメントで知り、さっそく自転車で日曜日(2011年10月9日)、八景すべて廻ってきました。臼井八景とは江戸から臼井村に隠棲した「信斉」と当時の円応寺住職であった「宋的」により中国の瀟湘(しょうしよう)八景にならって元禄11年(1698年)に印旛沼の美しい風景の中から臼井の八景を選び出したものです。上の航空写真の緑のマークが臼井八景の場所で、そこには佐倉市の掲示板が立てられていました。赤いラインが自転車での散策ルートです。左側(西側)から来て臼井八景を廻ったあと元の道を戻りました。

第一景 舟戸夜雨(ふなとやう) 船戸大橋近く

第二景 遠部落雁(とうべのらくがん) 西印旛沼自転車道路沿い

第三景 飯野暮雪(いいのぼせつ) 西印旛沼自転車道路沿い

第四景 師戸帰帆(もろときはん) 船戸大橋近く

第五景 瀬戸秋月(せとしゅうげつ) 西印旛沼自転車道路沿い

第六景 城嶺夕照(じょうれいせきしょう)臼井城址(臼井城公園)

第七景 光勝晩鐘(こうしょうばんしょう)光勝寺

第八景 洲崎晴嵐(すざきせいらん) 八幡台第一公園

これが第一景の舟戸夜雨(ふなとやう)の掲示板です。臼井八景には自転車で廻ったので記念のために自転車と掲示板を一緒に撮らせてもらいました。残りの掲示板に関しても全て自転車と一緒に撮りました。掲示板の写真をクリックすると、書かれているいる文字が読める大きさの画面が出るように設定いたしました。掲示板の下の写真は、掲示板の位置から見れる景色ですが城嶺夕照と光勝晩鐘と洲崎晴嵐の場所からは印旛沼が見れないので、近くの見晴らしのよい場所からの写真です。

漁する船戸の浪のよるの雨 ぬれてや網の縄手くるしき

こちらが第二景の遠部落雁(とうべのらくがん)です。臼井城からは最も遠い場所になります。西印旛沼自転車道路沿いにあります。

印旛沼の干拓は江戸時代に入ってから行われたことから臼井八景が選定された1698年ごろは自転車道路沿いは陸地ではなく印旛沼の中であったために、当時に景色を眺めたのは、もっと内陸の今の住宅地あたりだと思います。

手を折りて ひとつふたつと かぞふれば みちて とおべに 落つる雁がね

こちらが第三景の飯野暮雪(いいのぼせつ)です。こちらも西印旛沼自転車道路沿いです。東側にある丘の印旛沼サンセットヒルズに登ると森鷗外之詩の碑があり、転用させていただいた右の小さな写真のようなダイヤモンド富士も見ることが出来ると聞きました。

こちらが第三景の飯野暮雪(いいのぼせつ)です。こちらも西印旛沼自転車道路沿いです。東側にある丘の印旛沼サンセットヒルズに登ると森鷗外之詩の碑があり、転用させていただいた右の小さな写真のようなダイヤモンド富士も見ることが出来ると聞きました。ふり積る雪の夕べを見ぬ人に かくと いひのの ことの葉もなし

こちらが第四景の師戸帰帆(もろときはん)です。船戸大橋近くからの景色です。白鷺が沢山いました。景色の写真はクリックすると拡大します。

もろ人の諸戸の渡り行く舟の ほのかに見えて かえる夕ぐれ

こちらが第五景の瀬戸秋月(せとしゅうげつ)です。こちらも西印旛沼自転車道路沿いでする。

もろこしの 西の湖かくやらん には照る浪の 瀬戸の月影

こちらが第六景の城嶺夕照(じょうれいせきしょう)です。臼井城跡からの景色です。掲示板は臼井城跡である臼井城公園の入口に立っているため掲示板の位置からは印旛沼の景色は見えません。写真の景色は本丸跡から撮ったものです。

いく夕べ 入日を峯に送るらん むかしの遠くなれる古跡

こちらが第七景の光勝晩鐘(こうしょうばんしょう)です。掲示板は丘の中腹にある光勝寺に立てられていたので丘の上まで上がって景色の写真を撮りました。

けふも暮れぬ あはれ幾世をふる寺の 鐘やむかしの音に響くらん

こちらが第八景の洲崎晴嵐(すざきせいらん)です。 八幡台第一公園です。ここは住宅地の真中になるために、この公園からは右の写真のように印旛沼を見ることが出来ません。丘の上から降りて同じ方向の写真を掲載しました。この景色を高い位置から見たのが洲崎晴嵐です。

こちらが第八景の洲崎晴嵐(すざきせいらん)です。 八幡台第一公園です。ここは住宅地の真中になるために、この公園からは右の写真のように印旛沼を見ることが出来ません。丘の上から降りて同じ方向の写真を掲載しました。この景色を高い位置から見たのが洲崎晴嵐です。ふき払い雲も嵐もなかりけり 州崎によする波も静かに

臼井八景発祥の地と呼ばれている円応寺です。今から300年以上前の円応寺二十四世住職の玄海(宋的)と江戸から隠棲した「信斉」によって臼井八景が考えられたことから、このお寺が「臼井八景発祥の地」と呼ばれているわけです。信斉の子孫は臼井城主となります。正式名を臼井秀胤と言います。

光勝晩鐘のある光勝寺も趣のあるお寺なので写真を紹介いたします。

城嶺夕照である臼井城跡は臼井城址公園となっています。冒頭の航空写真で印旛沼の周りの水田は江戸時代以降に干拓されたために水田の部分が印旛沼であったと想像すると臼井城は南側以外は印旛沼に囲まれた堅固な城であったと想像できます。

一緒に撮らせてもらった私の自転車を紹介いたします。→ポチッ

下の3枚の地図はネットから拝借した昔の地図です。これは昔の臼井城です。今は水田の部分は印旛沼でした。つまり上の写真の位置からは、もっと手前まで湖があり大きく広がっていました。

さらに古い時代(約1000年前)は霞ヶ浦や北浦、さらには手賀沼とつながていて印旛沼のあたりは印旛浦と呼ばれ、香取海という汽水の内海の一部でした。江戸幕府の度重なる干拓および洪水対策の利根川治水工事(利根川の流れを東京湾から銚子から太平洋に注ぐ川に変える工事)、それに伴う土砂の流入、さらには近年の干拓および治水工事により徐々に現在の印旛沼に変わっていきました。

6000年前から5000年前の関東平野も紹介いたします。

戦国時代の城 下高野館(しもこうや やかた) [千葉]

2022年12月15日追記 タイトル:下高野館の発掘の結果が出ました。

地元で「下高野館」と呼ばれる右下の写真の小高い丘の上は城館跡とされていましたが、推定の域を出ていませんでした。

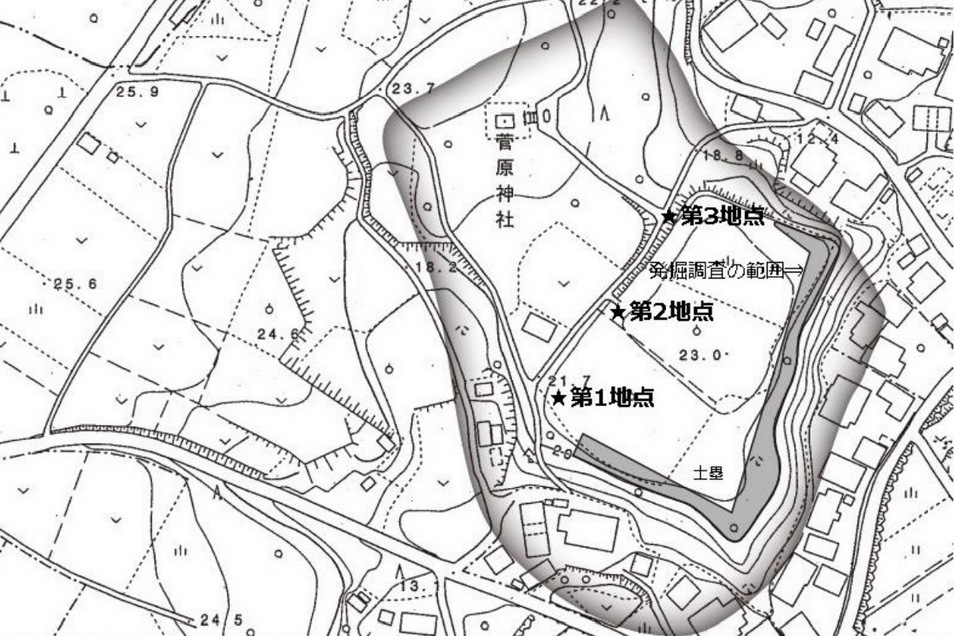

2021年2月3日に追記させていただいたように2020年10月中旬から2020年12月20日過ぎまで大規模な発掘が行われて、発見された中世の土塁と堀や地下式坑の遺構や、掘り出された鎌倉期の中国製青磁器や15 世紀の瀬戸・美濃焼陶器片などの遺物などや過去の調査を入れて2022年に郷土史家の蕨由美(わらび ゆみ)さんによりまとめられた報告書が刊行されて、下高野館は中世城館跡という立地の性格が明らかになりました。その記載部分を枠内に転記させていただきました。

2021年2月3日に追記させていただいたように2020年10月中旬から2020年12月20日過ぎまで大規模な発掘が行われて、発見された中世の土塁と堀や地下式坑の遺構や、掘り出された鎌倉期の中国製青磁器や15 世紀の瀬戸・美濃焼陶器片などの遺物などや過去の調査を入れて2022年に郷土史家の蕨由美(わらび ゆみ)さんによりまとめられた報告書が刊行されて、下高野館は中世城館跡という立地の性格が明らかになりました。その記載部分を枠内に転記させていただきました。2.下高野 天神の板碑群と発掘調査で明らかになった中世城館址の立地

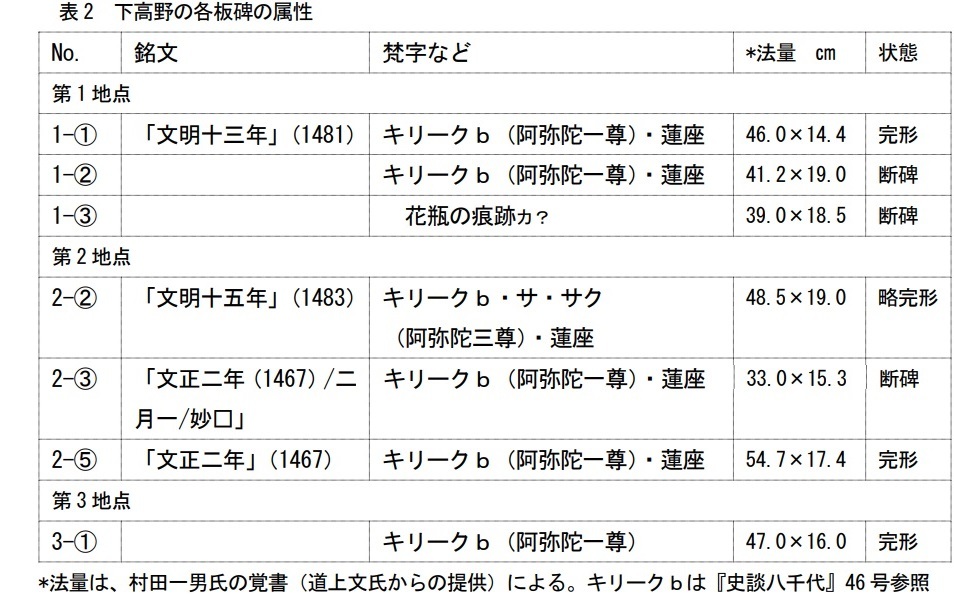

『通史編』一覧表の「X 下高野・天神」の文正 2 年銘 2 基、文明 13 年・15 年銘各 1 基、年号不明 3 基の計 7 基について、道上氏から提供いただいた村田顧問の手書きの覚 書を参照し、掲載を許可いただいた市博物館所蔵の拓本を地点別に紹介する。

板碑群 3 地点の板碑数は断片を含めると全 13 点、うち梵字・年号銘のある 7 基を採 拓し、『通史編』一覧表に反映させている。

13 点の板碑の現状は、『史談八千代』46 号掲載の写真と航空地図で示したとおり、第 1~3 地点に集積されていている。

この板碑群 3 地点を含む天神遺跡 a 地点台地の縁部分が 2020 年に発掘調査され、 2022 年 3 月に報告書(*4)が刊行された。調査では、中世の土塁と堀、地下式坑の遺構 や、鎌倉期の中国製青磁器や 15 世紀の瀬戸・美濃焼陶器片などの遺物が検出され、これ までも推定されていた中世城館跡という立地の性格が明らかになった。

更に今までに見つかった板碑に関しても報告されていたので

下高野の板碑を紹介いたします。下の表は報告書の中の下高野地区で見つかった7つの板碑の属性です。板碑の大きさを知っていただくためにkazuさんに案内されて板碑を見に行った時の写真を右に紹介します。板碑を持っているのがkazuさんです。写真の板碑は文明十三年と書かれた1―①の板碑です。

下高野の板碑を紹介いたします。下の表は報告書の中の下高野地区で見つかった7つの板碑の属性です。板碑の大きさを知っていただくためにkazuさんに案内されて板碑を見に行った時の写真を右に紹介します。板碑を持っているのがkazuさんです。写真の板碑は文明十三年と書かれた1―①の板碑です。

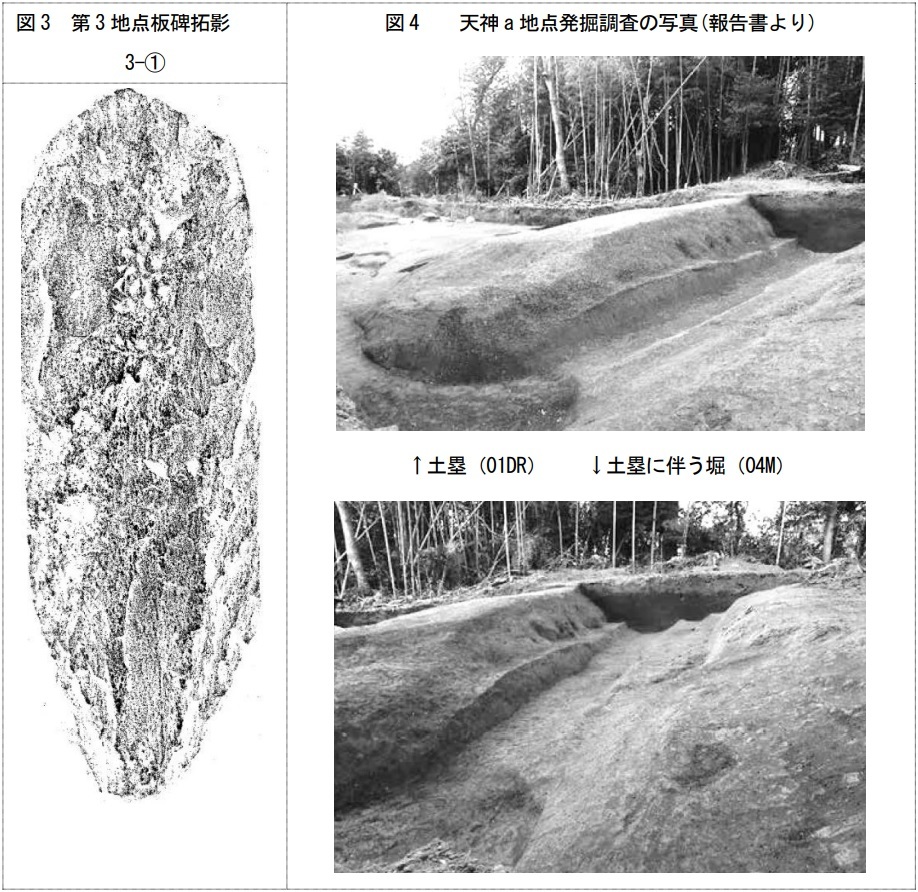

こちらは第 1 地点と第 2 地点の板碑群拓影です。報告書から転用させていただきました。

第 3 地点板碑拓影や2020年の発掘時の写真も紹介します。こちらも報告書から転用させていただきました。

参考:「天神遺跡 a 地点」発掘調査報告書の第 6 節 まとめの中世から転載

遺構は,南北の台地縁辺に,01M・06M の横堀を造り,最南部に土塁を巡らした主郭を配置している。 土塁には,04M が郭内の防御用堀として掘られている。調査区中央及び北側の遺構群である 01SK・01P・21 ~ 22P・03M は土地利用上,平時での所産と想定したい。

遺物は,22P から 13 世紀中頃~ 14 世紀初頭の中国産青磁連弁文口折皿が出土している。また,15 世紀代の瀬戸美濃焼平碗が同じく 22P から,46P から瀬戸・美濃焼直縁大皿が出土している。戦国後期以前の地域拠点としての土地利用が想定される。

調査範囲外からは,五輪塔・宝篋印塔・板碑等中世の石碑が集積ないし祀られている。 この内,板碑には年代が刻まれており,文正 2 年(1467),文明 15 年(1483)等と 15世紀後半の葬祭儀式の一端を示している。また,近隣住民の方々は,「深山」・「小沢」・「立石」姓が多く,千葉氏系の出自を示していることから,臼井氏や臼井原氏との関連性が考慮される。

筆者注:M=溝(堀) SK=台形成形区画 P=ピット(土坑) DR=土塁

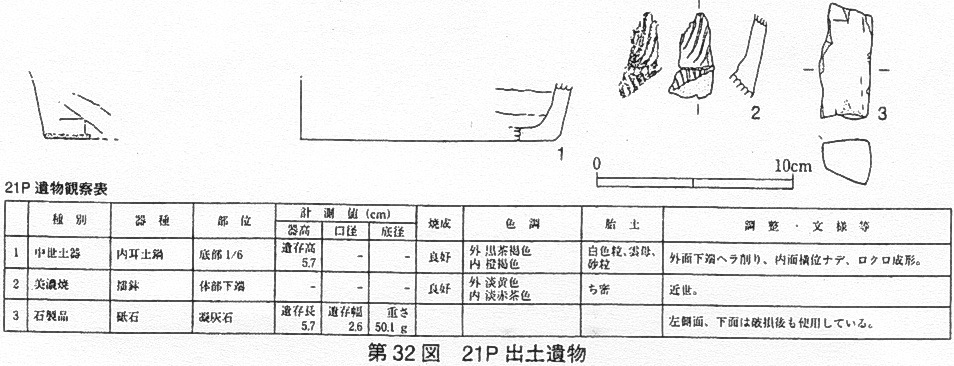

発掘で出て来た出土品(出土遺物)の資料を2022年12月18日の宿内砦と臼井城の見学会(右の写真)で頂いたので追加掲載いたしました。21P(第32図)からの出土品は中世時(内耳土鍋)と美濃焼(擂鉢)と石製品(砥石)の3点が出土しました。

発掘で出て来た出土品(出土遺物)の資料を2022年12月18日の宿内砦と臼井城の見学会(右の写真)で頂いたので追加掲載いたしました。21P(第32図)からの出土品は中世時(内耳土鍋)と美濃焼(擂鉢)と石製品(砥石)の3点が出土しました。

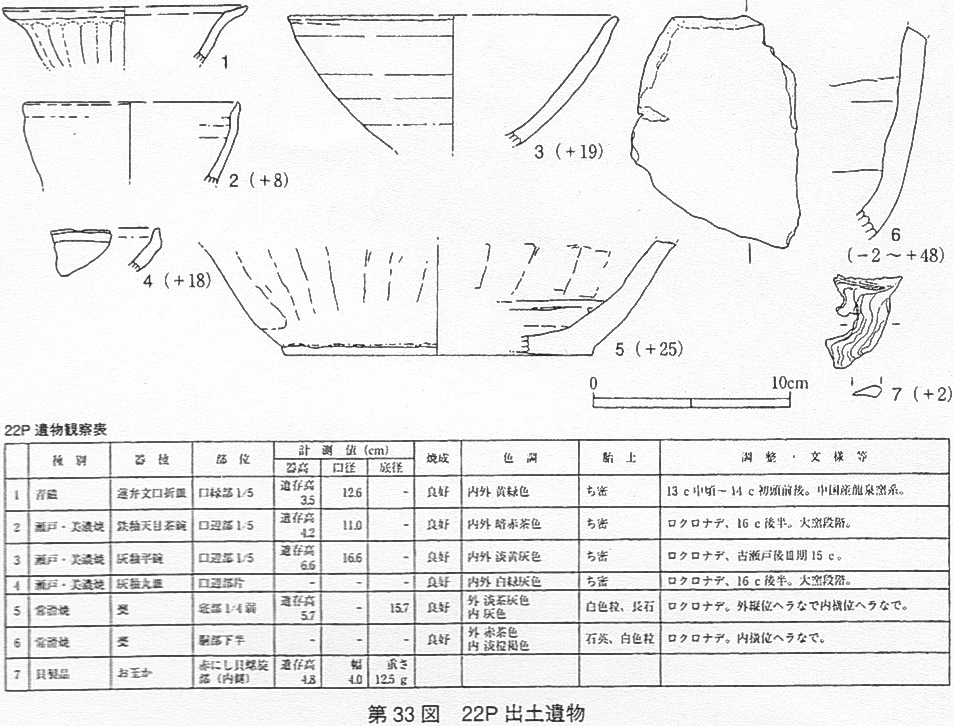

22P(第33図)からは青磁(蓮弁文口折皿)と瀬戸・美濃焼(鉄袖天目茶碗)と瀬戸・美濃焼(灰袖平椀)と瀬戸・美濃焼(灰袖丸皿)と常滑焼(受)と常滑焼(受)と貝製品(お玉か)の7点が出土しました。

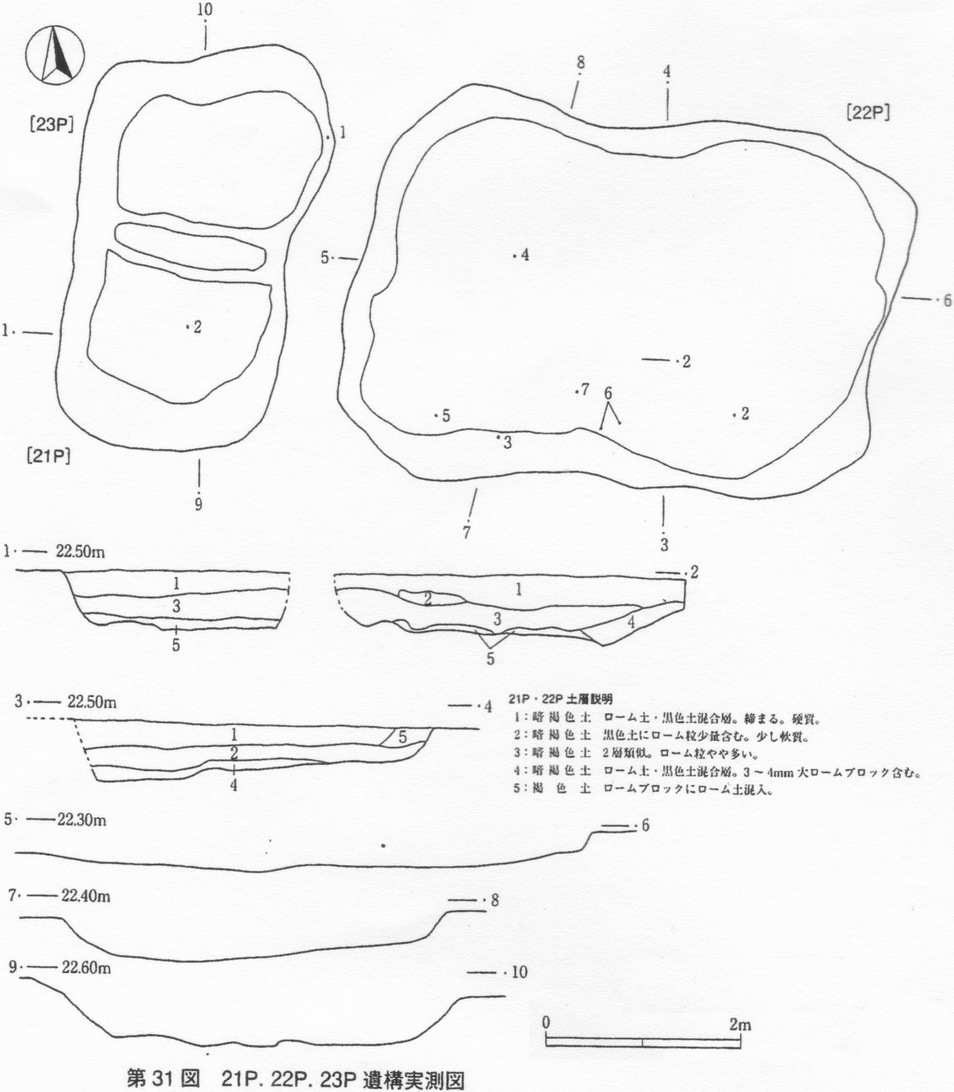

2022年12月18日に発掘の遺構の実測図もいただいたので掲載いたします。

下高野館(しもこうや やかた)の歴史は判りませんが、下高野館の役目の一つであったと思われるのが臼井城の守りであることから、臼井城の下記の歴史から

下高野館の歴史を感じることが出来ると思います。右の小さな写真と下の写真は臼井八景を自転車℃廻った時に撮った臼井城です。右の小さな写真は臼井城から印旛沼を見下ろした景色です。ここに立つと城主になった気分になるかもしれません是非ともクリックしてみてください。

下高野館の歴史を感じることが出来ると思います。右の小さな写真と下の写真は臼井八景を自転車℃廻った時に撮った臼井城です。右の小さな写真は臼井城から印旛沼を見下ろした景色です。ここに立つと城主になった気分になるかもしれません是非ともクリックしてみてください。12世紀中頃 臼井常康が築いたと伝わるが定かではない

14世紀中頃 本格的城郭として整備される

1479年(文明11年)太田道灌の率いる上杉方に攻められ篭城(7ケ月)の後落城

1557年(弘治03年)臼井久胤の後見として原胤貞が入り原氏の支配下となる

1551年(天文19年12月 旧暦)とする説もある

1561年(永禄09年)上杉謙信に呼応した里見側の正木信茂に攻められ落城

1564年(永禄07年)原胤貞が奪還

1566年(永禄09年)臼井城の戦いで上杉・里見勢に攻められるが、これを退ける

1574年(天正02年)生実城が里見氏の手に落ちたため原氏の本拠となる

1590年(天正18年)小田原征伐により原氏が滅び、豊臣側に接収された

1604年(慶長09年)酒井家次の高崎移封に伴い廃城となった

1610年(慶長15年)佐倉城が完成するに至ってその役目を終えた

2021年2月3日追記 タイトル:下高野館の発掘が行われました。

千葉県八千代市下高野の上の写真の小山の上には土塁などが確認されており戦国時代には小城館があったとされています。小城館の当時の呼名は分かりませんが、現在は下高野館(しもこうや・やかた)と呼ばれています。その下高野館があった辺りの発掘が行われたので、2013年に掲載した記事に追記する形で紹介いたします。発掘の写真8枚⦅①~⑧)は以前記載した中で「地元のKさん」と紹介した方に提供していただきました。Kさんは辻切り(藁の大蛇)や庚申塔などの地域の風習を教えていただくなど大変にお世話になっている方です。コメント欄では kazu という名でコメントをしていただいている方でもあります。私自身は発掘は見ていないので説明を受けた内容で掲載いたしました。発掘は2020年10月中旬に始まり2020年12月20日過ぎまで行われたそうです。発掘の埋め戻し工事は2021年1月5日~2021年1月20日頃まで行われたそうです。

今回の発掘エリアを航空写真に書き込みました。緑色に着色した部分です。埋め戻し後しか見ていないので、発掘のために整地された部分も含めたエリアに着色いたしました。

①下高野館跡の発掘

周辺より高台になった最も南西側の発掘場所の写真です。結構大規模に行われたことを写真で知りました。

同じ場所を2021年2月2日に撮った写真です。埋め戻された後のためすでに整地されていました。残された切り株でも判るように木と竹で覆われていたために全貌は全く分かりませんでした。

②下高野館跡の発掘

上で紹介した①の写真は北東から撮った写真ですが、こちらは南西方向から撮った発掘中の写真です。この写真から発掘時の写真を撮った時、太陽は南西方向にあったことが分かります。他の発掘時の写真の撮影方向を影の方向から推定することが出来ます。

同じ場所を2021年2月2日に撮った写真です。②の写真に写っている小屋がこちらの写真にも写っているので同じ場所を撮ったものだと判っていただけると思います。

③下高野館跡の堀

発掘により堀も発見されたそうです。以前に紹介した天神様境内にある右の写真の甲人大明神に立石家が祀った兜(甲)が、この堀に落ちていたいたのではないかと想像されるそうです。昔に下高野館の堀で兜(甲)が発見されて、その甲を天神様境内に祠(甲人大明神)を作り祀ったと伝えられているためにその堀だと考えられたわけです。残念ながら甲自体は失われてしまって今は見ることが出来ないそうです。

掘りがあったと思われる場所の写真を撮りました。上の堀の後の写真の背景部分が少ないので確実ではありません。

④戦国時代のお墓

戦国時代のお墓も発掘されたそうです。コメント欄のkazuさんの説明(2021-02-04 08:43)によれば発掘エリアの最も北東側で発見されたそうです。

⑤中世の住居跡

発掘場所の中の北東方向には中世の住宅跡もあったそうです。館跡からは食料保存の「むろ」は見つかりましたが出土品はなかったようです。

⑥中世のかまど跡

中世の住宅のかまど跡もみつかりました。

中世の住居跡の場所も背景から想定してみました。このエリアの一番奥に④の戦国時代のお墓があったそうです。

⑦奈良・平安時代の住居跡

奈良・平安時代の住居跡も見つかったそうです。おそらく中世の住居跡よりは北西側になるのだと思います。

奈良・平安時代の住居跡も想定してみました。埋め戻し前に見に来なかったのを悔いております。正確な場所が分かった場合は写真を差し替えさせていただきます。

⑧縄文時代の住居跡

縄文時代の住居跡まで見つかったそうです。縄文式の住居跡付近からは、矢じりや小さな石器は多数見つかったようです。分析はこれからで確定ではありませんが、物を切るのに使われたと思われる石器のような石も見つかったそうです。残念ながら土器や壺などは見つからなかったようです。

前に来た時は沢山の木や竹が生い茂っていた下高野館の辺りからは景色を見ることが出来ませんでしたが、発掘のお陰で見晴らしが良くなりました。

最も南西の場所に基準杭がありました。

基準杭の辺りから見た景色です。

下高野館の発掘し埋め戻したところの動画を2021年2月3日に撮ったので紹介します。上の写真の基準杭があった最も南西の場所から発掘現場を回って元の場所に戻って来るところまでを撮っています。元に戻ると繰り返し最初から表示するように設定しています。すべて見ていただくと位置関係が判っていただけるのかもしれません。

2013年6月3日掲載 タイトル:戦国時代の城 下高野館

今から600年~400年前の千葉県の印旛沼の西側地域には、すでに紹介した小竹城や先崎城や井野城のように防御のための城が沢山あったことが知られています。その小竹城や先崎城の近くには、同じような役目を持っていたと思われる館の痕跡が、写真の小山の中に見つかっています。また麓の人たちの家にも館があったことが言い伝えられています。その館は八千代市下高野地区にあることから「下高野館」と呼ばれています。こちらの写真は館から南東方向から撮りました。

その下高野館が建っていたと思われる場所を航空写真にマークいたしました。この小山は東、西、南の方向に対しては高台になっていますが北に広がる台地とは同じ高さで、その台地から舌状に突き出た部分なのです。

地形的には先崎城と類似しています。

より大きな地図で 下高野館 を表示

真上からではなく、斜めから見た航空写真も紹介いたします。こちらは発掘前の航空写真です。上の航空写真と比較すると、発掘のために住宅に近いエリアの木を伐採したことが分かります。クリックすると広い範囲をを表示するので、周りの建物の雰囲気が判ると思います。

このあたりの景観を動画で紹介いたします。 興味のある方はプレーボタン( ► )をクリックしてみてください。

最初の画面の中心が先崎城で、画面が左方向に移動して一度ズームする場所が下高野館(下高野城)が建っていた高台です。右の写真をクリックすると別画面で動画を見ることが出来ます。

最初の画面の中心が先崎城で、画面が左方向に移動して一度ズームする場所が下高野館(下高野城)が建っていた高台です。右の写真をクリックすると別画面で動画を見ることが出来ます。下高野館と先崎城は直線距離で530mでした。

南西方向から下高野館があったあたりを見たものです。この森の中に土塁の遺構が残っています。下高野館の奥の台地は梨畑や畑が広がっていました。下高野館ではなく、上で書いた(下高野城)は一般的な呼び方ではありませんが、下高野城と書いた理由は後で説明いたします。

小山を拡大すると斜面に、小さな祠(ほこら)があります。この小祠は、下高野館が建っていたあたりの土地の所有者(Mさん)の家の氏神様とのことでした。お願いして、高台のあたりを下高野の地元のKさんに2013年5月31日に案内していただいたときに偶然にも高台の畑のあたりで、その所有者のMさんに会うことが出来ことから小山の中に入らせていただいた上に案内までしていただきました。さらに写真撮影の許可もいただきました。

これがMさんの家の氏神様の祠(ほこら)です。祠の奥が、館の周囲にあったと思われる土塁の一部です。写真の中で右端に写っている方がMさんです。

祠の中の飾りも撮らせていただきました。初めて見るもので真新しい飾りで、この祠が大切に受け継がれていることを感じました。

Mさんの家では氏神だけてなく、この稲荷大明神も祀られておりました。2つの守り神があるのは珍しいとKさんから教えていただきました。

Mさんの家では氏神だけてなく、この稲荷大明神も祀られておりました。2つの守り神があるのは珍しいとKさんから教えていただきました。Mさんの家では辻切りを始め、成らせ餅、節分、サナブリ、カッキリなど、昔からの多くの伝統行事を守っておられます。これだけたくさんの伝統行事を続けられている家は貴重な存在だと思います。右の写真のように「広報よちよ」にも何度か掲載されました。今年の2013年2月14日のNHKのおはよう日本で「下高野の辻切り」が放映されました。同じ2月14日ですがNHKの「こんにちは いっと6けん」でMさんの家の節分行事(右の写真)が放映されたくらいです。

放送内容は辻切りの記事の後半で紹介させていただきました。→ポチッ

放送内容は辻切りの記事の後半で紹介させていただきました。→ポチッ2012年の2月29日にもNHKで千葉県の色々な民俗行事の紹介の中でMさんの奥さんも出演されたそうです。

館があったと思われる場所を囲むように土塁がありました。土塁の上を歩いている方がMさんです。写真を撮られている方が、民俗博物館やこの場所を案内していただいた地元のKさんです。これは館の西方向の土塁です。

北側の土塁から上の写真を撮った方向の写真です。

この石碑の中央には「身魂霊神」と書かれており左右にはカタカナ交じりの漢字で、石碑に由来が書かれていました。写真をクリックすると、完全ではありませんが、その文章を読むことが出来ると思います。

文章は 「昔 大石某ナル者 此地 居城ヲ構ヘタリト伝フモ記録存セス・・・」

と始まり「記載ナク年代不詳其ノ後我祖先此處ニ住居ヲ定メ・・・」

と続き 「大石氏を身魂?神ト祭リテ以テ・・・」

と続き 「其ノ由緒ヲ傅フルモノナリ」と締めくくっています。

この石碑は1925年に立石幸造さんが後世に伝えるために建てたものです。立石幸造さんは現在の当主の先祖の方と思われます。将来のことを考えて倉に残された資料や代々伝えられてきたことを石碑に残したものと思われます。内容から見ると大石氏が城を構えたと書かれていることから城主の姓は大石であったことになります。また「館」ではなく「城」の言葉が使われており、しっかりとした土塁に周囲を囲まれていたことから下高野館は「大石城」あるいは「下高野城」と表現できるのかもしれません。

館跡に近い場所から、今までに13枚の板碑(いたび)が見つかりました。写真はその板碑です。板碑は中世仏教で使われた供養塔で、板状に加工した石材に梵字=種子(しゅじ)や被供養者名、供養年月日、供養内容を刻んだもので鎌倉幕府(1185~1333年)の武士の信仰に強く関連すると考えられているそうです。一番右の板碑には梵字が読み取れます。

下高野地区は立石さん、小澤さん、深山さんの3つ姓で構成されており、いずれも千葉氏とゆかりのある姓であることから、下高野館も千葉氏系の館主であったと考えられています。

書かれている文字を読むため所有者のMさんに坂碑を抜いていただきました。写真をクリックすると文字が書かれていることが判ると思います。文字は正確には読めませんでしたが全体の形が判ることから546年前の古さが伝わってきました。発見された板碑のなかで古いものは文正2年(1467年)であることから、少なくとも戦国時代の少し前から館があったものと考えられています。一方、距離的にも関係が深かったと考えられている先崎城は臼井城の支城であったことから下高野館も臼井城(12世紀中頃~1604年廃城)の支城であったと考える方が多いようです。参考にこの時代の年代を書いておきます。最大の戦いは1566年に上杉謙信が臼井城を攻めて謙信が敗退した時ですが、それ以外に臼井城に関わる戦いが記録されているのが1479年、1561年、1564年などがあります。

鎌倉時代 1185~1333年 板碑の起源

室町時代 1336~1573年

建武の新政 1333~1336年

南北朝時代 1336~1392年

戦国時代 1493~1590年 印旛沼周辺での戦いの時期

安土桃山時代 1573~1603年

江戸時代 1603~1868年

板碑は発掘された場所の近いところに祀られていました。

この坂碑は「大先祖 八良右エ門 之墓」に祀られていました。

小山の上から館跡の方向(南方向)を撮ったものです。この畑からも沢山、板碑が発見されたそうです。

館があったあたりは東側、南側、西側は急な崖になっていることから北側から上がっていきます。この道は梨園に軽トラックが上がっていくために整備されたものと思われます。道の脇にも太い木が生えていることから軽トラックが通れる道が整備される以前にも、元となった道があったと想像されます。昔、この元となった道が、空掘りだったのか、単なる小道だったのかは判りませんが、昔も北側のみが館に上がってこれる方向だったことは、まちがいないことである上に、この天満宮あたりは畑以外は、昔のままの地形と想像されることから、何らかの防衛のための地形だったのだと想像されます。直感的に、この道は空堀であったのではないかと感じました。左側の土手の奥に館がありました。左側の土手は単なる自然の地形なのか土塁なのかは今となって判断が難しいところですが、少なくとも入口に近いところは土塁になっていたのだと思います。畑で削られた部分を頭の中で復元してみると全体の形が判ってくるものと思います。

この写真は空堀かもしれない道を上り詰めたあたりです。今となっては確認はできませんが、道が空堀であったとするならば、つきあたり付近が昔の主郭への入口である虎口ということになります。そんな想像をしてみるとロマンを感じます。

これが空堀と思われる道の近くにある菅原神社です。 地元の方は天満宮と呼ばれていました。

天満宮の拝殿と本殿です。この近くの地域は江戸時代は幕府領と

旗本領と佐倉藩領で構成されていました。隣接する小竹村、井野村、青菅村、先崎村、上高野村は佐倉藩に属していました。下高野村は寺社除地という区分で272村で構成された印旛郡地域で1村だけの区分でした。寺社除地の定義はよくわかりませんが特別な地域であったようです。

旗本領と佐倉藩領で構成されていました。隣接する小竹村、井野村、青菅村、先崎村、上高野村は佐倉藩に属していました。下高野村は寺社除地という区分で272村で構成された印旛郡地域で1村だけの区分でした。寺社除地の定義はよくわかりませんが特別な地域であったようです。そんな下高野村に版木が伝えられていました。その版木から刷ったのが右の版画です。版画は大宰府天満宮・宮司・西高辻信長・氏により鑑定されたそうで右上に、宮司の「天満大自在天神」の添え書きが書かれていました。

菅原道真の別称に「天満大自在天神」があることから、こちらの天満宮は学問の神様ということで近隣の受験生の方が絵馬を奉納されていました。そんなこともあり菅原神社の名前が使われている気がします。絵馬には版画の「天満大自在天神」が使われている、ここだけの絵馬です。

菅原道真の別称に「天満大自在天神」があることから、こちらの天満宮は学問の神様ということで近隣の受験生の方が絵馬を奉納されていました。そんなこともあり菅原神社の名前が使われている気がします。絵馬には版画の「天満大自在天神」が使われている、ここだけの絵馬です。

天満宮の横にはいくつかの社がありました。奥から2つ目の鳥居の社(祠)が下高野館と縁のある「甲人大明神」です。沢山の社(祠)は麓の人たちが、それぞれに担当があり大切に管理されているそうです。

これが正面から見た「甲人大明神」です。下高野館のあった小山の下の方の庭で昔の武士の兜が発見されたそうです。その兜を祀ったのが「甲人大明神」です。

その兜は残念ながら盗まれてしまったので、今は社(祠)の中には石碑が祀られています。大切な文化財は、みんなで大切にしてほしいものです。

天満宮(菅原神社)と下高野館の関係を示す地図を紹介します。庚申塔と書かれているのは下高野地区の庚申塔を建てられている場所です。今で庚申講が続いており、庚申塔の建立も1993年、2000年、2007年とつづいており、7年ごとにあたる来年(2014年)には新しい庚申塔が建てられるそうです。

また辻切りも下高野地区には6体あり、この地図上にも2体を見ることが出来ます。

福蔵院は下高野地区のお寺で、明治初期には井野小学校の分校「下高野小学校」でもあったようです。写真は左から「下高野の庚申塔」「下高野の辻切り」「沢山の十九夜塔が建つ福蔵院」です。十九夜塔も7年ごとに建立されており来年2014年に庚申塔とともに建てられるそうです。

福蔵院は下高野地区のお寺で、明治初期には井野小学校の分校「下高野小学校」でもあったようです。写真は左から「下高野の庚申塔」「下高野の辻切り」「沢山の十九夜塔が建つ福蔵院」です。十九夜塔も7年ごとに建立されており来年2014年に庚申塔とともに建てられるそうです。

下高野館に関してはネツトにも詳しい説明がないことから、下高野館跡を案内してもらったKさんにお願いして2013年5月31日に八千代市立郷土博物館の方の話を伺いに行きました。その後に下高野館跡に行ったわけです。八千代市立郷土博物館(黄色マーク

郷土博物館の内部です。一部のもの「撮影禁止と記載」を除いて写真撮影も許可されています。

下高野館の周辺の戦国時代の城跡を緑色のマークで紹介いたします。マークをクリックすると名前と説明を表示します。中心近くの左側のマークが下高野館(下高野城)です。この画面上に出てきている城跡は下高野館、井野城、先崎城、小竹城、臼井城、臼井田宿内砦、洲崎砦、稲荷台砦、田久里砦、忍台城、師戸城、岩戸城、保品竜害城、神野館、正覚院館、米本城ですが、広範囲を表示させると志津大口館、志津城、上峠城の位置もマークしております。まだマークは付けていませんが新川の西には吉橋城、尾崎館、高津館、妙泉寺城、神久保寺台館、飯網権現砦がありました。臼井城(

より大きな地図で 印旛沼の城 を表示

ネットで参考にさせていただいた下高野館の記事を枠内に紹介いたします。検索した結果、詳しい記載は、この一件のみでした。

http://kogasira-kazuhei.sakura.ne.jp/joukan-tiba/simokouya-yakata-2009/simokouya-yakata-2009.html

城跡ほっつき歩記 2009年3月30日掲載

下高野館

凸千葉氏系統の小城館か

「八千代の歴史」(上巻)によりますと、「仮称下高野館」として掲載されています。その明確な歴史的経緯は不明とされていますが、印旛沼へ続く小竹川を俯瞰する台地上に位置し麓に所在する旧家の名称などから千葉氏系統の小城館と推定を行ったうえで、臼井氏、その後の臼井原氏の家臣が拠る一支城という可能性を示しています。

また低地を挟んで東方約500mの台地上にに先崎城が所在していることから、その関連性を深さを示唆しています。

凸 台地先端部の遺構

台地の南東端に小祠が祀られた小規模な土塁地形に囲まれた小郭が台地辺縁部に所在しています。また下高野の「北野天神」(天満宮)境内が台地の基部(台地狭隘部)に所在しており、当時においてはこの辺りにも空堀や土塁などの防御施設が構築されていたものと考えられますが、現在の神社の土塁や参道などの整備により地形判別が難しくなっておりました。また天満宮には「堀に落ちた武士の兜を拾い上げて祀ったと伝承の残る」「甲人大明神」(かぶとだいみょうじん)という祭神が合祀され、中世城館との関わりを暗示しています。

台地先端部の遺構は、南と東側を急斜面で囲まれ、西側には堀底道で北側は小郭を隔絶する土塁跡と思しき地形が明瞭に残存していますが、 単郭としては余りに狭隘に過ぎる向きもあります。かといって複郭の形態を具体的に想定するには、耕地化(確か梨畑だったかと記憶)による地形の改変が大きく、日没までの時間の制約もあり天満宮との間の地形の想定は困難でありました。 (注1) 「矢印と番号」は、およその撮影地点と方向を示しますがあくまでも大雑把なものに過ぎません。 (注2)なお、この「概念図」については「電子国土」等の地形図を参考にして現地作成していますが、おぼろげな記憶を頼りにしているところもあり極めて不正確なものです。

凸土塁上の小祠

武蔵型板碑の小片らしきものも散見される土塁上の小祠(祭神不明)。画像右側が郭内ですが、大きめの腰郭ほどの規模しかないことから、この祠が祀られている向こう側の果樹園(たぶん梨畑と記憶)を中心に主郭のようなものが存在していたと考えたいところです。

凸下高野館郭跡と堀底道(推定)

画像中央部の平坦地が左手の土塁により遮断され、やや不整形な小郭状の地形を形成しています。 また、画像右下が堀底状の道となって麓の旧家まで続きいていますが、堀底道であるのか耕作等のための生活道路であるのかは不明です。

「角川地名大辞典県12」(1984/角川書店)

「八千代市の歴史通史編上」(2008/八千代市)

千葉県八千代市下高野字天神

佐倉市の周辺を治めた3つの城を紹介いたします。ちなみに江戸時代は1603年~1868年で、戦国時代は1467年~1590年です。つまり本佐倉城は戦国時代の城なのです。しいて言えば、臼井城は鎌倉時代、佐倉城は江戸時代の城なのです。戦国時代(1493~1590年)は、日本の総人口が800~1200万人の世界でした。

文明年間:1469年~1487年 天文年間:1532年~1555年

佐倉にも英国にトリップ出来る場所がありました。 佐倉マナーハウス [千葉]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

佐倉マナーハウスへ2022年07月20日に行きました。次のように今回が3回目になります。2014年6月1日に初めて(1回目))に行きった時に掲載した記事に追記する方式で紹介したいと思います。2回目に行ったときに撮った写真も掲載いたします。マナーハウスはイギリスに建っていた約150年前邸宅の煉瓦(レンガ)を使って建てられていることは有名ですが、もう一つ有名なのが上の写真のコンサバトリー(壁面や屋根面がガラス張りで作られた建物)です。コンサバトリーの床材も150年前の教会の床材が使われています。この中はCafeになっていて、家内が8月に友人と右下の写真の完全予約制のアフタヌーンティーをする計画のため下見に行ったのです。残念ながら行く予定の日はをアフタヌーンティーは休みであることが判ったので食事は別のお店で食べて、佐倉マナーハウスでは

紅茶とケーキを食べる計画に変更したそうです。下見に来たのは正解だったようです。アフタヌーンティーの写真は佐倉マナーハウスのHPから転用させていただきました。佐倉は千葉県佐倉市のことです。

紅茶とケーキを食べる計画に変更したそうです。下見に来たのは正解だったようです。アフタヌーンティーの写真は佐倉マナーハウスのHPから転用させていただきました。佐倉は千葉県佐倉市のことです。1回目訪問 2014年06月01日 初回掲載

2回目訪問 2015年02月12日 今回追記

3回目訪問 2022年07月20日 今回追記

2022年07月26日 累計閲覧数:22,360 nice数:148 コメント数:34

2022年08月06日 累計閲覧数:23,378 nice数:221 コメント数:64

2022年7月26日追記 3回目訪問(2022年07月20日)

駐車場からマナーハウスに登っていく道です。

150年前の煉瓦て作られた建物と白い色のコンサバトリーが見えてきました。

これがアンティークの煉瓦の壁です。屋根に片側に6つの窓があります。

その窓を拡大いたしました。

こちらがマナーハウスの入口です。8年前(2014年6月1日)と同じですが、少し整備されている感じです。

雑木林の方に行ってみました。奥に広場があります。

奥の広場からマナーハウスの方を見た写真です。右の写真のように8年前には広場には白色のガゼボ(Gazebo 西洋風あずまや)がありましたが、今回はなくなっていました。もしかしたら台風で被害を受けたか、または売り物だったものが売れたのかもしれません。

奥の広場からマナーハウスの方を見た写真です。右の写真のように8年前には広場には白色のガゼボ(Gazebo 西洋風あずまや)がありましたが、今回はなくなっていました。もしかしたら台風で被害を受けたか、または売り物だったものが売れたのかもしれません。

広場からマナーハウスの方に戻り時の景色です。

コンサバトリーが大きく見えてきました。この中にカフェがあります。外の白いテーブルと椅子と長イスは昔'(1回目訪問の時)のままです。

カフェに入りました。コーナーの席に座りたいとお願いすると準備してくれました。椅子やテーブルも丁寧に消毒していただきました。カフェ内をSVに登録されている方もおられました。

座った席から撮った写真です。写っている椅子や机は売り物です。

カフェのシャデリアです。お店の中でシャンデリアのクリスタルが単品で売られていました。自分で紐か鎖を付けてアクセサリーにするつもりで家内がクリスタルを4個買いました。

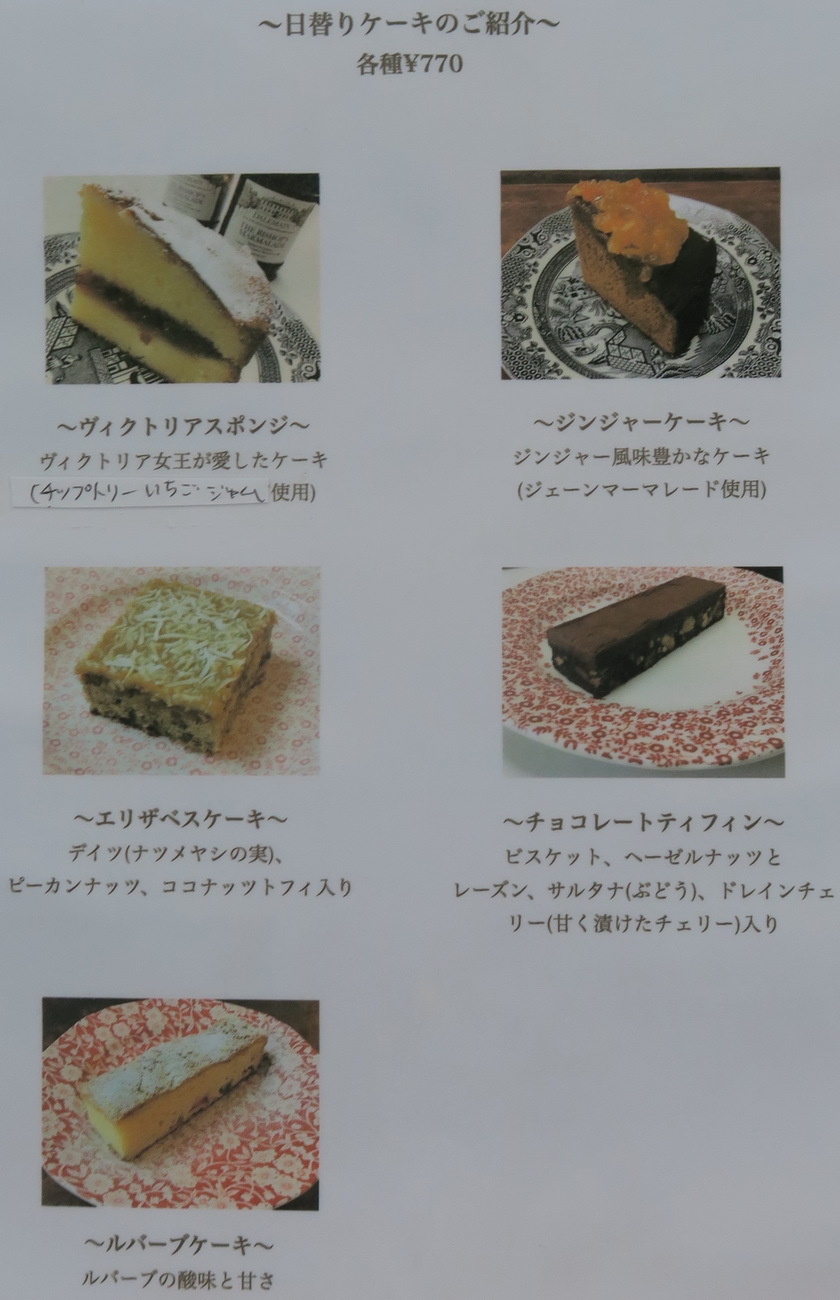

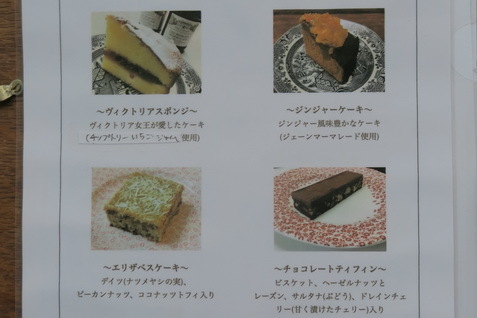

カフェでは紅茶(ダッチェスグレイ)と日替わりケーキをたのみました。日替わりケーキは4種類ありました。

私が頼んだのはエリザベスケ-キです。デイッ(ナツメヤシの実)、ピーカンナッツ、ココナッツトフィーが入ったしっかりとしたケーキです。食感はポンドケーキに似ていました。

エリザベスケ-キの拡大写真です。クリックするとさらに面積で16倍に拡大します。

家内が頼んだケーキはジンジャーケーキです。ジェーンマーマレード(JANE’S MARMALADE)が乗っていました。ダルメイン城主のジェーンさんの名前が付けられたマーマレードです。ジェーンズマーマレードの作り方→動画

ジンジャーケーキを拡大いしました。こちらもクリックすると面積で16倍に拡大します。

ケーキは2人でシェアーいたしました。Cafeオープ1ケ月目は市販のビスケットが付いていただけでしたが、9ケ月目にはアップルパイが登場し、今はいろんなスイーツが選べるようになりました。右の写真が1回目訪問の時に紅茶に付いてきたMaria Biscuit(マリア ビスケット)です。

1回目訪問 2014年06月01日 市販のビスケット付

2回目訪問 2015年02月12日 菓子付 アップルパイ登場

3回目訪問 2022年07月20日 日替わりケーキ4種など

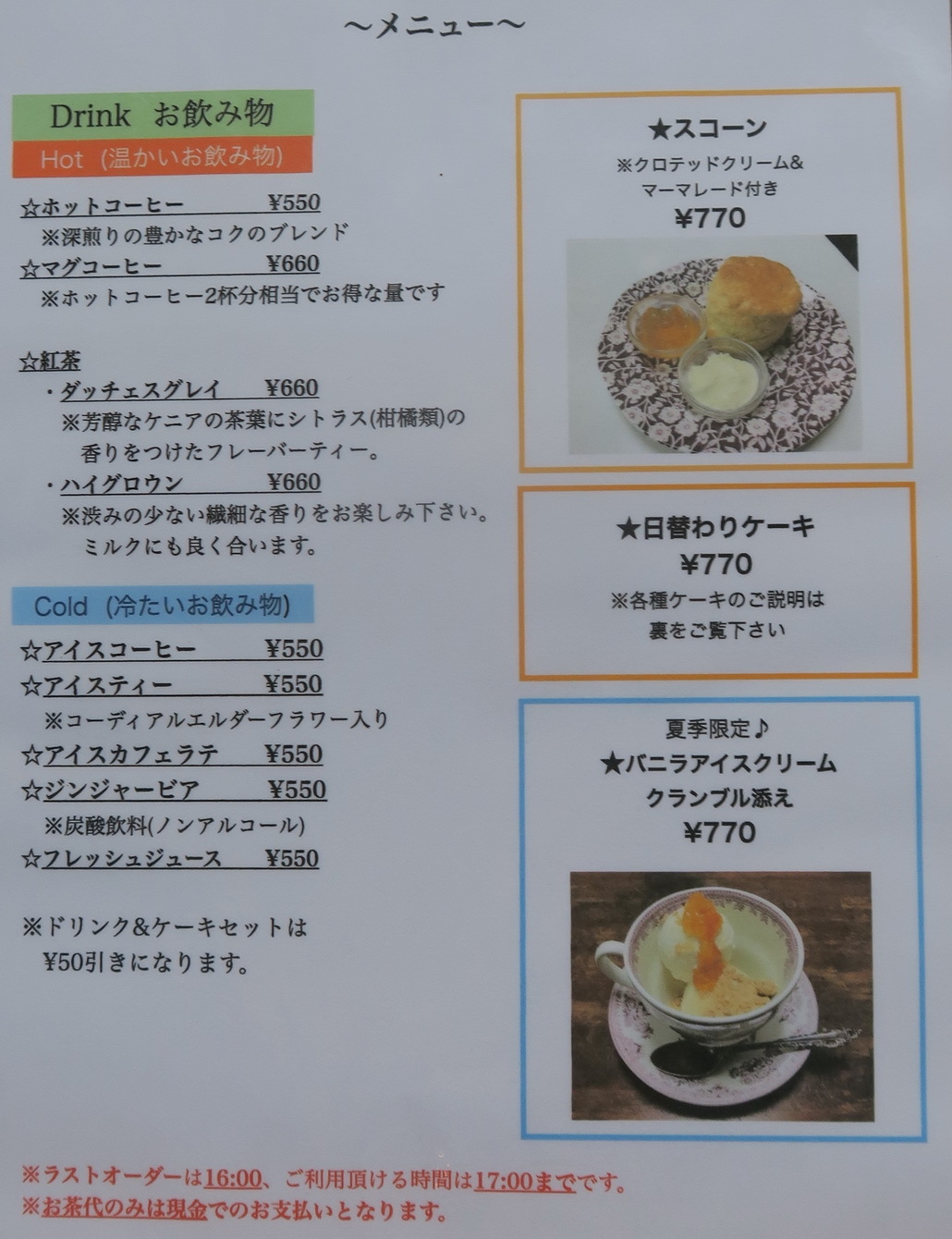

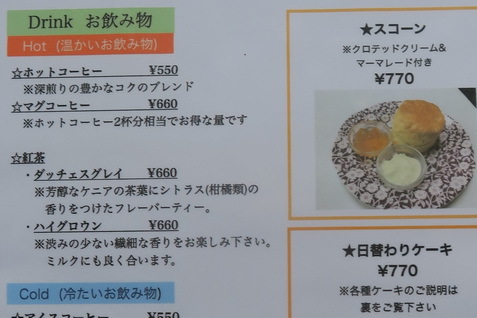

メニューの飲み物部分です。クリックするとメニュー全体を表示します。スイーツはスコーンと日替わりケーキ(4種)とバニラアイスクリーム(クランブル添え)がありました。

メニューの飲み物部分です。クリックするとメニュー全体を表示します。スイーツはスコーンと日替わりケーキ(4種)とバニラアイスクリーム(クランブル添え)がありました。Hot(温かい飲み物)

ホットコーヒー

マグコーヒー

紅茶

ダッチェスグレー

ハイグロウン

日替わりケーキのメニューです。写真は5種載っていましたが、この日は紹介の4種が食べれました。★が食べたケーキです。◎はこの日はなかったケーキです。

日替わりケーキのメニューです。写真は5種載っていましたが、この日は紹介の4種が食べれました。★が食べたケーキです。◎はこの日はなかったケーキです。ヴィクトリアスポンジ

★ジンジャーケーキ

★エリザベスケ-キ

チョコレートティフィン

◎ルバーブケーキ

周辺の雰囲気をGoogleマップの航空写真で紹介します。中央下側の臙脂色マーク(

2022年7月26日追記 2回目訪問(2015年02月12日)

2回目訪問(2015年02月12日)の写真は掲載していなかったので、今回掲載させていただきます。寒い時期だったおかげで、いいものを見させていただきました。マナーハウスに登っていく道です。先にマナーハウスが見えます。

何度見ても素晴らしい建物です。白いドアが建物への入口です。

白いドアの入口に近づきました。

こちらが入口のドアです。建物関係の写真をクリックすると特別に大きく(面積で16倍

)拡大します。

建物の中に入ると、驚いたことに地元のテレビ局の取材を受けていました。

そして、この時の最大のサプライズが暖炉に火が入っていたことです。冬の寒い日だったおかげです。この年の冬は大雪が降ったので雪の話題も出ました。

暖炉の大きな写真も紹介します。

もちろんコンサバトリーのカフェで紅茶とスイーツをいただきました。もちろんアップルパイをいただきました。初めて来たときはスイーツはなく、紅茶にビスケットが付いていただけでしたが、スイーツも食べれるようになりました。

何度見ても素敵なコンサバトリー・カフェです。地面から木が2本出ていてガラスの天井を突き抜けています。

座った席から撮った景色です。

テレビ局の方も撮影されていました。

この日は3人で来ました。私と家内と家内の妹の3人です。

この時は紅茶を頼むとお菓子が付いていました。

こちらがアップルパイです。アイスクリーム付のアップルパイでした。

アップルバイとアイスクリームを拡大いたしました。ことらもクリックすると面積で16倍に拡大いたします。

2014年6月08日掲載 1回目訪問(2014年06月01日)

先日の日曜日(2014年6月1日)に、パピパパさんのマナーハウスにCafeがオープンというタイトルの記事で、今回紹介するアンティーク店を知りました。記事を見たのが8時56分でした。素敵な雰囲気のお店で、且つ我が家の近くにあることを知って10時30分ごろに家を出て、アンティーク店に到着したのは10時45分ごろでした。そのお店は、この坂を登った丘の上に建っていました。一旦は車でお店のところまで登ったのですが、駐車スペースが少なかったことから降りてきて、この場所(本来の駐車場)に車を置いて歩いて登りました。

登って行く坂道の途中から煉瓦造りの建物が見えてきました。アンティーク店の名前は佐倉Mamor House(佐倉マナーハウス)です。聞きなれない言葉のマナーハウスとは、下で説明している通り、荘園領主の邸宅を意味しています。

お店の人に伺うと、こちらの雑木林をオーナー(タスマンインターナショナル)が購入し、イギリスの邸宅をイメージしてお店の建物を建て、2011年5月にオープンしたそうです。つまりタスマンインターナショナルのショールーム兼ショップが今回紹介の「佐倉Mamor House」です。使われている煉瓦も約150年前のアンティークのものをイギリスから運んできたそうです。

少し奥側から撮ってみ乃した。驚いたことに雑木林に生えていた木は一本も切らなかったそうです。建物の左側の温室のようなところが新しく出来たCafeです。

周辺の住宅地とは別の世界のような空間を作り出したいました。残された木々とレンガ造りの建物とガゼボ(Gazebo 西洋風あずまや)などがイギリスにトリップさせてくれます。今のイギリスの南側3分の2にあたる中世のイングランド王国におけるManor House (マナーハウス)の意味をネットで調べてみると、中世におけるイングランドは王族(広さ20%)と貴族(広さ計80%)に分割されて管理されており、農村の最小単位が荘園(Manor)で沢山の農民が暮らしていました。その荘園の領主(貴族)の邸宅がManor House(マナーハウス)と呼ばれたそうです。つまり貴族の領地の小さな城のような存在と言えるのかもしれません。

煉瓦造り建物の脇に全体がガラス張りのコンサバトリーのカフェがありました。このコンサバトリーのCafetは今年(2014年)5月にオープンしたそうです。(HP 2014年5月12日新着記載)

つまり、マナーハウスがオープンて、丁度3年目にカフェがオープンしたことになり、そして私が訪れたのは、カフェがオープンして1ケ月目ということになります。

コンサバトリーとは18世紀頃に植物を冬の寒さから守るために英国で発達した温室で、やがて生活空間の中に取り入れられるようになったものだそうです。

室内およびコンサバトリー内にはペットは入れませんが外のテラスにもテーブルがあり、ここならペットはOKだそうです。

コンサバトリーの内部です。この種のコンサバトリーCafeとしては日本で一番広いだろうとのことでした。中に入って広さを実感いたしました。生えていた木も、切らないで空間の雰囲気を盛り上げていました。側面が二重ガラスで天井の部分は、なんと三重ガラスで作られているそうです。

座った席からのCafe内の景色です。使われている椅子や机も売り物で、値札が付けられていました。

コンサバトリーCafeの床材も約150年前の教会の物だそうです。

メニューは4種類でだけです。さっそく紅茶をお願いしました。やはり紅茶がお薦めだそうです。

さっそく紅茶が出されました。使われているティーカップとポットはイギリスのBurleigh (バーレイ社)でオーナーの会社がイギリスから輸入しているものだそうです。

さっそく紅茶が出されました。使われているティーカップとポットはイギリスのBurleigh (バーレイ社)でオーナーの会社がイギリスから輸入しているものだそうです。Burleighはストーク・オン・トレント(Stoke on Trent)にある150年の歴史をもつ老舗陶器メーカーで「世界で最も古くから稼働する、ヴィクトリア朝期創業の陶器会社」とも書かれていました。右の写真をクリックすると裏面全体を表示します。

赤い模様のポットは裏の印字からCALICOシリーズであることが判りました。アンティークではありませんが、お店の中でも同じものが売られていました。

赤い模様のポットは裏の印字からCALICOシリーズであることが判りました。アンティークではありませんが、お店の中でも同じものが売られていました。紅茶はイギリスの物ではなくフランス紅茶で、パリで開催された「TEA EXPO」において、2年連続で金賞に輝やいたJanatブランドの紅茶だそうです。ジャンナッツ紅茶の茶葉はスリランカで栽培されたもので、出された紅茶はフルーティーな味わいのものでした。紅茶にはクッキーがついていました。

どのような場所に建っているのかを紹介するためにGoogleの航空写真を掲載いたします。住宅地の中の丘の上に建っていることが判ってもらえると思います。クリックするとオリジナルのGoogle航空写真を表示します。

お店の方の許可を得て店内も撮らせていただきましたので紹介いたします。入口近くから奥を見た景色です。1階は4つの部屋で構成されていました。

一番奥の部屋にはティーカップを中心とした器が並べられていました。

アンティーク物はいろんな定義がありますが、少なくとも100年は経過したものです。ティーカップはアンティークの1歩手前となるヴィンテージ(数十年)物が沢山並べられていました。そのため比較的お手頃な価格でした。

2階にも展示室があります。2階に上がる階段です。

こちらが2階です。2階はテーブルや椅子などの大物が並べられていました。こちらのお店には遠くから来られる方が多いと紅茶を出されるときに話をされていました。この時も山梨ナンバーの方が椅子を4脚、買われて持ち帰っておられました。

昔のキッチンのレンジもありました。

最後になりますが建物の入口も紹介いたします。この玄関ドアや周りの物もイギリスから持ち込まれたものと推察いたしました。じっくりと見ると味のあるものばかりでした。

こちらの小屋もイギリスから持ってきたものでしょうか。

佐倉Mamor Houseの説明書があったので頂いてきました。佐倉Mamor Houseを紹介いたします。

名前 佐倉Mamor House (佐倉マナーハウス)

住所 千葉県佐倉市上志津1329 (カーナビ設定は1334)

電話 043-312-2272

営業 10:00~18:00 Cafeは10:00~16:00

定休 臨時休業があるので電話確認をお薦めします。

HP http://tasman-inter.net/?mode=f3

取扱 アンティーク雑貨 ヴィンテージ食器 バーレイ社食器 など

佐倉マナーハウスで買ったティーカップを紹介します。イギリスのヴィンテージ物です。アンティーク物が100年を越えるの対して、ヴィンテージ物は数十年程度前のものをさします。

もう一つ買ったヴィンテージ物です。一品づつヴィンテージ物を増やしていくつもりです。もう少し、そろったら紹介したいと思います。

お店の場所をGoogle地図で紹介します。緑色マーク

より大きな地図で 佐倉Manor House を表示

佐倉マナーハウスから北西方向に直線距離で230mの場所の西福寺卍に梵天塚(ボンデン塚)があり、今でも伝統行事が続けられていることを示す珍しい「梵天飾り」が飾られていました。イギリスの邸宅と日本の古来の風習を見ることが出来る不思議な場所でした。梵天飾りは青竹の先に飾りを付けたものですが、今までに紹介した近隣の下高野の梵天飾りや上高野の梵天飾りとは少し違う形式でした。梵天塚は出羽三山参り(奥州参り)を行った記念碑を建てられている塚です。こちらも近いうちに記事にしたいと思います。

パピパパさんの佐倉マナーハウスの記事を紹介します。→ 記事1 記事2 記事3

6ケ月も飲み会のない生活が続いています。 福寿し 最後の飲み会 with 新型コロナ [千葉]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

すでに記事で報告させていただいたように2020年2月15日に行われた第80回ハイクの打ち上げが最後から2番目(次席と記載)の飲み会でした。本記事では2020年2月22日の最後の飲み会を紹介します。新型コロナウイルスの感染拡大が始まったために、6ケ月も飲み会のない生活が続いています。

2020年2月22日の15時頃に突然にT氏から電話がかかってきました。私の家の近くで17時から飲み会をするので参加しないかとの打診でしたが、もちろんOKいたしました。T氏とは2組(8名)でよくゴルフ会をしているのですが、この日は1組(4名)で千葉県でゴルフをして急に飲み会をすることになっそうです。

T氏以外の3名も上で書いた2組のゴルフ会によく参加されているメンバーなのです。驚いたことに東京の都心に住んでいる2名にも声をかけて7名での飲み会となりました。右の小さな写真は以前の2組のゴルフの時の写真です。この4人の中の3名(T氏含む)が今回の飲み会に参加しました。

T氏以外の3名も上で書いた2組のゴルフ会によく参加されているメンバーなのです。驚いたことに東京の都心に住んでいる2名にも声をかけて7名での飲み会となりました。右の小さな写真は以前の2組のゴルフの時の写真です。この4人の中の3名(T氏含む)が今回の飲み会に参加しました。下に最後の飲み会と最後から2番目(次席)の飲み会の場所と、その時の新型コロナの感染者数を紹介します。まだ自粛ムードは無い時期でしたが、この後に急に感染者が増加して飲み会が出来ない状況になりました。飲み会の場所は2組(8人)のゴルフの後の反省会(飲み会)が行われている福寿しでした。実は2組(8人)のゴルフ会では、車出しているY氏の家の近くの福寿しで反省会(飲み会)が行われるのが恒例となっていたのです。私も参加するようになってからは車出しするようになりました。ピックアップは勝田台駅です。

年 月 日 飲み会場所 店名 全国新型コロナ感染者

次席 2020年2月15日 兵庫県三田 わっしょい 新規 12人/日 累計 54人

最後 2020年2月22日 千葉県佐倉 福寿し 新規 26人/日 累計 135人

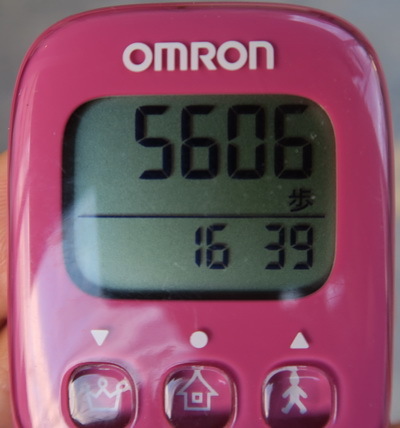

私の家から福寿しまでは4.1kmの距離があり電車を使うと時間がかかることから、2組ゴルフの時は少しでも早く着くために、一旦家に寄り、家内を車に乗せて福寿しまで行き、車は家内に乗って帰ってもらっているのですが、この日は時間があったので歩いて行きました。下の写真は歩いて行く途中で発見した上高野原大師堂です。文政13年(1830年)に弘法大師の坐右像を安置して建立した由緒ある大師堂でした。17時少し前に到着するつもりでしたが16時39分に福寿しに着きました。歩数は5606歩でした。

私の家から福寿しまでは4.1kmの距離があり電車を使うと時間がかかることから、2組ゴルフの時は少しでも早く着くために、一旦家に寄り、家内を車に乗せて福寿しまで行き、車は家内に乗って帰ってもらっているのですが、この日は時間があったので歩いて行きました。下の写真は歩いて行く途中で発見した上高野原大師堂です。文政13年(1830年)に弘法大師の坐右像を安置して建立した由緒ある大師堂でした。17時少し前に到着するつもりでしたが16時39分に福寿しに着きました。歩数は5606歩でした。

東京からの2名以外はお店の開店時間の17時にはそろったので先ずはビールとハイボールで乾杯です。4名がビールで1名がハイボールでした。

こちらがお通しのメカブです。味付けは参考になりました。

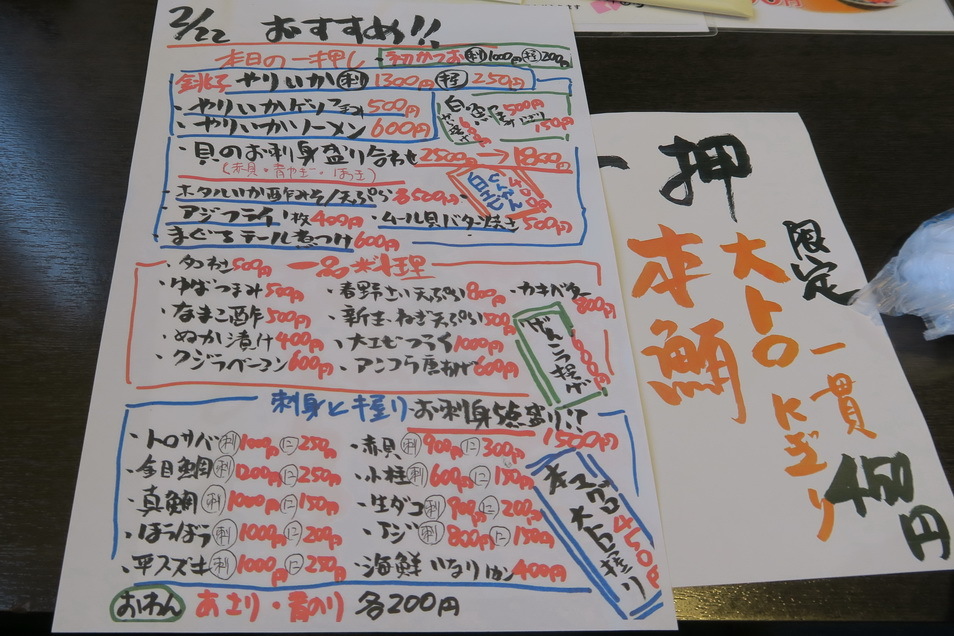

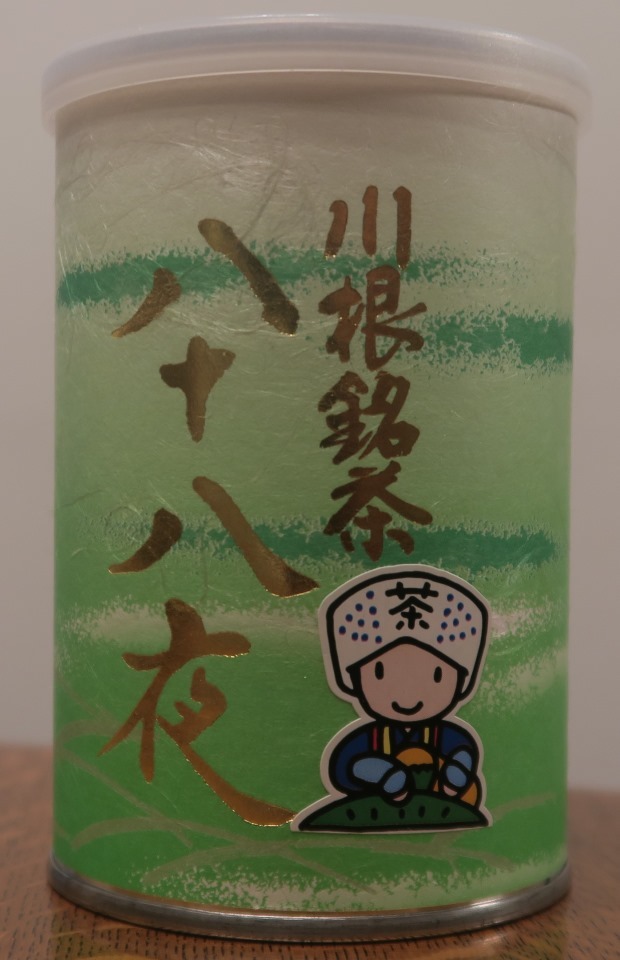

2月22日のおすすめメニューです。お寿司を食べる前にお酒の肴を頼みました。

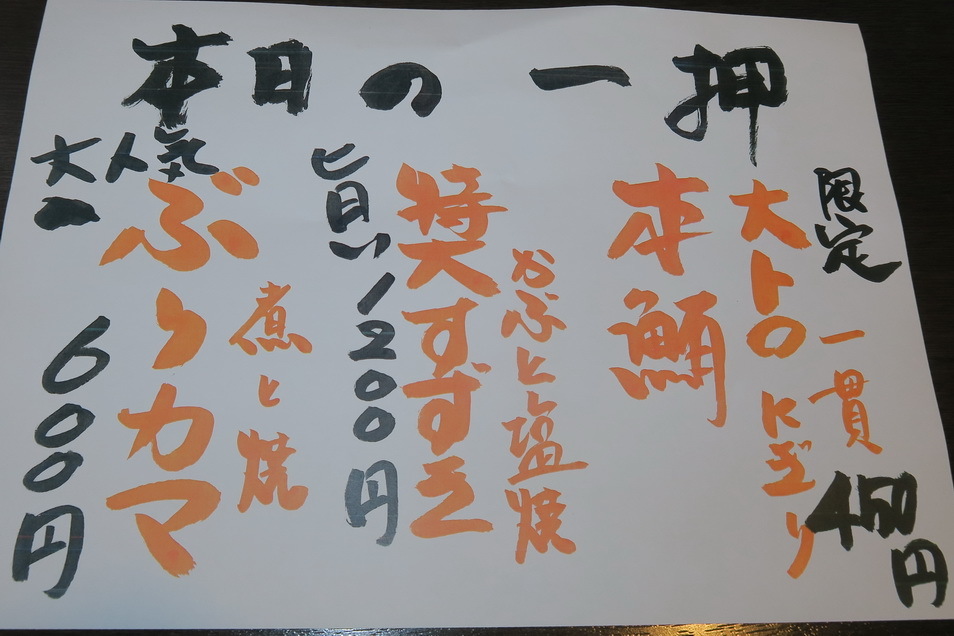

こちらか本日の一押しメニューでした。

おすすめメニューにあった銚子のヤリイカの刺身です。

私以外は焼酎党の人が多いので、すぐにボトルを頼みました。さつま無双の荒濾過仕上げ「もぐら(土竜)」を頼みました。もちろん芋焼酎です。ボトルに書いてある通り五臓六腑にしみわたる焼酎でした。

ワサビの追加を頼むとこんなに出していただきました。これだけの量をすぐに出せるのは、寿司屋だから出来ることなのかもしれません。

マグロやホタテや海老の刺身など沢山の具が入ったサラダです。これは見事でした。イクラやトビッコや玉子焼きやスルメとアボガドも入っていました。トビッコは飛魚の卵です。

マグロ・ユッケも美味しくいただきました。

アジのフライも頼みました。

刺身や寿司にする新鮮なお寿司屋さんのアジで作った熱々のフライにソースをかけた味を想像してみてください。

これは刺身にしたヤリイカのゲソです。揚げて汁がかけられています。ネギや生姜もあっていました。

お寿司は最後の〆に頼むのですが、酒のつまみとして安い方から1つづつ頼んでみました。

こちらも途中つまみ寿司です、奥から青柳の貝柱、蟹味噌、とびっこ、まぐろ、芽ねぎです。

肉が好きな人がいたので、豆乳を使った豚のしゃぶしゃぶも頼みました。

こちらが取り分けた豚のしゃぶしゃぶです。これは絶品と言えるくらい美味しかったです。この味を真似したいものですが難しそうです。美味しい出汁と豆乳のバランスが見事でした。

大山鶏のモモ焼きです。やはり肉好きの人のために頼みました。

漬け物も頼みました。

ついに〆の寿司の時間です。メニューに書かれている握り寿司を一つ一つ名前を読み上げて食べたい人が手を上げて注文を確定いたします。支払いは割り勘です。高い寿司ばかりを沢山注文するのも、安い寿司を注文するのも自由ですが、良識と良心を期待しています。安い順番に読み上げていきます。時によっても大トロ等高いものも入りますが、今回は安い寿司ばかりになりました。途中つまみ寿司も頼んだので、この一皿だけでした。コハダはいつも人気です。

おそらく一番高かったのが、この大きなボタン海老の握りだと思います。

さらに話が盛り上がったので漬物も頼みました。でもそこそこで終わる雰囲気でした。それは勝田台駅に行くまでの間で行くカラオケモードになってきていたからです。飲み会が決まった段階で、今回のメンバーの中の2名は勝田台駅の近くのホテルを予約していました。ゴルフよりも飲み会に力が入っている証拠です。

福寿しを紹介します。右上の臙脂色のマークが福寿しです。中央の臙脂色マークが2次会でカラオケをしに行ったスナックラビアンです。スナックラビアンは最後にカラオケをしたお店ということにもなります。

名前 福寿し

住所 千葉県佐倉市井野1532 → SV

電話 043-308-9577

営業 11:30~15:00 17:00~24:00

定休 年中無休

最寄 京成 勝田台駅 徒歩10分 東葉高速 東葉勝田台駅 徒歩9分

福寿しは家族で食べに行っただけでも4回で、ゴルフ仲間では20回を軽く超えています。その時の写真も紹介したくて探してみましたが、現時点で見つけることが出来たのは次の6回です。とりあえず6回の写真を紹介します。今までにカウンターで食べたのは1度だけありますが、写真は撮らなかったのか見つかりませんでした。右下の写真は2012年7月08日に家族で食べたお寿司です。

2020年2月22日 ゴルフの反省会 ← 今回の最後の飲み会

①2019年8月23日 ゴルフの反省会

①2019年8月23日 ゴルフの反省会②2018年8月17日 ゴルフの反省会

③2017年9月02日 ゴルフの反省会

④2017年1月17日 ゴルフの反省会

2014年4月23日 ゴルフの反省会 写真なし

⑤2012年7月08日 家族での夕食 写真 →

⑥2012年6月17日 家族での夕食

お店の雰囲気を感じていただくために食べログの写真を掲載させていただきました。カウンターで食べたことが1度ありますが、写真は撮っていませんでした。

① 2019年8月23日 ゴルフの反省会

先ずはカレイの唐揚げです。沢山の板前さんがおられるので仕事が丁寧です。からっと上がった骨も食べれます。

お任せで刺身の盛り合わせも頼みました。

この時も締めではなく途中つまみ寿司を頼みました。

2皿目の途中つまみ寿司です。

巻き寿司も頼みました。細く切ったキュウリの食感がよかったです。ここまでが途中つまみ寿司です。この後も大山鶏のモモ焼きや、刺身なのが沢山入ったサラダを頼みましたが、すでに紹介したので写真は省略します。

ここからが〆のお寿司です。注文の仕方はすでに上で紹介した挙手方式です。

別の皿のお寿司です。気が付いた時には一部が食べられてしまっていました。

穴子も出てきました。一つは私が頼んだ穴子です。

こちらも写真を撮ろうとしたときにはすでに食べられていました。

この時は巻寿司も頼みました。さっぱりと食感は〆の〆という感じです。この日も私以外の方は2次会のカラオケのために上で紹介のスナックラビアンに行ったそうです。この日は北海道の長男が久しぶりに帰ってきたので2次会は失礼させていただきました。2次会に参加しなかったのは初めてでした。

② 2018年8月17日 ゴルフの反省会

この日も2組ゴルフの反省会で福寿しに来ました。この日のお通しはゴマ豆腐でした。

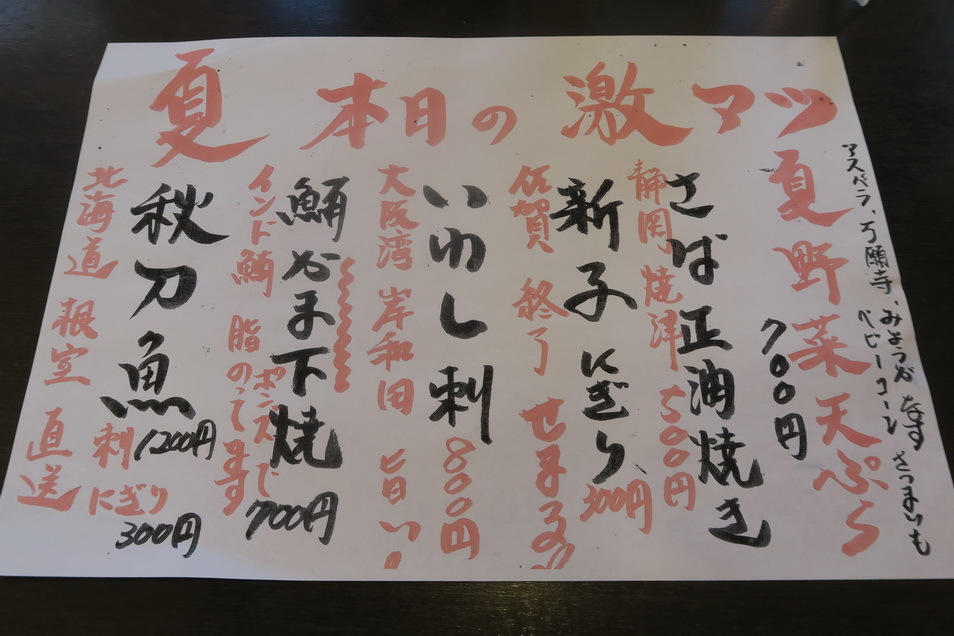

本日ののメニューです。この中から2品を頼みました。

先ずは北海道の根室からの直送の秋刀魚の刺身です。さすが1200円の秋刀魚の味でした。

本日のメニューの中の2つ目のマグロかま下焼です。ボリュームがありお得でした。これ以外に大山鶏のモモ焼きとカレイの唐揚げを注文しましたが、上で紹介しているので写真は省略します。

締めの寿司を頼みました。この日は8人の希望を聞くのではなく幹事に一任で6個づつ注文しました。写真を省略したカレイの唐揚げがすこし写っています。

ミル貝を拡大しました。ミル貝の和名の正式名はミルクイです。中国に行った時にミル貝が入った水槽に書かれていた名前は象鼻貝でした。

界 動物界 Animalia

界 動物界 Animalia門 軟体動物門 Mollusca

綱 二枚貝綱 Bivalvia

亜綱 異歯亜綱 Heterodonta

科 バカガイ科 Mactridae

亜科 オオトリガイ亜科 Lutrariinae

属 ミルクイ属 Tresus

種 ミルクイ Tresus keenae

巻物も沢山頼みました。

急いで撮ったので写真はブレてしまいましたが、ご愛敬で掲載いたしました。

もう一皿ほど握り寿司を頼みました。マグロとイカと海老を6個づつ乗っています。

この日は下の大きな写真の3次会まで行ってしまいました。

3次会は勝田台駅の南にある居酒屋チェーン店のはなの舞です。3次会まで行って盛り上がったのは、このゴルフ反省会では初めてだったと思います。それも全員参加でした。それまでの2次会は有志だけの参加だったのです。

右の小さな写真が2次会のカラオケです。2020年2月22日に行ったスナックラビアンと同じお店だと思います。私は右側の一番手前です。一番奥正面の人が、高田みづえの私はピアノを歌っています。歌名は画面に出ている歌詞くり返すのは ただ lonely play lonely playから分かりました。私はピアノは1980年の紅白歌合戦で歌われました。下の写真の正面の人が右上の写真にも写っていることを服の色から分かってもらえると思います。

右の小さな写真が2次会のカラオケです。2020年2月22日に行ったスナックラビアンと同じお店だと思います。私は右側の一番手前です。一番奥正面の人が、高田みづえの私はピアノを歌っています。歌名は画面に出ている歌詞くり返すのは ただ lonely play lonely playから分かりました。私はピアノは1980年の紅白歌合戦で歌われました。下の写真の正面の人が右上の写真にも写っていることを服の色から分かってもらえると思います。

③ 2017年9月02日 ゴルフの反省会

この日のお通しはアジの南蛮漬けでした。

先ずは5点盛りの刺身を頼みました。アジとマグロと甘エビと生シラスとハマチ系の魚の刺身でした。

毎回注文しているカレイの唐揚げです。

2020日2月22日の会で写真を掲載しているので、省略するつもりでしたが寿司以外の写真が寂しいので掲載いたしました。

お寿司屋さんで数少ない肉系の料理なので、肉の好きなT氏のために大山鶏のモモ焼きも毎回頼んでいます。写真を省略するつもりでしたが雰囲気を感じてもらうために掲載いたしました。

貝関係の握りも頼みました。写真を撮る前に食べられてしまったので寂しい写真になってしまいました。手前の真中は私が好きなトリ貝です。寿司ネタのトリ貝はよく見ましたが、貝の姿は見たことがなかったのでwikipediaの写真を転用させていただきました。

界 動物界 Animalia

界 動物界 Animalia門 軟体動物門 Mollusca

綱 二枚貝綱 Bivalvia

目 マルスダレガイ目 Veneroida

科 ザルガイ科 Cardiidae

属 トリガイ属 Fulvia

種 トリガイ Fulvia mutica

この日も握り寿司はすでに紹介した挙手形式で注文いたしました。穴子は6人が手を上げたことになります。漬けマグロは5人でした。

次に多かったのが4人が手を上げたウニでした。

焙りマグロも4人でした。巻き物も頼みました。

穴子が6人で一番多いと書きましたが、玉子が7人でした。玉子が人気でした。

タレが掛かった巻物も美味しそうでした。

この日は有志のみで2次会に行きました。勝田台の北側にある小洒落た居酒屋だったと思います。この頃の2次会参加の人数は家が近い私とY氏と勝田台の近くのホテルにいつも泊まる人だけなので3~4人です。いつもはビールですが、この日は皆さんに合わせて焼酎の水割りにいたしました。きっとボトルを頼んだのだと思います。

お通しを拡大いたしました。

糸唐辛子が乘るとオシャレになります。沢山お寿司を食べたので料理は少なめでした。

④ 2017年2017年1月17日 ゴルフの反省会

この日もいつも通りビールの乾杯で始まりました。

お通しの写真を拡大いたしました。

刺身の3点盛りをいくつか頼みました。

アジの刺身も頼みました。

この時は珍しく鯛の兜煮がありました。

大山鶏のモモ焼きも頼みました。

この日も最後はお寿司です。数の組み合わせから見て、すでに紹介した挙手方式で頼みました。酔っぱらってはいますが、自分が注文したものは皆さん覚えていました。

沢山の種類ががあることが分かっていただけると思います。

人気の玉子を拡大いたしました。

海老も拡大いたしました。

巻寿司も頼みました。この日は牛のあぶりもあったので宗門いたしました。

牛のあぶりの握りを拡大いたしました。

⑤⑥ 2012年6月17日と2012年7月08日 家族での夕食

家族で行った寿司屋で回転寿司ではないのは神戸の須磨区に住んでいた時によく行った垂水区にあった増田屋くらいでした。末娘はまだ生まれていなくて家族4人でよく行きました。関東に引越してからは回転寿司ばかりでした。我家が行く回転寿司は時と共に、かっぱ寿司 → スシロー → 銚子丸と変遷しました。そんな中で家族で近場でお寿司を食べる時に回転寿司以外の寿司屋は福寿しを含めて5店ぐらいでした。その中で一番気に入ったのが福寿しでした。さらに最近8年間では福寿し1店のみです。

⑥ 2012年6月17日 家族での夕食 セットを注文

カウンター席は人気なので空いていなくていつもテーブル席でした。

1個づつ注文したこともありますが、初めての時は写真のようにセットされている寿司を注文しました。この時は「おまかせにぎり 2750円」と「特選にぎり 2200円」でした。

「おまかせにぎり」と「特選にぎり」以外のセットが書かれたメニューも紹介します。「特上にぎり 1680円」と「特にぎり 1155円」と「花にぎり 945円」と「お子様にぎり 630円」です。ただし8年前なので今は変わっている可能性があります。

こちらが「特選にぎり」です。

そして、こちらが「おまかせにぎり」です。比べるために2種類を注文したので、実際にはシェアして食べました。

上の写真はクリックすると拡大しますが、クリックが面倒な方のために左側を拡大いたしました。

同様に右側を拡大いたしました。

⑤ 2012年2012年2012年7月08日 家族での夕食 個別に1個づつ注文

3週間後に来た2回目はセットではなく自分の好きなものを個別に注文してみました。この日は4人で来ました。

上の写真は斜めからの写真なので、同じ皿を正面から撮った写真を紹介します。上側は左から、いくら2個、ボタン海老、甘エビ2個、大海老、アジ、イワシ2個です、下側は左から玉子、サバ、シマアジ、タイ、シマアジ、マグロ、中トロです。シマアジとタイと書いたところは別の白身の魚かもしれません。

こちらは左上から、芽ネギ、ホタテ、ゲソ、ツブ貝、イカ、トビッコ、イワシ2個、トロサバ、玉子だと思います。

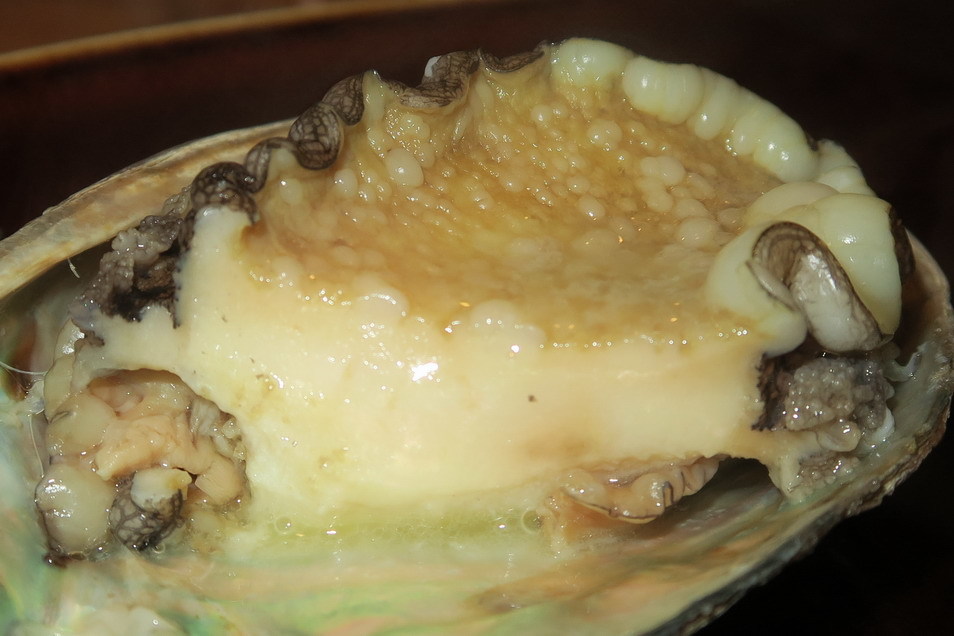

こちらは左から、子持ち昆布、北寄貝、赤貝、活アワビです。

こちらには活き車海老や小柱や各種の貝や白身魚の握り寿司が乘っています。、

こちらには活き車海老やサーモンやタコが乘っています。

活き車海老を拡大いたしました。活き車海老は一番好きなお寿司の一つです。もちろん他の人も好きなので、人数分の4個頼みました。

活き車海老の握り寿司を注文すると車海老の頭は焼いて出してもらえました。今回は4つ注文したので焼かれた頭も4つ出てきました。

穴子と芽ねぎです。後ろに並んでするのはマグロすき身の巻き寿司です。

上の写真の反対から撮った写真です。

2012年時点の個別に注文するお好み寿司のメニューを紹介します。クリックすると文字が読みやすい大きさに拡大いたします。実際にはこれより沢山の種類があります。それは印刷された注文用の紙に書かれていました。その紙に注文するお寿司の数を記入して定員の方に渡します。

平砂浦海岸(へいさうらかいがん) [千葉]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

前記事で紹介の通り2019年11月30日(土)~12月01日(日)は1泊ゴルフに行きました。ゴルフは11月30日に行い。その晩にパーティー兼夕食とカラオケを行って、翌日に帰るのです。場所は南房総の館山でした。ゴルフ場は館山カントリークラブで宿泊場所は館山リゾートホテルでした。今回は29回目の伝統あるコンペで、私は21回目から参加させていただいたいます。今回を入れて7回参加しました。宿泊ゴルフに参加した場合は必ずゴルフの翌日の朝食前に散策をするのが習慣になっています。その中で4回の散策に関して下記のように記事を掲載いたしました。前回の伊香保温泉に関しては3つの記事を掲載させていただいたので計6つの記事を掲載したことになります。今回の早朝の散策に関しても本記事で紹介いたします。上の写真は早朝の散策で歩いた

前記事で紹介の通り2019年11月30日(土)~12月01日(日)は1泊ゴルフに行きました。ゴルフは11月30日に行い。その晩にパーティー兼夕食とカラオケを行って、翌日に帰るのです。場所は南房総の館山でした。ゴルフ場は館山カントリークラブで宿泊場所は館山リゾートホテルでした。今回は29回目の伝統あるコンペで、私は21回目から参加させていただいたいます。今回を入れて7回参加しました。宿泊ゴルフに参加した場合は必ずゴルフの翌日の朝食前に散策をするのが習慣になっています。その中で4回の散策に関して下記のように記事を掲載いたしました。前回の伊香保温泉に関しては3つの記事を掲載させていただいたので計6つの記事を掲載したことになります。今回の早朝の散策に関しても本記事で紹介いたします。上の写真は早朝の散策で歩いた 平砂浦海岸(へいさうらかいがん)からの朝日です。ゴルフコンペに参加し始めた以前の宿泊ゴルフでの朝の散策も一部ですがリストアップしてみました。着色タイトルをクリックすると掲載した記事を表示します。

平砂浦海岸(へいさうらかいがん)からの朝日です。ゴルフコンペに参加し始めた以前の宿泊ゴルフでの朝の散策も一部ですがリストアップしてみました。着色タイトルをクリックすると掲載した記事を表示します。ゴルフコンペでの早朝の散策

21回 2015年11月28日(土) 養老渓谷 中瀬遊歩道(奥房総)

22回 2016年06月04日(土) 未掲載(木更津)

23回 2016年11月19日(土) 未掲載(那須)

24回 2017年06月10日(土) 早朝の九十九里浜

25回 2017年11月18日(土) 参加できず

26回 2018年06月17日(日) 本須賀ビーチ 早朝の散策(九十九里)

27回 2018年11月25日(日) 参加できず(九十九里)

28回 2019年05月26日(日) 早朝の伊香保温泉の石段街

伊香保露天風呂までの景色

伊香保露天風呂から宿までの景色

29回 2019年12月01日(日) 平砂浦海岸(館山)

プライベトゴルフでの早朝の散策の例

2009年05月31日(日) 水上高原でゴルフ

2011年07月02日(土) 八ヶ岳の別荘地の散策

2013年07月23日(火) 鷲倉温泉周辺の散策(猪苗代)

2013年10月21日(日) 早朝の千本松牧場(那須)

館山リゾートホテルからの散策ルート(━━)をGoogle地図に書き込みました。先ずは真直ぐに海岸近くまで出て海岸沿いに西方向(左方向)に歩いた後に砂丘の高いところに上がり東方向(右方向)に歩いてホテルに戻りました。黄色のラインは冒頭の写真の撮影場所からの日の出方向です。

ホテルを出るところから順番に紹介したいと思います。写真はホテルの入口正面です。この時の時刻は6時11分でした。2019年12月1日の館山の日出の時刻は6時29分34秒でした。したがって日出時刻の18分前でした。ただし、雲が多いのでホテルを出た時から日出時刻に太陽を見るのは難しいとは感じてはいましたが期待しながら海の方に出ることにいたしました。左側の工事足場は台風15号の強風による被害を受けたところの修理工事用です。

台風の被害に関しては、写真の本館と北側にあるコンベンションホールが特に大きな被害を受けていました。コンベンションホールの地下1階には大浴場「潮騒の湯」と露天風呂があります。露天風呂自体には被害が無いけれども、露天風呂辺りには工事用足場を建てる必要があるため、この時は露天風呂は閉鎖されていました。

県道257号線(房総フラワーライン)に出ました。西方向の写真です。海岸は左側になります。ホテルは道路の右側です。

東方向の写真です。右側が海岸で、左側がホテルの方向です。横断歩道の所に海岸に出る道があります。クリック拡大して拡大してもらうと、横断歩道のところの道路の両側にバス停の標識があるのが分かっていただけると思います。

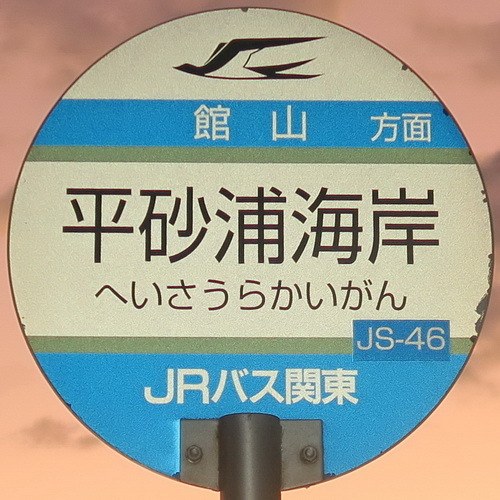

こちらがバス停の標識です。この時に初めて、ここの海岸が平砂浦海岸であることを知ると共に読み方も「へいさうらかいがん」であることを知りました。

保安林に関する説明板も立てられていました。ここに住んでいる人と千葉県が力を合わせて昭和24年(1949年)から黒松(くろまつ)を植えたそうです。それらの努力により平砂浦海岸の砂浜と松林はは「白砂青松百選」に選ばれ、南房総フラワーラインは「日本の道百選」に選ばれたそうです。

ホテルから海岸に出る最も近い道です。道路と海岸の間は砂丘になっていて、道の左右は高くなっています。

その道を抜けるあたりから見た海岸です。

海岸に出て東方向を撮りました。岬の先端は白浜フラワーパークがあります。新しい足跡が2つ続いていました。

ズームで拡大してして撮りました。沢山の人が立っています。釣りをしているように見受けました。

さらに拡大すると釣り竿が分かりました。

岬の先端の方を撮りました。

今度は西方向を撮りました。

やはり釣りをしている人がおられました。こちらに歩いてくる人に聞く、釣りの狙いは平目(ひらめ)でした。皆さんヒラメ狙いですが、釣れる時間帯は短いと言われていました。皆さん釣り竿以外は持っておられないので、釣れたら車に戻ってクーラーボックスに入れてすぐに家に帰るのではないかと感じました。

砂浜の中の岩場の写真を撮りました。岩がある砂浜の長さをGoogleマップの航空写真で測ってみると950mでした。

波が岩場にあたっている写真です。

砂浜の岩場が珍しくて、さらに撮りました。

岩場の隙間の砂地を狙って投げ込んでいる人もおられました。

少し荒い砂で出来た模様がきれいなので写真を撮りました。

岩の上にも登って写真を撮ってみました。すこし明るくなってきました。岬に近くなると岩場が多くなってくるようです。この先には房総半島の最西端の洲崎(岬)があります。その洲崎(すのさき)は別名マーガレット岬と呼ばれています。この時6時24分なので日出の5分前でした。