白山比咩神社 岩国 [山口県]

シロヘビ館の次に訪れたのは白山比咩神社(しらやまひめじんじゃ)です。本記事では白山比咩神社を紹介したいと思います。敷地内の建物の配置をGoogle地図の航空写真で紹介します。

A 一の鳥居

B 手水舎

C 錦川水神社

D 桜門

E 白山比咩神社 拝殿

F 御霊神社 拝殿

G 御霊神社 本殿

H 倉庫 ?

I 白山比咩神社 本殿

水色のラインが白山比咩神社境内の散策ルートです。錦帯橋の右岸側から一の鳥居までの距離は徒歩で約500mで、左岸側からだと約710mです。錦帯橋の左岸からだと錦帯橋を渡ることになります。

こちらが白山比咩神社の一の鳥居(A)です。鳥居の正面に見えているのが手水舎です。本写真をクリックすると全体の写真を特別に大きく(面積で16倍に)拡大するように設定させていただいたので、手水舎も確認できると思います。

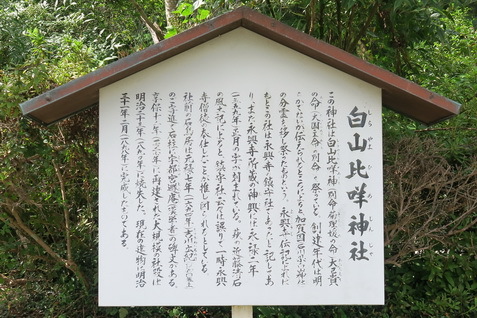

上の写真の右端に写っている説明版です。説明の内容を転記する形で枠内に紹介します。説明文では現在の社殿は1897年に建てられたものと書かれていますが、社殿の中で一番大きな建物の拝殿は2004年5月13日に火災により焼失したことから、2005年12月に再建された建物です。

しら やま ひ め じん じゃ白山比咩神社この神社は白山比咩神社(別命菊理媛の命)大己貴の命(大国主命の別命)を祭っている。創建年代は明らかでないが、伝えられるところによると、加賀国(石川県白山神社の分霊を移し祭ったものという。永興寺伝記によればもとこの社は永興寺の鎮守社であったと記してあり、永興寺所蔵の神輿には永禄二年(一五五九年)正月の字が刻まれている。萩の近藤清石の風土記によれと、鎮守云々は誤りで一時永興寺僧徒の奉仕したことが推し図られるとしている。

社前の石鳥居は元禄七年(一六九四年)吉川広紀(第四藩主)のご寄進で石柱に宇都宮遯庵(漢学者)の碑文がある。享保十二年(一七二七年)に再建された大規模の社殿は明治二十三年(一八九〇年)に焼失した。現在の建物は明治三十一年二月(一八九八年)に完成したものである。

鳥居の正面に見えた手水舎(B)です。ここを右に曲がると神社の拝殿や本殿に進みます。

手水舎を拡大いたしました。

手水舎の水盤を拡大いたしました。正面に取り付けられている紋は岩国藩の藩主の吉川家の家紋です。

手水舎の水盤を拡大いたしました。正面に取り付けられている紋は岩国藩の藩主の吉川家の家紋です。

右の大きい方の写真は下の写真から家紋の部分を切り取ったものです。クリックすると拡大いたします。

手水舎の前から進行方向を見た写真です。正面に見えているのは錦川水神社(C)で、左に見えている建物は白山比咩神社の社殿入口の楼門です。

こちらが錦川水神社(C)です。右の石柱には恭仰神徳と書かれていて、左の石柱には揁謝水恩と書かれています。左の揁謝水恩は水の恵みに感謝する意味だと思われます。恭仰神徳は神に敬意表す言葉のようです。ちなみに8月には錦川の豊かな恵みに感謝する祭である水恩感謝祭が行われるそうです。

錦川水神社の本殿です。御祭神は弥都波能売神(みづはのめのかみ)です。

真横から見た錦川水神社の本殿です。

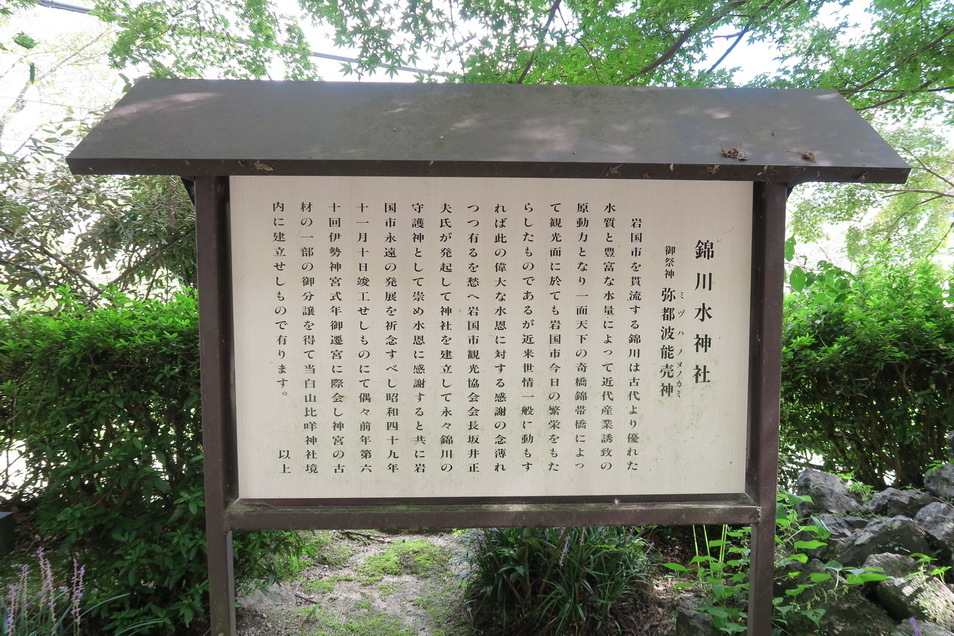

錦川水神社の由来の説明板です。転記する形で枠内に説明内容を紹介します。

錦川水神社

御祭神 弥都波能売神(みづはのめのかみ)

岩国市を貫流する錦川は古代より優れた水質と豊富な水量によって近代産業誘致の原動力となり一面天下の奇橋錦帯橋によって観光面に於いても岩国市今 日の繁栄をもたらしたものであるが近来世情一般に動もすれば此の偉大な水恩に対する感謝の念薄れつつ有るを愁へ岩国市観光協会会長坂井正夫氏が発起して神社を建立して永々錦川の守護神として崇め水恩に感謝すると共に岩国市永遠の発展を祈念すべし昭和四十九年十一月十日竣工せしものにて偶々前年第六十回伊勢神宮式年御遷宮に際会し神宮の古材の一部の御分譲を得て当白山比咩神社境内に建立せしもので有ります。 以上

錦川水神社から見た白山比咩神社の桜門です。

白山比咩神社の社殿の門の桜門(D)です。これより内側が社殿です。

桜門を拡大いたしました。

門には見事な龍の彫り物がありました。

門から見た拝殿(E)です。

左の石柱は瑞拱紅雲日月光と書かれていて右の石柱には祥開黄道乾坤潤と書かれています。

石柱の注連縄をくぐって撮った拝殿です。祭神に関してはサイトによって祭神1と祭神2の記載がありました。大己貴神および大己貴命は、有名な大国主命(おおくにぬしのみこと)のことです。古事記に記される因幡の白兎の神話に大国主命が登場するのは有名な話です。

名称 白山比咩神社(しらやまひめじんじゃ)

住所 山口県岩国市横山2丁目8-10 旧周防国 玖珂郡

住所 山口県岩国市横山2丁目8-10 旧周防国 玖珂郡祭神1 白山比咩神 (しらやまひめのかみ)

大己貴神 (おおなむちのかみ)

祭神2 菊理媛命 (きくりひめのみこと)

小白山比咩命(こしらやまひめにみこと)

大己貴命 (おおむなちのみこと)大国主命

SV https://goo.gl/maps/9vedyiS8mVP2EXoG8

拡大した拝殿の写真を掲載しました。拝殿の後ろには本殿があります。

こちらの写真をクリックすると特別に大きく拡大するように設定いたしました。

こちらの写真をクリックすると特別に大きく拡大するように設定いたしました。右は青木哥彦が描いた白山比咩神です。神社の名前になっている祭神である白山比咩神は菊理媛神と同一神とされていて、古事記には記載されていませんが日本書紀の一書(第十)に一度のみ出てくる神(命)です。記載の原文を枠内に記載します。白山比咩神(菊理媛神)のことはほとんどわかっていませんが、伊奘諾尊と伊弉冉尊を仲直りさせたとして、縁結びの神とされているそうです。

及其与妹相闘於泉平坂也、伊奘諾尊曰、始為族悲、及思哀者、是吾之怯矣。 時泉守道者白云、有言矣。曰、吾与汝已生国矣。奈何更求生乎。吾則当留此国、不可共去。 是時、菊理媛神亦有白事。伊奘諾尊聞而善之。乃散去矣。

拝殿の前には立派な青銅製の灯篭がありました。こちらの写真もクリックすると特別に大きく拡大するように設定いたしました。

斜め方向から撮った拝殿です。

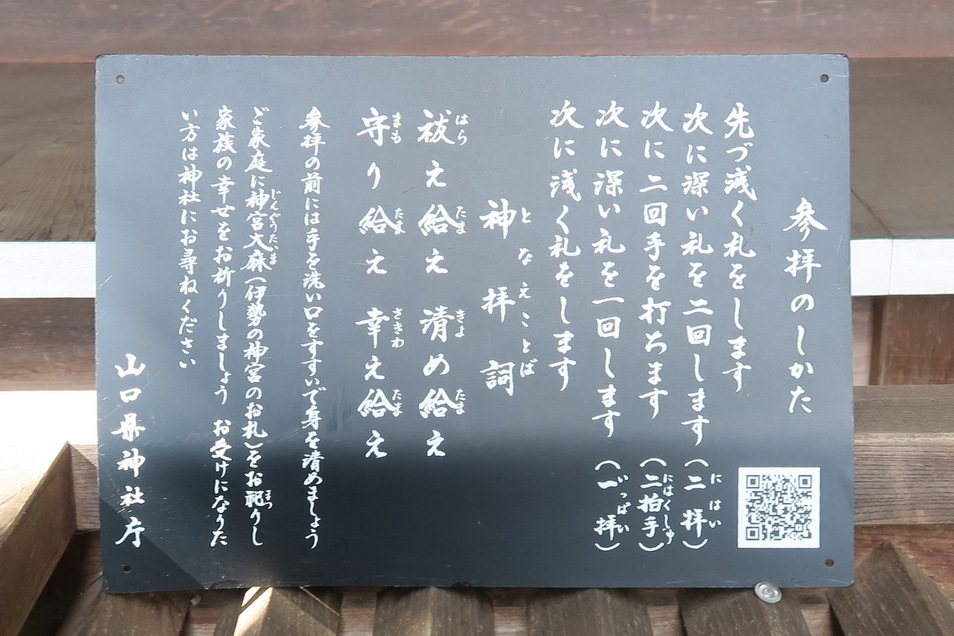

参拝のしかたの説明板がありました。神拝詞(となえことば)が書かれているのは珍しいので写真に撮りました。

拝殿の後ろには本殿(I)があります。左の建物が拝殿と社務所です。

本殿には近づけないので写真を拡大いたしました。

拝殿の横には湧き水が流れ出るところがありました。

湧き水はこちの溝を流れて最終的には錦川に流れていくのだと思います。さすが境内に錦川水神社があるだけのことはあります。

こちらは白山比咩神社の拝殿の横にあった御霊神社です。こちらの建物は御霊神社の拝殿(F)で後ろに本殿がありました。御霊神社には鎌倉権五郎命を祀っているそうです。

こちらが御霊神社の本殿(G)です。由来は調べ切れていませんが、立派な本殿を持つ神社でした。

謎の建物の前に対の四角い石灯篭が置かれていました。

こちらが謎の建物(H)です。倉庫のようにも感じる建物がネットで見てもわかりませんでした。

以前の記事で紹介したように1884年(明治17年)に建立された吉香神社の社殿(本殿、拝殿、神門など)は白山比咩神社内に吉川興経を祀る治功大明神として1728年(享保18年)に造営されたものを1884年(明治17年)に移築に近い形で建立されたそうです。つまり1728年~1884年にはこちらの社殿は白山比咩神社の境内にあったことになります。

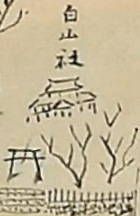

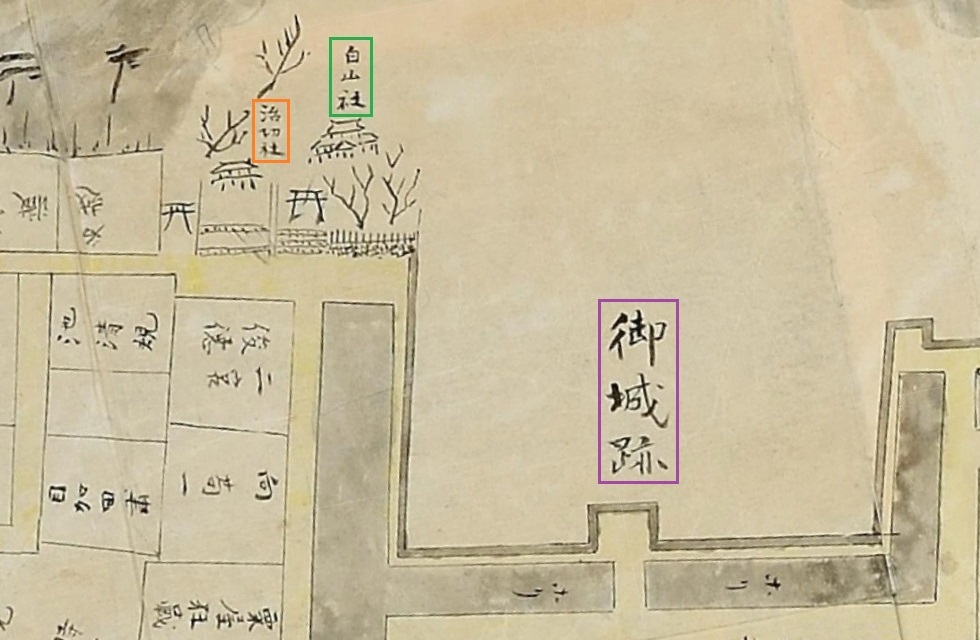

古地図(作製年不明)の中に白山社と書かれているのが、白山比咩神社です。

この時は吉香神社の文字はなく御城跡と書かれていることから白山比咩神社は吉香神社より前からあったことが判ります。白山社の文字の左側に治功社の文字が読み取れます。吉香神社は明治5年に吉川家の氏神社3社(治功社、高秀社、鎮昭社)を統合した神社だそうです。今は治功社の鳥居が建っていたあたりに柏原美術館(2020年10月1日に岩国美術館から改称)が建っています。ネットで調べてみると明治4年の廃藩置県の後、吉川経健は東京移住を命ぜられたときに治功社と高秀社と鎮昭社は廃社となる筈ででしたが岩国城下の旧士民が吉川家に請うて、高秀社と鎮昭社の二社を治功社に併合して、明治6年に吉香神社と号したそうです。さらに明治18年4月(1885年)に白山神社境内から治功社(吉香神社)が居館跡(御城跡)に移転したことが判りました。岩国藩藩主の吉川家は藤原氏南家の支流で駿河国入江庄に住んで入江氏を称した維清3代の孫、入江景義の嫡男経義が寿永・文治の頃(1183~86)入江庄吉川(静岡県清水市)に居館を構え、吉川と称したのが始まりだそうです。

この時は吉香神社の文字はなく御城跡と書かれていることから白山比咩神社は吉香神社より前からあったことが判ります。白山社の文字の左側に治功社の文字が読み取れます。吉香神社は明治5年に吉川家の氏神社3社(治功社、高秀社、鎮昭社)を統合した神社だそうです。今は治功社の鳥居が建っていたあたりに柏原美術館(2020年10月1日に岩国美術館から改称)が建っています。ネットで調べてみると明治4年の廃藩置県の後、吉川経健は東京移住を命ぜられたときに治功社と高秀社と鎮昭社は廃社となる筈ででしたが岩国城下の旧士民が吉川家に請うて、高秀社と鎮昭社の二社を治功社に併合して、明治6年に吉香神社と号したそうです。さらに明治18年4月(1885年)に白山神社境内から治功社(吉香神社)が居館跡(御城跡)に移転したことが判りました。岩国藩藩主の吉川家は藤原氏南家の支流で駿河国入江庄に住んで入江氏を称した維清3代の孫、入江景義の嫡男経義が寿永・文治の頃(1183~86)入江庄吉川(静岡県清水市)に居館を構え、吉川と称したのが始まりだそうです。

白山比咩神社を広い範囲の地図で紹介したいと思います。赤色マーク(

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。