久しぶりに門前仲町の名店に行きました。 古都 [東京]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

本年も今日だけとなりました。今年最後の記事は、久しぶりに行った門前仲町のお店です。門前仲町から東西線で2駅の東陽町が私の仕事場(設計ビル)でしたが、2012年に港区の本社ビルに移転したことから、ご無沙汰でしたが、少し高いけれどもみんなのお気に入りだったので集まりました。

当然ですが以前にも記事を掲載したことがあります。右の小さな写真をクリックすると以前の記事を表示するので是非とも見てください。

当然ですが以前にも記事を掲載したことがあります。右の小さな写真をクリックすると以前の記事を表示するので是非とも見てください。お店の写真です。ここに集まって仲間の内の3名は先日紹介した養老渓谷温泉に泊まってゴルフをしたメンバーでした。

店名 古都

住所 東京都江東区富岡1丁目1-9

電話 03-3643-7938

門前仲町駅からお店までの道の景色も懐かしかったです。

不思議とセッティングも懐かしかったです。

すぐにビールで乾杯です。

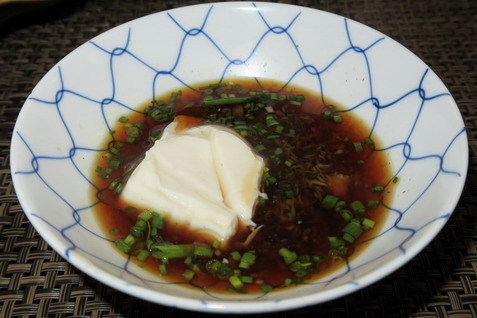

事前にテッサと刺身とステーキを予約しておいたのでした。こちらがテッサ(ふぐの刺身の薄造り)です。

拡大すると薄すぎない絶妙な厚みに切ってあることが判ると思います。ほんと素晴らしかったです。

このように巻いて食べます。

ふぐの皮も素晴らしくおいしかったです。

これだけの料理が並ぶと、お店の名前「古都」と書かれて本格焼酎を頼みたくなります。

前回も紹介しましたが、こちらの刺身の素材が、すばらしいです。

見事な赤貝でした。

一人前を見ると大きさが判ってもらえると思います。大きな赤貝でした。

いいヒラメでした。

マグロ(トロ)もよかったです。

でも大将(ご主人)と一緒に飲むビールも最高でした。

ふぐと言えばヒレ酒が飲みたくなります。

大将自ら火をつけてくれました。

ひれ酒の炎を撮りました。やっぱり美味しいです。

ここに来たらクジラも食べたくなります。事前に注文していませんでしたが追加でナガスクジラを切ってもらいました。

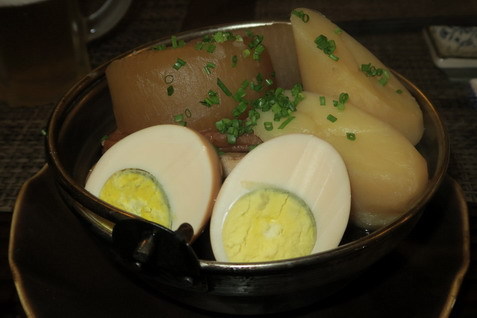

煮物もありました。やっぱり一流の板前さんの味でする

日本食店には似合わないのですが、肉好きな人もおられたので、予約の時にサーロインステーキも頼んでいました。

拡大するといい肉だとわかってもらえると思います。やっぱり美味しかったです。でもこの脂肪は体にはよくなさそうです。でも食べてしまいます。

締めに出てきた漬物も美味しかったです。

Google地図で場所を紹介します。

エジプトにも水道橋 [エジプト]

ロバさんの街 カイロ [エジプト]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

エジプトの首都であるカイロは2004年には1525万人(ネット)で現在は1700万人とエジプトの人に聞きました。アフリカおよび中東で最大の都市なのです。

その大都会で目を引いたのがロバ(驢馬)さんでした。中国の田舎でロバさんを見かけましたが、これだけ沢山のロバさんにはお目にかかれませんでした。

トルコやパキスタンでも沢山のロバさんを見かけましたがそれに比べても数倍の数のように感じました。そこでロバさんたちを紹介することにいたした。

どれも同じような4輪車を牽いていました。上り坂のせいか大人の人は横を歩いていました。やさしいですね。

実は後の石組みのものは水道橋なんです。

自動車専用道路を逆走して降りた来たロバさんです。ロバさんは悪くありません。エジプトの人が言われていました。「エジプトは飾りの国です。横断歩道も飾り、信号も飾り、車線も飾り」と!確かに交通マナーに関してはこれからですね。それにしてもロバさんの顔⇒かわいいと思いませんか?

軽快に走っていました。こちらのロバさんは働き物ですね。とエジプトの人に聞くと働かされ物なんですと言われてしまいました。確かに! このバックも水道橋です。

ロバさんだけでなく馬さんも沢山働いていました。でも圧倒的にロバさんが多かったです。ここにも水道橋がありました。

観光用はやっぱり馬さんの独壇場でした。

タグ:ロバ

エジプトのナンバープレート [エジプト]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

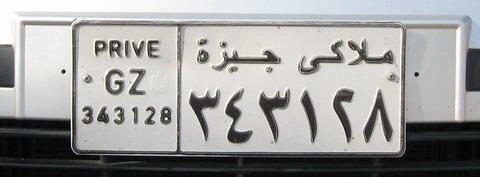

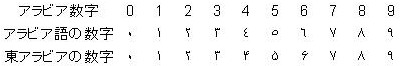

これがエジプトの自動車のナンバープレートです。ナンバープレートは「アラビア語の数字」です。おまけに小さく「アラビア数字」が書かれていました。ややこしいけれど「アラビア語の数字」は「アラビア数字」とは違うことを知りました。このナンバープレートをつけていたのは、なぜかチェコ製の自動車オクタビアでした。

古いナンバープレートには「アラビア語の数字」しか書かれていません。これは645ですね。「アラビア数字」が横に書かれているナンバープレートは圧倒的に少なかったです。ややこしい話ですみませんでした。

タグ:ナンバープレート

異国を感じさせる風景 [エジプト]

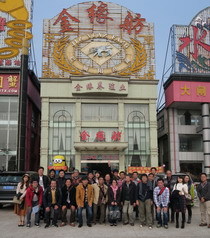

蘇州の泉屋 Izumiya [江蘇省]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

今回の上海蟹ツアーの最後の訪問場所は日本の食材が買えるお店でした。昨年は無錫の日本食材専門店でしたが、今回は日系スーパーのIzumiya(イズミヤ)が選ばれました。驚いたことに我が想像していたイズミヤとは別物でした。地上4階 / 地下2階・売場面積24,691㎡の巨大なお店だったのです。

今回の上海蟹ツアーの最後の訪問場所は日本の食材が買えるお店でした。昨年は無錫の日本食材専門店でしたが、今回は日系スーパーのIzumiya(イズミヤ)が選ばれました。驚いたことに我が想像していたイズミヤとは別物でした。地上4階 / 地下2階・売場面積24,691㎡の巨大なお店だったのです。日本のイズミヤは、近畿地方を中心に展開しいて中堅に位置するスーパーマーケットチェーンですが、中国・蘇州のイスミアは巨大高級百貨店と言える存在でした。ロゴマークも日本とは違う斬新な泉屋が使われていました。

日本でのログマーク

中国でのログマーク

食料品は地下1階でした。沢山の食材が売られており、その中の一部として日本の食品が沢山売られていました。日本で買う値段の1.5倍から2倍でした。生で食べれる生卵ももちろん売られていました。他の食品も高いのですが驚くほどのお客さんが入っていました。今の中国の一端を見る感じでした。売場自体の写真は撮らなかったので売場の周辺の写真を紹介します。

名前 泉屋百貨

住所 江蘇省蘇州市高新区長江路211号

電話 0512-6878-6868

開店 2011年9月29日

駐車 1,500台(地下2階)

営業 10:00 ~ 21:00

定休 無休

中央には大きな吹き抜けの空間があるので開放感がありました。こちらのお店の開店時のコンセプトは、中間所得層の20代から40代前半のファミリーをメインターゲットにして、生活提案型店舗として、気持ちがいい空間・環境・時間」を提供するお店として計画したそうです。

ユニクロもテナントとして入っていました。日本で売られているものと全く同じものが売られていました。驚いたことに中国で作っているのにも関わらず、日本の1.5倍の値段で売られているのです。それでも買う人が沢山いるのです。

洗面所やトイレを見れば、お店のレベルが分かると言われていますが、日本の高級店レベルでした。こちらが洗面台です。

こちらが小のトイレです。もちろん個室の方はウォシュレットタイプが備わっていました。

無錫市中国旅行社日本部のガイドの秦さんとはここでお別れです。地下鉄で蘇州駅まで行き新幹線で無錫に帰ると言っていました。地下鉄の入口が左の方に写っています。ただし地下鉄とイズミヤは地下でつながっているので地下鉄からのお客さんは地下道でお店に行きます。車の人も駐車場は地下二階のため地下での移動なので地上は人が少ないのです。我々はチャーターしたバスで数百キロ離れだ場所まで帰りました。

蘇州で蘇州料理 [江蘇省]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

上海蟹ツアーの2日目の昼食は、蘇州に来ているので、松鼠桂鱼が有名な蘇州料理でした。

お店の入口です。入口はレストランの雰囲気ではありませんでした。

バスが入口に停まって、長い通路を歩きました。

こちらの部屋で食事をいたしました。

すでに欧米人が食事をしていました。どうやら外国人観光客の多路のレストランのようでした。

前菜は4品でした。今回の食事は一人50元(920円)です。

今回は青島ビールでした。やはり中国の銘柄の中では一番安心して飲めます。

豚肉の角煮のような料理でした。

こちらは冒頭の写真の松鼠桂魚(桂魚のリス形丸揚げ甘酢あんかけ)です。松鼠桂鱼は江蘇蘇州地区の漢民族伝統料理です。松かさのように身が立っているのが特徴です。

松鼠桂魚に使われている魚は桂魚です。桂魚の中国語の標準名は「鱖」または「鱖魚」ですが、桂魚と呼ばれる方が一般的な気がします。この「鱖魚」を音読みしたものを和名としたようです。

界 : 動物界 Animalia

門 : 脊索動物門 Chordata

亜門 : 脊椎動物亜門 Vertebrata

上綱 : 顎口上綱 Gnathostomata 魚類、鳥類、哺乳類

綱 : 条鰭綱 Actinopterygii 魚類の大部分(2万6,891種)

目 : スズキ目 Perciformes

亜目 : スズキ亜目 Percoidei

科 : ペルキクティス科 Percichthyidae

属 : ケツギョ属 Siniperca

種 : ケツギョ S. chuats

条鰭綱は古代魚であるシーラカンスやハイギョなどの肉鰭綱を除く魚類のことです。

五目かけのおこげ料理です。

ビールを沢山飲みました。

三種細きりのスープです。

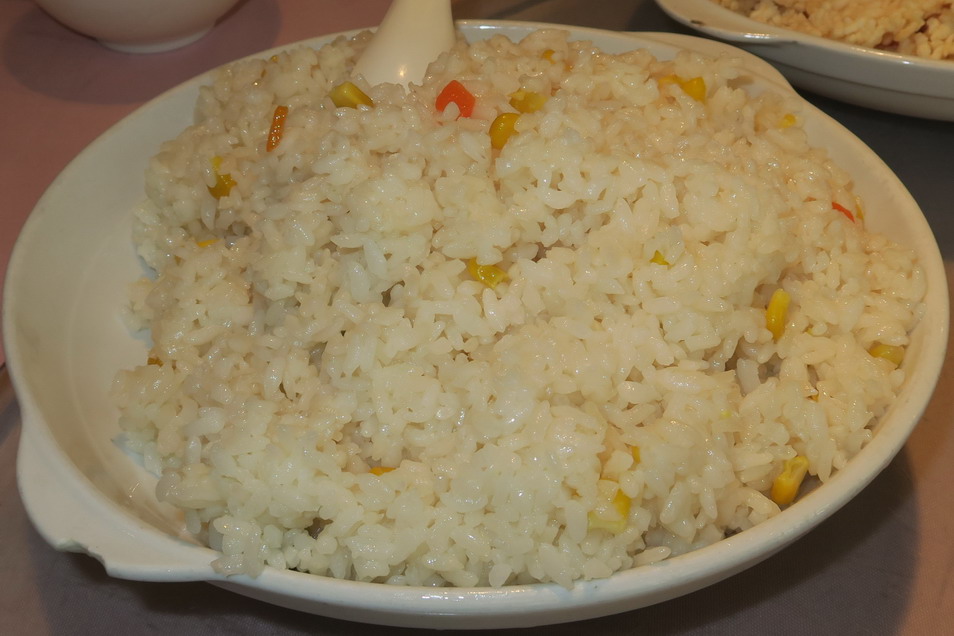

炒飯も出てきました。味は薄目なので、途中で出てきたので、ごはん代わりなのかもしれません。

野菜は2品出てきました。一つはチンゲンサイでした。

もう一つはキャベツの料理でした。

三種千切りと白魚の羹です。

海老料理も出てきました。から揚げした海老に野菜が絡めてありました。

餃子の皮を挙げたものに肉あんをかけた料理です。

揚げ薄もちの肉末かけ

麺も出てきました。地元の麺のようでした。

果物としてはトマトが出てきました。中国ではトマトは果物扱いされることが多いです。

こちらのレストランには刺繍の博物館と土産物店が併設されていました。非常に細かい刺繍が特徴でした。写真は刺繍の土産物店です。

ピサの斜塔 [イタリア]

写真の上のカーソルが の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

前記事で東洋のピサの斜塔と呼ばれている虎丘斜塔を紹介させてもらいましたので、本記事では本物のピサの斜塔を紹介いたします。ピサは町の名前です。イタリアの家族旅行ではピサにも行きました。

前記事で東洋のピサの斜塔と呼ばれている虎丘斜塔を紹介させてもらいましたので、本記事では本物のピサの斜塔を紹介いたします。ピサは町の名前です。イタリアの家族旅行ではピサにも行きました。ピサの斜塔は有名ですが、実物を見て、思っていた以上に傾いているのに驚かされました。

記念撮影は、この写真のようすると面白いですよ!

みんなが、撮っているので私もやりました。もちろん家族全員が、このスタイルで撮りました。手の位置が重要で両手や片手でいろんなスタイルで何枚も撮ることをお薦めします。楽しいですよ。

ピサの斜塔(Torre di Pisa) は、イタリアのピサ市にあるピサ大聖堂の鐘楼です。世界遺産「ピサのドゥオモ広場」を構成する最大の観光スポットだと思います。高さは地上55m、階段は297段あり、重量は14453トンだそうです。一時傾斜の増大と倒壊の危惧がありましたが、その後の処置により当分問題ないと判断されています。現在の傾斜角は約5.5度で、傾斜の進行は止まっているそうです。

こちらがピサの斜塔の単独の写真です。

ピサの斜塔はドゥオモ広場の中にあります。ピサと言えば「ピサの斜塔」ですが、横の大聖堂(ドゥオモ)やひろ~~~~~い広場で人々がゆったりしている雰囲気はいいですよ。真っ白な大理石が印象的でした。

大聖堂(ドゥオモ)の中もすばらしかったです。

ピサはローマ時代に海港として栄え、中世にはヴェネチア、ジェノヴァとともに海の共和国として地中海に君臨し勢力を伸ばしました。ガリレオが医学を、学んだピサ大学のある大学都市でもあり、現在も科学と数学の名門としての名誉を誇っているそうです。

ドゥオモ広場には3つの建物があります。ピサの斜塔と大聖堂(ドゥオモ)とこの写真の洗礼堂です。大きな丸い建物です。

洗礼堂の中は大きな空間で音が反響することが有名です。

写真のように警備員の人が、大きな声を出して実演してくれました。

真っ白な征服の兵隊さんも大理石の建物に映えていました。

ピサの斜塔と大聖堂(ドゥオモ)と洗礼堂があるドゥオモ広場は高い城壁に囲まれていました。

城壁の一番高いところに登って、その城壁とピサの町を撮りました。上の洗礼堂の写真もこの場所から撮りました。城壁の手前にお墓が沢山並んでいますが、これは撮った写真を見て後から気がつきました。城壁に門があり沢山の人がそこを通っていますが、我々もその門から入りました。トゥオモ広場の近くには、史跡の保護のために大きな駐車場を作っていないため、離れた場所で観光バスを降りて無料の連絡バスでここに来ます。駐車場を作るために町の建物を壊すことも出来なかったのだと思います。それに大理石を車の排気ガスから守ることも理由のような気がします。

手前から洗礼堂、大聖堂(ドゥオモ)、ピサの斜塔です。芝生の中にも自由に入れるのはいいですね。見学者も多かったです。

ピサの斜塔の傾斜の原因は、地盤の土質が極めて不均質であったことであるとされています。南側の土質が相対的にやわらかく年月を経るうちに傾き始め、それによりさらに地盤に対する負担が大きくなり、結果的には塔の南側が大きく沈下するという事態に陥ったそうです。1173年8月9日に始まった200年間と非常に長い建設工事期間中から傾斜し、1372年に完成しました。最上階層のみ地面に対して垂直に建てられて現在の姿になったそうです。

完成後も傾斜が進み将来に倒壊すると心配され下記のような対策が行われました。

1935年、地下水が地盤をやわらかくしてしまうのを防ぐため薬液を注入して地下水の浸入を止めようとする応急処置がとられました。しかし、現場の地盤は鋭敏比非常に高く、攪乱によって強度が著しく低下し、沈下は更に進んでしまったそあです。1960年代、現地の地下水汲み上げによって地下水位が下がり、またも傾斜進行という危機を迎え、1964年2月27日ついに、イタリア政府はピサの斜塔を崩壊から回避するための支援を求めました。

1990年1月7日、安全上の問題により公開を休止し、傾斜角を是正するために改修工事が行われました。当初は沈み込んだ側と反対の北側におもりを載せることでバランスをとろうとしたが、根本的な解決には至りませんでした。その後、改修工法には世界各国の建設会社から様々な提案がなされたが、最終的に、北側の地盤を掘削するという工法が採られ、2001年6月16日、10年間にわたる作業が終了し公開は再開された。

2008年5月28日、監視担当のエンジニアで地質学者でもあるミケレ・ジャミオルコウスキ教授により、少なくともあと300年は倒れる危険がないとの見解が示されてました。

ギネスブックでは長らく世界中で最も傾斜している建物と認識されていたが、2009年からは15世紀に建造されたドイツ北西部エムデンの付近にある教会の尖塔の方が傾斜していると判定され、ピサの斜塔に代わって掲載されています。

ギネスブックでは長らく世界中で最も傾斜している建物と認識されていたが、2009年からは15世紀に建造されたドイツ北西部エムデンの付近にある教会の尖塔の方が傾斜していると判定され、ピサの斜塔に代わって掲載されています。 さらに2010年6月にはアラブ首長国連邦アブダビにあるキャピタルゲートビル(35階建てビル)が傾斜角約18度であるとしてギネスブック世界記録に認定されましたが、これは意図的に傾斜させてつくられたもので、写真を見る限りでは、ピサの斜塔は傾斜した建築物としては、やはり世界一だと思います。この小さな2枚の写真はネットから拝借いたしました。小さな写真もクリックすると拡大します。

さらに2010年6月にはアラブ首長国連邦アブダビにあるキャピタルゲートビル(35階建てビル)が傾斜角約18度であるとしてギネスブック世界記録に認定されましたが、これは意図的に傾斜させてつくられたもので、写真を見る限りでは、ピサの斜塔は傾斜した建築物としては、やはり世界一だと思います。この小さな2枚の写真はネットから拝借いたしました。小さな写真もクリックすると拡大します。航空写真でドォウモ広場の配置を紹介します。北側の大きな白い建物は有力貴族たちの納骨堂のカンポサントです。

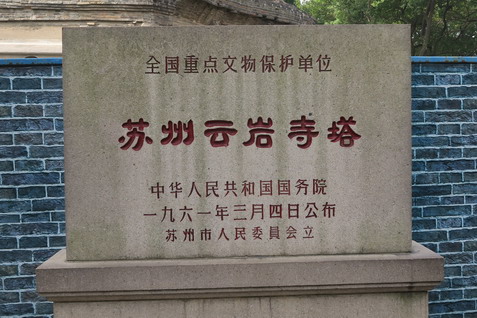

東洋のピサの斜塔 虎丘斜塔 [江蘇省]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

蘇州の小山の頂上に東洋のピサの斜塔と言われている塔があります。小山の名前は虎丘なので虎丘斜塔あるいは雲岩寺の斜塔と言われています。

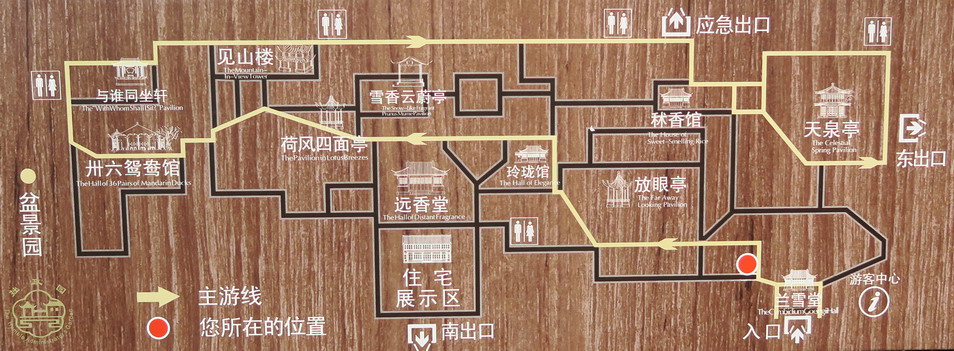

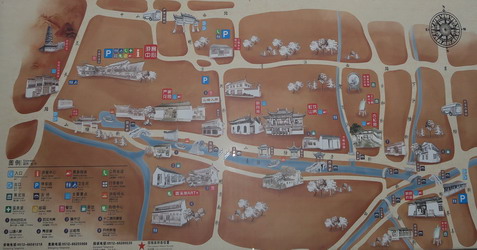

下の地図の薄緑色の部分が虎丘山風景区のエリアです。入口は南と北にありますが、南から入ることをお勧めします。我々も南の虎丘南大門広場あたりでバスを降りて赤色ラインを歩いて北の駐車場に待っていたバスに乗りました。

歩いて通った順番のポイントを下に説明しています。

━━ 歩いたルート

地図の右上の四角の枠をクリックすると別画面で大きな地図を表示します。地図内のマイナスのアイコン

南大門のあたりにバスを停めて北に向かって歩きました。歩いた順番に紹介します。

1番目の門の頭山門です。

参道の奥に斜塔が見えます。イチョウの並木がきれいでした。

写真をズームいたしました。こちらからだと塔は傾いているようには見えませんでした。どうやら主に南北方向に傾いているのでまっすぐに見えているようです。

2番目の門です。 呉中第一山と書かれた扁額がかかっていました。

2番目の門で入場券のチェックがあります。門を入って振り返って写真を撮りました。

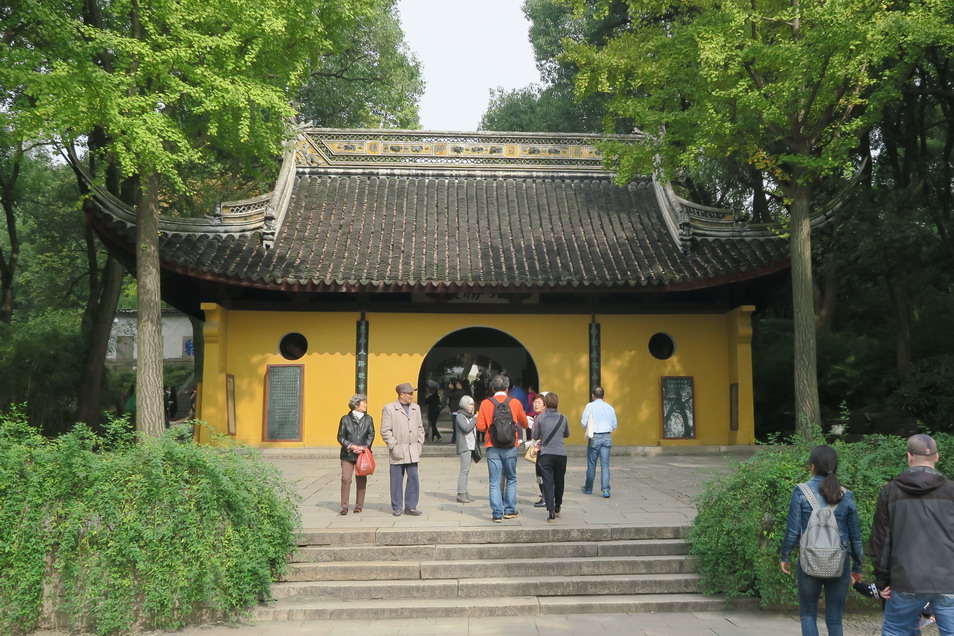

3番目の門の断梁殿です。黄色い門はお寺であることを感じさせてくれます。大きな海涌橋を渡って虎丘に入ります。

海涌橋を渡って、3番目の門である断梁殿を近くから見ました。

屋根は趣がありました。

参道が続きます。

試剣石。春秋時代に呉王闔閭が剣の切れ味を試しに切った石だと言われてます。

登り切ると千人岩がある広場です。

岩の広場です。 千人岩です。

岩の広場を上から見ました。

写真撮影スポットです。名前は虎丘剣池だそうです。

奥の虎丘剣池です。呉王闔閭を葬った時、3000本の剣を埋めたと言われています。それを探して秦の始皇帝や呉の孫権が掘った址です。剣が出たのか、出なかったのかはわかりません。

橋の上から写真撮影スポットの方を見ました。

これが橋です。

写真を拡大すると穴があることが判ります。井戸のように水くみとして使われたそうです。

こちらが4番目の門です。

その門をくぐると目の前に斜塔が表れます。

虎丘(こきゅう)は標高34m小高い丘を指します。太古の時代には海中の小島であったそうです。虎丘の歴史は長く、歴史ロマンをかきたてる遺跡も少なくないそうです。春秋時代の呉王の闔閭(コウリョ)がここに葬られ、三日後には白虎がここに臥していたという伝説から虎丘と名づけられたそうです。剣を愛した父・闔閭のために息子の夫差(フサ)は3000本の剣を埋めたそうです。他に、唐妓・女真娘の高潔を偲ぶ「真娘の墓」、闔閭の墓を建造した千人の工匠達を殺戮し、鮮血に染まったと伝えられる巨岩の「千人石」など、歴史にまつわる見所が沢山あるそうです。

丘の上には蘇州のシンボルの雲岩寺塔(別称:虎丘塔)が建っています。傾いたことから塔→斜塔となりました。

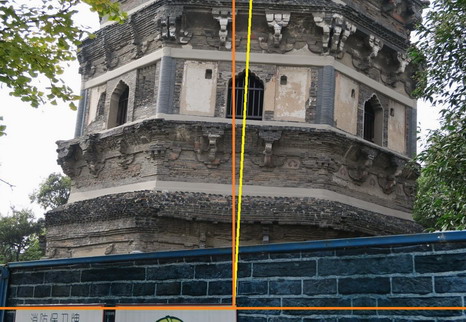

この塔は北宋年間の961年に創建されたそうで、八角七層の古塔は中国で最も古い塔の一つで、全国重点保護文物に指定されています。たびたびの火災にも見舞われました。地盤沈下でtq傾いたために中国のピサの斜塔あるいは東洋のピサの斜塔とも言われています。

一番、傾いて見える角度からの写真です。

レンガ造りの塔は拡大すると趣がありました。

さらに拡大いたしました。

別の場所も拡大いたしました。

記念写真を撮ってもらいました。

記念写真を撮ってもらいました。塔の北側です。標高34mの丘の上からこちら側に降りました。

北側も趣のある建物がありました。

降りたところに牌坊が建てられていました。

北側から撮った虎丘斜塔です。

北大門が見える橋の上で記念撮影をいたしました。

北大門前の広場でも撮影会が行われました。

もう一枚、虎丘斜塔の写真を撮りました。

虎丘の石碑の前から最後の斜塔のし野心を撮りました。

斜塔と言えばピサの斜塔です。以前に家族旅行で撮ったピサの斜塔と比べてみました。虎丘斜塔は斜塔はピサの斜塔よりも681年も前で造られたことが渡りました。虎丘斜塔は傾きの進行を食い止める工事が行われました。一方、ピサの斜塔では傾きを改善するため10年にもわたり北側の地盤を掘削するという工法が採られました。その結果、傾きは5.5度→3.99度に改善されました。

| 項目 | 虎丘斜塔 | ピサの斜塔 | ||

| 着工年 | 1173年 | |||

| 完成年 | 691年 | 1372年 | ||

| 高さ | 47.5 m | 55.86 m | ||

| 現在の傾き | 約 3度 | 3.99度 | ||

| 過去最大傾き | 約 3度 | 5.5度 | ||

| 傾斜原因 | 地盤沈下 | 地盤の不均一 | ||

| 素材 | レンガ | 大理石 | ||

| 重量 | 14453トン | |||

| 頂部ずれ(参考) | 2.34 m | 3.89 m | ||

| 計算傾き(参考) | 2.82度 | 3.99度 |

虎丘斜塔ま傾いている角度が気になります。傾斜角度はサイトによりまちまちで、数値としては3度と3.5度3.59度と15度が出てきます。特に15度の記述が最も多く出てくるのですが、見た目でも信じがたいので、写真で計測してみることにいたしました。

最も傾斜していると思われる方向の写真で目線高さで水平線をオレンジ色で書き込みそれに対して垂直線に対しての党の傾きを測った結果としては3~3.2度というのが結論でした。15度というのはどうやら間違いのようです。

最も傾斜していると思われる方向の写真で目線高さで水平線をオレンジ色で書き込みそれに対して垂直線に対しての党の傾きを測った結果としては3~3.2度というのが結論でした。15度というのはどうやら間違いのようです。

ピサの斜塔で最も大きくなった時が5.5度で、倒壊の危険があったことから元に戻す大工事を行った結果として、現在が3.99度ということからも3度前後という数値はは正しい気がします。

世界遺産 拙政園 [江蘇省]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

上海蟹ツアー(2015年11月14日~11月15日)の二日目の午前中は蘇州市内の観光です。最初に行ったのはユネスコの世界遺産の拙政園とい名前の庭園です。世界遺産の蘇州古典園林の中で9つの庭園が指定されていますが、その中で最も有名で、且つ広い庭園が拙政園なのです。上の写真は拙政園の入口です。

9つの庭園は下記のとおりです。⑨の退思園は離れた場所なので下記の地図内に表示されていませんが地図上のマイナスのアイコン

今回訪問した拙政園のGoogle地図と案内板です・

こちらはチケット売り場です。一人100元(1866円)と中国の庭園の入場料としては高い気がしました。チケット売り場は人が少なかったのですが、庭園内は驚くほどの人が入っていたことからチケットはツアー会社が事前に買っているのかもしれません。我々はここで買いました。

こちらが入場券の表と裏です。クリックすると拡大するので歯所の名前が判ると思います。

この丸い入口をくぐると庭園内です。

中に入ったところです。

沢山の人に驚かされました。手を挙げているのが我々のガイトの秦山です。

入口を入ったところの池のある景観です。ここでは沢山の池があり、池が庭園の景観に重要な役割を果たしていると感じました。

最初の池を沢山の人が渡っているところです。

庭園内の道も、なかなか趣がありました。

緑と池の景観が見事でした。

ここが拙政園で一番景色のいい場所と言われているところのようです。こちらの写真はクリックすると特別に大きく拡大するようにいたしました。

同じ場所ですが構図的に少し拡大いたしました。

上の写真の景色を見ている人たちです。さすが庭園で一番の景観を見れる場所とのことなので人気の場所でした。

同じ場所からズームで拡大いたしました。

壁際の廊下も趣がありました。

別の角度から見た景色です。

池の横を移動していきます。建物も景観に対して重要な役割を果たしていることが判りました。

柳の木のある景観も趣がありました。庭園の中で一番高い場所から撮った写真です。

建物群も見事な景観を見せてくれました。

先ほどの一番人気の景観を見る場所には沢山の人が常時おられました。

我々の仲間が写った珍しい写真なので目隠しをして掲載させてもらいました。遠くからなので最初は撮っていることに気がつかれませんでしたが、すぐに気がついてVサインを送ってくれました。

上の写真を撮ったのは池を挟んだこの場所でした。

建物の中には椅子などの調度品が展示されていました。

こちらも中国らしい趣の建物でした。紹介した写真の庭園のほんの一部でしかありません。これ以外に沢山の素晴らしい景色に出会いました。

こちらが庭園からの出口です。

庭園の外には沢山のお店が並んでいて独特の雰囲気を感じさせてくれました。

われわれ外国人にとっては庭園の外の景観もなかなかのものでした。

もう少し町並みを紹介します。

果物も売られていました。左手前のものは桑の実です。見事な桑の実でした。

入口に戻りました。

こちらが入口の前の道路です。

バスに乗って次の観光場所に行きました。

紅葉の 粟又の滝自然遊歩道 [養老渓谷]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

先日、紹介した粟又の滝(あわまたのたき)を見たあとは、養老川沿いの「粟又の滝自然遊歩道」、またの呼び名である「滝めぐり遊歩道」歩きました。上の写真は粟又の滝自然遊歩道で最も紅葉がきれいだった場所の一つです。

下記の地図で紫色の━━+━━が約1.9kmの粟又の滝自然遊歩道です。事前に調べてこなかったこともあり、歩いていて、どれほどの距離があるか判らなかったことから途中でUターンして粟又の滝に戻りました。したがって粟又の滝からUターン場所までの━━を順に紹介したいと思います。地図に紅葉のマークを使う時はこちらです。→ポチッ

━ 粟又の滝自然遊歩道 踏破ルート

━ 粟又の滝自然遊歩道 未踏ルート

遊歩道の出発地点を対岸から撮った写真です。右の方が下流になります。

上の写真で青色の服の人ががるいている場所を遊歩道から撮ったものです。この写真のように川が右側にある写真はすべて歩いていく方向(進行方向)の写真と理解してください。左側に川がある場合は振り返って撮った写真です。

歩き始めてすぐに川の対岸に小さな滝がありました。上の地図のマーク

名もない滝(

対岸に紅葉が見られました。

川にかぶされようなもみじの紅葉の景観も見事です。

少し進んで振り返って上流方向を見た景色です。

遊歩道の一部が飛び石になった部分があります。水が右上から流れ落ちてくる時があるようです。

水はほとんど流れていませんでしたが、ネットで調べた結果、実はこの場所が千代の滝(

趣のある景色が続いていました。紅葉はところどころで見受けられました。

向こうから沢山の人が集団で歩いてきました。

上の写真を拡大したものですが、後ろから歩いてくる人のところが、先ほどと同じように飛び石になっていることが分かってもらえると思います。この飛び石の左奥に万代の滝(

こちらが万代の滝(

万代の滝に近づいてみました。落差は10mだそうです。今回は行けませんでしたが遊歩道沿いには落差20mの昇龍の滝と落差4mの見返の滝もあります。

万代の滝の前の遊歩道の飛び石がはっきり写った写真があったので紹介します。この飛び石の右奥に万代の滝があります。

遠くに紅葉が見えます。

川の中の岩の上からズームで撮りました。

上の写真の同じ場所を撮っています。

紅葉の場所に近づきました。

遊歩道に粟又の滝から距離を示す用事が埋め込まれていました。

これが遊歩道に埋め込まれていた、粟又の滝から500mの表示版です。

実は粟又の滝自然遊歩道の中で500mから800mの紅葉が圧巻でした。その紅葉を紹介いたします。

ここの紅葉は見ての通り、見事な色を見せてくれていました。

落葉した木の枝と紅葉の景観も見事でした。

一面が紅葉に覆われていました。

濃い赤色の紅葉も見事でした。

さらに濃い真っ赤な紅葉です。

黄色の紅葉も見事です。

振り返った紅葉の景色です。

まだまだ紅葉が続きました。

川の中の岩の上からズームいたしました。

さらにズームいたしました。

さらにズームいたしました。

黄緑色が混ざった紅葉もきれいです。

川の上に垂れた枝も趣があります。

ここでも振り返ってみました。

同じ場所からの進行方向(下流側)の景色です。

ここにも距離を示す表示板が遊歩道に埋め込まれていました。

こちらが遊歩道に埋め込まれていた粟又の滝から1000mの表示版です。

養老川の独特の岩の川底です。振り返って撮った写真です。

このあたりから、また紅葉が見受けられました。

対岸の山肌の真っ赤な紅葉です。

進行方向には紅葉が続きます。

山の上の方です。

ここからどの程度遊歩道が続いているのかわからないので向こうから来る人に聞くと、まだ2kmあるとの答えが返ってきたり、この先でUターンしたので判らないとの答えでした。紅葉の木も減ってきた感じもあり、昼食もしたかったので、この先300m歩いたところでUターンしたしました。この時、2015年12月8日12時20分でした。

今回は行けませんでしたが、先に進むと遊歩道沿いには昇龍の滝と見返の滝があるのでネットから2つの滝の写真を転用させていただきました。

昇龍の滝 落差20m 見返の滝 落差4m

追伸

本日12月23日16時55分のフライトで関西に帰省します。実家ではネットが出来ません。パソコンを持ってWiFiが使えるところに出かけて記事の掲載はつづけるつもりですが、時間的な関係で帰宅する2015年12月30日までは、皆様のところへの訪問が少なくなることをお許しください。

年賀状は朝から作って投函いたしました。

ジュリエッタの町 ベローナ [イタリア]

写真の上のカーソルが の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

NHKの「世界遺産への招待状」と言う番組でイタリアのベローナが取上げられました。タイトルは「恋愛大作戦! イタリア」です。ベローナは、娘と家内の3人で旅行した場所なので懐かしくて拝見いたしました。その旅行のでのベローナの記事を掲載いたしました。

イタリアのベローナと言う町を、ご存知ですか。ベローナという名を聞いたことが無い人も、『ロミオとジュリエット』は知っているでしょう。ここは、その舞台となった街です。中庭から家内と娘が手を振っている以外の写真はすべてクリックすると拡大します。

街の歴史は古くローマ時代にさかのぼり、各時代ごとの見どころが多く残ります。その石畳の上で食事も楽しいですね。

この日は雨模様でしたが、不思議な魅力のある街でした。スカラ家の廟が右側にあります。

下の写真がこちらが有名なジュリエッタ(ジュリエット)の家の中庭です。見ての通り、驚くほど沢山の人が見学にこられたいました。さすが恋愛の町と言われるだけのことはありますね。ジュリエッタ(Giulietta)はイタリア語圏の呼び方でジュリエット(Juliet)に相当するそうです。

右が航空写真で探し当てたジュリエッタの家です。→地名入り地図で見る

地名入り地図で見ると「ジュリエッタの家」の文字を見つけることが出来ると思います。

家内と娘はジュリエッタの家の中に入り中庭に面した窓から家内と娘が手を振っています。 この窓が曰くのある窓だとの事です。1450年ごろルネッサンスの真っ只、ベローナ町を二分するモンタギュー家とキャピュレット家は、お互いに敵視しており、町で出会えばすぐに喧嘩が始まる状態だったことから物語が始まります。モンタギュー家の一人息子がロミオでキャピュレット家の一人娘がジュリエット(ジュリエッタ)でした。

家内と娘はジュリエッタの家の中に入り中庭に面した窓から家内と娘が手を振っています。 この窓が曰くのある窓だとの事です。1450年ごろルネッサンスの真っ只、ベローナ町を二分するモンタギュー家とキャピュレット家は、お互いに敵視しており、町で出会えばすぐに喧嘩が始まる状態だったことから物語が始まります。モンタギュー家の一人息子がロミオでキャピュレット家の一人娘がジュリエット(ジュリエッタ)でした。これは1世紀に建てられた円形闘技場・「アレーナ」で、夏には野外オペラが行われます。漆黒の夜空の下で大規模な舞台セットを利用したオペラは迫力があり、もはや芸術を越えた一大スペクタクルのようです。恋の話の舞台あり、夏のオペラありと、なんともロマンティックな街です。

ベローナはヴェローナとも書かれています。ベローナは、人口27万人のイタリアの都市であり、ヴェネト州ベローナ県の県庁所在地でもあります。 アディジェ川沿いにあり、ガルダ湖の約30km東に位置する。 ドイツのミュンヘンおよびイスラエルのベツレヘムと姉妹都市協定を結んでいます。中世の町並みがよく残っていている街です。写真は大きな広場でした。ここで、少し雨宿りをしました。

街の中には沢山の広場があります。その中の一つです。

路地の景色です。遠くに塔が見えますが、そこが有名なエルベ広場です。

地面の下に遺跡がある場所もありました。左端の女性が添乗員の方でその横の赤いズボンの方が地元の観光案内の方です。

タグ:ベローナ

紅葉の 粟又の滝(あわまたのたき) [養老渓谷]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

2015年12月8日に養老渓谷に行ってきました。目的は紅葉を見ることでした。養老渓谷で最も沢山の人が訪れるのが上の写真の粟又の滝(あわまたのたき)です。粟又の滝は全長約100m、落差30mの比較的 緩やかな滝で、千葉県随一の名瀑と言われています。

粟又の滝の正式名は高滝ですが、地名から名付けられた粟又の滝という名称の方が広く知られています。河川名から養老の滝と呼ばれることがありますが、岐阜県養老郡養老町に有名な養老の滝(落差32m 滝幅4m)があることから、養老の滝の名前はあまり使われません。使われる場合は区別する意味なのか、上総・養老の滝の名で呼ばれています。右の写真は岐阜県の養老の滝です。

名前 高滝

名前 高滝通称 粟又の滝 あわまたのたき

別称 上総・養老の滝 かずさ・ようろうのたき

住所 千葉県夷隅郡大多喜町粟又

落差 30m

滝幅 30m

長さ 100m

水系 養老川

粟又の滝へは養老川の上流にある金神の滝から、下記の航空写真の橙色の散策ルート(━━)を歩いてきました。散策ルートから撮った写真を順番に紹介したいと思います。太い薄い水色の線が長さ100mの粟又の滝です。

先ずは、上を走っている車道から撮った写真です。粟又の滝の落ち口(銚子口/滝口)から上流50mの養老川です。水がきれいです。車道から撮影

滝の落ち口(銚子口/滝口)より少し下流に、水が二股に分かれる岩があります。上の地図の緑色マーク(

紅葉の隙間から見えた水が二股に分かれる岩です。クリックするともう少し広範囲を表示します。車道から撮影

周囲はもみじの紅葉に覆われていました。こちらもクリックするともう少し広範囲を表示します。車道から撮影

紅葉の隙間からもっともクリヤーに見えた水が二股に分かれる岩です。車道から撮影

上の岩を過ぎると傾斜がきつくなってきます。ここも滝の途中でが幅は狭いです。この後、車道からは木々で視界が遮られて紹介できるほどの写真は撮れませんでした。車道から撮影

車道から散策路に入ると滝の一番下がよく見えました。ここから散策路を歩いて滝の上流を目指します。上流に向かう散策路から撮影

同じ場所から上流側を見ました。上流に向かう散策路から撮影

先ほどの水が二股に分かれる岩の横まで出ました。上流に向かう散策路から撮影

散策路を歩いて、さらに上を目指します。ここも滝の部分です。上流に向かう散策路から撮影

散策路の一番上まで上がりました。先ほどの水が二股に分かれる岩が下の方に見えます。岩の上に松が生えている景観はなかなかのものです。滝の落ち口(銚子口/滝口)から撮影

上の写真はクリックすると拡大しますが、クリックが面倒な方のために拡大写真を掲載いたしました。滝の落ち口(銚子口/滝口)から撮影

さらに拡大いたしました。この写真は是非ともクリックしてみてください。滝の落ち口(銚子口/滝口)から撮影

上流方向の景色です。このあたりから傾斜が強くなってきているのがわかります。ここから滝の一番下を目指します。 滝の落ち口(銚子口/滝口)から撮影

途中で紅葉越しに水が二股に分かれる岩の写真を撮りました。紅葉にし写真のピントが合っています。下流に向かう散策路から撮影

岩の横まで来て、岩の方にピントを合わせて撮りました。下流に向かう散策路から撮影

同じ場所から紅葉側にピントを合わせました。下流に向かう散策路から撮影

徐々に流れが急になってきました。下流に向かう散策路から撮影

散策路をかなり降りてきたので滝の下流側の川が見えてきました。下流に向かう散策路から撮影

左側の道が、粟又の滝・自然遊歩道です。下流に向かう散策路から撮影

滝の一番下を横から見ることが出来る場所から写真を撮りました。下流に向かう散策路から撮影

滝の一番下のレベルまで下りました。この位置からだと水を二股に分けていた岩を見ることが出来ます。

その水を二股に分けていた岩の部分を拡大いたしました。水が回り込んで落ちてきているのが分かります。

滝の正面に出ました。少し左寄りから撮った写真です。

滝のは形状により下記のように分類されます。華厳の滝は典型的な直瀑です。今回の粟又の滝は、この分類の中では、段瀑あるいは渓流瀑だと思いますが、渓流瀑に分類するのが妥当な感じがいたします。

直瀑 落ち口から滝壷まで一気に落下する滝

分岐瀑 落ち口から幾重にも分岐して流れる滝

段瀑 2段や3段、またはそれ以上の階層がある滝

潜流瀑 地下水が崖の途中より直接落ちる滝

渓流瀑 滝口から傾斜した岩肌を滑るように流れる滝

海岸瀑 海岸の崖の上に滝口があり、海に直接落ちる滝

見える範囲での滝の一番上の部分です。ただしここは滝の落ち口(銚子口/滝口)ではありません。滝の落ち口(銚子口/滝口)は、さらに数十m先にあります。

完全に正面からの写真です。

やや右寄りからの写真です。本記事を書くまでは恥ずかしながら栗又の滝(くりまたのたき)と思い込んでいました。ネット上でも間違いが結構ありました。驚いたことに検索数では下記のように、ほぼ同数なのです。

粟又の滝 あわ → 約63,400件 完全一致検索 : 約55,000件

栗又の滝 くり → 約65,100件 完全一致検索 : 約8,690件

粟と栗の文字を拡大してみました。→ あわ 粟 くり 栗

紅葉を通して滝を見た景色です。

最後に航空写真で全体の配置を紹介します。

右下の滝口から滝壺までの約100mが粟又の滝です。クリックすると広範囲を表示します。Google航空写真を見たい方はこちらです。→ポチッ

蘇州の日本料理店 [江蘇省]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

今回の上海蟹ツアーで、木涜古鎮を観光したあとは蘇州市内に移動して宿泊ホテルに17時35分着きました。夕食はツアーに組み込まれている食べ放題・飲み放題の日本料理でした。こちらの表が、今回の2015年上海蟹ツアーを依頼した旅行会社が作った日程表です。

月日 | 都市 | 日程表 | 食事 宿泊 |

11/14 土 | xxxx 陽澄湖 木渎 蘇州 | 朝食後、専用車にて、陽澄湖へ 無錫高速ICでガイドをビックアップして陽澄湖へ 着後、中国で最も名高い陽澄湖蟹全席料理の食事 昼食後、蘇州木渎へ 着後、木渎観光○厳家花園、○運河巡りなど その後、ホテルへ ホテル着 夕食は食べ放題・飲み放題の本格日本料理 | 昼:陽澄湖蟹 フルコース 夕:日本料理 |

泊:蘇州 | |||

11/15 日 | 蘇州

| 朝食後、蘇州市内観光 (09:00)世界遺産の○拙政園、 (10:15) 蘇州のシンボルになる○虎丘斜塔など (11:30)昼食、(12:30)○日本料理食材店 (13:30)専用車にてxxxxへ戻る | 朝:ホテル 昼:蘇州料理 |

ホテルで一休みした後、集合時間の18時30分にロビーに行くと日本料理店から案内の方が来られていました。ホテルから10分ほど歩くと日本料理店が沢山並んでいる通りに出ました。左側に目的の日本料理店 海の子 の看板が見えます。27名が余裕で入れる大きなお店でした。

現在の2015年の時点の数値的な状況までは探しきれませんでしたが、蘇州地区の日系企業は2010年の時点で2000社を超えており、2013年10月時点で長期駐在日本人は10,734名で、香港をのぞく中国内では上海、北京に続く、3番目の在留邦人数となっています。

世界では16番目の日本人居住数だそうです。それだけに日本食店も沢山ありテーブルのセッティングも洗練されていました。

やはり最初は刺身ですね。食べ放題で好きなものを好きなだけ注文できるのですが人数が多いことから何品かは事前に注文されていました。この皿にはマグロ、シマアジ、タコ、サーモン、ホッキ貝が乗っていましたが、この後、別の刺身も追加いたしました。今回は話が盛り上がって写真は半分も撮れませんでした。撮れた写真の範囲で紹介したいと思います。

これはキムチです。純日本食ではありませんが、日本の居酒屋にあるものは、ここでは食べれるのです。

もちろんビールで乾杯です。飲み放題なので心置きなく飲むことが出来ました。

楽しい雰囲気を紹介したいので小さい写真で恐縮ですが皆さんに登場していただきました。我々は二階の個室席でした。左の写真は一階の写真です。

サラダも頼みました。

こちらは不思議な葉っぱのイタリア風のサラダでした。

もやしニラ炒めも、日本で食べる味でした。

これが一押しの牛肉のたたきです。4人だけで、さらに3皿を追加してしまうほど、中国では簡単には食べれない上物でした。

牛のステーキもなかなかいい肉でした。最近、中国のステーキの肉のレベルが上がってきているのを実感させてもらいました。

串焼きも頼みました。昨年の上海蟹ツアーでは無錫の日本食店に行きました。

揚げ出し豆腐も本格的でした。これ以外に寿司を沢山頼みましたが後半だったので写真が撮れていませんでしたが、すし飯がなくなって寿司が出せなくなるほどでした。炊いてもよいと言われましたが、蕎麦などの麺類を締めに注文いたしました。

翌朝の朝の散歩で撮ったお店の写真です。

料金はツアー料金に入っていますが、内訳をみると160元/人(約3030円)でした。食べ放題というのはメニューに書かれている高級な料理も含めて全て料理が追加なしで注文できるシステムです。だから高級な一皿160元の料理や鍋も頼めるのです。食べ放題・飲み放題は日本食店の競争が激しい上海で20~15年前には発案されたシステムで上海の経営者が地方に行ったときに全国に普及しました。ただし、競争の少ない地方ではすたれましたが、日本食店の多い上海、蘇州、無錫では今も健在で、うれしいシステムです。

店名 海の子

住所 江蘇省蘇州市高新区商業街11号102-5室

電話 0512-6920-2020

営業 11:00~14:00 17:00~23:30

上から2枚目の夜の写真(右の写真)と同じ構図の翌朝7時19分の写真も紹介します。道路の左側には、前日の夕食を食べた日本料理店 海の子 の看板が見えます。こちらの通りには日本料理店やカラオケ店がたくさんありました。

上から2枚目の夜の写真(右の写真)と同じ構図の翌朝7時19分の写真も紹介します。道路の左側には、前日の夕食を食べた日本料理店 海の子 の看板が見えます。こちらの通りには日本料理店やカラオケ店がたくさんありました。

ホテル・金龍大酒店から日本食店・海の子野でのルートです。距離は719mでした。水の都と呼ばれるだけあって沢山の水路がありました。

ミラノから南西へ60km [イタリア]

センピオーネ公園 [イタリア]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

ミラノ市中心で一番大きな公園です。写真の遠くに見えるのは平和の門です。スフォルツェスコ城と隣接しており町の人たちの散歩のコースになっているようです。紫陽花も綺麗に咲いていました。この写真にも紫陽花が写っているの判りますか。

ミラノ市中心で一番大きな公園です。写真の遠くに見えるのは平和の門です。スフォルツェスコ城と隣接しており町の人たちの散歩のコースになっているようです。紫陽花も綺麗に咲いていました。この写真にも紫陽花が写っているの判りますか。ここから平和の門まで散歩いたしました。

手前の方に写っている2人あまり気にしないでください。こちらでは、ごく普通の光景ですから!!

恋人たちの公園、ですね。

近くから見た平和の門です。

古代ローマ時代は、平和の門の場所は、ミラノの町を囲む古代ローマの城壁のセンピオーネ門で、町への入口でした。その遺跡の上に、19 世紀初期にナポレオン指揮により、現在の平和門が造られたそうです。

公園内では、セイヨウヒイラギ、キササゲ、アトラスシダー、 ヒマラヤスギ、カリフォルニアスギ、ブナ、マツ、イチョウ、マロニエ、ハシバミ、ポプラ、タイサンボク、紫陽花、椿、シャクナゲ、ツツジ、オールドローズ、カラタチ 、アカカシなどの多彩な植物を眺めることが出来るそうです。

名前 センピオーネ公園

住所 Parco Sempione,Milan,Italy

開園 6:30~20:00 1~2月、5月、11~12月

6:30~21:00 3~4月、10月

6:30~23:30 6~9月

面積 386,000㎡(38.6万㎡ / 38.6ha)

形式 ロマン主義のイギリス式庭園

この日は天気がよかったので、スフォルツェスコ城も綺麗に撮れました。

観光客がまだ来ない早朝だったのが良かったのかもしれません。

公園の池越しのスフォルツェスコ城も綺麗なので掲載します。

センピオーネ公園の東隣のインドロ モンタネッリ 庭園に隣接して気になる建物がありました。調べてみるとレアーレ邸(Ville Reale)と呼ばれています。アルテ宮と書かれている本もありました。

レアーレ邸(Ville Reale)のネットでの記載内容を紹介します。

19世紀のミラノに縁のある芸術家たちの作品を、素晴らしい邸宅と共に楽しめるミラノ近代美術館、ヴィラ・ベルジョイオーゾ。

ヴィラ・レアーレとも呼ばれるこのヴィラはミラノ中心に位置しながら、静かで優雅な空間が広がっています。

オーストリア人建築家レオポルド・ポラック(1751- 1806)が1790年に建設した美しいネオ・クラシック様式のヴィラで、外壁にはギリシャ神話のヴィーナスをモチーフとした「愛」がテーマの彫刻がずらりと並ぶ、なんともロマンティックな外観です。

舞踏会用のサロン。豪華です!

当時のミラノで初めてと言われるイギリス式庭園をそぞろ歩きしながら、19世紀の貴族たちは何を語り合っていたのでしょう?

邸宅内も美しいネオ・クラシック様式でまとめられいます。 当時舞踏会に使われていたというサロンは色鮮やかな色彩で飾られ、床は木材のモザイク模様。 なんとも豪華な空間です。

この「il Parnaso」はアポロンを中心に音楽や芸術を司るミューズが描かれ、それまでの華麗になり過ぎた感のあるバロックやロココ様式への反動として新古典主義(ネオ・クラシック)が、ここミラノでも生まれた事を意味する重要な絵画の一つとされています。

海外の施設ではよくあることなのですが、センピオーネ公園の面積の記載もサイトによりばらつきがありました。k㎡を使う桁違いの記載も多数出てきました。記載数値の例は次の通りでした。

信頼できる桁数

386,000㎡(38.6万㎡)、47万㎡、50エーカ(20万㎡)、75.3㎡、

47ha(47万㎡)、20万㎡以上

桁間違いの数値

40万k㎡、45万k㎡(45,000,000万㎡)、45k㎡(4,500万㎡)

そこでGoogle地図で計測してみました。スフォルツェスコ城や競技上も含めた白い線で囲た半透明の白色部分の面積は0.624k㎡(62.4万㎡)であることから、目測ではありますがセンピオーネ公園の面積は40~47万㎡と思われました。したがって控えめな数値である386,000㎡(38.6万㎡)を上に記載させていただいたわけです。ちなみにGoogle地図で計測したスフォルツェスコ城や競技上も含めた敷地の周長は3.54㎞でした。

参考ですが大阪の万博記念公園の場合は、広場やスポーツ施設や文化施設を含めた総敷地面積は264万㎡(264ha)でした。皇居は115万㎡です。

台湾の朝食 [台湾]

この日はお粥にしてみました。

味噌汁用のねぎを拝借!

シンプルに塩味だけでいただきました。

おいしさは残念ながら写真に出なかったですね。フラッシュなしがよかったかな? 反省!

前日は食べ過ぎてしまったのでカロリーコントロール!?(笑)

台湾の台北のホテルの朝食でした。

蘇州 木涜古鎮の風景 [江蘇省]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

陽澄湖への上海蟹ツアーの一日目の午後は蘇州の木涜古鎮(木渎古镇 / Mudu Ancient Town)に来たことはすでに、前々回の記事から報告させていただいています。最初に豪邸の厳家花園を見て、香溪運河を手漕ぎ舟に乗って楽しんだ後は自由行動だったので 木涜古鎮を自分なりに散策いたしました。

その時に撮った写真を中心にして木涜古鎮の全体的な雰囲気を紹介したいと思います。上の写真のような広い駐車場がありました。ここに来たのは2015年11月14日でした。

こちらのバスで木涜古鎮の駐車場に、15時15分に着きました。木涜古鎮を見学した後、ここを離れたのは17時ごろで、蘇州のホテルに着いたのは17時35分でした。

駐車場から歩いて木涜古鎮に向かう途中にあった古鎮(古村)の入口の門のような鳥居のような牌坊です。牌坊は日本語読みではハイボウですが、中国語読みではパイファン / paifāng で、中国の伝統的建築様式の門の一つで、個人や村の入口などに建てられています。牌楼と呼ばれることもあります。世界各地の中華街には牌坊がしるべとして建てられています。屋根や斗拱があるものを牌楼と呼び、屋根や斗拱がないものを牌坊と呼ばれる習慣も一部にあります。木涜古鎮は清の乾隆帝が6度も訪れたと言われているほどの観光場所です。

村の入口の牌坊に飾られている扁額を紹介します。上が表(外側)で、下が裏(村側)です。扁額は建物・門・鳥居・牌楼・牌坊などの高い位置に掲出される額や看板のことで、書かれている文字はその建物や寺社名や地域名などですが、創立者の思いなどを記すこともあるそうです。

下記の地図の「━━ 私が歩いたの散策ルート」で、今回紹介する写真を撮りました。左上の方向にバスが停まった駐車場があります。

━━ 私が歩いた散策ルート

━━ 香溪運河 手漕ぎ舟に乗ったルート

最初の4枚が有名な観光スポットです。こちらはすでに紹介した厳家花園の入口の門です。

今回は入りませんでしたが虹欽山房の入口の門です。こちらも厳家花園と同様に豪邸なのだと思います。

明月寺も観光スポットのようです。今回は滞在時間が短かったので中には入れなかったのが残念でした。

明月寺前の道の風景です。

これは香溪運河にかかる屋根付の橋です。名前は西施橋です。水路にかかる橋のなかの最大の観光スポットです。

ここからの5枚の写真も、木涜古鎮の雰囲気を伝えるために必要なものです。つまり木涜古鎮で目を引いたのが写真撮影の風景でした。写真撮影は2種類あります。一つはこの写真のような結婚記念アルバムを作成するための撮影です。もう一つは観光に来て記念のために衣装を着て撮る記念撮影です。

こちらは剣を持ってはいますが、雰囲気からして結婚記念アルバムを作成するための撮影だと思います。新郎が一緒にいる場合は間違いありません。

こちらは観光客の単なる記念撮影です。

こちらも単なる記念撮影です。ほんと沢山の人が写真を撮っていました。写真撮影で共通していることがありました。それはすべて女性だったことでした。

売店のある景色も魅力的な風景です。観光用のお店がおおくありますが、生活のためのお店や施設も見受けられました。一番手前のお店は写真撮影用の衣装を貸してくれるお店です。ここから5枚の写真は運河沿いの道なので周囲がひらけています。

昔風の建物の売店の風景です。こちらも運河沿いです。

運河沿いの北側の道(山塘街)の住所は

Shan Tang Jie, Mudu Guzhen, Wuzhong Qu, Suzhou Shi, Jiangsu Sheng

江蘇省蘇州市呉中区木涜古鎮山塘街 です。

江蘇省 Jiangsu Sheng

蘇州市 Suzhou Shi

呉中区 Wuzhong Qu

木涜古鎮 Mudu Guzhen

山塘街 Shan Tang Jie

一番、食べ物屋さんが多かったです。

こちらは牛皮糖というものを売っているお店です。

運河沿いにはゆったりできるカフェもありました。欧米人に人気がありそうです。

運河沿いから離れた太いメインストリートです。両側には沢山のお店が並んでいました。

メインストリートを東にまっすぐ進んでいくと徐々に道が細くなってきます。

路地のように細い道になりましたが、沢山の観光客が楽しんでいました。

さらに細い道が続いていました。

いろんなお店がありました。

細い道の両側は昔の建物の一階部分を改造したのだと思います。実はこのようなところを見たかったのです。

まだまだ細い道が続いていました。

さらに進むと人通りがなくなりました。水路(運河)には新しい欄干が付けられるなどの改修が行われていますが、水路自体や建物は昔のままのようです。奥まで進んだおかげで、生活の場所を見ることが出来ました。観光化されていない木涜古鎮を見たかったのです。

そして木涜古鎮で電柱を始めてみました。珍しい電柱を見ることで、中国の観光地での電線類の地中化が進んでいることを実感いたしました。冒頭あたりの地図で下沙塘と書かれている場所だと思います。

こちらが昔からの観光化されていない水路(運河)です。

生活が感じられる水路(運河)を見たい念願がかないました。中国では観光客が多いあたりは復元されたり改造されてしまうことが多いので、昔のままの景観の写真を撮りたかったのです。

蘇州 木涜古鎮の豪邸 厳家花園 [江蘇省]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

2015年11月14日は上海蟹ツアーとして、仕事仲間の日本人27名で上海蟹を食べた後に、チャーターバスで来たのが、蘇州の木涜古鎮(木渎古镇 / Mudu Ancient Town)でした。蘇州の木涜古鎮には運河の景観以外に、豪邸や寺などの観光スポットがいくつかあります。代表的な例として、厳家花園、明月寺、虹欽山房、古松園、王立鵬美術館、沈寿故居、傍眼府第、廊棚、西施橋などです。その中でも厳家花園が最も人気がある場所のようです。木涜古鎮に着いて最初に向かったのが今回紹介する厳家花園(げんかかえん)です。上の写真が厳家花園の入口です。

厳家花園は、清の乾隆帝時代の詩人である沈徳潜の別荘でした。その後、湾の厳家の住居であったことからこの名がついたようです。春夏秋冬の4つの風景の庭園で有名なようです。敷地面積は10656㎡(3223坪)だそうです。中国の単位では16畝だそうです。日本の畝の換算では1畝=99.173554m²(定義:30坪)ですが、中国の畝の換算では666.66667m²(定義:1/15ha)であることから計算すると10667㎡となり10656㎡に近い数値となりました。

木涜古鎮の中の厳家花園の位置をGoogle地図で紹介します。地図内で薄い赤色で囲った部分が厳家花園の敷地を表しています。その他の観光スポットもプロットいたしました。記念写真は虎丘斜塔を背景にして日本人27名全員で撮ったものです。私以外は中国に長期赴任されている方と、その家族の方です。左上の方向に我々のバスが停まった駐車場があります。

━━ 私が歩いた散策ルート

━━ 手漕ぎ舟に乗ったルート

案内板で厳家花園を紹介します。①~㉔で建物等を説明していますが、文字が分からないものはイメージ(太い文字の部分)にいたしました。クリックすると番号から場所が分かると思います。入口は左下の部分です。それぞれ区切られた庭は黄色の文字で書いているように春夏秋冬の4つの風景を表しています。

①怡宾厅 ②尚賢堂 ③明是楼 ④清荫居 ⑤

⑦

⑫

⑱听雨轩 ⑲

㉔采秀山房 ㉕宜两亭 ㉖琴室 ㉗

①怡宾厅 / 怡賓庁

入口の門を入った一番最初の建物です。

その建物で気になったのが屋根の飾りでした。

怡宾厅(①)の建物の中にはきれいな輿が置かれていました。奥方か娘さんが使われたのかもしけません。

②尚賢堂

怡宾厅(①)の奥の建物が尚賢堂です。その建物の中です。

⑥

厳家花園の庭は春夏秋冬の4つの風景を表しています。こちらは夏の季節を表した庭です。尚賢堂(②)の西側にあります。

きれいに玉砂利が並べられた庭でした。

玉砂利の部分を拡大いたしました。

こちらも玉砂利の庭でした。春を表した庭は玉砂利だけで、夏を表した庭と玉砂利と池で表現されていました。秋と冬を表現した庭は池が大きく配置されていました。池で作られた庭が5つに対して玉砂利の庭が3つでした。そのうち一つは利用法で表現されていました。

尚賢堂(②)の前間庭と西側の庭の

よく見ると瓦にも繊細な装飾が行われていました。

⑭

厳家花園の中で最も北西にある庭です。

それぞれの庭と庭との間は壁で仕切られていました。

壁にあけられた通路も趣向が凝らしてありました。

ここの通路は一番重々しい雰囲気でした。

厳家花園の北側の中央の庭で、厳家花園の中で一番有名な庭のようです。

环山草庐(⑰)から見た景色です。庭園の特徴は太湖から運んだ太湖石の庭のようです。

环山草庐(⑰)から、その一番の庭の写真を撮る人が沢山おられました。

厳家花園を囲む塀に沿った道も趣がありました。

厳家花園の中で一番大きな庭で、庭の中に采秀山房(㉔)と宜两亭(㉕)と

蘇州 木涜古鎮(木渎古镇) 香溪運河 [江蘇省]

上海蟹ツアーで陽澄湖 の昼食で上海蟹を食べた後は蘇州に移動して観光のために木涜古鎮(もくとく・こちん)と呼ばれる場所を訪れました。訪れたのは2015年11月14日15時25分でした。蘇州は水の都と言われるほど水路交通が発達した場所です。特に1405年前の西暦610年に完成した北京と杭州を結ぶ大運河が出来てからは網の目のように運河が発達したようです。ただし以前からこの辺りは水路交通が発達した村がありその一つが木涜でした。古い村という意味を込めて木涜古鎮(木渎古镇 / Mudu Ancient Town)と呼ばれています。上の水路(運河)は村のメイン水路である香溪です。「涜」は運河(水路)を示しているため意味が重なりますが、以降は香溪運河と呼びます。

下記は案内板の木涜古鎮の地図です。木涜古鎮は2500年の歴史があるそうです。木涜古鎮の中で胥江と香渓という二つの運河が合流しています。木涜という名の町が歴史に出てきたのは春秋の呉・越時代だそうです。木涜という名で呼ばれるようになった起源は、呉王夫差が傾国の美女西施を喜ばせるための宮殿などを建造したために、木材はどんどん運搬してきたために木材が川に詰まられてしまったことから、この町を木涜と定めたそうです。

これが香溪運河の観光用の手漕ぎ舟(船)です。日本だとサッパ舟(船)、ベネチアではゴンドラですね。

やはり乗ってみたくなります。ここから乗りました。

Google地図でも木涜古鎮の香溪運河を紹介します。赤色ラインが我々が乗った手漕ぎ舟のルートです。厳家花園(

━━ 香溪運河 手漕ぎ舟に乗ったルート 335m

━━ 私が歩いた散策ルート

手漕ぎ舟は厳家花園(

厳家花園の門 → 虹欽山房の門

水路(運河)にの途中には趣のある橋もかかっていました。名前は永安橋です。

日本流に言えば、こちらが娘船頭さんです。娘船頭さんは櫓/櫂(ろ/かい)を漕ぎながら歌を歌ってくれました。

動画で雰囲気を紹介します。女船頭さんの歌も聞くことが出来ます。手漕ぎなので結構左右に揺れますが、動画でその揺れを体験してみてください。プレーボタン( ► )をクリックすると動画を見ることができます。

沢山の手漕ぎ船とすれ違います。こちらの橋の名前は王家橋です。

上の写真の手漕ぎ舟が接近した写真です。

木涜古鎮の場所などを紹介します。

木涜古鎮の場所などを紹介します。2015年 陽澄湖 上海蟹ツアー [江蘇省]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

こちらが上海ガニの蟹みそです。すでに紹介したように2015年11月11日~11月18日まで100回目の中国に行っていました。☆

訪問した場所は、上海から数百キロ離れた場所ですが、その街に住んでいる日本人の方が、タイミングよく土曜日曜を利用した上海蟹ツアーを計画されておられたので参加させてもらいました。

赤色の星☆のマークの付いた写真は、クリックして出てきた拡大写真を中国からでも見ることが出来ます。もちろん、日本ではすべての拡大写真を見ることが出来ます。不思議に感じられる方がおられると思いますが、私が普段に写真を保管しているサイトは中国の機関がネット上にフィルターをかけて中国国内からアクセス出来ないために、写真も見れないのです。今回の記事の表示写真と特定の拡大写真はSo-netに保管しているので、中国からも見れるわけです。

見れないサイトで有名なのがGoogleやGoogle地図やYouTubeです。フリー百科事典のWikipediaなどのように昔は見ることが出来なかったけれども、今は見れるようになったサイトも多いです。

今回の上海蟹ツアーを依頼した旅行会社が作った日程表です。

月日 | 都市 | 日程表 | 食事 宿泊 |

11/14 土 | xxxx 陽澄湖 木渎 蘇州 | 朝食後、専用車にて、陽澄湖へ 無錫高速ICでガイドをビックアップして陽澄湖へ 着後、中国で最も名高い陽澄湖蟹全席料理の食事 昼食後、蘇州木渎へ 着後、木渎観光○厳家花園、○運河巡りなど その後、ホテルへ ホテル着 夕食は本格の日本料理 | 昼:陽澄湖蟹 フルコース 夕:日本料理 |

泊:蘇州 | |||

11/15 日 | 蘇州

| 朝食後、蘇州市内観光 (09:00)世界遺産の○拙政園、 (10:15) 蘇州のシンボルになる○虎丘斜塔など (11:30)昼食、(12:30)○日本料理食材店 (13:30)専用車にてxxxxへ戻る | 朝:ホテル 昼:蘇州料理 |

その町から下の写真のチャーターバスで中国で最も有名な上海蟹の産地である陽澄湖(ようちょうこ)で、上海蟹のフルコースを食べる1泊2日(2015年11月14日~15日)の上海蟹ツアーです。

集合場所に皆さん集まって出発いたしました。計画では7時出発の予定でしたが、渋滞でバスの到着が遅れて7時15分に出発いたしました。

実は昨年2014年に行われた上海蟹ツアーにも参加させてもらったので比較しながら報告させていただきます。2014年上海蟹ツアー記事 → ポチッ

ツアーには上海蟹フルコース以外の目的としては蘇州木渎観光、日本食材買物、日本食食べ飲み放題、蘇州料理、世界遺産の拙政園観光と虎丘斜塔観光が含まれていました。

昨年(2014年)は無錫観光で、今年(2015年)は蘇州観光となっているところが大きな違いでした。

すぐに高速道路に乗り目的地を目指しました。

今回のツアーを計画した無錫市中国旅行社日本部がある無錫の近くのインターチェンジ(IC)に寄り、日本語が出来るガイドの秦子量さんをピックアップして陽澄湖を目指しました。昨年と同じガイドさんでした。

陽澄湖北ICを下りると、上海蟹を売っている露店が並んでいる風景に出会いました。昨年は巴城ICで下りたのですが大渋滞でレストランまで時間を要しましたが、今回はすんなりとつくことが出来ました。下りる場所でこんなにも渋滞状況が違うのに驚かされました。

11時50分に陽澄湖に到着いたしました。昨年は上で説明の通り大渋滞のために12時40分到着でしたが50分早く着くことが出来ました。ここには沢山の上海蟹専門のレストランが並んでいました。☆

右の写真は、食事をしたレストランの前での全員の記念写真です。掲載写真は顔が判らないように小さい写真にさせていただきました。参加者は私を入れて日本人27名でした。一つの企業から同じ場所に、これだけ沢山の日本人が出向赴任しているケースは珍しいと思います。

右の写真は、食事をしたレストランの前での全員の記念写真です。掲載写真は顔が判らないように小さい写真にさせていただきました。参加者は私を入れて日本人27名でした。一つの企業から同じ場所に、これだけ沢山の日本人が出向赴任しているケースは珍しいと思います。レストランは昨年と同じお店でした。中央の「金緑舫」でした。中国語では「金缘舫 」です。

店名 金緑舫 / 金缘舫

電話 0512-5765-8708

住所 江蘇省蘇州市 昆山市阳澄湖大闸蟹交易市场蟹舫苑8号码头

食事は2階の部屋でいただきました。前回よりも明るくていい部屋でした。

事前に連絡をもらった料理で、前菜を除いた全料理に蟹が入ったフルコース料理でした。料理のリストは出てきた順番です。⑬が最大の目的のメインです。このメニューは昨年と同じでしたが、実際には1~2品は少し違う料理が出てきました。もちろんすべてに上海蟹が入った料理であるところは同じでした。

① 前菜8品

② 海老と蟹の炒めもの

③ 蟹みそと魚浮き物の炒め

④ 蟹みそいれの肉団子

⑤ 海老剥き身と蟹肉の炒め

⑥ 蟹みそと肉の餡のワンタン

⑦ 魚肉の千切りの蟹甲羅盛り

⑧ 青梗菜とシイタケの炒めに蟹みそ乗り

⑨ 蟹みそと豆腐の炒め

⑩ 蟹みそ入れのシイタケと竹の子の羹

⑪ 蟹みそのチャーハン

⑫ 陽澄三宝スープ

⑬ 本場陽澄湖蟹丸蒸し雄雌2杯盛り付け

⑭ デザート

全ての料理の写真を紹介いたします。小さい写真は昨年の料理です。

① 前菜8品

① 前菜8品テーブルに前菜8品が置かれていました。

右の写真は2014年の前菜8品と似ていたのはピータンと枝豆と小魚のから揚げの3品で、後は違う料理でした。

前菜の8品を紹介いたします。

①-1 皆さんご存じピータンです。

①-2 枝豆です。

①-3 小魚の唐揚げです。ビールにピッタリでした。蟹アレルギーの方もツアーに参加されていました。前菜はたべれるのですが、前菜だけでは可哀そうだと蟹や海老の入っていない料理を用意していただきました。さらに、その人の食事代(350元)も免除されました。

①-4 鶏肉の前菜です。

①-5 キャベツの漬物のようです。

こちらは個別に写真を撮るのを忘れたので全体から切り取りました。

①-6 湯葉を歩測切った料理です。

①-7 これはキクラゲの料理です。

①-8 焼豚のゼリー寄せのような料理でした。

ビールも美味しくいただきました。上海蟹と言えば紹興酒です。ここは紹興酒の名産地である紹興市にも近いので沢山飲みました。帰った後に料金が追加になったのは、この紹興酒ではないかと感じました。

ビールも美味しくいただきました。上海蟹と言えば紹興酒です。ここは紹興酒の名産地である紹興市にも近いので沢山飲みました。帰った後に料金が追加になったのは、この紹興酒ではないかと感じました。

いよいよここからが上海蟹料理です。上海蟹は日本での一般的な呼び名で中国では上海蟹とは呼びません。中国では大閘蟹(大闸蟹/ダージャーシエ)と呼びます。料理は出てきた順番に紹介します。

② 海老と蟹の炒めもの

② 海老と蟹の炒めもの半分に切っていますが、いきなり蟹の姿が出てきました。ミソがたっぷりでした。海老が隠れるように入っていました。蟹を食べ終わると皿の上に沢山乗っていました。前回はシンプルな唐揚げでしたが、今回は汁に入っていました。

ミソの部分を拡大いたしました。クリックするとさらに拡大足します。

③ 蟹みそと魚浮き物の炒め

③ 蟹みそと魚浮き物の炒め黄色いものは不思議な食感の食材でした。言われなければ魚のうきぶくろとはわかりません。イカのような食感なので、イカや貝と思ってしまうと思います。

④ 蟹みそいれの肉団子

④ 蟹みそいれの肉団子こちらは一人一人に運ばれてきました。前回よりも大きめの器だったのでスープも楽しめました。こちら以外の料理は大皿に載って回転テーブルの上に置かれました。

⑤ 海老剥き身と蟹肉の炒め

⑤ 海老剥き身と蟹肉の炒め全て海老のむき身で食べごたえのある美味しい料理でした。野菜は前回と違いチンゲンサイが主体でした。海老とのマッチングはよかったです。

⑥ 蟹みそと肉の餡のワンタン

⑥ 蟹みそと肉の餡のワンタンこれは名前の通り具の中に蟹ミソが入ったワンタンでした。厚めの皮なのが中国風です。イタリア利用理のパスタのような存在なのかもしれません。

⑦ 魚肉の千切りの蟹甲羅盛り

⑦ 魚肉の千切りの蟹甲羅盛り蟹の甲羅に乗った料理で淡白な魚が使われていました。

他の料理は前回とは微妙に違いましたが、この利用理に関しては前回と全く同じでした。

⑧ 青梗菜とシイタケの炒めに蟹みそ乗り

⑧ 青梗菜とシイタケの炒めに蟹みそ乗り今回はシイタケがたっぷりと乗っており前回とは別の料理が出たと感じました。戻ってから前回の写真を見て同じ名前の料理だと気が付きました。チンゲンサイ(青梗菜)の緑とシイタケの茶色の色の組み合わせも食欲をそそりました。

⑨ 蟹みそと豆腐の炒め

⑨ 蟹みそと豆腐の炒め蟹ミソと豆腐の料理は何度か食べたことがありますが、これはメニューの料理と違いスープが主体の料理でした。少なくとも豆腐は入っていませんでした。蟹ミソスープという感じの料理でした。後で紹介するスープと合わせると3種類の蟹ミソスープが出されたことになります。

⑩蟹みそ入れのシイタケと竹の子の羹

⑩蟹みそ入れのシイタケと竹の子の羹メニューの中の「羹」は「あつもの」と呼び、料理では熱い汁物を表すようです。こちらも蟹ミソスープの一種でしたが、シイタケと竹の子ではなくワカメとチンゲンサイだと思われました。少なくとも「陽澄三宝スープ」ではないと判断いたしました。

⑪ 蟹みそのチャーハン

⑪ 蟹みそのチャーハンやはり、チャーハンは日本人に合います。見た目では分かりにくいけれども、たっぷりの蟹ミソが使われていて上海の風味を味わうことが出来ました。

⑫ 陽澄三宝スープ今回は3種類スープが出てきてて⑨と⑩のスープに似ているますが、前回の写真と比べるとともに玉子が入っていることから陽澄三宝スープと判断いたしました。

⑫ 陽澄三宝スープ今回は3種類スープが出てきてて⑨と⑩のスープに似ているますが、前回の写真と比べるとともに玉子が入っていることから陽澄三宝スープと判断いたしました。

⑬ 本場陽澄湖蟹丸蒸し雄雌2杯盛り付け

⑬ 本場陽澄湖蟹丸蒸し雄雌2杯盛り付け上海蟹フルコースのにメインデッシュはこちらです。本場陽澄湖の雄と雌の上海蟹を丸蒸しにしたものです。これを食べるためにここまでやってきたのです。甲羅の裏の違いから雄と雌を自分の皿にのせます。☆

裏にすると雄と雌が判るので裏から撮った写真を掲載いたしました。左が雄蟹で右が雌蟹です。☆

刻み生姜が入ったタレにつけて食べます。

こちらは雄蟹のミソです。人によって、雌蟹のミソが好きな人と雄蟹のミソが好きな人に分かれるほど、どちらも美味しいのです。雄蟹のミソは雌蟹のミソよりは柔らかくゼリー状です。私は、どちらかと言えば私は雄蟹のミソの方が好きですが、時期によって美味しさが違うので是非とも両方を味わってほしいです。冒頭の写真ははこちらでした。☆

ミソの写真を拡大いたしました。

⑭ デザート

⑭ デザート今回は中国でよく出てくるスイカだったので写真は省略いたしました。右の写真は昨年の時のデザートで、キンカンとヒシの実が出されました。この辺りの名産品なのだと思います。ヒシの実は見たことがないくらい大きなものが出されました。

顔が分らないように小さな写真にしておりますが、楽しい雰囲気が感じてもらえると思います。自撮り棒も活躍していました。自撮り棒の写った写真はクリックすると自撮り棒のみ拡大(☆)します。

今回のレストランのことをネットでは金缘舫水上餐船と呼ばれているとおり、湖の上に建てられています。水の部分が陽澄湖です。

食事の後は前回同様にレストランの蟹の水槽と生簀を見学させてもらいました。沢山の蟹料理に対応した規模の大きな生簀でした。この後、バスに乗って蘇州の木渎観光に向かいました。

上海蟹 / 大閘蟹の分類学上の名前はチュウゴクモクズガニ(Chinese mitten crab)です。

界 : 動物界 Animalia

門 : 節足動物門 Arthropoda

亜門 : 甲殻亜門 Crustacea

綱 : 軟甲綱 Malacostraca

亜綱 : 真軟甲亜綱 Eumalacostraca

上目 : ホンエビ上目 Eucarida

目 : エビ目(十脚目) Decapoda

亜目 : エビ亜目(抱卵亜目)Pleocyemata

下目 : カニ下目(短尾下目)Brachyura

科 : イワガニ科 Grapsidae

属 : モクズガニ属 Eriocheir

種 : チュウゴクモクズガニ E. sinensis

マークの場所が陽澄湖です。中国語では阳澄湖と書きます。場所は上海の西50kmの場所にあります。面積は119.04k㎡で平均水深 2mの淡水湖です。大昔は太湖の一部でした。この日は無錫(无锡)に泊まりました。現在の太湖の広さでも2250k㎡(琵琶湖の約3.4倍)ですが、昔はかなり広かったようです。さらに昔の古代には東シナ海でした。

今回は高速道路から陽澄湖北ICで下りて上海蟹レストラン街で食事をして巴城ICから高速道路に乗り蘇州に向かいました。レストラン街の辺りは中国語では「昆山巴城阳澄湖大闸蟹养殖基地」と呼ばれているようです。

A 巴城IC(巴城収費站)

B 上海蟹レストラン街(巴城阳澄湖蟹舫苑)

C 陽澄湖北IC(阳澄湖北収費站)

上海蟹レストラン街の航空写真です。マーク( B )のレストランで食事をいたしました。この写真からレストランが陽澄湖の上に建っていることが判ります。上で紹介した蟹の生簀も湖を利用したものだったのです。写真をクリックすると、はっきりとわかると思います。☆

台湾料理 雰囲気を味わうなら [台湾]

通りに面して新鮮な材料が店先に並べてあるのをよく見かけます。これらを注文してお店の中で食べるのが台湾式

日本人は見るだけの人が多いけど!

地元の台湾料理が安いく食べられます。いつもと違った雰囲気が味わえます。

ロンドンにも自転車タクシーが!! [英国]

ロンドンの夕刻 [英国]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

日本から着いた日の夕刻にロンドンの街の中を歩くと写真のような人だかり! を沢山見かけます。みんなでビールを楽しんでいるのです。もちろんお店の中も超満員! テーブルの数も少ないことから手でビールを持って話を楽しんでいます。 これが本当の立ち飲み!

屋外で沢山の人が立ち飲みする光景は日本ではほとんど見かけないです。人気の焼き鳥屋さんの前では見たことがありますが、お酒だけで、ここまで本格的な立ち飲みはヨーロッパのだけかもしれません。

オフィスレディーという雰囲気の女性の方も多かったです。

やっぱり店内が気になりますね。写真に撮っていななかったのでネットの写真を拝借いたしました。この後レストランでステーキを食べました。

店名 The Porterhouse

店名 The Porterhouse住所 21-22 Maiden Lane London

電話 020 7379 7917

定休 無休

営業 12:00~23:00 金・日 12:00~23:30 土 12:00~24:00

HP http://www.theporterhouse.ie/bars-london-coventgarden.php

いたるところで、このような光景に出合いました。我々もこのようなお店に入りたかったのですが、あまりの人の多さに断念してしまいました。(涙)

冒頭の写真のパブ(PUB)の場所です。

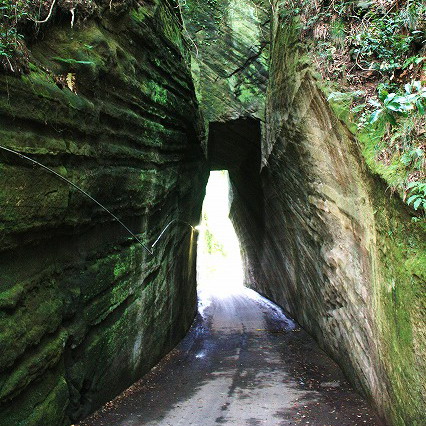

入口と出口の名前が違うトンネル 共榮トンネル / 向山トンネル [養老渓谷]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

養老渓谷の中瀬遊歩道の終点にある写真の共栄橋から東側にトンネルがありました。トンネルの名前は共榮トンネル(共栄トンネル)です。普通のトンネルに見えますが、実は反対側出口とは名前が違うトンネルだったのです。つまり一本のトンネルでありながら入口の名前が違うトンネルが養老渓谷にあったのでした。それだけでなく不思議なトンネルだったので紹介するために2015年12月8日に中を歩いて写真を撮りました。

左側(西口)の入口には「共榮トンネル 昭和45年3月竣功」と書かれており、右側(東口)の入口には「向山トンネル 昭和45年3月竣功」と書かれています。両方ともに昭和45年3月竣功(1970年3月竣工)です。ただし、以前から素掘りの向山隧道(向山トンネル)があったものを改修して入口をコンクリートで補強して、現在の状態になったのが昭和45年3月(1970年3月)であったようです。

西口 共榮トンネル 東口 向山トンネル

昭和45年3月竣功 昭和45年3月竣功

上の写真のトンネルの東口と西口の位置を航空写真に記載しました。

色の違う━━と━━の線の説明は、のちほど致します。

こちらが現在の東口の向山トンネルの入口です。ここから奥に進みながら紹介したいと思います。

トンネルの奥を拡大しました。事情を知らないと、まっすぐなトンネルに見えます。よく見ると、トンネルの出口の天井がシンプルなドーム形ではなく、尖がった形(おむすび形)をしています。

トンネルの中には入り、前に進むと、おむすび形の出口の下に、普通のドーム形の出口が見えてきました。

途中から下り坂になっていることがを分かります。素掘りの地肌はかなり古そうでした。

さらに進んだところで車が通りました。上の出口の部分が素掘りの向山隧道の時代の出口で、下の出口が1970年に新しく作られた共榮トンネルなのです。つまり上が旧・向山隧道の出口なのです。

さらに近づくとはっきりとわかります。共榮トンネルは左方向にカーブしています。見ての通り、2階建てトンネルと呼ばれることもあります。

共榮トンネルに入って少し進んだところで、向山トンネル入口側にふり向いた景色です。共榮トンネルのドーム部分は波型の鋼板で出来ていました。

共榮トンネルから向山トンネル入口側を見た上の写真を拡大いたしました。奥の方が下っているように見えますが、実際には奥の方が水平で共榮トンネル側は手前側に下っているのです。

共榮トンネルの入口に出ました。

今までの説明を航空写真に書き込みました。気になるのが旧・向山隧道の出口です。旧・向山隧道の出口を外から見たくなりました。

━━ 共榮トンネル(共栄トンネル)

━━ 向山トンネル 旧・向山隧道

旧・向山隧道の出口があるあたりです。ここを歩いて登ってみました。人が歩ける程度の急坂でした。草木は生い茂っていますが、昔の道幅はそこそこありそうでした。

沢山の草木が登るのを阻んでくれました。

さらに登って行くと突然に、旧・向山隧道の出口が目の前に現れました。

正面から見ました。旧・向山隧道は直線だったことが分かります。写真では分かりませんが旧・向山隧道は水平に掘られた素掘りのトンネルだったのです。

この旧・向山隧道が掘られた年代が知りたいところですが、調べた範囲では年代は出てきませんでしたが、本隧道に関して2011年2月に書かれている方の記述の中にヒントがありました。近くに住んでいる老婦人に聞いても掘られた年代が分からないとのことなので古いことは間違いない上に隧道の途中に小さな横穴の防空壕が掘られていたことをその老婦人はご存知だったことから、少なくとも戦前からあったことは確定いたしました。それ以前のいつであったかはまだ謎のままです。また隧道の素掘りの部分が、きれいなドーム状をしていないことからも相当に古いものだと思われます。出口が険しい下り坂になっていることから、通ったとしても荷車程度で自動車の類が通ったとは思えませんでした。このあたりには、江戸時代から、弘文洞で代表される川廻し(川のショートカット)のための大きな隧道(トンネル)を掘る技術が存在していたためか、沢山の素掘りの隧道(トンネル)があるので、旧・向山隧道も古い時代に沢山掘られた隧道のなかの一つであるような気がします。

入口のふちまで行って写真を撮りました。新しい向山トンネルは東口から西口に向かって下るように掘りなおされたことが分かります。

Google地図でも2階建てトンネル(2重トンネル)を紹介します。

薄赤色の細いライン(―)が旧・向山隧道・西口に登った道です。

平成16年度道路施設現況調査によると

共栄トンネル 23m

向山トンネル 92m で、計115mだそうです。

Google地図上ではトンネル長さは140mのため25mの食い違いがあります。住所の中の葛藤は「くずふじ」と読み、昔からのこの地域の名前で、有名な弘文洞も昔は葛藤の穴洞と呼ばれていました。

トンネルの構造を図面を交えて分かりやすく説明されたサイトがありましたので図を転用させていただきました。 説明はこちらです。→ポチッ

房総半島には沢山の古い素掘りのトンネルがあることを実感していただけるようにネットから写真を転用させていただきました。旧・向山隧道も昔はこのような景観であったのかもしれません。

冒頭の写真の共栄橋からの、養老川の紅葉の景色です。

後日詳しく紅葉に関して紹介したいと思います。

2015年11月28日07時11分の景色です。

2015年12月08日10時06分の景色です。

10日間で紅葉が進んだことがわかります。

テムズ川 [英国]

これは??

結局は入れなかった有名なレストランの近くにテムズ川が流れていました。そこでロンドンに着いた日の夕方に散策をしながらテムズ川まで来てみました。

上の写真は「クレオパトラの方尖塔」(エジプト製 紀元前1450年ごろ)の脇のスフィンクス(イギリス製 1878年ごろ)です。

上の写真は「クレオパトラの方尖塔」(エジプト製 紀元前1450年ごろ)の脇のスフィンクス(イギリス製 1878年ごろ)です。その顔のモチーフはこの尖塔を建設したトトメス3世と言われています。クレオパトラの針(方尖塔)は大きすぎて夕刻だったことから気がつかずに写真を撮らなかったのです。そこでクレオパトラの方尖塔を紹介するために右の写真はネットから拝借いたしました。

トトメス3世(Thutmose III)は、今から3450年前の古代エジプト第18王朝6代目のファラオです。

川の対岸には135mの高さがある観覧車が見えます。

テムズ川沿いの公園も趣があります。

公園の中にはワンちゃん用のゴミ箱

公園の中にはワンちゃん用のゴミ箱 イギリスはマナーの国 横断歩道では遠い車線の車まで停まってくれます。

イギリスはマナーの国 横断歩道では遠い車線の車まで停まってくれます。 フランスは? 日本と同じでした。

冒頭の写真はこの航空写真の中心から撮ったものです。

金神の滝(こんじんのたき) 養老渓谷の紅葉の季節 [養老渓谷]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

先日、すでに紹介の通り、ゴルフで10人の仲間と養老渓谷温泉に泊まりました。その時の紅葉の状態から、そろそろ見ごろになるのではないかと、2015年12月8日に家内と養老渓谷に来てみました。家内は養老渓谷は初めてだったので、最初に中瀬遊歩道のあたりを散策し、その後に来たのが金神の滝(こんじんのたき)でした。鳥居の奥に滝が見えます。

少し近づいて撮りました。

出発の時から雨模様で、到着しても天気はいまいちでしたが、紅葉の方は予想通り見ごろでした。晴天だったら鮮やかな紅葉の写真が撮れたと思います。

金神の滝の滝は比較的最近発見された滝ですが、その周囲の景観から養老渓谷の新名所になっています。金神の滝は養老八景にも指定されています。

・養老八景 ⇒ ポチッ (A~Hの位置表示)

A 金神の滝 B 粟又の滝 C 水月寺 D 筒森もみじ谷 E 懸崖境

F 弘文洞跡 G 観音橋・出世観音 H 梅ケ瀬渓谷

上の写真はクリックして拡大すると滝を確認できますが、クリックが面倒な方のためにオリジナルサイズで切り取りました。

鳥居をくぐると、金神の滝が見えてきます。

縦長写真で金神の滝を紹介します。養老渓谷温泉旅館組合のホームページの説明によると落差は35mだそうです。流れ落ちた水は養老川に流れ込みます。

滝の落ち口(銚子口/滝口)あたりです。

滝の水が流れる岩肌は独特の景観を見せていました。

滝つぼの周囲の岩肌には「土の神」「水の神」「太陽の神」が彫り込まれていました。

これは「知恵の穴」と名付けられたトンネルです。金神の滝の水がここから養老川に流れ落ちていきます。

知恵の穴から見た金神の滝です。

金神の滝の場所から養老川の下流の景色です。

こちらは上流側の景色です。

粟又の滝を中心とした地図で場所を紹介します。この周辺では6.1km歩いたことになります。中瀬遊歩道あたりでは3.3km歩いたので、合計9.4km歩きました。日帰り温泉を楽しむ施設「ごりやくの湯」の駐車場(車のマーク)に車を駐車いたしました。マイナス(

━━ 0.4km 駐車場→金神の滝

━━ 1.4km 金神の滝→粟又の滝への降口

━━ 0.3km 降口→粟又の滝

━━ 2.7km 滝めぐり遊歩道・往復

━━ 0.2km 粟又の滝→降口

━━ 1.1km 粟又の滝への降口→ごりやくの湯→駐車場

金神の拡大地図で、滝へ行った道順を説明いたします。

━━ 0.4km 駐車場→金神の滝

昼食を食べる予定の、ごりやくの湯の駐車場に車を停めました。手前がレストランで、奥の二つの尖がり屋根が男湯(手前)と女湯(奥側)です。

駐車場の奥に金神の滝への案内版がありました。

一旦は、ごりやく亭の敷地に入ります。

所々に立ててある案内板にしたがって進みます。最初に、危なっかしい木の板の橋で養老川を渡り300m進むと金神の滝がありました。

途中のこのあたりの山の中では猿たちが大きな声を出しながら走って行きました。

金神の滝に近づくと、もみじの木が紅葉を見せてくれました。

真下に金神の滝の鳥居が見えてきました。

下に降りると冒頭の写真の場所に出てきます。

街の中の住宅街 ロンドン [英国]

この日は、朝早くロンドンのホテルをチェックアウトして荷物をホテルに預けて前記事で紹介したRugby(ラグビー)という街に日帰りで行ってきました。

ホテルに戻った後、パリに行くために予約していた車で空港に行きました。空港に車で行くとき、メイン通りは渋滞するとのことでいわゆる抜け道を走りました。こんなところにきれいな住宅街がありました。こちらは立派な建物でした。

いわゆる集合住宅ですが、きれいです。

こちらも住宅街です。

時間帯的に幼稚園か保育園の園児たちが散歩していました。迷子にならないような工夫が見られました。

建物の地下にも光が入るような工夫がされていました。

建物の中は判りませんが、参考に停まっていたホテルの廊下を紹介いたします。家庭的なホテルで廊下はすごく狭かったです。

赤いラインは通常のルートです。このルートではなく渋滞を避けるために裏道を通ったおかげて住宅地の写真を撮ることが出来ました。

より大きな地図で イギリス ラクビー を表示

新しく出来たお店で鰻の白焼きが食べれました。 鳥楽 [安徽省]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

先月のことですが、2015年11月11日から11月18日に中国に行っていました。すでに紹介の通り中国100回目の訪問だったわけですが、最近よく行く町で新しい日本食店が出来ていました。前回7月に来た時には無かったので、出来たばかりのお店で、ここに住んでいる日本人の人が住まいから近いこともあり良くいくお店でもあるのです。私が中国に到着した翌日の11月12日にさっそく行きました。 ☆マークの付いた写真は、クリックして出てきた拡大写真を中国からでも見ることが出来ます。もちろん、日本ではすべての拡大写真を見ることが出来ます。

こちらが2階席です。普段は仕切られていますが、仕切りを取っ払うと並んで座ることが出来ました。

お通しは卵焼きでした。どうやら上海で修業した板前さんの自慢の一品のようでした。

やっぱり生ビールです。おいしいビールが飲めるようになってきました。

オニオンスライスを頼みました。

何度も来ている人に人気なのが、この、もつ煮込みでした。確かになかなかの味でした。

こちらはカボチャの漬物です。これは、私が日本から持ってきたお土産の京漬物です。京漬物は27個持ってきて皆さんに渡しましたが、それを提供していただいたのでした。

こちらも私のお土産の茄子の京漬物です。もちろん、持ち込みはOKです。

冬は鍋ですね。2テーブルだったので、どーんと寄せ鍋を2つ頼みました。

鍋は量があったのでお酒も進みました。

焼き鳥も頼んでみました。

お寿司も頼みました。この日は初めてのお店で大満足でした。

2015年11月14日~15日は、仲間の日本人27名でバスツアーで、この町から蘇州と陽澄湖に行ってきました。恒例の上海蟹ツアーです。このバスツアーに関しては後日報告いたしますが、帰った来た11月15日も夕食のために4名で、こちらのお店に来たのです。

その時にメニューの中に鰻の蒲焼があることに気が付きました。蒲焼が出来るのであれば白焼きも出来るのではないかと聞くと、出来るとのことなので焼き方も伝えて頼みました。おろしニンニクも用意してもらいました。これが美味しかったので、みんなで食べようと、翌日の11月16日には2階がすべて貸し切りになる人数で予約いたしました。もちろん白焼きが出来る鰻があることも確認いたしました。

お店について驚いたことに立派な「御予約席」のプレートが置かれていました。右の写真のように机を並べ替えてみんながつながったテーブルで食べれるようにしてもらいました。それだけで雰囲気も変わりました。

お店について驚いたことに立派な「御予約席」のプレートが置かれていました。右の写真のように机を並べ替えてみんながつながったテーブルで食べれるようにしてもらいました。それだけで雰囲気も変わりました。

さらに驚かされたのが、このセッティングです。お通し(前菜)も含めてきれいに並べられて準備されていました。いつもは卵焼きだけのお通しですが、3品が乗っていました。ちなみに中国では日本と違いお通しは無料なので、すごいサービスをしてくれていることが分かってもらえると思います。

その前菜を拡大いたしました。卵焼きに、海老のから揚げに、焼きクワイでした。この珍しい焼きクワイがなかなかのものでした。

生ビールはキリンビールとアサヒビールがありました。

私はキリンビールを頼みました。

前日に来た時に気に入ったゴボウのかき揚げをすぐに頼みました。

こちらはおでんです。

サーモンのサラダも頼みました。

大きくて見事なホッケでした。

拡大すると上質のホッケだと判ります。焼き具合もよかったです。☆

この煮つけも美味しかったです。日本だと高価な料理です。

煮つけの写真も拡大したくなる味わいでした。身がころころしていました。☆

出てきました、鰻の白焼きです。おろしニンニクとおろしショウガとわさびを用意してもらい、お好みでいただきました。

上の写真はクリックすると拡大しますが、クリックが面倒な方のために拡大した写真を掲載いたしました。クリックするとさらに拡大します。☆

新メニューの名前はズバリ

名前 鰻の白焼き

たれ おろしニンニク おろし生姜 わさび

鰻の白焼きは、さらに追加で頼みました。サラダの飾り付けは雰囲気が似合わないのでシンプルな形で出してもらいました。

こちらも拡大いたしました。カリカリ感が伝わると思います。こちらは脂が落ちるまで焼いてもらいました。どちらも美味しかったです。好みで頼んでみてください。☆

串カツも頼みました。

こちらは前日の湯豆腐です。白菜、春菊、エノキがたっぷり入った湯豆腐です。

この日は沢山豆腐を食べたかったので豆腐だけの湯豆腐を頼んでみました。お願いした通り沢山豆腐の入った湯豆腐が出てきて大満足でした。

湯豆腐も美味しくいただきました。

デザートはメロンとリンゴでおいしかったです。

初めて来た人にお茶セットがプレゼントされるのです。もちろんもらって日本に持って帰りました。

右の写真(☆)の真ん中が私ですが、私の右側に立っている人が白焼きを作ってくれた板前さんです。普通の服なので言われるまでわかりませんでした。卵焼きが自慢なので、きっと寿司職人なのだと思います。壁の小さな丸いものは丸い木です。好きなメッセージを書くと両面テープで壁に張ってくれます。

もちろん書かせていただきました。お店を紹介します。

名前 鳥楽 日本料理

名前 鳥楽 日本料理住所 安徽省蕪湖市中二街0557

電話 0553-288-0909

営業 11:00~23:00

定休 無し

地図 https://goo.gl/maps/8xa3mChvfVx

現在は、この町には下のリストにあるように、日本食が食べれるお店が沢山ありますが、今から11年前は日本食店は名月(or 夕月)という名のお店が1軒あるだけでした。記載している年数は類推も入っているため正確ではありません。これ以外に大型スーパーのフードコートにも日本食店があります。十分に把握していませんが、合わせれば20店は超えると思います。ただし本格的な和食が食べれるのは、「桜」と「西京」と「にんにん」と「鳥楽」だと思います。〇●●しるしは食事をしたことがあるお店です。着色●●は記事掲載済みで、クリックすると記事を表示します。今後、掲載記事を増やしていく予定です。

下の写真は2006年~2011年に開業していた「遥の川」です。

この町の日本料理店は

名月(2000年) → 遥の川(2006年) → 桜(2010年) → 多様化(2013年)

の流れで進んできた気がします。

| 〇 | 名月 | 2000年~2006年廃業 | 居酒屋 | |

| ● | 遥の川 | 2006年~2011年廃業 | 本格和食 | |

| 〇 | 千味ラーメン | 2005年~2008年廃業 | 味千から訴訟を受ける | |

| 〇 | 味千ラーメン | 2008年~ | 数店舗に拡大 全土で600店以上 | |

| 〇 | 桜一号店 | 2010年~ | 本格和食 | |

| ● | 桜二号店 | 2011年~ | 本格和食 活き造りが食べれる。 | |

| 桜三号店 | 2012年~ | |||

| 〇 | 桜四号店 | 2013年~ | 本格和食 ファンタワールド入口 | |

| 桜五号店 | 2014年~ | |||

| 〇 | 桜六号店 | 2014年~ | 焼肉 | |

| 桜七号店 | 2015年~ | |||

| 〇 | 西京 | 2013年~ | 合肥で展開の本格店が進出 | |

| ● | (塩焼きの店) | 2013年~2014年廃業 | ||

| 〇 | にんにん | 2014年~ | イタリアンも食べれる人気店 | |

| ● | 鳥楽 | 2015年~ | 本格和食 鰻の白焼きが食べれる。 | |

| 金太郎 | 2011年~ | |||

| 万歳(寿司) | 2012年~ | |||

| 将軍(回転寿司) | 2013年~ |